SOMBRA CIPRES LA

DEL

NÚMERO 255 Sábado, 28.01.17

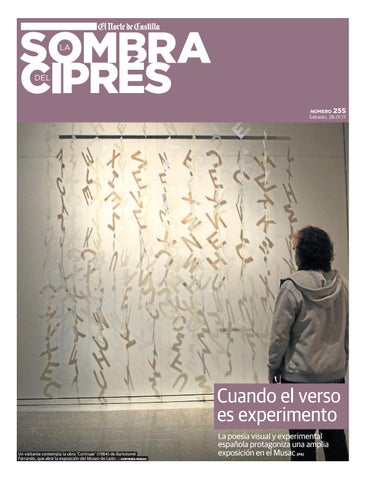

Cuando el verso es experimento Un visitante contempla la obra ‘Cortinaje’ (1984) de Bartolomé Ferrando, que abre la exposición del Museo de León. :: CORTESÍA MUSAC

La poesía visual y experimental española protagoniza una amplia exposición en el Musac [P2]