Schweizerische Bauzeitung

Alles ausser gewöhnlich

Neue Planungsmethoden für Sicherheit und Nachhaltigkeit

Mit Simulationen planen

«Beim Hortus ist der Rohbau gleich der Ausbau»

Alles ausser gewöhnlich

Neue Planungsmethoden für Sicherheit und Nachhaltigkeit

Mit Simulationen planen

«Beim Hortus ist der Rohbau gleich der Ausbau»

Auf Schweizer Baustellen kommt es mindestens täglich zu einem Brand. Brände können Personen in Gefahr bringen. Es entstehen nicht nur beträchtliche Sachschäden, sondern der Bau wird verzögert, und die Kosten steigen. Als Planende/r ist es wichtig, sich den Brandrisiken auf Baustellen bewusst zu sein und Präventionsvorkehrungen zu treffen.

Ein Baustellenbrand kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Polizei klärt nach einem Brand die Brandursache. Steht als Ursache Fahrlässigkeit einer am Bau beteiligten Person fest, kann es zu einer Verurteilung wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst bzw. Brandstiftung kommen.

Gefahrenquelle «Zeit- und Kostendruck» Zeit- und Kostendruck verleiten zu einer unsorgfältigen Arbeitsausführung. Dies erhöht die Brandgefahr. Die Arbeit ist so zu organisieren, dass eine sorgfältige Arbeitsausführung ohne erhöhte Brandgefahr gewährleistet ist.

Gefahrenquelle «Provisorische Elektroinstallationen» Während der Bauzeit kommen provisorische Elektroinstallationen zum Einsatz. Diese müssen der Witterung sowie den mechanischen Beanspruchungen bestehen. Oft wird deren Ausführung nicht oder mangelhaft geplant. Die Wichtigkeit, solche Installationen zuverlässig zu erstellen und im Betrieb zu warten, wird häufig unterschätzt.

Gefahrenquelle «Arbeiten mit offener Flamme» Arbeiten mit offener Flamme im Bereich von brennbaren Stoffen wie Holzkonstruktionen oder brennbare Wärmedämmungen können leicht einen Brand verursachen. Auf brennbaren Untergründen und im Bereich von brennbaren Stoffen ist, wenn möglich ein Abdichtungssystem einzuplanen, das ohne offene Flamme verarbeitet wird.

«Brandverhütungskonzept» ein effizientes Hilfsmittel Planende werden angehalten, ein dem Bauvorhaben und den unterschiedlichen Bauphasen angepasstes Konzept «Brandsicherheit auf Baustellen» zu erstellen. Dabei gilt es, die rechtlichen Grundlagen, die Regeln der Technik, die baustellenspezifischen Anforderungen und die Vorgaben der Bauherrschaft zu berücksichtigen. Während der Bauzeit ist eine fortlaufende Analyse des baustellenspezifischen Brandrisikos in Funktion des Baufortschritts zwingend. Allfällig notwendige und verhältnismässige Schutzmassnahmen sind ergänzend einzuleiten.

Michael Binz, Bundesgasse 20, 3001 Bern Tel. 031 320 22 45, michael.binz@vkg.ch, www.vkg.ch Publireportage

Brandrisiken auf Baustellen kennen und Präventionsvorkehrungen treffen (Symbolbild).

Merkblatt und Checklisten-Tipps anwenden

Mit dem Brandschutzmerkblatt «Brandverhütung auf Baustellen» inklusive Checklisten sensibilisiert die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) am Bau beteiligte Personen für Brandverhütungsmassnahmen auf Baustellen. Indem Planende die in den Checklisten erwähnten Massnahmen anwenden, tragen sie zur Verminderung von Brandrisiken auf Baustellen bei. Falls gleichwohl ein Brand entsteht, helfen die ausgefüllten Checklisten aufzuzeigen, dass die nach den Umständen gebotenen Brandverhütungsmassnahmen getroffen wurden. In straf- und zivilrechtlichen Verfahren kann dies einen Unterschied machen und sich entlastend auf den Ausgang eines Verfahrens auswirken.

Weitere Informationen: www.vkg.ch/baustellen

Quelle: La fotisto/ Shutterstock.com

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

DHeftreihe DIGITAL

Digitalisierung – Fluch oder Segen für die Baubranche? Wie gehen

Architektur- und Ingenieurbüros mit digitalen Planungstools, Robotik oder 3-D-Druck um?

Diesen Fragen widmet sich unsere

TEC21-Reihe «Digital».

Zuletzt erschienen:

TEC21 13/2024

«Der Realität einen Klick näher»

TEC21 9/2023

«Infrastruktur digital erfassen»

TEC21 21–22/2022

«Wettbewerb digital»

TEC21 32/2021

«BIM ist kein Hexenwerk»

TEC21 28/2020

«BIM in der Praxis»

TEC21 32–33–34/2019

«BIM: Fik tion, Pionie re und Alltag»

ie St. Galler Kantonalbank Halle von Ilg Santer Architekten auf dem Gelände der Olma Messen und das Bürohaus «Hortus» von Senn, Herzog & de Meuron und ZPF Ingenieure in Allschwil dürfen wohl getrost als ungewöhnliche Bauten bezeichnet werden. Unter der grössten Halle der Ostschweiz verlaufen gleich mehrere Verkehrswege, während das Geschäftsgebäude im Grossraum Basel auf eine Tiefgarage verzichtet. Beiden gemein ist, dass sie – auch über die Fachpresse hinaus – Aufmerksamkeit erregten. Das hängt nicht nur mit ihren auffälligen Konstruktionsweisen zusammen: In St. Gallen wurde das Gebäude teilweise im Freivorbau betoniert, in Basel besteht das Tragwerk aus Buchenholz. Auch die Herangehensweise in der Planung, neuartige Methoden und Denk weisen einfliessen zu lassen, verbindet die beiden doch sehr verschiedenen Bauten. Beim Hortus setzte man sich zuerst das Ziel grösstmöglicher Nachhaltigkeit, prüfte und entwarf die einzelnen Bauelemente nach deren Mach barkeit und setzte sie zu einem gelungenen Ganzen zusammen. Aus einem nachhaltigen Baukasten entstand so das fertige Gebäude. In St. Gallen war das benötigte Raumkonzept wie üblich zwar vorgegeben, bei der Umsetzung aber wurden bereits von Beginn an die Simu lationsexperten von AFC Energie + Sicherheit hinzugezogen. So gelangen die schon im Wettbewerb angedachten Nachweise im Brandschutz und der Gebäudetechnik auch ohne über mässige, kostspielige Einbauten. Manchmal lohnt es sich, rechtzeitig neuartig zu denken.

Peter Seitz, Redaktor

Bauingenieurwesen

E-DOSSIER DIGITAL

Artikel aus früheren Heften und weitere Online-Beiträge in unserem E-Dossier auf espazium.ch/de/aktuelles/digital

JAHRE

TEC21 – Schweizerische Bauzeitung feiert 2024 ihr 150-jähriges Bestehen.

In den frühen Projektphasen sind viele Themen weder vernetzt noch digitalisiert. Die Folge sind teils ineffiziente Abläufe und mangelhafte Entscheidungsgrundlagen. Die Amenti AG hat sich zur Aufgabe gemacht, dies zu ändern. Chefarchitekt und Mitgründer Guillaume Chapallaz erklärt, mit welchen innovativen Werkzeugen

3D-Modelle lassen sich mit den Werkzeugen der Amenti AG einfach und effizient erstellen.

Herr Chapallaz, können Sie uns die Mission von Amenti näher erläutern? Was ist Ihre Hauptmotivation hinter dem Projekt und was hat Sie persönlich dazu inspiriert? Guillaume Chapallaz (Foto): Unsere Mission bei Amenti ist es, Machbarkeitsstudien zu digitalisieren und sie auch effizienter zu gestalten, um schneller zu besseren Ergebnissen zu kommen. Viele Bereiche in der Architektur sind noch nicht vollständig digitalisiert und miteinander vernetzt, was zu ineffizienten Prozessen führt. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass strategische Entscheidungen frühzeitig und datenbasiert getroffen werden können. Dies spart Zeit und Ressourcen, auch in der späteren Planungsphase dank solider strategischer Entscheidungen.

Sie sprechen aus Erfahrung. Als Architekt habe ich viele Machbarkeitsstudien durchgeführt. Diese brauchen viel Zeit und sind für Architektn, die einige Parzellen prüfen müssen bis es zu einem Bauprojekt kommt, sehr kostenintensiv. Dies hat mich 2018 inspiriert, mit Stefan Holzer und Tön Mau-

ring Amenti zu gründen, um diesen Prozess zu optimieren und effizienter zu gestalten.

Wer ist die Hauptzielgruppe von Amenti?

Unsere Hauptzielgruppe umfasst Architekten, Entwickler, Portfoliomanager, Makler, Bewerter und Bauherren. Darüber hinaus hoffen wir, in Zukunft auch Behörden für Raumentwicklung zu unterstützen. Diese könnten unsere Lösungen beispielsweise nutzen, um Nachverdichtungen oder die Auswirkungen von Anpassungen im BZO zu prüfen.

Wie erreichen Sie Ihre Zielgruppe und welche spezifischen Bedürfnisse erfüllen Sie für diese?

Wir bieten ein benutzerfreundliches Tool, das gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten für Experten bietet. Bei Bedarf stehen unsere Amenti-Architekten dabei als Coaches oder Sparringspartner zur Verfügung. Damit sprechen wir sowohl Nutzer an, die einfache, schnelle Ergebnisse benötigen, als auch solche, die tiefgehende und komplexe Analysen durchführen möchten.

Welche Innovationen hat Amenti in den letzten Jahren eingeführt?

Zu den wichtigsten Innovationen gehört unser KI-basierter Potenzialrechner von Fassaden-Photovoltaik. Darüber hinaus haben wir eine parametrisierte Baugesetz-Datenbank

entwickelt, und diese direkt mit unserem 3D-Modell verknüpft. Dies ermöglicht es, realistische und bewilligungsfähige Projekte sehr schnell zu modellieren.

Gibt es besondere technologische Fortschritte oder Methoden, die Amenti einzigartig machen?

Ja, eine unserer Stärken, neben den komplexen Kalkulationen im Hintergrund, ist die Arbeit direkt in 3D mit einem phasengerechten Detaillierungsgrad, der die strategische Ebene im Blick behält. Beispielsweise können wir den Nutzungsmix einfach einstellen und zuverlässige Resultate erhalten, ohne mühsam Grundrisse zeichnen zu müssen. Solche Effizienzgewinne sind ein wesentlicher Vorteil unserer Technologie.

Wie integrieren Sie Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit in Ihre Projekte?

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt unserer Arbeit. Wir haben Fassaden-Photovoltaik in unsere Projekte integriert und planen in Zukunft, Vergleiche zwischen Bestandessanierungen und Ersatzneubauten anzustellen mit dem Ziel, Aussagen zu energetischen Aspekten in unseren Analysen zu integrieren.

Wie können Interessenten oder potenzielle Kunden Zugang zu den Dienstleistungen von Amenti erhalten?

Interessentinnen und Interessenten können sich unter www.amenti.ch registrieren, eine Parzelle freischalten und sofort mit der Nutzung unserer Tools beginnen. Alternativ können sie uns kontaktieren, und wir übernehmen die Analyse und Beratung für sie. Attraktive Abonnements und Jahreslizenzen runden unser Angebot ab.

AMENTI AG

Seehofstrasse 16

8008 Zürich www.amenti.ch

3 Editorial

7 Wettbewerb

Ausschreibungen |

Erweiterung CSSHauptsitz (TS 2), Luzern

12 Planungs- und Bauprozesse

Cybersicherheit im Planungsbüro

14 Ausstellung

Die Zeichen der Zeit –SIA Masterpreis

16 Aus dem SIA

20 Jahre «Netzwerk Frau und SIA»

17 Baurecht

Recht zentral

18 Buch

Das letzte Notizbuch von Louis Kahn

19 Aus unserem Verlag

20 Swiss made 140 Jahre Objekttüren nach Mass

22 Vitrine

Aktuelles aus der Baubranche

23 Agenda 36 Stellenmarkt 37 Impressum

39 Unvorhergesehenes

ein gewölbtes LehmHolzdeckenelement.

24 Mit Simulationen planen

Peter Seitz Simulationen für den Brandschutz und die Gebäudetechnik waren von Beginn an die Grundlage für die Planung der St. Galler Kantonalbank Halle.

30 «Beim Hortus ist der Rohbau gleich der Ausbau»

Peter Seitz Im Interview berichtet Chief Engineer Markus Steinmann von Senn Technology über Planung und Umsetzung des Bürogebäudes Hortus.

espazium – Der Verlag für Baukultur und SIA laden ein.

Was wäre, wenn … wir nur noch auf bebautem Land weiterbauen und Bestehendes transformieren würden?

Melden Sie sich gleich an und diskutieren Sie mit! bit.ly/forum_zukunft_bauen

Wir sind die Nummer 1 in der Beratung von Architektur- und Baumanagementbüros!

Prod_KMU_Inserat_Tec21_200x63mm_V1_240418.indd 1

Grundlagen | Bewertungselemente Bewertungsmethodik | Verfassen von Marktwertgutachten

Kursstart BFH/FHNW/HSLU/SUPSI: Oktober 2024

OST: Februar 2025

Informationen 044 322 10 10 | www.sirea.ch | info@sirea.ch

Anlässlich einer Nachfolgeregelung:

Umfassende Immobilienkompetenz mit einer massgeschneiderten Weiterbildung von SIREA –an einer der Hochschulen in Ihrer Nähe.

Finanzierung | Anlagen | Entwicklung

von Immobilien Kursstart BFH/OST/SUPSI: siehe Website der jeweiligen Schule

Verkauf eines traditionsreichen Architekturbüros im Zürcher Unterland

mit sehr gutem Auftragsbestand und motiviertem, kompetentem Team (10 Mitarbeitende mit 700 Stellenprozenten). Geschäftsübernahme per 2027.

Für weitere Informationen melden Sie sich bitte unter: Zürichsee Werbe AG / Tiefenaustrasse 2 / 8640 Rapperswil ChiffreNr. 359 893

“Schützen Sie sich vor einem Akku-Brand und laden Sie Ihre Akkus in einem BatteryGuard.”

Betriebswirtschaft | Immobilien-, Management-, Führungskompetenzen

Kursstart ZHAW: August 2024

Wo steht baukultureller Dialog im Mittelpunkt?

espazium.ch

OBJEKT/PROGRAMM

Christuszentrum Loogarten, Zürich

old.simap.ch (ID 283622)

AUFTRAGGEBER

Verein Christuszentrum Loogarten

Organisation: Planzeit

8004 Zürich

Comune politico di Mesocco

VERFAHREN/ FACHGEBIETE

Studienauftrag, selektiv; Architektur und Landschaftsarchitektur

FACHPREISGERICHT TERMINE

Daniel Ganz, Matthias Hubacher, Dominique Meier, Michael Meier

Bewerbung

5. 8. 2024

Abgabe Pläne

13. 12. 2024

Modell

17. 1. 2025 Appartamenti primari, San Bernardino

old.simap.ch (ID 283534)

Neubau Werkhof

Langmatt, Bauma

old.simap.ch (ID 283668)

Überbauung Sonnenhof, Dussnang

mr@mpc.plus

BBZ Campus Polyfeld Muttenz, Kunst und Bau

old.simap.ch (ID 283163)

Kunsteisbahn Rheintal

old.simap.ch (ID 283775)

WoKi und CP-Schule, GHG Riederenholz

www.simap.ch (ID #285-01)

Städtebauliche Neuordnung Gesamtareal und Neubau KEZO, Hinwil

old.simap.ch (ID 283911)

Complexe socio-culturel et sportif, Gingins

old.simap.ch (ID 283539)

Organisation: Stauffer & Studach

7000 Chur

Gemeinde Bauma 8494 Bauma

Raiffeisenbank

Regio Sirnach

8370 Sirnach

Organisation:

MPC Müller

ProjektConsulting

8044 Zürich

Hochbauamt

Basel-Landschaft

4410 Liestal

Zweckverband

Kunsteisbahn Rheintal

Organisation: Stauffer & Studach Raumentwicklung

7000 Chur

Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der

Stadt St. Gallen

Organisation: Blumergaignat

9000 St. Gallen

KEZO - Zweckverband

Kehrichtverwertung

Zürcher Oberland

Organisation: EBP Schweiz 8032 Zürich

Commune de Gingins

Organisation: Karati-architectes 1616 Attalens

Weitere laufende Wettbewerbe auf competitions.espazium.ch

Wegleitung zu Wettbewerbsverfahren: www.sia.ch/142i

Projektwettbewerb, selektiv; Architektur

Valentin Bearth, Ivano Fasani, Giovanni Guscetti

Studienauftrag, selektiv; Generalplanung – konform

Projektwettbewerb, selektiv; Architektur und Landschaftsarchitektur

Studienauftrag, selektiv; Kunst und Bau

Projektwettbewerb, selektiv; Architektur und Landschaftsarchitektur

Projektwettbewerb, selektiv; Architektur

Martin Eglin, Adrian Kramp, Stephan Kuhn, Nathalie Rossetti

Andreas Galli, Raphael Schmid, Daniela Zimmer

Bewerbung

7. 8. 2024

Abgabe Pläne

14. 2. 2025

Modell

28. 2. 2025

Bewerbung 8. 8. 2024

Abgabe Pläne 23. 1. 2025

Modell 30. 1. 2025

Bewerbung 9. 8. 2024

Abgabe Pläne 13. 12. 2024

Modell 17. 1. 2025

Isabel Zürcher, Maurice Berrel, Marco Frigerio, Stefan Haltinner und weitere

Theres Aschwanden, Andrea Giubbini, Rita Mettler, Denise Ospelt Strehlau, Hans Ulrich Salzmann

Bewerbung 16. 8. 2024

Abgabe 17. 1. 2025

Bewerbung 16. 8. 2024

Abgabe Pläne 31. 1. 2025 Modell 14. 2. 2025

Erol Doguoglu, Lisa Ehrensperger, Christof Helbling, Martin Klauser, Martin Schneider

Studienauftrag, selektiv, zweistufig; Architektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau

Projektwettbewerb, offen; Architektur – konform

Thomas Blöchliger, Stefan Rotzler, Markus Schaefer, Ute Schneider

Alexandre Delley, Jean-Luc Baldy, Sylvain Nassisi

Bewerbung 16. 8. 2024 Abgabe Pläne 21. 3. 2025 Modell 4. 4. 2025

Bewerbung 19. 8. 2024

Abgabe 1. Stufe 28. 11. 2024 2. Stufe 28. 2. 2025

Anmeldung 20. 9. 2024

Abgabe Pläne 18. 10. 2024

Modell 1. 11. 2024

Die Erweiterung des bestehenden CSS-Hauptsitzes in Luzern klingt nach einer Alltagsaufgabe. Komplizierter wird es, wenn zwischen Bestand und dem Grundstück für die Erweiterung ein Altbau steht, der im Vorfeld für jahrelange Streitigkeiten gesorgt hat und den es nun zu integrieren gilt.

Text: Philipp

Funke

Genau nachzuzeichnen, unter welchen Vorverfahren es zu diesem Wettbewerb gekommen ist, würde das Volumen dieses Artikels sprengen. Es sei nur angemerkt, dass der Erhalt des Gewerbegebäudes «Tribschen» lange auf Messers Schneide stand. Das 1933 von Carl Mossdorf entworfene Pionierbauwerk ist in die Jahre gekommen und seine ursprüngliche Form, die einst den fünf Punkten Corbusiers entsprach, ist durch viele Umbauten nicht mehr erhalten. Der Bau bedarf also einer umfassenden Sanierung und formalen Rückbesinnung auf die Ursprungsform.

Dass es letzten Endes überhaupt dazu kommt, ist der Luzerner Architekturszene zu verdanken1 , die – wie Jurymitglied Bernhard Furrer erklärt – viel für den Erhalt von denkmalpflegerisch signifikanten Bauwerken tut. So zum Beispiel für den grossen Saal des Hotels Schweizerhof, die Zentralbibliothek im Vögeligärtli 2 und künftig hoffentlich auch für das Neubad. Diese Offenheit führte letztlich zur wettbewerblichen Vorgabe, dass der Zeitzeuge der frühen Moderne «im Sinne einer städtebaulich und architektonisch qualitätsvollen Gesamtlösung» zu integrieren und zu erhalten sei.

Das war wohl auch die schwierigste Aufgabe für die Teilnehmenden und das primäre Ausschlusskriterium der ersten anonymen Runde des zweistufigen Wettbewerbs auf Einladung.

Erste Runde: Städtebau

Vier der fünf im ersten Durchgang ausgeschiedenen Projekte umschliessen das Gewerbegebäude so stark, dass es nicht mehr erkennbar ist, oder verpassen den Anschluss an den Neubau. Die ARGE MSA Meletta Strebel Architekten / Gut Deubelbeiss Architekten schiebt es sogar an den östlichen Rand des Bearbeitungs

Das Siegerprojekt 1 auf dem Bearbeitungsperimenter TS 2 «umarmt» das Gewerbe

STUDIENAUFTRAG ERWEITERUNG TS 2 CSS | 2. PHASE

ches Merkmal ein. Einzig die Nordseite des Gewerbegebäudes entwarfen die damaligen Architekten geschlossen, mit dem Ziel, einen späteren Anbau zu ermöglichen. Um den Ansprüchen an einen effizienten Arbeitsablauf der CSS gerecht zu werden, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Das Bestandsgebäude T21 aufzustocken oder auf dem Grundstück östlich des Gewerbebaus zu erweitern und in Fortsetzung der Rosslimatte zu verbinden. Ersteres ist wohl nicht mit dem Bebauungsplan und wirtschaftlichen Erwägungen vereinbar, Letzteres ergibt sich aus der beschriebenen städtebaulichen Einordnung.

Der Erhalt des Gewerbebaus «Tribschen» aus den 1930erJahren war lange umstritten. Nun soll der Bau in seine ursprüngliche Gestalt zurückgeführt werden. Foto von 2018.

DIENER & DIENER ARCHITEKTEN 1:1000 @ A1

1100.0 Erweiterung TS 2 CSS Hauptsitz | Luzern Lageplan

und integrieren diesen in ein den ursprünglichen Absichten folgendes Ensemble. Auch wenn die Ausarbeitung Lob bei der Jury findet und der städtebauliche Ansatz als geschichtsschreibend gesehen wird, bringt die Abweichung vom Nutzungskonzept der CSS das Projekt zum Kippen.

Lageplan 1:500

Den C SS-Hauptsitz nachhaltig er weitern Die urbane Eleganz for tsetzen

NEUE OFFENHEIT DES CSS ENSEMBLES

Alle anderen Beiträge sehen die Freistellung als Prämisse, rücken mehr vom Altbau ab und schaffen verschiedenartige additive Verbindungen zu den Neubauten.

Der Neubau er weiter t den heutigen Hauptsitz zu einer neuen zweiflügeligen Grossform. Im Moment des Zusammenfügens und der Umarmung des denkmalgeschützten Gewerbegebäudes das derzeit autonom und auf s ch bezogen erscheint treten die drei Bauten aus unterschiedlichen Epochen in einen D alog Im neuen Resonanzraum für das Ensemble interagieren d e Innenund Aussenräume mit der öffentlichen Umgebung und es entsteht eine neue Offenheit des CSS Hauptsitzes zum Stadtraum

eigenständiger Körper zw schen dem Haupts tz und dem Er weiterungsbau Das Denkmal ist von kleinerem Ausmass aber prominent in den Strassenraum gerückt Das Einbeziehen des Baudenkmals Gewerbegebäude‘ wird nicht als städtebauliche oder architektonische Komposition inszenier t sondern n der direkten Gegenüberstellung der drei verschiedenen Gebäude

Die Idee von Caruso St John Architects ist ungewöhnlich: Die Planenden verbinden Alt und Neu

THEMA UND VARIATION Der neue Gebäudeflügel der von einer nachhaltigen Bauweise geprägt st, soll z des Hauptsitzes e Eigenständigke t s das Gewerbehaus wird Seine

Die Setzung des Neubaus bewirkt ein Bühnenbild für den Gewerbebau. Die Plätze, die zwischen den Bauten entstehen, sind wohlproportioniert und elegant, die Verbindungen effizient und der Grundriss geschickt organisiert. Grundriss Erdgeschoss, Mst. 1 : 900.

Die Wand bloss da abbildet besteht und hori Die Brüs Element alternie m t den die auss umschli Oberges überlag auf die B st erinn Kastenfe Der neu

Längsschnitt AA 1:200

1:2 Mit «Lambris» docken Diener & Diener Architekten, wie einst von den Erbauern des Gewerbehauses beabsichtigt, über die gesamte Nordseite an. Längsschnitt, Mst. 1 : 600.

STUDIENAUFTRAG ERWEITERUNG TS 2 CSS | 2. PHASE

bauten, indem sie Passerellen von allen Seiten in das Gewerbegebäude schiessen und darüber hinwegführen. Das Ganze erinnert an eine im Spinnennetz verhedderte Fliege und schürt Mitleid für das gefangene «Opfer». Bekannt ist die Form vor allem aus der Industriearchitektur, wo Verbindungen zwischen Produktionsschritten an verschiedenen Orten geschaffen werden müssen, wie beispielsweise bei der VanNelleFabrik in Rotterdam. Dieser Zweck drängt sich hier nicht vordergründig auf, wird aber von der Jury als Innovation gefeiert. Ausschlusskriterium war das fehlende Verständnis an der Kritik nach der ersten Stufe, die unter anderem die unzureichende Barrierefreiheit der Passerellen bemängelte.

Huber Waser Mühlebach Architekten opfern acht Wohnungen mit Schutzraum und ein Treppen

haus, um eine städtebauliche Lösung zu präsentieren, die im Modell bestechend einfach wirkt: die Verlängerung des Riegels entlang der Rosslimatte bis zur Ecke AntonJuliusEggstein Gasse. Die Erweiterung touchiert dabei das Gewerbegebäude an der nordöstlichen Ecke. Die Architekten nutzen diese Berührung gleich als Übergang. In seiner Solitärstellung im Stadtraum wirkt der Bestand aber bestätigt. Das Abdrehen des Neubaus führt zu einer spitzwinkligen Lücke an der Nordseite, die architektonisch ungelöst wirkt – eine «zufällige […] Kollision», so die Jury. Die Leichtigkeit der städtebaulichen Erscheinung hat zudem Konsequenzen für die Erfüllung anderer Anforderungen. Die hervorgerufenen Kompromisse führen zu einem nicht abgerundeten Ergebnis und damit zum Ausschluss des Beitrags.

Zweite Runde: Willkommen in der Kuschelecke

«Gleichsam einer Umarmung» lassen sowohl das Siegerteam um Diener & Diener Architekten als auch Gigon Guyer Architekten den Neubau hinter dem Gewerbegebäude hindurchfliessen und erschaffen damit ein Bühnenbild für den historischen Altbau. Letztere unterstützen dieses Bild mit einer gleichförmigen Fassade für den gesamten Neubau. Der Entwurf wirkt fliessend und ohne Konkurrenzabsichten gegenüber dem historischen Gebäude, und das, obwohl er über dessen gesamte Nordseite andockt. Unelegant wirkt die Positionierung der Gebäudedurchbrüche, was im Grundriss des Erdgeschosses sofort sichtbar wird. Der appendixartige Westflügel des Neubaus sorgt für eine schlauchförmige Ver

ist historisch intendiert. Mit ihrem Entwurf rücken sie dicht an das Gewerbehaus heran und folgen damit ursprünglichen Absichten. Modell.

bindung zwischen Tribschenstrasse und Rosslimatte. Hier hätte sich eine Öffnung zum westlichen Hof neben dem Gewerbegebäude angeboten und so für städtischen Freiraum mit Qualitäten über die reine Verbindung hinaus gesorgt.

Der Gewinnerentwurf von Diener & Diener macht dagegen fast alles richtig: eine das Gewerbegebäude allseitig respektierende Distanz, die formale Integration und Gleichstellung der Ensembles, wohlproportionierte, elegante Platzräume, sinnige und effiziente Verbindungen zwischen den Gebäuden und eine Grundrissorganisation, die den gewünschten Abläufen der Nutzerin entspricht sowie Flexibilität für die zukünftige Entwicklung lässt. Lediglich die formale und farbliche Ähnlichkeit des T21Anbaus mit dem Gewerbegebäude führt zu einer unverständlichen Angleichung. Der Entwurf zeigt ein wirtschaftliches, technisch konsequentes, gut nutzbares und nachhaltiges sowie LEED Platinum zertifiziertes Gesamtwerk und ist damit klar der Sieger. Ob hier der neue Leuchtturm des Tribschenquartiers entsteht, ist wahrscheinlich nicht die richtige Frage. Wichtiger ist, der Geschichte der Stadt gerecht zu werden, städtebauliche Absichten zu vervollständigen und architektonische Schätze als solche zu erkennen und wertzuschätzen. Freuen wir uns, dass das lange Bangen um eine Ikone der Moderne nun ein gutes Ende findet. •

Erweiterung CSS-Hauptsitz (TS 2), Luzern Zweistufiger Studienauftrag auf Einladung

PROJEKTE DER ZWEITEN STUFE

Siegerprojekt: «Lambris»

Diener & Diener Architekten, Basel; Büro für Bauökonomie, Luzern; Schnetzer Puskas Ingenieure, Basel; Waldhauser + Hermann, Münchenstein; Pro Engineering, Basel; Schmutz + Partner, Basel; Gartenmann Engineering, Luzern; Bryum, Basel; KSI Brandschutz, Kasburg Siemon Ingenieure KIG, Basel; Be Netz, Luzern; Emmer Pfenninger Partner, Münchenstein

Team 2: «Équilibre»

Huber Waser Mühlebach Architektur, Luzern; TGS Bauökonomen, Luzern, besshess, Luzern; brücker + ernst, Luzern

Team 3: «Modern Times»

Lussi + Partner, Luzern; Schärli Architekten, Luzern; Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure, Luzern; PB Ingenieure für Energie und Gebäudetechnik, Sarnen; Jules Häfliger, Luzern; koepflipartner landschaftsarchitekten, Luzern; Grüner, Zürich; Dr. Peter Omachen, Luzern

Team 4: «La Baleine»

Annette Gigon/Mike Guyer Architekten, Zürich; Ghisleni Partner, Zürich; Büeler Fischli Bauingenieure, Ibach; JOP Josef Ottiger + Partner, Rothenburg; Elektro Ingenieure Meyer + Partner, Stäfa; Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden; Lemon Consult, Basel

Philipp Funke, der Architekt und Fotograf analysiert architektonische Inhalte sowohl auf formaler als auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene und schreibt als freier Autor für TEC21 und andere Fachzeitschriften.

Huber Waser Mühlebach verlängern den bestehenden Riegel. Dabei touchieren sie die Ecke des Gewerbehauses, die die Jury als «zufällige (...) Kollision» bewertet.

Team 5: «Synkope»

Caruso St John Architects, Zürich; WT Partner, Zürich; Ferrari Gartmann, Chur; Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro, Zürich; enerpeak, Dübendorf

FACHJURY

Daniel Niggli, Architekt, Zürich; Doris Wälchli, Architektin, Lausanne; Ludovica Molo, Architektin, Lugano; Patrik Bisang, Architekt, Luzern; Pascal Hunkeler, Stadt Luzern; Prof. Dr. Bernhard Furrer, Architekt, Denkmalpfleger, Bern (Ersatz)

SACHJURY

Philomena Colatrella, CEO CSS; Daniel Zimmermann, Konzernleitungsmitglied CSS; Thomas Gehrig, Leiter Immobilien CSS; Christoph Scherer, Architekt, CSS

Weitere Informationen, Pläne und Bilder auf competitions.espazium.ch, via QR Code oder Kurzlink bit.ly/erweiterung_css

Anmerkungen

1 Vgl. Berichterstattung in TEC21, EDossier: espazium.ch/de/aktuelles/ tribschen

2 Vgl. TEC21 51–52/2013, bit.ly/Hochschulbibliothek_Luzern

Das Projekt «La Baleine» des Teams um Gigon Guyer Architekten ist ebenfalls auf Kuschelkurs. Sein Volumen umschmeichelt das «Tribschen».

Planungsbüros sind vor Cyberangriffen nicht gefeit. Eine Risikoanalyse im Voraus ist unumgänglich, um den Verpflichtungen gegenüber allen Projektbeteiligten nachzukommen. Wie kann man vorgehen, um gewappnet zu sein, sollte es trotzdem zu einem Angriff kommen?

Text: Peter Vonesch und Urs Wiederkehr

Cyberangriffe sind gemäss Nationaler Cyberstrategie NCS des Bundesamts für Cybersicherheit (BACS) absichtlich herbeigeführte Ereignisse, um bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit oder die Integrität von Informationen beziehungsweise die Nachvollziehbarkeit ihrer Bearbeitung zu beeinträchtigen. Da Planerinnen und Planer die IKT intensiv nutzen, ist es unabdingbar, dass sie die Risiken diesbezüglich kontinuierlich beurteilen und einschätzen, um nicht Opfer von Cyberangriffen zu werden. Denn ist es einmal so weit, ist es schlicht unmöglich, die eigenen Verpflichtungen oder diejenigen gegenüber dem Projektverbund zeitgerecht zu erfüllen. So kann es beispielsweise passieren, dass die fristgerechte Auszahlung der Löhne verunmöglicht wird, der Bauleitung der Zugang zum digitali-

Menschliches Verhalten als Schlupfloch

«Amateure hacken Systeme, Profis hacken Menschen», meint der amerikanische Experte für Computersicherheit Bruce Schneider. Dabei sind Menschen nicht das Primärziel. Sie sind eher die «passage obligé», also der erforderliche Durchgang zur gewünschten technischen Einrichtung, die ausser Betrieb gesetzt werden soll, um zum Beispiel das Unternehmen zu erpressen. Deshalb reicht es nicht, die entsprechenden Risiken nur zu verwalten. Schützen

sierten Bauprogramm und den Protokollen genommen wird oder wegen unpünktlicher Planlieferung Projektverzögerungen entstehen, die zu Schadenersatzforderungen führen. Im schlimmsten Fall kann es zum Konkurs des Unternehmens kommen. Risiken sind das Ergebnis menschlichen Handelns und kein Produkt des Zufalls. Nur wer seine Cyberrisiken gut kennt, kann sie in Grenzen halten oder ganz vermeiden. Sie ergeben sich im Wesentlichen aus der für das Unternehmen relevanten Bedrohungslage und den eigenen Schwachstellen. Zur Beurteilung der Lage können mögliche und häufige Bedrohungen unter anderem der Website des BACS (www. ncsc.admin.ch) entnommen werden. Die eigenen Schwachstellen sind mithilfe von Analysen zu ermitteln. Die daraus hergeleiteten Cyberrisiken müssen im Kontext einer Unternehmensrisikoanalyse beurteilt werden. Dies kann letztendlich nur die Unternehmensführung verantworten. Chefsache und nicht nur ein technisches IT-Problem. Denn eine der grössten Schwachstellen ist der Mensch und sein Umgang mit den sich rasant weiterentwickelnden Technologien.

Beispiel einer Risikomatrix: Die Risikotoleranz (Farbverteilung) wird von der Unternehmensführung festgelegt (Risikoappetit). Risikomanagement nach gängigen Normen.

heisst vorbereitet und sensibilisiert sein. Es sollte eine IKT-Resilienz, quasi eine von innen kommende Widerstandskraft entstehen. Diese muss bei allen Mitarbeitenden im Planungsbüro entwickelt werden, bei Bauprojekten zwingend bei allen beteiligten Stakeholdern in der gesamten Wertschöpfungskette, von der strategischen Planung bis zum Betrieb. Cyberkriminellen sind die Organisationsformen der angegriffenen Systeme egal: Die schwächste Stelle wird ausgenutzt, was durch die von Unternehmen häufig gewünschte starke Vernetzung begünstigt wird.

Zum Glück gibt es Vorbeugungsmassnahmen

Eine einheitliche Schutzlösung gibt es nicht. Je nach Positionierung und Auftragslage eines Planungsbüros und der aktuellen relevanten Bedrohungslage sowie dem Engagement seiner Mitarbeitenden sind die Cyberrisiken unterschiedlich. Und sie können sich laufend ändern.

Aufgrund anfallender Kosten und fehlender Ressourcen ist es nicht möglich, gegenüber allen Risiken eine volle Abwehrbereitschaft zu schaffen. Deshalb ist eine Risikoabschätzung angebracht: Dazu werden die Risiken bezüglich ihrer Auswirkungen bewertet und mit den Kosten der dafür notwendigen Präventionsmassnahmen in Relation gesetzt. In der Beurteilung werden diejenigen Massnahmen bestimmt, die für das Unternehmen entscheidend sind und mit einem vertretbaren Aufwand umgesetzt werden können. Gleichzeitig werden gewisse Risiken als kontrollierter Risikoappetit bewusst in Kauf genommen. Das heisst, es besteht die Bereitschaft, entsprechende Risiken auch einzugehen. Dabei muss beim Eintritt des Ereignisses der Schaden getragen werden können.

Am Anfang steht die Auslegeordnung

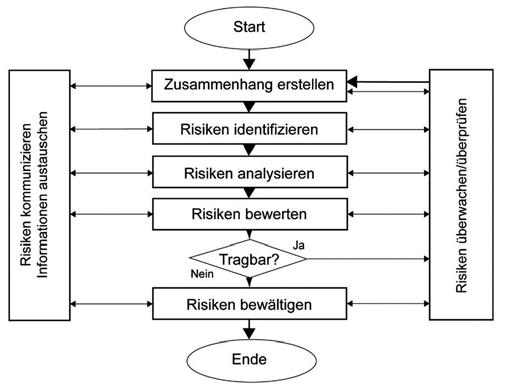

Die Ermittlung und Beurteilung von Risiken ist Teil eines fortlaufenden Risikomanagementprozesses und damit eine Führungsaufgabe. Es

gibt diverse Vorgehensweisen und auch entsprechende Normen wie die ISO-31000 (Risk Management) oder die ISO-27000 (Information Security Management Systems, ISMS).

Jeder Risikomanagementprozess beginnt mit einer Bestandsaufnahme, also einer Auslegeordnung und Zusammenstellung der unternehmerischen Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Rahmenbedingungen, um daraus die unternehmerischen Risiken zu identifizieren. Dazu sollen alle möglichen Risiken auf den Tisch kommen, unabhängig von deren Wichtigkeit. Anschliessend stellen sich Fragen zum Eintreten möglicher Störfälle: Ist das Unternehmen dadurch noch operativ? Kann das Unternehmen seine Verpflichtungen zeitgerecht erfüllen? Hat der Störfall Auswirkungen auf Dritte, die Schadenersatz fordern könnten? Im weiteren Vorgehen kann nun die Analyse, Bewertung und Dokumentation stattfinden.

Die bewerteten Risiken müssen vergleichbar gemacht werden, insbesondere bezüglich der Eintretenswahrscheinlichkeit und des Schadenspotenzials. Dazu lohnt es sich, die verschiedenen Risiken in einer Risikolandkarte zu erfassen und vom unwahrscheinlichsten Eintritt mit unbedeutendem Schaden bis zum wahrscheinlichsten Eintritt mit existenzbedrohendem Schaden zu ordnen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit von Massnahmen zur Minimierung oder Beseitigung der Risiken abhängig vom Risikoappetit der Unternehmensführung. Die Matrix zeigt ein Beispiel mit Risiken (R) und deren möglichen Entwicklung durch geeignete Gegenmassnahmen (Pfeile). Tipps wirkungsvoller Gegenmassnahmen für die digitale Sicherheit gibt es auf den Websites vom BACS und SUPER (www.s-u-p-e-r.ch). Zum Beispiel: Sicherheits-Updates umgehend installieren, regelmässige Schulung der Mitarbeitenden im Umgang mit potenziellen Gefahren, mit dem Internet, mit E-Mails, mit Passwörtern und vieles mehr. Diese getroffenen Gegenmassnahmen müssen umgesetzt und von allen mitgetragen werden. Schlussendlich ist jede Vorkeh-

rung im Voraus besser als sich unvorbereitet überraschen zu lassen. Das gilt sowohl für das gesamte Unternehmen als auch für neue und abgeschlossene Projekte, besonders wenn sie je nach weltweiter Bedrohungslage verstärkt ins Visier von Cyberkriminellen geraten und unter anderem kritische Infrastrukturen umfassen.

Und wenn es trotzdem passiert?

Trotz aller Vorkehrungen kann ein Cybervorfall passieren – dank des vorsorgenden Risikomanagements aber bestimmt mit geringeren Auswirkungen. In welchem Umfang die eigene Reaktion auf die möglicherweise eintretenden Cyberangriffe in realistischer Umgebung geübt werden kann und muss seriös abgeklärt werden. Auch ohne üben wirkt sich die Auseinandersetzung mit möglichen Ereignissen und das Durchdenken von Szenarien positiv auf die Cyber-Resilienz des Unternehmens aus. Es ist auch wichtig, sich im Voraus Gedanken zu machen, wie der Normalbetrieb wieder erreicht werden kann (Business Continuity Management BCM). All das verlangt eine gemeinsame Anstrengung aller Stakeholder im betroffenen Umfeld. In der Regel lohnt es sich, dafür entsprechende Fachleute beizuziehen. •

Peter Vonesch, dipl. El.-Ing. ETH/SIA und lic. oec. HSG, ist Cybersicherheitsexperte, Sensibilisierungscoach, ehemaliger Leiter IT-Sicherheits- und Riskmanagement und Vorstandsmitglied der Gesellschaft der Ingenieure der Industrie GII des SIA, peter.vonesch@alumni.unisg.ch

Urs Wiederkehr, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, ist Leiter des Fachbereichs Informationsmanagement beim SIA, urs.wiederkehr@sia.ch

Dem Thema Business Continuity Management werden sich die beiden Autoren in einem separaten Artikel annehmen.

In Basel sind die ausgezeichneten Projekte des nationalen Wettbewerbs für Masterarbeiten «SIA Masterpreis» der Jahre 2022 und 2023 zu sehen. Die Arbeiten zeugen von einem grundlegenden Wandel im Verständnis dessen, was Architektur zu leisten vermag.

Text: Andrea Wiegelmann

Auch wenn der Titel der Ausstellung im Schweizer Architekturmuseum S AM «Die Zeichen der Zeit: Aktuelle Arbeiten aus dem SIA Masterpreis» zunächst sehr allgemein klingt und kaum Neugierde weckt, sind die ausgestellten und prämierten Masterarbeiten von Studierenden der Schweizer Architekturschulen 1 inspirierend, zum Teil überraschend und selten auf die Architektur selbst beschränkt.

Unter den ausgezeichneten Arbeiten befinden sich viele freie Projekte, also Aufgaben, die sich die Studierenden selbst gestellt und oft über zwei Semester bearbeitet haben. Die Gründlichkeit, mit der die Recherche in diesen Fällen erfolgen konnte, merkt man den Arbeiten an. Fundierte Analysen füllen ganze Bücher, filmische Dokumentationen vermitteln Einblicke in die Arbeit der Studierenden. Sie befassen sich ebenso mit dem Klimawandel, dem Umgang mit Ressourcen und den Folgen extensiver und industriell geprägter Landwirtschaft wie mit sozialen und gesellschaftlichen Fragen.

Auffällig ist, dass die Projekte selten ein singuläres Bauwerk als Resultat zeigen, vielmehr sind es Infrastrukturen, die verwoben sind mit der Landschaft, dem Kulturraum oder der Stadt. Die baulichen Interventionen zeigen gleichzeitig ein verändertes Verständnis davon, was ein Bauwerk ist oder sein kann. Die aus der Funktion und/oder der Ästhetik der vorherigen Nutzung heraus entwickelten Anlagen suchen den Dialog mit dem Ort, sind als Teile des Kulturraums gedacht oder nutzen diesen und fordern uns dazu auf, das Potenzial des Gebauten neu zu sehen.

Das mit dem SIA Masterpreis Architektur 2023 ausgezeichnete Projekt «Nobody is an Island» von Leslie Majer, ETH Zürich, befasst sich am Beispiel der nordfriesischen Stadt Husum mit dem durch den Klimawandel hervorgerufenen Anstieg des Meeresspiegels.

Überraschende Symbiosen

Eine Arbeit etwa befasst sich mit der Frage unseres Wassermanagements nach der Gletscherschmelze. Der Vorschlag zeigt den Ersatz der natürlichen durch künstliche Wasserspeicher, die temporär Wasser aufnehmen, aber auch anderweitig genutzt werden können, wenn kein Wasser gespeichert werden kann oder muss. Das Konzept eines dezentralen Netzwerks von Stationen bindet Parkplätze und Strassen ebenso ein wie Wiesen- und Ackerflächen. Eine weitere Arbeit nutzt die Erosion, die durch die schmelzenden Gletscher massiv zunimmt, um mittels minimaler Hilfskonstruktionen in einem Walliser Bergtal einen Staudamm wachsen zu lassen, der ein Wasserreservoir bilden kann. Ein Projekt ermöglicht mit der Wiederverwendung von Stahl in frastrukturen aus Skigebie -

ten die Reaktivierung der Kastanienwirtschaft im Misox.

Die industrielle Landwirtschaft in Polen, die nicht nur das Kulturland, sondern auch die traditionelle bäuerliche Kultur grundlegend verändert hat, nimmt eine Studentin als Ausgangspunkt, um aus dem Bestehenden Perspektiven für den Ort und die Menschen abzuleiten. Sie nutzt den bei der Maisproduktion entstehenden natürlichen Abfall zur Herstellung von Dämmmaterial, dessen Trocknung auf den Maisfeldern in eigens entwickelten Konstruktionen erfolgt, die die Landschaft genauso prägen wie die traditionellen Heutrockengestelle in der vorindustriellen Zeit. Gleichzeitig hilft das Material, den maroden Gebäudebestand der einfachen Landarbeitersiedlungen zu sanieren. Die Arbeit bildet eine Brücke von der handwerklichen zur industriellen Landwirtschaft.

Marie-Ange Farrell und Manuel Rossi von der EPFL erhielten 2023 den SIA Masterpreis Architektur für ihren Entwurf «Paris, Transit: plate-forme alimentaire du dernier kilomètre».

Kluge Eingriffe, grosse Wirkung

Am Beispiel der an der nordfriesischen Küste gelegenen Stadt Husum zeigt eine andere Studentin eine mögliche Lösung für den Erhalt von Landschaft bei steigendem Meeresspiegel. Die partielle Öffnung des Deichs ermöglicht die Sedimentablagerung auf der Landseite. Damit steigt nicht nur das Meer, sondern auch die Landschaft in die Höhe. Landschaft und Bauwerk formen sich dabei gegenseitig. Alle Projekte arbeiten mit der jeweils spezifischen Landschaft, ihrer Geschichte und den Rahmenbedingungen und schaffen mit dem Vorhandenen eine zukünftige Perspektive.

Diese Haltung zeigt sich auch bei den Arbeiten, die sich mit dem Gebauten im urbanen Kontext befassen. Eine Studentin nutzt etwa ein ehemaliges Fabrikgebäude in Winterthur um und kombiniert den Anbau von Zitronen mit einer Wohnnutzung, wobei die Wohnungen als Teil der vertikalen Plantagen dienen. Eine andere Arbeit bietet dauerhaftes Wohnen für Obdachlose in Brüssel durch die Umnutzung eines Bürobaus mit nur minimalen Eingriffen, um gleichzeitig mit der Öffnung des Erdgeschosses den Stadtraum zu aktivieren.

Für das unter Denkmalschutz und leer stehende Hotel National in der moldawischen Haupt-

2022 wurde der Arbeit «Alpine Rekomposition – Über das Wiederverwenden von Stahlinfrastrukturen im Misox» von Sandro Hauser, ZHAW, der SIA Masterpreis Architektur verliehen.

stadt Chi¸sin˘au entwickelt eine Studentin ein gesellschaftliches Projekt, das auf Aneignung und Teilhabe basiert. Eine weitere Arbeit zeigt, wie additive Bestandsergänzungen einer bestehenden Blockrandstruktur mit Gewerbebauten im Innenhof es ermöglichen, Verdichten und Weiterbauen sensibel und sozialverträglich umzusetzen.

und vielseitig

Die angehenden Architektinnen und Architekten zeigen mit ihren Projekten, dass Architektur aus der Mitte der Gesellschaft und für die Gesellschaft entsteht. Zentral sind für die Studierenden die Analysen von Klima, Geschichte, Ort, den wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen und in der Konsequenz das Entwickeln von Strategien, die umfassende Lösungsansätze bieten können.

Dieses Verständnis spiegelt sich auch in den Projektpräsentationen. Die Darstellung der Arbeiten beschränkt sich nicht auf die klassischen Präsentationsformen von Plan und Gebäudemodell. Bleistiftzeichnungen, Fotografien, Videodokumentationen, Interviews und Landschaftsstudien ergänzen das Repertoire und bieten unterschiedliche Zugänge zu den Arbeiten. Es ist schön, dass die Projekte den jeweils benötigten Raum bekommen und grosszügig präsentiert

sind – das macht sie gut nachvollziehbar und die Schau lebendig. Die Ausstellung ist eine Kooperation des S AM mit dem SIA und dem Architekturrat 2 und noch bis Ende August zu sehen. Ein Besuch lohnt sich. •

Andrea Wiegelmann ist Architektin und Publizistin. Ihr Fokus liegt auf Fragen des Städtebaus, der Raumplanung und des Wohnens sowie Materialentwicklungen und ihren Auswirkungen auf Architektur und Konstruktion.

Anmerkungen

1 Gemeinsam mit dem Architekturrat der Schweiz zeichnet der SIA mit dem Masterpreis Architektur jährlich die besten Masterarbeiten in diesem Fachbereich aus.

2 Der Architekturrat vereint alle Hochschulen und Fachhoch schulen der Schweiz im Bereich Architektur und als Berufs verband den SIA sowie den BSA in einer gemeinsamen Plattform.

Die Ausstellung «Die Zeichen der Zeit: Aktuelle Arbeiten aus dem SIA Masterpreis» im Schweizerischen Architekturmuseum S AM in Basel ist bis zum 25. August 2024 zu sehen.

Weitere Information sowie die ausgezeichneten Arbeiten finden Sie in unserem E-Dossier «SIA Masterpreis Architektur» und sia-masterpreis.ch.

Seit zwei Jahrzehnten setzt sich das Netzwerk Frau und SIA für die Frauen in der Planungs- und Baubranche ein. Die Co-Präsidentinnen Paola di Romano und Alexa Bodammer, Gründungsmitglied

Beatrice Aebi sowie SIA-Vorstandsmitglied Salome Hug-Meier berichten über ihre Erfahrungen im Netzwerk und dessen Wichtigkeit.

Aufgezeichnet: Tabea Wirtz

Inklusion und Diversität weiter fördern

Paola di Romano und Alexa Bodammer: «Das Co-Präsidium ist für uns ein voller Erfolg. Dadurch haben wir immer zwei verschiedene Sichtweisen auf eine Herausforderung. Das ist erfrischend. Aktuell passiert auf allen Ebenen viel, das Netzwerk stemmt spannende Projekte: Zum Beispiel bekommen Architektinnen und Ingenieurinnen mit der Website sia NOW! eine Plattform, die sie fördern und sichtbar machen soll.

Auch die Projekte der Regionalgruppen, die Frauen miteinander umsetzen, sind hervorragend. Die Ausstellung «Girls city» in Basel beispielsweise ermutigt Mädchen, ihre Sicht einzubringen, damit ihre Bedürfnisse in der Stadtplanung nicht vernachlässigt werden. Damit solche Projekte funktionieren und auf die Gegebenheiten der jeweiligen Regionen eingehen,

müssen wir den Regionalgruppen viele Freiheiten lassen. Das Netzwerk ist eigenständig. Trotzdem ist die Einbettung in die SIAStruktur wichtig. Die Aufnahme des Netzwerks in die SIA-Statuten 2014 half, das Netzwerk im Verein zu etablieren. Wir sehen das auch an den Mitgliederzahlen. Die ersten Jahre waren wir nicht mehr als 15 Frauen, heute hat das Netzwerk über 600 Mitglieder. Wir wollen dieses positive Momentum nutzen, um die Inklusion und Diversität weiter zu fördern.»

Das Netzwerk ist ein Trumpf für den SIA

Beatrice Aebi: «Ich bin immer wieder beeindruckt von all der weiblichen Berufskompetenz an unseren Versammlungen. Das Wachstum des Netzwerks Frau und SIA ist grossartig. Das zeigt aber auch, dass es unser Netzwerk

Paola di Romano (links) und Alexa Bodammer (rechts) bilden seit Januar 2022 das Co-Präsidium des Netzwerks. Paola di Romano ist Architektin mit eigenem Büro in Genf (PdR architects) und Prüfungsexpertin sowie Kommissarin für Architekturzeichner im Kanton Genf. Alexa Bodammer ist Architektin und Raumplanerin. Sie forscht an der HSLU zu baukulturellen Themen.

immer noch braucht. Eine kürzlich unter unseren Mitgliedern durchgeführte Umfrage über Diskriminierungserfahrungen in der Baubranche belegt das. Der SIA ist sich dieser Thematik zunehmend bewusst, dementsprechend verändert sich auch die Zusammenarbeit des Netzwerks mit dem Verein. Anfangs habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass wir unser Dasein rechtfertigen mussten. Heute sage ich: Das Netzwerk ist ein Trumpf für den SIA. Unser Erfolg mit Projekten wie dem Buch «Ingénieuse Eugénie / Die findige Fanny», das in den Kantonen Genf und Waadt seit mehreren Jahren im Primarschullehrplan verankert ist, zeigt das. Die ersten zehn Jahre standen im Zeichen des Aufbaus. Mittlerweile sind wir unübersehbar geworden. Es geht nun darum, unsere beruflichen Kompetenzen uneingeschränkt entfalten und einsetzen zu können.»

Beatrice Aebi war 2004 eines der Gründungsmitglieder der Kommission «Frau und SIA». Die Architektin und Stadtplanerin präsidierte das Netzwerk von Dezember 2007 bis zu ihrem Rücktritt 2021.

Von einem Nebeneinander zu einem Miteinander

Salome Hug-Meier: «An der Jubiläumsfeier in Lugano zeigte sich die Vielfalt, die Kompetenz und die Energie der im Netzwerk engagierten Frauen. In einem würdigen Rahmen durften wir von der ersten Generation erfahren, mit welchen Gegebenheiten und Widerständen sie sich zur Gründungszeit des Netzwerks auseinandersetzen mussten. Mit viel Ausdauer haben sie dem Thema der Frauenförderung im SIA das nötige Gehör verschafft, der Weg ist aber noch nicht zu Ende. Für uns Frauen und die Themen des Netzwerks setze ich mich im Vorstand ein. Aus dem Nebeneinander von Netzwerk und Verein soll ein Miteinander werden, damit die Expertise und die Sichtweisen der Frauen in allen Organen des SIA ausreichend vertreten sind. Als Schritt in diese Richtung ist die Stimmberechtigung des Netzwerks an der Delegiertenversammlung angedacht. Für die Zukunft des Netzwerks wünsche ich mir, dass es die Interdisziplinarität mehr in den Blick nimmt und pointiert den Beitrag von Frauen in allen Berufsgruppen der Planungs- und Baubranche sichtbar macht. Es braucht das Netzwerk noch und ich freue mich auf den gemeinsamen Weg.»

Tabea Wirtz, Praktikantin im Fach bereich Kommunikation und Public Affairs des SIA, tabea.wirtz@sia.ch

Als Vertreterin der Berufsgruppe Ingenieurbau ist Salome Hug-Meier seit 2022 im Vorstand des SIA. Die Bauingenieurin ist Mitglied der Schweizerischen Vereinigung der Ingenieurinnen (SVIN) und in der Geschäftsleitung bei Schnetzer Puskas Ingenieure AG in Basel tätig.

BAURECHT

Prof. Dr. iur. Hubert Stöckli leitet das Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht an der Universität Freiburg.

Wenn Sie das hier lesen, gehören Sie vermutlich zum Kreis der «Architekten, Ingenieurinnen, Bauträger, Planerinnen, Projektleiter und öffentliche[n] Verwaltungen in der Deutschschweiz», an die sich TEC21 der Eigenbeschreibung zufolge in erster Linie richtet. Dass Sie diesen Text lesen, hat womöglich damit zu tun, dass Sie ohnehin alles lesen, was Ihnen diese «führende technisch-wissenschaftliche Fachzeitschrift» (erneut gemäss Eigenbeschreibung) Woche für Woche darbietet. Vielleicht liegt es auch daran, dass Sie sich für Recht interessieren. Das wäre beruhigend und auch erfreulich. Denn die Fachleute, die zur Leserschaft von TEC21 zählen, sind für die Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts recht zentral. Sie sind es, die Ausschreibungsunterlagen verfassen, Offerten bewerten und Aufträge vergeben. Sie sind es ebenfalls, die Bauverträge strukturieren, Klauseln redigieren und sich um Abmahnungen, Bauverzögerungen, Nachträge, Abnahmen und Mängelrügen kümmern. Fachleute aus dem Bereich des Rechts kommen häufig erst ins Spiel, wenn der Konflikt schon ausgewachsen ist. Das ist nicht verkehrt, da juristischer Sachverstand kein Monopol der Juristinnen und Juristen ist. Es wäre aber ein Missverständnis zu glauben, es gehe ganz ohne entsprechenden Sachverstand. Darum ist es wichtig, dass die Fachleute, die TEC21 lesen (siehe oben), in rechtlichen Dingen mit der gleichen Umsicht vorgehen wie beim ganzen Rest. Denn Rechtsfragen sind gestaltbar und es geht keineswegs bloss darum, «zu wissen, wo man nachschauen muss» (wie ein verbreitetes Vorurteil lautet). Wer das nicht versteht, vergibt Chancen. •

Von Louis I. Kahn sind 18 Notiz- und Skizzenbücher erhalten geblieben, die auf intime Weise Einblick in das Denken des Architekten geben. Das neu erschienene Faksimile seines letzten Notizbuchs, herausgegeben von Kahns Tochter Sue Ann Kahn, zelebriert das Analoge und haptisch Erlebbare.

Text: Alessandro L. B. Vassella

In Zeiten voller Nachrichten über Zerstörung, Tod und Rückschritt flattert «The Last Notebook» wie eine mahnende Friedenstaube ins Haus. Das Faksimile des letzten Notizbuchs von Louis I. Kahn kommt in Begleitung eines Textbands im gleichen Format, der den Inhalt und die Zusammenhänge der Skizzen, Kommentare und Gedanken erklärt. Nebst dem Essay von Michael J. Lewis hat Kahns Tochter und Herausgeberin Sue Ann Kahn die handschriftlichen Texte ihres Vaters transkribiert.

Von Kahns Skizzenbüchern, die zwischen 1940 und 1974 entstanden sind, haben sich 18 Stück erhalten. Die Notizbücher aus dünnem, transluzentem Papier, hergestellt von Winsor & Newton in London, kaufte der Architekt ab Mitte der 1960er-Jahre in einem Geschäft in der Walnut Street. Das Papier ist kaum sichtbar perforiert, um bei Bedarf eine Seite heraustrennen und weitergeben zu können. Dem Verlag Lars Müller Publishers ist es in Zusammenarbeit mit der Druckerei zu Altenburg gelungen, die technischen Herausforderungen zu meistern, um dem Anspruch eines Faksimiles bis ins kleinste Detail gerecht zu werden und das Unmögliche möglich zu machen.

Das Original des vorliegenden Faksimiles erwarb Kahn vermutlich Anfang 1973. Er verwendete es für neue Projekte, vorrangig den Auftrag der New York State Urban Development Corporation für das Projekt des Franklin Delano Roosevelt Memorial an der Südspitze von Welfare Island im East River (heute Roosevelt Island). Das Projekt wurde im Jahr 2012 posthum realisiert. Das Notizbuch enthält auch erste Skizzen für das AbbasabadProjekt nahe Teheran (zusammen mit Kenzo Tange) und Skizzen für den Eingangsbereich des Yale Center for British Art in New Haven gegenüber der Yale Art Gallery (1953). Wichtig sind zudem Notizen für den Vortrag anlässlich der Verleihung der Goldmedaille der American Academy of Arts and Letters in New York sowie zu zwei weiteren Vorlesungen mit Gedanken zu «Silence and Light». Im September 1973 hatte ich das Privileg, unseren ersten Entwurf der Monografie «Louis I. Kahn –Complete Work 1935–74» mit Kahn persönlich zu diskutieren und in seinem Büro zu recherchieren. Die Skizzen und Gedanken in «The Last Notebook» sind eine wertvolle Ergänzung zu den damals nur spärlich dokumentierten Projekten, da wir das private Notizbuch nicht in unsere Recherchen einbezogen.

Die letzte Skizze in diesem Buch zeigt einen Stern mit Schweif –wie eine Vorahnung darauf, dass die vielen leeren Seiten nicht mehr gefüllt würden. Kahn starb unerwartet in New York am 17. März 1974 auf der Rückreise von der Baustelle im indischen Ahmedabad.

Die Publikation ist eine zurückhaltend gestaltete Aufforderung, in der Betrachtung der Inhal-

Sue Ann Kahn (Hg.): Louis I. Kahn. The Last Notebook. Lars Müller Publishers, Zürich 2024. Hardback, 192 Seiten, 82 Illustrationen, 15 × 21 cm, ISBN 978-3-03778-752-6, Fr. 40.–

te zu verweilen und Abstand zu nehmen von der sonst auf uns einprasselnden Informationsflut. Es zeigt den hohen Wert des Analogen, des haptisch Erlebbaren, das ein Verweben eigener Gedanken mit denjenigen von Kahn zulässt. Den Leserinnen und Lesern, die an dieser besonderen Erfahrung interessiert sind, sei diese Publikation wärmstens empfohlen. •

Alessandro L. B. Vassella ist Architekt ETH/SIA, Co-Autor der Monografie «Louis I. Kahn – Complete Work 1935–74» (1977) und Herausgeber von «Louis I. Kahn – Silence and Light» (2013).

Bücher bestellen per Mail an order@staempfli.com. Für Porto und Verpackung werden Fr. 9.60 in Rechnung gestellt.

Was wäre, wenn wir nur noch auf bereits bebautem Land weiterbauen und Bestehendes transformieren würden? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf – und staunen Sie über die Geschichten und Szenen, die Sie zum Leben erwecken! Wir laden Sie ein, an einem lustvollen, fachlich und methodisch kuratierten OnlineWorkshop teilzunehmen. Der Startpunkt unseres Gedankenspiels ist hinreichend bekannt. Erstens sind wir verpflichtet, sorgsam mit der beschränkten Ressource Land umzugehen und bis spätestens 2050 das Netto-Null-Ziel zu erreichen; Neubauten, insbesondere solche auf noch unbebautem Land, stehen dem entgegen. Und zweitens wissen wir, dass das Weiterbauen am Bestand keineswegs eine triste Pflichtübung sein muss; im Gegenteil, es kann zu herausragenden kreativen Lösungen beflü-

geln. Es ist kein Zufall, dass die interdisziplinäre Fachjury und das Public Voting des Prix SIA 2024 unabhängig voneinander das gleiche Werk – einen Umbau – zum Sieger kürten. Die Transformation des ehemaligen Weinlagers in Basel zeigt, was für ein baukulturelles Potenzial die Arbeit am Bestand birgt. Was wäre also, wenn wir unseren Lebensraum, unsere Berufsbilder, unsere Zusammenarbeit ganz anders denken würden? Interdisziplinärer, partizipativer, unkonventioneller? Das Projekt «Forum Zukunft Bauen», gemeinsam initiiert von SIA und espazium – Der Verlag für Baukultur, bietet einen Rahmen für frische Ideen und entfesselte Vorstellungskraft. Alle sind willkommen! • (js)

VORSCHAU

TEC21 16/2024, 26. Juli 2024

Simba Vision –ein Schulhaus in der tansanischen Savanne Massai mit Montessori | «Ein Dach, das keinen Lärm macht» espazium.ch/de

Melden Sie sich an: bit.ly/forum_zukunft_bauen

Archi 3/2024, 10. Juni 2024

Il punto sul solare Sviluppi tecnologici per l’architettura solare | l’energia del sole nel progetto d’architettura espazium.ch/it

TRACÉS 7/2024, 12. Juli 2024

Âge et emballage: la peur de vieillir Se ressaisir du détail. Intégrer le temps long architectural | (Grand) déballage à La Chaux-de-Fonds espazium.ch/fr

espazium – Der Verlag für Baukultur und SIA laden ein.

Was wäre, wenn … wir nur noch auf bebautem Land weiterbauen und Bestehendes transformieren würden?

Melden Sie sich gleich an und diskutieren Sie mit! bit.ly/forum_zukunft_bauen

«Meine

Tür steht dir offen»: Diese schöne Einladung kennzeichnet ein gastfreundliches Haus. Doch nicht nur eine offene Tür symbolisiert ein herzliches Willkommen, auch eine geschlossene Tür ist ein Aushängeschild von Gebäuden und Räumen.

Interview: Peter Seitz

Die Tür hinterlässt oft den ersten Eindruck beim Betreten eines Raumes. Optik und Haptik beeindrucken die Sinne, während die Funktion, die heute hinter beziehungsweise in einer Tür steckt, verborgen bleibt: Schallschutz, Brandschutz, Einbruchschutz, Wärmeschutz, Belichtung durch eingesetztes Glas etc. – moderne Türen müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen.

Auf solch anspruchsvolle Türen versteht sich das Schweizer Unternehmen RWD Schlatter, das 2024 auf eine 140-jährige Tradition in der Türherstellung zurückblicken kann. Die 1995 fusionierten Firmen Schlatter und RWD (Reppisch-Werke Dietikon) gehören mittlerweile zur Arbonia Gruppe. Mit 200 Mitarbeitenden an vier Standorten in der Schweiz (Roggwil TG, Dietikon ZH, Taverne TI und Jongny VD) kann RWD Schlatter einen landesweiten Service sicherstellen. TEC21 hat mit Christian Kunzelmann, Geschäftsleiter und CEO, gesprochen.

Herr Kunzelmann, welche Neuheiten gibt es bei Türen?

Christian Kunzelmann: Die Digitalisierung hält auch bei Türen immer mehr Einzug. Ein weiterer sich abzeichnender Trend sind Aluminiumzargen. Wir verfügen über ein grosses Portfolio, etwa Aluminiumzargen auf einem Holztürblatt, die gemäss den Anforderungen an Schall-, Rauch- und Brandschutz geprüft sind, inklusive Dauerfunktionsprüfung. Darüber hinaus bieten wir PU-Kanten mit verschiedenen, ebenfalls geprüften Leistungsmerkmalen an.

Türen werden also zunehmend digital. Mit welcher Ausstattung können Türen von RWD Schlatter aufwarten?

Unsere Türen gibt es mit QR-Code. Mit diesen digiDoors ist es möglich, den Service und diverse Dienstleistungen wie etwa Ersatzteil-Bestellungen und das Abrufen von War tungen direkt online zu beauftragen. Das Ganze läuft bei uns unter dem Namen Service-Portal und bietet Vorteile: Bei einem Defekt kann der Kundendienst gleich das benötigte Ersatzteil mitbringen, wenn er zum Kunden fährt.

80 000 Türen verlassen das Werk jährlich. Wer sind Ihre Hauptkunden und wo sitzen diese?

Unsere Kundschaft geht vom Baumanagement über Generalunternehmen bis hin zu Fach händlern und Fachpartnern. Der Grossteil unserer Kunden ist

in der Schweiz angesiedelt, unter Arbonia vertreiben wir aber europaweit.

Gibt es Unterschiede zwischen den Regionen der Schweiz beziehungsweise zum Ausland in Sachen Ansprüche an Türen? Ja, in der Schweiz können tatsächlich regionale Unterschiede in Bezug auf Dekoroberflächen,

RWD Schlatter, Roggwil TG

Gründungsjahr 1884

Inhaber Arbonia Geschäftsleitung

Christian Kunzelmann, Georges Hutter, Sven Buchholz Themenschwerpunkte Objekttüren nach Mass

Anzahl Mitarbeitende

200

Holzarten und Ausführung beobachtet werden. Länderspezifisch fallen dann natürlich vor allem die Normen unterschiedlich aus. Brand- oder Rauchschutz etwa wird im Ausland anders gehandhabt als in der Schweiz.

Bei vielen technischen Einbauten geht der Trend hin zu Service und Wartungsverträgen. Ist das bei Türen ebenfalls zu beobachten?

Wir bieten schon länger ein Wartungsgeschäft an, deshalb ist das für uns nichts Neues. Ein Trend in diese Richtung ist bei Grossobjekten mit vielen Fun ktionstüren zu erkennen, etwa in Spitalbauten.

Wo produzieren Sie?

RWD Schlatter produziert ausschliesslich in der Schweiz. Für gewisse Projekte beziehen wir auch Türen von unseren Schwesterfirmen aus Deutschland. Für die

Schweiz als Standort spricht die Qualität der Produktion, eine grosse Innovation, die Wertschätzung des Produkts, das Know-how und das hohe Investitionspotenzial.

Welche Vorteile haben Ihre Kunden?

Wir bieten unseren Kunden eine Unterstützung und Betreuung von A bis Z – von der Planung über die Ausführung bis hin zur Wartung decken wir das gesamte Spektrum rund um die Tür ab. Wir liefern qualitativ hochstehende Produkte mit allen gewünschten und benötigten Nachweisen – ob für den Brand-, Schall-, Rauch- oder Einbruchschutz. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen.

Welche Schritte werden bei einer Neuentwicklung gemacht?

Wir entwickeln Türsysteme vollumfänglich. Wir verfügen über eigene Abteilungen für die Entwicklung und das Produktmanagement. Durch unsere akkreditierten, hauseigenen Labore werden all unsere Produkte auf Herz und Nieren geprüft.

Welche Prüfungen hat eine Tür hinter sich bis zur Marktreife?

Dies kommt auf den Anwendungsbereich der Tür an. Ob eine Tür den Dauerfunktionstest, die Klimaprüfung,

den Brand-, Schall, Rauch- und Einbruchschutz durchläuft oder nur gewissen Prüfungen ausgesetzt wird, ist vom späteren Einsatzbereich abhängig. •

Das Interview führte Peter Seitz, Redaktor Bauingenieurwesen.

www.rwdschlatter.ch

In der Rubrik Swiss made porträtieren wir in loser Folge Unternehmen, die erfolgreich in der Schweiz planen und produzieren.

Mit digiDoors erweitert das Unternehmen RWD Schlatter das Dienstleistungsportfolio für all seine Funktionstüren.

Jede Funktionstür wird bereits in der Produktion mit einem QID-TAG ausgestattet und somit digitalisiert. Das elektronische Etikett dient als digitaler Zwilling (Digital Twin). Auf Kundenwunsch wird ein Account erstellt und freigeschaltet. Auf diese Weise sind alle Informationen zu den Türen jederzeit und schnell digital abrufbar. Die Abwicklung von Schäden und Wartung wird dadurch bedeutend einfacher. Unnötige Anfahrten zur Feststellung der Türart, das Archivieren von Unterlagen, Falschbestellungen von Teilen etc. entfallen.

Der CycleCounter® misst, steuert und administriert automatisch und cloud-basiert den kompletten Nutzungsprozess mit Informationen, Störungsmeldungen und Wartungsaktivitäten. Ist eine Wartung fällig, informiert das System automatisch über den Status oder den Bedarf einer Dienstleistung. •

Redaktion:

Anna-Lena Walther

CUPOLUX

Das Amag-Zentrum in Chur, ein Bau aus den 1960erJahren, hat ein intelligentes Dachlifting bekommen. Die alten, ineffizienten Lichtkuppeln wurden durch moderne, leichtere vistaperform®-Glasoberlichter von Cupolux ersetzt. Die Oberlichter sind in massgeschneiderte Polyesterzargen in Form eines Viertelkreissektors integriert; getragen wird die Konstruktion von einem Holzrahmen mit Kreuzverstrebungen. So kommt mehr Tageslicht in die Halle, gleichzeitig wird die Wärmedämmung verbessert. Die Lösung bietet Lüftungsfunktionen, ist durchsturzsicher und optisch ansprechend. • www.cupolux.ch

Herholz lebt unternehmerische

Vor 50 Jahren übernahmen die Brüder Wilhelm und Bernhard Herbers den Schreinerbetrieb ihres Vaters in Ahaus (D) und entwickelten ein innovatives Türrahmenmontagesystem – das erste Patent der Schreinerei und der Beginn des heutigen Unternehmens Herholz. Heute ist Herholz ein führender Komplettanbieter für Türen und Türelemente in Deutschland und beschäftigt allein am Stammsitz in Ahaus über 500 Mitarbeiter. Das familiengeführte Unternehmen legt Wert auf ein ideales Arbeitsumfeld, fördert die Mitarbeiterentwicklung und bildet junge Fachkräfte in verschiedenen Berufen aus. • www.herholz.de

AUSSTELLUNG

BIS 20. OKTOBER 2024

Selten entspricht die gestaltete Umwelt den vielfältigen Bedürfnissen aller. Besonders betroffen sind Menschen, die von gängigen Normen abweichen. «Design für alle? Vielfalt als Norm» präsentiert zeitgenössische Ansätze inklusiver Gestaltung und Architektur, von Apps, Spielzeug und Kleidung über Do-it-yourself-Projekte bis hin zur Gestaltung des öffentlichen Raums. Im Zentrum der Ausstellung stehen fünf internationale Designstudios, die in ihrer Arbeit die Diversität der Gesellschaft einbeziehen und unsere Umgebung zugänglicher gestalten. •

Ort: Museum für Gestaltung, Toni-Areal, Zürich Infos: www.museum-gestaltung.ch

AUSSTELLUNG

BIS 18. AUGUST 2024

Buchner Bründler Architekten haben eine ehemalige Lagerhalle für Champagner in einen Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst transformiert – das neue Kunsthaus Baselland. Aus der offenen Halle entstand durch den Einbau eines neuen Strukturkörpers und Dreiecktürmen aus Beton ein differenziertes Gefüge mit Räumen unterschiedlicher Formate und Höhen. Die von Ines Goldbach kuratierte Eröffnungsausstellung «Rewilding» zeigt Arbeiten von Kunstschaffenden aus der Region, der Schweiz und dem Ausland. •

Ort: Kunsthaus Baselland, Münchenstein Infos: www.kunsthausbaselland.ch

TAGUNG

Der Gebäudetechnik-Kongress ist die Plattform für Fach- und Führungskräfte, um Chancen und Herausforderungen im Bereich der Gebäudetechnik gesamtheitlich zu analysieren und Lösungsansätze zu diskutieren. Unter dem Motto «Nachhaltig in eine digitale Zukunft» wird erörtert, wie digitale Werkzeuge und künstliche Intelligenz den Planungs- und Bauprozess verbessern oder gar revolutionieren können. Im Zentrum steht die Frage: Wie schaffen wir den Spagat zwischen Nachhaltigkeit, Kostendruck und Fachkräftemangel? •

Ort: Trafo Baden Infos: www.gebaeudetechnik-kongress.ch

KONFERENZ

5. BIS 6. SEPTEMBER 2024

Landschaft soll die Qualität unseres Lebensraums bewahren, eine vielfältige Raumentwicklung ermöglichen, zur Wirtschaft beisteuern, Arbeit und Erholung gewähren und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen erlauben. Der 4. Schweizer Landschaftskongress diskutiert die vielfältigen Herausforderungen für die Landschaft in der Schweiz. •

Ort: Parc naturel régional Chasseral, Tramelan / Bellelay

Infos: www.landschaftskongress.ch

KONFERENZ

28. BIS 29. OKTOBER 2024

Ende Oktober 2024 präsentieren an der 19. internationalen Konferenz zur Gebäudehülle der Zukunft, der «Advanced Building Skins Conference & Expo», im Kursaal Bern über 100 Architekten, Ingenieure und Vertreter der Bauindustrie neueste Entwicklungen im Design von Gebäudehüllen. Das Event vereint hochkarätige Präsentationen mit produktivem Networking. •

Ort: Kursaal Bern

Infos: www.abs.green

Viele weitere Veranstaltungen finden sich in der Agenda für Baukultur auf events.espazium.ch oder via oben stehendem QR-Code.

Folgen Sie uns auch auf Instagram oder LinkedIn oder abonnieren

Sie unseren wöchentlichen Newsletter auf espazium.ch/de/newsletter

Das Foyer mit der Untersicht des abgehängten Bürotrakts. Auch die verglasten Brücken zu den Fluchttreppen sind zu erkennen.

Ausgereifte Simulationen sind aus der Bauwelt nicht mehr wegzudenken.

Bei rechtzeitiger Beteiligung der Büros fliessen ihre Ergebnisse direkt in die Planungen ein. Finden sie bereits in der Konzeptphase Berücksichtigung, kann dies sogar zu neuen Prozessabläufen führen. Das Beispiel der St. Galler Kantonalbank Halle zeigt, wie lukrativ dies sein kann.

Text: Peter Seitz

Die grösste Halle der Ostschweiz, die St. Galler Kantonalbank Halle, ist eigentlich ein klar und einfach strukturiertes Gebäude. Ein Vorplatz, ein rechteckiges Foyer und daran anschliessend die grosse unterteilbare Halle – alles auf einer Ebene. Fluchtwege, bei einem Brand etwa, dürften kein Problem darstellen. Nun weist die Halle aber aufgrund ihres Standorts auf dem Gelände der Olma Messen durchaus einige Spezialitäten auf: Zunächst ist sie mit einer zweistöckigen Tiefgarage unterkellert. Ausserdem unterque-

ren die Nationalstrasse A1 und die Bahnlinie das Gebäude diagonal, eine weitere Röhre ist bereits vorgesehen. Diese aussergewöhnliche Lage des Baugrunds führte zur ungewöhnlichen Konstruktion der Halle: Mittels zwölf Sichtbetonkästen, liebevoll Elefantenfüsse genannt, trägt sie ihre Lasten in den Baugrund. Die Wände der Halle sind als Hohlkasten konzipiert und wurden im Freivorbau ausgeführt (vgl. TEC21 32–33/2023 «Stahl zum Staunen»). Und eine weitere auffällige Konstruktion findet sich unter dem Dach des 15 m hohen Foyers: Ein Grossraumbüro als Stahl-Glas-Holzkonstruktion ist dort

abgehängt und schwebt über den Gästen in der Eingangshalle. Können Besucher und Besucherinnen einer Veranstaltung im Notfall die grossen Hallen nach mehreren Seiten zügig verlassen, stellt sich für Personen im Büro die Sachlage schon schwieriger dar.

Bei Brand: Büro – Brücke – Betonkasten

Die möglichen Fluchtwege aus dem Grossraumbüro sind klar vorgegeben: Sie führen über geschlossene Brücken in die hohlkastenförmig ausgebildeten Betonwände zwischen Foyer und Haupthalle beziehungsweise der Aussenwand. Von dort geht es über brandsichere Treppenhäuser auf die Erdgeschossebene und ins Freie. So weit kein Problem – nur: Würde die Zeit ausreichen, um bei einem Brandfall im Foyer rechtzeitig in die sicheren Treppenhäuser zu gelangen? Eine bautechnisch aufwendige Lösung wäre natürlich, den Büroraum feuersicher auszugestalten. Allerdings würde vielleicht die filigrane, abgehängte Struktur mit ihrem stählernen Trag werk darunter leiden und eine Behandlung der Stahlträger mit einem Brandschutzanstrich, der bei Hitze aufschäumt und als Dämmschicht das Material ummantelt, ist eine teure Massnahme. Auch hitzebeständige Brandschutzgläser sind aufwendige Konstruktionen. Daher war bereits im Wettbewerb von Ilg Santer Architekten in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von AFC Energie + Sicherheit angedacht worden, die Konstruktion in Bezug auf die architektonische Erscheinung, den Unterhalt und die ökonomischen Anforderungen als stimmiges Ganzes zu erhalten und die Sicherheit über brandschutztechnische Nachweise zu prüfen.

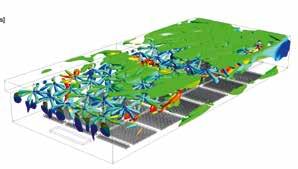

In Absprache mit der Feuerpolizei kamen Architekt und Experten zum Schluss, dass der neuralgische Punkt der Konstruktion in Sachen Feuer der Hauptknoten des Tragwerks ist. Auf diesen unterspannten Träger zielte die Brandsimulation ab, die mit einer CFD-Software erstellt wurde. Computational-Fluid-Dynamics-Programme können Strömungsvorgänge in Flüssigkeiten oder Gasen simulieren und liefern entsprechende Ergebnisse, im Brandfall etwa die Temperaturverteilungen an bestimmten Orten. Die Ingenieure untersuchten mehrere Brandszenarien, insbesondere einen Hochenergiebrand unterhalb der Bürokonstruktion. Die Plume – die Rauchgassäule über dem Brandherd – lag dabei jeweils direkt unter dem interessierenden Punkt, wodurch dort die höchsten Temperaturen entstanden. Stahl verliert seine Festigkeit ab etwa 400 ° C, normales Glas kann schon bei weit geringeren Temperaturen springen. Als kritisch ist hier eine Lufttemperatur von 170 ° C anzusehen. Die Gläser sind für die Tragwirkung zwar nicht entscheidend, als rauchdichter Abschluss des Büros kommt ihrer Beständigkeit aber eine grosse Bedeutung zu. Würden die Scheiben zu früh bersten, wäre je nach Verrauchung des Raums eine Flucht nicht mehr möglich.

Die Temperaturverteilung während eines Brands am Hauptträger des Bürotrakts.

Aus der Temperaturverteilung liess sich die Zeit ableiten, die für eine Selbstrettung zur Verfügung steht. Diese musste nun der erforderlichen Zeit für eine Flucht gegenübergestellt werden.

ASET / RSET

Ein etabliertes Vorgehen ist hierfür die ASET / RSETMethode. Die verfügbare Fluchtzeit (available safe egress time) wird mit der erforderlichen Fluchtzeit (required safe egress time) verglichen. Das Ergebnis der Simulationen war mehr als befriedigend: Nach 30 Minuten Dauer eines hochenergetischen Brands erreichte die maximale Temperatur auf der Stahloberfläche am Knotenpunkt 436 °C. Mit zunehmender Entfernung von der Plume verringerte sich die Temperatur zügig. Weil eine installierte Sprinkleranlage in der Simulation nur bedingt berücksichtigt werden konnte, ist anzunehmen, dass die Temperaturen sogar tiefer liegen würden. Da für das Tragwerk R30 gefordert war – das heisst, es muss 30 Minuten lang standhalten, um den Rettungskräften Zeit für Massnahmen zur Verfügung zu stellen –, konnte letztlich auf einen Brandschutzanstrich des Stahls verzichtet werden. Und die Fluchtzeiten? Nach vier Minuten stellte sich die kritische Temperatur an den Glasscheiben ein.

Der abgehängte Bürotrakt über dem Foyer. Unten die Hauptknoten der unterspannten Träger, die die neuralgischen Punkte beim Brandschutz darstellen.

Gegenüberstellung der zur Verfügung stehenden Evakuationszeit (ASET) und der benötigten Fluchtzeit (RSET) aus dem Bürotrakt.

Unter Berücksichtigung der installierten Brandmeldeanlagen (BMA) und der Evakuationsanlage (Sprachmeldeanlage EVAK) würden 210 Sekunden für die Selbstrettung ausreichen. Auf den Einbau von Brandschutzverglasung im Bürotrakt konnte also ebenfalls verzichtet werden. Eine Kombination aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG) war ausreichend.

Die Brandsimulationen bescherten der Bauherrin aber noch weitere Gewinne: Die rechnerisch ermittelten Temperaturverteilungen helfen dabei, die Resttragfähigkeiten der Baukonstruktion einzugrenzen, und auch die Platzierung und Dimensionierung der Sprinkleranlagen konnte anhand der Ergebnisse optimiert werden. Dies sparte nicht nur Geld beim Einbau, sondern wird auch einen postiven Effekt auf die Wartung haben –überdimensionierte Einbauten sind im Unterhalt teurer.

Brand in der Messehalle

Nicht nur das Foyer belegte die Firma AFC mit Feuer, sondern auch die Halle selbst. Dank der hier gewonnenen Erkenntnisse über die Temperaturverteilung am stählernen Tragwerk – die Konstruktion ist ein Raumfachwerk –konnte viel Geld gespart werden. Pro Quadratmeter Deckenfläche kommen zwar nur 85 kg Stahl zum Einsatz, doch besitzt die Rohr-Kugel-Konstruktion eine grosse Oberfläche. Auch hier konnte die Simulation Entwarnung geben. Ein Brandschutzanstrich war nicht nötig.

Die Brandsimulationen und die Expertise von AFC gaben auch Sicherheit bei der Bewertung eines weiteren am Standort wichtigen Problems. Ein Herunterstürzen von grösseren Teilen der Stahltragwerks, etwa durch ein plötzliches Versagen im Brandfall, muss unter allen Umständen vermieden werden, weil dies die Sicherheit der knapp unter dem Bauwerk verlaufenden Verkehrswege gefährden würde. Die Ergebnisse der Analysen lassen aber auf ein im Versagensfall gutmütiges Verhalten schliessen. Das Raumfachwerk würde sich langsam an einzelnen Stellen trichterförmig in Richtung Boden bewegen. Ein akutes Versagen kann ausgeschlossen werden.

Rauch muss raus

Sind die Mitarbeitenden im abgehängten Büro durch die Gläser einige Minuten vor Raucheinwirkung geschützt, wären Menschen im Foyer und der Halle direkt einem Feuer und seinen Begleiterscheinungen ausgesetzt. Es ist daher ein absolutes Muss, dass der Rauch von den Personen weggeleitet wird, um eine Entfluchtung zu ermöglichen. Schliesslich können sich bei Veranstaltungen bis zu 12 000 Menschen in der Halle befinden. Auch für die Einsatzkräfte ist ein möglichst entrauchter Raum entscheidend.

Es galt daher, die Rauch- und Wärmeabzugsanlage RWA zu simulieren und einen Entrauchungsnachweis zu führen. Halle und Foyer waren hierbei als

getrennte Rauchabschnitte zu sehen. Ein natürlicher Rauchabzug (NRWA) wäre nicht möglich gewesen, da der Rauch bei Winddruck nicht genügend aus dem Foyer abgeflossen wäre. Daher musste es eine maschinelle Wärme- und Rauchabzugsanlage sein (MRWA). Ihre benötigte Leistung wurde auf 520 000 m3/h berechnet, wobei 360 000 m3/h auf die Halle entfallen.

Die Simulation half nicht nur bei der Dimensionierung der Anlage, sondern auch bei der optimalen Anordnung der Elemente der RWA, was direkt in die Planung einfliessen konnte und zu finanzieller Einsparung führte. Daneben war die Simulation auch massgebend für die Plangenehmigung, konnte anhand der Ergebnisse doch nachgewiesen werden, dass die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die Anforderungen der VKF Brandschutzrichtlinie 21-15de, erfüllt waren.

Thermische Nachweise für den Betrieb

Nun leisten numerische Simulationen nicht nur ihren Dienst bei Katastrophenszenarien. Ein ebenfalls sehr grosses Potenzial entfalten sie bei alltäglichen bauphysikalischen und thermischen Fragestellungen in Bezug auf Gebäude und deren Betrieb. Die Computermodelle können einen sehr grossen finanziellen Hebel darstellen, wenn es um die korrekte Dimensionierung der Haustechnik geht. Dies erleichtert die Planung, ist aber nicht nur für den Einbau der Anlagen entscheidend; auch die

Folgekosten beim Betrieb und Unterhalt hängen von der korrekten Auslegung der Anlagen ab.

Anspruchsvoll bei der St. Galler Kantonalbank Halle war ihre grosse Flexibilität. Sie ist nicht nur als Messehalle konzipiert. Auch diverse andere Veranstaltungen finden hier statt. Vom festlichen Bankett über Konzerte – bestuhlt oder stehend – hin zu Ausstellungen ist praktisch alles möglich. Dazu kann das Foyer miteinbezogen und die Halle unterteilt werden, sodass Veranstaltungen mit vielen oder wenigen Besuchern, sowohl im Sommer als auch im Winter, stattfinden können.

Das Planungsteam löste diese vielfältigen Fragestellungen mit gekoppelten Berechnungen von Zonenströmungssimulationen und thermisch-dynamischen Gebäudesimulationen. Alle relevanten Effekte wie etwa Lüftung, Kühlung, Belegung, Wärmeeinspeicherung und solarer Wärmeeintrag flossen hierbei ein. Auch CFD kam bei den thermischen Simulationen zum Einsatz. Lokale Effekte, wie etwa Kaltluftabfälle oder Strömungslabyrinthe, wurden so eruiert. Die Lüftung beispielsweise konnte dank den Simulationen um 60 % reduziert werden, ohne dass die thermische Behaglichkeit oder die Luftqualität darunter leidet.

Für gelungene Veranstaltungen sind dies wichtige Randbedingungen. Gleichzeitig führen die präzisen Simulationen zu erheblichen Kosteneinsparungen beim Bau und Betrieb der Anlagen – bei höherer Nachhaltigkeit und geringerem Energieverbrauch.

Das Zugluftrisiko in vertikalen Schnitten in der Messehalle. Simulation der Drallauslässe in der Messehalle.

Temperaturverteilung auf vertikalen Schnitten bei einer Brandsimulation in der Messehalle. Die höchste Temperatur entwickelt sich in der Plume (Rauchsäule).

Die CO-Verteilung bei Normalbetrieb in der Tiefgarage. Rechts die Einfahrt, links die Wendelrampe in das darunterliegende, bereits bestehende Tiefgaragengeschoss.