le laboratoire imaginaire

album d’explorations

E stelle D idier ÉTUD. DIDIER Estelle UNIT E1032 - MÉMOIRE 4 - MÉMOIRE MENTION RECHERCHE - OPTION.

SRC

DE.MEM TUT.SEP

TRAN François LIEVRE Stéphane

MARCH ARCH

S10 DEM AHD 19-20 FI

© ENSAL

le laboratoire imaginaire

album d’explorations

E X P É R I E N C E S S E N S I B L E S D U PAY S AG E PA RCO U R U rapport personnel

E stelle D idier

ÉTUD. DIDIER Estelle UNIT E1032 - MÉMOIRE 4 - MÉMOIRE MENTION RECHERCHE - OPTION.

SRC

DE.MEM TUT.SEP

TRAN François LIEVRE Stéphane

MARCH ARCH

S10 DEM AHD 19-20 FI

© ENSAL

4

1 2 3 4

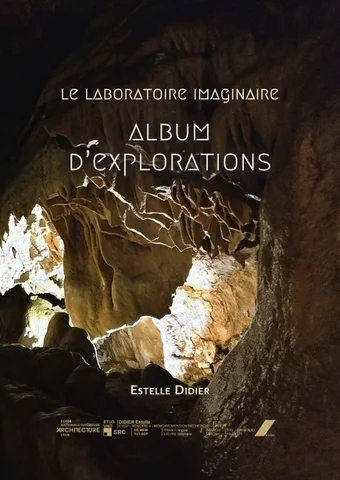

La grotte de Bossea.

p.6

Le site archéologique de Biskupin. p . 1 2 Dans le bois de Ciaé.

p.30

Retours d’expériences.

p.36

N.B. : toutes les photographies de ce document sont des clichés personnels.

5

La grotte de Bossea

u n pa rc o u r s s a n s f i n

visite de spéléotourisme du 21 juin 2020 Un grandiose difficile à retranscrire

:

On ne s’imagine pas la grandeur ni l’entortillement de cet espace souterrain. Aucune photo ou dessin ne peut ne serait-ce que vaguement traduire ce genre d’expérience. Voire une image avec une silhouette humaine est bien différent que le fait d’être cette silhouette dans l’espace et de ressentir ses contours dans toutes les directions. L’air y est pur, le sol tortueux, les parois humides. Une grande euphorie a imprégné mes poumons lorsque nous avons quitté la galerie d’entrée, semblable aux catacombes de Rome, pour déboucher sur le bas de la cavité naturelle, où s’écoulait sans fin et avec force le torrent de Bossea. C’est cette même eau qui, patiemment, a sculpté au hasard un immense sanctuaire de roche juste sous la pente de la montagne. Çà et là de monumentales concrétions calcaires détachées du plafond se sont écroulées le long du chemin alors que la galerie s’élançait vers les hauteurs, telle une montagne, mais une montagne du royaume des enfers.

6

:

Chaque espace donne sur un ailleurs encore plus profond, encore plus inaccessible. Il suffit de lever les yeux et de regarder autour de soi pour voir des entrées, des balcons et niches ou des failles qui vont toujours plus loin.

Un autre monde remplit de pareïdolies visuelles :

La paroi rocheuse pleine de concrétions calcaires aux formes diverses et variées, les stalactites effondrées et les reliefs creusés par le torrent ont sculpté tant de formes qu’il est facile d’y apercevoir des images familières. Même si ce n’est que par pareïdolie visuelle, ce lieu est un extraordinaire foyer à imaginaire. En le parcourant, on ne trouve rien d’étonnant à ce que l’Homme des cavernes y ait perçu un autre monde, sacré, et y ait trouvé le lieu d’expression de son art par excellence.

p h o t o s p e rs o n n e l l e s

7

8

9

10

11

Le parc archéologique de Biskupin v i s i t e d u 1 0 ao û t 2 02 0 , p o lo g n e .

12

Le hameau néolithique :

Les vestiges du village ont été en partie découvert ici pendant les opérations archéologiques des années 50. Il s’agit de l’unique reconstitution archéologique de Pologne d’un village néolithique. La reconstruction du hameau se compose de deux bâtiments longs de 30 à 40 m et larges de 5 à 8 m, élevés au moyen de poteaux. Juste là se trouvait, il y a 6000 ans, un village d’agriculteurs, d’éleveurs et de cueilleurs qui ont choisi un endroit favorable pour s’installer : sec, près du lac, avec de la terre fertile, et tout près d’une forêt.

Juste derrière la première maison, une source d’eau coule depuis plusieurs millénaires. Ce lieu a été utilisé et connu dans le passé comme lieu de culte.

13

Dans la seconde maison a été reconstitué un intérieur hypothétique, tel qu’il aurait pu être utilisé par les habitants dans le passé, avec des céramiques en terre, des peaux de bêtes, des couchettes et des enclos pour les animaux, ainsi qu’une imitation d’une tombe humaine dans un faible renfoncement.

14

15

16

17

18

Plus loin poussent quatre variétés archaïques de blé, et nous découvrons également le campement des pêcheurs. Là, dans l’étang, on peut voir le bateau évidé avec une hache en pierre polie.

19

L a P l ac e Fo rt e :

Le hameau de Biskupin a été constuit au milieu du IIXe siècle avant notre ère. Il a fallu 8000 m³ de bois à sa construction, principalement du chêne mais aussi de l’épicéa. Sa péninsule ovale de 2 hectares devenait une île lorsque le niveau de l’eau montait. Elle était alors connectée à la terre par une courbe de 250m composée d’un pont et d’un ponton dans son prolongement, là où l’on pouvait profiter de la faible profondeur du lac. Le village fortifié était entouré par un brise-vague large de 4 à 8 m créé à partir d’environ 4 000 troncs taillés en pointe enfoncés en biais dans le sol. Grâce à lui les bords de l’île étaient protégés contre l’érosion et la poussée de la glace en hiver. Il formait également un bouclier contre les envahisseurs. Derrière le brise-vague s’élevait une large enceinte protectrice formée de trois

20

rangées de bacs en chêne remplis entre autres de terre et de glaise. Haut de 6 m et large de 4, il s’étendait environ sur 460 m de long. En partie haute, des créneaux en bois protégeaient les défenseurs. Côté extérieur, la muraille était lisse pour qu’on ne puisse pas y grimper facilement alors que l’accès depuis l’intérieur était facilité par des échelles de meunier. Le portail de 3 m sécurisait l’entrée avec une tour de garde qui faisait vraisemblablement 10 m de haut. C’était un très bon point d’observation et un élément très reconnaissable de Biscupin. Des tas de cailloux fournissaient les meilleures munitions de cette ère. Le plan du village se structurait d’une part selon une rue circulaire longeant la muraille, et d’autre part selon des rues parallèles séparées par 13 rangées d’habitations. La place juste derrière l’entrée permettait les manoeuvres

des chariots et servait probablement de lieu de rassemblement afin de prendre les décisions les plus importantes pour le village. Aucune maison mieux placée ou mieux équipée n’a été identifiée, ce qui appuie la théorie d’une société démocratique sans domination d’un seigneur. Les citoyens se seraient alors réparti les tâches selon leurs compétences. Au début des fouilles, les restes d’outils de fer faisaient penser que l’ensemble datait de l’Âge du Fer ancien. Puis, la découverte d’objets du Bronze mit en doute cette première hypothèse, et la datation au C14 n’a pu donner aucune réponse définitive. Enfin, la dendrochronologie réussit à fournir une date absolue à partir de coupes de chêne : le complexe aurait été construit entre 747 et 709 avant notre ère. La moitié des bois utilisés ont en fait été coupés pendant l’hiver 739 et 737.

21

Seules deux rangées de maisons ont été reconstituées par l’archéologie expérimentale. À l’Âge du Fer, à peu près 100 maisons séparées par des cloisons tenaient dans cet ensemble, abritant chacune des familles constituées de 7 à 10 personnes. Le village accueillait donc alors une population d’environ 1000 personnes. Toutes les maisons étaient construites de manière identique avec des poteaux verticaux .... (11) pour une surface de 70 à 90 m², et les murs pignons étaient partagés entre voisins. Les toits étaient probablement couverts de roseaux, étant donné que ce matériau se trouvait en abondance aux alentours. Les toits du côté nord étaient plus pentus, ce qui facilitait le dégagement de la neige au printemps, là où la fonte était moins importante. Elles étaient également agencées selon un schéma semblable. Un quart de la surface de la maison était occupé par le hall d’entrée dans lequel on rentrait les animaux pendant l’hiver. On y stockait aussi les outils agricoles et le combustible. Côté gauche, en hauteur, se trouvait la couchette dans laquelle dormait toute la famille. En dessous d’elle, l’absence de plancher nous laisse penser que de petits animaux pouvaient s’y abriter. Audessus, un niveau servait au stockage foin. À droite de l’entrée on voit un foyer de pierres... où l’on cuisinait et qui permettait aussi de réchauffer la maison. L’expérimentation révela que le foyer permettait de réchauffer l’espace jusqu’à 15°C même par un hiver particulièrement froid.

Les murs étaient bouchés par de la mousse végétale, de la glaise et des peaux de bêtes, ce qui permettait de s’isoler un peu l’hiver. Toutes les entrées sont intelligemment orientées côté sud, pour une utilisation efficace de la lumière du jour et de la chaleur du soleil. Les artisanats les plus populaires au sein des maisons étaient le tissage et l’ouvrage des os.

22

23

L e v i l l ag e m é d i é va l :

Un peu plus loin se trouve la reconstitution d’un village datant du Xe et XIe siècles. C’est un hameau entouré d’une clôture, et dont les maisons, des chaumières, sont disposées en cercle autour d’une place centrale. Il comprend un four à pain ainsi que tout le nécessaire à la vie quotidienne et à l’artisanat.

24

25

26

27

28

29

Dans le bois de Ciaé wo r k s h o p d e co n s t ru c t i o n n at u r e l l e , é c h a n g e u n i v e r s i ta i r e e r a s m u s + à g ê n e s , e n i ta l i e . l e p r i n c i p e d e l’ e x p é r i e n c e :

V i v r e da n s l a f o r ê t

Nous étions une équipe d’étudiants internationaux et avons souvent dû user de gestes pour pallier notre manque de communication verbale. Après une classe préparatoire visant à passer en revue la science et les techniques de construction traditionnelles depuis la préhistoire à nos jours, nous avons participé à une expérience de volontariat dans les bois. Les secouristes de montagne qui supervisaient le refuge de Ciaé nous ont accueillis sur place moyennant notre force de travail. Nous avons dormi dans des tentes, monté des murs de pierres sèches, des piliers de table, du pavement, une cheminée de briques, et nous sommes souvent baignés dans l’eau de la rivière. Pour de tels travaux, il a fallu aller chercher loin les pierres et les choisir avec soin, en prenant celles les plus larges et plates possibles.

Lorsqu’on n’habite pas une ville, un village, ni même une maison la plupart du temps, le rapport au territoire environnant se fait tout autre. C’est une expérience qui, sur la durée, induit un autre rythme de vie et un lien plus fort à la nature qui nous entoure. Le rapport aux autres est également plus prégnant, qu’il soit bon ou mauvais, car ils sont présents et collaborent à tous les aspects de la vie quotidienne. Faire cette expérience m’a évidemment interrogée sur la manière de vivre des gens à la protohistoire.

30

:

31

32

33

34

E x p é r i m e n t e r l’ a rt « n at u r e l »

:

Au cours de cette semaine j’ai également pris le temps de m’essayer à la sculpture sans aucun outil moderne. Le fond de la rivière était jonché de plaques d’ardoise. Au moyen de pointes du même matériau j’ai expérimenté la sculpture de cette pierre, ou plutôt sa gravure, afin de constater quel temps cela pouvait prendre. L’argile est assez tendre, et une ou deux heures m’ont suffi à faire ressortir un oeil, un naseau et des dents. Aussi, lors d’une promenade à la recherche de nouvelles pierres à bâtir, je suis tombée né à né avec la mandibule de sanglier ci-contre. Comme c’est un objet rare et un artefact intrigant témoin d’une vie passée, je l’ai emporté avec moi et nettoyé.

35

Retours d’expériences. Ces quelques explorations immervies m’ont certainement permis d’un peu mieux connaître l’atmosphère des lieux que j’étudie le long de mon parcours recherche. La pure théorie ne suffit pas à comprendre et il faut souvent expérimenter les choses par soi-même afin de les apprendre. J’espère entamer de nouvelles excursions de ce genre, découvrir les grottes, et les sites archéologies. Je planifie entre autres de visiter les temples néolithiques maltais étudiés en mémoire d’initiation à la recherche, mais aussi les vestiges mégalithiques des Orcades, au nord de l’Écosse.

36

37