Dakota Jones

L’uomo del destino immortalato in una foto, la prima ultramaratona a soli 18 anni e l’incredibile carriera tra successi e passione.

Colorado Ultrarunning

Un viaggio nel cuore del Colorado, tra ferrovie, città fantasma, miniere e praterie alla scoperta di come l’ultrarunning ha cambiato il West.

Queen Jasmin Paris

100 miglia, 59 ore, 58 minuti e 21 secondi. La leggendaria Barkley Marathons ha incoronato finalmente la sua regina.

ISSN 83167269 9HRSDLG*hcgaag+[E\K\K\G\G Aprile €7.00 2024 BIMESTRALE P.I. 18 APRILE 2024

EDITO

BY DAVIDE FIORASO PHOTO JORDAN MANOUKIAN

Questo editoriale mi ha fatto riscoprire il piacere della scrittura lenta, di quel rapporto privilegiato e diretto tra mano e mente che permette di tradurre qualunque variazione di pensiero o stato d’animo. Da quanto tempo non mi capitava. Sono rannicchiato su una scomoda poltroncina dell’aeroporto di Arrecife, mentre un monitor annuncia impietosamente “Delayed” nel volo che mi riporterà a casa. Sono nel luogo dell’attesa per antonomasia, uno spazio che più di ogni altro riesce a dare consistenza al passare del tempo. In queste zone di transito ci comportiamo tutti allo stesso modo: lo sguardo che non riesce a evitare l’orologio, la ricerca instancabile di nuove distrazioni che possano alleviare il peso dei minuti, e che spesso ci vengono offerte senza nemmeno chiederle. Facciamo di tutto, in sostanza, per trasformare i luoghi dell’attesa nel loro opposto: luoghi di svago, intrattenimento, o perché no, di lavoro, negando così la loro funzione principale. Siamo del tutto incapaci di aspettare e basta. A

pensarci ho preferito anch’io fuggire l’attesa con la ricerca di un antidoto, invece che viverla. Volevo basare le mie parole su questo e, invece, carta e penna mi hanno sollecitato l’immaginario. Mi hanno stimolato a farvi conoscere una persona: Cesar Manrique, una grande mente creativa che riesce ogni volta a plasmare i miei ritorni su questa isola. Manrique ha ricentrato in maniera emblematica alcuni dei contenuti fondativi dell’architettura, tracciando una mappa che ha contribuito a definire l’identità inconfondibile di Lanzarote. Lo ha fatto in anticipo sui tempi, praticando concetti che, attualmente, sono entrati nella retorica più diffusa. Nel 1966 Juan Ramírez Cerdá, allora presidente del Cabildo, la massima istituzione politica dell’isola, lo chiamò per elaborare strategie finalizzate ad arginare le incalzanti pressioni speculative del turismo globalizzato. Fu la decisione giusta. Grazie all’avvedutezza di questa scelta, i criteri estetici ed ecologici prevalsero su quelli economici. Azioni e interventi finaliz-

zati a risaltare il valore del paesaggio e delle bellezze naturali, dando vita alla proiezione internazionale dell’isola con un adattamento consapevole all’economia del turismo.

In venticinque anni Lanzarote divenne la sua tela: un’opera totale, in cui la conservazione della natura originaria del luogo correva in parallelo con la trasformazione; interventi che nascono sempre dalla lettura del paesaggio e con il paesaggio si amalgamano. “Di ritorno da New York, sono arrivato con l’intenzione di trasformare la mia isola natia in uno dei posti più belli del pianeta”. Manrique incide nuove rotte tra le curve dei vulcani, flirta con il litorale, si inabissa nel fitto reticolo di grotte che corre sotto l’isola. Oggi molte architetture contemporanee potrebbero essere ovunque, appartengono all’etere di un mondo globalizzato. Quelle di Manrique no: le sue opere possono essere solo a Lanzarote, ritagliate nello spessore del suolo vulcanico, negli anfratti, nelle caldere, dentro

2

ALL FUN, NO EDGE.

Istinto. Contatto con la roccia. Arrampicata naturale. Con No-Edge® il tuo piede si spalma su ogni appoggio con maggiore sensibilità, grazie a una costruzione della punta a spessori ridotti e senza spigoli, per una scalata più naturale, libera, dinamica. Semplicemente più divertente. Scopri Mandala su lasportiva.com

#citizensofthemountain

Elias Iagnemma , Fountainbleau.

EDITO

BY DAVIDE FIORASO PHOTO JORDAN MANOUKIAN

il vento, davanti all’oceano: coincidono con il luogo, con la sua materia. Le sue opere insegnano che la natura è sempre una risorsa e che è necessario osservarla per capire come abitarla. Dentro l’isola dei vulcani e degli alisei, in un ambiente in cui ciò che sovrasta la nostra fragile specie si mostra con una potenza incontrollabile, la natura è anche riparo, guscio che protegge; e ciò che deriva da una catastrofe può trasformarsi in una nuova quiete e in un rinnovato patto di alleanza. Da artista totale spazia dalla pittura, alla scultura, alla grafica. Per le sue opere non bastano gli occhi. Servono le orecchie, le mani, il gusto, il naso. I suoi spazi sono

esperienze contemporaneamente cinetiche e contemplative, fisiche e mentali: esistono in rapporto a chi li abita.

Per Manrique il paesaggio è un rapporto d’amore e di consapevolezza che diventa attribuzione di valore, sguardo profondo ed esteso; perché non riguarda solo i punti notevoli, ma un insieme di singoli episodi che dialogano in una rete di relazioni. Con lui le rocce, il vento, i licheni, i cactus, acquisiscono agli occhi di tutti un valore identitario che prima non avevano. E fu lui ad affermare che l’architettura rurale fatta di volumi semplici, bianchi, bassi, di pochi e preziosi serramenti in legno

fosse la depositaria della tradizione da mantenere per confermare l’identità locale evitando l’introduzione di edifici a più piani, materiali assortiti, cromie casuali, cartelloni pubblicitari. Creò così una nuova ideologia estetica, vincolata all’industria turistica, ai quali donò una funzionalità economica e sociale inedita anticipando concetti chiave di sostenibilità quando “sostenibilità” era un termine che ancora non esisteva. Come Ernst Haeckel e Alexander von Humboldt credeva nella relazione indissolubile tra arte e natura. Manrique professava queste idee e le difendeva con la stessa convinzione con la quale respingeva il pensiero materialista che concepisce la natura come una fonte di risorse passibili di essere sfruttate.

L’orrore che mi porto a casa da questo ultimo viaggio sono file di costruzioni a ridosso del Parco Naturale di Los Ajaches, dove fino a quattro anni fa c’era solo terra deserta. In 30 anni ho visto questa isola trasformarsi lentamente, cedere sempre più spazio al capitalismo incalzante, alla crescita indiscriminata di costruzioni senza senso. Ho visto la sua identità scricchiolare e perdere pezzi. Manrique temeva lo spegnersi di questa fiamma; conseguenza, a suo parere, degli attacchi commessi contro l’integrità e che egli riteneva vere e proprie profanazioni. E, poiché la nozione del profano implica la nozione del sacro, è evidente che egli attribuiva questo valore allo spazio insulare. Non per niente, quando veniva a sapere che qualcuno osava profanare il tempio della natura, del quale si sentiva sommo sacerdote, niente e nessuno poteva contenere la sua santa ira.

Prima di andarmene sono andato nel piccolo cimitero di Haria, a visitare la sua modesta tomba. A chiedere perdono per quello che sta succedendo, perché niente e nessuno sembra in grado di mantenere a lungo la sua eredità.

4

THE SALEWA TREKKING COLLECTION IS ENGINEERED IN THE DOLOMITES, CRAFTED FROM NATURAL FIBERS, AT HOME IN NATURE. ANYTIME, ANYWHERE.

THE SALEWA TREKKING COLLECTION IS ENGINEERED IN THE DOLOMITES, CRAFTED FROM NATURAL FIBERS, AT HOME IN NATURE. ANYTIME, ANYWHERE.

THE CREW

PRODUCTION

The Pill Agency | www.thepillagency.com

EDITOR IN CHIEF

Denis Piccolo | denis@thepillagency.com

EDITORIAL COORDINATOR

Lisa Misconel | lisa@thepillagency.com

Elena Benassi | elena@thepillagency.com

EDITING & TRANSLATIONS

Silvia Galliani

ART DIRECTION

George Boutall | Evergreen Design House

Niccolò Galeotti, Francesca Pagliaro

THEPILLOUTDOOR.COM

hello@thepillagency.com

PHOTOGRAPHERS & FILMERS

Giorgia Archetti, Chiara Guglielmina, Matteo Pavana, Jacob Zocherman, Mountain legacy project, Jourdan Manoukia, Elisa Bessega, Denis Piccolo, Mattia Davare, Jerome Tanon, Photos Perly

COLLABORATORS

Filippo Caon, Chiara Beretta, Chiara Guglielmina, Davide Fioraso, Matteo Pavana, Lisa Misconel, Elena Benassi, Simone Luciani, Elisa Bessega, Luca Albrisi, Andrea Passerini, Sara Mariotta

SHOP & SUBSCRIPTIONS

www.thepilloutdoorshop.com

SHOP MAGAZINE MAP

www.thepilloutdoor.com/magazine-finder

COMPANY

EDITOR

Hand Communication, Piazza XX Settembre 17, Saluzzo CN 12037, Italy hello@thepillagency.com

COVER

Jordan Manoukian

PRINT

L'artistica Savigliano, Savigliano - Cuneo - Italy, lartisavi.it

DISTRIBUTION

25.000 copies distribuited in 1100 shops in Italy, Switzerland, Austria, Germany, France, Belgium, Spain, England & The Netherlands

ADVERTISING

hello@thepillagency.com | +39 333.7741506

FOLLOW US

www.thepilloutdoor.com

www.facebook.com/thepilloutdoor

Instagram.com/thepilloutdoor

The Pill rivista bimestrale registrata al tribunale di Milano il 29/02/2016 al numero 73

6

PHOTO JORDAN MANOUKIAN

THE WEIGHT IS OVER.

BLIZZARD-TECNICA.COM LIVE THE MOMENT

TECNICA ZERO G TOUR PRO

P.10

P.14

P.18

P.22

P.26

P.28

P.30

P.32

P.34

P.38

P.40

P.42

P.44

P.49

P.52

THE DAILY PILL

BEST MADE

KILLER COLLABS

ECO SEVEN

NIRMAL "NIMSDAI" PURJA

VANS ULTRA RANGE NEO VR3

CRAFT X VITTORIA

SCOTT KINABALU 3

LUCIA CAPOVILLA

CLIMB WORLD TOUR

GARMIN FENIX 7 PRO

LA MUNT CREW

SALEWA

DOLOMITE SAXIFRAGA

TECNICA WOMEN2WOMEN

P.56

P.60

P.64

P.71

P.77

P.80

P.88

P.94

P.100

P.108

P.116

P.124

P.132

P.142

P.160

FRESH FOAM X HIERRO 8

ROBERT HAJNAL

DAKOTA JONES

AKU VEGAN AS POSSIBLE

OMAR DI FELICE

MILLET CAMP DE BASE CHAMONIX

VICTOR DAVIET

UNASTORIA VERA

ALTERED DOLOMIA

AMORE CHE VIENI AMORE CHE VAI

BARKLEY MARATHONS

TRANSGRANCANARIA

THE SPEED PROJECT

ULTRAWEST

LAST WORD

8

ISSUE 66

PHOTO JORDAN MANOUKIAN

Cinque giorni. Quattro notti. Una prima.

"Avevo adocchiato questa linea da molto tempo, ne ero attratto! Ne ho parlato a Clovis e poi a Symon. È così che è nato il nostro trio. Non si tratta solo di un mix di abilità alpinistiche. Prima di tutto è una storia di amicizia e di passione condivisa"

GRANDES JORASSESPRIMA INVERNALE Parete NordDirettissima alla punta Walker Charles Dubouloz, Symon Welfringer, Clovis Paulin

GRANDES JORASSESPRIMA INVERNALE Parete NordDirettissima alla punta Walker Charles Dubouloz, Symon Welfringer, Clovis Paulin

©M.Dumas_M.Daviet

Charles Dubouloz

THE DAILY PILL

BY SARA MARIOTTA

LA SPORTIVA NO-EDGE: UPGRADE E NEW ENTRY

La Sportiva rinnova No-Edge, tecnologia per tutti gli appassionati di arrampicata che vogliono vivere l’esperienza verticale nel modo più fluido e naturale possibile. Una proposta che soddisfa la sensibilità dei climber più esigenti e che vogliono avere un contatto ancora più intimo con la parete, grazie a una sensibilità aumentata e una percezione precisa dei punti di appoggio anche più complessi.

LA VETTA DELLA VITA: NUOVO LIBRO DI DELLA BORDELLA

L’alpinista Ragno di Lecco Matteo Della Bordella torna in libreria con “La vetta della vita”, un libro che nasce da una delle sue più grandi imprese: l’apertura di una nuova via sul Cerro Torre. Il libro ripercorre gli ultimi anni della sua vita, dalla sua storia da alpinista alla nascita del figlio, ripercorrendo le pareti più difficili accompagnate da inserti fotografici che trasportano il lettore fin sulla vetta del Cerro Torre.

LA SPORTIVA:

SECONDA EDIZIONE DEL CLIMB WORLD TOUR

Martedì 16 aprile: 13 palestre in 5 continenti hanno preso vita attraverso workshop, incontri con gli atleti e test prodotto. Climb World Tour è concepito per mettere in connessione La Sportiva e le comunità di arrampicata di tutto il mondo, promuovendo il divertimento e la condivisione nelle palestre più celebri del globo. Il tour ha permesso ad appassionati e principianti di partecipare a sessioni di arrampicata con leggende del settore.

MARC RADUA 1° POSTO MILLET TOUR DU RUTOR EXTREME

L’atleta spagnolo Marc Radua del team Millet si è classificato al primo posto nella categoria U23 del Millet Tour Du Rutor Extreme, una delle gare di scialpinismo più spettacolari al mondo di cui Millet è partner dal 2009. La gara si è conclusa domenica 24 marzo sulle montagne valdostane e ha visto il giovane Marc Radua gareggiare insieme al francese Noé Rogier, altro atleta del team Millet.

FJÄLLRÄVEN: IL BRAND PIÙ SOSTENIBILE

Per il quinto anno consecutivo, Fjällräven è stato eletto dai consumatori svedesi come il marchio più sostenibile del Paese nella categoria “abbigliamento e moda”, nel Sustainable Brand Index 2024. Questo indice, basato sui feedback di circa 80.000 consumatori provenienti da otto Paesi, valuta la percezione della sostenibilità di quasi 1.600 marchi tramite un’analisi annuale.

10

dolomite.it/saxifraga-capsule

THE DAILY PILL

BY SARA MARIOTTA

BEYOND BEGINS TODAY:

NUOVI TESSUTI POLARTEC

Polartec presenta Polartec Power Shield, membrana realizzata con materiali in poliestere riciclato, Polartec 200 e Micro Series, pile riciclati dotati della tecnologia Polartec Shed Less. Un nuovo step nel processo di riduzione dell’impatto sul pianeta, favorendo processi circolari e sostenibili a livello ambientale, senza sacrificare caratteristiche quali impermeabilità, proprietà antivento e traspirabilità.

DEUTER: TOGTHER WE CARE

La sostenibilità è al centro della filosofia aziendale Deuter, che comprende la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti e un servizio di riparazione a vita dei prodotti. Dal 2015, ad esempio, il brand usa esclusivamente piume di alta qualità certificate RDS, standard che garantisce il benessere animale in tutta la catena di produzione. “Togheter we care”, come suggerisce lo slogan.

FERRINO: MONTAGNA PER LE DONNE PAKISTANE

Ferrino annuncia una partnership con il corso di montagna dedicato alle donne nella regione dello Swat in Pakistan, promosso dall’Asian Desk di Mountain Wilderness, dal Club Alpino Accademico Italiano (CAAI) e dall’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente (ISMEO). Anna Ferrino sottolinea l’importanza dell’iniziativa per la promozione delle comunità montane e dell’empowerment femminile.

PATAGONIA APRE NUOVO STORE AD AMSTERDAM

Patagonia apre il suo primo punto vendita nei Paesi Bassi ad Amsterdam, progettato per essere non solo uno store ma anche uno spazio dedicato ad attivisti locali e comunità sportive. Lo store, collocato nella storica location Singel 465467, offre una vasta gamma di prodotti per gli sport outdoor e ospiterà periodicamente eventi dedicati alla community di riferimento, come workshop sulle riparazioni, proiezioni e talk.

ASICS NIMBUS MIRAI

ASICS presenta Nimbus Mirai, nuova scarpa da corsa progettata per essere circolare, senza compromettere le prestazioni e la qualità del prodotto. “Mirai” in giapponese significa “Futuro”, riflettendo l’impegno per un impatto positivo sulle prossime generazioni di sportivi. Nimbus Mirai rientra in un programma di recupero pensato per incoraggiare i runner a restituire le scarpe alla fine del loro utilizzo, sostenendo un percorso di riciclo.

12

‹‹‹CUSHIONINGANDGRIP›››

1 0 W GET O GET E

1. NEW BALANCE

FUELCELL VENYM

Destinata a corridori veloci e tecnici, la New Balance FuelCell Venym arricchisce il catalogo di scarpe fuori strada del marchio di Boston. Ideali sia per la strada che per la montagna, queste scarpe offrono leggerezza, eccellente ammortizzazione e reattività, rendendole l'opzione ideale per chi cerca prestazioni elevate.

4.LA SPORTIVA

M ANDALA

U ltima nata nella famiglia No Edge, Mandala è una scarpetta dedicata allo scalatore moderno, dove ogni dettaglio è pensato per massimizzare la prestazione: precisione in fase di tallonaggio, ampia copertura ultra aderente sul puntale per facilitare gli agganci, spessori limitati per garantire elevata sensibilità.

BEST MADE

BY DAVIDE FIORASO

2.SALEWA

P UEZ 40+5L

Uno zaino dal design contemporaneo, studiato appositamente per adattarsi a un’ampia serie di attività. L’apertura roll-top mette a disposizione 5 litri di spazio aggiuntivo, mentre la zip infinity con doppio cursore consente un rapido accesso allo scomparto principale. Tutta la struttura ruota attorno al collaudato sistema di trasporto Dry Back.

5.SPACE

A CACIA TENT

Sistema 3-in-1 composto da una tenda spaziosa e moderna, robusto pavimento gonfiabile brevettato e l'innovativo tettuccio canopy in Oxford 300D con protezione solare e regolazione della temperatura. Due le versioni disponibili: standard o XL per ospitare fino a sei persone. 8 finestre laterali e 4 sopraelevate offrono una ventilazione ottimale.

3. THE NORTH FACE

SUMMIT SERIES PAPSURA

FUTURELIGHT JACKET

Guscio in Futurelight a tre strati impermeabile e traspirante, già vincitore dell’ISPO Award 2023. Così chiamato in onore della vetta a est del ghiacciaio Tosh, nella parte orientale dell'Himalaya indiano. Design minimalista, cappuccio regolabile, assenza di cuciture sulle spalle. Si ripiega nella sua tasca destra.

6.ARC’TERYX

KRAGG

Un nuovo concetto di calzatura da approach in grado di garantire comfort e libertà dopo la scalata. La tomaia è costituita da un unico strato di Spacermesh traspirante ed elastico. TPU e gomma Vibram forniscono protezione sulla punta e nelle aree soggette ad usura. Durante le soste o in fase di sicura il tallone si piega per creare l’effetto ciabatta.

14 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Step Outside Adventure Awaits

outdoor since

Contemporary

1870

8.SUUNTO

S ONIC

Cuffie sportive a conduzione ossea con tecnologia open-ear per ascoltare la musica senza smettere di sentire l'ambiente circostante. Diversamente dalle tradizionali cuffie, aderiscono all’osso mascellare lasciando libero il canale uditivo. Resistenti all’acqua e al sudore; autonomia fino a 10 ore con una ricarica da 60 minuti.

10.HYPERLIGHT

MOUNTAIN GEAR VICE VERSA

Ci sono elementi essenziali e poi c’è l’essenziale dell’essenziale. Il marsupio Vice Versa da 1.3L trasporta i tuoi oggetti più importanti nei brevi viaggi o nelle escursioni. Come il suo fratello maggiore, è realizzato con tessuti compositi Dyneema resistenti e impermeabili al 100% per un peso, appena percettibile, di 76 g.

BEST MADE

BY DAVIDE FIORASO

8.GREATER GOODS

STEM BAG 1L

Progettata per contenere i tuoi oggetti essenziali mentre sei sulla bici. Base e corpo in tessuto X-Pac ad alte prestazioni, top espandibile in nylon ripstop riciclato, strisce di velcro per diverse configurazioni il fissaggio. Tasca laterale in Dyneema per contenere facilmente telefono e portafoglio, clip in alluminio.

11.BOTA

TEA BOTTLE

La preparazione del tè, in ogni momento. Un’elegante bottiglia 4-in-1 con camera di macerazione/infusione separata e controllo preciso della temperatura; preparazione in soli 5 minuti e isolamento a doppia parete per mantenere la bevanda calda per 12 ore. Design ergonomico a prova di perdita e tazza incorporata.

9.LA MUNT

ALBERTA REMOCA PAD HYBRID

JACKET WM’S

Comoda, calda e altamente traspirante, beneficia dell'isolamento ReMOCA Pad realizzato con i ritagli delle pelli da sci alpinismo Pomoca uniti a poliestere e cotone riciclato. Il pile tecnico elasticizzato sulle maniche, sugli inserti laterali e sulla parte inferiore della schiena assicura ampia libertà di movimento.

12.MILLET

WANAKA BOA WM’S

Calzatura da fast hiking contraddistinta da un sistema BOA con fasce laterali che avvolgono il piede con estrema precisione. Un modello tecnico destinato al trekking estivo con tomaia in TPU altamente traspirante e suola Michelin della famiglia Traction con battistrada appositamente studiato per una trazione progressiva.

16 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.STUDIO TEMP X RAYON

VERT X DOLOMITE

SAXIFRAGA 3L JACKET

Esplorare nuovi codici estetici e comunicativi per vivere l’outdoor a 360°. Saxifraga è la capsule collection Dolomite nata in collaborazione con Studio Temp e Rayon Vert. Parte del progetto From Dawn ‘till Dusk questa giacca a tre strati traspirante, antivento e resistente 20.000 mm colonne d’acqua.

4.RAY ZAHAB X NORDA

001 RZ MAGMA

Costruita con la prima tomaia al mondo in Bio-Dyneema senza cuciture, e l'esclusiva intersuola Vibram, la 001 è una scarpa che non ha bisogno di presentazioni. Questa versione esclusiva è frutto della collaborazione con l'atleta Ray Zahab per sostenere i programmi della sua organizzazione benefica impossibile2possible (i2p).

KILLER COLLABS

BY DAVIDE FIORASO

2.CHARLES DUBOULOZ X MILLET

OFF_LINE MIXT 25L BACKPACK

Zaino tecnico che si adatta a molteplici attività in montagna, dalle rapide ascensioni su roccia allo sci alpinismo, dall’arrampicata al trekking. Progettato in collaborazione con Charles Dubouloz nell’ambito della vasta collezione Off_Line, interamente confezionata a partire da scarti ed eccedenze di produzione.

5.GRAMICCI X AND WANDER

PATCHWORK WIND PANT

Estetica e funzionalità si fondono nella collezione SS 2024 dei due lungimiranti brand. Ispirati ai classici Voyager di Gramicci, questi pantaloni da arrampicata sono realizzati con un divertente patchwork di ripstop e nylon ad alta densità. Tasche su fianchi e cosce, coulisse alle caviglie ed un iconico logo collaborativo.

3.PATTA X MARSHALL

EMBERTON II PORTABLE SPEAKER

Per celebrare la sua prima collaborazione con Patta, Marshall ha creato questa edizione limitata dello speaker Emberton II che trae ispirazione dalla cultura del sound system caraibico. Arancio fluo e stampa OSB si scontrano per creare qualcosa di unico. L’eredità del Suriname di Patta è intrinsecamente intrecciata nella griglia multicolore.

6.HIGHSNOBIETY X MERREL

1TRL JUNGLE MOC BREEZE TOPAZ

Highsnobiety, media brand fondato nel 2005 da David Fischer (e acquistato dal colosso tedesco Zalando nel 2022) presenta la sua prima collaborazione con Merrell 1 TRL. L’offerta prevede una nuova interpretazione dell'iconica sneaker slip-on Jungle Moc con pannelli su misura e colorazione esclusiva peyote/brezza/topazio.

18 1. 2. 3. 5. 4. 6.

ADERENZA.LEGGEREZZA.CARATTERE.

Questo è il trail running con le nuove Timp 5. Lo stesso comfort di sempre, con una struttura ancora più leggera e, grazie alla suola Vibram ® Megagrip, un’aderenza impareggiabile su superfici asciutte e bagnate.

MUOVITI NATURALMENTE

La nuova Timp 5 ti offre un puntale spazioso e zero drop per consentirti un movimento naturale.

ALTRARUNNING.EU

KILLER COLLABS

BY DAVIDE FIORASO

7.OSTRYA X ROA

KATHARINA

Il piccolo brand di abbigliamento da alpinismo con sede a Montréal firma questa edizione di Katharina, pezzo forte del marchio italiano ROA. Ibrido con una classica scarpa da avvicinamento, combina una tomaia in pelle scamosciata che trae ispirazione dal sole primaverile. Foxing in gomma con logo riflettente Ostrya.

10.CLESSTE X PLUS PHENIX

CITY WADING JACKET

Quella tra Clesste, brand fondato a Tokyo da Ryo Takashima e +Phenix, progetto urban-lifestyle dello storico marchio di abbigliamento da sci, è una rivisitazione moderna della giacca da pesca SST, capolavoro Patagonia degli anni '90. Realizzata in tessuto Windstopper by Gore-Tex Labs è caratterizzata da un taglio ridotto e ampio.

8.JEAN-MICHEL BASQUIAT X ROARK RUN AMOK

SECONDWIND ANORAK JACKET

A quasi 40 anni dalla sua morte, l’eredità artistica di Jean-Michel Basquiat continua a tenere banco. Il suo neoespressionismo si ritrova oggi in una collezione targata Run Amok by Roark di cui fa parte la giacca tecnica Secondwind 3.0, ultraleggera e comprimibile nella sua tasca. Stampe e logo riflettenti.

11.PORTER X CITIZEN

PROMASTER GMT WORLD TIME

Dopo un'uscita speciale con G-Shock, il marchio di borse e accessori Porter Yoshida svela un'altra entusiasmante partnership, quella sulla serie Promaster di Citizen. La reinterpretazione del modello GMT World Time, con movimento Eco-Drive, presenta co-branding sul quadrante, lancette personalizzate e cinturino bicolore in caucciù e tessuto.

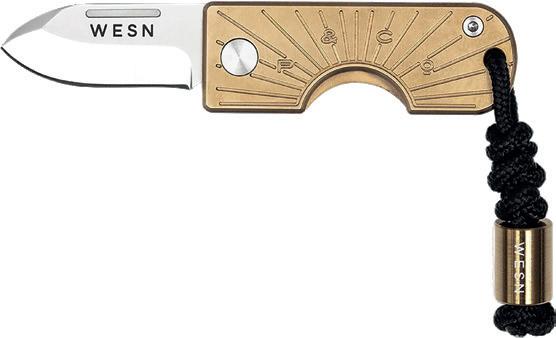

9.P&CO X WESN

SLIPJOINT MICROBLADE

Da Birmingham a Detroit, una collaborazione che si insegue dal 2022, fedele al patrimonio di entrambi i marchi. Slipjoint Microblade è un coltello a microlama in acciaio D2 semi inossidabile con manico in ottone inciso destinato a sviluppare una bellissima patina nel tempo. 5,9 cm da chiuso per un peso di soli 51 g.

12.END CLOTHING X HOKA

OVERLAND MAFATE SPEED 2

Rivisitazione di uno dei classici trail titans di Hoka, l’edizione Overland di Mafate Speed 2 è parte della collezione di debutto con END, rinomato retailer britannico specializzato nello streetwear. Una capsule in due pezzi che celebra i popolari viaggi avventura e l’amore condiviso per i grandi spazi aperti.

20 7. 8. 9. 10. 12.

11.

ECO SEVEN

BY DAVIDE FIORASO & SILVIA GALLIANI

N ATURA, SOSTENIBILITÀ E COMFORT: SALEWA INTRODUCE LA CANAPA NELLA COLLEZIONE ESTIVA

Grazie alle sue proprietà e al basso impatto ambientale, negli ultimi anni si è assistito ad una rinascita della filiera tessile della canapa ed è in questo contesto che Salewa ha deciso di farsi strada, utilizzandola come materiale principale in alcune delle sue collezioni. “Il grande potenziale sostenibile della canapa industriale risiede nella pianta stessa, nella coltivazione e nella sua capacità di carbon storage. La canapa non richiede irrigazione e pesticidi, protegge la biodiversità e rigenera il terreno” - Christine Ladstaetter, Innovation & Special Projects Manager,Salewa

MICROPLASTICHE SUI GHIACCIAI ITALIANI: ORTOVOX ANNUNCIA IL SUO SOSTEGNO ALLA RICERCA

Ortovox ha annunciato il suo sostegno, tramite la fornitura di materiale e abbigliamento tecnico, allo studio condotto dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università di Milano, in collaborazione con Greenpeace Italia, riguardante la presenza di microplastiche sui ghiacciai alpini. I risultati hanno finora mostrato che la contaminazione interessa l’80% dei campioni prelevati sul Ghiacciaio dei Forni e il 60% di quelli raccolti sul Ghiacciaio del Miage. Tra le microplastiche individuate, le fibre rappresentano oltre il 70% dell’impronta di contaminazione.

PATAGONIA PRESENTA A SALMON NATION, U N DOCUMENTARIO SULL’IMPATTO DEGLI

A LLEVAMENTI IN MARE APERTO

Patagonia ha lanciato Laxaþjóð – A Salmon Nation, il suo nuovo film sulla lotta per proteggere le acque incontaminate e i salmoni selvatici islandesi dagli allevamenti industriali in reti aperte. Sotto la superficie dei fiordi islandesi, i metodi di allevamento industriali dei salmoni minacciano uno degli ultimi luoghi selvaggi d’Europa. Il documentario di 27 minuti racconta la storia di una nazione unita dalle sue terre e dalle sue acque. Ma non solo: anche del potere di una community di proteggere i propri spazi selvaggi e gli animali che l’hanno aiutata a forgiare la propria identità.

22

MOUNTAIN ME-TIME

Abbigliamento da montagna premium creato da donne per donne

LaMunt.com

ECO SEVEN

BY DAVIDE FIORASO

P OLARTEC PRESENTA NUOVI TESSUTI AD ALTE PRESTAZIONI CON VANTAGGI SOSTENIBILI

Con l’intento di intensificare il proprio impegno verso il pianeta, Polartec ha presentato Power Shield RPM, un tessuto in poliestere riciclato al 100% che rivoluziona la protezione dagli agenti atmosferici garantendo al contempo elevata libertà di movimento. Tra le novità anche la tecnologia Polartec Shed Less, un processo innovativo che, ottimizzando la costruzione del filato e la lavorazione a maglia, riduce la perdita di frammenti di fibre durante il lavaggio domestico fino all'85%. Meno spargimenti di microfibre che finiscono nei corsi d’acqua e più anni di utilizzo di morbidi tessuti in pile.

B LOOM SUSTAINABLE MATERIALS:

T HE CLEAN WATER CHALLENGE

Spostare i marchi e i loro prodotti verso un’economia riparativa e circolare. È questo l’obiettivo di Bloom, che ha lanciato una sfida ai brand partner (Adidas, Rip Curl, Merrell, Redwing, Icebug, Chaco, Igloo per citarne alcuni) per implementare cambiamenti sostanziali nel modo in cui creano i loro prodotti. Bloom sfrutta gli attributi positivi delle alghe, una risorsa rinnovabile che cresce naturalmente.. L’innovativo processo prevede la loro spremitura in una pasta che, una volta essiccata, viene ridotta in miscele di polvere verde da convertire in schiume e gomme.

L A RIVOLUZIONARIA APP LODESTAR SEMPLIFICA

LA PIANIFICAZIONE DI VIAGGI SOSTENIBILI

Lodestar ha celebrato la Giornata internazionale della donna svelando la sua innovativa app, una piattaforma tuttofare per programmare le proprie avventure all'aria aperta. Progettata per consentire agli utenti di avere un impatto positivo sui luoghi e sulle comunità, stabilisce un nuovo standard di responsabilità offrendo una gamma completa di funzionalità che coprono tutti gli aspetti della pianificazione del viaggio sostenibile: piani, percorsi, mappe, prenotazioni di campeggi, calcolo dell'impronta di carbonio e contatti con la crescente rete di organizzazioni no-profit locali.

OUTDOOR ALLIANCE CELEBRA 10 ANNI DI SUCCESSI CON UN VIDEO CHE RIPERCORRE LE SUE TAPPE

Costituita per rappresentare gli interessi politici di 10 distinti gruppi membri, che rappresentano altrettante attività ricreative all'aperto, negli ultimi 10 anni Outdoor Alliance ha aiutato la comunità outdoor a diventare una forza in grado di proteggere oltre 40 milioni di acri di terra, assicurando 5,1 miliardi di $ di finanziamenti a favore di territori e acque pubbliche. “L’impatto della Outdoor Alliance nel mondo delle politiche e della difesa degli spazi aperti non può essere sopravvalutato”, ha affermato Ryan Gellert, CEO di Patagonia. “L’esperienza del loro team ha modellato la legislazione per proteggere le terre e le acque pubbliche e garantire un accesso equo agli spazi esterni”.

24

BY ANDREA PASSERINI

BY ANDREA PASSERINI

Nirmal “Nimsdai” Purja Solidarietà

e ispirazione

oltre i record

Nirmal “Nimsdai” Purja, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Le sue straordinarie imprese e record parlano per lui e lo accompagnano in ogni suo passo. Quando SCARPA, ha annunciato che sarebbe stato lui l’ospite speciale della rassegna “ Courmayeur Feeling Mountain”, l’evento è andato subito sold out, neanche il tempo di allacciarsi gli scarponi. Abbiamo a disposizione solo pochi minuti insieme a lui per scoprire cosa c’è dietro l’uomo dei record.

Ciao Nims! Penso che quello che stai facendo per il tuo paese sia qualcosa di semplicemente fantastico, Ma prima di tutto, qual’ è la tua ispirazione nella vita e nello sport? Partiamo con una facile. La mia ispirazione è ispirare gli altri. Credo che ci saranno e ci siano persone molto talentuose, tra le generazioni più giovani. A volte quello di cui hanno bisogno è solo di qualcuno che li supporti, per permetter loro di ottenere anche molto di più di quello che ho ottenuto io. Con la fondazione Nimsdai, in questo momento stiamo costruendo la Porter House e solo l'anno scorso abbiamo sponsorizzato più di una dozzina di atleti. Allo stesso modo, quando c'è stata l'alluvione in Pakistan, siamo stati i primi a rispondere. Abbiamo sostenuto più di 10.000 famiglie. Questo è ciò che mi dà la motivazione per andare avanti.

Nella tua vita c'è stato un evento particolare che ti ha cambiato e ti ha spinto a fare ciò che stai perseguendo? Non credo di aver vissuto eventi straordinari o simili. La mia storia è unica, nasce da un contesto estremamente umile: a volte non avevo nemmeno il minimo indispensabile per sfamarmi. La mia è la vicenda di un ragazzo che ha osato sognare in grande. Il primo passo fu unirmi ai Gurkha, così da poter sostentare mia madre e i miei genitori. Da quel momento, ho realizzato che c'erano orizzonti più ampi e questa consapevolezza mi ha spinto a tentare l'ingresso nelle forze speciali, diventando il primo nepalese a riuscirci. Successivamente, ho trovato uno scopo nella vita: con il "Project Possible", mi sono prefisso di elevare il prestigio della comunità nepalese, dimostrando al mondo che non esistono limiti al raggiungimento dei propri obiettivi.

Pensi che il turismo di massa in montagna possa coesistere con la sostenibilità ambientale? Voglio fare una considerazione: si tende a criticare gli alpinisti, e certo, è innegabile che possiamo sempre migliorare in ogni aspetto delle nostre azioni. Ma pensiamoci: quante persone visitano New York ogni anno? Parliamo di milioni di individui. E allora, perché dovremmo scandalizzarci per 50.000 persone che scelgono il Nepal come meta in un anno? In confronto al flusso turistico globale, il settore dell'alpinismo in Nepal appare minimo eppure, è proprio la nostra comunità, quella montana, che spesso si trova in difficoltà.C'è chi critica senza considerare l'altra faccia della medaglia. Ora, però, stiamo facendo passi avanti per migliorare la gestione dei rifiuti grazie al “Big Mountain Cleanup”, progetto a cui tengo moltissimo e stiamo cercando di realizzare in più luoghi possibile.

26

PILL INTERVIEW

THE

BY ELENA BENASSI

BY ELENA BENASSI

Vans Ultrarange Neo VR3

Innovazione e versatilità

Immaginate l'ebbrezza di cavalcare un'onda al tramonto, il sole che tinge d'oro l'orizzonte mentre le onde si infrangono con forza lungo la costa. Pensate alla sensazione di libertà nell'eseguire un trick con lo skateboard, sfidando la gravità e danzando con il vento negli spot cittadini. In questi momenti, dove l'adrenalina incontra la pura gioia, nasce un'ispirazione senza tempo. Da questa fusione di emozioni, stimolata dal prezioso feedback degli atleti del team Vans Surf, nasce la nuova collezione Vans Ultrarange Neo VR3. Queste calzature rappresentano ben più di un semplice accessorio; sono il culmine di un viaggio creativo che fonde le radici autentiche di Vans con le più audaci innovazioni tecnologiche.

La Vans Ultrarange Neo VR3 apre un nuovo capitolo con l'introduzione di due nuove varianti cromatiche: "Light Green/Black" e "Yellow/Multi". Queste nuove tonalità non solo arricchiscono l'estetica del modello ma mantengono e amplificano tutte le caratteristiche più apprezzate della versione precedente.

Uno degli aspetti più innovativi delle Ultrarange Neo VR3 è la sua rinnovata forma che garantisce una calzata migliorata e un profilo ottimizzato, preservando allo stesso tempo l'iconica estetica "Off The Wall" di Vans. Inoltre, la calzatura è stata dotata di una culla dell'arco plantare aggiornata, per offrire un sostegno senza pre -

cedenti ai piedi degli avventurieri di ogni giorno.

Ma le novità non si fermano alla forma e al colore. Vans ha lavorato sodo per integrare nella Ultrarange Neo VR3 elementi sostenibili senza compromettere le prestazioni. La scarpa fa parte della linea Vans Checkerboard Globe, che segue standard rigorosi per quanto riguarda l'uso di materiali sostenibili. Le tomaie sono fabbricate interamente in PET riciclato, mentre le intersuole sono realizzate con almeno il 50% di schiuma EVA derivata da fonti biobased. Le suole, che reinterpretano la tradizionale trazione waffle di Vans, sono composte per almeno il 60% da gomma naturale rigenerata.

Accanto alle innovative calzature, Vans introduce una linea di abbigliamento versatile e all'avanguardia, perfettamente abbinabile alle nuove Ultrarange Neo VR3. La collezione comprende pezzi come il gilet reversibile Rosewood, un set composto da mock neck e shorts a doppia maglia, un pantaloncino da arrampicata, un berretto da campeggio, una t-shirt a manica corta e una canotta in cotone.

Questo modello è destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca una calzatura capace di affrontare ogni avventura mantenendo un occhio di riguardo per l’ambiente e ancora una volta, Vans insegna, che è possibile coniugare performance e stile in un unico prodotto di alta qualità.

28 THE PILL PRODUCTS

THE PILL PRODUCTS

BY ELENA BENASSI

29

BY LISA MISCONEL

Craft Xplor x Vittoria

Quando si parla di gravel, ci si riferisce generalmente al mondo bike.

Una formula che unisce strada e sterrato per variegare il campo di gioco di quei ciclisti che puntano a velocità e dinamicità ma cercano di allontanarsi dalla strada. Questa transizione la ritroviamo anche nel mondo running, basti pensare all’enorme crescita del trail. Se però nella bici i concetti di strada, gravel e MTB sono abbastanza definiti, nel running la distinzione è ancora ferma a strada e trail. Posizionato come ponte fra ciò che è la corsa su strada ed il trail running su terreni tecnici, il gravel è tutto ciò che comprende asfalto, strade bianche, strade sterrate e forestali che non presentano difficoltà tecniche ma permettono di lavorare sulla velocità in piano, salita e discesa che devono avere una pendenza moderata.

Craft x Vittoria

Parliamo di gravel, corsa, bike... e di una partnership innovativa. Uno dei sodalizi sportivi più frequenti ed efficienti è quello di bici-corsa. Se ci pensiamo, il recupero di un ciclista si traduce quasi sempre con una corsa lenta laddove il recupero di un corridore è spesso sulle due ruote. Questo connubio vincente è stato riproposto da Craft e Vittoria nella loro ultima novità chiamata Xplor. “Più che una collaborazione, la nostra è una comunione di intenti” tiene ad evidenziare Bruno Tecci, global marketing director di Vittoria, brand leader mondiale nei copertoni tecnici e accessori per biciclette; i due brand puntano infatti alla nascita di un nuovo modo di interpretare la corsa.

Un battistrada rivoluzionario

Highlight principale della scarpa è dunque il battistrada: una tassellatura a freccia ripresa dal copertone da gravel di Vittoria Terreno Mix si accosta all’incisione a squame ripresa dal Terreno Dry. Terreno Mix è pensato per dare il massimo su tutto ciò che è off-road garantendo massima presa e sicurezza, mentre Terreno Dry garantisce massime prestazioni su asfalto e bagnato.

Gravel Relay Race @Vittoria Park

Dalla Parigi-Roubaix alle Fiandre, dal terriccio ai sassi, all’erba bagnata fino alle radici: se c’è un posto dove poter testare delle suole, quello è il Vittoria Park di Brembate. Con circa 50 000 mq di superficie, è un paradiso per gli ap-

passionati ma anche campo di ricerca per lo sviluppo dei prodotti Vittoria. Quale luogo migliore di questo per testare le nuove Xplor con una gara a staffetta su un circuito di 1km tracciato per l’occasione? Saliscendi, curve e terreni misti per il test di Craft Xplor al culmine di una serata inaugurata da un talk con interventi di Bruno Tecci, global marketing director di Vittoria e Alex Baldaccini, atleta Craft. Dopo una giornata di pioggia il Vittoria Park ha dato il meglio di sé nella sua prima serata dedicata al running, dove staffettisti agguerriti e nerd di prodotto hanno potuto testare il nuovo battistrada al meglio. La reattività su asfalto ha permesso di spingere nei tratti pianeggianti, mentre le parti in Terreno Dry hanno dato il giusto supporto in discese e curve sconnesse.

30

THE PILL EVENTS

31 BY

PILL EVENTS

LISA MISCONEL THE

BY LISA MISCONEL

Scott Kinabalu 3 come non l’abbiamo mai vista

Quando una cifra accompagna il nome di una scarpa significa che la stessa è in circolazione da un bel po’, anno dopo anno, sempre migliore. È il caso di Kinabalu 3... presentata al pubblico a febbraio 2024 in un setup completamente riprogettato. Siamo davanti ad una scarpa best-seller, apprezzata per la sua grande versatilità che le permette di performare su diversi tipi di terreno ed assecondare i bisogni di diversi tipi di runner. Introdotta all’interno della collezione trail running di Scott dal 2016, il nome Kinabalu comprende una collezione di diversi modelli di scarpe che vanno dall’allenamento alle gare.

Novità ed upgrade

Kinabalu 3 è il risultato di un grande lavoro di miglioramento che rivede completamente la versione precedente per migliorarne comfort, protezione ed efficienza. Possiamo identificare le novità di questa terza edizione in due punti specifici che si trovano nella parte inferiore di Kinabalu 3. Si nota fin da un primo sguardo il rocker accentuato: grazie alla tecnologia Evolved Rocker2 (ER2), viene favorita una posizione della corsa più dinamica, capace di ridurre gli impatti sul tallone ed ottimizzare l’efficienza. Questa tecnologia è il risultato di 10 anni di ricerca e sviluppo del marchio basati su principi biomeccanici. L’altra novità sta nell’intersuola, dove la normale schiuma EVA è stata sostituita da Kinetic Foam, una

schiuma leggera e molto reattiva a doppia densità in grado di restituire il 14% di energia in più rispetto alla precedente. Questi due miglioramenti sono volti ad una corsa più veloce e per periodi prolungati con il minimo dispendio di energia.

Kinabalu 3 in numeri

Come sempre, nel mondo running e trail running ci vuole anche qualche numero per identificare una calza-

tura. Innanzitutto il peso: si parla di 300g che si traducono in una scarpa la cui caratteristica principale non è la leggerezza ma che giustifica ogni grammo con feature più importanti quando si parla di sentieri. Il drop è di 7mm, mentre lo stack è di 29,5mm sul tallone e 22,5mm sull’avampiede. La suola Versatile Traction di Scott permette di performare su ogni tipo di terreno.

32

PILL PRODUCTS

THE

BY LISA MISCONEL

33

PILL PRODUCTS

THE

THE PILL HEROES

BY ELENA BENASSI

Leggera: la Storia di Lucia Capovilla

Nel mondo dello sport, dove la fisicità sembra regnare sovrana, emergono storie che riscrivono le regole, ispirano e trasformano. La storia di Lucia Capovilla è una di queste, una narrazione che non solo eleva lo spirito umano ma ridefinisce il concetto di possibilità. Il suo racconto, splendidamente catturato nel film “Leggera" prodotto da Mammut è una testimonianza di resilienza, determinazione e pura passione per l’arrampicata.

Nata senza il braccio sinistro, Lucia non ha mai permesso che questa sua caratteristica la definisse o limitasse. La sua storia inizia nella tranquillità di una casa dove l'amore per le sfide si respirava quotidianamente. Sua nonna, una figura chiave nella sua vita, ha trasformato la curiosità e l'ingegnosità in una missione, creando soluzioni personalizzate per permettere a Lucia di arrampicare senza compromettere la sua sicurezza o il suo comfort Questa ricerca congiunta di adattamento e superamento degli ostacoli è diventata il fulcro della sua avventura nell’arrampicata.

Il paraclimbing, la disciplina che Lucia ha scelto di conquistare, era un tempo relegato ai margini dello sport mondiale. Tuttavia, attraverso gli

sforzi e i trionfi di atleti come Lucia, il paraclimbing ha guadagnato il suo meritato riconoscimento. Il suo secondo posto ai Campionati mondiali di arrampicata IFSC a Berna non è solo un tributo alle sue abilità atletiche, ma anche un simbolo dell'evoluzione dello sport stesso.

"Aveva 20 anni quando ha iniziato ad arrampicare. Da allora è stata la sua libertà”.

Le parole della nonna risuonano come un eco di questa libertà conquistata, un promemoria del potere dell'inizio, indipendentemente dall'età o dalle circostanze. La sua arrampicata, più che un'espressione di resistenza fisica, è diventata una danza di strategia mentale e determinazione, portando alla luce il vero significato del motto "The mind is the limit".

Oggi, Lucia non solo scala le vette fisiche ma anche quelle metaforiche, fungendo da faro di ispirazione per molti. La sua carriera come infermiera e oratrice motivazionale le permette di condividere la sua storia, incoraggiando gli altri a superare i propri limiti e a riscoprire il potere della volontà umana.

"Leggera" non è solo un film sulla vita di una paraclimber di successo; è un inno alla forza interiore, un'esplorazione della resilienza umana e un promemoria che, nelle sfide della vita, la determinazione è tanto importante quanto la prestazione fisica. La storia di Lucia Capovilla dimostra che, con la giusta dose di coraggio e perseveranza, le vette più alte possono essere raggiunte, un passo alla volta.

34

THE PILL HEROES

BY ELENA BENASSI

35

THE PILL HEROES

BY ELENA BENASSI

36

THE PILL HEROES

BY ELENA BENASSI

37

BY ELENA BENASSI

Climb World Tour La Sportiva Ascendere Insieme

Da sempre La Sportiva ha intrecciato strettamente il proprio destino con quello della comunità di arrampicatori, costruendo non solo attrezzature ma anche relazioni, legami e una rete globale di appassionati. Il Climb World Tour rappresenta l'apice di questo impegno, un evento che si estende oltre i confini geografici per toccare le vite degli arrampicatori su quattro continenti.

Abbiamo incontrato Fabio Parisi, Sports Marketing & Events Team leader, per farci raccontare la genesi di questo ambizioso progetto a pochi giorni dal kick off della sua seconda edizione.

Raccontaci l’idea al principio di questa iniziativa Il Climb World Tour rappresenta sicuramente uno dei progetti fondamentali all'interno delle nostre attività nelle palestre di arrampicata, con l'obiettivo principale di integrarsi nelle comunità locali e di consolidare il rapporto con chi ci segue. Questa iniziativa ha origine circa 15 anni fa, dove siamo stati pionieri nel testare le scarpette direttamente nelle palestre. Tutto è nato per volontà di Pietro Dal Pra, che con il suo furgone ha viaggiato in giro per l’Europa presentando le scarpette. All’inizio erano solo 5-6 palestre, oggi il progetto si è notevolmente espanso, prevedendo di raggiungere 150-200 palestre entro fine anno.

Da evento locale a globale… Partirà contemporaneamente in 13 città diverse, da Tokyo, a Boulder, da Pechino a Vienna. Il kick off è fissato per il 16 apri-

le dai 4 continenti, per poi continuare con tour nazionali fino a fine novembre. Quindi, fondamentalmente, questo evento è un evento di rete. Cerchiamo di entrare in contatto e di mettere sulla stessa piattaforma cose che accadono in luoghi non così vicini tra loro. Il successo dell'evento dipende dall'impegno di ciascun distributore locale nella sua organizzazione. Il nostro ruolo principale è coordinare gli sforzi, assicurando uniformità nel progetto, nella visione e nella qualità della presentazione degli eventi.

Quale sarà il tema principale di quest’anno? Il tema centrale sarà la tecnologia No Edge, che riflette l'identità e l'innovazione della nostra azienda e fa parte del nostro DNA da circa un decennio. No Edge rappresenta una scommessa sul futuro dell'arrampicata, distinguendosi per l'approccio innovativo rispetto alle tradizionali scarpette da arrampicata con punta. Quest'anno, abbiamo previsto il rinnovamento di tutti e quattro i modelli No Edge, aggiornandone tre e introducendone uno nuovo. L'obiettivo è arricchire la nostra

offerta con una capsule collection No Edge che soddisfi un ampio spettro di esigenze, dal modello Mantra, meno strutturato, al Genius, decisamente più definito e adatto per l'uso esterno.

Non solo test ma anche laboratori e incontri con gli atleti I nostri prodotti, notevolmente tecnici e performanti, sono progettati per durare. In tal modo, anche un articolo risuolato può offrire prestazioni paragonabili, se non superiori, a un prodotto nuovo, mantenendo la personalizzazione della calzata. Ecco perché abbiamo introdotto il concetto di rigenerazione nel mondo dell'arrampicata, promuovendolo nei nostri eventi e presso le comunità locali. La presenza degli atleti non è solo simbolica ma rappresenta un ponte tra il passato, il presente e il futuro dello sport. L'arrampicata libera, con le sue innovazioni e la sua evoluzione, deve molto alla comunità degli atleti, i quali hanno contribuito a definirne l'identità e la crescita. Durante il Tour, gli atleti condividono le loro esperienze e il loro percorso con il pubblico, arricchendo l'evento con la loro prospettiva unica.

38

THE PILL EVENT

THE PILL EVENT

BY ELENA BENASSI

39

BY ELENA BENASSI

Garmin fēnix

7 Pro Oltre i sentieri battuti

Garmin fa un ulteriore passo incontro agli atleti e a noi appassionati delle sfide impossibili. La serie fēnix 7 Pro è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze di trail e ultra runner, offrendo strumenti di allenamento specifici, una navigazione migliorata e un monitoraggio dettagliato della condizione fisica, garantendo un supporto costante e un'analisi precisa dei parametri fisici in ogni momento.

Guardiamo nuovo fenix 7 nei dettagli. fenix 7 Pro mette sul piatto una durata della batteria ancora più ampia: la tecnologia di ricarica solare è estesa ora a tutti i modelli della gamma, sia nelle versioni Power Sapphire con vetro zaffiro che nelle versioni Power Glass. Grazie a questa imponente dotazione tecnologica, l’autonomia è estesa fino a 37 giorni in modalità smartwatch e fino a 139 ore con GPS attivato in Expedition Mode: una durata incredibile che dilata ulteriormente il tempo tra una ricarica e l’altra. (la durata della batteria varia

a seconda del modello e delle prestazioni)

Il display MIP di nuova generazione migliora notevolmente la leggibilità in diverse condizioni di illuminazione, grazie a pixel riprogettati, maggiore contrasto e saturazione del nero, retroilluminazione ottimizzata e un pannello solare più efficiente. Queste migliorie assicurano una visibilità superiore senza compromettere la qualità di visualizzazione anche sotto intensa luce solare.

La torcia Led, ora standard su tutti i modelli, offre diverse modalità di intermittenza, un Led rosso per la sicurezza e una modalità stroboscopica, migliorando la visibilità e la sicurezza durante le attività notturne.

Il sensore Cardio Gen5 porta il monitoraggio delle prestazioni a un nuovo livello, grazie a sensori ottici avanzati, algoritmi sport-specifici e una migliore disposizione dei sensori, che rendono il monitoraggio dell'attività fisica più accurato e affidabile.

40

THE PILL PRODUCTS

BY ELENA BENASSI

Particolarmente degne di nota sono le funzioni dedicate alla corsa in montagna, tra cui l'Endurance Score, che valuta la resistenza su lunghe distanze e ad alta intensità, e l'Hill Score, che misura la capacità di corsa in salita, offrendo una valutazione basata sulla potenza generata e sui progressi nel tempo.

La corsa in salita è un'attività che richiede più energia e potenza rispetto alla corsa su terreno pianeggiante, poiché comporta la spinta del proprio peso corporeo in avanti e verso l'alto contro la forza di gravità. Questo tipo di cor-

sa utilizza una percentuale maggiore di muscolatura e presenta differenze biomeccaniche significative, come velocità del passo più elevate e una maggiore potenza necessaria a livello delle articolazioni. L'Hill Score sottolinea l'importanza di allenarsi in salita per migliorare le capacità complessive di corsa, evidenziando come un allenamento specifico possa trasformare le salite in un vantaggio competitivo.

L'Endurance Score, infine, fornisce una valutazione dinamica della capacità di sostenere prestazioni elevate per pe-

riodi prolungati, riflettendo l'influenza di vari adattamenti fisiologici all’allenamento. Il solo tracciamento del VO2 max non è sufficiente infatti a stabilire le reali condizioni fisiche dell’atleta: uno stesso valore può portare a prestazioni diverse tra gli atleti a causa di vari adattamenti fisiologici (metabolici, neurali e muscolari) indotti dall’allenamento. Il tracciamento del VO2 max, in combinazione con il monitoraggio delle attività, offre un quadro completo della resistenza fisica e motiva a migliorare continuamente, rendendo visibili i frutti del duro lavoro.

41

THE PILL PRODUCTS

THE PILL WOMEN

BY ELENA BENASSI

LaMunt: una storia di donne, montagna e Me-Time

In un mondo che spesso si muove a ritmi frenetici, esiste un luogo dove le voci femminili risuonano con forza e chiarezza, intrecciando storie di passione, innovazione e autenticità. Questo luogo non ha coordinate geografiche, ma si trova ovunque ci sia il desiderio di esplorare, di superare limiti e di abbracciare la maestosità della montagna con spirito e cuore aperti. È qui che nasce e prende forma LaMunt, non solo come un brand, ma come un manifesto vivente del "By women for women”.

La magia di La Munt non si esaurisce nei sentieri percorsi o nelle vette conquistate, ma si rinnova e si intensifica nei LaMunt Crew Events, dove il tempo si trasforma in #MountainMe-Time, un tempo di qualità per condividere, sperimentare e crescere insieme. Ogni membro della Crew, community eterogenea tutta al femminile, può con la sua storia essere fonte di ispirazione e per questo motivo abbiamo deciso di raccontavi le storie di Tiziana, Lisa e Dagmar.

Quando la montagna è la prima cosa che vedi aprendo la porta, fin da quando ne hai memoria, è inevitabile instaurarvi un rapporto unico e speciale. Tiziana, nata e cresciuta in Val Camonica, ha sperimentato proprio questo. La sua natura dinamica rispecchia quello che studia: i ghiacciai. La loro trasformazione continua la affascina a tal punto che ha scelto di coniugare la passione per la montagna con il suo lavoro di ricerca, studiando l’effetto del cambiamento climatico sui ghiacciai e

cercando di comprendere come salvaguardare il luogo in cui si sente più a casa. «Vivere la natura è un'occasione per conoscermi meglio, senza filtri, per connettermi con me stessa e con le mie radici» spiega con passione. «Quando sono in montagna, riesco davvero a dare valore al percorso, più che alla meta. E questo è un grande insegnamento che cerco di mettere in pratica nella vita di tutti i giorni, riuscendo ad apprezzare di più l’impegno che metto in quello che faccio».

Lisa e Dagmar entrambe sudtirolesi, sono circondate da sempre dalle montagne e con questo ambiente hanno sviluppato una relazione unica. Lisa è la terza figlia di una famiglia molto sportiva e fin da piccola è stata abituata ai mountain sports: per lei pensare una vita senza attività in montagna non è possibile. “Il Mountain Me-Time per me significa prendermi una pausa dalla vita di tutti i giorni, per me stessa o condividendo questi momenti con gli

altri, godersi il silenzio, il panorama e più in generale il qui ed ora, ritrovando serenità e completezza.” Dagmar, ha invece scoperto una passione per il mondo degli sport outdoor spostandosi dai luoghi in cui è cresciuta, spinta dall’entusiasmo contagioso di amici e colleghi. È proprio durante il soggiorno ad Innsbruck - durante il suo primo lavoro - che nasce la sua passione per lo sci alpinismo e le escursioni in montagna. “Vivere la montagna è sinonimo di tempo di qualità, stacchi dalla quotidianità e torni ad apprezzare il silenzio ma anche a superare i tuoi limiti. Che sia durante la fatica della salita sugli sci, nella quiete dell’arrivo in cima, o ancora nel brivido di libertà della discesa; che sia in solitudine ed intimità, nella gioia scoppiettante di un gruppo di amici, oppure nella complicità di un’uscita in coppia, l’essenza della montagna è una, e trovare il contatto con essa è un viaggio da assaporare e godersi, ognuno al proprio ritmo.”

42

THE PILL WOMEN

BY ELENA BENASSI

43

BY ELENA BENASSI

Salewa We_ar* Nature Vivere la natura ovunque

Nel mondo dell'outdoor, l'evoluzione continua a ritmo serrato. Oggi, più che mai, assistiamo a una trasformazione nelle esigenze e negli stili di vita di coloro che amano avventurarsi tra le cime e i sentieri. È in questo contesto in continua mutazione che Salewa presenta la sua ultima creazione: la linea Salewa Puez SS24. Si distingue per essere un'interpretazione fresca e innovativa dell'abbigliamento outdoor, perfettamente adattata alle esigenze di una generazione più giovane, desiderosa di coniugare l'avventura in montagna con uno stile di vita moderno e cosmopolita. Questa generazione non è solo attratta dalla montagna per la sua bellezza selvaggia, ma la vive come un ambiente dinamico e multifunzionale, dove l'avventura si fonde con lo stile di vita quotidiano. È qui che questa collezione trova la sua ragione d'essere, offrendo un guardaroba versatile che si adatta a ogni situazione, dalla città alle cime più alte. In questa intervista, ripercorriamo il processo creativo e di realizzazione di questa nuova collezione insieme a Leonardo Fumagalli, Designer Coordinator Salewa.

Raccontaci il processo creativo per la realizzazione di questi nuovi prodotti Il primo passo è stato proprio quello di guardare al consumatore e studiare le esigenze dei giovani

di oggi che, insieme naturalmente ai nostri consumatori tradizionali, sono proprio il target di questa campagna. Con il cambiamento generazionale in atto, abbiamo notato un approccio diverso nei confronti dello sport, con una maggiore enfasi sull’esperienza legata appunto al vivere la compagnia, vivere la natura, vivere la montagna e meno sull'aspetto puramente sportivo. Questo cambiamento potrebbe essere stato influenzato anche dalla pandemia, con molti giovani che hanno riscoperto la natura dopo essere stati chiusi per tanto tempo e soprattutto si sono avvicinati a questo mondo senza

seguire le regole, chiamiamole, più classiche legate alla prestazione sportiva e al raggiungimento di obiettivi prefissati. Adesso, secondo me, questi aspetti per molti giovani sono passati un po' in secondo piano focalizzandosi maggiormente sul voler vivere un’esperienza; quindi, voler magari andare semplicemente con degli amici o comunque con delle persone con cui hanno un rapporto. Vogliono uscire un po' da quella che è la quotidianità, quotidianità lavorativa o quotidianità semplicemente della città, degli studi, vogliono vivere questo outdoor in un modo un po' diverso.

44 THE PILL INTERVIEW

45 ITW TO LEONARDO FUMAGALLI THE PILL INTERVIEW

BY ELENA BENASSI

Come questa analisi si è concretizzata nella realizzazione dei nuovi prodotti? Il nostro prodotto si posiziona come elemento lifestyle, rispondendo alla domanda di stile e vestibilità urbana. L'influenza del "Gorpcore", movimento che fonde semplicità e dettagli tecnici come piumini fluo, ha orientato questa percezione. La funzionalità, spesso secondaria nel lifestyle ma cruciale nello sportivo, si integra ora con l'ispirazione dall'outdoor. La nostra collezione segue questa linea, proponendo capi urbani, confortevoli e dai colori naturali, in linea con le aspettative di un pubblico giovane che desidera versatilità. L'ispirazione viene anche dall'Oriente, specialmente da Giappone e Corea, dove lo stile è essenziale anche nell'outdoor. Questa fusione tra Gorpcore, elementi

orientali e l'approccio al design funzionale caratterizza la nostra offerta, rendendola ideale per uno stile di vita dinamico, pur mantenendo le qualità tecniche dell'abbigliamento outdoor.

Come pensate che questa nuova direzione verrà percepita dai puristi dell’outdoor? Ci sarà sicuramente una certa dose di scetticismo da parte dei puristi dell'outdoor, ma crediamo che ci siano anche vantaggi per loro. I prodotti offrono comunque le prestazioni tecniche richieste per le attività outdoor, ma con un'estetica più urbana e versatile. Siamo convinti che questa nuova direzione renderà i nostri prodotti accessibili a una gamma più ampia di consumatori, mantenendo comunque la qualità e l'integrità di Salewa.

Il claim scelto per la campagna, "WE_AR* NATURE. We are nature, and we wear it", è molto suggestivo Il claim è frutto di un super lavoro del nostro reparto marketing. Qui in Salewa siamo molto fortunati ad avere persone che da questo punto di vista sono davvero competenti e che riescono a valorizzare il prodotto e a farne capire l’essenza.

“We Are Nature” rappresenta il desiderio dei consumatori di immergersi completamente nella natura durante le attività outdoor e di vivere l’esperienza a 360°.

“Wear Nature”, invece, si riferisce al fatto che noi questa forte componente naturalistica l'abbiamo voluta portare nel prodotto, perché le tecnologie principali che ritroviamo in questi capi sono la canapa, l’Alpine Hemp e la lana merino.La lana merino si è affermata come un'opzione ampiamente accettata nel mondo dell'outdoor, grazie ai suoi notevoli vantaggi ormai universalmente riconosciuti. Salewa ha deciso di adottare la lana merino nei suoi primi strati di abbigliamento, inclusi t-shirt e fleece, per via delle sue eccellenti proprietà termiche, antiodore e antibatteriche, che consentono il suo utilizzo prolungato senza necessità di lavaggio frequente. D'altra parte, la canapa, sebbene meno diffusa e nonostante sia stata meno utilizzata a causa delle restrizioni legate alla cannabis, sta guadagnando terreno. Negli ultimi anni, diversi marchi, inclusi quelli più orientati al lifestyle, hanno iniziato a utilizzarla, seguendo il percorso tracciato da Salewa tre anni fa. Le caratteristiche della canapa sono innegabili: è resistente, gestisce bene l'umidità e richiede meno acqua per la coltivazione rispetto ad altre fibre. È importante che i consumatori apprezzino il suo valore, poiché rappresenta un'alternativa sostenibile e di lunga durata rispetto ai materiali sintetici, con un impatto ambientale inferiore.

46 THE PILL INTERVIEW

47 THE PILL INTERVIEW ITW TO LEONARDO FUMAGALLI

Saxifraga

La

nuova capsule collection di

Dolomite

BY LISA MISCONEL

L’inverno volge ormai al termine, la neve inizia a sciogliersi lasciando il posto a colori e profumi di primavera. Il giallo dei mesi rigidi lascia spazio a nuovi germogli, e fra le rocce si fa spazio la Saxifraga. Dal latino saxum, roccia e frangere, rompere si tratta di una pianta dai petali delicati capace di resistere ai venti di alta quota ed infrangere la roccia per insediarsi nelle fessure. Bianco e rosso rosato sono le tonalità che si accostano alla roccia grigia tipica dei territori alpini la cui saturazione diminuisce al calare della sera ed all’arrivo dei primi raggi del mattino.

Saxifraga: è così che Dolomite, brand italiano con oltre un secolo di esperienza nello sviluppo e produzione di calzature ed abbigliamento per la montagna, ha chiamato la nuova capsule collection creata in collaborazione con gli studi di Design Temp Studio e Rayon Vert. Un rifiorire nella nuova stagione con una chiave stilistica all’avanguardia e l’utilizzo della natura come tema centrale. La continua innovazione ed esplorazione di nuovi codici estetici e comunicativi è ciò che permette ai brand di rimanere al passo con i tempi, ed accostare

questo ad una tradizione secolare è sicuramente un gesto coraggioso da parte di Dolomite. La resilienza della Saxifraga è accompagnata dal tema del dualismo che si ritrova in “From Dawn till Dusk”. Colori chiari e caldi per l’inizio di una nuova giornata per poi scurirsi verso i toni del muschio con l’avvicinarsi al tramonto. Questi colori, insieme al rosso Saxifraga sono i protagonisti dei pezzi della collezione: una giacca 3-layer in big ripstop waterproof, due t-shirt in cotone organico drirelease, shorts 4-way stretch con tasche e calzini tecnici.

49

50

Saxifraga GTX è la scarpa che caratterizza il lato footwear: pensata per il fast hiking e tutte le caratteristiche che richiede, dalla suola Vibram con Traction Lug Technology alla membrana Gore-Tex Invisible Fit. Grande ricerca e prestazioni elevate in una scarpa in grado di garantire massimo comfort durante l’attività ma rimanere adatta ad accompagnare i look urban della vita di tutti i giorni potendo scegliere fra due diverse colorazioni.

Questo progetto è sostenuto da Rayon Vert, un'agenzia europea specializzata in consulenza e design nel settore dell'abbigliamento outdoor, che si distingue per l'elevato standard dei test sui prodotti. Terzo player nella capsu-

le Saxifraga è Temp, studio di progettazione grafica con sede a Bergamo che segue la parte di identità visiva, direzione creativa, identità digitali e siti web. Il risultato è un concetto di comunicazione molto interessante, con immagini di altissima qualità ed ottimo equilibrio fra narrazione del tema e del prodotto. Un tipo di contenuto e prodotto che inizia ad essere sempre più apprezzato dai giovani frequentatori dei sentieri.

La barriera fra vita quotidiana e giornate in montagna viene man mano eliminata ed attività all’aria aperta diventano sempre di più facile approccio a nuovi utenti da ogni tipo di background.

51

Women2Women

Un bel progetto di Blizzard-Tecnica

BY LISA MISCONEL

Lagazuoi. 24 ore da tramonto a tramonto nel cuore delle Dolomiti ed un gruppo di donne provenienti da ambienti, professioni e luoghi diversi. Lo scopo? Sciare. Il vero scopo? Ricominciare con un nuovo focus group italiano per il programma globale di Blizzard-Tecnica Women2Women. Infatti, le origini di questo progetto si trovano nel 2015, quando nacquero i primi focus group in USA ed Europa che misero per la prima volta in contatto donne con background ed interessi diversi che condividevano la medesima passione per sci, libertà e montagna. Trascorrere del tempo insieme aiuta la creazione di sinergie, dove la timidezza lascia il posto all’empatia ed alla condivisione di pensieri e racconti di vita. La pandemia ha purtroppo interrotto gli incontri italiani e così, nel marzo 2024 grazie al lavoro della Community Manager Elisa “Sisa” Vottero, supportata da Giulia Pintarelli, Digital Content Coordinator di Blizzard-Tecnica, la storia è ricominciata. A partecipare alla nascita del nuovo focus group è volata dal Vermont anche Leslie BakerBrown, Global Leader del programma W2W.

52

53

Fra ex sciatrici, allenatrici, maestre, ma anche appassionate che lavorano in campi diversi da quello dello sci, c’ero anche io. Le pieghe forse non sono il mio pane quotidiano, ma sulla neve ci so stare e raccontare le storie è qualcosa che mi riesce, o perlomeno mi piace fare. La solidarietà fra donne è una tematica della quale si sottolinea l’importanza un po’ troppo di rado: siamo un genere molto critico, insicuro ed è spesso più facile cercare il conflitto più che il supporto. Questa è una delle cose che mi sono portata a casa dai due giorni in Dolomiti: avere punti di riferimento simili a noi, lavorare con chi ha i nostri stessi obiettivi e parlare con chi ha le stesse paure sono cose che ci rafforzano e motivano, ed è questo ciò che si propone il programma Women2Women. Non si parla solo di prodotto, ganci e comfort di calzata. Infatti, sedute intorno al tavolo con la luce soffusa delle lampade del rifugio Lagazuoi e la luna alta fuori dalle piccole finestre, Leslie ci ha parlato dei quattro pilastri del programma: product, education, inspiration, community building.

Col Gallina. Il prodotto

Ore 7:00, rifugio Lagazuoi. Inizia qui la parte dedicata al test del prodotto: protagonisti Phoenix e Black Pearl di diverse larghezze abbinati a Cochise e Mach. Le piste del comprensorio di Dolomiti Superski sono in condizioni perfette dopo la notte fredda e iniziano le prime curve sulle piste immacolate ai piedi delle imponenti cattedrali di roccia, prima di finire sulla pista di Col Gallina riservata per i test. Come qui, anche ad Aspen, Portillo, Kaprun, Mittersill, Lech, Alta Badia e Jackson Hole si testano e si valutano i prodotti di punta in commercio e si fa brainstorming per quelli futuri. Innovazioni come il CAS Cuff Adapt, le scarpette riscaldate Thermic-IC, le fibre Celliant per mantenere i piedi delle sciatrici più caldi più a lungo sono solo alcuni dei risultati di queste giornate. L'ultimo traguardo del programma W2W è il nuovo Black Pearl, testato più volte dai team W2W di tutto il mondo prima che fosse definita la versione finale che oggi conta 8-10 000 di paia vendute solo negli Stati Uniti e ad oggi singolo modello più

venduto. Le piste perfettamente tirate delle prime ore del mattino sono il terreno perfetto soprattutto per i Phoenix, che brillano del contrasto nero/rosa ad ogni curva. Poche ore dopo è dove Black Pearl inizia il suo momento, riuscendo a regalare grande divertimento in pista.

Rifugio Averau. La community

Tutto ciò che viene prima e dopo i momenti di sci, è ciò che chiamiamo community. Un gruppo di diciassette donne quasi sconosciute che a distanza di 24 ore si saluta come un gruppo di amiche che si stimano e supportano. Sembrano frasi fatte (e chissà quanto potrà durare questo idillio vista la naturale inclinazione di noi ragazze a piccoli drammi quotidiani), ma che importa. Ci sono donne di marketing, di sport, di comunicazione e ci sono mamme, neo mamme e non mamme. Infondo, come dice Sisa prima di lanciarsi nell’ultima discesa di giornata sotto una copiosa nevicata, “non c’è forza più grande che il supporto le une delle altre”, in grado di combattere ogni tipo di invidia. Che importa se sei una maestra di sci o un’influencer, se pubblichi ogni momento della tua vita o preferisci la modalità aereo? Non siamo uguali quando ci blocchiamo alla finestra davanti a una nevicata? O quando ci guardano storto se parliamo di rocker e sciancrature non permettendo che vengano prese decisioni al posto nostro?

Sui tornanti che scendono dal passo Falzarego penso che io in realtà non so bene regolarmi gli attacchi degli sci, e non so neanche cosa rispondere quando mi chiedono se sono una buona sciatrice. Sicuramente però so che il timore che avevo quando quei tornanti li salivo ed il senso di inadeguatezza del non essere una “sciatrice vera” sono spariti lasciando spazio a nomi a cui poter collegare un volto amico, l’idea di un nuovo viaggio insieme e sì, ovviamente anche delle curve da paura. Women2Women Italia si chiama Sisa, Giulia, Camilla x3, Anna, Baba, Annachiara, Daniela, Silvia, Maria, Viola, Valeria, Valentina, Ludovica, Sara ed il viaggio è appena ri-cominciato.

54

55

New Balance Fresh Foam X Hierro 8

Dal tramonto all’alba

BY STEFANO LIONETTI

Una chiacchierata con Riccardo Borgialli sugli obiettivi dell’anno, sulle gare UTMB, sul suo ingresso nel New Balance Trail Team e sulle nuove Fresh Foam X Hierro 8.

Era parecchio che non facevo quattro chiacchiere con Riccardo. Ci incontriamo sempre alle gare ma poi siamo entrambi di fretta e lui – ovviamente – è già a casa a mangiarsi una pizza quando io finisco. Avevo in mano la nuova NB Hierro 8 da qualche giorno e dopo averla testata per qualche chilometro mi faceva piacere confrontarmi sulle sensazioni con qualcuno che avesse una gamba decisamente più svelta della mia. Ma in fondo era una scusa per parlare un po’ di tutto.

Allora, come sta andando questo trail camp di New Balance? Bene, mi sto divertendo, si fa anche un po’ di gruppo con gli altri atleti.

Siete in Liguria giusto? Sì, vicino a Spotorno. Per me è perfetto perché mi posso allenare già sui sentieri di Mare Montana, con Davide [Cheraz] ci siamo fatti delle belle salite ieri.

Giusto, allora leviamoci subito le domanda sulla stagione 2024, quindi primo obiettivo Mare Montana? Esatto, di solito la prima gara è quella di selezione per il campionato italiano, in questo caso selezione per gli europei. Sarà una bella occasione per buttarsi nella mischia e per

testare la mia condizione in vista della LUT120 e UTMB. La classica accoppiata estiva che vorrei provare a interpretare al meglio.

Sono gare in cui ti senti a tuo agio? Sono molto carico. Sai in queste gare la differenza la fa la notte. Quando arriva l'alba in un modo o nell’altro la porti a casa: può essere a Cimabanche, come a La Fouly. Secondo me è come in un film di Quentin Tarantino: bisogna stringere i denti dal tramonto all'alba e poi quando vedi il sole sorgere è andata, nel bene o nel male.

Gare lunghe o gare corte il momento di difficoltà c'è sempre, ma saper tenere duro è proprio quello che contraddistingue un runner da un altro.

Il bello delle gare lunghe però è che puoi anche toccare il fondo ma hai modo di risalire. Io l'ho vissuto sulla mia pelle la prima volta che ho fatto una 100 chilometri – la CCC di tre anni fa – davvero non pensavo mai di poter risorgere. Dopo Champex-Lac, quando mi si era spenta la luce, la prima cosa che ho pensato è stata “adesso mi trascino fino alla fine perché voglio portarla a termine”. Invece mi è bastata una salita e una discesa e sono tornato a correre come se fossi partito mezz'ora prima.

Raccontami dell’ultima gara in Chianti (Ultra Trail). Chianti bene, son conten-

56

to. In realtà più per la gestione che in termini di performance. Diciamo che è stata la gara che avevo programmato: una gara costante e negli ultimi km in crescendo in cui lavorare sull'approccio, lavorare sull'alimentazione, per mettere a punto alcune cose che a Transgrancanaria non erano andate proprio nel verso giusto.

Quanto hai avvertito la presenza di UTMB? Beh, il parterre di partecipazione era di un altro livello con atleti di élite in cerca di Running Stones e ticket per entrare in gara nelle finali per qualificazione diretta. Su tutte le distante hanno abbassato il record, ma non soltanto il primo: io sono arrivato sesto ed ero comunque sotto il record precedente di una decina di minuti. È giusto così, è lo sport che cresce.

La tua esperienza con il Trail Team New Balance è iniziata da poco. Che differenze vedi rispetto al Team Salomon nel quale sei stato per molti anni? Con New Balance, a differenza del periodo in Salomon in cui facevo parte del team locale, l’approccio è più internazionale. Abbiamo solo il team europeo e puoi confrontarti con tutti atleti internazionali. Il Trail Camp include workshop di sviluppo prodotto: ci alleniamo al mattino e nel pomeriggio collaboriamo con il team di Boston per discutere bisogni, pro e contro, e miglioramenti dei prodotti testati, dalle scarpe all'abbigliamento, adeguati alle distanze che corriamo. La differenza di approccio si sente nelle piccole cose, nella voglia e nella possibilità di sperimentare. Qui hai la sensazione di essere utile a costruire qualcosa, oltre che semplicemente come atleta con le tue prestazioni. Quello che percepisco è il fatto che sia un processo di crescita comune. Atleti e scarpe di pari passo.

Con che scarpe hai corso in Chianti? Ho usato le FuelCell SuperComp Trail,

quelle con la piastra in carbonio. Era comunque una gara veloce e io mi ci trovo molto bene, quindi ho usato un approccio stile maratona: se faccio meno fatica e vado abbastanza veloce, sono più efficiente. È ovvio che se avessi avuto in mente di metterci 10 ore avrei dovuto pensare a un’altra strategia e a un'altra scarpa, come la Hierro 8.

Eccoci qua. Io le ho usate per una decina di giorni e ho sentito parecchia differenza rispetto al modello precedente, sono curioso di sapere cosa ne pensi tu da atleta professionista. Per le prime gare dell’anno ho usato le Hierro 7, scarpe con cui mi sono trovato bene perché erano molto stabili anche su terreni dissestati come a Gran Canaria. Perfetta per un misto un po’ tecnico. La Hierro nuova secondo me ha più propulsione, ti aiuta di più nella corsa veloce in termini di stack e rullata. Inoltre la schiuma Fresh Foam X è molto morbida è molto confortevole e fa la differenza quando le ore e i chilometri sulle gambe aumentano.

Potrebbe essere la scarpa per fare Lavaredo Ultra Trail? È sicuramente tra quelle che sto valutando, insieme alle FuelCell Venym che però sono fatte per spingere e lì torniamo al discorso di quante ore pensi di stare sulle gambe.

Potresti pensare di cambiarle a metà gara, è una cosa che sei abituato a fare? Di solito no, ma su una distanza del genere potrebbe anche avere senso. Dipende anche da come sta andando la gara, cambiare le scarpe ti fa perdere comunque un paio di minuti, magari ne vale la pena e hai comunque 60 chilometri per recuperarli. Mi piace, è una buona idea.

Ci sentiamo presto per un’altra chiacchierata? Volentieri, ma almeno davanti a una pizza

58

60

L’umidità di Cimabanche, i canyons di Western States e Robert Hajnal

BY FILIPPO CAON

Cimabanche deve essere certamente uno dei luoghi più umidi del pianeta. Il ristoro si trova lungo la strada statale che porta a Dobbiaco, sotto a un grande tendone di quelli delle feste di paese, stile balera. Non possiamo entrare e così ce ne restiamo fuori, in quattro su due seggiole da campeggio, coperti di rugiada, a contare i minuti che ci separano dal sole, fissando come una meridiana la parete est della Croda Rossa già illuminata. Siamo vestiti troppo leggeri, come ogni anno. Quando iniziano ad arrivare i primi corridori riusciamo a rivitalizzarci applaudendo il loro arrivo. Tra l’uno e l’altro passa qualche minuto, abbastanza per rivedere il nostro statement per cui Cimabanche è ormai senza più dubbi il luogo più umido del pianeta. Poi arriva un terzo corridore. Da lontano è vestito di bianco e di rosso tipici di Altra e capiamo che è Robert. Corre in t-shirt o forse in canotta, gronda di sudore e una volta giunto al ristoro trangugia una borraccia d’acqua versandosene metà sui capelli. Un brivido freddo ci

attraversa la schiena e così decidiamo di riniziare ad applaudire. Lascia il tendone e si avvia sul sentiero verso Ra Stua. Robert sembra proprio un bel tipo.

Hai preso il golden ticket per partecipare a Western States in Thailandia, ma senza arrivare primo alla gara. Eri lì per quello? Com’è andata? Mentirei se dicessi che non volevo il ticket, che veniva assegnato ai primi due. Prima della gara avevo chiesto a Gediminas Grinius, che poi sarebbe arrivato secondo, se nel caso avesse vinto il ticket lo avrebbe accettato. Mi disse di no e così mi sono detto che mi bastava arrivare terzo, nel caso lui fosse arrivato davanti a me, perché il ticket veniva assegnato ai primi due, o al terzo se uno dei due lo avesse rifiutato. Alla fine, sono arrivato quarto: Grinius secondo e Marmissole terzo, ma anche lui ha rifiutato il ticket e così l’ho preso io.

La prima volta che ti ho visto è stato a Cortina. Qual è il tuo rapporto con LUT e perché sei tornato così