A estrada perdida (Lost Highway), de David Lynch (EUA | 1997, 134’, DCP)

A estrada perdida (Lost Highway), de David Lynch (EUA | 1997, 134’, DCP)

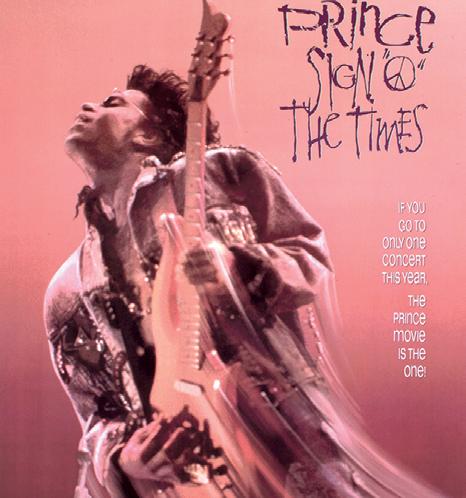

O início de um novo ano é celebrado no Cinema do IMS com uma conversa entre dois grandes astros da música: Sign “o” the Times, o filme concerto apoteótico de Prince, é exibido em uma nova restauração 4K junto a um irreverente retrato de Tim Maia em curta-metragem.

“Today, no music”, disse David Lynch em seu boletim metereológico do dia 12 de dezembro. O cineasta estadunidense marcava o luto por Angelo Badalamenti, compositor da trilha sonora de muitos de seus filmes. Em homenagem a Badalamenti e a essa parceria, a mais recente restauração de A estrada perdida poderá ser vista e ouvida nas salas do IMS, em diálogo com o curta-metragem brasileiro Jugular, de Fernanda Ramos, lançado no mesmo ano.

Na Sessão Mutual Films, dois cineastas autodidatas nascidos em 23 de janeiro. Em Histórias de pessoas comuns, o senegalês Dijbril Diop Mambéty apresenta um músico de rua e uma jovem vendedora de jornais que tentam ganhar a vida em uma cidade grande. Já em Kummatty, o bicho-papão, do indiano Aravindan Govindan, uma história fabular pensada para o público infantil sobre a entidade que transforma crianças em bichos.

Em três dias de programação na beira da piscina do IMS Rio, a Sessão Coragem: Formas em Fluxo, parte do Escuta Festival, apresenta uma seleção de filmes que transitam entre o cinema, a música e as artes plásticas e que foram produzidos desde territórios periferizados do Rio de Janeiro.

[imagem da capa]

Prince: Sign “o” the Times, de Prince (EUA, Canadá | 1987, 85’, DCP)

A pequena vendedora de sol (La Petite vendeuse de

),

Mambéty (Senegal, França, Suíça | 1999, 45’, DCP)

5’, 35 mm)

14:00 Shortbus (102’)

15:50 Pinóquio (117’) 18:00 Shortbus (102’) 10

14:00 Shortbus (102’) 15:50 Pinóquio (117’) 18:00 Shortbus (102’) 17 14:00 Pinóquio (117’) 16:10 Shortbus (102’) 18:00 Marte Um (115’) 24

14:00 Pinóquio (117’)

16:10 Shortbus (102’) 18:00 Decisão de partir (138’) 31

14:00 Pinóquio (117’)

16:10 Shortbus (102’) 18:00 Decisão de partir (138’)

4

5

14:00 Shortbus (102’) 15:50 Pinóquio (117’) 18:00 Shortbus (102’) 11

14:00 Shortbus (102’) 15:50 Pinóquio (117’) 18:00 Shortbus (102’) 18 14:00 Marte Um (115’) 16:10 Shortbus (102’) 18:00 Pinóquio (117’) 25

14:00 Marte Um (115’) 16:10 Shortbus (102’) 18:00 Decisão de partir (138’)

14:00 Shortbus (102’) 15:50 Pinóquio (117’) 18:00 Shortbus (102’) 12

14:00 Pinóquio (117’) 16:10 Shortbus (102’) 18:00 Marte Um (115’) 19 14:00 Pinóquio (117’) 16:10 Shortbus (102’) 18:00 Decisão de partir (138’) 26

14:00 Pinóquio (117’) 16:10 Shortbus (102’) 18:00 Decisão de partir (138’)

6

7

14:00 Shortbus (102’)

15:50 Pinóquio (117’)

18:00 Shortbus (102’)

13

14:00 Marte Um (115’)

16:10 Shortbus (102’)

18:00 Pinóquio (117’)

20

14:00 Marte Um (115’)

16:10 Shortbus (102’)

17:00 *Sessão Coragem: Manhã de domingo (25’)

18:00 Decisão de partir (138’)

27

14:00 Marte Um (115’)

16:10 Shortbus (102’)

18:00 Decisão de partir (138’)

14:00 Shortbus (102’)

15:50 Pinóquio (117’)

18:00 Shortbus (102’)

14

14:00 Shortbus (102’)

15:50 Marte Um (115’)

18:00 Prince: Sign “o” the Times + Tim Maia (100’)

21

14:00 *Sessão Coragem: Edna + Meu universo corpa + Podemos ser mais do que imaginamos ser (99’)

14:00 Pinóquio (117’)

16:10 Shortbus (102’)

18:00 Decisão de partir (138’)

28

14:00 Shortbus (102’)

16:00 Sessão Mutual Films: Histórias de pessoas comuns (90’)

18:00 Kummatty, o bicho-papão (90’) sessões apresentadas por Aaron Cutler e Mariana Shellard

1

Neste dia o IMS Rio estará fechado

8

14:00 Shortbus (102’)

15:50 Pinóquio (117’)

18:00 Shortbus (102’)

15

14:00 Marte Um (115’)

16:10 Shortbus (102’)

18:00 Pinóquio (117’) 22 14:00 Marte Um (115’)

16:00 *Sessão Coragem: Entre a colônia e as estrelas (49’)

16:10 Shortbus (102’)

18:00 Decisão de partir (138’)

29

15:00 Decisão de partir (138’)

17:30 A estrada perdida + Jugular (139’)

*As exibições da Sessão Coragem fazem parte do Escuta Festival e acontecerão ao ar livre, à beira da piscina do IMS Rio.

Programa sujeito a alterações. Eventuais mudanças serão informadas em ims.com.br.

Em janeiro, três filmes que passam pelo espanto. Prince: Sign “o” the Times (1987), dirigido por Prince, A estrada perdida (Lost Highway, 1997), de David Lynch, e, apenas no IMS Paulista, Oldboy (2003), de Park Chan-wook, apresentados neste mês em cópias restauradas, prontos para (re)descobertas. São três arrepios diferentes na experiência coletiva da sala de Cinema do IMS.

Prince: Sign “o” the Times (1987), recentemente restaurado, é um dos grandes registros de músicos tocando num palco, irmão enérgico e colorido do também cine-teatral Stop Making Sense (Jonathan Demme, 1983). O filme de Prince é um shot poderoso de energia, montagem e mixagem de som a serviço de um grupo de artistas em estado de graça, em especial o líder da banda toda, Prince. Da pulsação strobe com a banda entrando em estilo marcial & Nação Zumbi em “Sign ‘o’ the Times” – a primeira música –ao drama romântico de “I Could Never Take the Place of Your Man”, a sacanagem de “Hot Thing” e a apoteose de “The Cross”... Esse filme é bem impressionante, e ainda há Cat e Sheila E. É a grande música popular dos Estados Unidos, que é negra, branca, é rock Tim Maia, de Flávio Tambellini

e é funk. Vamos garantir que a projeção e o som de seis canais estejam impecáveis, pois não é todo mês que uma sala de cinema projeta esse grande filme concerto. Sign “o” the Times passou na 12ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde ganhou o Prêmio do Público, em 1988. O filme será apresentado com o maravilhoso curta-metragem de Flávio Tambellini, Tim Maia, um registro essencial de outro grande artista que misturou muita coisa. Tim Maia, o filme, também foi feito em 1987.

A estrada perdida (restaurado em 4K) é uma adição tardia à lista de restaurações de clássicos do cinema via novas tecnologias de imagem e som. O filme de Lynch, 25 anos depois, teve distribuição limitada na era digital, e suas apresentações em cópias 35 mm eram raras até pouco tempo. O horror-noir de David Lynch, com música de Angelo Badalamenti (morto mês passado aos 85 anos), David Bowie, Rammstein e Nine Inch Nails, é um mistério em “estado de espírito”, onde um músico (Bill Pullman, o herói lynchiano por excelência), casado com uma loira fatal (Patricia Arquette), afunda numa areia movediça de

sombras. O som (Lynch é o designer de som), mais uma vez, é uma estrela dessa sessão, e Lynch radicaliza também na fotografia de Peter Deming, nas dobras de tempo e espaço marcadas por um simples telefone. Lynch, talvez mais do que em outros filmes seus, passa a impressão evidente de que é um mágico, capaz de fazer sumir personagens e também o plot (a trama) como ferramenta útil do cinema. Abrindo a sessão de A estrada perdida, uma joia do curta-metragem brasileiro, Jugular , de Fernanda Ramos, fruto da Escola de Cinema da USP. Trata-se de um “fotofilme”, prova de que, com as imagens e os sons certos, uma certa atmosfera assustadora de cinema torna-se possível. Jugular também foi feito em 1997, pois coincidências não existem.

Com o lançamento mundial de Decisão de partir (Decision to Leave), a cargo da Diamond Films no Brasil, de Park Chan-wook, a ideia de juntar, exclusivamente no IMS Paulista, o novo filme – uma obra de grande elegância formal – com Oldboy (em nova restauração em 4K), que já tem 20 anos de idade, nos pareceu

atraente. Oldboy, Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2004, é um exemplar muito feliz do “cinema extremo”, que não foi feito com parcos recursos, mas de orçamento parrudo, realizado com a destreza tão peculiar ao moderno cinema coreano. Park Chan--wook nos narra uma história selvagem de loucura e vingança. Um homem (Dae Su-oh, interpretado por Choi Min-sik) é trancado durante 15 anos numa sala vedada por alguém que quer muito mal a ele... Sua liberdade repentina o devolve às ruas como um bicho louco sem amarras, um bruto sensível, que irá procurar vingança a marteladas. Envolvente, tenso, estranhamente sensível à natureza humana, Oldboy é um irmão mais velho marcante de Decisão de partir, do cineasta que, já aos 60 anos, nos intriga com seu cinema feito à mão.

P.s.: As reações da plateia em determinados momentos de Oldboy são difíceis de esquecer. Como o filme.

Kleber Mendonça Filho Coordenador e curador do Cinema do IMS

Em novembro de 2022, almoçando com o diretor americano Spike Lee na sacada de um hotel na praia de Copacabana, falamos muito de Prince. Spike foi amigo pessoal do multinstrumentista, arranjador e produtor mais famoso de Mineápolis. Quando Prince morreu, seis anos atrás, Spike passou a organizar uma festa de rua no Brooklyn para 30 mil pessoas, que passam 12 horas celebrando a existência do príncipe preto obcecado pela cor roxa.

O próprio Spike passou também a adotar a cor roxa em seus figurinos. No Prince Festival organizado por ele, a maioria das pessoas também adota a cor roxa. E roxo é a cor da tipologia usada por Lee em Garota 6 (Girl 6), filme escrito e dirigido por ele em 1996, apenas com músicas de Prince.

Roxo também é a cor do terno usado por Jack Nicholson quando fez o personagem Coringa no melhor filme de super-herói já feito: o Batman de Tim Burton, que convidou Prince para, em 1989, escrever canções para a obra.

Ninguém entendeu nada. Um cineasta gótico chama o mais festeiro dos músicos

para escrever canções para o filme de um herói sombrio? Prince transformou o roteiro do filme em um musical, colocando as letras na boca dos personagens. O álbum é, até hoje, considerado um dos mais estranhos produtos já feitos para alguém dançar.

Em 2020, Spike Lee dirigiu o show American Utopia, de David Byrne, considerado pelo site Pitchfork o melhor show da história. O próprio Spike Lee não concorda. Diz que a grande ideia de Byrne para seu show foi montar um palco onde seus músicos usam instrumentos sem fio acoplados ao corpo, livres de marcações, prontos para, por exemplo, batucar em conjunto, de lá para cá do palco.

Lee me lembra que Sign “O” the Times, filme do show de Prince, exibe essa ideia em 1987 e a descarta nos cinco primeiros minutos, porque eram muitas as ideias ainda prontas para serem colocadas em prática por seu criador, o príncipe.

Sign “O” the Times, vinil duplo de 1987, é, das extravagâncias de Prince, a unanimidade cravada. Eleito o melhor álbum da década pela revista Rolling Stone, e ainda hoje entre os 10 melhores álbuns

da história da música pop, o disco-projeto-conceito de Prince foi uma tentativa de somar tudo o que ele havia gravado nos últimos 12 meses, em vários estúdios pelos EUA. Um disco que se chamaria Revolution e outro, sobre o pseudônimo de Camille, em que alteraria sua voz para parecer com a de uma cantora. Era tudo tão eletro funk psicodélico e caótico em seu todo que foram bem apenas seus singles. Suas canções em separado, que entraram nas paradas de sucesso.

Mas Prince não pensou o projeto para ser consumido em fatias. E muito rapidamente percebeu que nem mesmo um álbum era o que realmente ele gostaria de fazer. O que estava na sua cabeça era algo 3D, 4D, 5D. Pensou: “Só pode ser um show ao vivo”. Mas lembrou das limitações de um show ao vivo. Pensou em teatro. Lembrou das limitações do teatro. Pensou em cinema. Lembrou das limitações do cinema. Pensou, então, em uma mistura de cinema, teatro e show. E, ao mesmo tempo, de não ser nada disso.

Suas ideias se sobrepunham. Para Prince, o homem que sabia fazer tudo de forma perfeita, tudo era limitação. Sign “O” the

Times nasce assim mesmo: dois shows na Holanda são filmados, muitas cenas de estúdio e overdubs, e o produtor teria ficado enlouquecido, pensando como tudo aquilo faria sentido na montagem se o produtor e diretor não fossem o próprio Prince. Ao contrário do disco, o filme explodiu nos cinemas.

Filme. Os registros de shows são wanticinematograficos. Há a vontade, aqui e ali, de fazer cinema em cima de um registro de show. Pink Floyd em Live at Pompeii (1972), Bring on the Night, de Sting (1985), Rattle and Hum, do U2 (1987), Nocturne, de Siouxsie and The Banshes (1983). O resto, são shows ao vivo filmados. Não são cinema. São transmissões.

Em Sign “O” the Times, tudo é orquestra. Não apenas os instrumentos. Não apenas os músicos. Mas também os cortes. A luz. O roteiro. A mixagem de áudio. Um espectador mais atento (é firmemente recomendado que se assista, ou se entregue ao filme da forma mais desatenta possível) pode perceber, lá pelo meio do show, que vê, mas não ouve, o som da plateia há três ou quatro músicas.

É Prince escorregando seus dedos na mesa de edição da mesma forma que toca a sua guitarra (ele é o maior guitarrista da história, atrás apenas de Hendrix). E o fazendo com um propósito narrativo.

Sebe aqueles filmes que nos fazem sentirmo-nos na plateia? Não é Sign “O” the Times . Prince achou isso muito rudimentar. O filme faz o espectador sentir-se a própria câmera.

Sim. Uma hora você está na última fileira do show , outra hora dentro do

palco, contracenando com uma backing vocal que te leva para um quarto onde todo o show desaparece, e lá dentro você presencia um encontro dela com um homem, e o show já não está mais lá, como um sonho.

E o diálogo acaba, e voamos pela janela, e ao lado da janela vemos o palco, a reprodução do centro de Mineápolis com seus neons oitentistas e becos sórdidos, de onde mergulhamos diretamente para uma outra canção,

sobrepondo-se à experiência anterior. O 4D tornando-se 5D.

Trocas de figurinos impossíveis de terem sido feitas a tempo, uma rua cenográfica onde Prince compra um diamante e que parece localizar-se embaixo do palco e que só nós, espectadores do filme, somos autorizados a entrar. O segundo guitarrista, o grande Miko Weaver, você percebe, esteve o tempo inteiro vestido, provavelmente incorporado, do orixá Obaluaiê. Sheila E., a

baterista, uma orixá da música, tem um momento solo que faz o espectador especular sobre mundos paralelos. Outro integrante, um cafetão das encruzilhadas desce correndo uma rampa de fundo infinito. E quando tudo parece ser uma festa lascívia, um gospel se forma no palco com todas essas figuras, e todo o funk pop se transforma em uma grande canção, como se cantada pelo Velvet Underground, só que ainda mais rock que a própria banda de Lou Reed. Tudo parece um sonho. Múltiplas camadas. Dreampop. Quando cada canção acaba, a sensação dela perdura, reforçando essas múltiplas camadas. Muitas vezes, você se sente como se quatro canções estivessem acontecendo ao mesmo tempo dentro de si. Isso se, a essa altura, você não puder estar de pé dançando. É uma pena que os cinemas não tenham espaços para dançar. (Pena para as salas de cinema, que, como espaços que adoram gente emocionada dentro, não têm culpa.) A responsabilidade aqui é de realizadores que não conseguem fazer algo da qualidade de Sign “O” the Times. De realizadores que não enxergam o que Prince ensina exibindo seu filme. A relação entre uma apresentação, seja ao vivo ou não, com um público é sempre, e definitivamente, da ordem do místico.

Sabem um lugar onde se veem imagens, interage-se com o palco e se pode dançar ao som das músicas? Um terreiro.

As canções de Sign “O” the Times , cheias de canções dentro delas mesmas (Prince, mestre que é em engendrar trocas de andamentos e tons), são pontos de candomblé, quando gente do povo, o popular, se reúne para entrar em transe cantando e dançando como se estivessem em um sonho. Sobreposições.

Sabem um lugar onde se veem imagens, interage-se com o palco e se pode dançar ao som das músicas em 4D? Um terreiro.

Na maioria das culturas do continente africano, a cor roxa significa o mundo metafísico. Na maioria das culturas do continente africano, nomear as coisas significa retirar delas sua liberdade polissêmica. O mar não é só o mar, amor não é só amor, eu não apenas eu e você, tampouco unicamente você. Quando Prince esteve no Brasil para tocar em um dos nossos maiores terreiros, o estádio do Maracanã, já estávamos nos anos 1990, e Prince em uma vibe diferente da de Sign “O” the Times.

Vimos, no Brasil, um Prince no palco de terno sóbrio, luz escura, poucas mulheres na banda. Não demoraria a mudar de novo,

e radicalmente, deixando de se chamar Prince para atender por um símbolo que mistura o masculino com o feminino. Radical liberdade polissêmica. Como na África.

Um repórter do jornal O Globo perguntou qual eram suas maiores influências. Ele chocou o mundo ao citar o trio escocês Cocteau Twins, uma banda famosa por ser a rainha do som etéreo, das guitarras sobrepostas e a fundadora do dreampop.

Quando se está em um terreiro, tudo se intercala, tudo parece um sonho. Não há pesadelos. Por isso, há terreiros em todos os lugares do mundo. Das montanhas da Escócia ao subúrbio de Mineápolis. Por isso, terreiros fazem bem à alma e ao corpo.

“Se o seu corpo sentir-se cansado, mantenha-se dançando, porque você tem que manter o sangue fluindo corpo abaixo, até os teus pés”, diz o ditado banto que Prince coloca no fim dos créditos do filme. Todos nós acabamos de passar por dois anos cansativos, com jeito de pesadelo. Sign “O” the Times, o filme, o terreiro, o sonho, a metafísica, é tudo o que se precisa agora. É, também, sinal de tempos.

No mês de janeiro de 2023, comemoramos as vidas de dois grandes cineastas que nasceram no dia 23 e morreram jovens demais: o senegalês Djibril Diop Mambéty (1945-1998), que completaria 78 anos, e o indiano Aravindan Govindan (1935-1991), que faria 88 anos. Ambos autodidatas e polímatas, tinham uma abordagem livre dos maneirismos tradicionais da linguagem cinematográfica e buscaram representar suas terras natais de forma amorosa, porém sem perder de vista os desafios enfrentados pelas pessoas que as habitavam. Eles também mostraram –de forma sutil, mas direta – as maneiras como uma cultura invasora perpassa, e frequentemente mina, a cultura local, criando reflexões sobre como se adaptar e transformar esses ambientes de contradições.

Mambéty nasceu em Colobane, um munícipio distrital de Dacar, 15 anos antes da independência do Senegal da colonização francesa. Ele era filho de um imã e cresceu em um ambiente religioso que apoiou suas vocações artísticas. Estudou teatro na universidade e trabalhou como ator, porém logo buscou o

cinema como forma de expressão. Apesar do sucesso que atingiu com seu primeiro longa-metragem de ficção, a virtuosa tragicomédia Touki Bouki, a viagem da hiena ( Touki Bouki , 1973) – exibido em Cannes e hoje tido como uma obra fundamental do cinema africano –, ele se considerava um cineasta ocasional.

Mambéty também foi músico, poeta e contador de histórias. Ele falou sobre seu processo de fazer cinema:

preguiçosa e sempre conta do mesmo jeito. Eu fico bravo e digo: “Corta essa, vovó!”. Ela diz: “Vá e fale com a gramática”. Ela diz: “Quebre-lhe a cara. Porque todo esse espaço é seu, meu neto.” Vovó me pediu para continuar reinventando suas

Feche seus olhos. Eu penso em uma avó. Uma avó que pode contar histórias, como qualquer outra avó, sob a luz do luar. Pode ser também outro tipo de avó: a gramática1 que decide como devemos dizer as coisas. Mas a própria avó permite subverter a gramática. Isso significa que o básico que aprendemos na escola de cinema pode ser completamente transfigurado. E, a cada vez, a avó quer que reinventemos a gramática. A avó quer, a cada vez, que comecemos a história de forma diferente. Mas às vezes ela é

1. Em francês, “avó” (grand-mère) e “gramática” (grammaire) são palavras com som similar.

ideias. Para continuar renovando-as, para garantir a perenidade dela. Por isso, eu nunca serei um profissional.2

Em seus primeiros dois filmes, Mambéty explorou as divergências entre noções de antigo e novo, nativo e estrangeiro, por meio de viagens satíricas pela arquitetura de Dacar e seus arredores. O curta-metragem Contras’ City (1969) se desenvolve como um falso documentário no qual cenas da cidade são apresentadas com narração de uma visitante francesa e seu guia local (interpretado pelo próprio Mambéty). O média-metragem Badou Boy (1970) retrata o centro de Dacar pelas aventuras farsescas do moleque que dá nome ao filme, modeladas por Mambéty a partir de lembranças de sua adolescência. O diretor elaborou Touki Bouki ainda mais intensamente como

uma espécie de autorretrato fabulado.

No filme – uma explosão de sons e cores, imagens caricatas do Ocidente moderno e urbanizado e da África tradicional e rural, personagens exagerados e cenas que gritam do coração –, dois jovens amantes vivem o conflito de partir para Paris ou ficar em Dacar.

vingar do homem que a abandonou. Mambéty entendeu Hienas como uma continuação espiritual de Touki Bouki, na qual ele revisitou os personagens de seu primeiro longa, agora mais velhos e amargos, para fazer uma parábola sobre o efeito destrutivo do dinheiro na alma africana.

2. A fala de Mambéty aparece no documentário Le cinéma, c’est de la magie... Djibril Diop Mambety, 1945-1998 (2022), realizado por Silvia Voser, que também produziu os últimos dois filmes do cineasta.

Após a realização de Touki Bouki , Mambéty levou quase duas décadas para fazer seus próximos filmes, com o produtor suíço Pierre-Alain Meier. Vamos conversar, avó (Parlons grand-mère, 1989) é um estudo documental da realização de um filme de outro mestre do cinema africano (Yaaba, dirigido pelo burquinense Idrissa Ouédraogo em 1989). O longa-metragem de ficção Hienas ( Hyènes , 1992) foi baseado na peça A visita da velha senhora (Der Besuch der alten Dame, 1956, que também foi fonte de inspiração do romance de 1977 de Jorge Amado, Tieta do Agreste), do dramaturgo suíço Friedrich Dürrenmatt, e mostra as consequências do retorno de uma mulher “mais rica que o Banco Mundial” para sua Colobane natal com a intenção de se

Mambéty falou em uma entrevista que “após revelar essa imagem muito pessimista do ser humano e da sociedade em sua nudez, em Hienas, eu quis construir uma imagem fortalecida das pessoas comuns”.3 A solução que ele encontrou foi uma trilogia de médias-metragens, produzida pela suíça Silvia Voser, sobre pessoas que superam os problemas trazidos pelo dinheiro, que eventualmente seria apresentada como um longa-metragem chamado

3. Citado na entrevista “The Hyena’s Last Laugh: A Conversation with Djibril Diop Mambéty”, conduzida por N. Frank Ukadike, publicada em inglês em 1999 na revista Transition 78 e disponível para ler através do link newsreel.org/articles/mambety.htm.

Histórias de pessoas comuns. O cineasta não idealizou os três filmes da série ao mesmo tempo, mas deixou um evoluir do outro. Porém, faleceu devido a um câncer de pulmão, após realizar as primeiras duas partes.

Tanto em O franco ( Le Franc , 1994), como em A pequena vendedora de sol (La Petite vendeuse de soleil, 1999), Mambéty retoma a questão da submissão do povo africano ao dinheiro e a um sistema capitalista imposto durante a colonização, porém os personagens subvertem essa dependência pelo ato de sonhar, pela perseverança e pela ajuda mútua. São possibilidades que se abrem frente a uma sociedade e a uma mentalidade fechada para os despossuídos. E, em ambos os filmes, crianças são uma presença constante como parte de uma rede vibrante que apoia os protagonistas. Mambéty comentou sobre as crianças: “Quando eu as vejo, quero lhes dar asas. Quero-as livres de nossos cálculos. De nossa gravidade. Eu desejo que as crianças possam voar para o céu. Que elas tenham asas, mas não como resultado de um roubo.”4

O franco acompanha o músico Marigo (interpretado pelo músico Dieye Ma Dieye), uma figura de expressões e gestos expansivos que remetem a um palhaço. Marigo perde seu amado instrumento feito à mão, o congoma, por falta de pagamento de aluguel, e sonha em ganhar na loteria nacional para poder reaver seu instrumento e até ter muitos outros. Já

A pequena vendedora de sol observa Sili Laam (Lissa Balera), uma menina com deficiência física, obstinada a ajudar financeiramente sua avó, vendendo exemplares do jornal pró-governo Sol. O filme conta com atuações calorosas dos jovens atores não profissionais encontrados nas ruas de Dacar, e também do cineasta e sindicalista senegalês Cheikh Ngaïdo Ba, no papel de um homem generoso que compra os jornais da menina por admiração ao seu empenho.

sua morte), o rosto de Yaadikoone domina um cartaz acima da cama de Marigo, que o músico utiliza para proteger seu bilhete lotérico. Também aparece duas vezes em A pequena vendedora de sol – como o centro da capa do primeiro jornal que Sili vende (“O filho de Yaadikoone escapou!”, diz a manchete) e no mesmo cartaz de O franco, agora pendurado na delegacia de polícia onde Sili e uma mulher são temporariamente detidas sob acusações falsas. Em todos os casos, o herói marginal serve para os personagens como uma referência de liberdade.

4. Citado no filme Le cinéma, c’est de la magie... Djibril Diop Mambety, 1945-1998

As histórias se conectam pela imagem de Babacar Ndiaye, mais conhecido como Yaadikoone (“aquele que partiu e voltou”), que ficou famoso durante a juventude de Mambéty como o “Robin Hood senegalês” e teve grande impacto sobre a imaginação do cineasta. Yaadikoone arrombava as portas do cinema para entrarem as crianças e aqueles que não podiam pagar. Em O franco (feito uma década após

“As formas ocidentais de análise de caráter, introduzindo conflito e tensão e a linha de frente que controla todas essas noções, não combina com nosso modo de pensar, nossa tradição”, refletiu Aravindan Govindan sobre o estilo narrativo particular de seus filmes.5 O cineasta indiano passou por duas grandes libertações quando

5. Citado na entrevista “The Poet of Revelations –Filmmaker as an Intuitive Artist: Interview with G. Aravindan”, conduzida por Chandradasan na língua malaiala para a revista Deep Focus em 1989. Entrevista disponível em inglês através do link www.academia.edu/9268227/The_Poet_ of_Revelations_Filmmaker_as_an_Intuitive_ Artist_Interview_with_G_Aravindan.

jovem. Primeiro foi o fim da colonização britânica na Índia, em 1947. E, em 1956, a declaração oficial de Querala como um estado dentro da Índia. A região onde Aravindan cresceu, no extremo sudoeste indiano, foi também o local que ele retratou em seus filmes. Ele se tornou uma figura crucial para o cinema feito em Querala ao valorizar sua cultura e mitologia, sua língua malaiala e suas paisagens.

O diretor nasceu em Kottayam, uma cidade cercada por montanhas, um lago e arrozais. Cresceu em uma família de classe média e teve uma educação livre e secular, inclusive com acesso a HQs importados que seu pai, um advogado e escritor, lhe trazia. Estudou botânica na universidade e, a partir de 1956, trabalhou para o governo no Departamento da Borracha, um posto que manteve por quase 30 anos e que o levou a viajar pelo interior de Querala e conhecer melhor suas regiões rurais.

Em 1961, ele começou a desenhar uma série semanal de tirinhas satíricas no grande jornal de Querala Mathrubhumi [Mãe Terra], a única tirinha original que o jornal publicou. A série foi chamada de Homens pequenos e o mundo grande (Cheriya Manushyarum Valiya Lokavum) e tratava das façanhas diárias dos amigos

Ramu e Guruji. O artista (que adotou o nome “G. Aravindan”) usou as dificuldades de seus personagens com o mundo contemporâneo para abordar questões políticas e sociais.

A produção da tirinha terminou em 1973. Porém, a série serviu como ponto de partida para a narrativa do primeiro longa-metragem dirigido por Aravindan, Uttarayanam [Trono de Capricórnio] (1975), no qual um jovem desempregado vive o conflito de aderir à vida urbana ocidentalizada ou partir para uma busca espiritual interna, em meio à luta pela independência em uma Índia ainda sob o domínio inglês. O filme foi elaborado por membros de um grupo do qual Aravindan fazia parte, de artistas de teatro, músicos e cineclubistas na cidade de Calicute, para onde ele havia sido transferido pelo Departamento da Borracha. No início, Aravindan se sentiu inseguro em assumir a direção do filme, pela sua falta de conhecimento técnico, mas aceitou após ser aconselhado pelo cineasta Adoor Gopalakrishnan, que disse que sua experiência em outras mídias traria um frescor de formas e ideias. Uttarayanam foi bem recebido pela crítica e ganhou cinco prêmios do estado de Querala. Em uma conferência de imprensa, Aravindan foi questionado

por um grande comerciante de castanha de caju chamado K. Ravindranathan Nair sobre a razão do cinema de Querala não ter se igualado ao melhor do cinema mundial. Ele respondeu: “É porque o diretor raramente tem total liberdade criativa, devido à interferência do produtor por motivos comerciais. Se um cineasta recebe esse tipo de liberdade, então teremos filmes excelentes.”6 Nair, um cinéfilo convicto, ouviu Aravindan e produziu seus próximos cincos longas-metragens.

Os filmes que Aravindan fez para a General Pictures (produtora de Nair) expressam enorme inventividade formal e narrativa e tratam da necessidade de libertação espiritual do homem. Eles foram tanto celebrados quanto criticados por sua rigorosa aderência à poesia visual em detrimento à dramaturgia tradicional, a começar com Kanchana Sita [ Sita dourada ] (1977), a adaptação de uma peça sobre o épico Ramayana, no qual Aravindan excluiu a maioria dos diálogos para ressaltar as paisagens e os atores

6. Esta história é recontada em um especial produzido pela televisão estadual de Querala, que pode ser visto através dos links www.

youtube.com/watch?v=nLInWyN5HB0 e www. youtube.com/watch?v=w5WQuiKSOHQ.

aborígines, nativos da região das filmagens. Outro filme de Aravindan, Esthappan (1980), dramatiza as histórias contadas por personagens de uma região de pescadores sobre um artista e curandeiro, que remete à figura de Cristo, e seus esforços para fazer o bem às pessoas marginalizadas. Embora não

tenha sido religioso, Aravindan dizia que seus filmes expressavam “uma crença em coisas que existem para além da nossa razão”.7

7. A citação pode ser encontrada em inglês em uma entrevista de 1981 e postada online como “Looking back at the Genius of G. Aravindan, an Interview by Khalid Mohamed”: www. just-cinema.com/post/looking-back-at-thegenius-of-g-aravindan-an-interview-by-khalidmohamed.

Ele negou ser um cineasta político, pois considerava que “já é suficiente se dedicar ao seu meio artístico de expressão... O cinema, como a pintura ou a música, funciona melhor quando é puro e serve a uma função estética.”8 Ainda assim, o cineasta participou abertamente de movimentos políticos de esquerda, e suas obras humanistas oferecem críticas fortes à desvalorização da vida trazida pela lógica capitalista do mundo moderno e os hábitos ocidentais de consumo material e de álcool e da exploração do trabalho. Elas aparecem de forma impactante, por exemplo, em Pokkuveyil [Crepúsculo] (1981), um filme montado ao ritmo da música raga hindustana sobre um jovem que é abalado pela morte de seu pai sindicalista, o abandono de sua namorada e as pressões de um colega universitário que tenta convencê-lo a aderir à luta estudantil. E, também, em Thamp [ A tenda do circo ] (1978), um retrato docuficcional compassivo de artistas de um circo cujas vidas árduas são transmitidas em cenas delicadas, enquanto as suas experiências são apresentadas em paralelo com as dos animais que fazem parte do show.

“Kummatty chega como as estações do ano. Ele representa a primavera”, Aravindan comentou sobre seu quarto filme, Kummatty, o bicho-papão (1979).9 O filme foi realizado entre Thamp e Esthappan e filmado na aldeia de Cheemeni, no norte de Querala, em uma área vasta e plana, com poucos habitantes. Assim como Thamp, ele apresenta interações lúdicas entre as crianças e um ser teatralizado, dessa vez uma figura mágica do folclore regional, chamada Kummatty (interpretado pelo renomado músico e dançarino Ramunni, em sua estreia no cinema).

O homem velho, carregado de máscaras de animais, provoca medo e fascínio nas crianças da aldeia, onde ele exerce um papel fundamental.

As celebrações do Kummatikali são realizadas anualmente em toda a região de Querala, com procissões, encenações e carros alegóricos, em um estilo carnavalesco, representando diferentes histórias do Mahabharata. O filme de Aravindan – um conto de fadas original que foi livremente inspirado nessas práticas – é permeado por contrastes presentes na vila. As crianças brincam e exploram a natureza e paralelamente recebem uma educação ocidentalizada e desconectada da vida

concreta. Enquanto elas aprendem sobre vírus e bactérias que causam a influenza e a tuberculose, o médico da região trata seus pacientes com feitiços e rituais.

“Minha ideia era mergulhar na fantasia”, comentou Aravindan, “pensando que as crianças poderiam se transformar em animais se quisessem, e que seria uma coisa natural e automática.”10 As crianças chamam Kummatty através da música e eventualmente são transformadas por ele em bichos que correspondem às máscaras com que brincam – um burro, uma ema, um macaco, um elefante, um cabrito, uma vaca. Apenas Chindan (interpretado por Master Ashokan), na forma de um cachorro, permanece bicho, pois ele se perde de seu grupo antes que Kummatty possa devolvê-lo à sua existência humana.

9. Da entrevista de Deep Focus

Chindan tratava os animais ao seu redor (como um pássaro engaiolado em sua casa) com desprezo e superioridade. Como cachorro, ele sente na pele as consequências de seus atos ao ser resgatado por uma família indiana ocidentalizada que mantém os animais domésticos presos a correntes. Ele é libertado por não se adaptar e, ao conseguir voltar para casa, é reconhecido com amor por seus pais. A partir daí, 10. Da entrevista de Khalid Muhamed.

Kummatty se desenvolve como uma ode à natureza, que expressa a importância da liberdade para todos os seres vivos. Kummatty ganhou o prêmio do estado de Querala como o melhor filme infantil do ano. A parceria de Aravindan com a General Pictures durou por mais dois anos e dois filmes, e, em 1984, o cineasta pediu demissão do Departamento da Borracha e fundou sua própria produtora, Suryakanthi [Girassol]. Mas, mesmo com o sucesso comercial e de crítica de seu primeiro filme com a nova produtora, Chidambaram (1985) – uma história trágica na qual um dono de terras abusa da esposa ingênua de um de seus trabalhadores –, Aravindan seguiu na luta por patrocínio como um cineasta independente. Ele continuou a fazer longas de ficção autorais, paralelamente a documentários mais curtos, realizados sob comissão, até morrer subitamente de um ataque do coração aos 56 anos, antes da estreia de seu último filme, o drama sensível sobre refugiados em Bengala Ocidental Vasthuhara [ Os despossuídos] (1991).

Os filmes do diretor saíram de circulação por um tempo, e seus negativos originais se perderam. Digitalizações foram feitas pelo National Film Archive of India [Acervo Nacional Cinematográfico da Índia], mas

restaurações a partir de materiais fílmicos começaram a ser realizadas só nos últimos anos. Isso se deu graças a uma iniciativa da organização indiana para preservação e educação cinematográfica Film Heritage Foundation (criada em 2014) e seu fundador, Shivendra Singh Dungarpur, que fez uma parceria com a Cinemateca de Bolonha para restaurar Kummatty e Thamp (em 2021 e 2022, respectivamente). O trabalho foi realizado em diálogo constante com Ramu Aravindan (filho do diretor) e com desejo de restaurar outros filmes de Aravindan futuramente.

A filmografia concluída de Djibril Diop Mambéty já se encontra restaurada digitalmente na íntegra graças a diversas entidades e figuras, como a própria Cinemateca de Bolonha (que restaurou seus primeiros três filmes) e o filho do cineasta, Teemour Diop Mambéty (que guardou os materiais originais). O franco e

A pequena vendedora de sol foram restaurados em 2018, no laboratório Éclair (agora L’Image Retrouvée) em Paris, pela iniciativa de Silvia Voser e sua produtora Waka Films, que preservou os elementos originais dos filmes e recebeu apoio do Institut Français para o projeto.

O terceiro filme de Histórias de pessoas comuns nunca chegou a ser rodado.

Embora Mambéty pretendesse elaborá-lo após a conclusão de A pequena vendedora de sol, uma de suas ideias tratava de um menino que pondera sobre como devolver um dinheiro que roubou de sua avó. Mambéty falou sobre esse filme não realizado (chamado L’Apprentis voleur [O ladrão aprendiz]) com uma imagem que também evoca a obra de Aravindan: “Sua infelicidade é a de não poder devolver o dinheiro... Os pássaros não precisam de dinheiro.”11

A Sessão Mutual Films de janeiro de 2023 é dedicada aos grandes artistas e estudiosos que falecerem em 2022, entre eles, Aline Kominsky-Crumb, Amy Halpern, Angelo Badalamenti, Emanoel Araujo, Gal Costa, Geraldo Sarno, Irene Papas, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub, Julee Cruise, Kijū Yoshida, Martine Marignac, Monica Vitti, Peter Brook, Sidney Poitier, Tadao Sato, Takahiko Iimura e Vangelis.

11. Citado pelo crítico e curador francês Olivier Barlet no texto “Histoires de petites gens, de Djibril Diop Mambéty”, disponível em francês através do link africultures.com/histoires-depetites-gens-de-djibril-diop-mambety/.

Parte da estratégia que o colonialismo criou para a manutenção do seu poder consiste no extermínio e na subalternização da nossa memória e dos nossos processos subjetivos, pois teoricamente não podemos criar aquilo que não podemos imaginar. Em uma tentativa de nos cristalizar no tempo, enfraquecem nossa autoestima, nos confundem em estereótipos e nos restringem aos formatos políticos dominantes impostos pelas elites. No entanto, tão forte quanto a opressão é a capacidade da população brasileira – sobretudo pessoas racializadas e oriundas de territórios periferizados – de se reinventar, criar estratégias de continuidade e permanência. Essas estratégias não se resumem apenas a discursos ou conteúdos teóricos e ideológicos, mas a práticas de linguagem que são em si agentes de transformação –de nós mesmos e dos meios em que estamos inseridos.

Quando nossos olhos perambulam por entre as imagens que compõem a Sessão Coragem do Festival Escuta, percebemos que estão presentes não apenas um percurso de paisagens entre o centro do Rio de Janeiro e diversos territórios do Estado sub-representados no cinema, como a Colônia Juliano Moreira, a Baixada Fluminense e Niterói, mas um ecossistema de formas em constante movimento, que desafiam os limites e contornos impostos e se manifestam a partir de processos, suportes e desejos em trânsito entre o cinema e as demais linguagens artísticas, como a música, a poesia, a performance, o vídeo, ou até mesmo reelaborando dicotomias entre a ficção e o documentário. Ao encontro do caráter multidisciplinar das obras, a Sessão Coragem: Formas em Fluxo propõe ao espectador uma experiência inédita no Instituto Moreira Salles: convida o público a assistir aos filmes dentro da piscina do centro cultural do Rio de Janeiro, expandindo as possibilidades para as arquiteturas cinematográficas e para o corpo do espectador, que antes se encontrava em repouso

nas salas tradicionais de cinema e agora pode estar em fluxo, submerso tanto pela água quanto pelas emoções expressas pelos filmes.

No primeiro dia, Manhã de domingo , vencedor do Prêmio do Júri para curtas-metragens no Festival de Berlim de 2022, dirigido por Bruno Ribeiro, abre a programação de filmes reivindicando ao espectador uma escuta atenta e ousada, de um cinema que encontra na música e no piano aspectos dramatúrgicos e estilísticos. Ao centrar sua trama na pianista Gabriela, acompanhamos sua relação com o passado, tanto com as memórias sobre sua mãe quanto com as paisagens de Niterói. Tal qual em uma partitura musical, compõe seu caminho como quem faz acordes, criando sobre o momento que vive uma força rítmica por onde tudo passa: o tempo, as lembranças e os desejos. Nesse filme que nos posiciona entre a mão e o coração de Gabriela, a música não é apenas um acessório linguístico, mas uma forma narrativa, por onde se manifestam as emoções da pianista e por onde percebemos sua contemplação,

angústia e inquietação. É pela música que Gabriela percebe o mundo, e é por ela que seus sentimentos tomam uma forma ambivalente – se, por um lado, sua escuta lhe presentifica no mundo, por outro, seus toques ao piano instigam os ouvidos que alcança, que, assim como seu passado, parecem sempre escutá-la de fora do quadro, à espreita de um interlúdio. Se iniciamos o programa compreendendo a Escuta como uma ação afetiva e mediadora, no segundo dia, quem dá forma e centralidade aos fluxos são os corpos em movimento. Dirigido por Edna Toledo em 2018 durante o curso de Filmes Urgentes ministrado pela Anarca Filmes na Anti: Residência Fílmica, e indicado para o primeiro turno do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro da Academia Brasileira de Cinema em 2022, o filme Edna é uma obra extremamente singular e radical para o documentário brasileiro, pois tensiona limites entre o cinema documental e a videoperformance. O curta-metragem, filmado inteiramente em um plano-sequência de 15 minutos no celular dentro de um quarto em Nova Iguaçu, pode ser lido como um filme de arquivo. No entanto, de modo ímpar, quem edita essas imagens não é um software ou uma moviola, mas sim o próprio corpo de Edna Toledo. Como

uma ilha de edição, ela toca, seleciona e posiciona imagens físicas de diversas naturezas (fotografias, raios-x, bulas e caixas de remédio) frente à câmera, em um gesto insubmisso de revolta contra a indústria farmacêutica e de recusa do lugar que nos relata ter sido subordinada a estar para o tratamento da fibromialgia. Assistir Edna nos diz que o olhar é um verbo, e por isso uma ação no mundo. De forma arrebatadora, o curta nos lembra que um filme não acontece somente nas salas de cinema, pois o gesto de filmar tem em si uma performatividade, e isto já é criação para os olhos de quem vê.

Sua voz onipresente impera sobre o movimento que faz com a câmera entre as imagens, presentifica e conduz o espectador a um lugar onde as barreiras entre ficção e realidade se desfazem, onde diagnósticos são questionados e caixas de remédio acumuladas registram vestígios materiais de um trajeto. Edna utiliza o filme para se mover, para sair do lugar, para implodir um contexto que aprisionava e adoecia o seu corpo. Nos mostra que, quando nos movemos, ocupamos um lugar imediatamente ao desocupar outro, como uma dança ou uma corrida – assim nos lembram as medalhas e a frase que conclui o filme: “Você tá viva, cara. Você tá viva!”

Despreocupada de um produto fílmico perfeito, finalizado nos moldes tradicionais, Edna traz para a frente da câmera a força do processo fílmico, da aventura que é se propor a filmar e escolher aquilo e aqueles como objetos e sujeitos da filmagem. De trazer uma terceira perspectiva, a o do espectador, para assistir a uma elaboração consigo mesma e, por meio dessa alteridade, entre se assistir e ser assistida, descobrir outros pontos de vista. O que vemos, quando assistimos Edna, é pura vontade de viver. Seu impacto não se dá apenas pela exposição do espaço privado ao espaço público, mas sim na incrível capacidade de compartilhar corajosamente com o público a força que habita na sinceridade do desejo humano. Talvez esse seja um dos maiores e mais desafiadores dilemas artísticos.

O filme Meu universo corpa , dirigido pelo duo Wallace Lino e PV Lino – crias da Favela da Maré – em um programa de residências artísticas durante a pandemia de covid, compõe o grupo de filmes híbridos entre cinema e vídeo, ao ser todo realizado com imagens de celular mobilizados em diversas periferias do Rio de Janeiro.

Como nos filmes anteriores do duo, Noite das estrelas e Noite das panteras,

as artistas parecem inventar dispositivos para que filmes surjam, como motivos para estarem juntas com outras artistas amigas, celebrando o encontro e o fortalecimento mútuo entre a população LGBTQIA+. Nos trabalhos anteriores, usam esses dispositivos para resgatar cenas artísticas LGBTQIA+ do passado da Favela da Maré, ao passo que convidam amigas para apresentarem uma performance e recitarem um texto em um encontro filmado. Apesar das semelhanças inventivas, do repertório teatral e da montagem pop,

muito associada ao videoclipe e a edições feitas para a internet, esse filme parece dar um passo diferente na prática do duo: justamente pela restrição dos encontros na pandemia, as irmãs Lino atualizam as formas de convivência com pessoas queridas e propõem uma correspondência entre vídeos, que, como cartas, conectam múltiplos territórios e artistas nas periferias do Rio de Janeiro. Devido ao dispositivo de correspondência entre câmeras tão móveis quanto seus celulares, seu filme permite que múltiplas

paisagens possam ser assistidas, assim como as memórias que guardam sobre sua família, seus amores, suas amigas. Esse filme tem a beleza de um documento afetivo compartilhado, uma colcha de retalhos costurada por várias mãos, olhos, bocas, que nos dizem a cada minuto “eu me lembro”, como se dissesse ao mesmo tempo “eu não me esqueço de você”. Meu universo corpa é ensaístico, mas ao mesmo tempo fabuloso.

Podemos ser mais do que imaginamos ser, dirigido por Sabine Passareli e Vicente Baltar, utiliza da compilação como método e cria um sistema de filmagem que se propõe a registrar o trabalho em performance de diversas artistas do Rio de Janeiro que, como em Meu universo corpa , se correspondem com gestos fílmicos. No entanto, no universo ampliado por Podemos ser mais do que imaginamos ser , esses gestos estão implicados não a textos, mas a paisagens e locações: O corpo como suporte se apresenta deitado, coberto, respirando em praça pública. Carregando chamas por ladeiras, andando com movimentos mínimos sobre trilhos de bondes. O corpo molda, o corpo beija, o corpo é moldado, o corpo observa delicadamente arquiteturas em ruínas. O corpo estilhaça, sente

Entre a Colônia e as estrelas, de Lorran Dias

frio, se cobre de barro como uma sereia à beira da Guanabara. O corpo se reformula de gesto para gesto, passando de um corpo individual, como sugerem as cartelas para cada artista, para um corpo coletivo, em constante transmutação. Esse corpo alquimista, que realiza equações químicas entre elementos materiais, como fogo e cabelo, busca dar forma ao que acontece depois da imaginação e da consciência, manifestando no mundo

físico aquilo que é inesperado, incalculável, porém inevitavelmente sentido.

Entre a colônia e as estrelas , média-metragem da TV Coragem, premiado com apoio de pós-produção do Gotebörg Film Fund 2021, encerra o programa de filmes do Festival Escuta no terceiro dia, apostando nos fluxos entre os arquivos e a fantasia, entre documentos pictóricos e o cinema de ficção em diálogo com o gênero. Como em filmes anteriores,

o arquivo está para além das dicotomias entre ficção e documentário, e é recontextualizado como efeito diegético para a dramaturgia. O média-metragem é inteiramente filmado na Colônia

Juliano Moreira, periferia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que, desde a década de 1920, tem sido palco para instituições psiquiátricas e manicômios que acompanham seu processo de urbanização, muito marcado pela presença da loucura.

Durante o filme, a protagonista Estelar, que reside na Colônia Juliano Moreira e trabalha em um hospital psiquiátrico, tem visões do passado, e os arquivos aparecem de forma diegética, ilustrando ao espectador as visões da personagem. Esses arquivos foram catalogados e digitalizados por mim mesmo quando trabalhei no Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, em 2018, e foram o pontapé para pensar o filme.

Essa recontextualização como efeito diegético acontece principalmente na montagem, quando existe uma vontade de ampliar as imagens para fora de seus formatos originais, criando outros limites e enquadramentos para o arquivo. Respeitar os contornos das imagens, de uma certa forma, é respeitar seus limites materiais, restringidos aos tempos em que foram filmados e às tecnologias utilizadas na época. Quando desrespeitamos o tempo histórico do arquivo e sua materialidade, também o libertamos do especificismo de sua origem e nos aproximamos de um novo universo de possibilidades que se abre. Como a TV Coragem não queria realizar mais um filme sobre a loucura no território, decisões sobre o arquivo precisaram ser feitas. Muito do material de arquivo encontrado na Colônia Juliano

Moreira registrava congressos de psiquiatria, filmes amadores e reportagens jornalísticas que registraram a situação de vulnerabilidade dos usuários do serviço de saúde material e a construção histórica do imaginário da loucura. Para não cruzar limites éticos com as imagens dos outros e seus direitos sobre elas, optou-se por utilizar arquivos apenas que mostrassem a paisagem do bairro no passado, o que, ao contrastar com a paisagem filmada nos tempos atuais, poderia propor para o espectador uma “viagem no tempo” e atribuir às visões da personagem não somente uma capacidade narrativa, mas um efeito estético.

Se parte do programa, como Manhã de domingo e Entre a colônia e as estrelas, propõe experimentações estéticas para a própria linguagem cinematográfica, priorizando seu caráter narrativo, em Edna, Meu universo corpa e Podemos ser mais do que imaginamos ser , a linguagem está a serviço de uma redescoberta de si mesma – como uma metalinguagem –, em constante contato com os modos de produção das artes visuais, apresentando o processo como prioridade para os filmes. Em ambas as partes do programa, é proposto um fluxo constante entre linguagens, suportes e desejos que não se

limitam a uma cristalização imposta seja por tradições estilísticas ou por culturas de dominação.

É por meio desse grupo de obras que a Sessão Coragem do Festival Escuta pretende beliscar a imaginação do público, propor um cinema expandido ao IMS e se estabelecer como uma referência, um espaço expositivo possível e provocador para realizadores e espectadores de cinema e vídeo no Rio de Janeiro, ao abrir anualmente uma janela relevante para filmes de arte, filmes-ensaios, obras híbridas e demais ousadias e experimentações do cinema brasileiro que nascem no fluxo entre as formas.

Heojil kyolshim

Park Chan-wook | Coreia do Sul | 2022, 129’, DCP (Diamond/Galeria)

Um homem cai do pico de uma montanha em um remoto vilarejo na Coreia do Sul. Hae-joon, detetive responsável pelo caso, investiga a possibilidade de assassinato. Sua principal suspeita é Seo-rae, viúva da vítima, mas, conforme a investigação avança, ele percebe que está se interessando por ela.

Por Decisão de partir, Park Chan-wook recebeu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes 2022. Conhecido pela sua Trilogia da Vingança, que inclui os filmes Mr. Vingança, Oldboy e Lady Vingança, Park comenta em entrevista ao jornal The Guardian ter notado que seus protagonistas em geral são “bastante violentos, muito ‘machões’, algumas de suas assinaturas são palavrões ou fumar um cigarro atrás do outro”. Quando questionado sobre a ausência do sexo e da violência em seu novo filme, ele responde: “Meus dois protagonistas em Decisão de partir são péssimos em ser

honestos com suas verdadeiras emoções. Eles se inibem, às vezes, em expressar o que se passa dentro deles ou acabam dizendo algo diferente, algo que seja o oposto do que realmente sentem.”

Park argumenta que, para que os espectadores pudessem assimilar as pequenas nuances e mudanças em seus rostos e gestos, “precisei me assegurar de que não houvesse muitos estímulos em torno do que vemos. Tentei me assegurar de que nada muito forte ofuscaria ou tomaria conta do que eu estivesse tentando transmitir.”

[Íntegra, em inglês, da entrevista de Park Chan-wook ao The Guardian: bit.ly/parkims]

Ingressos: terça, quarta e quinta: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Gabriel Martins | Brasil | 2022, 115’, DCP (Embaúba Filmes)

Os Martins são sonhadores, otimistas e levam a vida às margens de uma grande cidade brasileira depois da decepção da eleição de um presidente de extrema-direita. Uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão da nova realidade. Tércia, a mãe, revê seu mundo depois de um encontro inesperado que faz com que ela suspeite ter sido amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas suas esperanças em fazer do filho caçula um jogador de futebol. Deivinho acompanha relutante a ambição do pai, pois sonha em estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, Eunice, a filha mais velha, se apaixona por uma jovem de espírito livre, e se questiona se não está na hora de sair de casa.

Marte Um é a estreia na direção solo de Gabriel Martins em longa-metragem e foi financiado pelo primeiro e, até agora, último edital afirmativo do Brasil, que, em 2016, contemplou três longas-metragens produzidos ou dirigidos por pessoas negras. O filme estreou na edição deste ano do Festival de Sundance, maior evento do cinema independente norte-americano.

“Tudo começou com a imagem de um garoto olhando para o céu e segurando uma bola de futebol”, conta o diretor em entrevista ao portal Screen Daily. “Talvez tivesse algo a ver com o Brasil perdendo de 7 a 1 pra Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2014, em Belo Horizonte. Esse foi um grande momento, porque também estávamos passando por muitas lutas no cenário político. O Brasil tem sido uma enorme bagunça desde então e antes também, então trata-se de futebol,

política e sonhos. Eu decidi fazer esse filme sobre o que significa para esse garoto sonhar com algo tão grande, algo tão distante dele.”

“Filmamos em novembro, dezembro de 2018, então este filme é um retrato de como eu e acho que muitas pessoas estavam se sentindo em relação a raça, sonhos, política e decepção com tudo o que estava acontecendo no Brasil. [...] Tudo isso estava na minha mente, mas eu não poderia fazer um filme que fosse uma espécie de plano de vingança contra esta eleição, porque ele foi eleito de forma justa. Sim, houve fake news como houve com Trump, mas as pessoas o elegeram democraticamente. Portanto, não há um problema apenas com Bolsonaro, mas com um país – quão polarizados nos tornamos, como não temos discussões maduras sobre política. Este é um filme sobre diferenças entre gerações também. Como o pai vai se relacionar com a filha? O jovem verá o mundo como seu pai o vê ou encontrará seu próprio caminho?”

[A íntegra da entrevista, em inglês, está disponível em: bit.ly/imsmarteum]

Ingressos: terça, quarta e quinta: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Guillermo del Toro e Mark Gustafson | EUA | 2022, 117’, DCP (O2 Play)

Uma releitura do clássico Pinóquio pelo trabalho dos diretores Guillermo del Toro (de A forma da água, Hellboy e O labirinto do fauno) e Mark Gustafson. O conto de Carlo Collodi sobre o boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade é reapresentado aqui em stop-motion e com as vozes de Ewan McGregor, Cate Blanchett e Tilda Swinton.

“Eu diria que quase todas as outras histórias de Pinóquio são sobre obediência, e a nossa é sobre desobediência”, comenta Guillermo del Toro em entrevista ao portal Collider. “A desobediência é o fator primordial para se tornar humano, e se tornar humano não significa mudar a si mesmo ou aos outros, mas compreender. O primeiro passo em direção à consciência e à alma, para mim, é a desobediência. [...] O filme também se distingue pelo fato de ser colocado em um cenário muito diferente, que ilumina um tipo diferente de estru-

tura paterna. Ele se passa num tempo de guerra, durante a ascensão de Mussolini, e é uma forma muito letal de controlar a paternidade.”

“Uma das coisas que queríamos era que você pudesse ver que é stop-motion. Você devia ser capaz de ver o tecido se movendo um pouco, e as coisas devem estar um pouco agitadas. Quando eu era criança, e isso vai revelar a minha idade, eu era fascinado pelo brinquedo View Master, que tinha maquetes de pequenos bonecos em pequenos mundos. Quando começamos a conversar, eu disse: ‘Quero que todos entendam logo no começo que são miniaturas e depois entrem de vez no mundo’. Era a única maneira de fazer isso. A chave para Pinóquio é Pinóquio.”

[Íntegra da entrevista de Guillermo Del Toro, em inglês: bit.ly/imspinoquio]

Ingressos: terça, quarta e quinta: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

John Cameron Mitchell | EUA | 2006, 102’, cópia restaurada em DCP 4K (Imovision)

Shortbus retorna aos cinemas em versão remasterizada. No filme, jovens de Nova York se desafiam emocionalmente e navegam nas interseções cômicas e trágicas entre amor e sexo, dentro e ao redor de um clube subterrâneo. Uma terapeuta sexual que nunca teve um orgasmo e passou anos fingindo, uma dominatrix que não consegue se conectar, um casal gay que está decidindo se deve ou não abrir seu relacionamento, e as pessoas que entram e saem de suas vidas. Todos convergem em um encontro semanal chamado Shortbus: um ambiente de arte, música, política e carnalidade polissexual.

Em 2006, o filme fez parte da seleção oficial dos festivais de Cannes e Toronto. Após trâmites burocráticos em torno dos direitos de distribuição, o filme ganhou uma nova versão remasterizada em 4K. Nas palavras do diretor John Cameron Mitchell, “assim como com Hedwig, encontrei espectadores em todo o mundo que me dizem

que Shortbus os ajudou a pensar sobre sua sexualidade e a necessidade de conexão em uma época em que a cultura digital, a pornografia e os aplicativos de namoro nos fazem sentir mais solitários.

Acho que o filme é ainda mais necessário agora nesta época de ‘recessão sexual’, quando os jovens têm mais medo do que nunca da confusão da interação na vida real. Nós até mudamos as leis de censura na Coreia do Sul quando fomos banidos lá. Nosso distribuidor levou isso ao Supremo Tribunal Coreano, que decidiu que não éramos ‘pornográficos’, mas sim uma obra artística sexualmente explícita que merecia ser vista. Eu fiquei bastante tocado que alguém da Suprema Corte tenha assistido ao filme.”

[O depoimento, extraído do portal Diaspora, pode ser lido em inglês e na íntegra em: bit.ly/imsjcm]

Ingressos: terça, quarta e quinta: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Dois cineastas autodidatas nascidos no dia 23 de janeiro fazem parte da primeira Sessão Mutual Films do 2023. O senegalês Dijbril Diop Mambéty começou a trabalhar na trilogia de médias-metragens Histórias de pessoas comuns no início da década de 1990 e faleceu prematuramente após concluir os dois primeiros filmes da série, O franco (1994) e A pequena vendedora de sol (1999) – duas obras-primas situadas em Dacar que retratam de forma bem-humorada e heroica o dia a dia daqueles que lutam para sobreviver, sendo um músico com sonhos de repossuir seu instrumento e uma menina obstinada que deseja ajudar sua avó ao vender jornais. O indiano Aravindan Govindan buscou ao longo de sua carreira mergulhar nas paisagens e vidas do estado de Querala, no sudoeste indiano, para elaborar alegorias sobre a relação entre o homem e a natureza. Seu quarto longa-metragem, Kummatty, o bicho-papão (1979), parte da lenda sobre a entidade de mesmo nome que aparece durante a primavera e tem o poder de transformar crianças em bichos, para retratar o percurso de um menino que passa por uma experiência libertadora. Os três filmes, todos cheios de música e cores, são lições valiosas sobre a importância da empatia e do amor à vida. Eles vão passar no IMS em cópias recém-restauradas.

A curadoria, produção e textos da Sessão Mutual Films são de Aaron Cutler e Mariana Shellard.

Histoires de petites gens Djibril Diop Mambéty | Senegal, França, Suíça | 1994-1999, 90’, DCP - restauração 2K (Cinemateca da Embaixada da França no Brasil)

O cineasta senegalês Djibril Diop Mambéty (1945-1998) voltou para a direção de longas-metragens após um hiato de quase 20 anos, com a grande produção Hienas (Hyènes, 1992), um dos mais renomados filmes africanos de sua década. Depois, cansado da experiência de realizar este filme, Mambéty mudou seu olhar na direção de quem ele chamou de “as pessoas comuns”. Ele pretendia fazer um longa-metragem mais modesto que seria composto por três médias-metragens, cada um focado em um protagonista que vive em condições precárias em Dacar e enfrenta dilemas práticos e morais ligados ao dinheiro. A terceira parte da série nunca foi filmada, pois o cineasta morreu precocemente de câncer de pulmão. As Histórias de pessoas comuns que existem hoje são as duas primeiras partes da série: O franco (1994) e A pequena vendedora de sol (1999).

O franco observa um músico de rua chamado Marigo (interpretado por Dieye Ma Dieye, um músico que Mambéty conheceu em bares onde o ator tocava para ganhar uns trocados) e é contextualizado em um momento histórico em que houve uma grande desvalorização do franco CFA, usado na África Ocidental, provocada pelo governo francês. Após perder seu instrumento, o congoma, para a proprietária de seu dormitório (a renomada cantora Aminata Fall) por falta de pagamento de aluguel, Marigo tem a chance

de adquirir um bilhete da loteria nacional premiado. Porém, o músico gracioso e desastrado precisa guardar o bilhete em um local seguro até o sorteio. Com um tom surrealista, observamos os sonhos de Marigo com seu congoma e as inúmeras oportunidades que o bilhete premiado lhe trará, levantando reflexões sobre onde suas prioridades devem ficar. Ao comentar o filme, Mambéty falou: “Eu espero que as crianças se tornem pessoas francas, ao invés de viverem atrás de francos”.

A pequena vendedora de sol acompanha a jornada de Sili Laam (Lissa Balera), uma obstinada menina de muletas que sai da periferia para o centro de Dacar em busca de trabalho para ajudar sua avó cega. Ela passa a vender o jornal pró-governo Sol e entra em rivalidade com outros jovens vendedores de jornais. Apesar das dificuldades de locomoção e do preconceito enfrentado por ser uma garota em um ambiente majoritariamente masculino, a esperançosa Sili conquista aliados que a ajudam a enfrentar seus obstáculos. Mambéty – que faleceu poucos dias antes da finalização do filme – dedica A pequena vendedora “à coragem das crianças de rua”.

Os dois filmes de Histórias de pessoas comuns foram coproduções internacionais, e seus negativos originais de imagem e som ficaram com a produtora suíça Waka Films e sua fundadora, Silvia Voser, que os mantiveram em bom estado. Esses materiais foram utilizados para restaurações feitas em 2K, em 2018, por iniciativa de Voser, em parceria com o laboratório francês Éclair e o Institut Français, que incluiu os filmes no 20 Films pour 2020, um projeto da Cinémathèque Afrique voltado para a circulação não comer-

cial do cinema africano. A gradação de cor das restaurações foi supervisionada por Voser e Wasis Diop, músico e irmão caçula do cineasta, que também trabalhou na produção original dos filmes.

As sessões de Histórias de pessoas comuns no IMS são realizadas com o apoio do Institut Français e da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil. Elas são compostas pelos dois filmes ao lado:

[Citação de Mambéty, originalmente em francês, extraída do curto documentário Le cinéma, c’est de la magie... Djibril Diop Mambéty, 1945-1998 (2022), dirigido por Silvia Voser.]

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

La Petite vendeuse de soleil

Djibril Diop Mambéty | Senegal, França, Suíça | 1999, 45’, DCP - restauração 2K

Le Franc

Djibril Diop Mambéty | Senegal, França, Suíça | 1994, 45’, DCP - restauração 2K

Aravindan Govindan | Índia | 1979, 90’, cópia restaurada em DCP 4K (Cinemateca de Bolonha)

Na vasta e rasteira paisagem de Cheemeni, uma pequena aldeia no norte do estado indiano de Querala, as crianças chamam Kummatty (interpretado pelo músico e artista folclórico Ramunni), uma figura mítica, com aparência de um homem magro, barbudo e velho, que aparece carregando máscaras de animais durante a primavera. Kummatty tem um sorriso largo, um glorioso dom de canto e, apesar de seu jeito inofensivo, o poder de transformar as crianças em bichos diversos. E ele o faz, como numa brincadeira. Acompanhamos a breve visita de Kummatty, junto à trajetória do menino Chindan (interpretado por Master Ashokan), que, após ser transformado em um cachorro, foge de seus colegas e acaba se perdendo. A experiência de Chindan é transformadora em mais de um sentido: vindo de aulas escolares nas quais ele absorve métodos ingleses clínicos e científicos

de entender o mundo, baseados num conceito de controle do ser humano sobre o meio-ambiente, seus dias de cachorro lhe ensinam que todo ser vivo tem direito à liberdade.

Kummatty, o bicho-papão foi o quarto filme dirigido por Aravindan Govindan (1935-1991) e hoje é um de seus mais celebrados. O cineasta (que nasceu e cresceu em Querala) fez de sua breve filmografia uma exploração da complexa e delicada relação entre seres humanos e a natureza, com um olhar poético voltado para a necessidade de cada indivíduo se libertar de gaiolas físicas e espirituais. Ele idealizou Kummatty como uma alegoria pedagógica voltada para crianças, e elaborou as paisagens, as músicas originais (criadas por M.G. Radhakrishnan e Kavalam Narayana Panicker) e a estrutura folclórica da narrativa pensando em um público infantil. A figura titular do filme é baseada livremente nos emissários do deus Shiva, que são interpretados por dançarinos masculinos mascarados durante a celebração anual da temporada de colheita em Querala, chamada Kummattikali. Aravindan disse sobre sua versão do personagem que “Kummatty tem uma persona dupla – uma personalidade real e uma personalidade assumida... Sua personalidade atual se encontra entre o mito e a realidade, e, ainda assim, não há nenhum traço de fantasia nele.”

O filme ganhou o prêmio anual dado para o melhor filme infantil feito em Querala e foi celebrado como uma obra importante para adultos, inclusive pelo crítico e historiador de cinema japonês Tadao Sato, que declarou Kummatty, o bicho-papão o filme mais bonito na história do cinema. Porém, assim como a obra geral de Aravindan (frequentemente produções indepen-

dentes de baixo orçamento), por muito tempo ele esteve fora de circulação, e o negativo original se perdeu. A versão de Kummatty que terá sua estreia brasileira no IMS foi restaurada em 4K em 2021, a partir de duas cópias em 35 mm, pelo World Cinema Project (da The Film Foundation), a Film Heritage Foundation e a Cinemateca de Bolonha, no laboratório L’Immagine Ritrovata.

O trabalho foi feito em parceria com General Pictures e a família de Aravindan, em consulta com o cinegrafista original do filme e colaborador frequente de Aravindan, Shaji N. Karun, e com apoio dado pela Material World Foundation. Um outro filme (crucial de Aravindan, Thamp [A tenda do circo] (1978), foi restaurado em 2022.

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

de uma maneira, segue em outra direção e depois volta ao original, então [se relaciona] com a forma do filme.”

enquanto eu improvisava a partitura. Quase todo Twin Peaks foi escrito sem que eu visse um único frame, pelo menos no episódio piloto.”

David Lynch | EUA | 1997, 134’, DCP - restauração 4K (MK2 Films)

O saxofonista Fred Madison é acusado de assassinar a própria esposa, Renee. Ele se diz inocente, mas as fitas da câmera de segurança parecem comprovar o crime. Preso e condenado por homicídio, um dia ele acorda misteriosamente no corpo de Pete Drayton, um jovem mecânico de automóveis.

Em uma entrevista de 1997 à revista Filmmaker Magazine, por ocasião do lançamento do filme, Lynch fala de seu filme como uma fuga psicogênica: “Em algum momento durante as filmagens, a assessora de imprensa estava lendo sobre diferentes tipos de doença mental e se deparou com uma coisa chamada ‘fuga psicogênica’. A pessoa que sofre disso cria em sua mente uma identidade completamente nova, novos amigos, um novo lar, tudo novo – ela esquece sua identidade passada. Isso tem reverberações com A estrada perdida, e também é um termo musical. Uma fuga começa

O Cinema do IMS dedica essa exibição da cópia restaurada em 4K de A estrada perdida à memória de Angelo Badalamenti, falecido no último 11 de dezembro, aos 85 anos. Parceiro de longa data de Lynch, Badalamenti trabalhou na trilha sonora de filmes como Veludo azul, Coração selvagem, Cidade dos sonhos e da série Twin Peaks, pela qual recebeu o Grammy em 1990. Colaborou também em filmes de Paul Schrader, Jane Campion e Jean-Pierre Jeunet, além de trabalhar com cantores como Nina Simone, Paul McCartney, David Bowie e Roberta Flack.

“Eu me sento com Angelo, converso com ele sobre uma cena e ele começa a tocar essas palavras no piano”, Lynch disse ao The New York Times em 2005, em uma entrevista concedida pelos dois parceiros ao jornal. “Às vezes, até nos reuníamos e inventávamos coisas no piano, e, antes que você percebesse, isso nos levava à ideia de uma cena ou personagem.”

“Quando começamos a trabalhar juntos, tivemos uma espécie de afinidade instantânea – eu não sabendo nada sobre música, mas muito interessado no clima e nos efeitos sonoros. Aprendi muitas coisas sobre efeitos sonoros e música trabalhando com Angelo, sobre como eles são próximos um do outro.”

A estrada perdida será exibido junto ao curta-metragem Jugular, de Fernanda Ramos.

[A entrevista de Lynch à Filmmaker Magazine pode ser lida na íntegra em bit.ly/imslosth. As citações da entrevista de Lynch e Badalamenti foram retiradas de: bit.ly/lynchangelo. Ambas originalmente em inglês.]

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

“As imagens de David são muito influenciadas pela música”, acrescentou Badalamenti. “O andamento da música o ajuda a definir o andamento dos atores, dos seus diálogos e de como eles se movem. Ele se sentava ao meu lado em um teclado, descrevendo o que estava pensando Badalamenti e Lynch

Fernanda Ramos | Brasil | 1997, 5’, 35 mm (Acervo da artista)

Rapaz encontra mulher.

Jugular será exibido junto a A estrada perdida, de David Lynch.

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Prince | EUA, Canadá | 1987, 85’, DCPrestauração 4K (Filmrise)

Em 1987, Prince lançou aquele que ficaria conhecido como um dos discos mais importantes do rock’n’roll mundial: Sign “o” the Times. Nono álbum da carreira do artista, o disco é uma mistura complexa de ritmos, como funk, soul, pop psicodélico, música eletrônica e rock, e se desdobrou em uma bem-sucedida turnê. Para uma multidão que se acotovelava na mais famosa casa de shows de Roterdã, Prince e sua banda apresentaram 13 canções, 11 delas oriundas do álbum. Um registro histórico de um momento único da música pop mundial.

O filme-espetáculo de Prince, que conta com a codireção não creditada de Albert Magnoli, será exibido em uma cópia restaurada em 4K junto ao curta-metragem Tim Maia, de Flávio Tambellini.

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Flávio Tambellini | Brasil | 1987, 15’, 35mm (Acervo do artista)

Um retrato de Tim Maia a partir de conversas, trechos de shows, gravações de estúdio e uma viagem de conversível pela orla do Rio de Janeiro que parece ir do Leme ao Pontal.

Tim Maia será exibido junto ao longa-metragem Prince: Sign “o” the Times.

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Nos dias 20, 21 e 22 de janeiro acontece o Escuta Festival, concebido e desenvolvido pelo Instituto Moreira Salles, em parceria com artistas e coletivos artísticos independentes, com objetivo de ressaltar e celebrar a arte, a cultura e o ativismo das periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro em diferentes linguagens artísticas. Em sua quarta edição, a programação de cinema do festival tem a curadoria de Lorran Dias, que apresenta o programa Sessão Coragem: Formas em Fluxo.

Trata-se de uma seleção de filmes experimentais que habitam os limites entre o cinema e as artes visuais, seja na experimentação sobre a forma e o processo de produção das obras, seja no diálogo do seu conteúdo com outras linguagens artísticas – como a música, o vídeo e a poesia. Ao encontro do caráter experimental do programa, também serão expandidos os espaços e as maneiras de assistir aos filmes, deslocando as obras da sala de cinema para a piscina na área externa do IMS Rio.

A Sessão Coragem: Formas em Fluxo apresenta um conjunto de trabalhos realizados majoritariamente por artistas e cineastas residentes no estado do Rio de Janeiro, sobretudo em territórios periferizados.

Entrada gratuita.

Edna Toledo | Brasil | 2018, 16’, DCP (Acervo da artista)

Por meio de objetos ao redor do seu quarto, a cineasta dialoga consigo mesma sobre sua história pessoal para combater a fibromialgia.

Lorran Dias | Brasil | 2022, 49’, DCP (Acervo

Colônia Juliano Moreira, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estelar trabalha em um hospital psiquiátrico e tem visões do passado. Durante uma crise hídrica no estado, recebe Kalil – seu irmão mais novo – para morar em sua casa. Em meio às divergências políticas e identitárias entre ambos, Estelar percebe que é preciso coragem para rever suas posições conservadoras. Ela inicia uma saga que a levará onde residem todas as diferenças, os tempos, os abismos e os mistérios entre nós.

Bruno Ribeiro | Brasil | 2022, 25’, DCP (Acervo do artista)

Gabriela é uma jovem pianista negra que irá se apresentar em seu primeiro grande recital. No entanto, um sonho com sua falecida mãe desestabiliza a mente e o coração de Gabriela, colocando em risco a sua apresentação.

A partir de uma série de encontros ao longo de um dia, Gabriela irá se jogar em uma jornada de reconciliação com suas memórias e sua mãe. O filme foi vencedor do Prêmio do Júri para curtas-metragens no Festival de Berlim de 2022.

Wallace Lino e PV Lino | Brasil | 2022, 20’, DCP (Acervo dos artistas)

A corpa é o manifesto do lugar seguro para LGBTQIAs negras e periféricas. O lugar onde o gênero feminino é expressão do amor feito de veias, sangues, ossos e medulas, numa ação da materialização dos sonhos nas geografias das favelas e periferias do Rio de Janeiro.

Sabine Passareli e Vicente Baltar | Brasil | 2022, 65’, DCP (Acervo dos artistas)

O projeto Podemos ser mais do que imaginamos ser foi realizado em 2022 através do edital Fomento à Cultura Carioca, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Consiste no desenvolvimento, na realização e na documentação de sete performances pelas artistas Anis Yaguar, Cuini, Diambe da Silva, Sabine Passareli, Sumé Yina, Tuca e Vicente Baltar.

Curadoria de cinema

Kleber Mendonça Filho

Programadora de cinema Marcia Vaz

Programador adjunto de cinema Thiago Gallego

Produtora de programação de cinema

Quesia do Carmo Assistente de programação/ produção

Lucas Gonçalves de Souza Projeção Adriano Brito e Edmar Santos

Legendagem eletrônica Pilha Tradução

O programa do mês tem o apoio da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil, Institut Français, Cinemateca de Bolonha, CTAv Escuta Festival, TV Coragem, Mutual Films, Film Rise, MK2 Films e das distribuidoras Diamond Films, Embaúba, Imovision e O2 Play. Agradecemos a Lorran Dias, Luana Pinheiro, Jorge Freire, Fernanda Ramos, Flávio Tambellini, Bruno Ribeiro, Sabine Passareli, Vicente Baltar, Wallace Lino, PV Lino, Edna Toledo, Ana Camila Esteves/Mostra de Cinemas Africanos, Arindam Sen, Nathalie Tric e Thomas Sparfel/Embaixada da França no Brasil, Olivier Barlet, Pedro Henrique Gomes, Pierre Boustouller/Éclair Classics, Ramu Aravindan, Shivendra Singh Dungarpur/Film Heritage Foundation, Silvia Voser/ Waka Films.

Sessão Mutual Films

Revista de Cinema IMS

Produção de textos e edição Thiago Gallego e Marcia Vaz

Diagramação

Marcela Souza e Taiane Brito Revisão

Flávio Cintra do Amaral

Sessão Coragem

Com apresentação de documentos comprobatórios para professores da rede pública municipal, estudantes, menores de 21 anos, portadores de Identidade Jovem, maiores de 60 anos, pessoas que vivem com HIV e aposentados por invalidez. Cliente Itaú: desconto para o titular ao comprar o ingresso com o cartão Itaú (crédito ou débito).

Ingressos à venda na bilheteria, para sessões do mesmo dia. Vendas antecipadas no site ingresso.com. Ingressos e senhas sujeitos à lotação da sala (113 lugares).

Em casos de cancelamento de sessões por problemas técnicos ou por falta de energia elétrica, os ingressos serão devolvidos. A devolução de entradas adquiridas pelo ingresso.com será feita pelo site Sessões para escolas e agendamento de cabines pelo telefone (21) 3284 7400 ou pelo e-mail imsrj@ims.com.br.

Programa sujeito a alterações. Acompanhe nossa programação em cinema.ims.com.br e facebook.com/cinemaims.

As seguintes linhas de ônibus passam em frente ao IMS Rio:

Troncal 5 - Alto Gávea - Central (via Praia de Botafogo) 112 - Alto Gávea - Rodoviária (via Túnel Rebouças) 538 – Rocinha - Botafogo 539 – Rocinha - Leme Ônibus executivo Praça Mauá - Gávea.

Decisão de partir (Heojil kyolshim), de Park Chan-wook (Coreia do Sul | 2022, 129’, DCP)

Decisão de partir (Heojil kyolshim), de Park Chan-wook (Coreia do Sul | 2022, 129’, DCP)