8 minute read

Lolei

Pages précédentes :

180. Prah Kô, lion crachant des rinceaux, stuc, pilastre, angle sud-est de la tour-sanctuaire sud (alignement est).

181. Prah Kô, Surya, linteau, façade est, tour-sanctuaire nord-est (alignement est). 182. Prah Kô, fausse porte.

183. Prah Kô, devatâ.

grâce à l’épaisseur considérable de ses murs : ouvrant à l’ouest par un porche, il est aéré par des rangées de trous et orné en haut de fi gures d’ascètes dégrossies dans la brique, tandis qu’en bas était ménagée toute une série de niches abritant d’autres personnages sculptés dans le mortier de revêtement. Du côté occidental, la cour, très étroite, était occupée par deux longues galeries nord-sud symétriques par rapport à l’axe du monument, marqué par un gopura en partie démoli. Le mur de première enceinte, de 58 m sur 56, était en brique, comme ses deux gopuras, simples bâtiments carrés à salle unique, avec colonnettes cylindriques et beaux linteaux ayant pour motif central Vishnou sur Garuda : le gopura oriental, plus important que l’autre et formant cella de 3,60 m de côté, abrite la stèle de fondation. Trois « Nandin » (taureaux sacrés), montures de Çiva, sont couchés face aux sanctuaires de l’est où le soubassement en grès mouluré, formant plateforme commune, est coupé par trois perrons dont les socles d’échiffre ornés de dvârapâlas et de devatâs sont garnis de lions trapus : un seul emmarchement axial existe sur la face ouest. Les tours sanctuaires en brique, disposées sur deux rangs, sont au nombre de six et d’importance inégale ; sur le front est, la tour médiane, en léger retrait, est prédominante ; tandis qu’en arrière, les trois prasats sont semblables mais moins développés que celui de l’angle nord-ouest de la plateforme qui est désaxé par rapport au sanctuaire correspondant de la première rangée, sans qu’on puisse en deviner la raison. Les six tours, ouvrant à l’est, sont à quatre étages fi ctifs en retrait devenus assez informes, et étaient revêtues d’un enduit en mortier à base de chaux, remarquablement sculpté et conservé par endroits – principalement à la tour d’angle nord-est – après onze siècles d’existence. Sur la face orientale, les encadrements de baies et motifs de fausses portes sont en grès, avec de splendides colonnettes octogonales qui sont incontestablement les plus belles de l’art khmer, et les mêmes panneaux à mascarons qu’à Bakong. Les cadres sont en quatre parties, assemblées d’onglet comme des pièces de bois, ce qui était encore préférable au système barbare de Bakong, où la porte était percée dans un monolithe. Les linteaux, également en grès, sont de même valeur qu’à Bakong et traités dans le même esprit, mais peut-être avec moins de variété. On remarquera plus spécialement ceux qui surmontent les portes des trois tours, avec leur décor rehaussé de petits cavaliers et de fi gurines montées sur nâgas,

354 et ceux, plus sobres mais à l’état de neuf, des fausses portes de la tour médiane, à garuda central tenant la branche, surmontés d’une charmante frise de petites têtes alignées. Les cellas carrées, de 3,40 m de côté et 3,70 m au sanctuaire principal, étaient réservées aux divinités masculines ; aussi les piles d’angle sont-elles ornées de robustes dvârapâlas sous arcature qui, contrairement à ce qui se passe à Bakong, sont en grès et encastrés dans le briquetage ; ils sont d’un style très particulier : celui de l’angle nord-est, face nord, de la tour médiane, a l’air particulièrement imbu de sa puissance, et l’on se sent très loin des graciles gardiens de Bantéay Srei. Les trois tours arrière, réservées aux divinités féminines et de 2,50 m seulement dans œuvre, ont été moins bien traitées : de proportions plus réduites, elles sont entièrement en brique, à l’exception des encadrements des portes et des devatâs des piles d’angle, remplaçant les dvârapâlas, et qui déjà annoncent celles du style Bakheng. Le décor est partout ailleurs ciselé dans l’enduit, même pour les colonnettes, fausses portes – dépourvues de mascarons – et linteaux : pour ces derniers, les motifs étaient d’abord ébauchés dans la brique. Comme à Bakong, plusieurs sculptures de qualité, tant du IXe siècle que du style du Bayon, ont été découvertes au cours des travaux : n’ont été laissés en place qu’un Çiva dans la tour d’angle sud-est et une divinité féminine sans tête dans la tour médiane arrière ; ces statues sont toutes deux de l’époque du monument.

LOLEI

Date : fi n du IXe siècle (893) Roi constructeur : Yaçovarman (nom posthume : Paramaçivaloka) Culte : brahmanique (çivaïte)

Le temple de Lolei se trouve implanté dans le prolongement de la piste de Bakong, à 500 mètres au nord de la route Nationale n° 6 : son chemin d’accès, se dirigeant vers le nord-ouest, prend donc sur la gauche de celle-ci en venant de Siemréap, peu après la borne kilométrique 13 et 400 m plus loin que la piste de Bakong. Le croisement est marqué par un panneau indicateur, et la distance à parcourir est de 600 m au travers des rizières, sur une digue généralement praticable aux autos mais dont les passerelles en bois sont souvent en mauvais état.

Pages suivantes :

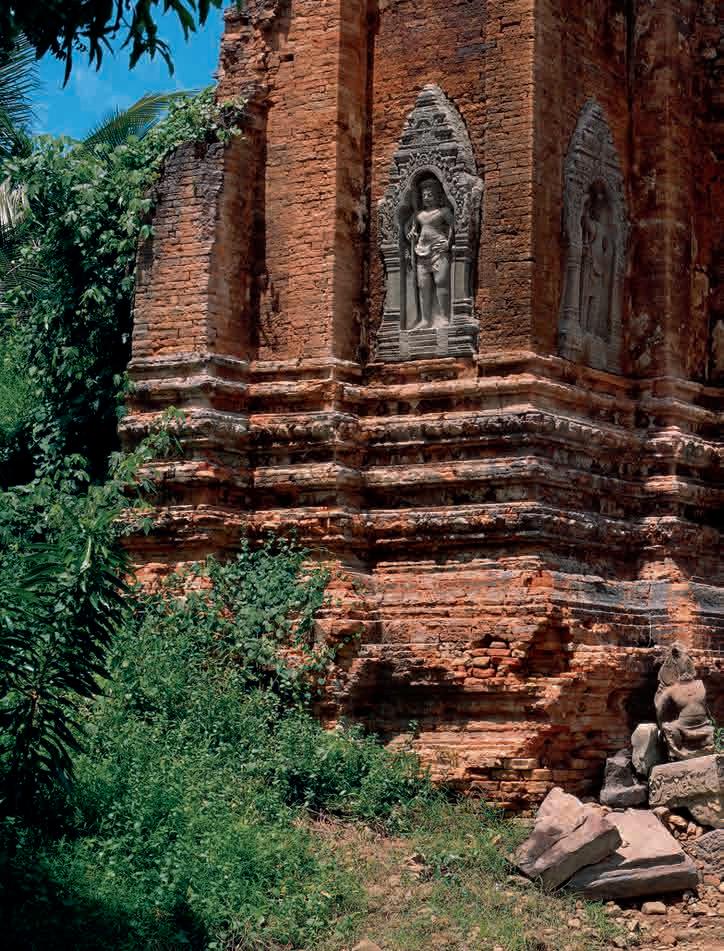

184. Lolei, tours-sanctuaires, vues du sud-est.

185. Lolei, tours-sanctuaires, alignement ouest. 186. Lolei, devatâ.

187. Lolei, dvarâpala.

Lolei, comparable comme situation au Mébôn du Baray oriental, formait une île au milieu de l’Indratatâka, grande pièce d’eau de 3 800 m de long sur 800 de large dont le creusement fut commencé, nous disent les inscriptions, cinq jours après le sacre d’Indravarman I, et qui était destinée à l’alimentation en eau de la capitale (Hariharâlaya) comme à l’irrigation des plaines environnantes. La stèle nous révèle que le temple de Lolei était dédié à Indravarmeçvara, en souvenir du père de Yaçovarman : elle constitue, d’après M. Cœdès, la charte de fondation d’une série d’ermitages identiques portant tous le nom de Yaçodharaçrama et construits par ordre du roi l’année même de son avènement. L’aspect du monument est gâté par la présence fâcheuse des diverses constructions d’une bonzerie au milieu desquelles les tours sanctuaires se trouvent encastrées. Les prêtres se sont livrés en outre à un certain nombre de remaniements et de démolitions, principalement dans l’agencement des terrasses, qui rendent peu lisible le dispositif initial. L’ensemble est constitué par deux gradins dont les murs de soutènement en latérite sont coupés par quatre perrons d’axe dont les socles d’échiffre étaient garnis de lions et fl anqués de gargouilles évacuant les eaux de la terrasse supérieure. Le premier, d’une largeur totale de 9 m laisse à l’extérieur une berme pourtournante de 2 m limitée seulement par un cordon demi-cylindrique rappelant les corps de nâgas courant à même le sol. Le second, de 90 m est-ouest sur 80 nord-sud, a 2,40 m de hauteur, et sa berme, large de 2,40 m, est limitée par un tour d’enceinte qui, par suite d’opérations de remblai, est devenu mur de soutènement pour la plateforme. Celle-ci portait quatre tours en brique qui devaient reposer sur un soubassement commun, aujourd’hui enterré, et sont disposées sur deux rangs : celles de l’est sont plus importantes, bien qu’elles aient toutes quatre étages en retrait, et l’enduit de revêtement en mortier à base de chaux a presque totalement disparu. La mieux conservée est la tour d’angle nord-est, tandis que celle de l’angle sud-ouest a ses parties hautes écroulées. L’implantation des deux tours nord, axées sur les perrons est-ouest, permet de supposer que le plan initial comportait deux alignements de trois tours comme à Prah Kô, deux d’entre elles étant restées à l’état de projet ou ayant été démolies, comme les bâtiments annexes s’il y en eut. Toutes les caractéristiques de Prah Kô se retrouvent à Lolei, sauf qu’en ce dernier temple, les portes sont percées, comme à Bakong, dans un monolithe. Les motifs des piles d’angle sont les mêmes – dvârapâlas à la rangée est, devatâs à l’ouest, abrités sous une arcature de palais et sculptés dans un bloc de grès encastré dans le briquetage : le style des devatâs se rapproche beaucoup de celui du Bakheng, presque contemporain ; celle de l’angle nordest, face est, de la tour nord-ouest est remarquablement conservée. Le décor des panneaux de fausses portes, aux multiples fi gurines, est déjà beaucoup plus menu qu’à Bakong et Prah Kô, et les mascarons ont disparu. Les linteaux valent ceux des deux autres temples, et présentent encore de belles qualités de composition, de facture et de verve, mais plusieurs sont détériorés ou manquants. On remarquera à la tour nord-est, au-dessus de la baie Indra sur éléphant, avec fi gurines mêlées au décor et branche à nâgas crachés par de petits makaras, puis, côté nord et sud (ce dernier très rongé) une divinité surmontant la tête de Kâla, avec le curieux motif que l’on retrouve à Baksei Chamkrong et au Mébôn oriental de la branche terminée par un Ganeça chevauchant sa trompe transformée en monture ; à la tour sud-est, porte orientale, Vishnou sur Garuda, avec branche à nâgas terminaux, et, au nord, divinité sur tête de Kâla, petits cavaliers et branche terminée par des makaras crachant des lions ; à la tour nord-ouest, le linteau est, à l’ornementation profondément fouillée, surmonté d’une frise minutieusement traitée. Les cellas, de plan carré, sont de grande dimension : respectivement 4,50 m de côté à la première rangée et 4 m à la seconde. Les portes ont leurs piédroits inscrits, et leurs colonnettes, du même type qu’à Prah Kô, se compliquent déjà par la multiplication des feuilles garnissant les nus.

1952 : découverte à Lolei d’un ancien Gopura ayant été enterré dans un remblai, et d’un lion d’échiffre en marche, position unique dans l’art khmer. 1966 : effondrement d’une partie du sanctuaire sud-est.

355