kulturstiftung des bundes

Kathrin Fahlenbrach, Martin Klimke und Joachim Scharloth «Macht Happening und schmeißt Genossen raus»

Manuel Gogos Generation Super 68

Klaus Theweleit 68 total hybrid Rainer Rother Vorahnung der Wende?

Marcel Beyer Vergessen machen, Proust László Márton Vergiss nicht, was du versprochen hast!

Judith Kuckart In Sehnsucht sesshaft

Ekkehard W. Haring Kafka in Frankenstein

Irene Grüter «... hier darf ich‘s sein.»

Olaf A. Schmitt «Wer sind nun wir?»

Ulrike Gropp Auf Stelzen Ada Raev Macht und Freundschaft

Meldungen Gremien

herbst 2007 4 6 8 10 12 14 26 28 30 32 34 36 38 39

Luis Jacob wurde 1970 in Peru geboren und lebt heute in Toronto/Kanada. Der Künstler, der auch mit zwei Installationen bei der documenta XII vertreten war, nutzt Formate wie Video, Fotografie, Perfor mance und Aktionen im öffentlichen Raum. Eigens für dieses Magazin stellte Jacob eine Serie von zehn Tableaus zusammen. Sie ergeben sich aus der Anordnung von Fotografien, die zunächst völlig zusammenhangslos wirken, bei näherem Hinschauen jedoch einer bestimmten Assoziation folgen: Farben, Formen, Linien, Bewegungen, Materialien usw. Beim Betrachten der Bilder entstehen neue Assoziationsketten, die wiederum jedem einzelnen Bild eine neue Bedeutungsaura verleihen. Wie in seiner großen 159 teiligen Arbeit Album III auf der documenta zeigt sich auch in dieser Serie ein zentrales Anliegen des Künstlers: Er will uns die eigenen assoziativen Prozesse bewusst machen, mit denen wir unsere disparaten Eindrücke ordnen und mit Bedeutung versehen.

Mit der W M 2006 schwappte eine Welle der Euphorie über Deutschland. Nicht nur im Ausland bekam das Bild der Deutschen einen helleren, leichteren Farbklang. Die Fähnchen in den Nationalfarben flat terten umso fröhlicher, als sie anscheinend nicht mehr mit dem ‹Pathos der Deutschen› beschwert wa ren. 2006 wurde als Jahr der Neuerfindung der Deutschen gefeiert. Ob und wie weit das neu deutsche Lebensgefühl trägt, wird sich in den beiden nächsten Jahren, 2008 und 2009, zeigen. Dann nämlich, wenn das gegenwärtige Selbstverständnis der Deutschen anlässlich von runden ‹Jubiläen› auf seine historischen Grundlagen befragt wird. Mit deutscher Gründlichkeit, so zeichnet sich jetzt schon ab, wird es um nichts weniger als eine Inventur gehen. Die Kulturstiftung des Bundes sieht sich mit einer ganzen Reihe von Anfragen und Anträgen zu Themen rund um diese Jubiläen konfrontiert und wird auch einige größere Projekte dazu entwickeln. >>> Das Jahr 1968 markiert eine Wende im Selbstbild der Deutschen. Die Ambivalenz, die den Rückblick auf die seit 1968 vergangenen 40 Jahre kennzeich net [ vgl. die Aufsätze von Klaus Theweleit und Manuel Gogos ] , kann möglicherweise als ein Indikator für ein differenziertes Geschichtsbild interpretiert werden, das selbst ein viel zu wenig gewürdigter Ef fekt der 68 er ist: Die heutige Gedenkkultur der Deutschen verweigert sich einem Erledigungsgestus und ist Ausdruck einer Kultur der kritischen Annäherung geworden. Inwieweit ist unser heutiges Selbstverständnis durch die Geschichte geprägt worden, was haben wir davon in unser kulturelles Erbe übernommen? Solche Fragen liegen auch den Aufsätzen in der vorliegenden Ausgabe des Magazins zugrunde. >>> Der Aufsatz von Fahlenbrach/Klimke/Scharloth lenkt den Blick beispielsweise auf die europäische, wenn nicht globale Dimension der 68 er-Bewegung, eine Perspektive, die angesichts der heutigen internationalen Verflechtungen eine neue Qualität gewinnt. >>> Ähnliches gilt auch für die Ereignisse, derer im Jahr 2009 gedacht wird, die Gründungen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 1949, der Beginn der deutschen Teilung und die Wiedervereinigung 1989, die eine ‹Wende› vor allem im gesamteuropäischen Kontext markiert. Inwiefern sich schon vor dem Fall der Berliner Mauer speziell in der Kultur seismographisch feine Erschütterungen abzeichneten, spürt der Aufsatz von Rainer Rother «Vorahnungen der Wende?» im Bereich der ostdeutschen und osteuropäischen Filmproduktion nach. Hat die Kultur (noch immer) den Stellenwert für unser kulturelles Gedächtnis, dass in ihren künstlerischen Ausdrucksformen große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen?

>>> In ande ren Fällen werfen künstlerische Bearbeitungen ein Licht auf gesellschaftliche Ereignisse oder erhellen unsere dunkel-unbewussten oder gesellschaftlich eingeübten Strategien im Umgang mit historisch be dingten Herausforderungen der Gegenwart. Dafür stehen in diesem Heft die literarischen Beiträge von Marcel Beyer, László Márton und Judith Kuckart, die die europäische Dimension erinnerungskultu reller Auseinandersetzungen am Beispiel deutsch-ungarischer Kulturbeziehungen kenntlich machen.

>>> Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat einmal den für alle Kulturschaffenden (und auch Kultur förderer!) bedenklichen, aber eben auch bedenkenswerten Satz formuliert: «In der Kunst ist es schwer, etwas zu sagen, was so gut ist wie nichts zu sagen.» Sofern Kunst dazu beiträgt, zeitgemäße Formen der Verständigung zu finden, die mehr zum Ausdruck bringen als das, was in Diskussionen und wissen schaftlichen Texten seinen Niederschlag findet, ist sie für die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe unentbehrlich. Kunst gibt eben auch ‹Vor-Ahnungen›, dem Vorbewussten, dem noch nicht Erfah renen, dem Vergessenen und dem noch nicht Gedachten, vielleicht sogar dem Unaussprechlichen, Gestalt. Im Wittgensteinschen Sinn kann im Rahmen der hier versammelten Artikel deshalb auch nur annähernd zur Sprache kommen, welche menschlichen Kräfte angesprochen und mobilisiert werden, wenn die Kultur Raum und Rahmen zur Verfügung stellt, in denen Menschen sich in ihren individuellen und gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten erproben [ vgl. die Reportagen und Berichte von Ulrike Gropp zum bürgerschaftlichen Engagement in Kulturprojekten in den neuen Bundesländern, Irene Grüter und Olaf A. Schmitt zu Heimspiel Theaterprojekten in Weimar und Heidelberg]. Es muss erfahren, erlebt, getan — und, ja auch! — finanziert werden.

editorial 3 editorial

Hortensia Völckers, Alexander Farenholtz [Vorstand Kulturstiftung des Bundes]

von kathrin fahlenbraCh, Martin kliMke und joaChiM sCharloth

«M aCht happening und sChMeisst genossen raus»

Kultur und Protest

«Macht Happening und schmeißt Genossen raus. Nicht jeder hat ei nen Buchholzkopf.» So beschrieb die situationistische Provokations gruppe Kommune I den im Juni 1968 bei der Besetzung des Germanistischen Seminars der FU Berlin schwelenden Konflikt mit den Genossen des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) Westber lin. Betont öffentlichkeitswirksam hatten die Kommunarden laute Beat-Musik aus den Fenstern des Seminars erschallen lassen und sich über die Art und Ziele der Besetzung mokiert: «Als wir ins Germanis tische Seminar kamen, war alles schon ‹vergesellschaftlichtes Produk tionsmittel› geworden (‹Bücherklauen ist konterrevolutionär› stand auf Plakaten, mit Reißzwecken festgemacht, damit nichts beschädigt wurde).» Während Mitglieder des SDS die Beat-Musik als unpoli tisch einstuften und das Spielen der Internationale sowie politische Diskussionen forderten, vermisste die Kommune jeglichen Aktions charakter eines Happenings bei der Besetzung. Der Streit schien un lösbar, sodass sich die Kommune nach dem Abschalten des Stroms gezwungen sah, resigniert das Institut zu verlassen und zu resümieren: «Wir wollten das Institut verändern, die andern wollten es beschützen.»

Trotz dieser Berliner Episode muss die Revolte der Studenten und Ju gendlichen in den 1960 er Jahren und insbesondere das magische Jahr 1968 zuallererst als globales Phänomen gesehen werden. In ihr laufen verschiedenste politische und kulturelle Entwicklungen zusammen, deren Ursprünge man in der westlichen Welt bereits in der zweiten Hälfte der 1950 er Jahre ausmachen kann. Eine, wenn nicht sogar die wichtigste, Bedingung für die Entstehung der Achtundsechziger-Be wegung ist die immense wirtschaftliche Konjunktur der 1950 er Jahre. Ob in den USA, Großbritannien oder der Bundesrepublik, die 1950 er Jahre bescherten einen wirtschaftlichen Boom, der die Tür zur Kon sumgesellschaft aufstieß, wovon besonders die Mittelklasse profitierte. Diese Prosperität schuf ebenso gesellschaftliche Freiräume, die sich in einer verstärkten Freizeitkultur niederschlugen. Damit einher gingen die Entdeckung und der steigende Einfluss der Jugend als ökonomischer Faktor. Die Nachkriegs-Generation der ‹baby boomer› sorgte nicht nur für eine Explosion der Studentenzahlen und eine strukturelle Überforderung der Universitäten am Anfang der 1960 er Jahre. Sie ver fügte bereits ebenso über eine Kaufkraft, die sie insbesondere für die Mode- und Musikindustrie zu einer äußerst attraktiven Zielgruppe machte. Kommerzialisierung und kulturindustrielle Verwertung von Jugendkultur finden also bereits hier ihren Anfang und ziehen sich wie ein roter Faden durch das gesamte Jahrzehnt.

Dass all diese Prozesse und Diskurse international rezipiert wurden, war vor allem der Entwicklung der Kommunikationstechnologie, insbesondere dem Fernsehen und internationaler Satellitenkommuni kation zu verdanken. Im Juli 1962, ein Jahr nach Gründung des ZDF, ermöglichte der von der NASA entwickelte Satellit Telstar 1 bereits die erste internationale Satellitenübertragung von Fernsehbildern aus den USA nach Europa. Darüber hinaus vervielfachte ein Ausbau der internationalen Passagier-Luftfahrt im Laufe der 1960 er Jahre die Zahl der Flugziele und ließ zugleich die Ticketpreise sinken. Der Kalte Krieg und die verstärkten kulturdiplomatischen Anstrengun gen beider Supermächte im Kampf um die globale öffentliche Mei nung forcierten ebenso den Anstieg des transnationalen Austausches zu Beginn der 1960 er Jahre. Technologische Möglichkeiten sowie eine sich internationalisierende Medienlandschaft sorgten so bereits Anfang des Jahrzehnts für eine Verkürzung internationaler Kommu nikationsräume und eine qualitativ neue Stufe der soziokulturellen Vernetzung über die Staatsgrenzen hinweg.

Dieses System internationalen Austausches begünstigte auch früh die Entstehung transnational bedeutsamer Subkulturen und Protestbe wegungen. Das Beat-Movement oder Phänomene wie die Halbstar ken lieferten so mit ihrer Wut auf die Konsumgesellschaft und die spirituelle Verödung der Gesellschaft der 1950 er Jahre entscheidende Inspirationsquellen für die junge Generation. Auch künstlerische Avantgarden wie die Situationistische Internationale ( SI) formierten sich auf transnationaler Ebene und führten, beeinflusst vom Existen tialismus Sartres und Camus‘, sowie vom Dadaismus, Surrealismus und den Lettristen, Künstler und Künstlerinnen aus verschiedensten Ländern zusammen. Andere Bewegungen, wie die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, entfalteten durch ihre Ikonographie, Protesttechniken und politisch-moralischen Botschaften transnationale Inspirationskraft über die Grenzen hinweg. Ob Rosa Parks, Martin Luther King oder Freedom Rides; die Demonstrationsformen der di

rekten Aktion wie Sit-ins, mediale Inszenierung und das Anprangern eines Apartheidsystems in einem Zentrum der westlichen, ‹freien Welt› spielten eine entscheidende Rolle im Politisierungsprozess westlicher Aktivisten. Die aus der Bürgerrechtsbewegung erwachsene Black-Power-Bewegung inspirierte hierbei zu wachsender Entschlossenheit und Militanz gegenüber einem scheinbar kompromissunwilligen Estab lishment. Darüber hinaus sorgte sie auch für eine verstärkte Hinwen dung zu den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt und den Spät folgen europäischer Kolonialpolitik. Am deutlichsten wurde dieser Zusammenhang in Vietnam. Der amerikanische Krieg in Südostasien avancierte zum Symbol imperialistischer Unterdrückung der Dritten Welt durch den freien Westen. Die 1965 in den USA auf brei ter Front einsetzende Anti-Kriegsbewegung wirkte daher nicht nur international stilbildend in ihren Protestformen wie des Teach-ins. In der Traditionslinie eines seit den 1950 er Jahren fest etablierten internationalen pazifistischen Netzwerkes gegen die Atombombe erzeugte sie in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre vielmehr den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Protestierenden weltweit: die Opposition gegen den Vietnamkrieg. Der Viet Cong, Che Guevara, aber auch Mao Zedong wurden aus dieser Perspektive heraus mit zunehmender Eskalation des Konflikts zu international verwendbaren Protestiko nen, die die Unbeugsamkeit gegen einen übermächtigen, global ope rierenden Imperialismus illustrierten.

Doch auch die Neue Linke selbst war transnationalen Ursprungs. Ent standen im Kreise der britischen New Left unter dem Einfluss des Historikers E P. Thompson war sie ein europäisches Produkt, das An fang der 1960 er Jahre seinen Weg über den amerikanischen Soziolo gen C. Wright Mills und andere in die USA fand. Durch den amerika nischen SDS (Students for a Democratic Society) und sein 1962 veröf fentlichtes, programmatisches Port Huron Statement erhielt sie ihre weitere Ausprägung und etablierte sich fortan in einem transatlan tischen Zusammenhang. Denn gemeinsam war Aktivisten auf beiden Seiten des Atlantiks die Absage an den traditionellen Marxismus und seinen Fokus auf die Arbeiterklasse, eine fundamentale Unzufrie denheit mit dem Kalten Krieg (seiner Abschreckungspolitik der nu klearen Vernichtung und der Ideologie des Anti-Kommunismus), so wie die Anklage von gesellschaftlicher und politischer Apathie, Mate rialismus und kapitalistischem Konkurrenzdenken.

Die internationalen Wechselwirkungen zwischen den Protestkulturen der westlichen Welt speisten sich also zum einen durch eine kollektive Protestidentität, die sowohl kulturelle als auch politische Bezugs punkte aufweisen konnte und durch einen globalen Mediendiskurs verstärkt wurde. Zum anderen gewannen diese Vernetzungen ihre Kraft auch dadurch, dass das Problem (Imperialismus, Bipolarität des Kalten Krieges, etc.) als ein internationales aufgefasst wurde und somit auch die Konstruktion eines gemeinsamen globalen Feind bildes zuließ, welches lokal anschlussfähig war. Ausgehend von den Universitäten und befördert durch gemeinsame intellektuelle Quel len oder Personen wie Herbert Marcuse, entwickelt sich in der zwei ten Hälfte der sechziger Jahre eine internationale Sprache des Dissens, die oftmals US -amerikanischer Provenienz war.

Lebens- und Kommunikationsstile zwischen Kommune und SDS

Was im Rückblick als transnationale lingua franca des Protests er scheint, war in Wahrheit ein höchst vielfältiges Gemisch unterschied licher Dialekte, deren Sprecher einander nicht immer verstehen konn ten. In Deutschland standen sich die lustbetonten Revolutionäre des Alltags aus der Kommunebewegung und die Agitatoren der Arbeiter klasse im SDS oft reichlich verständnislos gegenüber, wie die Vorgän ge bei der Besetzung des Germanistischen Seminars der FU zeigen. Dutschke etwa nannte die Mitglieder der Kommune I in einem Inter view im Spiegel «bedauernswerte Neurotiker». Und auf die Kommu nemitglieder wirkten die abstrakt debattierenden Marxisten merk würdig verklemmt und lustfeindlich. «Nur die rationale Diskussion verhindert allgemeine Kopulation», hieß es provozierend auf einem ihrer SDS -kritischen Flugblätter.

Die ideologischen Differenzen fanden ihren Ausdruck auch in konträren Lebens- und Kommunikationsstilen. Während die Mitglieder des SDS sich bestenfalls durch das Tragen von Freizeitkleidung in allen Lebenslagen von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzten, griffen die Kommunarden — ähnlich den amerikanischen Hippies — tief in den Fundus von Kostümverleihen und Second-Hand-Läden. Selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung lobte anlässlich eines Gerichtsprozesses gegen Fritz Teufel und Rainer Langhans begeistert, dass gegen die bunte Eleganz des Kommunarden-Looks selbst Dressmen nur ein

2

4 2008 40 jahre dana C h s

1

internationale prote stkulturen uM 1968 und ihre kulturges ChiChtliChen folgen

müder Husten seien. Fritz Teufel war in einem orangefarbenen, mit Goldknöpfen besetzten Mao-Kittel, der mit lila Manschetten und Krägelchen besetzt war, vor dem Richter erschienen und Langhans hatte eine lindgrüne Jacke angelegt, die durch rosa Knöpfe, einen rot leuchtenden Ring am Finger und die hellblaue Bluejeans einen apar ten Kontrast erhielt. Dagegen wirkten die verbandlich organisierten linksradikalen Studenten in ihren Hemden und Pullovern, in ihren Jacketts und Cordhosen eher blass. Doch nicht nur in der Kleidung unterschieden sich Kommunarden und SDS ler; auch Körpersprache, Wohnformen und Kommunikationsstile vertieften die ideologischen Gräben. Während sich Kommunemitglieder betont locker und unge zwungen gaben und sich das Kommuneleben bevorzugt im Sitzen auf Matratzenlagern abzuspielen schien, drückte sich der Anspruch, intellektuelle Avantgarde zu sein, bei den Kollegen vom SDS in reduzierten Formen expressiver Selbstdarstellung aus; allenfalls gelesen wur de ostentativ.

Umso komplexer war dagegen die Sprache, die im SDS gepflegt wurde. In atemlosem Stakkato wurden Fachwörter aus Marxismus, Kritischer Theorie und Psychoanalyse aneinandergereiht. Redner produ zierten nicht enden wollende Satzungetüme, und wer nicht mit Zi taten aus den Klassikern aufwarten konnte, hatte in Diskussionen ei nen Nachteil. Der sprachliche Sound der Kommunebewegung war ein ganz anderer. Hier nannte man die Dinge beim einfachen Namen: Man ‹bumste› oder ‹vögelte› und hatte dabei ‹Orgasmusschwierig keiten›, und das Wort ‹Scheiße› entwickelte sich zum Hochwertwort. Man duzte bald nicht nur Genossen. Ich-Aussagen hatten Konjunk tur, denn nur im subjektiv Empfundenen glaubte man Authentizität zu finden. Über die eigenen Gefühle und Probleme zu sprechen, wur de zum Fetisch des Kommunemilieus. Wer nicht mitmachte, der flog raus. Zeigte der Kommunikationsstil im SDS den Anspruch, die Re volution auf wissenschaftlicher Basis zu verwirklichen, so inszenierten die Kommunarden in ihrem Sprachgebrauch eine unmittelbare Emo tionalität, durch die die zwischenmenschlichen Beziehungen revoluti oniert werden sollten. «Was uns den Eltern und Lehrern überlegen macht, ist nicht die stärkere sexuelle Potenz, sondern unsere größere Empfindungsfähigkeit». So heißt es auf dem 1 Flugblatt des antiauto ritären Menschen. Die Unterschiede in der Selbstdarstellung gingen aber noch weiter. Während sich die SDS -Mitglieder gegen den Hang der bürgerlichen Presse wehrten, ihre prominentesten Mitglieder zu Leitfiguren zu stilisieren, arbeiteten die Kommunarden gezielt an ih rem Medienimage und verfolgten und dokumentierten mit wachsen der Begeisterung alle Zeitungsberichte: bot das mediale Interesse an ihrem performativen Protest doch völlig neue Möglichkeiten der Ein flussnahme auf den kulturellen Common Sense.

Massenmedien und Protest um 1968

Dennoch gab es auch gemeinsame Wurzeln der Protestformen von Kommune I und dem SDS . Sowohl die politischen Protestaktionen des SDS im öffentlichen Raum (Go-ins, Sit-ins, Teach-ins, usw.) als auch die situationistischen Performanceaktionen der Happeningsze ne, die mehr auf die Veränderung des kulturellen Common Sense ab zielten, griffen auf spontaneistische Weise in die symbolische Ord nung des öffentlichen Raumes ein. Die Protestierenden inszenierten sich hierbei als symbolische Kollektivkörper, welche die bestehenden Codes öffentlicher Repräsentation zu verändern suchten. Durch kör perliche Mobilmachung und die visuelle Inszenierung ihrer Aktionen setzten beide Protestszenen die statischen und hierarchischen Ord nungsregeln der ‹langen fünfziger Jahre› außer Kraft, indem sie ge zielt die Möglichkeiten der ‹begrenzten Regelverletzung› nutzten. Da bei war es vor allem ein emotionsbeladener Generationenkonflikt zwi schen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration und ihren Kindern, den die Studenten- und Jugendbewegung katalysatorisch verstärkte. Denn ihre Aktionen trafen im Kern tradierte Werte der älteren Generation, wie Sicherheit, Autorität, Statusdenken, materielle Existenzsicherung usw., und repräsentierten gleichzeitig in nuce Individualismus, Emotionalität und Expressivität als neue Werte der jungen Generation.

In bisher noch nicht da gewesener Weise produzierte eine Protestbewe gung so neue Codes der öffentlichen Repräsentation und erreichte damit eine breite massenmediale Öffentlichkeit. Denn ihre visuellen Protest-Ereignisse zogen unweigerlich die Aufmerksamkeit der Mas senmedien auf sich. Vor allem das Fernsehen und die auf Visualität gepolten Printmedien (wie Bild-Zeitung, Stern u.a.) entdeckten die neuen Protestcodes als visuelles Spektakel. Auch wenn die rechtspopulistischen Medien, allen voran die Springer-Presse, die Protestie

renden bekanntlich kriminalisierten, erkannten die Massenmedien doch sehr rasch, dass sie von den visuell-symbolischen Tabubrüchen im öffentlichen Raum profitieren konnten. Das massenmediale Inter esse an den Protestaktionen war dabei eingebunden in einen umfas senden Strukturwandel öffentlicher Kommunikation, der Ende der 1960 erJahre durch den Siegeszug des Fernsehens zum neuen Leitme dium stattfand: die Umstellung auf visuelle Codes. Angestoßen durch einen technischen, institutionellen und ästhetischen Entwicklungs schub, entdeckte das Fernsehen zu diesem Zeitpunkt eigene Formen der Visualität: Neben avantgardistischen Formen, wie sie in der Mu siksendung Beat-Club entwickelt wurden, zählten hierzu auch neue Formen des Dokumentarismus (Panorama ). Im Konkurrenzdruck zum Fernsehen erhielt Visualität als Modus öffentlicher Kommuni kation auch in den Printmedien einen immer prominenteren Stellen wert (wie dies eindrucksvoll am Stern-Magazin zu beobachten ist). In dieser massenmedialen Schwellensituation erwiesen sich die visuellsymbolischen Tabubrüche und Protestaktionen der Studenten- und Jugendbewegung daher als Katalysator in der Etablierung neuer, auf Visualität umgestellter Codes öffentlicher Repräsentation und Kom munikation, die auch zunehmend mit einer Emotionalisierung öf fentlicher Diskurse verbunden war. Damit entstand ein ambivalentes Wechselverhältnis zwischen den Massenmedien und der Protestbewegung der 1960 er Jahre. Auch wenn die Studenten- und Jugendbewe gung vornehmlich die Massenmedien als Institutionen des kapitalis tischen Systems kritisierten und ablehnten, entwickelten sich diese zu ihren wichtigsten Allianzpartnern. Auf zunächst unintendierte Weise erhielten sie ein massenmediales Forum für ihre Aktionen, welche ih nen die breite Mobilisierung von Sympathisanten ermöglichte und zudem für eine langfristige Verankerung ihrer Ziele im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft sorgte.

1968 und die Folgen

Die erfolgreichste, weil mediengerechteste Protestinszenierung war hierbei der Lebensstil der Kommunen. Bereitwillig zahlten auch Springer-Zeitungen für Interviews und Homestories aus der Kommune I Das Verlangen nach provozierenden Bildern befriedigten die Kom munarden durch die Stilisierung ihrer Körper, durch Kleidung oder durch provozierende Nacktheit. Das Bedürfnis der Medien nach in timen Details bedienten sie mit Erzählungen von den sexuellen Frei heiten des Kommunelebens («Wer zweimal mit derselben pennt...») und mit der radikalen Aufhebung des Gegensatzes von privat und öf fentlich. Sie veröffentlichten Protokolle von Gesprächen über ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, dokumentierten in eigenen Bü chern penibel ihren Alltag und publizierten freimütig ihre Erfah rungen bei der Sexualerziehung ihrer Kinder, deren praktische As pekte heute wohl von Gerichten als sexuelle Übergriffe bewertet wür den. Einige träumten sogar von der Gründung eines Popkonzerns. Nach dem großen Tanz von 1968 jedoch verlor sich das mediale Inter esse an den Kommunen, dennoch wuchs ihre Bedeutung stetig. Nach der Auflösung des SDS wurden Wohngemeinschaften zum organisa torischen Rückgrat der Protestszenen, ganz gleich ob in FrankfurtBockenheim oder Berlin-Kreuzberg. Im Sponti-Milieu lebten die Grundgedanken der Ur-Kommunen weiter: In ihnen wurde auf For men kein Wert gelegt, wichtig war die Authentizität, die sich in Infor malität, Spontaneität und Emotionalität äußerte. Jeder war dem an deren nah, man konnte sich leichter anfassen, in den Arm nehmen und Duzen war Pflicht. Konflikte wurden psychologisierend disku tiert und man relativierte seine Aussage als subjektiv. Die offene Zur schaustellung von Betroffenheit galt als schick und wer über seine Gefühle sprechen konnte, war ein dufter Typ. Die Inszenierung von Gefühl und Nähe wurde zum zentralen Signum des Alternativmilieus, das sich zum langen Marsch in die Mitte der Gesellschaft aufmachte. Als nach der Wahl 1983 bei der konstituierenden Sitzung des Bundes tags zum ersten Mal ein Grüner im Parlament sprach, da tat er etwas, was Parlamentarier noch nie in einer konstituierenden Sitzung des Bundestags gemacht hatten. Er eröffnete seine Rede mit den Worten: «Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde.»

Die Jahre um 1968 wirkten nicht nur in der Bundesrepublik als Kataly sator für die Aufweichung der Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Leben. Inszenierungen von Informalität und Nähe durch ziehen heute unseren Alltag. Einigen erscheint das als eine Tyrannei der Intimität, anderen als eine humanere Gesellschaft, wieder ande ren als Amerikanisierung der Alltagskultur. Ermöglicht wurde diese Transformation durch breite Kommerzialisierung gegenkultureller Versatzstücke, einen fundamentalen Wandel in der Repräsentations ästhetik der Medien sowie die vielfältigen Inspirationen einer globa len Protestkultur, vor allem deren erfolgreichster Komponente: dem lebensstilistischen Protest in der Kommunebewegung. Dr. Kathrin Fahlenbrach ist Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Medienund Kommunikationswissenschaften der Universität Halle. Dr. Martin Klimke ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heidelberg Center for American Studies ( HCA) der Universität Heidelberg und zur Zeit Postdoctoral Fellow am Deutschen Histo rischen Institut, Washington, D C. Dr. Joachim Scharloth ist Wissenschaftlicher As sistent am Deutschen Seminar der Universität Zürich. Kathrin Fahlenbrach ist Auto rin von Protest-Inszenierungen. Visuelle Kommunikation und Kollektive Identitäten in Protestbewegungen (2002). Martin Klimke und Joachim Scharloth sind Herausgeber von 1968. Handbuch zur Kultur- und Mediengeschichte der Studentenbewegung (2007) und 1968 in Europe. A History of Protest and Activism 1956 77 (erscheint April 2008). Zusammen leiten die Autoren das von der Europäischen Kommission geförderte MarieCurie-Projekt European Protest Movements since 1945. (www.protest-research.eu)

4 3

� 2008 40 jahre dana C h

von M anuel gogos j

generation super 68

Im Jahr 2008 wird es eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben, die die Ereignisse des Jahres 1968 und ihre Folgen historisch einzuordnen versuchen und auf ihre Nachwirkungen in der Gegenwart untersuchen. Die Kulturstiftung des Bundes fördert unter anderem eine kulturhistorische Ausstellung Die 68er — Kurzer Sommer, lange Wirkung in Frankfurt am Main. Die verschiedenen Aufbrüche von 1968 werden aus der Perspektive der Nachgeborenen betrachtet. Die jungen Kuratoren aus eben dieser Generation setzen sich mit Werten und Einstellungen der 68 er auseinander, mit ihren politischen Zielen und den Konflikten mit der Vätergeneration, der Alltagskultur der 68 er und ihren Idealen einer anderen Le bensführung. Manuel Gogos’ Beitrag ist ein vergnüglich zu lesendes Beispiel für die Dialektik der Aufklärung über die 68 er. ede Generation wählt sich ihre Generationsobjekte. Aber es macht staunen, wie nachhaltig die Kohorte 68 ihren Zusammenhang durch jahrgangsspezifische Erlebnisse und ekstatische Milieuwirkungen begründet hat. Und wir Nachgeborenen, zu umständlicher Deutungsarbeit aufgerufen, graben nun in einer Art Archäologie der Gegenwart im eigenen Vorgarten ihre glücklich pubertären Wünsche aus, Kroko dilstränen der Revolution, betrachtet aus der sicheren Entfernung der späten Geburt. Kritik war euer Leitmotiv, die Republik irgend wo zwischen Marx und Freud intellektuell nachzugründen: O Ton einer Generation: «Mitmachen wollten wir nie, wir waren anders und wir wussten es besser. Wir nahmen unsere Träume für die Wirk lichkeit.» Sprüche traumatisierter Trümmer- und halbstarker Täter kinder, die auf dem Zivilisationsbruch den Kalten Krieg ausbalan cierten. Mit den befremdeten Augen des Ethnologen und dem ver zeihenden Blick des Therapeuten lächeln wir euch über den Graben der Generationen hinweg zu. Durch die Fronten zwischen Staats macht und Außerparlamentarischer Opposition geschleust, betreten wir die Vergangenheit wie einen Film. Eingetaucht ins gelbliche Licht von Super 8 schwimmen Menschenmassen gegen den Strom. Und da wird sie, leicht verwackelt, sichtbar, die Bewegung. («Nieder mit Par menides, es lebe Heraklit», stand an der Sorbonne zu lesen )

Es ist nicht leicht, es zu besichtigen, dieses schizoide Jahr, in dem Vorle sungen gesprengt und Puddingattentate verübt wurden, in dem Kauf häuser des Westens den Flammen übergeben und mit dem Gedanken gespielt wurde, darin gleichfalls deutsche Schäferhunde von ihrem Nationalismus zu heilen. Es ist einfach zuviel passiert. Good Old En zensberger berichtet von den psychedelischen Doppelbelichtungen: «Ein Gewimmel von Reminiszenzen, Allegorien, Selbsttäuschungen, Verallgemeinerungen und Projektionen hat sich an die Stelle dessen gesetzt, was in diesem atemlosen Jahr passiert ist. Die Erfahrungen liegen begraben unter dem Misthaufen der Medien, des ‹Archivmate rials› […] einer Wirklichkeit, die unter der Hand unvorstellbar gewor den ist. Mein Gedächtnis, dieser chaotische, delirierende Regisseur, liefert einen absurden Film ab, dessen Sequenzen nicht zueinander passen. Vieles ist mit wackelnder Handkamera aufgenommen. Die meisten Akteure erkenne ich nicht wieder. Je länger ich mir das Material ansehe, desto weniger begreife ich. […] Es war nicht möglich, das alles gleichzeitig zu verstehen.» (Erinnerungen an einen Tumult, in: Jirˇi Kolàrˇ, Tagebuch 1968)

Die Rekonstruktion des Jahres 1968 wird deshalb eine surreale, eine ku bistische Form annehmen: ein Auge zu groß, ein Ohr an falscher Stel le angeklebt. Die Echos von damals mal emphatisch, mal ironisch: «Adenauer ins Altersheim»; «De Gaulle ins Museum». Jetzt seid ihr eben selber dran. Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswis senschaft kommt die Musealisierung des Alltagslebens über euch, die ihr erst gesellschaftsfähig gemacht habt; eure Kulturrevolution aus gestellt als rotstichiges Stilleben, (gescheiterte) Utopien als begehbares Ensemble. (Aber schließlich hattet ihr roten (Avant-)Gardisten selbst schon damit begonnen, aus euren Idolen Pop-Ikonen zu ma chen, hattet in Abendveranstaltungen Aus euren Prozessakten gelesen oder Materialien zur Kommuneforschung herausgegeben.)

Ihr Frauen habt uns aus der Hocke hineingeboren in die Pflicht zum Ungehorsam: Spiel (nicht) mit den Schmuddelkindern, sing (nicht) ihre Lieder. Und uns die Leviten gelesen: Ihr Jungen seid so wenig wild, so zahnlos zahm. Und Hair habt ihr auch kaum mehr. Ihr Män ner habt uns gelehrt. Lauter kleine bunte Nazijäger, imprägniert mit bösen Ahnungen, durchbohren seither jeden über siebzig mit argwöhnischem Blick.

Das sind Splitter unseres gemeinsamen Familienromans, die uns im Herzen stecken, eines kulturellen Erbes, mit dem wir die von euch in Scherben geschmissene Welt behutsam wieder zusammensetzen. Da tauchen Bilder des deutschen Nachwuchsrevolutionärs Rocky Dutschke auf, den hatte keiner gewählt, der war erwählt. Eineinhalb Stun den lang predigt er auf Zehenspitzen die Revolution, der apostelhaft schöne Apo-Sprecher, und verbreitet Pfingststimmung: «Genossen! Wir haben nicht mehr viel Zeit. In Vietnam werden auch wir tagtäg lich zerschlagen, und das ist nicht ein Bild und keine Phrase!»

Dann dämmern und lügen die Bilder der Kommune I, Ikonen einer Si tuationistischen Internationale, Abteilung Deutschland: Langhans, der Anti-Struwwelpeter, und seine knospende Uschi Obermeier mit ihrem Konzept vom Modeln für die Revolution sind mit dem Teufel im Bunde. Mit den Bilderserien ihrer avantgardistischen Freak-Show wollen sie Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit erregen. (Doch wer hat je einem Kommune-Bewohner ins Herz geschaut?) Nackte Leiber, von künstlerisch begabten Stern-Reportern im Setzkastenformat in einander gesteckt. Die Hofnarren der Nation verhandeln ihren Preis, um das Alltagsleben als kolonisierten Sektor zu entlarven: Revolutio näre Spieler aller Länder, vereinigt euch! Während sich die internationalen Spaßguerilleros so links und lustig an Marx zurückbinden, flattert ihnen Fanpost ins Haus: «Lässt man sich lange Haare wach sen, ist man da gleich ein Gammler?» «Darf ich einmal bei euch über nachten? Ich bin 14 und meine Mutter ist dagegen.» Und aufrechte Sozialisten aus der Provinz schreiben ihnen ins Poesiealbum: «Ihr Pri madonnen in Berlin seid doch alle nur Spießer.»

Dann verfing sich der Schuss. Die Revolution begann ihre Kinder zu fressen. Angesichts des ganzen Ohnesorg-Theaters stellte sich die Frage nach der Gewalt. Und bald wurde aus allen Rohren scharf geschos sen, mit Buchstaben, Bildern und Kugeln. Nach dem Anschlag auf seine Person schrieb Dutschke einen Brief an seinen Attentäter Josef Bachmann: «Du warst nur ein Rädchen im Getriebe.» Bachmann antwortete: «War nicht persönlich gemeint.» Blut trat aus, das Private war öffentlich geworden. Aber noch tanzte Andreas Baader mit Fritz Teufel auf der Straße. Der Rest: terroristische Aktionen mit den Waf fen des Weiberrates (Stichwort: Busenattentat.) Der arme Adorno, genannt ‹Teddy›, der nicht mit den Mädchen spielen durfte. Gerade noch von Kofferträgern umringt, mit aufklärerischen Lichtmetaphern die Nachkriegsgesellschaft erhellend, erlag er den Verletzungen durch seine eigene negative Dialektik.

Im Grunde macht das beim Blick zurück am meisten Staunen. Die phan tasmagorischen Erregungszustände dieser Achsenzeit, ihre Sprach formen und -formeln, ihre Rhetorik der Naherwartung, Hier spricht die Revolution: «Was wir heute weltweit sehen, das sind keine Demons trationen, das sind keine Streiks mehr, das ist eine Bewegung. Es wird in absehbarer Zeit zu einer dramatischen Krise des Kapitalismus kom men. Aber die Bourgeoisie wird ihre Macht niemals kampflos aufge ben, ohne den Druck der revolutionären Massen. Folglich liegt das Problem einer sozialistischen Strategie von nun an in der gezielten Er richtung der objektiven und subjektiven Bedingungen der Revolution. Was wir jetzt als Nächstes erwarten, ist der Sturz der Regierung.»

So sieht man sie beim Gang aufs Holodeck in Aktion — in Berlin, im Prager Frühling und Pariser Mai. Und lässt sie auf sich wirken, diese unwahrscheinlichen, diese unmöglichen Orte mit tausend verschie denen Anschlägen, Wandzeitungen, Klo- und Mauersprüchen. Pro klamationen, die das falsche Bewusstsein vertreiben sollen, Manifes te, Sprüche und Parolen, überfallartige, aufrüttelnde Appelle an Pas santen im Gewohnheitstrott. In ihrer ganzen breitgefächerten Materialität aus Flugblättern und Stein, Typen und Handschrift, Sieb druckfarbe und Blut. Des Nachts hergestellt, wie verrückt hinge schrieben, hingedruckt, hingeklebt: «Die Angst vor der roten Farbe überlassen wir den Rindviechern.» «Die Gesellschaft ist eine Fleisch fressende Pflanze.» «Nur die Wahrheit ist revolutionär.» «Vergewaltigt eure Alma Mater.» «Sartre ist ein Opportunist.» «Daniel CohnBendit ist nicht Brigitte Bardot.»

Auf den Säulen, die diese Weltanschauungsbörse in allen Himmelsrich tungen flankieren, prangen die Säulenheiligen Mao, Che, Ho. Trikon tinentale Trinität, die den Dschungelkampf der Dialektik überstrahlt: Antikapitalistisches, Antiimperialistisches, Antikolonialistisches, Anti diktatorisches, Antiautoritäres. Martin Luther King zitiert Mahatma Gandhi, der Thoreau zitiert. Degenhardt zitiert Mikis Theodorakis, der Pablo Neruda zitiert. Sartre zitiert Fanon, der Sartre zitiert: KubaSolidarität, Griechenland-Solidarität, Spanien-Solidarität, Chile-So lidarität, verbale Care-Pakete und Schnabeltassen für pensionierte Diktatoren. Der neuralgische Punkt des international synchronisierten (Auf-)Begehrens liegt in der Höhle des Löwen, den USA , dem Pentagon. Hier sitzen die Regisseure vom Schaukastenkampf Vietnam selbst im Glashaus, The Whole World is Watching.

6 2008 40 jahre dana C h

«Vietnam ist das KZ der Amerikaner», weiss Peter. Damit werden wir uns nie aussöhnen. Mit dieser Selbstsicherheit, dass sie die Gerechten waren. Ihre Kunstfertigkeit, anderen eine lange Nase zu ziehen. «Ihr seid alle nur Banditen» (KD Wolff vor dem amerikanischen Untersu chungsausschuss), «wir haben uns glänzend amüsiert» (Daniel CohnBendit vor dem französischen Untersuchungsausschuss), und dann chorisch: «Wir sind alle deutsche Juden.» Dieser großspurige, groß sprecherische Stil damals (griechisch: «megaphon»), diese Übersteu erung, wie bei dem großen Vorsitzenden Mao: «Alle Imperialisten sind Papiertiger.» Die neue Linke läuft ihm auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt direkt in die Arme. Die Arbeiter waren es, die «Gastarbeiter» sind es, die dritte Welt ist es. Und der sanfte Revolutio när Che Guevara ihr Messias: «Es ist die Pflicht des Revolutionärs, die Revolution zu machen.» In der «Botschaft an die Völker der Welt» ruft er die USA zum Erzfeind des Menschengeschlechts aus, lange vor der Zeit: «Tragt den Krieg in die Metropolen. Schafft zwei, drei, viele Vietnam.» (Auch die RAF fand die palästinensischen Kumpels ein fach nur ‹dufte›.) Alle Händler aus dem Vorhof einer Welt vertreiben wollte er, die einmal dem ‹Volk› gehören sollte. Bis heute hängt der Pantokrator der Subkultur im Tabakladen von Algier, zwischen den Ketten gegen den bösen Blick, und raucht seine kubanische Zigarre. Ihr habt das vorausgesehen. Das gemorphte, das geklonte Photo Al berto Kordas in der libanesischen Autobahnunterführung, in der Wohnung der chinesischen Prostituierten: Che als Weltkulturerbe, als Sta chel im Fleische der Globalisierung.

Hätten die Befreiungstheologen in euren K Gruppen nur nicht alles so ernst genommen: Mit stalinistischer Selbstkritik zu belegen, wer in euren Kommunen sein falsches Bewusstsein verriet. Marxistischleninistisch agitieren gehen in den Fabriken, eigene Lebenszeit zu opfern für diese Arbeitersache. Diene dem Volk und gehorche dem Kommando in allem, was du tust. Ein Zeitzeuge, der immer dabei, immer mittendrin war, erzählt, dass er nach den Aufregungen dieses Jahres erst einmal nach Italien gefahren ist, aufs Land, um sich diese ganzen Sensationen endlich wieder aus dem Kopf zu schlagen, dass er sie nachts gehört hat, die charismatischen Reden der Stimmführer, und dass es Jahre gedauert hat, seine Nerven zu beruhigen und sie zum Schweigen zu bringen. Darum stehen uns die Hippies näher: «Wer seine Feinde besiegt, ist ein Held. Aber nur wer sich selbst be zwingt, ist der Meister.» Das steht in der Bhagavad Gita, die sie da mals aus Indien eingeschleppt haben: Die Beatles (habt ihr sie in Rishikesh gesehen?) haben es besungen: You say you want a revolution / Well you know / We all want to change the world. / You better free your mind instead / But if you go carrying pictures of Chairmen Mao / You ain’t going to make it with anyone anyhow.

Darum, ihr lieben 68 er, danke für alles. Die Umkehrung aller Hierarchien, das Ende aller Autorität, die grenzenlose Ausdehnung des Vergnügens. Für einen kurzen Augenblick war euch alles möglich er schienen, ihr hattet die Phantasie an die Macht geputscht. Unser Schicksal ist es, zwischen Anverwandlung und Verwerfung das Vater morden zu beenden. Die erwachsene Gestalt unserer Folgegenerati on sucht eure groben Konturen ins rechte Licht zu setzen und kultu rell abzurunden. Eins müsst ihr doch zugeben: Die ‹Nacht der Barri kaden› im Pariser Mai, das war nichts weiter als ein Zitat. Aber dass «unter dem Pflaster der Strand liegt», das glauben wir noch immer. So können wir uns nun, da wir gemeinsam alt werden, beim vierzigsten 68 er-Revival zuprosten. Molotow Cocktail in der Happy Hour, der Geschmack der Revolution rinnt uns die Kehle hinunter und wir prosten uns zu: All the good die young.

Gogos, geboren 1970, ist promovierter Literaturwissenschaftler, Philosoph und Religionswissenschaftler, Literaturkritiker und freier Autor u.a. für DLF, NZZ, 3 Sat. Er ist Mit-Kurator des Ausstellungsprojekts des Historischen Museums Frank furt/M. Die 68er — Kurzer Sommer, lange Wirkung.

Die 68 er — Kurzer Sommer, lange Wirkung. Ausstel lung im Historischen Museum Frankfurt am Main, 1.5 31.8.2008 Künstlerische Leitung: Jan Gerchow. Kuratiert von Andreas Schwab (CH), Beate Schap pach (CH) unter Mitwirkung von Manuel Gogos.

Neben Informationen über die gesellschaftliche Situation im Som mer 1968 besteht das Ziel der Ausstellung darin, die Lebenswelten der 68 er anschaulich zu vermitteln. Mit detailliert nachgebauten In stallationen — wie z B. einer Kommune, eines Versammlungsraumes (‹Revolutionärer Club›) oder einer Straßenszene (nach fotografischen Vorlagen) soll vor allem einem jungen Publikum ein Bild der 68er vermittelt werden, das die historischen Spannungen zwischen programmatischen Ideen und dem Lebensalltag einfängt, aber auch die historischen und mentalen Veränderungen seitdem aufzeigt. Die gesellschaftliche Entwicklung in den vergangenen 40 Jahren bezeugt einerseits die ‹lange Wirkung› der 68 er-Bewegung. Andererseits er möglicht der historische Abstand aber auch eine kritischere Beurtei lung von 68 und seinen Folgen. Die als multimediales Erinnerungspanorama konzipierte Ausstellung bezieht Originaldokumente (Flugblätter, Transparente, Wandzeitungen etc.), Fotografien, Alltagsob jekte, Ton- und Videoaufnahmen, Musikbeispiele u a ein.

Manuel

7 2008 40 jahre dana C h

von klaus theweleit

68 total hybrid

chtundsechzig ist Phantom, Gegenstand und Produkt von Legenden. 40 Jahre danach ist das normal. Normal, weil Geschichte immer in ver wandelter Form in den Gegenwärtigen vorliegt (wenn sie überhaupt vorliegt); unnormal, wenn ein spezieller Grad von Entstellung am Werk ist wie gegen 68: die deutschen Speicher für Historisches sperren sich gegen jede Aufbewahrung halbwegs ‹revolutionärer› Vorgänge im ei genen Land; sie bevorzugen Geschichtslöschung als Bewältigungsver fahren; oder, milder, einen sarkastisch-ironischen Umgang, der diese Vorgänge auf Distanz hält bei der Umschiffung des belastenden Le bens der untoten Älteren. (Frage: Welcher deutsche Speicherkopf weiß etwas vom bewaffneten Aufstand der Ruhrarbeiter im März 1920?)

Legenden. Eine gängige Legende besagt, die 68 er hätten Schluss ge macht mit der politischen Tristesse der grauen Adenauerjahre. Daran ist etwas wahr, aber im Kern ist sie falsch, wie alle Legenden. Die in den letzten Jahren von WK II Geborenen — das Gros des 68 er Perso nals war Mitte der 50 er um vierzehn Jahre alt und damit Akteur eines kulturellen Umbruchs. An Schulen verboten waren Jeans, Jungs mit langen Haaren, Mädchen in Hosen überhaupt. Im Lauf von 1956 wurden flächendeckend durchgesetzt: langhaarige Jungs, Jeans, Jeans für Mädchen, Rock ‘n‘ Roll auf Schulbällen, öffentliches Küssen von Teenagern, Rauchen; lauter Dinge, die 1955 noch verboten bzw. nicht existent waren. Für uns, die Jugendlichen, waren diese Jahre nicht trist, sondern höchst aufregend.

Das ließ nicht nach. Anfang der 60 er ist unsere die erste Generation (mit anderen 20jährigen anderer Länder), die Sexualität mit der Pille leben kann. Nicht immer gleich ein Kind (=Todesstrafe). Das Radio steuert jene Negermusik bei, die 15 Jahre zuvor bei Todesstrafe verboten war, Be Bop. Oh Lord, don‘t let them drop that Atomic Bomb on me. Don‘t let them drop it! Stop it! Be bop it! Charlie Mingus. 68 ist nicht zu be greifen ohne diese Vorläufe. Der ersten Nachkriegsgeneration ge schahen lauter Dinge, die es vorher nicht gab und nicht geben sollte. Entsprechend fragte man die Alten, was sie getan hatten im Hitler reich, und als sie antworteten: «Nichts. Nichts Schlimmes», sagten die 15 jährigen: «Ihr habt sie ja nicht alle» und hörten auf, mit den Al ten zu sprechen, was auch noch nie dagewesen war. Die Akteure von 68 sind generationell geübte Gewohnheits Übertreter. Das unterschei det ihre Haltungen vom üblichen generation gap. Ich als heute Junger würde sie irgendwie beneiden (und das abwehren müssen).

ii .

68 ist eine widersprüchliche Angelegenheit. Diese Wahrnehmung fehlt fast allen Legenden und insbesondere den Ironisierungen. Grundle gend dieser Widerspruch: Make Love Not War steht gleichberechtigt neben Waffen für den Vietcong, das nahm sich nichts, verstand sich von selbst. Gleichzeitig pro- und anti-amerikanisch zu sein, auch. Die Reihe von Widersprüchen in derselben Person und derselben Organi sation ergibt sich aus der Verfasstheit moderner Menschen, aus dem Grad ihrer realen psychischen Gespaltenheit. Das galt 68, wie es heu te gilt, bloß sind alle Parteien, Institutionen, Vereine oder sonstige Tonangeber der Gesellschaft zu feige oder zu blöd, Menschen derart anzusprechen. Sie tun, als ginge es widerspruchsfrei, lieben Wörter wie «logisch» und «konsequent» und halten das ‹für Argumentieren›. 68 war weder logisch noch konsequent, scherte sich nicht um herr schende Denksysteme, versuchte mit einer selbstgebastelten Version des in der BRD verpönten Marxismus «sich vom Stigma der Gas kammern zu befreien» (wie Norbert Elias anmerkte) und stellte, nach den Zwängen des Spontaneismus, allerlei Unsinn an. Die Lektionen des Widersprüchlichen sind bis heute nicht gelernt worden von ‹der Gesellschaft›; also macht sie Witze.

iii .

Die erste Generalabrechnung mit 68, die mich traf, hatte etwas erfasst von den grundlegenden Ambivalenzen des 68er Auf- und Ausbruchs. Sie stand in einem der vielen Szene-Magazine der 70 er und 80 er, die es auf drei, vier Nummern brachten, um dann wieder ins UndergroundNirvana zu sinken. Geschrieben von einer der nachgeborenen Stim men, die uns als eine Art Vätergeneration behandelten, wenn der Al tersunterschied auch nur 15 Jahre betrug. Der Autor beschwerte sich über die Unersättlichkeit von 68, die Unmäßigkeit unseres Wirklich keitszugriffs: Wir hätten den Nachkommenden nichts zum Leben übrig gelassen, keine Entfaltungs- und Erfahrungsfelder. Alles hätten wir irgendwie besetzt (um nicht zu sagen: besatzt). Vom Aufstand ge gen die Elterngeneration, gegen den Staat, Anrennen gegen deren Schweigen über die Nazi-Zeit bis hin zur sexuellen Revolution hätten wir jedes öffentliche wie private Feld experimentell abgegrast, Dro gen, Musik, die Kommune; die Revolution der Universitäten und der Wohnformen, von freier Liebe bis Kinderladen, die Läden der Selbst erfahrung, die Beatles und Indien, das Guruwesen; alle sexuellen und sonstigen Perversionen im Underground Comic, in der Warhol Fac tory das Transvestitische; die Psychoanalyse geplündert, Marx und die Theoretiker des Anarchismus, den antikolonialen Kampf der un terdrückten Völker reklamiert für uns selbst, Tupamaros gespielt und Black Panthers, angemaßte Experten in Internationalismus mit Ein mischungsrecht in jeden Konflikt irgendwo auf der Erde, Feminismus und Ökologismus mitgestartet: Nichts, NICHTS hätte 68 unberührt gelassen, am Kino schmarotzt, die Literatur und Philosophie für beendet, die politische Praxis als Übertretungspraxis zur alleinigen Kunst erklärt, die anderen Künste ersetzend. Als Krone der Verheerungen den Terrorismus etabliert, Karikatur des bewaffneten Kampfes. Alles

iv. v. vi .

abgegrast und leer gefressen und dabei alles — so der Zentralvorwurf — irgendwie verpfuscht, angefangen und nicht zu Ende geführt, die Liste der schönen Dinge kontaminiert, unberührbar gemacht für die Folgenden, den ganzen Brei verdorben und schließlich die politischen Organisationsformen ruiniert in den autoritären K Kader-Gruppen, unter der Führung von Alt-68 ern. Stoff für sarkastische Talente also en masse.

Nicht weniger also als der Vorwurf der verbrannten Erde; ein Tief schlag, was er auch sein wollte. Aber nicht distanziert, sondern schwer getroffen. Sehr dicht dran. Natürlich ungerecht den heroischen Mü hen der Revoltierenden gegenüber; dem Karriereverzicht vieler 68er, den selbstlosen Mühen zur endlichen Zivilisierung der deutschen Nachkriegs-Gesellschaft, wie die Wühlarbeit von 68 später hier und da ge würdigt wurde; aber beschönigend gewürdigt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass 68 historisch zu ‹verarbeiten› ist ohne die Realisierung des Anteils eigener Barbarismen in unseren Aktionen und Aktivitäten. Nicht die klassischen Barbarismen aus kultureller Rückständigkeit, sondern barbarisches Verhalten aus den Zwängen von Selbstüberfor derung und Selbstüberschätzung. Die meisten der von 68 anvisierten Aufgaben waren schlicht zu groß für eine Lösung durch uns selber: umfassende permanente Weltrevolution, etwas wahnsinnig. Wenn man sich an Probleme wagt, die ‹zu groß› sind für die eigenen Möglich keiten, für das eigene Wissen und Können, fängt man an zu pfuschen. Und, um den Pfusch zu vertuschen, zu betrügen. In den Zustand des Selbstbetrugs waren die Reste von 68 gegen Ende der 70 er tatsächlich geraten, in den Zustand des undefinierten Sympathisantentums mit dem Killer-Club der wirklichen Ober-Pfuscher, den ganz und gar un wirklichen RAF -Helden. Das ist aber überhaupt nicht lustig.

Der Autor jenes Abrechnungsartikels war über all das im Bilde. Er hatte etwas wahrgenommen — um es mit dem Hauptwort meiner eigenen Theoriebildung zu sagen. Verlässlich ist nur die überprüfte und mit anderen nahen Menschen geteilte Wahrnehmung von etwas Wirklichem, nicht irgendein eingebildetes selbstbehauptetes Postulat oder Diktum, von wem auch immer. Es hat zu stimmen, was man sagt. Was man denkt, tut, schreibt. Genau dies war der Rest-68 abhanden ge kommen in ihrem General-Verfall, an die RAF 1977

Im Übrigen rief der Anklagegestus im Underground-Magazin etwas wach in mir. Ähnliche Gefühle hatten mich beschlichen Anfang der 60 er beim Eintauchen in die Bücher Henry Millers und der amerika nischen Beat-Poeten. Die hatten auch schon alles gemacht, was einem vorschwebte als Bohème-Student mit zwanzig, alles entdeckt, auspro biert, die Kultur durchreflektiert, verworfen, anders gelebt, anders ge liebt, die Welt anders aufgenommen und es aufgeschrieben in einem Bandwurm länger als The Road, von der sie zehrten und schwärmten: die sexuelle Befreiung, das Aufgehen im Jazz, die Auflösung der auto ritären ödipalen Schreibweisen, vorgemacht von Joyce und den zahl losen unglaublichen Lyrikern der Moderne — alles doch schon bea ckert und vorhanden; welches Feld konnte man noch betreten, aus welchem vernünftigen Grund etwa zur Feder greifen? Der Grund ergab sich 1967: in und auf Flugblättern. Diesen Ohnesorg-Raum hatten sie frei gelassen: den Direktangriff auf den Staat, den Anspruch auf die politische Macht; hier waren sie zu übertreffen, hier war was zu holen. Und mächtig holte 68 aus in eben diesem Punkt — mit einem Schwanz von Texten, länger als die Straßen, die ab 1967 demonstrativ betreten wurden und nicht wieder hergegeben für die nächsten drei, vier Jahre. (Dass es diesen Schwanz von Texten auch schon gegeben hatte in der internationalen Arbeiterbewegung der 20er und 30er Jah re war uns nur rudimentär bekannt. Wir ließen uns nicht ausbremsen von rosaluxemburgischen und Komintern-Vergangenheiten.) Der 68erGestus des allumfassenden Neubeginns hatte somit etwas Lächer liches in den Augen der vernünftigen Älteren, die es ja auch gab. Sie hielten Distanz, begründet.

Dass das Gros der 68 -Texte historisch nicht haltbar war, ergibt sich aus solchen Mängeln. Anders als die europäische Frühmoderne mit ihrer reichen Buchernte hat der Moment 68 kein überlebendes Theorie-Buch hervorgebracht, und als Folgebücher in den 70 ern gerade zwei: Alice Schwarzers Kleinen Unterschied und die Männerphantasien. Nicht zufällig beides Bücher im Gender-Feld; das war etwas neues.

Dieser Befund ist aber nicht ein allein negativer, er umschreibt ein fast immer übersehenes Zentralmoment von 68: die nicht nur in Kauf ge nommene, sondern gewollte und akzeptierte Flüchtigkeit der Aktionen und Produktionen. 68 wollte nicht für die Geschichte produzie ren, sondern für den aufgeladenen Moment. Fidel Castros ‹Anrufung der Geschichte› vor einem Gericht in Havanna hatte einen durchaus lachhaften Zug: ‹ein großer Führer spricht›. So sprechen wir nicht (Dutschke eingeschlossen — dachte ich wenigstens).

Dass zum Ende des Jahrtausends ein alter eingefleischter Literatur-Ber serker wie Peter Rühmkorf mit Tagebüchern aus der Kulisse treten würde, war vielleicht abzusehen. Tagebuch abgekürzt als TABU. Der Titel beschwor den Bruch, setzte aber eine Tradition fort: Goethe & Eckermann in 1 Person. Das TABU-Papier schreibt fest: die Figur des Autors in Überlebensgröße. Für mich war diese Sorte des Selbst entwurfs des Autor bzw. des großen Individuums vor der Folie der Ewigkeit untergegangen, obsolet geworden in den Umbruchsformen von 68. Erledigt und zu Ende geschrieben von all den TABU-Schrei

8 2008 40 jahre dana C h

a i.

bern der Henry-Miller-Generation, ein für alle Mal. Und dann tritt Gretchen Dutschke aus der Kulisse mit einem TABU-Bündel in der Hand: Ihr Mann! Der Kerl schrieb Tagebücher. Was für ein Verrat! (Stoff für sarkastische Kommentare meinerseits).

Worüber man lachen kann oder auch nicht: das Entscheidende an 68 waren nicht Politreflexionen, entscheidend war in jedem Moment der Versuch des Ausbruchs ins Unbekannte: anders leben, anders lieben, anders hören, anders sehen, anders wissen, anders reden. Nur wusste niemand wie man das macht. Revoltierend, umwälzend, ja: Aber fast in jeder Hinsicht ahnungslos, wie das geht, dieses anders. Anders lie ben? Woher denn? Ein paar schüchterne Versuche auf Platten, in Ki nos. Godards Masculin-Feminin 1966, Eustaches La Maman et la pu tain, 1973; die Beatles, All You Need Is…aber da war es auch schon zu Ende mit ihnen. Ein paar Sprüche: «Im Bett zart, gegen Bullen hart». Tolles Programm. Wahrscheinlicher war in beiden Fällen die Härte. Wer sagte oder zeigte einem, wie dieses anders lief? Ein paar Gleichalt rige. Zum Glück gab es andere, die zur selben Zeit mit derselben Inten sität dasselbe wollten. Angeleitet von Buchautoritäten, den Wilhelm Reichs, Laings, Marcuses, Coopers, deren ‹Lehren› erprobt oder auch nur nachgeahmt wurden. Wer etwas ausprobiert, also — etwas erfah ren, oder nur etwas nachgeahmt hatte, war nicht gleich zu sehen. 68 ist ein Konglomerat neu auftauchender Alltagsprobleme. Bei der Frage nach der Aufteilung des je vorhandenen Geldes starb manche WG schon in der Planung. Oder: Wie offen ist eine Wohnung? Offen für jeden (angeblichen) Lehrling on the road (Spitzel?), Freund, oder gewöhnlicher Dieb, der sich davonstahl im Morgengrauen? Prak tische Fragen. Wie macht man das andere Leben; andere Freunde, andere Lieben, andere Kinder? Man macht Regeln, Wohnregeln, Codes, die so schnell übertreten wie aufgestellt sind. Abstimmungsbeschlüs se ohne wirkliche Sanktionsgewalt. «Es gibt überhaupt keinen Kom munismus. Wir müssen mit der Anarchie auskommen» (Wandspruch). Erfahrung selbst war ein verbotenes Wort, unter Quarantäne gestellt nicht nur in R D. Brinkmanns wütenden Ausbrüchen gegen dies Zen tral-Schutz-Wort der Alten: Lebenserfahrung. Mit dem sie ihre Lügengebirge zukleisterten, ihre dreiste Aufforderung, sie doch einfach nur nachzuahmen (unter gütigem Absehen von Auschwitz, von dem sie nichts gewusst.) Lauter ehrliche Verführte. Ihre Erfahrung! Wie man Hitler geliebt hatte also und von Allem nichts mitbekam. Scheiße im Quadrat. Anders leben? War erst zu erfinden, zu zweit und in Grup pen. Ein verletzlicher Zustand; man kann ihn mit Empathie betrach ten — oder als Groteske. Als Groteske besonders dies: Die Autoritäten verließen die Bücher und nahmen Gestalt an in konkreten tonange benden Genossen an den Küchentischen. Drei, vier Vietnams draußen und ein, zwei Obergurus drinnen pro WG Zum Lachen.

Die 1001 Nacht nicht endender Diskussionen, alkoholisiert, verqualmt, bekifft, bevor man sich erschöpft in die Arme sank, sind weniger gro tesk; sind die schönste und vielleicht verdrängteste Seite von 68. Zum Tod von Ingmar Bergmann vor ein paar Monaten findet sich auf der ersten Seite der taz eine Würdigung, die Bergmanns Film Szenen einer Ehe von 1973 als «den Beginn» aller Beziehungsdiskussionen feiert. Falscher kann man nicht schreiben. 1972 beschlossen die K-Gruppen gerade, Beziehungsdiskussionen, Relikte der Studentenrevolte, abzu schaffen und zu ersetzen durch ordentliche disziplinierte Betriebsarbeit. 68 ist Leben in Widersprüchen auf der Flamme von Dauerdiskussionen. Latent oder manifest autoritäre Figuren predigen den anti-autori tären Menschen. Dagegen schmeißen anti-autoritäre Frauen Toma ten. Frauen, die kurz darauf, zu Feministinnen emanzipiert, in den eigenen Gruppen nicht weniger autoritär fuhrwerken als die MannGenossen, gegen die sie tomatös geworden waren. Anders als satirisch kann man damit kaum umgehen, das haben Comic-Zeichner wie Seyfried bündig vorgeführt.

Oder: Jede/r ist frei zu tun, was er/sie will. Morgen früh müssen Flugblät ter verteilt werden. Es gibt Freiwillige; die aber am Morgen nicht ver teilfähig sind. Verteilen tun die, die es immer tun. Auf wen ist überhaupt Verlass? Beim Ausprobieren des neuen Lebens, Liebens, Hörens, Se hens? Ein Problem von 68? Dass ich nicht lache. Aber 68 zum ersten Mal offen gestellt. Was ist das überhaupt, ein Genosse? Einer, der für dich durchs Feuer geht (heute) und dich aufhängen will (morgen), weil er die Gruppe gewechselt hat, den Verein, die Partei. Kam vor. Musste verar beitet werden. Hat eine komische Seite, durchaus. Oder eine traurige. Der heute noch beeindruckendste Tatbestand liegt im Mut: Alles ge schah ohne Scheu vorm Risiko. Einsatz: das eigene — geteilte — Le ben. Leben, als gäbe es tatsächlich keins jenseits der dreißig. Will man was kapieren von ihrem Moment, ist es unerlässlich, 68 von seinem Ende her zu beschreiben, vom ersten Ende, seinem ersten Zu sammenbruch um 1970 herum. Drei Jahre auf Hochtouren, ein per manentes Rotieren, Ausbruch als Lebensform. Die durchschnittliche Dauer, für die die Einzelnen einer Gruppe das aushielten, durch hielten, habe ich Ende der 80er auf 2 bis 3 Jahre taxiert. Dann war die Frustrationstoleranz am Ende; Einzel- wie Gruppenkörper fragmen tierten und zerstoben in Auflösungskriegen mit der Folge umkämpfter Übernahme von Mietverträgen, Übernahme gebrochener Lieben, persönlicher und politischer Ausschlüsse, neuer Versprechen, nie ge heilter Verletzungen. Nicht viel anders bei den Frauengruppen, was die durchschnittliche Aktivitätsdauer angeht. (Das interne Verhalten kenne ich nicht.) Hier ist eine Frage für heute: Hat sich etwas geändert in der Konstanz von persönlichem Verhalten; in der VerlässlichkeitsStruktur der Einzelnen in politischen Gruppen und in ihren Bezie hungen? Fragen für Nicht-Satiriker.

Das Bewusstsein der eigenen Flüchtigkeit, für mich ein Kern des 68er Aktionismus, kam zum Ausdruck u. a. in der Selbstauflösung des SDS

Ende 1969. Angesichts der explosiv in alle Richtungen stiebenden Elemente der Organisation wurde durch Mehrheitsbeschluss festge stellt: «Diese Sache ist vorbei, nun. Hiermit beenden wir sie». Dass ei nige dabei eine Zukunft gebaut auf den Granit von Parteien im Sinn hatten, stimmt allerdings. Für die andern galten eher ein paar StonesZeilen: I‘ve got no expectations, to pass through here again. Und, weitergehender, schärfer: Our love is like our music / It‘s here and then it‘s gone No Expectations, 1968 (von wegen: jeder hatte einen Arbeitsplatz in Aussicht. Total -Legende.) Bassklarinetten-Gott Eric Dolphy hatte es ähnlich formuliert: the music we play…it‘s in the air…and then you‘ll never hear it again…in einem der letzten Bühnenauftritte, kurz bevor er sich auf den Olymp schwarzer verausgabter Hornbläser ver abschiedete. Aber er täuschte sich. Irgendwer schnitt es mit, irgend wer schnitt immer alles mit, der ewige Mitschneider, um es dem Archiv einzuverleiben; unersättlichen Archiven, die die Musik des Moments zwar festhalten, aber nicht entfalten. Die Verausgabung, die Selbst verschwendung, das pulsierende Herz von 68, fassen sie damit nicht. Dieser Punkt ist am schwersten nachzuvollziehen für die später Ge borenen. Niemand glaubt 68 — diesen Auf-den-Putz-Hauen das Fee ling einer Lost Generation. (Har har).

Anders als Eric Dolphy, John Coltrane oder Albert Ayler bliesen sich die Stones nicht mit vierzig die Seele aus dem Hals, sie blasen ihre Songs noch heute, möglichst unverändert — No Expectations! — und wollen dies auch noch mit achtzig tun, als ihr eigenes tönendes Phara onengrab. Gegen das Überleben gibt es selbstverständlich berechtigte Einwände. I‘ve got nothing, Ma, to live up to, singt Bob Dylan 1965, singt Bob Dylan 1968, singt Bob Dylan (manchmal) noch heute. Und betreibt seine Projekte, große. Einige, die mit einem Bein schon im Jenseits des Terrorismus waren, im Jenseits der Selbstaufgabe, sind doch noch Professoren geworden, verlässliche Eltern und, zur Hölle, sogar Minister. Da kann man ja nur lachen.

Zumindest gehört zu 68 die Geste einer partiellen Selbst-Ironie. Pigs waren nicht einfach nur die Anderen. Frank Zappa, der an die Rampe tritt, seine Hose öffnet und das Konzert startet mit den Worten «Greet you, pigs». (Animiertes Quieken der Schweinchen im Saal.) Spaßgue rilla war das bessere Erbe als Grün.

Legenden und falsche Erbfolgen. 68 war nicht die Grünen. 68 war nicht nur außer-, es war antiparlamentarisch. Anti-stalinistisch, antibolschewistisch. Rätedemokratie! Die Industrie-Betriebe hatten wir nicht als Praxisfeld. Und in der WG ? Unter WG -Bedingungen wird praktizierte Anarchie daraus, mit Individual-Nischen. Ein psycho physisches Selbst-Experiment ohne Versuchsleiter und aufzeichnende Supervision. Total hybrid. Ich kann mitlachen mit allen, die sich darüber lustig machen. Nicht mitlachen mit Herrn Westerwelle, der 68 unter Kriminalität und RAF abhaken und entsorgen möchte. Die Befürchtungen zum Schicksal emanzipativer politischer Gruppen im Parlamentarismus haben sich aus der Sicht von 68 voll bestätigt. Eindrücklicher als ein grüner Außenminister Fischer, der — laut Kol legin Antje Vollmer — das Prinzip ‹Putztruppe› zum Prinzip auch der innerparteilichen Auseinandersetzung machte; der Belgrad (ohne UNO - oder NATO -Beschluss) als Mit-Täter bombardieren ließ (aus Sicht der Serben in Nachfolge des Willkür-Bombardements Belgrads durch die Nazis 1941); eindrücklicher als Putztruppen-Fischer, der dies öffentlich und wiederholt als Akt der Verhinderung eines «zwei ten Auschwitz» ausgab, kann man die Unvereinbarkeit von 68 mit manchen Handlungen rot-grüner Parlamentsmehrheiten und Regie rungen nicht unterstreichen. Wie so oft schlägt die Wirklichkeit die Satire.

Heute liegt 68 vor in Formen, die nicht 68 sind; in eher ruhiger selbst bewusster Alltäglichkeit. Dylans He not busy being born is busy dying stimmt noch, im Kern, aber she würde das nicht so sagen. Weiterge boren wurde und wird man nicht alleine.

Bei Noam Chomsky, einem jener ungebrochenen Linken, die daran festhalten, dass nicht nur Stalin, sondern auch Lenin und Trotzki Feinde des Sozialismus waren, lese ich gerade die Sätze: «Der Anar chismus, wie ich ihn verstehe, ist menschliches Denken und Handeln, das Autoritäts- und Herrschaftsstrukturen zu erkennen sucht, ihnen Rechenschaft abverlangt, und falls sie diese nicht ablegen können, sie zu durchbrechen versucht.» Etwas hölzern formuliert, aber machbar als Programm. Er sieht diesen Anarchismus auf einem guten Weg in der Welt heute. «Viele Formen von Unterdrückung und Ungerechtig keit, die kaum erkannt und noch weniger bekämpft wurden, nimmt man heute nicht mehr hin.» Wenn es genug Leute gibt, die sich beteili gen an diesem Nicht-Hinnehmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, kann man 68 getrost vergessen; es überführt sich dann in andere Da seinsformen. Das genau war der Sinn.

Klaus Theweleit ist Schriftsteller, Professor für Kunst und Theorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und Dozent am Institut für Soziologie der Universität Freiburg i. Br., zahlreiche Lehraufträge in Deutschland, den USA, der Schweiz und Österreich. Durchschlagenden Erfolg hatten seine Bücher Männerphan tasien, Bd. 1: Frauen, Fluten, Körper, Geschichte, Frankfurt a. M. 1977; Männerphanta sien, Bd. 2: Zur Psychoanalyse des Weißen Terrors, Frankfurt a. M. 1978. Theweleit ist Autor zahlreicher Schriften. 2003 wurde Theweleit mit dem Johann-Heinrich-MerckPreis für literarische Kritik und Essay ausgezeichnet. Zuletzt erschien von Klaus Theweleit absolute(ly) Sigmund Freud Songbook, Freiburg 2006

iX. Xi . X.

9 2008 40 jahre dana C h vii. viii

.

vorahnung der wende ?

Die Wende im Herbst 1989 kam für die meisten Menschen im Osten und Westen Deutschlands unerwartet und unverhofft. ‹Gerechnet› hatte wohl niemand mit ihr. Wenn im Jahr 2009 aus Anlass des 20jährigen Jubiläums der Ereignisse des Mauerfalls gedacht wird, wird der Eindruck, wenn nicht gar der Mythos einer historischen Überraschung weiter verblasst sein. Dadurch kann der Blick für die seismographisch feinen Erschütterungen im bis zur Wende fest gefügten Systemdenken geschärft werden. Die Kulturstiftung des Bundes hat mehrere Kulturprojekte zum Jubiläumsjahr Deutschland 2009 ent wickelt. Dazu gehört ein Filmprogramm, das nach Spuren einer Vorahnung der Wende in ostdeutschen und osteuropä ischen Filmen der 1980 er Jahre sucht. Der Filmwissenschaftler Rainer Rother beschreibt Hintergrund, Material und Ziele der Filmretrospektive.

von r ainer rother

1

Die Wende — ein unvermuteter Umschwung

Der große britische Historiker Hugh R. Trevor-Roper hielt 1988 eine inspirierende Vorlesung zu den «verschollenen Krisenmomenten der Geschichte». Damit meinte er jene Bewegungen, die einen grundle genden Richtungswandel in der historischen Entwicklung bewirkten, Momente, die sich dadurch auszeichnen, dass gerade hier alles auch hätte anders ablaufen können. Zur Verdeutlichung der besonderen Mischung aus verschiedenen Faktoren, die ein bislang stabiles Gebilde und seine vorgezeichnet erscheinende Entwicklung radikal umzugestalten vermögen, verwies er auf die deutsche Geschichte nach 1945. «Wenn die Spaltung in gegensätzliche politische Systeme noch länger andauert und die ideologischen Motive der Teilung sogar über dauern, diese schließlich ein strukturelles Eigengewicht ausgebildet haben: Wer wird dann noch sagen, dass die Teilung Deutschlands nicht dieselbe Permanenz erreichen werde wie die der Niederlande im 16. Jahrhundert? Denn so und nicht anders entstanden auf Dauer die Nationalstaaten mit ihren Grenzen.»

In der damaligen Bundesrepublik wurde der brillante Text im August 1989 veröffentlicht, in der Zeitschrift Merkur. Und sein Gedankenspiel — unveränderte Bedingungen vorausgesetzt, werde die Existenz zwei er deutscher Staaten ganz unterschiedlicher Art sich verfestigen passte durchaus in den Rahmen damaliger Überlegungen. «Die Deut schen im Westen waren auf die Wiedervereinigung wenig vorbereitet und erwarteten sie nicht — 1989 merkwürdigerweise weniger als je zuvor» (Dietrich Thränhardt). Aber als Trevor-Ropers Artikel im Merkur erschien, als Mehrstaatlichkeit fast als eine deutsche Normallage gelten konnte, da waren die Dinge schon in Bewegung gekommen.

Es ist leicht, die noch im Herbst 1989 weit verbreitete Verkennung dieser Dynamik zu kritisieren. Die Krisenmomente der Geschichte sind je doch unvermutete Umschwünge, und die Faktoren, die zu ihnen bei tragen, liegen nicht offen zu Tage. Eben deshalb war die Reaktion der Zeugen dieser radikalen Veränderung des bislang Gewohnten freu diges Erstaunen. Karl Heinz Bohrer begann sein Editorial zum De zember-Heft 1989 des Merkur mit einem anonymen Zitat: «Det is Ge schichte, Mann!» Es stimmt: Alles war erstaunlich, unglaublich, die durch die eben geöffnete Mauer in den Westteil der Stadt strömenden Ostberliner hatten dafür das gleiche Wort wie die mit großen Augen die Flut der Trabbis bestaunenden und mit ihren Fahrern feiernden Westberliner: «Wahnsinn». Dies war der Ausdruck größter Freude, die sich so gar nicht als Erfüllung der Erwartungen sah, vielmehr das schon längst nicht mehr auf der Tagesordnung der Geschichte Ste hende als das anerkannte, was es tatsächlich auch war: als Einbruch von Bewegung, Dynamik, Umsturz ins Posthistoire. Der Fall der Mauer dementierte das Ende der Geschichte.

Im Rückblick der Historiker ist die Wende erklärbar, sind die Faktoren, die zum Zusammenbruch des sowjetischen Systems beitrugen, deut licher erkennbar geworden. Ökonomische und ökologische Krisen, die Unglaubwürdigkeit des Systems selbst, seine moralische Diskre ditierung — all das ist als Bündel von Ursachen zusammengetragen worden. Die historische Erkenntnis hat den Ereignissen der Wende jahre jedoch das Erstaunliche der Veränderung — von Zeitgenossen als unerwartete und beispiellose Dynamik empfunden — belas sen. Was sich damals in den Kommentaren der Betroffenen tatsäch lich oft nur als fröhlicher Wahnsinn, als gänzlich unvorhergesehener Einbruch von Veränderung in einen als erstarrt und unwandelbar ge glaubten Zustand beschreiben ließ, ist in seiner historischen Erklä rung keineswegs eine Notwendigkeit. Noch immer klingt das Staunen nach, mit dem damals die Berichte von Botschaftsflüchtlingen, De monstrationen von Zehntausenden, von Grenzöffnung und Mauer fall aufgenommen wurden. Noch immer bleibt als wesentliche Erfah rung dieser Jahre, dass eine Entwicklung, die niemand zu prognosti zieren gewagt hätte, in kürzester Zeit die gewohnten Bedingungen des politischen Lebens umstürzte.

In den Jahren und Monaten vor dem Herbst 1989 gab es allerdings auch die Erwartung, untergründige Prozesse der Veränderung in den sozialistischen Gesellschaften, die damals noch keineswegs als ein in ab sehbarer Zeit auslaufendes Modell galten, in verschiedenen Zeichen aufspüren und damit besser verstehen zu können — auch verstehen

zu können, wie groß die Dynamik tatsächlich war und in welche Rich tung sie zielte. Unverkennbar war es eine an Siegfried Kracauer ge schulte Hoffnung, mit der nun Filme aus dem Ostblock, nicht zuletzt auf den Festivals in Moskau, Karlovy Vary und Leipzig aufgenom men wurden: Denn wenn Filme aufgrund ihrer spezifischen arbeits teiligen Produktion «weniger explizite Überzeugungen als psycholo gische Dispositionen» reflektieren, dann gab es gute Chancen, in den neuen Filmen Spuren zu finden von den sich vollziehenden Umbrü chen. Diese waren zunächst nicht auf das Grundsätzliche des Sys tems bezogen, aber sie reagierten auf seine unverkennbaren Schwä chen. Wie dies sich niederschlug in Filmen, das konnte Aufschluss ge ben über sie hinaus.

2 a b

Spuren des Umbruchs im Film ‹Perestroika-Filme›

In der Sowjetunion führten die Diskussionen auf dem 5. Kongress der Filmschaffenden im Frühjahr 1986 zu eingreifenden Änderungen der bisherigen Produktionspraxis. Die ‹Perestroika-Filme›, zunächst die endlich veröffentlichten ‹Regalfilme› wie Aleksandr Askoldovs Die Kommissarin (1967) oder Aleksej Germans Straßenkontrolle (1971), dann aktuelle Filme sowohl bereits etablierter Regisseure (Kira Mu ratova, Sergej Solovjev) sowie junger Filmemacher (Aleksandr Sokurov, Vasilij Picˇul, die Brüder Aleinikov) griffen bislang tabuisierte Themen auf. Die stalinistische Vergangenheit, bislang ausgesparte Problemfelder des sozialistischen Alltags traten ins Zentrum; neue Formen wurden erprobt, mit ungewohnter Zuspitzung und Radikali tät sowohl der symbolischen wie der realistischen oder grotesken Filmsprache. Zugleich wurden Sexualität, Außenseitertum, Verbre chen, auch in spekulativer Weise, in Filmen ungewohnt offen darge stellt. Die Dokumentarfilme fanden eine Zeit lang ein erstaunlich großes Publikum: «Die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung und differenzierten Darstellung ließen den Dokumentarfilm für kur ze Zeit sogar über seine ‹Spiegelfunktion› hinauswachsen und zu einem Motor der Veränderung werden» (Christine Engel, Geschichte des sowjetischen und russischen Films, 1999).

Dokumentarfilme

In anderen Ländern Osteuropas vollzogen sich ähnliche Aufbrüche, teilweise setzten sie schon früher ein. Die nationalen Kinematogra phien wurden meist noch immer von Zensur und Gängelung behin dert — am stärksten in der DDR —, doch kann man fast von einer allgemeinen ‹Welle› kritischer Produktionen sprechen. Sie schuf in dieser sehr kurzen Zeit ein neues Bild der sozialistischen Gesellschaften — widersprüchlicher, pointierter, härter als in den Jahrzehnten zuvor. So deutete sich in etlichen Filmen eine grundsätzliche Wende an. Nicht allerdings so, dass die Tage des Alten schon eindeutig als abgelaufen gekennzeichnet wurden. Wenn der Untergang eines politischen und ökonomischen Systems in Filmen reflektiert werden kann, dann nicht in den Maßeinheiten eines Countdowns. Eine Verände rung registrieren, sogar eine, die zu einem Ende hin drängt, bedeutet nicht, sie in ihrem weiteren Verlauf sicher prognostizieren zu können. Unter den Bedingungen der noch immer mächtigen Zensur und Gän gelung entstanden also Filme, die mit einer besonderen Sensibilität seismographisch registrierten, dass etwas und was da in Gang gekom men war.

Zunächst waren es Dokumentarfilme, die auf neue Art und mit neuer Deutlichkeit ihre Gesellschaften in den Blick nahmen. Zum Leipziger Festival 1987 schrieb Jutta Voigt im Sonntag: «Man sah öfter Eigen williges, weniger Eintöniges, man erlebte vor allem mehr Offenheit in der Darstellung der Probleme in sozialistischen Ländern.» Die Bewe gung, die hier in den sozialistischen Film gekommen schien, war zu gleich eine, die die sozialistischen Gesellschaften selbst erfasst hatte. Auch davon sprechen manche Rezensionen schon. «Daß es Aggressi vität, Alkoholismus, Zweifel am Sinngehalt der Arbeit auch unter so zialistischen Bedingungen gibt, wissen wir, es steht ja in den Zeitungen, wenngleich meist erst als Gerichtsbericht. Daß Filme darüber ge macht werden, ist so selbstverständlich noch nicht» (Jutta Voigt). Filme wie Ist es leicht, jung zu sein? von Juri Podnieks (1986), der die Situ ation Jugendlicher illusionslos darstellt, wären kurz zuvor nicht mög lich gewesen. Nun gab es sie und wovon sie erzählten, war nicht mehr zu leugnen.

10 2009 20 jahre dana C h

weitere proje kte zuM gedenkjahr 2009

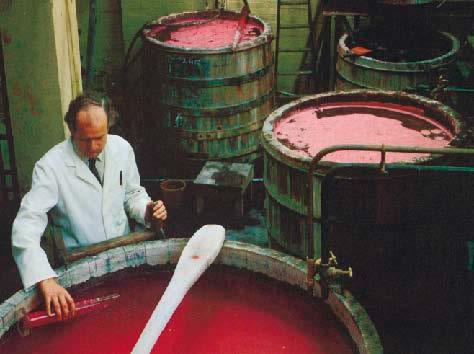

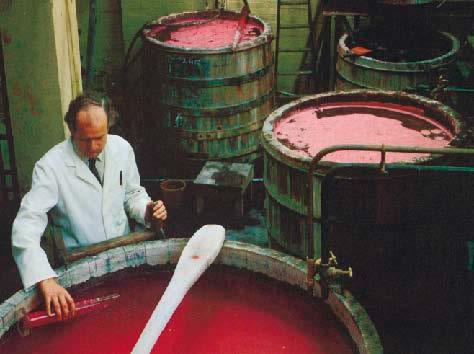

Allerdings konnte das Sprechen über die realen Verhältnisse behindert und verboten werden. Nicht alle kritischen Dokumentationen fan den ihr Publikum, insbesondere nicht in der DDR . Dort konnte Volker Koepps kleine Studie Feuerland (1987) zwar auf dem natio nalen Festival in Neubrandenburg laufen, nicht aber in Leipzig. Ein Jahr später blieb Märkische Ziegel (1988/89) im Regal: Diese Beob achtungen aus Zehdenick bekamen mehr als ein Zensurproblem. Unter anderem, weil hier Arbeiter das Unsinnige des Verbots der sowjetischen Zeitschrift Sputnik beklagten und über das ‹neue Den ken›, das in der Sowjetunion propagiert werde, diskutierten. Vermut lich wären schon die Abbilder der Ziegelfabrik in Zehdenick, in der noch mit den gleichen Maschinen wie Ende des 19. Jahrhunderts pro duziert wurde, anstößig gewesen: Das UNESCO -Zeichen für denk malgeschützte Gebäude gewinnt hier Doppeldeutigkeit, weist es doch auf real-sozialistische und zutiefst anachronistische Verhältnisse hin. Mindestens ebenso deutlich spricht die Resignation der Arbeiter an gesichts der seit Jahren beklagten und dennoch niemals renovierten desolaten Dusch- und Sanitärräume ihr Urteil über die innere Refor mierbarkeit des Systems.

Doch auch von der DDR wurden auf dem Dokumentarfilmfestival in Leipzig Filme vorgestellt, die den Blick vor den großen Problemen nicht mehr verschlossen. Gitta Nickels Wenn man eine Liebe hat (1987) ermöglichte, so Heinz Klunker im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, «fernab sozialistischer Mythologisierungen, Einblicke in den Industriealltag, die das Schema sprengten und sich der Realität zumindest näherten. Wie zu hören war, ging das einigen Administra toren bereits zu weit — was freilich über deren Engstirnigkeit mehr besagt als über die Qualität des Films.» Werke wie Winter Ade von Heike Misselwitz, der 1988 in Leipzig die Silberne Taube gewann, bra chen dann tatsächlich der Wahrnehmung eine neue Bahn. Jutta Voigt schrieb, wiederum im Sonntag. «In Leipzig frenetisch gefeiert, mit einem Applaus, der mehr meinte als diesen Film, er meinte den rich tigen Umgang mit der eigenen Wirklichkeit, furchtlos. Hier war es, das überzeugende Beispiel für eine neue soziale Sensibilität, etwas, das die Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit stillte, das Verlangen nach wohl dosierter Respektlosigkeit auch.»

Osteuropäische Filme

Den Dokumentarfilmen dieser Jahre stehen ähnlich aufmerksam ei ne Krisensituation registrierende Spielfilme zur Seite. Wenn sie nicht, wie Krzysztof Kieslowskis Kurzer Film über das Töten (1987) oder Vasilij Picˇuls Kleine Vera (1988), im Rahmen einer vergleichsweise realistischen (oder im letzteren Fall sogar konventionellen) Narration blieben, verstörten sie allerdings oft. Verstörung war das Programm der sich herausbildenden alternativen Filmproduktionen in der UdSSR, dem ‹Parallelen Kino› etwa, dessen Grotesken all das aufkündigten, was lange wie zementiert existierte: das realistische Erzählen ebenso wie den Glauben an die Utopie. Auf andere Art verunsicherten hoch symbolische Filme, wie z.B. Konstantin Lopuschanskis Der Museums besucher (1989). An Filmen wie diesem irritierte Beobachter die meta phorische Überhöhung, die Tendenz zur Ausweglosigkeit in der Er zählung. Lopuschanskis Film erschien damals nicht als Symptom des nicht mehr zu heilenden Verfalls, sondern als zu übertrieben in seinen Mitteln und zu düster in seinem Pessimismus.

Die Filmretrospektive Vorahnung der Wende?