Piccole architetture per azioni collettive

PICCOLE ARCHITETTURE PER AZIONI COLLETTIVE

DALLA COMPOSIZIONE ALLA GESTIONE DEL COMUNE

Ioanni Delsante

PROGETTI PER LOCATE

“THE WOODEN PATH”. UN NUOVO INGRESSO

AL PARCO TOGLIATTI

“SERENDIPITY”. UN PADIGLIONE SENSORIALE

E ACCESSIBILE

IL “CIRCOLO DI PEPPE”. SOCIALITÀ E TERZA ETÀ

LA “CASA DELLE ARTI”. CREATIVITÀ COME

EDUCAZIONE URBANA

AUTOCOSTRUZIONE COME STRUMENTO APPLICATIVO DI PARTECIPAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Diego Torriani, Alessio Battistella, Luca Trabattoni

RIFLESSIONI SUL LINGUAGGIO DELL’ARCHITETTURA

A PARTIRE DAL PROGETTO DI UN PADIGLIONE

Lorenzo Quaglini

POSTFAZIONE

SITUARE SOCIALMENTE L’ATTIVITÀ DOCENTE COME

SFIDA PER RISPONDERE ALLE PROBLEMATICHE URBANE

Guido Cimadomo

LA DIDATTICA DEL PROGETTO DI ARCHITETTURA TRA

RICERCA E PUBLIC ENGAGEMENT

Luigi Stendardo

ATTRIBUZIONI

AUTORI

RINGRAZIAMENTI

IOANNI DELSANTE

Questa pubblicazione raccoglie e documenta, elaborandole criticamente, le attività di ricerca, didattica e terza missione svolte a Locate di Triulzi, un Comune dell’hinterland milanese, in collaborazione con l’Amministrazione, numerose associazioni ed Enti del Terzo Settore, cittadini e cittadine attivi. I processi che vengono illustrati si sono svolti nell’arco di quasi un anno, culminato con incontri pubblici, mostre e l’esposizione di progetti predisposti dagli studenti, che hanno svolto i loro esami proprio a Locate, in forma aperta al pubblico.

Il volume restituisce in prima istanza il percorso di supporto alle esigenze espresse dall’Amministrazione, volte a recuperare i processi partecipativi interrotti bruscamente dal periodo pandemico. Questa esigenza si è tradotta anche nell’istituzione di un dottorato di ricerca congiunto con la Pubblica Amministrazione e finanziato dal Piano Nazione di Ripresa e Resilienza e che ha fornito l’occasione per approfondire tematiche di ricerca, quali quelle legate al rapporto tra beni comuni, strumenti partecipativi e trasformazione del territorio.

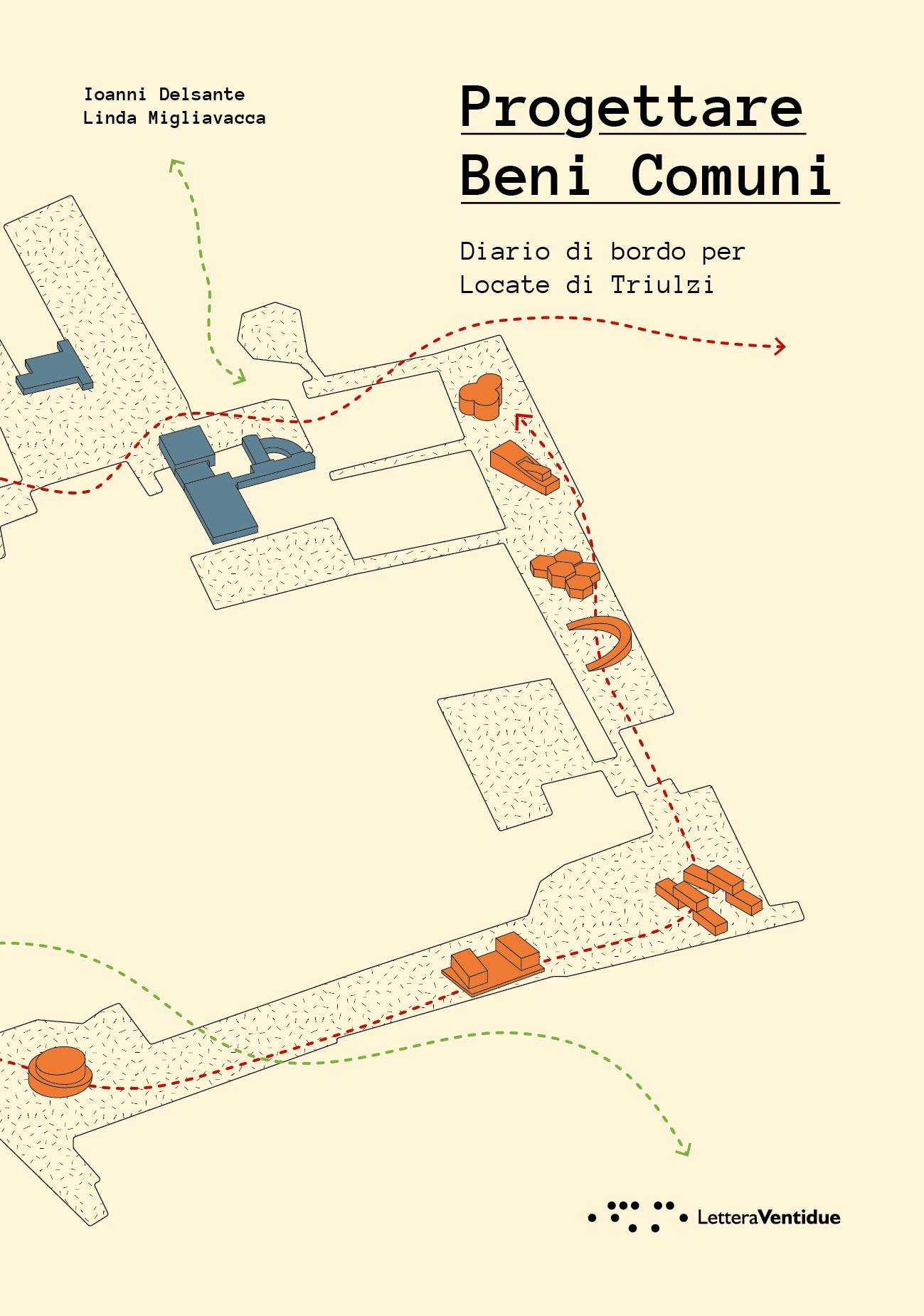

È proprio all’interno di tale scenario che si inserisce la proposta, e poi lo sviluppo anche in forma progettuale, di un sistema di spazi aperti a cintura del nucleo abitato storico di Locate. Una cintura paesaggistica che è coerente con gli strumenti urbanistici recentemente approvati ma che di fatto è stato disegnato e presentato alla cittadinanza per la prima volta attraverso un processo che si è fortemente voluto come partecipativo. Il percorso di ricerca e affiancamento all’Amministrazione ha previsto infatti workshop partecipativi e occasioni di dibattito opportunamente documentate e restituite all’interno del volume.

Il corso di Architettura e Composizione Architettonica 1 per l’anno accademico 2023-24, grazie al lavoro di un gruppo di studenti e docenti, si è invece occupato di immaginare soluzioni alternative e a scala più minuta all’interno di tale cintura verde: piccoli padiglioni pensati per associazioni del territorio, nell’ipotesi

che possano essere realizzate anche in auto-costruzione e poi manutenute grazie a specifici patti di collaborazione. Architetture “comuni”, nel senso di spazi a carattere pubblico e/o collettivo (in vece che privatistico/individuale), richiamando anche il ruolo dei beni comuni urbani e delle pratiche di comunanza nella costruzione e nella gestione degli stessi.

Da un punto di vista pedagogico le attività organizzate in situ seguono i principi del progetto europeo KA2 “SArPe”, di cui l’Università di Pavia è coordinatrice a livello europeo, sperimentando pedagogie innovative e “situate” nel luogo. Questo approccio innovativo arricchisce il dibattito accademico e offre nuove prospettive per l’insegnamento della composizione architettonica. Il processo descritto enfatizza l’importanza della partecipazione comunitaria nei processi di progettazione urbana. Questo è fondamentale poiché dimostra come l’inclusione della società possa migliorare la qualità e la fruibilità dei progetti architettonici soddisfando a pieno le necessità della comunità con cui si collabora.

Seguendo dunque metodologie innovative per l’insegnamento della progettazione architettonica, lo svolgimento del corso ha promosso un modello di progettazione urbana che è sia sostenibile che partecipativo nel contesto urbano puntando a processi di autocostruzione, temporalità e riuso.

Tali pratiche pedagogiche mettono in risalto anche il ruolo attivo degli studenti nel confronto con la comunità locale. Sono proprio gli studenti ad essere protagonisti delle soluzioni progettuali, messe a confronto con le esigenze del luogo.

Il volume è quindi quadripartito, per corrispondere all’articolazione di cui sopra: la prima sezione include saggi e riflessioni teoriche sul progetto di architettura, la partecipazione e l’alleanza con l’Amministrazione e la società civile. Hanno contribuito studiosi e ricercatori dell’Università di Pavia e di altre Università italiane che conoscono Locate di Triulzi oppure riflettono per analogia attraverso sperimentazioni equivalenti: una riflessione assolutamente significativa sia accademicamente che nei confronti del territorio di Locate e che auspico sia foriera di ulteriori riflessioni.

La seconda parte è specificamente dedicata all’analisi e allo studio-incontro con la realtà di Locate, e si lega organicamente a quella successiva dedicata alla concezione e alla progettazione di un sistema di spazi aperti attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

L’ultima sezione offre infine uno sguardo ed una riflessione critica sui progetti di alcuni padiglioni progettati dagli studenti in collaborazione con le Associazioni del territorio.

Public engagement a Brescia.

TRA

SFIDE GLOBALI E L’ESSERE “SITUATI”

L’esperienza svolta negli ultimi anni di insegnamento a Pavia è fortemente influenzata dal progetto europeo chiamato SArPe (Socially Situated Architectural Pedagogies, finanziato attraverso una KeyAction 2 Cooperation Partnership, 2023-2025) e dall’impatto che ha avuto sia da un punto di vista pratico che critico-teorico verso l’insegnamento in corsi curriculari ed extra-curriculari.

In questo contributo si intende dapprima analizzare alcune nozioni che ritengo siano fondanti rispetto alle premesse e ai confini in cui opera tale progetto: l’affrontare sfide globali, il rapporto tra realtà e utopia, la non neutralità del progetto e la connessione tra didattica (del progetto) e ricerca. A valle di questa lunga ma doverosa premessa, si riflette sul “situarsi” come atteggiamento anche epistemologico e lo si pone in relazione a quello di contesto, per concludere riflettendo su alcune recenti esperienze pedagogiche e alcuni esiti (seppur parziali) del progetto SArPe.

La prima questione, rispetto alla quale la proposta avanzata (e poi approvata) in sede europea per il progetto SArPe si pone in maniera inequivocabile, riguarda di che cosa si debba occupare il progetto di architettura. La posizione espressa, per dirla con un motto sintetico metabolizzato nella mia esperienza anglosassone, è tackling global challenges ovvero affrontare le sfide globali (riferibili, per fare un esempio semplice, a quelle nominate nell’Agenda 2030 per lo “sviluppo sostenibile”). In particolare, come si evince dal titolo, il progetto ha inteso dedicarsi (in particolare) a quelle di carattere sociale che possono comprendere, per esempio, le ineguaglianze sociali e i loro effetti in termini di accesso alla città, all’abitazione e alla loro qualità. Oppure l’impatto delle discriminazioni sociali sullo sviluppo e l’organizzazione della città, per esempio nei termini in cui i servizi o le infrastrutture sono assenti o dislocate in maniera non uniforme o non accessibile per intere porzioni urbane. Già Lefebvre (1968) affrontò queste questioni nel suo concetto di diritto alla città, scrivendo che «il

IOANNI DELSANTE

Patto di sussidiarietà Murales (Montorio). Il secondo caso studio si concentra su un doppio Patto di Sussidiarietà nel quartiere di Montorio, frazione di Verona, legato alla realizzazione di un murales sulla parete vuota della biblioteca locale. La creazione di un murales è stato un intervento di riqualificazione visiva del murales, espressione di una progettualità condivisa tra cittadini

e artista. Il processo partecipativo ha incluso passaparola, mentre il finanziamento è stato ottenuto tramite crowdfunding e donazioni da parte dei residenti. Il Comune ha svolto un ruolo di supporto nella gestione organizzativa, dimostrando come la cooperazione tra istituzioni e cittadini possa favorire la rigenerazione degli spazi urbani.

VERSO UN’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

STRUMENTI E PROCESSI PER I BENI COMUNI

LINDA MIGLIAVACCA

Questo saggio illustra i primi passi percorsi per la ricerca di dottorato dal titolo “Cittadinanza attiva, beni comuni e architettura”, supportata dal PNRR ex art. 118 in collaborazione con una Pubblica Amministrazione. Nel periodo tra ottobre 2023 e settembre 2024 è stata avviata una fase di ricerca preliminare volta a individuare, nel contesto dei Comuni italiani, esempi di Pubbliche Amministrazioni virtuose nel supporto a progetti sui beni comuni, alla partecipazione dei cittadini e ai processi di trasformazione e cura della città dal punto di vista architettonico. La ricerca nasce dall’esigenza di investigare lo stato dell’arte delle Amministrazioni nella gestione dei rapporti collaborativi con la cittadinanza e avviare una mappatura degli strumenti attivi per supportare processi di “comunanza urbana” (Belingardi, 2015). Nello stesso periodo, è stato anche individuato il caso studio di Locate di Triulzi come Pubblica Amministrazione di riferimento per sviluppare il progetto di tesi.

La piccola cittadina del sud-Milano è stata scelta come caso studio per due motivazioni: da un lato, per la natura del progetto di Dottorato e la forte collaborazione già avviata in passato tra l’Amministrazione di Locate e l’Università attraverso numerosi progetti; mentre da un punto di vista più operativo, lo stato dell’arte della città presentava sviluppi interessanti sulle tematiche della partecipazione e dei beni comuni. In particolare, l’Amministrazione ha manifestato l’esigenza di avviare un percorso di consolidamento dei comitati di quartiere come strumento per incentivare e rafforzare la partecipazione dei cittadini. Il termine “consolidare” è significativo, poiché i comitati erano stati istituiti con una delibera di giunta nel dicembre 2019 come organismi di “Partecipazione e Cittadinanza Attiva”, introducendo solamente delle linee guida. Tuttavia, l’epidemia da COVID-19 dell’anno successivo ha interrotto il processo, impedendo il coinvolgimento effettivo della cittadinanza e la sperimentazione concreta di questo strumento. Si tratta, quindi, di uno slancio volto ad

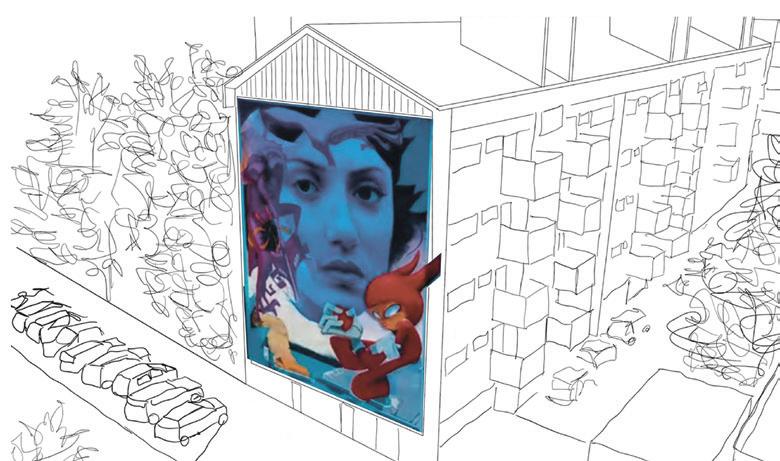

Simulazione di inserimento nel contesto de “La parete musicale”. Progetto e immagine. © S. Apa, R. Carlino, C. Leonardi, A. Musumeci, A. Piana, S. Vitale

Progetto de “Il cartello delle regole”. Progetto e immagine. © G. Buccoleri, G. Caracciolo, G. Napolitano, M.L. Romeo, L. Russo

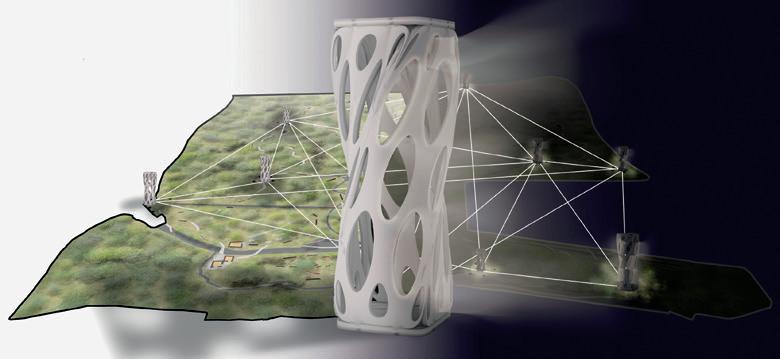

ultimi affrontano il tema del parco dalla grande alla piccola scala. Come per le idee del primo anno, le strategie alla grande scala spesso si sovrappongono, come per l’idea degli orti urbani, o sono complementari, ma, a differenza delle precedenti, tutte rispondono a una nuova visione di parco: “Il parco bifase”10 punta tutto sull’utilizzo della luce sia naturale che artificiale; “Il parco delle quattro legende”11 interpreta quattro miti legati al fuoco e al vulcano Etna; “Il miraggio”12 usa la tecnologia del videomapping per caratterizzare la memoria del movimento lavico; “Il parco dei quattro elementi”13 declina la sensorialità della natura vulcanica e della posizione geografica del sito; “Il parco della conoscenza”14

In alto.

Concept del progetto “Il parco bifase”. Progetto e immagine.

© N. Grasso, C. Mendolia, A.E. Messina, L. Reitano, D. Vasta

A fianco. Illuminazione notturna e segnaletica del progetto “Il parco delle quattro leggende”. Progetto e immagine.

© C. Arnone, G. Fidone, C. Iachininoto, C. Sarcià, M. Vinciguerra

interpreta tre sfere della conoscenza, quella umana, la naturale e quella storica; “Il parco vulcano”15 ripercorre la geologia del sito e la usa per struttura il nuovo impianto del parco; “Un paradiso ai piedi dell’Etna”16 mette in evidenza le peculiarità vegetali del luogo.

Gli oggetti e le attrezzature dei sette progetti assecondano i concept generali evitando sovrapposizioni e ripetizioni per poter offrire un’ampia scelta di soluzioni al processo. A differenza del primo anno di lavoro, non si è aspettato che i piccoli oggetti da realizzare insieme venissero approvati dall’amministrazione comunale. Anche in questo caso grazie all’approccio transdisciplinare,

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Baudelaire C. (1863). L’artiste, homme du monde, homme des foules et enfant. In Le peintre de la vie moderne III. La Pléiade, 1156-1162.

- Basset K. (2004). Walking as an Aesthetic Practice and a Critical Tool: Some Psychogeographic Experiments. Journal of Geography in Higher Education, 28(3), 397–410. https://doi.org/10.1080/0309826042 000286965.

- Benjamin W. ([1932] 2006). Berlin childhood around 1900 (H. Eiland, Trans.). Harvard University Press.

- Benjamin W. ([1940] 2007). Illuminations (H. Zohn, Trans.). Harcourt Brace.

- Bertolino N., Delsante I., Haddadian S., Zhang Y. (2017). Consciously uncontrolled: A psychogeographic approach to urban mapping. In A. Plosnić Škarić (Ed.), Mapping urban changes (pp. 558-573). Institute of Art History.

- Brenner N. (2009). What is critical urban theory? City, 13(23), 198-207. https://doi.org/10.1080/13604810902996466.

- Brenner N. (2016). Critique of Urbanization: Selected Essays. Bauwelt Fundamente. Birkhäuser Verlag.

- Conzen M.R.G. (1960). Alnwick, Northumberland: A Study in Town-Plan Analysis. Institute of British Geographers Publication n. 27.

- De Sola Morales I. (1996). Differences: Topographies of Contemporary Architecture. MIT Press.

- Debord G. (1958). Theory of the dérive. Internationale Situationniste, 2. Available at: www.bopsecrets.org/SI/ index.htm (Accessed January 2025).

- Delsante I. (2012). Giancarlo De Carlo and the faculty of engineering in Pavia. Maggioli Editore.

- Delsante I. (2017). Planetary urbanisation through the lenses of urban morphology: The case study of the North of England and its rapid urban transformations. In ISUF 2017 XXIV International Conference: City and Territory in the Globalization Age, Valencia, Spain, 2729 September 2017.

- Delsante I., Orlandi S. (2020). Mapping uses, people and places: Towards a counter-cartography of commoning practices and spaces for commons. A case study in Pavia, Italy. European Journal of Creative Practices in Cities and Landscapes, 2(2), 121-150. https://doi. org/10.6092/issn.2612-0496/9768.

- Jenks C., Neves T. (2000). A walk on the wild side: Urban ethnography meets the flâneur. Cultural Values, 4(1), 1-17.

- Monestiroli A. (1973). Pavia: storia e progettazione della città. Edilizia Popolare, 113, 67-80.

- Pierce J., Lawhon M. (2015). Walking as method: Toward methodological forthrightness and comparability in urban geographical research. Professional Geographer, 67(4), 655–662. https://doi.org/10.1080/00330124 .2015.1059401.

- Sinclair I. (2008). London Orbital. A piedi attorno alla metropoli. Il Saggiatore.

- Sassen S. (2014). Expulsions: Brutality and complexity in the global economy. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt6wpqz2.

- Ungers O.M. (1999). The Urban Archipelago: A Manifesto for the Metropolis. Dom Publishers.

ISTRUZIONI PER L’ESERCIZIO DI DÉRIVE PSICO-GEOGRAFICA A LOCATE DI TRIULZI

Confini naturali dell’esplorazione:

- il vostro percorso ha solo come limite la strada statale 412 ad est;

- il vostro unico limite è il fiume Lambro ad ovest.

Divisi in gruppi, si esce dall’auditorium e si individua un punto da cui iniziare.

Esplora la città

Fate partire il timer: 30 minuti

“Spegnete il cellulare o mettetelo in Airplane Mode, e mettetelo nello zaino in modo da non poterlo guardare. Esplorate la città, iniziate prendendo la direzione verso ……… [completato a mano]

Al primo incrocio, guardatevi intorno, e scegliete se andare a dx o sx, in base a dove vi piace di più!

Da ora in avanti, svoltate una volta a destra e una a sinistra. Osservate la città, gli edifici, i luoghi, fatevi attrarre da cose particolari, da dettagli. Disegnate, fate foto, catturate il momento! Fate la prova a tenere lo sguardo (e la camera) fissa davanti a voi, oppure dietro di voi… oppure fate la prova a posizionare la camera in modo da seguire il vs sguardo”.

Al suono del timer, vi fermate e aprite la prossima busta.

Arte

(Architettura, arti visive, graffiti, danza o performance o un artefatto artistico, un’opera d’arte, …)

Fate partire il timer: 30 minuti

“Spegnete il cellulare o mettetelo in Airplane Mode, e mettetelo nello zaino in modo da non poterlo guardare. Camminate insieme e guardate in alto, cogliete la bellezza del luogo. Cosa è arte? Fermatevi quando venite colpit* da qualcosa in particolare, chiama il tuo gruppo e vi sedete ad osservarlo. Ciascun* può produrre un disegno, uno sketch o

una foto artistica che lo riproduca (per minimo 10 minuti). Ripetete l’esercizio fino a che non scade il tempo”.

Al suono del timer, vi fermate e aprite la prossima busta

Colori e Materia

Fate partire il timer: 30 minuti

“Spegnete il cellulare o mettetelo in Airplane Mode, e mettetelo nello zaino in modo da non poterlo guardare. Percorrendo a piedi le vie della città è possibile osservare il cambiamento parallelo di colori e materiali sia a terra che nel cielo.

Dividetevi all’interno del gruppo, tra qualcuno con sguardo a terra e altri al cielo: osservate e registrate (disegni, appunti, foto, video) ciò che più vi colpisce e i mutamenti che notate”.

Suoni e rumori

Fate partire il timer

“Siete in gruppo in 5, scegliete due persone che dovranno chiudere gli occhi (o bendatele, se potrete!), immergersi nell’ambiente completamente e camminare seguendo i suoni e i rumori della città. Dove andare? A destra, a sinistra, sopra o sotto… saranno i suoni o i rumori a guidarvi. Gli altri componenti del team dovranno seguirli e assicurarsi che procedano in sicurezza. Ma l’esperienza dei colleghi vi insegnerà ad “ascoltare” un ambiente urbano! Registrate tutti i suoni, la loro sequenza, la loro frequenza. Qualche sorpresa? Se vorrete, potrete anche cambiarvi i ruoli a rotazione”.

Al suono del timer, vi fermate e aprite la prossima busta

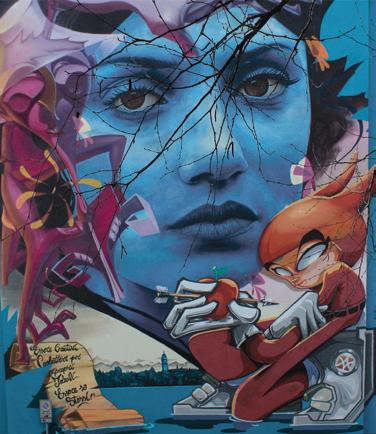

Sketch della vista aerea del graffito “La storia infinita” realizzato da Mr. Wany e altri artisti internazionali sulla facciata spoglia in via Giuseppe di Vittorio in occasione della quindicesima edizione dell’evento di cultura Hip Hop “Amazing Day” 2022.

e studio delle figure e significato del

Sketch

graffito “La donna trasforma il mondo” presente sulla facciata del palazzetto dello sport in via don Milani.