© Corporación Manos Visibles, 2021

Antología de textos escritos durante el Laboratorio de Literatura Africana, dictado por el escritor camerunés Gilbert Shang Ndi.

© Tatiana Pastrana, Clieider Palacios, Tatiana Benítez, Javier Morán, Jeny Valoyes, Karent Ramos, Lizeth Gómez, Luisa Barcos, Mario Dulcey, Rosa Martínez, Salvatore Laudicina, Solangel Murillo, Tania Hinestroza, Victoria Hurtado y Yamileth Velásquez

Gilbert Ndi Shang

EDICIÓN Ángel Unfried (Artimaña Editorial)

Juan Pablo Ortega, Valeria Brayan y Paula Moreno (Manos Visibles); Isabella Varela e Ignacio Mayorga (Artimaña Editorial); y Salvatore Laudicina

Nicolás Gutiérrez (Artimaña Editorial)

© Eliécer Salazar

CORPORACIÓN MANOS VISIBLES

Calle 38 N° 15 - 67 Bogotá D.C. PBX: (57 1) 3838108 manosvisibles.org

artimanaeditorial.com artimanaeditorial@gmail.com

Impreso en Matiz Taller Editorial. Manizales, Colombia. 2021

La reproducción de esta publicación, total o parcial, directa o indirectamente, sin el permiso escrito por la editorial está prohibido.

12.

Evocar para narrar, narrar para empoderar Gilbert Shang Ndi (Director del taller)

Hija del manglar Tatiana Benítez (Tumaco)

Corporación Manos Visibles 25. 31.

Diarios de cielo y mar Victoria Hurtado Mina (Buenaventura)

37. 57. 67. 71.

Guaguancó Salvatore Laudicina (Buenaventura)

49.

El pilón de la abuela Cleider Palacios Salcedo (Quibdó)

Mi matriarcado Luisa Barcos Romaña (Quibdó)

Pérdida sagrada Tatiana Pastrana Caicedo (Buenaventura)

Sanación fotográfica Karent Ramos Olave (Buenaventura)

81. 93. 103. 113.

Gratitud al río Cértegui Yamileth Velásquez (Quibdó)

87.

El libro que me enseñó a leerme Jeny Valoyes Palacios (Quibdó)

La niña del maletín Lizeth Gómez Moreno (Buenaventura)

Pelo malo Rosa Martínez Villota (Tumaco)

Selva misteriosa Mario Dulcey Idrobo (Buenaventura)

127. 133. 139.

Bailar, sinónimo de liderar Tania Hinestroza Angulo (Buenaventura)

El pueblo de Mamá Irene Solangel Murillo Murillo (Buenaventura)

Tumaqueño, negro y digno Javier Morán Caicedo (Buenaventura)

146.

15 escritores de Quibdó, Buenaventura y Tumaco. Las manos visibles que narran su Pacífico.

Esta antología es el primer compilado de los escritos de los par ticipantes del programa Vení, te leo, en el marco de la estrategia Poder Pacífico Cultural. Cada texto fue redactado como ejercicio final del Laboratorio de Literatura Africana realizado por Gilbert Shang Ndi, preciado hijo de Camerún y PhD de la Universidad de Bayreuth en Alemania. Agradecemos su sensibilidad, su pasión inspiradora y su amor fraternal por Buenaventura, Tumaco y Quibdó. Sin él, no hubiese sido posible la realización de este libro. Los textos que conforman esta publicación dejan claro que el Pacífico no es solo oral. Los autores que dieron vida a estas narrativas pacíficas sustentan el poder transformador de la palabra escrita en la riqueza de detalles que les ofrece la experiencia y en la apropiación que les otorga el arraigo. Son 15 relatos que narran el territorio desde las voces propias y las vivencias que habitan en la memoria. Una invitación a recordar la infancia con olores, sabores y paisajes distintivos; a valorar el amor familiar, a revivir aquellos días en los ríos y zonas rurales de la región, a reconocer la belleza capilar de la etnia afrodes cendiente y a aplaudir la resiliencia de sus habitantes. Es así como la escritura nos permite leernos y encontrarnos a través de lo que el otro cuenta en sus palabras.

En una tierra tan ensoñadora y llena de historias fascinan tes que navegan entre lo cotidiano y lo trascendental, el reto

es propiciar espacios que permitan mirar hacia adentro y leer la historia propia para convertir las letras en una manera de resistir al olvido de lo que hemos sido y lo que somos.

La Corporación Manos Visibles quiere apostarle a produc tos editoriales creados por nuestros líderes y lideresas para dar un paso adelante en la ardua tarea de leernos, reconocernos y empoderarnos desde la estimación de nuestras historias para la transformación social de la región. A su vez busca proponer espacios de lectura y reflexión en colegios, universidades y colectivos culturales, frente a la importancia de conocer “lo propio”, esa historia que solo puede narrar quien ha vivido en el Pacífico colombiano, para repensar la identidad, la territo rialidad y el liderazgo a través de la literatura como escenario pedagógico e inspirador. Queremos agradecer a la Fundación Sura por su apoyo para la realización de este libro. Gracias por creer en la Cor poración Manos Visibles y acompañarnos en esta travesía que busca generar un poder narrativo y escrito desde un Pacífico que desea ser leído con respeto y dignidad. Ver materializado este sueño es la prueba fehaciente de que trabajar en equipo, sin egos ni protagonismos, es la mejor escuela para aprender a construir región y país. Falta mucho camino por recorrer, pero estamos avanzando.

La gratitud sería incompleta si no se reconocen los aportes en revisión y edición de Juan Pablo Ortega, Valeria Brayan y Paula Moreno, miembros de la familia Manos Visibles. En cada

página de este libro se respiran sus valiosas apreciaciones y su gratitud por cada historia compartida.

En cada proceso de transformación profunda de la sociedad como la descolonización en África, las luchas por los derechos civiles en las diásporas africanas y contra el Apartheid en Sudá frica, la literatura ha jugado un rol crucial. Incluso en situaciones menos dramáticas, la narración creativa es imprescindible para una reapropiación progresiva del poder sobre nuestras memorias y nuestra historia, y la autorrepresentación individual y colectiva. Nos permite renombrarnos y redefinirnos en contextos donde siempre nos nombran y definen desde perspectivas ajenas, estereotípicas y colonizadoras.

Este diálogo con la literatura africana constituye un gesto sumamente simbólico que marca una reconexión transat lántica al nivel de nuestras historias y nuestros imaginarios, reuniendo culturas separadas durante siglos pero que nunca han perdido sus raíces. Culturas que se han transformado en las Américas, pero que siguen fuertemente conectadas a las epistemologías africanas.

La antología Vení, te leo es el resultado de un ejercicio de introspección para la creación literaria realizado en el Labora torio de Literatura Africana, apuesta cultural de la Corporación Manos Visibles en el Pacífico colombiano, con líderes y gestores culturales de las ciudades de Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Las narrativas incluidas en esta colección imaginan nuevas éticas

de relaciones humanas y dignidad. Son diversas, expresan las virtudes, debilidades, esperanzas y ansias de las comunidades a las que pertenecen sus autoras y autores, quienes recurren a la escritura para narrar su territorio emocional recogiendo las vivencias que marcan el trasegar del individuo en las distintas etapas de su existencia.

En el escenario del Pacífico colombiano transcurren las historias de jóvenes líderes con la ferviente determinación de cambiar miradas, asumir nuevos espacios e impactar en la socie dad. En estos textos lo personal se conecta con lo colectivo, lo psicológico con lo social y lo físico con lo metafísico. Cada his toria tiene un ritmo, lenguaje, estilo y perspectiva distintos. En ellas, los personajes se enfrentan a barreras como el racismo, la alienación, el clasismo, la discriminación de género y la pobreza económica, mas nunca se dejan derrotar por el desaliento. Gracias al amor familiar, la creatividad, la educación, y a veces por un golpe de suerte, logran la autoconsciencia e incluso la autorrealización. La imagen del Pacífico que nos brindan estos textos es la de una región llena de energía y sueños. Una región no anclada en su pasado, sino involucrada en los vientos de la globalización, con su interconectividad y sus oportunidades, pero también con sus riesgos.

Es inevitable sentir empatía por relatos que nos permiten admirar el invaluable capital humano que habita en esta región colombiana. Más que autores, estos hombres y mujeres se con vierten en maestros de vida que nos enseñan el valor de la alegría,

la esperanza, el perdón y la resiliencia como los únicos antídotos posibles contra las vicisitudes y conflictos.

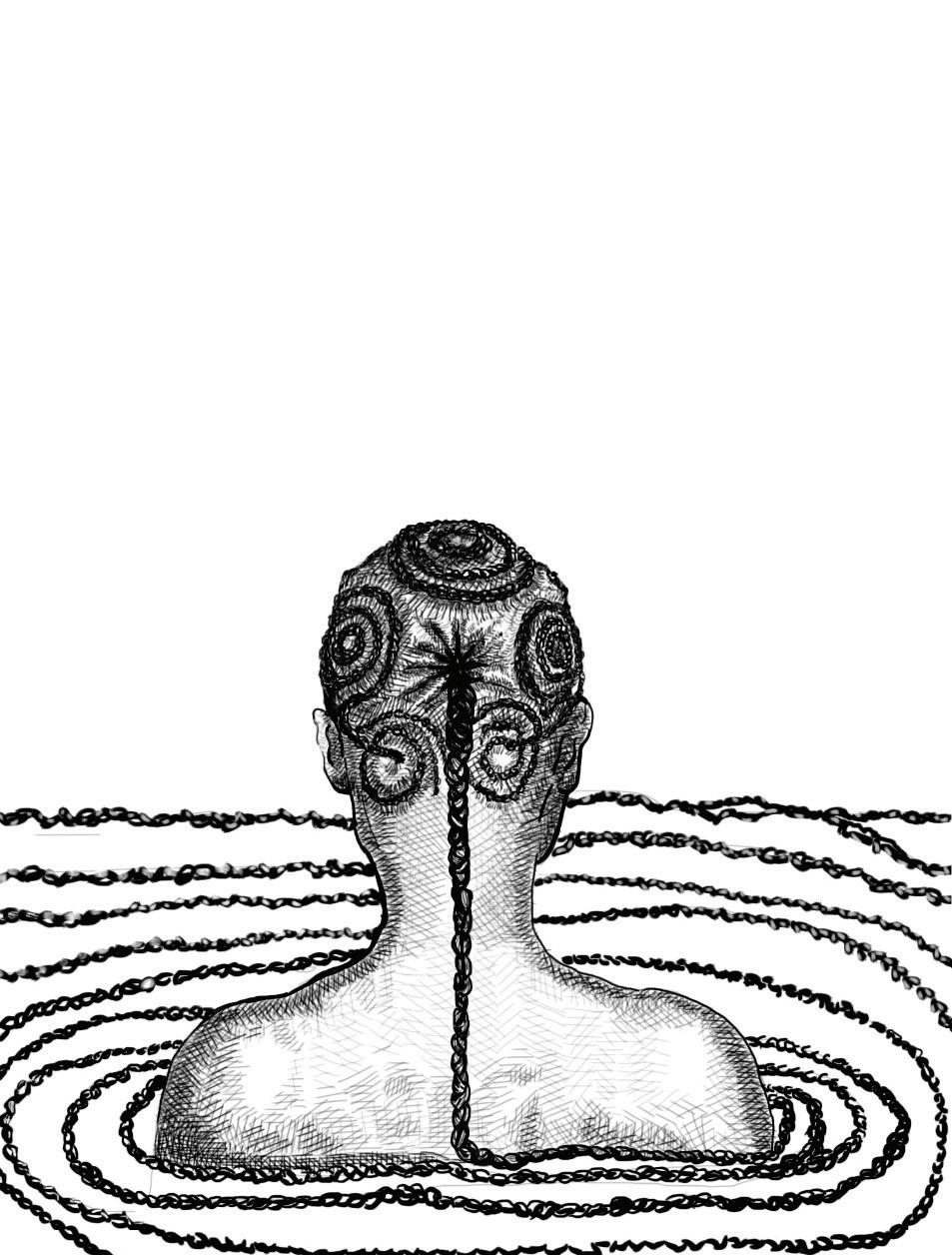

Entre una página y otra, la vista se hace olfativa para interio rizar aromas, y juega con otras formas de percepción para incor porar sabores, gestos, pensamientos y emociones. Quienes viven y sienten son personas reales, protagonistas de una cotidianidad que no puede construirse con el ilimitado ingenio de lo ficcional. El lector encontrará desde historias que rinden tributo a las travesuras inolvidables de la infancia (“La niña del maletín”), hasta narraciones que gritan el orgullo de ser un afrodescen diente del Pacífico colombiano (“El pilón de la abuela”, “El pueblo de mamá Irene”, “Tumaqueño, negro y digno”). Además de los testimonios de empoderamiento (“Bailar, sinónimo de liderar”, “El libro que me enseñó a leerme”) y las reminiscencias que reivindican la estética capilar afro para abrazar la herencia ancestral y la identidad (“Pelo malo” y “Selva misteriosa”).

En mi caso, sin temor a exageraciones, los relatos me han permitido, por instantes, ser un adolescente en clase de geogra fía. Mientras la mente dibuja lo más fielmente posible la belleza biodiversa de los pueblos protagonistas de los relatos, uno siente roncar el canalete y comer bobos –fruta característica de la región– mientras el sol acaricia el rostro en las aguas del río San Juan. He abrazado con fraternidad esos recuerdos familiares, impregnados de la sazón de la abuela y de la inocencia pueril, que calan en lo más profundo del corazón. Cuando eso sucede, uno agradece a las letras y a quienes saben usarlas.

Por otro lado, me he conmovido al leer las huellas del conflicto armado que partió en dos la historia del territorio. En mi continente también hemos sufrido los estragos humanos y emocionales de estos conflictos y el dolor tiene la peculiaridad de crear afinidades entrañables.

Al respecto, vale la pena citar las palabras del escritor nigeriano Chinua Achebe: “Creo en la complejidad de la historia humana. No se puede contar la historia de una sola manera, como quien dice ‘así es’ o ‘así fue’. Siempre habrá alguien que la contará de manera distinta, según su punto de vista… Pienso que podemos contar las historias de este mundo desde diferentes perspectivas”. En cada situación, la literatura nos muestra con múltiples colores aquellos puntos de vista que no son más que diferentes voces en lo más profundo del ser humano.

En ninguna sociedad la literatura es puro lujo o entrete nimiento, y mucho menos en regiones con siglos de despoja miento, explotación y deshumanización. Ella constituye el jardín secreto donde protegemos nuestros sueños y esperanzas, incluso en tiempos adversos. Contar historias es para muchas personas un gesto existencial, un influjo de aliento que permite ser y creer en el futuro a pesar de las incertidumbres del presente.

Como tutor del Laboratorio de Literatura Africana, encon trarme con textos tan poderosos y dicientes es un regocijo indes criptible. En lo personal, soy consciente del enorme reto al que se enfrenta cualquier persona que decide esculcar en sus experien cias significativas para emprender la aventura de escribir.

Escribir es un acto político de emancipación espiritual y construcción de la identidad. Es allí, frente al papel o la pantalla de un computador, donde el ser humano mira su adentro –ese lugar intangible que alberga los sentimientos y pensamientos más insos pechados– y se desnuda sin complejos ni temores. Se permite ser y contemplar su belleza más pura y genuina vestida de aprendizajes y cicatrices que lo hacen fuerte, especial, valioso, único e inimi table. Es encontrarse frente a frente con el yo real, ese que no usa máscaras ni debe someterse a los convencionalismos.

Las sociedades modernas están sedientas de una escritura que les permita entender su devenir desde la esencia misma, la subjetividad humana en su máxima expresión. De nada sirve narrar con destreza si la vivencia le pertenece a un yo imaginario. Cuando el individuo se atreve a contarse en primera persona con la valentía de regresar al pasado para recordar, le hace justicia a su condición de sujeto histórico y se convierte en un actor determinante dentro de su comunidad.

En su acto creador y narrativo a través de las palabras, el hombre incide en la preservación y continuidad de la memoria colectiva. Dicho de otro modo, escribir permite decir y decir per mite reconstruir hechos y momentos estrechamente ligados a un espacio y tiempo determinados. Binomio necesario en cualquier grupo social que desee encontrar en sus relatos una manera de leerse y reconocerse constantemente.

Por esta razón, se debe agradecer el valioso aporte que estos autores le regalan al Pacífico, una región colombiana donde

ha predominado la oralidad como puente entre el hombre y sus cimientos ancestrales, sociales y culturales. Este es apenas un tímido comienzo. El objetivo es que, en un futuro cercano, podamos gozar de nuevos escritores en los campos de la poesía, el cuento, la novela, la crónica y otros formatos editoriales que hagan las veces de memoria histórica contemporánea. De esta manera, se les hará justicia a hombres y mujeres de los ríos y zonas rurales que escribían con la voz y cautivaban con sus dialectos y jergas para contar mitos y leyendas.

Valdría la pena preguntarse: ¿Qué sería de la humanidad sin las letras? ¿Podría soportar la impotencia de no contar con la complicidad de la prosa para emancipar sus sentimientos y experimentar el más sublime de los desahogos? La literatura nos permite en los momentos más sombríos de nuestro devenir como individuos y comunidades, repetir, aun con llanto, la frase del pequeño Njoroge en el texto de Ngugi wa Thiong’o, No llores, pequeño: mañana saldrá el sol.

Por Tatiana Benítez (Tumaco)

Por Victoria Hurtado Mina (Buenaventura) GUAGUANCÓ

Por Salvatore Laudicina (Buenaventura)

Soy Tatiana, hija de Tumaco, dueña del verde manglar –verde es el color de la esperanza– y de aquel sol agonizante que entre amarillo y rojo irradia la belleza más pura en un atardecer sublime y deslumbrante. Soy la niña, la mujer, la sonrisa y el llanto también. Jamás olvidaré ninguna de las aventuras vividas en mi amada tierra, ni siquiera las que han causado un profundo dolor. Al igual que los momentos felices, son atesoradas en el mágico mundo de mi existencia. Desde niña siempre recreaba las fantásticas historias que se daban detrás del manglar, mi fuente de vida, mi religión, mi gran amor y recarga de energía. El verde del mar de la ensenada me crió y me obsequió mi identidad. Yo soy verde mar, verde manglar, y plateada arena que tibia acoge, pero también quema. Soy un enredo de pasiones y el desenredo de algunos corazones que me aman y que yo amo. Aunque sea un tanto imperfecta, coqueta y loca, en algunos momentos entendí el valor de mi etnia y me enamoré profundamente de mi tierra.

El verde mar y el espeso manglar me criaron. Sentada al filo de un muelle los veía todos los días: el mar con sus olitas chiquititas cuando fuerte venteaba, así como las cherecitas y demás pescaditos que en sus aguas nadaban. El manglar fron doso, verde y movedizo, que esconde entre sus ramas las casas de tijeretas, chogozos y patilargas garzas, y a otros tantos que con pechos rojos se ponen atractivos para sus hembras. Amo estar allí, entre azules y verdes pujas que me permiten hundir mis pies colgantes en el agua sal y disfrutar de su frescura, entre corrien tes cálidas y frías… La emancipadora sensación de contemplar en pleno la vida misma.

El amor de los míos me ha bautizado con bellos apodos: Tingui, Goya, Tati. Mi vida es mi gente, mi sol, mi mar y mi playa. Cuando hablo de lo que soy no puedo evitar la emoción de haber conocido el Arco del Morro, La Peña, el Pindo y el parque Colón.

También llegan a mi mente los recuerdos de cuando los niños nos sentábamos en el andén y entre amigos, primos, risas, gritos y cuentos, jugábamos. Mi mamá tuvo dos hijos, pero mis tíos me dieron primos hermanos. Todos nos reuníamos en la casa de “La Chéchera”, doña Nicéfora, mi abuela, y del “Papito Telmo”, el más noble y tierno abuelo. En esa casa pasaba de todo. Había futbolis tas, por ejemplo, y en el momento más emocionante del juego, los pies parecían liebres detrás del balón, pero si se presentaba algún enredo o un repentina caída, yo era la enfermera chiquita inte rrumpía el partido para revisar a Alex, su primo hermano querido.

Finalizada la revisión, segura de que no había raspones ni heridas sangrantes, podía volver al campo. También había boxeadores y unos llorones que nos hacían diabluras. Mi abuela nos pegaba después. Luego del juicio y la reprenda nos regañaba: “¿Por qué no me dijeron?”. La gran pregunta era: ¿y ella a quién escuchaba?

Todas las mañanas me levantaba con la brisa. Estoy segura de que de Dios era la caricia. Luego salía al balcón que daba a la ensenada y replicaba en mi frente y en mi pecho la señal cristiana. Desde niña me enseñaron que era el saludo que a Dios le agradaba y a la vez la bendición de quien en él creía y le adoraba. Después de aquel ritual, solamente contemplaba el paisaje y llenaba mis pulmones de brisa fresca y oxigenada. Entre sueños, despierta, me imaginaba que más allá del manglar habitaban sirenas con gigantes cabelleras rizadas, de piel tostada y sin dolores, con colas espléndidas de escamas de colores, que en la noche resplandecían. Y que en noches de luna llena había remolinos de pescaditos fluorescentes y fies tas de cangrejos, jaibas, churos, pateburros, conchas, almejas y otro montón de animalitos que ni siquiera conocía, pero que mi mente creaba por doquier.

En mis primeros años, asistí a la escuela Pío XII. Después, estudié en el colegio Santa Teresita. Entre juegos, alegrías y tris tezas, fui creciendo. Mis primos también crecieron y abandona ron el terruño: el que se fue al ejército, el que migró al centro y, más adelante, al que mataron y al que desaparecieron. Hubo una época de gran silencio en casa, ya sin gritos, ni fútbol, ni boxeo,

ni peleas. Mi abuela se volvió viajera –en realidad siempre lo había sido– y me cargaba en sus revuelos. Así estuvimos mucho tiempo, entre viajes, refranes y los reclamos de mi abuelo. Pero llegó el freno del colegio y me dediqué a estudiar, aunque también aprendí a ser libre como mi abuela: atesoré la sabiduría de sus palabras, sus refranes, y nunca me separé de ella. Ya de jovencita, en las tardes me dedicaba a escuchar la radio ecuato riana en mi pequeña grabadora rosada con el invento de la tapa de la olla para atrapar la señal. Sabía canciones que aquí aún ni se escuchaban y, muy concentrada, escuchaba los conflictos del programa de la noche, al que las personas llamaban para resol ver las penas que les acongojaban. “¡Qué locura, la gente cómo sufre por pendejadas!”, gritaba mi mente. Afortunadamente no podían escucharme, aunque pensaba en las soluciones. Y cantaba y bailaba solita en mi sala que daba a la ensenada. Mi locura, mi mar, mi manglar y yo.

Un día me di cuenta de que había crecido y en mujer me había convertido. Tenía dentro de mí un retoño que se llamaba Isa. Aunque en mis sueños nunca imaginé lo que era la dolorosa realidad, empecé un camino de amargura –a veces de felicidad–en que me acechaba la dificultad de ser madre soltera y tener que enfrentar el mundo. Pero como yo soy hija de Tumaco y dueña del manglar, manglar verde como la esperanza, igual de verde que mi mar, enfrenté los padecimientos de mi niña, la soledad y el abandono de quien se fue, la pérdida de quien amó y murió, la alegría de quien llegó y el dolor desgarrador cuando dijo

adiós. Sin embargo, también fui feliz porque me dejó un angelito que ahora se convertiría en mi compañía. Después de aquello, entendí la música de otra manera. La viví, la canté, visité escena rios de otras tierras, hice muchos viajes, conocí mucha gente y aprendí sobre mis derechos y los de mi gente.

Me apropié de mi cultura y reforcé mi identidad viviendo en ella, cantándole pero hablando también, conociéndola y repre sentándola. Aprendí y enseñé a quienes no conocían su belleza, pujanza y riqueza. Les conté que el sol calienta cuando nace y da belleza cuando muere, y no importa lo oscura que esté la noche, siempre habrá una luna o una estrella. Y llenándonos de resi liencia, en una nueva mañana vuelve y aparece el sol después de haber muerto en la tarde, más cálido, brillante y lleno de energía que antes. Así somos en Tumaco: gente alegre, gente verde como el manglar que nos protege, da sustento y oxigena. Ahora me llamo Tataya Makine. Así me bautizó mi sobrina más pequeña, quien no sabía pronunciar mi nombre y con su inexperiencia verbal mejoró mi existencia al llamarme de esa manera. Sigo siendo hija de Beirut y de Leonidas, nieta de Papito Telmo y de La Chéchera. Aunque un día me fuera, sigo siendo de aquí hasta que muera. Hija del mar abierto y de la ensenada, del manglar de vida y de la arena plateada. Cerca a cumplir los cuarenta años, no he dejado de ser aquella niña que en el muelle se sentaba y disfrutaba la caricia divina de la brisa y el fresco sublime del mar que bañaba mis pies. Una niña que atesora el abrazo cálido del amor bonito que alegra mi presente.

Soy Tatiana, hija del frondoso manglar y de mi madre. Dueña de la brisa y del calor del sol brillante. Madre, nieta y amiga. De mi territorio estoy orgullosa y,∫ por haber nacido aquí, agradecida.

Fragmento de “Hija del manglar” en la voz de Tatiana Benítez

Buenaventura. Cada vez que oigo nombrarla o hago referencia a esta ciudad del Valle del Cauca –donde nací y crecí– mi mente empieza a rearmarla y la imagino como una matrona mecién dose en un sillón. Una mujer grande, robusta, rotundamente negra, simpática y con su frente iluminada por el imponente sol de la costa Pacífica colombiana.

En mi infancia, cuando llegaba del colegio y había terminado de hacer mis tareas, me subía hasta el tercer piso de la casa donde quedaba la terraza. Este fue siempre mi lugar favorito porque desde allí se veía un pedacito de mar, ni tan azul ni tan oscuro, ese tono que solo el mar del Pacífico tiene. En el cielo se veían nubes que hacían las más divertidas figuras. Mi ritual era sencillo: me subía en un banquito donde me empinaba para ver mejor el mar, pensaba en lo que sería estar sumergida en él por un largo rato y todo lo que podía hacer allí. Luego me bajaba del banquito y me quedaba tumbada en el suelo boca arriba, casi que hipnotizada por el cielo, viendo cómo se hacían y deshacían las figuras, observando las mil tonalidades que resultaban del atardecer, pensando en la gente que ya no estaba en este mundo y de quienes mi mamá me decía: “Hija, se fueron al cielo y desde allá nos ven y nos guían”. Siempre me preguntaba si lograban verme. Entonces

les hablaba porque, si era cierto que podían verme, también podían escucharme.

Y así sostenía largas jornadas en la terraza de mi casa, jor nadas de silencio o de charlas en voz bajita entre el cielo, el mar y yo, que después relataba en uno de mis diarios. Generalmente tenía dos, uno que llevaba a todas partes –incluyendo la escuela–y otro que permanecía en la casa y contenía mis confesiones más profundas. Mis diarios eran mis mejores amigos. Siempre me decía que eran capaces de escuchar y entender todo lo que les contaba sin prejuicio alguno.

Mi madre solía obsequiarme un diario como regalo el día de mi cumpleaños. A ella le debo mis primeros acercamientos a la escritura. Fue así cómo llegué a tener una “diarioteca personali zada” con amplia variedad de diseños y estilos: con y sin candadito, con pasta gruesa, con imágenes de reyes y princesas, etcétera. Los utilizaba sin grandes pretensiones ni perfecta ortografía: eran bási camente mis amigos. Debe ser por el hecho de haber sido criada como hija única que sentía la necesidad permanente de contar mis experiencias, historias y travesuras a un “par” de cómplices que fueran como yo: silenciosos y callados, pero siempre muy presentes.

Ahora que lo pienso, mis diarios eran la representación más cercana a mi vida en Buenaventura, ese lugar de brisa cálida que me permitía narrarlo una y otra vez y del que, sin duda, iba tejiendo mis propias interpretaciones, estableciendo algunas conclusiones y entendiendo, a mi manera, por qué muchas de sus realidades permeaban mi existencia.

Además de mis diarios no tenía muchos amigos, pues de niña siempre fui muy solitaria, callada, hablaba lo necesario. Quería a muchos, pero lo expresaba poco. Este fue uno de los principales temores cuando, años después, le dije a mi mamá que quería irme de casa para estudiar una carrera universitaria fuera de Buenaventura. En ese momento no tenía muy claras las causas de mi deseo. En general, sentía que había algo más allá y que apenas podía acercarme. Sentía que la calidez de ese lugar, que me había permitido describirlo de tantas formas y a partir de tantas experiencias durante mi infancia y adolescencia, tenía algo más por decir. Algo que aún no lograba entender.

La decisión supuso uno que otro enojo con mi mamá y mis tías, quienes inicialmente no estaban de acuerdo con ella. Las razones que me daban para quedarme eran las mismas que tenía para irme, pues ya no quería depender de ellas para tomar decisiones. Sentía que me desconocía y había espacios vacíos que necesitaba llenar. Quizás por eso me quedaba corta a la hora de explicarle a mis diarios. Si quería encontrarme, estaba obligada a salir del nido y ser autónoma.

A los dieciséis años me marché a la ciudad de Cali para estudiar psicología. La llegada a la ciudad significó un impacto cultural, en tanto sus formas organizativas requerían prácticas más individualistas que colectivas. El contraste fue muy fuerte: en Buenaventura los vecinos se convertían en mi familia, lo que resultaba en vínculos muy cercanos que fortalecían las relacio nes interpersonales y promovían la solidaridad. De hecho, yo

saludaba a personas que creía mi familia de sangre, pero que al final eran amigos muy cercanos. En Cali, aquello parecía imposi ble. Desde que llegué a esa ciudad viví en unidades residenciales o edificios, lo que se traducía en una relación fría y distante con los vecinos, ya que dichas construcciones priorizaban la conso lidación de “lo privado” y las relaciones que mantenía no iban más allá de la cordialidad que implicaba compartir un mismo espacio con otros.

Así transcurrían los meses, aprendiendo unas cosas y cuestionándome otras, reflexionando ahora desde la perspectiva de “estar afuera”. Analizaba aquello sobre lo que antes no había caído en cuenta. En uno de esos análisis reconocí la existencia de una palabra que tenía especial importancia en mi vida y, sin darme cuenta, había influido en mis decisiones: comodidad.

Estando fuera de mi ciudad natal entendí que, para mí, Victoria Hurtado, Buenaventura era sinónimo de comodidad. Literalmente era como mecerse en un sillón. Un sillón que me daba tranquilidad, pero que me quitaba poderío interior. Por ello mi decisión de irme, tropezar, detenerme cuando fuera necesario, respirar y proseguir con el trayecto, era incomodarme, para ser más exacta.

La relación entre lo que significaba mi casa y la forma en que veía mi ciudad, no la construí de una manera consciente y metó dica. Fue algo en lo que “fui cayendo en cuenta”. Tuvo que ver la forma en que me fue narrado mi entorno y las interpretaciones que hacía sobre él. Ambos escenarios tenían un sentido similar, un factor común.

En el caso concreto de Buenaventura, dicha comodidad la veía representada porque, aunque este es uno de los municipios más importantes del país en materia económica y ha brindado grandes e innumerables beneficios y recursos para el desarrollo de Colom bia, sus calles, música e historia están llenas de carencias, denuncias ante la negligencia estatal, violencia y eventos tan traumáticos que prefieren omitirse o hablarse en voz bajita. Esos mismos eventos que no lograba captar en mi adolescencia y que a duras penas percibía porque se comentaban poco al interior de las familias. Cuando fui consciente de las situaciones sociales de mi ciudad y la comodidad que ha prevalecido ante tanta injusticia, comencé a idear las estrategias que debían implementarse para contribuir a su transformación social y económica. Pensaba que era necesaria una movilización y no lo decía precisamente en el sentido físico del término, sino una movilización de imaginarios, significaciones y representaciones que daban por sentado que era mejor no hablar de las problemáticas y naturalizarlas.

A decir verdad, no sabía cómo hacerlo. Suponía que debía haber una forma idónea. Años después, recorriendo los caminos que mi formación académica me presentaba, me topé con la psicología social. El área social como enfoque teórico, práctico y metodológico de la psicología, me permitió adentrarme en las problemáticas que sufren las comunidades vulnerables de este país; incluyendo la población de mi ciudad. Me abrió un camino de posibilidades para analizar y comprender el contexto en el que se desarrollaban esos fenómenos y problemáticas que

afectaban directa e indirectamente la salud física y mental de las personas y reflexionar sobre el valioso aporte que podíamos realizar como ciudadanos.

En ese sentido, entendí la importancia de la existencia de sujetos políticos que exijan sus derechos y luchen por su bienes tar. Me hice consciente de la relevancia, desde el ejercicio de mi profesión, de promover el liderazgo, invitar a la reflexión crítica para la construcción de sociedades equitativas y la participación para la generación de políticas que disminuyan el empobreci miento y la marginalidad.

Tanto en mi época universitaria como después de graduarme he trabajado con la intención de generar transformaciones que deriven en el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades vulnerables. Ello implica el desarrollo de acciones que promuevan la salud mental, entendiendo que, aunque sean sujetos en situa ción de marginalidad, pueden cambiar su realidad.

Tal como lo expresa el filósofo Ignacio Ellacuría: “Solo utó pica y esperanzadoramente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección”.

Fragmento de “Diarios de cielo y mar” en la voz de Victoria Hurtado Mina

Si uno quiere entenderse y perdonarse, tiene que volver a ser niño. No hay otra salida.

Cuando cumplí nueve años, tenía prohibido acercarme a una radiograbadora Sony gris RX 5104 de mi madre. Pese a la sen tencia, la curiosidad pueril pudo más y comencé secretamente mis amoríos con ella. Solo mi mamá podía usarla. Mi padre, quien tenía un negocio de venta de mariscos y dulces típicos del Pacífico en la ciudad de Buga, razón por la cual convivía conmigo dos días a la semana, me hacía creer que el aparato grabador también era suyo, pero no lograba engañarme.

En las tardes, cuando regresaba del colegio, aquella radiograbadora fue una valiosa compañía. Recuerdo que aprendí –mientras observaba con suma discreción para no ser descubierto– a encenderla, subir y bajar el volumen, y apagarla. No necesitaba más. Mientras mi abuela materna y mi madre trabajaban, y mi abuelo materno se marchaba para tomarse unos tragos con los conocidos que encontraba a su paso, yo realizaba mis tareas escolares en el comedor al compás de las canciones que mandaban la parada en aquel entonces.

Me había aprendido de memoria el orden de las canciones que programaban entre las tres y las tres y treinta de la tarde

en la emisora Cascajal Estéreo, reina absoluta de la sintonía: “Usted abusó”, de Celia Cruz; “El muñeco de la ciudad”, de Bobby Valentín y Cano Estremera; “Caridad”, de Pete “El Conde” Rodrí guez... Para ser honesto, ninguno de los títulos mencionados me producía emoción. A lo sumo, los pies se movían por inercia y mis labios tatareaban mecánicamente uno que otro estribillo. La verdadera magia sucedía cuando sonaba la última canción del listado: “Sin negro no hay guaguancó”, de Los Hermanos Lebrón, la canción consentida de mi madre mientras limpiaba sus precia das porcelanas chinas.

Los andenes de la afamada calle Sexta, una de las más impor tantes a nivel residencial y comercial del centro de Buenaventura y donde se ubicaba la humilde pero acogedora casa de madera donde nací, se convertían en una fiesta. Hombres y mujeres, entre vecinos y empleados de almacenes, sin distinciones de etnia o clase social, embebían sus gargantas con aquella letra que los embriagaba de alegría y sabrosura.

Con exactitud pasmosa, me levantaba del comedor y abría la puerta unos segundos antes de que estallara el coro. Parado en el balcón, la radiograbadora sonando a todo volumen, movién dome arrítmicamente, me deleitaba con los pasos de salsa de “El Loco” Valdez, hombre maduro de unos cincuenta años, siempre sonriente y amoroso, que se estacionaba en la tienda de doña Conchita para contarle a todo aquel que quisiera escucharlo sus aventuras en alta mar como marinero. Los curiosos se formaban en círculo para presenciar su espectáculo: bailaba magistral

mente el boogaloo, ritmo que nació en los Estados Unidos en 1963 como resultado de la fusión de la Guajira, un género musi cal proveniente de Cuba, y el rock and roll. Entonces los presentes entonaban el coro a todo pulmón:

Con la tumba, el tumbador y el sonero, voy a bailar, qué bueno. Sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó.

El Loco nos hipnotizaba mientras movía sus pies sin que el cuerpo perdiera la elegancia varonil que lo distinguía. Me incluía porque pese a estar lejos, no dejaba de verlo ni un ins tante. Entonces “La Amiga”, como era llamada la mujer que ven día mango biche en los bajos del edificio Marlin, abandonaba su platón y corría para bailar con su “novio”, como lo llamaba. Los transeúntes se detenían un momento para asomarse. Nadie podía sentirse indiferente al bullicio y los aplausos, una vez culminaba el show.

“Sin negro no hay guaguancó”. La radiograbadora pare cía pronunciar la frase con labios humanos, una vez cerraba la puerta y regresaba al comedor. Pensaba que en cualquier momento se pararía a mi lado para decírmela al oído. La mente de un niño de nueve años era capaz de todo, hasta de darle vida a un aparato. Pero la cuestión iba más allá. Sentía una enorme curiosidad por saber el significado de guaguancó.

Para mi mente pueril, aquello sonaba a remedio para la gripe o marca de aceite para automóviles. Pero debía significar algo muy especial para los habitantes del puerto de Buenaventura, la isla que Juan Ladrillero fundó por órdenes de don Pascual de Andagoya en 1540 y el municipio con mayor extensión en el departamento del Valle del Cauca, comprendido desde las orillas del océano Pacífico hasta las cumbres de la cordillera Occidental. Por lo poco que había visto y leído en los libros de geografía que reposaban en la biblioteca familiar, era un paraíso selvático cubierto de mangle y bañado con dos bahías: la bahía de Málaga y la bahía de Buenaventura, donde se ubicaba la ciudad que para entonces contaba con unos 236.000 habitantes y que le daba las mayores ganancias económicas al país. Aunque era muy pequeño para complicarme la existencia con esas cuestiones –a duras penas aprendía a multiplicar y dividir–, la radiograbadora me permitía conocer formas de pensamiento más avanzadas que provocaban una sed de conocer lo aparentemente comprensible. Cuando eran las cuatro de la tarde el locutor de la emisora, con voz digna de galán hollywoodense, aplaudía la labor de mujeres y hom bres negros que dejaban en alto el nombre de Buenaventura. Semanas atrás había entrevistado a un miembro del Sindicato de Trabajadores de Puertos de Colombia, quien expresaba con orgullo la contribución de la mano de obra de los braceros a la productividad de la empresa. Entonces yo entendía que era más que lógico que sin negro no había guaguancó porque ese

guaguancó que tanto mentaban Los Hermanos Lebrón equiva lía al poder de un superhéroe. Bastaba con ver a la Amiga cargar el platón de mango biche en el hombro, a pleno sol y el sudor vistiéndola de pies a cabeza, son riendo en medio de la incertidumbre de no saber si vender de calle en calle le permitiría proveer el alimento a sus seis hijos. Ni hablar de los cargadores de madera que laboraban en el puente El Piñal y las platoneras –aquellas vendedoras de pescado que caminaban la ciudad entera con el platón en sus cabezas, la espalda recta y sin dejarlo caer–, a quienes contemplaba cada mañana, camino al colegio. No se detenían por el calor o las caprichosas lluvias que se posaban en el cielo bonaverense para empañarle al sol sus rutilan tes pavoneos. En general, lo que los movía a todos ellos iba mucho más allá del color de la piel. Era una pasión bravía e incansable por la vida. No estaban dispuestos a dejarse vencer, pese a las adversi dades que se topaban en el camino. En mi mente imaginativa y fantástica, la definición de guaguancó comenzaba a tomar forma concreta: un poder que convertía el cansancio en fortaleza y la tristeza en alegría. Ese poder era el que le permitía al Loco Valdez moverse como un dios a pesar de sus achaques. Los hombres y mujeres negros de Buenaventura eran estupendos bailarines en la fiesta del destino. Tanto en la calle Sexta como en otras calles vecinas, su solidaridad era admirable. Si un vecino tenía una necesidad, así fuera mestizo y los mirara con cierto aire de grandeza, ellos daban su mejor esfuerzo para solucionarla. Aun cuando

ellos mismos tuvieran problemas, no abandonaban a quienes necesitaran su ayuda.

A las cinco de la tarde, los oyentes de la emisora empe zaban a llamar para pedir sus canciones favoritas. Algunas personas solicitaban amablemente que programaran otra vez “Sin negro…”. Muchas veces, extrañado por aquella petición, el locutor les preguntaba qué significaba la canción para ellos. Mi oído derecho se anclaba a la radiograbadora y prestaba suma atención a los testimonios. De todas las voces, una de ellas llamó poderosamente mi atención. Pertenecía a una mujer entrada en años. Su testimonio fue breve pero intenso, digno de ser recordado: “Me siento bendecida por haber nacido negra. La gente blanca, los paisas como los llama una, dicen que los negros somos buenos para bailar y perezosos para trabajar. Dios me quiere mucho porque me mandó con este color de piel y mucho guaguancó”.

Cuando mi abuela me mandaba a la tienda de los paisas, la más abastecida de la calle y en la que sus propietarios repetían una que otra vez frases graciosas y despectivas contra ellos, era común encontrarse a los braceros –hombres negros cuyos músculos de acero eran el secreto de la productividad portuaria–tomando aguardiente y celebrando el fin de la jornada laboral. Mientras esperaba que me entregaran la bolsa con lo que había pedido, los observaba cantar y beberse la vida como si fuera un trago. No era cuestión de piel o de ignorancia, sino de alma. Los blancos y los mestizos jamás lo iban a entender.

Cuando recordaba las palabras de aquella mujer, pensaba que Buenaventura era una ciudad privilegiada porque en ella vivían mujeres y hombres negros. Eran dueños del guaguancó, un poder inagotable, noble y supremo que a su vez otorgaba poderíos impensables para los superhéroes que veía en la televisión: obsequiarle alegría a los afligidos, sacarle una sonrisa a los amargados, incrementar las ventas de los tenderos blancos y mestizos que los discriminaban y estereotipaban con sus pen samientos racistas y frases despectivas, contribuir al crecimiento económico de Colombia, impregnar a conocidos y extraños con el aroma de sus fruiciones.

Fragmento de “Guaguancó” en la voz de Salvatore Laudicina

Por Cleider Palacios Salcedo (Quibdó)

MI MATRIARCADO

Por Luisa Barcos Romaña (Quibdó)

Por Tatiana Pastrana Caicedo (Buenaventura)

Por Karent Ramos Olave (Buenaventura)

Fragmento del poema “Había una vez” (Once upon a Time)

Autor: Gabriel Okara (África Occidental) Traducción: Luisa Barcos Romaña (Integrante del Laboratorio de Literatura Africana, Quibdó)

Aquel viejo artefacto parecía estar destinado a ocupar siempre el último rincón de la inmensa cocina campesina, hasta que llegaba el tiempo de cosechar, momento en el que pasaba a ser el centro de las actividades rutinarias de todas las familias en mi comu nidad. Generalmente era maniobrado por hombres, debido a la rudeza de los manducos, esos mazos de madera que lo hacían funcionar.

Aquellas mujeres tallaban en sus cuerpos, como lo haría cualquier escultor con su obra, la rudeza con la que se vivía: piernas con pantorrillas anchas como cualquier atleta, brazos con prominente musculatura y abdomen perfectamente plano. Detrás de cada una de ellas había una admirable historia de lucha por sobrevivir.

El recuerdo del pilón vuelve a mí, cual máquina del tiempo, para viajar directo al pasado, justo hasta ese momento en el que había abundancia de todo, incluso de sentimientos: bondad, amor, respeto, reciprocidad, obediencia. Mi niñez estuvo marcada por un momento de la historia de nuestro pueblo en el

que hubo exuberancia de muchos frutos y alimentos de origen natural como el marañón, el caimito, la guama, el taparo, el mil pesos, el achín; otros más comunes como el arroz, el maíz, el banano, el popocho y el bocachico. Esa abundancia es lo que más recuerdo y añoro de mi infancia. Imposible no hacerlo cuando vivimos otra época en la que todo se ha mercantilizado y por lo tanto ha escaseado. La libertad de todo ser humano empieza por su capacidad para proveerse de alimentos de manera autónoma.

Hablemos del pilón. Imaginemos una copa de cristal en la que se suele tomar vino. Ahora imaginemos que esa copa mide un metro de altura y unos 30 centímetros de diámetro y que no está hecha de vidrio sino de fina madera. Los manducos que lo hacen funcionar son igualmente de madera fina y tienen forma cilíndrica con un pequeño espacio para agarrarlos justo en la mitad. El pilón es utilizado, generalmente, para trillar arroz. Una especie de molienda en la que la fuerza que imprimen los manducos sobre la copa hace que el arroz suelte la cáscara que recubre al grano. Cuando esto ocurre, estamos “pilando el arroz”, como le decimos en mi pueblo.

Alrededor de los alimentos, una serie de términos nos sirven para nombrar lo que hacemos y con qué lo hacemos. El colino es un pedazo de tierra que cada familia posee, en la que siembran y mantienen sus cultivos destinados en su totalidad al consumo propio. Por otro lado, la minga es una forma de tra bajo asociativo en la que varias personas convienen hacer una

sola labor para determinada persona, a cambio de que esta se comprometa a hacer el mismo trabajo en favor de otra persona, y así sucesivamente, hasta que todo el quehacer de todas las per sonas intervinientes esté hecho (este sistema era utilizado por nuestras comunidades a la hora de la siembra o la cosecha de ciertos productos como el arroz y el maíz que demandan gran cantidad de mano de obra). El viaje que hace el bocachico río arriba, y que es aprovechado por los pescadores y la comunidad para su sustento, se conoce con el nombre de subienda. Este pez de agua dulce está presente a lo largo del río Atrato que bordea a Yuto, mi comunidad.

Yuto es un pueblo situado justo en el centro del departa mento del Chocó, al sur de Quibdó, su capital. Su población es cercana a los 4000 habitantes. Antes de 1997, perteneció a Quibdó como uno de sus corregimientos. Después de este período, se crearía lo que hoy conocemos como el municipio de Atrato, cuya cabecera municipal es precisamente Yuto. La importancia de Yuto radica en que es el punto de encuentro entre la provincia del San Juan –incluido el Baudó– y el Atrato. Allí, antes de que se construyera el puente que actualmente atraviesa el inmenso río Atrato, la comunicación se daba gracias a un ferry que transportaba los carros y las personas de una orilla a la otra.

Para cuando yo tenía ocho años, cada cocina de Yuto se caracterizaba no solo por el fogón y el horno de barro en los que se preparaban laboriosamente los alimentos, o por la amplitud

del espacio asignado para las labores culinarias en las casas, sino porque abundaba la comida en una gama de colores que maravillaban la vista: el verde intenso del banano, el popocho, el primitivo y, en menor proporción, los plátanos verdes y su posterior fulgor amarillo cuando maduraban; el rojo fuego del marañón y el chontaduro, el amarillo del caimito, el color tierra de la yuca, el gris del achín, y el multicolor del maíz, ¡ese sí que daba gusto mirarlo! Uno distinguía colores que ni siquiera en la escuela te habían enseñado a pronunciar.

La cocina también era el lugar preferido de las gallinas que revoloteaban por todos lados en busca de comida. Tal abun dancia se debió a que cada familia conservaba para su sustento un pedazo de tierra, su colino. En ella cultivaban y trabajaban cotidianamente, sabiendo que de esa tierra brotaba el alimento para cada uno de sus integrantes.

En mi casa, en aquel momento, vivían bajo el mismo techo cuatro hombres en edad de trabajar: mi papá, dos tíos y mi abuelo. Yo era el muchacho de la casa y se suponía que debía aprender todas esas labores. Sin embargo, nunca fue así. En parte porque no me gustaba, como niño prefería jugar que cargar, pelar y bogar; también porque había suficiente mano de obra en casa, por lo que me sentaba a mirar cómo ellos lo hacían. A mí me tocó el momento en que los padres entendieron que, para mejorar las difíciles condiciones, debían llevar a sus hijos a estu diar. De lunes a viernes se iba a la escuela. Sábados y domingos se dedicaban a las labores del campo.

Mi abuela paterna, a pesar de lo que muchos puedan creer, era la autoridad de todo cuanto pasaba en el hogar. Mi abuelo, docente, líder social y comunitario, proveía todo para la casa. Debido a sus labores, casi nunca estaba. Como ocurría –y aún ocurre– en la mayoría de hogares del Pacífico, la mujer llevaba las riendas. De otro lado estaba mi abuela materna, una mujer con mucha dedicación y laboriosidad, al igual que su hija, mi madre. La influencia que estas dos mujeres ejercieron en mí marcó toda mi existencia: entre otras muchas cosas me enseñaron que aquello del “sexo débil” no existe. Mi abuela materna fue capaz de sacar adelante a siete hijos casi sin la compañía de un hombre, haciendo tareas y trabajos que en aquellos años estaban destinados al mundo masculino. Por su figura, daba la impresión de ser una especie de superheroína o, sencillamente, “una mujer chocoana de aquellas”. Con una estatura de casi dos metros, brazos musculosos, inteligencia aguda, sagacidad en los negocios y dispuesta siempre a defendernos, no había quién se atreviera a intentar pasarle por encima. De ella y su espíritu incansable, aprendí que la mujer es la verdadera causa del empuje y desarro llo de nuestra región. Para alcanzar los niveles de vida y de digni dad deseados necesitamos seguir el ejemplo de estas mujeres que salieron a marchar, alzaron la voz y organizaron las conquistas de la comunidad, que han dado todo por su familia y, a pesar de vivir en condiciones muy adversas, tuvieron tiempo para ayudar y alentar a todo aquel que atravesaba un momento difícil.

Nuestro pueblo ya no es lo que solía ser, ya no se ve la diversi dad de colores y sabores del pasado. Después de aquellos tiempos de abundancia y de mujeres espléndidas que con sabiduría admi nistraban nuestra gran riqueza natural, tristemente hoy vivimos en absoluta dependencia de mercados externos que nos imponen sus precios y sus formas de comercialización. Pero, ¿cómo fue que el pilón quedó en el olvido?, ¿cómo fue que pasamos de la abundancia a la escasez?, ¿cómo fue que nos volvimos consumi dores en vez de productores?

En otros pueblos influyó en demasía el rigor de la guerra, el conflicto social, político y armado que azota nuestras tierras desde hace medio siglo. Aunque en nuestro caso, más que eso, el abandono de la tierra se debió a la globalización del mercado, las políticas de estandarización de la vida, la regulación de precios, las plagas, y el cansancio moral de nuestros mayores, quienes sintieron que no tenía sentido alguno seguir cultivando produc tos que carecían de valor en el mercado.

A esto se le suma el hecho de que quienes nos fuimos a estudiar para ayudar a los mayores a mejorar su calidad de vida, nunca volvimos, nos confundimos y creímos falsamente que calidad de vida era andar en un lujoso automóvil y hablar por celular. El compromiso era volver con nuevos conocimientos y potenciar la labor que se hacía en el campo; por el contrario, volvimos, pero a rechazar y negar lo que allí se hacía. La solu ción que encontramos para mejorar la vida de nuestros mayores fue decirles: “¡Papá, mamá, vénganse a vivir conmigo en la ciu

dad! Yo a ese pueblo no vuelvo. Allá no hay nada, acá está todo”. Nuestra generación abandonó la tierra, no volvió a cultivar y con ello sepultó la abundancia y los entrañables colores de los frutos que de ella brotaban.

Al cabo de un tiempo, nos encontramos con escenas dolo rosísimas: el padre, la madre o ambos se van a la ciudad con la fuerza de un roble; pero pasados dos o tres años, enferman y mueren de físico aburrimiento porque la ciudad no es su hogar. No tienen nada que hacer allá, no trabajan y se sienten como aquel león enjaulado que solo recuerda los tiempos cuando corría libre a la velocidad del viento. También sucede que el padre y la madre se quedan en el pueblo solos, sin doliente alguno. Envejecen mientras realizan labores para las que ya no están aptos y mueren en una choza destartalada en la que caen goteras por todos lados. Por supuesto, habrá casos muy diferen tes a estos, pero con el mismo elemento. No hemos entendido nosotros, los de esta generación, la importancia de las labores de nuestros mayores. El camino es regresar a nuestros orígenes, sin que esto signifique abandonar lo que hacemos. Conectar el pasado y el presente, volver a la tierra, volver a cultivar para que aquellos tiempos del pilón y la abundancia ya no sean solo añoranzas, sino nuestra realidad.

Ya hace siete años que mi abuela murió, al igual que murió la costumbre de utilizar el pilón cómo elemento articulador de la unidad familiar. No solo extraño a mi abuela sino también todo lo que ella y las mujeres de su tiempo representaron; el poder

inconmensurable de la mujer, el trabajo de la tierra, la produc tividad, la abundancia y la certeza de ser ricos, con lo que da el hogar y la tierra.

¿Por qué toda tentativa de contarse a una misma ha de desembocar en un amasijo de medias verdades? ¿Por qué las autobiografías o las memorias terminan, demasiado a menudo, reducidas a fan tasías que difuminan el contorno de la pura verdad hasta hacerla desaparecer? ¿Por qué alberga el ser humano ese inmenso afán por pintarse una existencia tan diferente de la vivida? –Maryse

CondéEstoy dentro de mí / envuelta en mi propia sangre / en la sangre que me cubrió el cuerpo / el día de mi nacimiento / En la misma posi ción / que conservé durante meses / en el suave líquido / que vestía / nuestra fragilidad / absorta y queda / envuelta en mi embrión / despierto y me veo / soy yo / metida en la carne de mi madre / El doble color del espejo / el mundo diseccionado / en la luz del parto / y la partida del territorio / amado y perfecto… Quiero hablar de mi nacimiento, pero no podría narrar esto sin recordar mi vida dentro de mamá. En verdad no tengo memorias de ello. Es aquí donde nos prestamos las palabras en un delgado hilo de tradición en la cual los besos de la abuela son heredados por mamá y los de mi abuela y mi madre se siembran en mí, igual a una semilla de vida. Entonces, yo soy fruto de ellas.

Mamá dice que nací un viernes, entre las dos y treinta y las tres de la tarde, en el hospital local. Mis hermanos y yo nacimos un viernes, de los tres últimos meses del año. Curiosamente, cada uno nos tejimos como principio, mitad y final de un mes y de un año que seguía consecutivamente. Así como de la historia familiar que empezó a escribirse cuando vinimos a este mundo.

Algunos aseguran que los nacidos en ese día de la semana son fiesteros, pero ninguno de nosotros lo es. Literalmente, mamá nos encerró en una burbuja después del parto. Veíamos todo a través de ese halo transparente. Éramos vistos por todos, pero también era cierto que fuimos impenetrables en ese microcosmos confor mado por un barrio de río, piedras, arena y precariedad. Un barrio con nombre de santo y sin ninguna protección de alguno de ellos, y menos de Vicente, al que debía su bautizo.

Mi nacimiento fue en diciembre. Mamá cuenta que ese día salió de casa en la mañana y lloviznaba. Estaba vestida con una batola azul con blanca, adornada con bolitas al frente del pecho. Caminaba con toda la prisa que podía una mujer grávida en sus ya casi últimas horas de embarazo. Había pesadez en cada paso. Sus piernas y sus pies estaban hinchados de tanto sostenerme en sus entrañas. Yo estaba inquieta y mamá lo sabía, porque le empecé a doler y me atravesé en medio de sus piernas. Entonces hizo una pausa, justo en la escuela Nicolás Rojas, en espera de que pasara un carro que pudiera llevarla hasta el hospital. Estuvo allí, de pie, hasta que un taxi de esos grandes, estilo jeep, paró frente a ella, después de haber estirado el brazo para hacer una señal de alto.

El señor que lo conducía era un hombre mestizo y alto, de contextura gruesa y gesto amable. Él notó el cansancio en su cuerpo y bajó de su carro para ayudarla a subir, pues esos carros eran altos y mamá, como ya dije, estaba casi sintiendo mi cabeza en su abertura. Yo tenía mucha prisa por salir. Ahora entiendo desde cuándo empecé a ser impetuosa. Todo comenzó ese día… Llegamos de prisa al hospital. En medio de gritos de auxilio, el hombre les dijo a las enfermeras: –Ayuden a la señora, va a parir.

A pesar de saber que sería una cesárea, no había sido programada por ninguno de los doctores que se paseaban por ese frío hospital de paredes blancas y enmohecidas, con camillas oxidadas y cuartos minúsculos. Era el único hospital, así que sin duda era “el mejor”.

Mamá también recuerda que la abuela se quedó en casa y esperó a que transcurrieran unos minutos. Después salió a la puerta, fingiendo que barría la arena del antejardín, y miró a su hija alejarse lentamente. En el barrio, la gente siempre decía cosas y mi mamá no quería que nadie supiera que ya era el momento de mi alumbramiento.

“Mamaura”, como le decíamos cariñosamente a la abuela, era una mujer delgada, de estatura media, pelo cano y corto como el de “Papá Hermo”, mi abuelo. Ella había decidido llevarlo así para evitar complicaciones con las peinillas. La abuela siem pre fue así, decidida y autoritaria. No recuerdo haberla visto con el cabello largo, aunque no tenía tiempo para la vanidad. Siempre

fue una mujer sencilla y recatada. Le gustaba usar vestidos con enaguas, porque tenía que ahorrar tiempo para estar al pen diente de esa casa no tan grande y llena de todos: sus hijos, sus nietos y un par de gatos que entraban y salían de allí.

La abuela iba a comprar arroz y pescado fresco al Instituto de Mercado Agropecuario (Idema) –ubicado frente al mercado donde hoy queda el edificio de la Fiscalía de Quibdó–. También, de vez en cuando, iba a la finca del abuelo en La Unión Panamericana –lo que hoy se conoce como el Cantón de San Pablo– a recoger la siembra: yuca, achín, plátano, bananos, cocos. Siempre llegaba a la casa con grandes bultos y luego iba a venderlos al mercado. Ella y el abuelo eran comerciantes del sector agropecuario.

Nunca conocí ese lugar, así que no podría decir mucho sobre él, excepto que mis abuelos lo adoraban. Somos una familia campesina. Amamos la tierra y el río como si hubiéramos sido engendrados de esa unión, de las entrañas del monte y de la cuenca profunda del Atrato. Su olor a barro seco se nos quedó impregnado en la piel. Siempre lo llevamos a donde vamos. La abuela también era costurera. Ella nos hizo muchas de nuestras prendas cuando éramos niños, en esa peculiar máquina de coser negra, marca Singer, que tenía un pedal y un aro enorme que parecía una especie de rueca. Ya veo de dónde le viene el gusto por la moda a mi hermana.

La ropa más bonita y querida era esa, la que venía de manos de la abuela. Éramos su lienzo e inspiración. Ella era una mujer de voz firme y muy aguerrida. Fue la primera matriarca de la casa

y sus hijas, como en una línea de sucesión, fueron las siguientes en cada una de sus familias. Luego vino mi hermana Aura, llamada igual que la abuela y mi tía; y yo, quien heredé el nombre de mi madre por ser su hija menor. Nosotras también fuimos educadas para ser decididas, fuertes e independientes, resistir frente a todos los contratiempos y conservar la unidad familiar. Nuestra familia siempre se ha mantenido unida y cercana. Las casas que se construyeron más adelante rodearon los cimientos de la casa de Mamaura. Fue así como nuestras tías se convirtieron en nuestras madres y nuestros primos fueron llamados hermanos, porque crecimos juntos y bajo el manto de ellas nos formamos.

Sin embargo, decidí partir. Fui la única de la familia que estuvo lejos. Todas ellas –mi matriarcado– lloraron cuando me fui, porque escaparía de sus cuidados. La ciudad era distinta y yo, una niña criada en una burbuja, tuve que aprender a ser y actuar de otra manera.

Mi partida también significó que el orden sería subvertido y habría una ruptura en esa delgada línea de mando y control insti tuida por ellas. Entonces fue cedida a mi hermana, quien heredó la casa de la abuela para conformar su familia bajo esos parámetros.

Volviendo a los avatares de mi nacimiento, luego de que la abuela vio a mamá irse, casi una hora después agarró el bolsito negro descolorido y caminó como si fuese al mercado, para des pistar a los curiosos. Mis primeros vestidos iban allí. Sumergido entre ellos, estaba un pañal bordado por mamá con las iniciales de mis apellidos al extremo: BR. Estos pañales representaban

una tradición generacional: pasaron de mis hermanos a mí y, sucesivamente, de nosotros a nuestros hijos. La abuela guardaba mis ropas con mucho recelo. Nadie podía sospecharlo, porque tal vez mamá y yo estaríamos en apuros. La gente del barrio, a veces, además de hablar, puede desear o hacer cosas. Cosas no tan buenas en algunos casos.

Al poco tiempo de haber llegado al hospital, mamá reventó fuente. El suave líquido chispeó las ropas de algunas enfermeras. Este acto inducido por la naturaleza las obligó a correr con nosotras al quirófano. Nací por cesárea. Aunque quería llegar al mundo como era debido, ella no podía parirme naturalmente. En su vientre estaba la marca de sus partos anteriores y yo sería la última que le rasgaría las entrañas y la piel.

Fui recibida en la casa familiar, una casa grande hecha de madera y con una escalerita de tres tablones anchos para evitar que el río, cuando abrazaba las calles, también nos mojara los pies. La casa tenía cinco cuartos y un gran pasillo que llevaba a la cocina y el patio. Los cuartos y el pasillo tenían como puertas, largas cortinas hechas por la abuela. Todos los niños de la casa aprendimos muchas cosas en esa cocina, la cocina de la abuela, la cocina de todos.

Allí la vimos hacer delicias: envueltos de maíz, birimbí –una especie de postre entre dulce y salado–, jugo de mil pesos –fruta típica del Pacífico–, un guiso muy especial de cebolla roja –cebo lla de rama, ajo y bija que preparaba para darle un toque distin tivo a todas sus comidas– y la famosa sopa de ratón de monte y

de tortuga que en aquel entonces comíamos sin quejarnos tanto, felices. Y en ese enorme patio había una palmera de coco que estaba en todo el centro, mamá la había sembrado. Desapareció hace décadas. Recuerdo que cuando murió el abuelo, mi memo ria la trajo a colación, en una especie de pintura imaginaria.

...Te miras al espejo / como quien / se escudriña las entrañas / buscando la llave del cofre / que oculta un gran tesoro / el tesoro perdido / en el cuerpo del otro…/

Si han observado detenidamente desde la ventanilla del avión, cuando están llegando al Chocó, observarán una vista majestuosa de verde selva y ocre, por el color del río que se extiende como una enorme culebra. Si la han visto, podrían entender las dimensiones y formas bifurcadas de mi pelo. Parece que sus rizos y enredos no tuvieran límites ni posibilidad de ser abrazados por el peine. Mi pelo está profundamente insertado en mis otros modos de ser, es muy parecido a mí. Mamá sabía que era curiosa como todos los niños del mundo, pero intuyó que mi curiosidad estaba en los libros, en los suyos, aquellos que usaba para preparar clases. Mi madre era maestra, una de las mejores. Le encantaba su trabajo y en cada comunidad que visitó, su corazón se quedó con las personas de esos pueblos. En uno de ellos, Orpua, ubicado en Pizarro, cono ció a papá. Fue así como el río y el mar se tejieron en la carne de ellos, y luego ese tejido se transmutó en nuestra sangre.

Aprendí a leer pronto porque mamá me buscó una maes tra. Se llamaba Rosita y era muy dulce conmigo. Mi profesora de primaria era algo particular: si no demostrábamos haber aprendido la lección, nos amenazaba con dejarnos encerrados en el salón para que el diablo nos llevara. Y con ese temor, no pude aprender. Cuando por fin supe lo que ella quería, le dijo a mamá con orgullo que ya me había enseñado a leer. Creo que mi madre sonrió para disimular el asombro que le causó aquel disparate.

Leí esos libros de biología y ciencias naturales sin saber lo que producirían en mí. Hasta que un día mi profesora de segundo grado preguntó algo que solo yo sabía, porque lo leí en los libros de mamá. Me sentí feliz, fui la última en levantar la mano para dar la respuesta que se esperaba.

Me gustaba leer. Me hacía sentir distinta, pero no más inteligente. La lectura te da una avidez inconmensurable y casi monstruosa, esa inadecuación del espíritu que sobrecoge el alma. Mi incapacidad de relacionarme con otros se convirtió en mi necesidad de dibujarme dentro de esas letras que empezaron a hablar sobre mí y mis otros yo. Letras que luego utilicé para hablar sobre el mundo. Lo más cercano a lo que soy, está definido en una parte de mi escritura.

Aunque creo que las personas no pueden ser definidas o categorizadas como algo que se ubica en algún lugar o modo específico de ser. Al menos, no en mi caso. En la escritura encuentro una forma casi desbordada para decir y nombrar las

cosas. Llenarlas de mí y dotarlas de emociones propias que se transmutan de mi piel al cuerpo de quien puede leerlas. No soy buena narradora, aunque aquí he intentado contar algo sobre mí. Tiendo a usar la poesía para desbordar la palabra y descentrar los significantes. Pienso que el ser humano, al igual que la literatura, no puede ser contenido en un número finito de caracteres, porque su naturaleza es poliforme y dinámica. Somos un cuerpo que está tejido con otros cuerpos, cultural y socialmente distantes. Nos hacemos en red para generar ese otro contacto con el mundo, ese que no nos pertenece, pero al que referimos y anhelamos continuamente en la soledad del tiempo que se va despacio y anuncia partidas y llegadas.

Vivía con mis abuelos, mi mamá, mis hermanas, mis tíos y mis primas en una enorme casa de madera que se dividía en dos partes que, a su vez, se dividían en otras tantas. El lado derecho era un largo pasillo donde estaba la sala, compuesta por cuatro sillas de hierro con mimbre morado; un comedor de figura redonda al que cercaban seis sillas: cuatro eran propias y dos adoptadas del comedor anterior. Y, finalmente, separado por una ancha pared de tablas viejas, el cuarto de mi mamá, donde yo dormía con ella. La puerta del cuarto era una cortina gigante que solo se bajaba en las noches y nuestro armario, como casi todos los de la casa, se suspendía sobre la cama, era un largo palo que se atravesaba de esquina a esquina y sobre él se colgaba la ropa.

Al frente de mi cuarto, hacia el lado izquierdo, de atrás para adelante, estaba la cocina. Todo en ella era una reliquia. La nevera y la estufa las compró uno de mis tíos con su primer sueldo. Las ollas contenían tantas historias como años de existen cia y los platos se veían gastados, pero aún estaban en muy buen estado. Lo único que siempre se compraba en casa eran cucharas. Por alguna razón, nunca alcanzaban y había que tomar turnos para comer. Al lado de la cocina estaban los demás cuartos. Seis camas, una al lado de las otras, separadas por cortinas.

Entre el comedor y la sala, al lado derecho, estaba el televi sor. Era un pequeño aparato electrónico de color negro en el que se podían sintonizar cuarenta y seis canales. Cuando era niña, la cifra era mayor: noventa y uno. Alrededor de aquel televisor se construyeron las relaciones de mi familia. En las noches nos congregábamos en torno a él para ver la telenovela. Aunque a muchos de los míos no les gustaba el drama, lo más importante era poder reunirnos a conversar y reír.

El día después de Navidad, mis primas y yo habíamos perdido la noción del tiempo mientras jugábamos. La familia se olvidó del televisor y cayó en un profundo sueño que no fue inte rrumpido por nada ni por nadie. Durante las fiestas, el televisor se ubicaba sobre el comedor porque el árbol de navidad –medía como medio metro– se ponía sobre la mesita de mimbre color morado que tenía un mantel, adornado con renos y copos de nieve, para cubrir los libros y viejos cuadernos de la escuela que se arrumaban debajo de ella.

Al amanecer, mi abuela –nacida a orillas del río San Juan, en un pequeño caserío que no tenía iglesias o centros de salud–se percató de la ausencia del “aparato electrónico”, como le decía ella. Pensó quizás que alguien lo había guardado, por lo que no alteró los ánimos y se puso a preparar café. Siendo la mayor de tres hermanos de padre y madre, mi abuela siempre supo cómo cuidar niños y hacer las tareas del hogar: coser, cocinar, asear. En pocas palabras, llevar una casa. Cuando tenía nueve años, presenció a través de la televisión la muerte de Jorge Eliécer

Gaitán. Para ese entonces, ya no vivía en el Chocó. Sus padres la habían enviado a la gran metrópoli del Pacífico colombiano: Buenaventura.

Poco a poco, los demás habitantes de la casa comenzaron a levantarse. Nadie se percató de la ausencia del televisor, hasta que mis primas y yo manifestamos nuestro deseo de encender el apa rato para ver dibujos animados. La cara de desconcierto de todos se sumó al llanto de mi prima menor, frente a la inesperada pérdida. –¿Qué pasó con el televisor? ¿Será que se lo robaron? ¿Pero por dónde se metieron? –preguntó mi tía mayor.

Con gran efusividad comenzaron las preguntas que, de una u otra manera, se respondían solas. Intentando rememorar las acciones y situaciones de la noche anterior, hicimos cuentas de quiénes habían entrado y salido de la casa. En quiénes se confiaba y en quiénes no tanto. Se hizo una lista desde el más cercano al más lejano para descartar y así llegar a la verdad.

A pesar de reconstruir la escena del delito, nunca supimos quién se llevó el televisor. Lo que sí supimos era cómo se sentía vivir sin él. En las mañanas ya no podíamos ver muñequitos, por lo que mis primas y yo volvimos a jugar a las muñecas. De vez en cuando, éramos obligadas por mi abuela a hacer oficio. Las tardes se pasaban serenas y las noches se volvían el escenario perfecto para que mi abuela rememorara momentos especiales de su infancia y sus hijos también evocaran su niñez. Llevábamos cuatro días sin poder ver televisión y estaba terminantemente prohibido ir a molestar a la vecina. Solo

asomarse desde el andén de nuestra casa a su ventana, constituía una desobediencia imperdonable.

Lo último que recuerdo de aquella pérdida es la imagen de todos reunidos frente al radio para entretenernos con la teleno vela. Mientras escuchábamos atentamente, varios tíos represen taban con mímicas las escenas del capítulo.

En ese momento descubrí que mi familia era más que un apa rato, comprendí que la costumbre nos vuelve monótonos y concluí que la pérdida siempre es la oportunidad de un nuevo inicio.

Fragmento de “Pérdida sagrada” en la voz de Tatiana Pastrana Caicedo

Estoy de espaldas a las personas en la sala de la casa, de rodillas encima de un sillón, intentando ver si es cierto que ha llegado el taxi. Sí, es cierto. Mi mamá intenta despedirse. Fue tal mi enojo que con algo de orgullo y ego le negué la despedida, pero con la esperanza de que ella insistiera un poco más, poder abrazarla y decirle que se quedara… Sin embargo, casi al instante, la vi abajo, montándose en el automóvil. Unos segundos después, se había ido.

Una lágrima gruesa fue la representación de lo que sentí en ese momento. Ese día, la primera mitad del hilo de los lazos familiares que nos caracterizan como seres “normales”, sociales y estables, se rompió. Por alguna razón ese momento no se encontraba plasmado en el álbum fotográfico del que les hablaré, pero lo traje a colación porque quise iniciar con uno de los momentos personales que más sentimientos encontrados me genera. Momento que ha forjado mi carácter. Quiero contarlo, sin juicios ni culpables.

Crecí en una familia disfuncional. He vivido en varios núcleos familiares, me han inculcado diferentes valores y he presenciado otros antivalores. A medida que las vivencias han dejado su imborrable huella en el trayecto, he construido mi personalidad. He tomado lo mejor de cada espacio habitado.

Pasé por dos colegios y dos universidades, he alcanzado algunas metas, pero también he desistido de otras. Me ha costado tranquilidad, paz, desequilibrios y noches de insomnio, escul pir la mujer que soy actualmente. Por eso ha sido muy difícil encontrar algo material que realmente tuviese un significado importante para mí y que tuviera una conexión con mi niñez. Curiosamente, mientras sostenía una conversación ajena al tema, ¡lo encontré!

El álbum fotográfico familiar es un periplo eterno al pasado. Ahí habitan esos momentos en los que alguien dijo: “Congelemos este instante para la eternidad”. Así ha pasado. Tuve que recurrir a él una vez más para conectarme con lo que quería recordar, para utilizar las emociones precisas a la hora de contarles mi historia.

El 23 de abril de 1993, a las cuatro y treinta y cinco de la madrugada, tomé mi primera decisión: salir del hospedaje materno y poner a trabajar mis pulmones. Empecé a palpar olfativamente el oxígeno y unos minutos después, pude mirar por primera vez el mundo desconocido que tanto me esperó. Aún existen algunas fotografías de mis primeros meses de vida. Mi familia estaba conformada por mi papá, mi mamá y mis herma nos, ambos mayores que yo por once y nueve años, respectiva mente. De mis primeros años recuerdo poco, a excepción de que le tenía mucho temor a mi papá. A decir verdad, ese temor no minimizaba el gran amor que sentía por él.

Cuando cumplí cuatro años, mis padres se divorciaron. Yo quería y prefería vivir con mi papá. Sin embargo, sucedió

lo contrario. Meses más tarde, mi mamá se fue a vivir a Italia e inició una nueva etapa en mi vida. Estuve los primeros meses viviendo con mis hermanos. Luego fui a vivir con mi papá y mi madrastra, a quien agradezco mucho y a quien, por alguna razón que desconozco, no le gustan las fotos.

Los años siguientes mis hermanos y mi papá también salie ron del país, por lo que tuve que vivir en casa de algunos tíos o de mi madrastra, dependiendo de la disponibilidad y eventualidades de la época. En todos esos años –diez para ser más exacta– mi único deseo era que mi mamá regresara. Su última visita fue hace siete años. La comunicación telefónica era pésima, no encon trábamos temas en común. Por eso, los álbumes fotográficos se convirtieron en algo importante para mí. Eran la forma de sentir cerca a las personas que eran muy especiales en mi vida.

Cuando cumplí quince años, mi padre y hermanos estaban viviendo de nuevo en el país. La única que no regresó nunca más a la ciudad fue mi hermana mayor. Para ese entonces, mi comportamiento era el de una persona adulta: madurez, seriedad y dureza. Había quemado mi etapa de rebeldía y, para esta época, ya sabía que no me había servido de nada. Lo único que había conseguido era perjudicarme.

En ese contexto, tomé una decisión importante: desligarme emocionalmente de lo que me hacía daño, dejar lo que no podía cambiar y quitarles a otros la posibilidad de generarme emo ciones no gratas. Me tomó tiempo poner esto en práctica. Sin embargo, este ha sido el principal pilar de superación en mi vida.

Me permitió avanzar y dejar de insistir en cambiar lo que no estaba dentro de mis posibilidades.

Por mucho tiempo dejé de ver el álbum fotográfico, incluso me deshice de algunas fotos. Pero cada vez que lo reviso revivo momentos, anécdotas y emociones que me recuerdan mi historia. Si aquellas imágenes pudiesen hablar, dirían al unísono una frase: “Ha sido mucho”. Mucho lo vivido y lo presenciado. Al sumar los pasos dados y las experiencias acumuladas, me regocijo con los aprendizajes obtenidos de la adición.

Hoy he construido la mejor versión de mí, con la convicción de mejorar cada día, intentando tomar las mejores decisiones y sacando lo mejor de cada situación. Han pasado muchas cosas. Algunas heridas ya han sanado, otras no tanto (pero lo harán). Es por ello que trabajo arduamente, desde distintos ámbitos, para contribuir a que cada vez haya menos familias disfuncionales.

Soy una convencida de que, con mejores condiciones educati vas, económicas, políticas, culturales y ambientales, las estructuras familiares del Pacífico colombiano se restaurarán y el tejido social se reconstruirá, creando un entorno más sano para todos.

Por Yamileth Velásquez Mosquera (Quibdó)

Por Jeny Valoyes Palacios (Quibdó)

Por Lizeth Gómez Moreno (Buenaventura)

Tenía diez años. Precisamente ese día los cumplía y me encon traba en el municipio de Cértegui, Chocó, lugar de nacimiento de mi madre y domicilio de mi familia materna. Cértegui es céle bre por sus dos ríos. Uno de ellos es Quito. El otro lleva el mismo nombre del municipio. Yo estaba entusiasmada porque tendría la posibilidad de disfrutar de sus aguas, pues estábamos en épocas vacacionales y solo en esas fechas mi madre, mi hermana y yo nos desplazábamos desde Quibdó hacia allá.

Ese 10 de julio de 2007, salimos por la mañana de la casa de mi abuela con destino al río Cértegui. Mi mamá iba a lavar la ropa que habíamos ensuciado durante nuestra estancia, mientras yo deliraba por zambullirme en dichas aguas. Siendo sincera, desde que tengo memoria he disfrutado estar dentro de los cuerpos hídricos.

Recuerdo que al llegar nos situamos en la playa y mi mamá me dijo que esperara a que ella lavara la ropa para meternos al río. Quería ponerme atención, ya que no sabía nadar. Sin embargo, consciente pero impaciente, entré al río con la

excusa de que solo me mojaría los pies y me quedaría cerca a la orilla, a lo que mi mamá accedió sin reparo alguno.

Aprovechándome de su concentración mientras jabonaba las prendas, decidí adentrarme un poco más. Al darme cuenta de que la altura del agua no me generaba ningún peligro, seguí avanzando sin decirle a mi mamá cuánto me alejaba. Fue así como, entre ires y venires, me topé con un remolino que en cuestión de segundos me tragó.

Vuelve a mi memoria la desesperación que viví en ese momento. Aún puedo recordar ese tiempo que pareció eterno: tragué mucha agua y cuando lograba emerger del remolino y tomar un poco de aire para gritar y pedir auxilio, de nuevo me sumergía. Lo intenté varias veces, así que, en un momento, no sé si llamarlo de iluminación o de resignación, opté por no esforzarme más para intentar salir, ya que el resultado seguía siendo el mismo. Decidí levantar un brazo y esperar a que alguien me viera.

La verdad, después de eso, solo recuerdo encontrarme tendida en el suelo, bajo la vista de muchas señoras que según relataron, eran enfermeras que iban de paseo al municipio de Tadó, pero que por azares del destino decidieron quedarse en Cértegui. De ahí me quedó la primera enseñanza: Dios siempre envía ángeles para que nos cuiden.

Me cuenta mi mamá que ella no se dio cuenta del momento en que me le perdí, ya que creía que estaba cerca como le había dicho. Ella se percató de mi ausencia cuando, al escuchar la

bulla de la gente, no me vio por ningún lado y corroboró que la ahogada era su preciada hija, aquella niña que sacaban de los cabellos del río. Hasta el día de hoy desconocía el rostro de quien me salvó la vida. Sin embargo, sentía un inmenso y profundo agradecimiento por el instrumento enviado por Dios para, literalmente, halarme de las manos de la muerte.

Este episodio se convirtió, definitivamente, en un antes y un después en mi vida. Pese a que había tenido acercamientos previos con la muerte por la partida de familiares muy cerca nos, no tenía conciencia plena del significado de morir como una dejación del cuerpo. Este hecho me hizo entender que, en definitiva, estaba expuesta sin importar el hecho de ser pequeña. Me llevó a volverme una oyente fiel y cumplidora de la palabra de mi mamá. Cuando ella decía “no”, no había poder humano que me hiciera llevarle la contraria. Aprendí a esperar el momento preciso para hacer las cosas. Aunque no todo fue bueno. Durante mucho tiempo me espantó la idea de nadar en el río. Después de ese día, le pedí a mi mamá que nos devolviéramos a Quibdó. Ya no encontraba razón para estar en Cértegui. En las siguientes vacaciones no era capaz de entrar sola al agua y, si lo hacía, el agua no debía pasarme de los muslos. Mi temor se mantuvo por casi tres años.

Pero el paso del tiempo y el adquirir más conciencia, respon sabilidad y madurez, me ayudaron a entender que ya no debía ser así. Si bien viví una situación que pudo haber sido determinante, debía sobreponerme a ella. Entendí que no era dejar de hacer las

cosas, sino hacerlas con el debido cuidado y la debida diligencia. Así que volví al río, todavía sin saber nadar, pero ahora sí pre guntaba por dónde debía y dónde no debía estar. Me cercioraba de estar en tierra firme antes de dar un paso fuerte y seguro. Me permití perder el miedo. Ya adulta, pese a que no me convertí en una experta nadadora, me hice experta preguntando dónde sí y dónde no. Me convertí en una observadora del espacio y de aquellos que lo habitaban.