3 minute read

INTERNACIONAL Chile y su oportunidad democrática constituyente Auxiliadora Honorato

from Contralínea 673

CHILE Y SU OPORTUNIDAD DEMOCRÁTICA CONSTITUYENTE

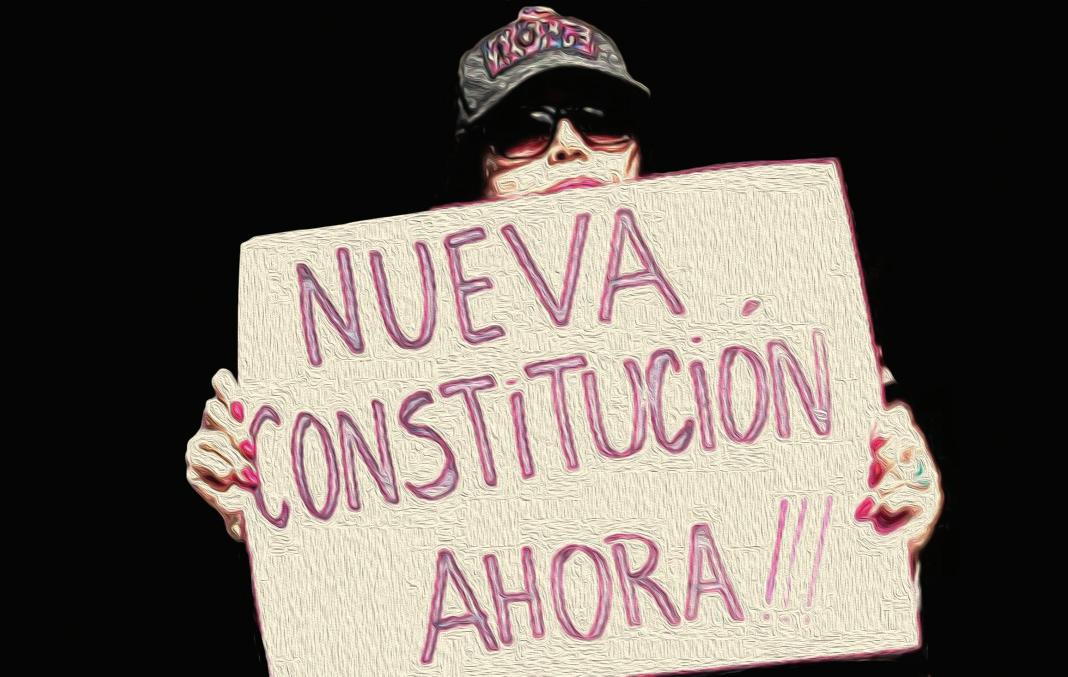

La cuestión ahora es centrarse en el derecho del pueblo chileno a desarrollar y a ser protagonista de un proceso constituyente radicalmente democrático que conforme las reglas básicas de la organización de lo común. Por verse si el pueblo podrá tomar el control de la redaccion de la nueva Constitución o serán las elites pinochetistas quienes terminarán montándose en el proceso

Advertisement

AUXILIADORA HONORATO, ANTROPÓLOGA Y JURISTA ESPECIALIZADA EN DERECHO PÚBLICO/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

RIQUE DAVID MAN

El pasado 15 de noviembre se firmaba el denominado “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, tras más de 1 mes de intensísimas movilizaciones y en medio de una de las crisis políticas de mayor voltaje de los últimos años en Chile. Este Acuerdo habilitará la celebración de un referéndum en abril del próximo año, en el que el pueblo chileno deberá pronunciarse sobre dos preguntas clave: la primera, si está o no de acuerdo en aprobar una nueva Constitución y, la segunda, relativa al tipo de órgano encargado de redactar, en su caso, la nueva carta magna: una convención mixta (mitad de representantes electos y la otra mitad designados de entre actuales parlamentarios y parlamentarias) o una convención constitucional donde todos los miembros serían electos para ese efecto, celebrándose estas elecciones en octubre de 2020, coincidiendo con los comicios regionales y municipales.

Múltiples son los colectivos y agrupaciones que venían reclamando desde hace tiempo la apertura de un proceso constituyente en el país, siendo abrumadora la mayoría de la población que, en diferentes sondeos, se muestra favorable a aprobar una nueva Constitución [1]. Y es que la actual Constitución Política de la República de Chile fue aprobada el 8 de agosto de 1980 en plena dictadura militar, y aunque el texto ha sido sometido a múltiples modificaciones desde entonces, a través de las cuales se ha intentando efectuar una suerte de cirugía sobre el texto originario –tratando de camuflar su origen autoritario y antidemocrático– no es difícil encontrar rastros que, de algún modo u otro, pueden sorprender en el texto que hoy está en vigor.

Por poner algunos ejemplos, y sin ánimo de ser exhaustivos: la familia aparece como núcleo fundamental de la sociedad en el mismísimo artículo 1 de la Constitución, cuando estamos viviendo una auténtica movilización a escala mundial que reivindica la igualdad de géneros y opciones sexuales; en plena era digital y de la exigencia de transparencia a los poderes públicos, el artículo 8 permite un gran margen de ambigüedad para impedir el acceso de la ciudadanía a la información pública; o, por ejemplo, como el artículo 19 que recoge la pena de muerte, prohíbe el derecho de huelga al personal funcionario o establece que la celebración de manifestaciones se regirán por las disposiciones generales de la Policía. Sin olvidarnos de las llamadas leyes de amarre, materias reguladas con mayorías cualificadas de 3/5 ó 2/3 y que impidieron en estos años realizar cambios en aspectos sustantivos en ámbitos como la educación, la salud y las pensiones.

Pero, más allá del contenido concreto que recoge ahora el texto constitucional chileno, la cuestión clave es otra: el análisis debe centrarse en el derecho del pueblo chileno a desarrollar, a ser protagonista, de un proceso constituyente, un proceso radicalmente democrático en el que poder conformar las reglas básicas de la organización de lo común, de sus reglas de juego.

Desde principios de la década de 1990 en la región latinoamericana hemos asistido a la aparición del llamado “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, un movimiento que comenzó con el proceso constituyente de Colombia (1990-1991), y maduró con la celebración del proceso constituyente ecuatoriano de 1998, pero que sólo se perfeccionó cuando se aprobaron las primeras constituciones mediante “referéndum de ratificación popular que resulta ser el aspecto nuclear de la legitimación de la constitución”. Estamos hablando de las constituciones venezolana (1999), ecuatoriana (2008) y boliviana (2009) [2]. ¿Qué tiene de particular este movimiento? La principal característica es “la legitimidad democrática de la constitución recuperando el origen radical-democrático del constitucionalismo jacobino, dotándolo de mecanismos actuales que pueden hacerlo más útil en la identidad entre voluntad popular y constitución” [3], es decir, a partir de la