Nella

realtà

DIRITTO ED ECONOMIA

Nella realtà è un corso di Diritto ed Economia per il primo biennio, articolato in 10 Moduli, ciascuno dei quali suddiviso in Unità.

Il Modulo si apre con una mappa che ne anticipa a colpo d’occhio i contenuti.

Il Modulo in mappe / i miei appunti

Accedendo al QR code è possibile scaricare:

• tutte le mappe in PowerPoint per poterle modificare e personalizzare durante lo studio;

• schede preimpostate per prendere appunti guidati per ogni unità e alla fine del modulo.

All’inizio del percorso sono presenti consigli di metodo per redigere appunti efficaci.

Ai blocchi di partenza apre ogni unità con un video su temi attuali e veloci attività didattiche per un dinamico avvio allo studio e uno spunto per lezioni in flipped classroom.

Il testo è piacevolmente narrato, con spiegazioni semplici e lineari.

Lo studio è coadiuvato da mappe utili per una rapida visualizzazione degli argomenti nei loro rapporti gerarchici.

LEZIONE DIGITALE:

AUDIO MAPPE

HUB TEST

giuridica

LEZIONE DIGITALE:

Le fonti del diritto

AUDIO MAPPE

HUB TEST

LEZIONE DIGITALE:

Il rapporto giuridico

HUB TEST

LEZIONE DIGITALE:

Gli elementi dello Stato

AUDIO MAPPE

HUB TEST

MODULO

3 LA COSTITUZIONE

VIDE d’AUTORE

CHE COS’È L’EGUAGLIANZA?

PAG. 119

AI BLOCCHI DI PARTENZA

per studiare anche in modalità Flipped classroom

CITTADINANZA DIGITALE

per diventare cittadini e cittadine consapevoli delle potenzialità e dei rischi degli strumenti digitali

LEZIONE DIGITALE

per ripassare i concetti fondanti o svolgerli in maniera agile ed esercitarsi

AUDIO MAPPA

per rielaborare e ripassare con la mappa dell’unità modificabile e l’audio di spiegazione

HUB TEST per metterti alla prova e consolidare quanto studiato con tanti test autocorrettivi

CHE COSA STAI PER STUDIARE?

Che cos’è la COSTITUZIONE?

Insieme dei principi (PRINCIPI FONDAMENTALI) e delle regole su cui si fonda il nostro Stato

Che cosa prevede?

DIRITTI INDIVIDUALI, della singola persona (per es. il diritto alla libertà)

Diritti dei cittadini

Quali sono?

DIRITTI COLLETTIVI, riconosciuti ai gruppi di persone (per es. la libertà di riunione)

CONOSCENZE

• Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri.

ABILITÀ

• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con la norma giuridica.

• Distinguere le differenti fonti normative, con particolare riferimento alla Costituzione italiana.

DIRITTI SOCIALI, riconosciuti dallo Stato per permettere ai cittadini di vivere dignitosamente (per es. il diritto alla salute)

Doveri dei cittadini

Che cosa sono?

Sono DOVERI COSTITUZIONALI richiesti ai cittadini per garantire un buon funzionamento dello Stato (per es. il dovere di pagare i tributi)

COMPETENZE

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione.

IL MODULO IN MAPPE / I miei appunti

Inquadra il QR code e scarica:

• le mappe di tutte le unità del modulo per modificarle e annotarle mentre studi

• le schede per organizzare i tuoi appunti

1 U à I principi costituzionali

1 Completo

a Le anime della Costituzione corrispondono ai che in essa sono affermati.

b L’art. 1 Cost. afferma il principio

c La democrazia esige nei modi di esercizio del potere.

AI BLOCCHI DI PARTENZA

Guarda il video

Il video mostra la firma della Costituzione, entrata in vigore nel 1948, a un secolo esatto dall’approvazione dello Statuto albertino.

• Viene messo in luce il rigore e la frugalità dell’evento: lo immaginavi così il momento dell’approvazione della Costituzione?

• Che cosa vuol dire che dalle cartelle di cuoio la Costituzione entra “nelle forme e nello spirito della vita nazionale”?

Usa gli strumenti del libro

• Tenendo a mente il video, vai ai paragrafi 3 e 5 e leggi il contenuto, individuandone i concetti principali

• Verifica di aver capito i contenuti del paragrafo 3 svolgendo l’esercizio “Completo”

1 Le anime della Costituzione

Ha un’anima la Costituzione italiana?

Ne ha tante, come ciascuno di noi. Può succederci di essere timidi nei rapporti individuali con gli amici o con i compagni di classe, ma al tempo stesso fin troppo sicuri delle nostre opinioni, al punto da apparire presuntuosi quelle poche volte che le dichiariamo in pubblico. Per stare in pace con noi stessi, per raggiungere la felicità, dobbiamo riuscire a creare un’armonia fra le nostre diverse anime. Lo stesso vale per la Costituzione.

Le “anime” della Costituzione sono costituite dai principi che si ricavano dalla lettura del testo costituzionale e la “felicità costituzionale” consiste in un equilibrio fra principi che, presi uno per uno, spingerebbero in direzioni contrapposte. Di seguito esamineremo i più importanti principi della nostra Costituzione. Ne tralasceremo solo due, il principio di autonomia e quello internazionalista, di cui tratteremo più avanti.

2 Il principio democratico

Quando esci con gli amici e scegliete che film vedere o in che pizzeria trovarvi, sei parte di una piccola comunità e, proprio per questo, puoi dare il tuo contributo per arrivare alle decisioni da prendere in comune. Succede perché “appartieni” al gruppo e ne sei una parte attiva, quindi hai anche una parte di potere nel decidere.

Il principio democratico è la prima e anche la più importante fra le anime che distinguono la Costituzione italiana e fa proprio riferimento a questo principio di appartenenza.

Il principio democratico afferma, infatti, che «la sovranità appartiene al popolo» (art. 1 Cost.).

Come abbiamo già avuto modo di ricordare, “democrazia” significa “governo del popolo”, e proprio per questo motivo il principio democratico richiede che il potere politico si fondi sulla volontà popolare.

La democrazia può assumere diverse forme: rappresentativa, diretta o partecipativa. C’è un elemento, tuttavia, che le congiunge: la pubblicità, la trasparenza nei modi di esercizio del potere.

Come ha detto uno dei massimi giuristi del secolo scorso, Norberto Bobbio, «La democrazia è il potere del pubblico in pubblico».

3 Il principio personalista

Crescendo, ti accorgi che hai una tua specificità, qualcosa che ti distingue dagli altri. Inizia allora una ricerca che ti porta a interrogarti su qual è la tua personalità, chi sei veramente.

Questa ricerca è molto lunga, occupa gran parte della vita e si svolge non da soli ma insieme agli altri (i genitori, i professori, i compagni di classe, gli amici ecc.).

La Costituzione valorizza questa ricerca, garantendoti i diritti che la rendono possibile.

Il secondo tratto distintivo della Costituzione italiana, il principio personalista, parla proprio del ruolo dell’individuo come centro dell’universo giuridico: la persona umana è al centro del sistema e viene prima dello Stato, non il contrario.

Nella Costituzione italiana la più chiara enunciazione del principio personalista si legge nell’articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]».

In questo articolo va notato innanzitutto l’uso del verbo “riconosce”, con cui si vuole indicare che i diritti umani preesistono allo Stato, sicché lo Stato non può che prenderne atto. Ciò viene peraltro confermato dall’aggettivo inviolabili, ripreso anche dall’articolo 13 e dagli articoli seguenti per caratterizzare le libertà dei cittadini, che nemmeno il legislatore ha il potere di cancellare. La tutela dei diritti inviolabili è quindi una caratteristica essenziale della natura democratica della Repubblica. Lo Stato non solo deve difendere i cittadini da possibili violazioni dei diritti ma si deve fare parte attiva, attraverso le istituzioni, per soddisfare i bisogni e garantire il pieno sviluppo di ogni individuo. La Costituzione usa il verbo “riconosce” e si riferisce indistintamente a tutte le persone: non solo ammette l’esistenza di questi speciali diritti ma si impegna a garantirne il godimento a tutti, e quindi non solo ai cittadini italiani ma a tutti gli esseri umani.

La trasparenza in Comune

Ti sei mai chiesto come funziona il tuo Comune?

Per legge, tranne in alcuni casi, le sedute dei Consigli comunali sono pubbliche e aperte a tutti, in modo da garantire la trasparenza dell’operato di chi esercita il potere.

Indaga

• Visita il sito web del tuo Comune e guarda che informazioni rende disponibili per i cittadini. Nella pagina principale troverai sicuramente un link denominato “Amministrazione trasparente”: che tipo di informazioni vengono fornite in questa sezione? Che cosa significa “amministrazione trasparente”?

1 Completo

a Il principio personalista considera la al centro del sistema.

b Il principio personalista afferma che l’uomo viene prima dello

c I diritti preesistono allo Stato, che si impegna a garantirne il godimento a tutti.

• Nel QR code leggi i principi che il decreto legislativo n. 33/2013 prevede in materia di trasparenza e svolgi le attività proposte.

1 Scelgo

L’articolo 37 della Costituzione:

a prevede una serie di garanzie in caso di malattia del lavoratore

b prevede una tutela speciale per il lavoro minorile

c tutela il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione adeguata

d individua il lavoro non come un diritto, ma come un dovere per l’uomo

4 Il principio lavorista

Quando ti confronti con i tuoi amici sul vostro futuro, uno degli argomenti di cui può capitare di parlare è il lavoro che ognuno desidera fare e in cui si proiettano talenti e inclinazioni personali. Il lavoro è talmente importante nella vita di ogni individuo che anche quando si incontra per la prima volta una persona o si inizia una conversazione per conoscersi meglio, una delle prime domande che poni è: “che cosa fai nella vita?”.

Anche nella nostra Costituzione il lavoro è un elemento fondamentale su cui si sviluppano tutti gli altri aspetti, tant’è che lo troviamo citato sin dall’art. 1.

Il principio lavorista afferma la centralità del lavoro nell’ordinamento della Repubblica e nella vita dei singoli individui: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», dice l’articolo 1 della nostra Costituzione.

Ma che cos’è il lavoro? È allo stesso tempo una fatica che ci permette di mantenerci, ma pure l’occasione di realizzarci.

Anche per questo l’articolo 4 della Costituzione attribuisce allo Stato un compito importante ma difficile: quello di garantire il diritto al lavoro dei suoi cittadini.

In base all’articolo 4 della Costituzione, «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Il lavoro è anche un servizio che rendiamo al nostro prossimo, è il contributo che diamo alla società nel suo complesso, perché nessuno di noi può bastare a se stesso, ciascuno dipende un po’ da tutti gli altri. E infatti lo stesso articolo 4 definisce il lavoro come «un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»: non solo un diritto dunque, ma anche un dovere

La Costituzione tutela il lavoro e la sua centralità mediante apposite garanzie, come il diritto a una retribuzione adeguata, al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite (art. 36).

Lo scopo di tali norme della Costituzione è quello di tutelare la dignità e la libertà del lavoratore e il riconoscimento di queste tutele parte dal presupposto che il rapporto tra il datore di lavoro e i lavoratori possa essere anche di conflitto e veda, in questo caso, i lavoratori come la parte debole.

Una tutela speciale è poi prevista per il lavoro minorile (art. 37), per la disoccupazione involontaria e per i casi di malattia del lavoratore (art. 38).

La retribuzione dei minori

Vanessa ha 16 anni e, per dare un piccolo aiuto alla famiglia, nelle ore libere dagli impegni scolastici fa la cameriera in un bar insieme all’amica Marta, che ha 3 anni più di lei.

Le due amiche lavorano per lo stesso numero di ore, hanno la stessa esperienza, le stesse competenze e svolgono la stessa mansione ma, al momento di ricevere la retribuzione, il datore di lavoro versa a Vanessa una somma inferiore del 20% rispetto a quella corrisposta a Marta.

Risolvi il caso

Consulta l’articolo 37 della Costituzione e rispondi: il datore di lavoro ha agito in modo conforme al testo costituzionale?

5 Il principio di eguaglianza

Immagina di accompagnare uno dei tuoi genitori in un ufficio pubblico e di essere in fila in attesa del vostro turno. Come ti sentiresti se a un certo punto arrivasse qualcuno, saltasse la fila e l’impiegato dell’ufficio lo facesse passare senza nessun problema? Sicuramente ti darebbe molto fastidio e ti sembrerebbe una vera e propria ingiustizia, perché dovremmo essere trattati tutti allo stesso modo senza favoritismi e, in generale, senza distinzioni. Ed è giusto così, ecco perché il principio di eguaglianza si pone a fondamento della nostra società e del nostro ordinamento giuridico.

Il cuore della nostra Costituzione, l’articolo 3, scolpisce un’idea, un’aspirazione, una speranza antica quanto l’uomo: l’eguaglianza.

Ma che cos’è l’eguaglianza? Non è forse vero che siamo tutti diversi? Siamo diversi per aspetto esteriore e per inclinazioni, per genere e per età: nessuno al mondo è la fotocopia di un altro. Tutte queste sono diseguaglianze naturali, contrapposte alle diseguaglianze sociali, che invece distinguono le persone per ricchezza, posizione sociale, reputazione, in una parola per il potere che ciascuno esercita sugli altri.

Il diritto può cercare di evitare entrambi i tipi di diseguaglianza in due modi opposti: stabilendone l’irrilevanza, e quindi vietando ogni forma di discriminazione basata sulle differenze naturali o sociali (eguaglianza formale), oppure applicando un particolare trattamento giuridico a chi, a causa di tali differenze, viene a trovarsi in una posizione di svantaggio (eguaglianza sostanziale).

Ci sono situazioni, infatti, che richiedono necessariamente un trattamento differenziato tra le persone.

Per esempio se sei all’ingresso di un pronto soccorso, in attesa del tuo turno da tempo, ma arriva all’improvviso una persona con una grave patologia che richiede un intervento urgente, non ci sarebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza nel suo passare davanti a tutti gli altri in attesa. Il principio di eguaglianza a volte richiede che sia previsto un trattamento differenziato nei confronti di chi si trova in una condizione di maggiore difficoltà.

L’eguaglianza formale | Come abbiamo visto, l’eguaglianza è una medaglia a due facce, che corrispondono ai due commi dell’articolo 3 e nell’insieme esprimono il senso di giustizia che anima la nostra Carta costituzionale.

In base al principio di eguaglianza formale, «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3 Cost., comma 1).

Il principio di eguaglianza formale è riflesso nella scritta che compare in ogni Tribunale: «La legge è uguale per tutti». Questo significa che nessuno è al di sopra della legge, ma

L’eguaglianza nei parcheggi

La foto mostra alcuni parcheggi riservati a una particolare categoria di persone.

Applica

• Di quali persone si tratta?

• La disposizione in base alla quale sono stati creati questi posti riservati è contraria al principio costituzionale di eguaglianza? Perché?

1 Vero o falso?

a Il principio di eguaglianza è un principio cuore della nostra Costituzione. VF

b Le diseguaglianze naturali sono contrapposte alle diseguaglianze sociali. VF c Il principio di eguaglianza serve a mettere in evidenza le diseguaglianze naturali. VF

2 Completo

a L’ è una medaglia a due facce, entrambe espresse nell’art.

3 Cost.

b Il principio di eguaglianza mira a contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

anche che nessuno è al di sotto della legge, nessuno può subire discriminazioni per le sue idee politiche, per la sua fede religiosa, l’orientamento sessuale o per i suoi tratti somatici.

L’eguaglianza sostanziale | L’eguaglianza puramente formale non tiene conto delle diseguaglianze di fatto che ci dividono e da qui, perciò, nasce la spinta a rendere effettiva l’eguaglianza, altrimenti destinata a rimanere sulla carta. Ecco allora spiegata l’importanza del secondo comma dell’articolo 3.

In base al principio di eguaglianza sostanziale, «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 Cost., comma 2).

Lo Stato, insomma, deve intervenire attivamente per rimuovere le diseguaglianze presenti nella società e garantire a tutti i cittadini di esercitare pari diritti. In sostanza l’eguaglianza:

Ӷ in senso formale, garantisce che tutti abbiano pari opportunità e che le caratteristiche personali non siano fonte di discriminazione in negativo;

Ӷ in senso sostanziale, può giustificare discriminazioni in senso positivo, correzioni per rimediare a una condizione sfavorevole in cui alcune persone si trovano.

Con riferimento all’ultimo punto, vengono allora in gioco le azioni positive, come nel caso dell’introduzione delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, così da rendere ogni edificio, compresa la tua scuola, accessibile a tutti.

Per esempio immagina due studenti molto bravi e con la stessa media che superano gli esami con eguale profitto, ma uno con le possibilità economiche per studiare e uno, invece, proveniente da una famiglia con disagi economici. Il principio di eguaglianza sostanziale impone allo Stato di rimuovere un ostacolo (in questo caso di tipo economico, esentando il secondo studente dal pagamento delle tasse) che impedisce allo studente con difficoltà economiche di proseguire liberamente gli studi e di costruirsi un futuro.

c Il principio di eguaglianza mira ad assicurare pari opportunità per tutti. formale

EGUAGLIANZA distinta in

NELLA REALTÀsi tutela

sostanziale si tutela

Una selezione tutta al maschile

Ti è mai capitato che il tuo genere di appartenenza potesse essere un ostacolo o un motivo di discriminazione per aspirare a qualcosa, che fosse un posto in una squadra sportiva o in un gruppo di studio?

Un’azienda sta selezionando del personale da impiegare nel suo reparto informatico. Carlotta si presenta alle selezioni ma il capo del personale le dice che la ricerca è limitata a lavoratori di sesso maschile.

Risolvi il caso

Ritieni che in questo caso il principio dell’eguaglianza formale sia stato rispettato? Motiva la tua risposta.

con eguaglianza davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali

rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale

Le tutele per le donne lavoratrici

La legislazione italiana prevede particolari tutele a favore delle donne lavoratrici, in particolar modo in caso di maternità. A questo proposito, l’articolo 37 della Costituzione afferma: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».

Indaga

Pensi che sia giusto offrire protezioni speciali alla donna che lavora, in quanto madre, e al bambino? Motiva la tua risposta e discutine in classe.

6 Il principio di solidarietà

Se pensi alla tua famiglia, ai tuoi amici e ai tuoi compagni di scuola, ti rendi subito conto che i rapporti tra di voi sono legati da responsabilità reciproche, come quelle dei genitori nei confronti dei figli oppure dei fratelli e sorelle o degli amici tra loro.

Il principio di solidarietà afferma infatti che ogni cittadino ha una responsabilità personale nei confronti degli altri, verso la comunità di cui fa parte.

La solidarietà che dovrebbe legarci gli uni agli altri discende dal fatto che la nostra esistenza si consuma all’interno di una società civile, e nessuna società può sopravvivere se fra le persone che la compongono prevalgono gli istinti egoistici o le sopraffazioni.

Il principio di solidarietà affonda le sue radici nell’articolo 2 della Costituzione, dove i diritti inviolabili si coniugano all’adempimento dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», anche con il fine di tendere all’eguaglianza sostanziale fra cittadini. Il principio di solidarietà emerge anche dal catalogo dei doveri costituzionali:

Ӷ il dovere di svolgere un’attività lavorativa (art. 4);

Ӷ il dovere di mantenere i figli (art. 30);

Ӷ il diritto-dovere di voto (art. 48);

Ӷ il dovere di difendere la Patria (art. 52) e di fedeltà alla Repubblica (art. 54);

Ӷ il dovere di concorrere alle spese pubbliche attraverso l’imposizione tributaria (art. 53).

CITTADINANZA DIGITALE

L1 Scelgo

Il dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche è espressione del principio:

a personalista

b di eguaglianza

c di solidarietà d lavorista

Hate speech e parole ostili in Rete

o sviluppo di Internet ha incrementato notevolmente le possibilità di interagire con gli altri, di condividere contenuti e opinioni personali in modo aperto e libero, ma a volte questa libertà di espressione è usata in modo improprio da quanti, protetti dall’anonimato, diffondono pregiudizi o incitano e giustificano l’intolleranza e l’odio verso altre persone. Donne, immigrati, omosessuali sono categorie spesso bersagliate sul web, vittime di frasi e commenti offensivi e discriminatori.

Per contrastare le varie forme di intolleranza che inquinano il web e minacciano le stesse basi della democrazia, il Consiglio d’Europa ha lanciato una campagna tesa a promuovere una corretta educazione all’uso dei media e di Internet e a coinvolgere i giovani nella difesa dei diritti umani, nel mondo digitale così come in quello materiale. Tra le varie iniziative, c’è anche la creazione di un movimento, il No Hate Speech Movement, il cui scopo è individuare e contrastare “discorsi di odio” e intolleranza in Rete, promuovendo attivamente fra i giovani una cultura fondata sul rispetto reciproco.

Vorresti dare un tuo personale contributo alla causa del No Hate Speech Movement?

1 Vai sul sito del movimento No Hate Speech e, con l’aiuto dell’insegnante di inglese, naviga nelle pagine in lingua inglese. Se lo desideri, avrai la possibilità di partecipare attivamente al progetto del Consiglio europeo.

2 Hai mai sentito parlare del Manifesto della comunicazione non ostile, riportato qui sotto?

Manifesto della comunicazione non ostile

1. Virtuale è reale

2. Si è ciò che si comunica

3. Le parole danno forma al pensiero

4. Prima di parlare bisogna ascoltare

5. Le parole sono un ponte

6. Le parole hanno conseguenze

7. Condividere è una responsabilità

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare

9. Gli insulti non sono argomenti

10. Anche il silenzio comunica

Svolgi le attività proposte nel QR code per saperne di più e riflettere sulla comunicazione in Rete.

1 Vero o falso?

a Lo Stato italiano si definisce uno stato confessionale. VF

b Secondo l’art. 7

Cost. lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. VF

c In base al principio di laicità tutte le confessioni sono egualmente libere per legge. VF

7 Il principio di laicità

L’Italia è un Paese in cui la maggior parte delle persone religiose sono cattoliche, ma i cattolici non sono gli unici a vivere sul nostro territorio nazionale. Probabilmente nella tua quotidianità hai modo di incrociare qualcuno di fede diversa o non credente. Per noi è la normalità perché l’ordinamento italiano si basa sul principio di laicità, ma non in tutto il mondo è concessa questa varietà di credo sul territorio.

In base al principio di laicità lo Stato italiano garantisce la libertà di religione, ma non si interessa degli affari religiosi e non ne è condizionato.

L’aggettivo “laico” si contrappone a “confessionale”, che a sua volta evoca l’appartenenza a una confessione religiosa; laicità significa quindi indipendenza rispetto alle scelte della Chiesa cattolica (a cui lo Stato repubblicano riconosce una posizione speciale per ragioni storiche) o delle altre religioni.

Così, l’articolo 7 afferma che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»; e l’8 aggiunge: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano».

Lo strumento normativo che regola i rapporti fra autorità statali e i fedeli delle diverse religioni è un accordo recepito dalla legge, che può essere un concordato o un’intesa, a seconda che la stipula avvenga con un culto cattolico o non cattolico.

Lo Stato può raggiungere intese solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. L’esercizio della libertà religiosa viene comunque garantito a tutte le confessioni religiose, anche a quelle non riconosciute.

PRINCIPIO DI LAICITÀ

garantisce

indipendenza dello Stato dalla Chiesa

Il crocifisso a scuola

Secondo un’indagine dell’ufficio regionale scolastico (URS) dell’Emilia-Romagna, a seguito di una richiesta di chiarimenti di diversi dirigenti scolastici, in Italia sono vigenti delle disposizioni che prevedono l’affissione del crocifisso nelle aule e tale affissione non deve ritenersi lesiva del principio di libertà religiosa.

Rifletti

• Secondo te, l’esposizione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche italiane potrebbe essere giudicata in contrasto con il principio costituzionale di laicità? Perché?

• Discutine in classe con i tuoi compagni e l’insegnante.

libertà di religione

8 Il principio di legalità

Quante volte ti sarà capitato di dover rispettare una norma (portare il casco, pagare il biglietto dell’autobus ecc.) e di chiederti: perché devo comportarmi proprio in questo modo?

Ogni norma che impone un certo comportamento deve trovare fondamento in una legge dello Stato.

Dice l’articolo 23 della Costituzione: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Ciò significa che nessuna imposizione può provenire da autorità diverse dallo Stato e dalle sue leggi.

Per esempio serve una legge per imporre il servizio militare (ossia una prestazione “personale”), per obbligare al pagamento di una tassa (prestazione “patrimoniale”), per comprimere le libertà degli individui secondo quanto stabiliscono gli articoli 13 e seguenti.

In queste norme si riflette il principio di legalità, cardine dello Stato di diritto, che è sottoposto al dominio della legge e che ha due varianti diverse.

La prima forma di legalità è la legalità formale, in cui la legge attribuisce i poteri di compiere atti alle amministrazioni (come attribuire al Comune la facoltà di emettere una determinata ordinanza in materia di viabilità sulle strade). La seconda forma di legalità è la legalità sostanziale, in cui la legge non solo descrive tali poteri attribuiti per la creazione di atti e provvedimenti, ma lo fa con un livello di precisione in più, specificando il contenuto e lo scopo dei singoli atti che le amministrazioni possono compiere.

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

che si distingue in

I1 Completo

a Per il principio di il potere non può essere esercitato in modo arbitrario.

b Ogni Stato di diritto è sottoposto al dominio della

c Il principio di legalità si esprime in due forme: legalità e legalità

legalità formale

CITTADINANZA DIGITALE

legalità sostanziale

Internet, un diritto umano a rischio

diritti dell’essere umano valgono anche quando si è connessi al web. Impedire o limitare l’accesso alla Rete equivale a negare libertà e diritti ritenuti inviolabili dalle Costituzioni democratiche, come la libertà di espressione, il diritto all’informazione, all’istruzione, all’eguaglianza, tutte componenti indispensabili per il pieno sviluppo della persona umana. A stabilirlo è una risoluzione dell’ONU del 2016, Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on Internet (“Promozione, protezione e godimento dei diritti umani su Internet”), che afferma chiaramente come la natura globale e aperta di Internet deve essere riconosciuta quale forza trainante dello sviluppo sociale, culturale, economico e politico della comunità internazionale.

Il mondo, però, è spaccato in due: i Paesi più ricchi godono di tutte le opportunità offerte dal web, mentre i Paesi più poveri restano inesorabilmente indietro. Se questo “divario digitale” (digital divide) non viene colmato, le più elementari forme di esercizio della cittadinanza online resteranno un privilegio per pochi.

Venendo a un ambito più ristretto, anche in Italia c’è il problema del digital divide. A questo proposito un progetto governativo, il Piano strategico banda ultralarga, mira a estendere e ad ammodernare le reti di telecomunicazione così da favorire la crescita dell’intero “sistema Paese”.

1 Quali sono gli obiettivi di copertura progressivi previsti per la tua Regione dal Piano strategico banda ultralarga? Perché questa scheda si intitola “Internet, un diritto umano a rischio”?

Scoprilo nel QR code e procedi con le attività proposte per approfondire il tema di Internet, diritti umani e digital divide

2 Debate in classe

“Impedire o limitare l’accesso alla Rete equivale a negare libertà e diritti fondamentali”.

Dividetevi in due gruppi: il primo gruppo argomenterà per sostenere l’affermazione, il secondo per confutarla.

CLIL

Eguaglianza: equality Democrazia: democracy

1 Completo a L’art. 11 Cost. afferma il principio

b I padri costituenti hanno fatto della un bene supremo da proteggere.

c Il della guerra ha permesso all’Italia di aderire alle Nazioni Unite.

9 Il principio pacifista

Non è sempre possibile andare d’accordo con tutti, lo sai bene: in famiglia, a scuola, tra amici, è normale che ci siano momenti di disaccordi, magari anche di litigate. Quello che è importante, in quei momenti, è ricordarsi di risolvere il conflitto in modo civile, mai con la violenza fisica o con aggressioni verbali violente e dolorose. Perfino la Costituzione si esprime rispetto ai conflitti che possono sorgere con altri Stati.

L’articolo 11 proclama con forza il ripudio nei confronti della guerra sia come strumento di offesa sia come strumento per risolvere le controversie con gli altri Paesi: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

L’articolo 11 fu pensato perché i nostri padri costituenti avevano ben presente che cosa volesse dire vivere una situazione di conflitto a livello internazionale. L’Assemblea costituente ha, infatti, introdotto un vero e proprio principio pacifista per tenere lontana quella guerra da cui l’Italia era uscita distrutta e nei cui confronti tutte le forze politiche fecero fronte comune. Non solo questo principio serviva per ribadire la chiara volontà di non ripetere gli errori del passato ma si poneva come base per stringere relazioni costruttive con le organizzazioni internazionali che avevano come scopo la pace e la giustizia tra i Paesi. L’articolo 11 favorì infatti l’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite che richiedevano come condizione di ammissione l’essere “amante della pace”.

Nello scenario storico del secondo dopoguerra si inserisce anche l’inclusione tra i principi fondamentali della Costituzione dell’art. 12: «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

Nelle intenzioni dei costituenti, infatti, il motivo alla base della descrizione del tricolore italiano all’interno della carta costituzionale era il voler impedire che qualche forza politica potesse, peraltro con una legge ordinaria, modificare la bandiera nazionale introducendo i simboli delle proprie ideologie.

unificazione nazionale tricolore italiano ripudio della guerra

Il tricolore

Durante le competizioni sportive, le manifestazioni e tutte le volte in cui le persone si sentono di esprimere la propria appartenenza alla società italiana, il nostro tricolore viene sbandierato con gioia e orgoglio.

Indaga

Con una ricerca in Rete, scopri le origini della nostra bandiera e le modifiche che ha subito nel tempo.

Oltre alla bandiera, c’è un’altra cosa che ci unisce tutti e che cantiamo nelle occasioni più diverse: l’inno nazionale. Il nostro inno, l’Inno di Mameli, non trova un chiaro

riconoscimento nella Costituzione, ma è stato reso ufficialmente inno nazionale nel 2017 con una legge dedicata.

Indaga

• Con una ricerca in Rete scopri il testo integrale dell’inno e la storia della sua creazione.

• Confrontati con i tuoi compagni: capite tutto il testo?

E lo ricordate già a memoria?

VIDE d’AUTORE

Che cos’è l’eguaglianza?

Hai studiato che l’essere umano, per stare bene nella società, ha bisogno di un diritto che garantisca pace sociale, libertà ed eguaglianza. Per questo motivo, uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione è quello di eguaglianza, contenuto nell’art. 3.

L’eguaglianza è un ideale, una situazione che si vuole si realizzi, non è un dato di realtà; nella realtà, infatti, ci sono grandi differenze tra gli uomini, alcune sono create dalla natura, altre sono originate dalla società. Il diritto vuole modificare la realtà e lo fa sia con punizioni sia con premi. Il diritto infatti ha due “anime”: quella del diritto tradizionale, che scoraggia i comportamenti indesiderati castigandoli con una punizione, e quella del diritto premiale, che incoraggia i comportamenti virtuosi, gratificando con una ricompensa chi li tiene.

Quale eguaglianza

vuole realizzare la Costituzione?

Per contrastare le diseguaglianze la Costituzione stabilisce due regole:

1. nessuno è al di sopra della legge (ma neppure al di sotto);

2. bisogna combattere le diseguaglianze di fatto. Per combattere le diseguaglianza di fatto, il legislatore deve livellare le situazioni dei diversi cittadini, ma questo livellamento non può essere totale: la legge deve trattare in modo eguale situazioni eguali e deve trattare in maniera diversa situazioni diverse. Questo significa che la legge deve combattere solo le diseguaglianze ingiuste in modo da assicurare l’eguaglianza dei punti di partenza. I punti di arrivo possono essere anche molto diversi, l’importante è che le differenze dipendano dal merito.

ASCOLTA quello che l’Autore ha da dire in merito e poi FAI IL PUNTO.

▶ Che cosa sono le azioni positive in materia di eguaglianza? Sai fare qualche esempio?

▶ Un insegnante quando adopera la logica del diritto punitivo e quella del diritto premiale nei confronti dei suoi studenti?

▶ Che cosa significa eguaglianza dei punti di partenza?

▶ Quali sono, secondo te, le diseguaglianze ingiuste?

▶ Quali sono, secondo te, le diseguaglianze irrilevanti, su cui la legge non deve intervenire?

▶ In classe, confrontate le vostre risposte alle domande e raccogliete in una tabella con due colonne i casi di diseguaglianze ingiuste e diseguaglianze irrilevanti.

FAI IL PUNTO

LEZIONE DIGITALE

1 Ripassa i temi fondanti con la lezione digitale “Struttura e fondamenti della Costituzione”.

2 Leggi e completa questa pagina.

ô Qual è il significato del principio democratico?

Il principio democratico è contenuto nel articolo della Costituzione che richiede che il potere politico si fondi sulla popolare («la sovranità appartiene al popolo»).

ô In quale modo il principio personalistico e quello lavorista rappresentano i tratti distintivi, insieme al principio democratico, della nostra Costituzione?

L’art. 2 descrive il principio personalistico, affermando che la Repubblica riconosce e garantisce i , preesistenti allo Stato, di ogni singolo essere umano sia in chiave («come singolo») sia in chiave («nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»). L’individuo è quindi il centro del sistema giuridico, anche prima dello Stato. Il lavoro assume un’importanza primaria rispetto alla vita dei singoli individui: il principio lavorista afferma proprio la centralità del lavoro nell’ordinamento della Repubblica come strumento di , realizzazione e contributo alla società nel suo complesso. La Costituzione riconosce un vero e proprio diritto al lavoro, sancito dall’articolo 4 e tutelato da numerose norme in materia di , settimanale, tutela del lavoro minorile, e malattia del lavoratore.

ô Quali sono le due dimensioni del principio di eguaglianza?

L’art. 3 contiene due commi a cui corrispondono i due volti dell’eguaglianza:

ôeguaglianza in forza della quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione, e quindi senza alcuna possibile discriminazione, con riferimento alla lingua, alla religione e a ogni caratteristica personale;

ôeguaglianza sostanziale che mira a eliminare le diseguaglianze di fatto di cui l’eguaglianza formale non tiene conto, per cercare di rendere effettiva l’eguaglianza per tutti attraverso la degli ostacoli di ordine economico e sociale di cui parla l’art. 3, comma 2.

ô A che cosa si riferisce il principio di solidarietà?

Il principio di solidarietà afferma che ogni cittadino ha una nei confronti degli altri, cioè verso la comunità di cui fa parte. Le norme che contengono questo principio sono l’art. 2 che parla dei doveri inderogabili di politica, economica e sociale tra i cittadini e la lunga lista dei doveri costituzionali presenti nella Costituzione.

ô Qual è il contenuto del principio di laicità?

L’ordinamento italiano si basa sul principio di laicità: lo Stato la libertà di religione, ma non si interessa né è condizionato dagli affari religiosi. Lo Stato rimane in sostanza rispetto alle questioni religiose.

PRINCIPI COSTITUZIONALI

L’UNITÀ IN AUDIO MAPPE

Per ripassare, guarda le mappe, ascoltando le sintesi audio dell’unità

Principio democratico

Principio personalista

Principio di eguaglianza

Principio lavorista

Principio di laicità

Principio di legalità

Principio pacifista

secondo cui secondo cui

che si articola in

secondo cui

secondo cui secondo cui

secondo cui

art. 1 «la sovranità appartiene al popolo»

Aart. 3, c.1 Uguaglianza formale: «Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge»

art. 2

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»

La persona è al centro del sistema e viene prima dello Stato

che riconosce anche

Principio di solidarietà parlando di

art. 2

«[…] doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale»

art. 3, c. 2 Uguaglianza sostanziale: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini»

art. 4

art. 7 «Lo Stato e la Chiesa sono […] indipendenti e sovrani»

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto»

prevedendo anche

garanzie per

• retribuzione adeguata

• ferie

• malattia

• parità di trattamento

• lavoro minorile

• casi di disoccupazione

art. 8 «Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge»

art. 11

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»

art. 23 «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»

si articola in due forme

legalità formale: la legge deve attribuire alle amministrazioni il potere di compiere atti

legalità sostanziale: la legge deve specificare contenuto e scopo degli atti

VERIFICO CONOSCENZE E ABILITÀ

VERO O FALSO?

1 I rapporti tra lo Stato e i culti religiosi non sono regolati, perché lo Stato è indipendente. VF

2 L’Italia ripudia le guerre di aggressione. VF

3 Il riconoscimento dei diritti inviolabili c’è solo a seguito dell’adempimento dei doveri inderogabili. VF

4 Le azioni positive mirano a ristabilire condizioni di equità in nome del principio di eguaglianza sostanziale. VF

5 Ogni imposizione deve trovare fondamento in una legge dello Stato. VF

6 Secondo il principio personalista, l’uomo è titolare di diritti “inviolabili” che solo lo Stato può eliminare. VF

7 La religione cattolica è l’unica religione di Stato. VF

8 L’eguaglianza sostanziale impone un trattamento identico per tutti gli individui. VF

9 In base al principio di laicità lo Stato si astiene dall’intervenire nelle questioni strettamente religiose. VF

10 I diritti inviolabili preesistono allo Stato. VF

11 Le donne, in quanto tali, non possono esercitare la professione di magistrato. VF

12 Il dovere di educare e mantenere i figli risponde al principio di legalità.

13 Il tricolore italiano è descritto precisamente all’interno del testo costituzionale: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

SCELGO

1 In base al principio democratico:

a il potere politico è fondato sulla volontà popolare b il potere giuridico deve prevedere sanzioni per la violazione delle norme

c il potere giuridico è esercitato illimitatamente dal popolo

VF

VF

d il potere politico è fondato sulla volontà del Capo di Stato eletto dal popolo

2 L’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici rappresenta:

a un’azione positiva che esprime l’eguaglianza sostanziale

b un’azione positiva che esprime l’eguaglianza formale

c una misura positiva a sostegno del principio personalista d il principio per cui “la legge è uguale per tutti”

3 La Costituzione prevede che il lavoro:

a sia un diritto ma non anche un dovere

b sia un diritto e un obbligo

c sia un diritto e un dovere

d sia un diritto e un servizio, oltre che un obbligo

HUB TEST

Allenati con ulteriori test autocorrettivi su HUB Test

COMPLETO (attenzione ai distrattori)

confessionale / formale / individui / intese / inviolabili / lavoro / legge / naturali / personalità giuridica / principi / sociali / solidarietà / sostanziale / storiche / trasparenza / persone

1 In base alla nostra Costituzione, i diritti dell’uomo sono riconosciuti non solo ai cittadini, ma a tutte le

2 “La legge è uguale per tutti” è la classica affermazione del principio di eguaglianza , tuttavia l’impegno dello Stato non si esaurisce così e grazie all’eguaglianza può intervenire applicando un trattamento giuridico differenziato a chi, a causa di tali differenze, si trova in una posizione di svantaggio.

3 Per ragioni lo Stato riconosce una posizione speciale alla Chiesa cattolica, ma non si può definire uno Stato e resta indipendente nei confronti di tutte le confessioni religiose.

4 Il principio lavorista afferma la centralità del per la Repubblica e nella vita dei singoli , come servizio per il progresso della società e occasione di realizzazione e di sostentamento del singolo.

5 Per regolare i rapporti con le confessioni religiose lo Stato raggiunge , tuttavia può farlo solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della

6 Per imporre una nuova tassa o ristabilire l’obbligo del servizio militare serve necessariamente una

7 Il principio di è correlato al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche attraverso l’imposizione tributaria.

8 Il rispetto del principio democratico non si esaurisce nella sovranità del popolo, ma comporta la nei modi di esercizio del potere politico.

9 Le diseguaglianze sono le differenze che ci distinguono gli uni dagli altri per genere, età ecc., mentre quelle per il potere che ciascuno esercita sugli altri.

COLLEGO (Fai attenzione a riempire tutti i campi)

1 Principio personalista

□ Art. 3, c. 2

2 Principio democratico □ Art. 11

3 Principio di eguaglianza formale □ Art. 23

4 Principio di eguaglianza sostanziale □ Art. 7

5 Principio lavorista

6 Principio di solidarietà

7 Principio di laicità

8 Principio di legalità

9 Principio pacifista

□ Art. 3, c. 1

□ Art. 2

□ Art. 1, art. 4

□ Art. 2

□ Art. 1

SVILUPPO COMPETENZE

ANALIZZO

1 Come viene configurato il lavoro nella Carta costituzionale?

2 Che cosa hanno in comune il principio personalista e il principio di solidarietà?

RISOLVO IL CASO

1 Giuditta è stata convocata per un colloquio di lavoro nell’azienda dei suoi sogni, ma è rimasta sorpresa da come è andato l’incontro. Il responsabile delle risorse umane le ha spiegato che si è liberato un posto di lavoro, perché Daniela è stata licenziata non appena è rimasta incinta. Durante il colloquio le sono state poste molte domande personali, piuttosto che professionali, relativamente alle sue opinioni religiose e sui futuri “progetti di famiglia”. Queste domande, a detta del responsabile, servivano per inquadrarla meglio nelle sue mansioni e nella retribuzione. a Sapresti riconoscere se sono state compiute delle discriminazioni?

b In quale delle sue forme è stato violato il principio di eguaglianza?

3 Che cosa tutela il principio di legalità?

4 Come viene tutelata la pace nel nostro ordinamento?

COSTRUISCO UNA MAPPA

1 Nel corso di questa unità hai imparato nuove parole relative ai Principi fondamentali alla base della nostra Costituzione. Con le parole per te più significative, prova a costruire una mappa su quanto appreso.

2 A fronte di una grave crisi economica, le nostre autorità hanno deciso di intervenire tempestivamente evitando i tempi troppo lunghi richiesti dall’iter legislativo inviando piuttosto una lettera a tutti i cittadini in cui sono descritte le misure che hanno programmato a sostegno dell’economia, ma in cambio dichiarano di aver introdotto una nuova tassa, la “TIRIAMOCI SU!”, che tutti i cittadini hanno l’obbligo di pagare entro 7 giorni. Viene chiesta anche la disponibilità da parte di tutti i cittadini a preferire il consumo dei prodotti italiani, per favorire la crescita economica.

a Ti sembra legittimo il comportamento delle autorità italiane e la disponibilità richiesta ai cittadini? Perché?

ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE

1 Lo studio delle “anime” della Costituzione ha fatto emergere le solide fondamenta su cui è stata costruita la nostra Repubblica, i nostri principi fondamentali. Questi principi però non hanno avuto sempre lo stesso riconoscimento. Nell’antico Egitto o nell’antica Roma, per esempio, era normale ci fossero gli schiavi. Come puoi mettere in relazione quanto hai studiato qui con quello che hai studiato in storia in merito ai periodi citati? Che principi venivano riconosciuti e come o a favore di chi venivano applicati?

ENGLISH CORNER

1 Choose the answer that best matches the given definition. Principle of the Italian Constitution according to which the People are the source of the authority of government.

a Principle of secularism

b Principle of equality

c Principle of solidarity

d Principle of democracy

I diritti individuali

Guarda il video

Nel video proposto sono intervistati alcuni ragazzi che partecipano a una delle giornate chiamate Fridays For Future.

• Su quali argomenti in particolare i manifestanti pongono l’attenzione?

• Secondo te sono utili iniziative come queste in cui i cittadini possano esprimere e confrontare le proprie idee e opinioni?

Usa gli strumenti del libro

• Tenendo a mente il contenuto del video, vai al paragrafo 1 e al paragrafo 5 e leggi il contenuto, individuandone i concetti principali

• Verifica di aver capito i contenuti dei paragrafi letti svolgendo l’esercizio “Scelgo”

• Per metterti alla prova svolgi la consegna n. 1 di Cittadinanza digitale – Il diritto a essere dimenticati

1 I diritti e i doveri nella Costituzione

Abbiamo detto che la Costituzione italiana, in armonia con i principi che la animano, «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).

La Costituzione dedica l’intera Parte I ai Diritti e doveri dei cittadini, facendo una distinzione fra quelli relativi ai Rapporti civili (artt. 13-28), ai Rapporti etico-sociali (artt. 29-34), ai Rapporti economici (artt. 35-47) e ai Rapporti politici (artt. 48-54).

In questa unità e nelle seguenti esamineremo i più importanti diritti e doveri costituzionali, quelli che incidono più profondamente nelle nostre vite. Iniziamo dai diritti

I diritti costituzionali possono essere suddivisi in:

• diritti individuali, attribuiti al singolo, che può esercitarli autonomamente;

• diritti collettivi, assegnati sempre al singolo, che però li può esercitare solo insieme ad altri;

• diritti sociali, attraverso i quali lo Stato mira a realizzare l’eguaglianza sostanziale. In questa unità analizzeremo i principali diritti costituzionali individuali, nelle successive due quelli collettivi e sociali e i doveri che la Costituzione riconosce, anche se in posizione meno centrale rispetto ai diritti, in capo ai cittadini.

2 La libertà personale

Immagina di andare allo stadio a vedere una partita di calcio. All’uscita alcuni ragazzi prendono a sassate le vetrine dei negozi della città. Tuo malgrado ti ritrovi in mezzo ai tafferugli, così le forze dell’ordine, arrestando i responsabili, fermano anche te e ti trattengono in caserma per tutta la notte. Questo è un esempio classico di limitazione della libertà personale. Quali strumenti hai per tutelare la tua libertà personale, intesa come piena disponibilità del tuo corpo, e per impedire interferenze o limitazioni da parte di altri? In che modo la legge difende il tuo diritto di dimostrare che tu non sei colpevole e di tornare al più presto in libertà? La garanzia della libertà personale è una questione fondamentale di ogni ordinamento giuridico perché riguarda la sfera più importante della propria libertà.

Proprio per questo motivo la libertà personale è il primo e più importante fra i diritti costituzionali individuali perché costituisce il presupposto senza il quale non è possibile godere degli altri diritti di libertà.

La prima cosa da capire è che per libertà personale non si intendono tutte le libertà genericamente riconosciute alla persona, bensì una specifica forma di libertà.

La libertà personale è la libertà di disporre del proprio corpo, quindi il diritto di non subire coercizioni materiali come l’essere legati, bloccati, ammanettati, l’essere ispezionati o perquisiti, l’essere ristretti in una cella.

Secondo il primo comma dell’articolo 13 della Costituzione, «La libertà personale è inviolabile».

L’attributo di inviolabilità che la Costituzione assegna a questa libertà consiste anzitutto nel fatto che è illegale, per chiunque, imporre simili coercizioni a un altro essere umano: il Codice penale prevede infatti una serie di reati che ledono la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605), l’arresto illegale (art. 606), la violenza sessuale (art. 609-bis) o la riduzione in schiavitù (art. 600). Inoltre, il carattere di inviolabilità implica che non è possibile abrogare questa libertà nemmeno attraverso un procedimento di revisione costituzionale perché, se lo si facesse, verrebbero negati valori supremi della Costituzione, come la dignità umana.

I limiti | Le persone possono essere legalmente perquisite, arrestate e tenute in carcere se risulta necessario limitare la libertà personale per proteggere la collettività.

Così, l’articolo 13 della Costituzione, al secondo comma, dopo avere riaffermato la regola generale («Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale [...]»), prevede una deroga, un unico modo legittimo per arrestare, ispezionare ( per esempio prelevando le impronte digitali) o perquisire una persona: «[...] se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

L’infanzia negata

Capita spesso di vedere per strada bambini obbligati da persone adulte a chiedere l’elemosina.

Indaga

Secondo te, in questo fenomeno si può ravvisare una violazione della libertà personale dei bambini?

• Motiva la tua risposta e, con l’aiuto dell’insegnante, discutine in classe con i compagni e le compagne.

LE PAROLE DEL DIRITTO

Ordinanza di custodia cautelare: atto dell’autorità giudiziaria che comporta la restrizione della libertà personale di un soggetto prima che questi sia condannato.

1 Completo

a La libertà personale è il primo e più importante diritto

b Secondo l’articolo 13, primo comma, Cost.: «La libertà personale è ».

c Nessuno può essere privato della libertà personale, salvo nei casi previsti dalla

Esiste quindi un procedimento ordinario che permette agli organi dello Stato di limitare la libertà personale, ma nel rispetto di due fondamentali garanzie, che servono a prevenire gli abusi e gli arbitri da parte delle forze dell’ordine o dei magistrati:

Ӷ una riserva di legge prevista dall’articolo 13, secondo comma, che afferma che solo una legge approvata dal Parlamento o un atto con forza di legge (decreto legislativo o decreto legge) possono stabilire in via generale e astratta limiti alla libertà personale. Per esempio il legislatore stabilisce i casi in cui si può arrestare una persona prima che sia condannata con sentenza definitiva se esistono gravi indizi di colpevolezza per un reato in caso di pericolo di fuga dell’indagato visto che la riserva di legge riguarda, innanzitutto, la determinazione dei comportamenti da considerare come reati;

Ӷ una riserva di giurisdizione per la quale solo un giudice, attraverso un atto obbligatoriamente motivato, può applicare in concreto la legge stabilendo che qualcuno debba essere sottoposto a limitazione della libertà personale ( per esempio nei casi di ispezione).

Esistono però situazioni straordinarie nelle quali non è possibile attendere che il giudice emetta l’atto. Per esempio pensa a un rapinatore che stia fuggendo da una banca subito dopo aver sottratto del denaro: se il poliziotto che interviene dovesse prima recarsi in Tribunale per ottenere dal magistrato l’ordinanza di custodia cautelare, che gli consente di privare l’imputato della libertà prima della sentenza di condanna, il suo intervento sarebbe inutile.

Per affrontare queste situazioni particolari, il terzo comma dell’articolo 13 prevede un procedimento straordinario: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

In casi eccezionali previsti dalla legge, quindi, le forze dell’ordine possono limitare temporaneamente la libertà personale.

Il giudice dovrà valutare se le forze dell’ordine hanno agito in modo legittimo ed eventualmente convalidare l’arresto o la perquisizione. Nel nostro esempio, quindi, il poliziotto potrà arrestare subito la persona colta sul fatto, in flagranza di reato, ma entro 48 ore dovrà informare il magistrato il quale, nelle successive 48 ore, deciderà se confermare l’arresto o rimettere in libertà il presunto rapinatore.

È da notare che anche in questa ipotesi entrambe le garanzie costituzionali rimangono in vigore: nulla cambia per la riserva di legge e l’intervento del giudice (richiesto dalla riserva di giurisdizione) è comunque necessario, benché dopo l’arresto.

Ora sei in grado di rispondere alle domande che erano state poste all’inizio del paragrafo, nell’esempio dell’arresto dopo una partita di calcio. La Costituzione garantisce la tua libertà personale prevedendo che quel provvedimento di arresto, preso dalle forze

In arresto o in libertà

La mattina del 5 maggio alcuni agenti di polizia in borghese arrestano uno spacciatore che incautamente ha offerto loro della droga ritenendoli dei normali passanti. Nel pomeriggio danno notizia dell’arresto al magistrato competente che, a causa di una serie di impegni, riesce a convalidarlo solo due giorni dopo.

Risolvi il caso

Lo spacciatore resterà in stato di fermo o sarà rimesso in libertà? Motiva la tua risposta.

dell’ordine per fermare i tafferugli, sia convalidato da un magistrato il quale valuterà in maniera indipendente, oggettiva e in tempi brevissimi tutti gli elementi a disposizione per verificare se effettivamente ti eri trovato in quella situazione per caso e senza alcuna responsabilità da parte tua.

La libertà di domicilio

Di fronte a persone che, con un pretesto qualsiasi, chiedono di entrare in casa tua, tu hai il diritto di non farli entrare. Questo perché la Costituzione tutela la libertà di domicilio, ossia il luogo nel quale ciascuno vive e svolge le proprie attività, al pari della libertà personale, quasi come se ne fosse una estensione.

Secondo la nostra Costituzione, «Il domicilio è inviolabile» (art. 14, comma 1), intendendo per domicilio non solo la propria casa bensì qualsiasi luogo in cui ci si possa isolare dall’esterno, come una tenda da campeggio o una camera d’albergo. Persino le forze dell’ordine non possono violare questa libertà se non rispettando le regole che abbiamo già visto per la libertà personale.

Lo stesso articolo 14, infatti, impone il divieto di «eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge» e secondo le stesse garanzie previste per la tutela della libertà personale (art. 14, comma 2). Ci sono dei casi, previsti comunque dalla legge, in cui a specifici organi della pubblica amministrazione è consentito l’accesso per verifiche e controlli per motivi di sanità o di incolumità pubblica senza le garanzie previste per l’attività di polizia: per esempio, pensa ai controlli fatti per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o dei requisiti igienici dei luoghi aperti al pubblico (art. 14, comma 3).

3 La libertà di circolazione e soggiorno

Quando decidi di fare una passeggiata al parco, di visitare un museo o di trascorrere una giornata al mare tu non fai altro che godere di un diritto ormai sancito dalla nostra Costituzione ma che ha una storia molto lunga di lotte e rivendicazioni. Durante l’emergenza Covid-19 hai potuto sperimentare in maniera molto diretta che cosa significhi limitare questa libertà: infatti non era consentito uscire di casa se non per fare la spesa o per esigenze improrogabili di salute o di lavoro.

La libertà di circolazione e soggiorno difende l’individuo dalle limitazioni e dalle interferenze che possano impedirgli di spostarsi liberamente da un posto all’altro o di decidere dove andare ad abitare e lavorare.

Il divieto di trasferta

Una limitazione alla libertà di circolazione molto discussa riguarda le trasferte dei tifosi delle squadre di calcio, che i Questori possono decidere di vietare.

Indaga

• Secondo te, in quali circostanze questo divieto è legittimo?

• Nel QR code leggi la normativa contro la violenza negli stadi e svolgi le attività proposte.

LE PAROLE DEL DIRITTO

Sequestro: provvedimento dell’autorità giudiziaria che rende indisponibile un bene a chi lo detiene.

1 Vero o falso?

a La libertà di domicilio è un’estensione della libertà personale. VF

b La parola “domicilio” nell’art. 14 Cost. è da interpretare in senso ampio. VF

c Le forze dell’ordine non possono violare la libertà di domicilio. VF

1 Scelgo

A garanzia della libertà di circolazione e soggiorno la Costituzione ha previsto:

a un divieto generale per le limitazioni fondate sulla religione

b una riserva di giurisdizione

c sia una riserva di giurisdizione, sia una riserva di legge

d una riserva di legge rinforzata

Secondo la nostra Costituzione, «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche» (art. 16, comma 1); «Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge» (art. 16, comma 2). È da notare che, mentre la libertà personale e quella di domicilio valgono per tutte le persone, la libertà di circolazione e soggiorno è un diritto riconosciuto espressamente solo ai cittadini italiani, e dunque può venire disciplinato in modo più severo nei confronti degli stranieri.

In base al principio di eguaglianza formale, però, ciò può avvenire solo se il diverso trattamento previsto per il cittadino straniero è “ragionevole” rispetto a quello stabilito per l’italiano.

I limiti | A differenza della libertà personale, per le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno è prevista solo una riserva di legge, che in questo caso però è “rinforzata” dal fatto che la Costituzione consente alla legge di stabilire limitazioni alla libertà solo «in via generale» (la limitazione deve cioè riguardare tutti o una particolare categoria di persone, e non singoli individui) e solo per motivi di sanità o di sicurezza.

Per esempio in caso di una grave epidemia virale, come è accaduto nel nostro Paese e in tutto il mondo con la pandemia da Covid-19, i cittadini possono subire limiti negli spostamenti sul territorio nazionale e i malati possono essere messi in isolamento per evitare che il virus si propaghi.

A completare questa disciplina, l’articolo 16 della Costituzione vieta espressamente qualunque restrizione basata su ragioni politiche. Qui si coglie il riferimento storico al confino praticato in epoca fascista, una misura di “prevenzione” attraverso la quale gli oppositori del Regime venivano obbligati, senza processo, a soggiornare in zone isolate del territorio nazionale, così da impedirgli di partecipare alla vita sociale del Paese.

4 La libertà e la segretezza delle comunicazioni

Se ci pensi, nel mondo che ci circonda la libertà di comunicare e di condividere le idee ha conosciuto negli ultimi tempi, grazie anche ai social media, un enorme sviluppo. Ogni giorno tu stesso invii e ricevi tantissimi messaggi e condividi contenuti e opinioni con molte altre persone. Ma quanto è importante che quei messaggi restino riservati tra te e chi li riceve? Quali garanzie sono previste per evitare che questi messaggi diventino pubblici?

NELLA REALTÀComunicazione o manifestazione del pensiero?

Si avvicinano le elezioni: uno dei candidati a Sindaco del tuo Comune partecipa a una trasmissione televisiva locale per presentare il proprio progetto politico. Successivamente, il candidato telefona ad amici e conoscenti per chiedere il loro voto. Applica

• In quale occasione il candidato Sindaco ha comunicato il suo pensiero?

• In quale, invece, l’ha manifestato?

La Costituzione prevede anche libertà che riguardano questa dimensione spirituale e intellettuale della persona e che rientrano nella generale “libertà di espressione” dell’individuo. Si tratta della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15), della libertà di religione (art. 19), della libertà di manifestare il pensiero (art. 21), della libertà dell’arte e della scienza (art. 33).

Prima di esaminare quanto la Costituzione italiana stabilisce per ciascuna di queste libertà, è opportuno chiarire una distinzione fondamentale: quella tra comunicazione e manifestazione del pensiero.

Differenza tra comunicazione e manifestazione del pensiero | Partiamo da alcuni esempi: telefonare, scrivere un sms, spedire una cartolina o un’e-mail sono forme di comunicazione, mentre pubblicare un video su Internet, fare un discorso in un’assemblea, scrivere un articolo su un giornale o parlare in televisione sono forme di manifestazione del pensiero. In entrambi i casi si tratta di attività attraverso cui ci esprimiamo, ossia trasmettiamo agli altri informazioni di varia natura: notizie su di noi, sugli altri, su fatti presenti o futuri, opinioni e impressioni. Per esprimerci possiamo usare qualunque mezzo: la voce, la carta, il telefono, Internet.

Se esaminiamo le diverse attività che abbiamo elencato, ci accorgiamo di alcune differenze: Ӷ nelle comunicazioni le informazioni sono dirette a persone ben determinate, l’intenzione è quella di comunicare in modo privato e riservato, e in modo reciproco con il mio destinatario ( per esempio pensiamo a una telefonata con un amico o a una email spedita a un compagno di classe);

Ӷ nelle manifestazioni del pensiero le informazioni sono dirette a una generalità di persone per diffondere un pensiero in modo unilaterale ( per esempio come nel caso di un commento pubblicato su Facebook o di un intervento fatto durante un’assemblea studentesca).

Le norme costituzionali sulla comunicazione del pensiero

In base all’articolo 15 della Costituzione, «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili» (comma 1); la loro limitazione può avvenire solo sulla base di un atto motivato di un giudice e comunque sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge (comma 2).

Esaminiamo queste disposizioni:

Ӷ la libertà in questione viene riconosciuta a tutte le persone, non solo ai cittadini italiani;

Ӷ il diritto cui si fa riferimento consiste non solo nella possibilità di comunicare con gli altri attraverso qualsiasi strumento, ma anche nell’interesse giuridicamente tutelato a mantenere il segreto sulla comunicazione e sul suo contenuto.

Ogni giorno inviamo e riceviamo molti messaggi attraverso strumenti diversi. Lo scambio di messaggi personali su WhatsApp, per esempio, è una forma di comunicazione del pensiero.

Applica

• I tuoi genitori possono pretendere di leggere i messaggi che scrivi e ricevi?

• Prova a rispondere e, con l’aiuto dell’insegnante, discutine in classe con i compagni e le compagne.

1 Completo

a La Costituzione tutela molte libertà di espressione dell’individuo, nella sua dimensione spirituale e

b Si parla di

del pensiero quando le informazioni sono dirette a una generalità di persone.

c Si parla di comunicazione del pensiero quando le informazioni sono scambiate in modo

LE PAROLE DEL DIRITTO

Censura: attività di controllo ideologico e morale esercitata da un’autorità politica o religiosa al fine di limitare o sopprimere la libertà di espressione.

1 Scelgo

L’articolo 21 della Costituzione tutela:

a la manifestazione di tutte le notizie, anche quelle riservate o segretate

b le opere d’arte solo se in linea con il buon costume

c l’interesse generale all’informazione d il diritto assoluto di divulgare immagini altrui senza consenso

5 La libertà di manifestare il pensiero

Al giorno d’oggi e nel nostro Paese quando pubblichi contenuti e messaggi su Instagram o intervieni a un’assemblea studentesca, pensi sia normale poter esprimere liberamente la tua opinione ma non sempre è stato così e anche oggi non lo è per tutti. A volte ciò che diciamo può apparire una verità scomoda per gli altri oppure non è un’opinione condivisa da tutti e il rischio è che qualcuno possa impedire la libera espressione del pensiero.

Questo è un motivo in più per capire l’importanza della nostra Costituzione che all’articolo 21, primo comma, afferma che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Mentre l’articolo 15 tutela la comunicazione privata fra persone, qui viene garantita a ogni individuo, e non solo ai cittadini, la libertà di esprimere pubblicamente le proprie idee e opinioni.

Non a caso il resto dell’articolo è dedicato alla libertà di stampa: viene stabilito che gli organi di stampa non possono essere soggetti ad autorizzazioni o censure e che il sequestro dei giornali può avvenire soltanto per atto motivato del giudice, nel caso di reati per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente.

L’articolo 21 tutela così l’interesse generale all’informazione. Infatti la libertà di manifestare il pensiero, oltre a essere un diritto individuale, garantisce la circolazione di opinioni e informazioni all’interno della società, e quindi rappresenta un presupposto fondamentale della nostra democrazia.

I limiti | Un aspetto molto delicato della libertà di manifestare il pensiero è rappresentato dai limiti che essa incontra.

L’articolo 21 prevede un limite esplicito ove afferma espressamente il divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre manifestazioni contrarie al “buon costume”. Con questa disposizione si intende impedire che l’esercizio della libertà possa ferire il comune sentimento del pudore: il Codice penale infatti punisce la vendita e la pubblica diffusione di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie. Il limite del buon costume non riguarda le opere d’arte e di scienza, perché esse godono di una tutela privilegiata stabilita dall’articolo 33 della Costituzione: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». L’arte e la scienza sono forme di manifestazione del pensiero caratterizzate dal particolare tipo di informazione che trasmettono. In passato hanno subito pesanti limitazioni a opera del potere politico e di quello religioso e i costituenti, con questa disposizione, hanno voluto impedire che ciò si ripetesse.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

libertà e segretezza delle comunicazioni art. 15

si distingue in che consiste in che consiste in

informazioni dirette a persone ben determinate

libertà di manifestazione del pensiero art. 21

informazioni dirette a una generalità di persone

L’ordinamento giuridico pone inoltre una serie di limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero: in particolare, chiunque si esprima pubblicamente non deve offendere la reputazione né violare la riservatezza di altre persone, non deve ostacolare il funzionamento della giustizia né mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. Per esempio si possono riscontrare limiti simili in relazione alla pubblicazione di contenuti e immagini sul web: navigare su Internet richiede responsabilità proprio perché l’uso inconsapevole della Rete può portare a commettere illeciti, cioè azioni non consentite e punite dalla legge, come la diffamazione di una persona o la divulgazione non autorizzata di immagini altrui.

6 La libertà di religione

Ti sarà capitato di conoscere ragazzi della tua età che hanno tradizioni culturali e religiose diverse dalla tua: la ricchezza di una società passa anche attraverso questa possibilità di confronto. Un altro aspetto molto importante della generale libertà di espressione e di opinione è proprio la libertà in materia di religione.

L’articolo 19 della Costituzione della Repubblica italiana afferma che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

Si tratta di un diritto che viene riconosciuto a tutte le persone, non solo ai cittadini italiani, e che comprende tre distinte facoltà:

Ӷ professare la propria credenza religiosa, il proprio agnosticismo o il proprio ateismo sia in modo individuale (parlando, scrivendo ma anche indossando abiti e simboli che esprimono le proprie convinzioni), sia attraverso organizzazioni e associazioni di tipo religioso;

Ӷ fare propaganda della propria convinzione, cercando nuovi proseliti e adoperandosi per diffondere la propria visione religiosa del mondo e della vita;

Ӷ esercitare la libertà di culto, cioè il diritto di manifestare in privato o in pubblico la propria fede celebrando o partecipando ai riti religiosi.

Solo rispetto a quest’ultima facoltà la Costituzione prevede il limite del buon costume, ossia il divieto di compiere riti osceni o comunque lesivi del comune sentimento del pudore.

CITTADINANZA DIGITALE

NLE PAROLE DEL DIRITTO

Diffamazione: reato che ha come oggetto l’offesa della reputazione di una persona non presente, che quindi non è in grado di percepire l’offesa, attraverso la comunicazione con altre persone.

1 Completo

a L’art. 19 Cost. garantisce la libertà

b La libertà di religione non è assicurata solo ai , bensì a tutte le

c La libertà di culto ha come limite il rispetto del buon

LE PAROLE DEL DIRITTO

Agnosticismo: atteggiamento di chi sospende il proprio giudizio rispetto a una situazione o un problema perché non se ne può avere una sufficiente conoscenza.

CLIL

Libertà personale: individual liberty

Libertà di espressione: freedom of expression

Manifestare il pensiero su Internet

el mondo ci sono molti Stati che, a differenza dell’Italia, non riconoscono né tutelano la libertà di manifestazione del pensiero. Per chi vive in questi Paesi, Internet può essere un mezzo fondamentale per esercitare la libertà di espressione e denunciare gli abusi osservati o subiti. Infatti, esistono strumenti e tecnologie che permettono agli utenti di agire su Internet in forma anonima, cioè di postare contenuti e far circolare informazioni celando la propria identità. Blogger “dissidenti”, giornalisti e attivisti usano quotidianamente tali sistemi al fine di aggirare controlli e censure.

In Italia, per fortuna, non abbiamo di questi problemi, ma l’anonimato in Rete può comunque servire sia per esercitare le libertà civili e politiche senza timore di subire qualche forma di discriminazione, sia per sfuggire al monitoraggio delle nostre attività online da parte di estranei.

Quali rischi e “fastidi” possiamo evitare mantenendo l’anonimato in Rete e in che modo possiamo proteggere le nostre informazioni personali?

Per approfondire questo tema puoi consultare alcune guide che trovi su Internet e che descrivono che cosa accade ogni volta che si visualizza una pagina web, e quali sono le informazioni che il sito visitato acquisirà (per esempio l’indirizzo IP, l’indirizzo del sito di partenza, il nome del browser usato e il tempo trascorso sul sito).

1 Sapevi dell’esistenza di questi aspetti legati alla navigazione sul web? Ritieni che si tratti di una violazione della tua privacy? C’è differenza fra le informazioni che consapevolmente inseriamo in Rete e quelle che, invece, lasciamo senza rendercene conto?

2 Svolgi le attività proposte nel QR code per saperne di più.

Libertà personale (art. 13)

Libertà di domicilio (art. 14)

Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16)

Libertà e segretezza delle

comunicazioni (art. 15)

Libertà di manifestare il pensiero (art. 21)

Libertà di religione (art. 19)

Diritti

Diritto a disporre del proprio corpo

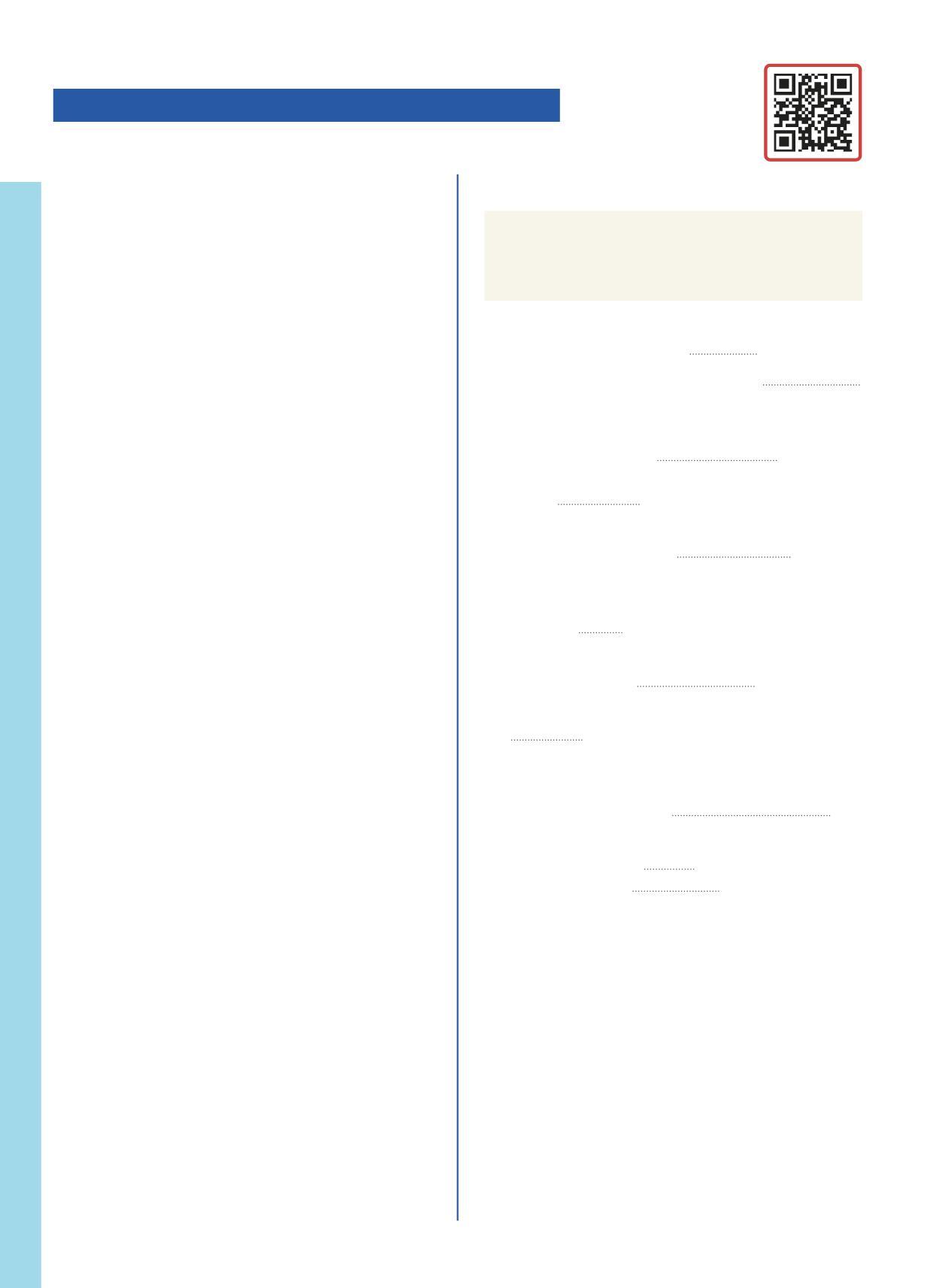

LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI: QUADRO RIASSUNTIVO

ApplicazioneLimiti e garanzie

Tutti

Diritto all’inviolabilità del luogo in cui si svolgono le proprie attività private

Diritto a muoversi nel territorio nazionale, a uscire dai confini nazionali, a rientrarvi e a stabilirsi in qualsiasi luogo

Diritto di comunicare con gli altri attraverso qualsiasi strumento e all’inviolabilità del contenuto di ogni forma di comunicazione

Diritto di esprimere il proprio pensiero con qualsiasi mezzo, di informare e di essere informati

Tutti

Cittadini italiani

Tutti

• Procedimento ordinario: limitazione «per atto motivato dell’autorità giudiziaria» (riserva di giurisdizione) e «nei soli casi e modi previsti dalla legge» (riserva di legge)

• Procedimento straordinario: limitazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» (riserva di legge), convalidata dall’autorità giudiziaria

• Procedimento ordinario: vedi la regola sulla libertà personale

• Procedimento straordinario: vedi la regola sulla libertà personale

• Limitazione stabilita dalla legge in via generale per motivi di sanità o di sicurezza (riserva di legge rafforzata). Nessuna limitazione può avvenire per ragioni politiche e il diverso trattamento previsto per il cittadino straniero deve essere “ragionevole” rispetto a quello stabilito per l’italiano

• Procedimento ordinario: vedi la regola sulla libertà personale

Diritto a professare la propria fede religiosa, a fare propaganda della propria fede religiosa e alla libertà di culto

CITTADINANZA DIGITALE

HTutti

• Procedimento ordinario: vedi la regola sulla libertà personale

• Procedimento straordinario: sequestro da parte dell’autorità di pubblica sicurezza in casi eccezionali, allo scopo di reprimere rapidamente un delitto previsto dalla legge sulla stampa (riserva di legge), con conseguente eventuale convalida dell’autorità giudiziaria

• Gli organi di stampa non possono essere soggetti ad autorizzazioni o censure

• Divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, non applicabile alle opere d’arte e di scienza