Pilgrim

pameran tunggal Herry Dim

kurator: Rifky “Goro” Effendi

18 Juli - 18 Agustus 2024 pameran dibuka oleh Jais Darga diantar “Rajah Ngarot” oleh

Bah Enjoem Reak Tibelat & Ine Arini

katalog diterbitkan oleh Orbital Dago dan Studio Pohaci reproduksi/pemotretan karya dan rancangan sampul oleh Farris Karamy Gibran

“Herry Dim memilih untuk tidak terjebak. Ia segera melakukan perlawanan terhadap kecemasan, derita, dan kemurungan situasi Covid 19, yaitu dengan cara berkarya yang artinya sekaligus melakukan perenungan tentang daya hidup, merawat optimisme.

Prakata: Merawat Daya Hidup

SEBAGIAN besar karya-karya Herry Dim yang terbaru ini berlandas pada karya “wayang motekar”nya, dibuat menjelang dan terutama semasa terjadinya pandemi Covid 19, kemudian bersambung pada situasi hiruk-pikuknya politik sehubungan pemilihan presiden/wakil presiden RI 2024-2029, dan di pengujung adalah terjadinya konflik berkepanjangan di Gaza.

Angka korban meninggal karena pandemi Covid 19 di seluruh dunia selama kurun 2020-2021 berdasarkan data WHO (World Healt Organization) mencapai 16,6 juta orang. Kiranya tidak ada kata lain, pandemi Covid 19 adalah tragedi dunia yang diderita oleh siapapun di muka bumi ini.

Demikian halnya dengan Herry Dim. Tidak kurang dari setahun ia berada dalam penjara wfh (work from home). Selebihnya ia pun terselimuti kecemasan karena dua putranya terjangkit virus corona, satu sama lain takbisa berhubungan, bahkan anak-anak mereka pun diungsikan.

Tapi Herry Dim memilih untuk tidak terjebak. Ia segera melakukan perlawanan terhadap kecemasan, derita, dan kemurungan situasi Covid 19, yaitu dengan cara berkarya yang artinya sekaligus melakukan perenungan tentang daya hidup, merawat optimisme.

Itu senada dengan pikiran filsuf Friedrich Nietzsche di dalam “The Birth of Tragedy,” bahwa “Tragedi adalah antitesis dari pesimisme.” Di dalam dunia tragedi terdapat kedalaman dan kompleksitas yang lebih besar yang menantang pandangan dunia yang pesimistis. Tragedi, dengan penggambaran penderitaan dan perjuangan manusia, memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih mendalam terhadap pengalaman manusia, menunjukkan bahwa ketika menghadapi kesulitan dan keputusasaan, tetap ada keindahan, makna, dan katarsis. Dalam hal ini, tragedi berfungsi sebagai penyeimbang terhadap pesimisme, menawarkan perspektif yang mengakui kenyataan hidup yang keras sekaligus menyoroti ketahanan, keberanian, dan harapan yang dapat muncul dari kesulitan tersebut. Melalui tragedi, individu mampu menghadapi dan mengatasi pesimisme mereka, menemukan penghiburan dan pencerahan di tengah kegelapan tragedi. Tragedi yang dimaksud Nietzsche adalah tontonan dalam bentuk sandiwara terutama di panggung teater Yunani kuno. Covid 19 sudah bukan tontonan lagi, itu teralami langsung oleh setiap manusia. Dari kondisi itulah karyakarya Herry Dim lahir. Sebagian bahkan berlanjut, dalam arti diselesaikan pasca-Covid 19 antara tahun 2022-2024. Seperti halnya manakala berada pada “penjara” wfh, angan dan khayal berkelana menyapa siapapun demi gairah hidup. Bahkan sampai ke pengalaman pilgrim, ziarah ke masa lampau, menyapa tanda-tanda zaman di masa lalu. Dari itu lahirlah karya-karya yang antara lain menyapa René Magritte (1898-1967), Edvard Munch (18631944), Pablo Picasso (1881-1973), Hendra Gunawan (1918-1983), Leonardo da Vinci (1452-1519), pun menyapa dunia mitologi semisal Nyi Pohaci, cabe dan bawang yang ditusuk seperti sate, hingga benda lama berupa coet (ulekan yang terbuat dari batu), dan mainan anak yang terbuat dari jeruk Bali. Itu taklain sebagai pertahanan mengatasi pesimisme sekaligus “ritus” untuk menolak bala.

Selamat menikmati.

pilgrim

Pengantar pameran Tunggal Herry Dim

Oleh: Rifky “Goro” Effendy

PADA pameran tunggalnya bertajuk pilgrim, seniman Bandung multifacet Herry Dim menghadirkan lukisan-lukisan yang berdasar pada “Wayang Motekar,” sejenis wayang yang ia kembangkan sejak 1990-an. Kali ini dengan menggunakan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI) paling sederhana, wayang-wayangnya ia pindahkan ke atas kanvas. Karya-karya ini terlahir kembali sejak beberapa tahun terakhir, terutama ketika pandemi virus covid-19 mulai merebak secara global, yang bagaimana pun bagi sebagian besar masyarakat menjadi penanda penting sebagai ingatan bersama atas suatu masa-masa menakutkan, penuh ketidakpastian, ironisnya kejadian ini dialami kita semua di abad 21.

Pilgrim yang berarti “peziarah” seperti dimaknai sebagai penghampiran kembali, atau “re-visiting,” maka Wayang Motekar sebagai suatu pijakan penting karya-karyanya. Herry Dim tercatat sebagai penemu “wayang motekar,” sejenis seni teater bayang-bayang (shadow puppet theater) yang, menurutnya; selama tiga millenium selalu tampil berupa silhouette (hitam putih) kini melalui tangan dan kreativitas Herry Dim menjadi bisa tampil berwarna. Pada Wayang Motekar, Herry Dim menampilkan wayang-wayang dengan permainan di balik layar dengan bentuk lebih kontemporer, atau bukan berasal dari tokoh-tokoh dari cerita pewayangan seperti wayang tradisi umumnya. Herry menghadirkan tokoh-tokoh yang diciptakan melalui interaksi dengan anak-anak dengan berbagai imajinasinya, selain juga muncul ikon-ikon yang berasal dari dunia seni lukis modern, seperti lukisan minotaurnya Picasso, kucingnya Popo Iskandar, dan wayang yang berasal dari lukisan Alex Luthfi R.

Karya-karya Herry Dim walaupun tercipta dengan bantuan teknologi AI yang sederhana, tetapi ia kerjakan melalui metode melukis seperti umumnya, jejak olahan dijital mungkin bisa terlihat pada cara ia membagi ruang dan komposisi, beberapa elemen lukisannya seperti kemunculan bentuk awan, dan mungkin penerapan warna-warna. Tokoh-tokoh dalam wayang motekar terjejak jelas pada cara ia menggambarkan tubuh manusia maupun binatang, seperti sambungan pada tangan, lengan dan kaki yang umumnya diterapkan pada wayang kulit tradisi. Lebih lanjut menurut Herry; “manakala dikerjakan sepenuhnya di atas kanvas, diam-diam saya sering mengalami kemelesetan, ketaksempurnaan jika diukur berdasar presisi komputerisasi, terjadi pula perubahan keinginan di tengah jalan, dan munculnya faktor-faktor ketakterdugaan. Belakangan selama kerja, justru ‘ketaksempurnaan’ dan ‘ketakterdugaan’ itulah yang kemudian dinikmati. Rasanya, itulah ruangnya seni yang tak terlayani oleh AI.”

Ketidakterdugaan, ketaksempurnaan, kemelesetan dalam dunia seni rupa (lukis) mungkin masih belum bisa diadaptasi oleh teknologi AI yang didasari sumber data dijital yang berjuta byte (big data) maupun pengaporasian dengan

input (prompt) serta kerja algoritma secanggih apapun. Pikiran dan perasaan manusia apalagi seniman mempunyai kelebihan yang Istimewa, walaupun secara ingatan maupun pengetahuan bisa saja terbatas tetapi intuisi mempunyai peran penting dalam hal-hal kreatif. Pikiran-pikiran bisa berkecambah liar secara naluriah tanpa bisa terduga apalagi terhitung. Pengalaman seorang praktisi seni seperti seniman Herry Dim mempunyai intuisi dan insting kreatif yang mungkin lebih dari orang yang mempunyai pengalaman terbatas. Ada artikel di suatu situs daring dari Emi Knape tentang munculnya fenomena AI ini, dimana ia mengungkapkan bahwa “dulu pernah para pelukis takut dengan fotografer akan mengambil alih industri mereka, tapi hal itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, lukisan dan fotografi menjadi media tersendiri, dan itu akan terjadi dengan AI.”

Pameran pilgrim seolah menjadi cara Herry Dim untuk terus intens mengembangkan wayang motekarnya, menghidupkannya kembali dalam bentuk lukisan yang melibatkan teknologi sembari membicarakan berbagai hal soal kehidupan sosial yang terjadi saat ini serta dunia kreatifnya. Seperti munculnya sosok anak kecil dengan pakaian seperti tokoh robot, bendera Palestina hingga benda-benda domestik masyarakat tradisional yang sarat simbol serta menyiratkan ada banyak yang ingin disampaikan. Untuk melengkapi pameran ini, Herry Dim yang juga dikenal banyak menulis di berbagai media massa dan jurnal seni, memberi catatan tersendiri dalam e-katalog pamerannya ini.

Sumber:

- Catatan Herry Dim, pilgrim. - https://reporter.rit.edu/tech/artists-vs-artificial-intelligence

Alone within Covid19 Walls, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2022

Cangkur says “hi” to Magritte, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2022 *)

*) Cangkur, kependekan dari nama burung “cangkurileung,” salasatu karakter di dalam “wayang motekar” ciptaan Herry Dim.

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim 9

Cangkur gives a joke to Maurizio Catelan: “your banana is rotten!”, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2021

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim 11

Mencari Langit, akrilik di atas kanvas 145 x 145 cm, 2023.

Out of Munch’s Frame, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2022

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim

Art Now?, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2023

Nyi Pohaci Saba Tuscany (Nyi Pohaci Melancong ke Tuscany), akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2022. *)

*) Tuscany adalah sebuah desa/kota kecil di Italia, tempat kelahiran polimatik Renesans, Leonardo da Vinci. Sejarawan Italia, Silvano Vinceti, meyakini bahwa pemandangan dan jembatan yang menjadi latar lukisan Monalisa itu terletak di Tuscany.

KOLEKSI keluarga Hario Suprobo

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim

Sowing Petals on Closed Books, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2023

Bersama Coretan Kara dan Kawa, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2022

KOLEKSI pribadi

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim 17

Hi, I am Not Baselitz, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2022

Nyiliwuri (Demikianlah Politisi), akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2023-2024

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim

Ziarah ke Alam HG (Hendra Gunawan), akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2023

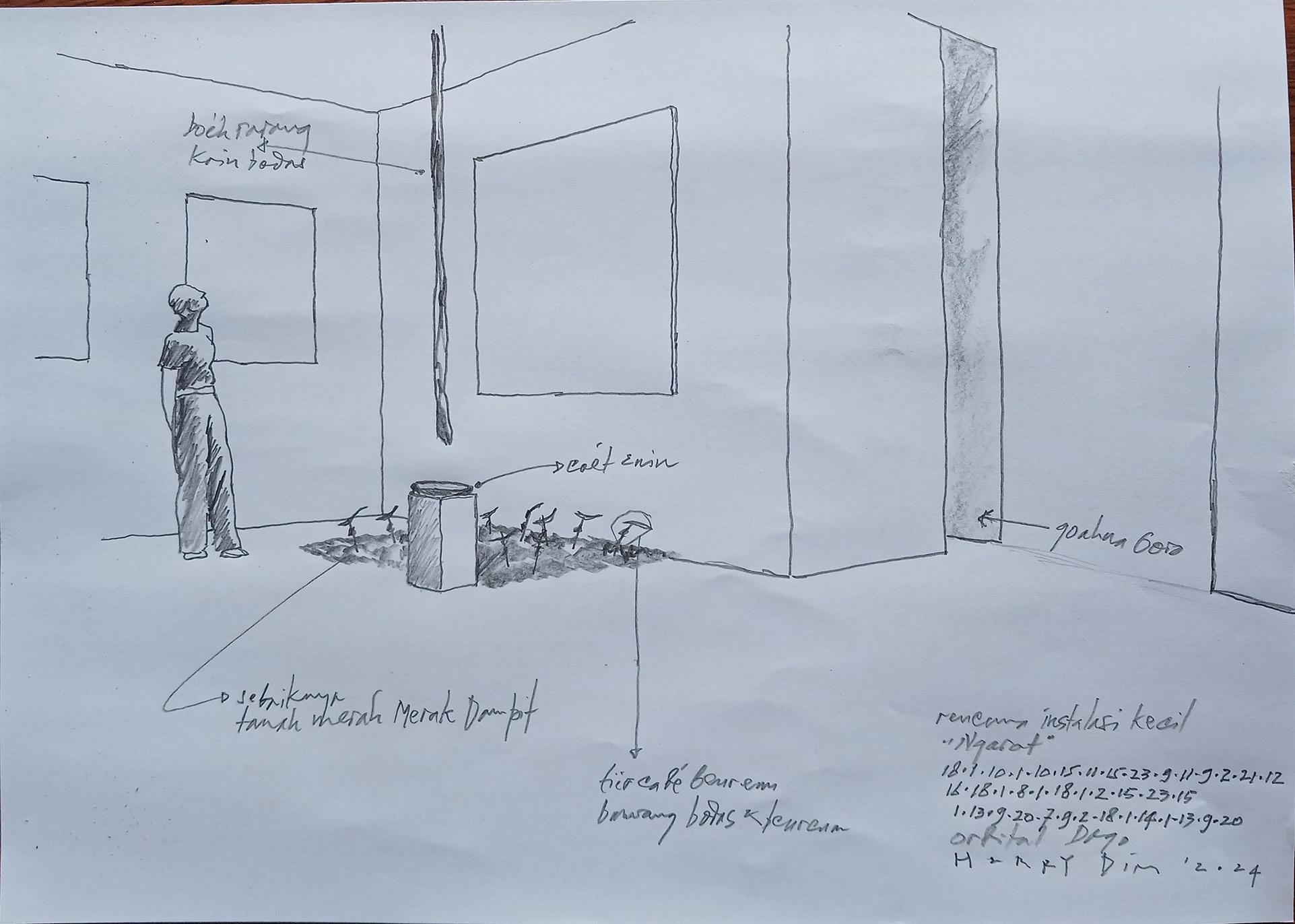

Ngarot (Meruwat Indonesia 18.1.10.1.10.15.11.15.23.9.11.9.2.21.12 // 16.18.1.8.1.18.1.2.15.23.15 // 1.13.9.2

0.7.9.2.18.1.14.1.13.9.20), akrilik di atas kanvas 180 x 180 cm, 2024

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim 21

Migrasi, akrilik di atas kanvas 180 x 180 cm, 2024

A Cry for Rafah, Gaza, Palestinian People, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2024

*) Merak Dampit, wilayah pertanian di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang kini gundul dan kerontang saat kemarau, dan jadi penyebab banjir saat musim hujan.

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim 23

Ngarot Merak Dampit, akrilik di atas kanvas 90 x 90 cm, 2024. *)

Ulin Gambar Wayang Motekar

Oleh: Herry Dim

SAYA, semula, takhendak menulis apapun sehubungan dengan pameran “ulin gambar” ini. Tapi pada pertemuan informal 18 Mei 2024 di Orbital Dago, Rifky ‘Goro’ Effendy berkata: “Menulis saja Kang, tokh tidak apa-apa seniman menulis dan bukan kebetulan pula jika akang pun memang penulis. Itu malah perlu untuk kita dan terutama bagi khalayak pengunjung pameran.”

Butuh tiga hari memikirkan itu. Pagi ini, 21 Mei 2024, barulah ada keputusan “baiklah akan saya tulis hal yang biasa-biasa saja dengan serba apa adanya.” Atas dasar keputusan tersebut, muncul dua hal yang kemudian menjadi dua pasal di dalam tulisan ini, yaitu: (1) Selintas riwayat perjalanan dari wayang motekar hingga sampainya pada karya ulin gambar; dan (2) Semacam catatan atas percikan-percikan pikiran yang berlesatan semasa kerja ulin gambar ataupun karena terjadinya interkoneksi pikiran lewat obrolan.

Gambar-gambar Wayang Motekar

WAYANG motekar mulai dikerjakan seiring dengan proses dan pementasan

“Metateater: Dunia Tanpa Makna” pada tahun 1990. Ihwalnya karena dalam pementasan tersebut menggunakan media lukis di atas dua buah OHP (overhead projector) sepanjang pertunjukan, diantaranya sempat melibatkan Mamannoor, Arahmaiani, Bambang Subarnas, dan saya sendiri yang melukis bergantian di kanan dan kiri panggung. Keasyikan bermain-main dengan OHP itu terbawa ke rumah, bahkan selalu menjadi ‘mainan’ anak-anak yang ketika itu rutin berdatangan setiap sore untuk belajar menggambar ataupun belajar menari kepada Ine Arini. Saat bermain-main dengan OHP itulah bermunculan celoteh, canda, hingga semodel rangkaian cerita dari mulut mereka sendiri. Padahal yang dimainkan baru sebatas benda-benda seperti penghapus, pensil, robekan kertas, atau sekadar jari-jemari dan telapak tangan di atas bidang proyeksi OHP. Masih dari mulut mereka sambil bercerita seadanya, muncul pula nama-nama seperti Pademo, Magadon, Kadal Hejo, Jurig Jungkir atau Si Lidah Api. Berdasarkan itu barulah dibuat sketsa di atas kertas berupa manusia bermulut megafon untuk Pademo, selajutnya Magadon berupa gajah gemuk, Kadal Hejo berupa reptil bertaring, dan manusia yang berjalan terbalik untuk Jurig Jungkir atau Si Lidah Api karena dari mulutnya menyembur api. Dari saya sendiri muncul gambar manusia berkepala kerbau sebagai penanda kekaguman pada Picasso yang telah menggambar “perkelahian banteng” kala usia sembilan tahun, lantas berlanjut pada studi panjang menggambar minotaur hingga lahirnya Guernica ketika ia berusia 46 tahun. Bahkan gambar inipun pada gilirannya diberi nama oleh anak-anak dengan sebutan Jelemun, akronim dari jelema munding (manusia kerbau). Pada kaos oblong Jelemun senantiasa tertera tulisan “Picasso” sebagai penanda sumber utamanya. Itu sama halnya dengan kelak ketika

muncul karakter kucing sebagai temannya Si Unggil yang diberi nama “Popo,” sebagai tanda penghormatan kepada Popo Iskandar. Wayang motekar generasi awal ini hanya berukuran tinggi sekira 10 – 12 cm, bahkan pernah bereksperimen dengan ukuran 7,5 cm; maksudnya agar cukup manakala dimainkan di atas alas kaca pantul OHP yang umumnya hanya untuk ukuran media tranparansi A4 (21 x 29,7 cm). Baru pada wayang motekar generasi ke-2 dibuat kira-kira seukuran wayang kulit. Jumlah tokoh-tokohnya pun kian bertambah demi pemenuhan kebutuhan lakon “Si Acung di Alam Jelemun.” Muncul misalnya tokoh Acung, Kania, Indung, Emban, Ambu (Pohaci), Unggil, Popo, Kiku-kiku. Selanjutnya ketika membawakan lakon “Si Acung jeung Kiara di Leuweung Dangiang” yang berlandas pada naskah drama anak-anak, “Kalpataru,” karya Saini K.M yang bernafaskan lingkungan hidup, bermunculan lagi karakter-karakter baru berupa burung seperti Cangkur, Mang Suren, Caladi, Si Goak. Tokoh gergasi pun mengalami penambahan seperti munculnya, Bobasan berwujud tikus yang korup sekaligus perusak hutan, Jelebi (jelema babi) yang berasal dari lukisan karya Alex Luthfi R, dan Depero

Wayang motekar generasi awal sepenuhnya dimainkan oleh anak-anak yang ketika itu sekitar usia kelas 3 – 6 SD. Sejak pentas di TIM (2003) mulai masuk dalang yang ketika itu dimainkan oleh dalang wayang golek Riswa (Umar Darusalam Riswa Sunandar Sunarya, almarhum), selanjutnya adalah dalang Sukmana yang bermain tunggal atau tidak lagi bersama anak-anak, dan terakhir untuk pentas di Teater Salihara (2022) dalangnya adalah Opick Sunandar.

Catatan Kecil Perjalanan Wayang Motekar

2001 Pentas perdana wayang motekar di Studio Pohaci.

2001 Pentas di Rumah Nusantara.

2001 – 2003 Pentas selama dua tahun untuk Apresiasi Seni Budaya Sunda bagi siswa Sekolah Dasar se-Kota Bandung.

2002 Pentas di CCL, di Desa Curug, dan di Universitas Widyatama (dengan catatan saat itu mendapat perhatian khusus dari Pak Primadi Tabrani dan Priyanto S).

2002 Workshop bersama LSM Perlindungan & Pengembangan Anak “Kaliana Mandira.”

2003 Pentas untuk Hari Anak di Taman Ismail Marzuki – Jakarta.

2008 Workshop dan pentas bersama santri Pesantren Al-Mizan, Jatiwangi.

2013 Pentas di Jakarta dan Balikpapan untuk TOTAL E&P

2013 Di GK Rumentang Siang sebagai Pentas Uji-coba untuk program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman.

2013 Pentas di Galeri Nasional Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Gelar Seni Rupa Anak Indonesia yang bertema “Sana-Sini Seni Budayaku.”

2013 Pentas pada Festival Wayang Internasional

2014 Pentas berkala di Padepokan Seni Mayang Sunda

2016 Gabung dengan Les Remouleurs (Prancis) mementaskan ‘L’oiseau’ (Burung) di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar.

2022 Eksperimentasi wayang motekar yang dikolaborasikan dengan video mapping Motion Beast, di Teater Salihara.

Dari Wayang ke Kanvas

SEKIRA satu atau dua tahun sebelum datangnya pandemi Covid 19, mulai 2018, katakanlah sebagai saat penyelamatan dokumentasi wayang motekar. Maklum karena semua coretan asli sejak berupa sketsa hingga menjadi gambar acuan yang pernah dibuat, itu takterurus alias cerai-berai entah ke mana serta kebanyakannya lagi rusak. Sebelumnya pernah dilakukan pendokumentasian dengan cara pemotretan atas wayang-wayang yang telah jadi, tapi setelah dilakukan berkali-kali relatif tidak didapat potret-potret yang bisa dikatakan memadai sebagai dokumentasi.

Langkah terakhirnya tidak ada jalan lain yaitu menggambar ulang sebanyak 24 tokoh wayang serta dekorasi lingkungannya semisal pohon, awan, gunung, dsb. Disebabkan pernah ada pengalaman ‘proyek’ pemotretan, diam-diam membimbing ke arah ‘kesadaran’ digitalisasi, dokumen tidak lagi berupa tumpukan kertas yang mudah rusak/hilang, melainkan tersimpan di cakram keras

Dago yang suka mempermainkan nasib rakyat.

(hard disk). Maka, dalam hal kerja gambar ulang, ditempuhlah jalan menggambar dengan cara digital yaitu menggambar di komputer. Sangat tertatih-tatih mengingat semuanya dimulai dari nol. Terjadilah ‘learning by doing,’ sungguh takmudah untuk pindah dari kebiasaan menggambar dengan pensil atau pena ke menggambar dengan cara menggeser-geserkan mouse. Cara inilah yang dilakukan hingga sekarang.

Sesungguhnya manakala masih mengerjakan gambar pertama, muncul perasaan ingin berhenti karena mengambar dengan cara ini terasa sangat repot, jauh berbeda dengan menggambar secara langsung menggunakan pensil di atas kertas. Selebihnya karena melihat jejak garisnya yang konstan, dingin, takberwatak, takhidup. Tapi karena ada perasaan tanggung dan takbiasa berhenti kerja di tengah jalan, gambar pertama ini pun akhirnya saya selesaikan.

Sekadar catatan, gambar pertama ini adalah gambar gunungan yang memiliki tingkat kerumitan tertinggi dibanding gambar-gambar wayang motekar lainnya. Justru karena kerumitan ini pula saya kemudian merasakan betapa bergunanya bantuan teknologi komputer. Salasatu contohnya bahwa dengan bantuan komputer menjadi begitu mudah melakukan duplikasi gambar ataupun repetisi ornamentiknya. Pun ketika selesai dan hendak dituangkan ke atas media akrilik atau pvc transparan, komputer lagi-lagi memberi kemudahan termasuk dalam mengatur ukuran yang dikehendaki. Sementara itu pula materi gambar aslinya tersimpan dengan aman di dalam cakram keras, tinggal ditengok

kemudian dicetak manakala dibutuhkan. Pada gilirannya perasaan jengah dan keinginan berhenti itu pun sirna.

Kemudian datanglah pandemi Covid 19, lengkap dengan penjaranya berupa wfh (work from home). Dusta jika saat itu ada yang mengatakan tidak terganggu. Melihat jumlah korban yang terus meningkat, ditambah lagi dua anak kami ada yang terpapar sehingga dua keluarga harus hidup terpisah, kami sendiri harus merawat cucu yang sebetulnya waktu itu masih tergantung pada ASI (air susu ibu). Repot sekali dan tertutama tegang karena urusannya dengan nyawa. Tangis anak yang rindu ibunya, itu jadi keseharian kami, sementara perjumpaan anak-ibu “terlarang” karena dikhawatirkan terjadi penularan. Semasa Covid 19 gelombang ke-1 adalah masa “rampang-reupeung” dan “samar polah” atau gagap dan tak pernah jelas mesti berbuat apa. Satu-satunya keinginan adalah “berontak” terhadap situasi yang menekan tersebut. Dalam situasi “ingin bebas” itulah antara lain sempat membuat pameran “Sejurus” bersama takkurang dari 70 seniman, diselenggarakan hanya di rumah (Imah

Gawe Pohaci). Pembukaannya berupa sajian tari Ine Arini bersama teater tubuhnya Mohammad Wail, berjalan tanpa penonton kecuali satu-satunya yang merekam video.

Masuk ke Covid 19 gelombang ke-2, sesaat wfh dibuka dengan syarat tetap bahwa ke mana-mana setiap orang harus bermasker, taklama kemudian kemudian wfh sempat diberlakukan kembali karena statistik yang terpapar meningkat kembali. Saat inilah, untuk mengisi waktu tinggal di rumah, saya kembali mengerjakan ‘dokumentasi’ gambar-gambar wayang motekar. Pada saat bersamaan muncul pula kehendak untuk melukis kembali di atas kanvas. Semula, yang saya lakukan, adalah “sejurus” melukis bebas tanpa ikatan apapun di atas sembarang kertas sebagai tahap uji-coba.

Sementara itu pula rasa “ketergangguan” oleh masker dan ingatan “terpenjara” oleh wfh terus-menerus berlintasan. Yang dimaksud dengan “ketergangguan” cenderung semacam godaan visual mengingat benda berupa masker itu tiba-tiba menjadi keseharian yang harus selalu ada kala di manapun. Itu seiring-sejalan dengan rasa ketika harus selalu berada di dalam dinding-dinding rumah. Diam-diam susunan dinding-dinding, masker, dan langit di luar sana itu langsung menjadi gambar di dalam kepala. Ia sudah menjadi lukisan sebelum dikerjakan. Termasuk Si Cangkur, karakter burung cangkurileung di dalam wayang motekar, sebagai personifikasi diri saya sendiri yang berkehendak terbang bebas di luar sana.

Inilah awal mula bagaimana gambar-gambar yang semula saya kerjakan dengan komputer itu keluar dari cakram keras, artinya dicetak, dan hasil cetakan tersebut saya “pindahkan” ke atas kanvas, kecuali wujud masker yang saya gambar langsung dari bendanya. Sementara gambaran perspektif ruang di dalam dinding-dinding, tahap awalnya lagi-lagi minta bantuan komputer. Wujudnya dalam karya berjudul “Alone within Covid19 Walls.”

Demikianlah ‘kebiasaan baru’ ini berlanjut hingga takterasa sampai belasan kanvas.

AI vs Ketakterdugaan

ALKISAH, Covid 19 sudah berlalu, sementara saya masih di dalam ‘penjara mengasyikan’ antara menggambar kembali karakter-karakter wayang motekar dengan bantuan Corel Draw serta membuat karya-karya gambar di atas kanvas.

Seperti telah dikemukakan di atas, awalnya adalah hal yang berjalan begitu saja, taktersadari betul bahwa saya sudah menggunakan teknologi AI (Artificial Intelligence), meskipun untuk ukuran sekarang sudah termasuk AI yang paling primitif.

Kemudian saya ketahui bahwa dunia sedang ramai diskusi, debat, hingga celoteh ihwal AI. Isinya selalu dalam nada pertentangan semisal: Ancaman atau berkah? Seni palsu atau genuine? Imaji takberjiwa atau auratik? Seni murni atau robotik? Dsb.

Saya sempat tercenung sekaligus tenggelam juga ke dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi, sepanjang itu pula tidak/belum menemukan jawabannya yang memuaskan, sementara kerja terus berjalan, termasuk ‘gaul’ dengan AI kelas primitif itu. Akhirnya saya berkata dalam hati: “Kagok edan. Sudah,

sekalian saja pakai dan masuki AI tersebut.” Maksudnya, ketimbang mencari-cari jawaban yang entah, dan kalaupun ada jawabannya tentulah jawaban orang lain; maka saya memilih jalan empirik, melakoni sendiri. Gambar demi gambar di atas kanvas saya lakoni dan semuanya berdasarkan acuan gambar wayang motekar yang sudah tersimpan di memori komputer. Ada yang sekadar berdasar acuan objek atau sosok/tokoh wayang motekar saja, ada juga yang secara ekstrem (katakanlah) rancangannya dikerjakan terlebih dahulu di komputer dan kemudian dipindahkan ke kanvas. Manakala dikerjakan sepenuhnya di atas kanvas, diam-diam saya sering mengalami kemelesetan, ketaksempurnaan jika diukur berdasar presisi komputerisasi, terjadi pula perubahan keinginan di tengah jalan, dan munculnya faktor-faktor ketakterdugaan. Belakangan selama kerja, justru ‘ketaksempurnaan’ dan ‘ketakterdugaan’ itulah yang kemudian dinikmati. Rasanya, itulah ruangnya seni yang takterlayani oleh AI.

Ulin Gambar: Tentang Bebas dan Takbebas

SEPERTI umumnya siapapun manakala kerja, niscaya mengalami kejadian adanya lintasan atau percikan-percikan pikiran yang berseliweran sepanjang kerja. Saya adakalanya menuliskan lintasan pikiran tersebut di sembarang kertas atau kadang-kadang di balik kanvas karena kebetulan tidak ada tempat lagi untuk menulis, atau bisa juga asalnya di sembarang kertas lantas ditulis ulang di balik kanvas.

Diantaranya adalah catatan yang “bungkeuleukan”nya atau wujud aslinya sudah hilang, bunyinya:

“Dengan sadar bahwa pekerjaan kali ini lebih dekat ke menggambar ketimbang melukis. Seni gambar, mungkin demikian jika harus tetap menggunakan kata seni… Tidak seperti melukis yang memiliki ruang demikian luas untuk ‘mengumbar’ emosi dan kebebasan. Pada kerja gambar justru lebih banyak usaha ‘menahan/menakar’ emosi dan sama sekali takbebas. Maka, ketimbang emosi malah pikiran yang banyak bergerak… Sungguh takbebas, bahkan di sana-sini dibikin sendiri moda ‘penghambat’nya agar takbebas, semisal menggunakan cara yang dulu disebut prakarya, kerajinan tangan… ‘Sedang belajar menahan diri,’ mungkin itu apologianya.”

Memang demikianlah sebagian besar pengerjaan karya-karya yang berdasarkan asset gambar-gambar wayang motekar ini. Sesaat bisa seperti halnya “ulin” atau main-main, takkurang dan taklebih seperti halnya anak-anak bermain, membuat gambar lantas gunting sana dan gunting sini, tempel sana dan tempel sini, pakai penggaris, bikin acuan gambar untuk diterakan di kanvas, dst. Bukan hanya dalam gagas tapi memang praxisnya kerap pengerjaannya itu sambil main-main dengan cucu-cucu.

Muncullah paradoks, setidaknya di dalam kepala; di satu sisi merasakan cara kerja dengan banyak “rambu” seperti halnya penggunaan penggaris, acuan gambar, bahkan (katakanlah) menjiplak gambar-gambar wayang motekar yang sebelumnya pernah dibuat sendiri. Di sisi lain adalah ghirah atau kegirangan bermain para cucu yang acapkali begitu liar bisa ke mana-mana.

Praktik inilah yang kemudian menimbulkan diskusi di kepala sendiri tentang

Bukan hanya dalam gagas tapi memang praxisnya kerap pengerjaannya itu sambil main-main dengan cucu-cucu.

“apa itu bebas,” sebagaimana tersirat pada teks di atas. Teks tersebut muncul taklain karena sebelumnya pernah melakukan “sejurus,” seni itu-ini, seni instalasi itu-ini, yang secara umum bisa dibilang “sakarepna” (suka-suka sendiri), bebas, takterikat kerumitan teknis, serta takmemperhitungkan kepentingan apapun selain terwujudnya karya itu sendiri. Sementara di dalam mengerjakan ulin gambar ini notabene takbebas. Saat itu pula berlesatan percikan-percikan pertanyaan: Apa itu bebas? Apa dan bagaimana perilaku pembebasan yang betul-betul membuat bebas itu? Apa artinya bebas bagi si pelaku jika nyatanya tidak membebaskan orang lain? Apakah bebas itu hanya berkenaan dengan kepetingan diri sendiri saja? Bagaimana jika bebas itu malah menindas orang lain? Pun jika dikaitkan dengan seni: Apakah seni yang bebas itu membuat penglihatnya menjadi terbebaskan, atau justru memenjarakan si penglihat ke dalam penjara baru berupa kebingungan?

Dalam kecamuk pertanyaan dan perkara tersebut, tiba-tiba muncul pesan WA (5 September 2023) dari Aming D Rahman yang berbunyi:

Kang aya pertanyaan, uing merhatikeun lukisan HD ti zaman awal, aya hubungan naon jeung topeng (lain pedah dipake penari)?

Terjemahannya:

Kang, ada pertanyaan. Saya memperhatikan lukisan HD sejak zaman awal, ada hubungan apa dengan topeng (bukan semata-mata karena dipakai penari)?

Pancingan pertanyaan WA tersebut diam-diam menjadi semacam jalan curhat yang takkurang dan taklebih berada di dalam kecamuk perkara tentang kebebasan. Saya pun kemudian menyampaikan jawaban dan menembuskannya kepada I Bambang Sugiharto, sebagai berikut:

URANG kontémporér pan sok ngagul-agulkeun ‘kabébasan’ tepi ka méh mutlak di sagala widang. Mangka, dina seni carékna kudu sabébas-bébasna. Enya urang sorangan kungsi ngalaman atawa ngajalanan éta atasnama neo-ekspresionis, avant-garde, atawa sajabana. “Tapi gening lain éta,” ceuk haté unggal keur ngalakonan ‘seni bebas.’

Kitu ogé dina widang ‘kebebasan berekspresi,’ ‘kebebasan berpendapat,’ ‘kebebasan berbicara,’ jeung sajabana. Kabébasan ‘mutlak’ pada giliranna bisa jadi fasis sabab dilakukeun ku jalan ‘menindas’ kabébasan jalma atawa pihak lain.

“Lain, lain éta,” gerentes haté. Kituna téh bari tuluy-tuluyan neangan harti kabébasan ti baheula.

Singgetna, gening ‘kabébasan’ dina hirup urang mah baris kapanggihna téh justru ku jalan ‘nahan diri.’ Réa contona samisal puasa, tirakat, rupa-rupa laku ngaruat, ngarot, tapabrata, jrrd. Éta jalan ‘ngarangkèt diri’ anu justru ‘ngurungan kabébasan,’ mun lulus, bakal manggihan sajatina kabèbasan.

Kedok atawa topéng siga nu jadi patarosan andika, keur kuring aya dina bag-bagan ‘ngawatesan diri’ pikeun manggihan sajatina kabébasan. Pan dina prak-prakanna ogé kitu, raray urang (penari) justru ditutup atawa diwates ku kedok. Teu gampang éta téh, sakurang-kurangna kudu ditarékahan ku kuat ngégèl panahan kedok sangkan napel dina raray. Ana tos napel dina raray, méh ajaib, sagalana robah. Contona wanci kuring lalajo Mimi Rasinah, nu harita tos nini-nini, carékna leumpang ogé geus hésé; naha atuh ari tos nganggo kedok bari dipirig ku gamelan, sagalana robah; leungit èta nini-nini nu tos hésé leumpang-leumpang acan téh, Mimi Rasinah robah jadi gagah, anggun, anjeunna panggih jeung sajatina kabébasan dirina anu ngahiji jeung kabébasan semesta lingkunganna. Kitu tah... heug, da sabenerna mah éta téh pakait jeung teori estetika.

Terjemahannya:

ORANG kontemporer kan suka mengagung-agungkan ‘kabébasan’ hingga nyaris memutlakannya untuk di segala bidang. Maka, di dalam seni seolah mesti sebebas-bebasnya. Betul bahwa kita pun pernah mengalami, baik atasnama neo-ekspresionis, avant-garde, dan semacamnya. “Tapi ternyata bukanlah itu,” demikian kata hati, bahkan manakala itu sedang dilakukan.

Begitu pula pada bab ‘kebebasan berekspresi,’ ‘kebebasan berpendapat,’’ ‘kebebasan berbicara,’ dan semacamnya. Manakala ‘dimutlakan’ pada gilirannya malah bisa menjadi fasis sebab dijalankannya dengan jalan ‘menindas’ kebebasan manusia lain atau pihak lain.

“Bukan, bukan itu,” bisik hati. Bisikan tersebut terus-menerus berdengung sambil takhenti mencari arti kebebasan sejak dahulu kala.

Singkatnya, ternyata ‘kebebasan’ di dalam hidup kita itu ditemukannya justru melalui jalan ‘menahan diri.’ Banyak contohnya semisal puasa, tirakat, macam-macam laku ruwatan, ngarot, tapabrata, dan banyak lagi. Itu kan sejatinya merupakan laku ‘mengikat diri,’ justru merupakan jalan ‘mengurungi kebebasan.’ Manakala lulus barulah dijumpai sejatinya kebebasan.

Kedok atau topeng seperti yang ditanyakan ADR, bagi saya itu berada pada bab ‘membatasi diri’ demi menjumpai sejatinya kebebasan. Bukankah di dalam praxisnya pun demikian adanya?

Wajah penari suatu ketika dibatasi atau ditutup kedok. Sungguh takmudah. Sekurang-kurangnya mesti dengan tarekah cukup kuat menggigit penahan kedok agar nempel di wajah dan tidak jatuh.

Begitu kedok tersebut sudah menempel di wajah, nyaris ajaib, segalanya tiba-tiba berubah. Contohnya seperti waktu saya nonton Mimi Rasinah yang saat itu sudah masuk usia nenek-nenek, usia yang bahkan untuk melangkah berjalan pun sudah susah. Ajaibnya, Mimi Rasinah berubah menjadi gagah, anggun. Dirinya jumpa dengan sejatinya kebebasan diri yang bersatu dengan kebebasan semesta lingkungannya. Begitulah kira-kira... baiklah, itu sebenarnya berkait dengan teori estetika.

Sahutannya justru muncul dari I Bambang Sugiharto yang sesungguhnya “membuka” diskusi baru, lengkapnya lewat WA 5 September 2023 sebagai berikut:

Bro, itu renungan mendalam tentang kebebasan. Sepertinya memang “kebebasan” sejati itu misterius ya. Rumi, Gus Mus atau Kahlil Gibran itu bebas, mungkin karena menangkap ‘yang hakiki.’ Mimi Rasinah bebas mungkin juga karena menangkap ‘yang hakiki,’ lewat seni (tari topeng). Tapi anak-anak kecil bebas karena apa? Para aktivis politik memperjuangkan kebebasan macam apa? Anak-anak puber juga memburu kebebasan, kebebasan apa? Satu hal, aku pikir kebebasan baru bernilai bila bukan hanya “bebas dari,” tapi “bebas untuk” (untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi, lebih hakiki). Mungkin…

Pilgrim: Diantara Rindu dan Keinginan Menyapa

BAHKAN wayang motekarnya sendiri sejak berupa sketsa paling mula, terus menjadi sebentuk wayang, dan kemudian menjadi pertunjukkan; itu adalah pilgrim, ziarah atau perjalanan saya ke masa lampau, ke masa kanak-kanak. Semasa kecil, ayah dan ibu saya itu kerap menerima pekerjaan menjahit kon-

veksian. Dari jejak pekerjaannya meninggalkan banyak bekas kelosan benang. Kelosan zaman dulu itu terbuat dari kayu, tidak seperti sekarang yang umumnya berbahan plastik dengan ukuran kecil. Suatu ketika, ayah saya memasang dua buah kelosan bekas pada bekas tiir (tusuk) sate yang terikat pada dua kaki meja. Pada kelosan tersebut diberi benang yang terhubung melingkar, di depannya dipasang selembar kertas sebagai layar. Kemudian ayah membuat gambar sebentuk orang, perahu, dan pohon. Gambar-gambar tersebut digantungkan di benang yang sudah terentang, di belakangnya dinyalakan sebuah lilin. Bayang-bayang gambar itu pun kemudian tertera di layar kertas. Saya takjub dan begitu asyik memainkan bayang-bayang tersebut, bermain begitu lama, dan bahkan membuat gambar-gambar sendiri demi kian serunya bermain bioskop kelosan.

Semasa terjadinya Covid 19, terutama di saat-saat kesendirian berdiam diri di antara dinding-dinding rumah, pilgrim itu berlesatan dalam angan, menyapa ke sana ke mari yang saya kenali hingga yang entah sekalipun. Kerinduan untuk menyapa bahkan acapkali menerobos hingga tertuang menjadi karya. Tentang minat atau kesukaan menyapa lewat karya, sesungguhnya hampir selalu muncul. Contohnya “Ketuk Tilu Naék Pablo” dan “Hi Freud, hi Dali, hi Miro” yang keduanya dibuat pada 1993. Semasa Covid 19 itu meningkat sekaligus campuraduk. Manakala berada di dalam penjara wfh, misalnya, satu demi satu teman terbayang sambil juga berharap kesehatannya terjaga. Beberapa terjadi saling tanya-jawab melalui WA, semisal dengan Kang Eka Gandara WK yang bahkan menjadi kebiasaan hingga saat catatan ini disusun. Tapi itu takmenghilangkan kerinduan dari kebiasaan jumpa dan ngobrol langsung. Itu secara bertahap bergeser menjadi semacam keinginan menyapa secara simbolik dalam nada campuraduk antara kehendak menghormat (tribute), iseng atau gurau, mempertanyakan, semacam protes, hingga kesungguhan rin-

du bersebab taksempat sua semisal dengan Hendra Gunawan yang masih ada hubungan saudara dengan istri saya. Kunci nadanya nyaris sama dengan nada kerinduan kupu-kupu terhadap langit tapi langitnya taklagi bebas melainkan dalam kotak, seperti halnya rindu pada benda-benda yang dahulu kala menjadi keseharian semisal coét, cabe merah dan bawang yang ditiir menyerupai sate, pun mainan dari kulit jeruk Bali.

Dari kerinduan dan keinginan menyapa inilah lahirnya karya-karya seperti “Si Cangkur Menyapa Magritte” yaitu sapaan kepada Rene Magritte, “Pohaci Saba Tuscany” atau jalan-jalan ke desa Tuscany tempat Monalisa dikerjakan oleh DaVinci, “Nyambat HG” atau memangggil Hendra Gunawan dengan berjalan-jalan ke alamnya, “Out of Munch’s Frame” sebagai gambaran ulin dengan Edvard Munch, “Sowing Petals on Closed Book” gurau dengan minotaurusnya Picasso sambil bercanda tentang tutup bukunya Avant-Garde, “Hi, I am Not Baselitz” taklain merupakan canda kepada Baselitz, dan “Si Cangkur gives a joke to Maurizio Catelan: your banana is rotten!” cukup jelas seperti judulnya.

Cibolerang, 1 Juli 2024

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim

KENANGAN ketika jeda proses bersama Les Remouleurs (Prancis) untuk mementaskan ‘L’oiseau’ (Burung), 2016, corat-coret membuat wayang/gambar dari kardus bekas kemasan makanan untuk dimainkan di OHP.*

Herry Dim lahir di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 19 Mei 1955. Ia seorang pelukis, pegrafis, perupa seni instalasi, menulis ihwal seni/kebudayaan, mengerjakan penataan artistik panggung teater, menciptakan Wayang Motekar (semacam wayang kulit namun tampil berwarna bahkan kemudian digabung dengan seni pemetaan video). Ia pun aktif di dalam kegiatan sosial dan lingkungan hidup, delapan tahun terakhir ini tergabung bersama Odesa Indonesia.

Lukisan-lukisan yang tampil kali ini hampir seluruhnya bersumberkan pada wayang motekar ciptaannya.

Sejak 1975 telah banyak mengikuti pameran kelompok, antara lain:

- International Exhibition of Asian Artists (Kualalumpur)

- International Exhibition of Asian Artists (Fukuoka)

- Container 96: Art Accross the Oceans (Copenhagen)

- Platform 1 Canvas Foundation (Amsterdam)

- 6 Indonesian Painters, Darga & Lansberg Gallery (Paris)

- Jeprut #01

- Balik-Bandung

- “Bandung Painting Today”

- Dll.

Pameran Tunggal:

- Senirupa Ritus - Ritus Senirupa (1986)

- Senirupa dan Sastra : Reinterpretasi rupa atas kumpulan puisi “Sepuluh Orang Utusan” karya Saini KM (1991)

- Menyambut Kedatangan Millenium ke-3 (1993)

- Seni Instalasi 10 Biografi (1993-94)

- Lukisan dan Seni Instalasi “Ruang Tamu Tak Berpenghuni” (1994)

- Lukisan dan Seni Instalasi “Bebegig” (1994)

- “gonjangganjingnegeriku” (1998 dan 2000)

- Doa bagi Negeri (2001)

- Puitika 13:13:13 (2004)

- The World of Children and Hopes di Markas PBB Jenewa (2008)

- Seni Instalasi “Lorong Ratapan” di Pasar Seni ITB 2010.

- Seni instalasi “Ruang Doa,” Jambi, 2013.

- Seni Instalasi dan 24 jam aksi sosial “Jangan Ambil Suara Rakyat,” 2014.

- Seni Instalasi dan aksi sosial “Beri Aku Paru-paru, bukan Mall,” Annual Jeprut #1 2014.

- Lukisan dan Seni Instalasi, “Cosmogony,” 2015.

- Pameran dan peluncuran buku “61 Lukisan & Haiku,” 2016.

- “When I’m 64” dan peluncuran buku “Anuning Ning (Rendra)” 2017.

FOTO kenangan mendampingi direktur bidang seni PBB Jenewa saat meninjau karya menjelang pembukaan pameran di sana, November 2008. Karya yang sedang diamati tersebut, kini telah menjadi koleksi keluarga Hario Suprobo.*

pilgrim Pameran Tunggal Herry Dim