Japão:

o centro do outro lado do mundo

o centro do outro lado do mundo

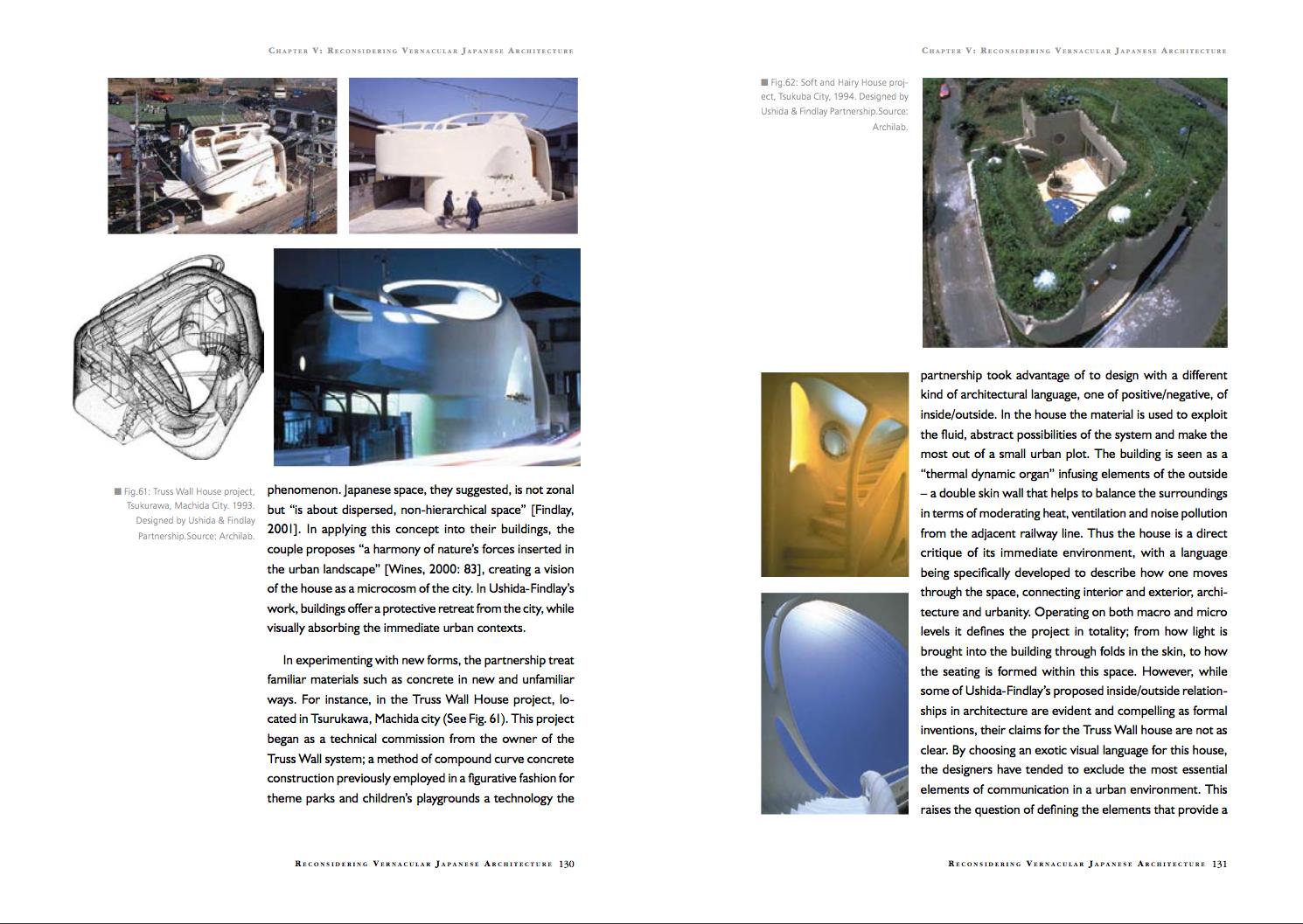

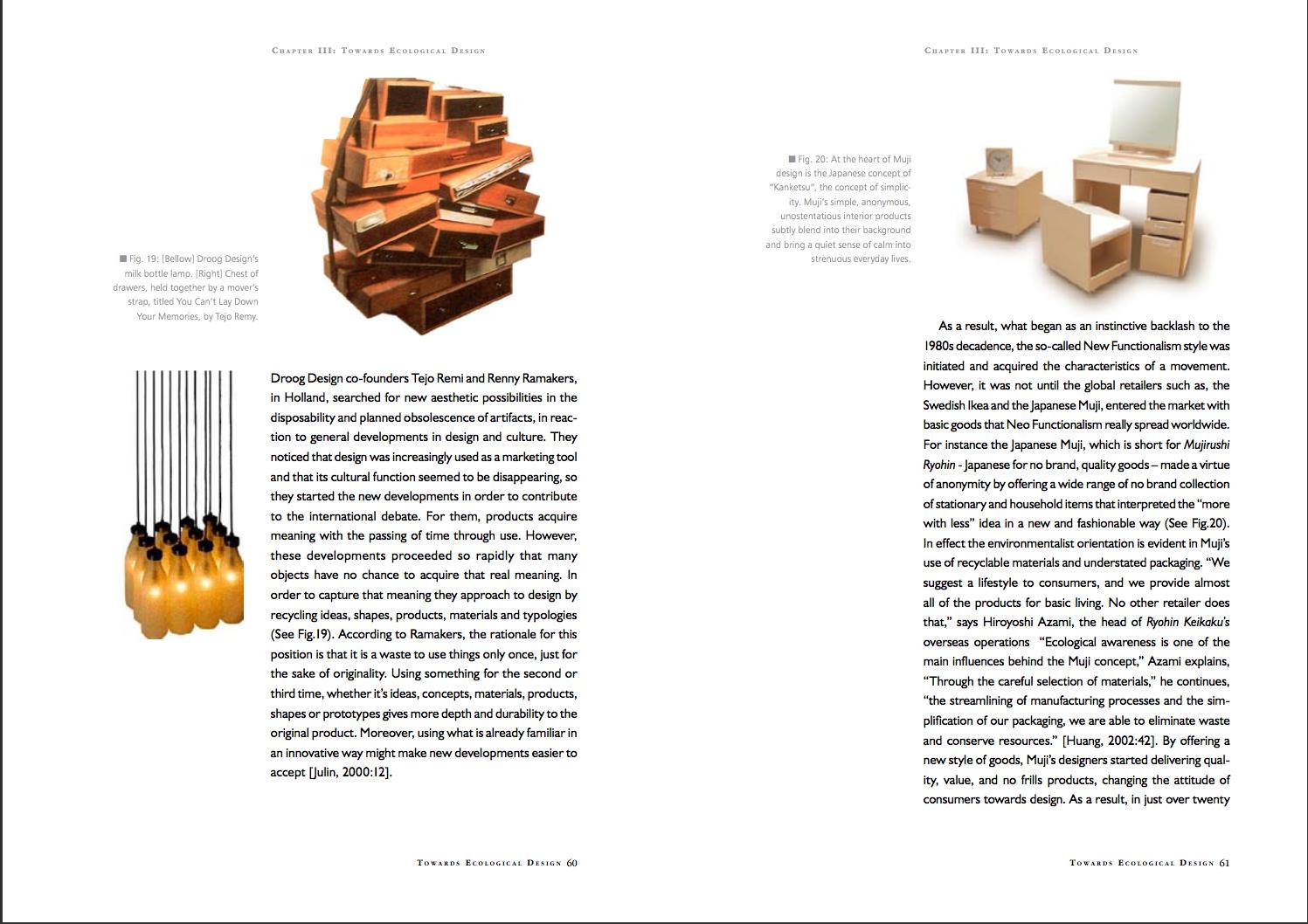

São necessários coragem e determinação para se adaptar a uma nova realidade de vida, a uma nova língua e a uns costumes que nunca antes tinha pensado que poderiam existir. Fora daquela imagem mística do Japão imperial dos Shoguns e Samurais imortalizados nos filmes de Akira Kurozawa, o Japão daquele período era, por assim dizer, o centro do mundo. Uma sociedade pós-moderna, onde tudo parecia acontecer antes, desde as vanguardas da moda como os Pleats Please, conhecidas peças de roupa de Issey Miyake e o minimalismo das lojas da Muji e das roupas da Uniqlo, até a “revolução dos gadgets” como o Game Boy da Nintendo, o Mini Disk da Sony, o Tamagotchi da Bandai ou o Aibo, robô mascote, também da Sony, que aos poucos tornariamse parte do cotidiano da vida dos jovens do mundo todo.

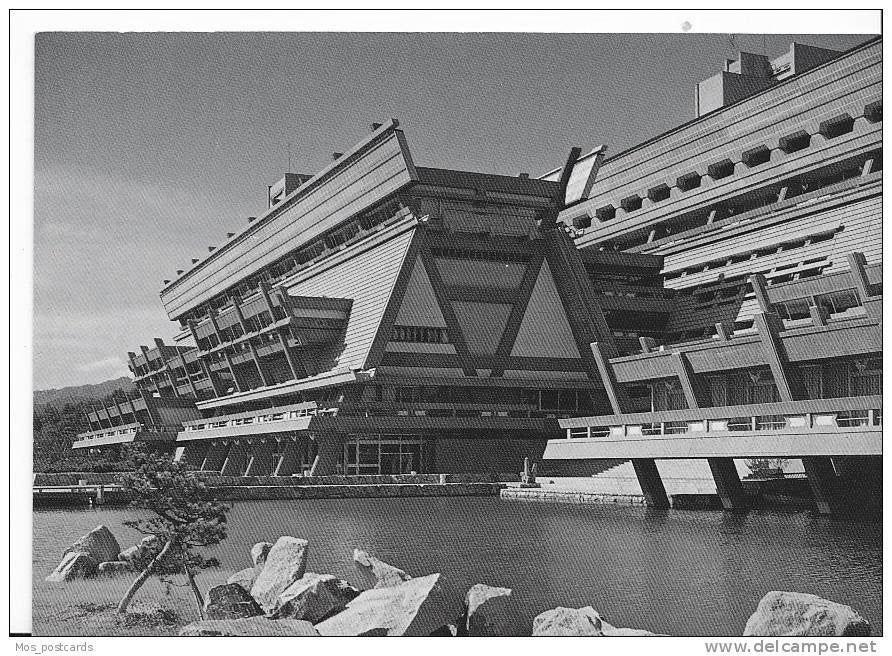

Sede da reunião do Protocolo de Kyoto International Conference Center mais conhecido como “Casa de Ultraman”. Kyoto,1997.

Em 1997 foi agraciado com uma bolsa do Governo Japonês para fazer pesquisa na área de Interface Design no Kyoto Institute of Technology, KIT. De acordo com a hierarquia japonesa, eu acabara de me tornar um Kenkyusei, isto é, um Research Student, mas a palavra me soava mais como um trocadilho: “que que eu sei”. Piadas à parte, durante um período de dois anos, ao mesmo tempo que me aprofundava nos estudos de língua japonesa, trabalharia junto com uma equipe de pesquisadores vindos de todos os cantos do mundo, desenvolvendo interfaces para uma conhecida empresa multinacional, famosa pelos seus novos gadgets, como os aparelhos de som portáteis e câmeras digitais, sob a liderança do amigo e professor Keiichi Sato, hoje docente do Illinois Institute of Technology, IIT, sede da “Nova Bauhaus” na cidade de Chicago.

Meu trabalho no KIT era caracterizado por um ambiente aberto e cosmopolita, onde tive a oportunidade de compartilhar uma xícara de café e trocar ideias com alguns dos pioneiros da área de Design de Interação como Alan Kay, Jacob Nielsen, Alan Cooper, Derrick Kerckhove e o próprio Donald Norman, um contador de histórias sensacional.

que se tornou um divisor de águas na minha jornada.

Ultraman, Popular superheroi Japonês dos anos 80.

Por essas coincidências da vida, nesse mesmo ano acontecia em Kyoto um evento

Num prédio de arquitetura brutalista mais conhecido pelos moradores da cidade como “a casa de ultraman”, representantes de 192 países discutiam acaloradamente o destino do nosso planeta e de suas emissões de gases de efeito estufa. A assinatura do Protocolo de Kyoto, em dezembro de 1997, era o primeiro passo dos governos na implementação efetiva da Agenda 21. Os olhos do mundo estavam todos voltados para aquela pequena cidade, e pela primeira vez na vida senti o que significava estar do outro lado da periferia.

Após dois anos de estar morando e trabalhando na cidade de Kyoto, meu contrato com o KIT e consequentemente meu visto de permanência estavam prestes a caducar. Meu retorno para Colômbia era iminente, a menos que aparecesse uma oportunidade para eu ficar morando no Japão.

Influenciado pelos sábios conselhos dos meus amigos, pelo espírito de ativismo ambiental da época e pelo sentimento que deixará a reunião do Protocolo de Kyoto, senti que podia ser um bom momento para revisitar minhas ideias sobre sustentabili-

dade e enxergá-las sob um novo ponto de vista. Foi quando, em 1999, surgiu a oportunidade de estudar numa universidade japonesa, um giro de 180 graus na minha jornada que daria início à minha vida acadêmica. Na primavera daquele ano, começava a cursar o mestrado sob orientação da minha querida mentora e guerreira, Akiko Murakata, professora da recém inaugurada Escola de Estudos Humanos e Ambientais da Universidade de Kyoto.

Na entrada do Heian Jingu, Templo da religião Shintoista.

Kyoto,1998.

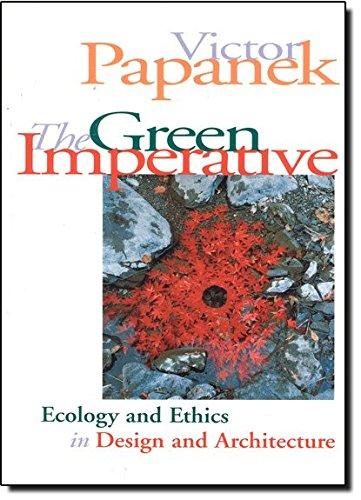

PAPANEK, Victor, The green imperative: Ecology and ethics in design and architecture. London: Thames & Hudson,1995.

O novo ambiente universitário da Kyodai (Universidade de Kyoto em Japonês) abriu um mundo de possibilidades à minha formação. No início do curso tive bastante dificuldade de acompanhar as aulas na língua japonesa, mas de certa maneira, isso foi compensado pela possibilidade de conversar pessoalmente com vários dos autores dos livros que debatíamos em sala de aula. Foi assim que conheci autores como o professor Ezio Manzini, a quem encontrei finalmente no Ecodesign 99 em Tokyo, ou a Fritjof Capra, que fora realizar uma palestra num evento organizado na minha cidade.

Junto com isso, o acesso aos textos mais recentes dos protagonistas dos debates contemporâneos da área eram facilmente encontrados no impressionante acervo de mais de sete milhões de volumes da biblioteca central da universidade. Acredito que esse seja um dos vários motivos pelos quais a Universidade de Kyoto é catalogada como uma das vinte melhores do mundo.

Por aquelas ironias da vida, meu francês e meu inglês melhoraram consideravelmente com a leitura de McLuhan, Lyotard, Eco, Derrida, Foucault, Baudrillard, Flusser e Barthes, dentre outros.

Porém foi a leitura de Victor Papanek a que definiu um novo rumo na minha jornada. Foi nas ideias encontradas no seu livro The Green Imperative onde consegui enxergar de forma mais clara a relação entre o de-

sign e a sustentabilidade, o que me remetia inevitavelmente às minhas origens como designer e definia os futuros passos da minha jornada acadêmica.

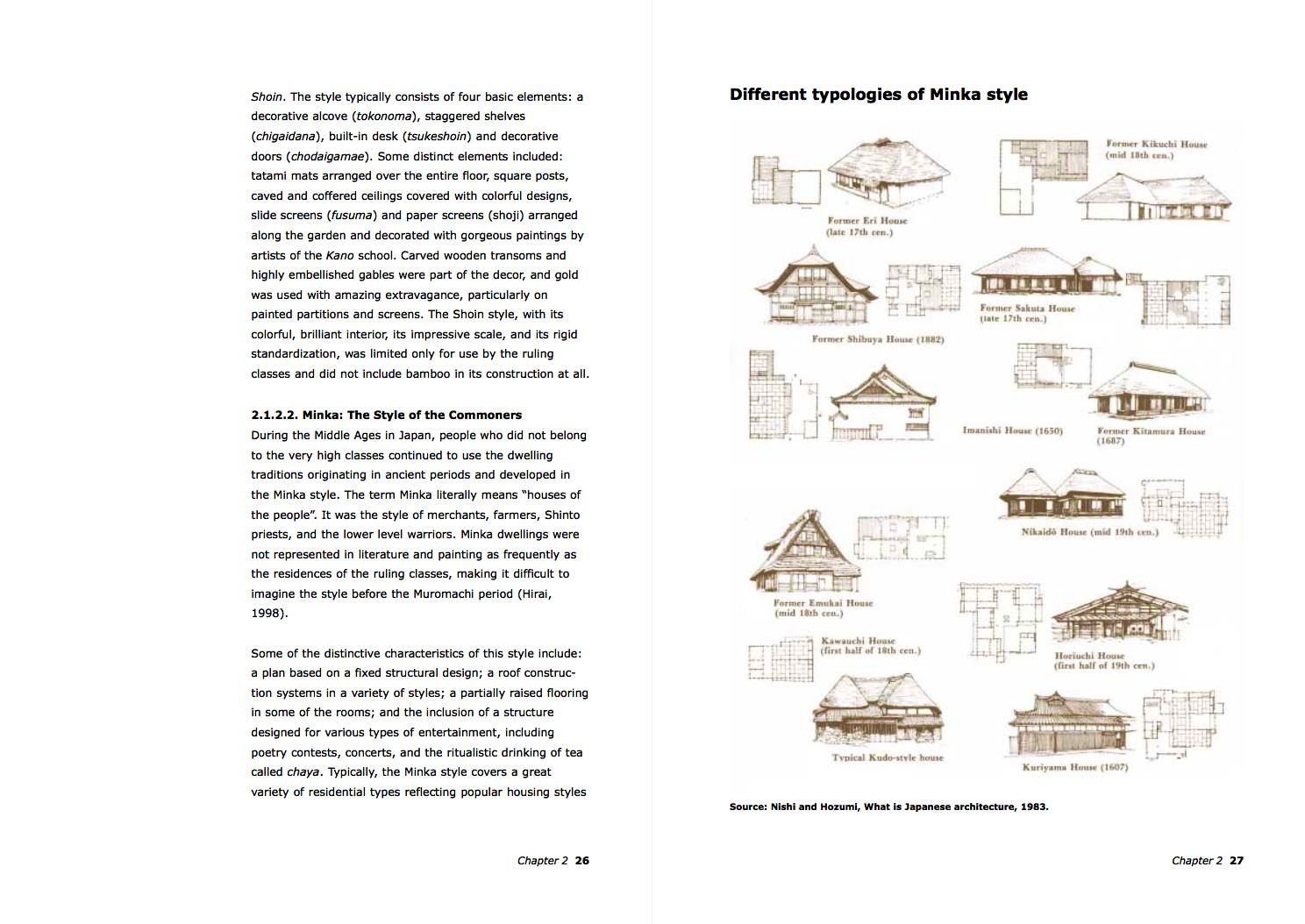

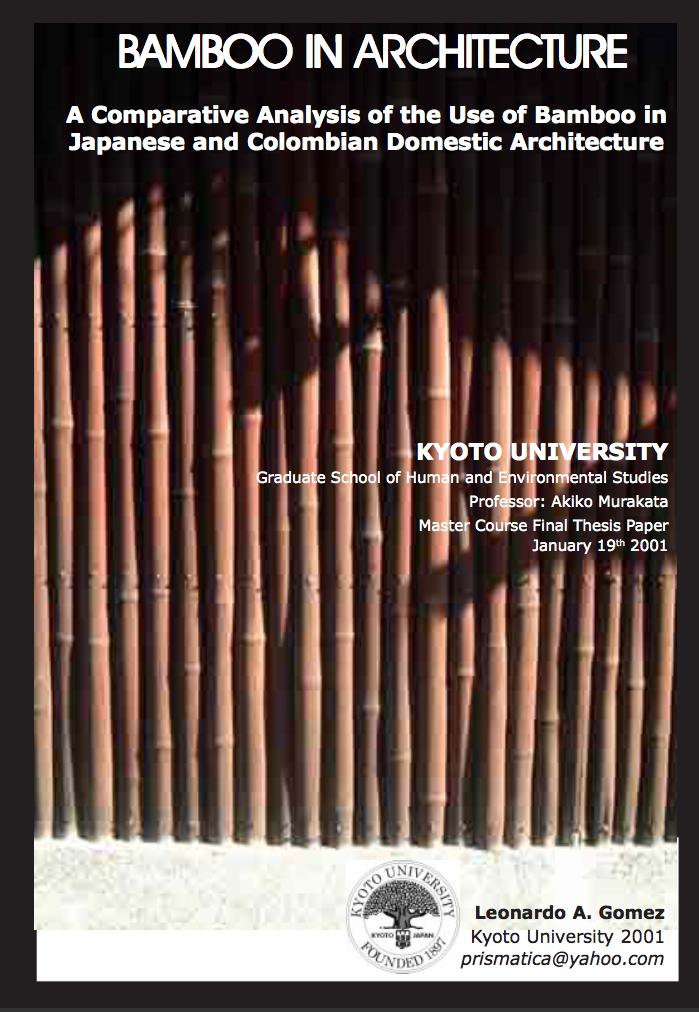

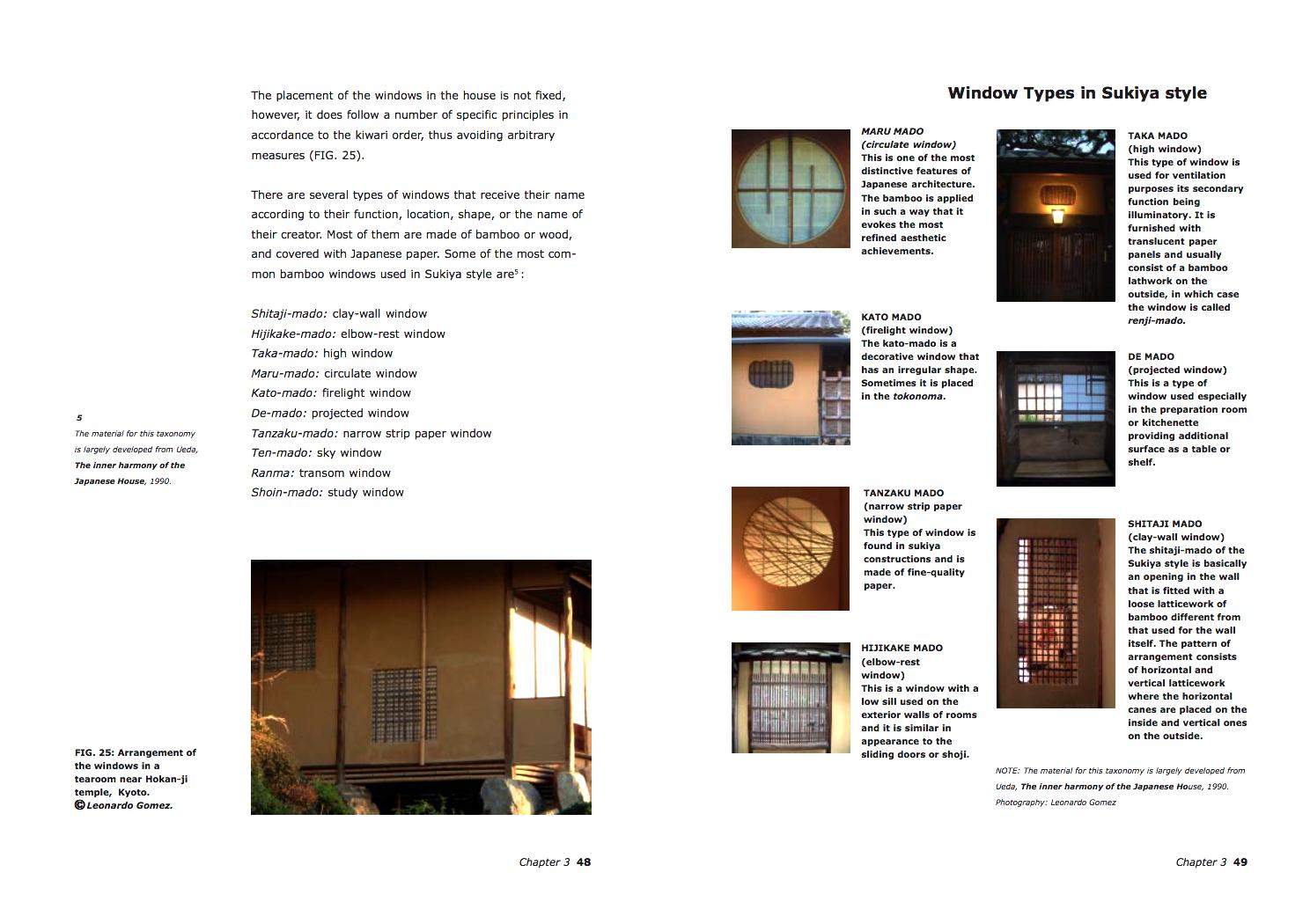

Minha dissertação intitulada “The Use of Bamboo in Architecture: A Comparative Analysis of the Use of Bamboo in Japanese and Colombian Domestic Architecture”, facilitou a conexão com minhas origens de design de produto, permitindo-me enxergar sob uma nova ótica como se dá nossa relação com os artefatos que projetamos e com os diversos contextos culturais nos quais esses artefatos se encontram inseridos.

O trabalho consistia em fazer uma análise do uso do bambu na arquitetura doméstica japonesa e colombiana. Num primeiro momento foi realizada uma descrição das características do bambu, das espécies utilizadas na arquitetura e das condições climáticas e geográficas dos países estudados. Na sequência, foi realizada uma análise do ponto de vista histórico sobre o como os povos estudados foram adotando

Dissertação de Mestrado The Use of Bamboo in Architecture: A Comparative Analysis of the Use of Bamboo in Japanese and Colombian Domestic Architecture. Kyoto, 2001.

Mc. Donough W. & M. Braungart. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things.

New York: North Point Press, 2002.

o bambu nas construções domésticas, abrindo uma luz sobre as motivações estéticas e funcionais que deram origem aos estilos arquitetônicos selecionados na pesquisa. Finalmente o estudo apresenta, de forma comparativa, uma análise dos diversos usos da planta nas paredes, aberturas, pisos, telhados e tetos da arquitetura doméstica vernacular.

Fiz a defesa da minha dissertação em janeiro de 2001, porém, minha jornada como pesquisador na área da sustentabilidade apenas estava começando.

Como acontece muitas vezes com um trabalho de mestrado, após a defesa da dissertação ficou evidente a necessidade de dar continuidade a minha vida acadêmica.

Devo reconhecer que um trabalho de pesquisa de doutorado é, em essência, um trabalho árduo e solitário. Ficar perdido é a coisa mais fácil de acontecer e, na maioria das vezes, torna-se uma etapa necessária na construção de uma tese. Entretanto, existem momentos que marcam para sempre a jornada de um doutorando.

Como esquecer da emoção de apresentar meu primeiro artigo científico num congresso internacional, o ERCP 2002 - The European Roundtable of Cleaner Production, na bela cidade de Cork, na Irlanda, onde também conheci o professor Michael Braungart, precursor do movimento Cradle to Cradle Design.

Comecei a ter plena consciência de que o mundo, e particularmente o design, precisavam de pesquisas que ajudassem a entender melhor como poderíamos implementar a transição para uma sociedade mais sustentável, onde os impactos ao meio ambiente e a degradação do tecido social fossem repensados desde uma nova concepção de projeto. Foi quando decidi continuar meus estudos, e decidi aplicar para uma vaga no Programa de Doutorado em Estudos Humanos e Ambientais na mesma escola que tinha me acolhido a dois anos atrás.

Tampouco esqueço daquele frio na barriga do meu primeiro dia de aula como estagiário docente (Teaching Assistant) quando precisei dar aula para uma turma de sessenta alunos sob o olhar inquisitivo da minha orientadora. Ainda nos dias de hoje lembro da cara dos japoneses e japonesas, estudantes do curso de Cross Cultural Studies, que pacientemente escutavam minha fala sobre cultura.

Porém, talvez o momento mais marcante da minha jornada foi quando conheci a professora Carla Pasa, uma incrível gaúcha, de semblante inquieto e profundos olhos verdes; a cor de olhos mais intensa que eu já vi na vida. Ela conseguiu conquistar meu coração e tornar-se-ia minha amiga e companheira de jornada; minha luz nos meus

vários momentos de angústia, desde minha época de doutorado até os dias de hoje.

Ao mesmo tempo que começava a dar forma a minha pesquisa, percebi que era necessário um detournement

Com o intuito de me aprofundar nas temáticas da sustentabilidade, me inscrevi no programa de Environmental Institutions and

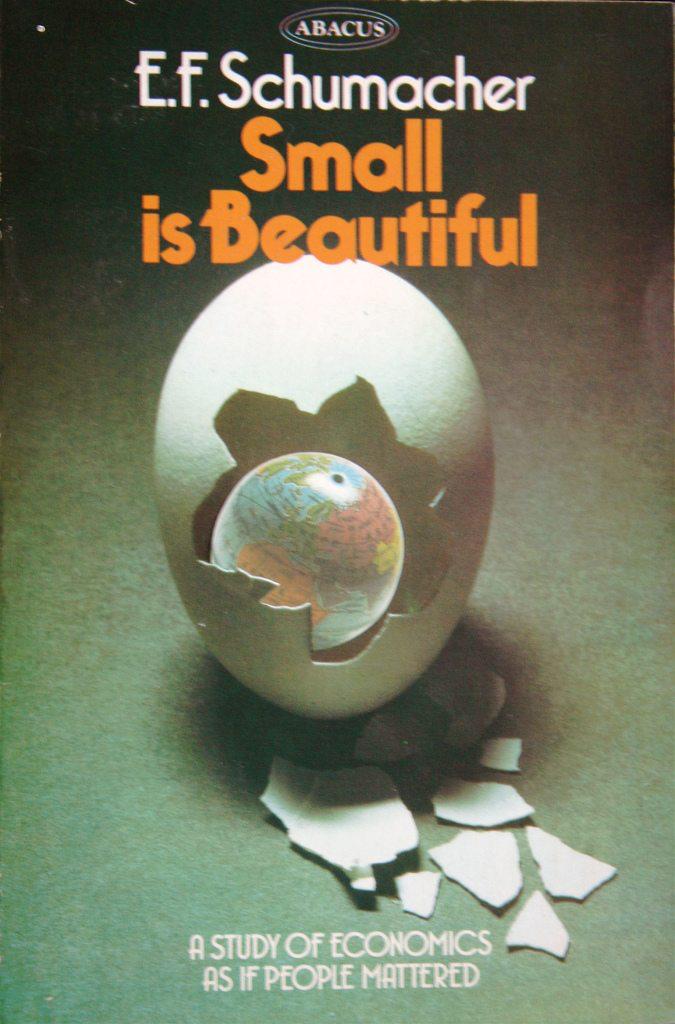

Shiva ou o ativista e editor da revista Resurgence, Satish Kumar, quem com muito entusiasmo me apresentou a obra de Schumacher, autor do seminal livro “Small is Beautiful: a study of economics as if people mattered”

Sede da Universidade das Nações Unidas. Tokyo, 2002.

London: Abacus, 1973.

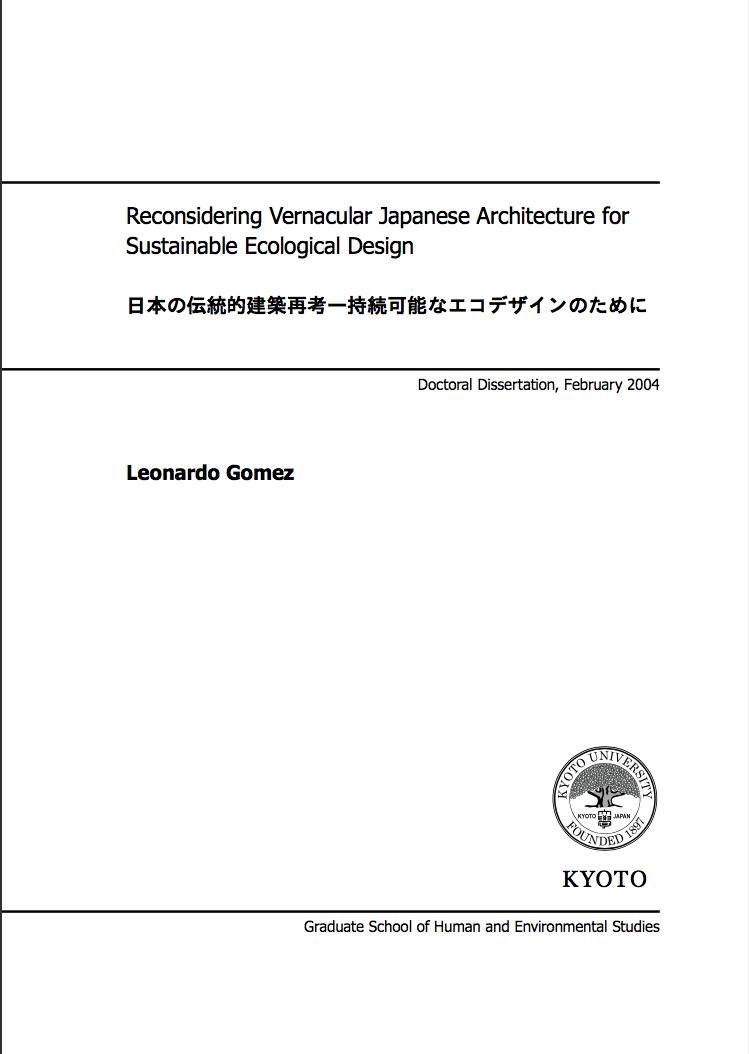

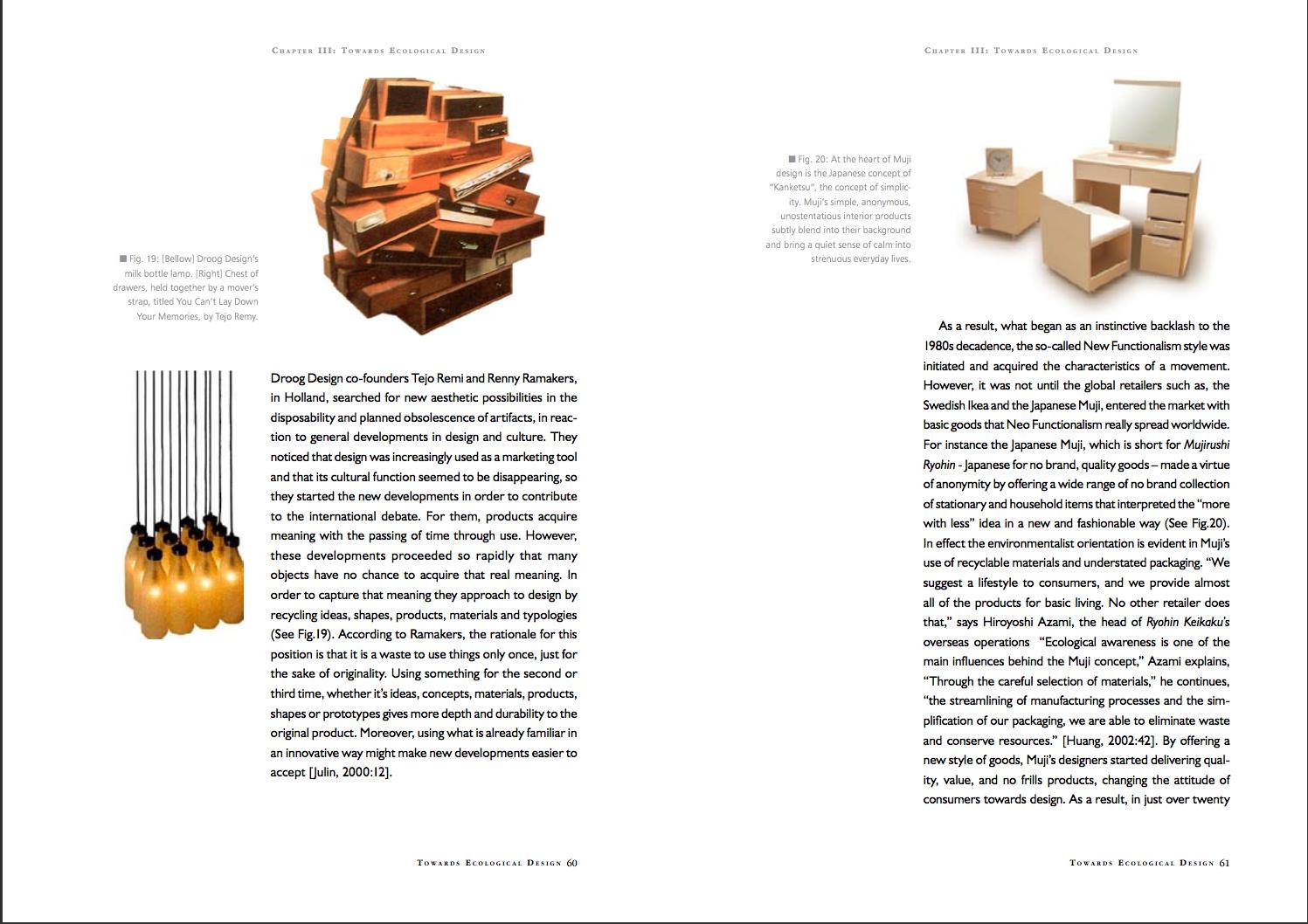

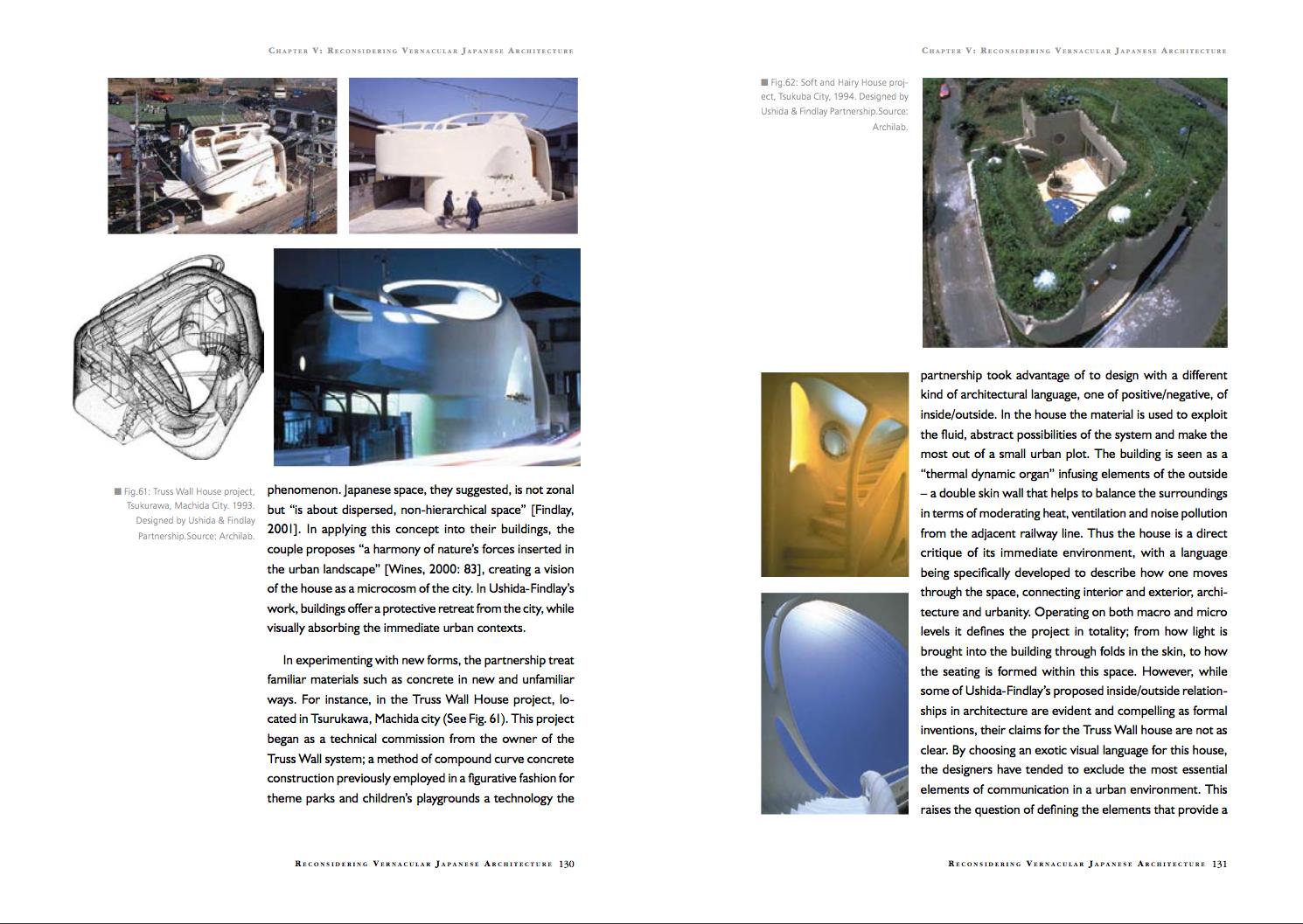

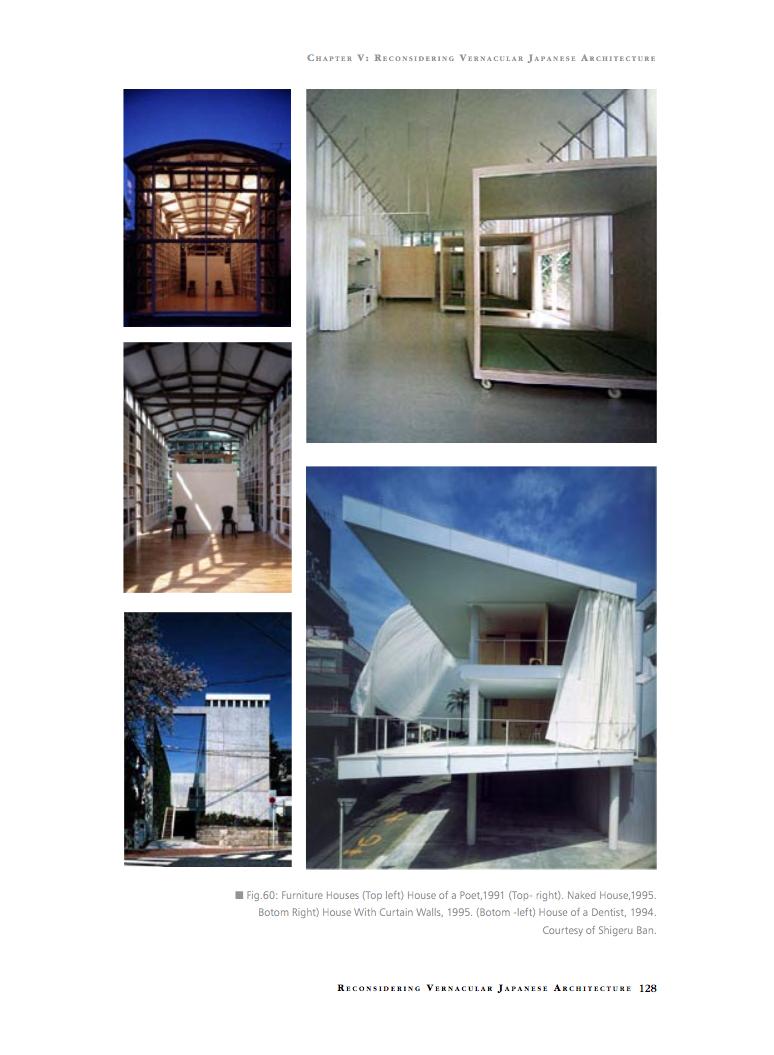

Na minha tese intitulada “Reconsidering Vernacular Japanese Architecture for Sus tainable Ecological Design”, buscava fazer uma conexão entre arquitetura e design partir da análise da arquitetura japonesa, que teve uma influência significativa na definição dos fundamentos do movimento moderno que por muito tempo foram di fundidos como um mantra nas salas de aula dos cursos de design e arquitetura ao redor do mundo. Porém, na minha pesqui sa, eu buscava discutir a arquitetura e, até certo ponto, o design, sob um ponto de vista diferente; a perspectiva do design para a sustentabilidade. A minha hipótese era que, tanto na sua essência física, na sua estética e na sua lógica construtiva subja cente, a arquitetura vernacular possuía uma série de princípios e ensinamentos que poderiam ser “abduzidos” na formula ção de diretrizes para o design de moradias sustentáveis.

O estudo começa discutindo as questões que deram origem ao conceito de desenvolvimento sustentável, explicando como a Agenda 21 proporcionou um quadro abrangente para a implementação da sustentabilidade na indústria da construção civil, e como a eco-eficiência tornou-se o principal princípio norteador na formulação do design daquela época. Porém, utilizando exemplos práticos da arquitetura e do design industrial, a pesquisa demonstra que o interesse das empresas pela adoção de práticas eco-eficientes, foi, e continua sendo, uma escolha errada que, apesar de Gómez Leonardo, Reconsidering Vernacular Japanese Architecture for Sustainable Ecological Design Tese de doutorado Kyoto, 2004.

ajudar a projetar imagem ”verde”, a ecoficiência se torna pouco sustentável numa perspectiva de longo prazo.

Como alternativa, o estudo propõe uma minuciosa leitura e releitura dos princípios construtivos que regem a arquitetura vernacular japonesa, bem como diretrizes que podem ser aplicadas no design para a sustentabilidade.

A análise leva em conta a revisão desses princípios desde uma perspectiva mais atual que inclui a re-interpretação das formas e do uso de materiais, assim como os processos utilizados, e suas implicações na construção no contexto urbano contemporâneo. Para ilustrar esse processo, a pesquisa introduz o trabalho de arquitetos como Shigeru Ban, e do casal Ushida e Findlay,

Kyoto, 2004.

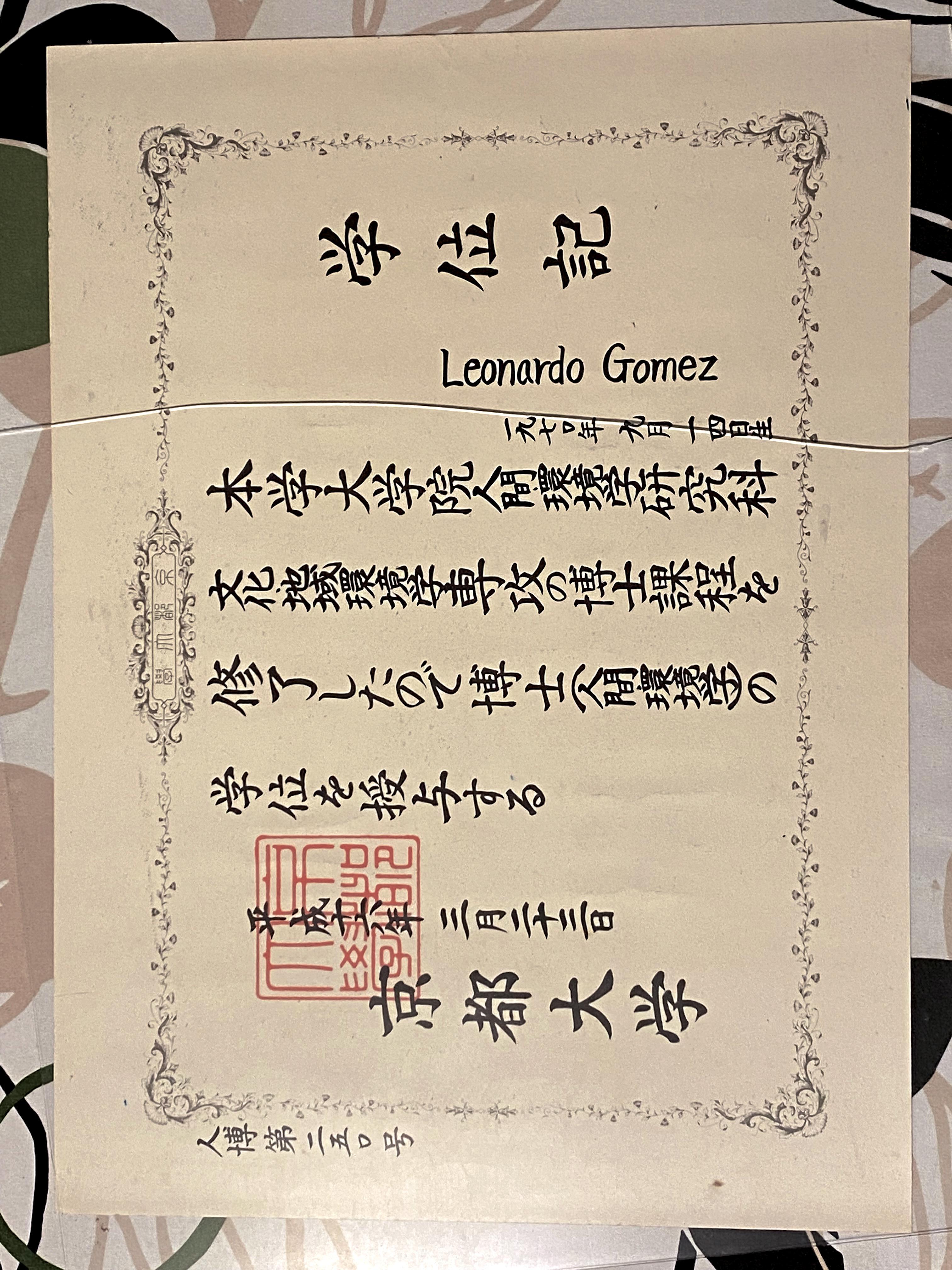

Versão em Japonês do meu Diploma de Doutorado, Kyoto University. Kyoto, 2004.

pioneiros dessa nova abordagem que redefiniram os conceitos de moradia, utilizando materiais industriais como papelão e madeira compensada, e aplicando formas arquitetônicas e técnicas construtivas que se mostraram mais resilientes com os princípios de sustentabilidade.

Após muitas idas e vindas e longas horas de trabalho na frente do computador turbinadas com cafeína e macarrão instantâneo, consegui, em janeiro de 2004, apresentar ao mundo minha singela contribuição para o avanço do conhecimento no campo do design para a sustentabilidade. A defesa da minha tese marcava a culminação de um intenso setênio de vida no Japão e a minha volta para a periferia, onde uma nova jornada me aguardava de volta ao outro lado do mundo, desta vez no Brasil.

Centro esquerda: Trabalhando no meu laboratório.

Centro direita: De volta para a periferia

Abaixo: Convite de casamento.

Kyoto, 2004.

Do período de doutorado lembro de forma muito especial do filósofo italiano Mario Perniola. Ele e sua esposa faziam pós-doutorado na Universidade de Kyoto e, por essas coincidências do destino, tive a oportunidade de ser intérprete e “mentor” de cultura japonesa do casal durante o tempo que eles estiveram morando no Japão. Minhas longas horas de conversa com Mario solidificaram as bases de uma amizade duradoura que transcenderia as fronteiras do espaço e do tempo. Porém, naquele momento, eu mal sabia que após várias idas e vindas, nossos caminhos voltariam a se encontrar anos à frente na periferia da periferia, a caminho de Vicência, Pernambuco, para assistir à apresentação de um dos seus livros para uma agitada turma de jovens estudantes da língua italiana, como ele bem registrou nas suas memórias:

Su Léo e Carla

In quel viaggio in auto verso Vicência c’era un altro amico Léo Augusto Gómez Castillo. Lo conobbi in Giappone tredici anni fa, dove stava terminando il dottorato ricerca in design dopo un soggiorno di sette anni. Léo mi ha subito impressionato per almeno tre cose: per la sua mimica, per la sua calma e per il suo spirito surrealista. La morfologia della mimica distingue sei emozioni primarie: felicità, sorpresa, paura, rabbia, disgusto, tristezza. Mai ho visto sul volto di Léo qualcuna di queste espressioni.

Trovo che la sua mimica non sia classificabile: è come un misto di ironia, di saggezza e di adattamento alla realtà del mondo: un po’ un misto di buddhismo giapponese e di surrealismo colombiano. Quando lo invitai a cena a casa mia con una comune amica ebrea che studiava la danza butō (ho la sua tesi e a Roma ho visto alcuni spettacoli che mi hanno molto coinvolto: dovevo fare qualcosa con una loro compagnia, ma anche questo rientra nei progetti che sono rimasti tali) mi venne in mente questa idea: se quest’uomo saprà di essere decapitato domani, resterà indifferente.

Mi dispiace non aver potuto accettare un invito in Colombia: questo è un paese in cui il surrealismo ha avuto una grande importanza; Enrique Graum, Jim Amaral, Ned Truss per esempio sono artisti visuali di forte impatto. Dopo il Giappone perciò continuammo a scriverci. Poi fu negli USA ad Atlanta, in Brasile a Porto Alegre, in Olanda a Delft e infine anche lui lo trovo a Recife, anche lui a Casa Forte in un bell’appartamento con un figlio cui ha dato un nome che suona bene anche in giapponese: Enzo.

Ultimamente ha avuto anche una bambina e sua moglie Carla è una persona fine con cui m’intendo perfettamente. Li ho ospitati a Roma qualche anno fa e li ho rivisti nella primavera del 2016. Ora è professore all’UFPE de direttore di un gruppo di ricerca su innovazione, design e sostenibilità.

Mario Perniola, 2016