9 minute read

José Orlando Sued (selecciones)

Recorridos internos

¿Qué tanta importancia podría tener otro fotorreportaje de edificios abandonados y escombros reduccionistas? En el tono de la pregunta estaba la respuesta, o al menos eso creía. Además, resultaría muy arriesgado pecar del cliché de presentarse como fiscalizador de injusticias. El récord histórico de los “salvadores” que alimentan a personas sin hogar (cámara en mano) y se desgarran las vestiduras vociferando injusticias que solo les importan mientras duren los comentarios y los likes en la publicación que hicieron en las redes sociales, es un estigma que algunos no queremos validar. Y total, ya “todos” saben que las escuelas están abandonadas y en un progresivo e incesante deterioro. Sin embargo, hace unos días conversé con una vecina de mil cosas, entre estas, del Puerto Rico del ayer. Salió a relucir el porqué del término “más jala’o que un timbre de guagua”. Perdón si para algunos resulta obvio (lo lamento: no viví la experiencia), pero según me contó, el cable que se halaba para pedirle al chofer que detuviera el autobús solía estar tan estirado que llegaba hasta el suelo. El relato pasó de los autobuses a las escuelas de Río Piedras y Santurce, que eran una parada referencial del recorrido. Fue así como me enteré de que la antigua Escuela Labra solía confrontar el “problema” de que los turistas entraban al edificio a contemplar su arquitectura. Ello escaló a tal punto que las autoridades escolares tenían que custodiar los portones para impedir que esto ocurriera. Dada la belleza y valor arquitectónico de ese edificio no es de sorprender que albergue al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico al presente. Quienes se cuestionan cómo esto era posible, probablemente no están al tanto de que hace 50 años Santurce no tan solo era un muy importante espacio comercial frecuentado por turistas y público en general, sino que además era un espacio amigable para el flujo peatonal. Este recorrido, sazonado por anécdotas que giraban en torno a múltiples negocios de la época, tendría una parada abrupta en la Escuela Lucchetti. Resulta ser

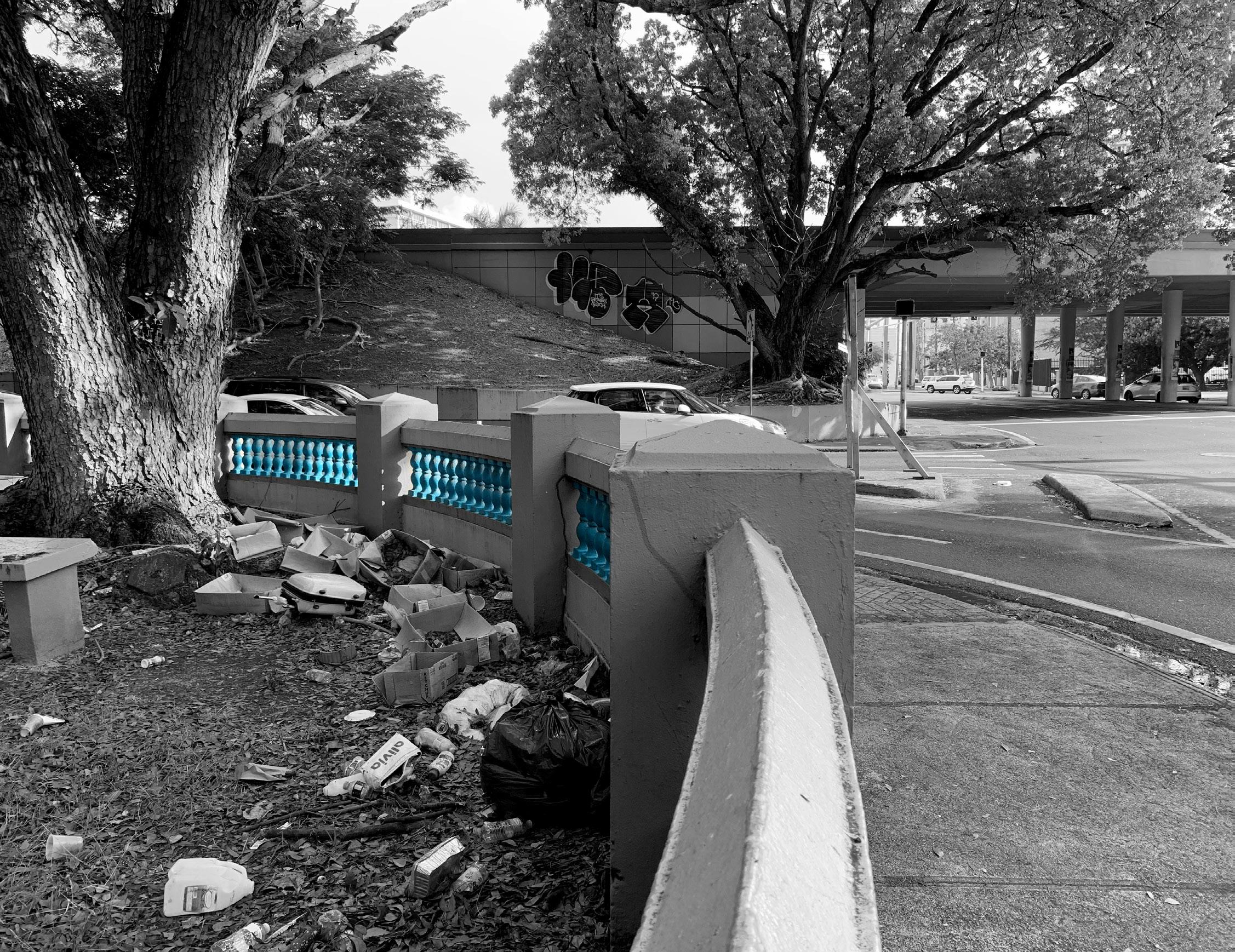

que mi vecina había estudiado allí, por lo que la melancolía no dudó en hacerse presente. Mientras esto ocurría me enfrentaba a las preguntas: ¿Le muestro las fotos que tomé los otros días? ¿Qué gano con hacerlo? ¿Quiero vandalizar una memoria? Una caminata cualquiera, justificada en el deseo de ejercitarme alrededor de la Laguna del Condado, me llevó a estacionarme frente a esta escuela. Era inevitable verla y no percatarse de ese microcosmos en descomposición. Cualquier rótulo de “prohibido el paso” era tan obsoleto como caricaturesco. De igual modo, en ese mundo de letreros equivalentes a espantapájaros, contrastaba con el jardín de jeringuillas que circundaba el lugar un edicto que sentenciaba “No se permiten beepers, drogas, armas y celulares: vestimenta inapropiada (pantalones y blusas cortas)”. Quizás muchos hemos escuchado el término “letra muerta”, pero pocos internalizan que el asesino de esas palabras es su incapacidad de ser operacionales en el mundo real. Yacen en el museo de los intentos decorativos infinidad de proclamas, placas y manifiestos diseñados para evocar autoridad, grandeza o aplausos de las multitudes, mas no para ser ejecutables. De este modo, entre palabras maquilladas, remembranzas y un voto para con la honestidad, decidí mostrarle las fotos a mi vecina. Al ver las imágenes su reacción fue de indignación, mas no de desesperanza. “Pero mira, aún así de abandonada, todavía se ve lo bonita que era. Mira esa entrada, qué hermosa. ¡Por Dios, mira los bancos!”. Mientras reaccionaba a las fotos, la escuela pasó de ser planos arquitectónicos o una nefasta decisión de política pública y se convirtió en un recorrido en la memoria; en tiempos mejores. Ahora, lo que le daba valor a ese espacio no era la firma del arquitecto que lo diseñó o un corredor de bienes raíces, sino el espacio social que fue posible en

torno a él. La ubicación armónica de esta escuela como punto de encuentro social le daba sentido a la palabra “ciudad” pues la urbe, a fin de cuentas, es (o debería ser) la suma de muchos espacios que se conectan y nos conectan entre sí. Vale la pena repetirlo: la ciudad está viva mientras los espacios que la componen interaccionan y posibilitan dinámicas sociales. Cuando lo arquitectónico y lo utilitario se fusionan de modo efectivo se crea un ecosistema simbiótico que posibilita una razón de ser en donde fácilmente germina la memoria y con ello el sentido de pertenencia colectivo. En cambio, la ciudad en ruinas se convierte en cliché seudoexistencialista cuando se emplea para grabar videos musicales que aspiran a validar ya sea una actitud bohemio-dark o un alegado “malianteo” que demuestre que “hay calle”. De este modo, si “hay calle”, quiere decir que me he enfrentado a lo peor; que no le tengo miedo a na’; que me metí en las entrañas de la ciudad y sobreviví. La ciudad es “mala” porque es inhabitable; es un monstro que hay que domar. Esas susodichas incursiones “arriesgadas” a inframundos “peligrosos” llenos de sombras y abandono son un mero montaje que convierten a la ciudad en un enemigo tan imaginario como prefabricado. Esta lógica torna a un espacio social abandonado en background decorativo que valida, entre muchas otras cosas, machismos, depresiones autorrecetadas y seudovalentías. Vale puntualizar que en otras versiones alternas de “tener calle” lo que se presume es haber viajado, experimentado y vivido. Pero cuando este concepto se apropia del abandono para fabricar fantasmas autoreferenciales, un efecto inevitable es que ese deterioro urbano sea expropiado de su realidad gestacional. En esos casos la memoria suele ser casi un equivalente a estorbo público merecedor de un lapidario “Ay, ya supéralo, concéntrate en el futuro y olvida lo que ya pasó”.

Sobre el concepto “estorbo público”, resulta irónico cuando quien lo emplea es la misma maquinaria gubernamental que creó ese abandono. Por otro lado, vale preguntarse ¿a qué público es al que estorba ese espacio que es extirpado del entretejido de lo social si ya “nadie” pasa por ahí o depende de él? Al parecer, desentonar a la vista es el motor principal que le da sentido al concepto “estorbo público”. Sin embargo, en el caso de mi vecina esa escuela, indistintamente de su deterioro, jamás sería portadora de ese calificativo. A diferencia de lo que pensé en un principio, los recuerdos que le dan sentido a una historia de vida difícilmente pueden ser vandalizados. Esos espacios que ayudan a construir la memoria suelen ser un referente de proyectos urbanos que sí cumplieron una función social. Se distinguen por hacer una ciudad habitable equivalente a un canvas en blanco en el que las personas pueden integrarse a múltiples capas de interacción social. Lo ajeno y lo que enajena se distinguen por su desconexión: por un individualismo plagado de controles de acceso, áreas VIP y otros constructos de falsa seguridad y cuestionable prestigio social. Estar ajenos como sociedad es transitar de encierro a encierro. La ausencia de áreas comunes que le den forma a la palabra socializar suele redundar en desconfianzas colectivas que convierten al vecino en hipérbole de miedos e inseguridades. Como muchos ya deben saber, la distancia es capaz de inventar bosques encantados, tierras de tribus salvajes y “zonas calientes”. Las “metas sociales” de algunos aparentan estar trazadas: compiten por crear la jaula más bonita y no por construir el punto de encuentro más abierto y acogedor. En el Puerto Rico de hoy, para muchos, tomar el autobús es sinónimo de pobreza y caminar la ciudad es equivalente

a peligro; en cambio, encerrarme en mi casa y sentirme seguro mientras miro desde la distancia es sinónimo de poder y un buen estatus social. El panóptico carcelario del que nos habló Foucault también tiene rostro de progreso y de metrópolis cuando la ciudad nos convierte en carceleros de nosotros mismos. Algunos hacemos chistes sobre los filtros fotográficos de algunas aplicaciones que restan edad o fabrican atributos físicos, pero en el contexto de la ciudad y sus encierros resulta imperativo saber qué es lo que filtran las ventanas de seguridad y los controles de acceso. Estas fotos son la autopsia de un país en abandono o de una política pública ajena a su función social, mas no de la memoria de mi vecina. Mi preocupación por mostrarle estas fotos era tan imaginaria como autorreferencial: los escombros que le mostré no fueron de su mundo, sino del mío. Ella no necesitaba rescatar nada de ese lugar; era yo, incapaz de quitarme el sombrero de educador, quien fantaseaba con restaurar la escuela e integrarla nuevamente al devenir de la ciudad. Cuando recorrí la escuela fue de modo externo; no podía ver lo que un día posibilitó este espacio dado mi condición de explorador ajeno a su historia. En cambio, mi vecina me narró un recorrido interno que fue posible en gran medida a un espacio social que, además de servir para educarla, fungió de escenario para crear su memoria tanto individual como colectiva. El punto de referencia desde donde construimos nuestra memoria dice mucho de nosotros al igual que del país en que vivimos. Lo que la ciudad privilegia y endiosa

es un buen referente que se debe leer en contraposición de lo se que abandona y criminaliza. Desafortunadamente, la memoria no tiene cabida en una gráfica de estadística ni es cotizable en el mercado de valores. De ahí el hecho de que muchos de los centros de encuentros sociales con los que contamos al presente en realidad son espacios de interacción comerciales. El mercado necesita la interacción sociocultural sin que necesariamente esta premisa se pueda aplicar a la inversa. Por eso, las fotos y los espacios que le dan forma a nuestra memoria son el escenario perfecto para hacerles una radiografía de nuestros valores, pues cuando se definen las prioridades también se define lo que no importa. Habitamos la ciudad cuando la conocemos y dejamos de inventar a sus habitantes; cuando necesitamos darles nombre y apellido a esos culpables que destruyen, se apropian y restauran espacios comunes por lo que ahora nos quieren cobran la entrada. Ojalá que la aspiración sea a que los recorridos externos e internos encuentren un campo fértil en la ciudad que nos circunda; que la meta sea, no el cliché de encontrarnos en las calles y darnos un abrazo fraternal, sino un primer paso tan simple como caminar la ciudad, cruzarnos en el camino y no temernos los unos a los otros.

24Cruzar(se)