9 minute read

CUERPOS, COSAS Y ENTORNOS

CUERPOS, COSAS Y ENTORNOS: REPENSANDO LA DOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA José Eugenio Rubilar Medina

Investigador en formación Universidad de Barcelona

Advertisement

En la encrucijada de un panorama complejo que está proyectando más incertidumbres que certezas, hemos podido ir reconociendo nuestra vulnerabilidad frente a un acontecimiento de carácter biológico y material que, en la actualidad, nos ha puesto en jaque en términos individuales y sociales. El COVID-19, comúnmente denominado “coro- navirus”, ha proliferado y se ha expandido sin hacer distin- ciones de clase, género, procedencia, edad, etc. Hacer una lectura de las implicancias socioculturales de esta crisis biológica puede ser aún muy prematuro y hasta presuntuo- so, sin embargo, una mirada glocal de la pandemia, permite situar algunas consideraciones que se han venido sucedien- do para repensarlas y, porque no, para repensarnos. Cuando utilizo el concepto glocal, remito a la comprensión de una dimensión espacial sobre relaciones y articulaciones "loca- les-globales". Bajo esta lógica, también me permitiré situar una lectura que remita a aquellos acontecimientos que suceden en la intimidad de espacios domésticos, pero, asimismo, en contextos y entornos más amplios. De lo anterior, debo dejar claro que lo que sucede en cada hogar es una singularidad que no puede reproducirse en generalizaciones, por tal motivo, remitiré a mi experiencia vivida (Van Manen, 2003), una experiencia que implica la reconstrucción de una existencia transitoria que, al trascender al marco intersubjetivo, entra en un escenario político donde se confrontan opciones de futuro posibles e inciertos (Torres, 2006). Esta experiencia corresponde a una trayectoria de seis semanas de confinamiento en Barcelona, acatando las normas impuestas por el gobierno español, observando mi entorno en las acotadas salidas permitidas para realizar compras esenciales y siguiendo con atención, a través de los medios, la evolución de la pandemia. Un seguimiento en el que solo se pueden recoger los datos de las cifras que se difunden y actualizan a diario -esas mismas con las que se acentúa la tragedia- y, por consiguiente, promueven y dilatan especulaciones, pronósticos y tendencias. Esa lógica neoliberal de tratar “los fenómenos sociales como los mercados o el capital financiero” (Žižek, 2020, p. 26). Pareciera que toda la complejidad de este panorama se pudiera reducir a una codificación numeral. No es mi intención en este texto hacer un resumen estadístico, ni mucho menos, levantar pronósticos o plantear una hipótesis causal, al contrario, me gustaría reflexionar sobre la contingencia y repensar cómo esta pandemia a afectado nuestras relacio- nes con otras personas, con nuestros cuerpos, con las cosas y con nuestro entorno. Una de las cuestiones que me ha despertado interés, se centra en la cultura material, y el lugar de los [objetos] cosas que, para el caso de este análisis, las adscribiré al relato de la dolencia. Si vamos a la acepción que plantea la RAE, “dolencia” [del latín dolentia], define una indisposi- ción, achaque, enfermedad. De lo anterior, se abre un entendimiento adscrito principalmente a una carencia en el estado “vital” en las dimensiones tanto individuales como colectivas. Los efectos del COVID-19, en parte importante de la población, han implicado el desarrollo de una patolo- gía -individual y social- que conduce a un deterioro de la condición “vital” y, en el peor de los casos, causa la muerte. Quiero dejar claro que, al hacer alusión a esa condición “vital”, me situó desde una lectura antropológica pues, referirme a los términos de la salud, puede dar lugar a mal entendidos. Esto se debe a que no soy un especialista de salud facultado para realizar diagnóstico alguno, ni mucho menos, referirme en detalle y profundidad a la diversidad de casos sintomáticos como asintomáticos. No puedo dejar de pensar que el coronavirus es mucho más que una enfer- medad (Galindo, 2020).

Volviendo a la noción de “dolencia”, su utilización no se restringiría únicamente a la causa efecto de una enfermedad, por eso quisiera que se tomara en consideración el lugar de la “indisposición”, el “achaque” y “la carencia” para ir repensando los ecos de esta pandemia. Con esto no pretendo declarar otro acervo que sustituya nuestra comprensión de la dolencia, más bien intentaré esbozar un conjunto de posibilidades abiertas a relecturas, debates y tensiones. Pues son las dolencias, incluso esas más modestas, las que nos inducen a la metamorfosis, proyectando una dimensión inédita de la existencia, abriendo en nosotros, los humanos, una metafísica que trastoca las relaciones con nuestro cuerpo, con el prójimo (Le Breton, 1999, p. 26) y con el mundo que nos rodea. Las radicales restricciones que se han sucedido dentro de las políticas de confinamiento, repercuten como una dolencia que delega y coarta nuestras rutinas, poniendo obstrucciones a nuestros proyectos de cotidianeidad. Una cotidianeidad que se ha visto coartada, porque debemos, quienes tenemos ese privilegio, permanecer en nuestros hogares. Estas restricciones de libertades se experimentan como dolencias que explicitan una “fragilidad (inmunológica/ontológica) sea la condición y causa de los contenidos de nuestros afectos actuales: miedo, aburrimiento, soledad, incredulidad, etc.” (Yáñez, 2020). Todo lo que antes del confinamiento marcaba una cotidianeidad -en cuanto experiencia familiar, amistades, trabajo, deporte, etc.-, actualmente, es vivido como algo del todo extraño, pues se ha quebrajado la trama de costumbres que nos instalan el gusto de vivir (Le Breton, 1999). En este contexto el cuerpo se ha tenido que acostum- brar a las distancias, evitando los abrazos, estrechar las manos y besar. Por extensión, ahora también ha cambiado nuestra relación con las cosas, éstas ahora tampoco se pueden tocar sin el uso de un guante, sumando además, el uso generalizado de las mascari- llas. Es así como nuestros cuerpos se han visto forzados al uso de éstas cosas que comúnmente estaban destina- das, por cuestiones de higiene laboral y cuidado preventivo (medicina, manipulación de alimentos, laboratorios, etc.), a otros fines. Sin embargo, ahora y sobre la marcha, hemos ido desarrollando una obliga- ción para con esas cosas, y esas cosas para con nosotros (Van Dyke, 2015): las mascarillas y los guantes. Estas dos cosas se han hecho parte de una cotidianei- dad otra donde su uso no es ingenuo, más bien, respon- de a una obligación preventiva adscrita a una suerte de demanda ética y cívica. De este modo, se ha ido configurando un paisaje de relación que remite, no solo a una reestructuración social, sino también vital. Una compleja interrelación donde dichas cosas comienzan a articularse como extensiones de nosotros y nuestros cuerpos. Es importante desenmarañar la clásica relación cartesiana “sujeto-objeto” que hace que los humanos nos distanciemos de nuestro entorno natural y material.

Con esto no pretendo extenderme en una teoría general de los objetos, ni tampoco, detallar los tipos y variedades, dentro de las cuales se han intentado categorizar el mundo material, más bien, me interesa poner foco en las relaciones, volviendo a considerar, el lugar de estas cosas en nuestras vidas. Para ello, quisiera tomar la distinción que realiza Tim Ingol quien pone en discusión la agencia de las cosas inanimadas, partiendo de una distinción ontológica entre objeto y cosa. En la medida que nos referirnos a “objetos”, se estaría haciendo alusión a una materialidad acabada, contenida y capturada, mientras que hablar de “cosas”, conlleva el reconocimiento de su formación inacabada susceptible a múltiples relaciones, cambios, movimientos, flujos, una cosa que existe en su cosificación (Ingold, 2011). Desde este argumento, me he ido refiriendo a las mascarillas y los guantes como cosas. Esto no es detenerse en la preocupación de qué y cuáles son las cosas que importan (Miller, 2011), sino desenmarañar lo que supone una relación de cosas y cuerpos y otras cosas y otros entornos. Es muy recurrente, en el seguimiento analítico que se hace sobre las cosas, volver a su origen, causa o preconcepción. No obstante, deberíamos detenernos un momento y reflexionar como las cosas se proyectan en términos de trayectoria o, en el caso de este texto, pueden reinscribirse sobre la noción de dolencia. Durante las últimas semanas, el uso extensivo de guantes y mascarillas, ha conllevado una acelerada producción y, en algunos casos, su confiscación por la alta demanda. Sin poner sobre la mesa un debate (que ya lo hay) sobre una valoración respecto a función, utilidad y calidad, me detengo a considerar, en primer lugar, lo que sería la propia vida de estas cosas. Con esto no quiero elevar un mal entendido sobre el que se reinter- prete “la vida de las cosas” como una cuestión reducto- ra a los preceptos biológicos; todos sabemos que las cosas no cuentan con un sistema nervioso central (Van Dyke, 2015). Cuando me refiero a que las cosas están vivas, es porque estas cambian y se mueven, se fugan en torno a distintas superficies que van conformando su alrededor y atentan con su disolución o cambio (Ingold, 2011). Son estos cambios y movimientos los que permiten hacer una relectura y un seguimiento de la “dolencia”, dejando claro que, también es cierto, las cosas tampoco sufren (Van Dyke, 2015). Si bien, mascarillas y guantes, no son más estables que los cuerpos, sus condiciones de existencia y capacidad de resistencia se ponen en juego, sin olvidar que las cosas no tienen intenciones conscientes y nosotros, los seres humanos, sí. Sin embargo, centrarnos en la dolencia nos obliga a atender el fluir y los flujos de estas cosas. Mascarillas y guantes van cambiando su condición material que lleva consigo otras consecuencias, transformaciones y cambios desde lo que ha supuesto su actual incrustación en las relaciones para con nuestros cuerpos, nuestro alrededor y con otras cosas. Me pregunto ¿qué tan incierto es el destino de las mascari

llas y guantes? No volvamos a su origen, sino a sus fugas para imaginar un futuro posible con ellas, sus transformaciones y sus movimientos. Mascarillas y guantes que se han ido inscribiendo en nuestros cuerpos por el dilema vital de contaminar o contaminarnos. Y sí, “contaminar”, una metáfora que seguro se perpetuará porque es muy probable que estas cosas continúen sus flujos en otros entornos para seguir mutando y cambiando y, de la mano con la dolencia, moverse por los océanos, albergándose en el zooplancton, residiendo en los peces y mamíferos marinos (Setälä, Fleming-Lehtinen, & Lehtiniemi, 2014), volviendo por esas fugas a nuestros cuerpos ya [in]dolientes en otro plato de sopa.

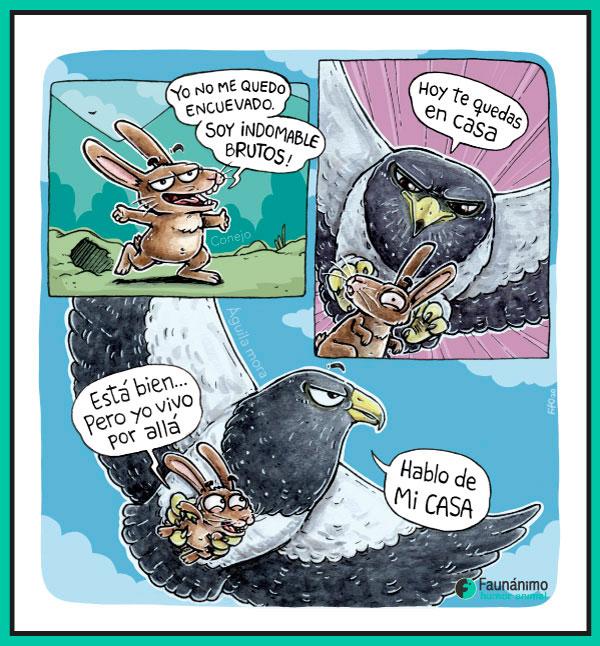

Ya sabemos qué pasó, si no aparece el conejito de pascua este año...

Seguimos en una situación de cuarentena a nivel nacional y mundial, por eso el llamado a quedarse en casa se mantiene, para así disminuir los contagios por el coronavirus lo más posible… Aunque este conejito indomable es algo por ado.

Con un poco de humor queremos amenizar los días y recordar la importancia de cuidarnos y en estas fechas de Fin de semana Santo y de Pascua, contemplar el hecho de vivirlo de una manera más interior y no exponernos a posibles riesgos.

¿Sabías que una de las principales presas del Águila mora, son los conejos?

https://faunanimo.cl/