II S SOOMMMMEERRGGIIBBIILLI I D DI I “ “B BEETTAASSOOM M” ”

O OPPEERRAAZZIIOONNI I N NEELLLLA A Z ZOONNA A D DI I FREETOWN E

NELL'ATLANTICO CENTRO OCCIDENTALE

(DICEMBRE 1940 - MAGGIO 1941)

Di Francesco Mattesini

1

Da 7 Anni di Guerra Fotostoria N. 31– di Pietro Caporilli

Fin dall'inizio della guerra, il grande ancoraggio naturale di Freetown, capitale della Sierra Leone, situata sulla costa occidentale dell'Africa a non grande distanza dall'Equatore, era divenuto un importante centro di raccolta del traffico marittimo diretto in Inghilterra. Vi giungevano navi dall'America meridionale e quelle che seguivano la rotta del Capo di Buona Speranza provenienti dall'Asia, dall'Australia e dal Medio Oriente. Da Freetown le navi più veloci proseguivano isolatamente verso nord, seguendo rotte largamente divergenti nella vastità dell'Atlantico; al contrario, quelle lente venivano riunite nei convogli «SL» che si formavano in quel porto. Naturalmente, anche gran parte del traffico proveniente dalla Gran Bretagna e diretto nelle colonie dell'Asia e dell'Africa facevano scalo a Freetown.1

La Seekriegsleitung, la Direzione delle Operazioni Navali della Marina germanica, aveva più volte sollecitato l'ammiraglio Karl Dönitz, Comandante dei Sommergibili germanici (B.d.U.) affinché inviasse sommergibili in quella zona allo scopo di ottenervi un effetto diversivo e nello stesso tempo cogliervi facili successi.

Sebbene la SKL avesse promesso l'appoggio di petroliere per assicurare l'indispensabile rifornimento dei sommergibili, Dönitz fu alquanto restio ad impiegare in quelle acque africane alcune delle poche unità che si rendevano disponibili per operare contro i convogli ad occidente delle Isole britanniche.2 Infatti, a differenza dell'Alto Comando, che riteneva strategicamente più importante attaccare il nemico nel maggior numero di zone, allo scopo di tenerlo impegnato e costringerlo a frazionare le forze di difesa disponibili, il B.d.U. considerava che i lunghi viaggi di andata e ritorno per raggiungere obiettivi lontani avrebbero influito negativamente sul rendimento complessivo dei sommergibili.

Nondimeno, davanti alle sollecitazioni della SKL, ed anche per rendersi conto di quale situazione esistesse realmente nell'Atlantico meridionale, in previsione di una futura probabile spedizione in quelle acque, nella primavera-estate del 1940 il B.d.U.

1 Per l’attività operativa dei sommergibili è stata consultata la vastissima documentazione dell’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, in particolarmente i fondi “Betasom”, “Maricosom”, “Naviglio Militare” e “Scambio notizie con Ammiragliato britannico”. Per chi desidera approfondire gli episodi, può farlo nel libro di Francesco Mattesini, Betasom. La guerra negli Oceani (1940-1943), 2a edizione riveduta e ampliata, USMM, Roma, 2003. L’opera contiene le statistiche, le tabelle e le cartine di questo Saggio, che sono state compilate dall’Autore.

2 Per rifornire durante i trasferimenti i sommergibili, il Governo spagnolo concesse benevolmente che due petroliere tedesche, la Charlotte Schliemann (nome in codice «Culebra») e la Corrientes (nome in codice «Lima»), restassero a Las Palmas, nelle Isole Canarie, dove si trovavano dal settembre 1939.

2 P PRRIIMME E C CRROOCCIIEERRE E D DEEI I S SOOMMMMEERRGGIIBBIILLI I D DI I B BEETTAASSOOM M N NEELLLLE E A ACCQQUUE E E EQQUUAATTOORRIIAALLI I D DEELLL L’’A AFFRRIICCA A O OCCCCIIDDEENNTTAALLE E

aveva inviato a sud il nuovo U-A (un sommergibile costruito in Germania per la Marina turca, ma non consegnato per lo scoppio della guerra), che per le dimensioni e la minore manovrabilità appariva inadatto alla lotta contro i convogli.

Il sommergibile tedesco UA, ex Batiray. In costruzione per la

e inserito nel

Successivamente, in novembre e dicembre di quell'anno anche l'U-65 e l'U-37 furono inviati nelle zone meridionali, il primo davanti a Freetown, l'altro nella zona di Gibilterra. I tre sommergibili ottennero grandi successi, affondando ciascuno da sette a otto navi, e generarono per il nemico notevole allarme. Ciononostante, avuta la conferma che i sommergibili, evitando i lunghi trasferimenti, potevano allora ottenere successi maggiori nelle zone settentrionali, Dönitz prendeva le seguenti decisioni, registrate nel suo diario di guerra in data 21 dicembre 1940:

«In base alle comunicazioni dell'U-65 e U-37 si conferma il sospetto che l'impiego dei sommergibili nella zona meridionale non porta gli stessi successi che potrebbe portare al Nord. Mi decido quindi a richiamarli, per impiegarli poi nella più redditizia zona settentrionale. I tre grossi sommergibili italiani sono previsti per Freetown per avere il desiderato effetto diversivo in quella zona: il CAPPELLINI, per primo, entrerà in quella zona alla fine dell'anno».

3

Turchia all’inizio della guerra fu confiscato

naviglio della Kriegsmarine. A differenza degli U-boote tipo II, VII e IX aveva grosse dimensioni e il cannone sistemato a prora della grossa torretta.

Il progetto di inviare sommergibili italiani ad operare nell'Atlantico meridionale non era nuovo. Lo stesso Dönitz aveva manifestato questo intendimento fin dalla fine di settembre, ma poi non lo aveva attuato poiché aveva ritenuto più conveniente riservare i sommergibili che si rendevano disponibili, per mantenere un forte concentramento nell'area settentrionale. Nello stesso tempo, ben valutando l'importanza di Freetown per l'economia di guerra della Gran Bretagna, aveva pensato di intralciarvi il traffico, minandone gli accessi di entrata; il progetto non si era reso attuabile per la mancanza di un sommergibile adatto allo scopo, ossia di un battello posamine capace di spingersi tanto lontano dalle basi della Francia. Fu allora che si rivolse ai suoi alleati che possedevano nel Pietro Micca una grossa unità subacquea adatta al particolare compito.

Il 5 novembre del 1940, durante la visita dell'ammiraglio Angelo Parona a Parigi, il B.d.U. aveva chiesto al Comandante di Betasom di prospettare a Supermarina l'opportunità di impiegare quel sommergibile per effettuare uno sbarramento di mine molto ampio davanti alle varie rotte di accesso dell'ancoraggio di Freetown, e successivamente di trattenerlo a Bordeaux per impiegarlo nel duplice compito di posamine e di silurante a lungo raggio. La missione nelle acque di Freetown, proposta dal Comandante Superiore dei Sommergibili, venne considerata da Parona «possibile di successo e di notevole effetto sul nemico», ma l'assegnazione del Micca alla base implicava complicazioni di carattere logistico, essendo necessario trovare lungo la Garonne un'altra località di attracco dove preparare un deposito per le mine, e sistemarvi il relativo personale per la manutenzione e la preparazione delle armi. Tuttavia, dal momento che le difficoltà apparivano superabili, la proposta venne prospettata da Parona a Maricosom, ma l'ammiraglio Mario Falangola, Comandante dei Soimmeregibili italiani (Maricosom) fu costretto a dare parere negativo poiché il Micca, impiegato per trasportare materiali urgenti alle guarnigioni di Lero e Rodi, era ritenuto indispensabile in Mediterraneo.3

Si tornò a parlare di missioni nelle acque di Freetown ai primi di dicembre, quando con il fallimento delle operazioni in comune nell'Atlantico settentrionale e in seguito a pressioni di alcuni ufficiali dello Stato Maggiore di Betasom, soprattutto del comandante Todaro, l'ammiraglio Dönitz convenne fosse giunto il momento di sperimentare l'impiego di alcuni nostri sommergibili in quell'area per farsi un'idea di quale sarebbe stato il loro rendimento rispetto a quello che riuscivano ad ottenere nell'Atlantico settentrionale. Pertanto, dopo accordi con l'ammiraglio Parona, fu previsto che tre grandi sommergibili italiani sarebbero stati impiegati davanti a

L’ammiraglio Falangola aveva pensato di affidare la missione ad un battello posamine del tipo «Atropo», ma non l'attuò per l'insufficiente autonomia dei sommergibili di quella classe.

4

3

Freetown – dove le caratteristiche meteorologiche e climatiche erano loro più confacenti – per i seguenti due motivi: sganciarvi i sommergibili tedeschi e mantenere una certa pressione al sud con l'intento di crearvi una diversione, avente lo scopo di tenere frazionata e in allarme la difesa antisommergibile del nemico.

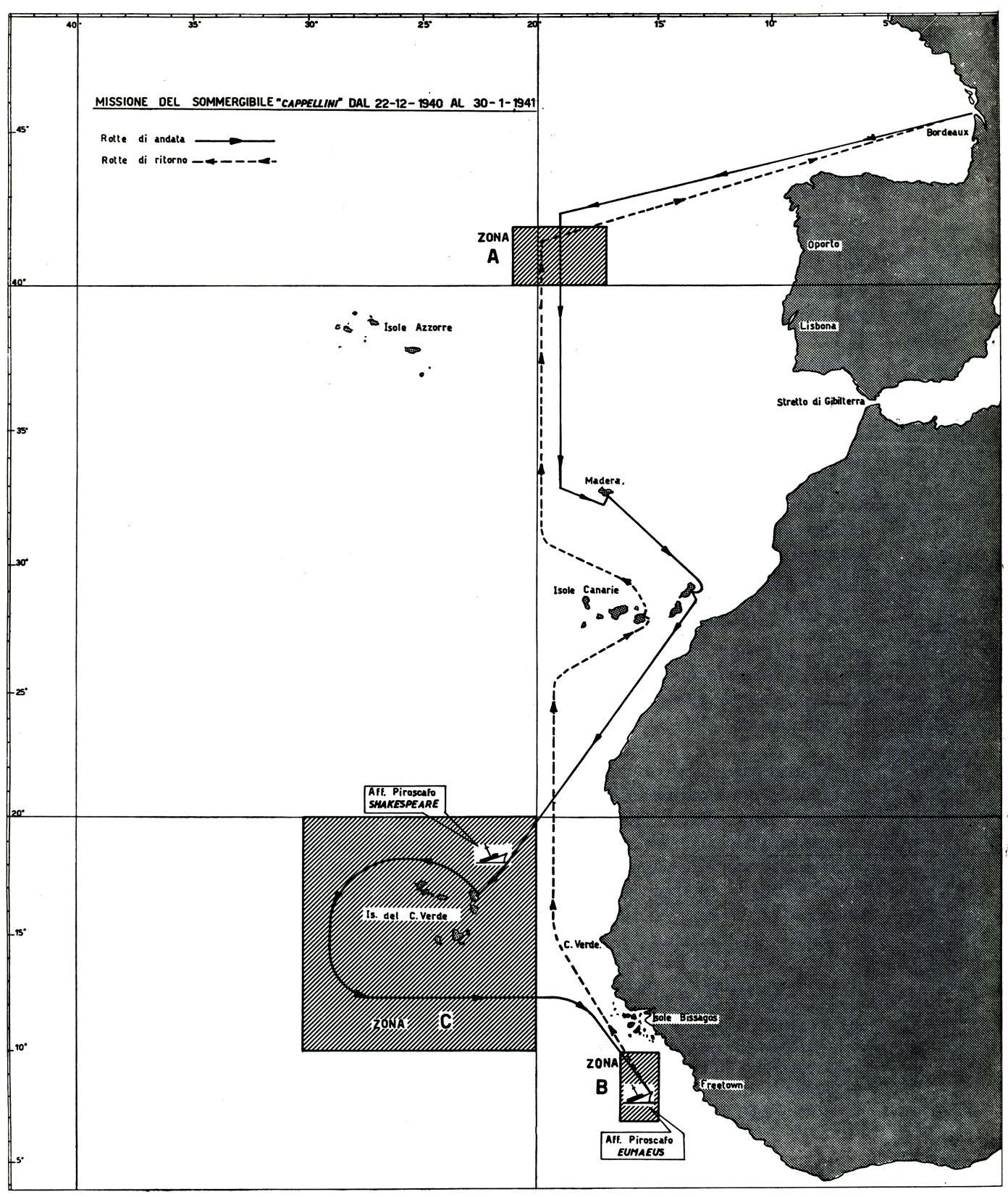

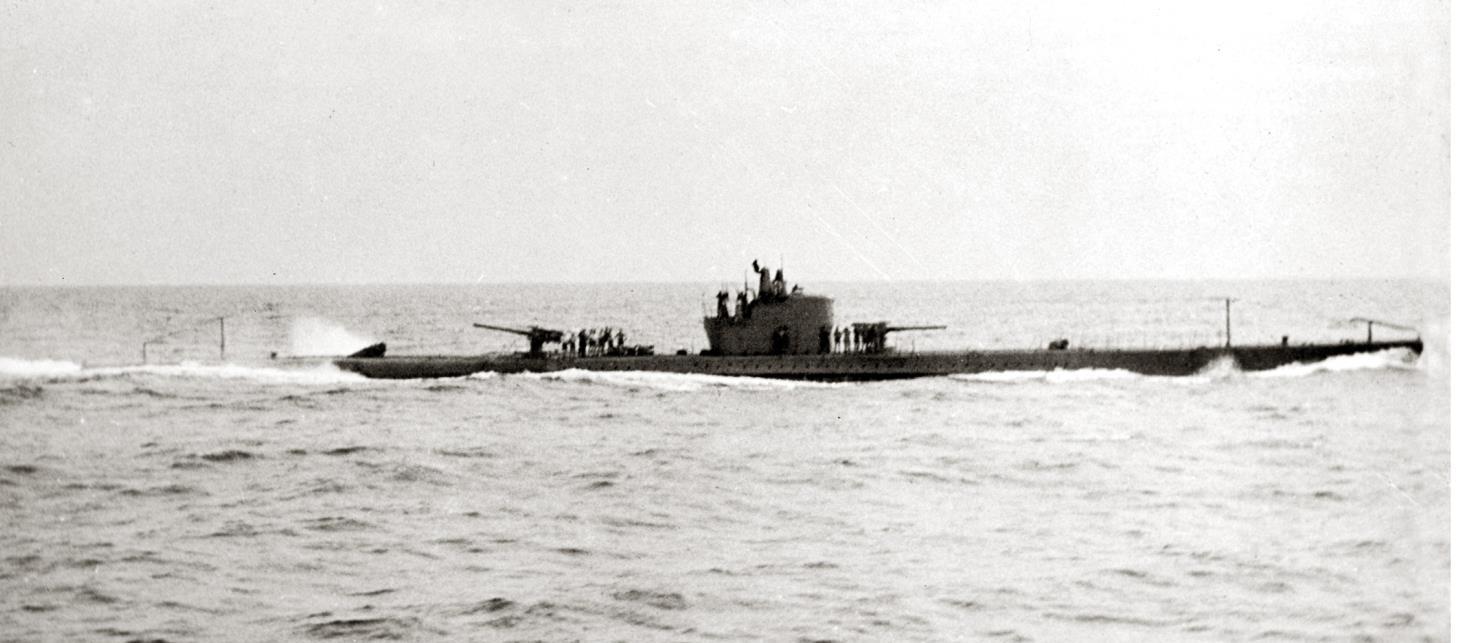

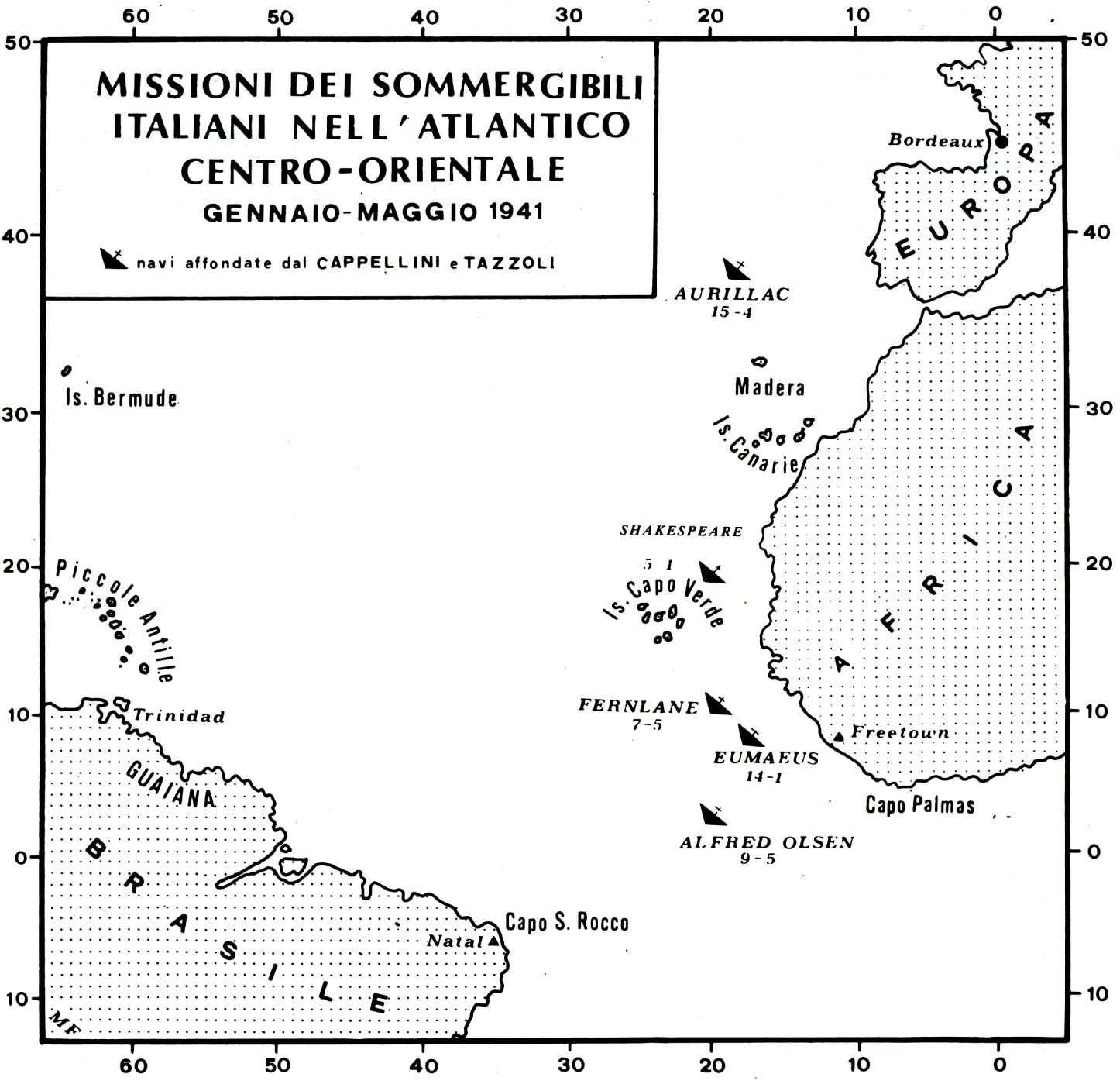

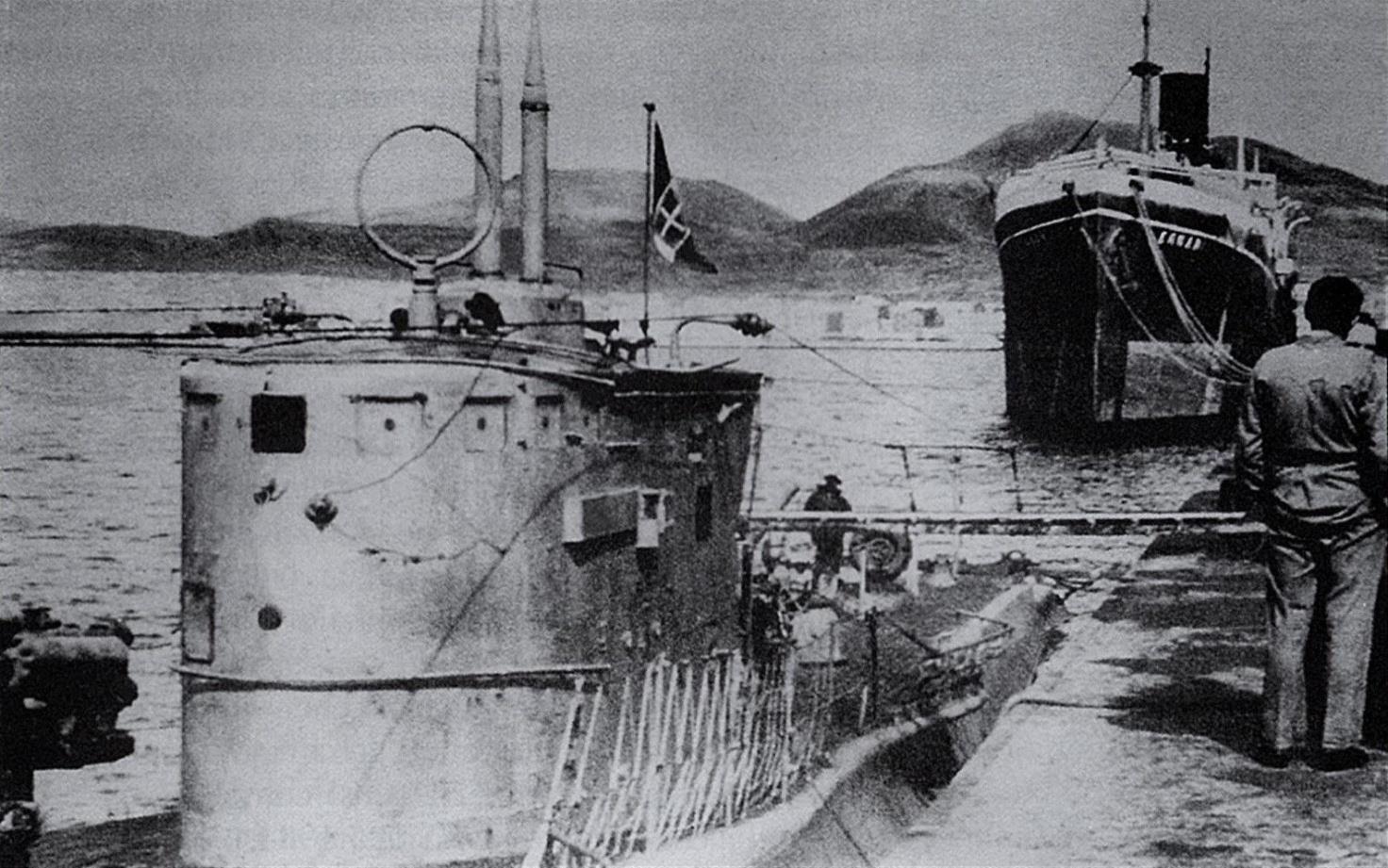

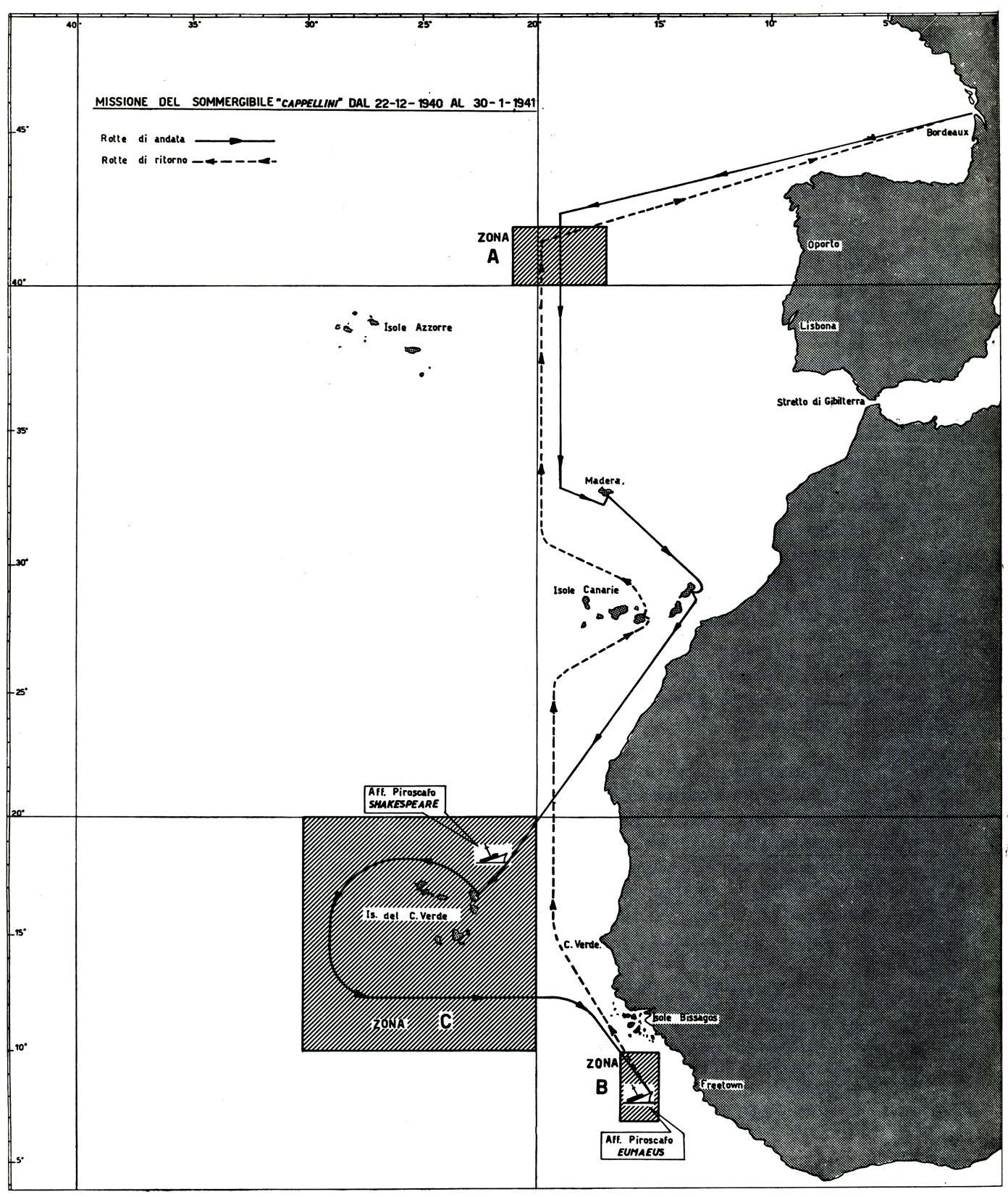

Il 22 dicembre del 1940, l’Alfredo Cappellini (capitano di corvetta Salvatore Todaro), al momento il solo sommergibile che avesse ultimato radicali lavori di trasformazione – riguardanti fra l'altro un maggiore snellimento dello scafo mediante abbassamento della torretta e delle camicie dei periscopi, l'aumento dell'autonomia e un maggiore stivaggio per i proiettili d'artiglieria e per i viveri – salpò dal porto intermedio di Le Verdon con destinazione Freetown e le Isole del Capo Verde. Passò a ponente di Oporto e procedendo con rotta a sud esplorò la rada di Funchal, nell'Isola di Madera e percorse la rotta fra Madera e le Canarie senza avvistare traffico nemico.

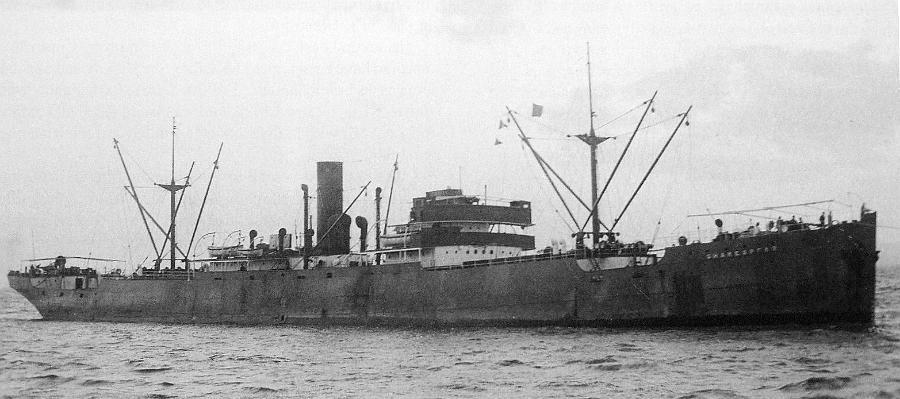

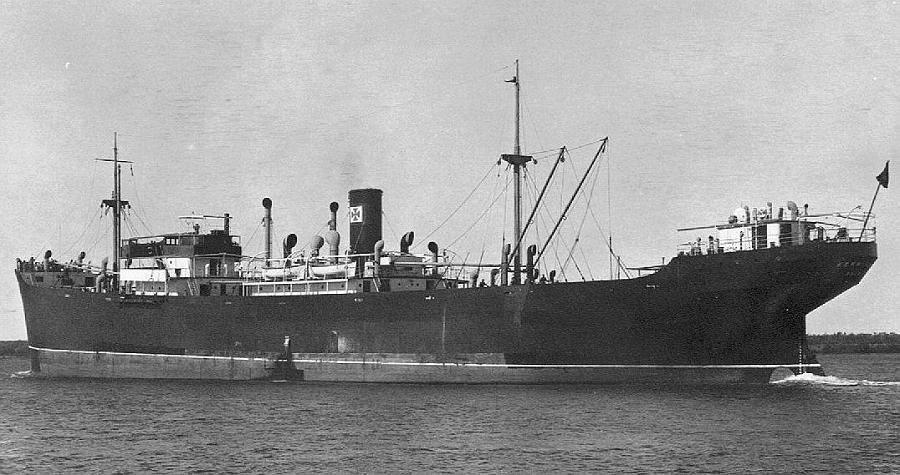

Finalmente, il mattino del 5 gennaio del 1941 trovandosi tra le Canarie e la costa africana il Cappellini, incontrò il piroscafo britannico Shakespear, di 5.029 tsl, partito da Bristol con il convoglio OB.262 e diretto a Porto Said con un carico di carbone. Per evitare che quella nave gli sfuggisse, il comandante Todaro decise di non attendere la notte per attaccare, e subito manovrò per cercare di mettersi in favore di sole che, essendo ancora molto basso, poteva ostacolare la punteria avversaria. Ma poiché il piroscafo si accorse del sommergibile, e aprì il fuoco dalla distanza di 3.000 metri con il pezzo di poppa, Todaro si vide costretto ad inviare gli uomini ai cannoni e, da distanza ravvicinata, dar corso ad un pericoloso duello d'artiglieria che si

5

Le modifiche al sommergibile Cappellini con l’abbassamento della torretta e delle camicie dei periscopi.

prolungò per 45 minuti. Colpito più volte, mettendo fuori uso il cannone del piroscafo con l’uccisione di due armieri e del terzo ufficiale che dirigeva il tiro, Percy Donald Jone, con incendi in plancia e nelle stive, lo Shakespear (capitano Charles Albert Bailey) dopo aver alzato bandiera bianca, affondò con diciannove uomini dell'equipaggio; ma anche il Cappellini, inquadrato da più proietti e colpito in pieno da una granata, che uccise l’artigliere Giuseppe Bastoni facente parte dell'armamento al pezzo poppiero, corse un grosso pericolo.

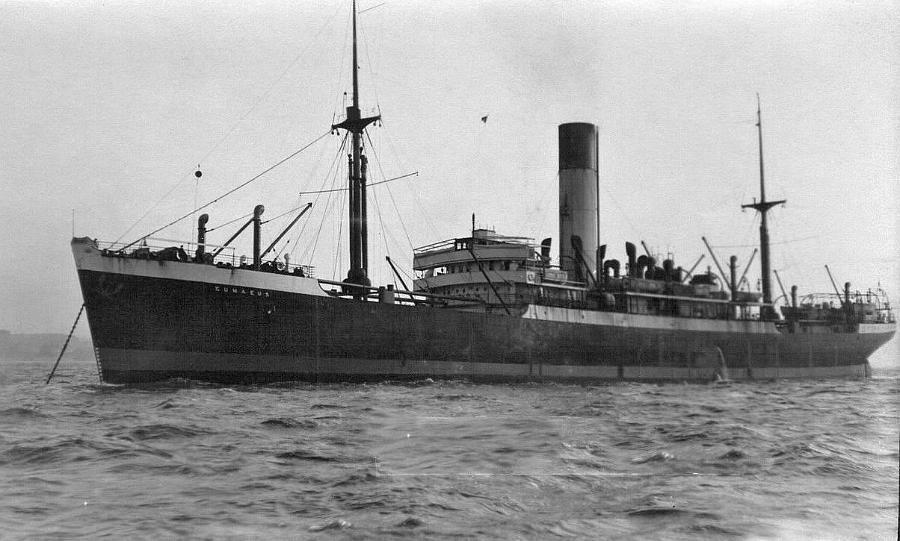

il piroscafo britannico Shakespear che fu affondato dal sommergibile Cappellini il 5 gennaio 1941 tra le Isole Canarie e la costa africana.

Il piroscafo Shakespear immobilizzato e in fiamme ripreso da bordo del sommergibile Cappellini.

Presentandosi il problema dei naufraghi, Todaro volle soccorrerli. Come già aveva fatto con gli uomini del piroscafo belga Kabalo, che aveva affondato il 16 ottobre a 700 miglia ad ovest di Madera, rimorchiò l'imbarcazione sulla quale si

6

trovavano ventitre persone, e ospitò a bordo del sommergibile il comandante britannico che era ferito. Quando nel corso della notte la violenza del mare agitato spezzò il cavo del rimorchio, Todaro non esitò a tornare indietro per ricercare l'imbarcazione, e poiché questa si era sfasciata e faceva acqua, decise di prendere gli uomini a bordo sistemandoli alla meglio sulla coperta. Malgrado il rischio incombente di essere scoperto, e quindi di essere costretto ad immergersi con la prospettiva di condannare i naufraghi a sicura morte, riuscì a portarli in salvo sulla vicina Isola del Sole, nell’Arcipelago di Capo Verde4 .

Dopo aver incrociato per qualche giorno fra Capo Verde e la costa africana il Cappellini raggiunse la zona prospiciente Freetown, dove il mattino del 14 gennaio, avvistò il piroscafo da carico inglese Eumaeus, di 7.472 tsl, in rotta da Liverpool per Colombo, Singapore e Shanghai. L'alba era prossima e il comandante Todaro decise di attaccare prima che la luce del giorno, facendo la sua comparsa, rendesse problematica la manovra di avvicinamento. Aumentata la velocità e, stretta la distanza fino a 700 metri, dette il fuori a due siluri di poppa, che l'Eumaeus (capitano John E. Watson), già allertato, evitò con pronta manovra per poi aprire il fuoco con il cannone di poppa.

Il primo colpo cadde ad una cinquantina di metri dalla prua del sommergibile, al quale non restò che accettare il duello. I cannonieri si precipitarono ai due pezzi da 100 mm e il Cappellini cominciò a sparare. Il suo tiro si incrociò con quello del

4 Da informazioni più recenti sappiamo che lo Shakespear, costruito nel 1926, appartenente alla South American Saint Line, ed era al comando del capitano Charles Albert Bailey. Oltre al carico di carbone trasportava anche forniture militari, ed aveva un equipaggio di 40 uomini e 2 cannonieri, serventi dell’unico cannone situato a poppa del piroscafo. Lo Shakespeare, preso il mare da Barry, era partito in convoglio da Liverpool il 20 dicembre 1940, e dopo la dispersione delle trentadue navi dell’OB.262, avvenuta tre giorni dopo, aveva diretto isolato per Suez e Alessandria. L’equipaggio dello Shakespear ricevette l’ordine dal comandante di abbandonare la nave dopo che un colpo del Cappellini aveva messo fuori combattimento il cannone e ucciso i serventi. Affondo a 142 miglia a nord-est dalle Isole di Capo Verde, in lat. 18°05’N, 19°10’W, e con la nave si persero 20 uomini, 18 dell’equipaggio e i 2 cannonieri. I superstiti, trasportati dal Cappellini fino a 4 miglia dall’Isola del Sole di Capo Verde, per poi andare a terra con la loro scialuppa che era stata rimorchiata dal sommergibile, dopo le cure in ospedale furono portati a St. Vincent dallo sloop portoghese Goncalves Zarro, e poi trasportati in patria dal piroscafo britannico Andalucia Star il 24 gennaio. Il terzo ufficiale dello Shakespear Percy Donald Jones, che aveva diretto il fuoco del cannone restando ferito ricevette la George medaglia insieme al marinaio O.S. Stanley Anderson caduto durante il combattimento.

7

piroscafo, che rispondeva colpo su colpo da una distanza di circa 1.500 metri, e alla quarta salva, lo centrò sulla coperta a prora e subito dopo in vicinanza del cannone.

Il tiro del sommergibile era ormai preciso sul bersaglio quando si verificarono delle noie al rifornimento dei proiettili a causa di un inceppamento agli elevatori dei depositi. Fu necessario fare una catena umana per portare le granate ai pezzi a forza di braccia, facendole salire attraverso il portello della torretta. Poi, si inceppò anche il pezzo di prora che non fu più possibile brandeggiare. Nondimeno, spalleggiato dal tiro delle mitragliere situate in torretta, il cannone di poppa, per quanto surriscaldato, continuò a far fuoco e colpì ancora il piroscafo con un proiettile nel reparto caldaie.

Emettendo abbondantemente vapore l'Eumaeus diminuì la velocità e cominciò a trasmettere il segnale di soccorso, compilato con una lunga fila di SSS, che significavano «Submarine, Submarine, Submarine». Sembrava che ormai fosse alla mercé del Cappellini allorquando, continuando tenacemente a far fuoco, centrò il sommergibile, a poppavia della torretta, con una granata le cui schegge colpirono alcuni serventi fra cui, gravemente, il puntatore elettricista Giovanni Monteleoni, il cui posto venne preso dal tenente del Genio Navale Danilo Stiepovich. Cinque minuti più tardi un'altra granata scoppiò a poppa della torretta e le schegge di metallo rovente falciarono nuovamente il personale alle mitragliere. Stiepovich, con la gamba sinistra asportata e ormai morente, rifiutò di essere portato al sicuro per poter assistere all'affondamento del piroscafo. Venne poi decorato con la Medaglia d'Oro alla memoria.

Sebbene i serventi fossero stati costretti a rallentare il ritmo di fuoco a causa del pezzo di poppa surriscaldato il Cappellini continuò a colpire l'Eumaeus. Il centocinquesimo colpo del sommergibile fu fatale al piroscafo, che raggiunto in un punto vitale si arrestò. Ciò dette modo a Todaro, di stringere le distanze per lanciare un siluro che, scoppiando all'altezza dell'albero, fece affondare la nave in 6 minuti, dopo aver messo in mare le imbarcazioni di salvataggio: erano le 10.15 e il combattimento era durato quasi 2 ore.

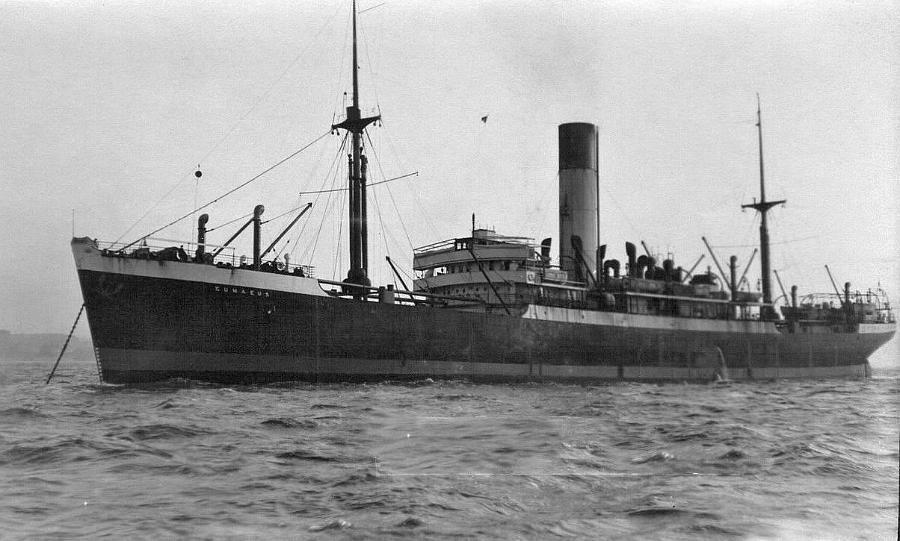

Per il tonnellaggio del piroscafo e per il valore mostrato nel combattimento il comandante Todaro ritenne erroneamente che l'Eumaeus fosse un incrociatore ausiliario fortemente armato. Inoltre, per il gran numero di naufraghi che vide scendere nelle scialuppe di salvataggio o gettarsi a nuoto per cercare scampo all'affondamento, stimò che quella nave dovesse trasportare almeno 3.000 soldati. La descrizione della battaglia fu peraltro ingigantita dalla propaganda di guerra dell'epoca e in base a quanto Todaro aveva scritto nel suo rapporto fu detto che quei soldati, diretti in Egitto, erano stati aggrediti e fatti a pezzi da branchi di pescicani.

8

Al riguardo lo storico navale britannico capitano Roskill, nel libro «A merchant fleet in war», dopo aver descritto dettagliatamente lo scontro porta a conoscenza che l'Eumaeus era armato di un solo cannone, ed era stato sopraffatto dopo aver ultimato le munizioni: in tutto 39 colpi di dotazione. la nave affondò con 80 dei 91 uomini dell'equipaggio. Invece, secondo i Lloyd vi furono tra l’equipaggio dell’Eumaeus soltanto 23 morti, mentre i superstiti sarebbero stati 63.

Tuttavia nel libro di Alan J. Tennent, «British an Commonwealth Merchant Ship

Losses to Axis Submarine», risulta che vi erano a bordo del piroscafo 400 uomini fra membri dell’equipaggio e passeggeri militari, e che tra essi il comandante Watson, 83 uomini dell’equipaggio e 247 passeggeri furono recuperati dai trawler britannici

Bengali (capitano di corvetta Eric Edward Barnes) e Spaniards (capitano di corvetta

Francis James Webster) e portasti a Freetown. Le perdite dell'Eumaeus furono di 18 uomini dell’equipaggio, 15 cannonieri e 153 passeggeri militari. Queste cifre sono più realistiche di quelle di Roskill e del Lloyd.

Il piroscafo britannico Eumaeus affondato il 14 gennaio presso Freetown dal sommergibile Cappellini dopo cannoneggiamento e siluramento. Il comandante Todaro ritenne trattarsi di un incrociatore ausiliario e in Italia fu dato al combattimento grande risalto.

Da parte italiana durante la battaglia persero la vita il sergente Francesco

Moccia, il marinaio Giuseppe Bastino, e il tenente di complemento del Genio Navale

Danilo Stiepovich. L’Eumoeus, che ancora oggi viene da taluni considerato un temibile incrociatore ausiliario, era stato costruito nel 1921 a Dundee, e con venti

9

anni di vita era poco più di una carretta. Apparteneva alla società Ocean Shipping Co., e il suo affondamento avvenne a 118 miglia per 285° da Capo Sierra Leone (126 miglia a est-nord- est di Freetown) , in lat. 08° 55’N 15° 03’W.

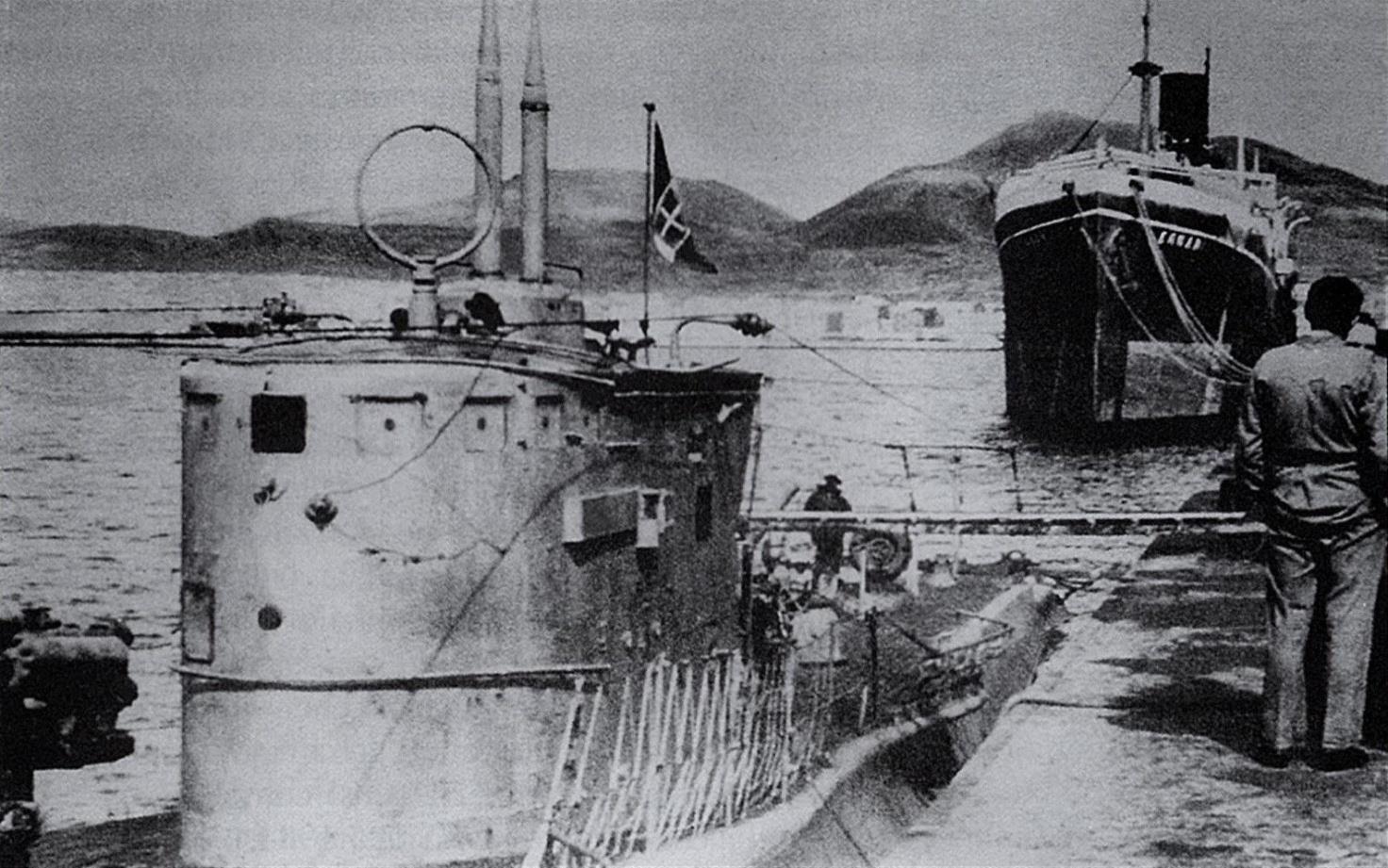

Mentre il Cappellini si allontanava dalla zona alla massima velocità, un aereo inglese Walrus della nave appoggio idrovolanti Albatros (capitano di fregata Wilfred Geoffrey Brittain), che era decollato da Freetown al primo allarme lanciato dall'Eumaeus, sbucò da una nube e picchiò sul sommergibile. Questi, per un difettoso funzionamento di una valvola di allagamento, non fu in grado di immergersi con la dovuta rapidità. Due bombe, esplose vicinissime allo scafo, procurarono avarie ai motori principali, alle batterie accumulatori, alle casse assetto, e si verificarono estesi inconvenienti: le lampadine elettriche e i manometri andarono in frantumi, entrarono in corto i circuiti elettrici, saltarono i fusibili, la luce si spense, si ebbero infiltrazioni d'acqua nelle camere di lancio, mentre un denso fumo nero, causato dalla nafta in fiamme nella sala motori, invase tutti i locali.

Per riparare sommariamente le avarie, occorsero delle ore, fino a sera. Con l'oscurità quando il sommergibile emerse le sue condizioni apparivano precarie e al comandante Todaro non restò che puntare sul porto di La Ruz, nelle Canarie. Qui il sommergibile sbarcò un ferito grave ed ebbe il permesso dalle autorità spagnole, come stabilito dalla convenzione dell’Aja, di rimanere in porto per una settimana.

10

Altra immagine dell’Eumoeus.

Gennaio 1941. Il sommergibile Cappellini, con l’equipaggio che effettua temporanee riparazione di danni in coperta, riportati nel combattimento con il piroscafo britannico Eumoaus.

11

Il Cappellini a La Ruz (Canarie) il 20 gennaio 1941.

Il Cappellini iniziò le riparazioni più urgenti ed imbarcò i rifornimenti, in particolare la nafta, 79 tonnellate, ceduta segretamente dalla petroliera tedesca Charlotte Schliemann, ormeggiata poco distante. Ma avendo l’addetto militare italiano a Madrid informato il comandante Todaro che navi britanniche si trovavano concentrate nei pressi di La Luz, e che per partire occorreva completare le riparazioni al più presto, dopo tre soli giorni di lavori il sommergibile fu in grado di riprendere il mare.

Nella notte dal 23 al 24 gennaio, approfittando della favorevole oscurità dovuta al tempo piovoso, il Cappellini lasciò l'ormeggio dirigendo per il rientro a Bordeaux. Puntando verso nord seguì zigzagando varie rotte tra il 20° e il 21° meridiano, a scopo esplorativo, e nel pomeriggio del 30, scortato da dragamine tedeschi incontrati alla foce della Gironda, risalì il fiume e raggiunse Pauillac.

Dopo 39 giorni di mare, avendo percorso 7.600 miglia ed avendo affondato 12.501 tonnellate di naviglio, il Cappellini rientrò a Bordeaux in condizioni tali da sembrare un relitto, e per ripararlo occorsero circa due mesi di lavori in arsenale.

Salvatore Todaro era tutt'altro che un freddo calcolatore. Il suo temperamento latino, siciliano che non sopportava l'attesa, lo portava ad affrontare il combattimento con decisione, audacia e sprezzo del pericolo accettando i rischi che da esso ne potevano derivare. Era quello un modo di agire non condiviso dall'ammiraglio Dönitz, il quale, secondo quanto ha riferito l'ammiraglio Cocchia, scrisse in un suo rapporto: «Dovrebbero dargli il comando di una cannoniera».

Anche l'ammiraglio Parona, pur riconoscendo a Todaro doti di «grande entusiasmo, energia e spirito combattivo», non condivise il modo in cui egli aveva impostato il combattimento, ossia dando la precedenza all'azione diurna con il cannone anziché a quella notturna col siluro, che offriva maggiori possibilità di successo con minori rischi per il sommergibile.

Fu per evitare che altri comandanti potessero seguirne l'esempio che Betasom impartì ordini tassativi prescrivendo di non impegnare combattimento in superficie navi attaccate con i cannoni, se non per dare il colpo di grazia ai bersagli immobilizzati dai siluri.

12

Nell'autunno del 1941, dopo altre tre missioni svolte nel Nord Atlantico, il comandante Todaro venne sbarcato dal Cappellini, con il quale aveva affondato 3 navi mercantili per 17.687 tonnellate. Tornato in patria, con una fama leggendaria, si occupò dell'allestimento dei sommergibili tascabili «CB» destinati alle missioni nel Mar Nero. Passato successivamente sui mezzi d'assalto morì, il 14 dicembre del 1942, a bordo del Cefalo, un peschereccio attrezzato per il trasporto di motoscafi siluranti, durante un attacco di aerei americani nel Canale di Sicilia. Venne decorato con la Medaglia d'Oro alla memoria.

13

“CALVI” NELL’ATLANTICO MERIDIONALE

Il 30 gennaio 1941, lo stesso giorno del rientro del Cappellini, l'ammiraglio

Parona informò Supermarina che in seguito a direttive concertate con l'ammiraglio

Dönitz aveva posto allo studio una missione da svolgersi con i tre sommergibili della classe «Finzi» (Finzi, Calvi, Tazzoli), lungo le coste sud-occidentali dell'Africa fino a Città del Capo. Avendo Supermarina richiesto maggiori chiarimenti, poiché si riservava di dare la sua approvazione per la fase esecutiva delle missioni solo dopo averne conosciute le modalità, il 20 febbraio 1941, l'ammiraglio Parona inviò a quell'Alto Comando la seguente lettera n. 66/S.R.P. dall’Argomento Missioni sulla costa S.W. dell'Africa:

14

La Spezia. Il capitano di corvetta Todaro (a sinistra) che ha alla sua destra il Duca Aimone di Savoia Aosta, Comandante in Capo del Settore dell’Alto Tirreno, e il capitano di fregata Forza.

LO STUDIO DI MISSIONI PER SOMMERGIBILI DELLA CLASSE

1) A richiesta del Comando dei sommergibili tedeschi ho esaminato in uno dei colloqui avuti con l'ammiraglio Dönitz la possibilità di impiegare i sommergibili tipo «Calvi» in missioni di lunga durata con agguati nelle zone del Capo di Buona Speranza e del Capo Verde. Ciò sia per portare la guerra al traffico in zone molto lontane ed ancora non battute, sia perché tali sommergibili per le loro dimensioni mal si prestano agli agguati nella zona nord dove il contrasto, sempre molto attivo, va continuamente aumentando.

2) Per poter realizzare gli agguati nelle zone sopra indicate è necessario:

a) Prevedere un rifornimento in mare di nafta ed olio sulla rotta di ritorno. L'ammiraglio Dönitz ha assicurato non esservi nessuna difficoltà nel predisporre tale rifornimento a mezzo incrociatori ausiliari tedeschi o cisterne partenti da La Luz o dalle Canarie dove già si trovano dislocate.

Il rifornimento potrebbe essere previsto nella zona intorno al punto lat. 30° S., long. 0°.

b) Dare alle unità in questione un'autonomia tale da assicurare il ritorno a Bx o almeno l'arrivo alla Base C qualora il rifornimento in mare venisse a mancare. (In questa evenienza i sommergibili effettuerebbero il solo agguato a Buona Speranza rinunciando alla zona del Capo Verde). Si è pertanto provveduto ad aumentare la dotazione di nafta adattando a cassa nafta il D.F. 4. I sommergibili suddetti verranno così ad avere una dotazione di 300 tonnellate di nafta con una autonomia di 15.000 mg. a 7 nodi effettivi.

c) La necessità di far partire da La Ruz o dalle Canarie il piroscafo destinato all'eventuale rifornimento di combustibile, fa escludere la possibilità di rifornirlo di siluri del tipo usato dai nostri sommergibili.

Allo scopo quindi di aumentare il numero dei siluri di dotazione in modo da consentire il massimo sfruttamento della missione, è stata esaminata la possibilità di sistemare nell'intercapedine del CALVI, tre tubi stagni resistenti forniti dalle autorità germaniche, a similitudine di quanto effettuato sulle unità tedesche.

I disegni della sistemazione sono in corso di spedizione: in tal modo la dotazione dei siluri verrà portata a 19 armi (W. 270/533 x 6,84 tipo H).

Tale sistemazione è stata approvata dall'Ecc. il Comandante in Capo nella sua recente visita a Betasom.

15

3) La prima missione sarebbe effettuata dal CALVI, che potrebbe partire il 20 marzo, secondo il seguente programma che sottopongo all'approvazione di codesto Alto Comando.

Partenza giorno X

Trasferimento nella zona del Capo di Buona Speranza miglia 6000 a 7 nodi giorno X + 30

Agguato nella zona.

Consumo nafta corrispondente a 2000

miglia a 7 nodi giorno X + 40

Trasferimento nella zona di rifornimento.

Miglia 1200 a 7 nodi giorno X + 47

Dalla zona rifornimento a Bx

miglia 5200 a 7 nodi giorno X + 77

Agguato nella zona del Capo Verde da effettuare

soltanto se avvenuto il rifornimento giorno X + 87

4) Nella navigazione di andata non è prevista sosta in zona di agguato ma, come è ovvio, tutta la navigazione sarà condotta sulle presunte rotte del traffico nemico.

Il secondo agguato, come già accennato, è subordinato al rifornimento in mare.

Qualora venga a mancare tale rifornimento il sommergibile non effettuerà l'agguato e sarà in condizioni di raggiungere Bx o quanto meno la Base C [la cisterna Fulgor nell’avamporto spagnolo di Cadice].

In caso di avarie o menomazione dell'unità o di non prevedibile riduzione dell'autonomia, il sommergibile potrebbe raggiungere Pernambuco o Cearà a mg. 2400 circa dalla zona di rifornimento con un percorso di 14 giorni a 7 nodi.

A tale scopo pregherei voler disporre l'urgente invio anche delle carte generali e particolari delle coste brasiliane e relativi particolari.

Il Capo di Stato Maggiore della Marina, con messaggio a mano n. 784 del 4 marzo, incaricò Maricosom di esaminare il piano dell'ammiraglio Parona. Il Comando in Capo della Squadra Sommergibili, pur non avendo informazioni precise e dati pratici su un trasferimento di lunga durata, arrivò alla conclusione che l'autonomia di 15.000 miglia prospettata dall'ammiraglio Parona per il Calvi era «eccessivamente ottimista», in quanto, si prevedeva durante tutta la missione una

16

velocità di 7 nodi e non si teneva conto delle immancabili variazioni di rotta che avrebbero agito fortemente sui consumi della nafta.

Nell'esporre le proprie conclusioni con lettera n. 06236 del 6 marzo 1941, l'ammiraglio Falangola riferì che il Calvi, per fare il massimo dell'economia, avrebbe dovuto limitare le azioni offensive ai giorni di permanenza nella zona di Città del Capo, rinunciando alle favorevoli occasioni incontrate lungo la rotta di andata e ritorno.

Di fronte a questa incerta situazione, l’8 marzo, con lettera n. 4178 l'ammiraglio Riccardi scrisse a Betasom, e per conoscenza a Maricosom, nel modo seguente:

Riferimento vostro foglio n. 66 R.P. del 20 febbraio ultimo scorso.

1) Nei riguardi del pratico svolgimento delle operazioni in argomento si osserva che il consumo per miglio di 20 kg di nafta messo a calcolo da codesto Comando, per i trasferimenti a 7 nodi con un solo motore, è di problematica realizzazione.

Dagli elementi in possesso di Maricosom, e ricavati dalle operazioni atlantiche dei sommergibili tipo «Calvi», risulta un consumo medio per miglio di guerra di kg 38. Per quanto si possa stabilire di non superare mai durante i trasferimenti la velocità di 7 nodi, potranno sempre determinarsi speciali circostanze (condizioni di mare, variazioni di rotta per evitare avvistamenti, necessità di immersioni) che provocano inevitabilmente un maggior consumo di combustibile.

Non possedendo ancora dati pratici basati su operazioni dell'ampiezza di quelle proposte, è necessario definire l'autonomia mettendo a calcolo un consumo per miglio prudenziale, maggiorando almeno del 15% il consumo di 20 kg sopra citato. L'autonomia risulta in conseguenza ridotta a 13,000 miglia circa ed insufficiente per le operazioni in argomento.

2) Si osserva in secondo luogo che le missioni in questione comportano 67 giorni di trasferimento di contro a 20 giorni di agguato, da ridursi a 10 nel caso di mancato rifornimento in mare.

Il rendimento bellico risulta quindi sproporzionato alla durata dell'operazione ed al logorio imposto agli uomini ed al materiale, a meno che precise informazioni diano la certezza di incontrare nella zona di Capo di Buona Speranza un intenso traffico nemico, facilmente vulnerabile, oppure che la diversione nella zona predetta costringa il nemico a sensibili spostamenti di unità di scorta e che ne risultino avvantaggiate le operazioni nostre nell'Atlantico settentrionale.

17

3) Si ritiene pertanto conveniente di rinunciare alle zone di agguato più meridionali, e di far compiere ai sommergibili operazioni offensive lungo le rotte più probabili del traffico nemico del sud Atlantico lasciando però ai Comandi la facoltà di limitare le crociere sulla base dei consumi accertati in navigazione e delle possibilità che loro si presenteranno di recare offesa al traffico nemico.

4) Si gradirà conoscere al più presto l'opinione di codesto Comando al riguardo.

La risposta dell'ammiraglio Parona, con lettera n. 66/S.R.P. del 14 marzo 1941 arrivò a Supermarina, compilata come segue:

Risposta dispaccio n. 4178/SRP in data 8 marzo.

1) Nel preparare il programma di massima per le missioni dei sommergibili «Finzi» sulle coste sud-ovest dell'Africa, questo Comando aveva rilevato notevoli differenze tra i dati di consumo a velocità economica segnalati dalle tre unità del tipo: i consumi indicati dal CALVI sono di gran lunga superiori a quelli delle altre due unità a causa del diverso passo delle eliche del CALVI.

In mancanza di dati pratici ricavati da navigazioni dell'ampiezza di quella ora proposta, questo Comando pose a base dei suoi calcoli il consumo di 20 kg. per miglio stabilendo però, quale condizione «sine qua non» per l'attuazione di dette missioni a larghissimo raggio, che i sommergibili dovessero effettuare un rifornimento in mare.

2) Nel programma di massima inviato a codesto A.C. venne proposto di effettuare il rifornimento sulle rotte di ritorno: però in seguito allo studio di tutti i particolari dell'operazione, questo Comando era venuto nella determinazione di fissare invece il rifornimento sulla rotta di andata e, precisamente, dopo 5.000 miglia di percorso in modo da dare alle unità operanti l'assoluta garanzia del ritorno alla Base in caso di mancato rifornimento. Le unità completate di combustibile dopo 5.000 miglia avrebbero avuto largo margine per operare con sicurezza ed a lungo nella zona di operazioni e per il ritorno alla Base.

3) L'osservazione che la durata dell'agguato appaia sproporzionata alla durata dell'operazione ed al logorìo imposto agli uomini ed al materiale, cade se si osserva che:

a) le navigazioni di andata e di ritorno saranno effettuate sulle rotte battute dal traffico nemico e quindi i 90 giorni di missione possono considerarsi tutti operativi. Potrà essere fatta eccezione per i giorni necessari al trasferimento dalla zona di

18

Freetown a quella di Cape Town allo scopo di raggiungere la sorpresa in quest'ultima zona: durante questo periodo sarà effettuato anche il rifornimento delle unità in mare. Al riguardo è da mettere in rilievo che i sommergibili tedeschi che operano nella zona di Capo Verde realizzano gran parte dei loro successi proprio durante le navigazioni per raggiungere la zona e tornarne.

b) Come indicato nella mia lettera 93/ SRP del 12 corrente mese risulta che il traffico nemico nella zona del Capo di Buona Speranza si svolge tuttora con piroscafi isolati e senza scorta ed è quindi facilmente vulnerabile.

È pertanto da prevedere che sommergibili operanti in detta zona otterrebbero successi tali da obbligare il nemico ed effettuare sensibili spostamenti delle Unità di scorta che potranno alleggerire il contrasto ora esercitato nell'Atlantico settentrionale.

4) Questo Comando non può quindi che confermare il parere che le operazioni progettate sulla costa sud-ovest dell'Africa con i sommergibili tipo «Finzi» siano fattibili e conformi all'economia generale della guerra.

5) Per le ragioni esposte nella lettera 93 /SRP del 12 corrente mese non è possibile dar subito corso a tali operazioni.

In attesa che sia organizzato il rifornimento in mare, si dispone che i sommergibili FINZI, CALVI, TAZZOLI effettuino una missione nella zona del Capo Verde nel corso della quale potranno essere rilevati con maggiore precisione dati pratici di autonomia a velocità economica che non è possibile precisare attualmente.

Anche per queste missioni come per quelle a più lungo raggio che potranno essere successivamente ordinate, i Comandanti avranno sempre facoltà di limitare e variare le crociere secondo i consumi accertati in navigazione ed in base alle constatazioni che potranno fare in mare sulle correnti del traffico nemico.

L'ammiraglio Riccardi con la seguente lettera n. 5423 del 24 marzo 1941 autorizzò lo svolgimento di una missione di tre battelli nella zona di Capo Verde con lo scopo anche di ricavare «dati pratici di autonomia a velocità economica» la cui conoscenza era giudicata pregiudizievole per la decisione di effettuare missioni nella zona di Città del Capo.

Riferimento vostri fogli 93 S.R.P. e 66 S.R.P. in data rispettivamente 12 e 14 marzo.

19

1) Si approva la decisione di far eseguire ai sommergibili FINZI, CALVI e TAZZOLI una missione nella zona del Capo Verde.

2) Si rimane in attesa di conoscere i dati pratici di autonomia a velocità economica delle unità anzidette, che saranno ricavati nel corso della missione nelle acque del Capo Verde.

3) In base a tali elementi sarà possibile prendere determinazioni definitive sulla successiva missione nella zona di Città del Capo, per la quale peraltro non sembrano sussistere obiezioni di massima, soprattutto dopo la determinazione di effettuare il rifornimento sulla rotta di andata, in modo da assicurare in ogni caso il ritorno dei sommergibili alla base.

Nel frattempo, visto l'esito favorevole delle due precedenti missioni svolte nelle acque di Freetown dall'U-A e dall'U-65, rispettivamente nell'estate e nel tardo autunno del 1940, e constatata la rarefazione degli affondamenti ad occidente delle

20

II S SOOMMMMEERRGGIIBBIILLI I D DEELLLLA A C CLLAASSSSE E “ “C CAALLVVI I” ” IIN N M MIISSSSIIOONNE E N NEELLLLE E A ACCQQUUE E D DI I F FRREEEETTOOWWN N

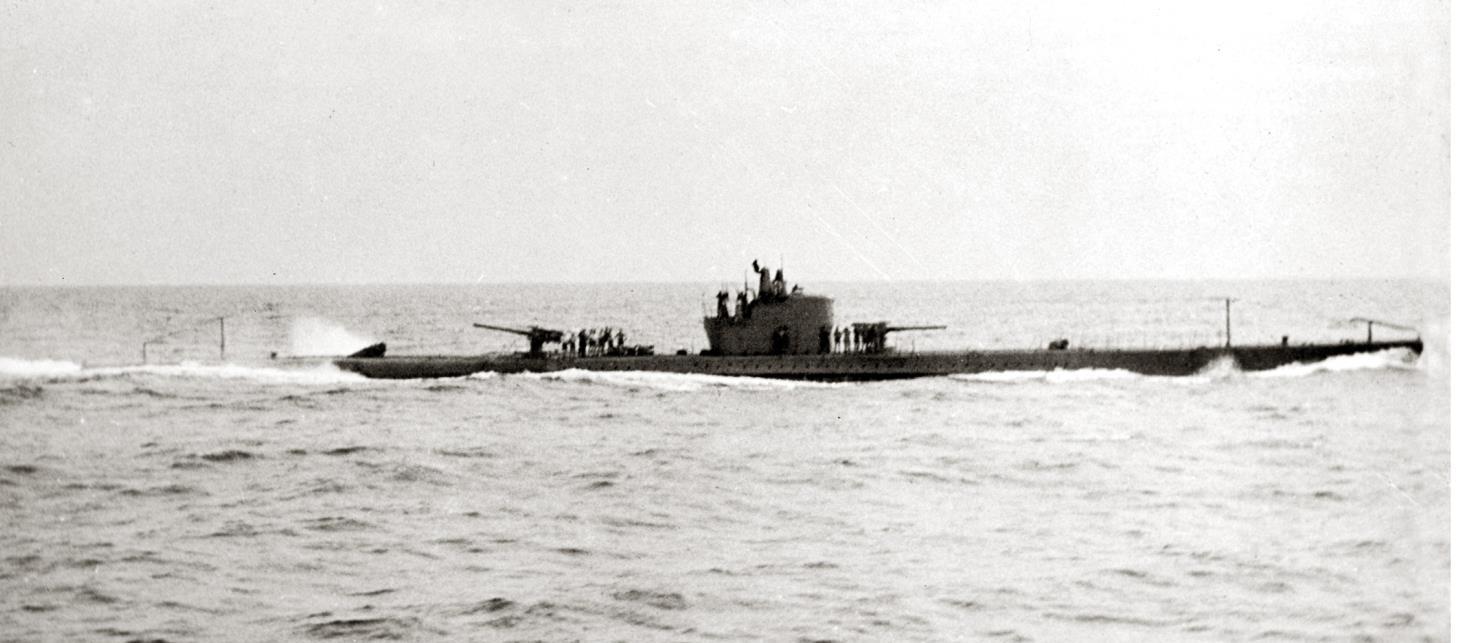

Il sommergibile Tazzoli in bacino a Borderaux per i lavori di modifica, destinato con i gemelli Finzi e Calvi ad operare nella zona di Freetown-Golfo di Guinea.

Isole britanniche a causa delle sfavorevoli condizioni ambientali dell'inverno, anche l'ammiraglio Dönitz aveva rivolto a sud la sua attenzione.

Alla fine di febbraio del 1941 un primo gruppo di tre U-boote del tipo «IX B», con grande autonomia (U-124, U-105, U-106), raggiunse la zona di Freetown, dove ancora non esisteva nessuna coordinata organizzazione aeronavale di difesa; in questa zona, valendosi dell'appoggio di unità rifornitrici, essi conseguirono considerevoli successi contro navi isolate e convogli che dal punto di vista dell'economia di guerra compensarono i lunghi trasferimenti.

Al sommergibile Giuseppe Finzi (capitano di corvetta Alberto Dominici), che seguì gli U-boote ai primi di marzo, il successo fu negato, non avendo avvistato nessun traffico nemico negli undici giorni che operò a ponente delle Isole Canarie.

In aprile si portarono nelle acque di Freetown altri tre sommergibili tedeschi (U107, U-103, U-38) e gli italiani Pietro Calvi e Enrico Tazzoli. Mentre il Calvi (capitano di corvetta Giuseppe Caridi) non sfruttò adeguatamente le tre favorevoli occasioni di attacco a piroscafi che gli si presentarono, considerevoli successi conseguì il Tazzoli il cui comando era stato assunto dal capitano di corvetta Carlo Fecia di Cossato. Era questi un ufficiale romano di trentatré anni, che per le sue doti di combattività e capacità si sarebbe guadagnato un grande ascendente sul suo equipaggio e la stima di tutto l'ambiente sommergibilistico, tedeschi compresi.

Fecia di Cossato assunse il comando del Tazzoli quando questi aveva all'attivo l'affondamento di due navi mercantili; in breve egli si portò, e lo tenne a lungo, al primo posto nella graduatoria delle vittorie fra i nostri sommergibili; colui che gli strapperà il primato, il tenente di vascello Gianfranco Gazzana-Priaroggia, era sul Tazzoli il suo secondo ufficiale.

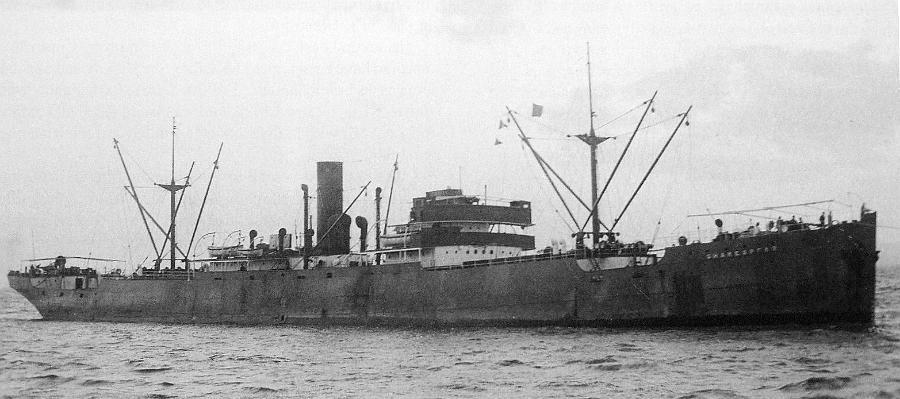

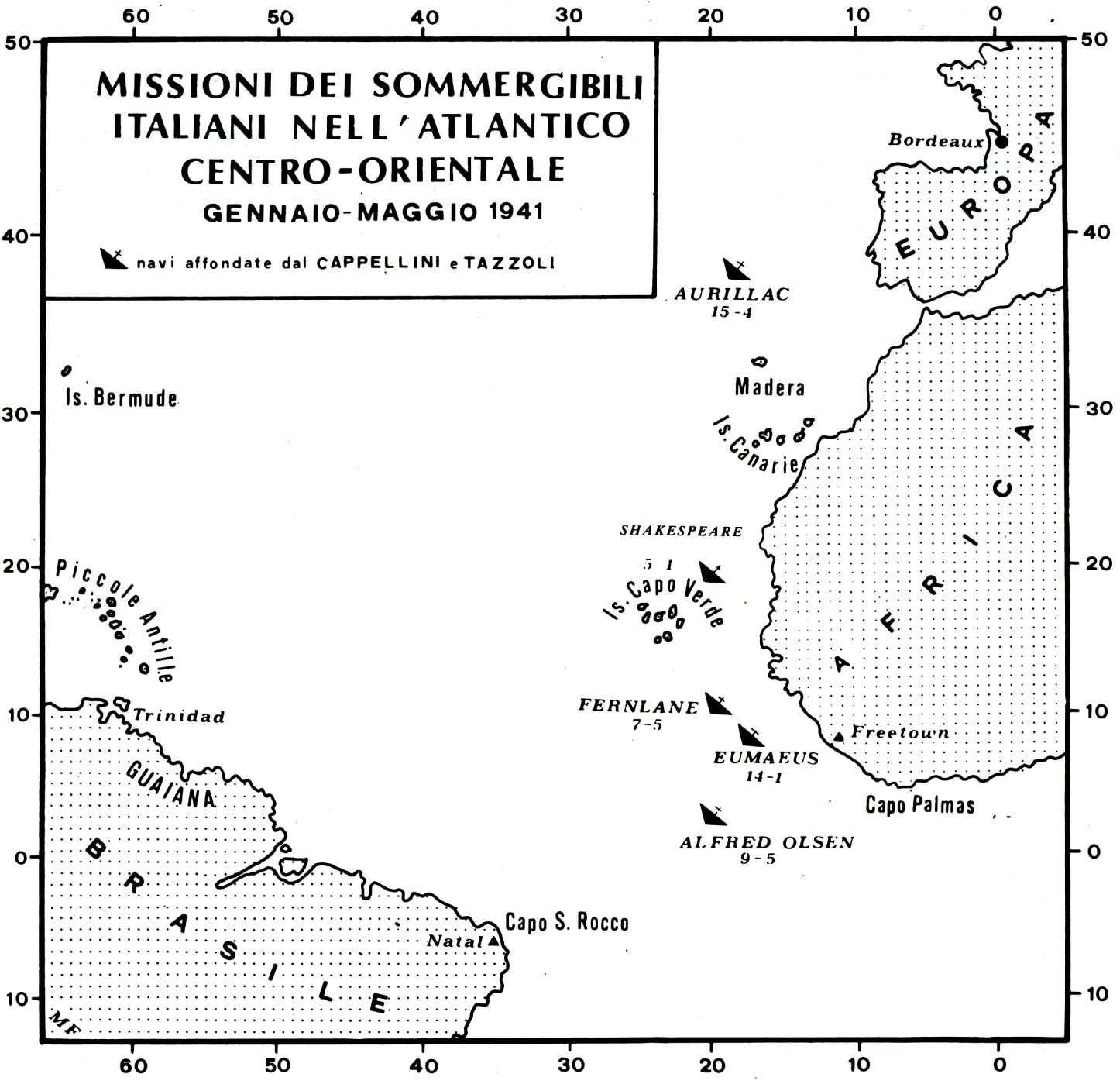

Il Tazzoli prese il mare il 7 aprile. Nel tardo pomeriggio dell'indomani, trovandosi in pieno Golfo di Biscaglia, sparò alcuni colpi di cannone su due pescherecci spagnoli, scambiati per unità antisommergibili nemiche. Il 12, passando allargo di Capo Finisterre, avvistò poco prima dell'alba una sagoma che ritenne un piccolo incrociatore, lanciò prontamente un siluro e, poiché in fase di disimpegno fu udito uno scoppio, ritenne di aver colpito il bersaglio. Finalmente, il 15 aprile, transitando a levante delle Isole Azzorre, il sommergibile conseguì un primo successo con l'affondamento del piroscafo britannico Aurillac, di 4.733 tsl, ottenuto col siluro.

21

Durante l’azione gli uomini dell’equipaggio dell’Aurillac notarono la presenza di un secondo sommergibile. Il piroscafo, in realtà di nazionalità francese, costruito del 1921 e appartenente alla Compagnie Du Chemin de Fer de Paris of Orleans, era stato requisito dal Ministero dei Trasporti di Guerra britannico, ed era partito da Tokoradi, con il convoglio SL.69, diretto a Workington, via Madera, trasportando un carico di 5.500 tonnellate di manganese e 70 tonnellate di salice. Nell’affondamento dell’Aurillac, avvenuto in lat. 37°09’N, 18°42’W, a 532 miglia ad ovest di Lisbona, venne a mancare un solo uomo dei 41 dell’equipaggio, il marinaio A.G. Reginald. La nave oceanica britannica Camito (capitano di corvetta Avon Alexander Barnet) fu inviata in soccorso nella zona in cui il piroscafo era affondato, ma non trovò le imbarcazioni dei superstiti. Una scialuppa di salvataggio, con il comandante dell’Aurillac, capitano Alec Charles Radley, e 20 uomini raggiunse l’Isola Porto Santo, mentre l’ingegnere di macchina con altri 18 uomini furono recuperati dal piroscafo portoghese Gorgulho il 25 aprile e portati a Madera.

Dopo aver sostato alcuni giorni allargo di Lisbona per ricercare convogli assieme al Baracca e al Dandolo, che in quel periodo operavano ad occidente dello Stretto di Gibilterra, il Tazzoli proseguì verso sud e passò per le Isole di Madera e delle Canarie senza trovare traffico. Raggiunte le acque di Freetown, nel pomeriggio del 6 maggio tentò, inutilmente, di attaccare in immersione un cacciatorpediniere e successivamente, a sera, un grosso piroscafo che non poté raggiungere per la sfavorevole posizione di partenza e per la inferiore velocità.

22

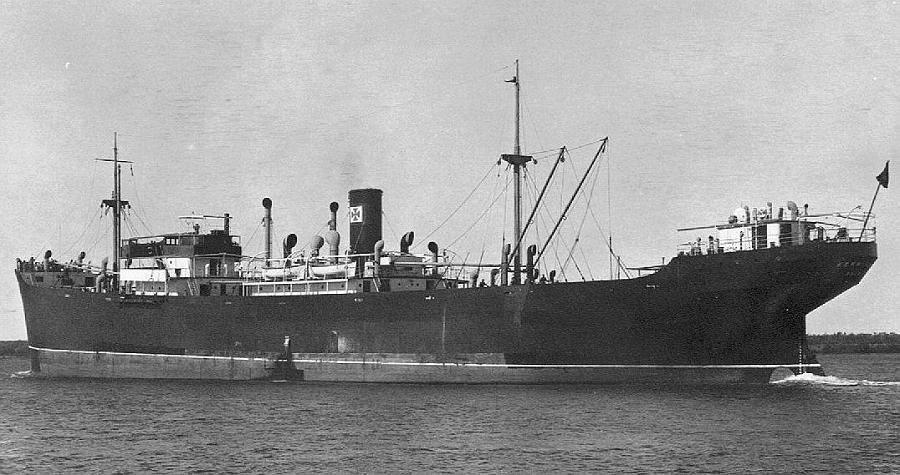

Il piroscafo Agen, dello stesso tipo dell’Aurillac che fu affondato dal sommergibile Tazzoli il 15 aprile 1941 a levante delle isole Azzorre.

Il sommergibile Enrico Tazzole in navigazione. L’immagine è del 20 luglio 1941.

Il giorno seguente il sommergibile ebbe una nuova occasione nei confronti del piroscafo norvegese Fernlane, di 4.310 tsl, unità dispersa del convoglio OG.59 (Inghilterra-Gibilterra), che fu immobilizzato con una coppiola lanciata in immersione e successivamente finito con altri due siluri lanciati in superficie da distanza ravvicinata. Il Fernlane era partito da Gourock il 17 aprile con il convoglio diretto a Freetown, con a bordo un carico di 1.585 tonnellate di sale, 103 tonnellate di ferro da costruzione, 8 alianti e 26 camion imbarcati a Manchester.

Il 26 aprile aveva abbandonato il convoglio OG.59 per proseguire isolato per la sua destinazione. Con la sala macchina distrutta e in fiamme dall’esplosione del primo siluro del Tazzoli che colpì alle 08.25, il piroscafo fu abbandonato dall’equipaggio che poi assistette, da quattro imbarcazioni di salvataggio, all’esplosione del secondo siluro che, colpendo al centro dello scafo, dette alla loro nave il colpo di grazia. Si salvarono tutti gli uomini che si trovavano a bordo del Fernlane, il comandante, capitano Heinrik Anker Ingens, 31 uomini dell’equipaggio e 3 passeggeri che l’11 maggio raggiunsero l’Isola Carabella, per poi trasferirsi a Bissau.

23

24

Il piroscafo norvegese Fernlane. Fu affondato dal sommergibile Tazzoli il 7 maggio 1941 a ovest di Freetown.

Il Tazzoli silura il Fernlane.

Il capitano di corvetta Carlo Fecia di Cossato dopo aver silurato il Farnlane si mantiene con il Tazzoli vicino al piroscafo per controllarne lo stato di affondamento.

Il Tazzoli, portatosi ancora più a sud, presso l’Equatore, la sera dell’8 maggio avvistò la grossa petroliera norvegese Alfred Olsen, di 8.817 tsl, che, al servizio della Gran Bretagna era partita due giorni prima da Freetown e si stava trasferendo in zavorra ad Aruba (Venezuela), per imbarcare il carico di greggio. La nave, costruita nel 1934 e appartenente alla Wm Hamilton & Co. Ltd., era bene armata, e navigava a luci oscurate compiendo ampi ed irregolari zigzagamenti. L’inseguimento del Tazzoli, in mezzo a banchi di nubi e piovaschi che riducevano la visibilità, fu lungo e difficile.

Perduta di vista, ritrovata poco dopo la mezzanotte, silurata e cannoneggiata fino alla tarda mattinata, la Alfred Olsen, sebbene in fiamme ed eruttante dense cortine di fumo nero, non accennava ad affondare ed il comandante Fecia di Cossato, per darle il colpo di grazia, fu costretto a consumare gli ultimi siluri. La Alfred Olsen, affondò il 9 maggio a 623 miglia da Freetown, in lat 02°59’N long. 20°26’W. I 34 uomini dell’equipaggio della petroliera, che al momento dell’abbandono nave era in preda ad un incendio a poppa, scesero in mare su tre imbarcazioni di salvataggio, una delle quali, con il primo ufficiale e 14 uomini, raggiunse con i suoi mezzi la Sierra Leone il

25

19 maggio, mentre quella dove si trovava il comandante, capitano Magnus Warholm e altri 2 uomini, fu incontrata dal piroscafo britannico Luckenby, diretto a Freetown. I 16 uomini della terza scialuppa furono salvati dal piroscafo belga Laurent Meeus, e portati a Curacao il 25 maggio.

Avendo consumato gli ultimi siluri e costretto, in tal modo, ad abbreviare la missione, il Tazzoli riprese la rotta del ritorno, e il 23 maggio, in prossimità dell'Estuario della Gironda, fu attaccato da un velivolo «Bristol Beaufort» del 217° Squadron della R.A.F., che venne validamente controbattuto dal fuoco delle mitragliere di bordo. Quello stesso pomeriggio, il sommergibile, rimasto illeso, rientrò alla base, accolto festosamente dopo 46 giorni di mare e con all'attivo l'affondamento di 3 navi per 17.868 tonnellate. Tale cifra rappresentava il secondo «record», dopo quello del Bianchi del comandante Giovannini (3 navi affondate per 24.222 tsl), fra quanti ottenuti fino ad allora da un nostro sommergibile in una singola missione.

26

La petroliera norvegese Alfred Olsen affondata dal sommergibile Tazzoli il 9 maggio 1941 ad ovest di Freetown.

Un «Bristol Beaufort» del 217° Squadron. Fu un velivolo di questo reparto che, nel Golfo di Guascogna, attaccò senza successo il sommergibile Tazzoli .

Maggio 1941. L’ammiraglio Parona stringe le mani ad un fotografo tedesco imbarcato sul sommergibile Tazzoli, rientrato dalla missione nelle acque di Freetown, con l’affondamnento di tre navi mercantili. Sono presenti da destra il comandante del sommergibile, capitano di corvetta Fecia di Cossato, il capitano di vascello Polacchini, il capitano di fregata Becker, nuovo ufficiale di collegamento tedesco a Betasom, e il capitano di corvetta Enzo Grossi.

27

A questo punto si debbono fare alcune considerazioni riguardo ai risultati conseguiti dai quattro sommergibili che fra il gennaio e il maggio avevano operato, per la prima volta, nelle acque dell'Atlantico centrale, affondandovi cinque navi mercantili per 31.919 tsl.

Sebbene con le azioni individuali del Cappellini e del Tazzoli fossero stati conseguiti successi comparativamente superiori a quelli ottenuti nello stesso periodo nei settori settentrionali, tali risultati appaiono del tutto sproporzionati, se rapportati alla lunghezza delle missioni e ai consumi, e alquanto ridotti in senso assoluto se paragonati a quelli conseguiti nelle medesime zone da nove U-boote che affondarono ben 88 navi per un totale complessivo di 484.641 tsl.

28

* * *

* Nave da battaglia Malaya.

** L'U-107 conseguì la più fruttifera missione di un sommergibile operante nella seconda guerra mondiale.

l sommergibile tedesco U-107 del capitano di corvetta Hessler al rientro a Lorient dalla più fruttifera missione conseguita da un sommergibile nella seconda guerra mondiale: 14 navi mercantili affondate nel settore di Freetown per 86.699 tsl.

29 Smg. Comandante Periodo Durata missione in gg. Navi affondate Navi danneggiate Valori specifici di affond. (t/gg.) n. t n. t U-A Cohausz 07.06.40 - 28.08.40 82 7 40.706 – – 496.4 U-65 V. Stockhausen 15.10.40 - 10.01.41 97 8 47.785 1 8.532 492.6 Cappellini Todaro 22.12.40 - 30.01.41 39 2 14.051 – – 360.2 U-124 W. Schulz 23.02.41 - 01.05.41 67 11 52.397 – – 782.0 U-105 Schewe 22.02.41 - 13.06.41 111 12 71.450 – – 643.7 U-106 Oesten 25.02.41 - 16.06.41 111 8 44.730 1* 32.000 402.9 Finzi Dominici 10.03.41 - 17.04.41 38 – – – – –U-107 ** Hessler 29.03.41 - 02.07.41 96 14 86.699 – 903.1 Calvi Caridi 31.03.41 - 13.05.41 46 – – – –U-103 Schutze 31.03.41 - 12.07.41 104 13 65.172 – – –Tazzoli Fecia di Cossato 07.04.41 - 23.05.41 46 3 17.868 – – 388.4 U-38 Liebe 09.05.41 - 24.06.41 46 8 47.279 – – 1.027.8 U-69 Metzler 05.05.41 - 08.07.41 95 6 28.423 – – 299.2

Concludendo, anche tenendo conto dei valori specifici di affondamento, i dati non risultano omogenei e quindi comparabili. Infatti, va tenuto presente che i sommergibili tedeschi del tipo IX B, che avevano un'autonomia di circa 9.000 miglia, ebbero la possibilità di rifornirsi di carburante, siluri e viveri in parte dalle navi mercantili tedesche internate nelle Canarie ed in parte da navi rifornitrici ausiliarie in punti prestabiliti nel centro dell'Atlantico. Ciò permise loro di prolungare in modo considerevole le missioni, operando quindi più a lungo nella zona loro assegnata ed incrementando così il numero dei successi in misura notevole.

Pertanto, il fattore principale del modesto risultato complessivo ottenuto dagli italiani può essere ricercato nella mancata possibilità di rifornire i battelli in mare, che ridusse la loro permanenza in zona d'agguato a periodi di 10/15 giorni al massimo contro gli oltre due mesi degli U-boote.

30

I SOMMERGIBILI DELL’IMPERO

NELL'INFUOCATO MAR ROSSO (GIUGNO 1940 - MARZO 1941)

Fin dal 1937 il duca Amedeo d'Aosta, Viceré dell'Impero, aveva previsto che, in caso di conflitto con la Francia e l'Inghilterra, le Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana avrebbero potuto dare un forte contributo alle operazioni nel Medio Oriente insidiando le linee di comunicazione nemiche lungo il Mar Rosso. Pertanto richiese i mezzi necessari, soprattutto navi ed aerei, ma il Governo, che aveva manifestato scetticismo sulle possibilità di mantenere gli isolati territori dell'Africa Orientale, non fece molto per venirgli incontro.

Allora, partendo dal presupposto «... l'Impero deve fronteggiare qualsiasi situazione facendo assegnamento soltanto sulle proprie forze e sui propri mezzi», con la circolare n. 2281 del 15 maggio 1939, il Viceré emanò le proprie direttive sui compiti da affidare alle Forze Armate dell'Africa orientale in un eventuale conflitto. Per la Marina era specificato:

«Deve iniziare immediatamente la guerra di corsa, senza economie di forze, contro il traffico marittimo avversario nel Mar Rosso e sulle coste dell'Arabia e della Somalia, particolarmente tra Aden e Gibuti, con obiettivo la cattura di tutti i piroscafi nemici e neutrali che si trovassero ancora a navigare su quelle rotte all'apertura delle ostilità.

Sarà in atto la cooperazione dell'Aviazione».

Fu sulla base di queste direttive che il contrammiraglio Pellegrino Matteucci, allora Comandante della Marina in Africa Orientale Italiana (Marisupao), preparò un dettagliato studio, e lo inviò allo Stato Maggiore che, in linea di massima, lo approvò. In seguito all'evolversi della situazione politica, tale studio venne in parte modificato e subì aggiornamenti; nondimeno, accettandone quasi integralmente i concetti, che prevedevano un iniziale contrasto alle comunicazioni avversarie nei golfi di Aden e di Oman, Supermarina, con la pubblicazione segreta Di Na 4 (Disposizioni Navali n. 4), emessa alla fine di settembre del 1939, fissò definitivamente i compiti assegnati alle unità navali. Le modalità d'impiego per i sommergibili, compilate da Maricosom nell'agosto di quell'anno, prevedevano:

«Per i primi tre giorni di ostilità impiegare i tre quarti dei sommergibili pronti, in seguito organizzare le missioni dei sommergibili nelle zone che in base alle informazioni del momento e all'apprezzamento della situazione offrono maggiori

31

probabilità di successi, senza ritenersi vincolati a mantenere, di massima, agguati in continuazione nelle medesime zone».

Era stato stabilito che i sommergibili andassero a occupare, inizialmente, le posizioni di agguato seguenti:

a) approcci di Porto Sudan; b) approcci di Aden

c) approcci di Gibuti

d) approcci di Berbera

e) approcci di Oman

f) punto latitudine 12° 30'N, longitudine 43° 20'E (a Nord di Perim).

Nondimeno, la Marina dell'Impero disponeva di una dislocazione navale esigua e aveva dei problemi strategici da risolvere molto ardui. Il nemico, che disponeva di agguerrite basi a Suez, a Porto Sudan e Aden, controllava le entrate del Mar Rosso (il Canale di Suez a nord, lo Stretto di Bab-el-Mandeb a sud), nonché tutta la costa egiziana e sudanese. Nella base di Massaua, in Eritrea, bene attrezzata, vi erano le navi italiane, in ottima posizione per attaccare convogli in transito, ma con una forza numerica e qualitativa limitata: in tutto sette vecchi cacciatorpediniere, una decina di vetuste piccole unità di superficie adatte soltanto alla difesa locale, e otto sommergibili: gli oceanici Galilei, Galvani, Ferraris, Archimede, Guglielmotti, Torricelli e i medi da crociera Macallé e Perla.

Malgrado l'esiguità delle forze a disposizione, la presenza italiana a Massaia finì per costituire un serio problema per i britannici, in quanto vedevano insidiate le vie di comunicazione vitali per l'Egitto e per il Medio Oriente dopo la chiusura al traffico del Mediterraneo. Per essi, era indispensabile conservare il dominio su quella zona marittima, la sola che permetteva di rifornire di armi e approvvigionamenti le forze combattenti alla frontiera con la Libia e con l'Etiopia. Il problema era stato affrontato nell'anteguerra dal Comandante in Capo della Flotta del Mediterraneo (Mediterranean Fleet), il quale, nel compilare gli obiettivi strategici importanti per la difesa della navigazione britannica e dei suoi alleati, considerò l'occupazione dell'Africa Orientale Italiana obiettivo necessario alla salvaguardia del Canale di Suez e della Valle del Nilo.

L'Ammiragliato britannico aveva stabilito che per il controllo della navigazione nel Mar Rosso avrebbero provveduto il Comando della Flotta del Mediterraneo e quello delle Indie Orientali, inviando nella zona propri distaccamenti navali. In

32

conformità con queste disposizioni, nel settembre del 1939 tre cacciatorpediniere della 21a Flottiglia avevano passato il Canale di Suez, ma in seguito, quando apparve scongiurata la minaccia di un'entrata in guerra dell'Italia a breve scadenza, essi furono ritirati. In quel periodo il Comandante in Capo delle Indie Orientali, viceammiraglio Ralph Leatham, con sede a Bombay, doveva proteggere oltre quattrocento navi mercantili britanniche e alleate che, in media, si trovavano nella sua zona di competenza. Per tale compito egli disponeva di forze esigue (tre incrociatori e sette navi di scorta, cinque delle quali della Marina indiana) che vennero incrementate nei mesi successivi quando la situazione politico-militare si fece rovente. Nondimeno, alcune settimane avanti l'inizio delle ostilità, non disponendo ancora di forze adeguate per proteggere la navigazione nel Mar Rosso, l'ammiraglio Leatham chiese immediati rinforzi. Il 25 maggio del 1940, accogliendo le sue richieste, l'Ammiragliato britannico dispose che l'incrociatore contraereo Carlisle, i cacciatorpediniere della 28a Flottiglia Khartoum, Kimberley, Kingston, Kandahar, e gli sloop Flamingo, Auckland e Shoreham, tutti della Flotta del Mediterraneo, passassero il Canale di Suez per assumere la necessaria scorta ai convogli «BN» e «BS» che si sarebbero formati in Mar Rosso: i primi diretti a nord verso Suez; i secondi a sud, verso Aden.

33

A sinistra l’ammiraglio Ralph Leatham quando nel 1942 comandava a Malta la locale Marina britannica.

In seguito all'arrivo dei rinforzi, il 10 giugno del 1940 si trovavano concentrate in Mar Rosso, con base principale ad Aden, le seguenti unità:

– 3 incrociatori leggeri : Leander, Hobart, Ceres

– 1 incrociatore contraereo : Carlisle

– 4 cacciatorpediniere : Khartoum, Kimberley, Kingston, Kandahar

5 sloop : Auckland, Flamingo, Grinsby, Cornwallis, Shoreham

– 2 pescherecci armati : Amber, Moonstone

Queste navi, al momento del bisogno, vennero rinforzate o rimpiazzate da altre unità fatte affluire dal Mediterraneo o dall'Oceano Indiano5 .

5 Un prezioso incremento

34

–

L’incrociatore britannico Leander, assieme all’incrociatore australiano Perth l’unità più potente operante nelMar Rosso.

per la difesa antisommergibili fu rappresentato dall'arrivo dello sloop australiano Parramatta e degli sloop indiani Clive, Indus e Hindunstan.

Naturalmente, da parte italiana si cercò fin dall'inizio delle ostilità di costituire per le rotte nemiche una seria minaccia, ma questa speranza non si realizzò poiché gli avvenimenti presero una piega del tutto contraria. La presenza delle forze navali britanniche ad Aden finì per paralizzare l'attività delle unità navali italiane: i sommergibili vennero subito decimati, mentre i cacciatorpediniere nulla poterono fare per impedire il transito dei convogli scortati e finirono per essere annientati.

Sebbene il gruppo sommergibili di Massaua fosse stato costituito nel 1935, il conflitto sorprese le unità subacquee piuttosto impreparate per la guerra che avrebbero dovuto affrontare in quei mari. Essi, in verità, avevano compiuto numerose ed anche prolungate crociere di addestramento e sperimentali, e ne era stata tratta la conclusione che avrebbero potuto operare con favorevoli prospettive di successo. Infatti, sebbene il Torricelli e l'Archimede, giunti dall'Italia soltanto il 29 aprile del 1940, con equipaggi imbarcati in gran parte soltanto pochi giorni prima della partenza da Taranto, non avessero ancora raggiunto il grado di allenamento e di acclimatazione necessario per l'efficienza dell'unità, sugli altri sei sommergibili l'addestramento del personale e l'efficienza del materiale sembravano aver raggiunto un livello soddisfacente. Ma la realtà fu ben diversa.

Infatti, le unità subacquee dimostrarono un'efficienza che almeno in parte avrebbe potuto essere prevista. Nel 1939, quattro sommergibili (il Gemma e il Perla nella primavera, l'Otaria e il Brin nell'estate) erano stati inviati nell'Oceano Indiano durante il periodo dei monsoni di nordest e di sudovest (i venti che si alternano in quella zona con periodi di sei mesi), per sperimentare la navigazione e il rendimento delle armi con il mare grosso. Essi svolsero lunghe crociere ed ebbero modo di fare interessanti osservazioni ed esperienze. Nei rapporti di missione, compilati dai comandanti, venne messa in rilievo la difficoltà della navigazione in superficie, l'impossibilità di far uso delle armi e di svolgere osservazione periscopica per lunghi periodi, a causa del moto ondoso che raggiungeva in quelle zone, specie in estate con il monsone di sudovest (forza nove della scala Beaufort), punte di notevole violenza; ma soprattutto, venne confermata la pericolosità degli impianti di condizionamento, funzionanti a cloruro di metile, un gas del quale non si era ancora riusciti a stabilire il grado di tossicità.

Fin dal 1935, al tempo della guerra d'Etiopia, quando i sommergibili cominciarono ad essere presenti in Mar Rosso e dovendo affrontare le difficoltà del loro impiego in quelle zone torride, fu ritenuto che sarebbero bastati gli impianti per l'aria condizionata. Ma, nell'estate del 1937, nel corso della guerra di Spagna, il

35

* * *

cloruro di metile, gas inodore ed incolore pericolosamente tossico, aveva fatto suonare i primi campanelli d'allarme, poiché su alcuni sommergibili, e soprattutto sul Glauco, si erano verificati i primi disturbi di grave intossicazione agli equipaggi6

Il sommergibile Glauco nel quale durante una missione nella guerra di Spagna si verificarono gravi disturbi di intossicazione per il gas cloruro di metile impiegato nei condizionatori.

Nel febbraio del 1938 allarmato, il Comando in Capo della Squadra Sommergibili propose alla Direzione Generale delle Costruzioni Navali di adottare, in luogo del cloruro di metile, il «freon», gas non tossico, che veniva adottato con risultati soddisfacenti dalla Marina statunitense. Ma, poiché l’industria nazionale non era ancora in grado di produrlo, nell'attesa si continuò ad usare il cloruro di metile, dal momento che si ritenevano sufficienti per la sicurezza le norme prudenziali impartite.

Ma, a differenza del Mediterraneo, ove il condizionamento poteva essere usato saltuariamente, in Mar Rosso non si poteva arrestare il funzionamento degli impianti, in quanto gli equipaggi sarebbero stati esposti a grave menomazione dell'efficienza fisica.

Infatti, a causa della grande umidità, che in quella zona raggiunge il cento per cento, le temperature all'interno dei sommergibili salivano sopra i 45 gradi, e per

6 Nella notte del 2 agosto 1937 il Glauco era stato costretto ad abbandonare la sua zona di agguato, presso Cartagena, per rientrare alla base con il 75% dell'equipaggio intossicato da quello che al momento venne ritenuto un colpo di calore.

36

difficoltà di ventilazione si verificano rilevanti dispersioni nei circuiti elettrici.

Considerando che durante operazioni belliche il materiale è più soggetto a frequenti guasti, ne conseguì che dai ventilatori mantenuti continuamente in funzione anche durante le immersioni, si sprigionavano nell'interno dei sommergibili vapori non percepiti del venefico cloruro di metile, i cui effetti erano avvertiti con ritardo, dapprima sotto forma di colpi di calore, poi con accessi di ilarità, pazzia e morte.

La guerra dimostrò che le predisposizioni adottate per operare con i sommergibili in Mar Rosso erano state insufficienti e non adeguatamente sperimentate. Fu grave lacuna il non aver adottato speciali accorgimenti per migliorare sui sommergibili la vita degli equipaggi, o per assicurare un miglior funzionamento del materiale e delle armi nelle zone di operazione del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, settori di operazione particolarmente difficili per la presenza di un nemico agguerrito, che esercitava una forte sorveglianza aeronavale, e per la necessità di affrontare una serie di insidie e di condizioni ambientali sfavorevoli: la temperatura torrida; le scogliere e i bassi fondali spesso neppure segnati sulle carte; la luminosità delle notti e la trasparenza delle acque che rendevano visibili i battelli nell'oscurità a grande distanza, e di giorno anche a grande profondità.

Occorre anche considerare che i sommergibili di Massaua risultarono – per quanto riguardava la struttura, il materiale e le modalità d'impiego – non rispondenti alle esigenze belliche e soprattutto apparvero sprovvisti di efficace difesa contro il naviglio di superficie e poco armati contro l'offesa aerea del nemico.

Al principio della guerra tutta la preparazione dell'avversario, e quindi anche l'efficienza dell'organizzazione antisommergibile per i mezzi e nei metodi, costituivano altrettante incognite. Nulla si sapeva del rilevatore acustico Asdic, sebbene il principio del suo funzionamento fosse noto anche in Italia ove il dubbio di una sua reale efficienza verteva esclusivamente sulla sua limitata portata. Ma oltre all'Asdic poco si sapeva riguardo alla qualità dei mezzi del nemico e circa le modalità del loro impiego coordinato e sistematico. Fu solo dopo le prime settimane di operazioni, e in seguito alle forti perdite, che fu compreso come l'organizzazione antisommergibile britannica fosse altamente efficiente e avesse due scopi: uno difensivo, per prevenire e impedire gli attacchi dei sommergibili contro le proprie navi mercantili e da guerra, e uno offensivo, per ricercare e attaccare sistematicamente i sommergibili fino alla loro distruzione.

Come vedremo fu a queste regole, peraltro abbastanza prevedibili, che il nemico si attenne per il controllo marittimo del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano.

37

UN INIZIO DISASTROSO DELLE OPERAZIONI SUBACQUEE

Era previsto che i sommergibili dovessero operare contro il naviglio mercantile secondo le norme stabilite da Maricosom e fissate nella Di. Na. 4: attaccare senza preavviso, o con preavviso, il traffico riconosciuto nemico, e regolare la condotta della guerra alla stretta osservanza delle norme internazionali. La durata delle missioni era stata calcolata in periodi da otto a ventotto giorni, che comprendevano anche il tempo impiegato per l'andata e il ritorno, mentre ai comandanti era lasciata piena facoltà di allungare o accorciare il periodo di permanenza se le circostanze lo avessero consigliato.

In definitiva, si voleva attaccare, con la massima energia, fin dall'inizio del conflitto, impiegando il massimo numero di unità. Ciononostante, essendo state le direttive compilate nella previsione di una entrata in guerra a brevissima scadenza, e prolungandosi ancora per nove mesi lo stato di non belligeranza, ne conseguì la necessità di aggiornare le modalità d'impiego a causa della mutata situazione strategica verificatasi in seguito al rafforzamento del nemico nelle basi di Aden e Gibuti. Successivamente, avendo il Viceré allestito un piano d'invasione nella Somalia francese, da mettere in atto subito dopo lo scoppio delle ostilità, il nuovo comandante di Marisupao, contrammiraglio Carlo Balsamo, ricevette l'ordine di appoggiare l'operazione dal mare allo scopo di impedire al nemico il rifornimento di uomini e mezzi. Fu quindi necessario rivedere le modalità per l'impiego iniziale di tutte le forze navali e dei sommergibili in particolare.

Nel compilare le varianti, Balsamo tenne in debito conto il logorio dei mezzi che si sarebbe verificato durante i primi giorni d'impiego. Preoccupato di risparmiare il maggior numero di sommergibili per le operazioni successive, decise di rinunciare inizialmente al numero di agguati stabiliti nella Di. Na. 4 e di inviare in missione, nei Golfi di Tagiura e di Aden, tre sole unità. Il 28 maggio questo piano fu esposto a Supermarina, che lo approvò dando a Marisupao piena libertà di azione. Ciò malgrado, pressato dagli avvenimenti, l'ammiraglio Balsamo non poté mantenere quanto stabilito e fin dal primo giorno di guerra si vide costretto ad inviare in missione quattro sommergibili, la metà di quelli disponibili. Gli sviluppi successivi del conflitto che videro in breve spazio di tempo impiegate tutte le unità subacquee, dettero ragione ai suoi timori.

38

Fin dal 10 giugno del 1940, data d'inizio delle operazioni, in ottemperanza alle disposizioni fissate nella Di Na. 4, avevano lasciato la base di Massaua per raggiungere le zone di agguato assegnate presso Porto Sudan, davanti ad Aden e Gibuti e nel Golfo di Oman, i sommergibili Macallé, Galilei, Ferraris e Galvani. A parte quest'ultimo, il cui compito era quello di attaccare il traffico delle grandi

39

Cartina di Loretta Mattesini

petroliere provenienti dai giacimenti dell'Iran, gli altri sommergibili dovevano contrastare le comunicazioni britanniche nel Mar Rosso, nonché insidiare ed attaccare il traffico isolato che transitava nel Golfo di Aden e che si appoggiava a quel porto o a Gibuti, prima di iniziare la navigazione in convoglio verso Suez.

Mentre il Galileo Ferraris (capitano di corvetta Livio Piomarta) rientrò a Massaua il 14 giugno, senza aver potuto proseguire la missione per una avaria alle batterie di accumulatori, riportata in seguito alle bombe di profondità sganciate da un cacciatorpediniere nemico, a ben più dolorose avventure andarono incontro gli altri sommergibili.

La zona di agguato assegnata al Macallé (tenente di vascello Alfredo Morone) si trovava a 30 miglia da Porto Sudan, e doveva essere tenuta, secondo gli ordini di Marisupao, stando in immersione nelle ore diurne. Ma, il 12 giugno, a causa di perdite di cloruro di metile dall'impianto di refrigerazione, fra l'equipaggio si verificarono i primi sintomi di avvelenamento. Inoltre, non essendo state effettuate le prescritte osservazioni astronomiche per fare il punto, in quanto il comandante aveva creduto di identificare il faro a traliccio di Hindi Gider per quello di Sanganeb, ne derivò uno scarto notevole di rotta verso levante anziché verso ponente. Dal momento che le condizioni ambientali a bordo del sommergibile erano peggiorate e quasi tutti i membri dell'equipaggio risultavano menomati, nessuno si accorse dell'errore e alle prime ore del 15, venuto a trovarsi in una zona di forti correnti, il Macallé si incagliò sulla costa dell'Isola Barr Musa Chebir, e nel tentativo di liberarlo affondò scivolando in alti fondali.

40

Il sommergibile Macallé. La prima perdita in Mar Rosso per incaglio e scivolamento in bassi fondali.

L'equipaggio, postosi in salvo sull'isoletta, venne recuperato una settimana più tardi dal sommergibile Alberto Guglielmotti, grazie al coraggio del guardiamarina Sandroni, del sergente Migliorati e del marinaio Costagliola, che, con poche gallette e tre bottiglie di acqua minerale, su un piccolo canotto lungo appena 2 metri e con l'ausilio di una vela di fortuna fabbricata con un telo di branda, si erano avventurati in mare con una temperatura di 50 gradi. I tre uomini, soffrendo la sete e il caldo, piuttosto che cercare aiuto in territorio nemico, in tre giorni percorsero le 100 miglia che li separavano dalla costa amica per dare l'allarme.

Il 16 giugno il Galileo Galilei (capitano di corvetta Corrado Nardi), che si manteneva in agguato nelle acque antistanti il porto di Aden, fermò la grossa petroliera norvegese James Stove (capitano Olaus Eliassen), di 8.215 tsl, che era salpata il 29 maggio da Singapore per Suez, via Aden, con un carico di 10.800 tonnellate di benzina per la RAF. Il comandante Nardi, parlando in inglese col direttore di macchina della James Stove che si era avvicinato al sommergibile su una scialuppa, concesse un quarto d’ora di tempo per abbandonare la nave, prima di affondarla, All’intimazione l’equipaggio della petroliera si allontanò con le imbarcazioni di salvataggio. Quindi, scaduto il tempo concesso, nello spazio di cinque minuti, la James Stove fu colpita dal Galilei con due siluri: il primo esplodendo nella sala macchine, determinò un appoppamento della petroliera; il secondo colpì al centro dello scafo. Seguì un esplosione e la James Stove affondò con la benzina in fiamme che si propagavano in mare tutt’intorno alla nave. Un’ora dopo i trentaquattro uomini dell’equipaggio furono raccolti dallo sloop britannico Moonstone e portati ad Aden.

Secondo l’inchiesta fatta ad Aden dal capitano di fregata della Royal Navy Anthony Coke, interrogando Roger Griffiths, il direttore di macchina della James Stove, l’ufficiale italiano, in camicia nera, avrebbe detto: “Aden è un porto inglese”. La vostra nave sta per essere affondata e avrete un quarto d’ora di tempo per scappare. Parlava cortesemente e si comportava, secondo le parole dell’Ufficiale [della petroliera], come un “perfetto gentiluomo”.

Dopo aver affondato la James Stove, nel primo pomeriggio del 19 giugno il Galilei fermò il piroscafo jugoslavo Drava che, trovato in ordine con i documenti e il carico, fu lasciato proseguire. Ma il colpo di cannone che il sommergibile aveva sparato a scopo intimidatorio, in osservanza delle norme internazionali, fu udito da un guardiacoste britannico, che dette l’allarme.

41

42

Il sommergibile Galileo Galilei mentre nell’anteguerra percorre il canale del porto di Taranto.

La petroliera norvegese James Stove affondata il 16 giugno 1940 presso Aden dal sommergibile Galilei.

Un velivolo da caccia «Gladiator», del 94° Squadron della RAF, inviato nella zona per un controllo, localizzò il sommergibile, a 30 miglia a sud-est di Aden, e si tenne in vista fino all'arrivo di un bombardiere «Blenheim». Questi sganciò le bombe fallendo il bersaglio, mentre il «Gladiator» si abbassò per mitragliare lo scafo del sommergibile, costringendolo ad effettuare rapida immersione, pur senza riportare danni. Nel frattempo il cacciatorpediniere Kandahar e lo sloop Shoreham, che erano nelle vicinanze, avevano ricevuto ordine di portarsi nella zona, mentre il peschereccio armato Moonstone, che si trovava a nord-est di Aden, fu messo in allarme.

Il comandante Nardi, che non ritenne di allontanarsi dalla zona ove era stato avvistato, verso il tramonto ordinò l'emersione per ricaricare le batterie, e fece uso della radio per trasmettere un messaggio. Purtroppo la trasmissione venne intercettata dal cacciatorpediniere Kandahar (capitano di fregata William Geoffrey Arthur Robson), il quale, usando il radiogoniometro, fu in grado di rilevare la posizione del sommergibile. Verso sera, il comandante Nardi avvistò le navi nemiche e tentò di portarsi in posizione di lancio senza riuscirvi, in quanto, scoperto alle 19.30 dallo Shoreham (tenente di vascello Francis Duppa Miller), fu costretto ad immergersi prima di lanciare i siluri. Subito dopo il Kandahar e lo Shoreham iniziarono gli attacchi e, salvo una breve interruzione, che venne sfruttata dal sommergibile per tornare in superficie nel tentativo di ricaricare le batterie, continuarono a lanciare bombe di profondità tutta la notte senza conseguire risultati.

Al termine della caccia non avendo riportato danni, il Galilei si portò sul fondo, a 45 metri, per dare un po' di riposo all'equipaggio esausto da quei primi nove giorni di missione trascorsi in condizioni ambientali difficilissime, con temperature che si aggiravano sui 45 gradi. In questa situazione infernale si verificò la completa avaria del condizionatore d'aria, con fuoriuscita di cloruro di metile che cominciò a procurare i primi casi d'intossicazione. Nella tarda mattinata del 20 giugno, su segnalazione di un velivolo «Blenheim» del 203° Squadron, il trawler Moonstone (tenente di vascello William Joseph Henry Moorman) arrivò nella zona, riuscì a rilevare con lo scandaglio Asdic la posizione del sommergibile, alla distanza di circa 1.500 metri, e portatosi rapidamente sul punto eseguì tre attacchi con altrettante bombe di profondità regolate a quote diverse.

Poiché l'azione nemica non appariva precisa, né pericolosa, e gli idrofoni del Galilei indicavano che ad eseguire la caccia era soltanto una piccola unità, il comandante Nardi, decise di venire a quota periscopica per effettuare una rapida esplorazione. Apparendo il peschereccio nemico poco armato, ritenne di poterlo

43

affrontare con successo con i suoi due cannoni e ordinò di emergere. Fu una decisione infelice; il Moonstone, avvistato il periscopio del sommergibile emergente dal mare, si apprestò al combattimento, e quando il Galilei venne in superficie, aprì il fuoco con il suo cannone e con le mitragliere.

Dal sommergibile fu subito risposto, ma il combattimento si presentò difficile perché al cannone di prora, a causa dell'alzo pieno d'acqua, si puntava ad occhio con tiro completamente inefficace, e col cannone di poppa non fu possibile colpire la nave nemica che si spostava rapidamente. Più efficace per precisione, se non per danni, si dimostrò invece il fuoco delle quattro mitragliere, che rapidamente erano state sistemate ai loro posti in plancia, e che battevano le sovrastrutture e il ponte dello scafo avversario.

In questa situazione, dopo circa 10 minuti di intenso fuoco da entrambe le parti, una granata raggiunse la plancia del Galilei, ferì alcuni uomini, compreso il comandante Nardi, e fu seguita da una scarica di mitragliera che uccise, al pezzo di prora, l'ufficiale in seconda. Poco dopo, con effetti disastrosi, altre due granate scoppiarono in plancia, uccidendo quanti si trovavano in torretta, incluso il comandante e quasi tutti gli ufficiali. Gravemente danneggiato, con le macchine in avaria, e privo di guida, il sommergibile si arrestò.

44

Il trawler britannico Moonstone.

Restavano, feriti, due soli giovani ufficiali; ma il guardiamarina Ferruccio Mazzucchi, il più anziano di grado, non dette gli ordini necessari per l'evacuazione e l'autoaffondamento del battello, come aveva raccomandato il comandante Nardi morente. Le fonti britanniche hanno fatto conoscere che il sommergibile si arrese alle 12.25. Il guardiamarina Mazzucchi, che durante il combattimento si era comportato con valore, dirigendo il fuoco del pezzo di prora, ritenendo che il suo compito principale fosse quello di salvare la vita ai numerosi feriti gravi del sommergibile, si appellò al nemico chiedendo una imbarcazione di soccorso.

Mentre il Moonstone cessava il fuoco, un aereo entrò in scena, e poiché non era al corrente che il Galilei aveva cessato di combattere, sganciò due bombe e mitragliò il battello senza peraltro procurargli altri danni. Poco più tardi, alle 13.34, sopraggiunse nella zona il cacciatorpediniere Kandahar, il quale mise in mare un'imbarcazione e mandò il suo equipaggio da preda a bordo del sommergibile. Saliti a bordo incontrastati i marinai britannici si resero conto che il Galilei era ancora in grado di navigare e allora ne approfittarono. Dopo aver trasbordato l'equipaggio italiano, il Kandahar tentò di prendere a rimorchio il sommergibile, ma poiché non riuscì a farlo muovere alcuni suoi uomini si portarono a bordo del Galilei, riuscirono a rimetterne in moto le macchine e, trionfalmente, condussero il sommergibile ad Aden, con la bandiera inglese che sventolava in torretta sopra quella italiana.

Con il Galilei il nemico si impossessò anche dei documenti segreti, compresi tutti i codici, e dell'ordine di operazione che venne prontamente inviato a bordo dell'incrociatore neozelandese Leander, nave di bandiera del contrammiraglio Arthur Murray, Comandante delle forze navali britanniche del Mar Rosso. Due ufficiali bnritannici, di nome Stark e Stewart, pur non conoscendo bene l'italiano, riuscirono a tradurre quell'importante documento e si accorsero che esso specificava i piani per l'immediato futuro e per la dislocazione di altri due sommergibili. Seppero così che il Torricelli si trovava vicino a Gibuti e che il Galvani salpato da Massaua il 10 giugno, il giorno 23 avrebbe operato in un raggio di 8 miglia dall'imboccatura del Golfo di Oman. La decifratura venne comunicata per telefono all'ammiraglio Murray, il quale, pur potendo disporre di due o tre giorni per agire, ordinò ai cacciatorpediniere della 28a Flottiglia di apprestarsi ad uscire entro un'ora. Il Khartoum , il Kandahar e il Kingston vennero diretti verso la posizione del Torricelli, mentre il Kimberley e lo sloop Falmouth si portarono verso il Golfo di Oman, ove fu deviato il traffico marittimo che vi transitava, in massima parte costituito da grosse petroliere.

45

Il sommergibile Galileo Galilei, attaccato il 20 giugno 1940 in Mar Rosso dal trawler britannico Moonstone fu catturato dopo un combattimento in superficie, in cui furono uccisi tutti gli ufficiali in torretta. E condotto ad Aden procedendo con le sue macchine, nell’immagine preceduto dal cacciatorpediniere Kandahar.

Le condizioni del Galilei gravemente danneggiato dopo l’arrivo ad Aden.

46

Altra immagine del danneggiato Galilei ad Aden.