PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX PATRONATO CANOSSIANO

CENTRO STORICO FELTRE

2

Prof.

Arch.

Arch. Antonio

3 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX PATRONATO CANOSSIANO CENTRO STORICO FELTRE CORSO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 3 E LABORATORIO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA A.A. 2022/2023

Enrico Pietrogrande

Docenti Prof.

Alessandro Dalla Caneva

Cristina Rampazzo

Buggin Rrezearta Agasi 1209094 rrezearta.agasi@studenti.unipd.it Simone Galimberti 1190501 simone.galimberti@studenti.unipd.it

4

Indice

1. Feltre

1.1. Cenni storici

1.2. Carattere urbano

1.3. Carattere paesaggistico

2. Analisi di contesto

2.1. Oggetto di studio

2.2. Localizzazione area di progetto

2.3. Storia del complesso

2.4. Stato attuale

3. The in-between

3.1. L’intervista

3.2. Analisi SWOT

3.3. Analisi percettiva

4. Approccio progettuale

4.1. Concept

4.2. Rivitalizzazione

- Edificio canossiano principale

- Edificio canossiano secondario

4.3. Nuovi inserimenti

- Volume servente canossiano

- Edificio Nord

- Piazze

5. Bibliografia

6.

5

Sitografia 6 8 9 12 13 14 15 16 17 18 22 27 35

Feltre

Posizione

Centro principale del territorio feltrino è la città di Feltre, situata ad occidente del fiume Piave e alle pendici delle Dolomiti e, più in particolare, delle Vette Feltrine, chiusa a sud dal Monte Tomatico che domina imponente la porzione occidentale della Valbelluna. La città è formata da un nucleo storico, posizionato al di sopra del Colle delle Capre, ai cui piedi si sviluppano i quartieri più moderni.

Cenni storici

Feltria, dopo essere stata fondata dai Reti, con le città di Trento e Verona, venne gradualmente romanizzata e divenne municipium dal II secolo a.C. Fondamentale per il suo sviluppo fu la vicinanza alla Via Claudia Augusta, che da Altino, portava, attraverso Trento ed il Brennero, ad Augusta in Baviera. La città divenne importante in questo periodo perché sede di associazioni di fabri (artigiani), di centonari (addetti al riciclaggio di scarti di lavorazione della lana. Le centones sono identificabili con l’attuale feltro che dal nome della città ebbe origine) e di dendrophori (boscaioli, artigiani, mercanti e trasportatori di legname).

Le strade romane furono un facile mezzo di invasione per i barbari, che in seguito a diversi attacchi, portarono al declino dell’Impero Romano. Feltre fu più volte devastata dai Visigoti, dagli Unni, dagli Alani ed infine dai Longobardi di Alboino (569). Per tutto il medioevo si afferma il principato dei Vescovi-Conti con sede a Belluno. Nel X secolo domina invece il Vescovo Giovanni II. A seguito l’epopea Ezzeliniana (XIII secolo) apre la stagione delle Signorie e dei Comuni. È la volta dei trevigiani da Cami6no, dei veronesi Scaligeri, dei padovani Carraresi e perfino dei milanesi Visconti. Visse un periodo di notevole splendore nel 1404 quando legò le proprie sorti alla repubblica di Venezia. L’unica interruzione guerresca è avvenuta nel 1510, con la rovinosa distruzione da parte delle truppe di Massimiliano d’Asburgo, che diedero fuoco alla città. Una volta ricostruita la città, seguirono secoli di pace, prosperità e ricchezza. Gli ultimi due secoli vedono la corsa a depredare queste terre. Dopo le campagne napoleoniche, il regno Longobardo, le guerre d’Indipendenza si sfociò nel Regno D’Italia.

6

Segui quindi la Grande Guerra.

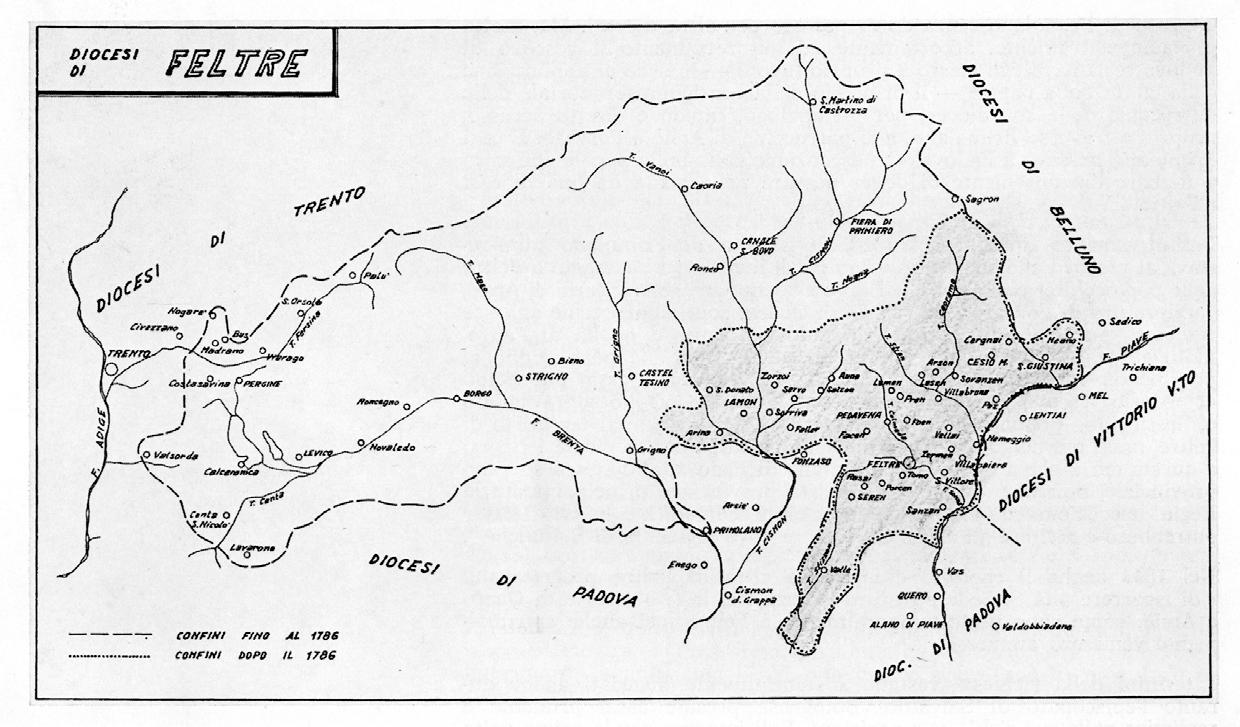

1. Confini Diocesi

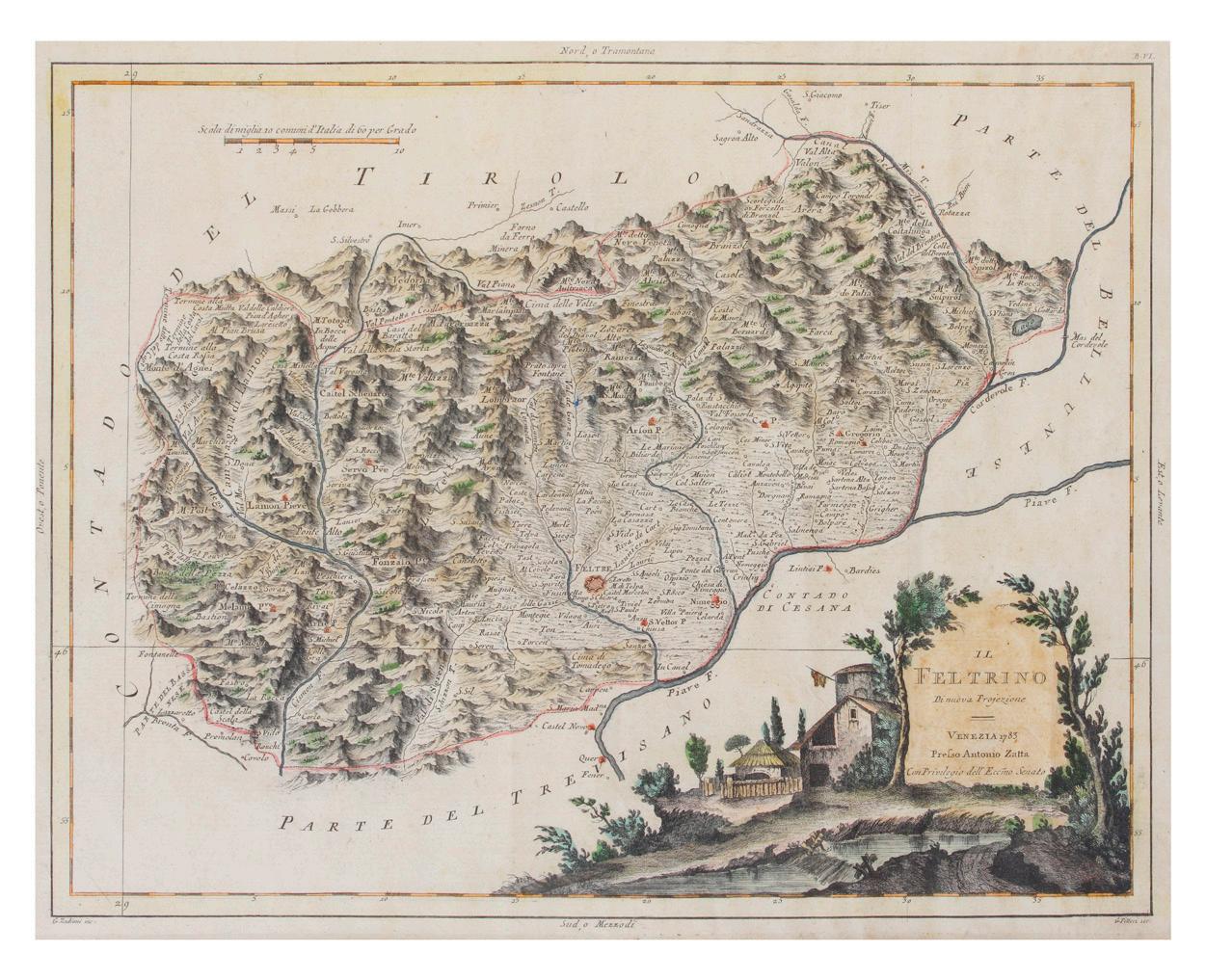

2.Il Feltrino di nuova proiezione, incisione di Antonio Zatta, 1783.

Il castello fu costruito dai Longobardi nel VI secolo su precedenti strutture romane e fu più volte distrutto. Venne riedificato nel XI secolo e si susseguirono varie modifiche. Oggi, dell’antico castello, rimane solo la torre “dell’Orologio” e la torre del “Campanon”.

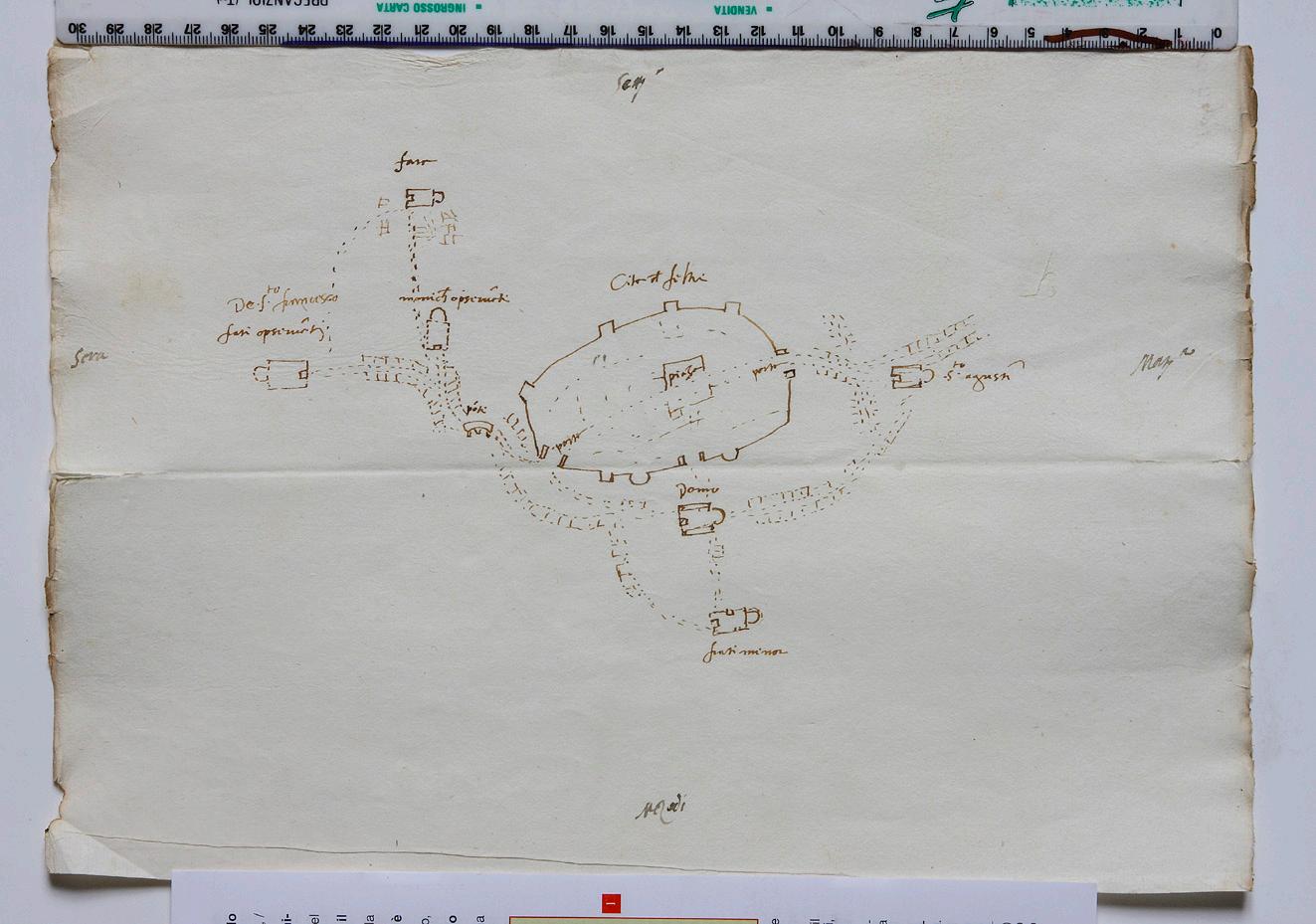

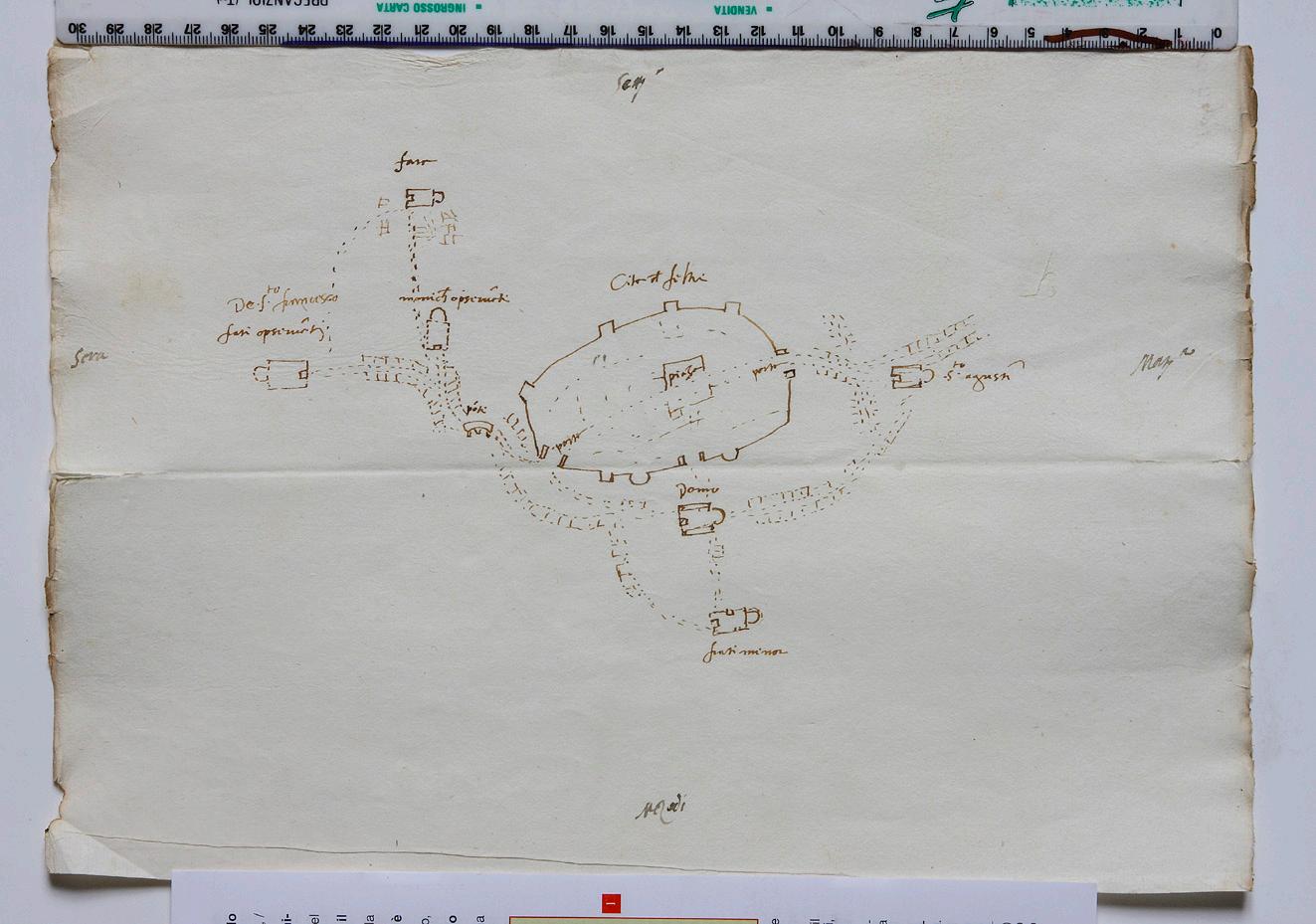

4. Rappresentazione topografica schematica della città di Feltre alla metà del XVI secolo, Archivio Curia Vescovile di Feltre, Registro n.33 c. 454 r.

7

3. Castello di Alboino

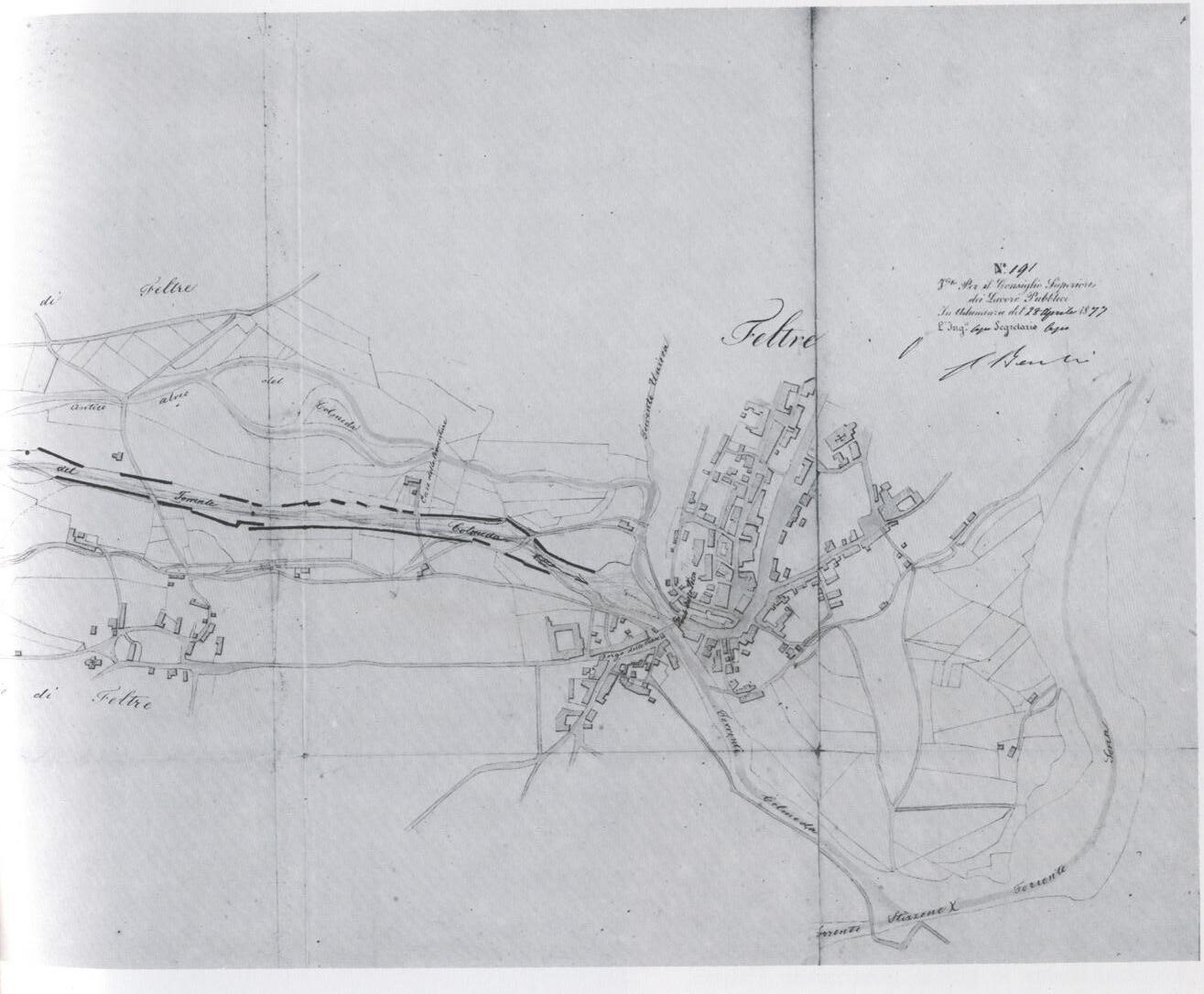

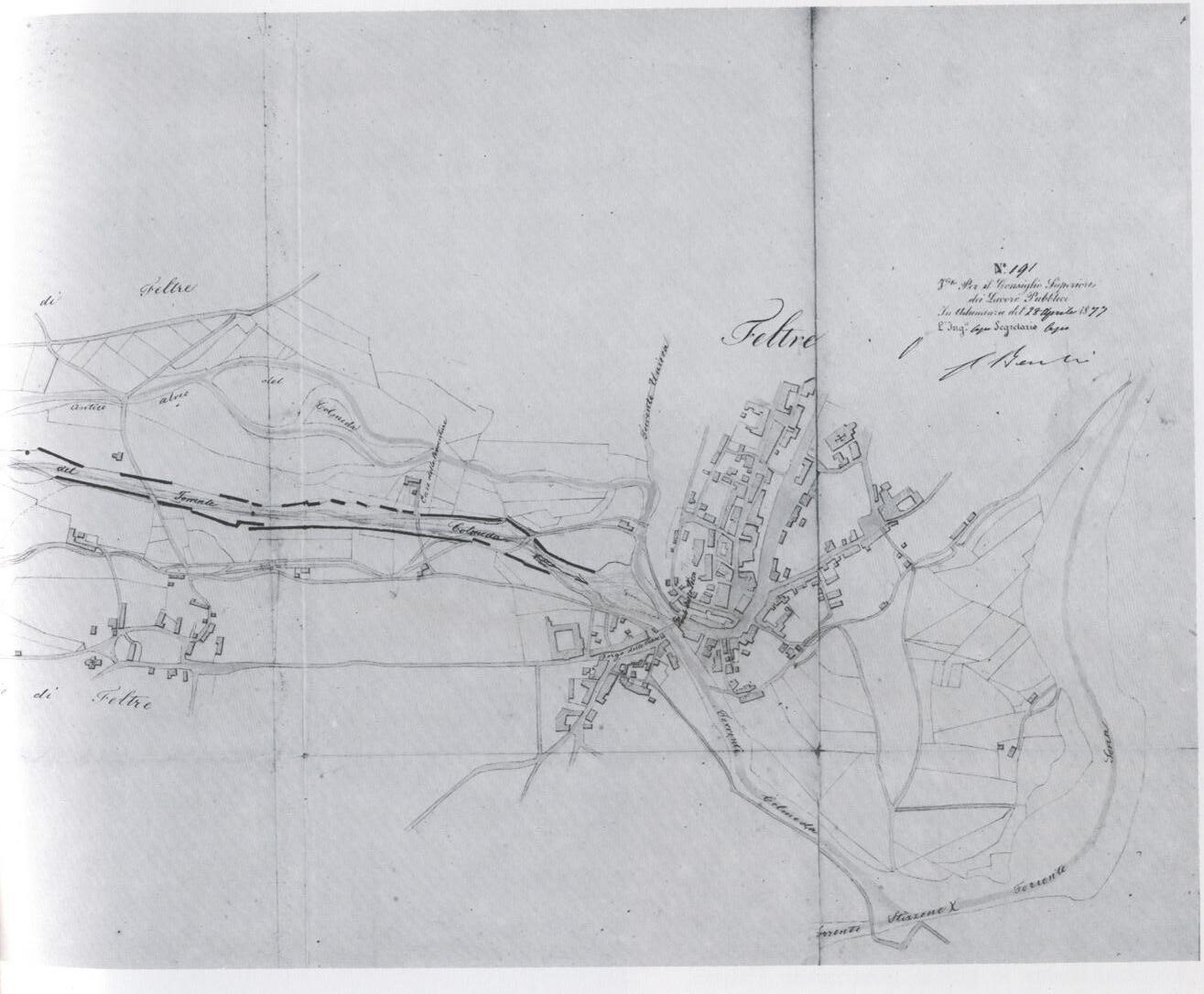

5. Mappa regimazione

Carattere urbano

Dopo aver varcato Porta Imperiale, entrando dunque all’interno delle mura della Feltre storica, e procedendo lunga via Mezzaterra, la spina dorsale che attraversa il Colle delle Capre, si può avvertire come il carattere della città si unifichi. Si comincia a trovare analogie stilistiche e costruttive negli edifici, caratteristiche che accomunano gli uni agli altri. Tale unità è dovuta alla grande ricostruzione della città in seguito all’incendio che l’ha devastata nel 1510. Andrea Bona nel suo libro “Il modello e il Luogo” riporta come nel tardo Quattrocento, ovvero prima della grande devastazione della città, “la struttura edilizia di Feltre è evidentemente ancora caratterizzata da un uso promiscuo dei materiali, con porticati in muratura al piano terra e con strutture in legno, scale, poggioli, ma anche veri e propri tamponamenti di facciata, ai piani superiori.”1 La grande presenza di legno negli edifici portò probabilmente alla veloce diffusione dell’incendio. La successiva ricostruzione rispecchia dunque uno stile conforme a tale periodo storico, in particolare uno stile che garantisse un certo decoro urbano. Questo rispecchia fortemente lo stile di matrice veneziana. Si nota inoltre come la tipologia architettonica ricorrente tra i vicoli del colle è la fabbrica con botteghe al piano terra ed abitazioni ai piani superiori. La presenza di porticati ad arco a ridosso delle strette strade è frequente, spesso posizionati davanti alle botteghe. Giuseppe Mazzotti nel suo libro riporta che “Il tracciato delle strade interne è quello di prima, ma le case sono risorte ai lati con aspetti nuovi e fra di loro simili: portali ad arco, di pietra, piccole finestre ai piani terreni, alte dal suolo, per impedire sguardi indiscreti, difese spesso da inferriate come per timore di altre possibili incursioni di armati, fac-

ciate con rapporti musicali fra gli spazi vuoti, le polifore e le finestre ad arco, che creano dovunque ritmi armoniosi”2

Aggiunge anche che per ragioni di sicurezza “i poggioli di pietra hanno sostituito gli antichi balconi di legno; e tetti di laterizi quelli di vecchie scandole”2. Per esigenze climatiche i tetti delle abitazioni sporgono fortemente verso la strada e gli sporti di gronda lignei creano una trama che caratterizza tutto il percorso urbano. Si percepisce ad ogni scorcio la diffusa consuetudine di affrescare la facciata delle abitazioni, “emergendo timidamente da qualche intonaco scrostato, o imponendosi con forza in ampi e articolati cicli decorativi”3 Si riesce inoltre a percepire il valore affidato agli accessi, ai portali, che portano quasi l’onere di trasmettere la ricchezza e il decoro di una città nuova.

ni di ferro, trovai il profondo portico del Teatro; e aperta la porta dello scalone che ascende alla sala, dalla quale giungeva un tense sono di trombe. Un corpo bandistico vi stava provando. Ma sottovoce, quasi in sordina, per non destare la città addormentata, per non disturbare neppure quei due personaggi marmorei, in fluente parrucca, che, pettoruti ma ano nimi da quando i Francesi ne scalpellarono i nomi, stanno sul piedistallo dentro le loro micchie e, per quello che di là vedono e sentono, potrebbero anche credere che poco la vita sia mutata dal tempo in cui essi reggevano la città, e l’avvocatino Goldoni vi coglieva i primi lauri poetici.”

‘‘Una sera, a non tarda ora, una sera mite d’incipiente primavera, ho percorso le lunghe contrade di Mezzaterra e di Port’Oria senza incontrare anima vivente. Soltanto due gatti mi hanno attraversato la strada, rincorrendosi e sparendo dentro la finestra d’una cantina. Unica voce: quella delle fontane zampillanti nelle tre piazzette, in cui la ripida Mezzaterra si slarga, quasi per riposarsi. La luce fioca di rade lampade pendule rischiarava di sottinsa le gronde sporgenti dei palazzi, sostenute dalle robuste mensole di legno, e, radendo le facciate, delineava le belle sagome delle finestre e dei balconi.

Chiuse erano tutte le imposte, e già chiuso anche il caffeuccio di Piazza Maggiore. Illuminato da tre grandi lampio-

8

Silenzio di Feltre

6. Porta Imperiale

8. Porta e trifora

7. Palazzo Villabruna

Giuseppe Silvestri

Carattere paesaggistico

Il territorio feltrino, posto in un’area di transizione tra la valle del Piave e quella del Brenta, “presenta una notevole complessità morfologica: la conca di fondovalle al centro della quale sorge il colle delle Capre, sede della città storica, è saldata a sudovest alla soglia di Arten ed al bacino di Seren, è definita a nordest dai dossi dei colli della fascia pedemontana, a sudest dal monte Telva e dalla formazione collinare dei Collesei, che la isolano dalla val Belluna e verso sud dalla stretta gola della Sonna che, in prossimità della sua confluenza nel Piave, permette il collegamento con la pianura trevigiana”4

Feltre è uno dei comuni facenti parte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, comprendente i gruppi montuosi delle Alpi

Feltrine (Vette di Feltre, Cimonega, Pizzocco, Brendol, Agnelezze), Monti del Sole, Schiara, Talvéna, Prampèr, Piz di Mezzodì. La caratteristica principale che contraddistingue questo parco è “la grande varietà di ambienti: dagli ambiti ripariali di fondo valle alle pareti rocciose di alta quota, passando attraverso boschi di latifoglie, foreste di conifere, arbusteti d’alta quota, praterie e macereti.”5 “Una delle principali motivazioni scientifiche della nascita del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è la grande ricchezza e rarità della sua flora. Fin dal 1700 le Vette di Feltre, e anche il M. Serva, furono visitate da alcuni tra i maggiori botanici del tempo. All’interno del parco si possono ammirare stupendi rododendri, cardi e stelle alpine.”5 Il rilievo collinare che interessa la parte di centro-est del comune di Feltre è ritenuto come “l’elemento più equilibrato e suggestivo della conca Feltri-

na”5 grazie alla sua dolcezza valorizzata dalle colture agricole, “dove sin dal ‘700 sono sorte ville di campagna delle maggiori famiglie”4. Sempre dal decreto si legge come “la città si compone di parti strettamente correlate tra di loro: la cittadella dentro le mura, con il nodo di piazza maggiore, che conserva una doppia cinta di mura fortificate, quella medievale e quella rinascimentale, con palazzi, case e chiese di notevole pregio storico e architettonico, quali casa Crico, palazzo Bellati, casa Cantoni, ora episcopio, palazzo Muffoni, palazzo Pretorio ora municipio, palazzo del Monte di Pietà, la chiesa di S. Rocco, casa Banchieri, palazzo Pasoli e palazzo Villabruna.”4 Nel nucleo al di fuori delle mura spiccano “il complesso del battistero e della cattedrale con annessa area archeologica e resti di abitazioni private del periodo romano, i borghi che costituiscono la ramificazione del centro murato collinare nella direzione delle porte urbiche, caratterizzati da strutture lineari di abitazioni ed edifici conventuali localizzati in aree di cerniera tra la città e la campagna”4

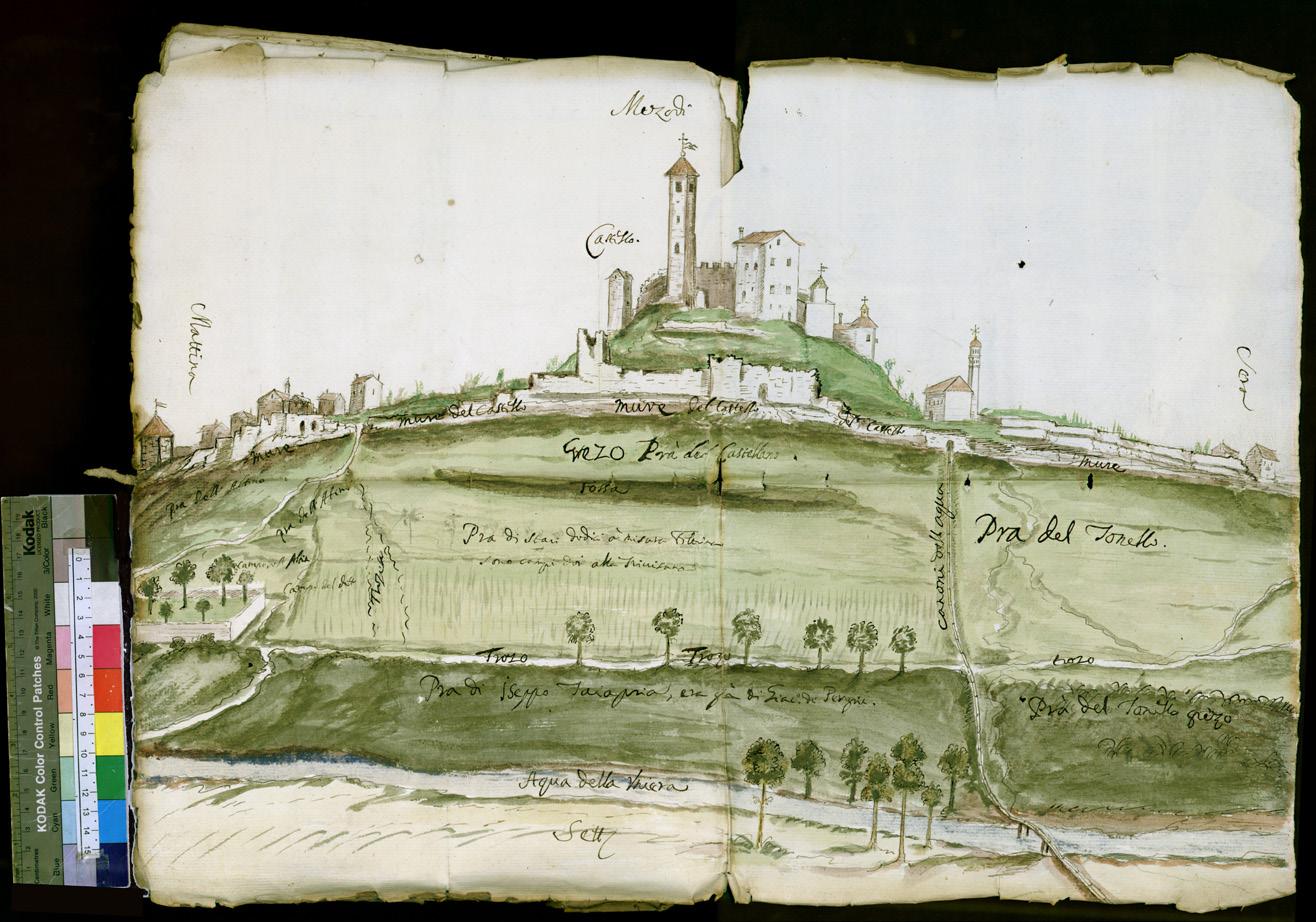

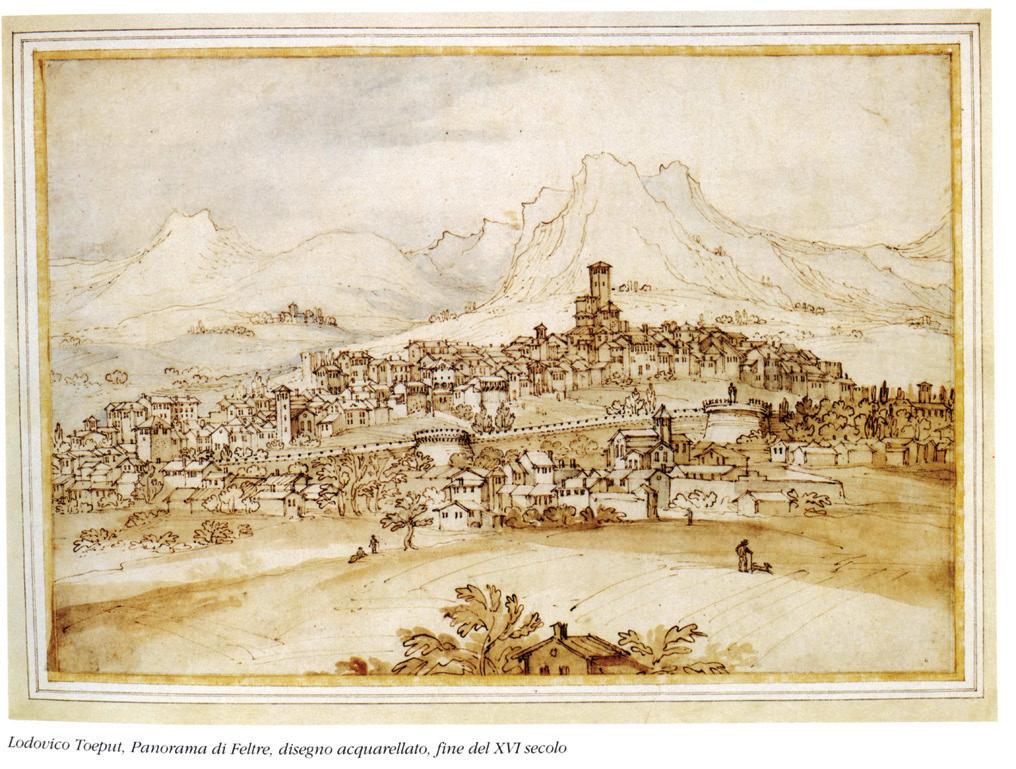

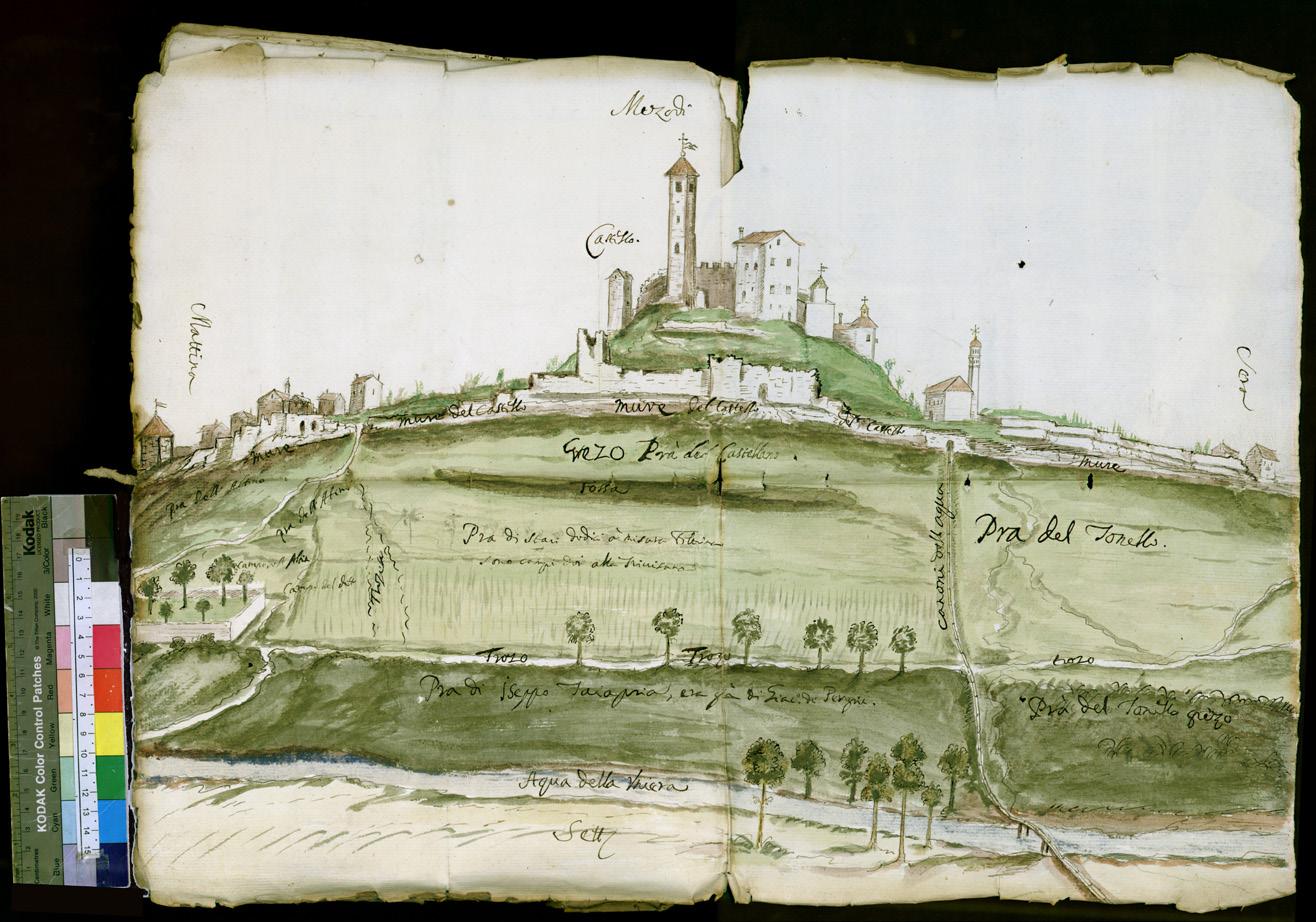

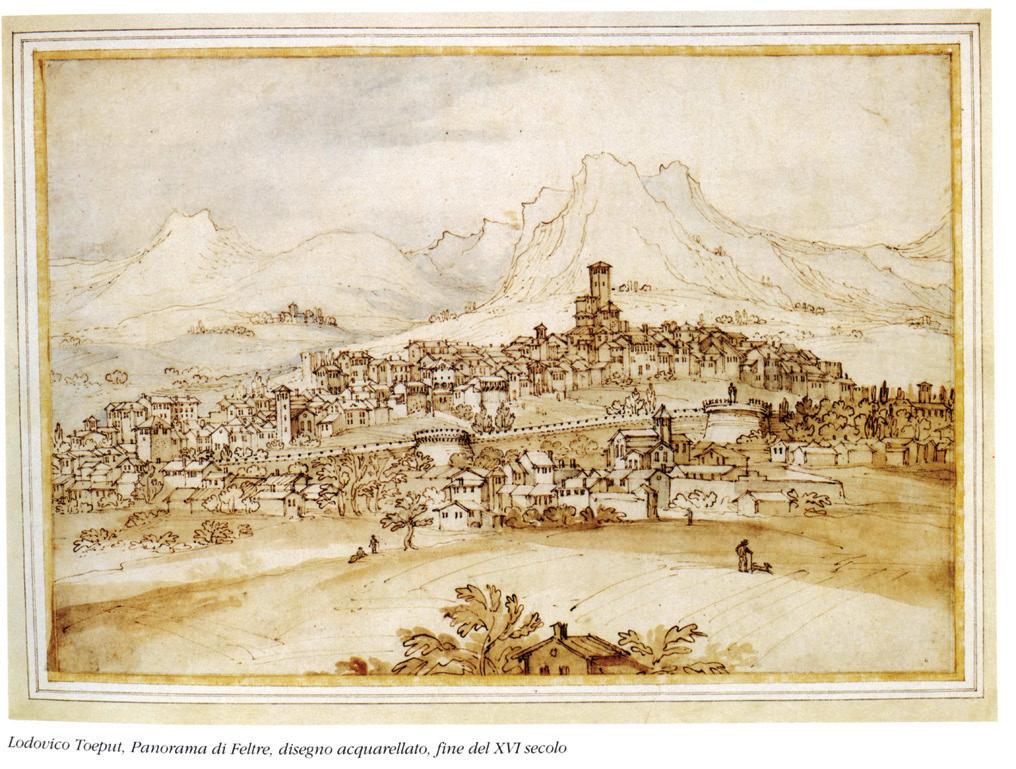

Il fronte nord del colle risulta di notevole bellezza paesaggistica, grazie anche alla silhouette del castello ed alla forma armoniosa del colle delle capre su cui poggia. Tale bellezza è stata concretizzata anche in un dipinto, riportato nell’ immagine , realizzato da un artista a noi sconosciuto. Non da meno è il disegno di Lodovico Toeput, riportato nell’immagine , che mostra la relazione incredibile tra l’insediamento urbano, il castello in posizione dominante, e le Vette che proteggono la città.

9

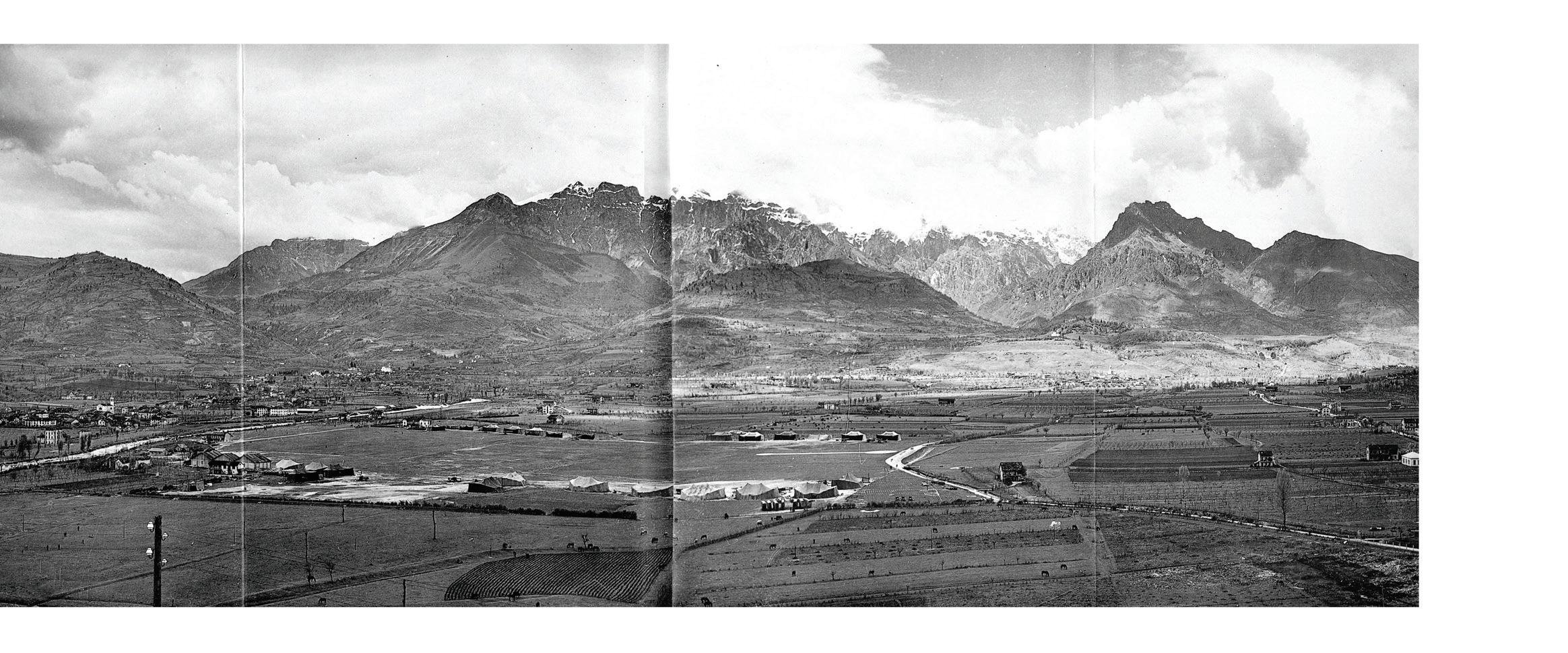

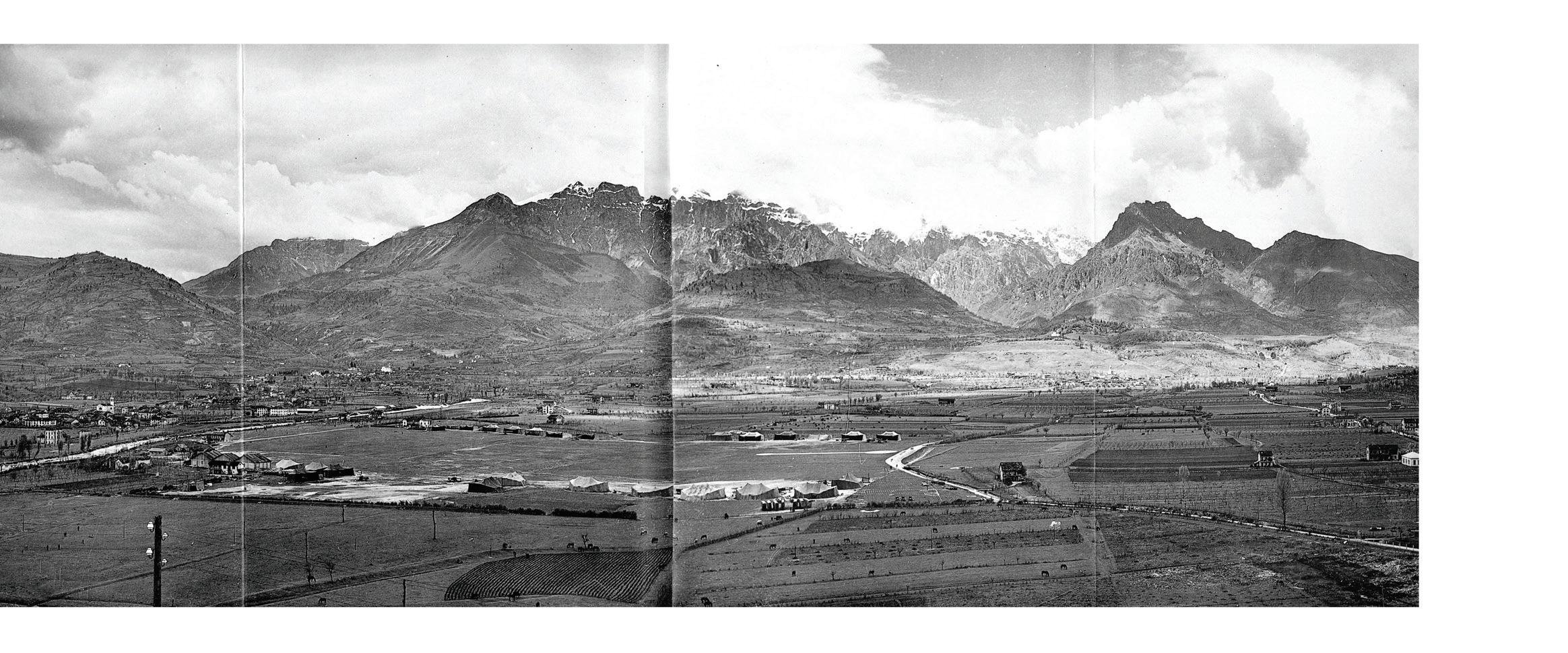

9.Vista di Feltre e dei suoi gruppi montuosi.

10

10. Archivio di stato di Venezia, Senato, Deliberazioni, Terra b.721, dis. n.1.1663 Si vede il fronte nord del Colle delle Capre, con i suoi appezzamenti agricoli, le mura medioevali in rovina ed il castello di Feltre al centro del dipinto

12. Lodovico Toeput, Panorama di Feltre

11. Vista nord dal Colle delle Capre risalente alla prima metà del Novecento. Si può notare il basso livello di urbanizzazione dell’attuale zona ospedaliera di Feltre.

13. Foto recente scattata verso sud. Si vedono in basso dei quartieri residenziali, l’ospedale sulla sinistra, il palaghiaccio ed il Colle delle Capre.

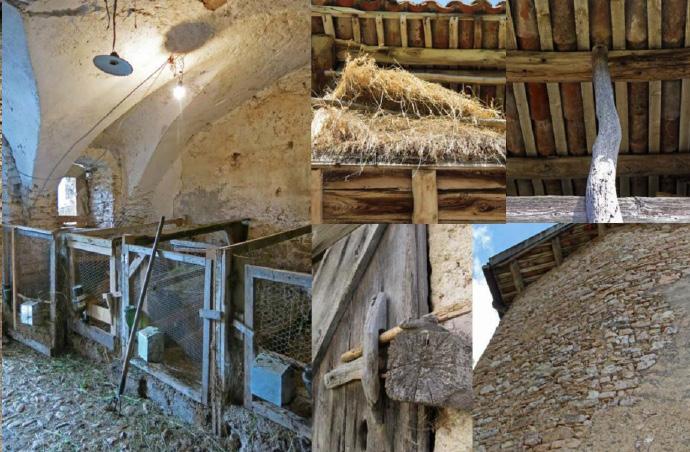

Architettura rurale pre-alpina - un breviario

Si riporta qui una breve descrizione delle caratteristiche peculiari che contraddistinguono l’abitazione bellunese, dal punto di vista formale e materico. In particolare si racconterà di una tipologia di casa: la casa feltrina. Questo edificio è costituito da murature in pietra locale con solai e struttura del tetto in legno e manto di copertura in coppi. Si possono trovare anche sotto forma di edifici a schiera. La linea di colmo si trova spesso disposta lungo le curve di livello, in modo da creare un fronte principale a valle molto aperto, ed un fronte secondario semi-interrato a monte chiuso, cioè quasi privo di finestre. Spesso nel fronte sud vengono disposti dei ba llatoi e scale lignei che permettono la distribuzione in verticale. Questi elementi sono chiamati in dialetto “pioi”. Nella zona attorno a Feltre il piol è attualmente formato da travetti a sbalzo dalla muratura di facciata, la larghezza del piol semplice varia dagli 80 ai 100 cm. Il pavimento è formato da tavole sovrapposte ai travetti e il parapetto, in genere, di asticelle verticali le quali sono bloccate all’estremità da listelli e da tavole che formano, nella parte alta, il corrimano. L’ampio sporto del tetto garantiva la protezione dagli agenti atmosferici. Il ballatoio faceva da schermo ai raggi solari estivi e veniva utilizzato anche come essiccatoio di prodotti agricoli.

Un metodo utilizzato di frequente per la sistemazione del terreno è il muro a sacco con pietra locale, in particolare la scaglia rossa. Questa tipologia di muro è molto utilizzata per i terrazzamenti, i quali garantivano superfici coltivabili piane. La realizzazione a secco permetteva il passaggio dell’acqua attraverso le pietre.

11

16. Attacco a terra dei ballatoi lignei con rampa in pietra

14. Borgo di Montagne

15. Tipica forma aggregativa di case a schiera con ballatoio

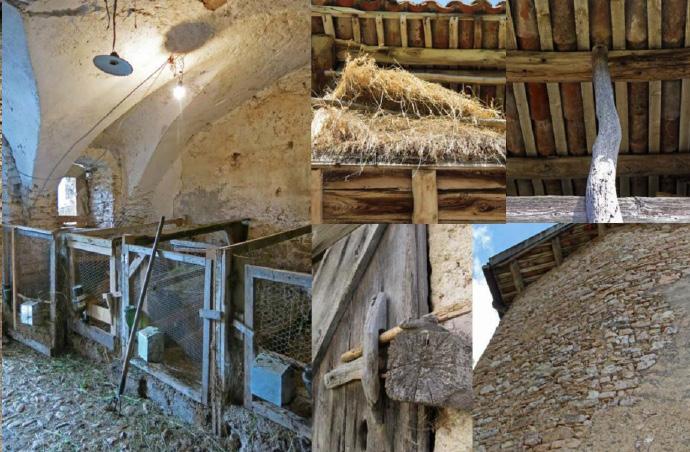

17. Dettagli della stalla-deposito: manto di copertura, infisso e tessitura muraria

Analisi di contesto

Oggetto di studio Posizione

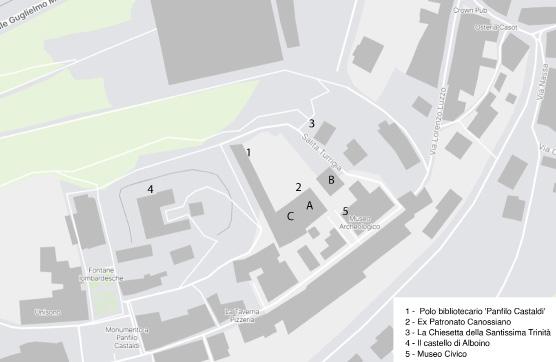

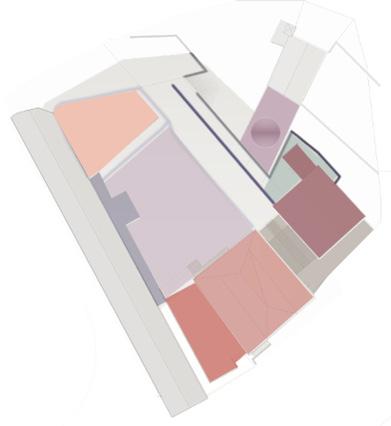

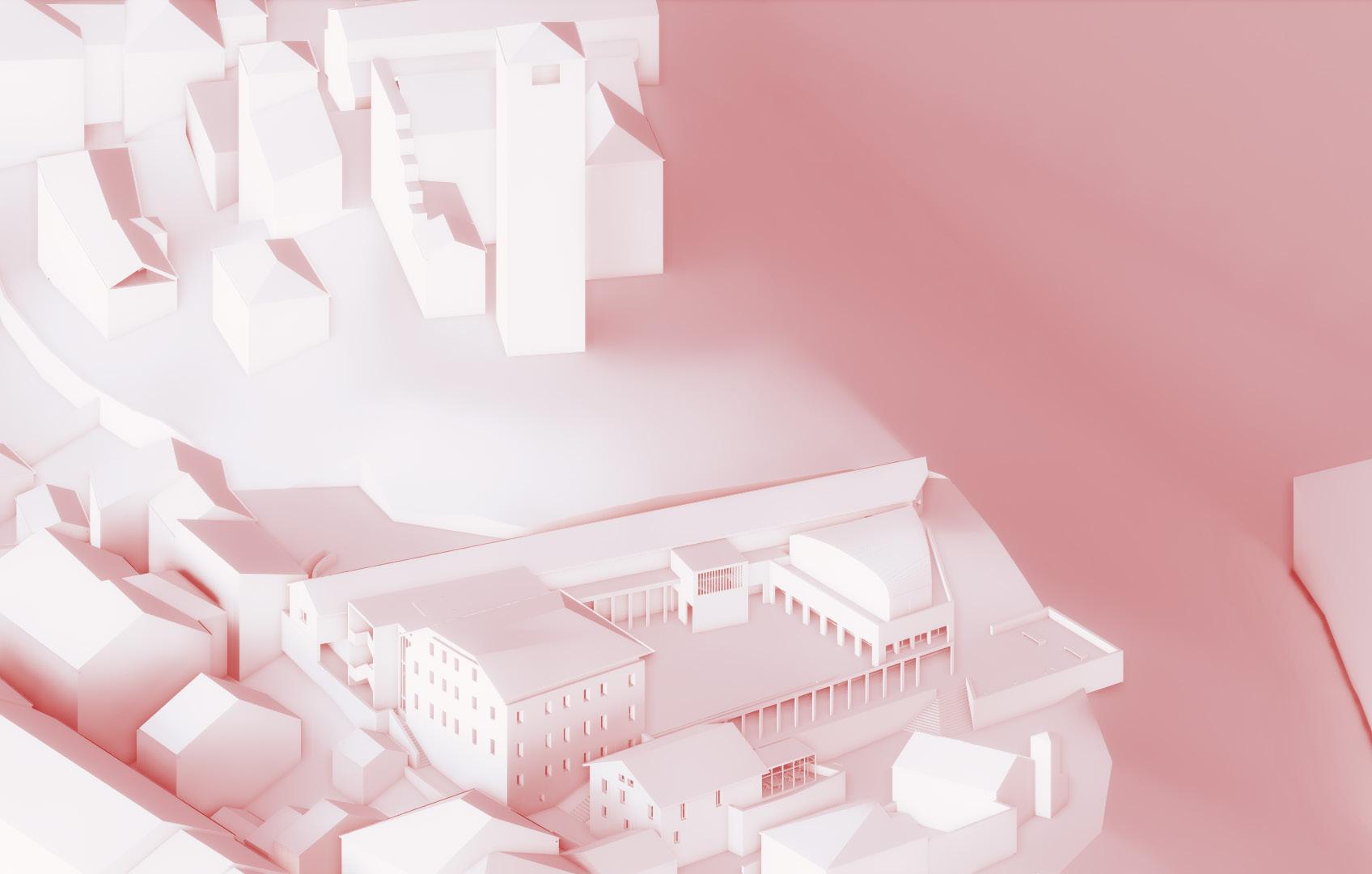

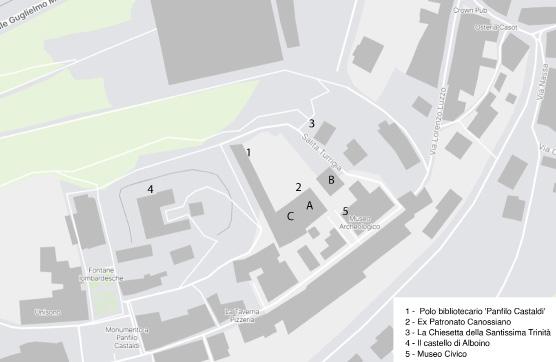

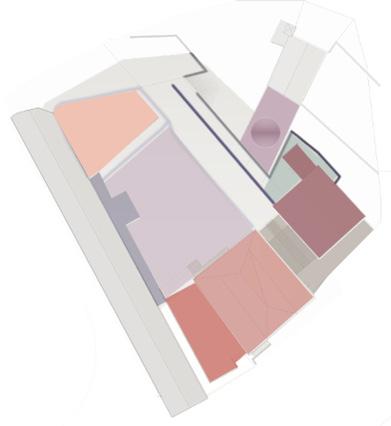

La porzione di area che viene presa in considerazione per questa proposta di progetto è quella comprensiva di:

- polo bibliotecario “Panfilo Castaldi”;

- edificio Canossiano prin cipale (edificio A) e relativo ampliamento che si connette alla biblioteca (edificio C);

- edificio Canossiano secondario (Edificio B);

- attuale parcheggio retrostante alla biblioteca;

- spazio antistante la chiesetta della SS.Trinità.

Il complesso dei Canossiani è posizionato all’interno del centro storico di Feltre. In specifico lambisce le ex scuderie del castello, ovvero l’attuale Biblioteca Comunale di Feltre, nel lato sud-est. Si trova a pochi passi dal museo Civico, posizionato a sud-est rispetto all’area in oggetto, dalla chiesetta della Santissima Trinità, posizionata invece a nord-est, e dal Castello a ovest. È raggiungibile da Via Lorenzo Luzzo, tramite le scalinate della “salita Villabruna”; oppure dalla “salita Nicolò Ramponi” che inizia da Piazza Maggiore, fiancheggia la biblioteca e continua in discesa con la via “Dietro le Rive” fino al cortile del complesso; oppure salendo dalla “salita Turrigia” da Via Lorenzo Luzzo fino all’incrocio con “Salita Villlabruna” o all’ingresso del cortile. Confina quindi a Nord-Est con la via “Dietro le Rive”, a Sud con la “salita Turrigia” e la “salita Villabruna” e ad ovest con le Biblioteca (Ex scuderie Napoleoniche).

Storia del complesso

Il complesso di edifici viene comunemente indicato con “Patronato Canossiano” per la funzione principale che ha avuto durante la sua vita. Pare sia appartenuto inizialmente alla famiglia dei Villabruna Cumano.

Si trova a ridosso delle mura medioevali, le quali fiancheggiavano a Nord la via “Dietro le Rive”, passando dietro la chiesetta della SS. Trinità ed arrivando fino a Porta Oria. Non è stata trovata una datazione della loro demolizione.

L’area in oggetto nasce inizialmente con la costruzione dei due edifici Canossiani, presenti già nel catasto Napoleonico, ed aventi elementi antichi databili “intorno al 1600-1700”6. Si può notare nel Catasto Napoleonico come inizialmente fossero separati dalla “salita Villabruna” che, a sua volta, continuava fino alla via “Dietro le Rive”. Si può vedere inoltre un altro piccolo edificio costruito di fronte alla Chiesetta della Santissima Trinità. Le scuderie non erano ancora presenti. La fascia nord dietro l’edificio B, fino al piccolo edificio di fronte alla chiesetta era adibita ad orto.

Nel catasto Austriaco del 1828 si può notare che il piccolo edificio di fronte alla chiesetta della santissima Trinità è stato demolito. Tutta l’area libera che circondava l’edificio A ai lati nord ed ovest era adibita a zona di pascolo. Il lotto triangolare sul lato ovest dell’edificio A era destinato ad orto.

12

18. Cartina dell’area

Dal catasto austro-italiano del 1840-45 si vedono costruite le scuderie Napoleoniche e si possono notare anche le modifiche dei collegamenti viari dovute alla loro costruzione. Si vede infatti come la “salita Villabruna” sia stata tagliata in seguito alla creazione del cortile scoperto. Tale realizzazione comportò anche la chiusura della Via Turrigia, che si allineava alla parete sud dell’edificio Canossiano principale. Il piccolo edificio che fronteggiava la chiesetta non compare più nella carta topografica, quindi è stato demolito in questi anni. Si nota anche come sia stata adibita una fascia nel lato nord-est delle scuderie alla coltivazione/pastorizia. Nel 1899 l’edificio A e il cortile scoperto diventano sede del Patronato “Vittorino da Feltre”, ovvero un luogo per l’accoglienza e l’istruzione della gioventù cittadina Dal 1930 il complesso passò nelle mani dei Canossiani, i quali lo trasformarono in un convitto per aspiranti Canossiani. Continuò a funzionare comunque da Patronato, che nel 1940 venne spostato nell’edificio B. In seguito, il complesso divenne anche un pensionato per studenti del feltrino.

13

19. Catasto Napoleonico 1812

20. Catasto austro-italiano 1828

21. Catasto austro-italiano 1840

Nel 1948-1955 si effettuarono degli ampliamenti, in particolare l’edificio A si alzò di due piani nel fronte Sud, e venne costruito un blocco di due piani (edificio C) tra l’edificio A e le Scuderie Napoleoniche. Questi due ultimi volumi non sono connessi funzionalmente. Sempre in questi anni venne ampliato l’edificio B, sede del Patronato, sul fronte Nord. Dei vani tecnici dell’edificio C vennero costruiti tra il 1960 e il 1962 nel relativo piano terra. Il convitto fu chiuso verso la fine degli anni ’80 per una diminuzione degli studenti fruitori, mentre il Patronato rimarrà aperto fino al 2003 sempre nelle mani dei Canossiani. Dall’ortofoto del 1980 si vede l’inserimento di una tettoia nell’edificio C, mentre dall’ortofoto del 2022 si rileva l’abbattimento degli alberi sul pendio sottostante al castello. Intorno al 2011 viene eseguito il restauro delle scuderie Napoleoniche per la realizzazione del polo bibliotecario “Panfilo Castaldi”.

14

22. Nuovo catasto urbano

23. Ortofoto 1980

24. Ortofoto 2022

Attualmente l’area è ancora utilizzata per la presenza del polo bibliotecario. Il cortile scoperto è diventato un parcheggio per la biblioteca e per i cittadini con residenza nei suoi dintorni. Gli edifici canossiani sono dismessi ed in stato di degrado, mentre la chiesetta della SS. Trinità viene ancora aperta per visite guidate.

15

Stato attuale

25. Ortofoto 2018

The in-between

Intervista Analisi

In questa ricerca è stato importante anche il diretto parere dei cittadini di Feltre, mediante un’intervista nel social network Facebook. In particolare, all’interno di un gruppo dedicato ai cittadini della città si è chiesto quali fossero le necessità più sentite dagli stessi e si è ottenuto un discreto riscontro.

Si riportano qui alcune parole chiave tratte dai commenti ricevuti:

• Cafè

• Ristorante

• Spazi polifunzionali per attività culturali

• Espositivo

• Aula conferenze

• Laboratori

Si inizia la fase progettuale con l’analisi del complesso. In particolare, si cerca di entrare più a fondo negli aspetti utili alla progettazione di un luogo in risonanza con il contesto esistente.

Analisi SWOT

Si inizia con l’analisi SWOT, che chiama a definire l’oggetto di studio rispetto a 4 parole chiave, ovvero punti forti, punti deboli, minacce e opportunità. Si è scelta questa analisi perché permette di avere una visione globale dell’oggetto esaminato ed allo stesso tempo permette di definire in specifico problemi da risolvere e caratteristiche da enfatizzare con una proposta progettuale.

Punti forti

• Diverse viste panoramiche caratterizzano tale area in maniera forte, che si trova infatti in una delle posizioni più elevate di Feltre storica dopo il castello. Verso est si gode della vista del monte Telva, mentre a Nord spiccano le vette Feltrine….

• L’area è circondata da poli culturali importanti per la città come il castello, il polo bibliotecario, il museo civico e da elementi di rilevanza storico-artistica come la chiesetta di SS.Trinità.

• La memoria del Patronato è vivida nella collettività, e soprattutto in coloro che lo frequentarono, che ne ricordano il valore aggregante e le amicizie.

• Spazio caratterizzato da una forte centralità garantita dal cortile, il quale è sempre stato luogo di aggregazione nella storia del complesso.

Punti deboli

• Attualmente il cortile è utilizzato solamente a scopo di parcheggio

• Area poco permeabile: la biblioteca crea grande marginalità a tutto il complesso dal lato ovest; la biblioteca è accessibile solamente da Salita Nicolò Ramponi ed è chiusa dunque rispetto alla corte; Differenze di livello rendono difficile la permeabilità;

• Mancanza di servizi che rendano l’area più vivibile e luogo di permanenza.

• La chiesetta è spazialmente poco valorizzata a causa di un terrapieno che definisce un dislivello altimetrico tra il livello del cortile e la strada antistante la chiesa.

Minacce

• Lo spazio antistante la chiesa della SS.Trinità ed il cortile sono entrambi spazi da valorizzare e si trovano a livelli differenti

• Insieme di luoghi di rilevanza storico-artistico-culturale nelle circostanze

• Creazione di un accesso nell’area da Nord

• Il cortile richiama l’idea di piazza

Opportunità

• La salita Villabruna che fiancheggia il museo civico e arriva ai due edifici canossiani cambia carattere in corrispondenza di questi ultimi, in specifico assume un aspetto di ambito privato a causa del muretto con ringhiera e cancello, che probabilmente un tempo definiva la proprietà dei Canossiani.

• Il fronte della biblioteca verso la corte è caratterizzato da un muro di sostegno dell’edificio stesso in calcestruzzo faccia a vista che enfatizza ancor più la separazione tra i due ambiti.

• La marginalità dell’area può diventare causa di inutilizzo o ridotto movimento.

17

Analisi percettiva

Si è ritenuto importante valutare le caratteristiche dell’area anche dal punto di vista percettivo, cercando di capire come l’attuale configurazione spaziale può influenzare il comportamento del fruitore. Tale valutazione è eseguita basandosi sulle teorie di Gordon Cullen e utilizzando inoltre un approccio esperienziale soggettivo dei progettisti. Questo aiuterà a capire quali sono le peculiarità formali del sito da valorizzare e rafforzare. Le considerazioni progettuali dedotte da tali osservazioni non saranno qui riportate.

La salita Villabruna si trova appena prima il museo Civico arrivando da Piazza Maggiore attraverso Via Lorenzo Luzzo e permette di arrivare fino al cortile dell’area oggetto di studio. La prima parte di questo percorso è formata da due scalinate laterali ed una aiuola centrale, mentre la seconda parte, una volta raggiunti gli edifici Canossiani, si presenta come un’area più privata a causa di un cancello. Dopo questo elemento si incontrano due scalinate di differente tipologia che portano al cortile. Questo asse porta alla canalizzazione della vista quando si è in corrispondenza del museo civico ed è molto forte grazie al confinamento degli edifici. La vista termina con l’infinito del cielo e il verde degli alberi preesistenti. Guardando da sotto il portale in ferro battuto presente in cima alla salita si riconosce una tipologia di vista seriale di Cullen, in specifico quella che lui definisce “Infinito”, ovvero la sensazione di infinito che ti porta il cielo quando racchiuso al di sotto di un elemento architettonico. Tale vista, dunque, crea un senso di mistero e curiosità che ti porta a salire.

18

Asse salita Villabruna

26. Salita Villabruna

27. Salita Villabruna, parte terminale

Asse della biblioteca Carattere edifici Canossiani Muro Nord

Questo asse nasce con la costruzione delle scuderie Napoleoniche, le quali vanno a definire una nuova configurazione spaziale ed una conseguente nuova viabilità dell’area. Questo margine porta ad una totale chiusura dal centro di Feltre storica, ed impedisce ogni collegamento visivo con l’area oltre la biblioteca. Si è portati solamente a seguire il corridoio creato da quest’ultima e dal colle su cui nasce il Castello. Tale percorso punta verso Nord e non anticipa altre presenze architettoniche. In fondo appaiono le vette feltrine. Dunque, si può ritenere un percorso molto direzionato con una meta indefinita.

Gli edifici Canossiani fanno parte di un contesto urbano particolare, con un carattere ormai consolidato. Questi due edifici sono particolarmente visibili da sud, ovvero dall’interno del nucleo storico, e partecipano all’unicità e all’uniformità del carattere della città. La forma appare coerente al contesto.

Percorrendo la strada “dietro le rive”, si percepisce la confusione urbana della zona circostante l’ospedale di Feltre. Il muro che separa il cortile dell’area in oggetto dalla strada “dietro le rive”, oltre a tagliare visivamente la base delle vette feltrine dal cortile, protegge dall’inquinamento sonoro della Feltre bassa.

19

28. Facciata sud dell’edificio Canossiano principale

29. Sulla destra, facciata sud dell’edficio Canossiano secondario

30. Asse della biblioteca 31. Cortile esterno

Una delle peculiarità del sito è il suo apparire da Nord appena al di sotto del castello di Feltre. La sua posizione al margine del colle delle capre ne garantisce infatti la presenza visiva in molte zone della Feltre Nord. Proprio in corrispondenza dell’estremo nord del lotto giacevano un tempo le mura medioevali, che si possono intravedere nel dipinto riportato in figura 10 L’aspetto formale di questo prospetto riveste grande importanza per il suo essere scena fissa nella quotidianità dei cittadini.

20

Vista Nord

32. Vista da nord del Colle delle Capre

33. Quartiere nord di Feltre

Approccio progettuale

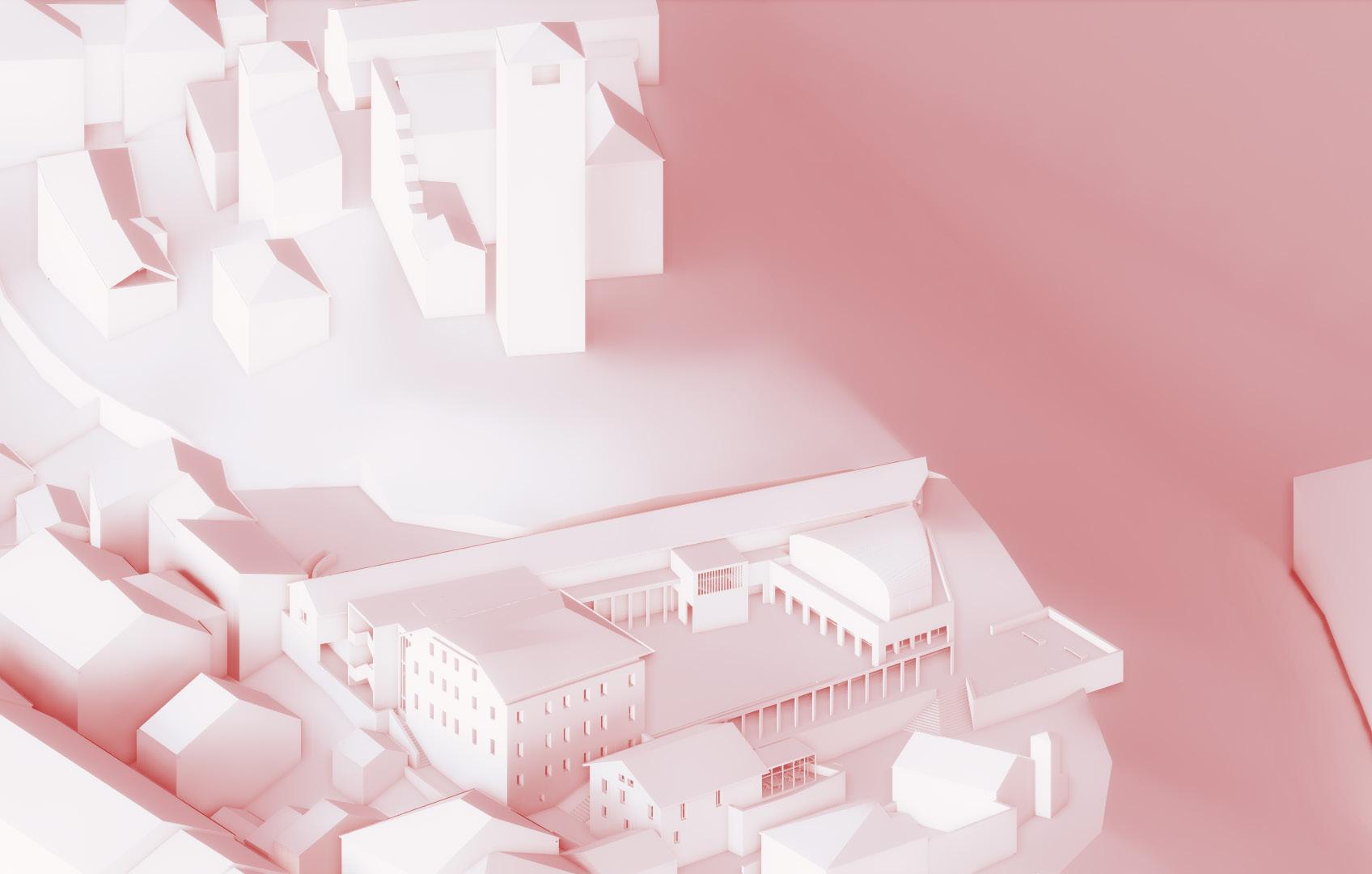

Dall’analisi svolta fino ad ora emerge che il complesso si articola in più livelli che necessitano di un’adeguata connessione con il tessuto urbano circostante; dunque, il costruito ed il costruibile deve trovare una relazione interno-esterno forte, dal punto di vista fisico e visivo. La relazione fisica interno-esterno si concretizza con un movimento fluido tra gli edifici e l’esterno, mediante una buona permeabilità, mentre la relazione visiva interno-esterno si realizza creando adeguate connessioni visive tra gli spazi interni e la qualità paesaggistica di cui dispone il colle Feltrino.

La natura introversa di tale spazio viene sfruttata per la creazione di una centralità, che andrà a legare i diversi poli culturali presenti, ovvero la biblioteca, il museo, il castello e la chiesetta della SS.Trinità. Obbiettivo per questa area è il suo uso esclusivamente pedonale; dunque, si prevede che l’attuale parcheggio, il quale si estende per tutto il cortile, sia spostato al di fuori delle mura. Quest’ultima ipotesi non è stata approfondita in questa proposta di progetto, ma può essere considerata in un possibile intervento urbanistico. Gli edifici canossiani, possedendo un certo valore storico, saranno oggetto di valorizzazione. Il progetto punta a creare una maggiore affluenza nella Feltre storica, in particolare predilige un’affluenza di tipo culturale-turistica, in modo che l’area rinasca sotto questo punto di vista offrendo anche servizi ritenuti carenti nel colle. Questo obbiettivo deriva, dal punto di vista generale, da uno scarso afflusso nella Feltre storica, mentre dal punto di vista particolare, da attività di tipo vandalico nella zona del castello, dovute ad una gestione non adeguata.

Concept

Viabilità ottocentesca

Dal catasto napoleonico si può notare una configurazione spaziale leggermente diversa dell’area, dovuta all’assenza delle scuderie. Si vede infatti come inizialmentegli edifici canossiani fossero separati dalla “salita Villabruna” che, a sua volta, continuava fino alla via “Dietro le Rive”. Quest’ultima seguiva un’asse rettilineo diverso dall’attuale, che terminava con la chiesa della SS.trinità. Nell’ottica di definire più chiaramente i percorsi che caratterizzano l’area, di creare una rete facilmente intelligibile, si è deciso di avvicinarsi a questa configurazione urbana. Salita villabruna può essere ora definita come un insieme di percorsi di carattere differente che portano ad una frammentazione della sua immagine. La proposta di progetto cerca di dare a questo percorso un’unità tale da renderla identificabile nella sua interezza.

Step 1

22

Si ritiene importante il mantenimento di entrambi gli edifici canossiani, i quali possono fare da contenitori a nuove funzioni che riportino in vita il complesso. Si ritiene utile demolire l’ampliamento novecentesco dell’edificio canossiano principale e la distribuzione interna di quest’ultimo perché in sezione risultano fortemente disordinati e caotici a causa della sovrabbondanza di livelli presenti. Si prevede anche la demolizione di parte del terrapieno che fronteggia la chiesa della SS.Trinità, del muro di confine all’estremo nord e delle scalinate della salita Villabruna.

Demolizione e conservazione Permeabilità

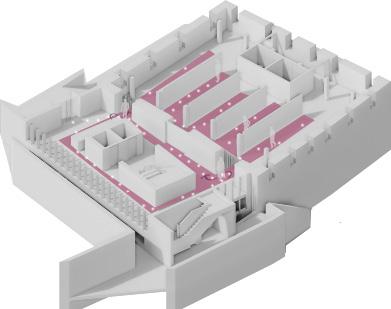

A seguito della constatazione di ridotta permeabilità dell’area si considera utile l’aggiunta di un asse di percorrenza che aderisce alla biblioteca per collegare la vecchia via Turrigia con la via “Dietro le Rive”. Lungo questa linea verrà realizzato un porticato. Il collegamento che permetteva la ex via Turrigia con via Nicolò Ramponi viene inoltre ripristinato grazie alla demolizione dell’ampliamento novecentesco dell’edificio canossiano principale. La creazione, inoltre, di un blocco scale che porta dall’ingresso della biblioteca alla piazza consente una permeabilità di tipo perpendicolare alla biblioteca stessa.

Step 3

23

Step 2

Nell’ottica di concretizzare inizialmente un’idea di architettura elementare, ovvero fatta di centri e percorsi, si procede con l’identificazione dei centri che possono definire lo spazio in questione. Il cortile esistente, richiamando questa idea di centralità, ed essendo stato, durante la vita del complesso, luogo di socialità, verrà utilizzato come piazza.

Sagrato

La chiesetta della SS.Trinità si trova attualmente soffocata frontalmente da un terrapieno che definisce due altimetrie differenti all’interno dell’area di progetto. La tipologia architettonica della chiesa nella cultura cristiana porta con sé l’uso del sagrato, come spazio sacro antistante la chiesa, essenziale e puro. La chiesetta, ora sconsacrata, porta con sé un valore storico-artistico importante, che le viene riconosciuto in questa proposta con la creazione di un sagrato, che possa portare oggi alla valorizzazione della sua storia. Lo spostamento del terrapieno garantisce la creazione di questa nuova centralità, che si amplia verso nord e si va a collegare alla piazza principale grazie ad una grande scalinata.

Step 4

24

Piazza

Edificio Canossiano principale

L’edificio volumetricamente più consistente del complesso farà da contenitore a due funzioni che si adattano correttamente a tali dimensioni, in specifico sarà sede di uno spazio espositivo e di una sala conferenze. Queste funzioni necessitano di spazi aperti notevoli e per questa ragione si prevede uno svuotamento della fabbrica con il mantenimento delle sole pareti perimetrali e relative fondazioni. Le nuove fondazioni ed il nuovo scheletro interno in c.a. e legno andranno a sostenere le facciate esistenti permettendo la compatibilità con le nuove funzioni. La sala conferenze trova una perfetta collocazione in questo volume perché asseconda l’andamento topografico e il suo posizionamento al livello del terreno assicura diverse connessioni con l’esterno. La notevole altezza di questo edificio rende possibile la sovrapposizione di due piani di espositivo alla sala conferenze. Si prevede inoltre che lo spazio servente, ovvero il volume di distribuzione ai vari livelli, sia esterno al volume canossiano, in modo da creare indipendenza tra spazio servente e servito. Questo comporta una separazione delle forme geometriche assegnate a queste due tipologie di spazio e dunque un maggior ordine compositivo.

Edificio Canossiano secondario

La distribuzione interna e la funzione avuta durante la sua vita suggeriscono l’utilizzo come struttura ricettiva extra-alberghiera. In particolare, si propone la realizzazione di un B&B. Il taglio avvenuto nel terrapieno per il sagrato permette anche la definizione di un giardino di pertinenza per il Canossiano secondario. In questo cortile si prolunga un volume vetrato destinato a giardino d’inverno, spazio comune e luogo di consumazione della colazione per gli ospiti. Saranno presenti 4 camere con relativi servizi e una sala comune nel sottotetto.

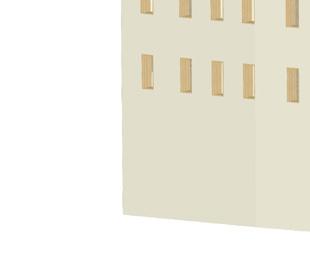

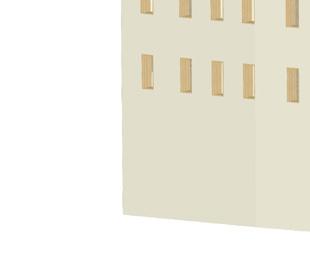

Edificio servente

Questo volume nasce nella stessa posizione dell’ampliamento dell’edificio canossiano principale come luogo di distribuzione a servizio di quest’ultimo. Si stacca dal suolo con una forma rettangolare allineata alle ex scuderie e si eleva fino allo sporto di gronda del canossiano stesso. L’edificio mantiene un certo distacco dalla biblioteca in modo da permettere il passaggio pedonale. Si apre poi verso l’esterno nel lato ovest con un serie di listoni di legno lamellare a tutta altezza per l’ingresso della luce naturale. Il parallelepipedo, che aderisce con l’edificio Canossiano, andrà a creare con esso uno schema di movimento interno circolare.

Edificio Nord

Nasce sul versante nord e cerca di compensare il baricentro del complesso fortemente spostato a sud. I suoi confini assecondano gli assi più forti del lotto, ovvero quelli della viabilità ottocentesca e del polo bibliotecario. Il passaggio che fiancheggia la biblioteca definisce un certo distacco anche per questo edificio. Instaura un rapporto di frontalità con il canossiano principale, ed il portico ne definisce il rapporto con la piazza. Al piano terra trova spazio un cafè-libreria con vista della piazza, mentre al piano superiore si posiziona un’aula studio con vista sulle vette Feltrine.

Step 5

25

Alvar Aalto

26

“La forma è un mistero che sfugge a ogni definizione, ma procura all’uomo una sensazione di piacere diversa dal semplice aiuto di natura sociale.”

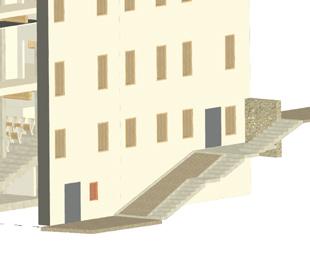

Edificio Canossiano principale

STATO ATTUALE

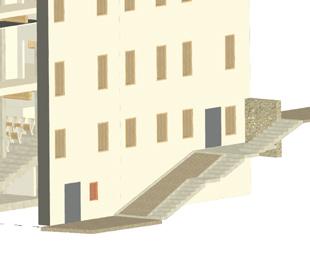

L’edificio è attualmente costituito da 4 piani, compreso il sottotetto, con una pianta tripartita. È presente anche un mezzanino tra il piano terra ed il primo. L’ampliamento è formato da due piani ed un vano tecnico, che si trovano sfalsati rispetto i piani del primo edificio.

Aspetto strutturale

STATO DI PROGETTO

Aspetto compositivo

L’impronta del vecchio edificio viene mantenuta ed andrà a contenere nuove funzioni che si estenderanno interamente per ogni piano. Data l’assegnazione di due funzioni per questa scatola, queste saranno distribuite verticalmente. La funzione distributiva per questo edificio sarà assegnata ad un altro volume.

La sala conferenze asseconda la topografia, andando dal livello di salita Villabruna, al livello della corte, che supera di qualche centimetro. Questa nuova sala contiene 140 posti a sedere. L’accesso e il posto sono garantiti anche ai disabili grazie alla porta secondaria posizionata in corrispondenza del termine della strada al di sopra del museo civico, strada carrabile.

Il primo piano di espositivo, invece, inizia 1,5 metri sopra il livello della piazza e si completa con un secondo piano fino ad un’altezza di circa 10 m.

Come spiegato nel concept si procede con lo svuotamento del volume, lasciando solamente le facciate integre e le relative fondazioni. La nuova struttura puntiforme interna è costituita da 12 pilastri in calcestruzzo armato reggenti travi lamellari lignee, al di sopra delle quali si realizza una soletta di c.a. A questa nuova struttura andranno a collegarsi le facciate storiche ed i carichi saranno portati a nuove fondazioni all’interno del perimetro delle facciate stesse. Il nuovo volume si estende leggermente al di sopra delle pareti perimetrali storiche, differenziandosi matericamente dalle stesse e riproponendo formalmente la stessa copertura spiovente al termine.

Aspetto materico

Le pareti storiche verranno intonacate con una finitura bianca e saranno disposti nei fori esistenti nuovi infissi in alluminio-legno. La platea e la pavimentazione della sala conferenze sono in calcestruzzo con finitura a cassero di colore beige. Anche i pilastri sono lasciati faccia a vista. Le pareti sono intonacate con finitura bianca, mentre le travi lamellari sono a vista. Le sale conferenze mantengono lo stesso carattere, portando al pavimento delle piastrelle Casalgrande Padana Architecture color beige, alle pareti ed al controsoffitto una finitura di intonaco bianca. Esternamente, il prolungamento in altezza viene marcato con una lamiera in zinco titanio bianca, materiale che verrà anche riproposto nella stessa copertura.

27

34. Esploso dell’edificio Canossiano principale

Blocco servente

STATO ATTUALE

L’ampliamento novecentesco è caratterizzato da due piani ed un vano tecnico. Lo sfalsamento dei piani con l’edificio canossiano era compensato con varie scale interne.

Aspetto strutturale

La struttura è a nucleo, costituito da blocco scale e blocco ascensore, le cui pareti sono in calcestruzzo armato. Il solaio in c.a. è a sbalzo, a parte nelle due facciate nord e sud, dove viene sostenuto da due pilastri non a vista, a nord, e dalla parete portante della scala di emergenza, a sud. Questa tipologia di struttura permetterà una concentrazione degli sforzi in fondazione in corrispondenza del nucleo, e ciò permette una minor interferenza con le fondazioni esistenti delle facciate dell’edificio canossiano.

STATO DI PROGETTO

Aspetto compositivo

Questo volume aderisce alla facciata dell’edificio A e si presenta come un rettangolo con il lato lungo allineato alla biblioteca. Questo edificio si stacca dalla biblioteca per creare un corridoio esterno. Sul lato ovest sono posizionate in serie delle ali di legno lamellare a tutta altezza, tra le quali si adattano delle vetrate per l’accesso della luce naturale. Il posizionamento della scala e del blocco ascensori in un rettangolo minore interno permette un movimento circolare. Una volta usciti dallo spazio espositivo si incontra sulla sinistra un’altra stretta vetrata a tutta altezza che mostra il panorama sud di Feltre. La copertura è piana e in corrispondenza dell’intradosso delle pareti portanti della scala sono presenti dei tagli che portano a delle linee di luce.

Esternamente presenta una scala e una rampa che portano al primo piano di espositivo. All’estremo sud è presente una scala di emergenza che porta alla stradina che lambisce la facciata sud del canossiano principale.

Aspetto materico

I materiali portanti sono assegnati agli elementi portanti. Seguendo questa logica, è assegnato alle facciate nord e sud ed al nucleo un rivestimento in mattone pitturato a bianco-beige. Il riferimento per tale scelta estetico-materica è la biblioteca di Heidenheim progettata da Max Dudler. La facciata nord è scandita da marcapiani in calcestruzzo a vista, andando a svelare quindi il vero materiale strutturale. Per quest’ultimo dettaglio si è fatto riferimento alla Casa di Pietra dello studio Herzog & de Meuron. All’interno vengono disposte delle piastrelle Casalgrande Padana Architecture color beige, un rivestimento in legno nelle controfacciate nord e sud, ed una finitura di intonaco a bianco nel resto delle pareti e nel soffitto.

28

37. Stone house, Herzog & de Meuron

35. Movimento tra il blocco servente e l’edificio Canossiano

36. Corridoio esterno

STATO ATTUALE

Il corpo attuale è costituito da tre piani, compreso il sottotetto, e un piano basso fuori terra adibito a cantina.

STATO DI PROGETTO

Aspetto compositivo

L’intervento in questo edificio prevede l’eliminazione del piano adibito a cantina, per incrementare l’altezza interpiano di quello superiore.

In questo modo si ottengono due piani con un’altezza interna adeguata, in cui verranno disposte 4 camere con relativi servizi, ed un sottotetto adibito a spazio comune. La copertura e gli infissi verranno sostituiti.

Nel piano della corte l’edificio si affaccia ad un piccolo giardino, e si estende con un piccolo blocco di vetro utilizzato come giardino d’inverno per la consumazione della colazione. Da qui si può osservare la piazza e la parte sommitale della chiesetta della Santissima Trinità.

Aspetto strutturale

La struttura attuale dell’edificio è a muratura portante ed è mantenuta tale, dopo averne verificato la sicurezza.

Aspetto materico

La finitura esterna sarà di colore bianco, gli infissi in legno-alluminio, e la copertura con rivestimento in zinco titanio. Le camere avranno una pavimentazione in legno, una finitura delle pareti color bordò ed un soffitto con finitura bianca.

Il giardino d’inverno avrà una struttura in acciaio con strato di finitura bianco, un pavimento con piastrelle Casagrande Padana Mosaico Architecture E, ed un tetto con finitura interna a bianco. Esternamente sarà invece pitturato a nero.

29

B&B (Edificio Canossiano secondario)

38.

B&B

Vista corridoio

Corpo Nord

Aspetto compositivo

Si posiziona dalla parte opposta dell’edificio canossiano principale e si confronta con esso. La chiusura dello spazio del cortile sembra riproporre in sezione il modello di una piazza italiana, in cui i volumi definiscono il vuoto della piazza, un portico al livello del terreno li collega tra di loro, ed un elemento verticale, quale la torre del Campanon, spicca al di sopra di essi.

Uno degli schemi compositivi utilizzati in sezione è quello del basamento-copertura, utilizzato molto da Jorn Utzon nella sua architettura. Il basamento si estende maggiormente rispetto alla parte superiore per la presenza dello spazio porticato, il quale fa da filtro tra l’interno e l’esterno. La parte superiore vuole essere invece considerata come copertura, e tale carattere viene mostrato attraverso la forma e la materialità. Tale sezione è ispirata anche al progetto per il municipio di Casalecchio di Reno (1998) di Gino Malacarne, che utilizza uno schema simile.

In questo modo il basamento crea un rapporto forte in senso orizzontale, cercando di stabilizzarsi, di aderire al terreno, mentre la copertura si sviluppa verticalmente, cerca un rapporto con il cielo, con il paesaggio. Proprio grazie ad un’ampia vetrata nella copertura, in corrispondenza del lato nord, si inquadra il cielo tagliato dalle vette Feltrine.

In pianta si nota come i suoi confini si adattino agli allineamenti ottocenteschi dei quali si è parlato nel concept, ed in questo modo si crea una forma a ventaglio che rimanda alla tipologia formale utilizzata molto da Alvar Aalto nelle sue biblioteche. La stessa copertura trova ispirazione da un volume presente nel progetto per il centro civico di Avesta, progetto non realizzato di Aalto.

Il cafè guarda sulla piazza grazie ad una vetrata, mentre lo spazio lettura cerca uno luogo più intimo e si posiziona sotto le finestre nord del basamento. L’aula studio cerca di unire luce, silenzio e natura in un piccolo spazio.Nel lato ovest l’edificio lascia spazio ad un corridoio, che tramite una scalinata posizionata a seguito del portico, porta all’estremo nord della biblioteca.

30

NUOVI INSERIMENTI

39. Centro civico di Avesta, Alvar AAlto

40. Progetto per il Municipio di Casalecchio, Gino Malacarne

41. Sezione prospettica dell’edificio nord

Aspetto strutturale

L’edificio è costituito da una struttura mista. Presenta un blocco scale/ascensore in parete portante di calcestruzzo armato che si eleva per entrambi i piani. La copertura è retta da grandi tra vi lamellari lignee ricurve e dal blocco scale. Le travi lamellari, partendo dal primo piano, sono appoggiate su delle lame di cal cestruzzo armato al piano terra. Il resto della struttura al piano terra è costituito da un telaio e da un solaio in calcestruzzo armato.

Aspetto materico

Per il basamento viene utilizzato anche qui il mattone pitturato a beige, il quale va a rivestire tutto il porticato. La copertura invece è internamente rivestita in lamiera di zinco-titanio. Il vano scale ha una finitura di color bordò, mentre la scala ed il pavimento in calcestruzzo a vista color beige con effetto cassero. All’interno del bar si realizza un pavimento con piastrelle Casagrande Padana Mosaico Architecture A, le pareti ed il solaio con finitura a bianco ed i pilastri con calcestruzzo a vista beige. L’aula studio porta sempre le piastrelle Casagrande Padana Mosaico Architecture A, mentre tutte le pareti sono rifinite a bianco. Le travi lamellari lignee sono a vista, mentre i montanti della vetrata sono in acciaio verniciato di bianco.

31

42. Sezione planimetrica

Piazza superiore

Aspetto compositivo Aspetto materico

Tale spazio nasce dopo la definizione dei confini, ovvero l’edificio canossiano principale, l’edificio Nord, il polo bibliotecario e la prosecuzione della Salita Villabruna verso Nord. Tale luogo verrà rialzato di due scalini rispetto alla strada Villabruna riprendendo quello che succede tra Via Lorenzo Luzzo e Piazza Maggiore. In corrispondenza della parete di sostegno della biblioteca si va a realizzare un portico, che evidenzia l’esistenza di un nuovo percorso descritto nel punto 3 del concept.Tale percorso collega via Dietro le Rive con la ex via Turrigia. Il collegamento che garantiva quest’ultima via viene ripristinato andando a demolire il vano tecnico dell’ampliamento novecentesco. Infatti, seguendo la facciata sud dell’edificio canossiano principale, passando sotto alla biblioteca e salendo una scalinata, si giunge ai piedi del castello, ovvero alla salita Nicolò Ramponi. Nella piazza nasce anche un parallelepipedo che garantisce il passaggio da quest’ultima all’ingresso della biblioteca. Si è voluto creare questa connessione perché la permeabilità in senso perpendicolare alle ex scuderie era molto debole.

Questo elemento è costituito da una grande finestra nella sua parte superiore che rimanda alla parte sommitale della torre del Campanon. Prendendo esempio dalla facciata esteriore della biblioteca del centro civico di Saynatsalo progettata da Alvar Aalto e dalla facciata esterna della cappella di Saint Benedict di Peter Zumthor si è arrivati a creare un elemento frangisole formato da listelli verticali di legno. Lungo il prolungamento della salita Villabruna si dispone un fila di colonne per la creazione di una promenade architecturale per l’osservazione della chiesetta. Tramite una grande scala si può scendere alla piazza inferiore.

La piazza sarà realizzata con dei sanpietrini in porfido, il blocco scala con dei mattoni pitturati beige, mentre il portico è costituito da pilastri e travetti in legno a vista. La strada che porta fino alla via “Dietro le Rive” sarà realizzata con del calcestruzzo architettonico. Il terrapieno viene riproposto in pietra.

32

PIAZZE

43. Vista piazza superiore

Piazza inferiore

Aspetto compositivo Aspetto materico

Nasce per la valorizzazione della chiesetta della SS.Trinità e si crea grazie ad uno scavo nel terrapieno che segue l’allineamento dei lati lunghi della chiesa. Si crea dunque un sagrato per dare respiro a questo luogo, generando un posto in cui accogliere le persone per la visita della chiesa, in cui fermarsi per la sua osservazione o semplicemente per trovare una seduta ombreggiata nelle calde estati. Al centro del sagrato una forma circolare. A ridosso del terrapieno trovano spazio 3 alberi, che ricordano i 3 grandi alberi preesistenti piantati al livello della corte. Il taglio del terrapieno continua verso nord fino alla scalinata che porta al livello della corte. La piazzetta e la scala accolgono anche le persone che provengono dal sentiero che sarà creato dalla zona del palaghiaccio e che affianca il lato nord-est della chiesetta.

Il sagrato sarà sempre costruito con sanpietrini di porfido, mentre il cerchio centrale in piastre da esterno Casagrande Padana Nature. Il resto della piazza verso nord è realizzato in calcestruzzo architettonico. La scalinata invece sarà in calcestruzzo faccia a vista.

33

45. Proiezione del oculo sulla piazza

44. Vista piazza inferiore

Photo-essay

Bibliografia

“Il modello e il luogo”, Andrea Bona (1)

“Feltre”, Giuseppe Mazzotti (2)

Feltre / Tita Rossi ; prefazione di Ferruccio De Bortoli ; introduzione di Paolo Conte ; con un saggio di Sergio Claut ; testi di Tiziana Conte, Patrizia Rossi ; a cura di Sandro Dalla Gasperina (3)

Decreto 22 giugno 1998 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della citta’ di Feltre in provincia di Belluno e del suo territoriocollinare e vallivo.” (4)

Tesi di laurea specalistica in architettura per la conservazione aa 2008/2009 ‘Ex Patronato Canossiano all’interno della città murata di Feltre: Progetto di restauro e ridisegno per una funzione. Irene Barp Irene Pizzin Relatore Arch.Francesco Doglioni (6)

https://www.dolomitipark.it/ (5)

http://fotostorica.feltrino.bl.it

https://www.infodolomiti.it

https://www.magicoveneto.it

https://catalogo.beniculturali.it

35

Sitografia

36

TAVOLE

05.01

05.02

05.03

05.04

06.01

Il progetto nasce nell’ambito del laboratorio di Composizione Architettonica e Urbana III tenuto dai docenti Enrico Pietrogrande, Alessandro Dalla Caneva, Cristina Rampazzo e Antonio Buggin. Previa collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova e il comune di Feltre, l’obiettivo è quello di intervenire in 3 aree specifiche del comune feltrino.

Il seguente progetto propone un intervento di riqualificazione nell’area dell’ex Patronato Canossiano.