4.3 Biomechanik

Definition

Die Biomechanik des Sports untersucht die sportlichen Bewegungen des Menschen und deren mechanische Bedingungen. Merkmale und Eigenschaften der Bewegung wer den unter Anwendung physikalischer Gesetzmässigkeiten beschrieben. Ziel ist, die sportliche Leistung aufgrund gesicherter Erkenntnisse über ihrewesentlichen Komponenten zu verstehen und zu verbessern. Die Inhalte sind praxisorientiert gehalten. Auf komplexe Berechnungsbeispiele wird bewusst verzichtet.

Grundwissen zur Physik

Biomechanische Betrachtungen brauchen ein Grundwissen der Physik. Die notwendigsten Begriffe werden hier aufgeführt. WeitereBegriffe sind in den Praxisbeispielen erklärt.

•Der Körperschwerpunkt (KSP) fasst die Gesamtmasse der Körpers an einem Punkt zusammen. Der KSP kann sich je nach Haltung innerhalb oder ausserhalb des Kör pers befinden.

•Die Beschleunigung (a’) ist die physikalische Grösse für Geschwindigkeitszunahme und Geschwindigkeitsreduktion (negative Beschleunigung). Beschleunigungen entstehen durch ansetzende Kräfte.

•Das Kräfteparallelogramm ermöglicht die Zerlegung einer Kraft (R-F’1 =F’2) oder das Zusammensetzen von zwei Kräften zu einer resultierenden Kraft (F’1+F’2 =R). Es stellt die resultierende Kraft von in unterschiedlichen Richtungen wirkenden Kräften dar

F'1 R' F'2

Abb. 66: Kräfteparallelogramm

•Der Widerstand ist eine hemmende (bremsende) Kraft, wenn Körper gegeneinander verschoben werden. Widerstand entsteht aus Reibungskräften.

Abb. 64: Körperschwerpunkt

•Die Kraft (F’) ist die physikalische Grösse in Newton (1 Newton entspricht der Masse multipliziert mit der Beschleunigung), die Körper beschleunigen oder verfor men kann.

Abb. 67: Widerstand durch Haft- und Gleitreibung

•Das Aktions-/Reaktionsprinzip beschreibt das Wechselwirkungsgesetz einer Kraft. Jede Aktion (Kraft) er zeugt gleichzeitig eine gleich grosse Reaktion (Gegenkraft), die auf den Verursacher der Aktion zurückwirkt. Die Gegenkraft entsteht aus Gewichtskraft, Reibungskraft und Massenträgheit.

Abb. 65: Kraft (F’)

Abb. 68: Aktions- und Reaktionsprinzip

68 Sportmotorisches Konzept Swiss Snowsports

•Das Drehmoment (M’) beschreibt das Ansetzen einer Kraft mit einem bestimmten Abstand zum Wirkungsort. Es ist mit einem Hebel vergleichbar.Durch das Drehmoment wirdeine Drehbewegung beschleunigt oder ver zögert. Dabei reduziert sich die nötige Kraft, je grösser der Abstand des Kraftansatzes zum Drehpunkt ist. Ein Drehmoment kann an einem Körper um alle seine Achsen entstehen.

•Das Trägheitsprinzip beschreibt die Gegebenheit, dass ein Körper im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen, geradlinigen Bewegung verharrt, sofernernicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Verlässt der Körper den Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen, geradlinigen Bewegung, wirkt die Trägheitskraft (bei kreisförmigen Bewegungen: Zentrifugalkraft) auf den Körper

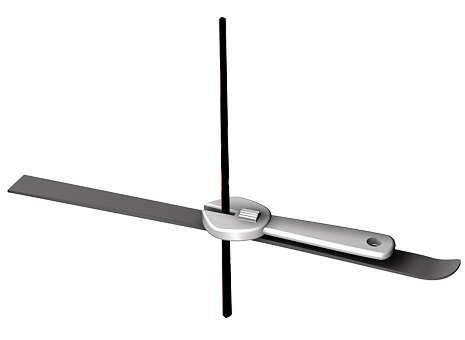

Abb. 69: Drehmoment (M’)

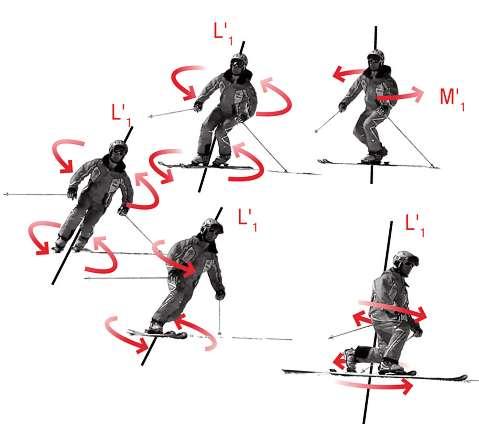

•Die Drehimpulserhaltung (L’) beschreibt, dass ein ro tierender Körper von der Drehgeschwindigkeit als auch vom Abstand der Masse zur Rotationsachse abhängt. Ausgelöst wirdder Drehimpuls durch ein Drehmoment.

Abb. 72: Trägheitskraft durch Richtungsänderung

Abb. 70: Drehimpulserhaltung (L’)

•Das Gleichgewichtsverhalten ist der Zustand eines Körpers, in dem sich alle angreifenden Kräfte beziehungsweise Drehmomente gegenseitig aufheben. Der Körper verharrt somit in Ruhe oder bewegt sich gleichförmig weiter

Abb. 73: Trägheitskraft (Zentrifugalkraft)

Legende:

Körperschwerpunkt

Widerstandskraft

Gewichtskraft

Hangabtriebskraft

Trägheits-/Zentrifugalkraft

Resultierende

Verlauf/Bewegungen

Abb. 71: Gleichgewichtsverhalten (vereinfachte Darstellung)

bei

kreisförmigen Bewegungen

69 Schneesportunterricht Sportmotorisches Konzept

Biomechanik im Schneesport

Einleitend sind die drei Ebenen des Technikmodells (Schnee, Gerät, Mensch) biomechanisch erklärt. Anschliessend wer den diese Ebenen mit den inneren und äusseren Kräften verknüpft und das Zusammenspiel der Kräfte anhand bestimmter Situationen und Formen veranschaulicht. Die Zusammenfassung bilden schliesslich die biomechanischen Merksätze.

Schneewiderstand

Durch den Schnee als Unterlage entstehen Widerstände.

Der Schneewiderstand kann durch den Fahrer gezielt genutzt werden.

•Schneewiderstand entlang der Gerätelängsachse

•Schneewiderstand entlang der Gerätequerachse

•Schneewiderstand senkrecht zur Auflagefläche (Ver drängungswiderstand)

Schnee

Gerät

Mensch

Abb. 74: Kernmodell Schneesport

Schnee

Der Schnee ist die Unterlage, auf der sich der Schneesportler bewegt. Ausnahmen sind Elemente aus verschiedenen (künstlichen) Materialien. Die verschiedenen Schneearten (eisig, hart, weich, nass, präpariert u. a.) erfordernunter schiedliches Verhalten. So verschieden die Unterlagen sein können, so verschieden sind auch die physikalischen Widerstände ihrer Oberfläche.

Abb. 75: Schneewiderstände

70 Sportmotorisches Konzept Swiss Snowsports

Gerät

Die grosse Anzahl verschiedener Geräte mit speziellen Ausrichtungen (Riesenslalom, Slalom, Freestyle, Off-Piste, Klassisch, Skating u.a.) deckt den gesamten Einsatzbereich des Schneesports ab. Dennoch weisen (fast) alle Geräte gewisse, generelle Ähnlichkeiten und Funktionen auf.

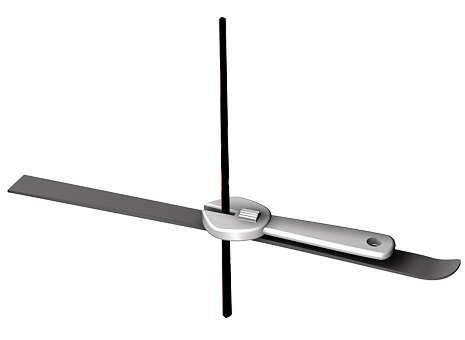

Geometrie/Elastizität:

R Flex

X C

Abb. 76: Geometrische Dimensionen am Beispiel Ski

Länge X: Wirdvon der Spitze bis zum Ende gemessen. Kontaktlänge C: Ist der belastete Bereich, der effektiv mit dem Schnee in Kontakt ist.

Taillierung R: Durch die Taillierung weist das Gerät eine sich verändernde Breite entlang der Gerätelängsachse auf. Sie entsteht durch den Taillierungsradius. Vorspannung/Biegeverhalten (Flex): Der Vorspann und das Flex-Verhalten definieren die Verteilung des Körpergewichts (des Fahrers) auf das Gerät.

Gerätefunktion «Gleiten»

Die Eigenschaften der Belagsseite eines Geräts ermöglicht das Gleiten auf dem Schnee. Dabei muss die Beschleunigung des Geräts grösser sein als der Reibungswiderstand.

Gerätefunktion «Drehen»

Die ebene Belagseite eröffnet die Möglichkeit, das Gerät um seine Hochachse zu drehen.

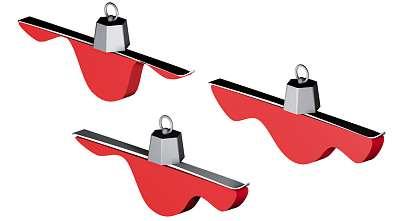

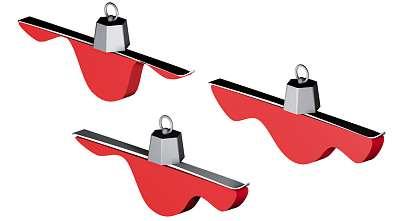

Gerätefunktion «Belasten/Entlasten»

Die Eigenschaften des Geräts verteilen das Gewicht des Fahrers auf das gesamte Gerät und somit auf den Unter grund. b

a c

Abb. 78: Über das Gerät wirddas Körpergewicht des Fahrers auf den Schnee übertragen (be-/entlasten). (a) weicher Flex; (b) harter Flex; (c) harter Flex im Schaufel- und weicher Flex im Endbereich

Gerätefunktion «Kanten»

Wirddas Gerät aufgekantet, verändert sich die Auflagefläche. Durch die Taillierung und die Be-/Entlastungsmöglichkeit wirddas Gerät deformiert.

Abb. 77: Das Gerät lässt sich um seine Hochachse drehen, wenn es minimal aufgekantet wird

Abb. 79: Aufgekantetes Gerät wirdbe- und entlastet und somit verformt Kanten verändert den Reibungswiderstand entlang der Gerätequerachse bedeutend.

Schuh

Gerät

Schneewiderstand

Abb. 80: Aufkanten verkleinert die Kontaktfläche, und der Ski sinkt stärker ein, und der der seitliche Reibungswiderstand erhöht sich deutlich

71 Schneesportunterricht Sportmotorisches Konzept

Mensch

Die Kernbewegungen definieren vereinfacht sämtliche Kör perbewegungen des Menschen.

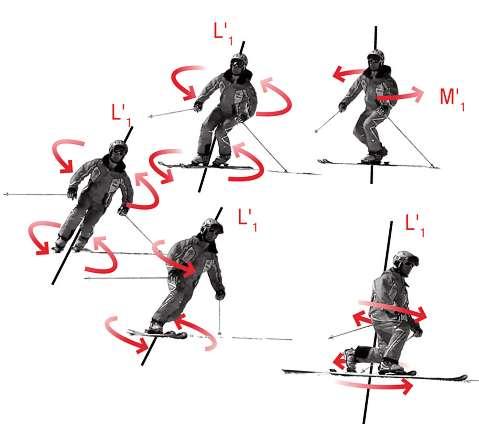

Kernbewegung «Drehen»

Rotationen um die Körperlängsachse entstehen durch die Kernbewegung Drehen. Dabei wirdunterschieden zwischen

•Nutzen der entgegengesetzten Drehmomente (Gegendrehen): Das Drehen des Oberkörpers löst ein Drehmoment M’1 aus. Durch das Aktions-/Reaktionsprinzip entsteht am Unterkörper ein gleich grosses entgegengesetztes Drehmoment –M’1 in Form einer gleich grossen entgegengesetzten Bewegung.

•Aufbauen und Erhalten eines Drehimpulses (Vor-/Mitdrehen): Durch Blockieren des Drehmoments –M’1 am Unterkörper entsteht ein Drehimpuls, welcher durch Auflösen der Blockade und genügend Körperspannung auf den ganzen Körper übertragen werden kann.

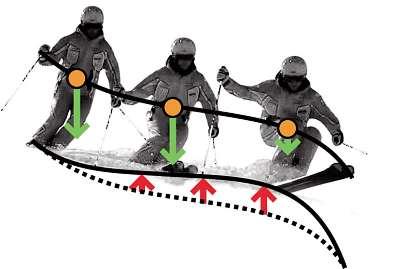

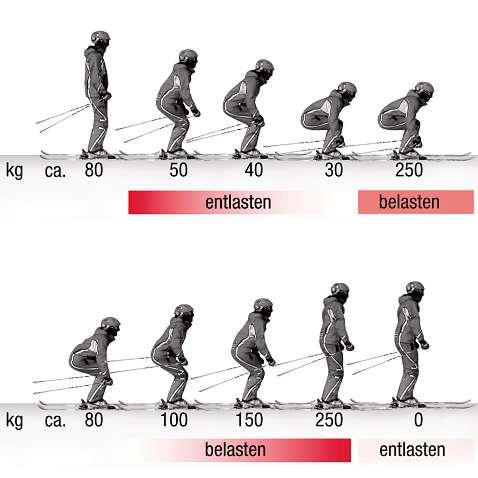

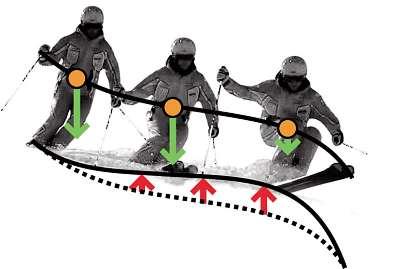

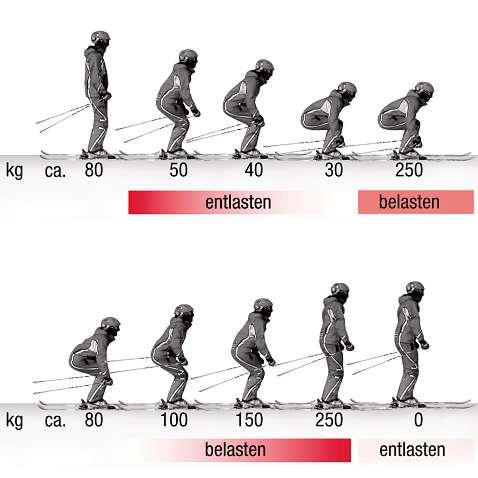

Kernbewegungen «Beugen/Strecken»

Zunehmende und abnehmende Kraftübertragungen entstehen durch die Kernbewegungen Beugen/Strecken. Je nach Schneesportart beziehen sich die Kernbewegungen auf das Beugen/Strecken einzelner Extremitäten oder auf das Absenken/Anheben des KSP.Beide Interpretationen haben dieselbe Wirkung.

•Beugen ruft zunächst eine Kraftminderung (Entlastung) und danach eine -zunahme (Belastung) hervor.Die Kraftzunahme entsteht dabei aus dem abrupten Abstoppen der Beugebewegung.

•Strecken erzielt zuerst eine Kraftzunahme (Belastung) und danach eine -minderung (Entlastung). In diesem Fall ruft das abrupte Abstoppen der Streckbewegung eine Kraftminderung hervor

Abb. 82: Für die Belastung des Geräts ist das Aktions-/Reaktionsprinzip und für die Entlastung das Trägheitsprinzip verantwortlich

Kernbewegungen «Kippen/Knicken»

Rotationen um die Längs- oder Querachse des Geräts entstehen durch die Kernbewegung Kippen/Knicken. Dabei wirdunterschieden zwischen

•Nutzen der entgegengesetzten Drehmomente (Knicken): Das Knicken des Oberkörpers löst ein Drehmoment M’1 aus. Durch das Aktions-/Reaktionsprinzip entsteht am Unterkörper ein gleich grosses entgegengesetztes

Drehmoment –M’1. •Aufbauen und Erhalten eines Drehimpulses (Kippen): Der nötige Drehimpuls kann durch Beugen/Strecken oder Knicken entstehen.

Abb. 83: Links: Durch Knicken entstehen zwei gleich grosse, entgegengesetzte Drehmomente. Diese können eine KSP-Verlagerung bewirken. Rechts: Wir kender Drehimpuls mit dem Gerät als Drehachse

Abb. 81: Links: Nutzen der entgegengesetzten Drehmomente, rechts: Aufbauen und Erhalten eines Drehimpulses

72 Sportmotorisches Konzept Swiss Snowsports

Mensch –Gerät –Schnee

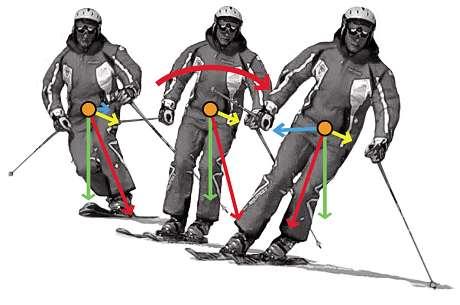

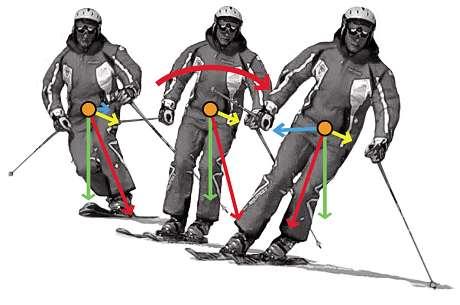

Die kombinierte Betrachtung wirdanhand der inneren und äusseren Kräfte veranschaulicht.

Da sich der Fahrer meistens in Kontakt mit der Unterlage befindet, rufen innereKräfte (Veränderung der Position ver schiedener Körperteile) äussereKräfte hervor

• InnereKräfte wirken zwischen Körperteilen und wer den durch Muskelkräfte hervorgerufen.

• ÄussereKräfte entstehen infolge der Erdanziehungskraft oder sind Reaktionskräfte auf den Fahrer

InnereKräfte

Zu den inneren Kräften zählen die Kernbewegungen Drehen, Beugen/Strecken und Kippen/Knicken. Die Muskelarbeit kann

•bei isometrischer (haltender) Arbeitsweise äusseren und inneren Kräften einen statischen Widerstand entgegensetzen (z.B. in Hockeposition),

•bei konzentrischer Arbeitsweise äussereund innere Widerstände überwinden (z.B. beim Absprung),

•bei exzentrischer Arbeitsweise Kräften bremsend, dynamisch-nachgebend entgegenwirken (z.B. beim Landen/Abfedern)

•bei reaktiver (plyometrischer) Arbeitsweise exzentrischkonzentrisch gekoppelt werden (z.B. beim Landen/Abfedernmit direkt gefolgtem Abspringen).

ÄussereKräfte

Die im Schneesport relevanten äusseren Kräfte sind nachfolgend aufgelistet:

• Gewichtskraft, die im KSP aufgrund der Erdanziehungskraft angreift.

• Normalkraft, senkrecht zur Unterlage wirkende Reaktionskraft infolge des Gewichts.

• Hangabtriebskraft, resultierende Kraft aus Gewichtsund Normalkraft.

• Reibungskraft, hemmende Kraft zwischen Gerät und Schnee.

• Trägheitskraft, ist spürbar,wenn der Körper eine Beschleunigung erfährt (positiv oder negativ).

• Zentrifugalkraft, radiale Trägheitskraft, die den Fahrer infolge einer Richtungsänderung zur Schwungaussenseite hindrückt/-zieht.

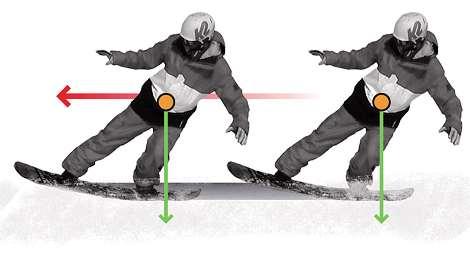

Unterstützungsfläche

Die Unterstützungsfläche ist gegeben durch die Fläche, die von sämtlichen Auflageflächen der beide Ski und/oder Stöcke/Arme eingerahmt wird. Die Unterstützungsfläche des Snowboards ist jener Bereich, der effektiv mit dem Schnee in Kontakt ist.

Abb. 84: Unterstützungsflächen bei Ski, Snowboard, Telemark und Skilanglauf

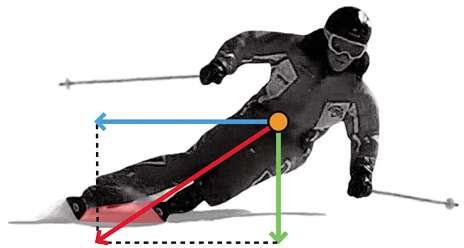

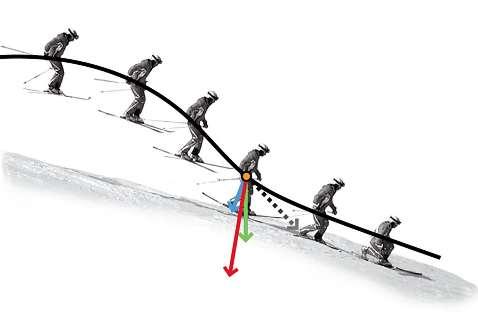

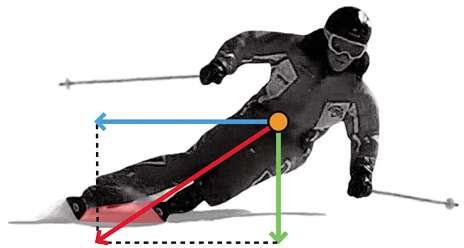

Dynamische Gleichgewichtslage

Durch das Spiel mit inneren und äusseren Kräften können dynamische Gleichgewichtslagen erreicht, erhalten oder verlassen werden.

Eine dynamische Gleichgewichtslage herrscht, wenn die resultierende Kraft der äusseren Kräfte durch die Unterstützungsfläche verläuft. Solange dies der Fall ist, kann sich der Fahrer über innereKräfte im dynamischen Gleichgewicht halten.

Abb. 85: Dynamische Gleichgewichtslage auf dem Schnee (vereinfachte Darstellung)

73 Schneesportunterricht Sportmotorisches Konzept

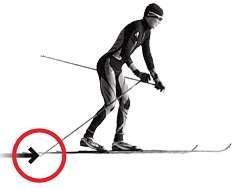

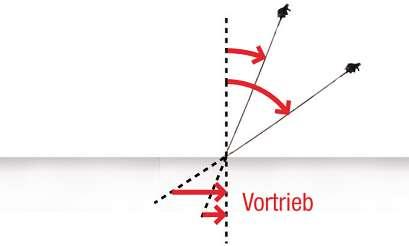

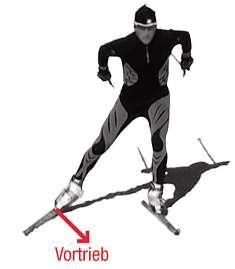

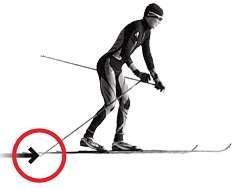

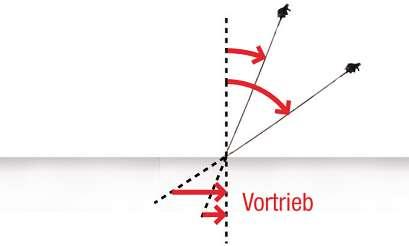

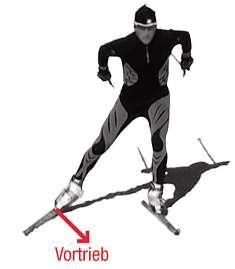

Vortrieb aus Bein-/Armabstoss

Ziel jedes Schritts ist das Vorankommen mittels Bein- und/ oder Armabstoss. Bei den Schritten werden die Kräfte des Abstosses nach dem Aktions-/Reaktionsprinzip betrachtet. Anhand des Kräfteparallelogramms werden die wirkenden Kräfte aufgeteilt, was die resultierende Kraft erkennbar macht.

•Klassisch-Beinabstoss: In der klassischen Lauftechnik steht der Ski im Moment des Abstosses für einen Moment still. Dieser Abstoss wirddurch die Reibungskräfte entlang der Gerätelängsachse durch Steighilfen wie Haftwachs, Schuppen oder Felle ermöglicht. Die Belastung des Geräts und der genutzte Schneewiderstand können gezielt verändert werden.

•Skating-Beinabstoss: Durch die fehlende Haftzone entlang der Gerätelängsachse wirdder gleitende Abstoss auf der Innenkante des Skis ermöglicht. Dabei wirddas Gerät aufgekantet, in eine V-Stellung gedreht und belastet.

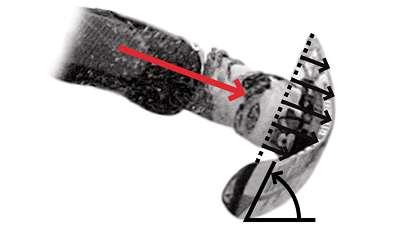

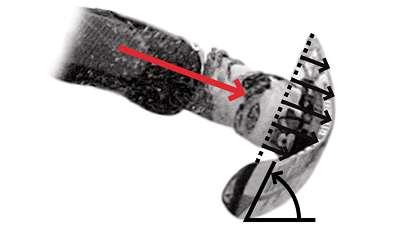

Wirkungsgrad des Bein-/Armabstosses

Der Wirkungsgrad zwischen Kraftaufwand und resultierendem Vortrieb wirdgrösser,jekleiner der Winkel zwischen Abstossbein/-stock und Unterlage ist. Limitierend ist die Haftung des Geräts.

Abb. 86: Links: Beim stehenden Abstoss wirken die inneren Kräfte und die Schneereaktionskraft. Rechts: Die Kraftübertragung (Vortrieb) ist nur quer zur Kante des gleitenden Skis möglich

Abb. 87: Durch die Verkleinerung des Winkels zwischen Abstosskraft und Unterlage wirdder Wirkungsgrad vergrössert

Abb. 88: Die Verkleinerung des Winkels zwischen Stock und Unterlage wirkt sich auf den Wirkungsgrad aus

Abstosswinkel bei Skating-Schritten

Der Abstosswinkel zwischen der Laufrichtung und dem Abstossgerät hängt mit der Laufgeschwindigkeit zusammen. Je höher die Laufgeschwindigkeit, desto kleiner wird der Abstosswinkel. Dies gilt unter folgenden Bedingungen: gleicher Kraftaufwand, gleiche Schrittfrequenz und gleiches Gelände.

Abb. 89: Um einen kleinen Winkel zwischen Laufrichtung und Ausstellung des Abstossskis laufen zu können, muss die Laufgeschwindigkeit entsprechend hoch sein

74 Sportmotorisches Konzept Swiss Snowsports

Fahren und Bremsen

Die Kernbewegungen werden eingesetzt, um die gewünschten Gerätefunktionen auszulösen. Beim Fahren wirddarauf geachtet, dass der KSP innerhalb der Unterstützungsfläche bleibt. Beim Rutschen werden Aufkantwinkel und Position des KSP durch innereKräfte koordiniert. Auftretende Trägheitskräfte beim Bremsen werden über innereKräfte kompensiert.

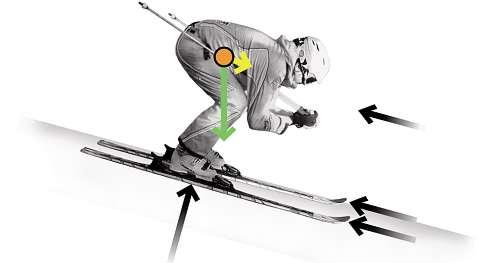

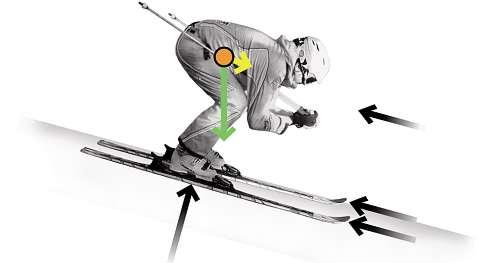

Fahren in der Falllinie

Befindet sich der Fahrer an einem Hang, entsteht mit Hilfe des Kräfteparallelogramms eine Hangabtriebskraft aus der Gewichtskraft. Sind die beschleunigenden Kräfte grösser als die bremsenden, beginnt der Fahrer zu gleiten.

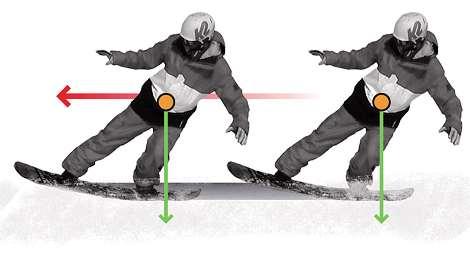

Rutschen in der Traverse

Durch ein Drehen des Geräts in Richtung Falllinie beginnt das Gerät gegen den Reibungswiderstand entlang der Gerätelängsachse zu gleiten. Daraus entsteht ein Rutschen in der Traverse. Dabei gilt es, das Gerät über innereKräfte dosiert abzukanten und zu drehen.

Das Snowboardkann durch Torsion (Verwindung um die Längsachse) unterschiedlich abgekantet werden, was zu unterschiedlichen Aufkantwinkeln führt. Dadurch kann das Rutschen in der Traverse gesteuert werden.

Abb. 90: Gewichts-/Normal-/Hangabtriebskraft und Luft-/Schneewiderstand in einer ebenen Falllinienfahrt

Rutschen in der Falllinie Ist die Hangabtriebskraft grösser als die Summe des Schneewiderstands entlang der Gerätequerachse und des Luftwiderstandes, beginnt das Gerät zu rutschen.

Abb. 92: Wirkende Kräfte beim Rutschen in der Traverse. Auswirkung der Torsionsmöglichkeit beim Rutschen in der Traverse (Spezialfall Snowboard)

Bremsen

Ein stärkeres Aufkanten vergrössert den Schneewiderstand entlang der Gerätequerachse. Die beim Bremsen genutzten Widerstände verursachen eine Trägheitskraft auf den Kör per,die durch innereKräfte kompensiert werden muss.

Abb. 93: Beim Bremsen entstehen zusätzliche Kräfte (erhöhter Schneewider stand)

Abb. 91: Widerstand und Hangabtriebskraft beim Rutschen in der Falllinie

75 Schneesportunterricht Sportmotorisches Konzept

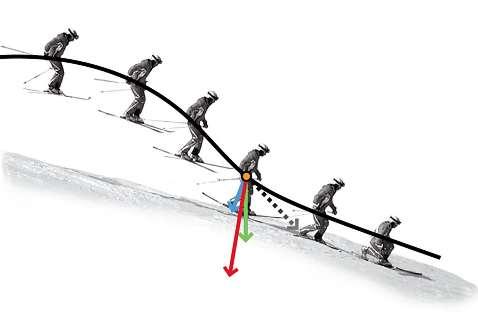

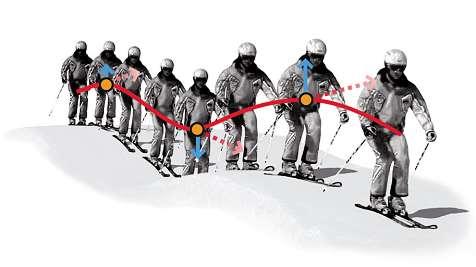

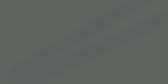

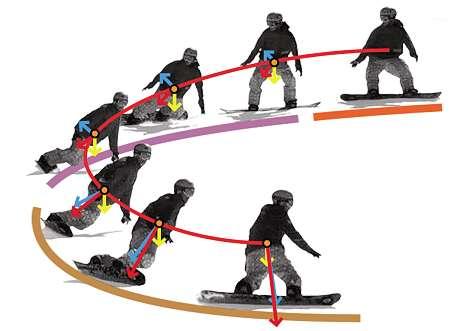

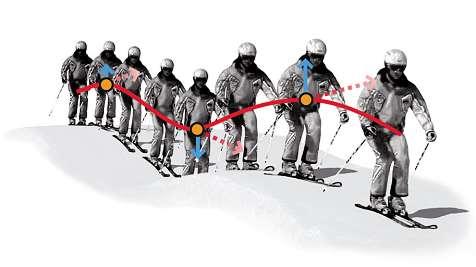

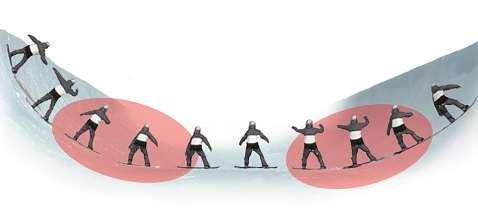

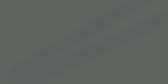

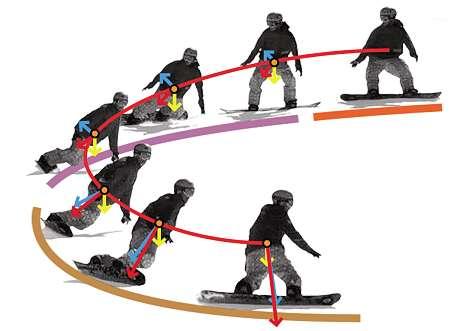

Richtungsänderungen auslösen und steuern

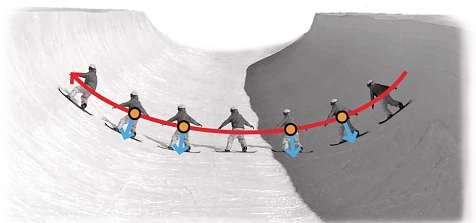

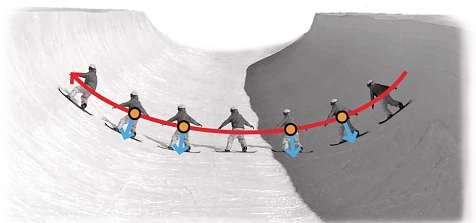

Bei Richtungsänderungen werden über die Kernbewegungen die Gerätefunktionen eingesetzt, um den Schneewider stand gezielt zu nutzen. Es gilt, den KSP aus einer dynamischen Gleichgewichtslage in die nächste zu bringen. Dieser Wechsel wirdder Auslösephase zugeordnet, während in den Steuerphasen 1und 2das Dosieren der Richtungsänderungen geschieht.

Auslösen von Richtungsänderungen

Zu Beginn der Auslösephase befindet sich der Fahrer im dynamischen Gleichgewicht aus der Steuerphase 2. Der Wechsel ins nächste dynamische Gleichgewicht erfolgt durch eine KSP-Verlagerung (Kippen).

Steuernvon Richtungsänderungen

In den Steuerphasen wirddie dynamische Gleichgewichtslage eingenommen und durch innereund äussereKräfte gehalten. Über die Kernbewegungen kann dabei der Schwung gesteuert und auf äussereKräfte reagiert werden. Es entscheiden die Geschwindigkeit und der Kurvenradius, wie weit der KSP ins Kurvenzentrum verlagert werden kann (Kippen).

Abb. 95: Durch die erhöhte Ablenkung vergrössert sich die Zentrifugalkraft und summiert sich zu der Hangabtriebskraft. Daher wirken in der Steuerphase 2die grössten äusseren Kräfte

Muskelarbeit beim Schwingen

Beim Auslösen braucht es äussereKräfte am Gerät, welche dem Fahrer erlauben, eine innereKraft anzusetzen oder sie zu lösen. Beim Steuernreagiert der Fahrer mit isometrischen (haltenden), konzentrischen (beschleunigenden) oder exzentrischen (abbremsenden) inneren Kräften auf die äusseren Kräfte.

Abb. 96: InnereKräfte können konzentrisch (beschleunigend) oder exzentrisch (abbremsend) angewendet werden

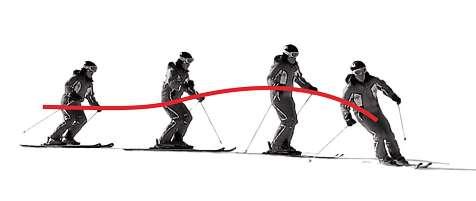

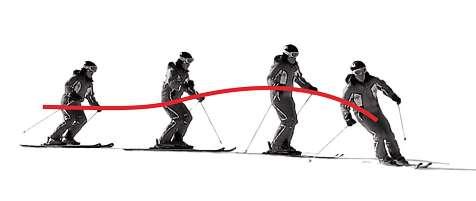

Abb. 94: KSP-Verlagerung in der Auslösephase eines Schwunges

Abb. 94: KSP-Verlagerung in der Auslösephase eines Schwunges

76 Sportmotorisches Konzept Swiss Snowsports

Spurbilder bei Richtungsänderungen

Durch die Geräteeigenschaften und -funktionen lassen sich grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Richtungsänderungen unterscheiden.

Gerutschte Schwünge

In gerutschten Schwüngen werden die Schneewiderstände gezielt reduziert, sodass ein Drehimpuls wirken kann.

Geschnittene Schwünge

Die Reibungskräfte entlang der Gerätequerachse werden durch das Einpressen in den Schnee gezielt erhöht, was ein Drehen um die Gerätehochachse verunmöglicht.

Abb. 97: Drehimpuls in gerutschten Schwüngen

Beim Steuerngerutschter Richtungsänderungen wirdder KSP in Richtung der Gerätespitze verlagert. Dadurch greift der Schneewiderstand entlang der Gerätequerachse nicht durch den Drehpunkt des Geräts an, sondernweiter vorne. Das dort entstandene Drehmoment lenkt das Gerät weiter in die neue Richtung.

Abb. 99: Schneewiderstand entlang der Gerätelängsachse im geschnittenen Schwung

Auch wenn der Ski ideal schneidet (carvt), gibt es immer einen kleinen Teil im Bereich der Schaufel, der rutscht. Je nachdem, wie gross dieser Rutschanteil ist (abhängig von Taillierung, Geräte-Flex, Vorlage und Schneeunterlage), er gibt sich eine charakteristische Spurbreite.

carvende Segmente des Skis

Schaufelbelastung (Aktion)

rutschende Segmente des Skis

Schneewiderstand (Reaktion)

Abb. 100: Links: Durch die Taillierung des Geräts verstärkt sich die Biegelinie des Geräts im Schaufelbereich. Rechts: Spurbreite ist abhängig vom Rutschanteil an der Schaufel

Abb. 98: Durch äussereKräfte angreifendes Drehmoment am Gerät

Spurbreite

77 Schneesportunterricht Sportmotorisches Konzept

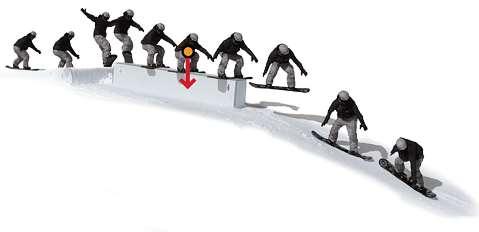

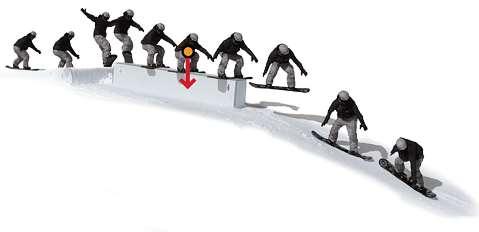

Sprünge auslösen, fliegen und landen

Bei Sprüngen werden die Kernbewegungen eingesetzt, um den Schneewiderstand beim Auslösen zu nutzen, in der Luft zu überwinden und beim Landen wieder gezielt zu nutzen. Auch bei Sprüngen gilt es grundsätzlich, den KSP aus einer dynamischen Gleichgewichtslage in die nächste zu bringen. Dieser Wechsel geschieht vom Anfang bis zum Ende des Sprunges.

Vorbereiten und Auslösen von Sprüngen

In der Vorbereitungsphase wirdinder ebenen Falllinienfahrt aus einer dynamischen Gleichgewichtslage der Absprung über innereKräfte initiiert.

Das Ziel jedes Sprunges ist, in der Endphase das Gerät mit einer möglichst grossen Unterstützungsfläche auf den Schnee zu setzen. Diese Anpassung des Geräts an das Gelände –vom Absprung bis zur Landung –braucht einen Drehimpuls. Das dazu notwendige Drehmoment wirdinder Auslösephase durch innereKräfte ausgelöst. In der Landephase zeigt sich, ob der ausgelöste Drehimpuls in Bezug auf die Sprunganlage angepasst war.Eine Landung in Rücklage lässt auf einen zu schwachen Drehimpuls schliessen. Ein zu starker Drehimpuls führt zu einer Landung in Vorlage.

Abb. 101: Dynamische Gleichgewichtslage in der Auslösephase

Fliegen und Landen von Sprüngen

Da in der Luft keine nutzbaren Reibungswiderstände vor handen sind, wirken die inneren Kräfte hauptsächlich nach dem Aktions-/Reaktionsprinzip und nach der Drehimpulserhaltung.

Je nach Sprunganlage unterscheiden sich die Kräfte, die bei der Landung auf den Fahrer wirken.

Abb. 103: Beim Absprung entsteht ein Drehimpuls. In der Hauptphase des Sprunges bleibt der Drehimpuls erhalten

Spins, Flips und Mischformen springen

Die KB lösen über KSP-Verlagerungen Drehimpulse aus.

• Drehen führt zu einem Drehimpuls um die Körperlängsachse.

• Kippen/Knicken führen zu Drehimpulsen um die Kör perquer-oder Körperfrontalachse.

• Drehen und Kippen/Knicken ermöglichen Drehimpulse um alle Körperachsen.

Abb. 102: Auftretende äussereKräfte in der Landephase müssen durch innere Kräfte kompensiert werden

Abb. 104: Verschiedene Drehimpulse führen zu unterschiedlichen Sprungformen

78 Sportmotorisches Konzept Swiss Snowsports

Wellen-Mulden-Bahn

Während der Falllinienfahrt auf unebenem Untergrund entstehen vertikale Zentrifugalkräfte, die den Fahrer in die Senkung drücken oder ihn auf der Kuppe abheben. Die Trägheitslinien zeigen den jeweiligen Verlauf des KSP,wenn er sich ohne Einflüsse infolge innerer oder äusserer Kräfte mit konstanter Geschwindigkeit weiterbewegen würde.

Die benötigten äusseren Kräfte zur Schwungauslösung findet der Fahrer im Tiefschnee in veränderter Form vor.

Ein Strecken zur Schwungauslösung führt zu einem Belasten des Geräts und verändert das bestehende Gleichgewicht aus Auftrieb und Gewichtskraft des Fahrers. Dadurch sinkt der Fahrer verstärkt ein, was die Schwungauslösung erschwert.

Die entstehende Entlastung durch Beugen vermindert die Auswirkung der Gewichtskraft auf das Gerät. Dadurch schwimmt das Gerät stärker auf, was die Schwungauslösung erleichtert.

Abb. 105: Wirkende Kräfte in einer unebenen Falllinienfahrt (Wellen-MuldenBahn)

Off-Piste

Das Fahren von Richtungsänderungen im Tiefschnee ist vergleichbar mit jenem auf der Piste oder im unpräparierten Gelände. Die Voraussetzungen für das Überwinden, Suchen und Nutzen des Schneewiderstandes verändernsich: Durch die wasserähnliche Konsistenz des Neuschnees erhält der erhöhte Verdrängungswiderstand durch das Gerät an Bedeutung. Der Auftrieb besteht aus der Verdrängungskraft (Widerstand der Schaufel in Fahrtrichtung) und der Schneekompressionskraft (Widerstand durch zusammengedrückten Schnee), die durch angepasste Körperhaltung (Rücklage) kompensiert wird. Durch genügend Geschwindigkeit und/oder Auflagefläche des Geräts nimmt der Auftrieb zu.

Abb. 106: Ist der Auftrieb grösser oder gleich der Gewichtskraft des Fahrers (Aktions-/Reaktionsprinzip), kann dieser im Tiefschnee «aufschwimmen» und somitfahren

Abb. 107: Die Verminderung der Gewichtskraft auf das Gerät erleichtert die Schwungauslösung

79 Schneesportunterricht Sportmotorisches Konzept

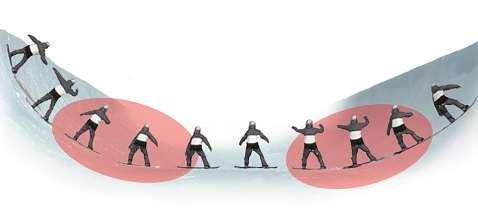

Halfpipe

Das Fahren und Springen in einer Halfpipe folgt sowohl den biomechanischen Beschreibungen und Prinzipien der Schwünge als auch der Sprünge.

Box/Rail

Auf einer Box oder einem Rail ändert sich das Verhalten der Reibungswiderstände grundsätzlich. Ein aufgekantetes Gerät findet keinen nutzbaren Widerstand, da die harte Kontaktfläche zu klein ist. Daher muss zumindest einer der zwei Ski respektive das Snowboardflach geführt werden.

Die Unterstützungsfläche wirdvon dem Bereich, der mit dem Rail in Kontakt ist, eingerahmt.

Abb. 108: Die Anfahrt ist den biomechanischen Prinzipien der Schwungfor men, der Sprung jener der Sprungformen unterworfen

Über ein dynamisches Strecken kann analog zum Beschleunigen aus der Kurve Geschwindigkeit aufgenommen werden. Der KSP wirddurch dynamisches Strecken näher ans Drehzentrum (kleineres Trägheitsmoment) gebracht, was den Drehimpuls in Geschwindigkeit umwandelt (Drehimpulserhaltung). Optimal dafür ist der Bereich der grössten Ablenkung durch die Halfpipe-Krümmung (vertikal unter den imaginären Kreismittelpunkten). In diesem Moment bremsen sowohl die Trägheitskraft als auch die Gewichtskraft.

Abb. 110: Unterschiedliche Geräte bieten verschiedene Unterstützungsflächen

Das Gleichgewichtsverhalten auf der Box oder dem Rail verhält sich gleich wie auf dem Schnee, das heisst, die Resultierende R’ muss immer durch die Unterstützungsfläche verlaufen.

Abb. 111: Verläuft die Resultierende R’ durch die Unterstützungsfläche, ist der Fahrer im dynamischen Gleichgewicht

Abb. 109: Die optimalen Momente (rote Zone) für ein dynamisches Strecken, um zu beschleunigen

80 Sportmotorisches Konzept Swiss Snowsports

Biomechanische Merksätze

Mithilfe von biomechanischen Betrachtungen können klare Aussagen für den Schneesport gemacht werden.

Umgang mit dem Schnee

•Jekleiner die Einsinktiefe in die verschiedenen Schneearten, desto geringer die Schneewiderstände entlang der Gerätelängs- und -querachsen.

Gerätefunktionen

•Die Länge des Geräts beeinflusst das Drehverhalten.

•Die Breite des Geräts verändert das Reaktionsverhalten beim Ab-, Um- und Aufkanten.

•Jebreiter und länger das Gerät, desto mehr Auftrieb im Off-Piste-Bereich.

•Die Taillierung wirkt direkt auf den Kurvenradius.

•Der Flex/Vorspann beeinflusst die Kräfteverteilung auf den Schnee.

•Jeweicher der Flex, desto höher der Auftrieb im OffPiste-Bereich. Ein negativer Vorspann verstärkt dieses Prinzip sogar

Kernbewegungen in Bewegungsstrukturen

•Aufkanten ist während des Vordrehens notwendig.

•Jehöher die Geschwindigkeit des Vordrehens ist und je stärker dieses abgestoppt wird, umso mehr wirdder Fahrer in Drehung versetzt.

•Das Gegendrehen ist durch die anatomischen Bewegungsmöglichkeiten beschränkt.

•Mitdrehen bei gerutschten Richtungsänderungen funktioniert nur mit einem geringen Aufkantwinkel.

•Strecken löst erst eine Belastung, danach eine Entlastung des Geräts aus.

•Beugen löst erst eine Entlastung, danach eine Belastung des Geräts aus.

•Kippen ist immer durch eine zusätzliche innereKraft initiiert.

Vortrieb

•Durch Kippen des Körpers in Richtung Skispitzen (Vor lage) kann der Vortrieb des Stockabstosses durch das Körpergewicht vergrössert werden. Die freie Ferse beim Telemark und Skilanglauf erhöht den Umfang des Kippens.

•Jehöher die Laufgeschwindigkeit, desto kleiner der Abstosswinkel beim gleitenden Abstoss (Skating).

•Jekleiner der Winkel zwischen Stock und Unterlage, desto höher der Wirkungsgrad des Stockabstosses.

Fahren/Bremsen

•Jegrösser die Unterstützungsfläche, desto stabiler die dynamische Gleichgewichtslage.

•Jesteiler das Gelände, desto grösser die Hangabtriebskraft.

•Jestärker das Gelände coupiert ist, desto stärker müssen die Kernbewegungen Beugen/Strecken und Kippen/Knicken ausgeführt werden.

•Jestärker gebremst wird, desto grösser müssen die inneren Kräfte sein.

•Verlässt die resultierende Kraft die Unterstützungsfläche, stürzt der Fahrer

Richtungsänderungen

•Jehöher die Geschwindigkeit, desto grösser die Zentrifugalkraft.

•Jegrösser die resultierende Kraft, desto grösser der benötigte Widerstand entlang der Gerätequerachse (Aufkantwinkel durch Kippen/Knicken).

•Jegrösser die Entlastung, desto kleiner der wirkende Schneewiderstand.

•Jegrösser die Belastung, desto grösser der wirkende Schneewiderstand.

•Jegrösser die Geschwindigkeit und die Ablenkung in den Steuerphasen, desto mehr kann gekippt werden.

•Jekompakter die Körperhaltung, desto stabiler ist die Körperposition.

•Jemehr aufgekantet wird, desto mehr verbiegt sich das Gerät und umso enger ist der Schwung.

Springen

•Jesteiler der Absprung und/oder die Landung, desto grösser muss das Drehmoment in der Auslösung sein, um nicht in Rücklage zu landen.

•Jeflacher die Landung, desto grössereKräfte wirken auf den Fahrer

•Durch Kreisen der Arme kann ein geringes Drehmoment entstehen, was oftmals eine Rücklage zu korrigieren hilft.

81 Schneesportunterricht Sportmotorisches Konzept

4.4 Schnee

Schnee bildet wortwörtlich die (Existenz-)Grundlage für den Wintertourismus und den Schneesport. Durch die Interaktion zwischen Gerät und Schnee ist der Sportler in Schneekontakt. Schnee verändert ganze Landschaften und steht als Metapher für den Winter ganz allgemein.

Entstehung

Schnee entsteht in der Atmosphäre, indem gasförmiger Wasserdampf bei sehr tiefen Temperaturen zu Eiskristallen sublimiert (Phasenübergang von gasförmig zu fest). Dabei lagernsich diese feinsten Tröpfchen unterkühlten Wassers in den Wolken an Kristallisationskeimen (z.B. Staubteilchen) an und gefrieren dort. Diese Kristalle sind mehrereMillimeter gross und meist dünn und zerbrechlich. Bei tiefen Temperaturen bilden sich eher Plättchen und Prismen, bei höheren Temperaturen sternförmige Eiskristalle (sechsarmige Sterne). Auf- und Abwinde wirbeln die Schneekristalle hinauf und herunter,wobei sie teilweise aufgeschmolzen werden und wieder neu kristallisieren. Auch die Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Art der Schneekristallbildung.

Bei sehr niedrigen Temperaturen sind die Eiskristalle nicht nur kleiner und einfacher gebaut, es schneit auch weniger, da die Luft kaum noch Feuchtigkeit enthält. Bei Temperaturen knapp am Gefrierpunkt verkleben sich die Eiskristalle durch kleine Wassertropfen, und es entstehen an einen Wattebausch erinnernde Schneeflocken (auch Pappschnee genannt).

Technischer Schnee

Ein kaltes Wasser-Luft-Gemisch (unter 2°C Wassertemperatur) wirdbei ausreichend kalten Temperaturen durch sehr kleine Düsen von Ventilator-Schneeerzeugernoder Lanzen gepresst und verwirbelt. Bei der Expansion kühlt der winzige Tropfen rasch ab und gefriert auf dem Wegbis zum Boden teilweise. Die Eigenschaften des technischen Schnees unterscheiden sich stark von denjenigen des natürlichen Schnees. Die Wassertröpfchen gefrieren von aussen nach innen, was je nach der herrschenden Kälte Stunden bis Tage dauernkann. Da die Kristalle ca. zehnmal kleiner (0,1 –0,8 mm) als Naturschneekristalle sind, wirdauf den Pisten in kurzer Zeit eine hohe Dichte erreicht. Zudem platzen die Kristalle während des Gefrierens oft auf, und es entstehen noch kleinereund scharfkantigereKornsplitter.Das hat zur Folge, dass technischer Schnee mehr Abrieb erzeugt als Naturschnee.

Umwandlungsarten

Sofort nach ihrer Entstehung in der Atmosphärebefinden sich die Schneekristalle in dauernder Umwandlung (Metamorphose).

Es gibt vier Arten der Schneeumwandlung: Abbauende Umwandlung

Die Eiskristalle des Neuschnees sind noch fein verzweigt und mit spitzen Zacken versehen. Ein Schneesternverändert am Boden seine Form. Er baut seine Äste ab und lagert das Material in Einbuchtungen ab. Dabei entstehen rundliche Körner mit weniger Volumen, und die Schneedecke setzt sich. Je wärmer es ist, desto schneller läuft der Prozess der Umwandlung.

Abb. 112: Abbauende Umwandlung vom sechseckigen Neuschneekristall zum körnigen Altschnee

Aufbauende Umwandlung

Die aufbauende Umwandlung ist eine Neubildung von Kristallen durch unterschiedliche Temperaturen in der Schneedecke. Meist ist es im unteren Bereich warm und im oberen kalt. Dadurch beginnt Wasserdampf langsam nach oben zu steigen, wo er in kühlereSchichten kommt. Dort kann die Luft den gasförmigen Wasserdampf nicht mehr halten, er sublimiert an Kristallen und bringt diese über Wochen stufenförmig zum Wachsen. Es entsteht Schwimmschnee, auch Tiefenreif genannt.

Abb. 113: Aufbauende Umwandlung von körnigem Altschnee über eckkantige, prismenartig gestufte Körner zu Becherkristallen

Auch an der Oberfläche der Schneedecke bauen sich in sternklaren Frostnächten durch Sublimation ebenfalls neue Kristalle auf. Es entsteht der sogenannte Oberflächenreif. Diese dünnen, gefiederten oder flächigen Kristalle können eingeschneit werden und beeinflussen die Stabilität einer Schneedecke negativ

82 Sportmotorisches Konzept Swiss Snowsports

Schmelzumwandlung

Die Schmelzumwandlung findet bei Temperaturen über 0° C statt. Die Schmelzumwandlung ist jahreszeitunabhängig, sie ist aber im Frühjahr besonders wirksam. Warmlufteinbrüche, Regen oder Sonneneinstrahlung lassen auf der Kristalloberfläche einen Wasserfilm entstehen. Durch mehr maliges Schmelzen und Wiedergefrieren entsteht der grobkörnige Sulzschnee (Korndurchmesser über 1mm).

Porenwinkelwasser freies Wasser

Wärme

Wärme

Abb. 114: Schmelzumwandlung vom Abschmelzen der Kanten und Ecken bis zum haltlosen nassen Sulzschnee (auch Faulschnee genannt)

Windumwandlung Bei diesem Vorgang, der auch mechanische Umwandlung genannt wird, transportiert Wind fallenden und bereits abgelagerten Schnee. Die einzelnen Schneekristalle werden zerbrochen, es entstehen kleinere Kristalle und somit anderer Schnee (Triebschnee). Die kleineren Kristalle werden abgelagert und viel dichter gelagert als grosse Schneesterne. Die Kristallfragmente haben zahlreiche Berührungspunkte, an denen sie sich mit Eisbrücken verbinden. Gebundener Schnee, aus dem Schneebrettlawinen bestehen, ist entstanden.

Eigenschaften des Schnees

•Schnee kann Wärme sehr effizient abstrahlen.

•Die Wärme der Sonne (in Form kurzwelliger Strahlung) nimmt Schnee nur geringfügig auf.

•Bei Erwärmung auf minus 3° Cund höher verändernsich die mechanischen Eigenschaften des Schnees stark. Er wirdweicher,schwächer und plastisch verformbar,ohne dass ein Schmelzprozess einsetzt.

•Inder Praxis kann es heissen: «Die Rennpiste hält nicht.» Schneehärter (Salz) kann kurzfristig helfen, wenn bereits freies Wasser im Schnee ist. Wenn der Schneehärter im Wasser auflöst, wirdviel Energie benötigt. Die Energie wirddem Schnee in Form von Wärme entzogen, er kühlt ab, das Wasser gefriert und der Schnee wirdwieder widerstandsfähiger –bis alles freie Wasser gefroren ist.

•Durch Schattenwurf oder Bewölkung reagieren die obersten Millimeter der Schneeoberfläche blitzschnell auf die Wärmeveränderungen. Da beim Wiedergefrieren des Wassers viel Wärme frei wird, dauert es länger,bis der Gefrierprozess vom Schneesportler wahrgenommen werden kann.

•Die weisse Farbe des Schnees liegt darin begründet, dass Licht aller sichtbaren Wellenlängen an den zufällig zueinander liegenden Schneekristallen, die an sich transparent sind, reflektiert und gestreut wird. Dies führt zu einer diffusen Reflexion, was den Schnee weiss er scheinen lässt.

•Lockerer Schnee wirkt schalldämmend.

•Der Abbauprozess des Schnees geschieht über die direkte Verdunstung (Sublimation): Im Schmelzprozess wirdSchnee sowohl gasförmig als auch flüssig. Wenn Schnee taut, geht er direkt in die Flüssigphase über.

•Das Raumgewicht der verschiedenen Schneearten liegt bei: Neuschnee trocken und locker 30 –50kg/m3 Neuschnee schwach gebunden 50 –100 kg/m3 Nassschnee stark gebunden 100 –200 kg/m3 Altschnee trocken 200 –400 kg/m3 Altschnee feucht bis nass 300 –500 kg/m3 Schwimmschnee 150 –300 kg/m3 Firn(mehrjährig) 500 –800 kg/m3 Eis 800 –900 kg/m3

83 Schneesportunterricht Sportmotorisches Konzept

Band

Schneesportunterricht Band

Ski Band

Snowboard Band

Skilanglauf Band

Telemark Band

Tourismus und Recht Band

Varianten rianten und Touren

SWISS SNOWSPORTS Association www.snowsports.ch

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

Abb. 94: KSP-Verlagerung in der Auslösephase eines Schwunges

Abb. 94: KSP-Verlagerung in der Auslösephase eines Schwunges