4.3 Biomeccanica

Definizione

La biomeccanica sportiva studia il movimento dell’uomo nel processo dell’esercizio fisico elesue condizioni meccaniche. Le caratteristiche eleparticolarità del movimento sono descritte sulla base delle leggi della fisica. Lo scopo della biomeccanica sportiva èquello di comprendereemigliorarelaprestazione sportiva grazie aconoscenze dimostrate per mezzo delle sue componenti essenziali. Icontenuti illustrati di seguito sono orientati alla pratica esirinuncia volutamente ad esercizi di calcolo complessi.

Basi di fisica

Per comprenderelabiomeccanica sono necessarie deter minate conoscenze di base di fisica. Di seguito riportiamo i concetti più importanti. Altrenozioni sono spiegate direttamente negli esempi pratici.

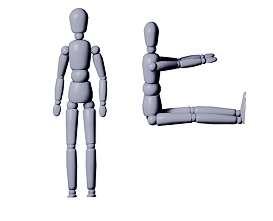

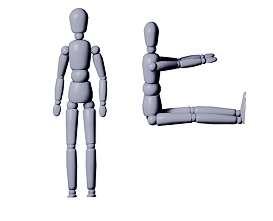

•Il baricentrodel corpo èilpunto ideale considerato di massa uguale aquella totale del sistema. Aseconda della posizione il baricentropuò trovarsi all’interno o all’esterno del corpo.

•L’accelerazione (a) èlarapidità di variazione della velocità (accelerazione positiva: accelerazione; accelerazione negativa: decelerazione). L’accelerazione di un corpo èdirettamente proporzionale alla forza che agisce su di esso.

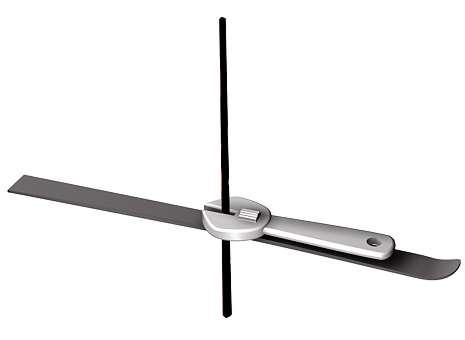

•Il parallelogramma delle forze permette la scomposizione di una forza (R-F1=F2) olacomposizione di una forza per ottenerelaforza risultante (F1+F2=R). Rappresenta la forza risultante di forze agenti in direzioni diverse.

F'1 R' F'2

Figura 66: Parallelogramma delle forze

•La resistenza èuna forza che si oppone (= frenante) al moto del punto odel corpo acui èapplicata. La resistenza ègenerata dalle forze di attrito.

Figura 64: Baricentrodel corpo

•La forza (F’) èqualunque azione che alteri lo stato di moto oche produca una deformazione del corpo su cui agisce ed èespressa in Newton (1 Newton corrisponde alla massa moltiplicata per l’accelerazione).

Figura 67: Resistenza data dall’attrito statico edall’attrito radente

•Il principio di azione ereazione èlaterza legge del moto di Newton. Ad ogni azione corrisponde una re azione uguale econtraria: ossia, le azioni di due corpi sono sempreuguali fra loroedirette verso parti opposte. La forza contraria risulta dalla forza peso, dalla forza di attrito edall’inerzia.

65: Forza (F)

Figura 68: Principio di azione ereazione

Figura

68

Concetto

di motricità sportiva Swiss Snowsports

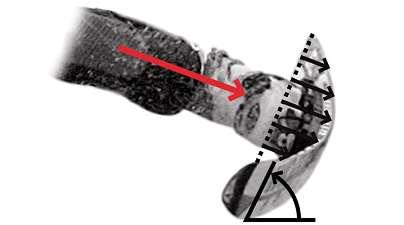

•Il momento torcente o(momento di) coppia (M’) indica l’applicazione di una forza auna determinata distanza dal fulcro. Esso èparagonabile auna leva. Il momento torcente accelera orallenta un movimento rotatorio, riducendo la forza necessaria aseconda della distanza tra il punto di applicazione della forza equello di rotazione. Il momento torcente può avvenireattorno atutti gli assi del corpo.

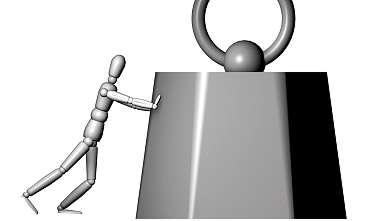

•Il principio di inerzia stabilisce che un corpo permane nel suo stato di quiete odimoto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna amodificare tale stato. Se il corpo lascia il suo stato di quiete odi moto rettilineo uniforme, su di esso agisce la forza di inerzia (nei moti circolari: forza centrifuga).

Figura 69: Momento torcente (M’)

•Secondo la legge di conservazione del momento angolare (L’), un corpo rotante dipende dalla velocità di rotazione edalla distanza della massa dall’asse di rotazione. Il momento angolareègenerato da un momento torcente.

Figura 70: Conservazione del momento angolare(L’)

•L’equilibrio èlostato di un corpo in cui la somma di tutte le forze agenti su di esso odei momenti torcenti è nulla. Dunque il corpo permane nel suo stato di quiete o di moto uniforme.

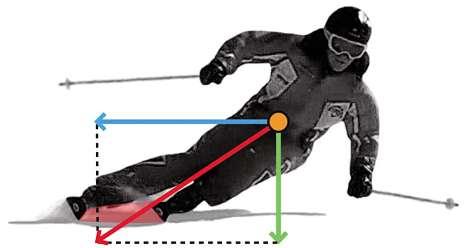

Legenda:

Baricentro del corpo

Forza di resistenza

Forza di peso

Forza parallela al piano inclinato Forza di inerzia/ centrifuga

Figura 71: Equilibrio (rappresentazione semplificata)

Forza risultante Sequenza/movimento

Figura 72: Forza di inerzia generata dal cambio di direzione

Figura 73: Forza di inerzia (forza centrifuga) nei moti circolari

Figura 72: Forza di inerzia generata dal cambio di direzione

Figura 73: Forza di inerzia (forza centrifuga) nei moti circolari

69

L’insegnamento

degli sport sulla neve Concetto di motricità sportiva

Biomeccanica negli sport sulla neve

Nell’introduzione il modello tecnico (neve, attrezzo, individuo) èpresentato dal punto di vista biomeccanico. Gli elementi che lo contraddistinguono sono successivamente rapportati alle forze interne ed esterne el’interazione di tali forze viene spiegata sulla base di situazioni eforme specifiche. Questi concetti sono infine riassunti nei principi biomeccanici.

Resistenza neve-attrezzo

La neve, in quanto superficie, genera una resistenza che può essereutilizzata in modo mirato dallo sportivo.

•Resistenza neve-attrezzo lungo l’asse longitudinale dell’attrezzo

•Resistenza neve-attrezzo lungo l’asse trasversale dell’attrezzo

•Resistenza neve-attrezzo perpendicolarerispetto alla superficied’appoggio(resistenza allo spostamento)

Neve

La neve èlasuperficie sulla quale si muove chi pratica sport sulla neve. Eccezionalmente la superficie può esserecostituita da elementi di materiale (artificiale) diverso. Il comportamento da adottarevaria in funzione del tipo di neve (ghiacciata, compatta, polverosa, bagnata, preparata, ecc.). Itipi di resistenza fisica risultanti dalle superfici possono esserevariati tanto quanto itipi di superficie stessa.

Figura 75: Tipi di resistenza neve-attrezzo

individuo

Figura 75: Tipi di resistenza neve-attrezzo

individuo

a

ttrezzo

neve

Figura 74: Modello chiave sport sulla neve

70 Concetto di motricità sportiva Swiss Snowsports

Attrezzo

Nell’ambito degli sport sulla neve viene utilizzata tutta una serie di attrezzi diversi con applicazioni specifiche (slalom gigante, slalom, freestyle, fuori pista, classico, skating, ecc.). Tuttavia (quasi) tutti gli attrezzi presentano determinate affinità generali efunzioni comuni.

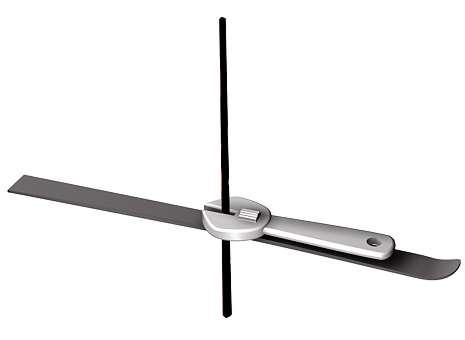

Geometria/elasticità:

R

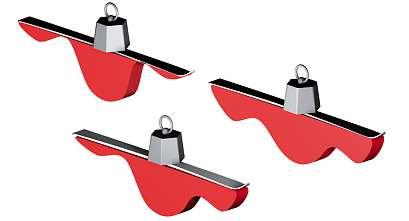

Funzione dell’attrezzo «caricare/alleggerire»

Il peso dello sportivo viene ripartito sull’interoattrezzo e dunque sulla superficie sottostante.

a c

X

Flex

C

Figura 76: Dimensioni geometriche (esempio: sci)

Lunghezza X: èmisurata dalla punta alla coda dell’attrezzo. Lunghezza di contatto C: indica la parte caricata dell’attrezzo effettivamente acontatto con la neve.

Sciancratura R: determina una variazione della larghezza lungo l’asse longitudinale dell’attrezzo. Ègenerata dal raggio di sciancratura.

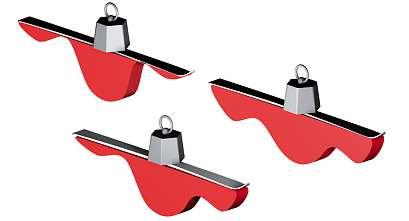

Pretensione/flessione (flex): la pretensione eilflex determinano la ripartizione del peso corporeo (dello sportivo) sull’attrezzo.

Funzione dell’attrezzo «scivolare»

Le caratteristiche del fondo di un attrezzo permettono lo scivolamento sulla neve. L’accelerazione dell’attrezzo deve esseresuperiorealla resistenza d’attrito.

Funzione dell’attrezzo «girare»

Il fondo piatto consente di girarel’attrezzo attorno al suo asse verticale.

Figura 78: Tramite l’attrezzo il peso corporeo dello sportivo viene trasferito sulla neve (caricare/alleggerire). (a) flex morbido; (b) flex duro; (c) flex duro nella spatola eflex morbido nella coda

Funzione dell’attrezzo «presa di spigolo»

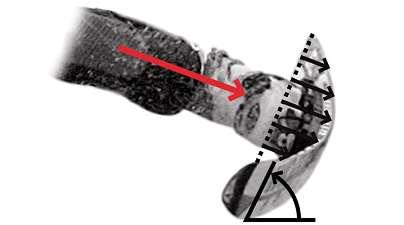

Se si aumenta la presa di spigolo, la superficie d’appoggio cambia. La sciancratura elepossibilità di caricamento/alleggerimento fanno sì che l’attrezzo si deformi.

La presa di spigolo modifica considerevolmente la resistenza d’attrito lungo l’asse trasversale dell’attrezzo. scarpone

Figura 80: L’aumento della presa di spigolo riduce la superficie di contatto, lo sci sprofonda maggiormente elaresistenza d’attrito laterale aumenta in maniera significativa

b

Figura 79: L’attrezzo in presa di spigolo viene alleggerito ecaricato equindi deformato

resistenza della neve

attrezzo

Figura 77: Una presa di spigolo minima permette di girarel’attrezzo attorno al suo asse verticale

71

L’insegnamento degli sport sulla neve

Concetto

di motricità sportiva

Individuo

Imovimenti chiave definiscono in maniera semplificata tutti imovimenti del corpo umano.

Movimento chiave «rotazioni»

Le rotazioni attorno all’asse longitudinale del corpo sono generate dal movimento chiave «rotazione». In tale ambito si distingue tra:

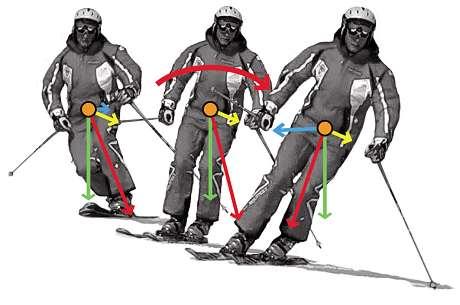

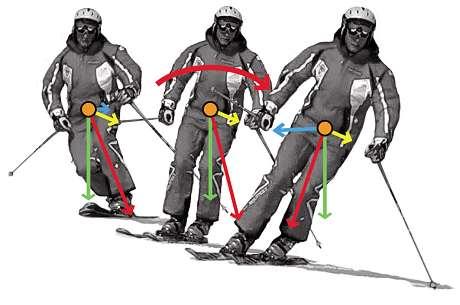

• Utilizzo dei momenti torcenti contrari (contro-rotazione): la rotazione della parte superioredel corpo genera un momento torcente M1.Ilprincipio di azione e reazione dà luogo nella parte inferioredel corpo aun momento torcente –M1 uguale econtrario.

• Creazione emantenimento di un momento angolare (pre/co-rotazione): bloccando il momento torcente –M1 nella parte inferioredel corpo si crea un momento angolareche può esseretrasferito al corpo interosesi scioglie il blocco elatensione del corpo èsufficiente.

Figura 81: Sinistra: utilizzo dei momenti torcenti contrari. Destra: creazione e mantenimento di un momento angolare

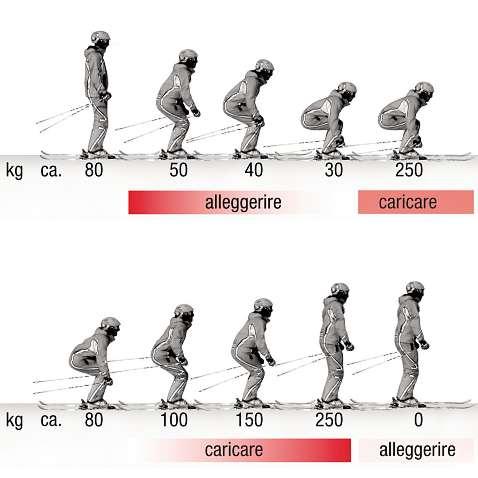

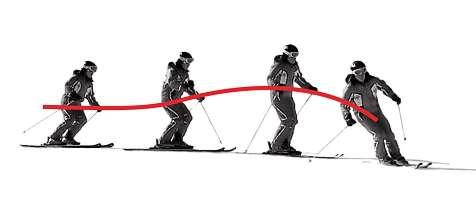

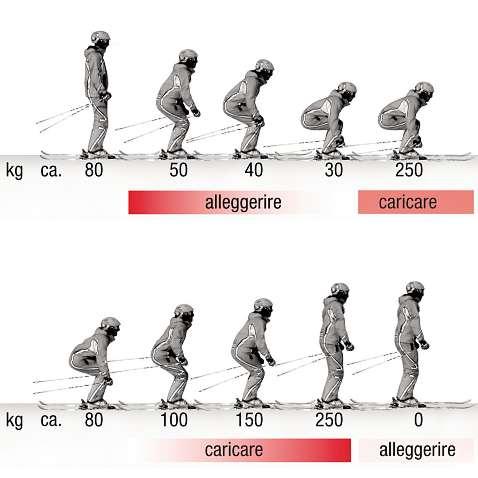

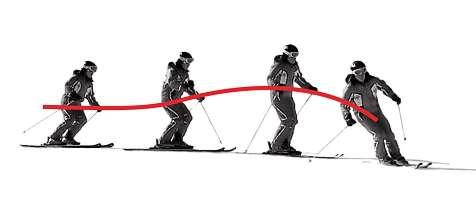

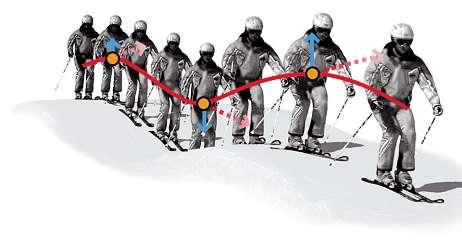

Movimenti chiave «piegamenti/estensioni»

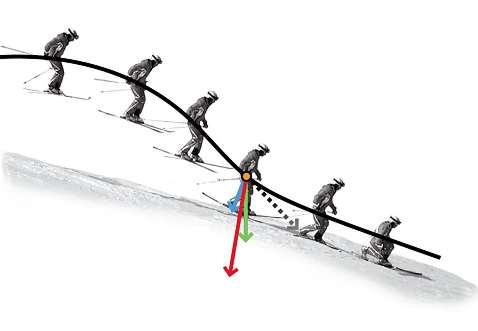

Imovimenti chiave «piegamenti/estensioni» fanno aumentareediminuirelatrasmissione delle forze. Aseconda del tipo di sport sulla neve imovimenti chiave si riferiscono al piegamento/estensione di singoli arti oall’abbassamento/ sollevamento del baricentrodel corpo. In entrambi icasi si ottiene lo stesso effetto.

•Il piegamento provoca dapprima una diminuzione (alleggerimento) einseguito un aumento (caricamento) della forza. L’aumento della forza risulta da un arresto brusco del piegamento.

•L’estensione causa dapprima un aumento (caricamento) einseguito una diminuzione (alleggerimento) della forza. In questo caso l’arresto brusco dell’estensione genera una diminuzione della forza.

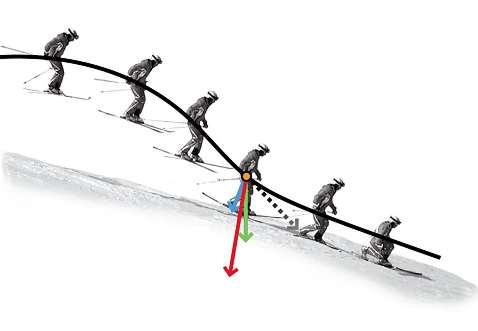

Figura 82: Il caricamento dell’attrezzo èdato dal principio di azione ereazione, l’alleggerimento dal principio di inerzia

Movimenti chiave «traslazioni/angolazioni»

Imovimenti chiave «traslazioni/angolazioni» generano delle rotazioni attorno all’asse longitudinale oall’asse trasversale dell’attrezzo. In tale ambito si distingue tra:

• Utilizzo dei momenti torcenti contrari (angolazione): l’angolazione della parte superioredel corpo genera un momento torcente M1.Ilprincipio di azione ereazione dà luogo nella parte inferioredel corpo aunmomento torcente –M1 uguale econtrario.

• Creazione emantenimento di un momento angolare (traslazione): il necessario momento angolarepuò esseregenerato tramite piegamento/estensione oppure angolazione.

Figura 83: Sinistra: l’angolazione genera due momenti torcenti uguali econtrari. Essi possono dareluogo auno spostamento del baricentrodel corpo. Destra: momento angolare, l’attrezzo funge da asse di rotazione

72 Concetto di motricità sportiva Swiss Snowsports

Individuo –attrezzo –neve

La combinazione dei trestrati èillustrata sulla base delle forze interne ed esterne.

Siccome per la maggior parte del tempo lo sportivo si trova acontatto con la superficie, le forze interne (cambiamento di posizione di diverse parti del corpo) generano forze esterne.

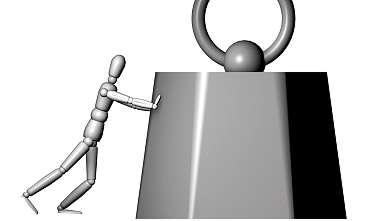

•Leforze interne agiscono tra parti del corpo esono generate dalle forze muscolari.

•Leforze esterne sono provocate dalla forza di gravità o sono forze di reazione dello sportivo.

Forze interne

Fanno parte delle forze interne imovimenti chiave «rotazioni», «piegamenti/estensioni» e«traslazioni/angolazioni». Il lavoromuscolarepuò

•opporreuna resistenza statica alle forze interne ed esterne (ad es. in posizione raccolta) in caso di lavoro isometrico;

•ridurrelaresistenza interna ed esterna (ad es. allo stacco) in caso di lavoroconcentrico;

•frenareleforze, produrreun’azione dinamico-cedente (ad es. all’atterraggio/ammortizzazione) in caso di lavoro eccentrico;

•unireun’azione eccentrica aun’azione concentrica (ad es. nell’atterraggio/ammortizzazione con successivo stacco) in caso di lavororeattivo (pliometrico).

Forze esterne

Le forze esterne rilevanti nell’ambito degli sport sulla neve sono elencate di seguito.

•Forza peso: esercitata sul baricentrodel corpo dalla forza di gravità.

•Forza normale: forza di reazione esercitata dal peso per pendicolarmente alla superficie.

•Forza parallela: al piano inclinato, forza risultante dalla forza peso edalla forza normale.

•Forza di attrito: forza frenante tra l’attrezzo elaneve.

•Forza di inerzia: si percepisce quando il corpo èsottoposto aun’accelerazione (positiva onegativa).

•Forza centrifuga: forza di inerzia radiale che trascina lo sportivo verso l’esterno della curva dopo un cambio di direzione.

Superficie d’appoggio

La superficie d’appoggio ècostituita dall’area complessiva tracciata da entrambi gli sci e/o ibastoncini/le braccia. La superficie d’appoggio dello snowboardèl’area effettivamente acontatto con la neve.

Figura 84: Superfici d’appoggio nello sci, snowboard, telemark esci di fondo

Equilibrio dinamico

L’interazione di forze interne ed esterne permette di raggiungere, mantenereoperderel’equilibrio dinamico.

Si ha una situazione di equilibrio dinamico quando la for za risultante delle forze esterne èesercitata sulla superficie d’appoggio. In tale condizione lo sportivo può mantenere l’equilibrio dinamico grazie alle forze interne.

Figura 85: Situazione di equilibrio dinamico sulla neve (rappresentazione semplificata)

73

L’insegnamento degli sport sulla neve Concetto di motricità sportiva

Spinta con le gambe/braccia

Lo scopo di ogni spostamento èquello di avanzaretramite una spinta con le gambe e/o le braccia. Nell’ambito degli spostamenti le forze di spinta sono considerate dal punto di vista del principio di azione ereazione. Il parallelogramma delle forze permette di ripartireleforze in azione equindi di riconoscerelaforza risultante.

•Spinta con le gambe classica: nella tecnica classica al momento della spinta lo sci rimane fermo per un istante. Questa spinta ègenerata dalle forze di attrito che agiscono lungo l’asse longitudinale dell’attrezzo grazie a supporti d’aderenza quali la sciolina, le squame olepelli di foca. Èpossibile variareinmodo mirato il caricamento dell’attrezzo el’utilizzo della resistenza neve-attrezzo.

•Spinta con le gambe skating: la mancanza di presa lungo l’asse longitudinale dell’attrezzo permette di realizzare la spinta con lo sci in movimento sulla lamina interna dello sci. L’attrezzo èinpresa di spigolo, viene condotto nella posizione aVecaricato.

Rendimento della spinta con le gambe/braccia Più l’angolo tra la gamba/il bastoncino di spinta elasuperficie èridotto, più il rendimento tra lo sforzo elaspinta risultante aumenta. L’aderenza dell’attrezzo ha un effetto limitante.

Figura 86: Sinistra: nella spinta con lo sci fermo agiscono le forze interne ela forza di reazione della neve. Destra: la trasmissione della forza (spinta) è possibile solo trasversalmente alla lamina dello sci in movimento

Figura 87: La riduzione dell’angolo tra la forza di spinta elasuperficie permette di aumentareilrendimento

Figura 88: La riduzione dell’angolo tra il bastoncino elasuperficie influisce sul rendimento

Angolo di spinta nelle forme di spostamento skating L’angolo di spinta tra la direzione di marcia el’attrezzo di spinta dipende dalla velocità di spostamento. Con l’aumento della velocità di spostamento l’angolo di spinta si riduce. Ciò vale alle seguenti condizioni: stesso sforzo, stessa sequenza dei passi estesso terreno.

Figura 89: Per ottenereunangolo ridotto tra la direzione di marcia elaposizione dello sci di spinta, la velocità di spostamento deve esseresufficientemente elevata

74 Concetto di motricità sportiva Swiss Snowsports

Scivolareefrenare

Imovimenti chiave vengono impiegati per generarelefunzioni degli attrezzi desiderate. Durante lo scivolamento occorre assicurarsi che il baricentrodel corpo rimanga all’interno della superficie d’appoggio. Durante la derapata l’angolo di presa di spigolo elaposizione del baricentrodel corpo sono coordinati dalle forze interne. Le forze di inerzia che si creano durante la frenata sono compensate da forze interne.

Scivolaresulla linea di massima pendenza

Quando lo sportivo si trova su un pendio, la forza peso genera una forza parallela al piano inclinato. Se le forze acceleranti sono maggiori di quelle frenanti, lo sportivo inizia a scivolare.

Deraparesulla discesa in attraversamento

Ruotando l’attrezzo in direzione della linea di massima pendenza, esso inizia ascivolarecontrolaresistenza d’attrito lungo il suo asse longitudinale. Ciò equivale auna derapata sulla discesa in attraversamento. Ènecessario ridurre la presa di spigolo dell’attrezzo tramite le forze interne in maniera dosata efarlo girare.

La presa di spigolo dello snowboardpuò essereridotta in vari modi tramite torsione (attorno all’asse longitudinale), generando così angoli di presa di spigolo diversi. Ciò permette di gestireladerapata sulla discesa in attraversamento.

Figura 90: Forza peso/normale/parallela al piano inclinato eresistenza neve-attrezzo/dell’aria su una linea di massima pendenza regolare

Deraparesulla linea di massima pendenza

Se la forza parallela al piano inclinato èsuperiorealla somma della resistenza neve-attrezzo lungo l’asse trasversale dell’attrezzo edella resistenza dell’aria, l’attrezzo inizia aderapare.

Figura 92: Forze in azione durante la derapata sulla discesa in attraversamento. Possibilità di torsione durante la derapata sulla discesa in attraversamento (caso speciale: snowboard)

Frenare

Un marcato aumento della presa di spigolo accresce la resistenza neve-attrezzo lungo l’asse trasversale dell’attrezzo. La resistenza utilizzata nella frenata genera una forza di inerzia sul corpo, la quale deve esserecompensata con le forze interne.

Figura 91: Resistenza eforza parallela al piano inclinato nella derapata sulla linea di massima pendenza

Figura 93: Durante la frenata si creano forze supplementari (maggioreresistenza neve-attrezzo)

75

L’insegnamento

degli

sport

sulla

neve

Concetto di motricità sportiva

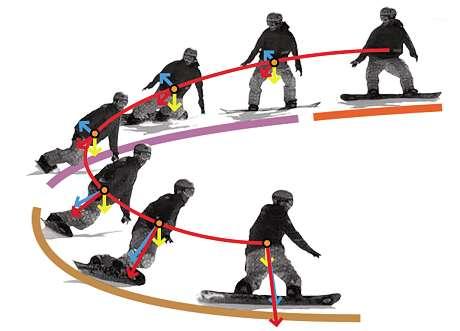

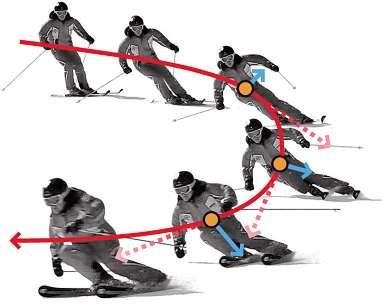

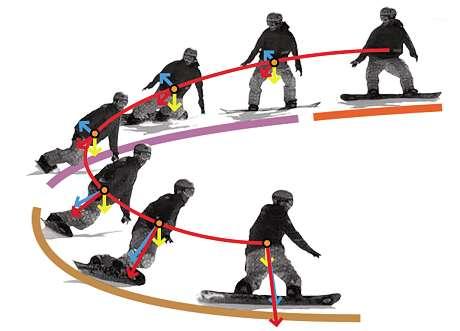

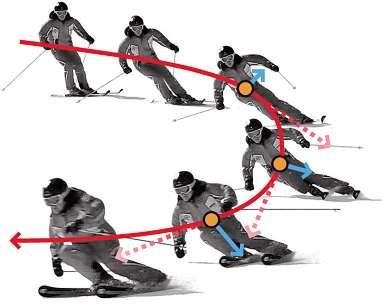

Cambi di direzione: stacco econdotta

Icambi di direzione richiedono l’impiego delle funzioni degli attrezzi tramite imovimenti chiave, al fine di utilizzarein modo mirato la resistenza neve-attrezzo. Ènecessario che il baricentrodel corpo passi da una situazione di equilibrio dinamico all’altra. Questo passaggio èeseguito nella fase di stacco, mentrenelle fasi di condotta 1e2avviene il dosaggio dei cambi di direzione.

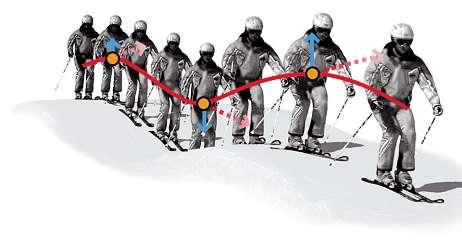

Cambi di direzione: stacco

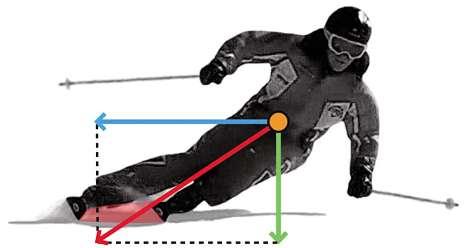

All’inizio della fase di stacco lo sportivo si trova in situazione di equilibrio dinamico dalla fase di condotta 2. Il passaggio all’equilibrio dinamico successivo presuppone uno spostamento del baricentrodel corpo (traslazione).

Cambi di direzione: condotta

Nelle fasi di condotta si raggiunge esimantiene l’equilibrio dinamico grazie aforze interne ed esterne. Imovimenti chiave permettono di condurrelacurva edireagirealle for ze esterne. Lo spostamento del baricentrodel corpo verso il centrodella curva (traslazione) dipende dalla velocità edal raggio della curva.

Figura 95: L’aumento della deviazione fa incrementarelaforza centrifuga e si somma alla forza parallela al piano inclinato. Perciò nella fase di condotta 2sihanno le forze esterne maggiori

Lavoromuscolaredurante le curve

In fase di stacco sono necessarie forze esterne sull’attrezzo che permettano allo sportivo di esercitareosciogliereuna forza interna. Durante la condotta lo sportivo reagisce alle forze esterne esercitando forze interne isometriche, concentriche (acceleranti) oeccentriche (frenanti).

Figura 96: Le forze interne possono essereconcentriche (acceleranti) oeccentriche (frenanti)

Figura 94: Spostamento del baricentrodel corpo nella fase di stacco di una curva

76 Concetto di motricità sportiva Swiss Snowsports

Tracce nei cambi di direzione

Si distinguono due tipi di cambi di direzione aseconda delle caratteristiche edelle funzioni degli attrezzi.

Curve derapate

Nelle curve derapate la resistenza neve-attrezzo viene ridotta in modo mirato per ottenereunmomento angolare.

Curve in condotta

Le forze di attrito lungo l’asse trasversale dell’attrezzo vengono aumentate in modo mirato con la pressione nella neve, impedendo la rotazione attorno all’asse verticale dell’attrezzo.

Figura 97: Momento angolarenelle curve derapate

Nel controllo dei cambi di direzione derapati il baricentrodel corpo viene spostato verso la punta dell’attrezzo. La resistenza neve-attrezzo lungo l’asse trasversale dell’attrezzo non viene quindi esercitata nel punto di torsione dell’attrezzo bensì più avanti. Il momento torcente che si crea in tale punto dirige l’attrezzo nella nuova direzione.

Figura 99: Resistenza della neve lungo l’asse degli attrezzi di scivolamento nella curva in condotta

Anche quando lo sci «carva» in modo ideale, rimane sempreuna piccola parte della spatola che derapa. La larghezza della traccia varia aseconda delle dimensioni della parte che derapa (determinata da sciancratura, flex dell’attrezzo, inclinazione esuperficie della neve).

parte dello sci in situazione «carving»

caricamento della spatola (azione)

larghezza della traccia

parte dello sci in situazione «derapata»

resistenza della neve (reazione)

Figura 100: Sinistra: la sciancratura dell’attrezzo aumenta la curvatura nella spatola. Destra: la larghezza della traccia dipende dalla parte di spatola che derapa

Figura 98: Momento torcente esercitato sull’attrezzo dalle forze esterne

77

L’insegnamento degli sport sulla neve

Concetto

di motricità

sportiva

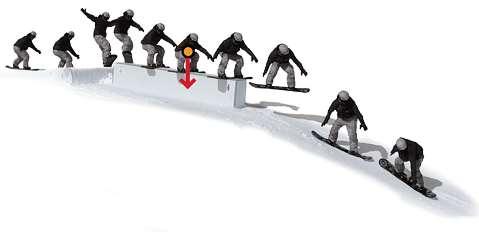

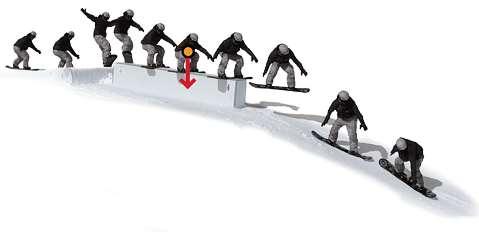

Salti: stacco, volo eatterraggio

Nei salti sono impiegati imovimenti chiave necessari autilizzarelaresistenza neve-attrezzo allo stacco, aridurla in fase di volo eutilizzarla di nuovo in modo mirato all’atter raggio.

Anche nei salti solitamente ènecessario che il baricentrodel corpo passi da una situazione di equilibrio dinamico all’altra. Questo passaggio ha luogo per tutta la durata del salto.

Salti: preparazione estacco

Nella fase di preparazione, su una linea di massima pendenza regolare, lo stacco ègenerato dalle forze interne par tendo da una situazione di equilibrio dinamico.

Lo scopo di ogni salto èdiposarel’attrezzo sulla neve con un piano d’appoggio possibilmente grande nella fase finale. Questo adeguamento dell’attrezzo al terreno, dallo stacco fino all’atterraggio, necessita di un momento angolare. Il momento torcente necessario atale scopo viene generato dalle forze interne nella fase di stacco. Nella fase di atter raggio ci si accorge se il momento angolaregenerato era adeguato all’impianto di salto. Un atterraggio in posizione arretrata significa che il momento angolareera troppo debole. Un momento angolaretroppo forte, invece, dà luogo aunatterraggio in posizione inclinata in avanti.

Salti: volo eatterraggio

Poiché in aria non vi sono resistenze d’attrito utilizzabili, in linea di massima le forze interne agiscono secondo il principio di azione ereazione equello del mantenimento del momento angolare.

Le forze in azione sullo sportivo all’atterraggio dipendono dal tipo di struttura.

Figura 103: Allo stacco si crea un momento angolare. Nella fase principale del salto il momento angolarerimane invariato

Spin, flip eforme di salto miste Imovimenti chiave generano momenti angolari per mezzo di spostamenti del baricentrodel corpo.

•La rotazione crea un momento angolareattorno all’asse longitudinale del corpo.

•La traslazione/angolazione genera momenti angolari attorno all’asse trasversale osagittale.

•La rotazione ela traslazione/angolazione favoriscono il momento angolarerispetto atutti gli assi del corpo.

Figura 104: Momenti angolari diversi generano forme di salto differenti

Figura 101: Posizione per il mantenimento dell’equilibrio dinamico nella fase di stacco

Figura 102: Le forze esterne nella fase di atterraggio devono esserecompensate da forze interne

78

Concetto

di motricità sportiva Swiss Snowsports

Pista conche edossi

Durante la discesa sulla linea di massima pendenza su un terreno irregolaresicreano delle forze centrifughe verticali che spingono lo sportivo verso il basso (conche) overso l’alto (dossi). Le linee d’inerzia mostrano l’andamento del baricentrodel corpo se continuasse amuoversi avelocità costante senza l’influsso di forze interne oesterne.

guenza lo sportivo sprofonda maggiormente nella neve elo stacco della curva diventa più difficoltoso.

L’alleggerimento risultante da un piegamento riduce l’azione della forza peso sull’attrezzo. Quest’ultimo, dunque, sprofonda in maniera minoreelostacco della curva risulta più facile.

Figura 105: Forze in azione durante una discesa sulla linea di massima pendenza su terreno irregolare(pista conche edossi)

Fuori pista

Icambi di direzione nella neve fresca sono paragonabili a quelli su una pista ounterreno non preparato. Tuttavia ipre supposti relativi alla riduzione, alla ricerca eall’utilizzo della resistenza neve-attrezzo sono diversi: l’accresciuta resistenza allo spostamento generata dall’attrezzo acquista impor tanza acausa della consistenza acquosa della neve fresca. Il galleggiamento èdato dalla forza di spostamento (resistenza della spatola nella direzione di marcia) edalla forza di compressione della neve (resistenza risultante dalla neve compressa) che viene compensata adeguando la posizione del corpo (all’indietro). Il galleggiamento aumenta con l’incremento della velocità e/o del piano d’appoggio dell’attrezzo.

Figura 106: Se il galleggiamento èmaggioreouguale alla forza peso dello sportivo (principio di azione ereazione) egli può «rimanereagalla» equindi scivolarenella neve fresca

Le forze esterne necessarie allo stacco delle curve si presentano in forma diversa nella neve fresca.

Un’estensione per lo stacco della curva provoca un caricamento dell’attrezzo emodifica l’equilibrio in seguito al galleggiamento ealla forza peso dello sportivo. Di conse-

Figura 107: La riduzione della forza peso sull’attrezzo facilita lo stacco della curva

79

L’insegnamento degli sport sulla neve

Concetto di motricità sportiva

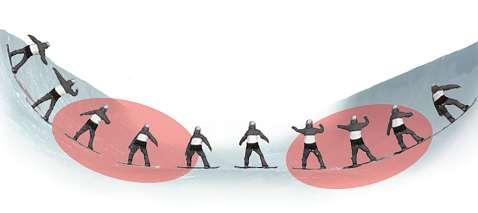

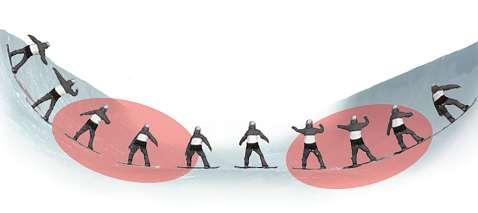

Halfpipe

Allo scivolamento eaisalti nell’halfpipe si applicano gli stessi concetti eprincipi biomeccanici validi per le curve eisalti.

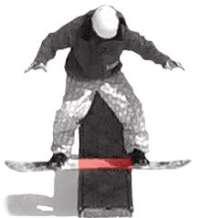

Box/rail

La resistenza d’attrito sui box esui rail èdiversa da quella sulla neve. Una presa di spigolo non permette di trovare una resistenza utilizzabile acausa delle dimensioni ridotte della superficie dura di contatto. Pertanto ènecessario che almeno uno dei due sci olosnowboardsia piatto.

La superficie d’appoggio equivale all’area acontatto con il rail.

Figura 108: L’avvicinamento sottostà ai principi biomeccanici delle forme di curva, il salto aquelli delle forme di salto

Un’estensione dinamica permette, analogamente all’accelerazione nella curva, di prenderevelocità. L’estensione dinamica fa sì che il baricentrodel corpo si sposti verso il centrodella rotazione (momento d’inerzia più piccolo) ediconseguenza la velocità del momento angolarevaria (mantenimento del momento angolare). Ottimale atale scopo èl’area dove la deviazione generata dalla curvatura dell’halfpipe èmaggiore(verticalmente sotto ipunti al centrodel cerchio immaginario). In questo momento svolgono un’azione frenante sia la forza d’inerzia sia la forza peso.

Figura 110: Attrezzi diversi offrono superfici d’appoggio differenti

L’equilibrio sui box esui rail presenta un andamento analogo aquello sulla neve. In altreparole, la Rrisultante deve sempreesseredistribuita sulla superficie d’appoggio.

Figura 109: Imomenti ottimali (zona rossa) per un’estensione dinamica ai fini di accelerazione

Figura 111: Se la Rrisultante èdistribuita sulla superficie d’appoggio, lo spor tivo èinequilibrio dinamico

80 Concetto di motricità sportiva Swiss Snowsports

Principi biomeccanici

Iprincipi biomeccanici permettono di trarreconclusioni chiareper la pratica degli sport sulla neve.

Gestione della neve

•Minoreèlosprofondamento nei diversi tipi di neve, minoreèlaresistenza neve-attrezzo lungo l’asse longitudinale el’asse trasversale dell’attrezzo.

Funzioni degli attrezzi

•Lalunghezza dell’attrezzo influisce sulla rotazione.

•Lalarghezza dell’attrezzo modifica la reazione alivello di riduzione, aumento ecambio di spigolo.

•Più l’attrezzo èlargo elungo, maggioreèilgalleggiamento nelle zone fuori pista.

•Lasciancratura ha un influsso diretto sul raggio della curva.

•Ilflex/pretensione determina la distribuzione delle forze sulla neve.

•Più il flex èmorbido, maggioreèilgalleggiamento nelle zone fuori pista. Una pretensione negativa potenzia questo principio.

Movimenti chiave nelle strutturedei movimenti

•Durante la pre-rotazione ènecessario aumentarelapre sa di spigolo.

•Più la velocità della pre-rotazione èelevata emaggiore èlaforza con cui essa viene arrestata, miglioreèlarotazione.

•Lacontro-rotazione èlimitata dalle possibilità di movimento anatomiche.

•Laco-rotazione nei cambi di direzione derapati funziona solo se l’angolo di presa di spigolo èridotto.

•L’estensione genera dapprima un caricamento, poi un alleggerimento dell’attrezzo.

•Ilpiegamento genera dapprima un alleggerimento, poi un caricamento dell’attrezzo.

•Latraslazione èsempreiniziata da una forza interna supplementare.

Spinta

•Latraslazione del corpo verso le punte degli sci (in avanti) permette di aumentarelaspinta del bastoncino attraverso il peso corporeo. Il tallone liberonel telemark enello sci di fondo aumenta l’ampiezza della traslazione.

•Maggioreèlavelocità di spostamento, minoreèl’angolo di spinta con lo sci in movimento (skating).

•Minoreèl’angolo tra il bastoncino elasuperficie, maggioreèilrendimento della spinta con il bastoncino.

Scivolare/frenare

•Maggioreèlasuperficie d’appoggio, più l’equilibrio dinamico èstabile.

•Più il pendio èripido, maggioreèlaforza parallela al piano inclinato.

•Più il terreno èirregolare, più ènecessario eseguirein maniera marcata imovimenti chiave «piegamenti/estensioni» e«traslazioni/angolazioni».

•Più la frenata èmarcata, più le forze interne devono esseregrandi.

•Selaforza risultante esce dalla superficie d’appoggio, lo sportivo cade.

Cambi di direzione

•Maggioreèlavelocità, maggioreèlaforza centrifuga.

•Maggioreèlaforza risultante, maggioredeve esserela resistenza lungo l’asse trasversale dell’attrezzo (angolo di presa di spigolo dato dalla traslazione/angolazione).

•Maggioreèl’alleggerimento, minoreèlaresistenza neve-attrezzo.

•Maggioreèilcaricamento, maggioreèlaresistenza neve-attrezzo.

•Maggiori sono la velocità eladeviazione nelle fasi di condotta, maggiorepuò esserelatraslazione.

•Più la posizione corpo ècompatta, più esso èstabile.

•Più si aumenta la presa di spigolo, più l’attrezzo si defor ma epiù la curva èstretta.

Salti

•Più lo stacco e/o l’atterraggio sono ripidi, più il momento torcente deve esseregrande per non atterrareinposizione arretrata.

•Più la zona di atterraggio èpiana, più le forze agenti sullo sportivo sono grandi.

•Roteando le braccia si può generareunlieve momento torcente equindi correggerelaposizione arretrata.

81 L’insegnamento degli sport sulla neve Concetto di motricità sportiva

4.4 La neve

La neve èsenza ombra di dubbio il presupposto essenziale per il turismo invernale egli sport sulla neve. L’interazione fra l’attrezzo elaneve fa sì che lo sportivo sia acontatto con la neve. La neve cambia l’aspetto di interi paesaggi ein generale èilsimbolo dell’inverno.

Formazione

La neve si forma nell’atmosfera quando il vaporeacqueo si trasforma in cristalli di ghiaccio atemperatura molto bassa (passaggio dallo stato gassoso allo stato solido). Queste finissime goccioline di acqua sovraraffreddata si depositano nelle nuvole attaccandosi anuclei di cristallizzazione (ad es. particelle di polvere), dove gelano. Icristalli sono grandi qualche millimetroeingenerale sono fini efragili. A basse temperaturesiformano prevalentemente piastrine e prismi, mentreatemperaturepiù elevate si creano cristalli di ghiaccio aforma di stella (stelle asei bracci). Le correnti ascendenti ediscendenti spingono icristalli di neve in tutte le direzioni etalvolta questi si fondono einseguito si cristallizzano nuovamente. Anche l’umidità dell’aria influisce sulla formazione dei tipi di cristalli di neve.

Atemperaturemolto basse icristalli di ghiaccio sono più piccoli epresentano una struttura più semplice. Inoltrenevica meno, in quanto il livello di umidità dell’aria èmolto ridotto. Quando la temperatura èattorno allo zeroicristalli si uniscono mediante piccole gocce d’acqua esiformano piccoli fiocchi di neve poltigliosa.

Neve artificiale

Se la temperatura èsufficientemente bassa, una miscela di acqua fredda earia (temperatura dell’acqua inferioreai 2°C) viene compressa attraverso iminuscoli ugelli degli appositi impianti epoi espulsa. Nell’espansione si formano rapidamente piccolissime gocce che in parte gelano mentre si posano al suolo. Le proprietà della neve artificiale sono molto diverse da quelle della neve naturale. Le goccioline d’acqua gelano dall’esterno all’interno, un processo che a seconda della temperatura ambiente può duraredaore a giorni. Poiché questi cristalli sono ca. dieci volte più piccoli (0.1 –0.8 mm) di quelli della neve naturale, la pista diventa compatta in breve tempo. Spesso questi cristalli esplodono al congelamento esicreano delle schegge ancora più piccole con spigoli vivi. Di conseguenza la neve artificiale genera un attrito maggiorerispetto aquella naturale.

Tipi di metamorfosi

Subito dopo essersi formati nell’atmosfera icristalli di neve sono sottoposti atrasformazioni (metamorfosi) continue.

Esistono quattrotipi di metamorfismo.

Trasformazione distruttiva odiisotermia Icristalli di ghiaccio della neve fresca presentano ancora dendriti sottili eramificazioni apunta. Le stelle di neve cambiano forma al suolo. Idendriti cominciano asparireeviene depositato materiale nelle zone concave. Si creano grani arrotondati di volume inferioreeilmanto nevoso si assesta. Più la temperatura èelevata, più la metamorfosi procede rapidamente.

Figura 112: Trasformazione distruttiva da cristallo di neve fresca esagonale aneve vecchia agrana fine

Trasformazione costruttiva odigradiente

La trasformazione costruttiva èlanuova formazione di cristalli in seguito avariazioni di temperatura nel manto nevoso. Solitamente l’aria ècalda negli strati inferiori efredda in quelli superiori. Il vaporeacqueo comincia lentamente a salireeraggiunge gli strati più freddi. Qui l’aria non èpiù in grado di trattenereilvapore, che deve sublimaresui cristalli facendoli crescereemodificando la loroforma nel corso di più settimane. Viene così acrearsi la cosiddetta brina di profondità.

Figura 113: Trasformazione costruttiva da neve vecchia agrana fine in grani spigolosi aforma di prismi dalle facce scolpite agradini in cristalli aforma di calice

Anche nelle notti serene molto fredde si formano nuovi cristalli per sublimazione sulla superficie del manto nevoso. Si tratta della cosiddetta brina di superficie. Questi cristalli sottili, angolosi opiatti, possono esserericoperti da successive nevicate, con conseguenze negative per la stabilità del manto nevoso.

82 Concetto di motricità sportiva Swiss Snowsports

Trasformazione di fusione

La trasformazione di fusione ha luogo atemperaturesuperiori agli 0°C. Essa non dipende dalla stagione, ma èparticolarmente marcata in primavera. Aria calda, pioggia osoleggiamento fanno sì che icristalli vengano inglobati da una pellicola liquida. Dopo la fusione la neve può esserenuovamente congelata eciò porta alla costituzione di agglomerati di grossi grani rotondi (diametrodioltre1mm).

acqua interstiziale acqua libera calore

calore

Figura 114: Trasformazione di fusione dallo scioglimento degli angoli fino alla neve bagnata e/o fradicia

Trasformazione meccanica

Nella trasformazione meccanica il vento trasporta la neve cadente equella già depositata. Icristalli di neve si sbriciolano formando cristalli più minuscoli equindi altra neve (neve ventata osoffiata). Icristalli più piccoli si depositano ecreano degli strati più densi rispetto aquelli delle grandi stelle di neve. Iframmenti dei cristalli possiedono numerosi punti di contatto con cui si collegano l’uno all’altrotramite dei ponti di ghiaccio. Si crea così la neve coesa, la quale causa valanghe di neve alastroni.

Proprietà della neve

•Laneve può irradiarecaloreinmaniera molto efficace.

•Laneve assorbe il caloredel sole (sotto forma di raggi a onde corte) solo in misura ridotta.

•Con un riscaldamento di -3°C esuperioreleproprietà meccaniche della neve variano considerevolmente: diventa più molle epiù debole eilsuo aspetto si trasfor ma, senza peròfondere.

•Concretamente ciò può significareche «la pista della gara non tiene». Iprodotti per indurirelaneve (ad es. il sale) possono fornireunaiuto temporaneo quando la neve contiene già acqua libera. Ènecessaria molta energia affinché si formi una soluzione composta d’acqua edaunprodotto di questo genere. L’energia viene estratta dalla neve sotto forma di calore, questo si raffredda, l’acqua gela elaneve ridiventa resistente finché tutta l’acqua libera non ègelata.

•I millimetri superiori della superficie nevosa reagiscono istantaneamente alle variazioni termiche dovute alla proiezione di ombreoalle nuvole. Siccome il ricongelamento dell’acqua libera molto calore, occorrepiù tempo allo sportivo per rendersi conto del processo di congelamento.

•Pur essendo in realtà trasparente, la neve apparedicolorebianco perché ogni raggio di luce che attraversa un cristallo di neve viene leggermente deviato. Ai nostri occhi arrivano così tutti icolori di partenza, ediconseguenza percepiamo il colorebianco che ne èlasomma.

•Laneve adebole coesione ha un effetto fonoisolante.

•Ilprocesso di distruzione della neve avviene per mezzo della sublimazione: durante la fusione la neve assume sia lo stato gassoso sia quello liquido. Quando la neve si scioglie passa direttamente allo stato liquido.

•Diseguito èriportata la densità dei diversi tipi di neve: Neve fresca asciutta 30 –50kg/m3 Neve fresca adebole coesione 50 –100 kg/m3 Neve bagnata aforte coesione 100 –200 kg/m3 Neve vecchia asciutta 200 –400 kg/m3 Neve vecchia da umida abagnata 300 –500 kg/m3 Brina di profondità 150 –300 kg/m3 Nevato ofirn (anni precedenti) 500 –800 kg/m3 Ghiaccio 800 –900 kg/m3

83

L’insegnamento degli sport sulla neve

Concetto di motricità sportiva

Volume 1: L’insegnamento degli sport sulla neve Vo Volume lume 2: Sci Volume lume 3: Snowboard Volume lume 4: Sci di fondo Volume lume 5: Telemark

Volume lume 6: Turismo rismo e aspetti giuridici Volume lume 7: Escursionismo e fuori pista

SWISS SNOWSPORTS Association www.snowsports.ch

Figura 72: Forza di inerzia generata dal cambio di direzione

Figura 73: Forza di inerzia (forza centrifuga) nei moti circolari

Figura 72: Forza di inerzia generata dal cambio di direzione

Figura 73: Forza di inerzia (forza centrifuga) nei moti circolari

Figura 75: Tipi di resistenza neve-attrezzo

individuo

Figura 75: Tipi di resistenza neve-attrezzo

individuo