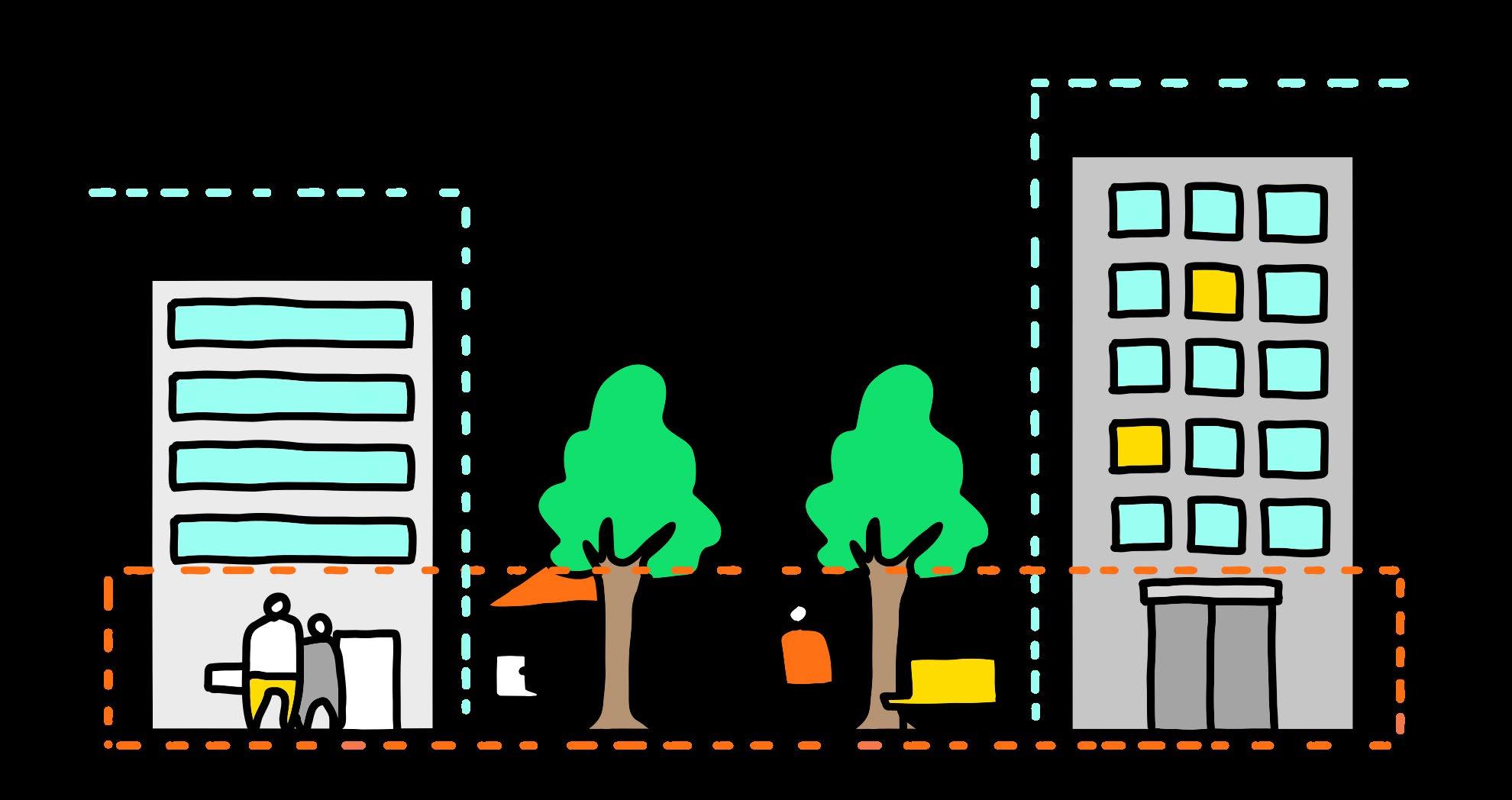

アイレベルとは?

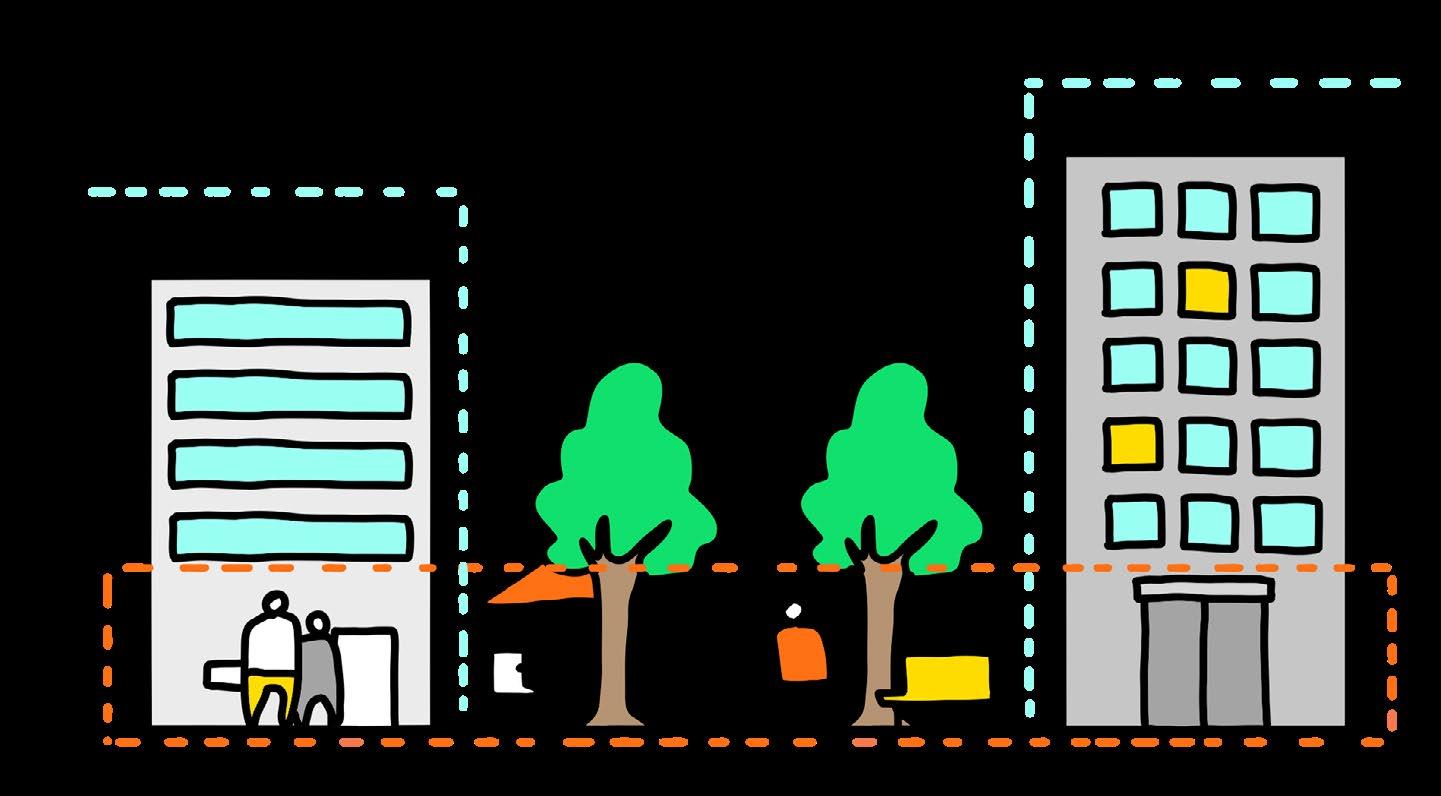

アイレベルとは、ストリートで歩行者の目線に入る部分のこと

都市やストリートにおける良好なヒューマン・スケールは、生活環境にとって最も重要な要素 です。もしアイレベル・ゲームがうまく機能すれば、歩行者は自分たちが毎日住み、移動し、 滞在するストリートを心から楽しむことができるでしょう。通勤や通学で地域を歩く人々にとっ ても、魅力的なストリートは、「くつろいだ」感覚を得ることができます。

さらに、このような ストリートは歩行者同士のささやかだけど貴重な出会いの機会をつくるこ とができます。そして、おだやかで魅力的な雰囲気をつくり出します。しかし、アイレベルの 空間づくりを一歩間違えれば無機質でつまらないストリートを歩いているように感じることも あるかもしれません。アイレベル・ゲームは、アイレベルの パブリックスペース に焦点を当て る重要性を教えてくれます。 パブリックスペースにとってアイレベルが機能するかという要素 は、その空間の質に大きな影響を与えるためです。

この点において、通りの建物のファサード、特にその1階部分(オランダ語ではプリンス:台座) は、その地域の雰囲気において非常に重要な役割を果たしているといえるでしょう。ストリー トを歩いたときに、目に見え、体験する環境のすべてをパブリックスペースの一部と捉え、「ア イレベル」と呼んでいます。

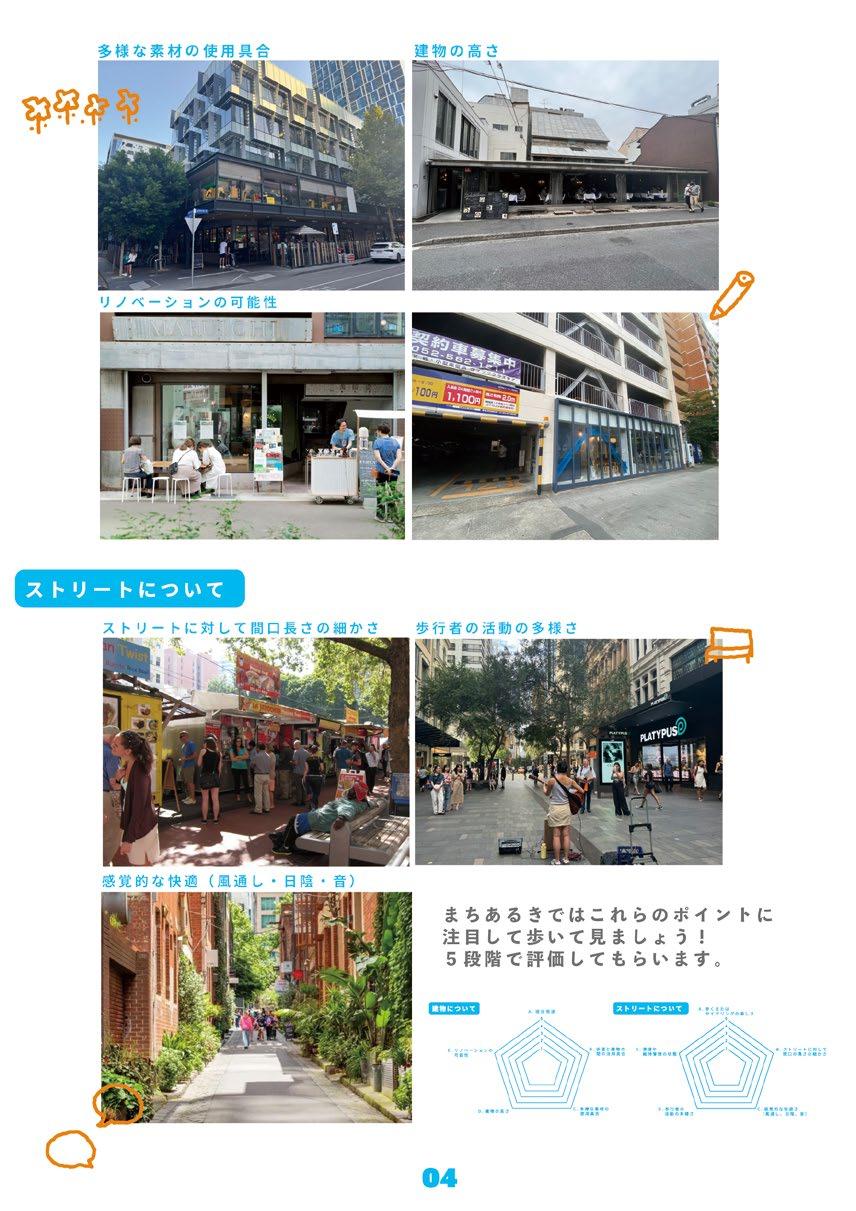

魅力的なアイレベルの事例

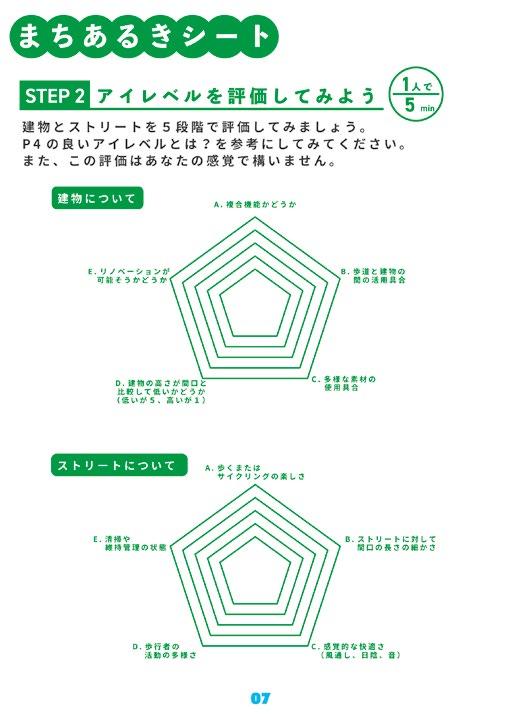

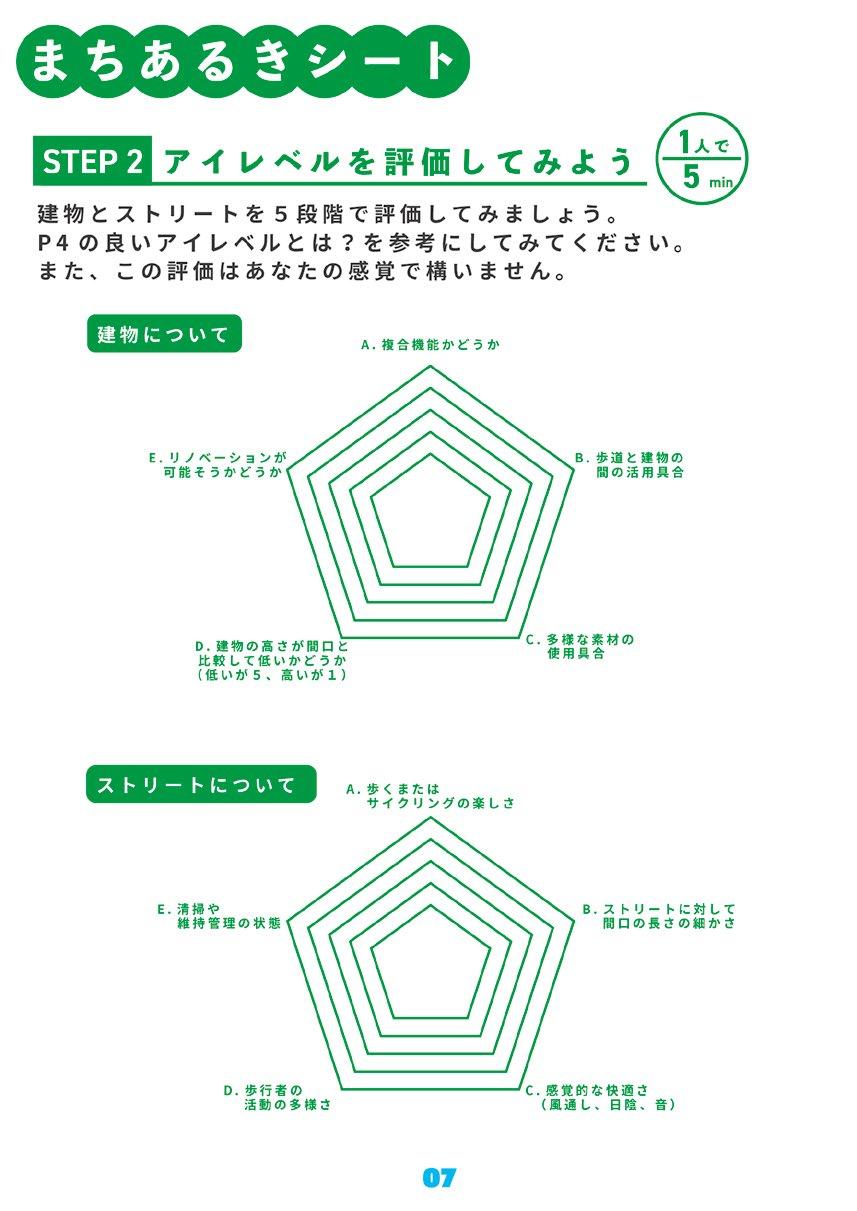

魅力的なアイレベルとは、 歩行者が歩いた時に豊かな体験ができるアイレベルを指します。そ の際、重要な指標は、建物とストリートに関していくつか挙げられます。例えば、歩行者の活 動の多様さ、歩道と建物の間の活用具合、リノベーションの可能性が高いか、建物の高さが間 口に対して低いか、感覚的な快適さ(日差しや風通し等)などです。

一方で、魅力的ではないアイレベルとは、歩行者のためではなく、車や建物が中心で、ドアがなく、 閉ざされたファサードのことです。そういったアイレベルが100mも続くと、歩行者はストリー トを歩くことがつまらなく感じます。

建物の高さが間口に対して低い

https://colocal.jp/topics/lifestyle/renovation/20200414_133325.html

歩道と建物の間が活用されている

魅力的なアイレベル リノベーションができそう ドアがなく、閉ざされている

https://www.archdaily.com/1003072/all-day-place-hotel-ddaa

all day place(東京)

魅力的でないアイレベル

歩行者の活動が多様

Degraves Street Laneway(メルボルン)

photo by THE CITY AT EYELEVEL

photo by THE CITY AT EYELEVEL

photo by Rui Izumiyama

photo by Rui Izumiyama

なぜ、日本に

アイレベル・ゲームが必要なのか?

泉山塁威

(都市戦術家/日本大学理工学部建築学科都市計画研究室(泉山ゼミ)准教授

/一般社団法人ソトノバ共同代表理事)

日本のウォーカブルシティ政策は公民連携の合意形成が必要

日本では、国土交通省が2020年から、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」として、ウォー カブルシティ政策を進めています。しかし、行政がウォーカブル推進計画や都市再生整備 計画にまちなかウォーカブル区域を指定するなどの計画策定から始まることから、 日本の ウォーカブルシティ政策は行政主導になりやすいという現状があります。その結果、全国 各地で、ウォーカブルシティ政策は進んでいますが、一方で道路空間などの行政が管理す るパブリックスペースの整備や活用のための社会実験に留まっています。しかし、 アイレ ベルを考えると、道路だけでなく、民間の不動産(特に1階などの低層階)を一緒に動か すには公民連携での合意形成が必要です。

プレイス・ゲームの経験から同じ基準での評価と議論する大事さ

ソトノバでは、UR都市機構と共同研究の末、2021年に『プレイス・ゲームガイド』をリリー スしました。「プレイス・ゲーム」(Place Game)は、人々の居場所となるプレイスを、ま ちあるきやグループワークを通じて、独自のプレイス評価基準をもとに診断評価し、次な るアクションアイディアを検討するものです。

これが専門家や行政だけでなく、商店街や 市民でも活用し、一緒に議論できる点、さらに同じ評価基準で診断・評価し、議論する点が、 従来のワークショップ手法と異なる点でした。

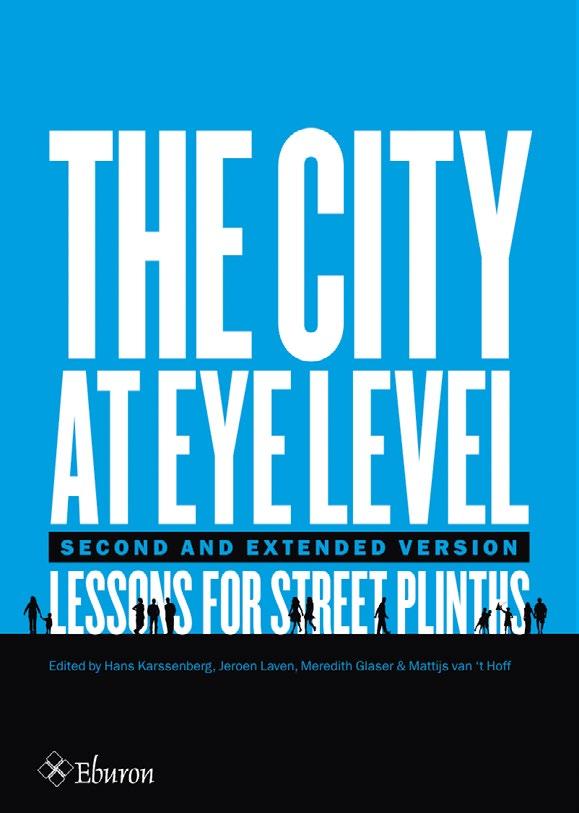

その経験から、オランダを拠点とするSTIPOが事務局を務める「The City at Eye Level」が 開発した、「アイレベル・ゲーム」(The Eye Level Game)に着目しました。

アイレベル・ゲームで、ビジョン、社会実験、建築のリノベーションや 建て替えなど短期・長期のウォーカブルシティに向けたアクションへ

現状、日本のアイレベルは、道路は行政、沿道建築は民間と、公民の空間と制 度がキッパリと分かれています。「アイレベル・ゲーム」を行えば、行政、商 店街、市民、民間不動産オーナー、カフェなどのテナント事業者一緒に議論し、 公民の空間をボーダレスにすることが可能です。例えば、ストリートのビジョ ン、社会実験の企画、1階店舗のリノベーション、建築の建て替え計画、中心 市街地のエリアビジョンなど、公民連携でのさまざまな議論がウォーカブルシ ティに向けたアクションへつながるのではないかと期待しています。

ウォーカブルの事例

神戸市三宮「サンキタ通り」

神戸市三宮地区では、 ウォーカブルなパブリックスペースの実現を目指し、様々な取り組みが 行われています。特に、2015年に策定した「神戸の都心の未来の姿」や「三宮周辺地区の『再 整備基本構想』」に基づき、駅とまちを一体的につなぐ「えき〜まち空間」の整備を推進してい ます。

この一環として、阪急神戸三宮北側エリアでは、2021年に「サンキタ通り」と「サンキタ広場」 の再整備を行いました。「サンキタ通り」では、車道と歩道の段差をなくしたフラットな路面デ ザインが採用され、 歩行者が快適に移動できる空間が整備されました。また、交通規制の見直 しにより、自動車の終日通行禁止が実施され、貨物車のみが午前6時から午後5時まで通行可 能です。これにより、夕方以降は歩行者中心の安全で賑わいのある通りとなっています。さらに、 「サンキタ通り」の沿道店舗もリニューアルされ、通りに面した開放的なデザインの建築や、オー プンカフェが並んでおり、店舗の活気が通り全体に広がり、魅力的な通りとなっています。

また、「サンキタ通り」に隣接する阪急三宮駅西口の民地の広場は、『一体型滞在快適性等向上 事業』を活用し、「サンキタ通り」の歩道と同様の舗装に打ち換え、公有地と民有地の一体的な 空間へと再整備を行っています。

photo by Kota Matsuda

photo by Kota Matsuda

photo by Kota Matsuda

photo by Kota Matsuda

アイレベル・ゲームはどんな時に使うの?

ウォーカブルシティを検討する際に、ストリート起点で、多様な関係者と ともにストリートの評価と今後のアクションの検討に役立ちます

たとえば....

社会実験の事前・事後評価に

歩道拡張や車両通行制限などの社会実験を行う前後で、アイレベル・ゲームを実施することで、 実験の影響を評価します。社会実験の前に、多くの関係者で共通認識を持つことができます。 また、社会実験後にも行うことで、具体的なアクションの成果と、定期的な意見交換の場にな ります。

商店街活性化のための施策検討時に

商店街や繁華街で、今後、歩行者の視点に立ったアクションを検討するための場になります。 これまでのまちづくりでは、声の大きいひとの意見が反映されやすかったですが、アイレベル・ ゲームを行うことで、多くの関係者の声がフラットに評価され、より具体的な効果的なアクショ ンへとつながります。

プレイス・ゲームとの違いは?

プレイス・ゲームは、パブリックスペースの活用にあたって、複数の関係者とともにその場の 評価と課題の抽出を行うためのツール です。ニューヨークを拠点とするパブリックスペース の整備と維持管理、プレイスメイキングに取り組む非営利団体Project for Public Spacesがプ レイス・ゲームの手法を開発し、アイレベル・ゲームを開発したThe City at Eye Level 事務局 (STIPO)がガイドとしてまとめています。日本でも、一般社団法人ソトノバとPlacemaking JapanおよびUR都市機構との共同研究として、「プレイス・ゲーム|プレイスメイキング・ガ イド」として日本語訳と独自のガイドを公開しました。この、プレイス・ゲームとの違いは? と思った方もいらっしゃるかもしれません。

プレイス・ゲームが、パブリックスペース自体の活用を 検討するのに対し、 アイレベル・ゲームは、ストリート の体験価値を高めるための検討を行います。ストリート ごとの個性をとらえ、 ストリートという線からウォーカ ブルシティとして面の動きを捉えるのに向いています。

アイレベル・ゲームを開発した

The City at Eye Levelの Hansさんへのインタビュー

Hans Karssenberg

なぜアイレベルに着目したのか

Founder at STIPO Leader of The City at Eye Level

オランダは、もともとアーバンプランニング(都市計画)において非常に優れた実績を持っ ていますが、都市の使い手であるユーザー視点からの都市のあり方には十分に焦点を当て ていませんでした。そこで、 都市を利用する人々のストリートでの体験を重視するアイレ ベルに着目しました。なぜなら、都市の目的は、そこに住む人々にとって多様で魅力的な 空間を提供することで、経済的な活性化にもつながるからです。

特に人口密度が高い都市においては、パブリックスペースの質がユーザーの体験に大きく 影響します。ユーザーがどのように街を感じ、使うかは、 単に平面の配置だけでなく、建 物のファサードや民有地におけるパブリックスペースの質にも大きく関わります。これら の要素がすべて合わさることで、都市全体の体験が豊かになり、住民にとっても訪れる人々 にとっても魅力的な空間が生まれるのです。

アイレベル・ゲームの位置付け

アイレベル・ゲームを行う際に「もっと快適にしたいと思うストリート」かど うかを判断し、必要があればアイレベル・ゲームを実施します。このゲームは、 特定のエリアで変化を起こしたい、よりまちを良くしたい、共創を生み出した いと思っている人がいる場合に活用されます。アイレベル・ゲーム自体はプロ ジェクトのスタートではなく、 その前段階 として行われます。実施に向けて、 まず地域の関係者を理解することが重要です。関係者の中でカフェオーナーや 行政関係者などを知り、ネットワークを広げます。さらに、不動産の所有者を ピックアップして投資計画や行政計画を把握し、関連する部署も含めて情報収 集を行います。これにより、ウォーカブルシティについてより適切な判断がで きるようになります。

アイレベル・ゲームによって期待される地域の人のアクション

グループワークを発表したあとに、ストリートアクション・プランまでみんなで考えるこ とで、すぐに取り組むべきことが見えてきます。その際、地域の人が手を挙げてくれたら、 その人たちと協力し、実際にアクションを起こすための準備を進めることが大切です。 ア イレベル・ゲームを通じて信頼を築き、その後に話し合いの機会を設けることも重要なス テップです。短期的にアクションを起こす場合は、そのアクションを半年以内に実行に移 すことがポイントとなります。

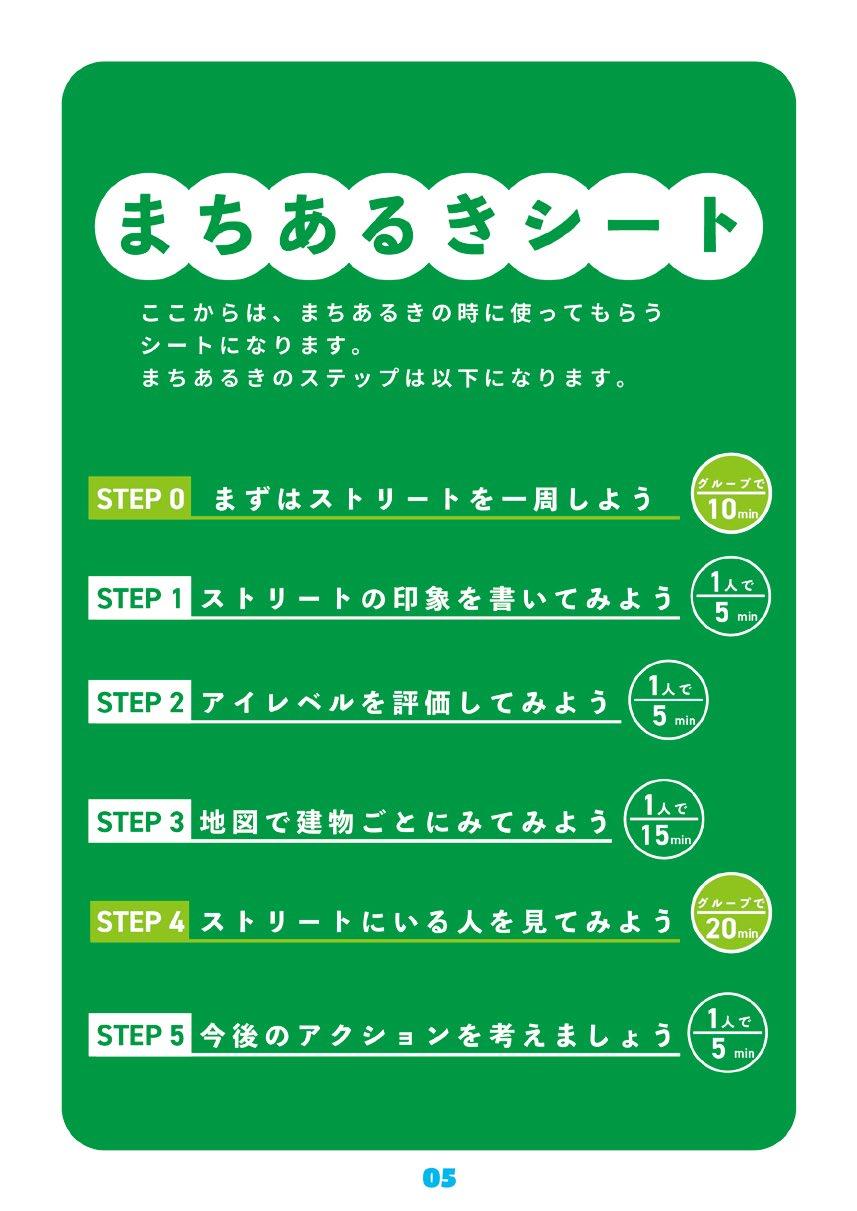

アイレベル・ゲームのながれ

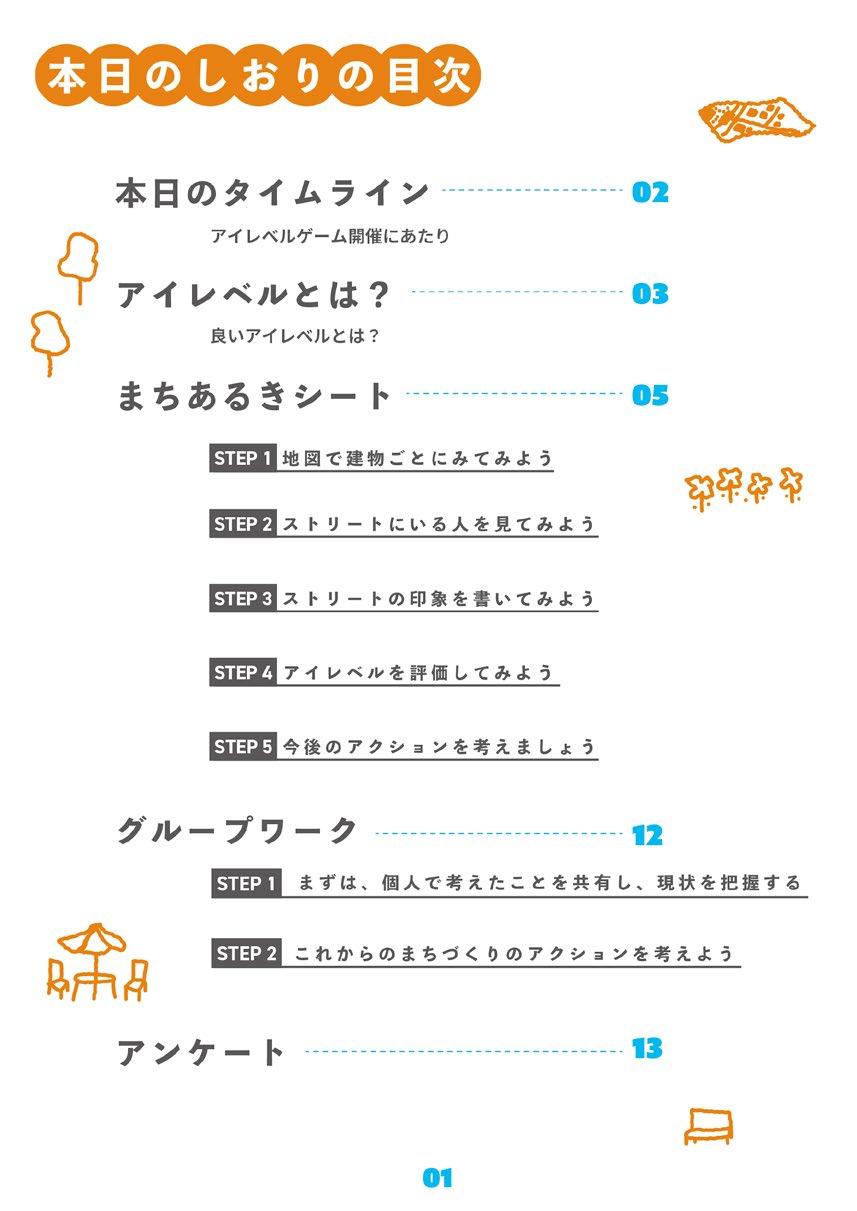

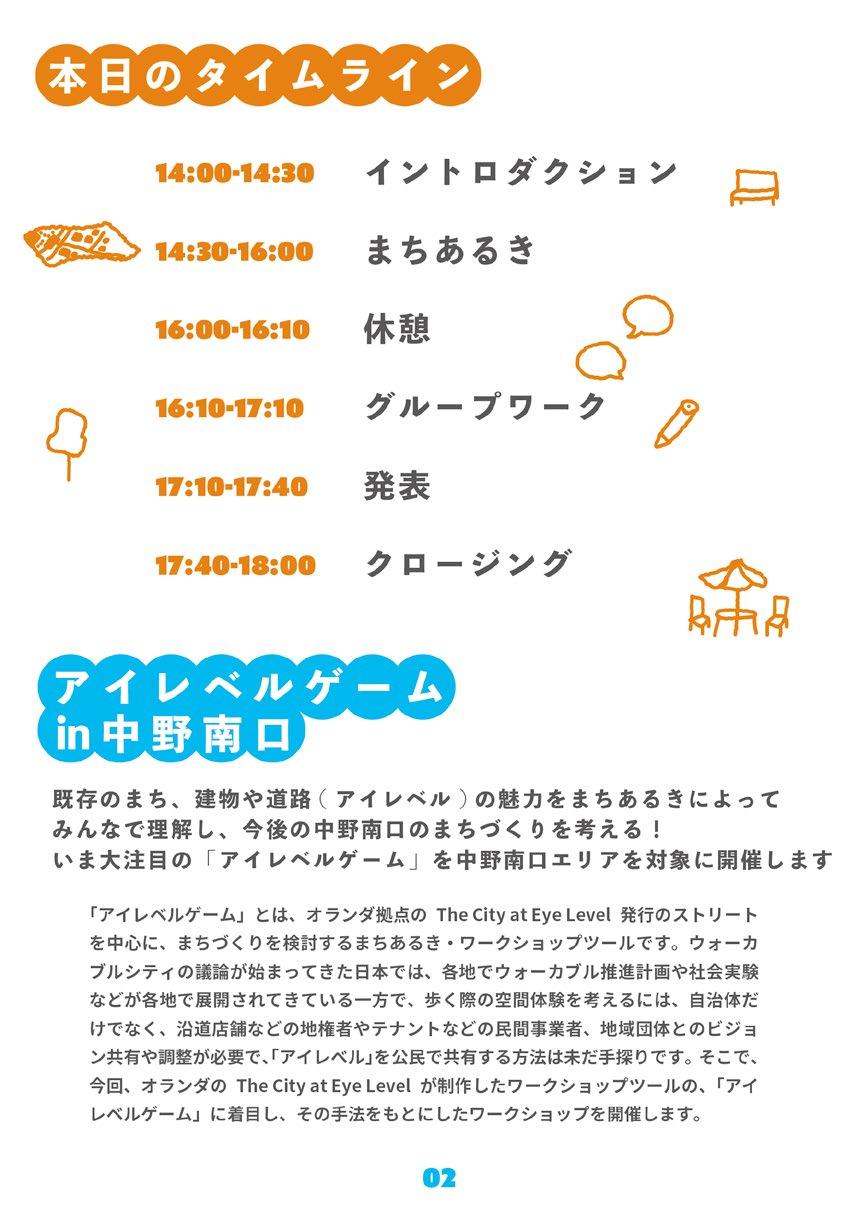

〈日本語版ガイド〉実際に、アイレベル・ゲームのワークショップをやってみよう! アイレベル・ゲームは、「準備」「当日」「後日」の3つの流れで構成されます。ワークショップは「当 日」に注目が集まりがちですが、アイレベル・ゲームでは「準備」と「後日」も重要視しています。 準備フェーズでは、ストリートやまちの調査を行い、施策の把握や位置付けを理解します。また、 参加者と事前に対話し、信頼関係を築くことで、より円滑な議論が可能になります。

当日は、ワークショップの実施日で、参加者とともにストリートを観察し、課題や改善策を議 論します。後日、ワークショップの振り返りやデータ分析を行い、具体的なアクションへとつ なげます。このプロセスを通じ、単なる議論に終わらせず、 実際のウォーカブルシティに活か すことを目指します。

準備

ワークショップの下調べをしておこう

1. ストリートを選ぼう

2. 通りを観察・事前に調査をしておこう

3. メイン会場を選ぼう

4. 多様な参加者がいるか確認しよう

5. ワークショップの案内をおくろう

当日

ワークショップを開催をしよう

3hours

1. プレゼンテーションで会場のボルテージを高めよう

2. グループに分かれよう

3. まちあるきの調査を参加者に楽しんでもらう

4. まちあるきでつけた評価と、アイディアの共有

5. 発表をして他のストリートと比較してみよう

アイディアを行動に移そう

1. 当日の発表内容をデータ化してみんなで共有・分析しよう

2. ストリートアクション・プランをつくろう

ワークショップでのまちあるき

アイレベル・ゲームは、ワークショップ当日に参加者と一緒に「まちあるき」 を行います。参 加者はグループに分かれて、まちあるきをしながら、 ストリートのアイレベルを評価してもら います。このまちあるきでは、参加者1人1人の感じた印象を重視するため、主に1人でやっ てもらう作業が多いです。ですが、商店街や地域住民など多様な人がいることを生かしたグルー プワークもあります。

1. 1人で ストリートの印象を書こう

2. 1人で ストリートのアイレベルを評価してみよう

3. 1人で 地図から建物ごとに評価してみよう

4. グループワークで ストリートにいる人を見てみよう

5. 1人で アイレベルがより魅力的になるアイディアを考えよう

アイレベル・ゲームin中野南口の様子 詳細はp26-30 へ

アイレベル・ゲームのながれ 準備>> 当日>> 後日

ワークショップの下調べをしておこう 準備

1. ストリートを選ぼう

2. 通りを観察・事前に調査をしておこう

3. メイン会場を選ぼう

4. 多様な参加者がいるか確認しよう

5. ワークショップの案内を送ろう

ストリートは、十分に活用されていない場合もあれば、逆に過 密であることもあります。対象となるストリートを選ぶ際、次 のような視点で 建物の1階部分とストリートの状況を把握し、 次のような問いかけをしてみましょう。

チェックポイント

• 活用されていないストリートは、どのように活気を取り戻せるか?

• よく利用されているストリートは、どのように特別な場所にすることができるか?

• 過密なストリートを、ヒューマンスケールでより楽しく過ごせる空間にするには、どう したらよいか?

• すべてのパブリックスペースで、多様な使い方を可能にするにはどうすればよいか?

2.事前に調査・観察をしよう

アイレベル・ゲームを始める前に、 まずは主催 者がストリートを深く理解することが大切で す。 一日のさまざまな時間帯や、異なる曜日に 訪れ、様子を観察してみましょう。歩行者の動 きや建物の外観、1階部分の使われ方、間口の 特徴などを注意深く見てみてください。そうす ることで、そのストリートで何が起きているの かが見えてきます。

ストリートを分析するための調査内容

• ストリートビジョン/まちの現状把握

L ストリートの将来計画や、周辺住民が関わる組織の特徴を把握する

L 対象のストリートが都市全体の中でどのような役割や位置づけを 持っているのかを理解する

• 交通量調査

L ストリートの交通量と歩行者数を調べる

L 交通事故の発生状況や安全性、公害に関するデータを集める

• 建物マッピング調査/1階の利用状況把握

L ストリートの全体像を把握し、建物所有者を地図に落とす

L 100mごとに建物の1階部分の利用状況や種類を記録し、樹木やその他の緑を観察する

• パブリックスペース調査

L アクセス可能な行先やポケットパーク等を数える

L 公共・民間を問わず設置されているベンチや座れる場所を数える

L 利用形態ごとに、利用者の心理的な関与や愛着を示されている痕跡を探す

これらすべてを実施できれば、アイレベル・ゲームをスムーズに運営し、どの改善 策が最もウォーカブルシティに有効かを的確に判断できるようになるでしょう。

また、 商店主や住民などの関係者と会話し、あなたが行った評価について意見を求 めたり、彼らが感じているストリートの魅力や雰囲気について話を聞いてみましょ う。そのエリアで行われているイベントや日常の出来事について尋ねることで、「こ こには何が必要なのか?」という視点も得られるかもしれません。そして、彼らに もアイレベル・ゲームへの参加を促してみましょう。 すべてのストリートには個性 があり、そこに暮らす人々も多様です。そのため、どんな会話も新たな発見や視点 をもたらしてくれるはずです。

3.メイン会場を選ぼう

メイン会場は、参加者がリラックスした雰囲気で 集まれる、十分な広さのある場所を選びます。対 象エリアから 徒歩10分以内でアクセスできる と 理想的です。

• 開催者がアイレベル・ゲームの概要と目的を簡単に紹介する(その後、参加者は対象 となるストリートへ向かいます)

• まちあるきを終えて会場に戻った後は、軽食や飲み物を楽しみながら、アイレベル・ ゲームを通じて得た新たなアイディアや考えについて話し合う

アイレベル・ゲームのながれ 準備>> 当日>> 後日

4.多様な参加者がいるか確認しよう

アイレベル・ゲームは、 多様な参加者とともに実施することが 最も効果的であり、よりよい結果をもたらします。

理想的な参加人数は20から40人です。

参加者には、地元組織のようなステークホルダーに加え、都市 計画の専門家や設計者、自治体職員、建築・都市デザインを学 ぶ学生などもいるとよいでしょう。さらに、毎日そのストリートを利用し、誰よりも詳しく知っ ているキーパーソンがいるかもしれません。ビルの所有者や新たな開発を進める事業者も、重 要な役割を果たす可能性があります。こうした、 多様な視点から解決策を見出せる人々を一堂 に集めることが重要です。

口先だけの人ではなく、実際に貢献したい人、行動を起こし たい人を招待することが 望ましいでしょう。地元住民につい ては、開催者はすべての人を公平に受け入れる姿勢を持ちつ つ、団体によっては参加を促すために直接招待状を送ったり、 事前に働きかける必要がある場合もあります。

また、小さな子どもや高齢者、身体に不自由がある人、ワー クショップへの参加経験が少ない人、言葉の理解が難しい人 にも配慮しましょう。そして、あなたが広げたネットワーク の中に、取り残されている人がいないか、常に意識しておく ことが大切です。

参加者とのコミュニケーション

また、ワークショップの準備にあたっては、6〜10人く らいの主要なステークホルダーと事前に 1時間程度の1対 1のインタビューを行うことをおすすめ します。これによ り、現状を把握し、課題やアイディアをより深く理解でき るだけでなく、グループの場では共有されにくい重要な意見を聞 くことができます。

個人的なつながりを築くことは、ワークショップの成功において 重要な要素 となります。場合によっては、関係者が新たな参加者 を紹介したり、追加で招待すべき人を提案してくれることもある でしょう。

5.ワークショップの案内を送ろう

参加者が決まったら、次はワークショップの案内を送付します。

参加者が簡単に出欠を知らせられるよう、メールでの案内が理想的ですが、この方法が適さな い人もいることを考慮する必要があります。イベントの2 〜 3週間前に案内を送り、まちある きの1週間前にはリマインダーを送るのがおすすめです。事前に対象エリアでチラシ配りをす るという方法もあります。

案内の文面は、 固すぎず温かみのある表現を心がけましょう。専門用語は避け、対象エリアや アイレベル・ゲームを実施する背景について簡潔に説明します。また、参加者に日時や場所を 明記し、無料のスナックや飲み物が用意されていることも伝えるとよいでしょう。

案内文のイメージ

住民の皆様、デベロッパー・公務員・その他の関係者の皆様 アイレベル・ゲームのワークショップについて

〇月〇日、〇〇をより魅力的な場所にするためのワークショップを開催します。このワー クショップでは、〇〇のさらなる発展に向けて、課題やそれに対する短期的なアクショ ン、今後のアクションについて話し合います。私たちと一緒にストリートを歩き、歩行 者の視点からどのように改善できるかを考えてみませんか。

アイレベル・ゲームとは?

「アイレベル・ゲーム」とは、オランダ拠点のTheCityatEyeLevel発行のストリートを 中心に、ウォーカブルシティを検討するまちあるき・ワークショップツールです。ウォー カブルシティの議論が始まってきた日本では、各地でウォーカブル推進計画や社会実験 などが各地で展開されてきている中で、歩く際の空間体験を考えるには、自治体だけで なく、沿道店舗などの地権者やテナントなどの民間事業者、地域団体とのビジョン共有 や調整が必要で、「アイレベル」を公民で共有する方法は未だ手探りです。そこで、今 回、オランダのTheCityatEyeLevelが制作したワークショップの、「アイレベル・ゲーム」 に着目し、その手法をもとにしたワークショップを開催します。

〇〇はどのような場所?

〇〇は、ゆとりのある都市であり、創造的な雰囲気で 知られています。どうすればこのストリートがさらに 活気にあふれ、魅力的で多様な通りになるのか、皆さ んと一緒に考えていきます。

日時:〇年〇月〇日

時間:〇-〇

場所:ミュージアム広場カフェ

無料の菓子や飲み物のふるまいもあります。

ワークショップを開催しよう

当日 ワークショップを開催をしよう

1. プレゼンテーションで会場のボルテージを高めよう

2. グループに分かれよう

3. まちあるきを参加者に楽しんでもらう

4. まちあるきの評価と、アイディアの共有をしよう

1.プレゼンテーションで会場のボルテージを高めよう

5. 発表をして他のストリートと比較してみよう 30min 3hours

アイレベル・ゲーム当日、参加者がメイン会場に到着したら、温かく迎え 入れましょう。その後、これからまちあるきをする場所について簡単なプ レゼンテーションを行い、参加者の意欲を高めます。

プレゼンテーションでは、主にストリートの歴史や課題、将来性、発展の 可能性について説明します。また、その地域に詳しい人を招き、見識を共 有してもらうのもよい方法です。

事前に、他の地域の事例を参考にすることで、同じような課題を抱えるス トリートでどのような取り組みが行われているかを学ぶことも有効です。

プレゼンテーションの心得

• 感覚的にわかりやすく、直感的に伝わる内容にすることが大切です

• アイレベルの価値を参加者に伝えましょう。ただし、専門用語は避け、誰にでも理解 できる内容にすることを心がけてください

• あなた自身や他のスピーカーが、自分の経験を交えて話すと、より共感を得やすくな ります

• さいごに、まちあるきの時間枠を設定し、参加者に期待される役割を明確に伝えるなど、 アイレベル・ゲームの詳細を説明しましょう

• プレゼンテーションの後、参加者が一人10秒程度で自己紹介できるような時間を設け ます

一般的に、プレゼンテーションはまちあるきを始める前に、 参加者のまちへの視点や考えを活 性化させる良い手段 となります。また、アイレベル・ゲームの目的や意義をしっかり伝えるこ とも重要です。形式ばらず、オープンなディスカッションを促し、 参加者同士が対等な立場で 意見を交わせる雰囲気を作りましょう。

• アイレベル・ゲームの調査票(参加者全員分を用意)

• カラーペンやマーカー(異なる色で、十分な数を揃える)

• スナック、フルーツ、ドリンク

• テーブルとイス(最大10グループ分を確保)

• プロジェクター、スクリーン、クリッカー、プレゼンテーション用PC(各一式を準備)

• アイディアを書き込むための大きな模造紙

• A0サイズの紙に印刷した対象エリアの地図

• 丸シール(5色を各120個)(参加者に5色ずつ配布)

• 音楽と打ち解けやすい雰囲気づくり

2.グループに分かれよう

5min(事前がおすすめ)

まず、参加者全員にアイレベル・ゲームの調査票とペンを配布します。 グループ分けの際は、 できるだけ多様なメンバーで構成することが 重要です。おすすめの方法は、全員に順番に番号を振り、すでに一 緒に座っていた知り合い同士が異なるグループに分散するようにす ることです。出発前、十分な話し合いの時間を確保できるよう、参 加者には 1時間後に戻るようリマインド しておきましょう。

3.まちあるきを参加者に楽しんでもらう

60min

参加者と対象地を歩き回り、ストリート全体を観察します。参加者は互いに影響し合うため、 全員が調査票に記入することが重要です。

この調査には、背景、機能の組み合わせ、特徴など、さまざまなテー マが含まれています。参加者が目に留まったものが、どうして目を引 いたのか、考えてみることを促しましょう。また、なぜある場所には 特有の雰囲気があるのか?なぜ歩行者はその場所をそのように歩いて いて、それ以外はないのか?というように、問いかけてみてください。

ストリートの長所と短所を効率的に見るもう一つの方法は、100mあ たりの間口の数を数えること です。(もちろんその後ろにある建物も 数えます)素晴らしい通りは100mあたり平均10 〜 20間口である 一方、つまらない通りは100mあたり1間口か数間口しかない大規 模なビルやブロックであることが多いです。

写真を撮影する

写真を撮ることは、発見や観察した内容を裏付けるうえで非常に効果的な手段です。さらに、会場に 戻って発表する際にも、大いに役立ちます。そうした観点から、写真撮影が得意な参加者に積極的に 協力を求め、できるだけ多くの写真を撮るよう促すのも良いアイディアでしょう。

4.まちあるきの評価と、アイディアの共有をしよう

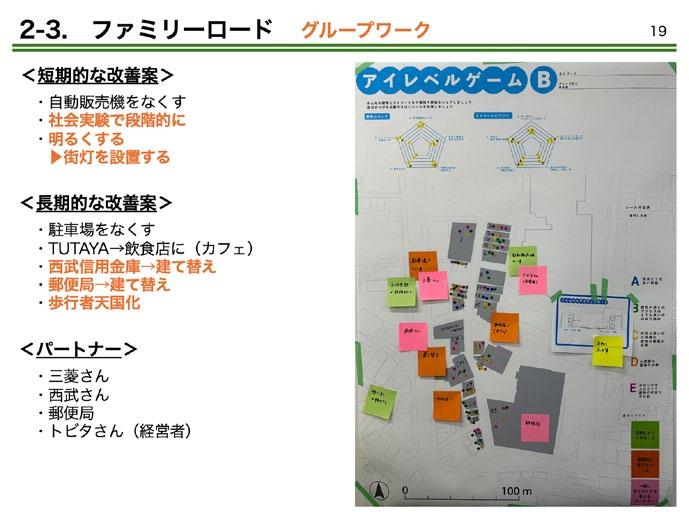

参加者が調査を終えたら、それぞれのグループで次の4つのトピックについて発見したことを 書き留める作業に移ります。

1. 分析したストリートの特徴

2. 短期的な改善(現在から3ヶ月後にできること)

3. 長期的な改善(3年くらいかけて考えていくこと)

4. これらのアイディアを実行に移すために協力を得られそうなパートナー

これらの評価結果を通じて、 ストリートの現状がより明確になり、改善のために必要な要素が よく分かるようになります。また、現在うまく機能している点や、課題となっている点につい ての重要なヒントを得ることができます。

これらの内容を模造紙に書き出し、すべての参加者がリストアップされたアイディアをはっき りと確認できるようにしましょう。

5.発表をして他のストリートと比較してみよう

60min 30min チェックリスト

アイレベル・ゲームで撮影した写真や、 アイディア、今後 の協力の可能性をまとめた模造紙を活用し、各グループが 5分間のプレゼンテーションを行います。

発表の流れ

• 対象地の特徴について説明

• 短期的・長期的なアイディアを提案

• 今後のパートナーの可能性を検討

• 対象地の改善プロセスにおける参加者自身の役割について考察 次のことも忘れずに!

グループで作業をする際、参加者全員に、アイレベル・ゲームの調査票に名前とグループ番号を記入 するようリマインドしましょう。調査票の情報は、アイレベル・ゲーム実施後の分析やストリートア クション・プランの作成に活用することができます。また、今後の活動のために、参加者全員の連絡 も依頼しておきましょう。

興味深いことに、参加者は似たような結論に至ることが多々あります。さらに、提案された改 善策の中には、意外にもすぐに実行できるものが多く含まれていることに気づくはずです。

グループワークのヒント

グループワークのファシリテーションは、非常に重要です。参加者がまちあるき でみてきたことを引き出しましょう。また、引き出すと同時に、模造紙にみんな の意見をまとめていきましょう。まとめた意見をみんなで見ることで、よりアイ ディアのディスカッションが活発になります。

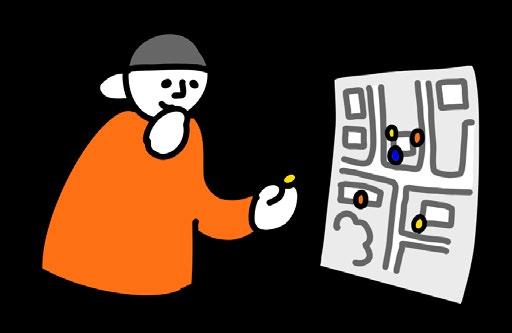

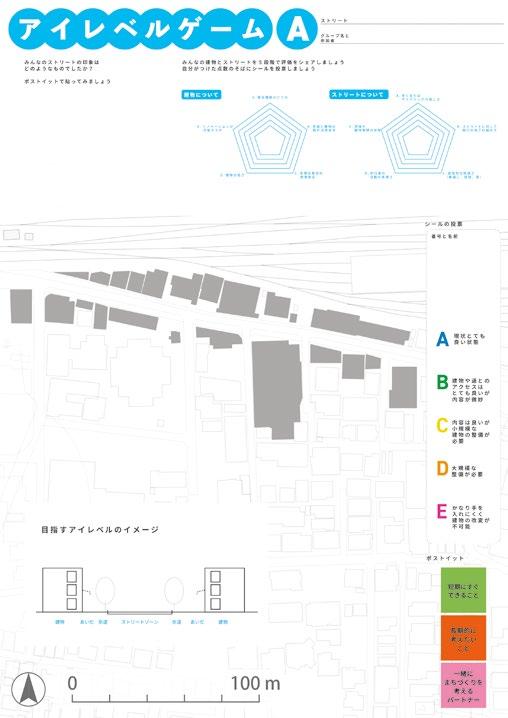

みんなの評価を地図にドットマップで落とし込もう

模造紙には、事前に地図を印刷しておくと便利です。そこに、 A-Eの5色のシールを用意し、参加者にシールを貼ってもらいま す。この手法を「ドットマップ」といいます。ドットマップによっ て、参加者がどこを良いと思ったのか、今後どこを改善していく べきかが地図に表れるので、議論がしやすくなります。

参加者の評価が割れたところが、グループ ワークのディスカッションポイントです。評 価を良いとつけたひとは、どんな立場の人か、 悪いとつけた人とどういう観点で違いがある のか、議論を深めます。立場が違うひとが参 加しているからこそ、 異なる評価をつけた際 に、なぜその人が「そう評価したのか」に着 目して話すことで、ストリートへの共通認識 を持つことができます。

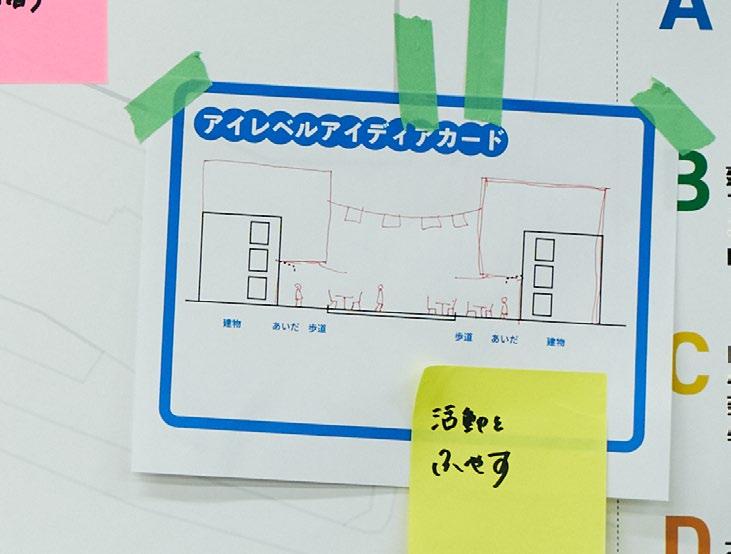

今後のアイディアをアイレベルの断面として可視化しよう

ワークショップで出たアイディアを、「アイレベルの空間で行う には?」というイメージを、アイレベルの断面図として考えてみ ましょう。

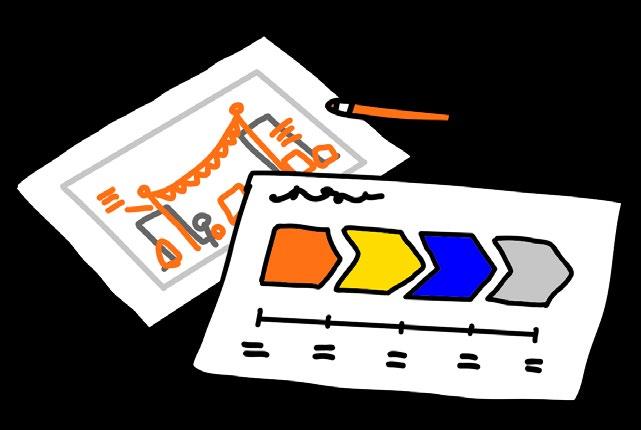

ワークショップで使用した模造紙のドットマップ 当日使用したアイレベルのアイディアカード

建物の1階の改修や歩行者の アクティビティなど出たアイ ディアを断面イメージにする と、ストリートの共通認識を 得やすいです。また、イラス トが得意でない場合は、文字 でも断面に記入してみること で、みんながイメージしやす くなるでしょう。

当日の 4. まちあるきの評価と、アイディアの共有 の「まちあるき」をより詳しく!

ワークショップでのまちあるき

まちあるき

60min

1. 1人で ストリートの印象を書こう

2. 1人で ストリートのアイレベルを評価してみよう

3. 1人で 地図から建物ごとにアイレベルを評価してみよう

4. グループワークで ストリートにいる人を見てみよう

5. 1人で アイレベルがより魅力的になるアイディアを考えよう

参加者と一緒に行うまちあるきの時間の目安は1時間程度です。調査項 目の5つについても、適宜、時間を決めてファシリテーターから声をか けてあげると良いでしょう。また、まちあるきの際、最初にみんなでス トリートを一周してからはじめると、参加者の人が評価しやすいです。

参加者目線のまちあるきの指南

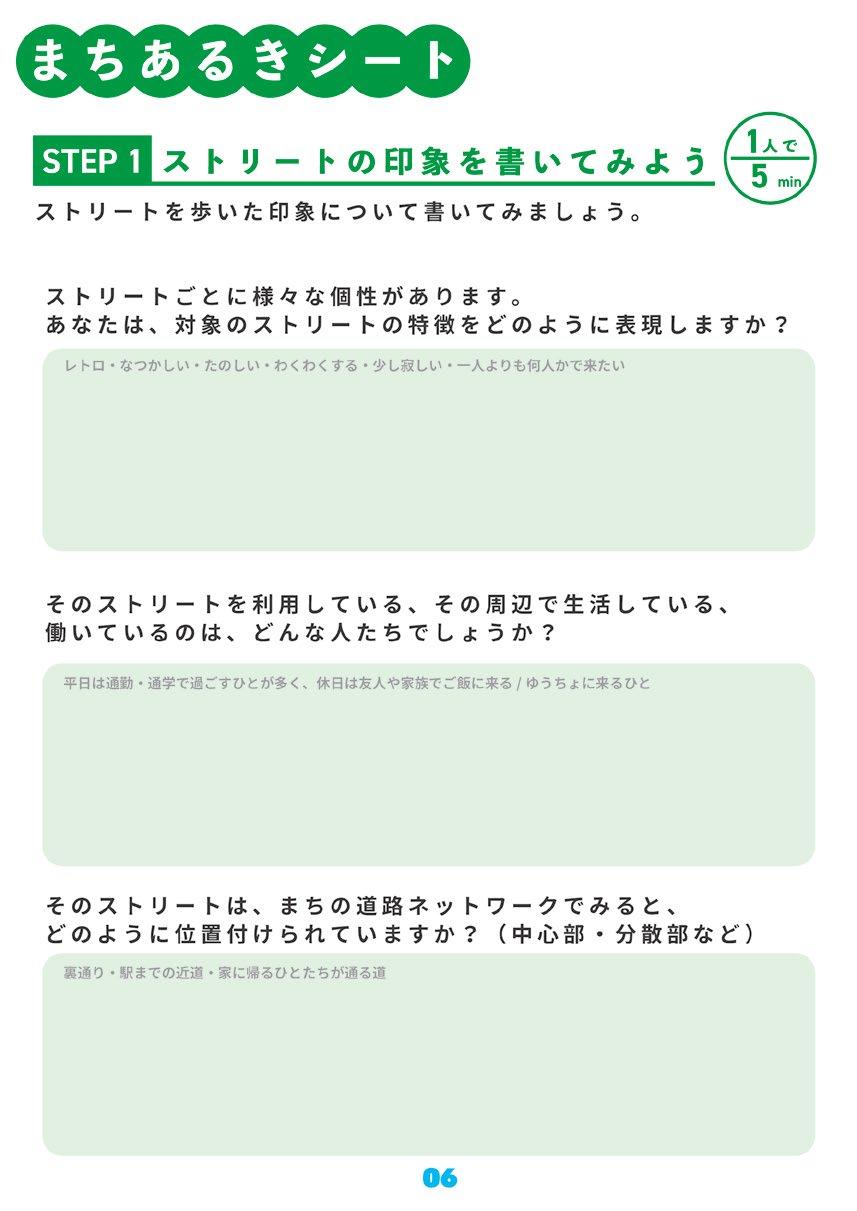

1.1人で ストリートの印象を書こう この項目では、ストリートの印象について回答し よう。あなたは、ストリートを訪れて、どのよう

に感じたのか、あなた自身の感覚を書いてくださ い。そうすることで、多様な立場の参加者のスト リートの印象を知ることができます。

2.1人で ストリートのアイレベルを評価 してみよう

また、上記の印象の項目とは別に、右の図のレー ダーチャートを用いて、ストリートの印象を、 1(非常に悪い)から5(とても良い)と評価を してみましょう。他の人の意見に合わせる必要は なく、あなた自身にとってどう感じたかを重視し ています。また、項目については、P.7の魅力的 なアイレベルとはを参考にしてください。

アイレベルを評価するレーダーチャート

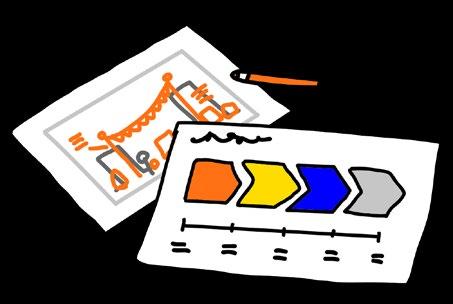

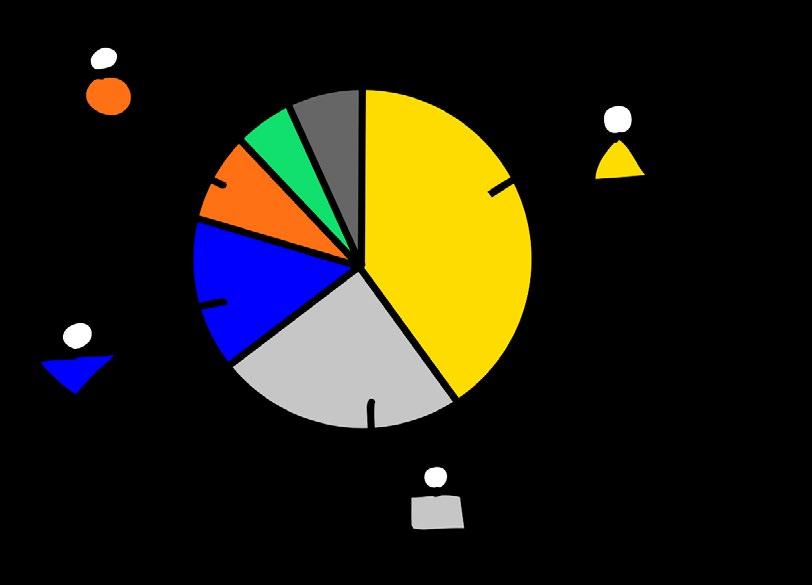

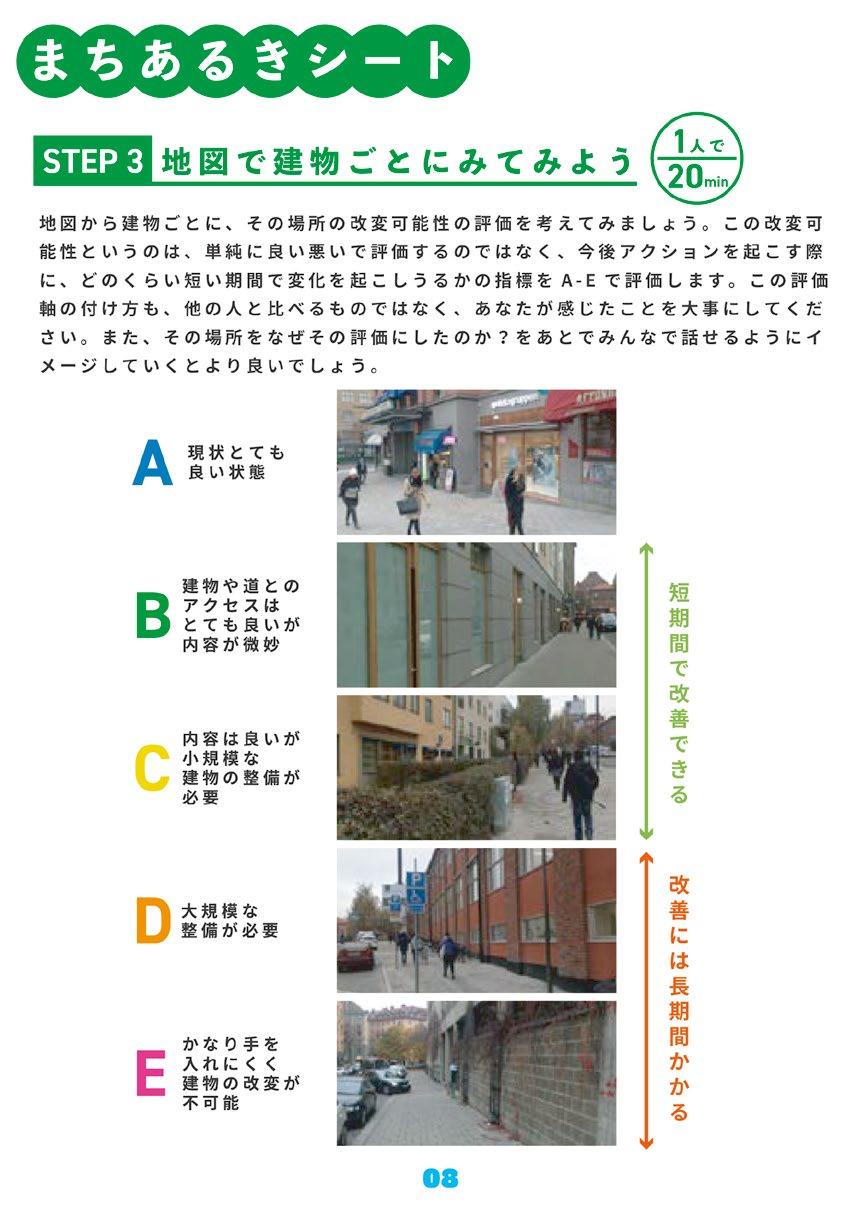

3. 1人で 地図から建物ごとにアイレベルを評価してみよう 地図から建物ごとに、その場所の改変可能性の評価を 考えてみましょう。この改変可能性というのは、単純 に良い悪いで評価するのではなく、今後アクションを 起こす際に、どのくらい短い期間で変化を起こしうる かの指標を右の図のような指標からA-Eの5段階で評 価します。(Aはとても良い状態、BとCは短期で改 善できる、DとEは改善に時間がかかるといった形で す。)

この評価軸の付け方も、他の人と比べるものではなく、 あなたが感じたことを大事にしてください。また、そ の場所をなぜその評価にしたのか?をあとでみんなで 話せるようにイメージしていくとより良いでしょう。

All photo by THE CITY AT EYELEVEL アイレベルを評価する指標

4.グループワークで ストリートにいる人を見てみよう

グループでストリートにいる人の観察と、インタビューをしてみましょう。

ストリートを観察して歩行者数を数えてみましょう

5分間、ストリートを観察にして、通った歩行者の数を数 えましょう。それに12をかけてみて、1時間あたりの総 数を出してみましょう。その際、ストリートを歩いている 人の属性(男女/年代)と歩行者がどのようにストリート を歩いているかを書いてみましょう。(イメージ図でOK です)

ストリートにいる人にインタビューしてみよう 少なくとも2人の異なる利 用 者、商店主、歩行者などに その通りの好きなところや、別の時間 帯の様子、ストリートの改善点などを聞いてみましょう。

5.1人で アイレベルがより魅力的になるアイディアを考えよう 今後、そのストリートのアイレベルがより魅力的になるアイ ディアを、短期的にできることと、長期的に考えたいことに分 けて考えましょう。また、アクションを実施するには、どんな パートナーが考えられるでしょうか。

アイレベル・ゲームのながれ 準備>>当日>> 後日

アイディアを行動に移そう 後日

1. 当日の発表内容をデータ化してみんなで共有・ 分析しよう

2. ストリートアクション・プランをつくろう

1.当日の発表内容をデータ化してみんなで共有・分析しよう

アイレベル・ゲームの実施後、結果をとりまとめた 報告書 を作成し、 参加者全員に共有します。

2.ストリートアクション・プランをつくろう 当日

アイレベル・ゲームの実践をとおして、パブリックスペースに ポジティブな変化をもたらすことができました。

これらの洞察を具体的かつ長期的な変化につなげるため、 スト リートのアクションプランを作ります。内容は次の通りです。

ストリートアクション・プラン

• 対象ストリートを選んだ理由

• ストリートの地図

• アイレベル・ゲームを実施したときの雰囲気や参加者についての記録

• アイレベル・ゲームの調査票を用いて実施した評価点、特徴、短期および長期のア クション、協力を得られそうなパートナー、写真、イラスト

• 短期的なアクションのまとめ

• 長期的なアクションのまとめ

主催者として最も重要なことは、達成できる短期的な改善を素早く実施することです。 すでに 実践されていることを地域の人々に示し、スピード感を維持しましょう。

Column

アイレベル・ゲームをアクション指標に

アイレベル・ゲームの開発者であるThe City at Eye Level(STIPO) のHansさんのお話しによると、アイレベル・ゲームのアクション 指標として面白い取り組みがあるそうです。なんと、アイレベル・ ゲームを実施した後、半年を経て、もう一度アイレベル・ゲームを 行うことがあるのだとか。過去に行ったアイレベル・ゲームで実施 した短期的なアクションの効果検証を、アイレベル・ゲームを繰り 返し行うことで、関係者間で共有しているというのです。

この繰り返しのプロセスには、1回目に参加した人だけでなく、新たに参 加する人も含まれます。参加者たちは、過去のアイレベル・ゲームで得ら れた指標を共有し、それをもとに共通認識を深めていくのだそうです。

このようにアイレベル・ゲームを繰り返し行うことで、そのアクションに よって、 ストリートがどれだけ変化したかを実際に確かめることができ、

アイレベル・ゲームの成果をより実感できるそうです。

当日のレポートと開催のポイントをお届け!

アイレベル・ゲームを実際にやってみた その1

当日

今回のアイレベル・ゲームのガイドを作成するに当たり、中野南口まちづくりを考 える会と連携し、中野でアイレベル・ゲームを開催しました。

それをもとに、アイレベル・ゲームのワークショップの当日のイメージと、また提 出したレポートやストリートアクション・プランとして話し合ったことなどを紹介 します。

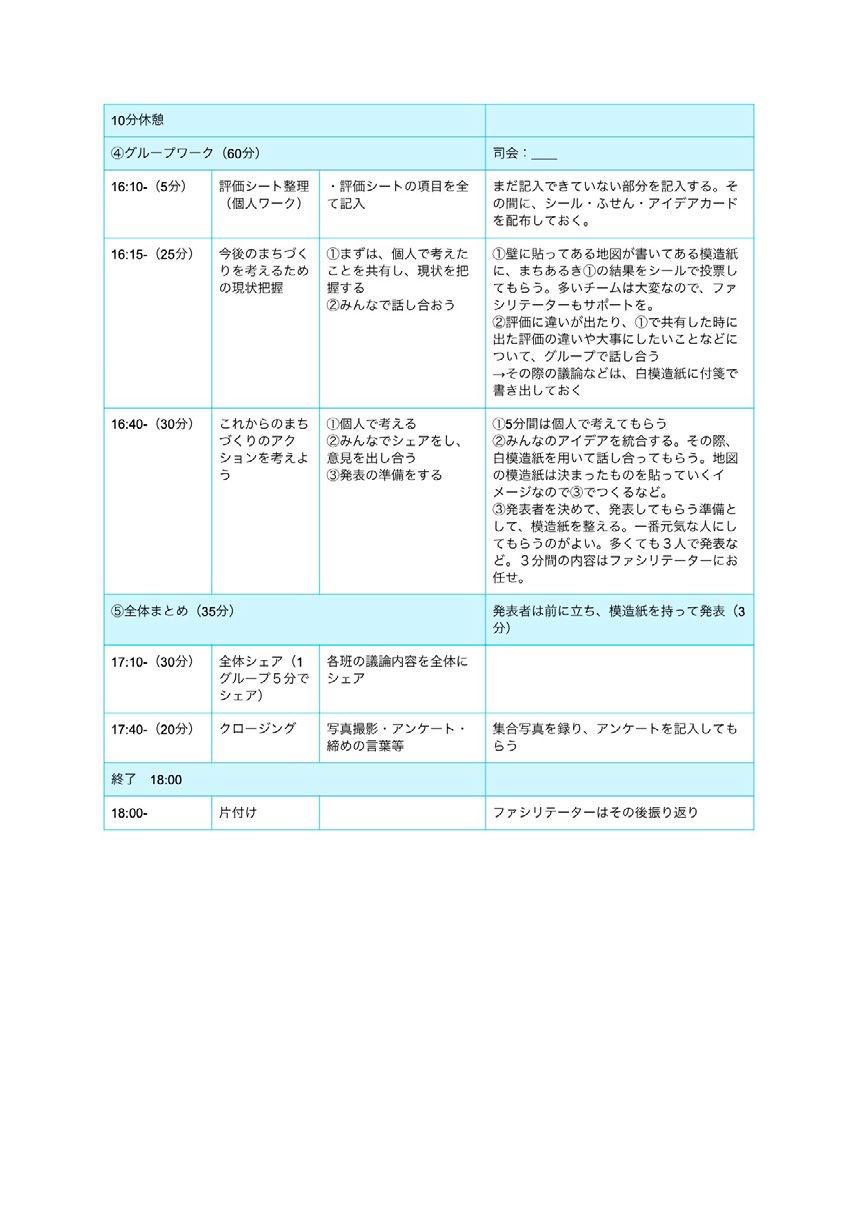

ワークショップの開催

当日は、中野南口まちづくりを考える会の呼びかけにより、中野の関係者30名以上が集まり ました。1チームは、6人程度+ファシリテーターで、6チームをつくりました。参加者の所 属もさまざまで、長年中野でまちづくりに関わってきた人から、ストリートに物件を持つオー ナー、今後中野で開発を検討している会社の関係者など、多様な関係者が参加しました。

当日は、午前中は雨が降っていたものの、午後には止み、14時キックオフ、ワークショップが はじまりました。

1.プレゼンテーションで会場のボルテージを高めよう

Point

なぜこのワークショップを やるのかを理解してもらおう

まず集まった参加者へ「アイレベル・ゲームとは?」や「魅 力的なアイレベルはどんなものか?」などをプレゼンしまし た。また、中野のまちづくりの状況などをお伝えするととも に、「なぜいま中野でアイレベル・ゲームを取り組む必要があ るのか?」というプレゼンをすることで、参加者も最初はア イレベル?と慣れない言葉に戸惑っていましたが、みなさん に「なぜこのワークショップを行うか」を理解してもらって から、まちあるきに繰り出せるように、心がけました。

Point

2.グループに分かれよう

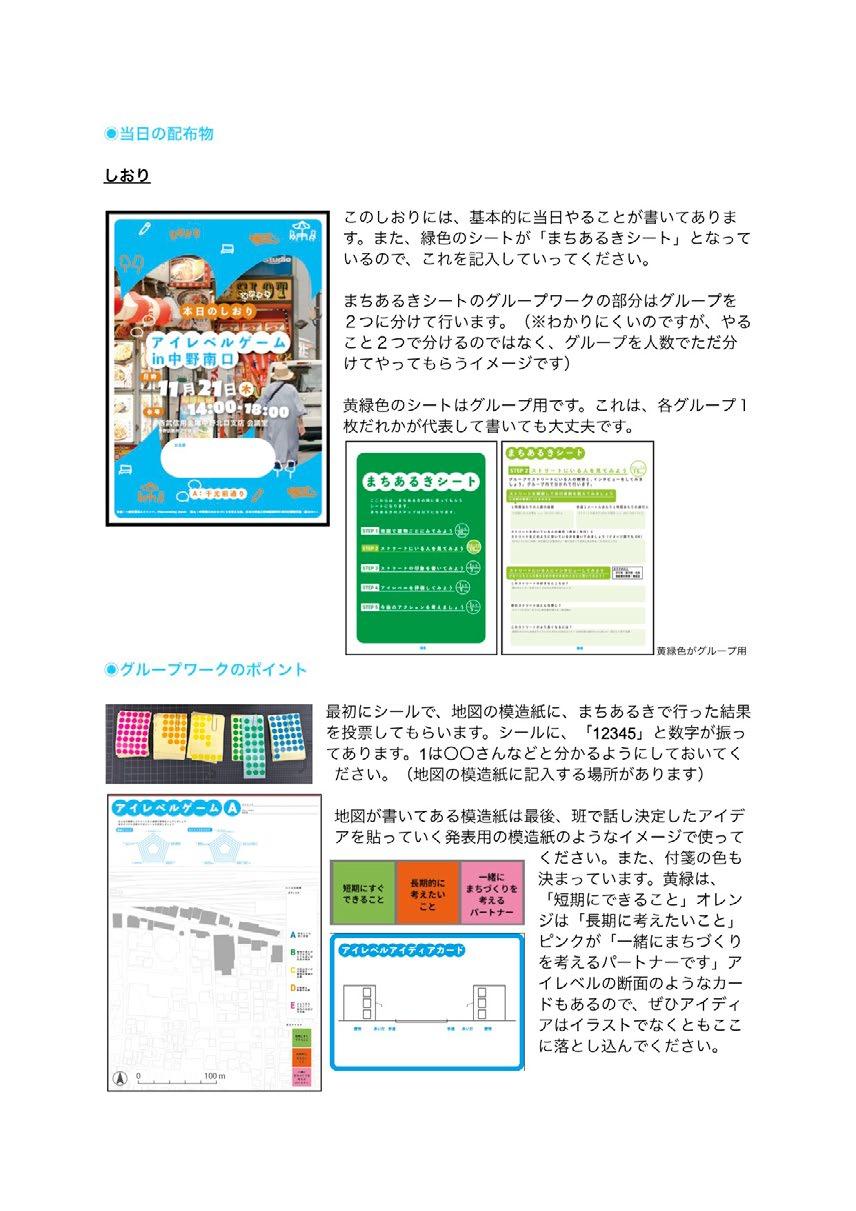

参加者には事前に参加予約をしてもらっていたた め、 さまざまな人となるべく一緒になるように事 前にグループを振り分けておきました。 また、調査に出向いた際に、なにをするのか?が 分かりやすいように、「当日のタイムライン」や「ま ちあるきでやること」を 記入した【しおり】を配 りました。

当日のながれがわかるしおりを つくっておこう

3.まちあるきを参加者に楽しんでもらう

Point

参加者が取り組みやすくなる アイテムを揃えよう

参加者にまちあるきをしてもらいま した。基本的には1人で行ってもら うことが多いのですが、地域の人が 参加しているからこそ、グループ ワークで、インタビューをしてもら いました。また、歩行者カウンター と、ホワイトボードを用意すること で、 楽しくまちあるきをしてもらう 工夫をしました。

4.まちあるきの評価と、アイディアの共有をしよう

まちあるきはどの班も盛り上がったようで、会場にもどっく るとみなさん打ち解けた雰囲気になっていました。 まちある きで各自がつけた評価(ストリートの印象やストリートの評 価)は、事前にレーダーチャートとストリートのマップを模 造紙に印刷しておきました。こうしておくことで、各個人が つけた評価を共有しやすく、かつその評価について議論がし やすくなります。

Point

模造紙に事前に地図等を 印刷をしておこう!

Point

テーマごとに付箋の色を 決めておこう

5.発表をして他のストリートと比較してみよう

Point

自分のストリートと 他のストリートの違いに 注目して聞いてもらおう!

また、ストリートでのアクションのアイ ディア出しでは、短期的にすぐできること (緑)、長期的に考えたいこと(オレンジ)、 協力できそうなパートナー(ピンク)とい うように、付箋の色を分けました。そうす ることで、ファシリテーターも、参加者に とっても理解しやすい環境を整えました。

最後はストリートの班ごとに発表を しました。自分とは違うストリート が対象なので、「自分のチームと比 較すると、違いがわかっておもしろ い!」との意見も。

他のストリートの発表も、自分たち が対象としていたストリートと比 べ、今後どのようなアクションを行 うべきか?と、考えてもらえるよう に促しましょう。

アイレベル・ゲームを実際にやってみた その2

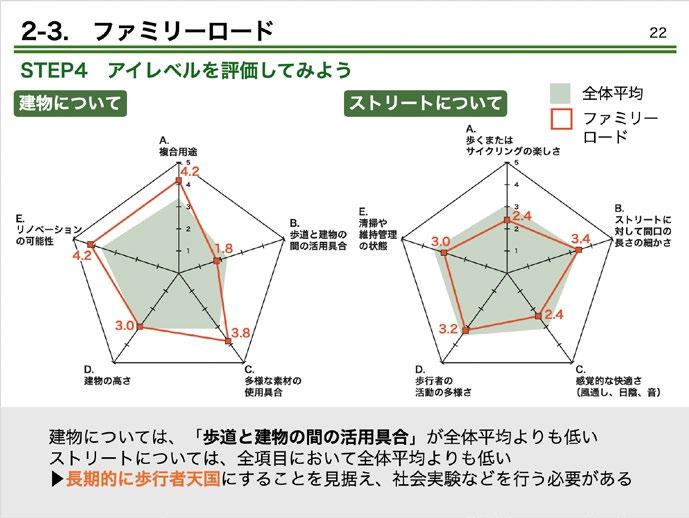

ワークショップ実施後に、アイレベル・ゲームの報告書を作成し、中 野南口まちづくりを考える会の勉強会で、発表を行いました。また、 ストリートアクション・プランを考えるに位置付けられる、今後のア クションを話し合いました。 レポートの作成

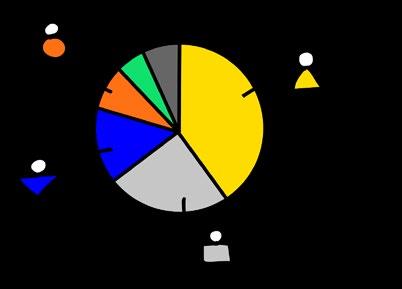

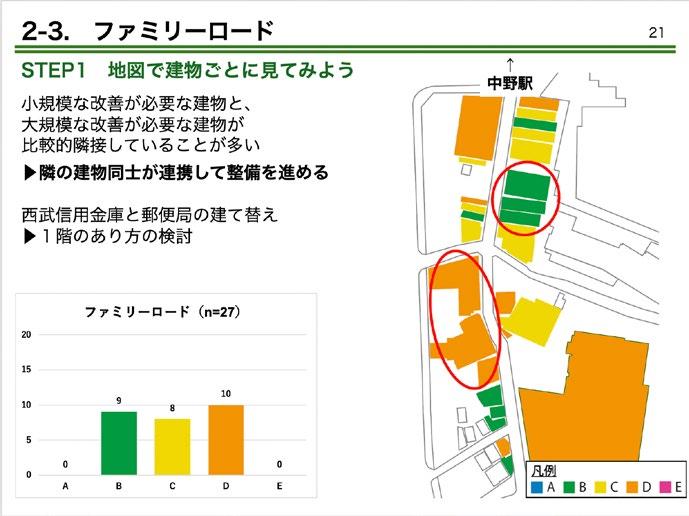

ワークショップに用いた模造紙等から、全体とストリートごとのデータをまとめました。地図に関し ては、A-Eの評価ごとに建物に色分けを行いました。すべてのストリートを地図に落とし込むことで、 エリアで考えていくことに つながります。また、レー ダーチャートに関しても、 全体平均を出しました。

その上で、左のように、ス トリートごとにも分析を行 いました。模造紙からみえ たこと、建物ごとの評価な どをまとめています。

また、 レーダーチャートも 全体平均と比べることで、 このストリートの強みや今 後行うべき施策の方向性が 分かりやすくなります。

後日

ストリートアクション・プランをつくる

レポートを発表した上で、ではどんなことを、行っていくべ きか、喫緊の課題はなにか、短期的にできること、長期的に 考えたいアクションについて話しました。アイレベル・ゲー ムの結果は、地域の人にとっては、これまで考えていた課題 が見えたにすぎないかもしれません。ですが、このように可 視化することによって、多くのひとと共有でき、議論が円滑 に進み、次のアクションの議論が活発になりました。

中野南口では、アイレベル・ゲームのワークショップを経て、 まずは、短期的にできることで、出たアイディアを実現しよ うと動いています。

アイレベル・ゲームに参加した

中野南口まちづくりを考える会の吉村さんからのコメント 中野南口まちづくり構想が重視すること

中野南口のまちづくり構想は、既存の再開発手法にとどまらず、新たな空 間や場を活用するマネジメントやデザイン性を意識して進められています。 目指すのは、 権利者や住民、来街者が活き活きと暮らせるシステムの創造 です。この過程では、異なる経験や価値観を持つ参加者が、共通の目線で タウンスケープレベルのまちを楽しむことが重要だと考えています。

アイレベル・ゲームを行ってみて

アイレベル・ゲームは、参加者が異なる経験や価値観を持ちながらも、共通の目線でまち を楽しむ景観レベルの視点でフィールドワークを共に行う有効な手法と考えています。 開 催後は、参加者同士が視覚的にまちの魅力や課題を共有し、より深い理解を得ることがで きました。今後は、曜日や時間帯を分けて実施することで、建物やまちの評価がさらに深 堀され、より多面的なデータが蓄積していくことを期待しています。また、アイレベル・ゲー ムで得たデータを基に、新たな経験や価値観を踏まえた客観的な判断が可能となるでしょ う。また、関係者への短時間インタビューも重要な要素です。インタビューを通じて、ま ちの実情や問題点を文字情報だけでなく視覚的に表現することで、他地域との比較や類別 化が可能となり、将来像をより多くの人がイメージし、共有しやすくなる と期待しています。

中野南口のまちづくりを考える会 運営 株式会社スペース 社員

吉村 芳明

中野南口のまちづくりを考える会とは?

「中野南口のまちづくりを考える会」は、2030年を一応のゴールと目指してきた中野駅周辺のまちづくりのその後 の中野南口のまちづくりのあり方について、地元商店街や地元町会をはじめ、地元企業や中野区経済団体並びに地 元大学等を含めた多方面からの関係者の方々の参画を仰ぎ、今後20年から30年後の時代の変化にも対応できる あるべきまちの姿を継続的に検討しながら、地域の意向を踏まえた提案をまとめることを目的としています。

photo by Yuria Kaneda

アイレベル・ゲームの開催形式

アイレベル・ゲームは、その目的に併せてワークショップの開催形式をアレンジできます。

お手軽

まちづくりアイディアブレスト発表会の場で

基本

主催者:まちづくりを志す学生等 時間:2時間程度

対象:多様な関係者ではなく、知り合い 位置付け:お試しワークショップ

実際のまちで、多様な関係者と意見を交換できるのがアイレベ ル・ゲームの魅力でもありますが、簡易なまちづくりのアイディ アブレストに使うこともできます。アイレベル・ゲームを主催 するのは、ウォーカブルシティの実践者やファシリテーターの 技能があることが好ましいですが、この場合は、まちづくりを 志す学生等でも実施が可能です。単発のまちづくりアイディア プレストとして、機能するでしょう。

アイレベル・ゲームをワークショップ形式で

主催者:まちづくり関係者 時間:3時間程度

対象:多様な関係者 位置付け:まちづくりワークショップ+レポート

アイレベル・ゲームのワークショップを半日で開催します。こ れは、プロのファシリテーターや、パブリックスペースに関す る知識があるひとが開催することが望ましいです。このアイ レベル・ゲームにより、 地域のひとたちの目線合わせを行い、 ウォーカブルシティのプロジェクトのはじまりに寄与すること ができます。後日、ワークショップの内容のレポートを作成す るので、今後のウォーカブルシティに活かすことも可能です。

左の2つは、ワークショップ単発の開催の方法をお伝えしましたが、本来ならば、アイレベル・ ゲームは、当日のワークショップだけでなく、 その準備や、後日にストリート・アクションプ ランなどを作成するところまでを含めて検討 すると、よりウォーカブルシティに効果的です。 ここからは、当日のワークショップだけでなく、その前後も含めて、まちに関わることで、よ りアイレベル・ゲームを活かす開催形式をお伝えします。

基本+α

ワークショップだけでなくストリートアクション・プランまで

年間業務

主催者:まちづくり関係者

時間:3時間半+2時間

対象:多様な関係者

位置付け:ワークショップ+レポート +ストリートアクションプラン

アイレベル・ゲームを行ったあとに、レポートを提出して終 わりにするのではなく、 その結果を参加者に伝えるアフター ミーティングの時間をつくります。他のグループと比較をし て、自分のグループのストリートに照らし合わせることで、 自分のグループのストリートを客観的にみることができます。 自分達のグループで、なにを短期的取り組むのか、長期的に はどんなことをするといいのかなど、 今後のアクションを話 し合うことができます。

ストリートからエリアビジョンをつくる際に

主催者:まちづくり関係者

時間:年間業務

対象:多様な関係者

位置付け:エリアビジョンにアイレベル・ゲームの ワークショップを位置付ける

エリアビジョンをつくる業務のなかに、アイレベル・ゲームの ワークショップを位置付けます。事前の準備として、エリアの 調査も時間をかけて行います。その調査内容をアイレベル・ゲー ムに落とし込み、最後はエリアビジョンにまとめます。アイレ ベル・ゲームのワークショップを行うことで、アクションから ビジョンをつくり、多様な住民と一緒に検討することができま す。ウォーカブルシティを前進させたいときに最も効果的です。