Das offizielle Buch zur großen ORF-Dokureihe BAND 1

Andreas Pfeifer

Peter Schöber (Hg.)

Das offizielle Buch zur großen ORF-Dokureihe BAND 1

Andreas Pfeifer

Peter Schöber (Hg.)

„Ein

Ausgezeichnet!

Hugo-Portisch-Preis 2024 für das Redaktionsteam der Dokureihe

Das offizielle Buch zur preisgekrönten ORF Serie

1,25 Millionen Zuseher:innen der 1. Staffel auf ORF III, Höchstwerte bei jungem

Publikum

Band 1 der dreibändigen Ausgabe: Vom Mittelalter bis zur Aufklärung

2. KAPITEL | SPÄTMITTELALTER

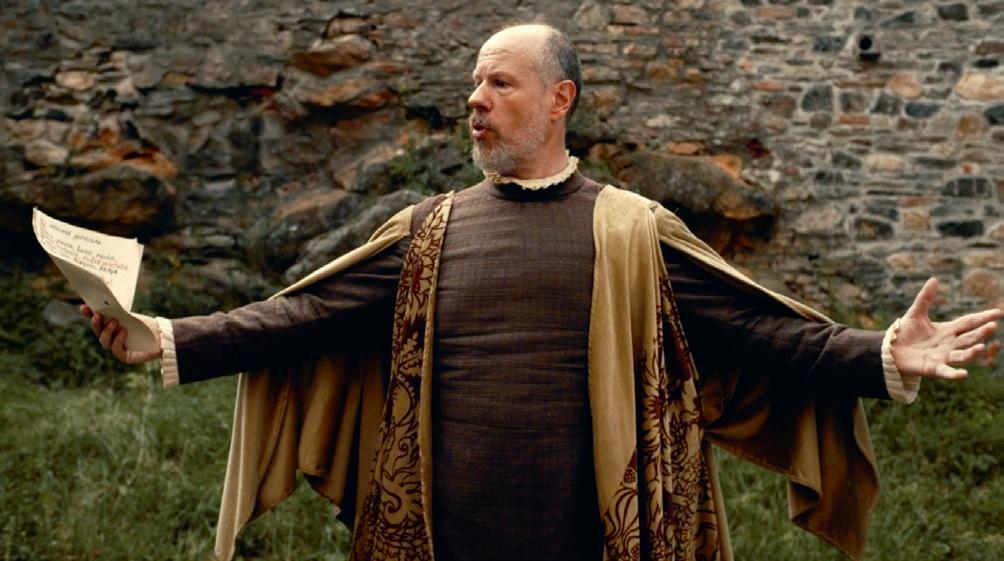

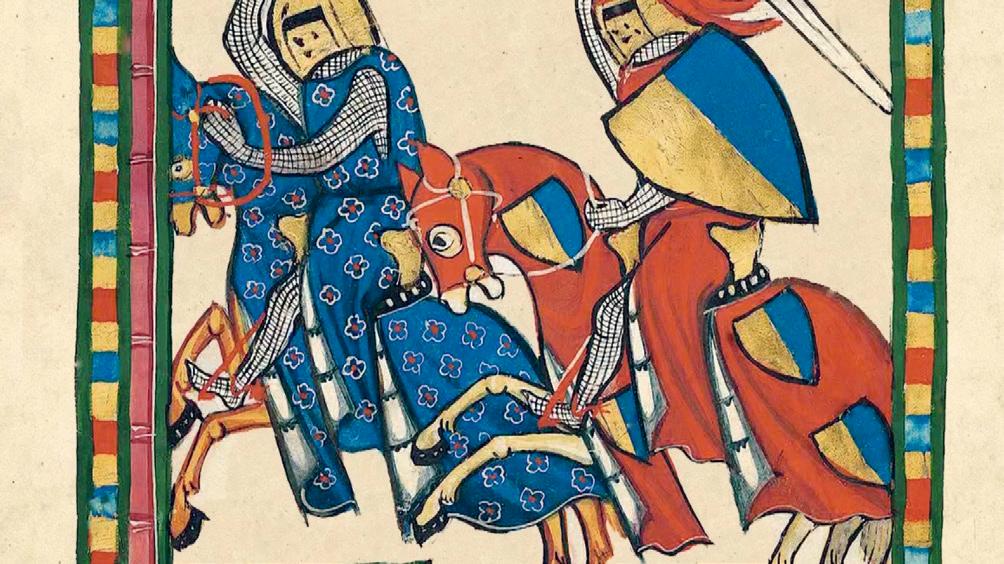

Eine Schlacht steht in jedem Geschichtsbuch: die Schlacht von Dürnkrut, bei der der Habsburger Rudolf seinen böhmischen Widersacher Ottokar aus den österreichischen Landen vertrieb. Doch eine andere Konfrontation der beiden war nicht minder dramatisch, die Belagerung Wiens.

Das zweite Kapitel untersucht die Einkreisung Wiens durch den Habsburger Rudolf I. im Herbst 1276, während der die eingeschlossenen Menschen von ihrer Ernährungsgrundlage abgeschnitten waren. Entscheidend für die Aufgabe der Belagerten war die Androhung der Belagerungsarmee, die Obstgärten und Weinstöcke des Umlandes zu verwüsten. Der Kalorienbedarf der damals hauptsächlich körperlich arbeitenden Bevölkerung war damals etwa doppelt so hoch wie unser heutiger.

Jeder kennt die Geschichte um Richard Löwenherz, aber kaum jemand weiß, was das für ihn gezahlte Lösegeld in Österreich alles bewirkt hat. Und auch nicht, welche Rolle die Kreuzzüge bei Österreichs Werden als Land gespielt haben. In Kapitel eins geht es um die Rodungen in Österreichs Urwald und den Beginn der heimischen Infrastruktur, die sich im Mittelalter parallel zur Kreuzzugszeit vollzogen haben.

Ein wichtiger Teil des „Startkapitals“, mit dem die Babenberger die Modernisierung des Landes angingen, kam aus dem englischen Lösegeld für Löwenherz und aus der Mitgift der byzantinischen Prinzessin Theodora Komnena, die den Babenberger Kreuzritter Heinrich II. Jasomirgott heiratete und von Konstantinopel nach Österreich zog.

3. KAPITEL | SPÄTMITTELALTER

Die Geschichte des Mittelalters wird zumeist als elitärer und männlicher Durchsetzungaskampf erzählt. Frauen geraten indes in den Hintergrund, dabei spielen diese entgegen weitverbreiteter Annahmen schon damals eine gewichtige Rolle, sowohl im bürgerlichen Handelswesen der aufstrebenden Städte, in der geistlichen Welt des Klerus wie im politischen Machtspiel des Hochadels. Dies zeigt sich nicht nur anhand einer allgemeinen Bestandaufnahme der Geschlechterverhältnisse des Spätmittelalters, sondern auch am Beispiel großer Einzelschicksale, wie jene von Katharina von Thüringen, Helene Kottannerin, oder Hedwig von Anjou.

Der Aufstieg Wiens zur Weltstadt war kein Zufall, sondern folgte einem Masterplan. Eine der treibenden Kräfte dahinter war der große Habsburger Stratege Rudolf der Stifter, der den gotischen Stephansdom und die Universität gründete. Das vierte Kapitel widmet sich dieser spannenden Zeit, in der sich für Österreich und für Wien so viel entschieden hat. Die neue Universität wurde bald darauf nicht nur zum Hort des Humanismus, sondern auch zum Schauplatz eines dunklen Kapitels der Stadtgeschichte, der Judenverfolgung von 1421. Der Film greift zwei Schicksale dieser Zeit heraus, die eng mit diesem Gegensatz von Humanismus und religiösem Fanatismus verbunden sind.

6. KAPITEL | FRÜHE NEUZEIT

Der Samen für manchen Familienreichtum wurde schon früh gesetzt. Anna Neumann, eine prominente steirische Protestantin, legte mit ihrem Wohlstand die Basis für die Karriere des Hauses Schwarzenberg. Sie war eine typische Gewinnerin des Frühkapitalismus, der im 16. Jahrhundert auch in Österreich Einzug hielt. Kapitel sechs erzählt über die Anfänge anhand einiger reicher heimischer Familien, die das erste Mal das Zusammenspiel von Produktion, Markt und Preis entdeckten, in den Geldverleih einstiegen und sich globale Märkte für ihre Produkte eroberten. Im frühen 16. Jahrhundert traf der Frühkapitalismus auf ein anderes bedeutendes historisches Phänomen, die Reformation. Welche Zusammenhänge gab es zwischen diesen beiden Bewegungen?

5. KAPITEL | FRÜHE NEUZEIT

In der Frühen Neuzeit zerfleischt sich Europa in Kriegen und Krisen. Mit eine Ursache dafür dürfte eine lang anhaltende Kaltzeit gewesen sein, Jahrhunderte mit Missernten und Naturkatastrophen, die zu Verteilungskämpfen führten. Kapitel fünf erzählt anhand der historisch belegten steirischen Bauernfamilie Paurnknap die Auswirkungen der sogenannten Kleinen Eiszeit, einer jahrhundertelangen Kälteperiode, die um 1600 herum ihren Höhepunkt erreichte. Sonnenstürme, Vulkanismus, Erdbeben, Heuschreckenplagen und Missernten begleiteten das ohnehin schon harte Leben der Menschen. Das Absinken der Temperaturen im Schnitt um ein Grad Celsius gegenüber der vorhergehenden Warmzeit stürzte den Kontinent ins Chaos.

Wer einmal in die Mühlen der Inquisition geriet, kam kaum je wieder unbeschadet heraus. Eine von den vielen, auf die das zutrat, war die Mutter des berühmten Mathematikers Johannes Kepler, Katharina. Durch eine Verleumdung beschuldigt, stand sie Prozess und Folter durch, überlebte die Einstellung ihres Prozesses aber nur kurz. Es ist nur eine Geschichte von vielen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, der Europa verheerte und entvölkerte. Rund um Kepler, der in Graz, Linz und Prag gewirkt hat, erzählt Kapitel sieben den langen Weg unserer Gesellschaft zu Menschlichkeit und gegenseitiger Toleranz.

8. KAPITEL | NEUZEIT

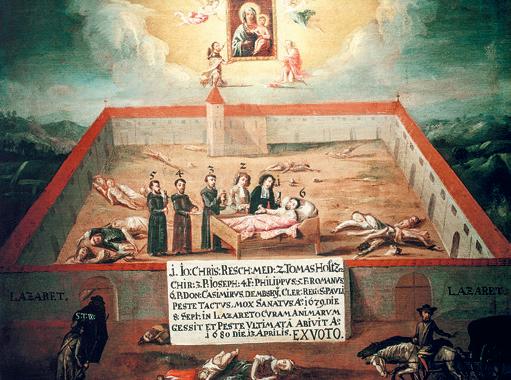

Die Pest von 1679 gilt als eine der schwersten Zäsuren, die Wien erlitten hat. Über die Häfen und von Südosten her wurde die Seuche eingeschleppt und forderte mindestens zwölftausend Tote in der Stadt, wahrscheinlich in der Dunkelziffer noch einmal viel mehr.

Während das Kaiserhaus mit großem Tross nach Mariazell eilte, um dort zu beten – und vermutlich die Seuche dorthin gleich mitbrachte – blieb ein Mann mit umfassender kaiserlicher Vollmacht in Wien, der die ganze Sache richten sollte: der Pestarzt Paul de Sorbait. Sein Wirken kann man radikal und drakonisch nennen, er schreckte auch vor Todesstrafen nicht zurück, wenn etwa Ärzte Pestleichen plünderten. Aber sein Management brachte es zustande, mit den damaligen Mitteln die Krankheitsausbreitung einzudämmen. Es war ein rational geführter Kampf gegen eine Seuche, gegen die die Menschen lange nur auf Glockengeläut und Prozessionen vertraut hatten. 9. KAPITEL | NEUZEIT

Der Spätsommer 1683 hat sich als tiefe Narbe in der Geschichte Wiens eingegraben. Viel hätte nicht gefehlt, und die Kaiserstadt wäre dem Expansionsdrang der Osmanen erlegen. Kapitel neun widmet sich diesen dramatischen Tagen, erzählt aber auch, was rundherum im Verhältnis zwischen Österreich und dem Orient sonst noch passiert ist. Denn sowohl davor als auch danach gab es einen regen Austausch zwischen West und Ost, und die Faszination für die osmanische Lebensweise war mindestens so groß wie die Furcht vor ihrem Expansionsdrang.

Die türkische Kultur hat ihre sichtbaren Spuren in der österreichischen Lebensweise hinterlassen. Vom Kaffee über das Kipferl bis zum Apfelstrudel ist Vieles nur durch die Durchdringung der westlichen und der östlichen Lebenswelten erklärbar.

10. KAPITEL | AUFKLÄRUNG

Als Franz Hebenstreit nach dem Wiener „Jakobinerprozess“ zum Galgen schritt, war die Idee, für die er sterben sollte, gerade erst geboren. Mit aller Kraft wehrte sich das Kaiserhaus gegen die Vorstellung, dass das Volk die Macht übernehmen sollte. Im Gegenteil – mit Reformen festigten Maria Theresia und Joseph II. die Monarchie, die von da ab in Österreich noch eineinhalb Jahrhunderte währte. Kapitel zehn geht an die Wiege unseres heutigen politischen Systems und erzählt das dramatische Ringen darum. Bis dieser Kampf in die Ausrufung der Republik mündete, dauerte es noch lange.

Verteilung von Brot an Hungrige. Tafelbild. Oberösterreichisches Landesmuseum.

Das 13. Jahrhundert: Der Weltenreisende Marco Polo erreicht China, wo er siebzehn Jahre verbringt. In Palästina läuft der Vierte Kreuzzug aus dem Ruder. Auf venezianisches Betreiben hin wird das christliche Konstantinopel geplündert. Mit den Städten Jerusalem und Akkon fallen im Heiligen Land die letzten christlichen Bastionen. Venedig öffnet die Handelsrouten ins Schwarze Meer und steigt zur Weltmacht auf. Die Mauren in Spanien müssen der Reconquista weichen, nur Granada bleibt einstweilen noch muslimisch. Und im römisch-deutschen Reich geht eine Phase rascher Herrschaftswechsel ihrem Ende zu. In dieser Zeit schafft Österreich aus einer Randzone den Sprung zur europäischen Großmacht. Eine wichtige Weiche für diese Karriere stellt Rudolf von Habsburg mit dem Sieg über seinen böhmischen Widersacher Ottokar Přemysl in der Schlacht von Dürnkrut 1278. Im Sog des Höhenflugs dieses Emporkömmlings wächst das Herzogtum Österreich zu imperialer Größe.

Wenig scheint der Paltramplatz im zehnten Wiener Gemeindebezirk auf den ersten Blick von der Tragik seines Namensgebers zu erzählen: ein viereckiger Park, rasterartig von Straßen und Wohnblöcken eingefasst, ein Fußballkäfig, ein Spielplatz, ein paar Bäume. Man muss schon weit in die Wiener Stadtgeschichte zurückblicken, um jenen Mann zu finden, an dessen Schicksal dieser Ort erinnern soll: Paltram vor dem Freithof, so sein Name, hatte Ende des 13. Jahrhunderts in Wien bürgermeisterliche Funktionen inne und war einer der reichsten Männer der Stadt.

Aber dieser Reichtum von Paltram war fragil, hing er doch am dünnen Faden der Weltgeschichte. Wenige Figuren verkörpern so wie er das Spiel von Macht und Loyalität im Mittelalter.

Wien, 18. Oktober im Jahr 1276: Während die Weinbauern im Wiener Umland gerade zur Wein- und Obsternte ansetzen, um Vorräte für den Winter in der Stadt anzulegen, kommt über die Donauroute ein riesiges Heer anmarschiert. Es sind die Truppen, die Rudolf I. von Habsburg hinter sich geschart hat. Ihr Ziel ist es, Wien zu erobern und die Macht ihres Landesherrn zu brechen, nämlich des böhmischen Königs Ottokar II. Přemysl.

Ottokar weilt aus Sicherheitsgründen nicht in der Stadt, sondern hat die Verteidigung Wiens an Paltram delegiert. Der knapp Sechzigjährige gilt als Profiteur von Ottokars Regime und als seine loyalste Stütze. Wien gegen Rudolf zu halten, ist für Paltram eine sehr persönliche Angelegenheit - gilt doch auch damals schon das Sprichwort: Fällt der Herzog, fällt der Mantel.

Rudolfs Truppen beginnen die Stadt einzukesseln. Die Felder und Weinberge vor der Stadt sind verlassen – die bäuerliche Bevölkerung hat sich hinter den Stadtmauern in Sicherheit gebracht. Versorgungstechnisch hätte der Feind aus der Sicht der Stadt kaum ungünstiger kommen können als am Beginn der Erntezeit.

So beginnt die Uhr zu ticken – gegen die Belagerten in der Stadt, aber auch gegen die Belagerer, die die Blockade nicht ewig aufrechterhalten können, zumal im nahenden Winter. Paltram muss siegen, für seinen Landesherrn Ottokar, für seinen eigenen Reichtum und auch für sein Leib und Leben. Ein sechswöchiger Nervenkrieg setzt ein.

Romanische Fassade des Stephansdoms um 1250. Rekonstruktion des ursprünglichen Aussehens.

Schlacht bei Dürnkrut, Stich. Aus dem Spiegel der Ehren des Höchstlöblichsten Kayserund Königlichen Erzhauses Oesterreich.

Rudolf ist zwar gewählter römisch-deutscher König, aber seine Macht bleibt einstweilen abstrakt. Jene, die die einzelnen Länder des Reiches beherrschen, üben dort viel mehr Macht aus, eben Leute wie Ottokar, dessen Einfluss von der Ostsee bis zur Adria reicht.

Der Habsburger selbst hingegen hat sein Machtzentrum am Bodensee, im heutigen Schweizer Aargau. Die dortige „Habsburg“ – wohl damals: Habichtsburg – wird zum Namensgeber der Dynastie. Vom Umfang her können sich Rudolfs Stammlande bei weitem nicht mit denen von Ottokar messen.

Doch genau dieses Machtgefälle zwischen Ottokar und Rudolf hat letzterem die Wahl zum römisch-deutschen König beschert. Die Kurfürsten – das Herrscherwahlgremium des Reiches – bestimmten im Jahr 1273 nicht den mächtigsten Kandidaten zum neuen König, nämlich Ottokar, sondern den vergleichsweise unscheinbaren Habsburger Rudolf. Ihn glaubten sie einhegen zu können.

Ende Oktober 1276: In Wien spitzt sich die Lage zu. Die Bauern konnten die Ernte im Wiener Umland nicht mehr einfahren, entsprechend prekär ist die Versorgungslage in der eingeschlossenen Stadt. Das 13. Jahrhundert kennt mangels Schießpulver noch keine Belagerungsmaschinen. Daher ist es ganz und gäbe, Städte einfach auszuhungern. Bis Rudolf an die Wiener Pforte klopft, floriert die Stadt. Geschätzt über zehntausend Menschen leben hier, Wien ist damals eine der größten Städte im deutschen Raum. Der Transit- und Großhandel hat Wien zu einem bedeutenden Marktplatz gemacht und den Reichtum zahlreicher Bürgerfamilien begründet. Die meisten Wienerinnen und Wiener profitieren von Ottokars Herrschaft, die Stimmung ist zu seinen Gunsten. In den fünfundzwanzig Jahren seiner Regierung hat sich der Böhme hier starke Loyalitäten aufgebaut.

Direkt zur Folge:

Das Schicksal von Paltram vor dem Freithof oder der Aufstieg von Rudolf I., dem Begründer der HabsburgerDynastie. Zu erleben in Folge 2 von „Österreich - Die ganze Geschichte“.

Der Angreifer Rudolf hingegen gilt in der Wiener Bevölkerung als Fremder. Er kommt weit vom Westen her, spricht einen anderen Dialekt und kann den Menschen nicht plausibel machen, mit welchem Recht er in ihre Stadt vordringen möchte.

Um ganz sicher zu gehen, dass Wien nicht von ihm abfällt, hat Ottokar bei der Wiener Bürgerschaft mehrere Geiseln genommen. Für Paltram wird es zu einem Drahtseilakt, die Wiener weiter hinter sich zu scharen.

Draußen vor der Stadt hinterlässt die Belagerung ihre ersten Spuren: im Zisterzienserinnenkloster von St. Niklas, am heutigen Stubentor, vor der schützenden Stadtmauer. Hier hat die Wiener Elite ihre begüterten Töchter untergebracht. Angesichts der militärischen Bedrohung durch Rudolfs Truppen organisiert Paltram die Übersiedlung der Zisterzienserinnen in eine neue Behausung innerhalb der Stadtmauern.

Auch draußen an der Donau beginnt sich erstmals das Blatt für Rudolf zu wenden: Der Fluss war an sich von Ottokar gesperrt, doch Rudolf hat den Verantwortlichen für die Sperre auf seine Seite gezogen. Jetzt fällt die Bastion Klosterneuburg durch eine List an die Verbündeten des Habsburgers. Die Vorräte, die die Eroberer hier finden, werden Rudolfs Belagerungstruppen allein für zwei Wochen ernähren – ein Vorteil, der sich als entscheidend erweisen soll. Auch Linz, Krems und Tulln fallen an den Habsburger.

All diese Städte haben es sich im letzten Vierteljahrhundert in Ottokars Herrschaft eingerichtet. Der Wohlstand, den seine Regierungszeit gebracht hat, hat die Menschen für ihn eingenommen. Die Orte Krems und Stein sind als Zollstellen am Fluss besonders einträglich. Außerdem liegt in Krems das Salzmonopol, und der steirische Erz-Eisenhandel läuft ebenfalls hier. Krems und Stein – zwei herausragende Wirtschaftsmetropolen des späten 13. Jahrhunderts, in denen es sich beileibe gut leben lässt.

Wer heute Krems besucht, kommt an einer Sehenswürdigkeit nicht vorbei: der Gozzo-Burg. Gozzo von Krems ist ein Notabel der Stadt, unter anderem Stadtrichter, und Teil der Kremser Nomenklatur. Der Beginn von Gozzos Kremser Karriere fällt ziemlich genau mit dem Anfang von Ottokars Herrschaft im Herzogtum Österreich

Was näher am Himmel wächst, ist der Elite vorbehalten. Was am

zusammen. Sein Reichtum entwickelt sich im herrscherlichen Biotop des Böhmenkönigs. Neben seiner Burg verfügt er über mindestens siebzehn weitere Immobilien in Krems, darüber hinaus über Wälder, zahlreiche Wein- und Obstgärten sowie mehrere Gutshöfe. Die Gozzo-Burg hat 1.800 Quadratmeter Grundfläche, mehrere tausend Quadratmeter Wohnfläche, vier Türme, große Wirtschaftsräume im Keller, vermutlich beheizbare Wohnräume, worauf die kleinen Fenster dort hindeuten, und einen beeindruckenden Freskensaal.

Boden sprießt, soll die einfachen Menschen ernähren.

Diese Fresken allerdings sind mehr als nur Verzierung: Ihr Bildprogramm weist ins Herz des damaligen Konflikts zwischen Rudolf und Ottokar. Wenn sich die Kunstgeschichte über die Ikonographie dieser Darstellungen auch nicht zur Gänze einig ist, erscheint es wahrscheinlich, dass Gozzos Fresken den Machtwechsel von Ottokar zu Rudolf zelebrieren. Sogar eine Auftraggeberschaft durch Rudolf erscheint plausibel. Das klingt zunächst verwirrend, wird Gozzo doch damals als enger Parteigänger und als Profiteur von Ottokars Herrschaft wahrgenommen. Doch Gozzo hält sich seine Optionen offen. Als nach Rudolfs Königswahl 1273 die Geldgeber von Ottokar abrücken und sich dem neuen Stern am römisch-deutschen Himmel zuwenden, ist auch Gozzo unter ihnen. Ottokar lässt Gozzo daraufhin ein Jahr lang als politischen Gefangenen nehmen. Am Ende ist es Rudolf von Habsburg, der sich für Gozzos Freilassung einsetzt und ihn, wie zuvor schon Ottokar, als Stütze seiner Macht verwendet. Daher wohl die Verherrlichung von Rudolfs Macht in den Fresken der Gozzo-Burg.

Zurück in Wien, November 1276: Die Solidarität der eingeschlossenen Bevölkerung bekommt allmählich Risse. Die Leute mögen weiterhin gegen den ortsfremden Habsburger sein, aber zuallererst wollen sie in Frieden und Sicherheit weiterleben. Es beginnt also hörbar zu rumoren, als die Aushungerung der Stadt fortdauert. Den täglichen Kalorienbedarf zu decken, ist gerade für die unteren Milieus der mittelalterlichen Bevölkerung ein täglicher Kampf.

1. Das Siegel von König Ottokar II. Přemysl.

2. Ein Porträtbild des einst so stolzen Herrschers, Holzschnitt aus: „Alt und Neu Wien“, Karl Eduard Schimmer.

3. Joachim und Anna, die Eltern der Gottesmutter Maria. Tafelbild vom Albrechtsaltar mit der Darstellung Wiens im Hintergrund.

Bei körperlich arbeitenden Menschen schätzt man – damals wie heute – 3.500 Kalorien zur Deckung des Bedarfs. Im Vergleich dazu liegt unser heutiger Durchschnitt bei 2.000 Kalorien, weil der Großteil heute sitzenden Tätigkeiten nachgeht. Wobei 3.500 Kalorien eben nur den Bedarf definieren und nichts über seine tatsächliche Deckung sagen. Faktisch bleiben vielen Menschen damals gerade einmal drei- bis vierhundert Kalorien täglich.

Das Hochmittelalter bringt eine Ernährungsrevolution, die sich aus der Bevölkerungsexplosion zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert herleitet. In dieser verhältnismäßig kurzen Zeit verdoppelt sich Europas Bevölkerung auf knapp 75 Millionen Menschen. Um Platz für sie zu schaffen, werden Wälder gerodet und Weiden in Ackerland umgewandelt. Der Fleischkonsum, der noch davor einen nennenswerten Anteil an der Massenernährung gehabt hat, geht zurück zugunsten einer „Vergetreidung“ der Ernährung. Im Frühmittelalter speist sich nur ein Drittel der Ernährung aus Getreide. Das ändert sich jetzt. Im Spätmittelalter schnellt der Pro-Kopf-Verbrauch an Brot auf zweihundert Kilo jährlich hoch, also dreieinhalbmal so hoch wie heute. Der Vegetarismus, wenn er damals auch noch nicht so heißt, ist in dieser Zeit für die allermeisten ein Gebot der Versorgungslage.

Neue Pflugtechniken bringen höhere Erträge bei der Felderbewirtschaftung. Die Umstellung auf zunächst die Zweifelder- und dann die Dreifelder-Technik (Wintergetreide – Sommergetreide – Brache) erhöht die Erträge und sichert die Bauern zugleich gegen Missernten ab, weil ja immer noch eine zweite Ernte eingefahren werden kann, wenn die andere verlorengeht.

Bei der Ernährung bildet sich die soziale Hierarchie ab. Schwarzbrot aus Roggen ist die Speise der Armen, während die helle Bäckerei aus Weizen die Gaumen der Oberschicht erfreut. Roggen ist im Anbau unproblematisch, er wird als Wintergetreide geerntet. Deutlich sensibler ist der Weizen, er funktioniert primär als Sommergetreide, seine Ernte ist immer etwas unsicher und die Erträge sind kleiner. Auch im Vermahlen ist der Roggen einfacher als der Weizen. Entsprechend ist letzterer um bis zu ein Drittel teurer. Heute, wo die Welt von billigem Weizen geflutet wird, der in jedem Snack verarbei-

tet ist, während der Vollkorn-Roggen die Bio-Regale der betuchteren Klientel ausstattet, fällt es uns schwer, diesen Imagewandel nachzuvollziehen.

Auch Obst ist im Hochmittelalter nicht einfach Obst, es trägt ebenfalls je nach Sorte einen sozialen Stempel. Die Früchte sortieren sich aus einer theologischen Perspektive: Was näher am Himmel wächst, ist der Elite vorbehalten. Was auf dem oder im Boden sprießt, soll die einfachen Menschen ernähren. Baumfrüchte wie Äpfel sind für die breite Masse daher lange tabu. Erdfrüchte wie etwa Knollenpflanzen oder Kürbisse stehen ihnen dagegen zu.

Durch das ganze Mittelalter bleibt der Satz aufrecht, dass man am Essen jemandes Stand erkennen kann. Der Wohlstand drückt sich auch körperlich aus: Wer besser genährt ist, hat in der Regel eine höhere Statur und einen kräftigeren Körper. Für Adel und Klerus wächst sich das Speisen neben der Kleidung zum wichtigsten Distinktionsmerkmal gegenüber weniger begüterten Schichten aus. Von Äbten und anderen Reichen nimmt man heute an, dass sie sich teilweise von 10.000 Kalorien am Tag ernährt haben, das wäre das Fünffache unseres heutigen Durchschnitts. Ende des 13. Jahrhunderts erscheinen in Europa die ersten Ess-Ordnungen gegen die Völlerei, in denen etwa Festmahle durch herrscherliche Anordnung auf maximal drei Gänge begrenzt werden.

Es gibt auch internationalen Handel, etwa mit Gewürzen, woraus zum Beispiel Venedig seinen Reichtum schöpft. Doch generell versorgen sich die Menschen Ende des 13. Jahrhunderts im Wesentlichen aus dem, was regional verfügbar ist. Deswegen sind im Frühmittelalter die Menschen bei Missernten ganz auf sich selbst zurückgeworfen gewesen – es ist logistisch nicht möglich, sie mit größeren Nahrungsmengen aus weiter entfernten Gebieten zu versorgen. Ziemlich genau zeitlich rund um die Wiener Belagerung durch Rudolf errechnet der Mönch Engelbert von Admont, dass ein Esser in der Stadt vier Bauern im Umland braucht, um ihn zu ernähren. Fleisch kommt im Hoch- und Spätmittelalter im Wesentlichen in Form von ungarischen Rindern. Die Wiener Straßenbezeichnungen sind heute noch beredt: Am Ochsengries, einer offenen Fläche im Osten der Stadt vor der Mauer, kommen die Treks aus der ungarischen

Bettlerfamilie unterwegs zur nächsten Stadt. Um 1510.

Rudolf I. von Habsburg. Aus: Hartmann Schedel, Liber chronicarum. Gedruckt bei Anton Koberger in Nürnberg, 1493.

Tiefebene an. Massenhaft lassen sich die Rinder den weiten Weg hertreiben. Auf einer Donauinsel im Bereich der heutigen Rotenturmstraße lässt man sie noch weiden, bevor sie verkauft und geschlachtet werden. Zehntausend Stück sind es am Ende des Mittelalters jährlich. Es ist die Wiege der Wiener Rindfleisch- und Suppenküche. Getrunken wird damals hauptsächlich Wein. Es ist ein deutlich leichterer Wein, als wir ihn heute kennen, und er würde auch heute vermutlich niemandem schmecken. Der Alkoholgehalt liegt nur etwa bei der Hälfte. Wasser zu trinken, verbietet sich damals, sind doch viele Hausbrunnen in direkter Nähe zu den Aborten gebohrt und verbreiten Krankheiten. Auch Kinder trinken damals schon Wein. Der Weinbau rund um Wien hat entsprechend deutlich mehr als rein kulinarische Funktion. Er stellt sicher, dass die Leute in der Stadt nicht verdursten. Schon die alten Römer haben hier Wein angebaut. Im 13. Jahrhundert reichen die Weingärten bis an die Stadtmauer heran. Gleichzeitig gelten die Weingärten bis nach Baden noch als Wiener Wein. Die Reben wachsen zu der Zeit wilder, nicht aufgereiht wie heute. Die klimatischen Verhältnisse kommen dem Weinbau entgegen, herrscht doch damals noch die mittelalterliche Warmzeit, bevor die sogenannte Kleine Eiszeit einsetzt. Unter den Weltmetropolen ist Wien bis in unsere Tage der führende Weinproduzent.

Zurück zum November 1276: Um die Stadt weiter mürbe zu machen, spricht Rudolf die ultimative Drohung aus, nämlich die landwirtschaftlichen Flächen im Umland zu verwüsten. Die Obstgärten und die Weinreben würden zerstört werden. Wien wäre nicht nur für die Dauer der Belagerung, sondern auf Jahre hinaus von seiner agrarischen Versorgung abgeschnitten. Um zu zeigen, dass er es ernst meint, lässt Rudolf mehrere Flächen in Brand setzen. Auch das Kloster St. Niklas vor der Stadtmauer zerstört er.

Die Erpressung zeigt Wirkung: Die Wiener Unterschicht stellt sich in offener Rebellion gegen Paltram und torpediert die Verteidigung der Stadt. Das psychologische Spiel beginnt zugunsten der Belagerer zu kippen.

Über das Schicksal von Paltram vor dem Freithof lesen Sie mehr ab 24.10.2024.

Mariella Gittler begann ihre ORF-Laufbahn bei Hitradio Ö3 und wechselte 2019 vor die Kamera. Neben der Moderation der Doku-Reihe »Österreich – Die ganze Geschichte« gehört die Wienerin zum Präsentationsteam des »ZIB-Magazins«.

Ihr Co-Moderator Andreas Pfeifer war Korrespondent u. a. in den USA und Italien, zurzeit ist der Bozener Leiter des ORF-Büros in Berlin.

Peter Schöber ist Programmgeschäftsführer des Kulturund Informationssenders ORF III und war einer der Mit-Initiatoren von »Österreich – Die ganze Geschichte«.

Hinweis: Bei allen Texten in diesem Reisemuster handelt es sich um durchgesehene, aber nicht korrigierte Fassungen, die sich von der Buchhandelsausgabe noch wesentlich unterscheiden können. © Molden Verlag / Styria Buchverlage, Wien

„Österreich – Die ganze

2

Geschichte“: Die offizielle Buchreihe zur preisgekrönten ORF-Serie.

Große Momente in der Geschichte, erzählt aus dem Blickwinkel der Menschen von damals. Klimawandel, Menschenrechte, Pandemien, Geschlechterkampf: Wie wir wurden, was wir sind.

1 der

Vom Hochmittelalter bis in die Zeit der Aufklärung.

Mariella Gittler, Andreas Pfeifer & Peter Schöber (Hg.)

Österreich – Die ganze Geschichte

Band 1: Von den Babenbergern bis zu Maria Theresia

Hardcover mit SU und Leseband Mit zahlreichen historischen Bildern und Dokumenten

16,8 x 24 cm; 208 Seiten € 35,–

ISBN 978-3-222-15137-8 WG: 1.943 Geschichte

Erscheint am 24. Oktober 2024