Die Zeitschrift für Wissenschaft & universitäres Leben

Was es dazu braucht — 26

ausserdem: Desinformation bekämpfen — 10

Keime und Küsse — 20

Gott und das Universum — 60

JeanJacques Rousseau hat mit seinem Buch «Emile oder über die Erziehung» (1762) die Kindheit neu erfunden, indem er sie als eigenständige Lebensphase definierte. Diese sollte geschützt werden, damit sich Kinder entfalten und positiv entwickeln können. Rosseaus Ideen hallen bis heute nach. In der Kindheit wird das Fundament gelegt für ein gutes Leben. Sie ist eine Zeit, in der Kinder und Jugendliche idealerweise die Welt und sich selbst entdecken können.

Gleichzeitig werden an sie hohe Erwartungen und Anforderungen gestellt. Im Dossier zeigen wir, was es braucht, um glücklich gross zu

werden. Das wird auch im aktuellen Buch «Kindheit. Eine Beruhigung» diskutiert, das in diesem Jahr erschienen ist. Herausgegeben von UZHEntwicklungspädiater Oskar Jenni, versammelt es die Expertise und die Einsichten von zahlreichen UZHForschenden.

An der UZH beschäftigen sich Wissenschaftler:innen aus verschiedensten Disziplinen mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und dem Umfeld, das sie prägt. Dazu gehören die Eltern und die Schule. Wie die aktuelle Forschung zeigt, gibt es essenzielle Voraussetzungen für eine positive Kindheit. Zentral sind vertrauensvolle Beziehungen zu den Eltern und anderen nahen Bezugspersonen. Diese geben dem Kind Selbstvertrauen und Sicherheit. Eltern sind Vorbilder – der Austausch mit ihnen ist zentral für die Entwicklung des Gehirns und der individuellen Persönlichkeit. Die Herausforderung für Eltern und andere Erziehende wie etwa Lehrpersonen besteht darin, ein Gleichgewicht zu finden zwischen

Freiräumen und Orientierung. Kinder brauchen beides, um wachsen zu können. Eltern sollten gemäss Oskar Jenni vertraut, verlässlich, verfügbar, verständnisvoll und voller Liebe sein. Diese fünf «V» sind die essenziellen Faktoren, die den emotionalen und sozialen Bedürfnissen von Kindern gerecht werden und ihnen Selbstvertrauen geben.

Eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen spielt die Schule. Die Erwartungen der Gesellschaft sind entsprechend hoch. Manchmal zu hoch, wie das Interview mit der Erziehungswissenschaftlerin Katharina Maag Merki und dem Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach zeigt. Dabei vermittelt die Schule nicht nur Wissen, sondern auch soziale Fähigkeiten: «In der Schule lernt man Gemeinsinn», sagt Roland Reichenbach.

Zu den heutigen Herausforderungen in der Erziehung gehört der Umgang mit den sozialen Medien. Wie die Medienforschenden Sandra Cortesi und Daniel Süss zeigen, können Kinder und Jugendliche von den sozialen Medien profitieren, wenn sie sie als Spielwiese gebrauchen, um Ideen auszuprobieren: «Das kann Spass machen und überrascht mit neuen Impulsen», sagt Sandra Cortesi. Wichtig ist, dass die Eltern mit den Kindern darüber sprechen, wie sie die sozialen Medien nutzen.

Weiter in diesem Heft: Desinformation kann die Demokratie gefährden. Der Medienwissenschaftler Mark Eisenegger und der Jurist Florent Thouvenin haben deshalb zuhanden des Bundesamts für Kommunikation eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, wie der Staat mit dem Problem umgehen kann.

Religion und Weltraum: Der Blick aus dem All auf die Erde und die Aussicht auf ausserirdisches Leben beschäftigen die Theologie. Die beiden Theologen Andreas Losch und Matthias Wüthrich denken im Rahmen des UZH Space Hub darüber nach, was das bedeutet.

Wir wünschen Ihnen eine weitsichtige Lektüre, Ihre UZH Magazin-Redaktion

Thomas Gull & Roger Nickl

DOSSIER

16

POLITOLOGIE

entwurzeln — 16

Enzo Nussio erforscht die Gewalt in Lateinamerika und sucht nach Strategien, um Staaten und Gesellschaften friedlicher zu machen.

KOMMUNIKATION UND RECHT

Wenn die Erde flach ist — 10

Desinformation gefährdet die Demokratie. UZH-Forscher machen Vorschläge, wie Fake News eingedämmt werden können.

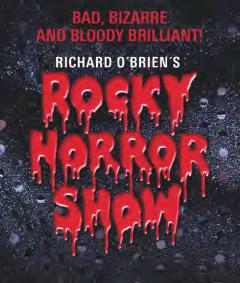

MIKROBIOLOGIE

Keime und Küsse — 20

Kampfansage an kleine Krankmacher: Adrian Egli rückt schädlichen Bakterien, Pilzen und Viren mit Hightech zu Leibe.

IM FELD — 25

Der Schatz von Cipirello

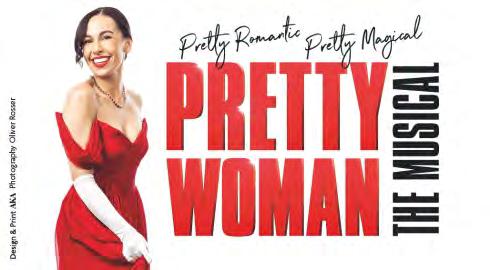

Was es dazu braucht — 26

Die Kindheit schafft das Fundament für ein gutes Leben. Im Dossier erklären wir, was es braucht, um gesund und glücklich gross zu werden.

UZH LIFE — Wissenschaftliche Sammlungen Schädel und Eisbären — 50

Die Sammlungen der UZH sind wichtig für die Forschung. Und sie sind ethisch eine Herausforderung, der sich die Universität stellt.

PORTRÄT — Marcelle Soares-Santos Kosmos auf der Wandtafel — 56

Mit neuen Messverfahren versucht die Astrophysikerin, das Rätsel der Dunklen Energie zu lüften.

INTERVIEW — Andreas Losch, Matthias Wüthrich Wir sind Teil des Himmels — 60

Was bedeutet die Erforschung und Nutzung des Weltalls für die Theologie und die Menschheit?

RÜCKSPIEGEL — 6

BUCH FÜRS LEBEN — 7

DAS UNIDING — 7

DREISPRUNG — 8

ERFUNDEN AN DER UZH — 9

IMPRESSUM — 65 NOYEAU — 66

RÜCKSPIEGEL — 1920

Die moderne Physik erhielt dank Koryphäen und Nobelpreisträgern wie Max von Laue, Albert Einstein, Hermann Weyl und Peter Debye ab den 1910erJahren einen Aufschwung. Zürich entwickelte sich zu einem internationalen

Zentrum, das bis nach dem Zweiten Weltkrieg bestehen blieb. Ausgehend von der Fotografie (links), die eine Physikerin und einen Physiker zu Beginn der 1920er-Jahre in einem Labor zeigt, lässt sich die Entwicklung des Fachs in Zürich gut nachzeichnen. Zu jener Zeit war das Physik-Institut an der Rämistrasse 69 untergebracht. Der Forscher auf dem Bild ist Richard Bär, der Sohn des Bankiers Julius Bär. Er studierte in Würzburg und Zürich Mathematik und war Assistent an der Universität Göttingen. Zur selben Zeit studierte dort auch Hildegard Stücklen, die später nach Zürich kam und sich schliesslich 1931 als dritte Frau an der damaligen Philosophischen Fakultät II habilitierte. Leider gibt es keine Fotografie von Hildegard Stücklen, daher lässt sich nicht verifizieren, ob es sich bei der abgebildeten Forscherin tatsächlich um sie handelt. Bär kam

1917 nach Zürich und begann seine Arbeiten in Experimentalphysik bei Edgar Meyer.

In Zürich wurden zu jener Zeit in der Physik wichtige Entdeckungen gemacht und wegweisende Debatten geführt. 1915 brach in der Physik der grosse Streit um die Existenz des Elektrons aus. Durch geschickte Versuche konnte Bär seine zweifelnden Fachkolleg:innen überzeugen und die atomistische Struktur der Elektrizität mit grosser Präzision nachweisen. Mit dieser Arbeit habilitierte sich Bär 1922 an der Universität Zürich. Während Richard Bär in Zürich blieb, ging Hildegard Stücklen 1934 in die USA. Sie war dort als Assistenzprofessorin und später als Associate Professor an verschiedenen Hochschulen tätig und forschte an der Seite von Atomphysikerin Hertha Sponer. Mit neuen Berufungen von Erwin Schrödinger und Gregor Wentzel an der UZH sowie Wolfgang Pauli an der ETH kamen weitere namhafte Persönlichkeiten nach Zürich, die dafür sorgten, dass Zürich der Ruf als ein Mekka für Physiker:innen erhalten blieb. Inge Moser, UZH-Archiv

ESSEN.TRINKEN. DISKUTIEREN.LERNEN.LESEN. TANZEN.SINGEN.

Als Marcel Hänggi an seinem Buch «Weil es Recht ist – Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung» schrieb, konnte er nicht ahnen, dass es in einer politisch brisanten Zeit erscheinen würde: Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz für ihre mangelhafte Klimapolitik gerügt hat, plant sie den Aufstand im Europarat und sieht keinen Bedarf, das Urteil umzusetzen.

Gründe für einen besseren Klimaschutz gäbe es genug – nicht nur basierend auf den Menschenrechten. Hänggi spricht Klartext, wenn er im ersten Teil des Buchs die mangelnde Umsetzung des Verfassungsrechts anprangert. Die geltende Bundesverfassung würde es durchaus zulassen, die Umwelt, das Klima und die Biodiversität besser zu schützen –wenn man nur wollte. So weist er etwa darauf hin, dass Art. 84 Abs. 3 BV es verbietet, die Kapazität des alpenquerenden Güterverkehrs zu erhöhen. Trotzdem wird eine zweite GotthardautobahnTunnelröhre gebaut. Die Zersiedlung des Landes macht das Versagen in der Raumplanung deutlich. Er analysiert den Verfassungstext minutiös und stellt Bund und Kantonen kein gutes Zeugnis aus.

Hänggi belässt es aber nicht bei der Kritik. Er ist ein Macher. Davon zeugt auch sein Engagement bei der

Gletscherinitiative. Er weiss, wie schwierig es ist, einer Volksinitiative zum Erfolg zu verhelfen. Er ist auch ein kreativer Denker. Vorschläge für neue ökologisch ausgerichtete Verfassungsbestimmungen sprudeln nur so aus ihm heraus. Das Buch ist eine Handlungsanweisung für alle Entscheidungsträger, wie man Ökosysteme vom Abgaberecht über die Technologieförderung bis zum Widerstandsrecht besser schützen könnte.

Hänggi zeigt, dass man Verfassungsrecht auch als Laie verstehen und spannend vermitteln kann. Er bringt die Sache auf den Punkt und illustriert seine Vorschläge mit Beispielen. Wie breit er recherchiert hat, zeigt sich etwa, wenn er die kantonalen Verfassungsbestimmungen für Klima und Nachhaltigkeit zusammenträgt. Das kantonale Recht er weist sich als wahres verfassungsrechtliches Laboratorium. Als Leserin staunt man auch über die verschiedenen Ansätze in anderen Ländern, die den zukünftigen Generationen institutionell eine Stimme geben wollen.

Die Rubrik «Buch fürs Leben» passt gut zu dieser Besprechung: Hänggi zitiert den grünen Verfassungsentwurf von Alfred Kölz und Jörg Paul Müller aus dem Jahr 1984 prominent. Die Stellen haben mich an zahlreiche Gespräche mit meinem ersten Chef an der Uni erinnert – damals war ich Assistentin bei Alfred Kölz. 1993 habe ich zum Thema «Umwelt und Verfassung» promoviert. Gut dreissig Jahre später leite ich ein Forschungsprojekt zu «Climate Rights and Remedies». Der Kreis hat sich für mich mit dieser Lektüre in einem gewissen Sinne geschlossen, wird aber gewiss noch weitere Runden ziehen.

Helen Keller ist Professorin für öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht.

Marcel Hänggi, Weil es Recht ist – Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung. Rotpunktverlag 2024

Steht man auf dem GeorgBüchnerPlatz des IrchelCampus, hat man die Füsse nicht ganz auf dem Boden. Vielmehr steht man auf einer Art Himmel aus Tartan, mit dem die 40 mal 40 Meter grosse Fläche belegt ist. Verkehrte Welt also. Die Situation erinnert an die Hauptfigur aus Georg Büchners (1813–1837) Erzählung «Lenz», die manisch durchs Gebirge rast. «Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte», heisst es dort. Gestaltet wurde der 1995 eingeweihte GeorgBüchnerPlatz vom bekannten Schweizer Grafiker, Maler und Plastiker Gottfried Honegger (1917–2016). Das himmelblaue TartanQuadrat ist eingefasst von schroffen Betonklippen – dahinter erheben sich wie Felswände die Institutsgebäude der UZH und eine gelbe, 17 Meter hohe Stahlsäule. Auf einer Metallplakette wird zudem aus Büchners «Lenz» zitiert. Gottfried Honeggers Ziel war es, einen Platz zum Verweilen zu schaffen und zugleich einen Ort für die Phantasie und die Kreativität zu entwerfen. Vielleicht entstehen neue Ideen – der Treibstoff für Kunst und Wissenschaft – ja gerade dann, wenn wir versuchen, die Welt einmal ganz anders zu betrachten, zum Beispiel kopfüber.

Georg Büchner verband Kunst und Wissenschaft übrigens geradezu ideal. Er schrieb nicht nur grossartige literarische Texte, sondern war auch Naturforscher. Er promovierte 1836 an der Universität Zürich mit einer Abhandlung über das Nervensystem von Fischen und wurde anschliessend zum Privatdozenten ernannt. Kurz darauf erkrankte er an Typhus und starb erst 24jährig. Roger Nickl

Das Gefühl, dass «die Chemie stimmt», ist nicht nur ein menschliches Phänomen. Auch in der Tierwelt spielen komplexe chemische Signale eine entscheidende Rolle bei der Partnerwahl. Überall nutzen Tiere Pheromone, um Partner anzulocken, zu erkennen und zu bewerten. Die Zusammensetzung dieser Duftstoffe ist oft genetisch festgelegt und kann Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand eines Individuums geben. Dies unterstützt die Wahl von passenden Partnern.

Die Fähigkeit zur chemischen Kommunikation ist das Ergebnis einer langen evolutionären Entwicklung. Tiere, die effizienter Partner finden und sich erfolgreicher fortpflanzen konnten, hatten einen selektiven Vorteil und gaben ihre Gene häufiger an die nächste Generation weiter. In einem ständigen Wettlauf um die besten Partner haben sich sowohl die chemischen Signale als auch die entsprechenden Rezeptoren immer weiter spezialisiert. Die Chemie stimmt also, wenn die Signale und ihre Rezeptoren optimal aufeinander abgestimmt sind.

Stefan Lüpold ist Professor für Integrative organismische Biologie.

Es ist spannend, dass man von passender Chemie spricht, wenn man eine Person mag oder stark von ihr angezogen ist. Interessant ist auch, dass die Redewendung bereits im 18. Jahrhundert verwendet wurde, als die Chemie als Wissenschaft noch in den Kinderschuhen steckte. Dass biochemische Prozesse eine Rolle spielen, wenn man verliebt ist oder sich von jemandem körperlich angezogen fühlt, ist heute nachgewiesen. Dabei spielen chemische Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin, Oxytocin und Adrenalin eine Rolle. Inwieweit Pheromone beim Menschen von Bedeutung sind, ist umstritten, auch wenn Düfte und Gerüche Sympathie oder Abneigung gegenüber anderen mitbestimmen.

Letztlich sind chemische Prozesse eine Begleiterscheinung psychischer Einschätzungen. So steht zu Beginn der Verliebtheit nicht die leidenschaftliche Liebe, sondern Pragmatismus. Man prüft, auf wen man sich einlässt und ob diese Person halten wird, was sie verspricht. Erst dann brechen die Dämme und wir lassen der Chemie freien Lauf.

Guy Bodenmann ist Professor für Klinische Psychologie Kinder/Jugendliche & Paare/Familien.

In der Chemie kann diese Redewendung verschiedene Bedeutungen haben: Zum einen stimmt die Chemie, wenn das geplante Syntheseprodukt erzeugt wird, es nicht zu viele Nebenprodukte gibt und der Aufwand für die Synthese insgesamt nicht zu gross und das Produkt daher nicht zu teuer ist. Ein Krebsmedikament, das lebensrettend ist, darf ruhig etwas teurer sein, eine Agrochemikalie nicht.

Die Chemie stimmt ebenfalls, wenn in der Synthese umweltbelastende Chemikalien vermieden werden. So versucht man, chlorierte Lösungsmittel (und insbesondere FCKW) sowie alle teratogenen Substanzen aus Synthesen zu verbannen. Manch gut funktionierender Syntheseweg ist in grossem Massstab aus ökologischen Gründen nicht akzeptabel.

Und letztendlich stimmt die Chemie, wenn der Nutzen die Risiken stark überwiegt. Leider ist der Einsatz von Stoffen in der Natur häufig mit anfangs unbekannten Folgen verbunden. Dies abzuschätzen, ist nicht immer einfach. Ein Ziel der modernen Chemie-Ausbildung ist, die Studierenden in dieser Hinsicht zu sensibilisieren, damit die Chemie am Ende auch wirklich stimmt. Oliver Zerbe ist Professor für Organische Chemie.

Moderne Computersysteme bestehen aus getrennten Rechen- und Speichereinheiten. Das bedeutet, dass Informationen nach Abschluss einer Berechnung vom Prozessor zum Speicher verschoben werden müssen. Diese Datenbewegung verbraucht viel Energie und ist zeitaufwändig. Fortschrittliche Technologien wie KI und 5G haben dieses Problem durch ihren drastisch erhöhten Rechenbedarf nochmals verschärft. Dies ist eine Herausforderung für Technologieunternehmen, die ihren Kunden innovative Lösungen in Bereichen wie Wearables, Internet der Dinge (IoT), Smart Sensing und Robotik anbieten möchten. Nun arbeitet das UZHStartup Synthara, das von den beiden Forschern Alessandro Aimar und Manu Nair gegründet wurde, an einem neuen revolutionären Speicher-IP, der bahnbrechende Leistung verspricht und sich nahtlos in alle gängigen Computerplattformen integrieren lässt. Ihr Flaggschiffprodukt namens ComputeRAM kann Berechnungen direkt im Speicher durchführen. Diese Technologie wird als In-Memory-Computing (IMC) bezeichnet und macht die Verschiebung von Informationen zwischen Speicher und Prozessor überflüssig, was zu einer über 100-mal schnelleren und energieeffizienteren Verarbeitung führt. ComputeRAM ermöglicht eine neue Generation von Mikrocontrollern (winzigen Computern) und modernste KI-Funktionen auf unzähligen Geräten wie Smartwatches, AR/VR-Brillen oder IoT-Geräten wie intelligenten Lautsprechern und Haushaltsgeräten. Die Entwicklungsarbeiten sind bereits weit fortgeschritten, das marktreife Produkt wird Anfang 2025 erwartet. Text: Thomas Gull, Bild Frank Brüderli

Wie soll der Staat mit Desinformation in digitalen Medien umgehen? Und was braucht es zum Schutz der Demokratie? Medienwissenschaftler

Mark Eisenegger und Jurist Florent Thouvenin von der UZH machen in einer interdisziplinären Studie Vorschläge dazu.

«Desinformation kann in der Schweiz potenziell grossen Schaden anrichten.»

Mark Eisenegger, Kommunikationswissenschaftler

Text: Tanja Wirz

Illustration: Cornelia Gann

Eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn Bürgerinnen und Bürger sich zu wichtigen Themen sachgerecht informieren und eine Meinung bilden können. Doch fallen nicht immer mehr Menschen auf «Fake News» herein und wissen gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist?

Die Entwicklungen der letzten Jahre mit Corona-Pandemie, US-Wahlen, russischer Kriegspropaganda und der zunehmend automatisierten Erzeugung von Text, Bild und Ton geben Anlass zur Sorge: Umfragen zeigen, dass fast die Hälfte der Schweizer:innen Desinformation als grosses Problem wahrnimmt. Und auch im Parlament gab es zahlreiche Vorstösse zum Thema, insbesondere zur Frage nach dem Einfluss ausländischer Propaganda. 2017 war die Schweizer Regierung noch der Ansicht, es brauche keine neuen Vorschriften und es reiche, die Entwicklung im Auge zu behalten. Doch das hat sich mittlerweile geändert: Um zu eruieren, welche Massnahmen der Staat ergreifen könnte, hat das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) 2022 Fördergelder für Forschungsprojekte gesprochen, die dieser Frage nachgehen.

Skeptische Schweiz

Eines dieser Projekte ist an der UZH unter Federführung von Kommunikationswissenschaftler Mark Eisenegger und Rechtswissenschaftler Florent Thouvenin entstanden. Rechtliche Aspekte sind in Studien für das Bakom bisher eher wenig untersucht worden. Deshalb ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Forscher und der Anspruch, empirisch fundierte Aussagen zu wirksamen und rechtlich zulässigen Massnahmen gegen Desinformation zu machen, besonders interessant. Zur Lage in der Schweiz hat das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög), dessen Direktor Eisenegger ist, bereits 2021 eine

repräsentative Umfrage gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass die meisten Menschen hierzulande nach wie vor den traditionellen Medien und den Mitteilungen der Behörden vertrauen. Sie fühlen sich fähig, falsche Informationen zu erkennen, verbreiten diese wenig weiter und betreiben oft sogar Aufklärung im persönlichen Umfeld. Inhalte auf sozialen Medien, Messengerdiensten und Alternativmedien werden generell ziemlich skeptisch beurteilt. «Diese Resilienz hat auch mit der geringen Polarisierung und der Kleinräumigkeit zu tun», erklärt Eisenegger. «Wenn man hierzulande Desinformationen verbreitet, muss man mit Reputationsverlust rechnen.»

Zudem verfüge die Schweiz mit der SRG über einen guten Service public und über einen noch relativ vielfältigen Journalismus, der sich auch einem gemeinsamen Kodex verpflichtet hat. Dennoch macht sich die Hälfte der Befragten Sorgen über «Fake News» und dass andere Menschen darauf hereinfallen könnten. Vielleicht nicht zu Unrecht, denn das direktdemokratische System ist auf einen aufgeklärten Diskurs angewiesen: «Faktentreue, Transparenz und Fairness sind für die Aushandlung von politischen Entscheidungen unabdingbar. Desinformation kann in der Schweiz potenziell grossen Schaden anrichten», so Eisenegger. Wie verbreitet Desinformation tatsächlich ist, lässt sich allerdings schwer sagen, denn die digitalen Plattformen geben nur wenig Zugang zu den relevanten Daten. Ebenfalls offen bleibt, wie oft Desinformation überhaupt geglaubt wird. Immerhin weiss man, dass jene, die neben den sozialen Medien kaum noch journalistische Nachrichtenangebote nutzen, seltener abstimmen gehen. Eisenegger meint dazu: «Eine Gefahr ist, dass das Vertrauen in eine gemeinsame Faktenbasis schwindet.»

Dieser grundsätzliche Vertrauensverlust sei für das Funktionieren der Demokratie problematischer als wenn falsche Informationen zuweilen für richtig gehalten werden. Aber das Problem der Des-

information müsse man ernst nehmen, auch wenn es in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern noch nicht so gross ist – insbesondere auch angesichts aktueller Entwicklungen im Bereich von KI und automatisierten Bot-Accounts.

Wer entscheidet über Richtig und Falsch?

Mögliche Massnahmen sehen Thouvenin und Eisenegger auf mehreren Ebenen: Der Staat kann rechtliche Vorgaben erlassen, im Rahmen einer Ko-Regulierung mit digitalen Plattformen gemeinsam Regeln entwickeln oder auf die Branchen- und Selbstregulierung der Plattformen vertrauen. Zudem sollten die Bürger:innen durch Bildung und Aufklärung befähigt werden, Desinformation zu erkennen. Sinnvoll wäre gemäss den beiden Forschern ein «Governance-Mix», der auf eine Kombination verschiedener Massnahmen setzt, die das Verfassen und Verbreiten von Desinformation eindämmen und die gesellschaftliche Resilienz gegen Falschinformationen insgesamt stärkt. (Siehe Kasten rechts) Ausgangspunkt sollte dabei der bestehende Rechtsrahmen sein. Im zweiten Teil der Studie findet sich deshalb ein Überblick über die Normen des geltenden Rechts, die genutzt werden können, um rechtlich unzulässige Formen von Desinformation zu erfassen. Thouvenin führt dazu aus: «Die schweizerische Rechtsordnung enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Regeln, die dies erlauben, allerdings nicht aus der Desinformationsperspektive, sondern beispielsweise zum Schutz der Persönlichkeit oder der Ehre der betroffenen Personen.»

Bei der Anwendung der bestehenden und beim Erlass allfälliger weiterer Normen zur Bekämpfung von Desinformation sei allerdings stets zu bedenken, dass die Meinungsäusserungsfreiheit eines der wichtigsten Grundrechte in einer Demokratie ist: «Der Staat sollte deshalb in erster Linie durch prozedurale Regeln sicherstellen, dass der Meinungsbildungsprozess funktioniert. Beim Ver-

Desinformation bekämpfen

In ihrem Bericht für das Bundesamt für Kommunikation schlagen Mark Eisenegger und Florent Thouvenin eine Reihe von Massnahmen vor, wie mit dem Problem von Desinformation künftig umgegangen werden könnte. Dabei empfehlen sie die Konzentration auf die sozialen Medien und die Messengerdienste, da diese bei der Verbreitung von Desinformationen eine Schlüsselrolle spielen.

• Eine:n Desinformations(schutz)beauftragte:n einsetzen, der oder die die Lage kontinuierlich beobachtet, Anlaufstelle bei Fragen ist und zwischen den verschiedenen Akteuren vermittelt. Dazu bräuchte es Zugangsrechte zu (anonymisierten) Daten, was auch für weitere Forschung wichtig wäre.

• Einen Digitalrat analog zum Presserat schaffen: Vertreter:innen der Plattformen definieren gemeinsame Standards. Der Digitalrat könnte auch als Beschwerdeinstanz dienen.

• Gesetzliche Kennzeichnungspflicht von kommerzieller und politischer Werbung, so wie in traditionellen Medien üblich. Ergänzend dazu die Pflicht, die dahinterstehenden Personen oder Organisationen zu identifizieren. Ebenso Kennzeichnungspflicht von automatisierten Accounts (Bots).

• Ein Streitschlichtungsverfahren einrichten: In einem Rechtsstaat sollte die endgültige Entscheidung über Recht und Unrecht bei staatlichen Gerichten liegen und nicht bei privaten Firmen. Wegen der riesigen Zahl potenzieller Fälle wäre ein vom Staat angebotenes schnelles Verfahren wünschenswert.

• Vorgaben nach dem Modell des Digital Service Act der EU machen: Plattformen müssen ein internes Beschwerdemanagement einrichten, problematische Inhalte prüfen und allenfalls löschen, in Streitfällen ein externes Streitschlichtungsverfahren akzeptieren, das Ranking von Inhalten transparent machen und dürfen niemanden willkürlich ausschliessen.

• Spezifisch schweizerische Faktencheck-Angebote unterstützen.

• Die Medien- und Digitalkompetenz fördern und Bidungsangebote für verschiedene Zielgruppen entwickeln.

• Den Informationsjournalismus stärken: den Service public durch öffentlichen Rundfunk aufrechterhalten und online erweitern. Vergünstigte Abonnemente für jüngeres Publikum anbieten. Staat und/oder bestehende Medien, die sich den Richtlinien des Presserats verpflichten, könnten zudem gemeinsam eine Medienplattform mit qualitativ hochwertigen Informationen betreiben.

«Eine demokratische Gesellschaft muss auch unsinnige Meinungen bis zu einem gewissen Grad aushalten können.»

Florent Thouvenin, Rechtswissenschaftler

bot konkreter Aussagen ist äusserste Zurückhaltung geboten, weil der Staat kein ‹Ministry of Truth› (Ministerium der Wahrheit) betreiben sollte, das darüber entscheidet, was richtig und was falsch ist», sagt Thouvenin.

Eine demokratische Gesellschaft müsse auch unsinnige Meinungen bis zu einem gewissen Grad aushalten können: «Sie dürfen vertreten, dass die Erde flach ist. Das ist ausserhalb des Zugriffs des Rechts. Die Aufgabe der Rechtsordnung ist es, sicherzustellen, dass in der öffentlichen Debatte

unterschiedliche Positionen vertreten werden können. Wir brauchen einen offenen Diskurs, der sich auch weiterentwickelt, aber wir brauchen Leitplanken, dass dieser Diskurs funktioniert», sagt der Rechtswissenschaftler Gegenüber ausländischen Staaten ist der Spielraum laut Thouvenin allerdings grösser: «Die Meinungsäusserungsfreiheit schützt Bürger:innen gegenüber dem Staat, nicht ausländische Staaten gegenüber der Schweiz, da wäre rechtlich gesehen mehr möglich. Die Frage ist, wie man solche Ak-

teure identifizieren kann, wer das tun müsste und welche Massnahmen ergriffen werden können. Es wäre denkbar, digitale Plattformen zu zwingen, ausländische Propaganda zu löschen.»

Problematische Messengerdienste

Besonders problematisch sind derzeit Messengerdienste wie etwa Telegram, auf denen grosse Gruppen privat und verschlüsselt kommunizieren können. «Das ist zum Verbreiten von Desinformation natürlich interessant», sagt Eisenegger. Und Thouvenin meint: «Das Problem ist hier vor allem, dass ein Zugang zu den Inhalten technisch nicht möglich und mit dem Schutz der Privatsphäre nicht vereinbar ist. Sinnvoll könnte aber sein, die Grösse von Chat-Gruppen auf Messengerdiensten zu beschränken, um zu verhindern, dass gesellschaftlich relevante Diskurse innerhalb grosser Gruppen im Verborgenen geführt werden.»

Aus dem Gespräch mit den beiden Wissenschaftlern wird klar: Sowohl für die Forschung als auch für die politische Willensbildung der Einzelnen ist der Zugang zu guter Information essenziell. Deshalb müssen nicht nur digitale Medien in den Blick genommen werden, sondern es braucht auch guten Informationsjournalismus, so Mark Eisen-

egger. «Nicht Deformation ist in der Schweiz das grösste Problem, sondern dass immer mehr Menschen zu den sogenannten News-Deprivierten gehören, die kaum noch akkurate Informationen konsumieren.» Eine guten Medienförderung sei deshalb ebenfalls wichtig, um die Bevölkerung weiterhin resilient gegen Desinformation zu machen. Florent Thouvenin sieht sogar eine Chance in der wachsenden Skepsis gegenüber KI-generierten Inhalten und Bots: «Das fördert möglicherweise auch den Wunsch nach vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen. Die Frage ist jetzt nur, ob und wie die traditionellen Medien diese Chance nutzen werden.»

Prof. Mark Eisenegger, m.eisenegger@ikmz.uzh.ch

Prof. Florent Thouvenin, florent.thouvenin@ius.uzh.ch

LITERATUR:

Florent Thouvenin, Mark Eisenegger et al.: Governance von Desinformation in digitalisierten Öffentlichkeiten. Bericht für das Bundesamt für Kommunikation (Bakom). Der Bericht ist online frei verfügbar.

Deine Abschlussarbeit gedruckt und gebunden. Innert weniger Stunden abholbereit oder schon morgen per Post bei dir zu Hause!

Profitiere jetzt mit dem Rabatt-Code: UZH-12! von CHF 12.- Rabatt auf deine Bestellung.

POLTIKWISSENSCHAFT

In manchen Weltregionen dominiert die Gewalt, während es anderswo vergleichsweise ruhig zu und her geht. Der Politologe Enzo Nussio erforscht, weshalb das so ist, und sucht in Lateinamerika nach Strategien, die Staaten friedlicher machen.

Text: Andres Eberhard

Plata o plomo» – Silber oder Blei. Das sagt der ehemalige kolumbianische Drogenboss Pablo Escobar in einer Szene der Netflix-Serie «Narcos». Soll heissen: Wer nicht kooperiert (und dafür mit Geld bedacht wird), wird umgebracht. So sterben Escobars Widersacher im Minutentakt. Und zwar nicht nur am Bildschirm: Angeblich soll der wirkliche Escobar in den 1970er- und 1980er-Jahren noch viel gewalttätiger gewesen sein als die Figur aus der Netflix-Doku.

Noch heute gehören Städte in Lateinamerika zu den gewalttätigsten der Welt – und dies, obwohl Escobar längst tot und die Zeit der übermächtigen Drogenbosse vorbei ist. Warum das so ist, darüber weiss man überraschend wenig. Es gibt mittlerweile einige Indizien dafür, dass nicht der Drogenhandel die Hauptursache der überbordenden Gewalt ist. «In den letzten Jahren nahm in Kolumbien der Drogenhandel zu, die Gewalt jedoch war rückläufig», sagt Enzo Nussio, der seit vielen Jahren erforscht, was die Gewaltspirale in Lateinamerika in Gang setzt. Zudem sei Kolumbien bereits vor Aufkommen des Drogenhandels vor etwa vier Jahrzehnten von Gewalt geprägt gewesen. «Und die Beispiele von Bolivien und Peru zeigen, dass es auch einen weitgehend gewaltfreien Drogenhandel gibt.»

Weniger Gewalt: In Kolumbiens Hauptstadt Bogotá werden heute sechsmal we

Warum dominiert in manchen Weltgegenden die Gewalt, während es anderswo vergleichsweise friedlich zu und her geht? Antworten auf diese Frage will Nussio in den nächsten fünf Jahren zusammen mit drei bis vier Mitarbeitenden finden. Der Forscher, derzeit noch am Center for Security Studies der ETH beschäftigt, wechselt per Anfang

niger Morde begangen als Anfang der 1990er-Jahre. (Bild: Polizeistreife in Bogotá)

2025 an die Universität Zürich. Für sein Projekt zum Thema «Gewaltreduktion» hat er einen SNF Consolidator Grant erhalten.

Sich die Köpfe einschlagen

Die mittlerweile zahlreichen Dokus und Serien im TV und auf Netflix machen zumindest implizit das

personalisierte Böse für die Gewalt verantwortlich: Sie zeigen beispielsweise, wie Pablo Escobar seinen Kontrahenten mit furchteinflössender Miene droht oder kaltblütig das Okay zum Mord an einstigen Verbündeten gibt. Doch Gewalt, da ist sich Nussio sicher, hat strukturelle Ursachen. In Kolumbien hat der 44-Jährige für seine Forschung Dutzende

Lateinamerika

In kaum einem Land der Welt ist die Gewalt ein derart konstanter Faktor wie in Kolumbien. Ab den 1950er-Jahren tobte viele Jahrzehnte lang ein blutiger Bürgerkrieg zwischen dem Staat, linken Guerillagruppen wie der Farc, rechtem Paramilitär und den berüchtigten Drogenkartellen. Im Jahr 2016 einigten sich die Regierung und die Farc auf einen Friedensvertrag.

Als sich die Farc dazu bereit erklärte, sich zu entwaffnen, schrieb der Politologe Enzo Nussio gemeinsam mit US-Professor Oliver Kaplan einen Beitrag in der «New York Times»: «Damit Kolumbien endgültig mit seiner Vergangenheit brechen kann, muss es eine kluge Strategie zur Wiedereingliederung der ehemaligen Kämpfer in die Gesellschaft verfolgen», hiess es darin. Nussio hatte zuvor mehrere Jahre lang in Kolumbien geforscht und dabei mit zahlreichen ehemaligen Kämpfern gesprochen.

Nussio und Kaplan schlugen einen Mix aus Bildungs- und Entwicklungsprogrammen sowie Massnahmen in der Familienpolitik vor, damit die Reintegration der Kämpfer gelingen würde. Sieben Jahre später betrachtet Nussio die Situation in Kolumbien zwiespältig. Ein Ende der Gewalt sei nicht in Sicht, viele Menschen seien unzufrieden. «Die Lage ist heute viel fragmentierter. Es gibt weniger grosse Kartelle oder Guerillagruppen, dafür viel mehr kleinere kriminelle Organisationen», sagt er. Anführer von Aufständischen oder Drogenkartellen würden schneller gefasst, jedoch genauso schnell durch neue ersetzt.

Dass Gewalt in Lateinamerika nicht nur wegen Bürgerkriegen ein schwer wiegendes Problem ist, zeigt das Beispiel der Lynchjustiz. Zu dieser besonders brutalen Form der Gewalt hat Nussio kürzlich ein Buch geschrieben. In Lateinamerika ist Lynchjustiz keine Seltenheit. Nussio identifizierte Tausende von Fällen, in denen gewalttätige Mobs zur Tat schritten. «Lynchgewalt kommt besonders oft dort vor, wo der Staat schwach und lokale Gemeinschaften stark sind», sagt Nussio. «Dann heisst es: Wir schaffen selber Gerechtigkeit.»

ehemalige Kämpfer aus dem Bürgerkrieg interviewt (siehe Kasten). «Wenn man sie davon überzeugt, die Waffen niederzulegen, dann stehen Tausende andere bereit.» Dasselbe dürfte für die Drogenbosse gelten: Hätte nicht Escobar die Macht an sich gerissen, hätte es ein anderer getan. Anders gesagt: Nicht einzelne Menschen, sondern gewisse Umstände führen zu Gewalt. Nur, welche Umstände?

Vor seinem Büro hat Nussio ein Poster im A3-Format aufgehängt. «Urban violence reduction: Bogotá as success and future test case» steht darauf. Und die Frage: Warum nimmt Gewalt in bestimmten Städten Lateinamerikas wie eben Bogotá ab? In der Hauptstadt Kolumbiens geschehen heute sechsmal weniger Morde als noch Anfang der 1990er-Jahre. Die zentrale Frage, die Nussio seit jeher umtreibt, formuliert er so: «Geschieht eine solche Entwicklung spontan oder kann man sie lenken?»

Die bisherigen Versuche der Wissenschaft, diese Frage zu beantworten, hält er für unzureichend. Einerseits gebe es eine ganze Menge an Erklärungsansätzen, wonach Gewalt durch bestimmte Entwicklungen auf der Makroebene minimiert wird. Auf diese Weise argumentieren beispielsweise Historiker:innen, wenn sie erklären, warum wir uns heute in der Schweiz nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen wie noch im Mittelalter: Staatsbildung, Modernisierung, Demokratisierung oder Reduktion der Ungleichheit sind einige Stichworte dazu.

«Die Erkenntnisse solcher Forschung sind aber meist deprimierend», sagt Nussio. «Schliesslich bedeuten sie, dass wir nicht viel tun können und dass es vielleicht noch Hunderte von Jahren dauert, bis die Gewalt zurückgeht.» Und Nussio ist auch skeptisch, ob sie zutreffen. Schliesslich seien die Staaten Lateinamerikas demokratischer und wirtschaftlich weiter entwickelt als viele andere auf der Welt.

Auf einer ganz anderen Ebene beschäftigt sich die kriminologische Forschung mit dem Thema Gewalt. Sie fragt etwa danach, was die Polizei tun muss,

«Menschen vor Gewalt zu schützen, ist eine der wichtigsten Aufgaben von Staaten.»

Enzo Nussio, Politologe

damit die Gewalt in der Stadt abnimmt. Nussio hat dazu Untersuchungen angestellt. Mit Erfolg: So konnte eine von ihm begleitete Kampagne der Polizei die Gewalt in Bogotá reduzieren. Die Polizei hatte in den 150 gefährlichsten Strassenzügen der Stadt Poster aufgehängt. Darauf zu lesen war, wie viele Kriminelle am jeweiligen Ort schon verhaftet wurden. Dass die Kampagne funktionierte, ist aus Sicht der lokalen Behörden ein Erfolg. Denn sie zeigt, dass es für die Polizei einfachere und günstigere Wege gibt, um die Gewalt zu reduzieren, als an jeder Ecke zu patrouilleren.

Dennoch sei er hinterher frustriert gewesen, erzählt Nussio. Denn was man auch beobachten konnte: Die Gewalt kam zurück, sobald die Poster nicht mehr hingen. Ihm wurde klar: Um nicht nur die Symptome, sondern den Kern des riesigen Gewaltproblems zu bekämpfen, genügen Poster nicht. Nun verfolgt Enzo Nussio eine neue Strategie. Er will die Struktur des Gemeinwesens in den Kommunen genauer unter die Lupe nehmen. «Die Beziehung zwischen lokalen und staatlichen Organisationen ist ein entscheidender Faktor», vermutet er. Was er damit meint, erläutert er am Beispiel der «Juntas de Acción Comunal» (JAC), von denen es in Kolumbien Tausende gibt. Dabei handelt es sich um organisierte zivile Gruppen auf kommunaler Ebene. Diese haben in gewissen Regionen Kolumbiens sehr viel Einfluss. Manche davon taten sich aus wirtschaftlichen Gründen zusammen. So traf Nussio in einem Dorf, das er zufällig bereist hat, auf Einwohner, die sich zu einer Vereinigung von Zwiebelbauern zusammengeschlossen hatten. Wer dieser Vereinigung vorsteht, hat vielleicht sogar mehr Macht als der lokale Bürgermeister, da praktisch alle Dorfbewohner arm und vom Zwiebelgeschäft abhängig sind.

Solche lokalen Organisationen arbeiten mal mehr, mal weniger mit den staatlichen Behörden zusammen. In manchen Gegenden sind zivile und staatliche Organisationen richtiggehend verfeindet. «Dort wünschen sich die Menschen nicht mehr, sondern weniger Staat», sagt Nussio. Es gebe aber auch Kommunen, in denen der Präsident der lokalen JAC mit dem Bürgermeister bespricht, wie

es mit der löchrigen Strasse weitergehen soll. Diese funktionierende Zusammenarbeit zwischen zivilen und staatlichen Organisationen könnte ein entscheidender Faktor sein, um die Gewalt langfristig zu reduzieren, glaubt Nussio.

Zeitungstexte durchforsten

Um diese These zu prüfen, braucht der Forscher zuallererst Daten zur Gewalt in Kolumbien. Und zwar sehr viele: Schliesslich möchte er das Auf und Ab von Gewalt zuerst lokal und über die letzten hundert Jahre hinweg dokumentieren. Manche Zahlen erhält er von den Behörden, mit Hilfe von Machine Learning will er zudem digitalisierte Zeitungstexte durchforsten. Auch sogenannte Oral History, also die Befragung von Zeitzeugen, soll mit einfliessen.

Liegen die Daten vor, können Vergleiche angestellt werden. Interessant sind dabei insbesondere jene Gegenden, in denen die Gewalt in einem bestimmten Zeitraum abgenommen hat. Dort kann Nussio mit weiteren Fragen ansetzen: Was waren die Gründe für den Rückgang? Gab es politische Entscheide oder herrschten bestimmte Strukturen vor? Bestenfalls lassen sich Strategien finden, mit denen Gewalt in der Vergangenheit erfolgreich reduziert werden konnte. Ob diese auch heute noch wirken, würde anschliessend in einem Feldexperiment getestet, sagt Nussio.

Aber selbst dann: Werden die politischen und zivilen Akteure vor Ort so handeln, wie es seine Forschung empfiehlt? Nussio zuckt mit den Schultern. «Menschen vor Gewalt zu schützen», sagt er, «ist eine der wichtigsten Aufgaben von Staaten. Erfüllen sie diese nicht, führt das zu grossen Enttäuschungen.» Bis 2030 nimmt sich Nussio nun Zeit, um die Gewaltspirale zu analysieren. «Aber», sagt er, «eigentlich ist das mein Lebensprojekt.»

Dr. Enzo Nussio, enzo.nussio@sipo.gess.ethz.ch

MIKROBIOLOGIE

Adrian Egli hat sich den Mikroben verschrieben –den Bakterien, Pilzen und Viren, die uns sowohl am Leben erhalten als auch töten können. Mit KI und Hightech rückt der umtriebige Wissenschaftler den Krankheitserregern zu Leibe.

Text: Stefan Stöcklin

Bild: Marc Latzel

Adrian Egli kommt gleich zur Sache. Beim Besuch in seinem Büro schreitet er als Erstes zielstrebig zu einem grossformatigen Foto, das unübersehbar in einer Ecke hängt. Darauf abgebildet sind Hunderte von kugel- und stäbchenförmigen Bakterien, bunt eingefärbt und tausendfach vergrössert. «Das Mikrobiom des Kusses meiner Frau – mein Lieblingsbild», schwärmt Egli. Die mit einem Rasterelektronenmikroskop gefertigte Aufnahme zeigt einen kleinen Ausschnitt der erstaunlichen Vielfalt von Mikroorganismen, die unsere Lippen besiedeln. «Allein das Mikrobiom eines Kusses besteht aus 60 Millionen Bakterien», erläutert der Professor für Medizinische Mikrobiologie. «Insgesamt tummeln sich auf unserer Haut mehrere Milliarden Keime, im Darm sind es sogar tausend Milliarden, ist das nicht fantastisch», sagt Egli – und mit jedem Wort ist seine Faszination für die mikroskopisch kleinen Mitbewohner zu spüren.

Die Billionen von Bakterien, Pilzen und Viren sind für uns überlebenswichtig, sie helfen bei der Verdauung, unterstützen unseren Stoffwechsel und das Immunsystem, stimulieren Nervenzellen und sorgen für unser Wohlgefühl. Aber Mikroorganismen haben auch eine dunkle und gefährliche Seite, sie sind Auslöser gefährlicher Krankheiten und können Menschen innert Tagen töten. Als Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie hat sich Egli dieser pathogenen Seite verschrieben und sorgt mit seinen Mitarbeitenden dafür, dass mikrobielle Infektionen möglichst rasch und genau diagnostiziert und behandelt werden können. Dass

Sechs Millionen Bakterien: Adrian Egli vor dem Bild, das das Mikrobiom eines

der umtriebige Forscher in der Mikrobiologie tätig ist, könnte auf den ersten Blick erstaunen. Das Fach hatte in der Vergangenheit eher den Ruf einer beschaulichen Wissenschaft. Das rührte daher, dass Proben von Patient:innen meist mehrere Tage kultiviert werden mussten, bevor sie unter dem Mikroskop und mit weiteren Tests bestimmt werden konnten. Dank technischer Fortschritte in der Diagnostik – allen voran die ultraschnelle Genomsequenzierung – ist von dieser Beschaulichkeit nichts mehr übriggeblieben. Heutzutage kann das Erbgut eines Bakteriums innert Stunden bis auf das letzte Bauteil seiner DNA sequenziert werden.

Gleichzeitig stehen Hightech-Methoden wie Massenspektroskopie und seit neustem auch KI-Verfahren zur Verfügung, um krank machende Mikroorganismen zu charakterisieren. Virtuos nutzt Adrian Egli mit seinem Team diese neuen technischen Möglichkeiten und entwickelt sie weiter. «Mir geht es um rasche und praxisnahe Lösungen», sagt der Wissenschaftler, der sowohl einen medi-

zinischen als auch einen naturwissenschaftlichen

Doktortitel trägt.

Ein Herz für Mikroorganismen

Ursprünglich träumte Adrian Egli von einer Karriere als Grundlagenforscher in der Molekularbiologie. Einer seiner Mentoren in Basel, wo er um die Jahrtausendwende studiert hat, inspirierte ihn für das Thema Medizin und Infektionskrankheiten. Er studierte Medizin und legte eine naturwissenschaftliche Forschungsarbeit über das Polyomavirus BK nach, mit der er den PhD-Titel erwarb. «Infektiöse Mikroorganismen und die Labormedizin sind eine Herzensangelegenheit geworden», sagt er. Das Gebiet sei «unglaublich breit und interessant» und erlaubt ihm, sein Flair für Mathematik und Computertechnologien einzubringen. Zum Beispiel im Problembereich antibiotikaresistenter Bakterien. Diese gefährlichen Keime sind weltweit auf dem Vormarsch, auch in der Schweiz. Mehrere hundert Menschen sterben hierzulande an Infek-

tionen multiresistenter Keime, weltweit sind es gut eine Million. Umso wichtiger ist die rasche Überprüfung im Labor, welche Antibiotika bei einem Krankheitserreger noch wirken, denn die Zeit bis zum Einsatz einer wirksamen Therapie kann über Leben und Tod entscheiden.

Vor kurzem hat Egli in Zusammenarbeit mit Kolleg:innen der ETH ein neuartiges Verfahren entwickelt, das Methoden der Massenspektrometrie mit Methoden der künstlichen Intelligenz verknüpft. Die Massenspektrometrie erstellt einen Fingerabdruck der bakteriellen Eiweissmoleküle eines Erregers. Eine speziell mit Daten resistenter Keime trainierte KI kann danach selbstständig erkennen, ob und welche Antibiotikaresistenzen bei diesem neuen Keim vorliegen. Dieses Verfahren ist deutlich schneller als bisherige Methoden.

Bei solchen disziplinenübergreifenden Projekten hilft Egli seine Begeisterungskraft, mit der er andere von seinen Ideen überzeugen kann. «Ich blicke gerne über den Tellerrand meiner Disziplin

hinaus und schätze Kooperationen mit anderen Kolleg:innen und Fachgebieten», sagt er. Dies praktiziert er auch in einem anderen grossen Forschungsvorhaben zum Thema Virulenz. Sie bezeichnet die Fähigkeit eines Mikroorganismus, Krankheiten zu verursachen – je virulenter ein Bakterium, desto gefährlicher ist es. Erstaunlicherweise werde die Virulenz in der Diagnostik bisher weitgehend ignoriert, dabei sei sie für die Prognose des Krankheitsverlaufs wichtig, sagt Egli. Mit seinem Team und Kooperationspartnern hat er sich nun daran gemacht, Virulenzfaktoren wie beispielsweise die Fähigkeit eines Keims, in das Gewebe einzudringen, zu definieren. Wiederum soll KI zum Einsatz kommen, um den Zusammenhang zwischen den Virulenzfaktoren und den Krankheitsverläufen anhand von Proteindatenbanken der Erreger in verschiedenen klinischen Zentren im Ausland zu bestimmen.

Geborener Netzwerker

Mit den Arbeiten zur Virulenz stösst Egli in neue Bereiche der medizinischen Mikrobiologie vor. «Das Fachgebiet erneuert sich gerade stark», freut er sich. Die «grossartigen Möglichkeiten» am Forschungsplatz Zürich waren denn auch einer der Gründe, weshalb er 2022 von Basel nach Zürich wechselte und die Leitung des Instituts übernahm. Als geborener Netzwerker ist er am neuen Arbeitsort in seinem Element. Diesen Frühling hat er dreissig Fachkolleg:innen zur ersten «paneuropäischen Konferenz über bakterielle Genomsequenzierungen» nach Engelberg geladen. Wie gesagt kann die DNA-Sequenz einer Bakterie innert Stunden eruiert werden, was die diagnostischen Möglichkeiten vervielfacht. Damit können zum Beispiel das Infektionsgeschehen und die Bildung von Resistenzen in nie gekannter Präzision abgebildet werden, vorausgesetzt, die Genomdaten werden möglichst breit ausgetauscht. Wie diese Zusammenarbeit auf europäischer Ebene beschleunigt werden kann, war das grosse Thema der Konferenz. Egli hat diese Zusammenkunft aufgrund seiner Erfahrungen mit Covid-19 initiiert. «Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Genomdaten von Krankheitserregern sind», sagt der Mikrobiologe. Auch damals war Egli an vorderster Front dabei, als es darum ging, die Sequenzdaten von Sars-CoV-2 in der Schweiz systematisch aufzubereiten. In der Folge wurde die Datenbank SPSP (Swiss Pathogen Surveillance Platform) aufgebaut, die allen Labors und dem BAG zur Verfügung steht. Adrian Egli kommt ins Schwärmen. «Die Datenbank ist ein Erfolgsmodell und wird laufend für neue Krankheitserreger ausgebaut», freut er sich und erläutert die neuen Möglichkeiten für die personalisierte Medizin. Und dann blitzt da noch

Vielfältige Darmflora

Für weltweite Schlagzeilen sorgte Adrian Egli vor einem Jahr mit dem Projekt für einen Tresor für Darmbakterien. Dabei geht es darum, die Diversität menschlicher Bakterien für die Nachwelt zu erhalten, ähnlich den Samen wichtiger Nahrungspflanzen, die in Biobanken konserviert werden. Unterdessen lagern in den Kühlkästen im Untergeschoss des Instituts für Medizinische Mikrobiologie rund 2000 Stuhlproben bei minus 80 Grad. Die Darm-Mikrobiome stammen aus Ländern der ganzen Welt, darunter Äthiopien, Brasilien, Thailand oder der Schweiz.

Hintergrund des Projekts «Microbiota Vault», die Egli zusammen mit Pascale Vonaesch von der Universität Lausanne und Nicholas Bokulich von der ETH Zürich lanciert hat, ist der Rückgang der mikrobiellen Vielfalt der Darmflora. Als eine der ersten hat die venezolanische Mikrobiologin Maria Gloria Dominguez-Bello entdeckt, dass die Diversität der Darmflora je nach Wohnort und Umgebung der Menschen unterschiedlich ist und beispielsweise bei den Indigenen im Amazonas höher ist als bei Bewohnern westlicher Industriestädte. «Wir müssen diese Vielfalt bewahren, denn es könnten Arten verschwinden, die uns in Zukunft noch nützlich sein dürften», sagt Mikrobiologe Egli.

eine weitere Eigenschaft auf: seine Begabung zur Kommunikation. Dank seiner überzeugenden und mitreissenden Art ist Egli der geborene Redner –was er auch nutzt, um die Welt der Mikroben breiteren Kreisen zu vermitteln. Zum Beispiel in einem Citizen-Science-Projekt mit Schülern aus Wattwil, bei dem Proben aus der Mundflora gesammelt werden, oder in seinen Vorlesungen für die Kinderuniversität der UZH. Gerne nimmt er sich auch die Zeit für aussergewöhnliche Projekte: So hat er zusammen mit Gymnasiast:innen ein Seminar über Infektionskrankheiten in der Literatur organisiert und erläuterte die medizinischen Hintergründe der «Ballade von der Typhoid Mary» von Jürg Federspiel. Und wenn Medizinstudierende anfragen, ob er zur Party auflegen könnte, sagt er selbstverständlich zu.

Adrian Egli, aegli@imm.uzh.ch

Was es dazu braucht

In der Kindheit wird das Fundament für ein gutes Leben geschaffen. Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche heute mit vielen Herausforderungen und Erwartungen konfrontiert. Was braucht es, um diese erfolgreich zu meistern und gesund und glücklich gross zu werden? Darüber diskutieren der Entwicklungspädiater Oskar Jenni und die Neuropsychologin Nora M. Raschle im Talk im Turm.

Es diskutieren:

Dienstag, 4. Februar 2025

18.15 bis 19.30 Uhr

Restaurant UniTurm, Rämistrasse 71, 8006 Zürich Türöffnung 1.45 Uhr

Der Talk im Turm ist eine Koproduktion von UZH Alumni und UZH Kommunikation.

Entwicklungspsychiater

Entwicklungspädiater

Prof. Oskar Jenni

Neuropsychologin

Prof. Nora M. Raschle

Moderation:

Thomas Gull und Rita Ziegler, UZH Kommunikation

Anmeldung unter: www.talkimturm.uzh.ch

Eintritt (inklusive Apéro): CHF 45

Mitglied bei UZH Alumni: CHF 30

Studierende: CHF 20

Platzzahl beschränkt, Anmeldung erforderlich

EVOLUTIONÄRE ANTHROPOLOGIE

Bei Weissbüschelaffen dauert die Entwicklung der Gehirnregionen, die soziale Interaktionen verarbeiten, unerwartet lange. Sie erstreckt sich – ähnlich wie beim Menschen – bis ins frühe Erwachsenenalter. Das Gehirn von Primaten wird durch verschiedene Einflüsse in der Entwicklung geprägt. Diese unterscheiden sich jedoch zwischen Menschenaffen und Affen mit gemeinschaftlicher Jungenaufzucht wie etwa den Weissbüschelaffen. Bei

Letzteren helfen von Geburt an andere Gruppenmitglieder massgeblich, die Jungen grosszuziehen, ganz wie bei Menschen. Wie sich solche sozialen Interaktionen auf die Gehirnentwicklung der Weissbüschelaffen auswirken, untersuchten internationale Forschende unter der Leitung von Paola Cerrito vom Institut für Evolutionäre Anthropologie der Universität Zürich.

Das Forschungsteam analysierte die Hirnentwicklung mit Magnetresonanztomografie-Daten und konnte zeigen, dass Gehirnregionen, die an der Verarbeitung sozialer Interaktionen beteiligt sind, bei Weissbüschelaffen ähnlich wie beim Menschen eine verlängerte Entwicklungszeit aufweisen. Sie erreichen ihre Reife erst im frühen Erwachsenenalter, was längere Phasen des Lernens aus sozialen Interaktionen ermöglicht. Aufgrund der Parallelen zur Gattung Homo sind Weissbüschelaffen wichtige Modelle für die Untersuchung der

Evolution von sozialer Kognition. «Unsere Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig soziale Erfahrungen für die Gestaltung der neuronalen und kognitiven Netzwerke sind, nicht nur bei Affen, sondern auch beim Menschen», erklärt Cerrito.

Verschiedene Theorien gehen davon aus, dass Menschen mit einem höheren Selbstwertgefühl in der Regel auch befriedigendere sexuelle Beziehungen haben und dass sich beides gegenseitig beeinflusst. Bisher wurde jedoch wenig untersucht, wie sich diese Wechselwirkung im Lauf der Zeit entwickelt. Eine neue Studie, die auf einer repräsentativen Stichprobe von über 11000 deutschen Erwachsenen basiert, liefert hierzu interessante Erkenntnisse. In dieser Studie haben Forschende der Universitäten Zürich und Utrecht Daten analysiert, die über einen Zeitraum von zwölf Jahren erhoben wurden. «Menschen mit einem höheren Selbstwertgefühl neigen dazu, nicht nur häufiger sexuell aktiv zu sein, sondern auch eine grössere Zufriedenheit mit ihren sexuellen Erlebnissen zu empfinden», erklären die Autorinnen Elisa Weber und Wiebke Bleidorn vom Psychologischen Institut der UZH.

Zudem zeigten sich signifikante Zusammenhänge über die Zeit: Veränderungen in der sexuellen Zufriedenheit führten zu Veränderungen im Selbstwertgefühl einer Person, und umgekehrt. Die Erkenntnisse über die dynamische Wechselwirkung zwischen Selbstwertgefühl und sexuellem Wohlbefinden werden durch Theorien gestützt, die den Selbstwert als eine Art soziales Messinstrument betrachten. Dieses Messinstrument gibt an, wie sehr wir uns in unseren Beziehungen zu anderen Menschen akzeptiert und wertgeschätzt fühlen. Positive Erfahrungen in sozialen und intimen Beziehungen können das Selbstwertgefühl steigern, während negative Erfahrungen als eine Art Warnsignal für soziale Ablehnung interpretiert werden und sich langfristig in einem niedrigeren Selbstwertgefühl niederschlagen. Gleichzeitig sind Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl möglicherweise besser in der Lage, ihre Wünsche und Präferenzen gegenüber intimen Partner:innen zu kommunizieren, was sich langfristig in einem höheren sexuellen Wohlbefinden niederschlägt.

Ausführliche Berichte und weitere Themen: www.media.uzh.ch

IM FELD — Archäologe Martin Mohr

Seit 53 Jahren wird auf dem Monte Iato südwestlich von Palermo gegraben und geforscht. Martin Mohr ist seit 25 Jahren mit dabei und mittlerweile Ausgrabungsleiter.

Letztes Jahr erhielt er die Ehrenbürgerschaft von San Cipirello.

Der Monte Iato ist ein geschichtsträchtiger Ort. Hier findet man die Hinterlassenschaften der lokalen Bevölkerung, die im Laufe der Jahrhunderte mit der griechischen, punischen (Karthago) und später mit der römischen Kultur in engem Kontakt stand. «Es ist faszinierend, anhand der archäologischen Funde dem Leben der auf dem Berg ansässigen Bevölkerung über rund 2000 Jahre nachspüren zu dürfen», erzählt Martin Mohr vom Institut für Archäologie der UZH.

Die Wochen der jährlichen Grabungs- und Forschungsarbeiten am Monte Iato sind sehr intensiv. Der Arbeitstag beginnt morgens um sieben. Gemeinsam fahren «gli Svizzeri» und die lokalen Arbeiter aus San Cipirello voller Tatendrang auf den Berg. «Die Studierenden können viel von den

routinierten Grabungsarbeitern lernen», sagt Mohr. Diese seien besonders stolz auf die Ausgrabungen, schliesslich helfen sie mit, die Geschichte ihrer Vorfahren freizulegen. Hand in Hand wird den ganzen Tag gearbeitet. Am Abend werden dann die Funde des Tages gereinigt, restauriert, bestimmt, dokumentiert und archiviert. Zurück in Zürich, erfolgt die wissenschaftliche Aufarbeitung der Funde. Diese spiegeln die Lokalgeschichte, die zugleich der Schauplatz von Weltgeschichte war. Wie die Kriege zwischen Rom und Karthago oder die Eroberung Siziliens durch die Araber.

Um das Puzzle des Lebens auf dem Monte Iato Stück für Stück zusammenzufügen, werden verschiedene wissenschaftliche Methoden eingesetzt. Neben den «traditionellen» archäologischen, wie etwa der Analyse von Keramik und Architektur, spielen auch naturwissenschaftliche Untersuchungen eine wichtige Rolle, etwa 3D-Rekonstruktionen oder die mit der ETH Zürich durchgeführte C14-Datierung von Tierknochen. Damit kann das Alter von organischen Materialien bestimmt werden.

Mittels biochemischer Untersuchungen von organischen Rückständen in Tongefässen können sogar Spuren von Lebensmitteln nachgewiesen werden. So konnte gezeigt werden, dass an Festen auf dem Monte Iato um 500 v. Chr. neben Wein auch bierähnliche Getränke konsumiert wurden. Dieser Nachweis von Bierkonsum wird durch einen Fund bestätigt, der rund 300 Jahre später datiert: Im Wandverputz einer Mauer sind «Graffiti» erhalten, darunter ein Mann mit einem Strohhalm im Mund. Mohr erklärt, dies sei ein bildlicher Hinweis auf Bierkonsum. Die literarische Überlieferung und ethnologische Untersuchungen belegen, dass in der Antike Bier mit einem Strohhalm getrunken wurde. Leider ist die weitere Finanzierung des Forschungsprojekts am Monte Iato nicht einfach. «Ich werde aber alles daransetzen, die Arbeit hier fortzuführen», betont Martin Mohr. Denn auch nach 53 Jahren ist erst ein Bruchteil dieser archäologischen Fundgrube erforscht. Seit zwei Generationen wird am Monte Iato gegraben. Doch es gibt noch viel zu entdecken. Der Berg auf Sizilien wird noch weitere Generationen beschäftigen. Mia Catarina Gull

Vertrauensvolle Eltern, digitale Spielwiesen, inspirierende Vorbilder, gerechtere Schulen, eine gewaltlose Zukunft und ab und zu Krummeluse-Pillen wie Pippi Langstrumpf: Im Dossier beleuchten wir mit UZH-Forschenden aus verschiedenen Disziplinen, was Kinder und Jugendliche benötigen, um gut aufzuwachsen.

Fischen, sich verkleiden, Freundinnen treffen: Fotografin Diana Ulrich hat Kinder und Jugendliche bei ihrer Lieblingsbeschäftigung porträtiert.

Ella (12) liebt es, eigene Fantasy-Masken zu kreieren. Ist eine Maske fertig, inszeniert sie sich damit in der Natur und macht ein Handyvideo für ihren Youtube-Kanal.

DOSSIER — Glücklich gross werden

Eltern können nur beschränkt beeinflussen, wie sich ihre Kinder entwickeln. Damit sie sich gut entfalten können, brauchen Kinder vor allem das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Vieles andere machen sie von sich aus.

Text: Roger Nickl

Was brauchen Kinder, um glücklich gross zu werden? Moritz Daums Antwort auf diese grosse Frage ist kurz und prägnant: eine Schaufel und Schokolade. Die Schaufel steht sinnbildlich für das spielerische Lernen und die motorischen und kognitiven Werkzeuge, die sich Kinder aneignen müssen, um sich im Leben gut zurechtzufinden – zuallererst die Sprache, um sich verständlich zu machen, die Welt zu verstehen und Gefühle zu äussern. Dazu gehören aber auch die Fähigkeiten, sich selbst zu regulieren und aufmerksam zu sein, ohne sich ständig ablenken zu lassen. Die Schokolade steht dagegen für die guten Gefühle, die wichtig sind fürs zufriedene Aufwachsen. Wenn wir Schokolade essen, schüttet unser Körper Endorphine, Glückshormone, aus. «Im übertragenen Sinn heisst das, Kinder brauchen emotionale Sicherheit», sagt Moritz Daum, «sie sollten in guten Beziehungen gross werden, in denen ihnen Vertrauen geschenkt wird und in denen sie anderen vertrauen können.» Wird der Rucksack in der Kindheit grosszügig mit Vertrauen gepackt, so ist das eine gute Voraussetzung für eine schöne Reise durchs Leben.

Moritz Daum erforscht am Psychologischen Institut und am Jacobs Center for Productive Youth Development der UZH, das er als Direktor leitet, wie Kinder sich entwickeln und wie sie ihre Potenziale möglichst ausschöpfen können. Und er ist Mitautor des Buchs «Kindheit. Eine Beruhigung», das diesen

Frühling erschienen ist und es in kurzer Zeit auf die Sachbuch-Bestsellerliste des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» geschafft hat. Das Buch richtet sich an eine breite Leserschaft. Geschrieben hat es ein Autor:innenkollektiv, zu dem Forschende der UZH aus ganz verschiedenen Disziplinen gehören. Von Natur aus neugierig

Eltern haben einen grossen Bedarf an Wissen und es besteht viel Unsicherheit, hat Entwicklungspsychologe Daum festgestellt. Nach Vorträgen zur kindlichen Entwicklung, die er regelmässig hält, kommen immer wieder die gleichen besorgten Fragen: Welcher Erziehungsstil ist der richtige? Wie viel Freiheit braucht mein Kind? Und wie viel Förderung? «Kindheit. Eine Beruhigung» beleuchtet diese und viele andere

«Eltern können den Lebensweg ihrer Kinder weder kontrollieren noch bestimmen.» Oskar Jenni, Entwicklungspädiater

Fragen aus wissenschaftlicher Perspektive. In zwei Kapiteln thematisiert das Buch auch, was Kinder glücklich macht oder was gute Eltern auszeichnet. Allgemeingültige Rezepte dafür gibt es allerdings keine. «Wir wollten keine Ratgeberliteratur mit erhobenem Zeigefinger schreiben, sondern zum Nachdenken anregen, wie eine gute Kindheit gelingen könnte», sagt Moritz Daum. Das Beruhigende dabei: Eltern können sich da etwas zurücklehnen.

Denn ihr Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder ist zwar nicht zu unterschätzen, er ist aber auch nicht so gross, wie sie zuweilen annehmen. Kinder sind intrinsisch motiviert und von Natur aus neugierig – vieles machen sie von sich aus. Studien haben gezeigt, dass Eltern nur zu rund 50 Prozent zum Lebenserfolg ihrer Kinder beitragen, die anderen 50 Prozent macht die Genetik aus. «Eltern können den Lebensweg ihrer Kinder weder kontrollieren noch bestimmen», sagt Entwicklungspädiater Oskar Jenni.

Und sie sollten sich auch nicht für alles verantwortlich fühlen. «Sie haben beispielsweise nicht die Aufgabe, mit ihren Kindern Schulstoff durchzuackern, dafür ist die Schule zuständig», sagt Jenni, «Eltern sollten vor allem auf der Beziehungsebene präsent sein.» Anders gesagt: Sie sind vor allem für die «Schokoladenseite» der kindlichen Entwicklung zuständig. Eine gute, vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern ist für ein Kind entscheidend, besonders wenn es an einer Entwicklungsstörung wie zum Beispiel ADHS oder Legasthenie leidet und deshalb Mühe in der Schule hat. Das weiss Oskar Jenni aus der Praxis.

WAS ES BRAUCHT

schende der ZLS dokumentieren und analysieren seit 1954 die Entwicklung von Menschen von der Kindheit bis ins Alter und arbeitet aktuell mit dem UZH-assoziierten Marie Meierhofer Institut für das Kind zusammen. In einer Untersuchung haben Wissenschaftler:innen des Instituts den Lebensverlauf von Menschen, die in den 1950er-Jahren in einem der Zürcher Säuglingsheime aufwuchsen, mit solchen der ZLS, die in einer Familie gross wurden, verglichen. Die Heimkinder wurden zwar angemessen körperlich gepflegt, sie erfuhren aber weniger emotionale Zuwendung als die Kinder der Vergleichsgruppe. Dieser Mangel hatte weitreichende Folgen. Sie führten im Durchschnitt ein schlechteres Leben: Sie waren weniger zufrieden, kämpften öfter mit psychischen Problemen und starben früher als die ehemaligen Familienkinder.

Eltern sollten für ihre Kinder wie ein Baugerüst sein. «Sie sollten ihnen Halt und Orientierung geben, ihnen gleichzeitig aber auch genug Freiräume lassen und sie nicht zu stark einengen, damit sie wachsen und gedeihen können», sagt Entwicklungspsychologe Moritz Daum.

Der Entwicklungspädiater hat das Buchprojekt «Kindheit. Eine Beruhigung» initiiert und beschäftigt sich als Forscher und Arzt am Kinderspital Zürich intensiv mit dem gesunden Aufwachsen, aber auch mit Problemen und Störungen in der Entwicklung von Kindern. Um gesund aufwachsen zu können, müssen zuerst die kindlichen Grundbedürfnisse gedeckt sein, sagt Jenni. Kinder sollen gut ernährt und körperlich gesund sein können, sie brauchen liebevolle Bezugspersonen, die Möglichkeit, im freien Spiel viele Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, aber sie benötigen auch Orientierung und Struktur und nicht zuletzt stabile Gesellschaften, in denen sie leben und aufwachsen. «In kriegsgeplagten Regionen wie aktuell dem Nahen Osten oder der Ukraine können Kinder nicht glücklich gross werden», sagt Oskar Jenni. Die fünf «V»

Für den Entwicklungspädiater ist klar: Gute und vertrauensvolle Beziehungen in der Kindheit zu erfahren, ist auch für die Lebensqualität und -zufriedenheit im Erwachsenenalter das A und O. «Sie sind noch wichtiger als Intelligenz und Bildung», sagt Jenni. Eine Voraussetzung für das Wohlbefinden des Kindes sei auch die Beziehungsqualität zwischen den Eltern. Die Partner:innen sollten beispielsweise nicht nur darüber diskutieren, wie sie den Alltag organisieren – etwa wer die Kleinen von der Krippe abholt und wer das Nachtessen kocht –, sondern auch über ihre ganz eigenen Vorstellungen, Wünsche und Träume reden. «Sie sollten darauf schauen, dass es ihnen selbst gut geht», sagt Jenni, «das ist extrem wichtig.» Für die Paare selbst, aber auch für die Kinder. Wie entscheidend die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern für die Biografie sind, zeigen auch Untersuchungen der Zürcher Longitudinalstudien (ZLS), die Jenni leitet. For-

Den Heimkindern fehlte eines oder mehrere der fünf «V», wie sie Oskar Jenni nennt – fünf essenzielle Faktoren, die die emotionalen und sozialen Bedürfnisse von Kindern decken und ihnen Selbstvertrauen geben. Eltern, Grosseltern oder andere wichtigen Menschen sollten gemäss den fünf «V» vertraut, verlässlich, verfügbar, verständnisvoll und voller Liebe sein. «Sie sollten präsent, dem Kind zugewandt und in ihren Handlungen voraussehbar sein – das gibt dem Kind das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit», sagt Jenni. Und eben verständnisvoll: Das heisst, sie sollten versuchen, die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes zu erkennen und zu verstehen. Und sie sollten versuchen, adäquat darauf zu reagieren. Dies bedeutet wiederum, dass sie ihre eigenen Vorstellungen und Erwartungen mit den Eigenschaften und Fähigkeiten der Kinder in Einklang bringen. «Nicht jedes Kind ist beispielsweise intellektuell begabt und schafft das Gymi», sagt Oskar Jenni, «es hat dafür vielleicht kreative oder soziale Stärken.»

Klettertürme und Baugerüste

Tatsache ist, dass sich Kinder von Natur aus sehr verschieden entwickeln – eine verbindliche Norm gibt es nicht. Dies haben die ZLS in den letzten Jahrzehnten deutlich gezeigt. Zufrieden und glücklich sind Kinder dann, wenn ihre ganz eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, zusammenpassen. Wenn es zwischen Kind und Umwelt einen «Fit» gibt, wie dies Remo Largo, Oskar Jennis Vorgänger, genannt hat.

Die Forschung hat auch deutlich gemacht, dass Kinder am besten gross werden können, wenn sie bei Aufgaben, die sie noch nicht selbst lösen können, unterstützt und kontrolliert werden, aber dort Freiräume bekommen, wo sie bereits kompetent sind. «Nehmen wir zum Beispiel ein dreijähriges Kind, das einen Kletterturm besteigen will», sagt Oskar Jenni. Ob das Kind bis nach ganz oben kommt oder nicht, hängt von seinen individuellen Fähigkeiten ab. Während die einen kaum über die erste Sprosse hinauskommen, kraxeln andere relativ

DOSSIER — Glücklich gross werden

Eltern erziehen ihre Kinder weltweit unterschiedlich. Im «World Parenting Survey» untersuchen Forschende der UZH, wie sie dies tun.

Text: Roger Nickl

Wie Eltern ihre Kinder erziehen, hängt von ihnen selbst ab – und von der Kultur und der Gesellschaft, in der sie leben. Stehen dort beispielsweise Gehorsam und Pflichterfüllung an oberster Stelle und sind diese Tugenden auf dem Arbeitsmarkt gefragt, dann sind Eltern eher streng und autoritär. Sie bringen ihren Kindern bei, dass Gehorsam und Pflichterfüllung das Aller wichtigste sind und bereiten sie so bestmöglich auf das Leben als Erwachsene vor.

Ganz anders prägt die Kultur den Erziehungsstil etwa in den stark wettbewerbsorientierten USA, wo jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. «Vor allem in Bildungskreisen umschwirren Eltern ihre Kinder dort permanent, kontrollieren und pushen sie», sagt Ulf Zölitz. In einer gross angelegten Studie,

dem World Parenting Survey, haben Zölitz und sein Team am Jacobs Center for Productive Youth Development der UZH von Oktober 2022 bis Februar 2023 die Erziehungsstile von rund 48000 Eltern in 42 Ländern weltweit analysiert und miteinander verglichen. Zölitz ist Ökonom und forscht am Jacobs Center und am Department of Economics der UZH zu Entwicklungsfragen von Kindern und Jugendlichen.

In ihrer Studie unterscheiden die Forschenden drei Erziehungsstile – autoritär, autoritativ und permissiv. Autoritär ist ein Erziehungsstil, der auf dem diktatorischen Prinzip von verbaler und physischer Bestrafung beruht. Der autoritative oder demokratische Erziehungsstil versucht Kindern dagegen zu erklären, weshalb sie etwas dürfen oder eben nicht. Er respektiert die Meinung und die Wünsche des Kindes, setzt aber auch begründete Grenzen. Eltern, die eine permissiven Erziehungsstil pflegen, sind nachgiebiger und haben generell Mühe damit, ein Kind zu disziplinieren. Wie die Wissenschaftler zeigen konnten, leben die meisten Eltern, die permissiv erziehen, in den Niederlanden und in Finnland. Der autoritative Erziehungsstil ist in Europa, aber auch in nord und südamerikanischen Ländern weit verbreitet. «Wohlfahrtstaaten, die Freiheiten zulassen und weniger kontrollieren,

mühelos zur Spitze hoch. «Auch wenn nicht ganz klar ist, ob es ihr Kind bis zur Kletterturmspitze schafft oder auf dem Weg das Gleichgewicht verliert, sollten Eltern nicht zu viel Kontrolle ausüben und Angst haben», sagt Oskar Jenni, «sie sollten das Kind machen lassen, aber da sein und helfen, wenn es herunterzufallen droht.» Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang auch vom «Scaffolding», das für eine positive Entwicklung wichtig ist. Eltern sollten wie ein Baugerüst (engl. Scaffold) für ihre Kinder sein. «Sie sollten ihnen Halt

begünstigen die beiden letzteren Erziehungsstile», sagt Ulf Zölitz. Besonders autoritär wird dagegen in Uganda, SaudiArabien, Indonesien und Indien erzogen. In Indien wird gemäss World Parenting Survey am meisten körperlich bestraft, gefolgt von Ländern Südostasiens und Afrikas.

Aber auch in der Schweiz werden Kinder körperlich gezüchtigt. In der Studie der UZHForschenden gaben 14 Prozent der befragten Eltern an, dies regelmässig zu tun. «Das ist eine erstaunlich hohe Zahl», sagt Ulf Zölitz. Verbreitet ist in der Schweiz die körperliche Gewalt in der Erziehung in allen Schichten. Das heisst, auch Akademikereltern rutscht ab und zu die Hand aus. Die Gründe dafür sieht Ulf Zölitz vor allem in Stress und Überforderung – vieles passiert im Affekt. «Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit würden wir uns mehr ‹positive parenting› wünschen», sagt der Ökonom, «Eltern, die mit ihren Kindern reden, Freiheiten innerhalb von Grenzen ermöglichen und die zu verstehen versuchen, weshalb ihr Kind jetzt gerade ausrastet.»

Prof. Ulf Zölitz, ulf.zoelitz@jacobscenter.uzh.ch

und Orientierung geben, ihnen gleichzeitig aber auch genug Freiräume lassen und sie nicht zu stark einengen, damit sie wachsen und gedeihen können», sagt Entwicklungspsychologe Moritz Daum.

Dieses Gleichgewicht zwischen Freiheit und Kontrolle immer wieder neu zu finden, ist eine Kunst, in der sich Eltern während der ganzen Entwicklung ihrer Kinder üben können. Sind diese klein, geht es vielleicht darum, was man ihnen auf dem Spielplatz zutraut und was nicht, später dann im Teen

Lenny (8) hat das Fischen für sich entdeckt. Er mag alles daran: die Angelrute, die Köder, die Fische und den Kitzel, ob und wann etwas anbeisst.

July-Mae (14) ist zufrieden, wenn sie trainieren kann. Sie träumt davon, bei einem LeichtathletikWettbewerb in einem grossen Stadion als Erste über die Ziellinie zu laufen.

ageralter um die Frage, ob, wie lange und wohin sie in den Ausgang dürfen. Gelingt der Balanceakt, stärkt das das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit und damit wichtige Ressourcen für das spätere Leben. «Ich bin überzeugt, dass eine vertrauensvolle Erziehung Kinder und Jugendliche resilienter macht als ein rigider und autoritärer Erziehungsstil», sagt Moritz Daum (siehe Kasten Seite 30). Zu viel Kontrolle wirkt sich besonders bei Teenagern längerfristig negativ aus. «Sie verhindert die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, schwächt das Selbstwertgefühl der Jugendlichen und schränkt ihr Wohlbefinden ein», sagt Oskar Jenni. Zu wenig Kontrolle sei aber auch nicht gut.

Gerüstbauerinnen und Gleichgewichtskünstler zwischen erzieherischer Freiheit und Kontrolle – Eltern haben einen anspruchsvollen Job. «Sie müssen aber nicht perfekt sein – gut genug genügt», sagt Moritz Daum. Geprägt hat die Idee des «Good enough parenting» der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott. «Gut genug bedeutet, Eltern

sollten für ihre Kinder da sein und ihnen Sicherheit geben – sie sollten ihnen aber auch verständlich machen, wo ihre eigenen Grenzen sind», sagt Moritz Daum. Und obwohl sie die grossen Vorbilder sind, dürfen Eltern manchmal auch Fehler machen. Das ist ein beruhigender Gedanke für die Grossen – und für die Kleinen entlastend, weil sie dann feststellen, dass niemand perfekt sein muss – zum Glück.

Prof. Moritz M. Daum, moritz.daum@uzh.ch

Prof. Oskar Jenni, oskar.jenni@kispi.uzh.ch

LITERATUR: Oskar Jenni (Hg.): Kindheit. Eine Beruhigung, Verlag Kein&Aber, Zürich 2024

DOSSIER — Glücklich gross werden

Jugendliche verbringen häufig viel Zeit auf Tiktok und Co. Doch die Medienforschenden

Sandra Cortesi und Daniel Süss sehen keinen Grund für Eltern, deswegen in Panik zu geraten: Social Media begleiten Jugendliche auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden und tragen oft zu ihrem Glück bei.

Text: Brigitte Blöchlinger

Vielen Eltern kennen die Szene nur zu gut: Der Teenager kommt nach Hause, verschwindet mit einem knappen «Hoi» im Zimmer und schliesst die Tür. Wenn der Vater zum Essen ruft, liegt der Nachwuchs auf dem Bett, die Augen auf das Handy fixiert, und knurrt, er komme gleich. Was er nicht tut. Seit den 2010er-Jahren spielen Social Media im Alltag von Jugendlichen eine bedeutende Rolle. Tiktok, Instagram,

Whatsapp, Youtube, Pinterest und Snapchat nehmen oft so viel Lebenszeit ein, dass es den Eltern bange wird. Sie fragen sich: Kann ein junger Mensch mit so viel Social Media überhaupt glücklich und zufrieden gross werden? Wie berechtigt sind die Sorgen derjenigen, die oft noch «offline» aufgewachsen sind und für die Plattformen wie Snapchat und Tiktok fremd und schwer zugänglich wirken? Oder positiv gefragt: Wie können Social Media dazu beitragen, dass aus Jugendlichen glückliche junge Erwachsene werden? Antworten darauf liefern die Medienwissenschaftlerin Sandra Cortesi und der Medienpsychologe Daniel Süss. Sie forschen seit vielen Jahren zur Social-Media-Nutzung von Jugendlichen und binden die jungen Menschen aktiv in Studien und Workshops ein. Aktiv gestalten und sich einbringen

Sandra Cortesi, Jahrgang 1983, hat Technologie von klein auf Spass gemacht. «Ich hatte das grosse Privileg, als eine der Ersten einen Internetzugang zu haben, mit dem ich aus der Ostschweiz in die Welt hinaus kommunizierte.» Sie ist eine weltweit vernetzte Forscherin, Faculty Associate am Berkman

Klein Center for Internet & Society der Harvard University und Oberassistentin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der UZH. Dort untersucht sie unter anderem den Mediengebrauch von 12- bis 18-Jährigen –in der Schweiz, den USA, Südamerika, Afrika und Asien. In der Schweiz seien Social Media unter jungen Menschen auch deshalb so präsent, weil der Alltag stark digitalisiert ist, sagt Cortesi. Rund 95 Prozent der Schweizer Jugendlichen haben Zugang zum Internet und besitzen ein Smartphone. Trotz dieser allgegenwärtigen Digitalisierung sollten Eltern jedoch nicht den Eindruck gewinnen, dass ihr Einfluss schwindet. «Wenn Eltern möchten, dass ihr Kind beispielsweise freundlich, rücksichtsvoll und zuverlässig ist, sollen sie diese Werte auch weiterhin vermitteln», sagt Cortesi. Werte sind nicht nur im analogen Zusammenleben, sondern auch digital wichtige Leitplanken.

ChatGPT zwei Begriffe kombinieren lassen, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben, wie beispielsweise Ordnung und Chaos. Das kann Spass machen und überrascht mit neuen Impulsen, sagt Sandra Cortesi.

WAS ES BRAUCHT

Für viele Jugendliche sind Social Media und Apps so attraktiv und wichtig, weil sie eine ideale Spielwiese bieten, um Ideen einfach mal auszuprobieren. Auch komplexe Konzepte wie divergentes Denken können sie hier unbeschwert erkunden. «Das kann Spass machen und überrascht mit neuen Impulsen», sagt Medienforscherin Sandra Cortesi.

Cortesi ist überzeugt, dass auch Jugendliche, die viele Stunden online verbringen, glücklich sein können. Ein gutes Lebensgefühl hängt für die Forscherin nicht primär von der Bildschirmzeit ab, sondern ist vielmehr das Resultat einer aktiven und bewussten Lebensgestaltung. «Sowohl in der Offline-Welt als auch in den Social Media ist es wichtig, sich aktiv einzubringen, etwa indem man Posts kommentiert, kreativ ist, neue Dinge lernt oder sich in einer Community engagiert.»

Divergentes Denken erproben

Wenn der Social-Media-Konsum ihrer Kinder überhandzunehmen droht, können Eltern entgegenwirken, indem sie das Thema offen ansprechen, so Cortesi. Sie können beispielsweise ihre Kinder dazu ermutigen, Social Media als Plattform für kreative Projekte zu nutzen, statt nur passiv Inhalte zu konsumieren. Viele Jugendliche interessieren sich für spezifische Themen oder möchten an gesellschaftlichen Debatten teilhaben. Eltern können Jugendliche dazu anregen, Social Media gezielt als Lern- und Diskussionsplattform zu brauchen. Sie können aber auch kritische Punkte einbringen und mit ihren Kindern über die Geschäftsmodelle und die von Meta, Alphabet und Co. entwickelten Algorithmen sprechen. Wenn Jugendliche verstehen, dass Plattformen wie Tiktok, Instagram, Youtube darauf ausgelegt sind, ihre Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden, entwickeln sie eher Strategien, um sich davon abzugrenzen. Selbst als Vorbild zu agieren, sich mit Social Media auseinanderzusetzen und die Themen offen zu diskutieren – das ist laut Cortesi der beste Weg, um Jugendliche langfristig zu befähigen, ihre Social-Media-Nutzung eigenverantwortlich zu gestalten.

Für viele Jugendliche sind Social Media und andere digitale Technologien so attraktiv und wichtig, weil sie eine ideale Spielwiese sind, um Ideen einfach mal auszuprobieren. Auch komplexe Konzepte wie divergentes Denken können sie hier unbeschwert erkunden – etwa indem sie mithilfe von

Auf Online-Plattformen können junge Menschen das tun, was sie am liebsten tun, sagt auch der Medienpsychologe Daniel Süss: mit Freund:innen kommunizieren, sich vernetzen, Informationen zu ihren Fragen finden, gamen, mit Fotos und Videos kreativ sein und Musik hören. Social Media eröffnen Jugendlichen unzählige alternative Welten zu ihrem Daheim – «das macht es für die Eltern anstrengender, ihren Kindern die eigenen Werthaltungen näherzubringen», so Süss. Doch resignieren müssen sie deswegen nicht. In der Schweizer Langzeitstudie «JAMES», die Süss an der ZHAW mitleitet, haben die Jugendlichen angegeben, dass ihnen ihr direktes Umfeld – Freund:innen, die Familie, die Gemeinde – nach wie vor sehr wichtig ist. Auch verbinden sich Jugendliche in ihren sozialen Netzwerken vorwiegend mit Menschen, die sie auch im Alltag treffen.Daniel Süss ist wie Sandra Cortesi von Haus aus Psychologe; als UZH-Professor hat er sich auf Mediensozialisation und Medienkompetenz spezialisiert. Wie beantwortet er die Frage, welche Social-Media-Nutzung Jugendliche dabei unterstützt, zufriedene und glückliche junge Erwach-

«Ein gutes Lebensgefühl hängt von einer aktiven Lebensgestaltung ab, nicht von der Bildschirmzeit.»

Sandra Cortesi, Medienwissenschaftlerin

sene zu werden? «Jugendliche müssen sich von den Eltern lösen und eine eigene Identität und eine selbstgewählte Community ausserhalb der Familie finden – das sind wichtige Entwicklungsaufgaben», sagt Süss. Social Media haben da viel zu bieten.

Wer bin ich, wie möchte ich werden?

Weil sich in der Pubertät der Körper der Mädchen und Jungen stark verändert, sind das Körperselbstbild und verschiedene Rollenbilder zentrale Themen für Jugendliche, sagt Süss. Dabei werden die Jugendlichen mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die sie nicht mehr mit den Eltern besprechen wollen.