UZH magazin

Die Zeitschrift für Wissenschaft & universitäres Leben

erfolgreich — 28

ausserdem:

Vielsprachige Schweiz — 10

Natürlicher Ersatz für Pestizide — 16

Die zweite Quantenrevolution — 60

SONDERAUSGABEinKooperationmit:

Als Absolventin oder Absolvent der UZH gehören Sie zum grossen Netzwerk der UZH-Alumni und tragen den guten Ruf unserer Alma Mater in die Gesellscha . Erzählen Sie Ihren Studienkolleg:innen von uns und helfen Sie mit, unsere Gemeinscha zu erweitern.

Erfahren Sie, wie Sie mitwirken können.

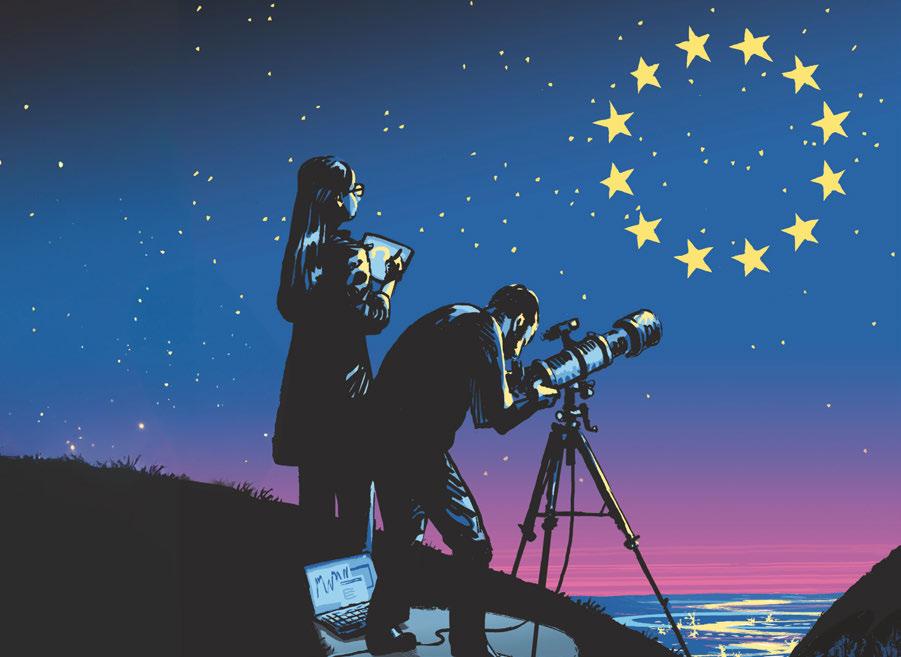

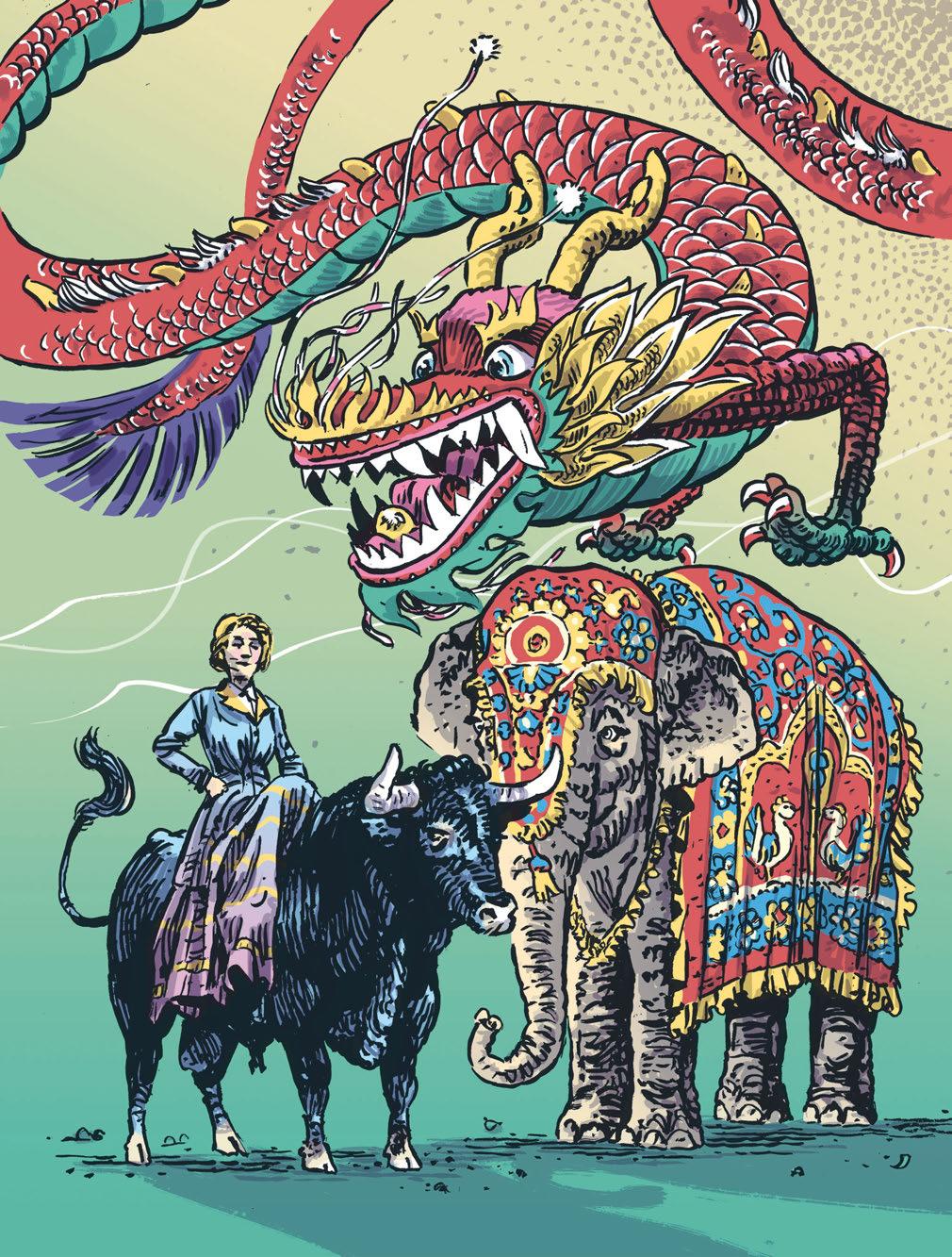

Die Welt wird gerade neu geordnet. Europa scheint von allen Seiten unter Druck: Ein aggressives Russland bedroht die europäische Sicherheit und missachtet mit dem Krieg in der Ukraine die internationale Ordnung. Der neue USPräsident unterminiert die transatlantische Partnerschaft und China macht Europa auch bei der Hochtechnologie und den Autos

«Europa muss strategisch unabhängig werden», sagt Politikwissenschaftlerin Stefanie Walter.

Konkurrenz. Hinzu kommt, dass in vielen europäischen Ländern autoritäre populistische Parteien Demokratie und Rechtsstaat aushebeln wollen.

Wie steht es um Europa, was kann der alte Kontinent tun, um sich zu behaupten im neuen Spiel der Mächte? Was kann er tun, um den Wohlstand und die Sicherheit seiner Bürger:innen zu bewahren? Wir haben diese Fragen mit Expert:innen der UZH diskutiert und versuchen, sie aus historischer, politischer, juristischer, ökonomischer und ökologischer Perspektive zu beantworten. Das Fazit: Europa ist nach wie vor eine ökonomische Macht. Doch dieses Potenzial wird zu wenig genutzt, um geopolitisch eine gewichtige Rolle zu spielen. Und man hat sich allzu lange in der nun offensichtlich falschen Sicherheit gewiegt, unter dem Schutz der USA und der Nato zu stehen.

Nun muss Europa schnell umdenken und politisch und militärisch auf eigenen Beinen stehen. «Europa muss strategisch unabhängig werden», sagt die Politikwissenschaftlerin Stefanie Walter. Dazu gehört, dass es die allenthalben angekündigte Aufrüstung koordiniert und eine europäische Sicherheits und Verteidi

gungspolitik entwickelt, betont Politikwissenschaftler Jonathan Slapin. Und Europa muss sich auch ökonomisch zusammenraufen und seinen grossen Binnenmarkt besser nutzen, da sind sich der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann und der Ökonom Mathias Hoffmann einig. Dazu gehören ein vereinheitlichter Kapitalmarkt und Bankenfusionen, damit sich Unternehmen einfacher finanzieren können.

Was sich deutlich zeigt: Europa ist nur stark, wenn es geeint auftritt und man sich darauf einigen kann, wie es in Zukunft weitergehen soll. In eine ganz andere Richtung gehen wollen die autoritären Populisten und die neuen Nationalisten. Sie wollen kein geeintes Europa, sondern ein fragmentiertes, wo jeder für sich selber schaut, zum Schaden aller. Die Zukunft Europas hängt davon ab, welche der beiden politischen Visionen sich schlussendlich durchsetzt.

Weiter in diesem Heft: 2025 ist das UNOJahr der Quantenphysik. Im Interview erklärt der UZHPhysiker Titus Neupert, wie die Quantenphysik die Welt verändert hat, wie sie die technologische Entwicklung vorantreibt und welche Rolle die UZH dabei spielt.

Die Rechtsanwältin und UZHAlumna Cordelia Bähr ist der juristische Kopf hinter der erfolgreichen Klage der Schweizer Klimaseniorinnen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Im Porträt stellen wir die erfolgreiche Juristin vor.

Lange Zeit galt die Schweiz als viersprachiges Land. Das hat sich grundlegend verändert, wie das neue Buch «Sprachenräume der Schweiz» zeigt, das von UZHLinguist:innen herausgegeben wurde.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre Ihre UZH-Magazin-Redaktion Thomas Gull und Roger Nickl

16

PFLANZENBIOLOGIE

16

Der Pflanzenphysiologe Cyril Zipfel erforscht, wie das Immunsystem von Pflanzen widerstandsfähig gemacht werden kann gegen Krankheiten und Schädlinge.

LINGUISTIK

Vielsprachige Schweiz — 10

In der Schweiz sind heute weit mehr als vier Sprachen zu Hause. Das zeigt das Buch «Sprachenräume der Schweiz» das von UZH-Linguist:innen herausgegeben wurde.

MEDIZIN

20

Seltene Krankheiten betreffen oft den Stoffwechsel. Der Universitäre Forschungsschwerpunkt ITINERARE entwickelt neue Therapien für solche Leiden.

IM FELD — 25

Gewitzte Meeressäuger

Europa ist gefordert: geopolitisch, militärisch, ökonomisch und ökologisch. Forschende der UZH analysieren in diesem Heft, wie es um den alten Kontinent steht und was getan werden muss, um die Herausfoderungen zu meistern.

UZH LIFE — Data Stewards

im

— 50

An der UZH sorgen Data Stewards dafür, dass Forschungsdaten vielfältig genutzt werden können.

PORTRÄT — Cordelia Bähr

— 56

Cordelia Bähr setzt sich für den Klimaschutz ein und wurde von der Zeitschrift «Nature» ausgezeichnet.

INTERVIEW — Physiker Titus Neupert

Zweite

— 60

Titus Neupert erklärt, wie die Quantenphysik vor 100 Jahren die Welt veränderte und wie sie heute eingesetzt wird.

RÜCKSPIEGEL — 6

BUCH FÜRS LEBEN — 7

DAS UNIDING — 7

DREISPRUNG — 8

ERFUNDEN AN DER UZH — 9

IMPRESSUM — 65

NOYEAU — 66

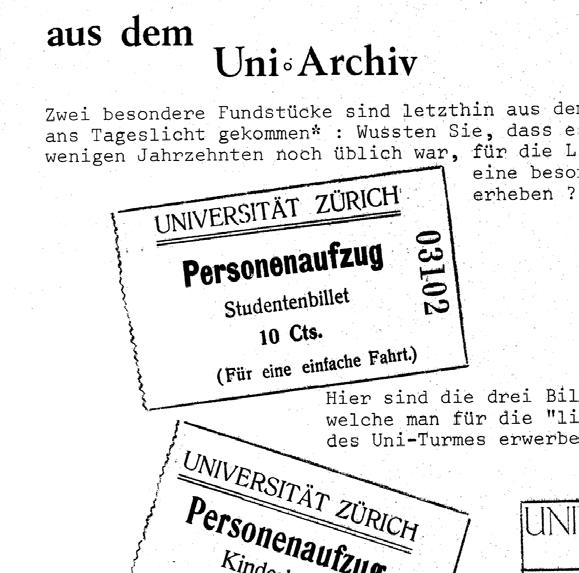

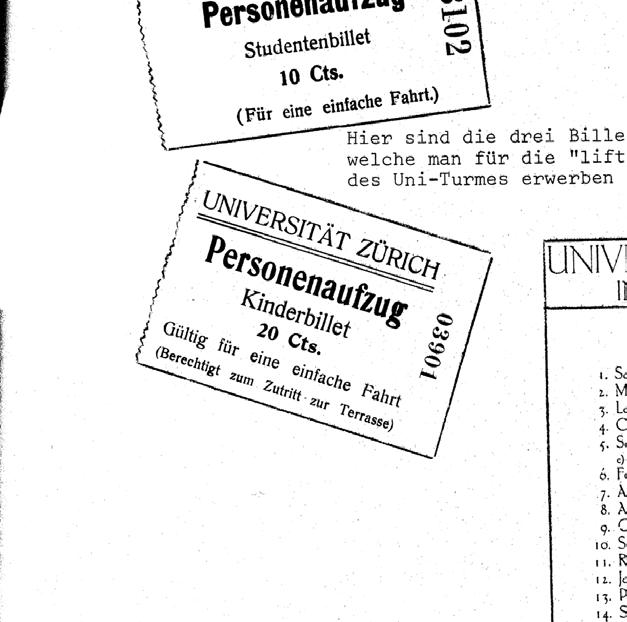

auf einen elektrischen Knopf» einfach zu bedienen. Die Herstellerfirma, «die

Beamten des Universitätsbureaus und weitere Fachpersonen» empfahlen jedoch aus Sicherheitsgründen einen bedienten Betrieb. Dieser musste entsprechend finanziert werden. Das Architekturbüro Curjel & Moser berechnete, dass eine Fahrt 4 Rappen Betriebskosten in Form von «elektrischer Kraft» verursachen werde. Hinzu kamen die Kosten des «Liftiers». Gesucht wurde «ein zuverlässiger, gewissenhafter, nicht zu junger Mann». Zwischen den Vorlesungen könne die angestellte Person andere Arbeiten erledigen, hiess es im Antrag an die Erziehungsdirektion – etwa im in der Nähe liegenden Archäologischen Museum oder in der Lesehalle im Turm-

Mittels Klingel am Lift konnte der Liftier gerufen werden. Veranschlagt wurde eine monatliche Besoldung von 150 bis 180 Franken. Die Fahrtkosten betrugen 30 Rappen für eine einzelne Fahrt und eine Semesterkarte kostete 2 Franken. Dozierende, «kränkliche und gebrechliche Studenten», Regierungsräte und Beamte der Bau- und Erziehungsdirektion fuhren kostenlos.

Tatsächlich hatten dann aber im Wechsel Heizer, Hauswart und Gärtner

Mit unserer Weiterbildung gewinnen

Sie vertiefte Kenntnisse der Theorie und globalen Geschichte der Fotografie aus kunst, kultur und medienhistorischer Perspektive. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von einem facettenreichen und praxisorientierten Studium des Bildmediums Fotografie und seinen vielfältigen Kontexten! Dauer:

die Aufgabe inne. In den ersten Wochen wurde der Lift rege genutzt und generierte Tageseinnahmen von 9 bis 35 Franken. Auch Touristen, die die Aussicht vom Turm geniessen wollten, gehörten zu den Kunden. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gingen die Einnahmen zurück und erreichten keine 500 Franken pro Semester mehr.

Ab 1916 wurde der Lift nur noch auf terminliche Absprache mit den Dozierenden bedient und Auswärtige nutzten die Klingel, um auf sich aufmerksam zu machen. Später wurde auf ein Schlüsselsystem umgestellt. Mit dem Wachstum der UZH nahmen die Probleme zu. Der Lift war dauernd besetzt und die Schlösser konnten «mit Drähten» und «jedem beliebigen Flachschlüssel» manipuliert werden.

Auf den Wunsch des Hauswarts 1959, bessere Schlösser anzubringen, entgegnete der Rektor, dass er beabsichtige, einen zweiten Lift bauen zu lassen. Doch bis diese Idee umgesetzt wurde, dauerte es einige Zeit. 1969 schliesslich sprach der Kantonsrat den Kredit und ein paar Jahre später wurde der zweite Lift in Betrieb genommen. Martin Akeret, UZH Archiv

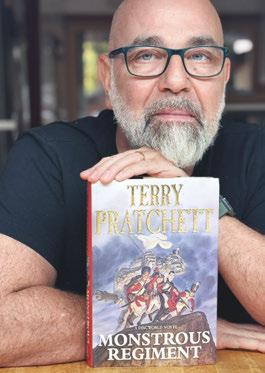

Sir Terry Pratchett (1948–2015) war ein englischer Autor und Satiriker, dessen Werk vor allem die Absurditäten und Ungerechtigkeiten unserer Welt mit Scharfsinn und Humor beleuchtet hat. Im Jahr 2007 wurde bei ihm eine aggressive Form von Alzheimer diagnostiziert. Fortan widmete sich Pratchett in seinen letzten Lebensjahren den Themen Sterbehilfe und Würde im Angesicht des Todes, unter anderem in einem bewegenden Dokumentarfilm über Dignitas. Sein Tod im März 2015 bedeutete für die Literatur welt den Verlust eines der originellsten Geister unserer Zeit. Als ich eingeladen wurde, einen Beitrag für die Rubrik «Buch fürs Leben» zu schreiben, überlegte ich zunächst, ein Werk zu wählen, das intellektuell anspruchsvoll und literarisch erhaben wirkt – vielleicht etwas von Schlink, Süsskind, Benioff oder einem anderen «richtigen» Schriftsteller. Doch ich entschied mich stattdessen für «Monstrous Regiment» (dt. «Weiberregiment») von Terry Pratchett, das ich meinen Kindern (zu dem Zeitpunkt bereits Jugendliche) auf einem Campingtrip am Lagerfeuer vorgelesen hatte. Ich bekenne mich dazu, nicht nur dieses Buch, sondern die gesamte «Scheibenwelt»Reihe immer und

immer wieder zu lesen. «Weiberregiment» erzählt die Geschichte von Polly Perks, die sich als Mann verkleidet, um in die Armee ihres kriegsgebeutelten Heimatlands Borograwia einzutreten und ihren verschollenen Bruder zu finden. Während sie und ihre Kameraden – ein kurioser Trupp von Aussenseitern – sich in den Krieg stürzen, entwirft Pratchett eine bitterkomische und gleichzeitig berührende Parabel über Geschlechterrollen, Identität, Macht und die Absurdität des Krieges. Mit seiner typischen Mischung aus scharfsinniger Satire und liebevollem Verständnis für menschliche Schwächen beleuchtet Pratchett nicht nur gesellschaftliche Normen, sondern vor allem auch die stillen Helden, die sich gegen sie auflehnen. Seine Figuren – weder durchwegs tugendhaft noch vollständig verdorben – verkörpern die Komplexität des Menschlichen, und sein Witz ist ebenso zärtlich wie gnadenlos. Die «Bösen» sind selten klassisch diabolisch, sondern meist schlicht engstirnig, kleinlich oder von Macht korrumpiert, während die «Guten» mit Fehlern und Zweifeln ringen. Kein Werk von Pratchett erhebt den Anspruch, grosse Literatur zu sein, doch in seiner eigenen, unverwechselbaren Art schafft er Geschichten, die unter die Haut gehen.

Wenn ich zwischen den ehrwürdigen Regalen der Hochliteratur und Pratchetts farbenprächtiger, ironischer und zutiefst menschlicher Scheibenwelt wählen müsste, fiele meine Wahl ohne Zögern auf Letztere. Denn Pratchetts Fantasiewelt ist weit mehr als blosse Unterhaltung – sie ist eine Einladung, unsere eigene Welt mit scharfem Blick, einem Lächeln und manchmal auch durch Tränen zu betrachten. Für mich verkörpert sie genau das, was ein «Buch fürs Leben» ausmacht: die Fähigkeit, uns tief zu berühren, zum Nachdenken anzuregen und dabei dennoch zu unterhalten.

Prof. Burkhard Becher ist Professor für Experimentelle Immunologie an der UZH.

Schlank, sechseckig und tiefblau ist der Bleistift. An seinem oberen Ende prangt in grossen weissen Lettern das Hoheitszeichen: UZH. Das unscheinbare Schreibgerät ist nicht nur eines von zahlreichen Produkten im UZHMechandiseShop, sondern auch der Spross einer langen Geschichte. Schon die Ägypter sollen vor 5000 Jahren Schilf, Bambus oder Papyrusrohre mit flüssigem Blei ausgegossen und zum Schreiben verwendet haben. Seine Wurzeln hat der Bleistift, wie wir ihn heute kennen, im England des 17. Jahrhunderts. Damals wurden in Borrowdale nördlich von Manchester grosse Graphitvorkommen entdeckt. Aus dem dunklen, mattglänzenden Stoff, den man zuerst für Bleierz hielt, wurden später Minen hergestellt, die mit Holz ummantelt wurden. So verbreitete sich das Schreibgerät von den Britischen Inseln aus in ganz Europa.

Die damals neuen Graphitminen veränderten zwar das Schreiben, am alten Namen änderten sie allerdings nichts. Der blieb: Bleistift. Seit dem 19. Jahrhundert werden Bleistiftminen aus einem GraphitTonGemisch gebrannt. Je nach Mischungsverhältnis lassen sich so verschiedene Härtegrade der Mine herstellen. Der UZHBleistift ist mittelhart und eignet sich besonders zum Schreiben und Zeichnen. Heute einen Bleistift zu benutzen, mag angesichts modernster digitaler Schreibtechnologien antiquiert erscheinen, er hat aber immer noch seine Vorzüge. Will man eine kurze Notiz machen, eine Skizze anfertigen oder an einer langweiligen Sitzung etwas kritzeln, ist er schnell und unkompliziert zur Hand. Und er funktioniert im Gegensatz zu einem Kugelschreiber ganz zukunftstauglich auch im Weltraum. Roger Nickl www.shop.uzh.ch

In meinem Ökonomiestudium habe ich anfangs gelernt, dass mehr immer besser ist und höheren Nutzen bringt. Später wurde diese Annahme relativiert. Es gibt Güter, bei denen mehr den Nutzen reduziert (Schadstoffe), und es gibt auch solche, von denen eine ganz bestimmte Menge optimal ist (beispielsweise Sahnetorte – irgendwann wird einem übel).

Sobald man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, rücken die Wechselwirkungen zwischen Gütern in den Blick. Der Flug in mein Lieblingsland Indien ist nur zu haben, wenn ich gleichzeitig CO2-Emissionen in Kauf nehme. Ich weiss aber, dass diese zur Klimaveränderung beitragen, zu Hitzewellen, Dürreperioden, Überschwemmungen und Gletscherschwund.

Dann muss ich abwägen, mir bewusst machen, was mir wichtiger ist. Man sagt, der Kampf gegen die Erderwärmung sei durch Konsumverzicht nicht zu gewinnen. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die auf Gletscher nicht verzichten wollen, sondern doch lieber mal auf einen Flug? Dann ist weniger mehr.

Katharina Michaelowa ist Professorin für Entwicklungspolitik und Dekanin der Philosophischen Fakultät.

Im Klassenzimmer oder Seminarraum neigen Lehrpersonen manchmal dazu, alles kontrollieren zu wollen: Jede Minute wird strukturiert, die Anzahl der Aufgaben genau vorgegeben und die Lösungen ausgiebig besprochen. Diese Art der Kontrolle vermittelt einem das Gefühl, alles fest im Griff zu haben. Doch wäre weniger hier nicht mehr?

Wenn Lehrende den Mut haben, sich zurückzunehmen und Freiräume zu gewähren, kann etwas Überraschendes entstehen. Die Lernenden beginnen, Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Wer mitbestimmen und mitgestalten darf, ist motiviert. Die Lernenden entwickeln zudem Strategien, um ihren Lernprozess zu planen, zu überwachen und zu evaluieren. Freiräume fördern also die Eigeninitiative und die Selbstregulation. Das ist nicht immer einfach. Weniger Kontrolle bedeutet nämlich auch, mit Unsicherheiten umgehen zu können – sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lehrenden selbst. Doch keine Angst, diese Unsicherheiten sind Teil des Prozesses. Gerade in diesem Rahmen entstehen neue Erkenntnisse.

Yves Karlen ist Professor für Gymnasialpädagogik sowie Lehr- und Lernforschung.

Datenqualität ist entscheidend

Man könnte meinen, dass diese Frage in Bezug auf Daten ganz klar mit Nein beantwortet werden sollte; es scheint immer besser zu sein, mehr Daten zu erheben, um eine Fragestellung genauer zu untersuchen. Als Statistiker muss ich jedoch mit unserer Standardantwort aufwarten: es kommt darauf an! Mehr Datenpunkte machen es tatsächlich einfacher, zur vielbegehrten statistischen Signifikanz zu kommen. Das kann aber relativ häufig dazu führen, dass man diese erreicht, obwohl der praktische Nutzen viel zu klein ist, um relevant zu sein. Für die Statistik wäre es auch oft wichtiger, qualitativ hochstehende Daten zur Verfügung zu haben als sehr viele, aber schlechte Daten. Dazu ist die Entwicklung von Large Language Models (LLMs) ein aktuelles Beispiel. Diese Modelle benötigen enorme Datenmengen für ihr Training, weshalb oft auf alle verfügbaren Daten zurückgegriffen wird. Diese Vorgehensweise kann jedoch gerade durch die suboptimale Datenqualität zu Verzerrungen in den Modellen führen, die gravierende Folgen haben können. Quantität kompensiert also nicht zwangsläufig Qualität. Analog zum Tierschutzprinzip der 3R (Reduce, Refine, Replace) und dem dortigen Motto «So wenig wie möglich, so viel wie nötig» gilt auch in der Datenanalyse: Die Qualität der Daten ist oft entscheidender als ihre reine Menge. Reinhard Furrer ist Professor für Angewandte Statistik.

ERFUNDEN

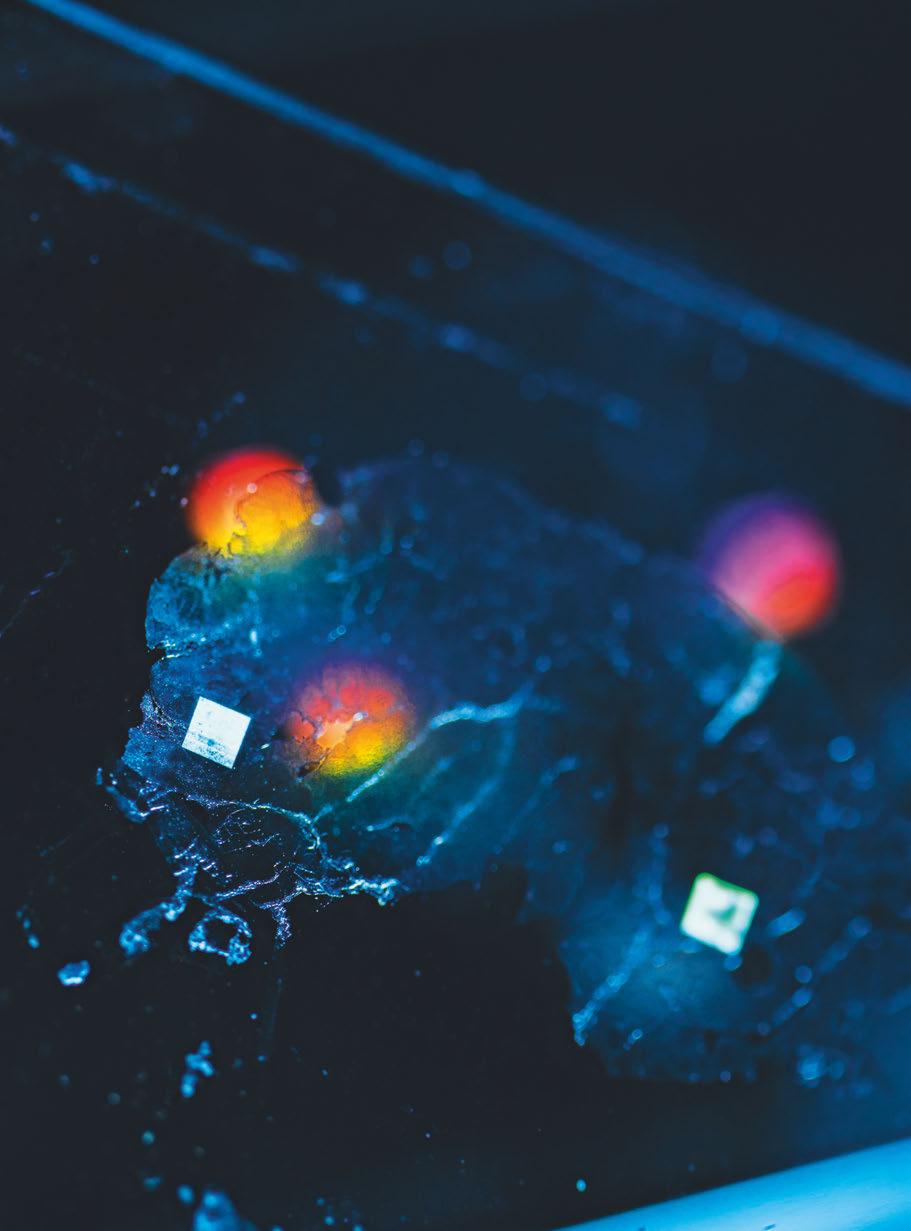

Die Behandlung von Krebs verbessert sich rasant. Ständig werden neue Therapien entwickelt und diese werden immer stärker personalisiert. Die meisten Krebstherapien nehmen Proteine der Tumorzellen ins Visier oder sie versuchen zu beeinflussen, wie Immunzellen auf Tumorzellen reagieren. Für die Behandlung müssen die Ärzte deshalb wissen, welche Proteine sich auf den Tumorzellen befinden und wo. Der UZHSpinoff Navignostics liefert genau diese Informationen mit der Methode der räumlichen Einzelzellproteomik. Damit können in einem einzelnen Tumorschnitt bis zu 50 Proteine nachgewiesen und sichtbar gemacht werden. Diese hochauflösenden Bilder werden dann analysiert. So entsteht ein individualisiertes Profil der Tumorzellen. Dieses bildet die Grundlage für eine massgeschneiderte Therapie. «So lassen sich jene Medikamente identifizieren, auf die die Tumorzellen am besten ansprechen», erklärt UZHProfessor Bernd Bodenmiller, einer der Gründer von Navigonstics, «damit werden die Behandlungen erfolgreicher und die Nebenwirkungen können reduziert werden.»

Navignostics wurde 2022 gegründet als Spinoff des Bodenmiller Lab an der UZH. www.navignostics.com

Text: Thomas Gull, Bild Frank Brüderli

Die Schweiz ist längst kein viersprachiges Land mehr, sondern ein vielsprachiges. Das neu erschienene Buch «Sprachenräume der Schweiz» analysiert diesen Wandel und beleuchtet die Sprachenvielfalt der Schweiz.

«Sprache ist Ausdruck von vielfältigen Geschichten, Kulturen und Identitätsvorstellungen.»

Johannes Kabatek, Romanist

Text: Simona Ryser

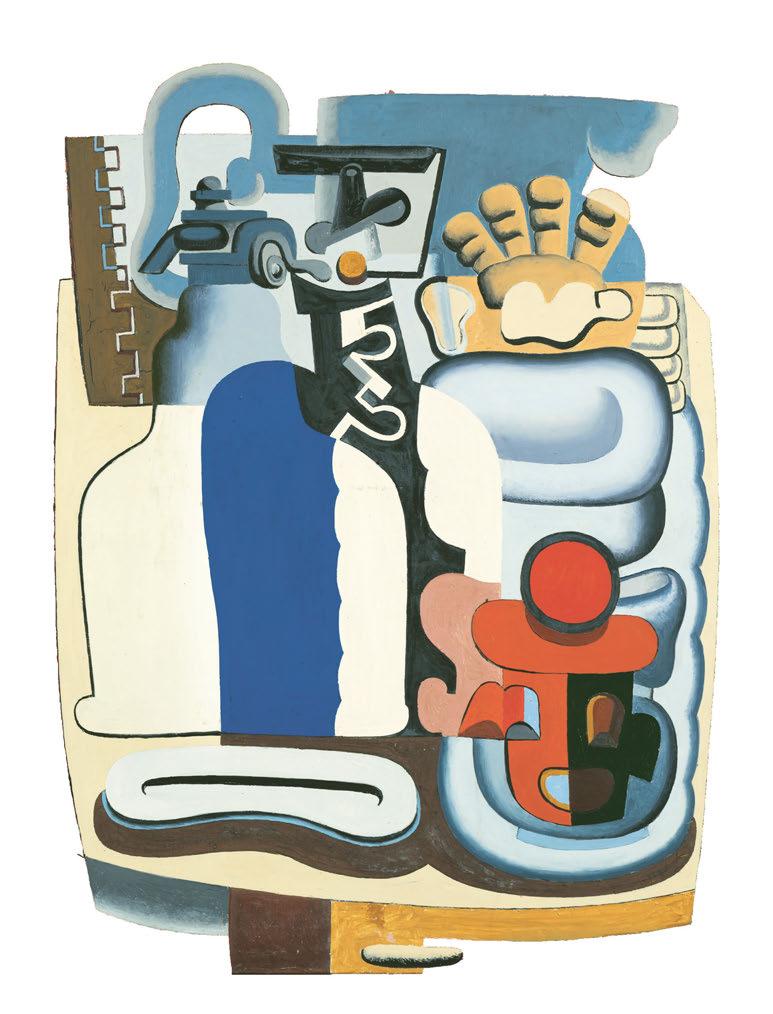

Illustration: Cornelia Gann

Die Jungs drängen sich im Tram am Mittag, der Hunger will gestillt werden. Schmunzelnd schaue ich zum Fenster hinaus, während ich der Jugendsprache lausche: «Gömmer Migros Poulet?» Der sogenannte Balkan-Slang, bei dem Präpositionen, Artikel und Pronomen weggelassen werden und der das lässige Staccato der jungen Leute rhythmisiert, ist schon seit einiger Zeit Mode. Einst von den Migrationssprachen aus Ex-Jugoslawien inspiriert, ist er längst als Idiom in die Jugendsprache eingegangen. Doch spitze ich die Ohren noch etwas länger, höre ich eine ganze vielsprachige Stimmensinfonie: Zwei junge Girls reden englisch, zwei Damen hochdeutsch, Businessleute unterhalten sich spanisch, andere sprechen serbokroatisch, eine Mutter plaudert mit ihrem Kindergartenkind ukrainisch, hinter mir erklärt jemand in breitem Berndeutsch das bevorstehende Mittagsmenü und eine weibliche Stimme kontert in schnoddrigem Zürichdeutsch.

Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit – es ist unüberhörbar: Die Schweiz hat sich vom Vier- zum Vielsprachenland gewandelt. Einst war «Die Viersprachige Schweiz» von 1982 das Standardwerk zur Mehrsprachigkeit des Landes. Jetzt gibt es ein umfangreiches Update: das Buch «Sprachenräume der Schweiz», herausgegeben von der Germanistin Elvira Glaser, dem Romanisten Johannes Kabatek und der Slavistin Barbara Sonnenhauser. Der gut 500 Seiten starke Wälzer, der sich beim genaueren Hinsehen als kurzweiliges Nachschlagewerk entpuppt, versammelt Artikel zu den vier Landessprachen und zu den am häufigsten gesprochenen Migrationssprachen Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und der Sprache der Nachfolge-

staaten Jugoslawiens: Bosnisch-Kroatisch-Montenegrinisch-Serbisch (BKMS), wie sie im Buch differenziert genannt wird.

Darüber hinaus werden auch einige Besonderheiten erörtert. Beispielsweise weshalb in Samnaun auch Südbairischer und Tiroler Dialekt gesprochen wird; wie das nur noch selten gesprochene Jiddisch nach Zürich-Wollishofen kam oder welche Sprachen die Schweizer Täufer in Nordamerika gesprochen haben. Und es gibt einen Beitrag über die Unterschiede der drei verschiedenen Gebärdensprachen in der Schweiz. Weltweit sind gar 159 dokumentiert.

Gelebte Mehrsprachigkeit

Die Schweiz ist ein sprachenfreudiges Land. Tatsächlich spricht die grosse Mehrheit der Bevölkerung laut dem Bundesamt für Statistik (BFS 2021) mindestens zwei Sprachen. Zudem sprechen viele Menschen neben den vier Landessprachen regelmässig weitere Sprachen. Allen voran Englisch, danach folgen Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und BKMS. Allerdings können Statistiken einen vereinfachenden Eindruck vermitteln. «Es spricht nicht das Land, sondern es sprechen die Menschen», sagt der Romanist Johannes Kabatek. Die Sprache ist ein vielfältiges Phänomen. Menschen sprechen zuhause zuweilen eine andere Sprache als in der Öffentlichkeit. Kann sein, dass man den Dialekt wechselt, wenn man das Daheim verlässt. Wenn die Eltern zum Beispiel aus dem Bernbiet kommen, ist Berner Dialekt vielleicht die Familiensprache, selbst wenn man in Zürich lebt. Oder stammen die Eltern aus dem Kosovo, sprechen die erwachsenen Kinder vielleicht zuhause albanisch, bei der Arbeit aber perfektes Zürichdeutsch. Die Herkunftssprache, die über Generationen weitergegeben wird, entspricht nicht zwingend der

In der Schweiz sprechen viele Menschen (rund 40%) neben den vier Landessprachen regelmässig weitere Sprachen. Allerdings muss dabei unterschieden werden zwischen Hauptsprache (nicht zwingend die Muttersprache, sondern die Sprache, in der man denkt und die man am besten beherrscht), Arbeitssprache, Herkunftssprache und erlernter Fremdsprache. Eine Auswahl:

Englisch 44,8%

Neben den vier Landessprachen ist nach statistischer Häufigkeit Englisch diejenige Sprache, die von einer Mehrzahl Personen regelmässig gesprochen wird. Die Sprache wird nicht nur bei der Arbeit oft gebraucht. Englisch scheint auch im Trend zu liegen. So sprechen zuweilen Jugendliche auf dem Pausenhof Englisch weil es cool ist, ohne einen familiären Bezug zur Sprache zu haben.

Spanisch 6,3%

Spanisch ist die am fünfthäufigsten gesprochene Sprache in der Schweiz und wird sowohl als Muttersprache als auch als Fremdsprache gesprochen. In keinem anderen europäischen Land ausserhalb Spaniens ist der relative Anteil der Muttersprachler so hoch wie in der Schweiz. Spanisch wird am meisten im französischen Sprachgebiet gesprochen.

Portugiesisch 4,8%

Das Portugiesische ist vor allem in der Westschweiz, im Kanton Graubünden und auch im Kanton Zürich weit verbreitet. Die Sprache wird vor allem zuhause und bei der Arbeit gesprochen.

Bosnisch-Kroatisch-Montenegrinisch-Serbisch (BKMS) 3,2%

BKMS ist eine der am häufigsten gesprochenen Migrationssprachen, wobei viele der Sprecher bereits der zweiten und dritten Generation angehören und die Sprache vor allem in der Familie gesprochen wird.

Albanisch 3,1%

Albanisch ist nach Englisch und Portugiesisch die dritthäufigste Nichtlandessprache, die zuhause gesprochen wird.

Gehörlosensprache

In der Schweiz sind etwa 10000 Personen von Geburt an gehörlos oder schwerhörig. Hierzulande existieren drei verschiedene Gehörlosensprachen: die Deutschschweizerische Gebärdensprache, die Langue des signes française Suisse romande und die Lingua di segni Svizzera italiana.

Quelle: BFS 2021 / Sprachenräume der Schweiz, Hg: E. Glaser, J. Kabatek, B. Sonnenhauser

Hauptsprache, die man im Alltag meistens spricht. Doch wie wird diese Mehrsprachigkeit konkret gelebt? «Sprachen sind nicht statische, sondern dynamische, sich ständig den Kommunikationsbedürfnissen anpassende Phänomene», heisst es im Buch. Entsprechend wandelbar und flexibel ist der Umgang im Alltag. Zuweilen mischen sich die Sprachvarianten auf wundersame Weise. Etwa als ich neulich abends im Café mit Freunden war: Während der Kellner uns auf Englisch begrüsste und die Bestellung entgegennahm, blieben alle bei ihren angestammten Sprachen. Jemand redete Hochdeutsch, jemand Basler Dialekt, jemand Zürcher Dialekt gespickt mit italienischen Vokabeln. Natürlich brachte der Kellner die richtigen Getränke.

Pluralität und Eigenständigkeit

Tatsächlich hat die Schweiz als viersprachige Nation eine gewisse Übung. «Im Gegensatz zu den umliegenden Ländern ist man sich zumindest in der Deutschschweiz die asymmetrische Kommunikation gewohnt», erklärt der Linguist Kabatek. Jede und jeder spricht in seiner/ihrer Sprache. «So bleiben etwa Zürcher und Berner ganz selbstverständlich beim eigenen Dialekt, wenn sie miteinander sprechen.» In Deutschland hingegen, so Kabatek, wird der eigene Dialekt nur im privaten, zumindest sehr lokalen Kontext gesprochen, in der Öffentlichkeit spricht man Hochdeutsch. Die Schweiz könne gerade angesichts der Präsenz neuer Sprachen immer noch als Modell für die Verbindung von Pluralität und Eigenständigkeit dienen, schreiben die Autoren in der Einleitung.

Allerdings kommt es auch hierzulande vor, dass man ins Stottern gerät, wenn die Bedienung an der Theke in charmantem Englisch mit spanischem Akzent nach unserem Kaffeewunsch fragt, während wir rätseln, in welcher Sprache wir nun antworten sollen. Englisch? Deutsch? «Wir kommunizieren auf zwei Ebenen», so Johannes Kabatek. Zum einen haben wir ein klares Ziel, wir wollen einfach unseren Kaffee. Andererseits setzen wir uns gleichzeitig mit den Sprachen auseinander, wenn wir überlegen, welches in dieser Situation die angemessene Sprache ist.

Wandert man entlang des Röstigrabens, blitzt die Sprachenvielfalt immer wieder auf, wenn die Wandersleute zwischen Bonjour und Grüessech und Guetetag schwanken. Diesem mal lockerheiteren, mal griesgrämigrivalisierenden Umgang geht der Beitrag mit dem Titel «Sprachbeziehungen und Sprachregelungen in der mehrsprachigen Schweiz» unter anderem nach.

«Sprache ist immer Ausdruck von vielfältigen Geschichten, Kulturen und Identitätsvorstellungen», sagt Kabatek. Auch die Verbreitung der vier Landes

Gegründet von: In Zusammenarbeit mit:Mit Unterstützung von:

Die sprachlich einst viergeteilte Schweizer Landkarte weicht vor unserem inneren Auge einem bunten Flickenteppich.

sprachen sind das Ergebnis historischer Entwicklungen, wie das Beispiel der Walser Mundart zeigt, die aufgrund von Migrationsbewegungen im Spätmittelalter nach Graubünden und ins Tessiner Bosco Gurin gelangte.

Unterschiedlich beliebt

Auch hinter den jüngeren Migrationssprachen lassen sich historische Zäsuren und Entwicklungen ablesen, wie man etwa in den Beiträgen über Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und BKMS nachlesen kann. So folgte im Zuge des JugoslawienKriegs in den 1990erJahren eine grössere Migrationswelle aus den Nachfolgestaaten Bosnien, Kroatien, Montenegro und Serbien, deren Sprachen heute in der Schweiz zu den am stärksten vertretenen Migrationssprachen zählen.

In den 1950erJahren wanderten aus wirtschaftlichen Gründen italienische Gastarbeiter ein, in den 1960erJahren kamen solche aus Spanien dazu, in den 1970ern, nach der SalazarDiktatur, fanden viele Portugies:innen Arbeit in die Schweiz. Die spanischen Gastarbeiter zogen in die Industrien von Zürich, Genf und Basel, die Portugiesen und Portugiesinnen fanden Arbeit in der Hotellerie der Westschweiz und den Tourismusorten in den Bergen. So stammt heute ein grosser Teil der Wohnbevölkerung in der Umgebung Zermatts ursprünglich aus Portugal.

Unter den Nichtlandessprachen haben nicht alle das gleich hohe Ansehen. So scheinen osteuropäische Migrationssprachen etwas weniger beliebt zu sein. Im Beitrag über «Albanisch» ist zu lesen, dass diese Sprache wenig bekannt ist und in der Öffentlichkeit auch seltener gesprochen wird – trotz einiger prominenter Persönlichkeiten wie etwa des Zürcher Nationalrats Islam Alijaj. Albanisch gehört allerdings, nach Englisch und Portugiesisch, zu den dritthäufigsten zuhause gesprochenen Nichtlandessprachen (BFS 2024).

Der neuen Sprachenvielfalt sind allerdings längst nicht alle zugetan. Manche bangen um die eigene Sprache und nerven sich über den global

palavernden Barista, wenn sie doch einfach nur einen Café Crème bestellen möchten. Könnte es denn sein, dass die Schweizer Dialekte eines Tages von den Weltsprachen Englisch oder Spanisch verdrängt werden? Kabatek wägt ab. Englisch ist schon sehr gebräuchlich als Arbeitssprache, zunehmend auch als Schulsprache, auch Spanisch ist im Vormarsch. Zugleich wird die Mundart auch von Migrantinnen und Migranten gelernt und ist äusserst stabil. Letztlich lassen sich kaum Prognosen stellen. Die Realitäten sind dann doch zu individuell, wie das Buch aufzeigt.

Mit den Beiträgen im Buch «Sprachenräume der Schweiz» ist es den Herausgeber:innen gelungen, die lebendige Sprachenvielfalt im Land detailreich und differenziert zu beleuchten. Die sprachlich einst viergeteilte Schweizer Landkarte weicht vor unserem inneren Auge einem bunten Flickenteppich mit viel Überraschungspotenzial im Detail.

Johannes Kabatek erwähnt die Schweizer Fussballnationalmannschaft. Auf dem Foto schauen die jungen Männer gebannt in die Kamera, darunter sind einige, deren Eltern oder Grosseltern immigrierten, unter anderem aus Spanien, Portugal, Albanien, Nordmazedonien, aus dem Kosovo, der Türkei, Nigeria, Kamerun, dem Senegal. Fangen die Fussballer an zu schwatzen mit all ihrem Sprachenvermögen, spiegeln sie perfekt die sprachlustige Schweiz.

Prof.

Johannes Kabatek, kabatek@rom.uzh.ch

PFLANZENPHYSIOLOGIE

Bisher garantierten Pestizide hohe landwirtschaftliche Erträge. Doch die chemischen Mittel verlieren zunehmend ihre Wirkung. Pflanzenimmunologen der UZH sind nun einer Alternative auf der Spur. Das Beste daran: Sie stammt aus dem natürlichen Abwehrsystem der Pflanzen selbst.

Erforscht Peptide, die Pflanzen resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge machen könnten: der Pflanzenphysiologe Cyril Zipfel.

Text: Santina Russo Bild: Marc Latzel

Pestizide waren bisher zweifellos sehr nützlich. Sie bewahren unsere Nutzpflanzen vor allerlei Schädlingen und lassen sie besser gedeihen. Dass Pestizide auch schädlich sind, ist längst bekannt: Sie übersäuern Böden und Gewässer und bedrohen die Biodiversität einheimischer

Pflanzen und Tiere. Dennoch, die chemischen Mittel sorgen für hohe Erträge in der Landwirtschaft, was ihren Gebrauch bisher für viele rechtfertigte. Allerdings: So allmächtig sind die Pflanzenschutzmittel gar nicht. Bereits heute gehen trotz Pestiziden und spezialisierten Züchtungen weltweit bis zu 40 Prozent der Nahrungsmittelpflanzen durch Schädlinge und Krankheitserreger verloren. Das hat die Er-

nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO ermittelt. In Zukunft dürfte sich dieses Problem deutlich verschärfen. «In den nächsten zehn Jahren wird ein Grossteil der heutigen Pflanzenschutzmittel nicht mehr nutzbar sein», sagt Cyril Zipfel, Professor und Leiter des Labors für molekulare und zelluläre Pflanzenphysiologie an der Universität Zürich. Denn einerseits werden immer mehr Pestizide verboten oder

ihr Einsatz strenger reguliert, weil sie der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt schaden können. Andererseits entwickeln sich bei den Krankheitserregern, gegen die die Mittel schützen sollten, zunehmend Resistenzen – sodass das Spritzen nicht mehr hilft. Beispielsweise sind die parasitären Erreger des Kartoffelmehltaus teilweise resistent geworden, ebenso wie Pilzerreger, die Sojabohnen und weitere Pflanzen befallen. «Darum brauchen wir dringend Alternativen, und zwar am besten solche, die die Natur nicht belasten», sagt Zipfel.

Gestresste Pflanzen

Der Pflanzenimmunologe untersucht eine solche mögliche Alternative: Signalisierungspeptide aus dem pflanzeneigenen Immunsystem. Auf diese ist er gestossen, als mit seinem Team untersuchte, wie Pflanzen auf Stress reagieren, etwa auf Erreger wie Bakterien und Pilze oder auf Hitze und Wassermangel. Konkret analysierten die Forschenden, welche pflanzlichen Gene in bestimmten Stresssituationen hochreguliert werden. Dabei erkannten sie, dass unter den Tausenden aktivierter Gene besonders viele als DNA-Vorlage für solche Signalisierungspeptide dienen.

Zwar kannte man die Peptide bereits als wichtige Pflanzenhormone. Doch Zipfels Arbeit zeigt nun, dass diese Moleküle viel zahlreicher und vielfältiger sind als zuvor angenommen. Und dass sie in unterschiedlichen Pflanzen eine ganze Reihe von Prozessen steuern. «Inzwischen wissen wir, dass die Signalisierungspeptide jeden Aspekt des Pflanzenlebens regulieren: von der Samenentwicklung über die Keimung, das Wachstum und die Fortpflanzung bis zu den Reaktionen auf die Umwelt», sagt Zipfel.

Der Clou daran: Die Peptide bilden eine Auswahl an möglichen Schaltern, über die sich Pflanzen steuern lassen – unter anderem könnte man sie resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge machen. Und dies ganz ohne Pestizide, sondern rein mit den natürlichen Mitteln der Pflanzen selbst. «Dazu müssen wir die Signalisierungspeptide aber erst einmal besser verstehen lernen», sagt Zipfel.

Ein komplexes Unterfangen: Schon beim Versuch, möglichst viele dieser Peptide in verschiedenen Pflanzenarten zu identifizieren, stossen die Forschenden auf Herausforderungen, weil die Peptide derart vielfältig aufgebaut sind. Einerseits können sie unterschiedlich gross sein: Manche bestehen aus über hundert Aminosäuren, andere nur aus deren fünf. Andererseits ist in den Peptiden jeweils nur ein Teil relevant für ihre biologische Funktion, manchmal ist das nur ein Bruchteil der ganzen Peptidkette. Das bedeutet auch, dass sich auf der Ebene der DNA nur ein Teil ihres Gens

Pflanzenphysiologie

Pflanzen sind nicht blind: Sie erkennen etwa, wie sauer die Erde um sie herum ist, ob diese genügend Nährstoffe enthält oder ein gefährlicher Organismus in der Nähe lauert. Um solche essenziellen Dinge zu erkennen und an ihr inneres Informationsnetz weiterzugeben – und allenfalls eine Reaktion auszulösen – haben Pflanzen eine Vielzahl verschiedener Rezeptoren in ihren Zellmembranen. Manche davon lassen unter bestimmten Umständen bestimmte Moleküle oder Ionen in die Zellen hinein, andere erkennen spezifische Moleküle und lösen Signalkaskaden aus, die zu einer Antwort führen. So erkennen Immunrezeptoren beispielsweise Krankheitserreger und lösen die Immunantwort aus, um diese zu bekämpfen. Solche Vorgänge – etwa wie Rezeptoren Bakterien erkennen – untersucht Cyril Zipfel mit seinem Team. Die Forschenden haben zum Beispiel herausgefunden, dass bestimmte Rezeptoren einen Teil von Bakterien erkennen und andere Rezeptoren andere Teile identifizieren. Auf diese Weise können Pflanzen zuverlässig Fremdkörper ausmachen, die ihnen gefährlich werden könnten.

überhaupt als Muster unter den Tausenden anderen Pflanzengenen erkennen lässt. Darum muss Zipfels Team teilweise neue computergestützte Methoden entwickeln, um die Signalisierungspeptide zu identifizieren. Dazu kommt die schiere Menge dieser Schaltermoleküle: «Schaut man sich das Erbgut der Pflanzen an, hat jede einzelne davon das Potenzial, Hunderte bis Tausende Signalisierungspeptide zu produzieren», sagt Zipfel. Nun arbeiten die Forschenden daran, die Vielfalt der Signalisierungspeptide zu dokumen 21.3.-17.8.25

«In den nächsten zehn Jahren wird ein

Grossteil der heutigen Pflanzenschutzmittel nicht mehr nutzbar sein.»

Cyril Zipfel, Pflanzenphysiologe

interagieren. So ermittelt das Team beispielsweise, welche Peptide an welche Rezeptoren in den Zellmembranen binden. Diese Rezeptoren sind essenziell für das Informationssystem der Pflanzen und können Antworten auf verschiedene Reize auslösen (siehe Kasten, Seite 18). Die Forschenden haben bereits einige Rezeptor-Peptid-Paarungen identifiziert, die zusammenspielen, um eine bestimmte Stressantwort auszulösen. Unter anderem nutzen sie dazu auch künstliche Intelligenz (KI). Genauer: KI-gestützte Modellierung, um die Struktur der Peptide zu bestimmen und Hinweise darauf zu erhalten, an welchen Rezeptor sie binden. Diese Vorhersage bestätigen sie dann im Labor.

Ein riesiges Puzzle

Zudem hat Zipfels Team beobachtet, dass die meisten untersuchten Peptide zu Beginn ihrer Wirkungskette ähnliche charakteristische Antworten in der Zelle auslösen, und zwar innerhalb von wenigen Millisekunden. Sie aktivieren Kinasen, also Enzyme, die wiederum andere Proteine mit einer Phosphatgruppe versehen und so weitere Signale innerhalb der Zellen auslösen. Und sie schalten an den Zellmembranen den Transport bestimmter

UZH Foundation

Das Projekt von Cyril Zipfel zielt darauf ab, über sogenannte Signalpeptide das pflanzliche Immunsystem zu stärken. So könnten Ernteausfälle aufgrund von Schädlingen oder Dürren minimiert werden. Dank der pflanzlichen Peptide kann weitgehend auf Pestizide verzichtet und so die Gesundheit der Nutzpflanzen verbessert werden. Die UZH Foundation macht das Fundraising, um die Entwicklung dieser zukunftsweisenden Alternative zu Antibiotika und Pestiziden zu unterstützen.

Linda Schweizer-Thong, linda.schweizer@uzhfoundation.ch www.uzhfoundation.ch/pflanzlichepeptide

Ionen ein, beispielsweise von Calcium-Ionen in die Zellen hinein. «Normalerweise ist die Calciumkonzentration in Pflanzenzellen sehr niedrig», erklärt Zipfel. «Dadurch, dass diese plötzlich steigt, wird ein Signal gesendet, das seinerseits weitere Signalprozesse anstösst.» Auf diese Weise lösen die Peptide Kaskaden von Regulierungssignalen aus.

Mehr noch: Manche der Peptidfamilien besitzen zudem eine direkte antimikrobielle Wirkung – und sind theoretisch als Ersatz für Antibiotika denkbar, die aufgrund von Resistenzen immer weniger wirken. Dazu brauche es aber noch ordentlich Forschungsarbeit, sagt Zipfel. «Das Ganze ist ein riesiges Puzzle, das wir zusammenzusetzen versuchen. Inzwischen kennen wir schon einige Puzzleteile und arbeiten daran, herauszufinden, wie sie zusammenpassen. Daneben gibt es Teile, die wir erst noch identifizieren müssen.»

Künftig will das Team noch mehr von typischen Labormodellpflanzen wie der Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) wegkommen und sich auf Nutzpflanzen konzentrieren. Bereits laufen Projekte zu Kartoffel, Tomate und Gerste. Offenbar, so die Erkenntnis des Teams, haben sich die Signalisierungspeptide entlang der Pflanzenstammbäume auseinanderentwickelt. So gibt es Peptide, die nur in Tomaten und ihnen verwandten Arten vorkommen, andere gibt es nur in Getreide.

Eine nächste Herausforderung wird darin bestehen, herauszufinden, wie sich die Peptide in der landwirtschaftlichen Praxis einsetzen lassen. «Dazu braucht es eine enge Zusammenarbeit mit Chemikern und Agronomen», sagt Zipfel. «Besonders spannend wird es, wenn wir für verschiedene Nutzpflanzen jene Peptidfamilien inklusive deren Wirkung kennen, die an der Stressreaktion beteiligt sind.» Genau diese könnten Pflanzen gegen allerlei Gefahren widerstandsfähiger machen – ein natürlicher Ersatz für Pestizide.

Prof. Cyril

Zipfel, cyril.zipfel@botinst.uzh.ch

MEDIZIN

Viele seltene Krankheiten betreffen den Stoffwechsel im Körper. Für die Betroffenen und für die Wissenschaft sind sie eine Herausforderung. Der Universitäre Forschungsschwerpunkt ITINERARE untersucht solche Leiden und entwickelt neue Therapien.

Text: Adrian Ritter

Frida war eineinhalb Jahre alt, als das Leiden begann. Eines Tages erbrach sie sich plötzlich und verlor auf dem Weg zum Kinderarzt das Bewusstsein. Auf der Intensivstation konnte ihr Leben im letzten Moment gerettet werden. Die Diagnose: Frida leidet an einer Krankheit, die den sperrigen Namen Methylmalonazidurie (MMA) trägt. Es ist eine seltene, genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit. Ihrem Körper fehlt ein Enzym, um bestimmte Proteine abzubauen. In der Folge sammeln sich giftige Stoffe im Körper an, die insbesondere das Gehirn und langfristig die Nieren schädigen. Entsprechend zeigten sich auch bei Frida in den Jahren nach der Diagnose die typischen Symptome. Sie litt an einer verzögerten körperlichen Entwicklung, lernte später sprechen und ist auf Rollstuhl und Rollator angewiesen.

Schweizweit haben nur etwa 30 Personen dieselbe Diagnose wie Frida – deshalb gehört Methylmalonazidurie zu den seltenen Krankheiten. Rund 8000 solche «rare diseases» sind heute bekannt. Es sind dies Leiden, von denen weniger als eine von 2000 Personen betroffen sind. Die meisten dieser Krankheiten sind durch einen vererbten Defekt in einem einzelnen Gen verursacht. Sie machen sich zwar nicht immer, aber oft schon im Kindesalter bemerkbar. In der Schweiz gibt es rund eine halbe Million Menschen mit einer seltenen Krankheit. Insgesamt sind sie also gar nicht so selten, auf jede einzelne Krankheit bezogen allerdings schon. Entsprechend begegnen Ärztinnen und Ärzte diesen Leiden kaum. So ist es kein Wunder, dass der Weg zur Diagnose für viele Betroffene oft einer Odyssee gleicht. «Im Durchschnitt dauert es fünf Jahre, bis eine Person mit einer seltenen Krankheit die richti-

ge Diagnose erhält», sagt Olivier Devuyst. Der UZH-Physiologe ist Spezialist für Nierenkrankheiten und Co-Leiter des Universitären Forschungsschwerpunkts ITINERARE der Universität Zürich, der sich mit seltenen Krankheiten auseinandersetzt und nach neuen Behandlungen sucht (siehe Kasten Seite 22).

Schwierige Forschungsfinanzierung

Die Methylmalonazidurie ist eine typische und untypische seltene Krankheit zugleich. Untypisch, weil sich die Krankheit über einen Blut- und Urintest schnell und einfach diagnostizieren lässt – wie das auch bei Frida der Fall war. Die jahrelange Odyssee bleibt den meisten Betroffenen erspart. Typisch ist MMA insofern, als sie wie viele seltene Krankheiten den Stoffwechsel betrifft und zu einer langsamen Vergiftung des Körpers führt. «Seltene

Eine Ernährungsberatung spielt bei der Behandlung eine wichtige Rolle.

Krankheiten sind extreme Ausprägungen von häufigeren Krankheiten», sagt Devuyst. So gibt es seltene Nierenkrankheiten, seltene Formen von Diabetes oder Bluthochdruck. Extrem sind sie, weil die Krankheiten oft stärker ausgeprägt sind und früher im Leben auftreten als andere Krankheiten. Die Forschung zu seltenen Krankheiten hilft deshalb auch, mehr über häufige Krankheiten zu lernen – und umgekehrt. Dabei stehen die Forschenden vor speziellen Herausforderungen: Weil die Krankheiten eben selten sind, gibt es nur sehr wenige Betroffene, aber auch wenige Expertinnen und Experten zur jeweiligen Erkrankung. Internationale Zusammenarbeit ist deshalb unabdingbar, aufgrund unterschiedlicher Gesundheitssysteme aber kompliziert. Auch die Finanzierung ist ein grosses Problem: Für Pharmafirmen sind seltene

Krankheiten wegen der kleinen Anzahl Behandlungen wenig interessant. Entsprechend unterfinanziert ist die Forschung. «Deshalb gibt es für rund 90 Prozent der seltenen Krankheiten bis heute keine Therapie, die an den Ursachen ansetzt», sagt Matthias Baumgartner, Abteilungsleiter Stoffwechselkrankheiten am UniversitätsKinderspital Zürich. Meist liessen sich aber die Symptome behandeln. «Je nachdem, wie gut das möglich ist, ist auch die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten mehr oder weniger hoch.»

In Europa einzigartig

Baumgartner bildet gemeinsam mit Olivier Devuyst und der Genetikerin Janine Reichenbach das Direktorat von ITINERARE. Der Forschungsschwerpunkt umfasst 21 Forschungsgruppen. Diese gehen

nicht nur medizinischen, sondern auch ökonomischen, ethischen und sozialen Fragestellungen im Zusammenhang mit seltenen Krankheiten nach. Fachrichtungen wie Medizin, Informatik, Pharmakologie, Psychologie, Ethik, Recht arbeiten dabei zusammen. «Mit diesem breiten interdisziplinären Ansatz sind wir in Europa vermutlich einzigartig», sagt Baumgartner.

Der Forschungsverbund fokussiert auf Krankheiten, zu denen auf dem Platz Zürich schon Expertise vorhanden ist. Je nach Krankheit bestehen dabei sogar jahrzehntelange Traditionen – so wurden gewisse seltene Krankheiten am Universitäts-Kinderspital Zürich entdeckt. Die räumliche Nähe der Spitäler, der UZH und der ETH ist für den interdisziplinären Ansatz von ITINERARE ein grosser Vorteil. Das Ziel des Verbundes: Zürich soll zum weltweit bekannten Zentrum in der Forschung und Behandlung von seltenen Krankheiten werden, auch für Patientinnen und Patienten aus dem Ausland.

«Die Forschung hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte beim Verständnis seltener Krankheiten gemacht», sagt Olivier Devuyst. Möglich wurde dies insbesondere dank Weiterentwicklungen in der Genomanalyse. So ist heute bei den meisten seltenen Krankheiten die zugrundeliegende Erbgutveränderung bekannt. Jetzt geht es darum, die Mechanismen zu verstehen, die dadurch ausgelöst werden, und anschliessend passende Therapien zu entwickeln.

Wirkstoffsuche beschleunigen

Dazu kann auch künstliche Intelligenz beitragen. «Mit KI können wir die Wirkstoffsuche beschleunigen und noch präzisere Krankheitsmodelle entwickeln», sagt Devuyst. Dabei hätten «rare diseases» auch einen Vorteil: «Im Gegensatz zu häufigen Krankheiten löst in der Regel nur ein einziges Gen eine seltene Krankheit aus, deshalb ist die Chance höher, eine wirksame Behandlung zu finden.»

Bei der Suche nach neuen Therapien gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Entweder es gelingt, den genetischen Defekt mittels Gentherapie zu reparieren, oder man kann dessen Auswirkungen minimieren. In diesem letzteren Zusammenhang hoffen die Forschenden, dass sich bereits existierende Medikamente auch als wirksam gegen seltene Krankheiten erweisen. Denn bei diesem «repurposing» von Medikamenten ist die Zulassung stark vereinfacht.

Vermehrt wollen die Zürcher Forschenden auch Ernährungstherapien entwickeln, die den Stoffwechsel beeinflussen. Auch bei Methylmalonazidurie sind diese zentral. So muss Frida ein Leben lang eine eiweissarme Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Die Ernährungs-

UFSP ITINERARE

Der Universitäre Forschungsschwerpunkt (UFSP) ITINERARE widmet sich seit 2021 der Erforschung seltener Krankheiten. Sein Ziel ist es, die Mechanismen bestimmter seltener Krankheiten besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln. Parallel dazu forschen die Beteiligten aus fünf Fakultäten der UZH sowie des Universitätsspitals und des Universitäts-Kinderspitals Zürich an ethischen, rechtlichen, psychologischen, sozialen und ökonomischen Fragen rund um seltene Krankheiten.

Der UFSP ITINERARE engagiert sich auch in Lehre und Weiterbildung: Neben dem jährlichen Symposium vermittelt die «Rare Disease Summer School» Nachwuchsforschenden neueste Erkenntnisse zu seltenen Krankheiten. Das Certificate of Advanced Studies (CAS) «Rare Disease» bietet als berufsbegleitender Studiengang einen kompakten interdisziplinären Überblick über die relevanten Bereiche seltener Krankheiten. Ein wichtiger Teil von ITINERARE besteht auch darin, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit über seltene Krankheiten zu informieren –etwa im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen. www.itinerare.ch

beratung spielt deshalb bei ihrer Betreuung eine wichtige Rolle. In Zukunft könnten aber auch Medikamente die toxischen Stoffe im Körper abbauen helfen oder eine Gentherapie den Erbgutdefekt korrigieren, hoffen Baumgartner und Devuyst. Engagierte Betroffene

Der Universitäre Forschungsschwerpunkt ITINERARE ist 2021 gestartet. Bereits jetzt laufen drei klinische Studien – in den nächsten Jahren sollen weitere hinzukommen. Die Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten sind hoch motiviert, sich daran zu beteiligen. «Weil es für jede Krankheit so wenig Betroffene gibt, sind diese umso besser vernetzt und sehr engagiert», so die Erfahrung von Baumgartner. Gerade bei seltenen Krankheiten werden die Patientinnen und Patienten besonders stark eingebunden, etwa wenn es darum geht, welchen Fragestellungen die Forschung nachgehen soll oder welche Art von Behandlung für sie nützlich ist.

Psychologische und ethische Fragestellungen nehmen am UFSP ITINERARE ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten sind dabei in einer besonderen Situation, weil ihre Krankheit sie oft ein Leben lang begleitet. Dank verbesserter Behandlungen konn-

te die Lebenserwartung vieler Betroffener in den letzten Jahrzehnten zum Teil deutlich gesteigert werden. Umso mehr gilt es jetzt, auch den Blick auf die Situationen dieser Menschen im Erwachsenenalter und im höheren Alter zu richten.

Am Forschungsschwerpunkt gehen Psycholog:innen etwa den Fragen nach, mit welchen Einschränkungen Betroffene leben oder welche Unterstützung sie benötigen. Dabei zeigte sich, dass Kinder oft erstaunlich gut mit ihrer Krankheit zurechtkommen – besser als ihre nächsten Angehörigen. Für die Eltern sind die Diagnose-Odyssee und fehlende Heilungsaussichten sehr belastend. Bisweilen werden sie auch von Schuldgefühlen geplagt, weil sie ihrem Kind eine Krankheit vererbt haben. Entsprechend wird an den Behandlungszentren vermehrt auch psychologische Unterstützung angeboten.

Verbesserte Lebensaussichten

Die Behandlung seltener Krankheiten hat strukturell grosse Fortschritte gemacht. So sind aufgrund eines nationalen Aktionsplans schweizweit neun Diagnosezentren an grossen Spitälern entstanden. Eines davon ist das Zentrum für seltene Krankheiten Zürich, das gemeinsam vom Universitäts-Kinderspital Zürich, dem Universitätsspital Zürich, der Universitätsklinik Balgrist und dem Institut für medizinische Genetik der UZH geführt wird. Ist die Diagnose gestellt, erfolgt die Behandlung anschliessend an einem von schweizweit 36 Referenzzentren für seltene Krankheiten. Diese sind derzeit im Aufbau. Ebenfalls am Entstehen ist ein Register für seltene Krankheiten. Ein wichtiger Schritt nach vorn ist gemäss Baumgartner und Devuyst, dass es bald eine gesetzliche Grundlage geben wird, um seltene Krankheiten meldepflichtig zu machen. Die beiden Forscher würden es zudem begrüssen, wenn in der Schweiz der Zugang zur genetischen Diagnostik vereinfacht würde. «Es wären wichtige Schritte, damit Betroffene in Zukunft früher eine Diagnose und damit auch schneller eine passende Behandlung erhalten können», sagt Baumgartner. Der Universitäre Forschungsschwerpunkt ITINERARE will massgeblich dazu beitragen, dass dies Realität wird und sich damit die Lebensaussichten von Betroffenen wie Frida weiter verbessern.

Ändert nicht

die Art, damit umzugehen.

Zur Linderung körperlicher und geistiger Symptome bei Stress und Überarbeitung.

Bei Müdigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit und Anspannung.

Bewährte

Anwendung mit langjähriger Tradition

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi

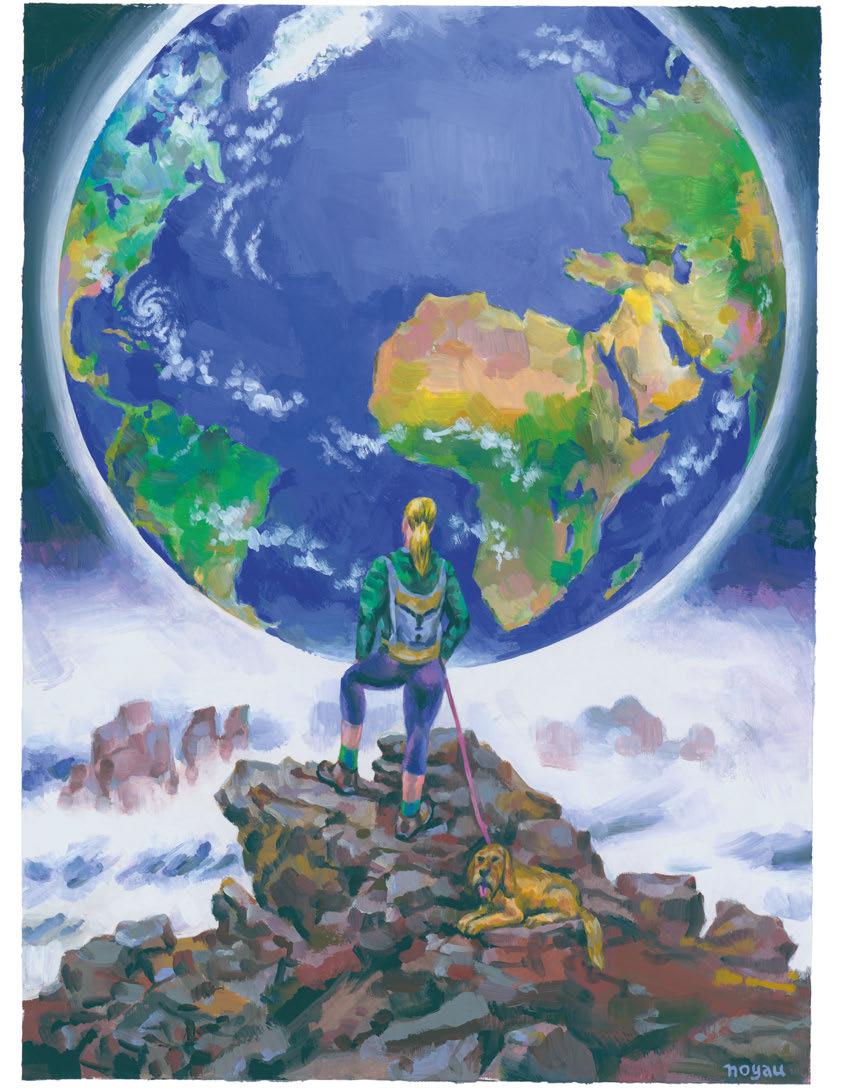

Seit dem Jahr 2000 verlieren die Gletscher weltweit durchschnittlich 273 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr. Diese Gletscherschmelze hat sich von der ersten (2000–2011) zur zweiten Hälfte des Zeitraums (2012–2023) um 36 Prozent erhöht. Das Abschmelzen beschleunigt den Verlust regionaler Süsswasserressourcen und lässt den Meeresspiegel immer

schneller ansteigen, so die Ergebnisse einer internationalen Gruppe von Forschenden. Die Studie wurde unter der Leitung des World Glacier Monitoring Service (WGMS), der an der UZH angesiedelt ist, durchgeführt.

Gletscher sind nach der Erwärmung der Ozeane der zweitgrösste Verursacher für den weltweit steigenden Meeresspiegel. «Die 273 Milliarden Tonnen Eis, die in einem einzigen Jahr verloren gehen, entsprechen dem Wasserverbrauch der gesamten Weltbevölkerung während 30 Jahren, wenn man von drei Litern pro Person und Tag ausgeht», sagt Studienleiter Michael Zemp, Professor am Geographischen Institut der UZH. Damit verlieren viele lokalen Gemeinschaften insbesondere in Zentralasien und den Zentralanden ihre Wasserreserven. Die vorliegende Studie ist ein Weckruf im Internationalen Jahr zum Schutz der Gletscher

2025. Die Beobachtungen und die jüngsten Modellstudien deuten darauf hin, dass sich der Massenverlust der Gletscher bis zum Ende dieses Jahrhunderts fortsetzen und möglicherweise beschleunigen wird.

KOMMUNIKATION

Eine Umfrage in 68 Ländern zeigt: Das Vertrauen in die Wissenschaft ist weltweit auf einem moderat hohen Niveau. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Team von 241 Forschenden unter der Leitung von Niels Mede von der Universität Zürich (UZH) und Viktoria Cologna von der ETH Zürich. Eine Mehrheit der Befragten wünscht sich ein Engagement der Forschenden in Politik und Gesellschaft. 83 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der breiten Öffentlichkeit kommunizieren sollten. Für die oft kolportierte Krise des Vertrauens in die Wissenschaft findet die Studie also keine Belege. Befragt wurden 71 922 Personen in 68 Ländern, darunter viele im «globalen Süden». Zentraler Befund: In allen Ländern vertraut eine Mehrheit der Bevölkerung den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern: Sie hält sie mehrheitlich für qualifiziert (78 Prozent), ehrlich (57 Prozent) und um das Wohl der Gesellschaft besorgt (56 Prozent). Im weltweiten Vergleich liegt die Schweiz mit Rang 47 im unteren Mittelfeld: Zwar ist das Vertrauen in die Wissenschaft auch hierzulande moderat hoch, doch liegt der Durchschnittswert knapp unter dem Mittelwert und damit unter dem vieler afrikanischer und nordeuropäischer Länder – aber noch vor Russland und einigen ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Autorinnen und Autoren der Studie stellen nicht nur Unterschiede zwischen den Staaten, sondern auch zwischen Bevölkerungsgruppen fest: «In vielen Ländern, so auch in der Schweiz, bringen Personen mit einer rechtsgerichteten und konservativen politischen Einstellung den Forschenden weniger Vertrauen entgegen», sagt Niels Mede. Dies deutet auf eine Polarisierung der Einstellungen zur Wissenschaft entlang politischer Positionen hin.

Ausführliche Berichte und weitere Themen: www.media.uzh.ch

IM FELD — Michael Krützen

Feldforschung mit dem Boot: Michael Krützen in Australien.

Delfine sind sehr intelligente Tiere und bekannt für ihr komplexes Sozialverhalten. Der Anthropologe

Michael Krützen erforscht die Meeressäuger in der Shark Bay in Westaustralien.

Arbeitet man mit Delfinen auf dem offenen Meer, spielt das Wetter eine wichtige Rolle. Deshalb konsultieren wir an einem normalen Arbeitstag als Erstes unsere Wetter-Apps bevor wir die UZH-Forschungsstation in Monkey Mia mit unseren Booten verlassen. Sieht das Wetter für zwei Stunden gut aus, fahren wir in Teams von drei bis vier Leuten zu den Delfinen hinaus. An einem schönen Tag sind wir von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Wasser. Momentan arbeiten wir an vielen unterschiedlichen Studien zum Verhalten der Delfine und untersuchen beispielsweise den Gebrauch von Werkzeugen wie Schwämmen oder Muscheln bei der Nahrungsbeschaffung, analysieren die Auswirkungen der Hitzewellen auf die Meeressäuger oder nehmen DNA-Proben von den Tieren und ihrer Umwelt, die wir dann in Zürich untersuchen. Um an diesen Projekten zu arbeiten, füllen wir auf den Booten sogenannte Surveys aus, in

denen wir das Verhalten der Tiere festhalten. Dabei halten wir fest, ob sie beispielsweise nach Nahrung suchen, miteinander Freundschaften pflegen oder sich einfach ausruhen. Schwimmen zwei Delfine nahe nebeneinander und berühren sich dabei, ist das ein Zeichen dafür, dass die zwei besonders gut miteinander auskommen.

Durch Fotos, die wir ebenfalls vom Boot aus von den Tieren machen, können wir die Delfine anhand ihrer Rückenflosse eindeutig identifizieren und so mehr über ihre komplexen Gruppenstrukturen erfahren. Unsere Forschung ist eine der längsten Feldstudien an marinen Säugetieren – in über vierzig Jahren haben wir die Sozialstruktur von mehr als tausend Delfinen erforscht. Neben den Surveys und den Fotos machen wir auf den Booten je nach Projekt auch Drohnenaufnahmen von den Tieren oder entnehmen den Delfinen Gewebeproben für DNA-Analysen.

Wieder an Land, muss zuerst alles vom schädlichen Salzwasser gereinigt werden, zudem werden die Fotos – das können schnell 500 pro Survey sein –gesichert. Danach lassen wir beim selbstgekochten Abendessen in gemütlicher Stimmung den Tag Revue passieren. Für die Studierenden ist die Feldforschung immer ein grosses Abenteuer. Auch mir wird es nie langweilig. So musste ich auch schon mehr als 2000 Kilometer fahren, um einen Schiffsmotor flicken zu lassen.

Was mich an meiner Feldforschung immer wieder fasziniert, sind die Momente, in denen die einzelnen Beobachtungen, Daten und Ergebnisse plötzlich ein grösseres Bild ergeben. Als wir herausfanden, weshalb die Tiere grosse, leere Rüsselschneckenhäuser in den Schnauzen mit sich trugen, war das so ein Moment. Wir konnten beobachten, wie die Delfine Fische in die Schneckenhäuser jagten und damit an die Wasseroberfläche schwammen, wo sie die Gehäuse kurz schüttelten. Dadurch rutschten die Fische aus den Schneckenhäusern ins Maul der Delfine. An diesem Beispiel konnten wir zum ersten Mal nachweisen, dass erwachsene Tiere diesen Werkzeuggebrauch voneinander erlernen – was bis dahin nur bei Menschenaffen beschrieben worden war. Solche Momente machen die Wissenschaft und die Feldforschung spannend. Aufgezeichnet von Nicole Bruggmann

UZH-Alumna Claudia Rütsche ist Direktorin des Kulturama Museum des Menschen und Vorstandsmitglied bei UZH Alumni.

«Das naheliegendste

für Studienabgänger:innen ist das Netzwerk der eigenen

Claudia Rütsche, Sie leiten das Kulturama seit Ihrem 25. Lebensjahr. Wie wird man Museumsdirektorin?

Meine Verbindung zum Kulturama begann früh, mit 13 Jahren, um genau zu sein. Ich nahm mit solch grosser Begeisterung an einer Fossilienexkursion teil, dass ich gefragt wurde, ob ich als Freiwillige im Museum mithelfen möchte. Dieses Engagement wurde über die Jahre immer intensiver, während des Gymnasiums und auch während meines Studiums.

Letztlich beeinflusste das Kulturama meine Studienwahl massgeblich: Da ich mich nicht zwischen Natur- und Geisteswissenschaften entscheiden konnte oder wollte, kombinierte ich Geschichte als Hauptfach mit Paläontologie, Ur- und Frühgeschichte sowie Anthropologie. Diese interdisziplinäre Ausrichtung erwies sich als perfekte Grundlage für meinen Weg in die Museumswelt.

Mit erst 25 Jahren wurde ich Direktorin des Kulturama –damals als jüngste Museumsdirektorin der Schweiz. Rückblickend könnte man meinen, ich hätte bei der Studienwahl schon meine Karriere strategisch geplant. Doch tatsächlich folgte ich einfach meiner Begeisterung für die verschiedenen Themen und Disziplinen.

Welche Erfahrungen haben Ihnen auf diesem Weg geholfen?

Praktische Erfahrungen und persönliche Kontakte sind sehr wichtig. Ich rate Studierenden oder jungen Alumni, die in die Kulturvermittlung oder Wissenschaftskommunikation einsteigen möchten, bereits während des Studiums Praxiserfahrung zu sammeln, sei es durch Praktika, ehrenamtliches Engagement oder Nebenjobs.

Natürlich sind Uni-Absolvent:innen gefragt, das zeigt sich auch in unserem Team: Wir beschäftigen heute sechs wissenschaftliche Mitarbeitende aus verschiedenen Disziplinen, fünf davon haben an der Universität Zürich studiert. Gleichzeitig ist es jedoch illusorisch, zu denken, dass einem nach dem Bachelor oder Master einfach alle Türen offen-

stehen. Gerade in einer vergleichsweise überschaubaren Branche wie der Kultur- und Wissenschaftsvermittlung spielen Praxiserfahrung und Kontakte neben Können und Begeisterung eine wesentliche Rolle.

Was zeichnet das Kulturama aus?

Unser Museum stellt den Menschen in den Mittelpunkt, und zwar aus einer ganzheitlichen Perspektive. Diese interdisziplinäre Herangehensweise hat mich schon als Jugendliche fasziniert. Zudem wurde das Kulturama als private Stiftung mit einem klaren Bildungsauftrag gegründet. Das Kuratieren und Vermitteln gehen bei uns Hand in Hand. Unsere Angebote richten sich an alle Altersgruppen, von Kindergartenkindern bis zu Erwachsenen. Besonders am Herzen liegt mir, dass wir auch Menschen mit spezifischen Bedürfnissen oder Sprachbarrieren erreichen. Diese Vielfalt macht das Kulturama einzigartig.

Persönlich bin ich mit dem Museum gewachsen: Aus einer privaten Initiative mit einem kleinen Team ist eines der zehn meistbesuchten Museen Zürichs geworden. Diese Entwicklung macht mich stolz und das Kulturama zu meiner Lebensaufgabe.

Gibt es eine Ausstellung oder ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind?

Eines meiner Herzensprojekte ist die Ausstellung «Wie wir lernen». Die Idee dazu hatte ich in meinem Nachdiplomstudium in Kommunikationspsychologie (Counseling) an der UZH. Ursprünglich als Sonderausstellung konzipiert, haben wir diese aufgrund des positiven Feedbacks aus dem Bildungsbereich zu einer Dauerausstellung erweitert und das Kulturama in die Nachbarliegenschaft expandiert. Viele Besucher:innen, vor allem Kinder, kommen mit der Vorstellung, dass Lernen nur mit Schule zu tun hat. Doch in der Ausstellung entdecken sie, dass Lernen

viel mehr umfasst und wir alle ständig und überall lernen. Dieses «Aha-Erlebnis» der Besucher:innen begeistert mich immer wieder.

Inwiefern sehen Sie Parallelen zwischen Ihrer Arbeit im Kulturama und Ihrem Engagement im Vorstand von UZH Alumni?

Sowohl im Kulturama als auch im Alumni-Netzwerk geht es darum, Menschen zusammenzubringen und den Austausch zwischen unterschiedlichen Perspektiven zu fördern. Das gefällt mir. Networking nicht im engen Sinn von Karriereförderung, sondern um Gespräche mit Menschen aus anderen Studienfächern zu führen, finde ich enorm bereichernd. Die Alumni-Community bietet genau diesen Austausch – und das ist ein unschätzbarer Mehrwert, den wir noch stärker betonen sollten.

Welche Bedeutung haben Alumni Ihrer Meinung nach für die Universität?

Eine riesige! Absolvent:innen sind weltweit in den verschiedensten Berufen tätig, oft in Entscheidungspositionen, und können die Universität auf vielfältige Weise unterstützen – sei es mit Ideen, Kontakten oder finanziellen Beiträgen. Jede Form der Unterstützung zählt.

Ich persönlich empfinde eine grosse Dankbarkeit, dass ich studieren durfte. Denn meine heutige Tätigkeit wäre ohne Studium gar nicht möglich. Mein Engagement bei UZH Alumni ist darum meine Art, etwas zurückzugeben.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Alumni-Netzwerks?

Ich wünsche mir, dass die Mitgliedschaft im Alumni-Netzwerk für Absolvent:innen keine Frage mehr ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Nach dem Studium bemühen sich viele, ein berufliches Netzwerk aufzubauen, dabei ist das naheliegendste Netzwerk als Studienabgänger:in doch das Netzwerk der eigenen Universität.

Besonders schätze ich die thematische Vielfalt der Alumni-Veranstaltungen. Oft erhält man Einblicke in Themen, mit denen man sonst nicht in Berührung käme. Dieser Blick über den Tellerrand bereichert ungemein und hilft uns, eine interessierte und offene Haltung gegenüber der Welt und den Menschen beizubehalten. Interview: Anna-Julia Lingg, UZH-Alumni

Die Alumni-Organisationen der UZH schaffen ein starkes Netzwerk, das Menschen miteinander verbindet, wissenschaftliche Neugier fördert und die tiefe Verbundenheit zur Alma Mater lebendig hält. Sie wecken gute Erinnerungen an die Studienzeit, bieten spannende Veranstaltungen und halten ihre Mitglieder über Neuigkeiten an der Universität Zürich auf dem Laufenden. Alumnus oder Alumna ist man ein Leben lang – bleiben Sie Teil dieser Gemeinschaft! uzhalumni.ch

Profitieren Sie von einem erstklassigen Leistungspaket und Bonusprogramm. Beantragen Sie jetzt Ihre UZH Alumni Card Exclusive: 1. Jahresbeitrag + CHF 50 Gutschein im UZH-Shop geschenkt

Details und Kartenantrag: bonuscard.ch/uzhalumni

Was braucht Europa für eine erfolgreiche Zukunft? Im Dossier analysieren UZH-Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen die aktuelle Situation und skizzieren, was getan werden müsste. Deutlich wird: Europa muss sich zusammenraufen, um sich zu behaupten und Lösungen für die grossen globalen Probleme zu finden. Dazu gehören: den Binnenmarkt besser nutzen, ideologische Gräben überwinden, um nachhaltiger zu werden, strategische Unabhängigkeit und verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit.

DOSSIER — Europas Zukunft

Europa ist gefordert: im Innern durch den Populismus, von aussen durch China und die USA, die unter Trump vom Partner zum Rivalen werden könnten. Wie kann Europa diesen Herausforderungen begegnen? Eine Analyse mit der Politologin Stefanie Walter, dem Politologen Jonathan Slapin und dem Rechtswissenschaftler Daniel Moeckli.

Text: Thomas Gull

Drehen wir die Zeit dreissig Jahre zurück: In den 1990er-Jahren verkündete der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Fall des Eisernen Vorhangs in seinem Buch «Das Ende der Geschichte» den endgültigen Sieg des Liberalismus und der liberalen Demokratie. Tatsächlich gaben sich die osteuropäischen Staaten demokratische Verfassungen, nachdem sie sich vom Diktat der Sowjetunion befreit hatten, und die USA standen im Zenit ihrer Macht. Die Pax Americana, die sich nun auch über den Osten Europas erstreckte, bescherte dem Kontinent Jahrzehnte mit Frieden, Prosperität und tiefen Kosten für die Verteidigung, dank den USA und der Nato. Mittlerweile sind die Gewissheiten von einst verflogen. Europa findet sich in einer Welt wieder, die unsicher und instabil geworden ist. Der Krieg in der Ukraine und die imperialen Ambitionen Russlands fordern Europa politisch, militärisch und finanziell. Mit Donald Trump im Weissen Haus könnten die USA vom verlässlichen Partner zum Gegner werden. China macht Europa wirtschaftlich Konkurrenz, neuerdings auch bei den Autos und der Hochtechnologie. Gleichzeitig haben in vielen Staaten populistische Parteien grossen Zulauf. In einigen greifen sie nach der Macht, in anderen haben sie diese bereits erobert.

Welches sind die Ursachen dieser Probleme und wie kann Europa ihnen begegnen?

Der autoritäre Populismus untergräbt die Demokratie

Der autoritäre Populismus ist ein globales Phänomen. Es gibt ihn in einer linken wie in einer rechten Ausprägung. Aktuelle Beispiele für von autoritären Linkspopulisten regierte Staaten sind Venezuela oder die Slowakei. Von Rechtspopulisten regiert werden etwa die USA, Ungarn und Italien. Bis zum Regierungswechsel vor gut einem Jahr war auch in Polen mit «Recht und Gerechtigkeit» eine rechtspopulistische Partei an der Macht.

Der Populismus wird als Gefahr für die liberale Demokratie und den Rechtsstaat wahrgenommen. Tatsächlich haben beispielsweise Viktor Orban in Ungarn und «Recht und Gerechtigkeit» in Polen den Rechtsstaat und die Demokratie systematisch ausgehöhlt. Auch in den USA versucht die Trump-Regierung, die Kontrolle ihres Tuns durch das Parlament und die Gerichte auszuhebeln.

Weshalb vertragen sich Demokratie und Populismus nicht? «Populisten verstehen sich als Vertreter des Volkswillens, den es gegen alle Widerstände durchzusetzen gilt», erklärt UZH-Rechtswissenschaftler Daniel Moeckli. Deshalb sehen sie den Rechtsstaat, der gerade dazu dient, politische Macht zu bändigen und Minderheiten zu schützen, als Hindernis, das es zu beseitigen gilt. «Doch das Volk als geschlossene Einheit mit einem vorgegebenen Willen gibt es nicht», sagt Moeckli. Die Meinungen der Menschen sind vielfältig, politische Mehrheiten wandelbar. Deshalb besteht die fundamentale Aufgabe der Demokratie darin, zu ermöglichen, dass die Minderheit jederzeit zur Mehrheit werden kann –durch offene und faire Wahlen oder Abstimmungen.

Genau das versuchen autoritäre Populisten zu verhindern. Sie gelangen durch demokratische Wahlen an die Macht und nutzen diese dann, um den Staat so umzubauen, dass ein Machtwechsel nicht mehr oder nur noch schwer möglich ist. Attackiert wird dabei vor allem die Justiz, weil sie eine Bastion des Rechtsstaates ist. Ohne unabhängige Gerichte können auch andere rechtsstaatliche Institutionen

einfacher untergraben werden. So wurden etwa in Polen die Gerichte gleichgeschaltet, indem sie mit Loyalisten besetzt wurden. Nach dem Machtwechsel versucht nun die liberale Regierung unter Donald Tusk, das wieder rückgängig zu machen. Das sei aber schwierig, so Moeckli, vor allem wenn man sich dabei an rechtsstaatliche Prinzipien halten wolle.

Neben der Justiz sind die Medien eine weitere Instanz, die den Mächtigen auf die Finger schaut und sie kritisiert. Deshalb werden auch diese gleichgeschaltet, etwa indem sie von Freunden des Regierungschefs aufgekauft werden, wie das in Ungarn der Fall war. Oder sie werden so lange drangsaliert, bis sie aufgeben. Das Gleiche geschieht mit zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Hochschulen, aus denen Kritik an den herrschenden Verhältnissen geäussert wird. So musste die von US-Milliardär George Soros gegründete Central European University in Budapest auf Druck der Regierung das Land verlassen.

Gemeinsam erfolgreich

sagt Slapin: «Nur weil ein Land eine demokratische Verfassung hat und die eine oder andere freie und faire Wahl abgehalten wurde, ist es noch keine stabile Demokratie. Dazu braucht es mehrere freie und faire Wahlen. Solche Prozesse dauern Jahrzehnte.» Deshalb sei es nicht überraschend, dass es in Osteuropa zu Rückfällen in den Autoritarismus komme, findet Slapin. «Es wäre eher erstaunlich, wenn alle Länder demokratisch bleiben würden.»

Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage muss Europa zusammenstehen, auch wenn dies wegen der internen Differenzen nicht immer einfach ist. Das würde auch bedeuten, «mehr Souveränität nach Brüssel abzugeben», sagt Politologin Stefanie Walter.

Schliesslich können auch Grundrechte eingeschränkt und die Wahlgesetze geändert werden, wenn die Regierungspartei über die dazu notwendigen Mehrheiten verfügt. «Nach und nach werden alle Mechanismen abgeschafft, die faire demokratische Prozesse ermöglichen», sagt Moeckli. Die Wissenschaft nennt das «democratic backsliding», die schrittweise Demontage demokratischer Institutionen. Gibt es einen Kipppunkt, ab dem es unmöglich wird, die demokratische Ordnung wiederherzustellen? «Wenn die Demokratie schon so stark unterminiert ist wie in Ungarn, wird jede Änderung schwierig», sagt Daniel Moeckli, «doch letztlich kommt es auf die Bürgerinnen und Bürger und

Stabilität verleiht einem Land neben lange eingeübten und allgemein akzeptierten politischen Prozessen auch der Wohlstand: «Je reicher ein Land ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass die Demokratie in Frage gestellt wird», so Slapin. Ob dieses Paradigma wirklich standhält, wird die weitere Entwicklung in den USA zeigen. Aktuell manifestiert sich dort ein anderes Problem: Demokratie hängt von der Haltung der Eliten ab, sagt Slapin. Sie funktioniert, solange sich diese an die demokratischen Normen hält. «In den USA ist das nicht mehr der Fall. Dort hat die Republikanische Partei akzeptiert, dass Trump die demokratischen Normen erodiert.»

Was hilft gegen die Erosion der Demokratie? Daniel Moeckli hat darauf zwei Antworten: Die EU hat seit 2021 einen neuen Rechtsstaatsmechanismus, der es erlaubt, Mitgliedstaaten die EU-Mittel zu kürzen, wenn sie gegen die Rechtsstaatlichkeit verstossen. Gegenüber Ungarn wird dieser Mechanismus bereits angewendet, indem Milliarden aus dem Kohäsionsfonds zurückgehalten werden. Einen Teil der Gelder hat die EU sogar endgültig gestrichen. Aus der Sicht von Moeckli ist das ein starker Hebel, um Regierungen unter Druck zu setzen: «Für Ungarns Staatshaushalt

«Die Demokratie muss ermöglichen, dass die Minderheit jederzeit zur Mehrheit werden kann.»

Daniel Moeckli, Rechtswissenschaftler

ihren Willen zur Demokratie an. Wird der Widerstand stark genug, kann auch ein autoritäres Regime stürzen.»

Weshalb kommen autoritäre populistische Parteien an die Macht, die dann die Demokratie auszuhebeln versuchen? UZH-Politologe Jonathan Slapin nennt dafür drei Gründe: die Enttäuschung über die bestehenden Verhältnisse, wie die weit verbreitete Korruption, wie das in Ungarn der Fall war, bevor Victor Orban mit seiner Fidesz-Partei an die Macht kam. Mittlerweile hat Orban selbst ein hochgradig korruptes Regime installiert.

Ein weiterer Grund für die Rückschritte sei, dass die Demokratien in Osteuropa noch nicht konsolidiert sind,

sind die EU-Mittel von zentraler Bedeutung.» Es muss sich allerdings erst noch weisen, ob der Druck ausreicht, um Orban dazu zu bewegen, die Rechtsstaatsprobleme ernsthaft anzugehen.

Gestärkt werden kann die Demokratie auch durch direktdemokratische Elemente. Das zeigt das von Daniel Moeckli geleitete Forschungsprojekt «Popular Sovereignty vs. the Rule of Law? Defining the Limits of Direct Democracy», das vom European Research Council (ERC) finanziert wurde. Das Projekt hat untersucht, welche direktdemokratischen Instrumente in den 46 Staaten des Europarats existieren, wie diese reguliert sind und wie sie genutzt werden. Ent-

scheidend sei dabei, so Moeckli, dass die direktdemokratische Mitsprache in rechtsstaatlich geregelten Bahnen verlaufe und von den Bürgerinnen und Bürgern selbst ausgelöst werden könne, wie dies etwa mit der Volksinitiative in der Schweiz der Fall ist. Würden hingegen Volksabstimmungen von oben angeordnet, sei die Gefahr des populistischen Missbrauchs gross, wie beispielsweise das Brexit-Referendum in Grossbritannien oder das ungarische Referendum über EU-Flüchtlingsquoten gezeigt hätten. «Wenn direktdemokratische Instrumente es tatsächlich erlauben, Probleme auf den Tisch zu bringen, die der Bevölkerung unter den Nägeln brennen, können sie eine wichtige Ventilfunktion haben», sagt Moeckli. Sie sorgen dafür, dass sich der Ärger nicht anstaut und von populistischen Bewegungen genutzt werden kann.

Der neue Nationalismus gefährdet den Zusammenhalt der EU

Die rechts- und die linkspopulistischen Parteien vertreten einen neuen Nationalismus, der die Interessen des jeweiligen Landes über die gemeinsamen Interessen der EU stellt und auch einen Gegensatz zwischen den beiden konstruiert. Die Befürworter des Brexit waren mit dieser Strategie erfolgreich. Gleichzeitig sind der Brexit und seine Folgen für Grossbritannien heute ein Mahnmal für jene, die mit dem Gedanken spielen, die EU zu verlassen. «Er hat gezeigt, wie schwierig und vor allem teuer es ist, die

Koalitionspartner in einer Regierung werden. Das würde aber nicht bedeuten, dass Deutschland die EU verlassen oder den Euro zerstören würde.» In Frankreich mit seinem Präsidialsystem sind die Aussichten ungewisser, weil Marine Le Pen durchaus Chancen hat, die nächsten Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Die Frage wird sein, ob die Front gegen Rechts hält, die bei den letzten Parlamentswahlen den Sieg des Front National verhinderte.

Die zersplitterte Parteienlandschaft macht es schwerer, Regierungen zu bilden

Jonathan Slapin verweist auf eine Entwicklung, die für viele europäische Staaten zu einem Problem geworden ist: die zersplitterte Parteienlandschaft. So gab es in Deutschland in den 1970er- und 1980er-Jahren zwei grosse (CDU/CSU und SPD) und eine kleine Partei (FDP), die sich bei der Regierungsbildung ablösten. Heute sind im Bundestag sieben Parteien vertreten. Vergleichbare Entwicklungen gibt es in Frankreich, den Niederlanden oder Österreich. «Das macht es schwierig, tragfähige Regierungen zu bilden, wie wir gerade in Frankreich und Holland sehen», sagt Slapin. Interessant ist, dass sich die politischen Standpunkte der Wähler:innen gar nicht so stark verschoben haben, wie es aufgrund der neuen Vielfalt der Parteien erscheint. «Die grundlegenden Präferenzen etwa in Bezug auf die Migration oder die EU haben sich in den letzten Jahren nicht stark gewandelt, sie sind sehr stabil, wie Umfragen zeigen»,

«Wir verlieren mit der transatlantischen Kooperation zwischen den USA und Europa gerade etwas sehr Wertvolles.»

Stefanie Walter, Politologin

EU zu verlassen, selbst für ein grosses europäisches Land, das stets ein Aussenseiter war und auch den Euro nicht übernommen hat», sagt Jonathan Slapin.

Ausserdem ist es für die nationalistischen Populisten schwierig, zusammenzuarbeiten, weil sie eben nur auf die Interessen ihres Landes schauen. «Wenn jeder versucht, für sich allein alles zu maximieren, ist schnell Schluss mit der Zusammenarbeit», sagt UZH-Politikwissenschaftlerin Stefanie Walter dazu. «Das zeigt sich zum Beispiel an der distanzierten Haltung von Marine Le Pen zu Donald Trump –‹America First›-Politik hat negative Folgen für Länder wie Frankreich. Das erschwert eine Zusammenarbeit auch zwischen nationalistischen Politikern.»

Die Frage ist, was passieren würde, wenn die radikale Rechte in den beiden wichtigsten EU-Ländern Deutschland oder Frankreich an die Macht käme. Zumindest im Fall von Deutschland hält Politikwissenschaftler Slapin das für unwahrscheinlich. «Die AfD wird es kaum auf 30 Prozent oder mehr Wähleranteil bringen. Sie könnte vielleicht

sagt Stefanie Walter, «Aber die Leute mit migrations- oder EU-kritischen Meinungen hatten lange kein starkes politisches Sprachrohr.» Das hat sich mit den neuen Parteien verändert und damit auch das Wahlverhalten.

Die USA werden vom Partner zum Rivalen

Seit dem Zweiten Weltkrieg stand (West-)Europa unter dem militärischen Schutz der USA. Die Vereinigten Staaten waren politisch und ökonomisch ein verlässlicher Partner. Mit der Trump-Administration, für die es nur noch Konkurrenten und Feinde gibt, ist das vorbei. «Die Forschung zeigt, dass es für Staaten grundsätzlich gut ist, wenn sie zusammenarbeiten», sagt Stefanie Walter dazu, «deshalb verlieren wir mit der transatlantischen Kooperation zwischen den USA und Europa gerade etwas sehr Wertvolles.» Walter bezweifelt, dass selbst nach dem Ende von Trumps Regierungszeit das alte freundschaftliche Verhältnis rasch wiederhergestellt

werden kann. «Deshalb tut Europa gut daran, sich abzunabeln und strategisch unabhängig zu werden.»

Das gilt besonders für die Verteidigung. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Europa ein ökonomischer Gigant –das BIP der 27 EU-Staaten entspricht etwa jenem Chinas –, aber militärisch ein Leichtgewicht. Unter dem Schirm der von den USA angeführten Nato konnten die europäischen Staaten ihr Geld in den Wohlfahrtsstaat statt in die militärische Aufrüstung investieren. Das muss sich nun ändern, was schwierig und teuer wird. Vor allem müssten die europäischen Staaten viel enger zusammenarbeiten, sagt Jonathan Slapin: «Die EU-Staaten müssten ihre Ressourcen zusammenlegen und eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickeln.» Allerdings gibt es da verschiedene Hindernisse. Dazu gehört, dass die Länder einen Teil ihrer Souveränität abgeben müssten. Ob sie bereit dazu sind? Slapin bezweifelt das. «Frankreich beispielsweise wünscht sich europäische Streitkräfte. Aber solche nach französischen Vorstellungen und unter französischer Führung. Und würde Frankreich die Kontrolle über seine Nuklearwaffen einem militärischen Kommando überlassen, das nicht französisch ist? Wohl kaum.»