本計劃將於臺北市客家⽂化主題公園打造數座綠⾊⾏動裝置,以客家族 群特⾊植物的五感策略〈視覺(植物)、味覺(料理)、聽覺(⾛讀)、觸覺(體驗)、 嗅覺(花香)〉,吸引周邊社區居⺠參與交流,爬梳並記錄在地⼈⽂歷史,創造 空間集體記憶並指引市⺠參與連結。

透過綠⾊⾏動打開並促進跨族群、跨世代對話,使客家與在地⽂化融 合,⽬標形塑豐富都市⼈的⽣活涵養、也打破彼此隔閡的⽂化廊道。

2011年 臺北市客家⽂化主題公園 開園

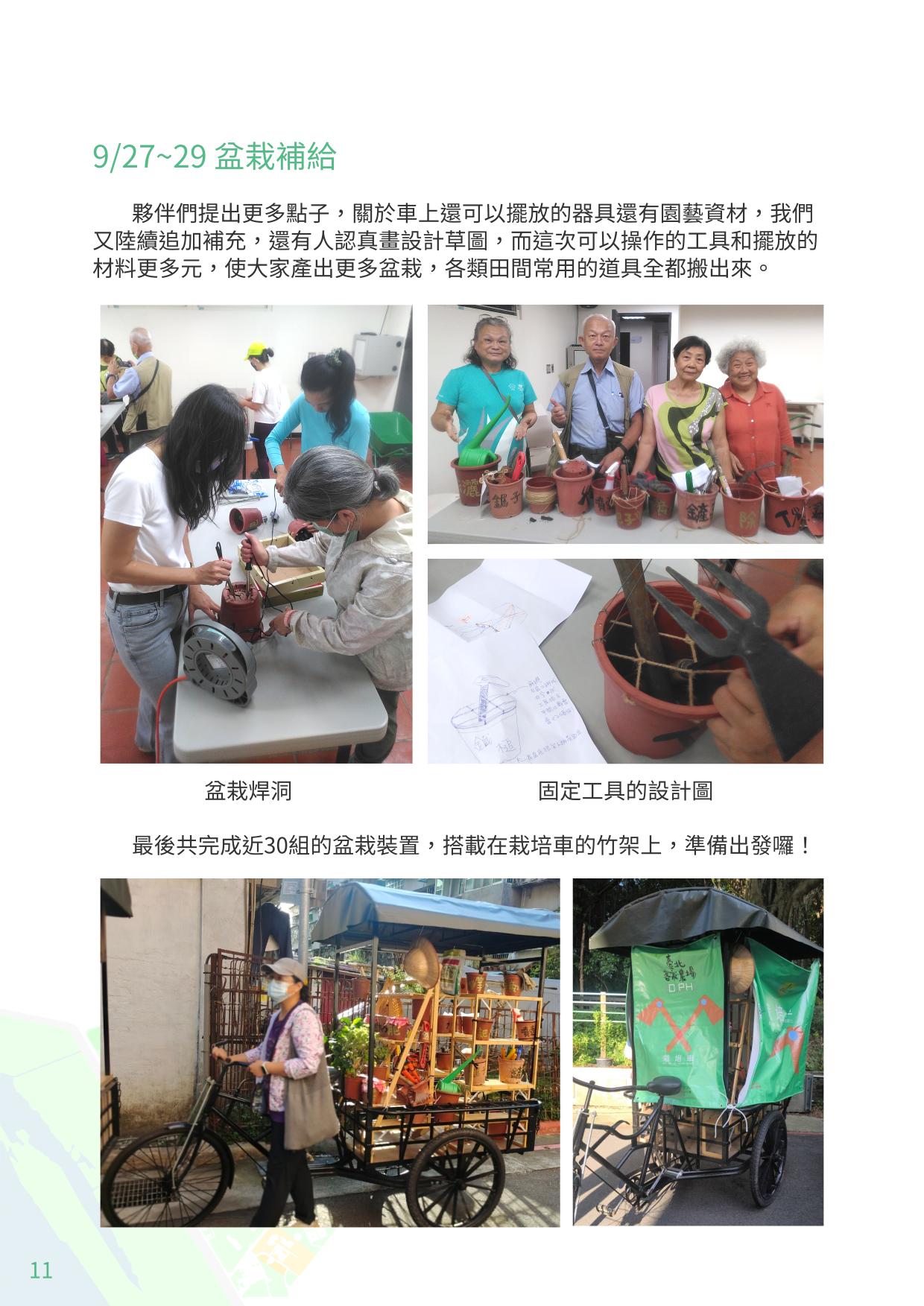

2018-20年 「⾷農列車」

打造育苗、栽培、堆肥、烹調功能⽊作箱,作 為銀髮族、⾏動不便者參與⾷農教育的載體。

2021年 「我的青春記憶站」

邀請在地⽂史⼯作者、耆⽼、居⺠等共同爬梳 社區的⼈⽂歷史。

2021年 臺北市城南⽔岸⽂化協會 「台北·城南客」調查

以都市農業、族群⽂化為主軸,進⾏區域的空 間使⽤、地貌沿⾰的調查。

2022年 Open Green 2.0 「Open Park is 農源」

利⽤豐富⾃然及⼈⽂資源,完成五主題改造: 藏⾦庫、⽔花園、藏寶盒、故事牆、波浪甲板

2023年 ⽔源⼆三期整建住宅 都更簽約

2024年 Open Green 2.0 「攜家帶眷,做伙來OPH」

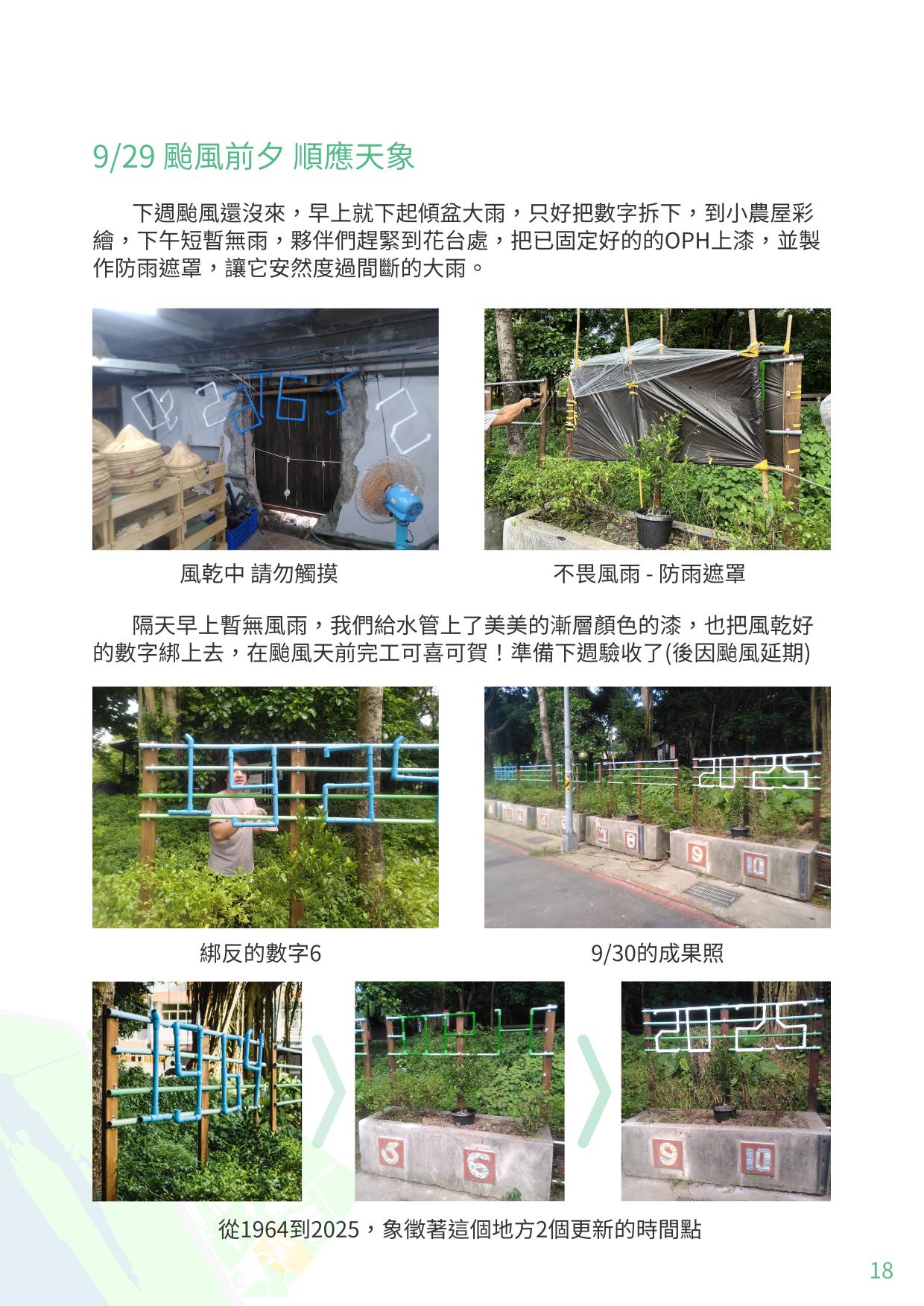

臺北市客家⽂化主題公園(2011年開園)與嘉⽲新村(2022年開園)是臺北城 南地區有顯明族群⽂化的公共⽤地,,相距800公尺的路途之間,有⽔源整建 住宅群(⽔源路⼆、三期)(1964-1966年)及嘉⽲國宅社區(1984年)⾒證臺北市 都市發展的歷史。

未來有潛力串連的路線:⾏經螢橋國中、⽔源路⼆、三期整宅、替代役 中心、嘉⽲國宅社區,抵達嘉⽲新村。在15分鐘步⾏距離,從客家到眷村, 認識不同的族群⽂化,能促進⽂化傳承與社會共融,引領市⺠⾛⼊這條空間 與歷史的⽂化⾛廊。

計畫區位圖

根據空間區位的特⾊與相關調查研究,此區的社區空間議題:

(⼀) 都市與⽔岸的⽣活空間之關係再重組。

(⼆) 城南的空間集體記憶爬梳和凝聚。

(三) 促進族群⽂化與飲⾷特⾊的當代交融。

改造點

以「臺北市客家⽂化主題公園」為起始點,以公園之西南側⼊⼝為改造 點,該地點是林興⾥居⺠進⼊公園的出⼊⼝,為來公園散步運動活動、以及 前往捷運台電⼤樓站,適合作為推展綠連線的起始點。本區同時也為臺北客 家農場蔬菜花園社區組之認養區域,提供給社區居⺠認養。

客家公園西南側⼊⼝ 社區組

計畫關係⼈網絡圖

計畫前的社區互動:農場認養社區組,專⾨給鄰近⽔源帝景住⼾參與認 養,另外有數位⾥⺠參與認養。林興⾥辦公處有惜⾷分享冰箱,當客家農場 有多餘的蔬菜⾷物,會提供給社區免費使⽤。林興⾥也會和客家公園租借空 間,舉辦社區活動。

⽔源⼆三期 整宅居⺠

財團法⼈台北市 客家⽂化基⾦會