Griot

Designer-griot : porte-parole contemporain ?

1/ Ce dont ces lignes parlent

ici, vous entrerez dans l'univers du mémoire où je vous exposerai les raisons de ce choix d'étude. PAGE 06

2/ Prolégomènes

ici, vous trouverez l'introduction soulevant les enjeux et les questionnements de la réflexion. PAGE 12

3/ J’ai vu une chose.

ici, j'exposerai au griot Déliba, le constat qui a initié ma démarche, celui montrant la complexité de « faire société » auourd'hui. PAGE 20

4/ Connais-tu l’histoire du village sans nom ?

ici, à travers un conte, Djéliba fera le lien entre narration, parole, communauté et identité. PAGE 44

5/ Dis-moi, Djéliba, pourquoi nous racontes-tu des histoires ?

ici, Déliba m'expliquera les raisons de ses médiations narratives : parole performatrice, parole proférée, parole constructive. PAGE 52

6/ Au fond, sais-tu vraiment ce qu’est un griot ?

ici, sortant des stéréotypes du griot, vous découvrirez ce qu’est concrètement un griot à travers les enseignements de Djéliba. PAGE 64

7/ Pourquoi veux-tu être un griot ?

ici, j'exposerai le bénéfice de mêler la figure du griot et ses codes au design. PAGE 88

8/ Dessein favorable ou funeste entreprise ?

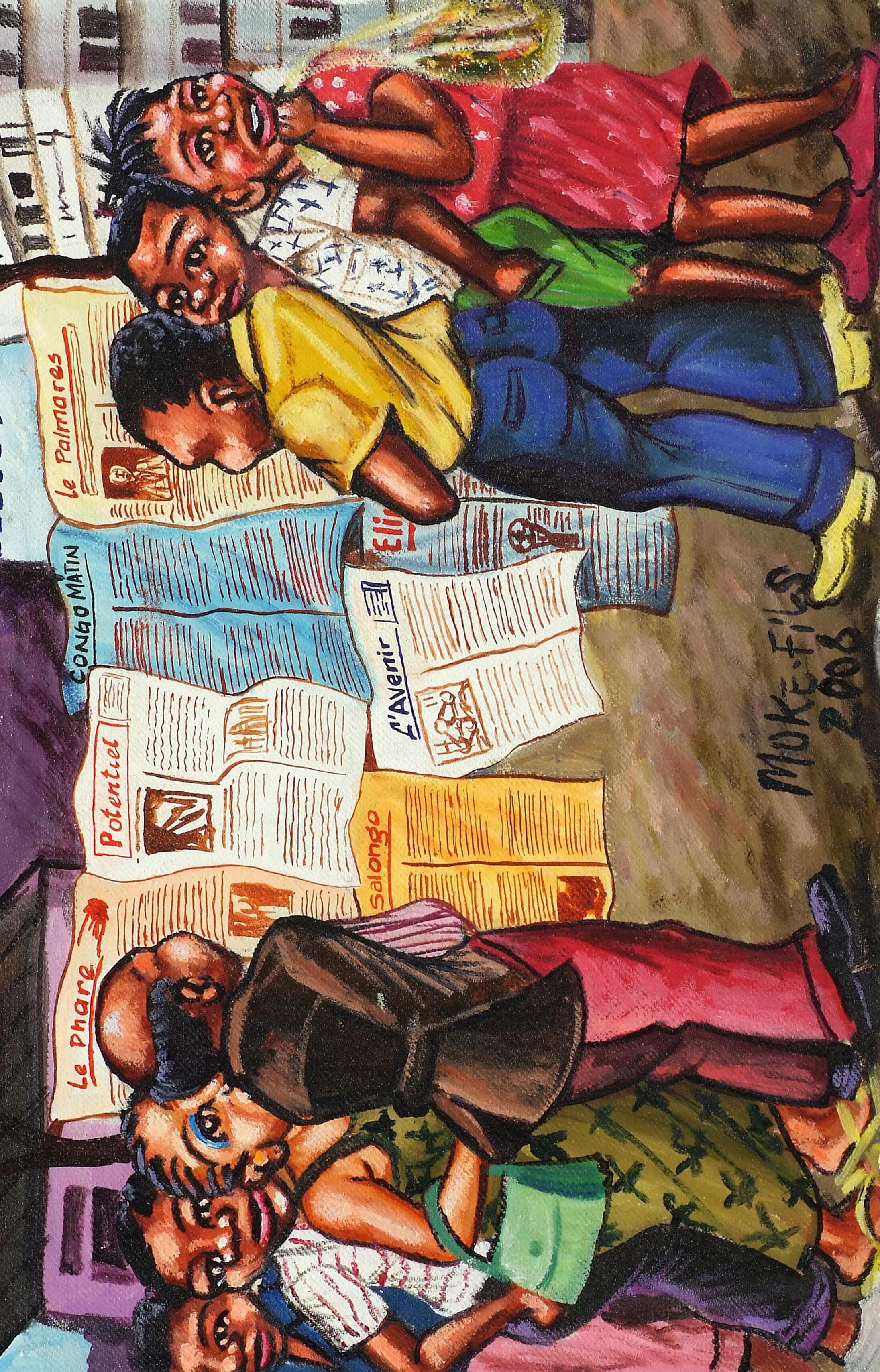

ici, je soumettrai des pistes de projets en les appuyant d'exemples issus de l'art et du design. PAGE 100

9/ Épilogue 10/ Bibliographie

ici, mon propos s'achèvera laissant la place à la réflexion sur le positionnement du design-griot exposé. PAGE 128

ici, vous trouverez tous les livres que j'ai lu, les articles que j'ai parcourru, les podcats que j'ai écouté et les films que j'ai regardé. PAGE 134

11/ Iconographie

ici, vous trouverez toutes les références correspondant aux images du présent mémoire. PAGE 138

12/ Mercis

ici, vous trouverez tous les mercis à qui de droit. PAGE 144

Ce dont ces lignes parlent

Griots !

Écoutez ma parole, Écoutez ce dont ces lignes parlent, Tendez l’oreille et prêtez attention

Griots !

Écoutez ma parole, Un designer voulant être griot.

L’a-t-on déjà vu ?

Des plateaux du jadis Mandé aux Grandes Plaines1, Y a-t-il eu vent d’une pareille aventure ?

Favorable dessein ou funeste entreprise ?

Demain, demain nous le dira

Griot ?

Griot rêvé, griot réel, Tu m’émerveilles, par ton éloquence, tes fourberies, Ils ont eu tort de t’avoir écarté.

Par ta voix, tu plongeais nos regards dans les récits d’hier, Par ta verve, tu exaltais les princes au courage et à l’excellence, Par ton savoir, tu nous rappelais les mailles desquelles nous étions tissés, En chantant nos louanges, tu nous poussais à reconsidérer notre conduite

Djéliba2 ! Jasare3 ! Fin stratège !

Tu sais tourner les situations à ton avantage, Parole créatrice, parole révélatrice, parole médiatrice, Parole fabriquée, art, artiste, artifice, artéfact

Griot, je me vois en toi

Je t’ai tant rêvé, J’aurai voulu être comme toi

Oui, j’aurai voulu être griot.

Djéliba, je me vois en toi, Balla Fasséké4 , je me rappelle ces mots:

« Je t’ai dit ce que les générations futures apprendront sur tes ancêtres, mais que pourrons-nous raconter à nos fils, afin que ta mémoire reste vivante, qu’aurons-nous à enseigner de toi à nos fils? Quels exploits sans précédent, quelles actions inouïes, par quels coups d’éclat nos fils regretteront-ils de n’avoir pas vécu au temps de Soundjata ? Les griots sont les hommes de la parole, par la parole nous donnons vie aux gestes des rois; mais la parole n’est que parole, la puissance réside dans l’action;

Inchallah1 . Mandé, Manden ou encore Manding, région située en Afrique de l’Ouest, entre le Mali, la Guinée, la Côte d’ivoire, le Burkina Faso, le Libéria, le Sénégal et la Sierra Leone, le berceau du griotisme.

2 . Appellation malinké du griot

3 . Nom donné au griot généalogiste et historien chez les Zarma du Niger.

4 . D’après la parole des griots mandingues, il serait le griot offert par le roi Nané Maghan Konaté à son jeune héritier Soundjata Keita à sa mort en 1218.

sois homme d’action. Ne me réponds plus par ta bouche, demain montre-moi dans la plaine de Krina ce que tu veux que je raconte aux générations à venir. Ô fils de Sogolon, je suis la parole et toi l’action, maintenant ton destin commence. »5

J’entends, Balla Fassèké, d’ici j’entends. Griot! Griots! L’entendez-vous ?

5 . Tamsir Niane, Djibril, Soundjata ou l’épopée Mandingue, Editions Présence Africaine, Paris, 1960, p.116. Roman réalisé d’après les propos de plusieurs griots dont principalement Djeli Mamadou Kouyaté (Guinée). Dans cet extrait de texte, le griot Balla Fasséké s’adresse à Soundjata Keita, futur empereur du Mandingue, la veille du combat qui lui donnera gloire et victoire sur Soumaoro Kanté son ennemi. L’épopée de Soundjata est un évènement majeur dans l’institution des griots ouest-africains car elle a contribué à établir socialement leur rôle dans les castes mandés et à élargir leur renommée. Elle a fait l’objet de plusieurs chants, livres et adaptations cinématographiques notamment dans Kirikou et les Hommes et les Femmes de Michel Ocelot en 2012.

Prolégomènes

du portugais « criado », participe passé de « criar », créer, élever, établir, mettre en place, faire, instaurer, construire, développer, constituer, élaborer, donner, instituer, générer, concevoir

du latin « colo, colere », cultiver, soigner

/ griot / culture / société

du latin « societas », état de vie collective; mode d’existence caractérisé par la vie en groupe; milieu dans lequel se développent la culture et la civilisation

À présent, ai-je votre attention ?

J’ai certainement dû éveiller votre curiosité et vous vous demandez à ce niveau de lecture, ce qu’est un griot et que pourrait bien être le propos de ce présent mémoire. La figure du griot a germé lors d’une réflexion sur la transmission culturelle ouest-africaine. En recherchant hasardement l’étymologie du terme, j’ai été surprise de voir que le griot se trouvait dans son étymologie, au croisement des termes culture, société, colonisation, civilisation et création. Ces notions ont étrangement du sens lorsqu’on analyse cette personne et le contexte dans lequel elle évolue.

Un griot est un communicateur traditionnel actif majoritairement en Afrique de l’Ouest. Bien que ses attributs varient selon les cultures et les contextes, sa particularité est d’utiliser la narration et la célébration comme moyen de médiation. Sa célébration orale a pour but d’éduquer en divertissant afin de susciter des comportements favorables à l’harmonie et au développement de la communauté dans laquelle il s’insère. En effet, c’est un érudit créé par le groupe et pour le groupe qui use d’artefacts divers (corporels, sonores, visuels, matériels) pour capter l’attention. Pour le moment, je me tiens à cette brève description pour entrer plus dans le détail par la suite. J’en appelle ici donc à votre patience.

Paul Rasse, anthropologue français, définissait la notion de culture dans le sens sociologique du terme comme « tous les éléments tant matériels que symboliques, qui lient une communauté: une façon de vivre ensemble, de produire, de partager les moyens d’existence, d’organiser le travail nécessaire, de bâtir, d’habiter, de cuisiner, de manger, de s’habiller, de fêter les récoltes, de célébrer les dieux, d’invoquer leur clémence, d’exorciser ses démons, d’enterrer ses morts et de s’en souvenir ».6 C’est donc le mode de vie et de pensée qui caractérise une société et ainsi l’homme qui en est partie intégrante. Dans certaines sociétés traditionnelles ouestafricaines où aucun manuscrit n’a été conservé, c’est le griot qui en est le dépositaire principal, le préservant de l’acculturation.

Durant la colonisation, la plupart de ces sociétés traditionnelles dont est issu le griot se sont vues dépossédées de leurs terres et de leurs constructions sociales. Bien qu’ayant acquis pour

du latin « colonus », cultivateur, métayer, fermier

du latin « civis, civitas », ensemble transmissible des valeurs intellectuelles, spirituelles, artistiques et des connaissances scientifiques ou réalisations techniques qui caractérisent une étape des progrès d’une société en évolution

/ colonisation / civilisation / création

du latin « creatio, creationis » action de créer une oeuvre originale, production originale, oeuvre créée par une ou plusieurs personnes

la plupart leur indépendance, l’empreinte coloniale est restée encore très présente dans les mentalités et les façons de faire société, se référant au modèle occidental inculqué sous ces années d’occupation comme unique modèle de progrès. Or, la majorité de ces espaces géopolitiques sinon tous font face à des difficultés voire même des états d’urgence sur le plan humanitaire, sanitaire, éducatif et environnemental.

En Occident, dans les sociétés post-industrielles, un autre constat se pose. Dès les années d’après-guerre, une vague de doute s’immisce dans la conscience contemporaine. Les discours politiques, philosophiques et religieux censés rassembler les citoyens dans une aventure commune perdent en crédibilité. Les valeurs et normes universelles portées par les grands récits laissent place à des micro-récits fondés sur des valeurs individuelles. Même le refuge trouvé dans la science et la parole des experts reste insatisfaisant. Paradoxalement à cette incrédulité contemporaine, émergent des groupements de plus en plus nombreux en quête d’idéaux communs révélant le besoin de faire ensemble, le besoin d’être entendu et plus profondément, le besoin d’un imaginaire collectif faisant « société ». Aujourd’hui, en cette troisième révolution industrielle marquée par les innovations numériques et la démocratisation, la globalisation ne consiste plus à suivre un schéma universel: il est important de repenser à la manière de « faire société ». Julie Le Gall, maîtresse de conférences en géographie à l’ENS de Lyon expliquait que « faire société » équivalait à « donner la place à des questionnements et à la remise en question de nos actions sur nos territoires ».7

Dans le cas des sociétés post-coloniales, faudrait-il concilier le discours traditionnel porté autrefois par le griot et le discours marqué par l’effort de rationalisation hérité de la période coloniale ? Pour l’Occident, serait-il alors possible de redonner sens et force de conviction à la parole portant projet de vivre ensemble ? Malgré une perte d’influence dû à l’abandon des traditions au profit de la modernité, le griot recèle encore des stratégies intéressantes pour capter l’attention de son auditoire. Faudrait-il donc faire appel à la parole griotique, en contrepoint de la parole des experts ? Pourrait-elle réussir ce tour de force ? Le designer pourrait- il emprunter les codes griotiques et se faire ainsi griot de notre époque ?

Designer-griot:porte-parlecontemporain?

Pour la durée de ce mémoire, j’aurai aimé être votre griot, et vous, mon public. J’aurai aimé vous dire que j’ai rencontré de grands griots, que j’ai traversé rivières et collines pour recueillir leur savoir, que je les ai notés et que je vous en ferai part mais hélas ! Lors de mon court séjour au Bénin cet été, ma tentative fut vouée à l’échec lorsque sur le terrain, j’ai été confrontée à des difficultés de temps et de moyens. Toutefois, le designer que je suis ne s’est pas résigné et y a vu une occasion de tourner la situation à son avantage, voire même de l’enrichir.

Je vous présente ainsi, Griot, mémoire de conversations, entre Djéliba, un grand maître griot fictif et moi, sa djelimusso8. Il rapporte les recherches et les fragments de réponses sur la possibilité de mêler design et griotisme en ouvrant la voie à une réflexion sur la médiation par le design, médiation appuyée par une figure historique et culturelle, sur la base de livres, d’articles et de brefs entretiens que j’ai eu. Cet échange hypothétique et amplifié sera donc textuel, visuel et sonore, indications et didascalies.

Au fil de nos échanges, le designer que je suis tentera de se fusionner au griot, du moins, il tentera d’en comprendre les codes, les contextes et les modalités afin de faire émerger des propositions de projet pouvant émaner d’une telle entreprise. Par ailleurs, si quelques terminologies utilisées dans le développement de mon propos vous semblent impertinentes, je vous prie de m’en excuser. Si quelque élément vous semble survolé, je vous prie de me pardonner. L’enquêtrice que je suis a récolté ces informations et a tenté de vous en faire la synthèse la plus adéquate, délaissant ou accentuant volontairement certains aspects. Ce subterfuge posé, je vous demande à présent d’écouter attentivement ce qui va suivre.

8 . Djelimusso veut dire griotte en malinké. Pour éviter d’inclure mon prénom, j’ai préféré utilisé ce surnom.

J’ai vu une chose.

Djéliba, j’ai vu une chose.

Qu’as-tu vu ?

Bien avant l’idée de me faire griot, mes regards s’étaient déjà portés sur la vie collective. En voyageant ici et là, j’ai vu un fait plus ou moins surprenant. Des rives d’une même mer, j’ai vu comment d’un côté, les fils de l’individualité se tissaient au contact de la communauté pour faire l’homme et comment de l’autre, au contraire, l’homme s’affranchissait des normes pour s’émanciper en toute autonomie. J’ai vu que malgré les tentatives et les efforts portés par les individus de ces deux rives pour se construire, faire société demeurait difficile. C’est ce dont je voudrais te parler présentement. Pour t’en faire un rapport plus objectif, j’ai cherché des voix pouvant éclairer et appuyer mes observations. J’ai plongé mes regards dans l’histoire des peuples, fouillé dans les écrits des uns et ravivé ma mémoire sur les propos des autres, comme l’aurait fait un bon griot.

Que disent-ils djelimusso ?

Je m’en vais te dire ce que j’ai retenu. Mais pour mieux me comprendre, je te demanderai de garder en tête quatre termes :

« développement oratoire sur un sujet déterminé, dit en public, et en particulier lors d’une occasion solennelle par un orateur »

« manifestation écrite ou orale d’un état d’esprit, un ensemble des écrits didactiques, des développements oratoires tenus sur une théorie, une doctrine »

« développement oral ou écrit rapportant des faits vrais ou imaginaires »

« faculté de s’exprimer par le langage articulé »

discours / récit / parole / langage

« capacité observée chez tous les hommes d’exprimer leur pensée et de communiquer au moyen d’un système de signes vocaux et graphiques »

« ensemble des procédés utilisés par un artiste dans l’expression de ses sentiments et de sa conception du monde »

Discours, Récit, Parole, Langage. Tu peux y aller…

Djéliba, j’ai vu.

J’ai vu des contextes ambivalents.

J’ai vu des pensées ambivalentes.

J’ai vu des comportements ambivalents. Ambivalence entre les rives. Ambivalences sur les rives. Sur la rive gauche, dans les civilisations africaines, comme je te le disais, j’ai vu l’influence que pouvait avoir le groupe sur l’individu. J’ai vu par exemple comment une célébration matrimoniale comme la dot scellait l’union non pas seulement des époux mais aussi des familles et les établissait socialement. J’ai vu la portée du défi d’honneur lancé ainsi à l’homme pour honorer sa lignée, exposer sa capacité matérielle, démontrer la considération qu’il porte à sa future femme, et indirectement à sa future belle-famille, au travers des présents exigés par celle-ci. J’ai vu certains perpétuer encore des rites initiatiques corporels et spirituels ancrés dans la construction de la tribu à laquelle ils appartenaient. J’ai vu l’architecture communautaire atypique de certains villages mais aussi la fierté émanant de l’énonciation de certains noms de familles chez ses tributaires. En cherchant qui pouvait théoriser ces observations, je suis tombée sur un article de Benezet Bujo où il expliquait les fondements de l’anthropologie africaine. Selon lui, « la philosophie africaine, sans nier le rôle de la raison, fonde plutôt son éthique sur la relation interpersonnelle et communautaire. Seule la relation et l’interaction entre les trois catégories de la communauté constituée à la fois par le monde visible (les vivants) et invisible (les morts et les nonencore-nés) donnent aux membres leur statut d’êtres humains. Les morts ne peuvent s’épanouir que si par leur parole, leurs gestes et autres faits passés, ils se rendent actifs auprès des vivants. Les vivants, à leur tour, ne peuvent jouir pleinement de la vie que s’ils n’oublient pas de commémorer les morts et leur héritage en le soumettant à la palabre. Par ailleurs, les morts et les vivants doivent prendre en considération les non-encore-nés, qui représentent l’avenir, car tous, vivants et morts-ancêtres, sont dépendants de la future

descendance qui les commémorera de génération en génération. »9

Grand Djéliba, j’ai cherché en long et en large des réponses et ce fut dans les mots de Wade Davis, ethnologue spécialisé dans les cultures endogènes que je fus éclairée. Dans son livre Pour la tradition ancestrale, il soutient que les vagues de dominations européennes survenues dès le XVIIe siècle sur le continent africain puis la globalisation de ces territoires ont modifié certains particularismes sociaux importants. Bien que des voix concèdent à la colonisation un progrès sanitaire comme technique et une ouverture politique et culturelle mondiale, d’autres voix comme celle de Davis dénoncent la fracture identitaire engendrée par ces siècles de dévalorisation, d’infériorisation et de dégradation. Le XIXè siècle qu’il nomme « le siècle de la dépossession »10 fut en effet, le théâtre de nombreuses narrations et imaginaires en tout point dépréciatifs des noirs et de leurs constructions sociales. Bien qu’ayant acquis par la suite leur indépendance, l’empreinte coloniale est restée encore très présente dans les mentalités et les façons de faire société, se référant au modèle occidental inculqué comme unique modèle de progrès. La parole traditionnelle et son cadre d’application censés unifier par exemple, sont délaissés au profit de l’émancipation intellectuelle européenne. La démocratie a remplacé l’arbre à palabres, le président a remplacé le monarque, le maire a remplacé le cheikh, les instituteurs ont remplacé les anciens, les théorèmes ont remplacé les contes et la radio t’a remplacé toi, Djéliba.

Bref. Je pourrais continuer cette énumération mais je pense que tu vois ce dont je parle. Davis disait encore désolément que « la grande majorité de ceux qui rompent les liens avec la tradition ne vont pas atteindre le niveau de prospérité occidentale mais rejoindre les cohortes de citadins pauvres, pris au piège de conditions de vies sordides et luttant pour leur survie. Tandis que les cultures s’amenuisent, les individus qui souvent ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, ne savent plus où ils en sont, incapables de retrouver la vie d’antan, mais privés de la possibilité de se faire vraiment une place dans un monde dont ils voudraient acquérir les valeurs et la richesse. Cela crée une situation explosive

9 . Bujo, Bénézet. « Culture africaine et développement : un dialogue nécessaire », in revue Finance & Bien Commun, vol. 28-29, no. 3, 2007, pp. 40-45. Bénézet Bujo est un professeur au département de théologie morale et d’éthique à l’Université de Fribourg (Suisse).

10 . Davis, Wade, Pour ne pas disparaître. Pourquoi nous avons besoin de la sagesse ancestrale, traduit de l’anglais par Marie-France Girod, Editions Albin Michel, Paris, 2011, p.157

et dangereuse. C’est d’ailleurs pour cette raison que la situation désespérée de diverses cultures n’est pas une simple affaire de nostalgie, ni même de droits de l’homme, mais une très sérieuse question de stabilité et de survie géopolitiques.»11

Triste vision, triste constat. Des individualités partagées entre tradition et modernité. Triste constat que j’observe de mes propres yeux. Même moi, Djéliba, je suis partagé. Aujourd’hui, la mondialisation et la marchandisation du monde ont brouillé notre fonctionnement à nous griots. Avant, nous vivions de nos récits, nous étions habillés, nourris, logés et même mariés par certains chefs. En contrepartie, ils étaient loués et conseillés. Aujourd’hui, peu nous écoutent encore. Ce qui nous oblige à chercher un tiers emploi pour subvenir à nos besoins. Souvent, nous sommes réduits à n’être que de simples musiciens. Certains ne se concentrent plus que sur le gain financier de leur savoirfaire, en omettent les valeurs constructives et ternissent notre image. D’autres en profitent, se produisent sur scène et ont des résidences en Europe et aux États-Unis. Tu sais, djelimusso, je n’ai absolument rien contre cela mais de la même manière que cela fait notre promotion, de la même manière cela nous enferme dans un registre particulier. Aussi, peu de nos enfants veulent prendre la relève. La plupart veulent faire des études et trouver un travail plus nourricier. Ah ! Djelimusso, qu’as-tu vu encore ?

Djéliba, en allant au Nord, du côté rive droite, j’ai vu une autre réalité. Sur cette rive, plusieurs termes n’ont cessé de faire irruption. Les devineras-tu ?

Discours, Récit, Parole, Langage ?

Rires. Ils y sont liés mais ce n’est pas ceux que j’ai entendus. J’ai beaucoup entendu les termes « individualisme », « narcissisme » et « séduction ».

Au Nord, contrairement au Sud, j’ai vu des

individualités de plus en plus décloisonnées et détachées du groupe. J’ai vu comment la valeur marchande s’immisce dans pratiquement toutes les sphères de la société, conditionnant et encadrant les comportements sociaux. J’ai lu que ce constat était le résultat d’une vague de déception et de désacralisation des grands récits unificateurs, qu’ils soient politiques, religieux ou techniques, survenus au lendemain des grandes guerres du XXème siècle. En effet, ces évènements tragiques ont fracturé la confiance portée à ces instances en exposant leur éthique et leur impuissance face à ces situations déshumanisantes. Ce qui a conduit ces individus à ne se confier dès lors, que dans ce qui leur importe ou ce qui leur rapporte: leur progrès, leur croissance et leur bien-être personnels. C’est ainsi qu’a débuté ce que je résumerai d’incessante séduction narcissique marquée par une monopolisante marchandisation et une personnalisation diversifiée, augmentant les versatilités de l’individu.

J’ai vu se dessiner une temporalité focalisée sur un présent en constante accélération. Un présent se devant d’être performant, flexible, jouissif, parsemé de stimulations récréatives et éphémères. Un présent où le passé n’advient que dans une optique de consommation, contrairement au Sud. J’ai vu aussi une rive où il est difficile de s’écouter tant l’expressivité individuelle a pris le pas. « Communiquer pour communiquer, s’exprimer sans autre but que de s’exprimer et d’être enregistré par un micro-public, le narcissisme révèle ici comme ailleurs sa connivence avec la désubstantialisation post-moderne, avec la logique du vide »12 écrivait Gilles Lipovetsky dans L’ère du vide. Face aux divers scandales et au développement des réseaux sociaux, j’ai vu les communications politiques, économiques et politiques se mettre en phase avec les valeurs de cet individualisme où le but n’est plus d’imposer mais de suggérer, de séduire et de faire sensation. Une désubstantialisation comme l’a dit Lipovetsky, marquée par une fictionnalisation du monde où « la réflexion est délaissée au profit de l’émotion, la théorie au profit de l’utilisation pratique »13

Ici, les discours idéologiques se répandent

comme le mil, c’est ce qui anime nos palabres14! En campagne électorale, il n’est pas rare de voir des personnalités politiques voulant « acheter » notre parole pour faire campagne. Mais, la parole d’un djéli15 ne s’achète pas, elle appartient à la communauté, elle est au service de tous.

Effectivement, au sud, de ce que j’ai vu, contrairement au nord, les grands discours idéologiques trouvent encore de très bon échos au sein de la population. J’ai même remarqué un fort intérêt, toutes classes sociales confondues, pour la personne politique, en dehors même du cadre électoral, où elle est présentée comme source de profit et de réalisation sociale. Cependant, tout cet engouement se révèle souvent peu réformateur dans le quotidien et l’action citoyenne reste limitée au cadre électoral. J’ai vu que de nombreuses voix restent omises du discours politique à cause de la barrière de la langue souvent occidentale utilisée (français ou anglais) et implicitement du niveau de scolarisation qui en empêchent une compréhension adéquate. Bujo dont j’ai déjà parlé explique que cette situation est due encore une fois à un décalage d’assimilation où aux rôles de la personne politique tirée de l’occident, sont calqués les attendus des rôles traditionnels. Ce qui explique la facilité d’instauration de régimes autoritaires d’une part, et les alternances politiques aux antipodes d’autre part. J’ai eu écho cependant qu’au Cameroun, des voix se sont levées comme celles du professeur de mathématiques Mongo Mongo, du linguiste Makong Ma Seh et deux maîtres de la confrérie Mbok, pour animer la première édition du Parlement des mots16, en 2016 une session d’échanges exposant des termes politiques et scientifiques occidentaux et leur corrélation sémantique bassa17.

C’est vrai qu’à défaut de pouvoir exercer dans un cadre précis, les griots ont aussi recours aux médias. Les gens écoutent tout le temps la télévision, la radio et les réseaux sociaux qui peuvent atteindre des zones parfois très reculées.

Justement, si ma mémoire est bonne Mathurin

12 . Lipovetsky, Gilles, L’ère du vide, essais sur l’individualisme contemporain, NRF essais, Gallimard, 1989, p.18.

13 . Lipovetsky, Gilles, Les temps hypermodernes, Éditions Grasset, 2004.

14 . La palabre est un échange oral d’une durée considérée comme interminable entre deux ou plusieurs personnes. Dans les sociétés traditionnelles, l’arbre à palabres est un lieu où se réunissent les membres de la communauté, où s’échangent des informations et se prennent des décisions.

15 . Appellation malinké du griot

16. Voir SagotDuvauroux, Jean-Louis, « Mots d’Afrique au feu de l’émancipation », article publié en ligne le 8 décembre 2012 sur le bolg éponyme de l'auteur.

17. Les Bassa sont un peuple bantou du Cameroun.

Songossaye disait qu’« au début des années 1990, l’audiovisuel a commencé à jouer un rôle très important dans le processus du développement de la République Centrafricaine. Aujourd’hui, on ne peut plus nier la force et l’importance des médias qui façonnent le public et qui œuvrent à la faveur du processus de l’acquisition des savoirs. L’audiovisuel, en raison du caractère biface, puisqu’il associe l’image et le son, est un moyen pratique pour informer et éduquer car il touche le public de masse. Dans cette perspective, la politique du gouvernement centrafricain, à travers le Ministère de l’Education Nationale était de faire de la Radiotélévision Scolaire un instrument qui accompagne le système éducatif centrafricain par des fictions à visée éducative.»18 Cependant, j’ai vu aussi que ce discours médiatique peut être contraint par l’encadrement politique et économique. La plupart des chaînes de télévisions africaines exerçant sous l’égide des gouvernements, peuvent être fortement réprimées si elles défavorisent l’opinion politique au pouvoir. Mais, avec la généralisation d’internet et des smartphones, le pouvoir se glisse dans les mains des habitants qui détiennent à présent des moyens inédits de dénonciation et de diffusion.

C’est exact ! Tu as parlé d’ambivalence, qu’en est-il ?

Oui Djéliba, du nord au sud, de la rive gauche à la rive droite, sur chacune de ces rives, j’ai vu une ambivalence d’attitude. Au nord, j’ai vu ces individus désencadrés socialement mais fragilisés psychologiquement se réfugier dans le progrès techno-scientifique. Discours séduisant, immuable, relatif, honnête, rassurant, promettant un futur contrôlable, ajustable, maîtrisable non pas par des érudits mais par le commun des mortels. Récit éminent. Parole plus digne de confiance car on ne trompe pas les atomes. Langage savant, terminologies pointues. J’ai pu admirer une rive de plus en plus connectée, informatisée, se vantant de ses expertises et se fabriquant des avenirs utopiques techno-centrés, à défaut des visions téléologiques19 religieuses. Face à tout ce déchaînement techno-

C'est normal

scientifique, j’ai remarqué paradoxalement que certaines idéologies humanistes perdurent. Le relationnel et l’éthique de la responsabilité par exemple sont réinvestis dans les rapports sociaux. L’indignation morale s’accroît avec la montée de mouvements de revendications, se heurtant parfois à une porosité générale. Je pense au mouvement Nuit Debout né à la suite des manifestations contre la loi du travail El Khomri en 2016. Chaque soir pendant quatre mois, j’ai vu près d’un million de personnes occuper la place de la République à Paris, transformant cet espace public en un forum citoyen apolitique et asyndical, composé d’individus désireux d’une rénovation démocratique, économique et sociale. Malgré son essoufflement, Nuit Debout a néanmoins constitué un laboratoire de réflexion démocratique inédit en France avec des commissions fondées sur le dialogue, l’horizontalité et la démocratie participative. J’ai vu aussi sur cette rive, un réinvestissement de la mémoire et la tradition, avec ce que Lipovetsky appelle une « obsession commémorative »20 mais encore là avec une distance sur le passé.

Et au Sud ?

Au sud, j’ai vu des individus fuir des réalités géopolitiques désastreuses, parfois au péril de leurs vies, à la recherche d’un avenir plus prospère vers le Nord. J’ai vu une profusion d’organismes visant à s’expatrier, promettant aux jeunes diplômés réussite et reconnaissance. Inversement, j’ai vu des mouvements d’affirmation s’élever promouvant un retour aux sources afin de décloisonner la pensée émancipatrice occidentalisée. Je pense à la mouvance négritude avec des érudits comme Léopold Sédar Senghor21.

Ah Senghor ! Tu savais qu’en se référant constamment à nous, ses camarades et lui ont contribué au fait que les griots deviennent cet emblème de l’Afrique ?

Tu m’apprends quelque chose là Djéliba.

Quand tu auras du temps, lis Comme les lamantins vont boire à la source22. Tu verras. Je te redonne la parole. Je veux savoir tout ce que tu as vu.

Merci pour cette référence Djéliba ! Mon propos arrive bientôt à sa fin. Sur la rive Sud, j’ai encore vu des organismes culturels réclamer la restitution d’oeuvres artistiques récupérées lors de la colonisation. J’ai vu ces mouvements d’affirmation investir massivement le champ de l’art pour porter leur voix. Nollywood23, Haoukas24, Africanah25. Discours imagé, spiritualisé, moralisé et teinté d’humour promettant écoute, attention et valorisation. Récit utopique du rassemblement des enfants de la mère Afrique lésée. Afrofuturisme26, afrocentrisme, panafricanisme27. Parole de débrouillards. Langage oral, musical, pictural, sculptural, théâtral.

Discours, Récit, Parole, Langage…

Au nord j’ai entendu dire que « l’un des facteurs d’explication qu’on donne à la faiblesse de la volonté, c’est que nous ne serions pas sensibles à ce qui n’est pas juste sous notre nez, ce qui ne suscite pas directement nos émotions. Parce que c’est lointain, parce que ce sont des données scientifiques qu’on ne voit pas concrètement. Il y aurait une sorte de divorce en nous : d’un côté entre les raisons, les connaissances objectives sur l’avenir que nous avons, et de l’autre, nos désirs, nos émotions, nos craintes, qui elles, sont en prise directe avec la situation présente et ne réagissent pas à des considérations à long terme. »28 Et au sud, j’ai entendu dire que « les universités, les forums sociaux, les ateliers de création, les organisations rurales de base, les mouvements de jeunesses et de femmes sont des lieux pertinents de fécondation d’une nouvelle ambition africaine. Celle-ci devra susciter ou rencontrer une offre politique afin de passer de voeu pieux à politique publique en vue de changer la société, transformer radicalement la vie des gens. C’est en pensant notre univers et le monde dans l’objectif de le transformer que nous passerons de la “démocratie de faible intensité” à une démocratie substantielle qui,

20. Lipovetsky, Gilles, Les temps hypermodernes, op. cit., p.125

21. Léopold Sédar Senghor (1906 -2001) est un poète, écrivain, homme d’État français, puis sénégalais et premier président de la République du Sénégal. Il fut le premier africain à siéger à l’Académie française.

22. Senghor, Léopold Sédar, « Comme les lamantins vont boire à la source » in Éthiopiques, Éditions du Seuil, 1964 p.161.

23. Pierre Barrot, Nollywood : le phénomène vidéo au Nigéria, Éditions L’Harmattan, coll. « Images plurielles », 200, p. 5. Nollywood est la contraction de Nigéria et Hollywood et désigne l’industrie du cinéma nigérian, deuxième plus grosse industrie cinématograhique avec environ 2 000 films produits par an.

24 . Rouch, Jean, Les Maîtres fous, 1955. Le documentaire expose le rituel des Haoukas, une secte religieuse composée d’immigrés nigériens pauvres du Ghana. Ses rites consistent en l’incarnation par la transe de figures de la colonisation et de sacrifices d’animaux.

25 . Jeu de mot basé sur le roman Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie, Éditions Gallimard, 2015. Il relate le parcours à travers les États Unis et le Nigéria d’Ifemelu, une jeune nigériane. Il parle d’amour, d‘immigration et de valorisation de soi.

26. Courant de pensée décoloniale, réimaginant la science et le futur à partir d’une perspective artistique afrocentrée.

27. Mouvement politique promouvant l’indépendance du continent africain et encourageant la pratique de la solidarité entre Africains et personnes d’ascendance africaine.

au-delà des normes comptables sécrètera un nouvel humanisme, un humanisme incarné par le spirituel, le commun. »29 Ah Djéliba, voilà en tous points, la chose que j’ai vue.

Discours, Récit, Parole, Langage. Djelimusso, ta parole est bonne.

28. Bénatouil, Thomas, « Le pouvoir de la parole. Quand la parole ne suffit pas : les stoïciens au secours de l’écologie » publié le 12 novembre 2019 sur le site « France Culture ».

29. Anne, Hamidou, « Penser l’Afrique, penser les Suds : Pour un humanisme décentré », in revue Africultures, hors-série (février 2018), p.103.

Connais-tu l’histoire du village sans nom ?

Ton propos me fait penser à une histoire que j’aime bien. Connais-tu l’histoire du village sans nom ?

Absolument pas. Je vais te la raconter alors.

« Conte conté à conter es-tu véridique ? Pour les bambins quis’ébattentauclairdelune,monconteestunehistoire fantastique.Pourlesfileusesdecotonpendantleslongues nuits froides, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c’est une véritablerévélation.Monconteestàlafoisfutile,utileet instructeur. »30

« Il était une fois un village qui n’avait pas de nom. Personne ne l’avait jamais présenté au monde. Personne n’avait jamais prononcé la parole par laquelle une somme de maisons, un écheveau de ruelles, d’empreintes, de souvenirs sont désignés à l’affection des gens et à la bienveillance du destin. On ne l’appelait même pas « le village sans nom », Car, ainsi nommé, il se serait aussitôt vêtu de mélancolie, de secret, de mystère, d’habitants crépusculaires, et il aurait pris place dans l’entendement des hommes. Il aurait eu un nom. Or, rien ne le distinguait des autres, et pourtant il n’était en rien leur parent, car seul il était dépourvu de ce mot sans lequel il n’est pas de halte sûre. Les femmes qui l’habitaient n’avaient pas d’enfants. Personne ne savait pourquoi. Pourtant nul n’avait jamais songé à aller vivre ailleurs, car c’était vraiment un bel endroit que ce village. Rien n’y manquait, et la lumière y était belle. Or, il advint qu’un jour une jeune femme de cette assemblée de cases s’en fut en chantant par la brousse voisine.Personneavantellen’avaiteul’idéedelaisseraller ainsilesmusiquesdesoncœur.Commeelleramassaitdu boisetcueillaitdesfruits,elleentenditsoudainunoiseau répondre à son chant dans le feuillage. Elle leva la tête, étonnée, contente.

– Oiseau, s’écria-t-elle, comme ta voix est heureuse et bienfaisante ! Dis-moi ton nom, que nous le chantions ensemble !

L’oiseau voleta de branche en branche parmi les feuilles bruissantes, se percha à portée de main et répondit :

– Mon nom, femme ? Qu’en feras-tu quand nous aurons chanté ?

– Je le dirai à ceux de mon village.

– Quel est le nom de ton village ?

– Il n’en a pas, murmura-t-elle, baissant le front.

– Alors, devine le mien ! lui dit l’oiseau dans un éclat moqueur.

Il battit des ailes et s’en fut. La jeune femme, piquée au cœur, ramassa vivement un caillou et le lança à l’envolée. Elle ne voulait que l’effrayer. Elle le tua. Il tomba dans l’herbe, saignant du bec, eut un sursaut misérable et ne bougea plus. La jeune femme se pencha sur lui, poussa un petit cri désolé, le prit dans sa main et le ramena au village.

Au seuil de sa case, les yeux mouillés de larmes, elle le montra à son mari. L’homme fronça les sourcils, se renfrogna et dit :

– Tu as tué un laro. Un oiseau-marabout. C’est grave. Les voisins s’assemblèrent autour d’eux, penchèrent leurs fronts soucieux sur la main ouverte où gisait la bestiole.

– C’est en effet un laro, dirent-ils. Cet oiseau est sacré. Le tuer porte malheur.

– Que puis-je faire, homme, que puis-je faire ? gémit la femme, tournant partout la tête, baisant le corps sans vie, essayant de le réchauffer contre ses lèvres tremblantes.

– Allons voir le chef du village, dit son mari.

Ils y furent, femme, époux et voisins. Quand la femme eut conté son aventure, le chef du village, catastrophé, dit à tous :

– Faisons-lui de belles funérailles pour apaiser son âme. Nous ne pouvons rien d’autre.

Trois jours et trois nuits, on battit le tam-tam funèbre et l’on dansa autour de l’oiseau-marabout. Puis on le pria de ne point garder rancune du mal qu’on lui avait fait, et on l’ensevelit.

Six semaines plus tard, la femme qui avait, la première, chanté dans la brousse et tué le laro se sentit un enfant dans le ventre. Jamais auparavant un semblable événement n’était survenu au village. Dès qu’elle l’eut annoncé, toute rieuse, sous l’arbre au vaste feuillage qui ombrageait la place, on voulut fêter l’épouse féconde et l’honorer comme uneporteusedemiracle.Tous,empressésàlasatisfaire,lui demandèrent ce qu’elle désirait. Elle répondit :

– L’oiseau-marabout est maintenant enterré chez nous. Je l’ai tué parce que notre village n’avait pas de nom. Que ce lieu où nous vivons soit donc appelé Laro, en mémoire du mort. C’est là tout ce que je veux.

— Bien parlé, dit le chef du village. Onfitdesgalettesodorantes,onbutjusqu’àtomberdansla poussière et l’on dansa jusqu’à faire trembler le ciel. La femme mit au monde un fils. Alors toutes les épouses du village se trouvèrent enceintes. Les ruelles et la brousse alentour s’emplirent bientôt de cris d’enfants. Et aux voyageurs fourbus qui vinrent alors que nul n’était jamais venu et qui demandèrent quel était ce village hospitalier où le chemin du jour les avait conduits, on répondit fièrement :

— C’est celui de Laro.

Àceuxquivoulurentsavoirpourquoiilétaitainsinommé, on conta cette histoire. Et à ceux qui restèrent incrédules et exigèrent la vérité, on prit coutume de dire:

– D’abord fut le chant d’une femme.

Le chant provoqua la question.

La question fit surgir la mort.

La mort fit germer la vie.

La vie mit au monde le nom. »

Djéliba, que veut dire ce conte31 ?

Dire, c’est faire exister. Ce qui n’existe pas peut advenir, mais non pas sans tumultes.