13 minute read

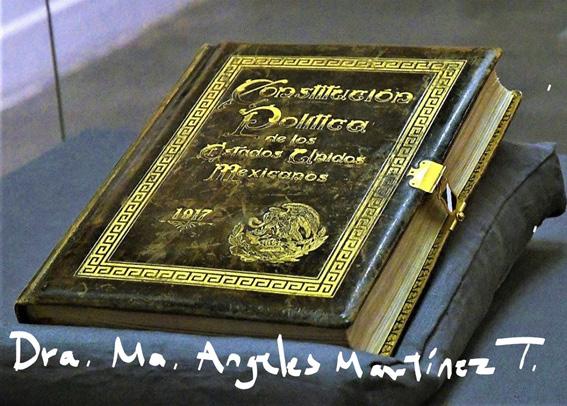

Supremacía constitucional como principio

Dra. María de los Ángeles Martínez Tinajero

Licenciado en Derecho por el Instituto Universitario Interamericano. Cédula Profesional: 09578355

Advertisement

Maestría en Amparo por la Universidad del Distrito Federal UDF. Cédula Profesional: 11514307

Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal UDF. Reg. Constancia 19-1/1075/19 (Grado en trámite)

Posdoctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal UDF. Oficio Número UDF-SM/DAl/0130/19

Un principio, en su concepto más amplio, es una base de ideales, fundamentos, reglas y/o políticas de la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. Principio viene del latín principium que significa origen, inicio, comienzo. A pesar de aún ser usado para referirse a un inicio de algo, esta palabra es mayormente usada en un sentido filosófico moral y ético.

Los principios también son usados para referirse a fundamentos y/o leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o ciencia.

30 abogados 24-7 La Supremacía de un país es un principio teórico, este principio ubica jerárquicamente a la Constitución de un país por encima de todo el ordenamiento jurídico con el que cuenta y cuya vigencia se logra a través de su capacidad reguladora en la vida histórica de la nación y sólo puede tener verdadera eficacia siempre y cuando sea garantizada jurisdiccionalmente. La Constitución de un país se considera la Ley Suprema del Estado y es el fundamento del sistema jurídico, representa la esencia de la democracia, de la protección de los derechos fundamentales y de la justicia Constitucional. Por otro lado tenemos los tratados internacionales que al ser ratificados por el presidente del país adquieren el mismo rango jerárquico que la Constitución, siempre y cuando no la contravengan, y definitivamente estarán en nivel superior a las leyes internas.

La supremacía de la Constitución no se ha de considerar subordinada a las leyes ordinarias...Estas leyes y estas construcciones técnicas edificadas sobre ellas, tienen solamente un valor relativo, esto es, presuponen las reservas necesarias para que su aplicación no menoscabe o ponga en peligro los fines esenciales de la ley suprema. Todas las construcciones técnicas, todas las doctrinas generales no impuestas por la Constitución, valen en la Corte “sólo en principio”, salvo la Constitución misma, que ella sí y solo ella, vale absolutamente. ¡Se ha

extraviado o dejado de existir la supremacía de la Constitución? Más bien, cabría sostener que hay un reacomodamiento de la misma.

Sabemos que de manera originaria, la sociedad se somete de manera voluntaria a un pacto social, que tiene como fin un orden social justo, en donde surge el gobierno por un lado y por el otro un grupo mayor de miembros de esa sociedad en particular, han decidido de manera voluntaria ceder parte de su libertad, esto con la finalidad de lograr una convivencia más civilizada con las personas que forman el entorno.

Este contrato al que se somete la sociedad de manera voluntaria, es el principio de legitimación de la sociedad política, es decir de un orden natural cambiamos a la relación política entre gobernante y gobernado, y en realidad este contrato contiene dos pactos, el de asociación y el de sujeción. Las reglas quedan establecidas en un modelo normativo que sirve de guía para esa sociedad, en donde la soberanía reside en el pueblo 1 .

Este pacto queda establecido definitivamente, en un cuerpo de normas jurídicas que contienen los derechos esenciales de las personas y que determinan la organización del estado, constituye la base del ordenamiento jurídico de un país, y es lo que llamamos Constitución.

El término “Constitución” se va adoptar en el mundo eclesiástico con motivo de las llamadas “Constituciones papales” que tendrían su posterior reflejo en las constituciones de las diferentes órdenes religiosas. Incluso podemos afirmar que la conceptualización del término Constitución se produce a lo largo de todo un proceso histórico. Normalmente suele atribuirse a los hebreos el primer concepto de Constitución, con la existencia de una norma suprema a los gobernantes y gobernados que,

a su vez, actuaba como límite a la acción de aquéllos. Esta norma suprema se identificaba con la ley divina, conteniendo una fuerte carga ética o moral, cuya actuación era realizada a través de profetas.

En la antigüedad clásica va a predominar, como ya pusiera de relieve el propio Jellinek, la idea de una Constitución en sentido material 2 .

Constitución vs Tratados Internacionales.

La Supremacía de la Constitución estuvo prácticamente intocable y de acuerdo con los planteamientos de Kelsen, no fue sino hasta las reformas constitucionales del 10 de junio del 2011, que precisamente por este cambio de paradigma se sacudió de manera importante la forma de aplicar la jerarquía y supremacía de nuestra constitución. Con el cambio de paradigma en realidad caímos en una serie de mal interpretaciones.

Ejemplo de lo antes mencionado es la contradicción de tesis 293/2011, por lo que juristas como Miguel Carbonell mal interpreto y público en el periódico Universal lo siguiente:

“Se acaba de dar a conocer una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a cambiar la forma en la que entiende e interpreta el derecho mexicano. Me refiero a la sentencia que resuelve la contradicción de tesis 293/2011 resuelta por el Pleno de la Corte en diciembre del año pasado”

“En ella se señalan dos cosas de la mayor relevancia: que en México las personas tenemos los derechos que nos reconoce la Constitución y los que están previstos por los tratados internacionales, pero además se establece que entre esas dos “fuentes” de los derechos no hay una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una especie de

Época: Novena Época Registro: 180240 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 80/2004 Página: 264

“bloque de regularidad constitucional” dentro del cual los jueces podrán tomar la norma que resulte más protectora al momento de resolver un caso concreto” 3 .

En otras palabras, dijo: “La Corte deja atrás un viejo concepto con el que nos formamos la mayor parte de los abogados mexicanos: el de jerarquía normativa. A partir de la citada sentencia de la Corte esa jerarquía no existe entre la Constitución y los tratados internacionales”. y siguió “La segunda cuestión relevante que resuelve la sentencia 293/2011 es el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Hace unos años nuestra Corte había dicho que solamente eran obligatorias las sentencias interamericanas que se hubieran dictado en casos en los que México hubiera sido la parte demandada. Ahora ese criterio cambia y se señala que todas las sentencias interamericanas son obligatorias para los jueces mexicanos, de modo que deben aplicar los criterios en ellas contenidos a menos que encuentren un criterio jurisprudencial de carácter nacional que resulte más protector. Pronunciamiento de la Corte.

Llego a ser tal la confusión que la Corte se tuvo que pronunciar para dejar bien establecida la Supremacía de nuestra Constitución.

32 abogados 24-7 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

En conclusión de lo aquí descrito podemos con certeza manifestar, que la Supremacía Constitucional en México se mantiene, que auxiliados de la estructura de rigidez con la que cuenta nuestra Ley Suprema, esta ha podido superar la evolución de nuestros acuerdos elevados a regulación interna y desde luego los cambios de paradigmas que se nos han presentado a través del tiempo.

Hoy más que nunca, contamos con una participación muy activa de la Corte Interamericana, tenemos una influencia importante de criterios basados en la procuración de los Derechos Humanos, y se le ha dado una gran importancia a la Convencionalidad. Pues con todo y esto es claro que nuestra Constitución sigue siendo la Ley Suprema.

En algún momento de la reforma Constitucional del 2011 y debido a la aplicación de los tratados Internacionales suscritos por México, surgió cierta confusión acerca del lugar que ocupaban los tratados internacionales frente a la Constitución Política Mexicana, por supuesto la Corte se pronunció y nos dejó claro, que los tratados están solo por debajo de la Constitución, pero son de mayor jerarquía que

cualquier otro ordenamiento jurídico nacional.

Es decir la Constitución es nuestra máxima regulación, y la convencionalidad debe trabajar acorde a ella. La Convencionalidad solo aplica en caso de que algún ordenamiento que no esté contenido en la Constitución, no la contravenga y aplique en beneficio más protector para el caso concreto, está por encima de todo el ordenamiento jurídico con el que cuenta y su vigencia se ha logrado a través de su capacidad reguladora en la vida histórica de la nación, y sólo puede tener verdadera eficacia siempre y cuando sea garantizada jurisdiccionalmente.

______________________________ 1 MEZA Hernández Pedro, Encrucijada Política: Kant entre el liberalismo y el republicanismo.2008 * Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. 2 Marco Gerardo Monroy Cabra (Colombia) * Concepto de Constitución. Disponible en http://www.congreso.gob.pe/Docs/ DGP/CCEP/files/cursos/2017/files/clas 3 CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011 http://www.miguelcarbonell. com/articulos_periodicos/Constituci_n_o_trata

103 años de nuestra Constitución

Lic. Francisco Melchor Sánchez

Abogado postulante en las áreas civil, penal, mercantil, familiar administrativo, amparo y laboral

Catedrático en Universidades en el Estado de Tlaxcala

Abogado titulado por La Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala

Candidato a Maestro por parte del Instituto Internacional del Derecho y del Estado

Cédula Profesional: 6759029

Me genera agrado tocar el tema de este mes sobre nuestra carta magna, todo ello en el marco de su aniversario ciento tres, aunque críticos como el autor EMILIO RABASA, mencionan que no son esos años reales, según el, porque esta constitución (como al inicio se menciona en su cuerpo normativo) solo es la que reforma, mas no deja en vigor, a la de 1857, motivo de análisis importante para otra oportunidad.

En México es muy dable la incultura de la reformación constitucional, que busca y lo ha logrado un desequilibrio en instituciones y figuras jurídicas formales de nuestro constitucionalismo nacional, duele entender porque nuestra Ley Fundamental es cada año embarazada no por intereses sociales ni por el dinamismo de vida que requiere ser observado, sino por una serie de cambios económicos en la vida de la clase política de nuestro Estado Mexicano.

34 abogados 24-7 Autores como Porfirio Muñoz Ledo y su perspectiva de Reforma del Estado ha sido tomada en consideración de forma tal que se ha venido realizando paulatinamente, lo que es carne de cañón para este pensador mexicano, pues siempre su idea ha sido marcada en el tenor de la creación de una nueva era constitucional y crear un poder constituyente que le de luz a una nueva etapa importante en el país, solo basta mirar a nuestro alrededor para saber que esos es lo que se requiere, sino en el ámbito urgente por lo menos en el ámbito de agenta de nuestros legisladores.

Si se acepta que los puntos anteriores conforman, aunque sea en una brevísima parte, la agenda del constitucionalismo mexicano de los próximos años, la duda que surge de inmediato es si estos retos pueden ser afrontados y superados con el texto constitucional de 1917 o si es necesario crear una nueva Constitución. La alternativa se puede complementar incluso con una tercera vía: la de la reforma integral que ha utilizado, por ejemplo, Argentina en 1994.

De esta forma, se tienen tres posibles posiciones. La primera sostiene la pertinencia de seguir con el texto constitucional actual, adecuándolo con pequeños cambios de matiz en virtud, sobre todo, de que la constitución de hecho ya ha sido sometida a grandes procesos de reforma que han hecho de ella un texto verdaderamente nuevo; en esa medida, lo único que requeriría sería unas adecuaciones adicionales. Para una segunda postura, se requiere de un cambio total de texto, es decir se tiene que convocar a un congreso constituyente y crear un texto constitucional completamente nuevo.

La tercera opción mantiene que se necesitan muchos cambios y muy profundos, pero que pueden ser abordados mediante el mecanismo de reforma constitucional previsto en el artículo 135 de la Carta de Querétaro. Sin dejar a un lado que, como se indico al principio, no se puede cortar de tajo a nuestra actual Constitución, por ende dejarla sin vigencia, para de esa forma de buenas a primeras crear otra y someterla en vigor.

La primera opción, representada por eminentes juristas, me parece difícil de sostener. Las razones

para ello son bien sencillas: tenemos una realidad social y política que no nos satisface en lo mas mínimo; tenemos un texto constitucional que ha caído en la irrelevancia absoluta; tenemos derechos que no sabemos como proteger; tenemos arreglos institucionales que son disfuncionales para los equilibrios partidistas que van surgiendo como resultado de la mayor pluralidad política.

En suma, tenemos una constitución que quizá estaba bien para cuando fue creada y que sin lugar a dudas ha servido por años a un régimen político basado en el presente de un partido hegemónico y de una presidencia hipertrofiada, pero hoy no existen las condiciones de 1917: la figura del partido hegemónico parece haberse ido para no volver y tenemos una presidencia de la República que tendrá que entrar en un dialogo nuevo con el poder legislativo, pues el presidente no tiene mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras desde el 1º de Diciembre del 2000. Por ello es que no podemos permanecer en el mismo texto fundamental, a menos que se prefiera correr el riesgo de canalizar el proyecto político nacional por vías no jurídicas, de forma que sea innecesaria una regulación constitucional efectiva.

La postura de ir a un nuevo Congreso Constituyente es muy atendible. De hecho, la experiencia comparada demuestra que la mayoría de las transiciones a la democracia que han culminado exitosamente se han otorgado una nueva carta Constitucional. La expedición de una Constitución aparece como un sello que clausura una época e inaugura otra. Sin embargo, para acometer el esfuerzo enorme de reunir a un constituyente se requieren de un mínimo de precondiciones que el escenario político difícilmente puede suministrar en estos momentos. Los profundos desacuerdos existentes entre los partidos, las posiciones encontradas y claramente antagonistas sobre puntos fundamentales del quehacer nacional y los cálculos electoralistas que hacen las dirigencias partidistas, no ofrecen muchas esperanzas para poder afrontar con éxito la redacción de una Nueva Constitución.

La expedición de una Constitución, o incluso simplemente la reforma de uno o varios de sus preceptos, no sólo debe llevarse a cabo cuando sea jurídicamente necesario, sino también cuando sea políticamente posible. Normatividad constitucional y situación política son dos datos que se deben ponderar de manera adecuada la hora de modificar una Carta Constitucional.

Por otro lado, incluso entre aquellos que sostienen la postura de convocar a un Congreso Constituyente, y

debido en parte a los propios desacuerdos entre los actores principales, la discusión que ha quedado más en la reforma de llevar a cabo las modificaciones que en los convenios posibles de una nueva Constitución. En estas condiciones no hace falta subrayar los riesgos de convocar a un constituyente pues se corre el peligro de dar pasos hacia atrás. En consecuencia de lo anterior, creo que de momento y hasta en tanto no cambien las condiciones políticas actuales, la vía quizá más prudente sea la de intentar hacer una gran reforma que incluya los puntos los puntos señalados en este trabajo y, que actualmente, se está trabajando en el Congreso de la Unión en ello, que dentro de las posibilidades que ofrece el texto de 1917 en su artículo 135.

Finalmente, con todo, no hay que olvidar que ninguna propuesta teórica podrá sustituir la voluntad política de los poderes públicos para asumir cabalmente los mandatos constitucionales. Sin esa voluntad todas las propuestas e iniciativas quedarán como papel mojado, tal como ha sucedido durante tantos años en México y tal como sigue sucediendo en buena medida en la actualidad. Como diría Norberto Bobbio “LA CONSTITUCION NO TIENE LA CULPA”, o por lo menos, no tiene toda la culpa.

Por último… estimados lectores dejo la siguiente interrogante… ¿Cómo felicitaría a nuestra Constitución?