17 minute read

Maitriser la fertilisation de

Maitriser la fertilisation de couverture des blés pour une production durable

Les engrais sont des substances fertilisantes organiques ou minérales, destinées à apporter aux plantes des éléments nutritifs, nécessaires pour améliorer leur croissance, augmenter le rendement et améliorer les qualités des produits. Leur utilisation permet également d’accroitre ou de maintenir la fertilité des sols.

Advertisement

Pourquoi des engrais de couverture ? Le rendement final d’une culture s’élabore en plusieurs étapes, tout au long de son cycle végétatif . La fertilisation (apports d’engrais …), composante principale du rendement, peut être apportée aux cultures en deux périodes : - En fond : Un engrais de fond est une matière fertilisante qui compense l’appauvrissement des sols, les renforce et les prépare pour la culture suivante. Les engrais de fond (phosphore, potasse,…) peu mobiles, sont incorporés au sol au moment de la mise en place des céréales. Ils ont une action lente Abdelmoumen Guennouni

A l’instar de toutes les cultures, les céréales ont besoin de fertilisation pour assurer leur croissance et le rendement recherché par les producteurs. En effet, les réserves que le sol peut fournir, sujettes à de fortes variations, s’avèrent insuffisantes et cette déficience doit être compensée par des éléments nutritifs apportés par les céréaliculteurs et qui sont contenus dans les engrais.

sur le sol et libèrent progressivement leurs nutriments dans la terre. - En couverture : La fumure de couverture est l’apport d’engrais minéral en surface sur une culture déjà installée. La fertilisation azotée, plus ou moins rapidement assimilable par les plantes, est la seule utilisable en couverture, en raison de sa forte solubilité dans l’eau et des risques de lessivage lors des précipitations car les engrais azotés ne sont pas retenus par le pouvoir absorbant du sol. Après la germination des semences, les plantules sont nourries par les réserves contenues dans le grain. L’absorption d’azote minéral du sol commence dès le début du tallage et s’accélère au cours de la montaison et se réduit par la suite sachant que en hiver, période où le sol est encore froid, la minéralisation est ralentie, d’où l’importance des apports de nitrates.

Fondements pour la conduite de la fertilisation azotée Les besoins en apports azotés des céréales sont d’autant plus importants que les variétés actuelles, plus productives, nécessitent de grandes quantités d’azote et que l’apport d’engrais organiques sous forme de fumier, même s’il enrichit le sol par sa minéralisation progressive et contribue à l’amélioration de l’activité biologique des sols, n’est plus pratiqué en céréaliculture conventionnelle d’autant plus qu’il est susceptible de transmettre des ennemis de la culture (spores de champignons, parasites). La fertilisation azotée, facteur décisif dans l’intensification de la production céréalière, est difficile à maîtriser en raison de la complexité des facteurs qui peuvent influer sur son action. La principale difficulté dans la maitrise de la fertilisation azotée de couverture est que le sol ne peut pas stocker suffisamment longtemps les engrais azotés en raison de leur extrême solubilité dans l’eau (pluies ou irrigation) et leur lessivage en cas de fortes précipitations. A rappeler que l’excès d’azote peut entrainer la verse physiologique (voir encadré), favoriser le développement de maladies, la pollution des nappes phréatique par les nitrates et

de l’air par dénitrification (transformation de nitrates en gaz).

Par ailleurs, dans le calcul des quantités à apporter, il faut savoir qu’il n’existe pas une dose unique pour toutes les parcelles et que les besoins peuvent varier en fonction de plusieurs critères : les apports d’éléments fertilisants qui ont été effectués auparavant, les cultures précédentes, les caractéristiques du sol, les conditions climatiques de l’année, des conditions de croissance de la culture, … Ainsi, en cas de précédent légumineuse ou culture ‘’intensive’’ comme la PDT … (ou faisant appel à la matière organique), il est nécessaire de prendre en considération le reliquat de cette culture pour raisonner la fertilisation de la culture céréalière (Analyse du sol, foliaire)

Ainsi, l’objectif est d’ajuster la fertilisation azotée au cycle d’absorption des cultures pour être au plus prés de leurs besoins. Il faut donc éviter d’épandre inutilement de l’azote sur des zones de la parcelle incapables de valoriser l’azote apporté et par conséquent d’éviter un état de sur-fertilisation. Par ailleurs, contrairement à ce que pensent

La verse un problème évitable Chez les céréales la verse est un accident de végétation donnant un aspect couché à la culture dû soit à un trouble nutritionnel (verse physiologique), une attaque parasitaire (verse parasitaire) ou un incident d’ordre atmosphérique (verse mécanique). Selon la période de sa survenue, elle peut compromettre gravement le rendement. Liée le plus souvent à un déséquilibre (excès ou mauvaise application) de l’alimentation azotée, la verse physiologique peut être également due à un défaut d’ensoleillement ou autres conditions climatiques (orages, vents, fortes précipitations), un peuplement trop dense, à l’envahissement par les mauvaises herbes, date et profondeur du semis... Selon les situations, une ou plusieurs applications préventives (précocement, en début de cycle) d’une molécule comme le chlorure de chlorocholine (C.C.C.) ou de combinaison de différentes molécules anti-verse (raccourcisseurs) permettent le raccourcissement des entrenoeuds de la partie inférieure de la tige et, par conséquent, la réduction des risques de verse physiologique. Cependant, les régulateurs de croissance ont pour principe de freiner temporairement le métabolisme de la plante. Une application sur des cultures déjà stressées ou peu actives peut donc s’avérer fortement préjudiciable et provoquer d’importantes phytotoxicités. Il est donc indispensable de n’appliquer de telles substances que lors de conditions climatiques favorables et sur des plantes en bon état végétatif. La création de variétés de céréales à paille courte ou plus ou moins résistantes, a également permis de limiter la verse.

certains producteurs, l’apport précoce ne fait pas taller : le nombre de tiges principales, donc les talles primaires les plus importantes pour le futur peuplement épis, est indépendant de la nutrition azotée mais dépend principalement de la variété, de la date de semis, du cumul de température et de la longueur du jour. Par contre, une suralimentation azotée en début de cycle aura tendance à faire monter des talles secondaires inutiles qui risqueront de consommer de l’eau et des nutriments sans contribuer à l’élaboration du rendement.

Stratégies de fertilisation La base de toute stratégie de fertilisation des céréales est de commencer par évaluer les objectifs de rendement dans les conditions de la parcelle (précédent cultural, type de sol, réserves, …), de la campagne (pluviométrie probable, climat), de la variété, des soins apportés à la culture, … Une fois déterminé ce rendement, l’agriculteur peut passer au calcul des quantités d’éléments fertilisants nécessaires à sa culture. Les doses totales d’engrais à apporter sur le cycle sont réparties entre engrais de fond (N, P, K, …) et de couverture (essentiellement azotés). Le raisonnement de la fertilisation azotée des blés, dur et tendre, doit intégrer trois critères majeurs : la dose totale, le fractionnement et la forme de l’engrais.

La dose Les doses d’engrais azotés à appliquer en couverture représentent la dose totale calculée initialement dont il faut ôter ce qui a été apporté en fond. Sans oublier que la matière organique (restitution de la paille, apports de fumier ou similaire, toutes deux presque pas pratiquées chez nous) ou l’inclusion de légumineuses dans la rotation joue un rôle primordial. En effet, elle intervient dans l’entretien de la vie et la fertilité des sols et de leur richesse sur le long terme, en éléments minéraux. Concernant la répartition entre engrais azotés de fond et de couverture, et vu les faibles besoins des céréales en début de cycle (les réserves contenues dans le grain suffisent pour le démarrage), on estime que seuls 15% du total doit être apporté en fond, avant semis. Le restant de la dose d’azote à apporter en couverture est de 85% de la quantité totalité calculée au départ.

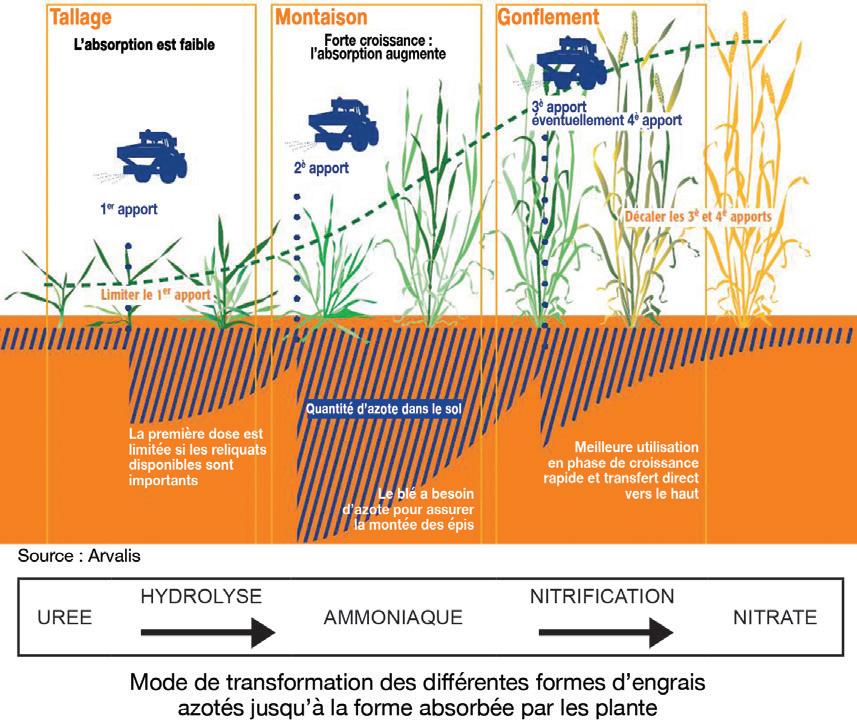

Pourquoi fractionner les apports azotés ? Les besoins en éléments nutritifs de la plante ne sont pas réguliers tout au long du cycle de production. En conséquence, les engrais azotés sont de préférence, fractionnés en plusieurs apports selon les conditions de culture et les phases de développement des plantes, Malgré le travail supplémentaire que ça occasionne, les avantages du fractionnement sont nombreux et amplement justifiés. En effet, en limitant les apports précoces, le fractionnement permet de : - Compenser la forte mobilité de l’azote due à sa grande solubilité, - Bien couvrir les besoins de la culture sur tout son cycle, - Éviter les pertes par lessivage, volatilisation ou dénitrification, - Ajuster la dose selon l’état de la végétation et l’importance des précipitations (ou de l’irrigation), - Atteindre le rendement optimal, - Meilleure utilisation de l’azote apporté, puisqu’il permet de suivre au plus près les besoins en azote du blé tout au long de son cycle, - Limiter le reliquat post récolte, inutilement perdu, - Maximiser la teneur en protéines, essentielle pour la transformation.

Dans les régions à plus forte pluviométrie ou en irrigué, l’engrais de couverture doit être fractionné en deux ou trois apports. En outre, en cas de forte pluviosité des apports supplémentaires (5 à 30%) doivent être effectués pour compenser les pertes par lessivage, surtout en sols légers (sableux). De nombreuses méthodes ou des outils d’aide à la décision de plus en plus perfectionnés, permettent de chiffrer la dose totale d’engrais azotés et leur fractionnement sur le cycle de la culture. Certaines méthodes empiriques préconisent : - 1/3 de la dose totale au semis + 2/3 de la dose totale au stade épi à 1cm, - 1/3 de la dose totale au semis + 1/3 au stade épi à 1 cm + 1/3 au stade montaison - répartir les doses de couverture en 3 apports (voir schéma ci-après). Les experts s’accordent pour dire que le fractionnement en trois apports est la stratégie la plus efficace pour viser à la fois des hauts rendements et des fortes teneurs en protéines.

tale, forme, fractionnement, interaction avec d’autres éléments) et autres facteurs agro-climatiques (climat, sol, etc.). A signaler que l’azote contenu dans les grains provient pour 80% de d’azote absorbé avant la floraison et 20% de l’absorption post floraison.

Apports tardifs et protéines La troisième application d’azote est considérée comme un apport de « confort ». En effet, l’absorption d’azote allant à la production de protéines dans le grain a lieu plus tard que celle allant à l’amélioration du rendement. Ainsi, l’amélioration du taux de protéines des blés passe par un dernier apport courant montaison à début épiaison. La teneur en protéines est une qualité importante des blés. C’est un facteur essentiel pour les minotiers même s’il n’est pas actuellement pris en considération chez nous pour la commercialisation. Pour le blé dur, les besoins en azote sont supérieurs à ceux du blé tendre. Une fertilisation azotée bien maitrisée, en plus de concilier rendement et taux de protéines élevé, permet d’éviter ou de limiter le mitadinage (accident physiologique qui se produit lors de la maturation et provoque l’apparition de portions farineuses dans l’albumen, altérant les qualités de la farine). L’objectif est d’atteindre autour de 14 % de protéines dans le grain, afin de produire des pâtes d’une tenacité suffisante, et la conduite adéquate de la fertilisation azotée est primordiale pour atteindre cet objectif. Pour rappel, le blé dur est plus riche en gluten, mélange de protéines qui a une très grande importance dans le processus de panification.

Les types d’engrais de couverture L’azote comme engrais simple existe sur le marché marocain sous trois formes principales figurant ci-après avec leurs caractéristiques et utilisation principale : 1. Le sulfate d’ammoniaque (21%) : l’azote ammoniacal résulte de la transformation plus ou moins rapide, par l’activité microbienne, de l’azote organique du sol. C’est une forme transitoire qui sera transformée en azote nitrique (nitrification). Le sulfate d’ammoniaque est utilisé en engrais de fond en raison de son action lente et progressive et de sa faible perte par lessivage. En plus, certains agriculteurs optent pour son utilisation en début de culture en raison de l’effet pesticide qu’exerce le souffre qu’il contient (23 à 24 %) 2. L’ammonitrate (33,5%, moitié azote nitrique, moitié ammoniacal) : associe l’effet ‘’coup de fouet’’ de la partie nitrique, plus mobile et directement assimilable par les plantes, et l’action moins rapide de la partie ammoniacale. Les nitrates, non retenus par le complexe argilo-humique du sol, sont très solubles dans l’eau et risquent une perte importante par lessivage en cas de fortes précipitations. L’ammonitrate est l’engrais azoté le plus utilisé en cours de culture en raison de sa souplesse d’utilisation, de son effet immédiat, … 3. L’urée (46%) : elle subit, en 7 à 10 jours, une double transformation avant de devenir accessible aux plantes. Elle se transforme en azote ammoniacal (par hydrolyse) puis en azote nitrique après nitrification. C’est aussi l’engrais azoté le plus économique, puisque l’unité fertilisante coûte moins cher que le nitrate d’ammoniaque et l’ammonitrate (la plus chère). L’urée est utilisable à toutes les époques de l’année et principalement en couverture. Cependant, son épandage sur sol sec en période chaude peut entraîner des pertes par volatilisation et des brûlures sur la culture.

la sensibilité aux maladies cryptogamiques, de même qu’il est économiquement injustifié (dépenses supplémentaires n’améliorant pas le rendement) sans oublier les effets sur l’environnement (pollution aux nitrates des nappes).

A titre indicatif, un exemple est donné dans le tableau ci après, dans le cas d’un champ de blé dans une région bour favorable en année de précipitations ‘‘normales’’ pour un objectif de rendement de 30 à 50 qx/ha :

Ces trois types, et principalement le sulfate d’ammoniaque, ont la propriété d’être acidifiants, ce qui est préconisé pour les sols basiques (cas le plus fréquent au Maroc).

Quantités et stades pour les apports de couverture Au vu de ce qui précède, l’agriculteur devrait raisonner ses apports de couverture de façon à fournir à sa culture les quantités nécessaires conformément à ses besoins tout au long du cycle. Il est inutile de dépasser les doses calculées puisque l’excès d’azote a de nombreux effets négatifs pour la céréale. Ainsi, il peut provoquer la verse avec perte de rendement, de qualité et difficultés de récolte, le rallongement du cycle et une croissance végétative plus rapide aux dépens de la qualité du grain. Il augmente aussi

Rendement espéré (qx/ ha) N Total* Fond Couverture 30 90 – 105 13-15 77 – 90 40 120 – 140 18-20 102 – 120 50 150 - 175 22-25 128 - 150 * La dose totale d’azote a été calculée sur la base de 3 (blé tendre) à 3,5 (blé dur) kgs d’azote par quintal de blé à récolter, les analyses (sol, feuilles, …) restant indispensables pour le calcul précis des quantités à apporter à la culture.

Dans nos conditions, les doses d’azote calculées pour la couverture, sont apportées au mieux, en deux fois, si les précipitations sont suffisantes, et rarement en 3 fois : - Le premier apport s’effectue au stade tal-

lage (qui commence après la 4 ème feuille), mais peut être légèrement retardé si l’apport de fond était plus élevé. Les quantités à apporter ne devraient pas dépasser le 1/3 ; - Le deuxième apport, semi-tardif, doit survenir au stade montaison et les quantités d’azote représenter les 2/3 restants sauf en cas de faibles précipitations. Dans ce dernier cas et éventuellement pour améliorer le taux de protéines dans le grain, une partie de la dose pourrait être reportée à un troisième apport au stade gonflement. Pour le blé dur, ce troisième apport, essentiel pour la richesse en protéines, peut être retardé jusqu’au stade dernière feuille. Dans tous les cas, l’agriculteur connaissant mieux ses parcelles et sur la base de ses observations et éventuellement d’analyses, est le mieux placé pour ajuster ces différents calculs et répartitions aux besoins réels de ses cultures. Cependant, dans la pratique céréalière marocaine, la grande majorité des agriculteurs utilisant des engrais (environ 50%, sur 20% des superficies, essentiellement des exploitations moyennes à grandes) se bornent généralement, à des apports inférieurs aux recommandations techniques, assez mal réparties sur le cycle et en corrélation directe avec les précipitations. En effet, ils se limitent à quelques quintaux de DAP (18-46-0) ou d’autres formules en fond selon les types d’engrais disponibles et selon leurs moyens de financement, et de l’ammonitrate (33% N) en couverture (entre tallage et montaison). Les quantités apportées en couverture sont fluctuantes et dépendent des années, des précipitations et des prix des engrais azotés sur le marché, sujets à de fortes spéculations par les intermédiaires. Habituellement, le raisonnement des petits producteurs (échaudés par plusieurs années de sécheresse ou faiblesse des précipitations) est dicté par la peur des aléqs climatiques. Aini, ils apportent le moins possible en engrais de fond en pensant compenser par des apports ultérieurs de couverture si les précipitations sont suffisantes, sans même tenir compte de la composition de ces engrais.

Outils de pilotage de la fertilisation azotée Ce sont des outils d’aide à la décision qui visent à optimiser les apports azotés sur la culture et viennent en complément du calcul initial de la dose pour positionner les apports et éventuellement de les ajuster, sachant que le pilotage de la fertilisation azotée est en constante évolution. Ainsi, en plus des méthodes de calcul des apports (reliquats et bilans azotés), il existe un grand nombre d’outils, certains pouvant être utilisés directement par les agriculteurs, d’autres nécessitant une intervention externe. Ils

fonctionnent de façon différente et peuvent être classés en fonction des indicateurs pris en compte (croissance, couleur, teneur en nitrates et chlorophylle). Il existe également de multiples logiciels ou applications qui aident à la réalisation du bilan prévisionnel de fertilisation ainsi que des outils de plus en plus perfectionnés : testeurs portatifs, capteurs montés sur le tracteur, drones, imagerie et outils satellitaires, …. Cependant ces outils, de prix variant fortement et d’utilisation hors de portée de la majorité des agriculteurs, sont quasiment inconnus des producteurs marocains. Leur utilisation pourrait être envisagée par les agents d’encadrement, les agrégateurs, des opérateurs privés ou par des groupements de producteurs.

NB : Il est préférable, si l’accès aux parcelles est possible, de désherber avant d’apporter les engrais de couverture pour éviter la concurrence par les adventices.

Techniques d’application des engrais de couverture Sur les petites parcelles, les engrais de couverture peuvent être apportés manuellement alors que sur des superficies plus grandes l’utilisation d’épandeurs permet des gains importants en termes de temps (fenêtre réduite), de rentabilité et d’homogénéité (uniformité) d’application. Cependant, il est souvent difficile de trouver le bon compromis entre l’accès du tracteur dans le champ et la nécessité d’humidité pour l’apport d’engrais azotés (sols trop ou pas assez humides). En effet, l’apport d’engrais de couverture nécessite un minimum d’humidité et le passage du tracteur avec un épandeur chargé en engrais est plus difficile en terrain lourd, trop humide et en plus il laisse des traces qui seront très gênantes pour le travail de la moissonneuse-batteuse. Les distributeurs d’engrais les plus utilisés au Maroc sont des appareils centrifuges portés par le tracteur et constitués d’une trémie de capacité variable (300 à 400 kgs ou plus selon les modèles). La trémie est munie d’un agitateur pour éviter tout engorgement de l’outil. L’épandage de l’engrais, qui s’écoule par gravité, se fait par projection des granulés à une distance pouvant aller jusqu’à 10 m grâce à deux ou le plus souvent un seul disque horizontal, situé à la base de la trémie, et entraîné à grande vitesse par la prise de force du tracteur. A remarquer que la quantité d’engrais tombant aux extrémités des planches est plus faible que le reste de la largeur de travail. Pour compenser cette hétérogénéité, on peut réduire la distance entre les passages du matériel pour que les deux largeurs successives se recouvrent légèrement.

Les principaux défauts de la fertilisation minérale sont dus à plusieurs facteurs dont on peut citer : - Insuffisance des doses totales apportées - Mauvaise répartition des apports et leur fractionnement - Production dépassant les rendements prévus initialement

Pris entre des conditions climatiques imprévisibles et incertaines, ainsi que des coûts élevés de la rubrique fertilisation, certains céréaliculteurs rechignent à apporter dès la préparation du lit de semences, les doses recommandées d’engrais indispensables pour une production convenable. Ils pensent pouvoir se rattraper en cours de culture si les précipitations sont au rendez-vous, avec les apports de couverture. Cependant cette démarche, valable pour les engrais azotés de couverture ne l’est pas pour la plupart des autres éléments fertilisants qui, apportés en cours de culture, sont quasi inefficaces en raison de leur faible mobilité et n’atteignent pas le niveau racinaire. Certaines formes d’engrais pouvant jouer ce rôle sont trop coûteuses et ne risquent pas d’être utilisées par des agriculteurs en période de vaches maigres (en printemps) pour raison de trésorerie déficiente. Un vrai dilemme kafkaïen !