117 minute read

Piccole e grandi guerre per gestire le risorse Franco Fracassi

Franco Fracassi Piccole e grandi guerre per gestire le risorse

Biskek, Kirghizia. 24 marzo 2005. Il centro della città è attraversato da quindicimila manifestanti, tutti con una sciarpa rosa al collo e un tulipano giallo in mano. Solo undici giorni prima si son tenute le elezioni parlamentari. La folla protesta contro il presidente Askar Akajev, accusato di averle truccate. Il giovane Edil Baisalov marcia alla testa del corteo. È felice. Edil ha studiato negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio concessa dal Governo di Washington. Adesso lavora per il National Democratic Institute, presieduto dall’ex segretario di Stato Madaleine Albright. Ufficialmente Edil aveva il compito di reclutare osservatori indipendenti per monitorare le elezioni. In realtà reclutava giovani per la rivoluzione. Una rivoluzione pacifica, ma pur sempre la rivoluzione. La storia politica di Edil è cominciata nel dicembre dell’anno prima. Baisalov era stato inviato in Ucraina per seguire i retroscena della rivoluzione arancione ed imparare. Delle sei settimane passate a Kiev ha conservato un ricordo stupendo. «Sono stato laggiù un mese e mezzo per conto del National Democratic Institute. Dagli ucraini ho imparato tantissimo. Erano veramente organizzati. Questa è una sciarpa arancione, poi c’è il cappelletto, la maglietta, e perfino l’impermeabile e l’ombrello. Avevano veramente pensato a tutto. Ed è quello che faremo pure noi. Questa volta il colore è il rosa», aveva raccontato Edil appena tornato dall’Ucraina. La rivoluzione vincerà. Il 4 aprile Akajev si dimetterà, lasciando dopo quindici anni il potere. Tre episodi sono sufficienti a spiegare che cosa è accaduto in questo remoto Paese, che si estende all’estremità settentrionale della catena himalayana, tra Cina e Kazakistan. 13 gennaio, periferia settentrionale di Biskek. Sede della Coalizione per la democrazia. Edil tiene un discorso davanti a una quarantina di ragazzi: «Il Presidente americano Bush ha detto: “Tutti coloro che vivono oppressi dalla tirannia non saranno mai dimenticati dagli Stati Uniti”. L’America è dalla nostra parte». Al termine del discorso viene proiettato un filmato, gentilmente donato da «un simpatizzante americano», dal titolo “Come rovesciare un dittatore”, ovvero la storia del movimento serbo Otpor, quello che ha costretto alle dimissioni il Presidente serbo Slobodan Milosevic. Subito dopo prende la parola una ragazza. Mentre parla viene distribuito un manuale. Sulla copertina c’è scritto “Dalla dittatura alla democrazia”. Il libro è edito dalla Freedom House, un’associazione con sede a New York che si occupa di libertà e democrazia nel mondo. «Questa è un’arma potentissima. Spiega come si fa a rovesciare un regime dittatoriale senza violenza», racconta. 14 marzo. Quindici chilometri a Sud di Biskek. Ai piedi del monte Tian Shan, che raggiunge i 4.800 metri, oltre una palizzata verde sorge un campo di golf a nove buche. La sede del club è costituita da una casa di legno, stile baita di montagna spartana. Al centro della stanza principale un tavolo rotondo, intorno al quale sono riunite tre persone: Mike Stone, 52 anni, ex giornalista ora a capo della Freedom House kirghiza; Brian Kemple, 48 anni, in Kighizia da quindici, gestisce l’ufficio locale di Usaid, l’agenzia statunitense per lo sviluppo; David Greer, avvocato, 42 anni, è qui per insegnare ai Kirghizi i pro e i contro dell’economia di mercato. I tre rappresentano le principali organizzazioni statunitensi che operano in questo Paese. La discussione è animata. Pare che il Governo abbia tagliato l’elettricità alla tipografia gestita da Stone, dove vengono stampati i manuali distribuiti nel corso della riunione della Coalizione per la democrazia. Le elezioni si sono

Advertisement

concluse la sera prima, con l’ennesima affermazione plebiscitaria di Akajev. Kemple e Greer hanno paura che il Presidente si getti tra le braccia di Mosca. La guerra in Afghanistan è cominciata cinque mesi prima, e Washington non si può permettere di perdere il controllo della Kirghizia. La sera stessa Stone sarà al ministero degli Esteri kirghizo (terzo episodio). Ad attenderlo all’entrata il ministro Askar Aimatov. Stone, Aimatov e tutti gli altri presenti sono in attesa di una telefonata da Washington, che non tarda ad arrivare. «Buon giorno da Washington. Sono John McCain. Sono indignato della chiusura forzata dell’unica tipografia indipendente del Paese, Questo controllo dell’informazione è un residuo della vecchia società sovietica, e non ha ragione di esistere in una società libera». Segue ramanzina di oltre un’ora. Dieci giorni dopo gli studenti, con il loro manuale “Dalla dittatura alla democrazia” in tasca, assaltano il palazzo presidenziale, costringendo Akajev e il suo Governo alle dimissioni. Gli Stati Uniti, da soli, consumano il 30% delle risorse energetiche mondiali. Se si considera l’Occidente nel suo complesso, la cifra sale fino al 60%. La fine della guerra fredda ha segnato la supremazia politica, militare ed economica degli Stati Uniti sul resto del mondo. Supremazia che però ha bisogno di costante rifornimento energetico. Le risorse energetiche primarie, ovvero petrolio, gas e uranio, stanno raggiungendo o hanno già raggiunto il picco di produzione. In altre parole, l’offerta si sta restringendo. Inoltre, va considerato anche lo sviluppo economico dell’Europa dell’Est, della Russia, e soprattutto di India e Cina. Sviluppo che riduce la fetta di energia disponibile per Washington. A partire dagli anni Novanta l’energia è quindi diventata il terreno di scontro principale tra le grandi potenze economiche e politiche del pianeta. Da una parte Stati Uniti e Gran Bretagna, dall’altra la Cina, e ultimamente anche l’India. In mezzo, Europa e Russia, che fino al crollo del

Muro di Berlino controllavano direttamente o indirettamente i due terzi delle risorse energetiche mondiali. Due le direttive di questa guerra: strappare alla concorrenza Paesi ricchi di risorse oppure prendere il controllo di quegli Stati e di quelle aree che rappresentano il futuro energetico. Una guerra combattuta senza quartiere, per procura o in prima persona, anche con l’utilizzo del terrorismo. È la guerra che vi stiamo raccontando. È la vera guerra di al-Qaeda. L’Asia è sconvolta da piccole e grandi guerre e da frequenti azioni di gruppi terroristi. Per capire quello che sta accadendo bisogna capire quali sono gli interessi in gioco. Ci sono le potenze mondiali (Usa, Russia e Cina), quelle regionali (India, Pakistan e Indonesia, Iran) e i poteri nazionali (Birmania, Filippine, Uzbekistan, Thailandia). Ciascuno di questi soggetti si batte per acquisire maggior potere, muovendo delle pedine più piccole. In mezzo oltre tre miliardi e settecento milioni di persone inermi (quattro volte e mezzo la popolazione europea). Vittime di una violenza spesso incomprensibile e spesso attribuita a dispute etniche o contrasti religiosi. Un grande gioco, nel quale i servizi segreti di troppi Paesi la fanno da padrone. E che i media, per loro colpa, non raccontano o raccontano male.

Situazione attuale e ultimi sviluppi

Droga

L’invasione dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati ha fatto del Paese asiatico il maggior esportatore di droga al mondo. In base all’ultimo rapporto dell’agenzia delle Nazioni Unite per la lotta alla droga (Unodc), in Afghanistan viene coltivato il 92% dell’oppio mondiale. Inoltre, il Paese è anche divenuto il principale esportatore di hashish, superando il Marocco. Grazie a una politica repressiva dei talebani, nel 2001 la produzione di oppio aveva raggiunto il suo minimo storico. Due anni dopo l’invasione la produzione ha ricominciato a crescere. In più, in Afghanistan per la prima volta si è iniziato a raffinare l’oppio in eroina. Oggi il 60% della droga trafficata nel mondo viene dall’Afghanistan. Più di 4700 morti fra i soldati della coalizione in nove anni di guerra, 31 dei quali italiani: gli ultimi sono stati nell’ottobre del 2010 4 alpini che scortavano un convoglio. La guerra in Afghanistan resta un grande “buco nero”, capace di divorare eserciti, senza mai dare la vittoria. Così, l’attualità del conflitto iniziato nel 2001 per volontà del Presidente statunitense George W. Bush all’indomani degli attentati alle Torri gemelle di New York, è identica alla storia: una guerra simile ad un pantano. Se ne è accorto l’attuale Presidente nordamericano, Obama, che ha annunciato il ritiro delle truppe a partire dall’estate del 2011. Se la strategia sarà confermata, torneranno nei loro paesi ben 160mila uomini - 100mila più o meno sono statunitensi - lasciando al Governo afghano il compito di modernizzare il Paese. La realtà, è che la missione appare impossibile. Il Presidente afghano Karzai, recentemente rieletto, ma inseguito dalle accuse di brogli, controlla di fatto solo le aree delle grandi città: Kabul, Kandahar, Herat. I Talebani, che nel 2001 governavano il Paese ed inizialmente furono costretti ad arretrate lungo il confine con il Pakistan dall’offensiva occidentale, non si sono mai arresi e anzi hanno riguadagnato terreno. Negli ultimi dodici mesi, poi, l’annuncio del ritiro delle truppe alleate li ha rafforzati. Sanno di dover semplicemente resistere sino a quando l’ultimo soldato straniero avrà lasciato l’Afghanistan e così hanno ripreso a dettare legge e condizioni. Il primo effetto politico di questa situazione è nel riavvicinamento di molti signori della guerra, cioè capi clan, che controllano il loro territorio e stanno scegliendo di allearsi con i talebani per il futuro, isolando sempre più il Governo centrale. Per questa ragione, a dispetto dell’annunciato ritiro, la scelta strategica delle Forze Nato è di una offensiva costante contro i Talebani. I combattimenti sono quotidiani nelle Province di Paktia, Khost e Nangarhar, a Oriente, oltre a quelle di Ghazni, Zabul e Uruzgan. Si combatte anche nei distretti di Helmand, Kandahar, Farah

Generalità

Nome completo: Repubblica Islamica dell’Afghanistan Bandiera

Lingue principali: Il pashto e il persiano (dari) sono le lingue ufficiali. C’è inoltre una grande varietà di lingue, la maggior parte di origine persiana o altaica: hazaragi, turcomanno, uzbeco, aimaq e altri Capitale: Kabul Popolazione: 32.254.372 Area: 652.090 Kmq Religioni: Musulmana (99%) (74% sunnita, 15% sciita e 10% altro). Moneta: Nuovo Afghani Principali Smeraldi, uranio, altri esportazioni: minerali, oppio PIL pro capite: Us 1.310

ed Herat. In quest’ultima Provincia è stanziato il contingente italiano, formato da quattro corpi operativi delle forze speciali, che intervengono in battaglia a fianco delle truppe statunitensi e da una compagnia di fanteria, che opera nel pattugliamento a lungo raggio.

Le cose vanno distinte, in questo Paese. Molti - signori della guerra, talebani, le truppe di Karzai - combattano, ognuno a modo loro semplicemente, per mantenere il controllo - a dispetto degli altri - del territorio, cioè per governare casa loro. Gli eserciti stranieri, invece, sono lì per ragioni differenti e spesso poco nobili. L’Afghanistan è da sempre ambito dalle potenze militari, per la posizione chiave dal punto di vista geografico: chi controlla l’Afghanistan, controlla l’Asia. Il riferimento, oggi, è ai gasdotti che lo attraversano e alle vie commerciali - sottoforma di strade e ferrovie - che attraversandolo collegano tutta Terra di passaggio in Asia, luogo di controllo delle grandi vie di comunicazione: è la posizione geografica ad aver fatto dell’Afghanistan un Paese in guerra permanente. A questo, cioè al dato geografico, si aggiunge la storia di un popolo sempre diviso fra clan. Così, l’Afghanistan è stato nelle mire dei grandi imperi da sempre, non ultimo quello inglese, che nel XIX secolo tentò, senza successo, di sottometterlo. È sempre stato terra indipendente, che però alla fine della seconda guerra mondiale deve cercare una strada per rimanere in equilibrio fra Usa e Unione Sovietica. Un equilibrismo che fallisce dinnanzi alle scelte internazionali. L’appoggio sempre più pieno degli Usa al vicino Pakistan, convince la dirigenza afghana ad avvicinarsi all’Urss, inviando sempre più afghani a studiare a Mosca. Una serie di golpe e contro golpe, negli anni ’60 e ’70, portano a spodestare il re Zahir - nel 1973 - e a creare una Repubblica sempre più filosovietica. L’ennesimo colpo di stato, nel dicembre del 1979, porta all’invasione del Paese da parte dell’Armata Rossa di Mosca. Inizia una durissima guerra fra le truppe sovietiche e governative da un lato e mujaheddin - combattenti per la l’Asia Centrale al Pakistan e all’India. Detto questo, non mancano le risorse minerarie. Recentemente sono stati scoperti buoni giacimenti di uranio ed è da sempre una buona riserva di smeraldi. Da non dimenticare, poi, che l’Afghanistan è il maggior produttore mondiale di oppio e anche se nessuno lo ammetterà, è un mercato - questo - che fa gola a molti. Poi, ci sono osservatori che sostengono che in Afghanistan, oggi, si combattono contemporaneamente molte guerre, per coprire gli interessi di potenze più o meno grandi. Una specie di gi-

gantesco ring, che serve a far sfogare tutti.

fede - dall’altro, appoggiati da musulmani fondamentalisti di tutto il mondo. Nel gennaio 1987 arriva un primo cessate il fuoco. Sei anni dopo il ritiro delle truppe sovietiche. È una disfatta, che spinge l’Urss sull’orlo del collasso. Nel Paese inizia un lungo periodo di scontro fra fazioni armate, fondamentalmente fra mujaheddin tagiki, uzbeki, hazari, pashtun. Nel 1995 nasce il gruppo armato dei Taliban (“studiosi del Corano”) nel Sud dell’Afghanistan, appoggiati da Pakistan, Arabia Saudita e Stati Uniti. Nel 1996 i Taliban entrano a Kabul. Mohammed Omar Akhunzada - il Mullah Omar - è il loro capo, nominato “comandante dei credenti” (amir ol-momumin). Nel Nord tentano di resistere, creando nel 1997 il Fronte Islamico Nazionale Unito per la Salvezza dell’Afghanistan, conosciuto come Alleanza del Nord (An) o Fronte Unico. Lo formano uzbechi, hazari e tagichi. I Taliban, intanto, cambiano il Paese: le donne spariscono dalla scena pubblica e dalle scuole. Musica, teatro, canto, tutto viene vietato. Nel 2001, l’11 settembre, c’è l’attacco alle Torri Gemelle, a New York e al Pentagono. Gli Stati Uniti accusano subito al-Qaeda, organizzazio-

Quadro generale

Ahmad Shah Massoud (9 gennaio 1953 - 9 settembre 2001)

Ahmad Shah Massoud in Afghanistan è un eroe nazionale. Le gigantografie dei suoi ritratti campeggiano nelle principali piazze di Kabul. Massud è l’uomo che ha battuto l’Armata Rossa, Massud è l’uomo che ha resistito da solo all’orda talebana. Massud è il martire dell’11 settembre. Massud nasce nell’alta valle del Panshir. Il padre di etnia tagika è un alto ufficiale dell’esercito. Il giovane Ahmad può quindi permettersi di frequentare il liceo francese a Kabul e successivamente la facoltà di architettura. Nella seconda metà degli anni Settanta, quando i comunisti prendono il potere, Massud si trasferisce in Pakistan, da dove tornerà nel 1978 per dare vita alla guerriglia prima anticomunista e poi antisovietica. La conoscenza delle tattiche di guerriglia e l’aiuto militare della Cia fanno del “Leone del Panshir” un guerrigliero invincibile. Battuti i sovietici e i comunisti scatena insieme al nemico Gulbuddin Hekmatyar una guerra civile che devasta Kabul. Nel 1996 l’invasione dei talebani lo costringe a ritirarsi nella valle del Panshir. Massud muore il 9 settembre 2001 (all’età di 48 anni) per mano di due estremisti islamici fattisi passare per giornalisti televisivi.

Le mine Quattromila anni: è il tempo stimato dagli esperti per bonificare completamente l’Afghanistan dalle mine. Un vero flagello quello degli ordigni anti uomo lasciati in ricordo dalle troppe guerre degli ultimi 30 anni. Per la Ong Halo Trust, della Gran Bretagna, l’invasione sovietica sparpagliò almeno 640mila mine. Sono sostanzialmente ordigni anti uomo e anticarro. A queste si sono aggiunti tutti gli ordigni, come le cluster bomb, sganciate dagli Usa appena iniziata la guerra contro il regime taliban: solo nel periodo 2001 - 2002 pare ne siano state sganciate 250mila. Il risultato è che in trent’anni, 400mila afgani - quasi tutti civili sono rimasti uccisi o mutilati dalle mine.

ne terroristica guidata dal saudita Osama bin Laden, ex mujaheddin che vive in Afghanistan con i suoi uomini, protetto dai Taliban. Il Consiglio degli anziani, da Kabul chiede a bin Laden di andarsene volontariamente e annuncia, però, la Guerra Santa (jihad) in caso di attacco americano. Attacco che inizia il 7 ottobre 2001, con bombardamenti aerei. La campagna viene chiamata dal presidente George W. Bush prima “Giustizia Infinita”, poi “Libertà Duratura”. Si forma una coalizione internazionale con Regno Unito, Australia e Canada, appoggiata dalla Unione Europea e della Nato (inclusa la Turchia), Cina, Russia, Israele, India, Arabia Saudita e Pakistan, ex alleato dei taliban. L’azione dei bombardieri consente all’Alleanza del Nord di recuperare due terzi del Paese e di entrare a Kabul il 13 novembre 2001. Mentre i Taliban sono in rotta, a Bonn viene convocata la Conferenza Interafghana. Viene creata una amministrazione, con a capo il pashtun filomonarchico Hamid Karzai. Si formano una Loya Jirga (Assemblea) d’Emergenza, una Autorità di transizione e una Loya Jirga Costituzionale, assistite da una Forza di sicurezza internazionale dell’Onu, il tutto per preparare - entro due anni e mezzo - le elezioni generali. Il 22 dicembre assume il potere Karzai. Gli scontri nel Paese continuano, con parte del territorio controllato da potenti signori della guerra sostenuti dagli Stati Uniti e la resistenza Taliban che non demorde. Nell’agosto del 2003 la Nato lancia una missione di pace. È la prima volta che l’Alleanza Atlantica varca i confini europei. Il 3 novembre 2004 Karzai vince con il 55% dei voti le prime elezioni presidenziali, ma i problemi continuano. A combattere contro il Governo dl presidente Karzai e la coalizione che lo sostiene è un arcipelago composito. Si tratta, nei fatti, di una da alleanza formata da ex combattenti del Jihad antisovietico come lo Jamiat Jaishal Muslemeen (Jjm, guidato da Maulwi Muhamad Ishaq Manzoora o lo Hizb-e Islami di Gulbudin Hekmatyar. Ci sono poi i Taliban del Mullah Omar, diverse frazioni e gruppi che hanno come referenti al-Qaeda, ex comandanti mujihaidin autonomi come Sayyed Muhammad Akbar Agha da Kandahar. Un mondo in lotta, che restringe il potere di Karzai sempre più alle sole grandi città. Il Presidente, per altro, viene rieletto nel 2009, nonostante da più parti si avanzino dubbi sulla regolarità del voto. E l’anno dopo, il Presidente statunitense Obama annuncia il ritiro delle truppe entro l’estate del 2011.

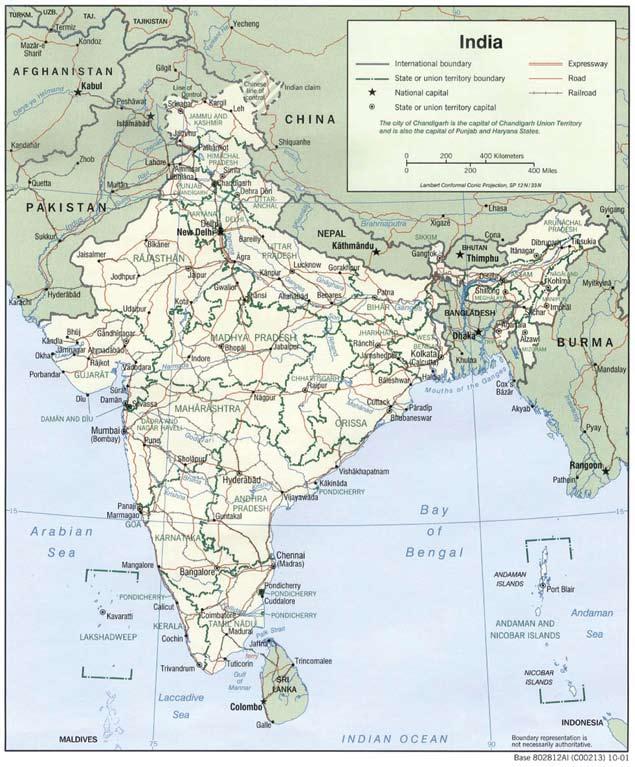

La zona dell’India indicata con questa colorazione indica la parte riconducibile alla Regione del Tibet a cui questa scheda è dedicata.

Situazione attuale e ultimi sviluppi

Il cuore dell’Asia

È fondamentale conoscere il Tibet dal punto di vista geografico, per comprendere le ragioni dello scontro con la Cina. Comunemente conosciuto come “il Tetto del Mondo”, il Tibet è davvero il cuore dell’Asia. È a Nord dell’India, del Nepal, del Buthan e della Birmania, a Ovest della Cina e a Sud del Turkestan orientale. Ha una superficie di 2.5milioni di chilometri quadrati, come due terzi dell’India. Ha un’altitudine media di 3650 metri sopra il livello del mare e molte delle sue montagne - tra cui l’Everest - superano gli 8000 metri. L’altopiano tibetano è il più alto e il più esteso del mondo. Gli fanno corona a Sud la catena dell’Himalaya e a Nord le montagne dell’Altyn Tagh e del Gangkar Chogley Namgyal. A occidente si fonde con le cime del Karakorum mentre a oriente scende in modo graduale verso le vette del Minyak Gangkar e del Khawakarpo. Sono arrivati in trecento, da tutto il mondo, a Bylakuppe. Laggiù, nello stato indiano del Karnataka, dal 26 al 30 agosto del 2010 i delegati del popolo tibetano in esilio hanno partecipato alla prima Assemblea Generale Tibetana. A organizzarla il Parlamento Tibetano in esilio, in agenda temi fondamentali come la riforma della linea politica del Governo Tibetano, la salvaguardia della democrazia, la promozione dell’istruzione e della cultura, soprattutto tra le nuove generazioni, il sostentamento economico degli insediamenti e lo status dei tibetani residenti all’estero. Tutti temi essenziali, mentre resta alta la tensione con la Cina e la richiesta di maggiore autonomia - tramontata per ora l’ipotesi di indipendenza - rimane lettera morta. La linea politica resta quella di un confronto senza violenza con le forze di occupazione. Il Presidente del Parlamento Tibetano, Pempa Tsering, ha confermato che i delegati si sono espressi a larga maggioranza a favore della Via di Mezzo formulata dal Dalai Lama. L’assemblea, all’unanimità, ha espresso la sua totale fiducia nel leader tibetano al quale ha chiesto di non abbandonare la carica ma di continuare a svolgere il ruolo di guida spirituale e temporale. In realtà, il Dalai Lama ha di fatto annunciato il proprio ritiro. “Verrà il momento in cui lascerò ogni responsabilità di Governo” - ha dichiarato -, “nella nostra democrazia, la mia presenza non è indispensabile”. Tenzin Gyatso ha spiegato anche che è già uno stato di fatto il trasferimento dei suoi poteri e delle responsabilità di Governo al primo Ministro. Ha ricordato ogni decisione viene presa con il Kalon Tripa - è il titolo del premier - e che d’ora in avanti i documenti più importanti del Governo Tibetano saranno firmati dal primo Ministro. Un cambiamento profondo, che vuole avvicinare regole e usi dei tibetani alle democrazie occidentale. Un adeguamento solo teorico, dato che il Tibet resta un territorio occupato dalla Cina, che non ammette trattative sull’indipendenza. Il pellegrinare nel mondo del Dalai Lama è l’unico

CINA TIBET

Generalità

Nome completo: Repubblica Popolare Cinese Bandiera

Lingue principali: Cinese mandarino Capitale: Pechino Popolazione: 1.330.503.000 Area: 9.596.960 Kmq Religioni: Confuciana, taoista, buddista (95%), cristiana (3,5%), musulmana (1,5%) Moneta: Renminbi Principali Praticamente tutto esportazioni: nel manifatturiero, più frumento, riso, patate PIL pro capite: Us 5.963

modo per ricordare l’occupazione. La situazione in Tibet, non cambia. C’è - dicono gli osservatori - una maggiore rassegnazione proprio da parte dei tibetani, diventati minoranza in casa loro. I cinesi hanno fatto del Tibet un territorio loro, portando milioni di Han a vivere là. Non si sentono più minacciati e sembrano quindi più tolleranti verso alcune necessità dei tibetani, permettendo scritte bilingue sui cartelli stradali e consentendo una maggiore libertà di culto.

Si fondono interessi strategici e una rivendicazione storica nello scontro fra Tibet e Cina. I cinesi da secoli rivendicano quel territorio e lo considerano essenziale dal punto di vista militare. Grazie al Tibet si presidia meglio la frontiera con l’India. Dal punto di vista economico, dalla regione si controllano enormi riserve d’acqua che vengono dai tanti fiumi e vi sono buone risorse minerarie. Queste esigenze cinesi - simile a quelle che nei secoli hanno tentato di controllare l’area - si scontrano naturalmente con la voglia di indipendenza dei tibetani, che forti di una cultura politico-religiosa radicata e delle tradizioni “È solo un problema interno”. Hanno pensato a questo le cancellerie di Stati Uniti ed Europa la mattina del 7 ottobre del 1950, leggendo sulle agenzie stampa o sui dispacci dei servizi segreti che quarantamila soldati dell’Esercito cinese avevano attraversato il fiume Yangtze e occupato tutto il Tibet orientale e il Kham - che ora è parte di tre province cinesi - uccidendo ottomila soldati tibetani male armati. Solo sette giorni dopo l’attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso diventò sovrano del Tibet Il cuore della controversa questione tibetana è tutto il quella frase: è un problema interno. Nessuno lo ricorda più, ma nessun Paese occidentale ha mai riconosciuto il Tibet come uno Stato sovrano indipendente. E non uno dei tanti governi europei o Nord americani che si sono succeduti in 59 anni di occupazione del territorio, dichiarando sempre quanto fosse giusta la fine della militarizzazione del Tibet da parte cinese, ha mai mosso un passo verso il riconoscimento della sovranità. Quindi, in punta di diritto internazionale, Pechino ha ragione nel definire la questione un “pro-

rivendicano il loro diritto ad essere uno Stato libero e autonomo. La scelta del Dalai Lama di trovare una soluzione attraverso il dialogo non convince tutti i tibetani. L’ala più radicale del movimento indipendentista chiede all’opinione pubblica mondiale un intervento più duro nei confronti della Cina, da loro considerata Paese occupante. Idea, questa, che si scontra con la realtà politica internazionale: molti Paesi, al di là delle dichiarazioni di principio, non hanno mai riconosciuto il Tibet come Stato sovrano e, quindi, continuano a considerare la vicenda come un problema interno alla Cina. blema interno”. I cinesi - coerenti con questa visione - avevano pianificato tutto. Soprattutto avevano saputo cogliere il momento adatto. Il mondo guardava solo alla guerra in Corea, scoppiata all’alba di domenica 25 giugno 1950, con un attacco della Corea del Nord di Kim Il Sung alla Corea del Sud. Gli Stati Uniti intervennero militarmente, subito, chiedendo e ottenendo l’ombrello politico delle Nazioni Unite. In questo clima, l’attacco al Tibet, pianificato da tempo, passò in secondo piano. Formalmente il Tibet era in una posizione di stallo, nata dall’abbandono dell’India da parte della Gran Bretagna nel 1947. Storicamente, la regione era stata a lungo indipendente, poi era caduta sotto l’influenza della Cina imperiale, prima di essere messa sotto tiro dalla Russia zarista e dal Regno Unito, che intervenne militarmente nel 1904. Da sempre, però, cultura e autonomia politica erano rimaste salde, tanto da definire una identità nazionale, che aveva nel Dalai Lama il capo di Governo e spirituale. La Cina aveva annunciato l’attacco. Mao, al potere dal 1949, aveva

Discarica nucleare

L’esistenza di scorie nucleari in Tibet è stata denunciata dal Dalai Lama nel 1992. Recentemente la Cina ne ha ammesso l’esistenza. Il 19 luglio 1995, l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha infatti dichiarato che, nella Prefettura autonoma tibetana di Haibei, vicino alle rive del lago Kokonor, il più grande lago dell’altopiano tibetano, vi è “una discarica di venti metri quadrati utilizzata per il deposito di materiale radioattivo”. In quell’area si troverebbe anche un centro nucleare segreto, chiamato Fabbrica 211. Una dottoressa dell’ospedale di Chabcha, Tashi Dolma, ha recentemente denunciato la morte per cancro di sette giovani nomadi che pascolavano il bestiame nella zona: si sono ammalati e i loro globuli bianchi erano aumentati a

livelli incontrollabili.

Quadro generale

Gedhun Choekyi Nyima (Maggio 1989)

Gedhun Choekyi Nyima, 11° Panchen Lama del Tibet, ha compiuto 21 anni nel maggio del 2010. È stato rapito dalle autorità cinesi, assieme ai suoi genitori, il 14 maggio 1995, a sei anni. A nulla sono valse le proteste di organizzazioni e governi, negli anni: è sempre prigioniero. Perché? La spiegazione è nella figura del Panchen Lama. Il nome si può tradurre come “grande erudito”. Come il Dalai Lama è considerato una reincarnazione del Buddha ed è subordinato solo al Dalai Lama. Non esercitava mai alcun potere civile. Questo permise al 10° Panchen Lama di continuare a vivere in Tibet e di esercitare la propria funzione dopo l’occupazione cinese e la fuga del Dalai. Alla morte, il successore è stato però rapito e suo posto, le autorità della Repubblica Popolare Cinese hanno designato un altro ragazzo, Gyaltsen Norbu, che cresce e studia a Pechino sotto lo sguardo vigile degli organi del partito.

I dati dell’occupazione Secondo dati degli osservatori internazionali, oltre un milione di tibetani sono morti a causa dell’occupazione del 1950. Il 90% del patrimonio artistico e architettonico tibetano, inclusi circa seimila monumenti tra templi, monasteri e stupa, è stato distrutto. La Cina ha poi canalizzato verso Pechino le enormi ricchezze naturali del Tibet, favorendo solo la classe dirigente e gli imprenditori cinesi. Lo scarico dei rifiuti nucleari e la massiccia deforestazione hanno compromesso l’ambiente e il fragile ecosistema del Paese. In Tibet sono di stanza 500.000 soldati della Repubblica Popolare.

più volte spiegato che voleva un Cina riunita in tutti i suoi territori e questo significava anche il Tibet. Il 1° gennaio 1950 Radio Pechino annunciò che presto il Tibet sarebbe stato liberato dal giogo straniero. Così, l’occupazione avvenne senza quasi proteste, messa ulteriormente in secondo piano dal fatto che i cinesi il 19 ottobre del 1950 intervennero pesantemente nella guerra di Corea appoggiando il Nord con milioni di uomini e mettendo in grave difficoltà gli Stati Uniti. Il 23 maggio 1951 il Dalai Lama firmò il “Trattato di liberazione pacifica” e diventò vice presidente del comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo. Il documento permise alla Cina di iniziare la colonizzazione del Tibet. Prima militarizzandolo, poi spingendo i cinesi ad andare nella nuova regione. Il Tibet intanto rinunciava ad avere una politica estera autonoma, a batter moneta, a stampare francobolli. Le terre venivano ridistribuite, soprattutto nelle zone del Kham orientale e nell’Amdo, per non rompere i rapporti con l’aristocrazia. Da quel momento fu tutto un susseguirsi di ribellioni, avvicinamenti pacifici e rotture, spesso alimentate dall’esterno, da altri Paesi. Nel 1959 la prima grande rivolta. Il 10 marzo 1959 il movimento di resistenza tibetano guidò una protesta contro i cinesi. Per reprimerla, Pechino schierò 150.000 uomini e di unità aeree. Morirono in migliaia nelle strade di Lhasa e in altre città. Il 17 marzo, il Dalai Lama abbandonò la capitale e chiese asilo politico in India, assieme ad almeno 80mila profughi. I morti pare furono 65mila. Nel 1965 il Tibet venne dichiarato Regione Autonoma, con una annessione di fatto alla Cina. Nel 1968 la Rivoluzione Culturale portò alla distruzione dei monasteri, almeno 6mila e all’uccisione di molti monaci. La resistenza tibetana però non mollava. Nel 1977 e nel 1980 vi furono altre due sollevazioni, anche queste represse duramente da Pechino. Dal 1976, Pechino ha riavviato l’opera di colonizzazione, tanto che in Tibet sono arrivati 7milioni di cinesi, contro i 6milioni di tibetani che ci vivono. L’obiettivo di Pechino, denuncia la resistenza, è cancellare la cultura e l’identità tibetane. Il Dalai Lama, con il suo Governo in esilio in India, ha nel frattempo tentato la via della mediazione, rinunciando a reclamare l’indipendenza, puntando all’autodeterminazione per salvare la cultura del Paese e salvaguardare i diritti umani. Un mediazione proposta nel 1987 tramite gli Stati Uniti è fallita. E come sempre, dopo ogni fallimento, sono ricominciati gli scontri.

Situazione attuale e ultimi sviluppi

Un arcipelago per tanti popoli

Sono davvero molti i popoli che vivono nelle Filippine, differenziati spesso solo dalla lingua. La differenza religiosa, infatti, riguarda esclusivamente la minoranza mussulmana nell’isola di Mindanao. Notevole anche la presenza di diversi gruppi tribali, tutti numericamente poco significativi, che si caratterizzano per non aver subito l’influenza della cultura cristiana né musulmana. E da segnalare la massiccia presenza di meticci, cioè discendenti dagli spagnoli e di cinesi. Ecco comunque i dieci gruppi etnici più numerosi Bisaya (20.160.000) Tagalog (13.928.000) Ilocani (9.527.000) Hiliganon (8.068.000) Bicolani (3.504.000) Waray-Waray (3.426.000) Kapampangan (2.667.000) Ispanofilippini (2.575.000) Albay Bicolani (2.155.000) Panggasinan (1.637.000) Il doppio fronte della guerra interna alla Filippine è sempre aperto. Da un lato lo scontro con gli indipendentisti del Fronte Islamico di Liberazione Moro (Milf), dall’altro la guerra con il Nuovo Esercito del Popolo (Npa) di matrice comunista, continuano a far pagar prezzi alti in termini di vite umane. Nell’autunno dello scorso anno, Il Npa è tornato all’offensiva, con almeno 21 morti nella capitale Manila in vari attentati durante l’anno. In aprile in un agguato un gruppo di ribelli aveva aperto il fuoco e fatto esplodere una mina al passaggio di un veicolo della polizia ad Est della capitale Manila, uccidendo quattro agenti e ferendone cinque. Da quel momento è stato un continuo seguirsi di attentati, attacchi e azioni di polizia. Nei confronti del Milf e degli indipendentisti islamici c’è invece un doppio binario. Il neo presidente Benigni Aquino III - eletto in giugno - ha fatto ripartire le trattative di pace con risultati scadenti, così sono continuate le offensive militari. Per le trattative, il ministro degli Esteri della Malaysia è stato chiamato a fare da mediatore, senza risultato. Il Milf vuole trattare solo sulla base della cosiddetta “sovranità condivisa”, che prevede un unico stato con un Governo autonomo nel Sud islamico. Una ipotesi che può diventare realtà solo con una revisione della Costituzione e quindi con l’intervento del Parlamento filippino, poco disponibile ad una decisione di questo tipo. Così il Milf e il gruppo Abu Sayyaf - legato ad al-Qaeda - continuano a lottare per arrivare a creare uno stato islamico indipendente a Mindanao e nelle isole meridionali delle Filippine. Finito il Ramadan, la offensiva del Governo si è concentrata sull’arcipelago di Sulu, con l’impiego della marina militare per stanare i ribelli.

Generalità

Nome completo: Repubblica delle Filippine Bandiera

Lingue principali: Filippino, Inglese, Spagnolo, Arabo Capitale: Manila Popolazione: 93.000.000 Area: 300.000 Kmq Religioni: Cristiana (91%), musulmana (5%), altre (4%) Moneta: Peso Filippino Principali Prodotti agricoli, abbiesportazioni: gliamento e idraulica PIL pro capite: Us 4.923

Nel mirino soprattutto gli uomini di Abu Sayaff, gruppo nato negli anni Novanta per creare uno stato islamico nell’arcipelago del Pacifico e, dicono gli osservatori, degenerato poi diventando un normale gruppo criminale, dedito soprattutto ai rapimenti e alle estorsioni. A comandare la missione del Governo è il generale Benjamin Mohammad Dolorfino, comandate del distaccamento militare di Mindanao Ovest, che ha dichiarato che concentrerà le forze contro il gruppo di Sulu, forte di circa 200 uomini e contro quello di Basilau, che ne conta solo cento.

Lo scontro principale, nelle Filippine, è tra maggioranza cristiana e minoranza mussulmana, che reclama l’indipendenza. E nel fondo di tutto questo c’è la pessima distribuzione della ricchezza, in termini sociali e territoriali. Il Nord e il Centro dell’Arcipelago sono, appunto, le aree a maggioranza cristiana e sono le zone più ricche rispetto al Sud, a prevalenza mussulmana. Gli islamici - che sono il 5% della popolazione L’elezione di un altro Aquino alla presidenza, Benigno, figlio dell’icona della democrazia Filippina, Cory Aquino, ha portato speranze nel Paese asiatico, ma la situazione resta difficile e complessa, come è la storia delle Filippine, passate attraverso una lunga colonizzazione e una altrettanto lunga dittatura. Prima colonia della Spagna, poi degli Usa, dopo l’indipendenza il Paese è stato guidato con mano dittatoriale da Marcos sino al 1986, anno in cui inizia la vita democratica delle Filippine, con l’elezione della presidente Cory Aquino. L’arrivo della nuova Presidente portò ad un accordo con i movimenti separatisti musulmani di Mindanao, attivi nel Sud del Paese sin dagli anni ‘50. Venne concessa loro ampia autonomia amministrativa. Questo fermò il conflitto armato con i separatisti. Continuò invece la guerra con il Nuovo Esercito del Popolo: nel 1990, la guerriglia riprese, dopo la denuncia della scomparsa di attivisti politici e sindacali della sinistra. Il 26 novembre 1991 un altro pezzo del passato coloniale se ne andò: gli Usa si ritirarono dalla base di Clark - una delle due esistenti nelle Filippine, l’altra è Subic Bay -, ritirando 6mila effettivi americani. Nel maggio dell’anno dopo venne eletto alla presidenza Fidel Ramos, ex ministro della Difesa. Venne lanciata una campagna contro il crimine che portò al licen-

complessiva - da sempre accusano la maggioranza cristiana di non aver fatto abbastanza per distribuire le risorse equamente. Lo stesso, ma in senso non religioso e con obiettivi differenti, fanno i gruppi di origine marxista. Una cattiva distribuzione che è ben rappresentata dalla diffusione della popolazione sul territorio: il 60% degli 85milioni di Filippini, infatti, vive in una sola isola, Luzon, dove c’è la capitale. ziamento del 2% dei poliziotti e alla denuncia per associazione a delinquere di un altro 5%. Contemporaneamente, la guerriglia comunista del Npa perdeva forza a causa delle divisioni interne e di un’amnistia accordata ai suoi membri dal Governo. Nel 1996 parve risolto anche il problema con i separatisti islamici. Il 30 settembre venne firmato un accordo di pace e Nul Misauri, capo del Fronte di Liberazione Nazionale Moro, diventò governatore di Mindanao, regione autonoma enorme. Fu una pace di breve durata. Già nel 2000 i musulmani chiedevano un referendum per l’autodeterminazione, mentre la maggioranza cattolica protestava contro l’accordo non accettandolo. Intanto una serie di scandali per tangenti e corruzione travolgeva la politica. Nell’aprile del 2002 a General Santos, nel Sud del Mindanao, venne dichiarato la stato d’allerta, per l’esplosione di parecchie bombe, con 14 morti, a opera del Milf, il Fronte Islamico di Liberazione Moro. È la ripresa ella guerra. In giugno gli Usa accusarono i leader del gruppo Abu Sayyaf, legato ad al-Qaeda di aver rapito e ucciso due statunitensi. In ottobre, il gruppo mette a segno una serie di attentati contro grandi magazzini e una chiesa, con 8 morti e 170 feriti. L’obiettivo dichiarato è creare uno stato musulmano. Lo scontro con i gruppi isla-

In nome del Re

Interessante scoprire da dove viene il nome Filippine. Deriva dal nome del re Filippo II di Spagna. Durante i suoi viaggi esplorativi lungo l’arcipelago, l’esploratore e navigatore spagnolo Ruy Lopez de Villalobos le chiamò la prima volta chiamandole las Islas Filipinas, cioè le Isole Filippine. Inizialmente il suo riferimento geografico era solo alle isole di Leyte e Samar, mentre il resto le altre isole avevano nomi differenti. Solo più tardi, il termine Filipinas arrivò ad identificare l’intero arcipelago. Durante la rivoluzione filippina, il Paese si chiamò República Filipina (Repubblica Filippina). Poi, dopo la guerra ispano - americana del 1898 e con l’arrivo degli Stati Uniti la denominazione Filippine iniziò ad apparire sempre più spesso e venne utilizzata come nome

ufficiale.

Quadro generale

Benigno Simeon “Noynoy” Cojuangco Aquino III , è il 15mo Presidente delle Filippine. Soprattutto, però, è il figlio della donna che ha rappresentato la nascita della democrazia nell’arcipelago asiatico, cioè Corazon Aquino, morta nel 2009 a 76 anni. Alla ribalta il 50enne benigno è salito la prima volta proprio durante la presidenza della madre, nel 1987. Rimase, infatti, coinvolto in un tentativo di golpe di alcuni militari. Venne ferito da cinque proiettili e uno gli è rimasto nel collo, come ricordo del fatto. Laureato in economia, dal 1988 fa parte del Partito Liberale, di cui è stato anche segretario. Prima della elezione, è stato uno dei maggiori oppositori della presidente Gloria Macapagal - Arroyo, che ha accusato di violazione dei diritti umani. Ha accettato la candidatura alla presidenza nel 2009, 40 giorni dopo la morte della madre dichiarando di “accettare le istruzioni dei miei genitori e di voler proseguire la lotta per il bene del Paese”. Ha vinto battendo largamente gli avversari e appena insediato ha tentato di aprire una trattativa di pace con gli indipendentisti islamici del Sud. Finora senza risultati.

La guerra dei nomi In Asia, come nel resto del mondo, le rivalità geografiche, le rivendicazioni di possesso passano anche attraverso i nomi. Ad esempio, quello che per Pechino è il mar Cinese Meridionale, per Hanoi è il Mare Orientale, le Paracel sono le Hoang Sa per Hanoi e le Xisha per Pechino, le Spratly vengono chiamate Truong Sa dal Vietnam e Nansha dalla Cina. Proprio queste isole sono rivendicate anche dalle Filippine, che hanno compiuto passi formali presso il Governo cinese e l’Onu. L’arcipelago è formato da circa 600 fra atolli corallini e isole, La maggiore è Itu Aba, di appena 0,36 chilometri quadrati di superficie. Nessuna delle isole è abitata in modo permanente. Nel sottosuolo, però, ci sono petrolio e gas naturale, in più l’arcipelago è giusto sulle rotte di navigazione più importanti dell’area. Dal gennaio la Repubblica Popolare di Cina occupa le Paracel, che i francesi avevano annesso all’Indocina nel ’32, e non vuole mollarle. Il Vietnam resta la rivale più agguerrita, nonostante i proclami di amicizia e gli accordi sul confine di terra siglati nel 2009 con Pechino. La nuova assertività, anche marittima, di Pechino pesa. Ma i sei sottomarini che, in base a un accordo di dicembre 2009, Hanoi ha comperato dalla Russia, fanno pensare che il Vietnam non voglia proprio lasciar perdere.

mici divenne sempre più duro, ma restava alta la tensione anche i gruppi guerriglieri di origine marxista. Nel gennaio 2003, il partito comunista si assunse la responsabilità dell’omicidio di un suo ex dirigente, Romulo Kintanar, attribuendolo al suo braccio armato, il Nuovo Esercito del Popolo (Npa). Nel 2003, Amnesty International denunciò l’uso della tortura su prigionieri politici, membri di gruppi armati e criminali comuni. Accusa che venne respinta dal Governo. Nel marzo del 2004, venne sventato un attentato simile a quello che aveva colpito Madrid l’11 marzo. Vennero arrestati quattro membri di Abu Sayyaf con 36 chili di esplosivo confiscati. Uno di loro si dichiarò responsabile dell’attentato che il 27 febbraio di quell’anno costò la vita a 100 persone sul SuperFerry 14. Gli arrestati svelarono di essere stati addestrati dalla rete terroristica Jemaah Islamiah, legata ad al-Qaeda, progettavano attentati contro treni e negozi a Manila, città con dieci milioni di abitanti. Nel 2004, la Norvegia mediò un accordo fra Nuovo Esercito del Popolo e Governo. L’anno successivo, dopo negoziati di pace in Malaysia, indipendentisti musulmani e Governo annunciarono un accordo sulle terre ancestrali di cui i ribelli rivendicavano la proprietà da trent’anni. Tregue che non durarono. Un nuovo tentativo di tregua è saltata nel 2010 e sono ripresi i combattimenti. Si calcola che dal 1971 a oggi siano stati più di 150mila i filippini morti tra Mindanao e l’arcipelago di Sulu, nello scontro per l’indipendenza e oltre 50mila gli sfollati. Il conflitto con la guerriglia del Npa, invece, avrebbe procurato almeno 40mila morti, a partire dal 1969.

Situazione attuale e ultimi sviluppi

Danni economici

La guerriglia naxalita arreca molti danni all’economia indiana. La cosiddetta area naxalita occupa circa il 40% del Paese e un terzo della popolazione indiana. Inoltre, in quelll’area si trovano ricche miniere di ferro e di carbone. Come se non bastasse, la guerriglia naxalita attacca in continuazione le linee ferroviarie, le centrali elettriche e le principali vie di comunicazione. Negli ultimi anni sono tante le aziende che straniere che hanno abbandonato l’area e ancora di più i possibili investimenti persi. L’India è un Paese in piena espansione economica. E se l’economia non ha ancora raggiunto livelli di sviluppo paragonabili a quella cinese è dovuto soprattutto alle tre regioni interne in cui è in corso una guerriglia (Kashmir, Nord-Est ed Est), e in particolare le zone dove operano i naxaliti, che abbiamo visto essere dal punto di vista economico strategicamente più importanti delle altre. L’India è la più popolosa democrazia del pianeta. Una democrazia impregnata di nazionalismi di ogni tipo, a partire da quello indù. Una democrazia dove la violenza è all’ordine del giorno, sia nei confronti delle minoranze religiose (musulmani in Kashmir), sia di quelle etniche (popoli che vivono nel Nord-Est del Paese), sia nei confronti dei poveri contadini delle regioni centro-Sud orientali (naxaliti). In questo momento all’interno del territorio sono in corso tre guerre, combattute da una parte con lo strumento della guerriglia e del terrorismo, dall’altra con la repressione dell’esercito. Negli ultimi due anni la guerriglia maoista naxalita ha deciso di giocare la carta delle pubbliche relazioni e dell’opinione pubblica. L’autorevole centro studi geostrategici con base in Texas, Stratfor, sostiene che i naxaliti “hanno trovato la strada per mettere in difficoltà il Governo di Nuova Delhi”. Il potere nazionalista indù ha grosse difficoltà a contenere movimenti di opinione e campagne mediatiche. E così, “i naxaliti hanno fatto nascere diverse organizzazioni universitarie a Nuova Delhi e nelle altre capitali regionali, il cui scopo è accattivarsi le simpatie degli studenti e mostrare un volto non violento del movimento”. A quanto pare la mossa ha avuto successo, perché il giornali indiani hanno cominciato a parlare di loro in termini non sempre ostili. I naxalisti sono un movimento marxista maoista, diviso in una settantina di gruppi e organizzazioni diverse, che si batte (a loro detta) per ottenere una riforma agraria e per dare maggiori diritti ai contadini. Nel Nord-Est, invece, ogni anno è uguale all’altro. Una legge dello Stato indiano autorizza ad applicare nei sette Stati che si trovano incastrati tra Bhutan, Bangladesh, Myanmar e Cina “l’uso indiscriminato della forza e arresti senza mandato” in nome del mantenimento dell’ordine pubblico. “Nessun processo o altre azioni

Generalità

Nome completo: Repubblica dell’India Bandiera

Lingue principali: Hindi, inglese e altre 21 lingue Capitale: Nuova Delhi Popolazione: 1.147.995.904 Area: 3.287.594 Kmq Religioni: Induista (80,45%), musulmana (13,43%), cristiana (2,34%), sikh (1,87%), buddista (0,77%) Moneta: Rupia Principali Tessuti, gioielli, proesportazioni: dotti dell’ingegneria e software PIL pro capite: Us 2.563[5]

legali contro le forze di sicurezza” macchiatesi di reati “possono essere intraprese senza il permesso del Governo”. E tutto questo avviene quotidianamente fin dal 1971 negli Stati di Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Negaland, Tripura e Assam. In quest’area le minoranze etniche buddhiste, che lottano per l’indipendenza, vengono discriminate, anche nella professione della loro religione.

Il movimento naxalita ha una grossa spinta ideologica e sociale. Ma come avviene in tante altri parti del mondo viene appoggiato da forze esterne al movimento che sono mosse da altri interessi. I naxaliti possiedono un esercito di circa 7.000 soldati ben equipaggiati, oltre a una serie di piccole organizzazioni terroriste. Tutto questo è reso possibile dagli aiuti che arrivano dall’estero. In particolare dal partito maoista nepalese (che porta avanti una guerriglia da oltre trent’anni), il partito maoista bhutanese, quello dello Sri Lanka e la Cina (che peraltro è il principale sostenitore anche dei maoisti nepalesi e bhutanesi). La Cina ha bisogno di allargare il suo controllo sui territori che si affacciano sull’Oceano Indiano per pure ragioni commerciali, visto che il Paese si affaccia solo sull’Oceano Pacifico e che la maggior parte del commercio arriva via mare da Africa, Medio Oriente ed Europa. Inoltre, la Cina è un Paese prima nemico e oggi concorrente dell’India (anche se negli ultimi anni le relazioni tra i due Stati sono molto migliorate). In altre parole, Pechino ha bisogno di porti sicuro per le sue merci e per le risorse energetiche di cui ha bisogno. La guerriglia nel Nord-Est del Paese, invece, combatte per l’indipendenza di quegli Stati dell’Unione indiana e delle etnie che ci abitano. Anche in questo caso, però, c’è dietro la mano della Cina. Le ragioni sono le stesse che per i naxaliti. In questo caso, però, ci sono altri due Paesi che finanziano la guerriglia: il Bangladesh e Myanmar. Entrambi strettissimi alleati della Cina.

Il movimento naxalita indiano e la relativa guerriglia e la guerriglia del Nord-Est hanno origini lontane. Nascono difatti quando gli inglesi lasciarono l’India, e gli Stati del Nord-Est rifiutarono l’invito dell’allora Presidente indiano Nehru ad entrare nell’Unione indiana. La guerriglia è stata in origine particolarmente attiva in Assam, Nagaland, Manipur e Mizoram dove, alleati del gruppo indipendentista di Angami Zapu Phizo, agiva come squadra di guastatori per la Naga Army secondo il motto: “Il potere politico scaturisce dalla canna del fucile”. Finanziati e addestrati prima dal Pakistan orientale (l’attuale Bangladesh) e poi dalla Cina, col tempo hanno cambiato di segno per diventare ufficialmente i difensori dei diritti dei poveri e delle caste basse nelle zone rurali. La rivoluzione armata naxalita aveva però registrato una forte battuta sotto la presidenza di Indira Gandhi, quando il Governo mise al bando i gruppi rivoluzionari e ne ordinò l’eliminazione. Il movimento di ispirazione maoista, sconfitto ma non morto, si riorganizzò ai principi degli anni Ottanta nella cittadina di Naxalbari, nel lo Stato di Darjeeling. La cittadina da cui il movi-

Quadro generale

Muppala Lakshman Rao

Muppala Lakshman Rao, detto Ganapathi è il segretario generale del Partito comunista maoista indiano. La sua leadership è stata ufficializzata nel congresso di rifondazione del partito, il 14 ottobre 2004, con la fusione di due tronconi del movimento dei naxaliti, il Maoist Communist Centre of India (Mcc) e il Communist Party of India People’s War (anche conosciuto come People’s War Group e spesso abbreviato in Pwg). Ganapathi intende portare l’India verso una nuova rivoluzione democratica “contro l’imperialismo, il feudalesimo e il capitalismo burocratico”. Nato nel villaggio di Beerpur, nello Stato dell’Andhra Pradesh, Ganapathi ha lavorato come insegnante liceale, finché non ha incontrato il leader maoista Nalla Adi Reddy. Incontro che lo ha spinto ad entrare nel movimento naxalita. Egli ha dichiarato nel corso di un’intervista: “Mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa di simile alla Lunga marcia di Mao anche qui in India. Sono certo che un’impresa del genere porterebbe questo Paese a cambiare. Non ne possiamo più del neocolonialismo dell’Occidente, e nemmeno del sistema parlamentare, che, i fatti dimostrano, essere un sistema fallimentare”.

Gurkha Una delle etnie che più si battono contro il Governo centrale di Nuova Delhi è quella Gurkha, un’etnia di origine nepalese che vive nello Stato di Assam. Il popolo Gurkha è famoso in tutto il mondo per aver costituito un corpo speciale all’interno delle forze armate britanniche: il Royal Gurkha Riflemen. I Gurkha sono considerati grandi guerrieri. Li si potrebbe quasi definire i “samurai” del Nord-Est indiano, abilissimi nell’uso del pugnale. Cominciarono ad arruolarsi come volontari nell’esercito della Compagnia britannica delle Indie orientali a partire alla conclusione della guerra anglo-nepalese (1812-1815). La repressione in Assam ha portato alla nascita del Gtf (Forza delle Tigri Gurkha), che conduce da anni una sanguinosa guerriglia contro le forze di occupazione hindu. Una guerriglia letale quella dei Gurkha, abilissimi nelle imboscate, nei colpi di mano e nella lotta corpo a corpo.

mento prende nome e in cui troneggia ancora un busto di Charu Mazumdar, padre ideologico dei moderni guerriglieri maoisti e filosofo “dell’annientamento selettivo”. I naxaliti si proponevano di instaurare il Governo del popolo e fornirono appoggio alle rivendicazioni dei contadini e dei gruppi tribali degli Stati in cui operano. In pochi anni, complici povertà e privilegi dei ricchi duri a morire nelle zone rurali, presero piede un po’ dappertutto. Soprattutto nel misero Stato di Bihar, dove i naxaliti contrastarono efficacemente i temibili eserciti dei latifondisti e si batterono contro i privilegi di casta. Arrivarono a fondare un Governo parallelo che in pochi anni, con azioni armate e con i suoi “tribunali istantanei”, eliminò qualche migliaio di “sfruttatori della classe contadina”. Altrettanto accadde ai movimenti naxaliti in Orissa e nel confinante Madhya Pradesh. Nel 2004 il salto di qualità. Il Maoist Communist Centre of India (Mcc) e il Communist Party of India People’s War (noto anche come People’s Guerriglia Group o Pwg) si sono uniti dando vita al Communist Party of India-Maoist (Cpi-M), superando divisioni ideologiche e conflitti interni. La nuova formazione, di cui è stato eletto segretario generale Muppala Laxman Rao, detto Ganapathi, ha pubblicato un manifesto ideologico contenuto in cinque punti. Negli Stati del Nord-Est, invece, agiscono prevalentemente due organizzazioni armate: il Fronte unito di liberazione dell’Assam (Ulfa) e il Fronte democratico nazionale del Bodoland (Ndfb). La guerriglia iniziò nel 1971, in seguito alla separazione tra il Pakistan occidentale e il Pakistan orientale. Il nuovo Bangladesh abbandonò al suo destino le etnie non indù delle regioni indiane circostanti. E queste per trovare sicurezza si affidarono alla neonata guerriglia. Da allora nulla è cambiato. Anche se a partire dal 2004 il Nord-Est ha il suo martire, in nome del quale combattere. Una trentaduenne del Manipur (Thangjam Manorama Devi) venne accusata senza prove di aver appoggiato i separatisti. In carcere Manorama venne stuprata e poi uccisa durante l’interrogatorio. La terribile vicenda di Manorama fece scendere in strada migliaia di contadini e studenti per chiedere delle leggi razziali. Da allora il movimento separatista ha ripreso vigore.

Situazione attuale e ultimi sviluppi

Il petrolio

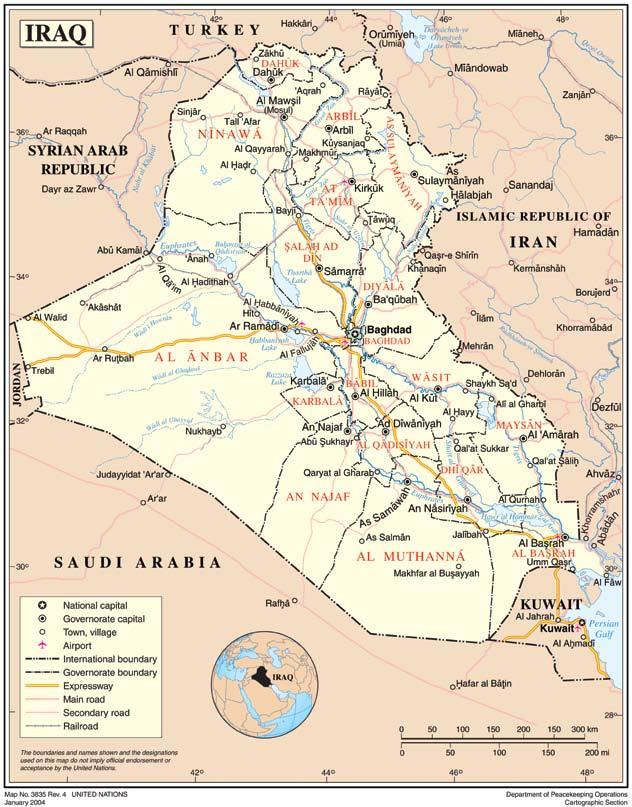

Sono una dozzina i contratti firmati finora dal Governo di Baghdad con diverse compagnie petrolifere internazionali (fra queste l’Eni) per lo sviluppo di altrettanti giacimenti, situati per lo più nel Sud, dove è concentrato il grosso della ricchezza. L’obiettivo, ambizioso secondo diversi esperti, è aumentare la produzione di greggio da 2,4milioni di barili al giorno a 12milioni entro il 2017. Sono contratti “di servizio”, dove la compagnia straniera viene pagata per il lavoro fatto, e non partecipa agli utili della produzione, e hanno una durata di 20 anni. A operare saranno joint venture in cui l’Iraq mantiene una quota di minoranza. Fra le compagnie che hanno concluso gli accordi solo una è americana: la ExxonMobil. A fare la parte del leone sono state la malese Petronas, e i cinesi di Cnpc. Il 14 dicembre 2008, dopo molti mesi di faticosi negoziati, Iraq e Stati Uniti firmano lo Status of Forces Agreement (Sofa), che stabilisce il ritiro delle truppe Usa dalle città e dai centri abitati entro il 30 giugno 2009 e il loro ritiro totale entro fine 2011. Nel febbraio 2009, il nuovo Presidente Usa Barack Obama annuncia che le operazioni “da combattimento” in Iraq si concluderanno entro il 31 agosto 2010. La scadenza viene rispettata. Nel Paese rimangono circa 50mila soldati statunitensi, con compiti prevalenti di addestramento delle forze di sicurezza irachene. Fino al ritiro totale entro il 2011. Ma la stabilità in Iraq è ancora lontana. Se la violenza è diminuita (relativamente), in campo politico i progressi sono davvero pochi. Le elezioni legislative che si sono tenute il 7 marzo 2010 hanno visto vincere di strettissima misura Iraqiya, alle-

Generalità

Nome completo: Repubblica Irachena Bandiera

Lingue principali: Arabo, curdo Capitale: Baghdad Popolazione: 27.102.912 Area: 437.072 Kmq Religioni: Musulmana Moneta: Dinar iracheno Principali Petrolio esportazioni: PIL pro capite: Us 3.400

anza di forze nazionaliste guidata dall’ex primo Ministro Iyad Allawi. Ma a oltre cinque mesi dal voto, non c’è ancora un Governo. Nessuna delle maggiori formazioni politiche ha da sola i 163 seggi che occorrono per votare la fiducia in Parlamento, e i negoziati per le alleanze segnano il passo. Maliki, il premier uscente, la cui coalizione ha solo due seggi in meno della lista di Allawi, vuole a tutti i costi un secondo mandato. Iraqiya insiste sul proprio “diritto elettorale e costituzionale” a formare il Governo. E l’impasse nella quale si trova il Paese fa temere per il suo futuro.

L’invasione dell’Iraq del marzo 2003 e il rovesciamento del regime di Saddam Hussein, con la successiva occupazione guidata dagli Stati Uniti, hanno messo in moto una serie di dinamiche che hanno destabilizzato il Paese. Il controllo delle sue ricchezze, in particolare quella petrolifera, e la questione di una decentralizzazione estrema (definita federalismo) che oppone i kurdi al Governo centrale di Baghdad, L’Iraq, Paese di storia e cultura millenarie, è oggi noto soprattutto per le sue vicende recenti. Un tempo parte dell’Impero Ottomano, diventa, nel 1920, uno Stato - una monarchia sotto mandato britannico, per decisione della Società delle Nazioni, finita la Prima Guerra Mondiale. Nel 1932 l’indipendenza. Il 14 luglio 1958 un colpo di Stato nazionalista rovescia la monarchia. Ma il Governo di Abdul Karim Qasim durerà poco. Nel 1963, l’8 febbraio, un altro golpe - guidato dal Ba’ath, partito nazionalista arabo, secondo alcune fonti con l’appoggio della Cia. Qasim viene ucciso, e si scatena una repressione sanguinosa, in particolare contro i comunisti. Abdul Salam Arif, Presidente della Repubblica, presto estromette i ba’athisti e diventa primo Ministro. Il 17 luglio 1968 il Ba’ath torna al potere - con un altro colpo di Stato, che instaura il regime del partito unico. Inizia l’ascesa di Saddam Hussein, numero due del generale Ahmad Hasan al Bakr, di cui prende il posto, il 16 luglio 1979, diventando Presidente dell’Iraq. Nel febbraio dello stesso anno (1979), in Iran la Rivoluzione Islamica guidata dall’Ayatollah Ruhollah Khomeini rovescia il regime dello Scià. L’Occidente, e gli Stati Uniti in particolare, perdono un alleato strategico nell’area, ma gli eventi inquietano anche il vicino Iraq, dove il regime laico, dominato dai sunniti, ne teme la

restano nodi irrisolti - strettamente legati - che potrebbero deflagrare in un conflitto. Lo scontro, tuttora in atto, è fra quelle forze politiche che vogliono un forte Governo centrale, che gestisca anche le risorse del Paese a cominciare dal petrolio, e quelle che perseguono un progetto che mira a dare i poteri alle Regioni federali. possibile influenza, visto che nel Paese gli sciiti sono maggioranza, come in Iran. Il 22 settembre 1980 Saddam attacca l’Iran. Inizia una guerra sanguinosa che si concluderà con un cessate il fuoco il 20 agosto 1988 - senza vincitori né vinti, e con centinaia di migliaia di morti: le stime vanno da 500.000 a un milione (cifre precise non ce ne sono), di cui almeno 300.000 iraniani. L’Occidente - Stati Uniti in testa - si schiera con Baghdad. Finita la guerra, l’Iraq è in una situazione economica disastrosa, con un debito enorme (fra 60 e 80 miliardi di dollari) verso i Paesi arabi del Golfo, che ne hanno finanziato l’avventura militare. Nel luglio 1990, Saddam accusa il Kuwait di abbassare il prezzo del petrolio per indebolire l’economia irachena. Il 2 agosto invade l’emirato. Il 6 agosto le Nazioni Unite impongono un embargo che metterà in ginocchio il Paese: l’obiettivo iniziale è costringere Baghdad a ritirarsi dal Kuwait. Ma incombe anche l’azione militare, in base al Capitolo VII della Carta dell’Onu, che autorizza l’uso della forza per le minacce alla pace internazionale. L’Operazione Desert Storm inizia il 17 gennaio 1991: l’Iraq viene attaccato da una coalizione di 34 Paesi. Il 3 marzo 1991 Baghdad accetta il cessate il fuoco. Le sanzioni vengono mantenute, nonostante il ritiro dal Kuwait. Perché vengano tolte l’Iraq dovrà dimostrare di non

Il Sofa

Firmato a fine 2008 dal governo di Baghdad con l’amministrazione di George W. Bush, dopo mesi di negoziati, lo Status of Forces Agreement (SOFA) è un accordo bilaterale sulla presenza militare statunitense in Iraq, sulla falsariga dei numerosi accordi con i Paesi stranieri in cui gli Stati Uniti tengono loro truppe. E’ importante soprattutto per il calendario del ritiro delle forze Usa, sostanzialmente imposto ai negoziatori statunitensi dal governo di Baghdad. Due le date: 30 giugno 2009, ritiro dai centri abitati, e 31 dicembre 2011 - quando tutti i soldati statunitensi dovranno aver lasciato l’Iraq. A queste, per decisione del nuovo presidente Usa Barack Obama, si è aggiunta il 31 agosto 2010, fine delle operazioni “di combattimento”. In Iraq restano fino al 2011 meno di

50.000 soldati americani.

Quadro generale

Muqtada al Sadr (Najaf, 12 agosto 1973)

Muqtada al Sadr torna a essere l’ago della bilancia nella politica irachena. Giovane esponente religioso sciita senza particolari credenziali, deve il suo prestigio al fatto di venire da una famiglia influente - che ha avuto due “martiri” sotto il regime ba’athista. Il padre, Mohammed Sadiq al Sadr, fu assassinato a Najaf nel febbraio 1999 da alcuni sicari, mentre un parente, Muhammad Baqir al Sadr, era stato giustiziato nel 1980. Dopo l’invasione dell’Iraq del 2003, Muqtada è stato coerente nel suo atteggiamento contro l’occupazione, con cui ha sempre rifiutato di collaborare. Il suo Esercito del Mahdi, accusato di violenze contro gli arabi sunniti fra il 2006 e il 2007, è stato sciolto e sostituito da un’organizzazione a carattere sociale sul modello degli Hezbollah libanesi. Sadr, che da qualche anno vive in Iran dove studia per diventare ayatollah, è tuttavia anche un politico accorto e pragmatico, con un movimento che ha una vera base popolare fra gli sciiti iracheni. Forte dei 40 seggi conquistati in Parlamento alle elezioni del 7 marzo 2010, il suo appoggio al premier Nuri al Maliki, che vuole a tutti i costi un secondo mandato, si è rivelato decisivo, come già era avvenuto nel 2006.

possedere più “armi di distruzione di massa” (nucleari, chimiche, biologiche). Inizia un regime di ispezioni internazionali, sotto il controllo delle Nazioni Unite. L’embargo devasta il Paese, già distrutto da una guerra, colpendo in particolare donne, bambini, e anziani. E di fatto rafforza il regime. Il programma dell’Onu “Oil for Food”, che dal 1997 tenta di alleviare la drammatica crisi umanitaria, si rivela del tutto inadeguato. Ma fra Iraq e Stati Uniti il braccio di ferro continua: obiettivo di Washington è il “cambio di regime”. Dopo l’11 settembre 2001, il presidente George W. Bush decide di rovesciare Saddam, con il pretesto delle “armi di distruzione di massa”. Agli ispettori dell’Onu viene impedito di completare il loro lavoro di verifica. Pur in assenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che autorizzi l’azione militare (Francia, Russia, e Cina, tre dei membri permanenti, sono contrari), Stati Uniti e Gran Bretagna decidono di invadere il Paese. Il 20 marzo 2003 inizia l’Operazione Iraqi Freedom. Il 9 aprile i carri armati americani entrano a Baghdad. Deposto il regime di Saddam, il 1° maggio 2003, Bush jr, a bordo della portaerei Abramo Lincoln, sotto uno striscione che dice “Missione compiuta”, dichiara concluse le “operazioni di combattimento”. In Iraq si insedia un’amministrazione civile di occupazione a guida statunitense-britannica - la Coalition Provisional Authority. Che presto tuttavia deve fare i conti con una guerriglia efficace e variegata, che la cattura di Saddam (14 dicembre 2003) non scalfisce minimamente. Il rapido precipitare degli eventi convince Washington ad accelerare il “passaggio di consegne” agli iracheni. A fine giugno 2004 la Cpa viene sciolta, e l’Iraq riacquista la sua “sovranità”. Con un Governo a interim guidato da Iyad Allawi (fra i leader dell’opposizione in esilio), in attesa di elezioni. L’Iraq di fatto è ancora un Paese occupato: a legittimare la presenza delle truppe straniere (dal luglio 2003 c’è anche un contingente italiano) è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, poi prorogata annualmente, che autorizza la cosiddetta “Forza multinazionale” - sotto comando statunitense. Le prime elezioni si tengono il 30 gennaio 2005: un “Governo di Transizione” ha il compito di redigere la nuova Costituzione. Che viene approvata, di stretta misura, in un referendum popolare il 15 ottobre 2005. Il 15 dicembre 2005 gli iracheni tornano a votare. Ma per il Governo bisognerà aspettare il maggio 2006: il nuovo esecutivo guidato da Nuri al Maliki è una coalizione fra partiti sciiti (religiosi) e kurdi - i due gruppi perseguitati dal regime di Saddam. L’ex Presidente iracheno, condannato a morte da un Tribunale speciale, viene giustiziato il 30 dicembre 2006. Il 22 febbraio 2006 un attentato contro la moschea al Askariya di Samarra (luogo assai venerato dagli sciiti) innesca un ciclo sanguinoso di violenze confessionali fra sunniti e sciiti. Migliaia di iracheni di entrambe le confessioni sono costretti a lasciare le proprie case per salvarsi la vita. Molti diventano sfollati interni, molti altri se ne vanno, soprattutto in Siria e in Giordania. Fra loro, moltissimi sunniti e cristiani, in gran parte della classe media professionale. Gli americani non sanno più che fare. Dal gennaio 2007 il presidente Bush jr. avvia una nuova strategia irachena: la cosiddetta “surge”, basata sull’aumento della presenza militare, che raggiungerà un picco di quasi 170mila uomini. Ma il fattore decisivo per la diminuzione della violenza (che pur resta elevata) sono i cosiddetti “Consigli del Risveglio”: formazioni tribali sunnite alleatesi con le truppe Usa per combattere “al-Qaeda in Iraq”.

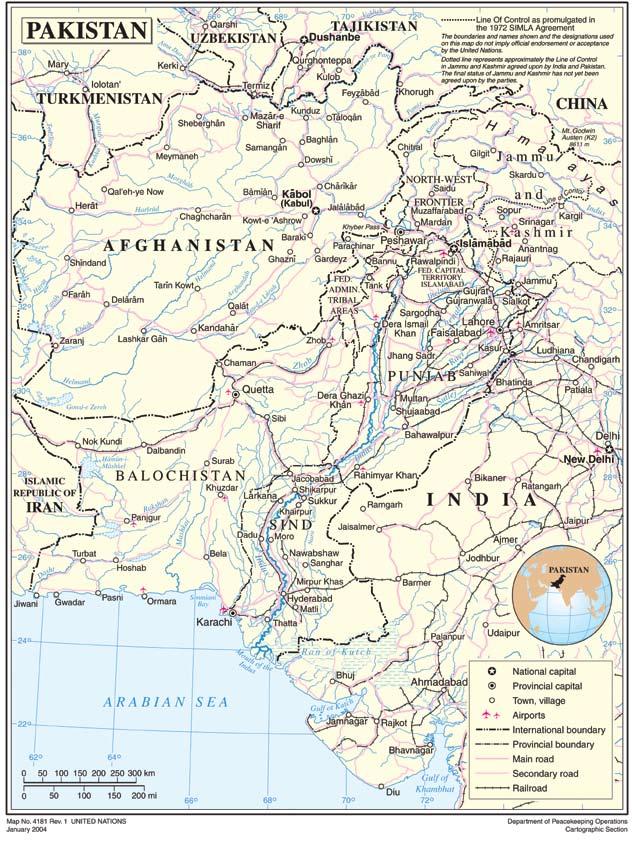

Come leggere le Mappe

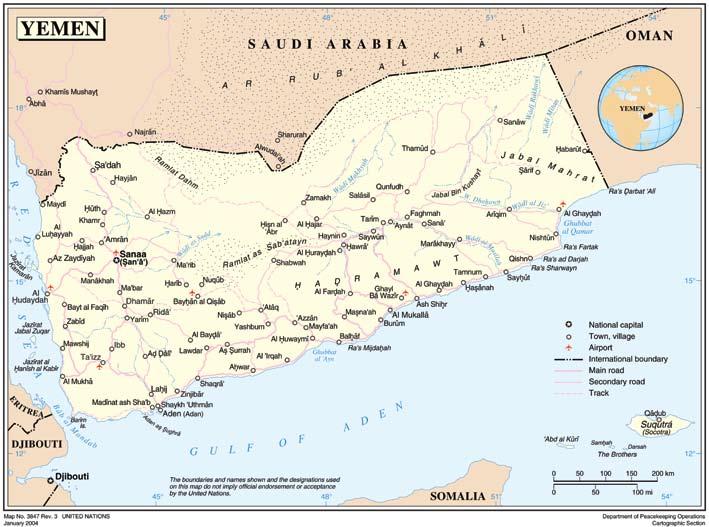

Nella Mappa Onu, qui sopra, troverete solamente indicato lo Jammu and Kashmir poichè si tratta dell’antico nome dell’intera area contesa da India, Pakistan e Cina. La Mappa, qui a destra, indica invece la spartizione di fatto dei territori da parte dei suddetti Stati, con diversa denominazione, mai riconosciuta a livello internazionale.

Situazione attuale e ultimi sviluppi

Terrorismo in India

18 dicembre 2001, un commando di estremisti islamici irrompe nel parlamento indiano a Nuova Delhi. Il bilancio è di 13 morti. L’attacco è rivendicato da una sedicente sigla terrorista che combatte per l’indipendenza del Kashmir. 25 novembre 2008, un commando di terroristi pachistani attacca l’hotel Taj Mahal e il centro ebraico di Mumbai, in India. Dopo 62 ore di battaglia i morti sono 195. Nuova Delhi accusa i servizi segreti pachistani di aver progettato l’operazione. Tra questi due attacchi in India sono avvenute centinaia di azioni del terrorismo islamico. Tutti attacchi rivendicati in nome dell’indipendenza del Kashmir. Per raccontare di cosa accade in Kashmir dobbiamo spostarci altrove. A Kabul, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2010. Un commando paramilitare irrompe nel City Center. Il bilancio è di nove morti (tra cui un agente dei servizi segreti italiani) e ventinove feriti. Qualche anno prima, a Herat, in Afghanistan occidentale, il 7 maggio 2006. Una bomba esplode davanti a un caffé: due morti. In entrambi i casi la colpa viene attribuita ai talebani. In realtà, l’inchiesta sull’attentato del 2006 scoprirà che a piazzare l’ordigno è stato un agente dell’Isi (il servizio segreto pachistano), il cui scopo fallito era far saltare in aria il consolato indiano che si trova a pochi metri dal caffé. Emergerà anche che ad aprire il fuoco nell’edificio della capitale nel 2010 era stata una squadra militare pachistana, con lo scopo di colpire una centrale di spionaggio indiana. Questo attacco non è altro che l’ultimo di una serie infinita di operazioni militari contro bersagli indiani in Afghanistan. E sì, perché la guerra tra India e Pakistan per il controllo della regione del Kashmir si sta oggi combattendo in Afghanistan, in territorio neutrale. Nuova Delhi cerca di prendere il controllo del Paese per stringere il Pakistan in una morsa, il Pakistan cerca di opporsi a questo disegno, anche perché considera l’Afghanistan alla stregua di una colonia. “La guerra in Kashmir sta all’Asia Meridionale come il conflitto arabo-israeliano sta al Medio Oriente”. Una sintesi perfetta. A pronunciare la frase, un agente dei servizi segreti russi esperto di India. Stesso più o meno l’anno di inizio del conflitto (1947 il Kashmir, 1948 l’arabo-israeliano), stessa la religione di una delle due parti in causa (l’islam), stesso il potenziale destabilizzante per l’intera regione e anche per il pianeta intero, stessa la complessità della rete di attori protagonisti del conflitto, stessa la presenza

Generalità

Nome completo: Jammu e Kashmir Bandiera

Lingue principali: Hindi, Inglese Capitale: Jammu e Srinagar (rispettivamente capitali invernale ed estiva dello Jammu e Kashmere) Popolazione: 11.729.000 Area: 101.387 Kmq Religioni: Musulmana ma nella regione Jammu prevale la hindu e in quella del Ladakh quella buddhista Moneta: Rupia Principali Non disponibili esportazioni: PIL pro capite: n.d.

Generalità

Nome completo: Azad Kashmir Bandiera

Lingue principali: Kashmiri, Urdu, Hindko, Mirpuri, Pahari, Gojri Capitale: Muzaffarabad Popolazione: 3.965.999 Area: 13.297 Kmq Religioni: Buddista, musulmana, induista, sikh Moneta: Rupia Principali Non disponibili esportazioni: PIL pro capite: n.d.

del terrorismo. Una guerra, dunque, che alterna scontri tra eserciti, pogrom nei confronti della religione del nemico e campagne di terrorismo. Ed è proprio quest’ultimo punto ad essere il più controverso. Le organizzazioni terroristiche in Pakistan sono tutte di carattere religioso e al tempo stesso controllate da una parte del potere attraverso una parte delle forze armate e una parte dell’Isi. Questi gruppi organizzano attentati in India, ma anche in Pakistan, contro il loro stesso governo. Pratica, questa degli auto attentati, adottata talvolta anche dai servizi segreti indiani.

Il Kashmir è una regione montagnosa che si divide tra tre Paesi: India, Pakistan e Cina. Non ha particolari risorse minerarie, né agricole, non vi sorgono complessi industriali significativi. Insomma, al contrario di quanto solitamente avviene, la guerra non ha nulla a che fare con l’economia o il controllo delle risorse. È probabilmente l’unico vero conflitto politico, etnico e religioso. In quel triangolo di Himalaya ai piedi del K2 si combatte in nome di Allah o di Shiva, si combatte perché l’esercito indiano è troppo repressivo o per far cessare le bombe ai mercati piazzate da fanatici islamici, si combatte perché il Pakistan lo si combatte da oltre sessant’anni o perché l’India è un nemico da sconfiggere, si combatte perché si ha paura che l’avversario usi prima o poi la bomba atomica in suo possesso, si combatte perché è l’Arabia Saudita che te lo chiede o perché la Russia ha paura dell’espansionismo pachistano e la Cina di quello indiano, si combatte per tenere a bada il crescente nazionalismo interno ai due Paesi, si combatte perché si è sempre fatto così, perché ben quattro generazioni sono nate e cresciute in questa guerra e la guerra e l’odio sono lo stato naturale delle cose.

Una posizione strategica che rende la Regione appetibile per troppi Paesi. Poi, scontri di tipo religioso e culturale fra gruppi differenti. Sono queste le ragioni che portano il Kashmir ad essere teatro di una sanguinosa guerra da decenni. Non a caso, il territorio è stato spartito negli anni dai tre grandi Paesi vicini: India, Pakistan e Cina. Di fatto si tratta di un’area amministrata da tre diversi Governi: l’India si è impossessata dei territori dello Jammu, della Vallata del Kashmir e del Ladakh (tutti e tre questi territori prendono l’unico nome di “Jammu e Kashmir” e hanno un’estensione pari a 81.954 kmq); il Pakistan dell’Azad Kashmir e dei Territori del Nord, cioè il Gilgit ed il Baltistan (97.547 kmq); la Cina dell’Aksai Chin e del Shaksgam (42.735 kmq). Si tratta di suddivisioni che non hanno mai ottenuto un riconoscimento ufficiale, elemento che aggrava ulteriormente la situazione e che alimenta la guerra per il controllo del Kashmir. A combatterla sono soprattutto

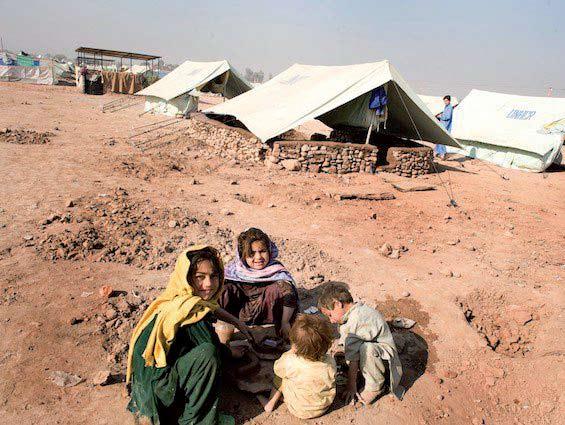

UNHCR/B.Baloc

Quadro generale

Syed Ali Shah Geelani (Zoorimunz, 29 settembre 1929)

Syed Ali Shah Geelani è il più importante leader politico del movimento indipendentista del Jammmu e Kashmir. Egli è fondatore e presidente del partito Jamaat-e-Islami Jammu and Kashmir. Geelani pensa che la questione del Kashmir si possa risolvere in maniera pacifica, e non attraverso la guerra e il terrorismo. È anche convinto che non potrà mai esserci una pacifica soluzione del conflitto finché l’India non fermerà le violazioni dei diritti umani nella regione. La sua è una visione politica pragmatica. Geelani si rende conto che il Kashmir non sarà mai uno Stato autonomo. “Ammesso che India e Pakistan accettassero una soluzione del genere, la Cina non darà mai il benestare”, ha sostenuto più volte nel corso di interviste. Egli quindi lotta perché il Jammu e Kashmir diventi uno Stato federato pachistano. Nemico giurato dell’ex Presidente Pervez Musharraf, Geelani ha instaurato buoni rapporti con l’attuale Presidente Asif Ali Zardari. Geelani ha 81 anni ed è malato di cancro ai reni. Bisognoso di cure all’estero, il visto gli è stato rifiutato dagli Stati Uniti, mentre l’India ha permesso che si curasse a Mumbai.

UNHCR/B.Baloch

Il ruolo della Cina La Cina gioca un ruolo fondamentale nei delicati equilibri tra India e Pakistan per il Kashmir. Da una parte Pechino appoggia Islamabad perché combatte il comune avversario indiano, dall’altra ha paura di fomentare troppo l’irredentismo islamico. La popolazione della regione autonoma del Sinkiang, al confine occidentale della Cina, è musulmana. Gli Uiguri (così si chiama quel popolo) hanno fatto nascere un vero e proprio movimento indipendentista, aiutati dai gruppi terroristi pachistani che combattono in Kashmir. La Cina, dunque, negli ultimi anni si sta avvicinando all’India, sia con scambi commerciali, sia militari che d’intelligence. Inoltre, Pechino riceve buona parte dei suoi fabbisogni petroliferi dall’Iran. Petrolio che attualmente arriva in Cina via mare, mentre sarebbe molto più economico e rapido farlo arrivare via terra, attraverso il Pakistan. Evidente, quindi, la doppia partita diplomatica giocata dalla potente Cina, che confina per oltre 500 chilometri con il Kashmir.

India e Pakistan dato che rivendicano la sovranità sull’intera Regione mentre la Cina si “accontenta”solo della porzione che occupa attualmente. È nel 1947 che si gettarono le basi per lo scontro. Dopo la dissoluzione dell’India britannica, si scatenarono violenti scontri, soprattutto nello Jammu, che portarono al massacro di migliaia di musulmani. Nei distretto di Gilgit scoppiarono rivolte per ottenere l’annessione al Pakistan, alla quale però si oppose il maragià Hari Singh che, preoccupato dall’avanzare dei combattenti islamici, chiese la protezione dell’India, con cui firmò un trattato di adesione. L’intervento indiano portò al conflitto con il Pakistan. La guerra si concluse nel 1949, grazie alla mediazione delle Nazioni Unite, che decisero di creare un confine provvisorio chiamato “linea di controllo”. Nello stesso anno l’Azad Kashmir si conferì una Costituzione e creò un Parlamento; al suo Governo, legato a quello Pakistano, venne affidata l’amministrazione di Gilgit, del Baltistan e dei Territori del Nord. Nel 1954 il Jammu e Kashmir vennero annessi all’India, ma i contrasti tra induisti e musulmani continuarono cruenti. Annessioni coatte e scontri religiosi portarono, nel 1965, allo scoppio di una nuova guerra con il Pakistan, terminata un anno dopo con un nulla di fatto, dato che i due eserciti si ritirarono verso le posizioni che occupavano prima dei combattimenti. Nel 1974 il Pakistan non riconobbe l’accordo con il quale il Jammu e Kashmir veniva inserito nell’Unione Indiana. La conseguenza fu che le tensioni tra la comunità induista e musulmana si impennarono. La componente islamica iniziò a rivendicare il diritto alla separazione, con durissimi scontri con l’esercito indiano. La situazione peggiorò ulteriormente nel 1999, quando l’India annunciò la ripresa degli esperimenti nucleari e il Pakistan rispose con i suoi primi test atomici. Il Pakistan invase i territori indiani, scatenando la breve ma intensa guerra del Kargil, terminata grazie alla mediazione degli Usa.

Situazione attuale e ultimi sviluppi

Venti di guerra

I venti di guerra che partono dalla valle di Fergana soffiano anche in Tagikistan. Il 19 settembre 2010 una ventina di soldati dell’esercito regolare tagiko sono stati uccisi nell’Est del Paese, nel corso di violenti scontri con i guerriglieri islamici capitanati dal comandante Mullo Abdullo Rakhimov, legato al MIU. Nell’area interessata, la valle di Rasht, l’esercito era impegnato da settimane nel tentativo di catturare 25 militanti di al-Qaeda fuggiti a fine agosto dalla prigione centrale di Dushambé. Non è la prima volta che il fondamentalismo islamico mette piede in Tagikistan. Già negli anni ’70 operava in clandestinità il Partito Islamico di Rinascita, che fomentò diverse ribellioni contro il regime sovietico. E alla data dell’Indipendenza, nel 1991, dopo lo scioglimento dell’Urss, il Tagikistan è teatro di una vera e propria guerra civile fra i gruppi islamici ed il regime del nuovo presidente, Emomali Rahmonov. Questo conflitto provocherà decine di migliaia di morti e durerà fino al 1997, quando viene firmato un Trattato di Pace. In realtà, molti guerriglieri non fecero altro che traslocare nel confinante Afghanistan, da dove però sono rientrati nel 2009, pronti a riprendere la jihad con l’intento dichiarato di rovesciare il Governo di Rahmonov.