11 minute read

Regionaler Ausblick

Diese Muster der Gesundheitsmaßnahmen führten zu einem harten Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität. Konjunkturell musste das Vereinigte Königreich den härtesten Einbruch unter den großen europäischen Volkswirtschaften verkraften. Die Wirtschaftsleistung ging im zweiten Quartal 2020 um 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück. Der private Verbrauch brach um 23 Prozent ein und die Bruttoanlageinvestitionen sanken um ein Viertel, jeweils gegenüber Vorquartal. Die Bautätigkeit brach sogar um ein Drittel ein. Im ersten Halbjahr schrumpfte die britische Wirtschaft um gut 22 Prozent, nur Spanien traf es noch etwas härter. Im Juni setzte die Erholung ein. Durch die Wiedereröffnung einzelner Wirtschaftsbereiche und Prozessumstellungen zeigte sich ein Anstieg um 8,7 Prozent im Vergleich zur Vorperiode, allerdings konnte dieser Anstieg die Einbrüche aus April und Mai nur teilweise kompensieren. Nahezu unverändert blieb die Arbeitslosenquote mit 3,9 Prozent. Dabei ist zu beachten, dass sich die Anzahl der Beschäftigten um 220 Tausend verringert hat. Ferner sorgten staatliche Stützungsprogramme (Furlough Scheme) für einen stark dämpfenden Effekt in der Statistik: Im Juni erhielten ca. 7,5 Millionen Beschäftigte staatliche Lohnzuschüsse. Hiervon waren mehr als drei Millionen Menschen länger als drei Monate freigestellt.

Die Regierung führte neben dem Kurzarbeitergeld auch ein Garantieprogramm für Liquiditätshilfe in Höhe von 330 Milliarden Pfund Sterling ein. Für das laufende Jahr rechnet die Regierung mit einem Haushaltsfehlbetrag von 300 Milliarden Pfund Sterling; dies entspricht 15 Prozent des BIP. Die Staatsverschuldung erreichte bereits im Juni einen Gegenwert von ca. 100 Prozent der Wirtschaftsleistung, erstmals seit 1963. Anders als in Deutschland gab es allerdings keine Anpassung der allgemeinen Umsatzsteuersätze; die Regierung hat jedoch u.a. die Anwendung des reduzierten Umsatzsteuersatzes auf besonders betroffene Bereiche temporär ausgeweitet. Dazu zählen u.a. weite Teile der Gastronomie und Hotellerie sowie der Freizeitwirtschaft und Kulturveranstaltungen. Die Änderungen gelten bis Mitte Januar 2021. Im Fokus der politischen Diskussion steht derzeit die Fortsetzung des sog. Furlough Scheme, dem britischen Kurzarbeit-Programm. Hierbei erhalten Selbstständige und Gewerbetreibende auf Antrag Lohnersatzleistungen in Höhe von 80 Prozent für Gehälter bis max. 2.500 Pfund pro Mitarbeiter. Dieses kostenintensive System soll nunmehr schrittweise zurückgefahren und am 31. Oktober 2020 auslaufen. Anders als zum Programmauftakt dürfen die betroffenen Angestellten mittlerweile auch in Teilzeit weiterbeschäftigt werden. Ferner zahlt die Regierung Prämien an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter frühzeitig aus dem Furlough zurückholen. Angesichts der unvorhersehbaren Einschränkungen ist allerdings umstritten, ob alle betroffenen Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder rechtzeitig beschäftigen können. Schwer zu prognostizieren sind die Effekte aus der Beendigung der Brexit-Übergangsphase zum Jahresende. Durch das Corona-Krisenmanagement verlaufen die Vorbereitungen in einigen Betrieben schleppend. Daher kann ein weiterer Einbruch in der Wirtschaftsleistung für das kommende und laufende Jahr nicht ausgeschlossen werden.

Insofern rechnen wir mit einem Einbruch der Wirtschaftstätigkeit in diesem Jahr in knapp zweistelliger Größenordnung. Der IWF rechnet mit einem Rückgang in der Größenordnung von 10,2 Prozent, die OECD mit 11,5 Prozent (im Szenario mit einem Lockdown). Jedwedes Aufflackern des Infektionsgeschehens dürfte insbesondere die Schwäche der Dienstleistungsbranchen und des privaten Verbrauchs zementieren. Die Erholung der britischen Wirtschaft bleibt in besonderem Maße gefährdet.

Regionaler Ausblick

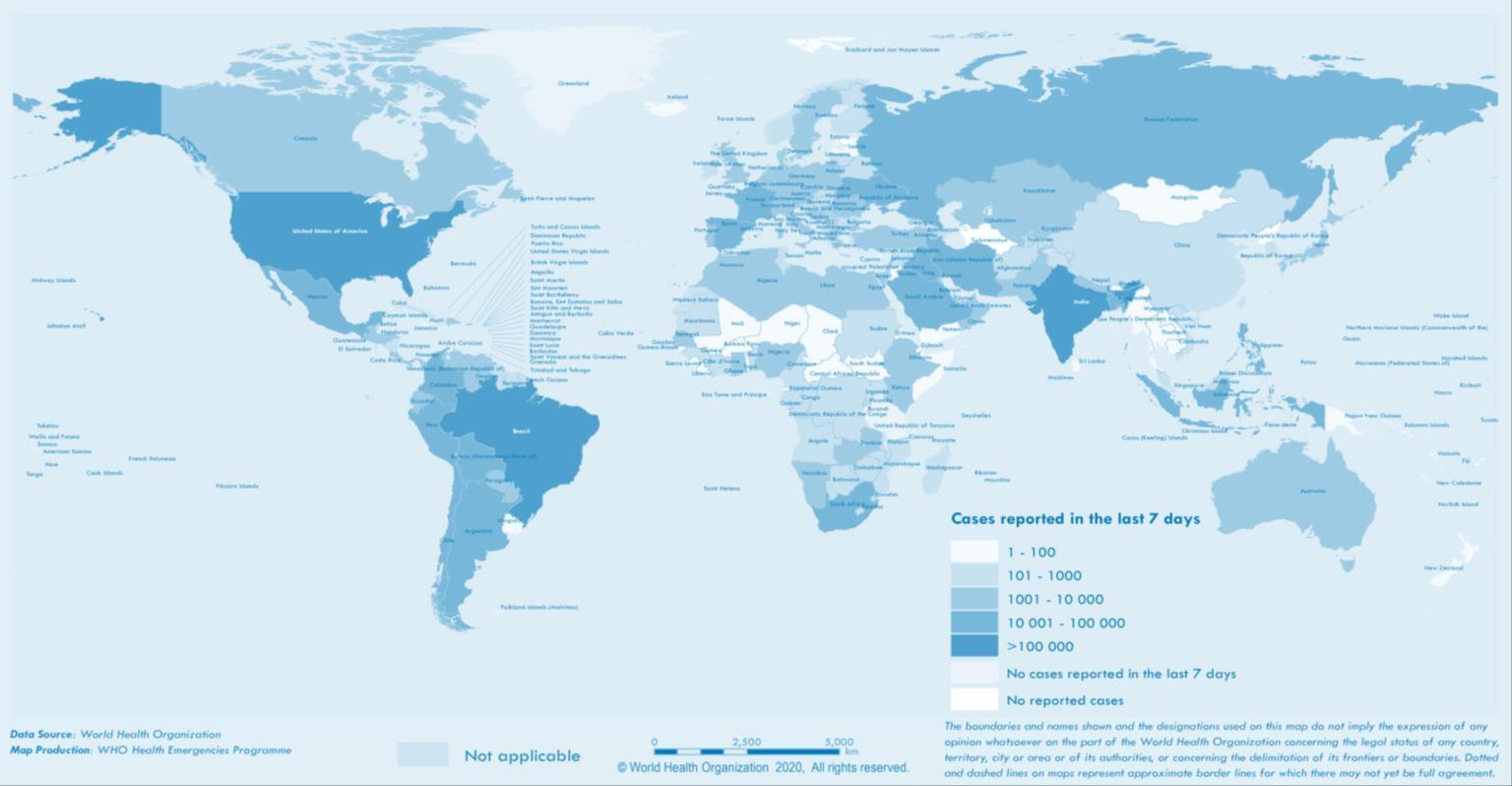

Die Pandemie hat sich auch in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern ausgebreitet. Starke Unterschiede bestehen nicht nur in den Infektionslagen, sondern auch in der gesundheits- und wirtschaftspolitischen Strategie gegen die Pandemie. So gibt es mittlerweile ausgesprochen schwierige

Länder, während andere offenbar die Lage rasch unter Kontrolle bringen konnten. Insgesamt gesehen trifft es die großen Schwellenländer sehr hart. Alle Schwellen- und Entwicklungsländer inclusive China werden wohl das Jahr mit minus drei Prozent in der Summe abschließen. Finanzpolitisch hält man mit durchschnittlich fünf Prozent der Wirtschaftsleistung gegen, und die öffentlichen Haushaltsdefizite werden im Schnitt auf über zehn Prozent ansteigen.

Die wirtschaftliche Leistung in der Region Lateinamerika und die Karibik wird mit 9,4 Prozent schrumpfen, so stark wie sonst keine andere Weltregion. Mexiko mit mittlerweile mehr als einer halben Million Infizierten und über 50 Tausend Toten wird wohl mit gut zehn Prozent den größten Einbruch unter den großen Schwellenländern verzeichnen; im zweiten Quartal brach die Wirtschaft um 17,3 Prozent gegenüber Vorquartal (18,9 Prozent gegenüber Vorjahresquartal) ein. Die Industrieproduktion fiel sogar um mehr als ein Viertel. Immerhin zogen im Juni die Automobilproduktion und -exporte in die USA wieder an. Mexiko war schon 2019 in der Rezession gewesen, aber nun kommt es noch schlimmer. Mexiko hatte von Anfang April bis Mitte Mai relativ stringente Maßnahmen in Kraft, führte danach ein Ampelsystem ein und wies Mitte August noch die Hälfte der Bundesstaaten mit höchster Restriktionsstufe aus. In Mexiko hält sich die Bevölkerung jedoch nur sehr eingeschränkt an gesundheitliche Auflagen der Regierung. Zudem verschärft die hohe Anzahl von chronisch Erkrankten das Bild und erhöht die Sterblichkeit. Zudem leiden der Außenhandel mit den USA, der Tourismus, der Ölexport, die Direktinvestitionen und die Überweisungen von Mexikanern, die in den USA arbeiten, direkt oder indirekt unter der Pandemie. Staatspräsident Obrador verfolgt zudem keine angemessene finanzpolitische Strategie, um den wirtschaftlichen Absturz aufzuhalten. Außer einigen Zusatzausgaben für Gesundheit und Kreditgarantien für Kleinunternehmen fehlt es an Stützungs- und Konjunkturmaßnahmen in der Breite. Die Maßnahmen belaufen sich derzeit nur auf gut ein Prozent der Wirtschaftsleistung –viel zu wenig angesichts der Krise. Immerhin stützt die mexikanische Notenbank auf verschiedenen Wegen das Bankensystem und die Unternehmensfinanzierung.

Brasilien liegt nach der Zahl der Infizierten hinter den USA auf Platz zwei, zählt mehr als 3,3 Millionen Infizierte sowie mehr als 100 Tausend Tote. Bislang ist nur eine Stabilisierung des Infektionsgeschehens, aber kein Rückgang zu verzeichnen. Restriktionen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wurden von den Einzelstaaten differenziert gehandhabt. Vielerorts sind die Bestimmungen wieder etwas gelockert worden, vor allem für Geschäfte, obwohl das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle ist und Testkapazitäten knapp sind. Regierung und Parlament hielten bislang mit umfangreichen Maßnahmen im Volumen von gut zwölf Prozent gegen, wovon gut sieben Prozent dieses Jahr haushaltswirksam werden dürften. Im Vordergrund stehen Transfers an private Haushalte, Zuschüsse für Kurzarbeitergeld, Transfers an die Einzelstaaten zur Deckung von Zusatzausgaben und Liquiditätshilfen für Firmen. Die Notenbank hat darüber hinaus kräftig den Leitzins (um 225 Basispunkte auf zwei Prozent) und die Mindestreserveanforderungen (von 25 auf 17 Prozent) gesenkt und diverse Kreditprogramme für die Wirtschaft aufgelegt. Zudem hat sie am Devisenmarkt interveniert und die Abwertung des Real um gut ein Viertel gegenüber dem Dollar gemanagt. Die wirtschaftliche Leistung dürfte trotz des umfangreichen fiskalpolitischen Pakets um fünf bis sechs Prozent zurückgehen; IWF (minus neun) und OECD (minus sieben) waren im Sommer noch pessimistischer, aber die jüngsten Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel lassen eine vergleichsweise kräftige Erholung erkennen.

Auch Argentinien durchleidet eine harte Phase und hat erst Anfang August eine erneute Umstrukturierung eines Anteils seiner Auslandsverbindlichkeiten mit den Gläubigern vereinbart. Dies wird die Verschuldung des Landes um etwa 50 Milliarden Euro senken. Argentinien befindet sich jedoch schon seit 2018 in der Rezession und ist Empfänger von IWF-Hilfskrediten. Das Land will die IWF-Kredite in

Höhe von etwa 40 Milliarden Euro ebenfalls umstrukturieren. Die Regierung hat von Mitte März bis Mitte August umfangreiche Beschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um die Pandemie einzudämmen. Gleichwohl lag die Zahl der Infizierten mit 290 Tausend schon recht hoch, und die erste Welle ist noch nicht gestoppt. Die Regierung steuert mit einem Fiskalpaket von gut fünf Prozent der Wirtschaftsleistung gegen und muss mit einem Haushaltsdefizit von acht Prozent rechnen. Da die Notenbank dies im Kern finanziert, liegt die Inflationsrate bei über 40 Prozent. Die wirtschaftliche Leistung dürfte dieses Jahr um rund zehn Prozent sinken. Die Stabilisierung der argentinischen Ökonomie wird auch nach der neunten oder zehnten Umschuldung des Landes ein großes Problem bleiben. Die Pazifikanrainer Peru (526 Tausend Infizierte), Kolumbien (456 Tausend) und Chile (386 Tausend) sind ebenfalls hart getroffen und müssen mit Einbrüchen der wirtschaftlichen Aktivität rechnen (Peru und Chile mit minus 4½ Prozent, Kolumbien mit minus 2,4 Prozent).

In den europäischen Schwellenländern wird sich der Rückgang auf knapp sechs Prozent belaufen. Russland weist zwar mit gut 930 Tausend Infektionen die vierthöchsten der Welt auf, die täglichen Neuinfektionen sind jedoch seit Mai leicht rückläufig. Zuletzt lagen sie immer noch knapp unter fünftausend pro Tag. Die russische Regierung hatte nur kurzfristig umfangreiche Schließungen vorgenommen (bis zum 11. Mai) und steuert auch mit fiskalischen Maßnahmen in der Größenordnung von knapp drei Prozent des BIP nur moderat gegen die Rezession an. Die russische Wirtschaft ist nicht so stark eingebrochen, zumal der Dienstleistungssektor ohnehin keine große Rolle spielt. Im zweiten Quartal sank die Wirtschaftsleistung um 8,5 Prozent und weniger als im Markt erwartet. Für das Gesamtjahr dürfte ein Einbruch in der Größenordnung von 5½ - sechs Prozent zu erwarten sein (IWF: minus 6,6 Prozent). Die Inflationsrate dürfte mit drei bis vier Prozent auch unter Kontrolle bleiben, trotz einer expansiveren Geldpolitik der Notenbank.

Größere wirtschaftliche Probleme hat zudem die Türkei. Zwar ist das Infektionsgeschehen nach einem ersten Hoch im April seit Mitte Mai mit etwa eintausend Fällen pro Tag relativ stabil; auch liegt die Gesamtzahl mit gut 250 Tausend Infizierten nicht sehr hoch. Über die letzten drei Monate konnte die Regierung daher zahlreiche Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder lockern und für eine leichte Belebung des Tourismus sorgen. Die Regierung hat auch mit einem großen Maßnahmenpaket in Höhe von insgesamt elf Prozent des BIP die Wirtschaft gestützt. Das Land erleidet jedoch ein Lirakrise, da die Währung seit Beginn der Pandemie etwa 20 Prozent zum Dollar nachgab und die Markterwartungen bezüglich der Inflationsentwicklung deutlich von der Notenbank- und Regierungslinie abweichen, Präsident Erdogan jedoch gegen höhere Leitzinsen Position bezogen hat. Der Leitzins liegt derzeit bei knapp über acht Prozent, war jedoch in mehreren Schritten von 24 Prozent aus gesenkt worden. Zudem nehmen die Devisenreserven im Zuge von massiven Interventionen der Notenbank stark ab und liegen unter der kritischen Schwelle des Werts der Importe von drei Monaten. Die Notenbank steuert allmählich auf einen restriktiveren Kurs um und beendete günstige Refinanzierungen der Geschäftsbanken. Die Lirakrise erschwert die Bedienung der hohen Hartwährungsverbindlichkeiten des türkischen Unternehmenssektors. Die türkische Wirtschaft brach im zweiten Quartal kalender- und saisonbereinigt um elf Prozent gegenüber Vorquartal ein, nach einer Stagnation im ersten Quartal. Ein starker Rückgang des Tourismus aus dem Ausland um 80 Prozent trug dazu stark bei. Auch die Exporte sanken um ein Drittel, die Industrieproduktion um knapp 17 Prozent gegenüber Vorjahr. Der IWF rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Höhe von fünf Prozent bei einer hohen Inflationsrate von gut zwölf Prozent. Im ersten Quartal war das BIP noch um 4,5 Prozent gestiegen.

Auch die meisten asiatischen Länder müssen mit einer Rezession rechnen. Kritisch ist die Lage in Indien. Nach einem langsamen Anstieg der Infektionen von Januar bis April vor allem in den Slums

der Großstädte und einem raschen Anstieg danach gelang die Stabilisierung des Infektionsgeschehens erst Mitte August. Bislang haben sich mehr als 3,6 Millionen Inder infiziert, mit über 64 Tausend gemeldeten Todesfällen. Zuletzt lagen die täglichen Infektionen bei über 70 Tausend In Indien wird nur wenig getestet, nachverfolgt und isoliert, weil die Kapazitäten im Gesundheitssystem in dem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern begrenzt sind und die Regierung dies auch nicht stark vorantrieb. Daher muss von einer hohen Anzahl von ungemeldeten Infektionen ausgegangen werden. Die Regierung hatte vom 21. März an für drei Wochen über Nacht äußerst strenge landesweite Beschränkungen verhangen, die zum wirtschaftlichen Stillstand in zwei Dritteln der Unternehmen geführt hatten; danach waren immer noch ein Fünftel der Aktivitäten eingeschränkt. Seither wurden die allgemeinen Bestimmungen wieder leicht in mehreren Neustart-Etappen gelockert. Auf lokaler Ebene bestehen je nach Lage unterschiedlich starke Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens fort. Viele wirtschaftlich starke Regionen erleben ein Stopp-and-Go von Öffnung und Schließung. Die indische Regierung hat zwar Mitte Mai ein umfangreiches Programm zur Stützung der Wirtschaft in Höhe von zehn Prozent der Wirtschaftsleistung auf den Weg gebracht, vor allem zur Stützung der Einkommen der ärmeren Personen und Haushalte sowie zur Liquiditätsversorgung der Unternehmen. Daher dürfte das Haushaltsdefizit auch über den Wert von zehn Prozent ansteigen. Zudem hat die indische Notenbank eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Kreditversorgung zu erleichtern. Ein leichter Anstieg der Inflationsrate auf über vier Prozent kann dabei toleriert werden.

Die gesamtwirtschaftliche Leistung dürfte dieses Jahr deutlich zurückgehen, Marktschätzungen belaufen sich auf gut acht Prozent im Fiskaljahr 20/21 . Im ersten Quartal lag zwar noch ein Wachstum von 3,1 Prozent gegenüber Vorjahr vor. Im zweiten Quartal brach die Wirtschaftsleistung um 21 Prozent (saisonbereinigt) zum Vorquartal ein, gegenüber Vorjahr sogar um knapp 24 Prozent. Die Bruttowertschöpfung sank um 23 Prozent gegenüber Vorjahr, in der Industrie sogar um 40 Prozent. Die Investitionstätigkeit sank um 47 Prozent, nach einem Rückgang im ersten Quartal um 6,5 Prozent. Die Konsumausgaben brachen um ein Viertel ein. Da die Importe noch schneller wegbrachen (minus 40 Prozent) als die Exporte (minus 20 Prozent), stabilisierten die Nettoexporte das Ergebnis erheblich. Die Lage ist jedoch ernst. Die Industrieproduktion lag 36 Prozent unter Vorjahresniveau, mit sehr niedrigen Niveaus im April und Mai. Im Juni lag der Wert noch 17 Prozent unter Vorjahr. Besonders stark dürften im weiteren Jahresverlauf die Investitionen zurückgehen, während der private Verbrauch und die Exporte in geringerem Umfang nachgeben werden. Die indischen Verbraucher dürften sich noch über mehrere Quartale auf wesentliche Einkäufe beschränken. Auch die schwache Ertragslage der indischen Unternehmen wird für eine sehr schleppende Erholung und zögerliche Investitionstätigkeit sorgen. Die Finanzpolitik hat bisher eher mit geringen echten fiskalischen Impulsen (1,5 Prozent des BIP) reagiert. Eine Erholung sollte immerhin in diesem Quartal einsetzen, dies bleibt aber sowohl epidemiologisch als auch wirtschaftlich stark gefährdet (Deutsche Bank Research 2020c).

Die fünf ASEAN-Gründungsländer dürften mit einem moderaten Einbruch von insgesamt zwei Prozent getroffen werden und vergleichsweise gut abschneiden; allein Thailand könnte mit einem Rückgang um rund acht Prozent stark getroffen sein.

Im Mittleren Osten und den zentralasiatischen Länder wird der Einbruch knapp fünf Prozent betragen und Afrika südlich der Sahara noch mit einem Rückgang von gut drei Prozent betroffen sein; Südafrika erwischt es mit einem harten Absturz um acht Prozent überdurchschnittlich, Nigeria mit 5,4 Prozent ebenfalls.