Bündner Wald

Einheimische Föhren Jahrgang 76 | Februar 2023

Darüber hinaus bieten wir individuelle Lösungen für:

Verankerte Stützwände

Arbeiten am hängenden Seil

Felsräumungen

Sprengarbeiten

Hangsicherungen

Steinschlagverbauungen

Lawinenverbauungen er er a e sarbeite i r e it e a er

Inklinometer

Sondier- und Abtastbohrungen

Gunit- und Spritzbetonarbeiten

Ihr Partner für höchste Ansprüche: www.vetsch-klosters.ch

info@vetsch-klosters.ch

Telefon 081 422 14 48 ANZEIGE

Für jeden Einsatz haben wir die passende Maschine.

• Eco-log 590e mit Traktionswinde

• Eco-log 560e mit Mehrbaumaggregat

• John Deere 1510E mit Traktionswinde

• John Deere 1010E

• Eco Log 574 F mit 800er Bereifung

• Hacker Albach Diamant 2000

• Spezialschlepper mit 9+13t Seilwinde und starkem Kran mit Greifersäge

• Bobcat mit Seilwinde und Zubehör

Ihr Spezialist für die vollmechanisierte Holzernte am Hang!

Volktrans GmbH

www.volktrans.ch

ANZEIGE HOCHBAU TIEFBAU

KUNDENMAURERSERVICE

TRANSPORTE SCHWERTRANSPORTE

e serwe i ers e

ai info@volktrans.ch

Inhalt

Titelbild: Föhre beim Ellhorn in Fläsch. (Bild: Alain Schmid, SELVA)

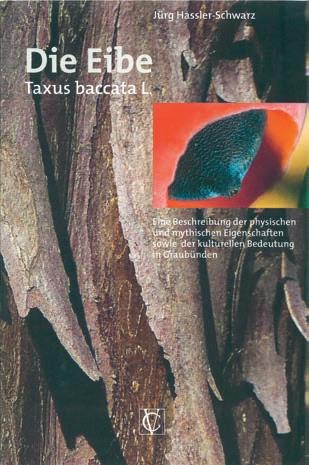

Editorial 4 Ökologie der Waldföhrenwälder 8 Die Vielfalt der Waldföhrenwälder in Graubünden . . . . . . . 14 Ökologisches Porträt der Bergföhren im Nationalpark 18 Die Engadinerföhre: Mythos oder Rarität? 24 Schwarzföhre – Sonnenanbeterin mit Potenzial . . . . . . . . 26 Waldföhren im Forstgarten 30 Einheimisches Föhrenholz – Vergessene Handwerkskunst oder die Zukunft? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Die Kiefer als «Brotbaum des historischen Zeidler-Handwerks» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kiefernharzung – ein vergangenes Kapitel Industriegeschichte 42 Föhren als Nahrungsquelle für das Auerhuhn 46 Herr der Ringe 48 Schmetterlinge an Föhren 50 Orchideenvielfalt in Bündner Waldföhrenwäldern 54 Buchrezension: «Wölfe in der Schweiz –Eine Rückkehr mit Folgen» 58 Die Eibe – interessant und verborgen 62 Vorschau «Bündner Wald» April 2023 . . . . . . . . . . . . . 63

34 38 18

Bergföhrenwälder wie hier im Drussetschawald Davos sind lichtdurchflutet und haben dementsprechend eine üppige Bodenvegetation. Je nach Standort ist diese durch Zwergsträucher oder Gräser dominiert. Die Bäume sind sehr schlank und vollholzig. Trotz ihres geringen Brusthöhendurchmessers können sie, je nach Standort, mehrere Hundert Jahre alt sein. (Bild: Jürg Hassler, AWN)

Die Föhre hat nicht nur viele Namen, darunter natürlich Kiefer, aber auch Pinus, Dähle, Dale, Forche, Kienbaum, Täla, Grasse, Mentlix und andere mehr. Sie hat auch ausserordentlich viele Gesichter. So ist sie eine äusserst anspruchslose Extremistin, die jedwelche klimatische Bedingungen akzeptiert und auch dort gedeiht, wo andere Baumarten keine Chancen haben. Allerdings ist sie gleichzeitig quasi Pazifistin und als solche unterliegt sie im Konkurrenzkampf mit anderen Arten, sobald der Kampf um Licht härter wird. Sie ist äusserst robust. An den steilsten Hängen im Nationalpark überlebt die Legföhre gar Steinschlag, Schneedecken und alljährliche Lawinen. Ebenso klaglos ertrug sie intensives Harzen, wie es etwa in der früheren DDR zur Versorgung der Industrie mit Terpentinöl und Kolophonium jahrzehntelang erfolgte. Ferner ist sie gastfreundlich und lässt ganze Bienenvölker in ihrem Stamm wohnen und arbeiten, sofern die Höhle fachkundig gemacht ist. Das historische Handwerk des Zeidlerwesens diente früher der Honigernte, heute wird es aus Biodiversitätsgründen vor dem Verschwinden gerettet.

Nicht ganz anspruchslos ist hingegen das Sammeln der Föhrensamen. Über die aufwendige Aufzucht der nächsten Föhren-Generationen liest man im Bericht des Kantonalen Forstgartens Rodels. Doch lohnt sich die Pflege der Föhrenwälder gerade in Graubünden. Denn im Föhrenwald finden andernorts zunehmend verdrängte Flora und Fauna den passenden Lebensraum. Orchideen, Kleinschmetterlinge, aber auch Auerwild, Spechte und andere rare Schönheiten profitieren vom lichten Waldhabitat. Hat die Föhre als Baum ausgedient, wird ihr Holz zunehmend gerne für witterungsbeständige, schöne Bauten im Aussenbereich verwertet. Die einheimischen Föhren verdienen unsere Hochachtung.

Die Arve wird ihren grossen Auftritt in der JuniAusgabe des Bündner Wald erhalten, sie steht in diesem Heft daher nicht im Fokus.

6

Editorial

Redaktorin Susi Schildknecht

Kraft Präzision Verlässlichkeit

Wir sind genau, effektiv und modern. Zudem zeichnet uns das spezielle Transportsystem, die Arbeitssicherheit sowie das umweltschonende Arbeiten aus.

AG

Industriestrasse 19 CH-7304 Maienfeld

Telefon +41 81 303 73 . r. e er@tabrec.swiss

Sie suchen Querabschläge aus Eisenbahnschienen?

Wir haben handelsübliche Längen sofort verfügbar / Spezial-Längen in kurzer Zeit

Spaeter AG

Raschärenstrasse 34

7001 Chur

Tel. 081 286 35 55

Bau@spaeter.ch

www.spaeter.ch

ANZEIGE

Tabrec Recycling

ANZEIGE

...von Profis für Profis…

Ökologie der Waldföhrenwälder

Die Waldföhre ist eine genügsame Pionierbaumart, in der Lage unterschiedlichste klimatische Bedingungen zu ertragen. Sie ist natürlicherweise nur auf Extremstandorten oder nach Störungen bestandsbildend anzutreffen. Die meist lockeren Bestände sind wichtiger Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und entsprechend bestehen viele Interaktionen und Abhängigkeiten mit der Waldföhre. Dies gilt auch für viele Krankheiten und Schadorganismen, welche zwar meist natürliche Bestandteile der Waldföhrenwälder sind, in Kombination mit der zunehmenden Trockenheit aber zu grossen Schäden führen können.

Dr. Andreas Rigling, Dr. Frank Krumm, Dr. Arthur Gessler

Die Waldföhre – eine Überlebenskünstlerin

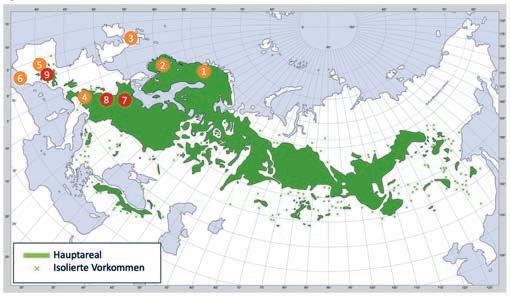

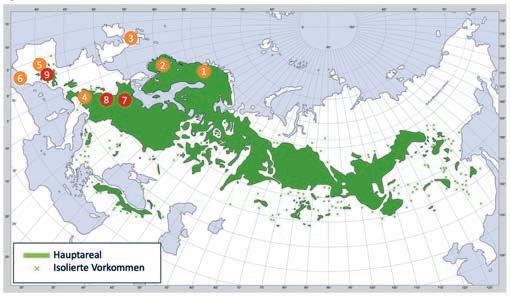

Die Waldföhre ist die Baumart mit dem grössten Verbreitungsgebiet in Eurasien (Abb. 1, a): Sie hat ihren Schwerpunkt in den borealen Gebieten Eurasiens und erstreckt sich vom äussersten Osten Russlands (140 ° O) bis Andalusien in Südspanien (5 ° W), vom nördlichsten Norwegen (70 ° N) bis in die Zentraltürkei (37 ° S). Waldföh-

renwälder finden sich in beinahe allen europäischen Gebirgen, wie dem südlichen Ural, den Skanden, in den schottischen Highlands, im Pontischen Gebirge in der Türkei, in den Karpaten, der Tatra, den Alpen, den Pyrenäen bis in den Süden Spaniens in der Sierra Nevada mit entsprechender Ausbildung unterschiedlicher Provenienzen (Viszcaino-Palomar et al. 2019).

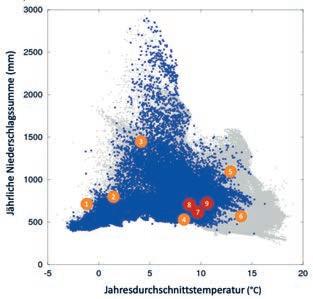

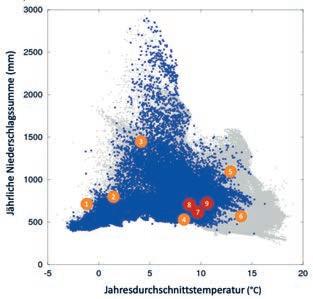

Abb. 1 links: Verbreitungsgebiet (Wikimedia 2023), rechts: klimatische Nische der Waldföhre (Pinus sylvestris L.) mit Jahresdurchschnittstemperatur (x-Achse) und jährlicher Niederschlagssumme (y-Achse) – Datengrundlage sind nationale Waldinventuren (Houston Durrant et al. 2016). Die grauen Punkte umreissen die gesamte Waldfläche Europas, die blauen Punkte die Waldföhrenwälder. Die Nummern markieren die Standorte von Abb. 2 und 3: Orange Punkte zeigen natürliche/naturnahe Waldföhrenwälder, rote Punkte zeigen Waldföhrenplantagen.

8

Dieses grosse Verbreitungsgebiet verdankt sie ihrer besonderen Fähigkeit, sowohl auf kalkhaltigen wie auch auf sauren Standorten zu wachsen, und zudem ist sie in der Lage ausserordentlich unterschiedliche klimatische Bedingungen zu ertragen: ihre Klimahülle (Abb. 1, b) geht von −4° bis 15°C Jahresdurchschnittstemperatur und von 400 bis gegen 3000 mm Jahresniederschlag und entsprechend unterschiedlich ist auch das Erscheinungsbild der verschiedenen Waldföhrenwälder (Abb.2). Dabei kontrastieren die feucht-nassen Waldföhrenmoorwälder mit den trockenen Osteuropäischen Waldföhren-Steppenwäldern und den inneralpinen Erika-Föhrenwäldern (Walentowski et al. 2007). In der Schweiz unterscheiden wir den Pfeiffengras-Föhrenwald auf wechseltrockenen Mergelstandorten (Molinio-Pinion), den Erika-Föhrenwald auf trockenwarmen Kalkstandorten (Erico-Pinion sylvestris), den Steppen-Föhrenwald auf flachgründigen Rohböden (Ononido-Pinion) und den Waldföhrenwald auf sandigen oder flachgründigen Silikatrohböden (Dicrano-Pinion) (Delarze und Gonseth 2008). All diesen Wäldern gemeinsam ist,

dass sie nur in den Randbereichen des Ökogrammes zu finden sind. Hier kann die Waldföhre natürlicherweise dominierend auftreten da andere Baumarten nicht mehr mithalten können. Im Zentrum des Ökogrammes, also auf den mittleren und wüchsigeren Standorten hingegen fehlt die Waldföhre in den Schlusswaldgesellschaften, da sie sich dort nicht gegen konkurrenzstärkere Baumarten behaupten kann. Hier ist sie als extreme Pionierbaumart natürlicherweise nur nach Störungen, wie z.B. Feuer, anzutreffen, an die sie gut angepasst ist.

Geschichte und Nutzung

Nach dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, vor ca. 22 000 Jahren, zogen sich die Gletscher allmählich wieder aus dem Flachland zurück. Das Schweizer Mittelland wurde eisfrei und bedeckt von Tundra mit kältetoleranten, lichtliebenden Pflanzen. Im Zuge der fortschreitenden Erwärmung besiedelten anspruchslose Gehölze wie Wachholder oder verschiedene Weidenarten die kargen Weiten und es bildeten sich erste Birkenwälder, welche allmählich durch die Waldföhre ergänzt oder gar abgelöst wur-

9

Abb. 2: Beispiele von natürlichen Waldföhrenwäldern: 1: Region Abisko, Nordschweden: Granitischer Blockschutt, trocken, sauer; 2: Region Röros-Bergen, Norwegen: Moorrandwälder, nass, sauer; 3: Cairngorms, Highlands, Schottland: Kuppenlage, Podzolböden, feucht, sauer; 4: Salgesch, Zentralwallis, Schweiz: Rendzinen, trocken, kalkhaltig; 5: Sierra de Cebollera, Soria, Zentralspanien: Blockschutt, trocken, sauer; 6: Sierra de Baza, Andalusien, Spanien: Rendzinen, trocken, kalkhaltig.

den (Leuzinger 2016). Der wohl älteste Nachweis eines regelrechten Waldföhrenwaldes wurde 2013 im Stadtzürcher Quartier Binz, in einer Baugrube gemacht: Der spektakuläre Fund von 257 Waldföhrenstrünken, über Jahrtausende konserviert und bis heute fest verankert in den Lehmschichten, belegt, dass vor 14300 Jahren Föhrenwälder am Fusse des Uetlibergs wuchsen (Nievergelt 2023). Im Zuge fortschreitender Bodenentwicklung und der Einwanderung von konkurrenzstärkeren Baumarten ins Mittelland wurde die Waldföhre zunehmend auf die Grenzstandorte verdrängt, wo sie sich aufgrund ihrer Genügsamkeit bis heute gegenüber der Konkurrenz behaupten kann. Viele der heutigen Waldföhrenwälder sind als Folge grossflächiger Waldübernutzungen im 19. und zu Beginn des 20.Jahrhunderts entstanden. Bergbau, Glashütten oder Schmelzwerke und auch der Eisenbahnbau zeichneten sich durch einen enormen Holzbedarf aus. Neben der Holznutzung, Zeidlerei und Harzgewinnung waren vor allem die Waldweide und die Streunutzung von grosser Bedeutung, denn sie begünstigten die Waldföhrenverjüngung über lange Zeit: Die Waldföhre wurde in der Regel weniger stark vom Vieh verbissen als ihre Konkurrenzvegetation und durch die Streunutzung wurde wiederholt Rohboden freigelegt und damit ideale Ansamungsbedingungen für die Pionierart Waldföhre geschaffen. Heute erfüllen viele der Waldföhrenwälder der Tieflagen, meist auf Trockenstandorten, wichtige Waldleistungen wie Schutz vor Naturgefahren,

vornehmlich Steinschlag und Erosion. Sie sind zudem häufig Wintereinstandsgebiete für das Schalenwild. Aufgrund ihrer geringen Wüchsigkeit auf diesen trockenen Standorten sind sie für die Holzproduktion weniger interessant. Dies im Gegensatz zu den höheren Lagen ab ca. 1000 m ü.M., wo die Föhren natürlicherweise langschaftig sind, und feine, regelmässige Jahrringe ausbilden – hier wächst wertvolles Stammholz von bester Qualität. Waldföhrenholz ist aufgrund seiner guten technischen Eigenschaften sehr gefragt im Holzbau und in der Spanplatten- und Papierindustrie. Dieser breite Einsatzbereich und ihre Genügsamkeit bei gleichzeitig guter Wachstumsleistung auf besseren Standorten waren Gründe, weshalb die Föhre vielerorts in den Wirtschaftswäldern angebaut wurde. Während dies in der Schweiz meist kleinflächig praktiziert wurde, sind beispielsweise in Nordbayern/ Franken oder Brandenburg grossflächige Waldföhrenmonokulturen auf Standorten entstanden, auf denen die Föhre natürlicherweise nicht bestandsbildend wäre (Abb. 3). Diese Wälder zeigen sich nun zunehmend anfällig gegenüber Stressfaktoren und Störungen wie Trockenheit, Waldbrand, Insektenmassenvermehrungen und auch Schneebruch, weshalb diese traditionelle Plantagenwirtschaft zunehmend infrage gestellt wird.

Ökologie der Waldföhrenwälder

Die Waldföhre ist eine ausgeprägte Pionierbaumart. Sie zeigt keine klaren Mastjahre, d.h. sie produziert fast jährlich eine stattliche Menge an Samen und

10

7 8 9

Abb. 3: Waldföhrenplantagenwirtschaft hat in vielen Regionen Europas eine lange Tradition: 7: Nahe Eberswalde, Brandenburg, Deutschland; 8: Region Nürnberg, Bayern, Deutschland; 9: Pinar Grande, Soria, Zentralspanien.

führt nur selten extreme Massenproduktion durch. Die leichten beflügelten Samen können vom Wind über grosse Distanzen transportiert und neue Standorte schnell besiedelt werden (Nussbaumer et al. 2016). Sie ist eine Lichtbaumart, hat nur geringe Ansprüche an die Nährstoffverfügbarkeit und ist daher in der Lage, nach Störungen wie Windwurf oder Waldbrand erfolgreich Rohboden zu besiedeln. Ihre dicke schuppige Borke schützt die Altbäume vor Bodenfeuern. Kronenfeuer vermag sie jedoch kaum zu überleben, da die stark ölhaltigen und dadurch leicht entzündbaren Nadeln bei Feuer regelrecht explodieren, was z.B. der Waldbrand in Leuk im Sommer 2003 vor Augen führte: ausgedehnte Waldföhrenaltbestände fielen einem zerstörerischen Kronenfeuer zum Opfer.

Nach gelungener Besiedlung der Freiflächen und bei genügend Licht zeigt sie ein gutes Jugendwachstum. Mit zunehmendem Kronenschluss, im Stangen und jungen Baumholzalter, werden die Bestände instabil und die Kronen kurz (Abb. 3, Foto 7). Ohne waldbauliche Eingriffe verliert sie an Vitalität und die Anfälligkeit auf Schneebruch und Trockenheit nimmt zu. Andere Baumarten sind dann im Vorteil (Walentowski et al. 2007) und die natürliche Sukzession tritt ein.

Lebensraum für Flora und Fauna

Die natürlichen Waldföhrenwälder bilden in der Regel nur lockere Bestände, welche vielen lichtbedürftigen, in der Schweiz eher seltenen Pflanzenarten der Trockenrasen und Felsensteppen Lebensraum bieten (Abb. 4). Es sind dies Vertreter der Heidekraut und Wintergrüngewächse, sowie viele Orchideen und Schmetterlingsblütler (Delarze und Gonseth 2008).

Die Waldföhrenwälder sind überaus reich an Insektenarten und es bestehen viele Interaktionen mit der Waldföhre als Wirtsbaum. Viele pflanzenfressende Arten haben sich auf die Waldföhre spezialisiert und im Vergleich zu anderen Baumarten kommen an der Waldföhre sehr viele Borkenkäferarten

vor. Obwohl zur Gemeinschaft des Waldföhrenwaldes gehörend, können sie in ausgedehnten Waldgebieten, vor allem im Falle von Monokulturen und gleichaltrigen Beständen zu grossen Schäden führen. Für die Gattung Pinus (Föhren) sind es 59 Borkenkäferarten, für Picea (Fichte) sind es 38 und für Fagus (Buche) beispielsweise lediglich 10 Arten (Schmidt 2022). Dazu kommt noch eine Vielzahl von weiteren potenziellen Schadinsekten (siehe Schmidt und Lobinger 2007; NierhausWunderwald und Forster 2012).

Die Waldföhre bietet auch zahlreichen Pilzarten Lebensraum. Mykorrhizapilze spielen eine zentrale Rolle bei der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen und einige von ihnen sind auch hervorragende Speisepilze wie beispielsweise der Kiefernsteinpilz (Boletus pinophilus), der Butterpilz (Suillus luteus) oder der Edelreizker (Lactarius deliciosus). Die Waldföhre bietet auch einer grossen Zahl von Nadel, Trieb und Rindenpilzen ein geeignetes Substrat und auch beim Absterben der Waldföhre sind oft pathogene Pilze mitbeteiligt (siehe Blaschke und Helfer 2007; Dubach et al. 2022). Und letztlich sind auch beim Abbau des Holzes nach dem Tod verschiedene parasitische Pilze, wie die Krauseglucke (Sparassis crispa), ein hervorragender Speisepilz, mitbeteiligt.

Für die Vögel sind weniger die Baumarten als vielmehr die vielfältigen horizontalen und vertikalen Waldstrukturen entscheidend (Lauterbach 2007). So sind auch in den Waldföhrenwäldern Strukturelemente wie ein geringer Deckungsgrad, Bestandeslücken, stehendes und liegendes Totholz, alte Bäume mit Mikrohabitaten entscheidend. Eine Studie aus den Kiefernforsten der Lüneburgerheide konnte zeigen, wie sich im Verlaufe der Bestandesentwicklung die Vogelgemeinschaften massgeblich ändern. So sind in jungen Altersphasen Vögel der offenen Fluren wie die Bachstelze (Motacilla alba) oder der Wiesenpieper (Anthus pratensis) anzutreffen. Mit zunehmender Baumhöhe und Bestandesschluss stellen sich Heckenbraunellen (Prunella modularis), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Am

11

Abb. 4: Lichtdurchflutete und strukturreiche Waldföhrenwälder, wie beispielsweise im Walliser Pfynwald, bieten Lebensraum für eine Vielzahl von licht- und wärmeliebenden Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. (Abb. 4a) der Berberitze (Berberis vulgaris), (Abb. 4b) der Aspisviper (Vipera aspis aspis) und (Abb. 4c) der Mauereidechse (Podarcis muralis).

sel (Turdus merula) oder der Bluthänfling (Linaria cannabina) ein. Später kommen frei und höhlenbrütende Baumbrüter wie verschiedene Meisenarten (Paridae spec.) hinzu. In den Baumkronen der Altbäume ist dann auch die Misteldrossel (Turdus viscivorus) häufig zu sehen, welche sich u.a. von Mistelbeeren ernährt. In den ausgedehnten Waldföhrenwäldern im Pfynwald beispielsweise laufen Anstrengungen, um über künstlich angelegte grosse Bestandesöffnungen, regelrechten Kahlhieben, mit Bodenblössen neben reicher Baumverjüngung den bodenbrütenden und nachtaktiven Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) wieder anzusiedeln und zu fördern.

Gefährdungen und Klimawandel

Wie erwähnt bestehen ausserordentlich viele Interaktionen und Abhängigkeiten zwischen der Waldföhre und verschiedensten Tier und Pflanzenarten. Dies gilt selbstverständlich auch für viele Krankheiten, Schadinsekten, Nematoden etc., welche zwar meist natürliche Bestandteile der Waldföhrenwälder sind, unter gewissen Bedingungen aber zu grossen Schäden führen können. Viele der einheimischen potenziellen Schadorganismen können direkt und indirekt vom Klimawandel profitieren, einerseits weil der Wirtsbaum durch die Zunahme von Hitze und Trockenjahren (Abb. 5a) sowie Störungen wie z.B. Stürme und Waldbrände zunehmend geschwächt wird und andererseits,

weil sie sich in wärmeren Bedingungen besser und schneller entwickeln können. Eingespielte, während Jahrzehnten unauffällig funktionierende Wechselbeziehungen können sich im Zuge des Klimawandels verändern. Als Konsequenz können grosse Kalamitäten auftreten. Im Folgenden gehen wir auf drei Beispiele von Interaktionen ein: Ein wichtiges Element der Waldföhrenwälder ist die wärmeliebende Föhrenmistel (Viscum album ssp. austriacum) (Abb. 5b), welche von den ansteigenden Temperaturen profitieren kann. Sie ist in vielen Gebieten der Schweiz und Europas auf dem Vormarsch und dringt in höhere und nördlichere Lagen vor. Sie ist ein Halbschmarotzer, welcher auf den Ästen der Waldföhre wächst und über sogenannte Senker dem Wirtsbaum Wasser und darin gelöste Nährsalze entzieht. Die Photosynthese führt sie hingegen selbst durch mit dem Blattgrün in ihren Blättern und Stengeln. Da die Mistel, im Gegensatz zur Waldföhre in Trockenzeiten ihre Spaltöffnungen kaum schliesst, erhöht sie bei Wasserknappheit den Trockenstress der Föhre, was zu einer nachhaltigen Schwächung des Wirtsbaumes und zu direkten Trockenschäden führen kann (Rigling et al. 2006).

In Südspanien, in den Sierras Nevada und de Baza, wird beobachtet, dass der Pinienprozessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa), der üblicherweise Föhrenarten der tieferen Höhenlagen wie die Schwarzföhre (P. nigra), die Kalabrische Kiefer (P. brutia) und die AleppoKiefer (P. halepensis) be

12

a b c

fällt, nun in höhere Lagen und somit in die Waldföhrenwälder vorstösst und dort zu völlig neuen, grossflächigen Schädigungen führt (Abb. 5c) (Hodar et al. 2003).

Neben einheimischen Schädlingen und Krankheiten können vermehrt auch neu auftretende Organismen unsere Waldföhrenwälder gefährden. Ein eindrückliches Beispiel ist die Kiefernholznematode (Bursaphelenchus xylophilus), ein kleiner Fadenwurm, der 1999 in Portugal eingeschleppt wurde und dort die Föhrenwälder teilweise eliminiert hat (De la Fuente und Saura 2021). Dieser wärmeliebende Schädling könnte sich mittlerweile im Zuge des Klimawandels, falls eingeschleppt, auch in Zentraleuropa erfolgreich festsetzen, mit wohl dramatischen Konsequenzen für die grossflächigen Föhrenwaldgebiete auch in der Schweiz. Diese Beispiele, aber auch unsere Erfahrungen aus den Waldföhrenwäldern im Wallis, der Region Chur und weiteren Gebieten Europas mit grossflächigen Schädigungen durch Trockenheit, kombiniert mit verstärktem Auftreten von Schadinsekten und Krankheiten (Abb. 5a), zeigen, wie wichtig Struktur und Artenvielfalt sind, um stabile und resiliente Waldföhrenwälder zu erhalten. Dies gilt speziell auch für die Waldföhren auf wüchsigen

Standorten, wo sie natürlicherweise nicht bestandsbildend wäre – je grossflächiger und homogener die oft gleichaltrigen Monokulturen sind, desto grösser ist das Risiko von Waldschäden. Naturnähe und Vielfalt sind angesagt, um die wichtigen Ökosystemleistungen der Waldföhrenwälder für die Zukunft zu sichern.

Dr. Andreas Rigling ist Professor an der ETH Zürich und untersucht den Einfluss des Umweltwandels auf unsere Wälder und wie die Waldbewirtschaftung mit Blick in die Zukunft angepasst werden soll.

Dr. Frank Krumm ist Wissenschaftler an der WSL und erforscht Integrative Konzepte der Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der verschiedensten Ansprüche der Gesellschaft an den Wald.

Dr. Arthur Gessler leitet die langfristige Waldökosystemforschung an der WSL und ist Professor an der ETH Zürich. Er untersucht das Funktionieren von Bäumen unter extremen Klimabedingungen.

Literatur

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier: www.buendnerwald.ch

Abb. 5: Die Waldföhrenwälder zeigten in den letzten Jahrzehnten in vielen Gebieten Europas zunehmend Schädigungen durch Trockenheit, wie hier bei Gampel, Wallis (Abb. 5a). Während die Flaumeichen (Quercus pubescens Willd.) im Hintergrund saftig grün erscheinen, sind die Waldföhren grossflächig abgestorben. Die Föhrenmistel ist in vielen Gebieten auf dem Vormarsch und sie stösst zunehmend in höhere und nördlichere Lagen vor ( Abb. 5b; Gliswald bei Visp). In Andalusien stösst der Pinienprozessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa) in höhere Lagen vor und verursacht neuerdings grossflächige Schäden an der Waldföhre (Abb. 5c). Trockenheit, Mistel und Prozessionsspinner treten im Zuge des Klimawandels häufiger auf und gewinnen an Bedeutung für die Walddynamik.

(Bilder: Dr. Andreas Rigling)

13

a b c

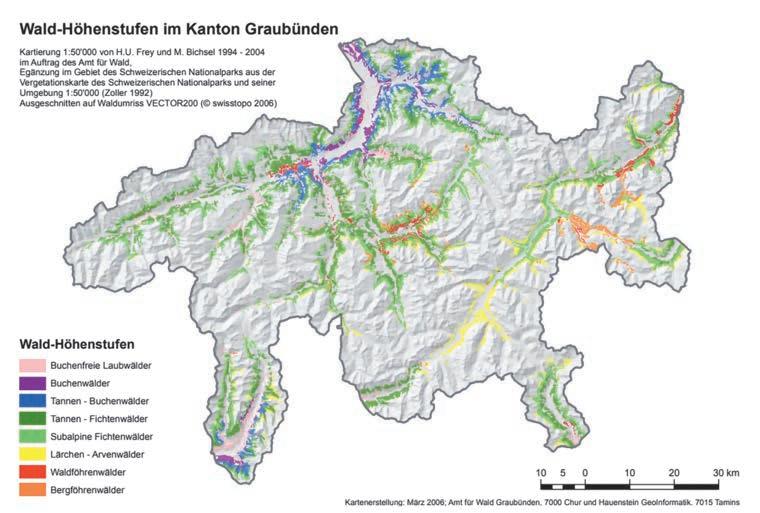

Die Vielfalt der Waldföhrenwälder in Graubünden

Aufgrund der breiten Ökologie der Waldföhre kann global gesehen eine Vielzahl unterschiedlicher

Waldföhren-Waldstandorttypen beobachtet werden. Im Kanton Graubünden alleine werden 18 Waldföhren-Waldstandorttypen unterschieden.

Gianna Könz

Gianna Könz

Die Standorte, wo natürlicherweise Waldföhrenwälder vorkommen, befinden sich am Rande des Ökogramms – entweder an extrem trockenen, flachgründigen Standorten (Fels und Schutt, auf basischen bis sauren Standorten) oder auf moorigen Standorten im nassen Bereich. Natürliche Waldföhrenwälder zeichnen sich durch eine geringere Oberhöhe der Waldföhre aus. Hier erreichen

die Waldföhren nur noch Höhen von maximal 15 bis 18 Meter. Waldföhrenwälder mit höheren Oberhöhen wurden waldbaulich gefördert oder sind das Resultat einer Pionierphase, beispielsweise nach Waldbränden. Bei genügend Licht kann die Waldföhre den offenen Boden schnell besiedeln, wird jedoch im Laufe der Sukzession von den Klimaxbaumarten verdrängt.

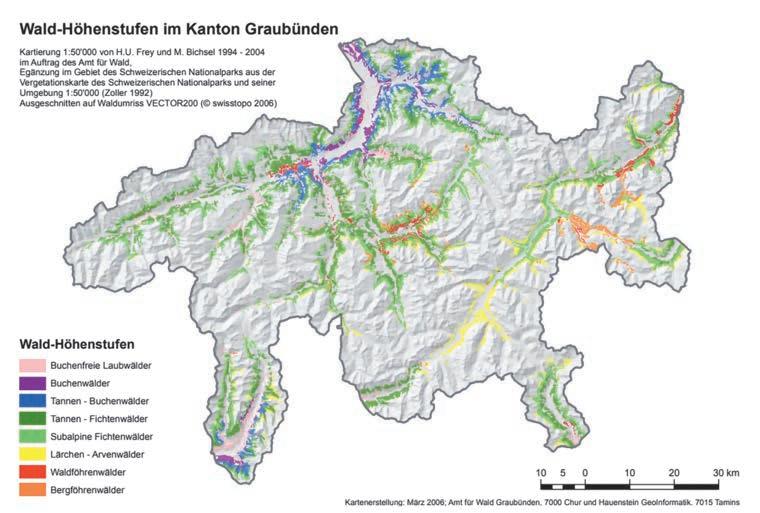

Abb. 1: Vorkommen der Waldföhrenwälder (rot) im Kanton Graubünden. In dieser Darstellung sind auch föhrenreiche Pionierphasen rot ausgewiesen da bei der zugrundliegenden Gegenhangbeurteilung die Oberhöhe nicht geschätzt werden konnte.

14

In älteren Werken wie beispielsweise Ellenberg und Klötzli (1972) wurden solche Pionierphasen auch als «Föhrenwälder» bezeichnet. In den aktuellen Beschreibungen der «Waldgesellschaften und Waldstandorte Graubündens» wurden nur Waldföhrenbestände als Waldföhrenwälder bezeichnet, die auch über Generationen föhrenreich bleiben und sich nicht beispielsweise in «Erika-Fichtenwälder» weiterentwickeln.

Der Kanton Graubünden ist neben dem Wallis einer der föhrenreichsten Kantone. Für die Einteilung der Waldstandorttypen wurde der Kanton Graubünden in acht Regionen unterteilt, welche sich aufgrund ihrer standörtlichen Gegebenheiten unterscheiden. So gibt es Regionen, in welchen keine Waldföhrenwälder vorkommen (Region 2), oder solche, wo acht unterschiedliche Ausprägungen von Waldföh-

renwäldern (Waldstandorttypen) definiert wurden (Region 6). Gewisse Waldföhrenwälder sind spezifisch für eine Standortregion, andere können in mehreren Standortregionen vorkommen (Tabelle 1). Mit Ausnahme der Region 2 «Prättigau» finden sich in allen Standortregionen natürliche Waldföhrenwälder (Abbildung 2). Im Prättigau kommt die Waldföhre höchstens eingestreut bis in die hochmontane Stufe vor. In den Regionen 1 «Churer Becken», 3 «Vorderrhein» und 8 «südliche Randalpen» bilden sich auf Extremstandorten an Südhängen Waldföhrenwälder bis an die obere Grenze der hochmontanen Höhenstufe. In der Region 4 «Hinterrhein» sind auf flachgründigen, zur Austrocknung neigenden Standorten selten sogar einzelne Waldföhren bis in die subalpine Stufe auf ca. 2000 m ü. M. vorzufinden. In den Regionen 5 «Al-

mit Traubeneiche

Tabelle 1: Waldföhren-Waldstandorttypen in Graubünden. Fett hervorgehoben die Waldföhren-Waldstandorttypen, welche genauer beschrieben werden. Region 1 = Churer Becken, Region 2 = Prättigau, Region 3 = Vorderrhein, Region 4 = Hinterrhein, Region 5 = Albula, Region 6 = Unterengadin, Region 7 = Oberengadin, Region 8 = südliche Randalpen

15

AbkürzungDeutsch Region 12345678 65 Typischer Erika-Föhrenwald ✕ ✕ ✕ 65+Hauhechel-Föhrenwald mit Niedriger Segge ✕ ✕✕ 65* Typischer Hauhechel-Föhrenwald ✕ 65AErika-Föhrenwald auf Schutt ✕ 65BErika-Föhrenwald mit Fiederzwenke ✕ ✕ 65CHauhechel-Föhrenwald mit Buntreitgras ✕ 65DErika-Föhrenwald mit Seidelbast ✕ 65HErika-Föhrenwald mit Etagenmoos ✕ ✕ ✕✕ 65LStrauchreicher Hauhechel-Föhrenwald ✕ ✕ 65PErika-Föhrenwald auf Fels ✕ 65RErika-Föhrenwald mit Steinrose ✕ ✕ 66 Auen-Föhrenwald ✕ ✕ 66PInneralpiner Auen-Föhrenwald ✕ 67* Zwergseggen-Föhrenwald ✕✕ 68Typischer Besenheide-Föhrenwald ✕✕ ✕ 68*Preiselbeer-Föhrenwald ✕✕ 68SDrahtschmielen-Föhrenwald mit Felsen-Leimkraut ✕ 68QDrahtschmielen-Föhrenwald

✕

bula», 6 «Unterengadin, Münstertal» und 7 «Oberengadin» bilden sich in der subalpinen Stufe sogar ganze Waldföhrenbestände aus. Die Region 7 «Oberengadin» weist die grösste Vielfalt an WaldföhrenWaldstandorttypen auf (Tabelle 1). Die Festlegung der Waldstandorttypen startete in den Regionen 1 und 6, wo aufgrund der Daten passende Einheiten gebildet wurden. Bei den anderen Regionen wurden zusätzliche Einheiten hinzugefügt, um präzise Ansprachen zu ermöglichen. Eine nötige Gesamtschau mit einer Priorisierung nach Abschluss der 8 Regionen war leider nicht möglich. Damit verblieb das System für die einzelnen Regionen präzise, aber für den ganzen Kanton eher komplex.

Die WaldföhrenWaldstandorttypen unterscheiden sich aufgrund von unterschiedlichen Standortfaktoren und durch das Vorkommen respektive Fehlen von einzelnen Zeigerpflanzen. Um die Vielfalt der WaldföhrenWaldstandorttypen im Kanton Graubünden aufzuzeigen, werden folgend vier WaldföhrenWaldstandorttypen beschrieben. Im typischen Erika-Föhrenwald (65) erreichen die Waldföhren eine maximale Höhe von 17 Metern.

In der lockeren Baumschicht finden sich neben Föhren vereinzelte Mehlbeeren, Vogelbeeren,

Traubeneichen und in höheren Lagen Bergföhren und schlechtwüchsige Fichten. In der Strauchschicht können Felsenbirnen (Amelanchier ovalis) und weitere Kalksträucher vorkommen. Die Krautschicht ist meist von einem dichten ErikaTeppich geprägt. Je nach Überschirmung, Feuchtigkeit und Basengehalt des Bodens kann auch ein lockerer Rasen aus Niedriger Segge (Carex humilis), Weisssegge (Carex alba), Buntreitgras (Calamagrostis varia) und Blaugras (Sesleria caerulea) aspektbildend sein. Im typischen ErikaFöhrenwald können zudem häufig Orchideen gefunden werden. Der Hauhechel-Föhrenwald (65*) kommt nur in den kontinentalen Lagen der inneralpinen Trockentäler vor. Dies an trockenen Hängen auf Kalk und seltener auf Bündnerschiefer oder Serpentin (z.B. bei Scuol). Die Waldföhre wird knapp 15 Meter hoch und kann von einzelnen Fichten oder Lärchen begleitet werden. Die Krautschicht ist nicht flächendeckend und besteht aus Rundblättrigem Hauhechel (Ononis rotundifolia), Französischem Tragant (Astragalus monspessulanus), Vogelwicke (Vicia cracca), Rotem Seifenkraut (Saponaria ocymoides) und treppigen Rasen der Niedrigen Segge (Carex humilis). In höheren Lagen kann auch die Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi) Teppiche

16

Abb.2: Typische Arten der Waldföhrenwälder (v.l.n.r). Erika (Erica carnea), Rundblättriger Hauhechel (Ononis rotundifolia), Niedrige Segge (Carex humilis), Berglaserkraut (Laserpitium siler).

(Fotos: 2018, Konrad Lauber – Flora Helvetica – Haupt Verlag)

bilden. In der Strauchschicht können Wachholderarten (Juniperus communis, Juniperus sabina) vorgefunden werden.

Der Zwergseggen-Föhrenwald (67*) kommt nur im Engadin auf flachgründigen Felsrippen über Dolomitgestein vor. Dabei ist die Engadinerföhre bestandesbildend. Die Engadinerföhre ist vermutlich eine Unterart der Waldföhre, welche maximal 18 Meter Höhe erreicht und in der subalpinen Stufe wächst. Neben der Engadinerföhre kommen beigemischt Bergföhren, Lärchen oder kümmerliche Fichten vor. Die Strauchschicht fehlt weitgehend und der Boden ist häufig vegetationslos. Typische Krautpflanzen sind die Niedrige Segge (Carex humilis) und das Berglaserkraut (Laserpitium siler).

Der Auen-Föhrenwald (66) ist eine seltene Föhrenwaldgesellschaft, welche auf wenig überschwemmten Flussterrassen von grossen Flüssen vorkommt. Damit die Waldgesellschaft sich dauerhaft halten kann, müssen die Flussterrassen aus sehr grobem, durchlässigem und stark austrocknendem Kies bestehen. Zwischen Sent und Martina im Unterengadin findet sich in der montanen Höhenstufe die Ausprägung mit Wintergrün (66P). Die Kraut und die Strauchschicht fehlen weitgehend und vereinzelt können Orchideen vorkommen. Eine Unterscheidung dieser zwei Einheiten fand statt, um die Waldgesellschaften in den einzelnen Regionen möglichst präzise zu beschreiben. Bei einem gesamtbündnerischen Überblick würde es genügen, einen einzigen «AuenFöhrenwald» zu beschreiben.

Waldföhrenwälder spielen eine grundlegende Rolle für die Biodiversität im Kanton Graubünden. Durch die lockeren und lichtdurchlässigen Baumkronen kann ausreichend Sonnenlicht und Wärme auf den Boden gelangen. Dadurch können Tierund Pflanzenarten, welche auf lichte Verhältnisse angewiesen sind, hier Zuflucht finden. Darunter finden sich beispielsweise seltene Orchideenarten, Tagfalter, Reptilien und Totholzkäferarten. An einem trockenen Südhang in Crap Ses im Surses

konnten beispielsweise auf einer Waldfläche von vier Hektaren 441 Käferarten nachgewiesen werden. Darunter einige Totholzkäferarten, welche auf der Roten Liste der Schweiz sind und als gefährdet oder potenziell gefährdet gelten.

Gianna Könz studierte Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich mit der Vertiefung in Wald- und Landschaftsmanagement. Sie arbeitet selbstständig als Forstingenieurin und unterrichtet an der Försterschule in Maienfeld Waldstandortkunde.

Quellen

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier: www.buendnerwald.ch

17

Abb. 3: Hauhechel-Föhrenwald mit Niedriger Segge in Untervaz in der Region 1. (Bild: Gianna Könz)

Ökologisches Porträt der Bergföhren im Nationalpark

Die aufrechte Bergföhre und die nah verwandte Legföhre sind die Spezialisten für das Wachstum auf kargen, trockenen und steilen Berghängen. Im Schweizerischen Nationalpark prägen sie das Waldbild, wo anderswo auf saurem Gestein der Lärchen-Arvenwald gedeiht. Verschiedene Naturereignisse und grossflächige menschliche Holznutzungen hielten die Sukzession zurück, wodurch auch nach Hunderten oder Tausenden von Jahren der Wurzelraum vom basischen Dolomitgestein geprägt bleibt. Nur wo sich Humus angehäuft hat, wird die Bergföhre durch andere Baumarten verdrängt.

Duri Bezzola

Für die Besuchenden des Schweizerischen Nationalparks prägen die Legföhre und die aufrechte Bergföhre auf gut drei Vierteln der Waldfläche das Waldbild. 44 Prozent sind praktisch reine Bergföhrenwälder. Die beiden Unterarten derselben Art (Pinus mugo Turra ) wachsen in reinen Beständen, wo andere Gehölze nicht gedeihen können, sei es wegen grosser Höhenlage, kurzer Vegetationszeit, ausgeprägter Trockenheit im Sommer, basischem Kalk- oder Dolomitgestein oder wegen fehlender oder geringer Bodenbildung auf Geröll und Fels. Ihre Samen verfügen über einen Flügel und werden vom Wind verfrachtet. Die schweren Samen der Arve werden hingegen durch den Tannenhäher aktiv verbreitet. Wo an steilen Hängen der Schneedruck, Lawinen, Bewegungen der Erdoberfläche und Steinschlag keinen aufrechten Baumwuchs zulassen, wächst von den Nadelgehölzen dauerhaft nur die Legföhre (Abbildung 1). Der niederliegende, strauchartige Baum wächst bis zu fünf Metern hoch. In dichten, oft schwer durchdringlichen Beständen übersteht er Steinschlag, die vollständige Überdeckung mit Schnee und auch alljährliche Lawinenabgänge.

Die Bergföhre – ein Extremist Auf ruhigeren Flächen wachsen unter diesen sehr kargen Lebensbedingungen zwischen 1600 und

ca.2400 m ü. M. die aufrechte Bergföhre mit Baumhöhen bis 25 m (Abbildung 2). Sie bildet im Nationalpark und im angrenzenden Spöltal sowie in Mittelbünden (Albulatal, Landwassertal) die grössten Bestände der Schweiz (LFI). Unter den schlanken Bäumen wachsen südexponiert die Erika, Niedrige Segge und Preiselbeere (Erika-Bergföhrenwald) oder in anderen Expositionen Preisel-, Heidel- und Moosbeeren, die bewimperte Alpenrose sowie die Bärentraube und Moose (Steinrosen-Bergföhrenwald). Die aufrechte Bergföhre besiedelt als Pionierin sehr schnell frisch entstandene, basenreiche Schotterflächen an Bachrändern und auf Ablagerungen von Rüfen (Abbildung 3). Der Bergföhrenwald geht im Nationalpark mit abnehmender Extremheit der Standortbedingungen in andere Nadelwaldbestände über: Zur Waldföhre, wo die Höhenlage abnimmt und damit die Temperatur und die Vegetationszeit zunehmen, zur Arve, wo die Bodenbildung mit einer sauren Rohhumusauflage auf Fels und Geröll weiter fortgeschritten ist und zur Fichte, wo der Boden auf etwas geringerer Höhenlage im Sommer weniger austrocknet. Die Lärche gesellt sich da und dort einzeln zur Bergföhre, oder auch in grösserer Zahl, wo die Kargheit weniger ausgeprägt ist. Die Lärche ist in den Bergföhrenwäldern die zweithäufigste Baumart.

18

Die Bergföhre (Pinus mugo Turra ) verfügt über eine graubraune Rinde und zwei Nadeln pro Nadelbüschel, im Gegensatz zur fünfnadeligen Arve. Sie kommt in zwei Unterarten vor (Infoflora):

– Legföhre oder Latsche, romanisch zuonder, wissenschaftlich Pinus mugo Turra subsp. mugo. Meist niederliegender, strauchartiger Baum, bis 5 m hoch. Die Schuppenschilder der Zapfen sind ziemlich flach, nicht hakig.

– Aufrechte Bergföhre oder Hakenkiefer oder Spirke, romanisch agnieu oder tieu da muntogna, wissenschaftlich Pinus mugo subsp. uncinata (DC.) Domin. Meist aufrechter, bis 25 m hoher Baum. Die Schuppenschilder der Zapfen sind aufgewölbt, hakig gekrümmt oder abgerundet.

19

Abb.1: Einzelne Legföhren im Vordergrund, Legföhrenbestand im Hintergrund am Steilhang. (Foto: SNP)

Zwischen aufrechter Bergföhre und Legföhre bestehen lokale Zwischenformen und Hybriden, wodurch die Zuordnung des einzelnen Baumes nicht immer gelingen kann. Neben der genetischen Fixierung des unterschiedlichen Wachstumsverhaltens zwischen aufrecht und niederliegend beeinflussen auch die Ausseneinflüsse wie Schneedruck und Schäden aller Art die Wuchsform der einzelnen Pflanze (Abbildung 4). Auch Hybriden zwischen der Bergföhre und der Waldföhre wurden im Nationalpark nachgewiesen. Kommen im Nationalpark beide Formen der Bergföhre vorwiegend auf trockenem bis sehr trockenem, basischem Boden vor, so wächst die Bergföhre andernorts auch auf einem anderen Extremstandort, nämlich auf sehr saurem Hochmoor (TorfmoosBergföhrenwald). Kurz, die Bergföhre ist ein Extremist in Sachen Anspruchslosigkeit und wächst, wo andere Gehölze nicht wachsen oder zumindest nicht erfolgreich konkurrenzieren können.

20

Abb.3: Die aufrechte Bergföhre besiedelt frischen, rohen Schotter sehr schnell und flächendeckend.

(Foto: Duri Bezzola)

Abb.2: Bestand der aufrechten Bergföhre mit Totholz im Schweizerischen Nationalpark. (Foto: SNP)

Echt wild?

Wie sind nun diese Bergföhrenwälder entstanden? Alle Nadelwälder im Nationalpark haben sich natürlich verjüngt. Das heisst, dass alle heute vorhandenen Bergföhren, Lärchen und Fichten aus Samen gewachsen sind, die vom Wind von an Baumzweigen hängenden Zapfen (vgl. Abb. 5) hergebracht wurden. Die grossen Samen der Arve erntete hingegen der Tannenhäher aus Arvenzapfen und versteckte sie in der Vegetationsschicht. Die ältesten Bäume keimten vor bis zu 1000 Jahren. Am Ende der Eiszeit vor ca. 15 0 00 Jahren war das ganze Gebiet des Nationalparks mit Ausnahme der höchsten Gipfel von Gletscherbewegungen geprägt (UTäler) und vegetationsfrei. Wärmere und kältere Phasen wechselten sich ab. Sobald die Gletscher abschmolzen, wanderten gleichzeitig zunehmend Pflanzen und Tierarten ins Gebiet ein, die einen Arten schneller, die anderen auch erst Tausende

von Jahren später. Die Legföhre ist von Osten, die aufrechte Bergföhre von Westen her eingewandert. Hier im Nationalpark überlappen sich die Verbreitungsgebiete der beiden Unterarten. Seit etwa 10 0 00 Jahren sind die tieferen Lagen des Gebiets weitgehend von Wald bedeckt, ausser entlang der Bäche, in Lawinenzügen und auf barem Fels. Verwitterung des Gesteins, Niederschläge, Erosion durch Wasser und Bäche, Erdrutsche, Steinschlag, Rüfen, Lawinen und Überschwemmungen beanspruchten die Erdoberfläche und führten über die Jahrtausende zur heutigen Form der stärker eingeschnittenen Täler und Berge. Die Bodenbildung und die Vegetationsentwicklung ringen seit der Eiszeit mit den Einflüssen der Schwerkraft. Sie kann in letzter Konsequenz durch die Vegetation nicht aufgehalten werden. So kam es auf praktisch jeder Waldfläche des Nationalparks in Abständen von einigen, Hunderten oder Tausenden von Jahren zu diesen erwähn

21

Abb.4: Wuchsformen der Bergföhre bei unterschiedlichen Ausseneinflüssen: Links die Legföhre, rechts die aufrechte Bergföhre. (Grafik: SNP/Richard Keller)

ten Naturereignissen sowie zu vorwiegend natürlichen Waldbränden. Damit erfolgt immer wieder ein vollständiger Rückfall «auf Feld 1» oder auf ein früheres Stadium der Sukzession, der Entwicklung der Vegetation und der Erdschicht. Das Vorkommen oder das Fehlen der Bergföhren an einer bestimmten Stelle im Nationalpark wird stets durch diese Prozesse bestimmt. Dieses Wechselspiel, aber auch unumkehrbare Entwicklungen wie der allmähliche Abtrag des Gebirges, werden in Zukunft weiter gehen. 15 000 Jahre seit der Eiszeit sind in erdgeschichtlichen Dimensionen erst eine kurze Zeitspanne.

Prozessschutz

Ein zentraler Wert und Grundsatz im Management des Schweizerischen Nationalparks ist heute der strenge Prozessschutz. Er bedeutet das NichtEingreifen oder das strikte Zulassen der oben beschriebenen, natürlichen und dynamischen Prozesse. Er führt fortlaufend zu neuen, nicht genau vorhersehbaren Zuständen des Ökosystems. Der

Prozessschutz steht im Gegensatz zur Erhaltung bestimmter aktueller bzw. zur Einleitung von wünschenswerten Zuständen (z.B. Wasserabfluss, Artenzusammensetzung, Vegetationsstruktur u. a.). Dank ihm werden die kommenden Generationen noch genaueres über die natürlichen Entwicklungsprozesse lernen können.

Menschlicher Einfluss

Menschen traten im Gebiet vor gut 10000 Jahren erstmals auf. Sie schlugen im Einzugsgebiet des Inns erst seit 3000 bis 4000 Jahren in verschiedenen Epochen spürbar Holz. Seit dem Mittelalter begannen diese menschlichen Einflüsse das Gebiet des Nationalparks in seinem oberflächlichen Erscheinungsbild zu prägen, sei es für die Schaffung von Weidefläche, für die lokalen Bedürfnisse des Bergbaus (Val Trupchun, La Drossa, Il Fuorn, Stabelchod, Buffalora, Val Mingèr), der Holzkohleproduktion und der Kalkbrennerei. Hinzu kamen grossflächige Kahlschläge für die Versorgung der

22

Zweig mit Zapfen der Bergföhre und Alpenmeise Parus montanus. (Foto: SNP)

Saline in Hall bei Innsbruck mit Bau und Brennmaterial. Die Holzstämme wurden dafür auf dem Spöl und auf dem Inn geflösst. Die verschiedenen kulturellen Einflüsse gesellten sich zu den erwähnten Naturereignissen, waren aber aus Sicht der Sukzession meist weniger tiefgreifend, da die Bodenauflage weitgehend erhalten blieb. Das heutige Vorkommen der Bergföhre ist somit durch die Summe der kargen Standortbedingungen, der Sukzession sowie der natürlichen und menschlichen Störungen des Standortes zu erklären.

Die Zukunft der Bergföhrenwälder

Modellartig geht man davon aus, dass sich aufrechter Bergföhrenwald, der über Hunderte oder Tausende von Jahren von Rückschlägen der Sukzession verschont bleibt, aus initialem Pionierwald in einen gemischten Bestand von Bergföhren mit Arve und Lärche entwickelt. Als Endstadium entsteht daraus nach über 1000 Jahren ein LärchenArvenWald, in welchem die Bergföhre weitgehend verdrängt wird. Die Vorstellungen gehen auch so weit, dass die mittelalterlichen und neuzeitlichen Kahlschläge die bereits gemischten Wälder auf ein früheres Entwicklungsstadium mit nur Bergföhren zurückwarfen. Diese Tendenz lässt sich an heutigen Waldbildern und an den durch die Wissenschaft überblickbaren Waldentwicklungen bestätigen. Vielen Besuchern des Nationalparks sind reine Bergföhrenbestände entlang der Ofenpassstrasse bekannt, die vorwiegend aus gleichaltrigen Bäumen bestehen. Sie gelangen bereits 150 bis 200 Jahre nach ihrer Entstehung altersbedingt in die Zerfallsphase (viel früher als zum Beispiel die Fichte nach 400 bis 600 Jahren). Bäume sterben ab und fallen teilweise um. In den entstehenden Lücken entwickeln sich junge Bergföhren, aber immer häufiger auch einzelne Arven.

Ausgedehnter LärchenArvenwald findet sich im Ofenpassgebiet heute fast nur an den unteren Hängen des Munt La Schera. Hier besteht der Untergrund aus sauren Sandsteinen und die Bodenbil

dung ist offenbar über sehr lange Zeiträume ungestört bereits bis zur sauren Braunerde vorangekommen. In der Val Trupchun hingegen ist am oberen Waldrand der LärchenArvenwald der Normalfall, weil hier der Untergrund aus Kalkschiefern und nicht aus basischem Dolomitgestein besteht. Die Erwärmung des Klimas liess die obere Waldgrenze in den letzten Jahrzehnten bereits ansteigen, sowohl im Bergföhren wie auch im LärchenArvenwald. Wie sich die weitere Klimaerwärmung auswirken wird, ist noch wenig absehbar. Es kann vermutet werden, dass sich die ökologisch elastischen Bergföhren besser als anspruchsvollere Arten mit den Veränderungen arrangieren werden. Es ist nicht anzunehmen, dass die Entwicklung vom BergföhrenInitialwald zum LärchenArvenSchlusswald in für den Menschen überschaubaren Zeiträumen allgemein gelingen wird. Voraussetzung wäre unter anderem die Ausbildung eines reifen, sauren Bodens über Hunderte bis Tausende von Jahren. Die Trockenheit und die verschiedenen zum Teil heftigen Naturereignisse werden, wie weiter oben aufgeführt, diese Entwicklung in den meisten Fällen jedoch stark verzögern, ja immer wieder da oder dort vollständig rückgängig machen. Die für den Schweizerischen Nationalpark typischen Bergföhrenwälder dürften deshalb auch beim hier herrschenden Prozessschutz nicht verschwinden.

Duri Bezzola ist dipl. Forstingenieur ETH, Präsident Pro Lej da Segl sowie Natur- und Kulturvermittler.

Quellen

Campell, Eduard, 1964: Die Waldungen des schweizerischen Nationalparks

Haller, Heinrich et al. (Hrsg.), 2013: Atlas des schweizerischen Nationalparks

Infoflora: www.infoflora.ch, 29.11.2022

LFI: www.lfi.ch, 29.11.2022

Ott, Ernst, 1997: Gebirgsnadelwälder

SNP: www.nationalpark.ch, 29.11.2022

23

Die Engadinerföhre: Mythos oder Rarität?

In den inneralpinen Trockentälern gibt es Föhren, die nicht wie gewöhnliche Waldföhren aussehen. Was wissen wir eigentlich über diese Engadinerföhren?

Ayla Strozzega

Waldföhren sind fester Bestandteil der Landschaft im Val Müstair. Bei genauerer Betrachtung fällt auf: Einige davon sehen anders aus. Sie sind weniger hoch und ihre Krone reicht bis weit hinunter. Möglicherweise ist das Spiegelperiderm im oberen Stammbereich feiner und von intensiverem Orange. Diese Bäume sind als Engadinerföhren bekannt. Sie sind eine Besonderheit der inneralpinen Trockentäler. Bekannte Vorkommen gibt es bei Samedan, im Stazerwald, bei Tantermozza am Flüelapass, Taglieda und Champsech am Ofenpass und bei Tschierv im Val Müstair. Auch im Tirol und im Donautal kommen sie vermutlich vor. Für einige Menschen haben sie grossen kulturellen Wert. Doch erstaunlich wenig ist über diese Bäume bekannt. Woran genau erkennt man sie? Sind sie Hybriden von Berg- und Waldföhren? Oder sind sie nicht das Ergebnis genetischer Kreuzung, sondern eine standörtliche Varietät der Waldföhre? Taucht man tiefer in die Literatur ein, drängt sich die Frage auf: Gibt es die Engadinerföhre überhaupt?

Sag mir, wie du aussiehst und ich sag dir, wer du bist!

Bereits Mitte des 19.Jahrhunderts wurde in botanischen Kreisen über die Systematik der Föhren diskutiert. Seither haben diverse Autoren die Engadinerföhre beschrieben. Damals wie heute werden dafür morphologische Merkmale untersucht. Dazu gehören bei der Engadinerföhre nebst der auffälligen Wuchsform Besonderheiten der Nadeln und der Zapfen. Die Nadeln bleiben bis zu sechs Jahre am Trieb, nicht drei bis vier Jahre wie bei der Waldföhre. Sie sind mit bis 4 cm Länge und bis 2 mm

Breite kürzer und breiter. Es werden ausserdem die Harzkanäle im Querschnitt und die Wachsstreifen an der Unterseite gezählt. Die Zapfen werden als gelblich beschrieben und unterscheiden sich nicht nur in Form und Grösse, sondern auch in anderen Details.

Man könnte meinen, bei so vielen Merkmalen müsste die Unterscheidung leichtfallen und damit auch die Frage beantwortet sein, ob es sich um eine eigene Art handelt. So klar ist es nicht. Föhren sind evolutiv relativ jung. Unter anderem deshalb ist die Merkmalsausprägung oft graduell und nicht eindeutig. Wie ein Baum wächst, hängt bekanntermassen nicht nur von seinen Genen, sondern auch von seiner Umwelt ab. Das betrifft die Wuchshöhe und -form. Aber betrifft es auch die Nadelbreite, -länge und das Nadelalter? Schon da besteht Uneinigkeit bei Experten. Doch selbst wenn die Bäume zweifelsfrei unterschieden werden könnten, bliebe die Frage bestehen, ob es sich bei der Engadinerföhre tatsächlich um eine eigene Art oder lediglich um eine Varietät handelt.

Kreuzung oder Unterart?

Zur taxonomischen Einordnung der Engadinerföhre gibt es grundsätzlich zwei Hypothesen. Die eine besagt, dass die Engadinerföhre eine Kreuzung aus Wald- und Bergföhren ist. Die andere versteht Engadinerföhren als Ökotyp, Varietät oder lokale Unterart der Waldföhre.

Kreuzungsversuche mit Wald- und Bergföhren gibt es diverse. Die Hybriden werden Pinus rhaetica genannt. Sie sehen meist aus wie ein Gemisch der Eltern. Sind das die gleichen Bäume wie die Enga-

24

dinerföhren? Diese sehen Waldföhren schliesslich deutlich ähnlicher als Bergföhren. Und wie wahrscheinlich diese Hybride unter natürlichen Bedingungen vorkommen, ist unklar. Kreuzungen werden unter anderem dadurch erschwert, dass die Blütezeit von Berg- und Waldföhre verschoben ist. Im Val Müstair beispielsweise führt diese Verschiebung dazu, dass Hybridisierung sehr unwahrscheinlich erscheint.

Es lohnt sich also, die Ökotyp-Hypothese in Betracht zu ziehen: Engadinerföhren kommen nur auf den extrem trockenen Föhrenstandorten vor. Dort stehen sie in gemischten Beständen mit Waldföhren. Kleinräumig können die Standortsbedingungen natürlich stark schwanken. Ob diese Unterschiede zur Artbildung ausreichen, darf jedoch bezweifelt werden. Trotz der sichtbaren Unterschiede ist deutlich: Die Föhren im Val Müstair unterscheiden sich stärker von den Waldföhren im Mittelland als untereinander.

Kann nun der Schluss gezogen werden, dass Engadinerföhren gar nicht existieren? Um diese Frage abschliessend zu beantworten, müsste das Genmaterial dieser Bäume untersucht werden.

Und was nun?

Viel ist nicht bekannt über die Engadinerföhren. Doch klar ist, dass es in den inneralpinen Trockentälern Föhren gibt, die anders aussehen als gewöhnliche Waldföhren. Vielleicht nur auf morphologischer, vielleicht auch auf genetischer Ebene. Sie sorgen für Vielfalt und bereichern die Region mit ihrem kulturellen Wert. Schon diese zwei Dinge zu erhalten, lohnt sich.

Ayla Strozzega studiert Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich mit der Vertiefung in Wald- und Landschaftsmanagement. Für ihre Bachelorarbeit untersuchte sie die Engadinerföhren im Val Müstair.

25

Engadinerföhre mit weit hinunterreichender Krone im Val Müstair. (Bild Ayla Strozzega)

Sonnenanbeterin mit Potenzial

Die Schwarzföhre (Pinus nigra Arnold) ist mehr als einfach ein weiterer forstlicher Exot. In der Schweiz ist sie durch Pflanzung in Gärten und Parks seit den 1850er-Jahren und im Wald vielerorts beigemischt und örtlich bestandesbildende Gastbaumart. Doch anders als forstliche Exoten aus Übersee gilt die Schwarzföhre aufgrund ihrer natürlichen Verbreitung bis ins österreichische Burgenland als eine in Mitteleuropa einheimische submediterrane Baumart. Die damit einhergehende ökologische Einbettung und ihre hohe Trockentoleranz machen die licht- und wärmeliebende Schwarzföhre angesichts des aktuellen Klimawandels zu einer wertvollen Option. Um Chancen und Risiken abwägen zu können, lohnt es sich, diese Baumart näher kennenzulernen.

Andreas Rudow

Namen und Systematik

Die Schwarzföhre (Pinus nigra Arnold) gehört zur Gattung der Kiefern (Pinus L.), die wir in der Schweiz als Föhren bezeichnen. Beide deutsche Gattungsnamen beziehen sich auf das harzreiche Holz, das sich besonders gut für Fackeln und Kienspäne eignet (Kien-Föhre, von mittelhochdeutsch kienvorhe). Traditionell wurde insbesondere die Schwarzföhre auch für die Terpentin-Herstellung genutzt.

Die Gattung der Föhren ist aufgrund ihres Artenreichtums namengebend für die ganze Familie der Föhrengewächse (Pinaceae L.) und darüber hinaus für die gesamte Ordnung der Koniferen (Pinales L.). Sie weist weltweit rund 100 Arten auf, mehrheitlich Baumarten sommertrockener mediterraner oder winterkalter borealer Gebiete der Nordhemisphäre. In Mitteleuropa kommen vier dieser Föhrenarten vor, drei davon sind in der Schweiz einheimisch. Die vierte mitteleuropäische Art ist die Schwarzföhre, die in der Schweiz nicht einheimisch ist. Sie wurde hier als Gartenexot seit den 1850er-Jahren häufig in Parks und Gärten sowie als forstlicher Exot im Wald angepflanzt. Die Schwarzföhre ist nahe mit der Waldföhre (Pinus sylvestris L.) und der Bergföhre (Pinus mugo Turra)

verwandt. Sie kann mit diesen hybridisieren, wobei aus Kontaktzonen der Arten keine bedeutenden Hybridpopulationen bekannt sind. Aufgrund ihrer submediterranen Verbreitung im durch Halbinseln untergegliederten Mittelmeerraum können vier räumlich getrennte Unterarten von Pinus nigra unterschieden werden (vgl. Verbreitung und Herkünfte): subsp. clusiana (Magreb, iberische Halbinsel, Südfrankreich), subsp. laricio (Korsika, Sizilien, Kalabrien), subsp. nigricans (Nordost-Italien, Österreich, Westbalkan, Griechenland), subsp. pallasiana (Ostbalkan, Krim, Kleinasien, Zypern). Im ganzen Verbreitungsgebiet lassen sich zudem regionale Varietäten unterscheiden, sodass auch schon Systeme von fünf und mehr Unterarten postuliert wurden. Umgekehrt könnten jeweils die zwei westlichen und die zwei östlichen Unterarten zusammengefasst werden (subsp. salzmannii, subsp. nigra).

Erkennungsmerkmale

Die Schwarzföhre ist ein immergrüner raschwüchsiger Nadelbaum, der auf mittleren Standorten Wuchshöhen von 35 bis 40 m erreicht, wobei das absolute Maximum bei 50 m Höhe liegt (subsp. laricio). Der Habitus ist anfangs kegelförmig und wird mit zunehmendem Alter schirmartig, wie wir

26 Schwarzföhre –

das auch von der Waldföhre kennen. Das Holz der Schwarzföhre ist leicht und weich, aber relativ dicht und aufgrund seines hohen Harzgehalts relativ witterungsbeständig. Es weist einen braunen Kern und einen relativ grossen hellen Splint auf. Die in der Jugend graubraune Rinde wird später durch eine graubraune grobe Streifenborke mit 5 bis 10 cm breiten und 20 bis 40 cm langen Borkenschuppen abgelöst. Von der Waldföhre lässt sich die Schwarzföhre aufgrund des fehlenden orangeroten Tons in Rinde und Borke sowie aufgrund der Grösse der Borkenschuppen deutlich unterscheiden. Die Verzweigung ist wie bei allen Föhrenarten quirlständig, wobei je Jahrestrieb nur ein endständiger Quirl ausgebildet wird. Dadurch entstehen lange Internodien zwischen den Quirlen. Deshalb können bei jüngeren Bäumen anhand der voneinander abgesetzten Quirle gut Wuchsverlauf und Alter abgelesen werden. Kahle Zweige erscheinen aufgrund der beim Nadelfall am Trieb verbleibenden NadelbüschelBasis sehr rau, ähnlich der Fichte. Die Knospen stehen gemäss der Verzweigung alle am Ende des Jahrestriebes, wobei die Endknospe mit 1 bis 2 cm Länge deutlich grösser ist als die darum herum quirlständig angeordneten Seitenknospen. Die Knospen sind auffällig zugespitzt, mit stark verharzten und an den Spitzen nach aussen umgebogenen Knospenschuppen. Die Nadeln der Schwarzföhre stehen wie bei der Wald und der Bergföhre zu zweit in Nadelbüscheln, die als stark reduzierte Kurztriebe interpretiert werden. Die Nadelbüschel sind am Grund durch eine Scheide zusammengefasst, die bei der Schwarzföhre mit 1 bis 2 cm Länge grösser und auffälliger ist als bei unseren anderen Föhrenarten. Die in der Regel 10 bis 15 cm langen Schwarzföhrennadeln sind deutlich länger und zudem kräftiger gebaut als bei den einheimischen Föhrenarten. Sie sind wie bei der Bergföhre im Querschnitt halbrund und zudem steif sowie in der Regel stechend zugespitzt. Die Steifheit ist durch mehrere Zellreihen stark verdickter Fasern in der Unterhaut be

gründet. Die längs verlaufenden Wachsstreifen mit den aufgereihten Spaltöffnungen sind über die ganze Nadeloberfläche verteilt, sie heben sich bei der Schwarzföhre aber farblich kaum vom Dunkel

Morphologische Merkmale: Grobe graubraune Streifenborke, steife lange dunkelgrüne Nadeln, sehr kurz gestielte Zapfen und Zapfenschuppen mit schwarzen Innenseiten, harzige zugespitzte Knospen und lange Nadelbüschelscheiden, wuchtige Erscheinung aufgrund langer, steif abstehender, dunkelgrüner Nadeln.

(Bilder: Andreas Rudow ETHZ)

27

grün der Nadeln ab. Aufgrund der Grösse, Dichte und des rundum dunklen Farbtons der Nadeln wirkt die Schwarzföhre üppiger und wuchtiger als die an sich ähnlich wuchskräftige, aber viel lichter erscheinende Waldföhre.

Die Zapfen der Schwarzföhre sind den rundlich ovalen Zapfen der Waldföhre ähnlich. Mit einer Länge von bis zu 8 cm sind sie aber deutlich grösser. Zudem sind die Innenseiten der Zapfenschuppen (am geöffneten Zapfen) schwarz gefärbt und die Zapfenstiele sehr kurz, weshalb die in Quirlen angeordneten Schwarzföhrenzapfen fast rechtwinklig von den Zweigen abstehen. Wegen der langen Samenreifezeit von zwei Jahren stehen die reifenden Zapfen an den Vorjahrestrieben und ältere reife oder bereits geöffnete Zapfen am dreijährigen oder älteren Holz.

Verbreitung und Herkünfte

Das natürliche Verbreitungsgebiet der Schwarzföhre ist geprägt durch submediterranes Klima. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in der montanen Stufe der Gebirgszüge des Mittelmeerraums. Durch die Untergliederung dieser Zone in vier Halbinseln ist auch das Verbreitungsgebiet entsprechend gegliedert und auf vier Unterarten aufgeteilt (vgl. Namen und Systematik). Die trockentolerante Schwarzföhre ist bezüglich Kontinentalität ambivalent und kommt in ozeanisch geprägten Gebieten ebenso vor wie in kontinental geprägten Gebieten. Dabei gibt es beträchtliche Unterschiede zwischen den regional angepassten Unterarten. Ganz generell gelten die beiden Unterarten der Iberischen und der Apenninen-Halbinsel (subsp. clusiana, subsp. laricio) als deutlich wuchskräftiger als diejenigen der Balkan- und der kleinasiatischen Halbinsel (subsp. nigricans, subsp. pallasiana). Die kleinasiatische Unterart subsp. pallasiana stellt mit mehr als 2,5 Millionen Hektar Schwarzföhrenwald in den westlichen Teilen des pontischen und des taurischen Gebirgszuges die mit Abstand grösste Population. Hier ist sie vielerorts bestandesbildend

und kann bis über 2000 m ü. M. aufsteigen, während in den Südost-Alpen die Obergrenze bei gut 1000 m ü. M. liegt.

Nebst dem natürlichen Verbreitungsgebiet kann die Schwarzföhre in ganz Mitteleuropa als Gastbaumart angetroffen werden. Einerseits wurde sie örtlich wohl schon im 17. Jahrhundert vereinzelt in Parks und Schlossgärten angepflanzt. Seit den 1850er-Jahren stieg ihre Beliebtheit und sie wurde als forstlicher Exot teils beigemischt, teils bestandesbildend eingesetzt. Dabei wurden anfangs mehrheitlich die raschwüchsigen westlichen Unterarten subsp. clusiana und vor allem subsp. laricio verwendet. Von einer wuchskräftigen kalabrischen Herkunft gibt es grössere Bestände in Belgien und Frankreich. Heute werden in Mitteleuropa und in der Schweiz vermehrt die weniger wuchskräftige, dafür aber noch trockentolerantere Unterart subsp. nigricans und Herkünfte aus dem österreichischen Burgenland oder vom südöstlichen Alpensüdfuss wie dem österreichischen Südkärnten oder dem norditalienischen Friaul eingesetzt. Leider fehlt oft eine zuverlässige Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der verwendeten Provenienz oder von der ursprünglichen Provenienz bei Verwendung von Absaaten aus künstlichen Beständen ausserhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets.

Die Schwarzföhre gilt in der Schweiz nicht als einheimisch, eingeführt ist sie aber in Tieflagen über fast das ganze Gebiet der Schweiz verteilt. Schwerpunkte bilden der Jurasüdfuss insbesondere im westlichen Teil und nach Osten hin abnehmend, im Mittelland insbesondere die Gebiete um grössere Städte, und im Alpenraum insbesondere die tieferen Lagen der Föhntäler. So gibt es im Kanton Graubünden vereinzelte Vorkommen im Rheintal von der Bündner Herrschaft, über das Churer Becken bis ins Domleschg.

Die heutige Schweizer Verbreitung dürfte mehrheitlich durch die erste Welle von Pflanzungen forstlicher Exoten zwischen 1880 und 1920 im

28

Zuge der systematischen Einführung der Hochwaldbewirtschaftung geprägt sein. Danach ist der Hype um die Schwarzföhre deutlich abgeflacht. Die Schwarzföhre war zwar weniger durch Misserfolge aufgrund von auftretenden Pathogenen betroffen, wie dies beispielsweise bei der verwandten Gastbaumart, der aus Übersee stammenden Strobe oder Weymouthsföhre (Pinus strobus L.) der Fall war. Aber es konnte sich keine stabile Nachfrage für das Holz dieser Baumart einstellen, was auf den hohen Harzgehalt des Holzes oder eine unzureichende Mindestmenge für einen stabilen Handel zurückgeführt werden kann.

In einer Umfrage aus dem Jahr 1986 zu Gastbaumarten im Schweizer Wald wurde die Schwarzföhre gut fünfmal seltener genannt als die Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Gemäss Landesforstinventar ist die Schwarzföhre auch stammzahlmässig heute etwa fünfmal seltener. Der Vergleich zwischen dritter und vierter Aufnahme des Landesforstinventars zeigt in zehn Jahren eine Abnahme der Stammzahl um rund 15 Prozent. Die Häufigkeit liegt heute bei rund 185 000 Individuen ab BHD 12 cm (+/− 50 %).

Ökologie und Waldbau

Die Schwarzföhre weist erstaunliche ökologische Fähigkeiten auf. So gilt sie als extrem trockentolerant, wobei dies besonders auf die östlichen Unterarten zutrifft. Die Kältetoleranz ist nur mässig ausgeprägt, weshalb sich die forstliche Verwendung in der Schweiz auf kolline und submontane Lagen unter 800 m ü.M. beschränken sollte. Die Spätfrosttoleranz ist sehr hoch, sodass frühzeitig erwärmende, südexponierte Standorte kein Problem darstellen. Wie bei der Waldföhre sind die Ansprüche an die Nährstoffversorgung sehr gering. Die Schwarzföhre kommt auf verschiedenen Untergründen vor, wobei Unterschiede zwischen den Unterarten bestehen. Die aufgrund populationsbiologischer Überlegungen und aufgrund ihrer sehr grossen Trockentoleranz in der Schweiz unter Klimawandel

zu empfehlende Unterart subsp. nigricans bevorzugt Kalk-, Dolomit-, Mergel- oder Tonböden. Der Lichtbedarf der Schwarzföhre ist zwar hoch, aber weniger stark ausgeprägt als bei der Waldföhre. Das Jugendwachstum ist in der Startphase langsam, weshalb die Jungwaldpflege intensiviert werden sollte. Ab der Dickungsstufe weist die Schwarzföhre ein rasches Wachstum auf. Je nach Standort liegt die Umtriebszeit bei 80 bis 120 Jahren. Starke Eingriffe oder der Überhalt in die nächste Baumgeneration werden nicht empfohlen. Die Risiken aufgrund von Pathogenen wie dem Schwarzföhren-Triebsterben (Scleroderris lagerbergii Gremmen) sind moderat. Die Chancen und Risiken dieser Gastbaumart unter Klimawandel sind kontrovers. Nebst dem Plus der grossen Trockenheitstoleranz ist für Vitalität und Wachstum die standörtlich geeignete Herkunftswahl relevant. Aus populationsbiologischen Gesichtspunkten sollte in der Schweiz im Sinne einer moderaten Artverschiebung (assisted migration) die «naheliegendste» Unterart subsp. nigricans mit österreichischen Provenienzen verwendet werden. Risiken möglicher Invasivität werden als gering eingestuft.

Fazit

Die Schwarzföhre ist eine forstlich interessante Gastbaumart, die gerade auch im Hinblick auf den prognostizierten Klimawandel ein beträchtliches Potenzial aufweist. Aufgrund der begrenzten Erfahrungen für unser Gebiet gilt es, geeignete standörtliche Bedingungen und waldbauliche Behandlungsmethoden systematisch auszuloten und zu erproben.

Andreas Rudow ist Dipl. Forsting. ETH und arbeitet als Dendrologe und Dozent an der Professur für Waldökologie, Departement Umweltsystemwissenschaften, ETH Zürich.

Literaturverzeichnis und weiterführende Informationen auf www.buendnerwald.ch

29

Waldföhren im Forstgarten

Im Forstgarten Rodels werden verschiedene Föhrenarten produziert und verkauft, darunter vier einheimische: Waldföhre (Pinus sylvestris), Berg- und Legföhre (Pinus mugo) sowie Arve (Pinus cembra).

Neben dem Alpensymbol «Arve» ist die Waldföhre eine bestandesbildende Baumart, die immer mehr als klimaresistent betrachtet wird. Zu Recht? Diese Frage beschäftigt uns im Forstgarten nicht zuletzt, weil die zur Verfügung stehenden Pflanzen mindestens drei bis vier Jahre im Voraus mit der Saat festgelegt werden. Wenn sich die Waldföhre als klimafitte Baumart im Graubünden durchsetzt, müssen wir es schon mehrere Jahre im Voraus erkennen, um den Kunden genügend forstliches Vermehrungsgut anbieten zu können.

Beginnend mit den positiven Eigenschaften muss festgestellt werden, dass die Waldföhre eine Pionierbaumart ist, die auf offenen Stellen und felsigen, flachgründigen kargen Böden wachsen kann. Es handelt sich um eine trockenresistente Baumart (gegenüber Buche oder Fichte), die auf Südhängen auch einen sehr hohen Anteil am Bestand ausbilden kann. Die Holzqualität ist hoch. Nach der Fichte ist Waldföhre die wichtigste Wirtschaftsbaumart, die trotz ihrer Harzbildung auch interessant für Sägeund Industriesortimente ist. Als lichtbedürftige Pionierbaumart ist die Waldföhre nicht so konkurrenzstark wie die Fichte und die meisten Laubbaumarten, aber durch die beträchtliche Höhe von 35 bis 40 Meter und das schnelle Wachstum in der Jugend kann sie sich durchaus längere Zeit in der Oberschicht behaupten. Wenn waldbaulich gut bewirtschaftet, kann sie viel zur Waldbiodiversität beitragen. Dies, weil sie lichte Wälder bilden kann, wo dank viel Licht am Boden eine gute Vielfalt der Unterschicht möglich wird. Zudem kann sie oft als Überhälter im Bestand verbleiben.

Als negativ muss die Konkurrenzkraft der Waldföhre eingestuft werden. In den kleinen schattigen Löchern der Plenterung und Einzelbaumnutzung kann sie kaum mit den anderen Baumarten mithalten, und oft ist sie in schmalen, unstabilen schmalkronigen Stangenholz-Dimensionen anzutreffen. Auch im Stangenholz- und jungen Baumholzalter leidet sie sehr unter der Konkurrenz von Tanne, Buche oder Fichte, sodass sie sich nur mit gezielten frühen Eingriffen dominant in der Oberschicht etablieren kann. Die Waldföhre wird zudem gerne von Parasiten wie Pilzen oder Insekten spezifisch aufgesucht. Dies kann diese Baumart gefährden,

30

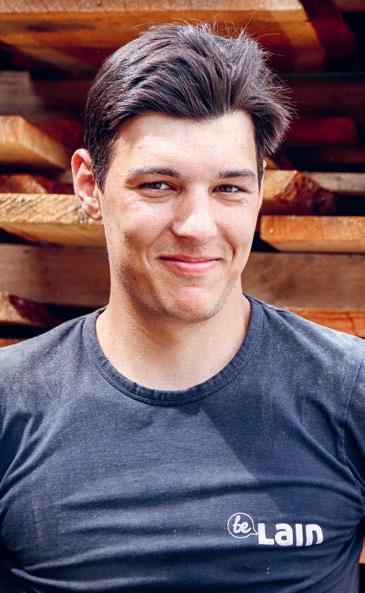

Francesco Bonavia und Alfio Caminada

Waldföhren lassen sich gut an der rötlichen Borke erkennen. (Bilder: Francesco Bonavia, Forstgarten Rodels)

vor allem weil es mit der Klimaveränderung wahrscheinlicher wird, dass Pilze und Insekten vermehrten Schaden anrichten können. Die Rotbandkrankheit beispielsweise gehört zu den wichtigsten Krankheiten an Föhrennadeln. Die verursachenden Pilze gelten als besonders gefährliche Schadorganismen und sind in der Schweiz und der EU als geregelte NichtQuarantäneorganismen (GNQO) eingestuft. Unmittelbar neben dem Forstgarten wurde im Jahr 2013 die Rotbandkrankheit angetroffen, und nach Funden in den Jungpflanzen im Forstgarten mussten im 2017 einige Föhren aus dem benachbarten Föhrenbestand und aus dem Forstgarten beseitigt werden. Seit 2018 wurde die Krankheit nicht mehr festgestellt, eine gewisse Gefahr bleibt diesbezüglich jedoch bestehen.

Schaden droht der Waldföhre zudem von einer grossen Anzahl Insekten, etwa Borkenkäfer, sowie von Raupenfrass, vor allem weil höhere Temperaturen die Anzahl Generationen pro Jahr vermehrt und die trockenere Witterung die Bäume zusätzlich schwächt. Andere bekannte Parasiten wie der Prozessionsspinner und die Mistel befallen ebenfalls oft die Waldföhre und können im Zuge der Klimaveränderung gegen die Etablierung oder Verbreitung der Föhre sprechen.

Bei der Talsohle in Visp im Wallis durchgeführte Studien der WSL haben gezeigt, dass die aufeinanderfolgenden Trockenjahre an extrem trockenen Standorten stark zum Föhrenwaldsterben beigetragen haben und dass die Föhren in tieferen Lagen eher keine guten Aussichten haben, da Eichen oder andere Laubbaumarten trockenheitsresistenter sind. In höheren Lagen der Alpen kann die Föhre in der Zukunft noch mit Erfolg als Biodiversitäts und Wertholzträger eingesetzt werden. Zu vermeiden sind Standorte, die heute schon von Trockenstress geprägt sind und wo die Föhre häufig eingesetzt wurde, weil die Fichte bereits nicht mehr am Standort angepasst war.

Aus Perspektive des Forstgartens wird trotz der Schwächen der Föhren deren Anteil zunehmen, wie

es sich in den letzten Jahren bereits gezeigt hat. Wie kommt es dazu? Werden mehr Föhren gepflanzt? Diese Frage ist nicht so eindeutig zu beantworten, und verschiedene Faktoren müssen in Betracht gezogen werden. Einerseits sind die Fichtenverkäufe so stark zurückgegangen, dass alle andere Baumarten proportional zugenommen haben. Weiter müssen wir feststellen, dass sich die meisten Forstbetriebe auf eine Naturverjüngung eingestellt haben: Gepflanzt wir nur dort, wo Mutterbäume fehlen oder wo die Verjüngung beschleunigt und gewisse waldbauliche Ziele erreicht werden sollen. Die Verkäufe im Forstgarten widerspiegeln daher nicht den Anteil der Verjüngung im Wald. Die Waldföhre hat das Potenzial, zukunftsfähige Bestände zu bilden. Sie ist sicher ein Biodiversitätsträger und kann in einer Mischung mit anderen Baumarten durchaus zur Walderhaltung beitragen. Gefragt ist aber ein aktiver Waldbau und etwas Baumartenkenntnis als notwendige Grundlage. Aus diesen Gründen wird in Zukunft im Forstgarten bestimmt auch auf die Waldföhre gesetzt werden. Das Suchen von geeigneten, gesunden Samenerntebeständen hat bereits begonnen, und die Techniken für die Aufzucht von neuen gesunden Pflanzen werden ständig den aktuellen Bedingungen angepasst.

Von der Blüte bis zur Zapfenbildung

Zwischen Mai und Anfang Juni werden die Blüten dieser windbestäubten einhäusigen Baumart gebildet. Aus der Blütenmenge können geschulte Augen schon ein mögliches Mastjahr erkennen, aber bis zur Samenernte braucht es auch eine gute Witterung. Wenig Regen und keine Spätfrostereignisse während der Blüte sowie ein nicht allzu trockener Sommer führen zu einem guten Zapfenbehang und reichlicher Samenbildung. Mastjahre sind bei der Föhre eher unregelmässig. Zapfenbehang gibt es zwar jedes Jahr, die Menge kann aber je nach Standort und Witterung sehr unterschiedlich sein. Grundsätzlich ist die Samenqualität in einem Mast

31

jahr besser, weil mehr befruchtete Samen und weniger Hohlkörner vorhanden sind. Die Zapfenernte der Wald-, Berg- und Legföhre fällt sehr spät an und beginnt ab Oktober, wobei geschlossene Zapfen auch im Januar noch geerntet werden können. Waldföhren können liegend oder stehend beerntet werden. Meistens ist eine stehende Ernte in einem Samenerntebestand erwünscht, aber ein Holzschlag zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist ebenfalls willkommen, weil die Zapfen sonst nur mit sehr grossem Aufwand zu ernten sind. Sie sind in der ganzen Krone verteilt, schwer zu erreichen und stehen einzeln auf den Ästen. Der Jutesack der fleissigen und frustrierten Sammler will sich nie so rasch füllen wie bei den grossen und schweren Fichten- und Tannenzapfen.

Das aufwendige Klengen der Föhrenzapfen Gesammelte Zapfen werden dann vor der Klenge in Holzharassen gelagert, sodass genügend Luft an die Zapfen gelangt und sie keinen Schimmel ansetzen. Bei einer Raumtemperatur von 18 bis 20 °C bleiben sie mindestens sechs Wochen liegen. Die Zapfen sollen langsam trocknen und nachreifen, wie es uns die Natur vormacht. Die Keimfähigkeit der Samen hat einen direkten Zusammenhang mit der Art der Trocknung, je langsamer, desto besser. Nach der ersten Trocknungsphase (Zapfen leicht geöffnet) werden die Zapfen in einen wärmeren Raum gebracht, wo eine Temperatur von 31 °C herrscht. Hier öffnen sich die Zapfen etwas mehr, aber leider nicht ganz. Es fallen im ersten Moment nur ein Drittel der Samen heraus! Danach müssen die Zapfen bei Raumtemperatur mit Wasser wieder angefeuchtet werden, sodass sich ihre Schuppen wieder schliessen. Die verschlossenen Zapfen gehen danach erneut in den wärmeren Raum, bis sie sich wieder öffnen. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt bis die Zapfen ganz offen sind. Dieser aufwendige Arbeitsablauf, der in der Natur für eine andauernde Samenverteilung sorgt, muss nur bei Wald-, Berg- und Legföhren durchgeführt werden,

um den Ertrag von 1 Prozent auf 3 Prozent Samen pro Kilogramm Zapfen zu erhöhen. Da die Zapfenernte besonders aufwendig ist, lohnt sich dieser Mehraufwand jedoch. Die offenen Zapfen mit den Samen gehen dann ihren Weg durch die Klengtrommel und Siebe bis die gereinigten entflügelten Samen sauber abgepackt werden können. Für 100 kg Zapfen fallen nur 1 bis 3 kg Samen an, die aber 200000 bis 600000 Samen bedeuten können. Daraus liessen sich theoretisch rund 180 000 bis 500000 Sämlinge produzieren.

Bevor die Samen eingelagert werden können, müssen noch drei Dinge erledigt werden. Zunächst werden die Samen bis auf eine relative Feuchte von 6 bis 8 Prozent getrocknet. Danach kommt der Keimtest: 100 Samen werden auf einem Fliesspapier in den Keimschrank gelegt. Dieser bietet die idealen Bedingungen, damit die Samen keimen und ermittelt das Keimprozent, was wiederum die Arbeit bei der Saatplanung erleichtert. Als Letztes werden die Samen luftdicht abgepackt, vakuumiert und landen dann beschriftet im Kühlkeller bei −2 bis − 10 °C. Die Samen können dadurch für vergleichsweise lange Perioden (10 bis 20 Jahre) keimfähig gelagert werden.

32

Das Klengen von Waldföhrenzapfen verlangt aufwändige Arbeitsabläufe, wie sie auch die Natur vorsieht.

Der lange Weg bis zur Pflanzung

Im Mai wird die nötige Menge an Saatgut für die Saat vorbereitet. Hier werden die Samen in ganz fein gemahlenem Steinmehl gewendet, was eine feine mineralische Schicht um den Samen bildet. Dieses Verfahren hat zwei Vorteile: Mäuse mögen keine Steinmehlpanierten Samen zwischen den Zähnen, und Pilzkrankheiten kann man mit Steinmehl gut vorbeugen.

Damit es den Samen im Boden an nichts mangelt, wird im Vorjahr eine Gründüngung in den Boden eingearbeitet. Diese versorgt den Boden mit Luft, Nährstoffen und einem guten Wasserspeicher. Zusätzlich bekommt das Saatbeet 1 bis 2 kg/m² Spezialkompost, der oberflächlich eingearbeitet wird. Föhren werden im Saatbeet in 8 cm Rillenabständen gesät. Dies hat den Vorteil, dass die Pflanzen nicht zu eng stehen und genügend Platz haben, um zwei Jahre dort zu wachsen. Während dieser sehr heiklen Zeit werden die Keimlinge vor Unkraut und Pilzfäule geschützt. Durch das Jäten wird gewährleistet, dass die Pflanzen genügend Licht bekommen und immer abtrocknen können. Mit dem Komposttee werden die nötigen Bakterien eingebracht, die ein gesundes Pflanzenwachs

tum fördern. Die Sämlinge stehen eng, sodass sich Pilzkrankheiten sehr schnell über das ganze Beet verbreiten könnten. Deshalb muss täglich kontrolliert werden, um allenfalls die richtige Massnahme zur richtigen Zeit treffen zu können.

Nach zwei Jahren im Saatbeet werden die 5 bis 8 cm hohen Sämlinge wurzelnackt ausgefahren und nach Qualitätsansprüchen sortiert. Es wird noch ein Wurzelschnitt durchgeführt, um die Wurzelverzweigung anzuregen. Ein Teil dieser Sämlinge erreicht als verschulte Pflanze wieder das Feld, wo sie für weitere zwei Jahre in einem angemessenen Abstand von 10 bis 12 cm wachsen und gepflegt werden. Erst dann stehen sie als verkaufsfertige 40 bis 70 cm hohe Nacktwurzelpflanzen den Kunden zur Verfügung. Ein zweiter Teil der Sämlinge wird im März in QuickPotPlatten getopft. Diese sind als 15 bis 30 cm grosse Pflanzen schon im September des gleichen Jahres verkaufsfertig.

33

Francesco Bonavia ist Forstingenieur ETH und Leiter des Forstgartens Rodels. Alfio Caminada ist stellvertretender Leiter des Forstgartens Rodels.

Zwischensaatbeete und die Waldsamenklenge des Forstgartens werden von einer Gruppe Waldföhren überragt.

Einjährige Sämlinge bleiben noch eine Vegetationsperiode im Saatbeet des Forstgartens.

Vergessene Handwerkskunst oder die Zukunft?

Das anfallende Föhrenholz wird im Bündnerland hauptsächlich als Industrieholz ins nahe Ausland exportiert und findet wenig Nachfrage im eigenen Kanton. Der ökologische Wert dieser Baumart ist zwar hoch angesehen, aber das Holz der Föhre wird eher selten erwähnt. Die Holzart sei zu harzig, nicht gleich etherisch wertvoll und zudem wenig in Mode bei der Architektur. Auch sei der Splint sehr kurzlebig und gute Föhren von hoher Qualität gäbe es angeblich im Kanton Graubünden sowieso nicht. Doch eine Zimmerei im Unterengadin hat sich genau auf diese Holzart spezialisiert und schneidet die Stämme in der betriebseigenen Sägerei ein. Michi Beer, Geschäftsführer der Firma Marangunaria

Beer SA in Ramosch, gibt Auskunft über die Vor- und Nachteile von Föhrenholz und wagt eine Prognose zur Zukunft dieser einheimischen Holzart.

Das Interview führte Alain Schmid

Können Sie Ihren Betrieb kurz vorstellen?

Unser Betrieb ist eine Zimmerei & Sägerei mit Holzhandel in Ramosch im Unterengadin. Wir beschäftigen zehn Zimmerleute, zwei Zimmermannslehrlinge und drei Sägerei-Mitarbeiter. Die Marangunaria Beer SA haben meine Frau und ich im Jahr 2015 gegründet. Nach fünf Jahren reinen Zimmereibetriebs konnten wir die Räumlichkeiten mit der bestehenden Sägerei der Firma Resgia Koch in Ramosch übernehmen. Seither schneiden wir total ca. 1000 fm ein – und die Tendenz ist steigend.

Wie lange wird bei Ihnen schon mit Föhrenholz gearbeitet, und woher stammt die Idee?

Auf der Suche nach einer Alternative zum Arvenholz, vor allem im Aussenbereich, sind

34 Einheimisches

–

Föhrenholz

Michi Beer, Geschäftsführer der Marangunaria Beer SA:

«Den Wert der einheimischen Bäume erkennen und schätzen, dazu gehört sicher auch unser Föhrenholz.»

wir vor circa drei Jahren auf die Föhre gestossen.

Wo und wie verwenden Sie in Ihrem Betrieb Föhrenholz?

In erster Linie verbauen wir das Föhrenholz im Aussenbereich. Das Föhrenholz eignet sich vor allem sehr gut für Terrassenböden, Balkongeländer sowie für Fassaden. Wichtig dabei ist, splintfreie Föhrenbretter zu verwenden, da der Splint wenig beständig ist und durch spezielle Pilze blau wird. Diese Seitenware verarbeiten wir weiter zu Latten oder verleimen sie zu Ständerholz.

Sie schneiden in Ihrer Sägerei auch selbst Holz ein, darunter auch Föhrenholz. Wie verhält sich das Holz beim Einsägen und worauf muss geachtet werden?

Ca. ein Drittel unseres jährlichen Einschnitts ist Föhrenholz, welches wir anschliessend zu fast 100 Prozent in unserer eigenen Zimmerei verarbeiten. Weil die Föhre sehr harzhaltig ist, lässt sie sich am besten in gefrorenem Zustand schneiden. Im Gegensatz zur Fichte, die man auch gut im Sommer schneiden kann, verklebt beim Einschneiden der Föhre im Sommer das Sägeblatt. Das Einschneiden ist überaus angenehm, weil sie sehr gut duftet.

35

Die Zimmerei und Sägerei Beer SA in Ramosch im Unterengadin setzt voller Überzeugung auf einheimisches Föhrenholz.

Gibt es Unterschiede punkto Verwendung von Föhrenholz früher und heute?

Früher wurde das Föhrenholz insbesondere für Fenster sowie für «Billigmöbel» gebraucht. Dadurch erhielt es einen eher geringen Stellenwert in der Bevölkerung. Heute ist das etwas

anders: Föhrenholz wird immer mehr als «günstigerer» Ersatz für Arvenholz verwendet, auch wenn es oft noch ein wenig Überzeugungsarbeit braucht

Welches sind die Vor- und Nachteile von Föhrenholz in der Zimmerei?

Es ist eine einheimische Holzart, die sich bei unserem Klima im Engadin speziell gut für den Aussenbereich eignet. Selbstverständlich kann die Föhre nach Belieben auch im Innenbereich verwendet werden. Im Prinzip kann Föhrenholz auch für Tragkonstruktionen eingesetzt werden (dafür gibt es aber leider noch keine offiziellen Normen). Als Nachteil könnte man erwähnen, dass der Splint für den Aussenbereich nicht geeignet ist. Deshalb kommen für unseren Gebrauch nur Bäume mit grösserem Durchmesser infrage.

Welche Föhrenarten, Sortimente und Qualität brauchen Sie?