Bündner Wald

Alternative Geschäftsfelder Jahrgang 75 | Dezember 2022

Mit Hand und Herz am Holz

Florinett AG:

Forstarbeiten & Rundholzhandel

Tel. 081 407 15 58

Bergholzzentrum

Sägerei

Tel. 081 407 11 74

Tonewood

Switzerland

www.florinett-holz.ch | www.tonewood.ch

Instrumentenholz

Tel. 081 407 21 34

Unser Unternehmen ist FSC zertifiziert: für eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft!

Ihr Partner für die professionelle Holzernte im Gebirgswald.

➢ Holzernte

➢ Transporte

➢ Holzhandel

Ihr FSC und PEFC zertifizierter Partner vom Wald bis ins Sägewerk.

ANZEIGE Schriftgrösse: 9.5 - 13

ANZEIGE

Inhalt

Titelbild: Ein Symbolbild für die vielfältigen Einflüsse auf Wald und Forstdienst, das jeder für sich selbst interpretieren kann.

Jörg Clavadetscher)

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Die vielfältigen Leistungen der Wälder 8 Der Wald – Erwartungen von Freizeit und Tourismus 12 Biodiversität im Wald ist weder Nutzungsverzicht noch Luxus . 18 Sicherstellung der Waldleistungen – welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? 26 Klimawandel und dessen Auswirkungen auf den Südtiroler Wald 31 Bayerns Wälder, gut gerüstet für den Klimawandel? 34 Programm «Klimafitter Bergwald Tirol» erfolgreich gestartet 37 Mykorrhizapilze – die geheimen Helfer im Wald 40 Der Anbau von Speisepilzen auf frisch gefälltem Holz . . . . . 47 Ein Ahorn zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 52 Graubünden Holz an der OLMA 2022 – «aifach gspunna» 54 «HOLZ futuro 2023+» und «Neuauftritt» Graubünden Holz . . 56 Nachruf für Oskar Hugentobler-Holenweg 60 Ein «AWN-Schwergewicht» verabschiedet sich 62 Vorschau «Bündner Wald» Februar 2023 . . . . . . . . . . . 63

(Bild:

37 40 26

Blauer Himmel, Berge, Wald und Spuren im frischen Schnee. Mit diesem Bild und der dazugehörigen Winterromantik bedanken wir uns bei all unseren Autorinnen und Autoren für ihre grossartige Unterstützung, unseren Inserenten für ihre Treue und allen Leserinnen und Lesern für das Interesse am Bündner Wald. Das Bündner Wald Team wünscht allen eine lichtvolle Advents- und Weihnachtszeit. (Bild: Jörg Clavadetscher)

Geschätzte Lesende. Das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Nichts Neues im Dezember. Wir wünschen einander ruhige Tage im Kreise der Familie oder guter Freunde. Auch nichts Neues. Baustellen müssen bis Weihnachten abgeschlossen sein, das Holz soll noch vor dem ersten Schnee aus dem Wald geführt werden und wir merken alle, wie uns die Zeit davonläuft. Nochmals nichts Neues. Ob all dem Altbekannten hoffen wir, Ihnen in diesem «Bündner Wald» doch einiges Neues präsentieren zu dürfen oder zumindest Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel präsentieren zu können. Neu in diesem Heft ist zumindest, dass wir zu einem grossen Teil mehr oder weniger stark vom angekündigten Schwerpunktthema abweichen. Dies ist nicht auf eine neue Strategie des «Bündner Wald» zurückzuführen. Die Gründe für diese Abweichung sind vielfältig. In den Ausgaben vom August und Oktober 2022 hatten wir für verschiedene Beiträge zu wenig Platz. Zusätzlich unterliefen uns bei einem Artikel im August (Mykorrhiza, ab Seite 40 in diesem Heft) einige Fehler, welche zu korrigieren sind. Somit präsentiert sich hier eine Ausgabe, die in vier Teile gegliedert ist: Einen ersten mit vier Beiträgen zum geplanten Schwerpunktthema, welche auch am Waldkongress vom 1. September 2022 in Bern angesprochen wurden. Im zweiten Teil folgen ab Seite 31 drei Nachträge aus der «Klimawandel-Ausgabe» vom Oktober 2022. Der dritte Teil widmet sich auf den Seiten 40–51 den Pilzen (erwähnte Korrigenda und ein Nachtrag der Ausgabe vom August dieses Jahres). Im hintersten Bereich des Hefts finden Sie fünf kurze Beiträge zu Graubündens Wald- und Holzszene.

Einem aufmerksamen Leser fielen in unserer Ausgabe vom April 2022 noch zwei nicht ganz korrekt wiedergegebene Details auf, welche hier noch korrigiert sein sollen:

Tschiertschen wird in jenem Heft als Walserdorf beschrieben. Auf der offiziellen Homepage der Gemeinde Tschiertschen-Praden ist zu lesen, dass der Zeitpunkt der ersten Besiedelung in Tschiert-

schen nicht bekannt ist, wahrscheinlich aber im Mittelalter durch die Romanen erfolgte. Um 1300 erfolgte dann die Ansiedlung der Walser, welche von der Stammkolonie Davos über den Strelapass das Schanfigg erreichten.

Das Hauptgebäude der Sennerei Maran wird in einer Bildlegende als typisches Walserhaus beschrieben. Ursprünglich, also vor der Umnutzung für die Sennerei, handelte es sich hierbei offenbar nicht um ein Haus, sondern um einen Stall.

Die Forstbetriebe und der Wald sind in der Tat in sehr viele verschiedene «Geschäftsfelder» eingebunden. Doch so manches dieser Felder muss oder kann beim näheren Betrachten nicht klar als «Geschäft», sondern ebenso gut als «Einflussfaktor» oder «Nutzeranspruch» bezeichnet werden. Deshalb präsentieren sich gewisse Geschäftsfelder von Wald und Forst auf den ersten Blick nicht glasklar als ein solches. Der Wald ist wahrlich ein Multitalent, wie es Dominik Brantschen auf Seite 26 auf den Punkt bringt. In dieser «Umgebung» scheint der Wald für das menschliche Bewusstsein hierzulande manchmal schon eher ein Nebendarsteller zu sein, als eben das grosse Umspannende, das uns vieles überhaupt erst ermöglicht. So durfte ich unlängst erfahren, wie die Zusammenarbeit zwischen Wald und Tourismus in einer grossen Tourismusdestination in den Alpen funktionieren kann, beziehungsweise in welcher Form und an welchem Ort der Wald dort noch seine Berechtigung hat oder sucht.

6

Editorial

Redaktor Jörg Clavadetscher

Für jeden Einsatz haben wir die passende Maschine.

• Eco-log 590e mit Traktionswinde

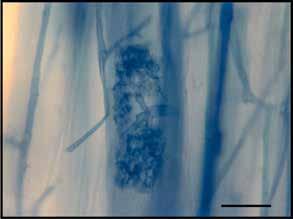

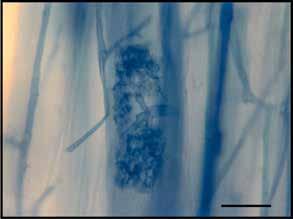

• Eco-log 560e mit Mehrbaumaggregat

• John Deere 1510E mit Traktionswinde

• John Deere 1010E

• Eco Log 574 F mit 800er Bereifung

• Hacker Albach Diamant 2000

• Spezialschlepper mit 9+13t Seilwinde und starkem Kran mit Greifersäge

• Bobcat mit Seilwinde und Zubehör

Ihr Spezialist für die vollmechanisierte Holzernte am Hang!

Volktrans GmbH

Neulöserweg 5 7205 Zizers

Tel: 079 246 52 16

Mail: info@volktrans.ch

www.volktrans.ch

Giesserei Chur AG

Eisengiesserei Modellbau

Tel. 081 286 90 50

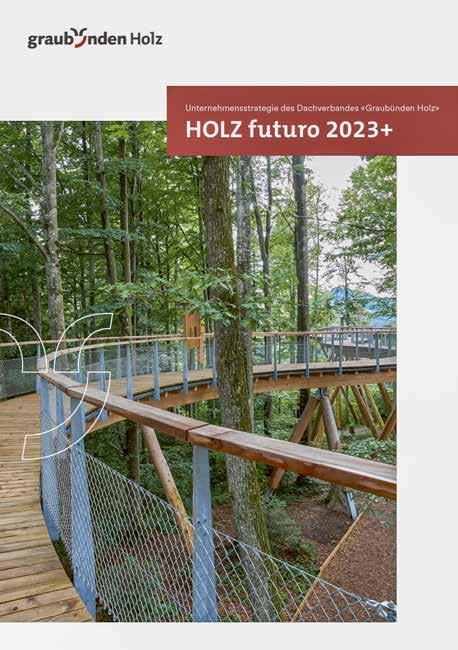

Fax 081 286 90 59

E-Mail: info@giesserei-chur.ch

Querrinnen für Waldund Güterwege

Neubau

- optimale Verankerung

-flexible Längenanpassung

- bewährter Werkstoff

Unterhalt

- problemlose Reinigung mit Pickel

- keine losen Verschleissteile wie Roste, Balken usw.

- auf Wunsch mit Mittelsteg für Parkplätze, Fussgängerzonen

ANZEIGE

ANZEIGE

Die vielfältigen Leistungen der Wälder

Zu Beginn des Jahrtausends beauftragte der Generalsekretär der Vereinten Nationen UNO Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, eine Bestandsaufnahme über den Zustand der Ökosysteme, von denen wir abhängen, zu machen. Der wissenschaftliche Bericht wurde 2005 vorgelegt, seine Kernaussage lautete: «Jeder und jede ist auf die Natur und die ökologischen Leistungen (die von den Ökosystemen erbracht werden) angewiesen, um bei guter Gesundheit ein menschenwürdiges und sicheres Leben zu führen.»

Der Bericht definiert Hauptkategorien von Ökosystemleistungen, von denen hier drei zusammengefasst werden:

– Versorgungsleistungen: Bereitstellung von Nahrung, Wasser, Baumaterial (Holz), Fasern, Rohstoffen für Arzneimittel

Regulierende Leistungen: Regulierung von Klimabedingungen, Abfluss von Oberflächenwasser, physischer Schutzwaldeffekt, z. B. vor Steinschlag, Regulierung der Populationsgrössen von Schadorganismen, Wasserfilterung, Ausgleichen von Schadstoffkonzentrationen (bspw. aus Abfallbeseitigung), Bestäubung

– Kulturelle Leistungen: Leistungen, die Erholung, (Natur)Tourismus, ästhetischen Genuss und spirituelle Erfüllung fördern

Die Ökosystemleistungen des Waldes – kurz «Waldleistungen» – umfassen somit alle wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Vorteile, die Einzelpersonen und die Gesellschaft aus dem Wald ziehen.

Funktionen und Leistungen des Waldes sichern. In der Schweiz sind die Waldfunktionen in der Bundesverfassung verankert, um ihren Fortbestand zu sichern (Art. 77 BV): «Der Bund sorgt dafür, dass der Wald seine Schutz, Nutz und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann. Er legt Grundsätze

8

–

Michael Reinhard

Schutzwald bei Ritzingen VS. (Bild: Flurin Bertschinger, ExPress/BAFU)

über den Schutz des Waldes fest. Er fördert Massnahmen zur Erhaltung des Waldes.» Das Schweizer Konzept der Waldfunktionen ähnelt dem der oben erwähnten Leistungen. Die Funktionen stellen die «Aufgaben» dar, die der Wald erfüllt und erfüllen soll, um uns zu schützen, zu versorgen und zu unserem Wohlbefinden beizutragen. Vereinfacht kann man sagen, dass der Wald Leistungen erbringt und damit Funktionen erfüllt. Um diese beiden Konzepte zu verdeutlichen, hat das BAFU kürzlich eine Tabelle erstellt, die das Verständnis der Begriffe Leistungen und Funktionen erleichtert (Waldzustand und Waldfunktionen (www.bafu. admin.ch/wald ➝ Fachinformationen ➝ Zustand und Funktionen))

Was als Waldfunktion gilt, wird in der Praxis in einem Mitwirkungsverfahren in der Waldplanung definiert, im Rahmen von regionalen oder kantonalen Waldentwicklungsplänen. Die Funktion «Schutz vor Naturgefahren» wird meistens als vorrangig angesehen und geht einher mit der Festlegung von Flächen, die der Holzproduktion, der Erholung und dem Naturschutz dienen. Dieses Prinzip der Multifunktionalität verlangt eine Waldwirtschaft, die es den Wäldern ermöglicht, mehrere Funktionen gleichzeitig zu erfüllen.

Waldleistungen in Politik und Praxis

Ein vorrangiges Ziel der aktuellen «Waldpolitik. Ziele und Massnahmen 2012–2014» ist die Holzproduktion (Ziel 1: Das nachhaltige Holznutzungspotenzial der Schweizer Wälder wird unter Berücksichtigung der Standortbedingungen ausgeschöpft). Es wird mit der Ressourcenpolitik Holz um die Holzverarbeitung und -verwendung weitergeführt. Weitere vorrangige Ziele sind die Funktionen des Schutzes vor Naturgefahren (Ziel 3) und des Naturschutzes (Ziel 4). Die übrigen Waldleistungen werden unter ökonomischen Gesichtspunkten (Inwertsetzung bestimmter Leistungen) sowie unter dem Aspekt des Wohlfahrtsnutzens für die Bevölkerung, insbesondere für Erholung und

Freizeit, betrachtet (Ziele 6.2 und 10): «Der Bund unterstützt die monetäre Bewertung der Ökosystemleistungen der Wälder und, falls erforderlich, der städtischen Waldbestände». Er «schlägt einen Plan für die Abgeltung der Ökosystemleistungen (oder Leistungen) der Wälder vor». Das BAFU hat sich insbesondere mit den Leistungen des Waldes zur Trinkwasserfilterung und zur Speicherung von CO² befasst. Die Erholung im Wald ist Gegenstand der Bundesstrategie «Freizeit und Erholung im Wald», die seit 2018 umgesetzt wird.

Entsprechend einer aktuellen Studie der Berner Fachhochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL, verfolgen die ausgewähl-

9

Biodiversität im Wald. (Bild: Jeroen Seyffer/BAFU)

ten Waldbesitzer und -besitzerinnen von sich aus Ziele, die in direktem Zusammenhang mit den Leistungen ihres Waldes für die Gesellschaft stehen: CO²-Sequestrierung, Wasserfilterung, Biodiversität und Schönheit sind für eine Mehrheit der Waldbesitzenden prioritäre Ziele. Die Einführung von Inwertsetzungssystemen für gewisse Leistungen ist möglich, aber relativ komplex. So haben sich mehrere Partnerschaften zwischen Trinkwasserversorgern und Waldbewirtschaftern herausgebildet. Bei der CO²-Speicherung übersteigt das Angebot die Nachfrage auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt.

Die Attraktivität des Waldes für die Menschen in der Schweiz ist ungebrochen, das zeigen die Ergebnisse der Umfrage Wald-Monitoring-Soziokulturell (WaMoS). Der Wald ist so beliebt, dass einige Kantone das Bedürfnis haben, die verschiedenen Aktivitäten im Wald besser steuern zu können. Auch in Städten werden die Bäume immer wichtiger für die Bevölkerung: Die urbane Forstwirtschaft wächst rasch, insbesondere um angesichts des Klimawandels eine besondere Leistung zu erbringen: den Schutz vor Hitze.

Strategische Schwerpunkte und aktuelle Projekte

Dank des Konzepts der Waldleistungen kann der Nutzen, den die Bevölkerung aus den Waldökosystemen und den Bäumen hat, ganzheitlich betrachtet werden. Dies ermöglicht, die von diesen natürlichen Ressourcen erbrachten Leistungen wirtschaftlich zu bewerten und sich auf neue gesellschaftliche Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu konzentrieren.

Das BAFU arbeitet mit zahlreichen Partnern und Partnerinnen an der Thematik der Ökosystemleistungen des Waldes. Der Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf dem politischen und ökonomischen Potenzial, das mit der Bewertung und Inwertsetzung von Waldleistungen verbunden ist. Die ökonomische Bewertung von Leistungen wird in vielen Bereichen angewendet. Die Integration dieser Bewertung in die Statistik und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist beispielsweise Gegenstand einer vom BFS geleiteten Pilotstudie mit dem Schwerpunkt Waldleistungen. Ebenfalls als Pilotprojekt haben Gemeinden Waldleistungen definiert und werden sie bewerten, um für ihre politische Entscheidungsfindung besser informiert zu sein.

Leistungen des Waldes in Wert setzen

Das Potenzial für die Inwertsetzung dieser Waldleistungen hängt von vielen Faktoren ab. Gemäss den Ergebnissen der neuesten Waldumfrage WaMoS ist

10

Neues Trinkwasserreservoir am Gurten, Gemeinde Köniz. (Bild: Adrian Schmutz, BAFU)

die Schweizer Bevölkerung der Ansicht, dass viele Waldleistungen vom Staat bezahlt werden sollten. Das Entstehen neuer Märkte, wie der für CO²-Kompensationen, kann hier eine treibende Kraft sein. Trinkwasserentnahmen, die in Gebieten mit Wäldern erfolgen, erfordern häufig den Aufbau lokaler Partnerschaften zwischen Wasserversorgern und Förstern. Schliesslich entstehen auch Innovationen aus der Nähe der Bevölkerung zu ihren Wäldern: «Waldbäder» und Waldfriedhöfe sind Beispiele dafür. Das BAFU unterstützt Waldakteure und -akteurinnen mit Informationen und Best-Practice-Beispielen.

Der Bund und mehrere Kantone nutzen das soziokulturelle Monitoring WaMoS, um zu sehen, wie sich die Wahrnehmungen der Schweizer Bevölkerung in Bezug auf die vom Wald erbrachten Leistungen entwickeln. Auf der Grundlage der Ergebnisse des European Forest Institute führt das BAFU bis 2024 eine explorative Studie durch. Sie soll helfen, den Austausch zwischen der Bevölkerung und der Forstwirtschaft über die Leistungen des Waldes zu stärken.

Perspektiven im Zusammenhang mit der integralen Wald- und Holzstrategie 2050

Das BAFU entwickelt derzeit in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen und weiteren Akteuren und Akteurinnen eine integrale Wald- und Holzstrategie für den Zeithorizont bis 2050. Die Waldpolitik und die Ressourcenpolitik Holz sollen dabei zusammengeführt werden, entsprechend dem gesamtheitlichen Konzept der Ökosystemleistungen. Diese Strategie soll als ganzheitlicher Ansatz (Gleichgewicht von Schutz- und Nutzaspekten) unter Berücksichtigung von relevanten Sektoralpolitiken (Klima, Energie, Biodiversität, etc.) formuliert werden. Die Wald- und Holzstrategie 2050 muss in der Lage sein, den gesetzlichen Auftrag umzusetzen und dabei die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Ansprüche optimal aufeinander abzustimmen. Dabei soll die Strategie die sektoriel-

len Politiken und dahinterstehenden Akteurinnen und Akteure bestmöglich koordinieren. Es gilt, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, wie die Topographie der Schweiz, unsere föderale Struktur und die Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen und die grosse Vielfalt an Wäldern mit ihren Waldleistungen zu nutzen und weiter zu stärken. Die Strategieentwicklung erfolgt in einem komplexen und unsicheren sektorübergreifenden Kontext: Die Herausforderungen in den Bereichen Klima, Energie und Biodiversität sowie mit den aktuellen Entwicklungen wie der Covid-Pandemie und geopolitischen Krisen wie dem Krieg in der Ukraine sind gross. Deshalb ist es wichtig, eine kohärente Strategie mit Zielen und Massnahmen für die Zeit bis 2050 zu entwickeln. Sie wird dazu beitragen, dass der Wald resilient bleibt und die Waldleistungen langfristig für die Menschen gesichert werden können.

Referenzen

Coleman Brantschen, Evelyn Constance; Arnold, Rolf; Müller, Alexandra (2022). Bedürfnisse von Waldeigentümern/innen an die Beratung. Wald und Holz, 103(1), S. 1–3, WaldSchweiz.

Godi, François (2020): Wald und Wasser: Partner werden! Der Wald 4/20.

BAFU 2022: Umfrage im Rahmen des soziokulturellen Waldmonitorings (WaMos 3). www.bafu. admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/etat-et-fonctions-des-forets/observationdes-forets/bevoelkerungsumfrage-wamos.html.

Winkel, Georg; Lovric´, Marko; Puelzl, Helga; Adams, Sarah; Wunder, Sven; Fernández, Gerard; Vacik, Harald; Lundhede, Thoma, Jellesmark Thorsen, Bo (2022): Four pathways to govern Europe’s multiple forest ecosystem services. Policy brief. https://sincereforests.eu/wp-content/uploads/2022 /0 5/SINCERE-Policy-Brief-web.pdf

11

Michael Reinhard leitet beim Bundesamt für Umwelt BAFU die Abteilung Wald.

Der Wald – Erwartungen von Freizeit und Tourismus

Der Wald, oftmals Mittelpunkt des Freizeit- und Erholungsdrangs von Menschen, muss vielen Erwartungen standhalten. Die TourismusMacher sind sich dieses Fakts bewusst und versuchen, einen Weg zwischen Nutzen und Schützen zu finden, zu Gunsten des Waldes und der Tourismuswirtschaft.

Bruno Fläcklin

12

Lichtkunst-Schule Nominal-Mondsucht – Zauberwald 2021.

(Bild: © Cemil Erkoc)

Wir kennen sie alle, die schönen Bilder von perfekt gefärbten Herbstwäldern, welche Lust auf Ausflüge in die herrlichen Naturlandschaften machen. Kindheitserinnerungen an spannende Abenteuertage im Wald, das Holzen und Feuermachen, das Sammeln von Kastanien oder das endlose Rascheln durch gefallenes Laub unterstützen diese Lust zusätzlich, Zeit im Wald ist Erholung, Spass und Spiel zugleich. Die wenigsten Waldbesucher sind sich bewusst, was hinter einem gepflegten Walderlebnis für kleine und grössere Bestrebungen stehen, welche Regeln in einem Wald gelten, oder gar wem der Wald gehört.

Die Schutzraumfunktion des Waldes hat auf den Tourismus einschneidende Wirkung. Für viele Tourismusregionen in den Bergen sind Schutzwälder wichtig, um die Dörfer, Zufahrtsstrassen und Skipisten von Lawinen oder anderen Naturereignissen zu schützen. Die Pflege des Schutzwaldes obliegt meist den Händen von Gemeinden und Kooperationen, die sich ihrer Aufgabe bewusst sind; die wenigsten Personen allerdings können nachvollziehen, wie viel Arbeit in einen gesunden Schutzwald investiert werden muss. Hier kann der Tourismus wertvolle Informationsvermittlung betreiben, mittels Integration von Infos auf Websites, Organisation von Führungen und Wissenstransfers. Nicht weniger wichtig ist der Wald als Schutzraum für Wildtiere. Gerade in intensiv genutzten Berg- bzw. Waldgebieten müssen Wildtiere Rückzugsmöglichkeiten finden, wo sie sich ungestört ausruhen können. Bei der Weiterentwicklung von Erlebnisräumen sind Touristiker wie auch Gemeindebehörden angewiesen, diese Schutzfunktion in Entwicklungen einzubeziehen. Die enge Zusammenarbeit mit Forst, Wildhut, aber auch Naturschutzverbänden, ein gemeinsames Verständnis von «Schützen» und ein aktiver Austausch zwischen allen beteiligten Partnern bringen die notwendigen Themen auf den Tisch und man findet Lösungen.

Der Wald als Erholungs- und Freizeitraum

Der Wald wird von der Schweizer Bevölkerung primär als Erholungs- und Freizeitraum angesehen. Egal ob von naturliebenden Spaziergängern, von bewegungsbegeisterten Familien, vom Spitzensportler bis hin zu frischluftorientierten Gruppen aller Altersklassen, der Raum wird als «Aufenthaltsraum» für die Freizeitbeschäftigung genutzt. Vielerorts sind die «Spielplätze» deutlich markiert und für die Öffentlichkeit freigegeben. Seien es gut präparierte Waldstrassen, Forstwege oder Naturtrails, seien es Vita-Parcours, Erlebniswege oder Waldspielplätze, neu sind auch Räume für Wald-Yoga, für Waldbaden oder Wald-Meetings. Die Nutzungen sind in diesen Erlebnisräumen meistens klar definiert und vorgegeben und der Nutzer weiss, sich ordnungsgemäss darin zu bewegen.

Schwieriger ist die Handhabung mit Benutzern von Waldräumen, welche sich ausserhalb der bekannten Wege befinden. Orientierungsläufer, Pilzler, Trailrunner und Biker, sie alle suchen das spezielle Abenteuer, das einsame Erlebnis oder den kulinarischen Höhepunkt eines feinen Essens. Diese Nutzergruppen sind schwierig zu kontrollieren und zu lenken, Schäden, welche durch die Nutzung entstehen, sind nicht zuzuordnen, und oftmals sind sich die Nutzer dieses Eingriffs in den Wald nicht wirklich bewusst. Frei nach dem Motto «Der Wald ist da und darf genutzt werden» haben die Frequenzen von Gästen in den Schweizer Wäldern in den letzten Jahren stark zugenommen.

Aus der Sicht des Tourismus sind diese Nutzungsgruppen wichtig für die Wertschöpfung einer Tourismusregion. Egal ob Tages- oder Feriengäste, ob Ein- oder Zweitheimische, ob Einzelpersonen oder Gruppen, jeder Gast in einer Region bringt wichtige Wertschöpfung in den Wirtschaftskreislauf der Region. In diesem Sinne haben die Tourismusregionen die letzten Jahre stark daran gearbeitet, die Gästelenkung zu intensivieren und zu verbessern. Verbunden mit Aktivitäten entlang der gewünschten

13

Der Wald als Schutzraum

Routen, in Form von Erlebnistafeln, Spielstationen oder gut präparierten Wander- und Bikewegen, ist der Gast meist gewillt, die geführten Wege zu nutzen und keinen Schaden zu verursachen. Bei der Errichtung von neuen Erlebniswegen oder Biketrails in Waldgebieten ist viel Kommunikation und Planung notwendig. In der Ferienregion Lenzerheide werden bei neuen Visionen/Projekten immer zuerst die Interessensgruppierungen an einen Tisch geholt. Vom Grundeigentümer über die politischen Gemeinden bis hin zur Jagd und dem Forst versuchen wir, in der ersten Projektphase die Ideen mit möglichen Killerkriterien zu durchleuchten, damit der Gang in die Gesetzesmühlen einfacher wird. Wichtig bei diesen Abklärungen ist ein langfristiger Fokus, der jährliche Wiederholungsübungen ausschliesst und der den involvierten Parteien eine kleine Sicherheit gibt, was die nächsten Jahre

noch auf sie zukommt (oder eben nicht). In einem nächsten Schritt werden die Ämter und Naturschutzverbände involviert. Hier gilt es, mögliche Nutzungsüberschneidungen zu identifizieren und mögliche Alternativen zu diskutieren. Im Anschluss wird das Projekt ausgearbeitet und nimmt den Weg des Gesetzes, in der Hoffnung, ohne grössere Verzögerungen umgesetzt zu werden. In der letzten Zeit haben in unserer Region vor allem die illegalen Bauten von Bikern für Aufregung gesorgt. In «Nacht und Nebelaktionen» werden Trails mit Unterstützung von Handwerkzeug in den Wald gehauen, um neue Erlebnisse zu gestalten. Gemeinsam mit den politischen Gemeinden und den Waldbesitzern haben wir verschiedene Massnahmen getroffen. Neben einer offiziellen, anonymen Trail-Meldestelle mittels QR-Code können neue Trails identifiziert und gemeldet werden. Der Ge-

14

Autschliweg. (Bild: zVg Ferienregion Lenzerheide)

meindewerkdienst baut diese illegalen Bauten soweit möglich zurück und verunmöglicht mittels natürlicher Barrieren das weitere Nutzen der Bauten. Gleichzeitig werden Informationstafeln aufgestellt, welche die Nutzer auf bestehende Trails verweist. Diese Aktionen haben – wie auch Information der Locals – dazu beigetragen, dass weniger illegale Trails gebaut worden sind.

Die Zusammenarbeit von Tourismus und Forst, aber auch Landwirtschaft und Gemeinde, ist die Voraussetzung für eine legale Nutzung der bestehenden Waldräume.

Aber wem gehört der Wald …

Diese Frage interessiert den Nutzer nur wenig. Die meisten Waldräume sind im öffentlichen Raum und werden für die Freizeitnutzug stark beansprucht. Der Nutzer selber macht sich keine Ge-

danken, wem der Wald gehört, wer für die Hege und Pflege des Waldes verantwortlich ist und wer diese Vorkehrungen und Arbeiten bezahlt. Der Wald war immer da und wird es immer sein, und zwar kostenlos.

Meistens stört man sich dann daran, wenn durch intensive Waldnutzung die Forststrassen wie Autobahnen in die Wälder gesägt wurden, wenn die Waldlichtungen unordentlich aussehen oder wenn durch Nässe der Dreck an den Schuhen klebt. Dann interessiert man sich eher, wer dafür verantwortlich ist. Auch hier bleiben die Wald-Gäste mit offenen Fragen zurück, die man nur durch Information und Kommunikation beheben kann. Direkt vor Ort oder über Regionalzeitungen und Informationen auf Gemeindewebsites.

Hier ist eine Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, den Waldbesitzern und dem Tourismus

15

Globi Wanderweg. (Bild: zVg Ferienregion Lenzerheide)

anzustreben, auch in stadt- und agglomerationsnahen Gebieten. Informationen mit Hinweisen zum Nutzen des Waldes könnten Verständnis fördern und Fehlverhalten einschränken.

… und wer übernimmt die Kosten?

Diese Frage beschäftigt Tourismusregionen tagtäglich. Viele Infrastrukturen in Tourismusgebieten werden durch die Gemeinden finanziert, wo möglich über Gästetaxen oder über die öffentlichen Steuergelder. Tagesgäste bezahlen meist keine Entschädigung zur Nutzung von öffentlichen Räumen und Infrastrukturen und bringen auch weniger Wertschöpfung als Aufenthaltsgäste.

In den meisten grösseren Tourismusdestinationen werden Gästetaxen auch zur Erstellung und zum Unterhalt von Wanderwegen, Biketrails oder weiteren Infrastrukturen genutzt. Hier kommen oft-

mals auch private Waldeigentümer in den Genuss von Unterstützungen bei Sanierungen oder Ausbauten. Dennoch können selten alle Kosten überwälzt werden.

Viele Entschädigungsmodelle werden in Tourismusregionen bereits eingesetzt, mit mehr oder weniger Erfolg. Ein Benutzer von Seilbahninfrastruktur bezahlt für die Beförderung per Bahn/Sessellift, aber nicht für die Benutzung der Trails. Langläufer kaufen einen Loipenpass für die Benützung der präparierten Loipen, Wanderer und Spaziergänger hingegen werden meist nicht zur Kasse gebeten, höchstens über Parkplatzgebühren. Es ist aber allgemein auch miteinzubeziehen, dass der Tourismus in den meisten Regionen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und Waldbesitzer oftmals indirekt von der Nutzung des Waldes profitieren können, sei dies durch Verkauf von Landwirt-

16

Classic Corner Zauberwald 2021. (Bild: © Cemil Erkoc)

schaftsprodukten im Selbstverkauf oder an Leistungsträger der Region, durch Steuereinnahmen grosser touristischer Leistungsträger oder durch Mitfinanzierung von Bund und Kanton.

Fazit

Tourismus ohne eine gepflegte Waldnutzung ist nicht vorstellbar. Das Zusammenspiel zwischen Waldbesitzer, Behörden und Tourismusorganisationen ist sehr wichtig und ein gemeinsamer Konsens zu suchen. Das touristische Wertschöpfungsmodell von Krippendorf aus dem Jahre 1984 gilt auch heute noch; jedes Zahnrad im touristischen Motor ist notwendig und reagiert auf eine Veränderung im Kreislauf.

Bruno Fläcklin ist Leiter Destinationsentwicklung der Ferienregion Lenzerheide und kennt die Bedürfnisse der einzelnen Destinationsgemeinden und Leistungsträger bestens.

17

ANZEIGE Jetzt Mitglied werden und profitieren! Mehr Informationen unter graubuendenholz.ch

Biodiversität im Wald ist weder

Nutzungsverzicht noch Luxus

Schweizer Bevölkerung, Waldbesitzerinnen und Entscheidungsträger – wir alle sind auf Biodiversität angewiesen. Es braucht ein Verständnis, wie unsere Nutzungsansprüche am Wald mit Biodiversität zusammenhängen. Dieser Artikel ist eine Einladung, die Ökosystemperspektive einzunehmen und die natürliche Vielfalt im Wald als Grundlage für die Ökosystemfunktionen zu betrachten. Diese Betrachtung ist facettenreich und führt über Pflanzengesellschaften hinaus bis in die Tierwelt des Waldes.

Josia Orlik, Dr. Urs Leugger-Eggimann

Biodiversität im Wald ist nicht einfach eine weitere Nutzungsform

Die gesellschaftlichen Nutzungsansprüche an den Wald sind enorm. Sie reichen von der Holzgewinnung, der Wasserfiltrierung, dem Schutz vor Naturgefahren, der CO²-Speicherung, der Erholungsnutzung bis hin zur Biodiversität. Dass die Biodiversität im Wald ihren Raum braucht, ist allgemein bekannt. Überspitzt ausgedrückt stellt sich dann oft die Frage: Hat sie eher hinten links oder doch besser vorne rechts noch Platz? Tatsächlich wird die Biodiversität meist auf gleicher Ebene wie die Trinkwassergewinnung, die Holzproduktion, die CO²-Speicherfunktion sowie die Erholungsfunktion des Waldes gedacht. Diese Gleichstellung legt nahe, dass der Erhalt und die Förderung von Lebensräumen und Arten bloss eine Bewirtschaftungsmöglichkeit neben vielen anderen sei. Das ist falsch: Die anderen Nutzungen sind auf die biologische Vielfalt angewiesen, da sie die Grundlage eines funktionsfähigen Ökosystems darstellt! Problematisch ist das Verständnis der Biodiversität als ein optionaler Nutzungsanspruch insbesondere zu den jetzigen Zeiten des Klimawandels, der zu hohen Nährstoffdepositionen und der teilweise (zu) intensiven Nutzung durch Erholungssuchende. Der Wald gerät zunehmend unter Druck. Trockenheit, Hitze, Bodenversauerung, Erosion, fehlende

natürliche Verjüngung und weitere Störungen wie gebietsfremde Arten bringen das sensible Gleichgewicht der Waldökosysteme längerfristig ausser Balance. Um diesen Ungewissheiten zu begegnen, braucht es naturnahe, vielfältige, dynamische, also biodiverse und standortangepasste Wälder. Solche Ökosysteme sind, nach wissenschaftlichem Konsens, resilienter (Wohlgemut et al., 2019) und können dank ihrer Widerstands- und Anpassungsfähigkeit die gesellschaftlichen Erwartungen längerfristig erfüllen. Biodiversität ist somit die Grundlage für alles, was wir vom Nutz- und Schutzwald erwarten und verlangen!

Den erfolgreichen Weg weiterverfolgen Ein solches Waldökosystem liefert zwar nicht die maximal mögliche Holzernte, ist aber krisenresistenter und erfüllt Aufgaben, die man heute «Ökosystemfunktionen» nennt. Dabei profitieren wir langfristig von sauberer Luft, sauberem Wasser, einem nachwachsenden Baumaterial, dem Schutz vor Lawinen, Erdrutschen und Überschwemmungen sowie durch die Erholung im Wald auch von einer besseren Gesundheit. Im 19. Jh. ereigneten sich Überschwemmungen und Erdrutsche in Folge von Übernutzung. Wälder verloren damals ihre stabilisierenden Eigenschaften in der Landschaft (Della Casa et al., 2015). Zur Lösung dieser Krise

18

etablierte sich ein rechtlicher Waldschutz mit dem Anspruch einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Pro Natura möchte diesen erfolgreichen Weg weiterverfolgen und weiterentwickeln. Im Wirtschaftswald können dabei Ernteausfälle entstehen, wenn bei der Holzernte Sturmholz liegen gelassen oder Biotopbäume stehen gelassen werden. Etablierte Instrumente wie Natur- und Sonderwaldreservate und Alt- und Totholzinseln tragen hier

bereits zu einer angemessenen Entschädigung des Nutzungsverzichts bei (BAFU, 2022).

Der Wald ist unbezahlbar

Die Kosten bei einem Nutzungsverzicht dürfen jedoch nicht mit der Inwertsetzung von Ökosystemfunktionen gleichgesetzt werden. Immer mehr Stimmen aus der Waldbranche fordern beispielsweise die Abgeltung von CO²-Speicherung oder

19

Der Blick vom Taminser Calanda zeigt, dass in Graubünden der nächste Wald nie weit ist. Bei allen Nutzungsansprüchen an den Wald vor unserer Haustüre darf nicht vergessen werden, dass Biodiversität keine Nutzung, sondern die Voraussetzung für jegliche Nutzung ist. (Bild: Pro Natura)

Totholz ist nicht nur ein wichtiger Lebensraum, Wasserspeicher und Nährstofflieferant, es schützt auch vor Naturgefahren und Verbiss. (Bild: Pro Natura)

der Erholungsfunktion eines Waldes. Speziell die Zertifizierung von Kohlenstoffsenken und deren Verkauf sieht Pro Natura kritisch. Einerseits dienen CO²-Zertifikate der alibimässigen Kompensation von CO²-Emissionen und führen nicht zu einem echten Klimaschutz. Andererseits ist das im Holz gebundene CO² nicht für immer gespeichert. Was geschieht also nach dem natürlichen Abbauprozess oder einem Brand eines als Kohlenstoffsenke zertifizierten Waldbestands? Der gespeicherte Kohlenstoff entweicht dabei als CO² in die Atmosphäre. Muss der Zertifikatskäufer nun das Zertifikat zurückgeben, respektive der Zertifikatsaussteller das Geld dafür zurückbezahlen? Das Kernanliegen von Pro Natura ist, dass sich in der Schweiz gesunde, vielfältige und widerstandsfähige Waldökosysteme

etablieren können. Diese bieten den heimischen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und erfüllen langfristig die vielseitigen Bedürfnisse der Bevölkerung. Ob der Weg dahin über den «Verkauf» von «Leistungen» der Natur führt, ist mehr als fraglich.

Wo steht der Bündner Wald aus Ökosystemperspektive?

Bis 2035 sollen in Graubünden 5,5 % der Waldfläche als Naturwaldreservate und weitere 9 % als Sonderwaldreservate vertraglich zu Gunsten der Biodiversität gesichert werden (AWN, 2020). Wird das Netzwerk durch Altholzinseln, Habitatbäume und Waldrandpflege ergänzt, haben wir ein solides Grundgerüst für die ökologische Infrastruktur im Wald. Die Bündner Strategie Waldbiodiversität

20

2035 hat mit den erwähnten Instrumenten alle notwendigen Pfeile im Köcher, um sich der Biodiversitätskrise entgegenzustellen. Entscheidend ist dabei, wo, wie und wie oft der richtige Pfeil eingesetzt wird. Beispielsweise bringt ein Sonderwaldreservat in den Südtälern dem Auerwild herzlich wenig, da es dort grundsätzlich nicht vorkommt. Arten mit spezifischen Ansprüchen brauchen spezifische Massnahmen am richtigen Ort, um ihr Überleben zu sichern.

Der ganze Wald ist Lebensraum

Um die Biodiversitätskrise abzuwenden, braucht es den ganzen Wald. Nur einen Prozentsatz Naturvorrangflächen auszuscheiden, verfehlt den Anspruch an funktionsfähige Ökosysteme. Bei einem Schutzwaldanteil von über 60 %, wie er in Graubünden besteht, muss die Biodiversität in die Schutzwaldpflege integriert werden. Egal welche Waldform, Waldbewirtschaftung oder Waldgesellschaft, es braucht Alt- und Totholz. Nicht nur für eine diverse Flora und Fauna, sondern auch, um sich den Veränderungen durch den Klimawandel anzupassen und die Verjüngung des Waldes sicherzustellen. Die Funktionen von Totholz als Wasserspeicher oder Ort der Verjüngung im Bergwald sind vielfach belegt (Lachat et al., 2019). Auch die Wichtigkeit alter Bäume für die Verjüngung und zum Schutz vor Hitze, Frost und Trockenheit ist nicht von der Hand zu weisen.

Mit Vielfalt zum Ziel

Diversität braucht es aber nicht nur im Baumalter, sondern auch in der Artenzusammensetzung. In Graubünden kommt die Fichte natürlicherweise in einem Grossteil der (Schutz-)Wälder vor, jedoch wurde sie als Brotbaum der Forstwirtschaft in den vergangenen Jahrhunderten auch an ihrem natürlichen Standort übermässig stark begünstigt. Mehr Diversität bei der Artenzusammensetzung ist ein Fernziel, auf welches inzwischen die meisten Forstreviere hinarbeiten. Sollte die Fichte in tieferen La-

gen in Graubünden zunehmend ausfallen, wie es Modellrechnungen der WSL prognostizieren (NCCS, 2021), braucht es Baumarten wie Weisstanne, Bergahorn oder Linde. Und es braucht sie schnell. Wegen der Klimaveränderung, der Freizeit- und Erholungsnutzung sowie den jüngsten energiepolitischen Entwicklungen geraten artenund strukturreiche Wälder auch in Graubünden zunehmend unter Druck. In der Diskussion um Erholungs- und Energieholznutzung darf nicht vergessen werden, dass vor allem vielseitige, standortangepasste Wälder mit genügend Verjüngung und Alt- und Totholz in der Lage sind, auf die Herausforderungen des Klimawandels flexibel genug zu reagieren.

Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume Wald ist ein Ökosystem mit komplexen Beziehungen zwischen Pflanzen, Tieren, Pilzen und Flechten. Dabei ist der Wald nicht nur ein Ort, wo Tiere leben, sie gehören mit zum Wald und gestalten diesen auch mit. Das geht von Tannenhäher und Eichhörnchen, die durch vergessene Futterverstecke bei der Ausbreitung und Verjüngung des Waldes mithelfen, bis hin zum Biber, welcher Bäume fällt und Bäche staut. Ebenfalls grosses gestalterisches Potenzial hat das Schalenwild, insbesondere beim Offenhalten von Waldblössen oder durch ihren Einfluss auf die Verjüngung.

Ab wann Wildbestände zu gross sind, entscheidet sich anhand unserer Nutzungsinteressen Zu wenig oder gar fehlende Verjüngung ist eine der grössten Sorgen in der Bergwaldwirtschaft. Das meistdiskutierte Thema ist dabei die Wildschadenthematik. Aktuelle Bündner Wald-Wild-Karten auf dem kantonalen GIS-Server weisen besorgniserregend grosse Verjüngungsproblemflächen mit Hotspots im Prättigau, Churer Rheintal, Schanfigg, Domleschg, Val Mesolcina und der Surselva aus (AWN, 2022). In einem naturnahen Waldökosystem gehört ein gewisses Ausmass an Verbiss und

21

Schäle mit dazu. Wie hoch Schalenwildbestände ohne menschlichen Einfluss in einem natürlichen Ökosystem wären, bleibt in unserer vielgenutzten Kulturlandschaft eine theoretische Diskussion. Vergleicht man die Schalenwilddichte in Graubünden mit weniger stark menschlich beeinflussten Lebensräumen wie etwa dem Yellowstone Nationalpark in den USA, zeigt sich, dass wir in Graubünden hohe Schalenwildbestände haben. Ab wann Schalenwildbestände zu hoch sind, entscheidet sich aber nicht am natürlichen Gleichgewicht, sondern anhand unserer Nutzungsinteressen und Ansprüche an den Wald. Stellen wir also den Anspruch an unseren Wald, dass dieser sich überall und jederzeit verjüngen kann, sind heute insgesamt die Schalenwildbestände in Graubünden und auch in den angrenzenden Kantonen und Nachbarländern zu hoch. Besonders in Schutzwäldern kann das lokal und regional zu einem Problem werden, da ohne Verjüngung die Schutzfunktion langfristig nicht mehr gewährleistet ist.

Wolf, Luchs und ihre Auswirkungen auf Schalenwild und die Verjüngung Hilfe bei einem Schalendwildmanagement, das eine natürliche Waldverjüngung ermöglicht, erfährt der Wald seit einigen Jahren von den zurückkehrenden grossen Beutegreifern. 2012 hat sich am Calanda das erste Wolfsrudel in der Schweiz seit der Ausrottung im 19. Jahrhundert gebildet. Die positiven Auswirkungen von grossen Beutegreifern auf das Ökosystem sind vielfach belegt. Dabei haben grosse Beutegreifer nicht nur Auswirkungen auf Beutetiere, sondern auch auf den ganzen Lebensraum. Auch wenn im Wald zehn Jahre eine sehr kurze Zeit sind, konnten in Graubünden Veränderungen festgestellt werden, die darauf hindeuten, dass Wolf und Luchs das Potenzial haben, zukünftig eine Schlüsselfunktion bei der Lösung des Wald-Wild-Konflikts einzunehmen. Beim Blick über die Grenzen bestätigen sich diese Beobachtungen weiter. Grosse Beutegreifer können

nicht nur hilfreich bei der direkten Regulation von Schalenwild sein, denn ihre Präsenz verändert auch das räumlich-zeitliche Verhalten des Schalenwildes (Kuijper et al., 2013). So wurde im Wolfskerngebiet des Bialowieza Nationalparks in Polen ein geringerer Verbissdruck festgestellt. Im Umkreis von 5 m von liegendem Totholz war der Verbissdruck zusätzlich reduziert, da dieses für die Beutetiere ein Hindernis bei der Flucht darstellen kann. Damit folgerten Kuijper et al., dass sich Einflüsse von grossen Beutegreifern durch indirekte funktionelle Effekte stärker auf die Verbisssituation auswirken können als direkte numerische Effekte. Ein Beispiel, wo ein solcher Einfluss deutlich festzustellen ist, ist der Kunkelspass zwischen den Gemeinden Pfäfers SG und Tamins GR. Dieser liegt mitten im Sommerlebensraum des ehemaligen Calandarudels. Hier konnten eine Reduktion des Schalenwilds sowie eine geringere Verbissintensität festgestellt werden (Beeli, 2017). Die Reduktion von Schalenwildbeständen kann durch Risse oder aber auch durch andere indirekte Effekte wie stressbedingte Abnahme der Reproduktionsrate erfolgen. Im Territorium von Wolfsrudeln kommt es ausserdem auch zu Abwanderung von Wild an den Rand der Wolfstreifgebiete (Banzer, 2018). Einzelne Wälder und Waldgebiete ausserhalb des direkten Einflussbereichs von grossen Beutegreifern scheinen während der noch laufenden Ausbreitung von Wolf und Luchs vermehrt unter Druck zu geraten, da sich das Schalenwild den Beutegreifern zu entziehen versucht und sich lokal stärker konzentriert. Aber auch in Gebieten mit grossen Schalenwildansammlungen und hohem Verbissdruck scheinen sich Verhaltensänderungen beim Wild bemerkbar zu machen, wenn grosse Beutegreifer im Umfeld vorkommen. Beispielsweise konnten Forstfachleute aus Untervaz in ihren Problemzonen feststellen, dass die Verjüngung zwischen liegendem Totholz besser aufkommt, während sie ausserhalb weiterhin stark verbissen wird (mündlich, Flury 2022).

Diese Beobachtung stützt die Annahme, dass di-

22

verse, strukturreiche Wälder auch in der Verjüngung einen Vorteil haben. Auch wenn Wölfe bevorzugt im offenen Gelände jagen, zeigen verschiedene Beobachtungen, dass Wölfe als taktisch versierte Jäger durchaus auch in der Lage sind, Wälder zu bejagen. Sehr erfolgreich in unwegsamen Wäldern jagt der Luchs als Lauerjäger. Seine positive Wirkung auf die Waldverjüngung konnte 2016 von Schnyder et al. im

Kanton St. Gallen und bereits 1999 von Rüegg et al. im Berner Oberland nachgewiesen werden. Bereits Sih et al. haben 1998 herausgefunden, dass das Ausweichen vor einem Beutegreifer zu einem erhöhten Risiko für das Beutewild führt, wenn im gleichen Gebiet ein anderer Beutegreifer eine komplementäre Jagdstrategie verfolgt. Wolf und Luchs haben durch die Kombination ihrer verschiedenen Jagdstrategien also das Potenzial, die Ver-

23

Ein gewisses Ausmass an Verbiss gehört zu einem natürlichen Waldökosystem. Zu einem Wildschaden wird es erst, wenn die natürliche Verjüngung nicht mehr möglich ist. (Bild: Pro Natura)

teilung des Wildes nachhaltig zu beeinflussen und damit das Aufkommen ausreichender Verjüngung zu begünstigen.

Freizeitnutzungen beeinflussen das Verhalten von Wild

Durch respektvolles Verhalten in der Natur kann jede und jeder einen Beitrag für ein gesundes Waldökosystem leisten. Neben grossen Beutegreifern und einer intensivierten jagdlichen Regulation von Schalenwild kann auch eine Reduktion von anthropogenen Störungen dabei helfen, Verjüngungsprobleme in den Griff zu bekommen. Beispielsweise drängen Freizeitaktivitäten oberhalb der Baumgrenze Gämsen hinunter in den Wald, was dort zu zunehmenden Wildschäden führen kann (AJF 2019). Unerwartete Störungen wie Downhillbiker mitten im Wald können das Verhalten von Schalenwild ebenso beeinflussen und zu Fluchtverhalten führen. Stress kann bei Rotwild zu einer erhöhten Aufnahme von kohlenstoffreicher Nahrung führen, wie Guariento et al. 2018 nachgewiesen haben.

Fazit

Im modernen Waldbau wird heute in der Schweiz stark auf naturnahen Wald und Naturverjüngung gesetzt, weil die Erfahrung der Vergangenheit gezeigt hat, dass ein standortangepasster und diverser Wald oft besser auf die Herausforderungen des Klimawandels und Naturereignisse reagieren kann, als ein künstlich designter und aufgeforsteter Wald. Auch Wolf und Luchs bereichern und stärken das Waldökosystem. Ähnlich wie bei der Naturverjüngung braucht es hier anfangs etwas Mut, die Natur für uns arbeiten zu lassen. Schlussendlich profitiert das Ökosystem aber als Ganzes, denn grosse Beutegreifer sind weit mehr als Schädlinge in der Landwirtschaft.

Wie wir den Wald in Zukunft pflegen und nützen, was wir für ihn investieren oder ob wir bereit sind, unsere individuellen Interessen für ein gesundes

Waldökosystem einzuschränken, entscheiden wir gemeinsam als Gesellschaft. Damit wir uns als Gesellschaft für einen biodiversen, klimafitten und gesunden Wald entscheiden können, bleibt es wichtig, die Bevölkerung über den Wald als Lebensraum, seine Funktionen, seine Bewohner und ihre Aufgabe im Ökosystem zu informieren. Denn nur was man kennt und versteht, kann man schätzen und schützen.

Josia Orlik leitet bei Pro Natura Graubünden die Waldbiodiversitätsförderprojekte in der «Aktion Spechte & Co.». Dr. Urs Leugger-Eggimann ist Geschäftsleiter von Pro Natura in der Geschäftsstelle Basel.

Aktion Spechte & Co.

Die Artenvielfalt im Wald steht trotz Anreizen zur Biodiversitätsförderung unter Druck. Mit der «Aktion Spechte & Co.» setzt sich Pro Natura auch in Graubünden für hochspezialisierte Arten, traditionelle Bewirtschaftungsformen und eine natürliche Waldentwicklung ein. Die regionale Aktion in Graubünden trägt mit ihren Projekten dazu bei, dass die Vielfalt der heimischen Lebensräume im Wald samt ihrer Flora und Fauna erhalten bleibt. Die Aktion ist auf zehn Jahre angelegt und dauert bis 2029 Darüber hinaus sind Pro Natura Graubünden und Pro Natura an verschiedenen Waldreservaten im Kanton beteiligt.

Quellen

Banzer M., 2018. Calanda Wölfe und deren Einflüsse auf das Wildtiermanagement im Kanton Graubünden (CH). Abschlussarbeit zur Erlangung der akademischen Bezeichnung Akademischer Jagdwirt, Universität für Bodenkultur Wien.

24

Beeli, F., 2017. Einfluss des europäischen Wolfes auf die Waldverjüngung in Nordbünden, Abschlussarbeit HAFL Zollikofen, 2017. Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2022. Programmvereinbarungen Wald https://www.bafu.admin. ch/bafu/de/home/themen/wald/fachinformationen/strategien-und-massnahmen-des-bundes/ programmvereinbarungen-wald.html, abgerufen am 31. Oktober 2022.

Guariento, R.D. et al., 2018. Prey adaptive behaviour under predation risk modify stoichiometry predictions of predator-induced stress paradigms. Functional Ecology, 32, 1631–1643.

Kuijper, D.P.J. et al., 2013. Landscape of fear in Europe: Wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Bialowiez ˙ a Primeval Forest, Poland. Ecography, 36(12), 1263–1275.

Lachat T., Brang P., Bolliger M., Bollmann K., Brändli U.-B., Bütler R., Herrmann S., Schneider O., Wermelinger B., 2019. Totholz im Wald. Entstehung, Bedeutung und Förderung. Merkbl. Prax. 52: 12 S. NCCS, National Center for Climate Services, 2021, FORTE Future App, https://www.nccs.admin.ch/ nccs/de/home/das-nccs/themenschwerpunkte/ waldfunktionen-und-klimawandel/zukuenftigewaldprojektionen.html, abgerufen am 27. Oktober 2022.

Rüegg, D., Baumann, M., Struch, M., and Capt, S., 1999. Wald, Wild und Luchs – gemeinsam in die Zukunft! Ein Beispiel aus dem Berner Oberland. Schweiz. Z. Forstwes. 150(9): 342–346.

Schnyder, J., Ehrbar, R., Reimoser, F. & Robin, K., 2016. Huftierbestände und Verbissintensitäten nach der Luchswiederansiedlung im Kanton St. Gallen. Schweiz Zeitschrift für Forstwesen 167 (2016): 13–20.

Sih a., Englung G., Wooster D., 1998. Emergent impacts of multiple predators on prey. Trends Ecol Evol 13: 350–355.

Verbund Waldbau Schweiz, 2020. Zu starker Wildeinfluss gefährdet Waldleistungen und die Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Abrufdatum: 18.1.2022. Aktualisierungsdatum: 31.8.2020.

Wohlgemuth Th., Jentsch A., Seidl R. (Hrsg.), 2019. Störungsökologie. UTB-Band Nr. 5018. Haupt, Bern. Seite 351.

Philippe Della Casa; Margrit Irniger; Anton Schuler: «Wald», in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 29.4.2015. Online: https:// hls-dhs-dss.ch/de/articles/0 07849/2015-04-29/, abgerufen am 27.10.2022.

25

ANZEIGE 7114 Uors / 7402 Bonaduz

Sicherstellung der Waldleistungen – welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

Der Wald ist ein Multitalent. Er erfüllt die in der Bundesverfassung verankerten Waldfunktionen und erbringt die von der Gesellschaft erwarteten vielfältigen Leistungen. Er schützt uns vor Naturgefahren, liefert sauberes Trinkwasser und produziert den nachwachsenden Rohstoff Holz. Zusätzlich kompensieren zwei Hektaren Wald im Jahr in etwa den CO2-Ausstoss eines Schweizers oder einer Schweizerin. Schlussendlich stellt er wertvollen Lebensund Erholungsraum und bietet eine willkommene Abkühlung an Hitzetagen.

Dominik Brantschen

26

Die Pflege und der Erhalt eines strukturreichen, resilienten Waldes bilden die Grundlage aller Waldleistungen. (Bild: LFI/WSL)

Einleitung

Mit der fortschreitenden Klimakrise kommen der Wald und seine Funktionen bzw. Leistungen mehr und mehr unter Druck. Dazu kommen die nach wie vor zu hohen Stickstoffeinträge, Schadorganismen, Wilddruck oder Konkurrenz durch Neophyten. Ein Blick ins Landesforstinventar (LFI4) zeigt, dass in den letzten Jahren die Waldstrukturen und Baumarten im Schweizer Wald vielfältiger wurden. Das ist erfreulich. Gleichzeitig hat jedoch der Anteil an nicht bewirtschafteten Wäldern weiter zugenommen. Ebenso die stark oder sehr stark geschädigten Bestände. Die erwartete klimabedingte Häufung von Hitzesommern wird den Stress auf den Wald noch weiter erhöhen. Es ist also nicht garantiert, dass der Wald in Zukunft noch im selben Ausmass Leistungen erbringen kann wie heute. Eine aktive Pflege und Bewirtschaftung ist dementsprechend für die Sicherstellung der Waldleistungen in den meisten Fällen unentbehrlich. Die Tatsache, dass die Kosten der Waldbewirtschaftung schon seit Jahren nicht mehr durch den Holzerlös gedeckt sind, verschärft die Lage zusätzlich. Es sind also zusätzliche Finanzierungsquellen notwendig.

Ein erster wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen denjenigen Leistungen, die ein gesunder, strukturreicher Wald «von allein» erbringt, und den Massnahmen, welche die Waldeigentümer bzw. seine Bewirtschafter durchführen, um einerseits die Resilienz und somit die «Leistungserbringungsfähigkeit» des Waldes hochzuhalten und andererseits, um gewünschte Waldleistungen gezielt zu fördern. Das kann im Rahmen der normalen, naturnahen Waldbewirtschaftung geschehen oder über gezielte Massnahmen, z. B die Bereitstellung von Erholungsinfrastruktur oder die damit zusammenhängende Sicherheitsholzerei. Die Waldeigentümer nehmen also bei der langfristigen Sicherstellung der Waldleistungen eine zentrale Rolle ein.

Heutige Beitragsmodelle konzentrieren sich grösstenteils auf die Sicherstellung der Waldpflege und somit auf die Stärkung der Resilienz des Waldes. Dazu

kommen Finanzierungsmodelle, die gezielt Waldleistungen und Massnahmen abgelten, die effektiv in einem bestimmten Waldstück gefördert werden sollen beziehungsweise bestellt werden.

Programmvereinbarungen Wald

Dass bei der Sicherstellung der nachhaltigen Pflege und Nutzung des Waldes Handlungsbedarf besteht, hat auch die Politik erkannt und im Rahmen der Motion Fässler zusätzliche CHF 100 Mio. bereitgestellt. Solche Beiträge der öffentlichen Hand geniessen laut der neusten Umfrage WaMos 3 in der Bevölkerung grossen Rückhalt. Ob diese Summe für die vielen Herausforderungen genügt, wird sich zeigen. Deutschland geht in eine ähnliche Richtung und hat zur Sicherstellung der Waldleistungen für die nächsten Jahre 900 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

Die Beteiligung von Bund und Kantonen im Rahmen der Programmvereinbarungen Wald ist ein wichtiges Element für den Erhalt der Resilienz des Waldes und seiner Funktionen. Doch genügt das? Nach wie vor handelt es sich bei den heutigen Beiträgen meist nur um Abgeltungen von Mehrkosten und Mindererträgen und nicht um eine wirkliche Inwertsetzung basierend auf berechneten monetären Werten des Waldes. So wird, um nur ein Beispiel zu nennen, der Wert der Schutzleistung in der Schweiz auf 4 Mrd. Franken pro Jahr geschätzt. Die effektiv ausbezahlten Beiträge von Bund und Kantonen beliefen sich im Jahr 2020 auf etwas mehr als CHF 160 Mio. Die ausbezahlten Beträge sind also im Verglich zu den berechneten Werten der erbrachten Schutzleistung wesentlich tiefer.

Dies ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass Doppelsubventionen im Beitragssystem nicht vorgesehen sind, sprich in einem Schutzwald häufig nur die Restkosten der Schutzwaldbewirtschaftung vergütet werden. Dies, obwohl derselbe Wald gleichzeitig wertvolle Habitate beherbergen oder Trinkwasser filtern kann. Das mag aus finanz- und

27

waldpolitischer Sicht sinnvoll sein (Hauptsache der Wald wird gepflegt), wird aber der Multifunktionalität des Schweizer Waldes bei Weitem nicht gerecht. Denn laut LFI erfüllt die Mehrheit der Schweizer Wälder mindestens zwei Funktionen gleichzeitig. Sollen also die Multifunktionalität des Waldes und die vielfältigen Waldleistungen konsequent und gerecht in Wert gesetzt werden, müssen andere Finanzierungsquellen her.

Markt und partnerschaftliche Verträge

Bei einigen Leistungen, z. B. der CO²-Speicherung, existiert bereits ein Markt. Projekte können über

den Verein Wald-Klimaschutz Schweiz durch den Verkauf von Zertifikaten auf dem freiwilligen Markt finanziert werden. Weitere Projekte, wie die Klimaleistungen von Wald und Holz in Wert gesetzt werden können, sind angedacht.

Auch partnerschaftliche Verträge spielen eine wichtige Rolle. So verfolgen beispielsweise kommunale Trinkwasserversorger und Waldeigentümer ähnliche Ziele: die Resilienz und somit die Filterfähigkeit des Waldes möglichst konstant hochzuhalten. Auch wenn bei bisherigen Projekten z. B. in der Romandie (Je filtre, tu bois) keine grossen Beträge geflossen sind, haben sie doch ei-

28

Viele Waldleistungen im Bereich Freizeit und Erholung erfordern gezielte Massnahmen, die über die normale Waldbewirtschaftung hinausgehen. (Bild: WaldSchweiz)

nen Vorbildcharakter. Eine klare Kommunikation, wann, wo und weshalb Massnahmen durchgeführt werden, fördert das gegenseitige Verständnis. Dazu kommen Absprachen zum Vorgehen und zu Kostenbeteiligungen bei Unvorhergesehenem, wie z. B. bei Sturmereignissen. Schlussendlich geht es auch darum, Leistungen des Waldes sichtbar zu machen. Denn was nicht sichtbar ist, hat in der öffentlichen Wahrnehmung häufig keinen Wert. Um dem entgegenzuwirken, haben einige kantonale Waldeigentümerverbände sogenannte Leistungskataloge ausgearbeitet. In diesen sind Massnahmen der Waldeigentümer bzw. der Bewirtschafter detailliert aufgelistet. Ausserdem sind Kostenbeteiligungen ersichtlich. Auf Basis solcher Kataloge wurden in den Kantonen Basel-Landschaft und Aargau bereits diverse Verträge zu den gemeinwirtschaftlichen Leistungen zwischen Waldbewirtschaftern und Einwohnergemeinden abgeschlossen. Insbesondere für Waldeigentümer ohne Steuereinnahmen sind solche Verträge wichtig, um die Waldbewirtschaftung und die Pflege des Waldes sicherzustellen.

Ökosponsoring

Waldleistungen wie der Schutz vor Naturgefahren, die Förderung der Biodiversität oder die Wasserfilterung sind gut fassbar. Andere wie die ästhetischen, spirituellen oder kulturellen Werte des Waldes etwas weniger, da hier immer auch ein subjektives Empfinden mitspielt. Doch auch hier lassen sich interessante Finanzierungsmodelle finden. Gute Beispiele dafür sind Sagenwege oder Veranstaltungen, z.B. Lesungen oder Aufführungen im Wald. Für die Finanzierung solcher Projekte und Anlässe lassen sich oft regionale Partner finden. Gerade auch der Erhalt und die Pflege traditioneller Bewirtschaftungsformen wie Selven, aber auch die Mittelwaldbewirtschaftung nimmt in der Bevölkerung einen immer höheren Stellenwert ein und kann dementsprechend Sponsoren anziehen. Darüber hinaus sind immer mehr Firmen bereit, auch längerfristige Sponsoringengagements einzu-

gehen, beispielsweise für die Waldpflege oder für Neupflanzungen nach Störungen. Erste Erfahrungen haben gezeigt, dass dabei mehrjährige Partnerschaften anzustreben sind, um die Administrationskosten möglichst gering zu halten.

Über den Tellerrand blicken Obengenannte Inwertsetzungen sind Beispiele, die heute in der Schweiz bereits anzutreffen sind und eine stetig wachsende Anzahl an Nachahmern finden. Ein in der Schweiz noch eher unbekanntes Beispiel sind sogenannte Lärm- und Sichtschutzwälder. Diese sind in einigen Bundesländern Deutschlands bereits in offiziellen Waldfunktionskarten eingetragen. Obwohl der Wald den Strassenlärm laut Messungen nur um wenige Dezibel senken kann, nimmt die wahrgenommene Belastung stark ab. So wurde gezeigt, dass Immobilen ohne Aussicht auf Infrastruktur wie Autobahnen höhere Marktwerte erzielen als solche ohne Sichtschutz. Es ist nur fair, wenn ein Teil des erzielten Mehrwerts in die Waldpflege zurückfliesst. Bei künftigen Infrastrukturprojekten ist es also denkbar, dass Waldeigentümer/-innen ihren Lärm- und Sichtschutz des Waldes so in Wert setzen können. Empfehlungen, wie ein optimaler Sicht- und Lärmschutzwald aufgebaut und gepflegt werden kann, sind in Deutschland jedenfalls bereits vorhanden und könnten an Schweizer Verhältnisse angepasst werden.

Fazit

An Ideen zur Inwertsetzung der Waldleistungen mangelt es nicht. Das nach wie vor fehlende Problembewusstsein bei einigen Entscheidungsträgern/-innen stellt jedoch eine Hürde dar. Dazu kommen viele Akteure und die nicht immer ganz klaren Unterscheidungen, von was jetzt genau die Rede ist. Die Bedeutung eines gesunden und widerstandsfähigen Waldes ist den meisten Akteuren klar, die Waldleistungen und die Massnahmen der Waldeigentümer sind aber nicht immer gleich fassund begreifbar. Hier kommt den Waldeigentümer-

29

verbänden, aber auch den Kantonen eine wichtige kommunikative Rolle zu. Wenn also der Erfahrungsaustausch gefördert wird und die Waldeigentümer im richtigen Moment ihre berechtigten Forderungen einbringen, kann mit zusätzlichen Mitteln nicht nur der Erhalt eines stabilen und zukunftsfähigen Waldes gefördert werden, sondern auch ein wichtiger und notwendiger Beitrag zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Waldwirtschaft geleistet werden. Nötig sind Mut, gegenseitiges Verständnis und schlussendlich ein selbstbewusstes Auftreten sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Dominik Brantschen ist Umweltnaturwissenschaftler mit Vertiefung Wald- und Landschaftsmanagement und arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei WaldSchweiz.

30

Der Wald leistet einen wichtigen Beitrag für den Sicht- und Lärmschutz und somit auch für die Attraktivität eines Wohnortes. (Bild: Swisstopo)

Klimawandel und dessen Auswirkungen auf den Südtiroler Wald

Auch in den Südtiroler Wäldern macht sich der Klimawandel immer mehr bemerkbar. Das zeigt sich zum einen an den ausserordentlichen Schadereignissen der letzten Jahre mit Sturm Vaia 2018 und den grossen Schneedruckschäden in den Jahren 2019 und 2020. Zum anderen auch an den Problemen einzelner Baumarten, die, wie es scheint, mit den klimatischen Veränderungen nicht Schritt halten können.

Christoph Hintner

Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich unterschiedlich bemerkbar, in Abhängigkeit der Klimazone und der Höhenstufe und teilweise auch des Waldtyps. Im folgenden Artikel werde ich einige forstliche Projekte in Südtirol aufzeigen, die in engem Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen bzw. dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels abzuschwächen.

Waldtypisierung Südtirol Bereits vorausschauend wurde in Südtirol von 2001 bis 2009 das Projekt «Waldtypisierung Südtirol» durchgeführt. Wobei mit einem kombinierten Verfahren aus GIS-gestützter Modellierung und Geländestichproben die potenziell natürlichen Waldtypen für ganz Südtirol bestimmt wurde. Mit den Kenntnissen der natürlichen Waldtypen steht uns eine wichtige fachliche Grundlage für die Bewirtschaftung unserer Wälder zur Verfügung. In Kombination mit der Waldtypenkarte können so die Baumartenwahl und das Verjüngungsverfahren auf den jeweiligen Standort angepasst werden. Die Waldtypisierung erweist sich jetzt im Nachhinein als ein Glücksfall auch in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Die Waldtypisierung umfasst nämlich auch eine waldbauliche Beurteilung der verschiedenen Waldtypen, wobei unter Baumartenwahl alle zur Verfügung stehenden Baumarten angegeben werden. Diese Baumartenempfehlungen erweisen sich jetzt bei der Planung der Aufforstungsprojekte auf den Vaia-Flächen und auf den

Borkenkäferflächen als sehr hilfreich, weil dadurch auch auf die ganze Bandbreite der Mischbaumarten und der klimafitten Baumarten zurückgegriffen werden kann.

Durch die sich ändernden Klimaverhältnisse besteht in Zukunft auch die Möglichkeit, die Waldtypisierung auf die prognostizierte Temperaturzunahme anzupassen und sie so zu einer dynamischen Waldtypisierung weiterzuentwickeln. Der Südtiroler Forstdienst arbeitet bereits an dieser Anpassung, wobei der Austausch mit den Tiroler Kollegen und dem Land Steiermark eine grosse Hilfestellung darstellt.

Umstrukturierung Schwarzföhrenbestände im Vinschgau

Der Vinschgauer Sonnenberg war um 1900 bis in eine Höhe von zirka 600 m über der Talsohle fast vollständig entwaldet. Mit der zunehmenden Entwaldung nahm auch die Gefährdung durch Erosion, Murgänge und Überschwemmungen deutlich zu. So wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts mit ersten Aufforstungen begonnen, und von 1951 bis 1965 folgte schliesslich ein gross angelegtes Aufforstungsprogramm mit der nicht einheimischen Baumart Schwarzföhre. In der Summe entstanden so am Vinschgauer Sonnenberg 940 Hektar an Schwarzföhrenforsten. Dass es sich um ökologisch labile Bestände handelt, zeigten auch die ab den 1990er-Jahren regelmässig auftretenden Kalamitäten des Kiefernprozessionsspinners.

31

Ab 1996 wurde dann mit den ersten Umstrukturierungsmassnahmen begonnen, wobei verschiedene Baumarten der auf diesen Standorten vorkommenden natürlichen Waldgesellschaft «Flaumeichenwald» eingebracht wurden.

Ein neuerlicher Schub des Föhrensterbens 2017 im Vinschgau hat den Wert des Laubholzanteiles in den trockenen Schutzwäldern nochmals deutlich aufgezeigt. Zwei sehr niederschlagsarme und überdurchschnittlich warme Winter haben die Föhren in den tiefen Lagen schwer geschädigt, Sekundärschädlinge (Diplodia-Triebsterben, Borkenkäfer) viele zum Absterben gebracht. Die Eiche, welche im Winter kaum Bodenwasser benötigt, hat diese Phase dagegen unbeschadet überstanden. Das Sturmtief Vaia vom Oktober 2018 sowie Schneedruck vom November 2019 haben zu teils flächigen Lücken im Föhrenwald des Sonnenberges geführt. In den laubholzreichen Mischwäldern hingegen sind durch Schneedruck und Windwurf kaum Schäden entstanden.

Diese erfolgreichen waldbaulichen Massnahmen zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels werden durch das Forstinspektorat Schlanders umgesetzt und in den nächsten Jahrzehnten weitergeführt.

Revitalisierung Niederwälder

Im Etsch- und mittleren Eisacktal werden die steilen Talflanken von Buschwäldern eingenommen. An den Südhängen dominieren dabei Flaumeichenbuschwälder, während auf den Nordhängen die Hopfenbuchen-Mannaeschenwälder dominieren. Auf den steilen und felsigen Standorten steht die Schutzfunktion im Vordergrund. Sie schützen vor Steinschlag, Bodenerosion und Erdrutsch. Durch die abnehmende Brennholznachfrage und die geringen Brennholzpreise in der Vergangenheit sind die Nutzungen in den Niederwäldern zurückgegangen und ausgeblieben. Dadurch sind viele Niederwälder heute überaltert, wodurch die

32

Abb. 1: Die Revitalisierung der Niederwälder wird gefördert. (Bilder: Forstinspektorat Brixen).

Stockausschlagfähigkeit abnimmt und die Schutzfunktion reduziert wird. Diese Waldgesellschaften kommen mit den Folgen der Klimaerwärmung gut zu recht und sind auch widerstandsfähig gegenüber Trockenstress. Da es sich um klimafitte Baumarten handelt, wurden in den letzten Jahren durch den Südtiroler Forstdienst vermehrt Anstrengungen unternommen, diese Bestände zu revitalisieren und wieder zu verjüngen. Durch den ländlichen Entwicklungsplan werden auch EU-Förderungen an die Waldeigentümer ausbezahlt, um so einen zusätzlichen Anreiz für die Revitalisierung der Niederwälder zu schaffen (Abb. 1).

Förderung der klimafitten Baumart Tanne

Im Zuge der Waldtypisierung hat sich herausgestellt, dass in Südtirol das natürliche Potenzial der Baumart Tanne wesentlich grösser ist als die aktuelle Verbreitung. Oft kommt die Tanne nur mehr sporadisch in Grabeneinhängen vor. Hinsichtlich der Klimaerwärmung ist die Tanne eine Hoffnungsbaumart, da sie durch ihr Pfahlwurzelsystem, im Vergleich zur Fichte, weniger empfindlich gegen Trockenstress ist. Auch von Schadinsekten wie Borkenkäfer wird sie deutlich weniger befallen und weist zudem eine geringere Gefährdung durch Schneedruck oder Windwurf auf.

Um die Verbreitung der Tanne wieder zu fördern, werden deshalb in Südtirol Aufforstungszellen errichtet. Dadurch sollen in Zukunft wieder vermehrt Samenbäume vorhanden sein, die eine natürliche Verbreitung der Tanne ermöglichen sollen. Die Tannenzellen werden nur auf solchen Standorten angelegt, wo die Waldtypisierung das natürliche Potenzial der Tanne bestätigt hat. Die Tannen werden dabei in Gruppen von zirka fünf Pflanzen aufgeforstet. Um sie vor Wildverbiss zu schützen, ist eine kleinflächige Umzäunung dieser Aufforstungszellen mit Maschendrahtzaun notwendig. Wenn ein Samenbaum vorhanden ist, wird die Tannenzelle im Nahbereich des Samenbaumes errichtet. In diesem Fall wird auf die Aufforstung ver-

zichtet, da der natürliche Samenflug in der Umzäunung für eine ausreichende Verjüngung sorgen wird (Abb. 2).

Fazit

Der Klimawandel ist für uns Förster eine sehr grosse Herausforderung, wobei wir die Folgen für unsere Wälder derzeit nur schwer abschätzen können. Eine Grundregel, mit der wir sicherlich richtig liegen werden, ist mit der Natur und nicht gegen die Natur zu arbeiten. Standortgerechte Baumarten mit einer möglichst breiten Mischung und Strukturierung sind eine wichtige Voraussetzung, um auch in Zukunft stabile und klimafitte Wälder zu erzielen, die alle Waldfunktionen erfüllen werden.

Christoph Hintner ist Direktor des Forstinspektorates Brixen und Präsident des Südtiroler Forstvereins.

Literatur

Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Hrsg. (2010): Waldtypisierung Südtirol, Band 1 und 2. Georg Pircher (2018): Die Aufforstung des Vinschger Sonnenberges und die Umwandlung in naturnahe Mischwälder.

33

Abb. 2: Aufforstungszellen für Tannen.

Bayerns Wälder, gut gerüstet für den Klimawandel?

Die Wälder in Bayern leiden wie in anderen Ländern auch unter den Folgen des Klimawandels, Waldbesitzer brauchen fachkundige und finanzielle staatliche Unterstützung, die Wälder brauchen angepasste Reh und Rotwildbestände. Nur so können die Herausforderungen gemeistert werden.

Gudula Lermer

Klimawandel – Klimakrise für den Wald

Im Wald ist nichts mehr so, wie es einmal war. Den Wäldern geht es schlecht, der Klimawandel wirkt rasant. Stürme und Unwetter haben verheerende Spuren hinterlassen, Borkenkäfer, Hitze und Trockenheit setzen den Bäumen zu. Auch stabile, standfeste, gesunde, gemischte Wälder sind von der Wucht der Orkane niedergewalzt oder von Schadinsekten durchlöchert worden (Abb. 1). Seit mindestens 100 Jahren stehen die Wälder vor Herausforderungen und werden umgebaut zu gemischten, stabilen, vitalen Lebensräumen. Ob sie den Auswirkungen des Klimawandels standhalten, werden nachfolgende Generationen beurteilen.

In jüngster Zeit wurde deshalb sogar das Bayerische Waldgesetz geändert, die neue Aufgabe des «Klimaschutzes» wurde ins Gesetz aufgenommen. Wie diese Aufgabe ausgeführt werden soll, ist weitgehend unklar. Lediglich mit Flächenstilllegungen wird man dieser Aufgabe sicher nicht gerecht.

Waldumbau und wie der Staat hilft

Die Fichte ist in den meisten bayerischen Wäldern die führende Baumart, ab und zu auch in Reinbeständen. Vielerorts steht sie auf Standorten, auf denen sie bereits heute an ihre biologischen Grenzen stösst. Dies macht sie anfällig für Schadereignisse wie Sturmwurf oder Borkenkäferbefall.

EU, Bund und Freistaat Bayern stellen den Waldbesitzern umfangreiche Fördermittel zur Verfügung. Die Bayerische Forstverwaltung, der die Beratung

der privaten und körperschaftlichen Waldbesitzer sowie die hoheitliche Aufsicht über alle Waldbesitzarten obliegt, kann Förderkonditionen anbieten, die es so noch nie gab. Regelmässig können bis zu 90 % der förderfähigen Kosten übernommen werden für beinahe alle Arbeiten im Wald mit Ausnahme der Holzvermarktung. Gut ausgebildete Beratungsförsterinnen und -förster stehen den Waldeigentümern bei fachlichen Fragen zur Seite und unterstützen sie.

Damit die Waldeigentümer in Bayern die richtigen Entscheidungen für die Zukunft der Wälder treffen können, wird laufend in forstliche Forschungsprojekte investiert. Waldbesitzer brauchen wissenschaftlich fundierte, praxistaugliche Informationen.

34

Abb. 1: Eindruck aus dem Frankenwald 2022. (Bild: Daniel Kraus, BaySF, Forstbetrieb Neureichenau).

Vorbild staatliche Wälder BaySF

Die staatlichen Wälder, die von den Bayerischen Staatsforsten AöR (BaySF)* bewirtschaftet werden, sind für alle Waldbesitzer in Bayern, kommunale und private, Vorbild und zeigen auf grosser Fläche, wie naturnah und zukunftsgewandt die Bewirtschaftung der Wälder funktioniert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BaySF arbeiten seit ein paar Jahren fast ausschliesslich sogenannte Kalamitätshölzer auf, um wenigstens die Verjüngungen, den nachwachsenden Wald und die Restbestände zu erhalten. Sie betreiben intensives Borkenkäfermanagement, um die Wälder zu schützen und gesund zu erhalten.

Um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, werden auf ca. 2000 Hektar jährlich auch bei den Bayerischen Staatsforsten vitale und

zukunftsfähige Mischbaumarten eingebracht mit dem Ziel, den Laubholzanteil auf der gesamten Staatswaldfläche von derzeit 33 auf langfristig 43 Prozent zu erhöhen. Der Erfolg einer Pflanzung ist abhängig von sehr guter Qualität sowohl des Ausgangsmaterials als auch der Pflanzarbeit und von angepassten Schalenwildbeständen.

Waldumbau – Daueraufgabe über Generationen

Der Wald wird umgebaut, was nicht nur bedeutet, auf einer Freifläche irgendwo Laubbäume anstelle von Fichten zu pflanzen. Jeder Eingriff von der Bestandsbegründung über die regelmässige Pflege und Durchforstung bis zur Ernte von reifem Holz bewirkt eine Veränderung des Waldbildes. Die Übergänge von pflegender Lenkung bis zu einem

35

Abb. 3: Einbringen von Stieleiche in sogenannten Eichennestern. (Bild: Gudula Lermer, BaySF, Forstbetrieb Neureichenau).

Abb. 2: Tannen-VJ. (Bild: Archiv BaySF, Forstbetrieb Neureichenau).

gänzlichen Umbau sind fliessend und finden genau genommen seit über 100 Jahren statt.

Waldbau ist eine zeitlose Aufgabe, eine permanente Herausforderung und zugleich faszinierend.

Wald(um)bau erfordert die präzise Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten, ein fundiertes naturkundliches Wissen in den Fächern Botanik, Forstbotanik, Standortslehre, Klimatologie, Jagdkunde. Vernetztes Denken, Erkennen von Zusammenhängen, Kompromisse zwischen Ökologie und Ökonomie, auch das ist Waldbau.

Herausforderung Schalenwild

Die Ergebnisse der Standortuntersuchungen zeigen uns, dass wir zwar mit vielen Baumarten arbeiten können, aber durchaus nicht überall mit allen gleichermassen. Nur mit Eichen und Tannen machen Waldbesitzer in Bayern fast nirgendwo etwas falsch, diese beiden Baumarten können auf nahezu allen unseren Standortseinheiten gut bis sehr gut wachsen (Abb. 2 und 3).

Der Schlüssel für die Zukunft gemischter, vitaler Wälder liegt nicht nur in guter Aus- und Fortbildung der Waldbesitzer. Schalenwildbestände, flächendeckend vor allem die Rehwildbestände, haben einen markanten Einfluss auf die ökologischen und ökonomischen Zusammenhänge im Wald. Durch Verbiss- und Schälschäden entstehen den Waldbesitzern jährliche Verluste, die deutschlandweit auf bis zu ca. 660 Millionen Euro geschätzt werden. Schalenwildbestände sind an die Bedürfnisse des Waldes anzupassen. Weil der Wald Nachwuchs braucht, ob aus natürlicher Verjüngung oder gepflanzt, braucht es moderne Bejagungsstrategien und effiziente Jagdmethoden. Das in Bayern etablierte Gutachten zur Situation der Waldverjüngung ist eine wissenschaftlich abgesicherte Methode, Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Verjüngung der jeweils vorhandenen und erwünschten Baumarten und der Verbissbelastung durch Schalenwild zu gewinnen. Die zeitliche Wiederholung der Aufnahme

nach jeweils drei Jahren und die jetzt bereits seit 20 Jahren vorliegende Zeitreihe erlauben einen guten Einblick in die Veränderung der Verhältnisse. Die Ergebnisse dieser Gutachten bilden die Grundlage der Abschussplanung bei Reh- und Rotwild.

Zusammenarbeit und Austausch

Zusammenarbeit und Gedankenaustausch sind immer wichtig. Zum einen können gute Beispiele besichtigt und zu Hause in die Wälder getragen werden. Zum anderen kann man sich verproben und verbessern, um nicht Gefahr zu laufen, Dinge, die man seit vielen Jahren falsch gemacht hat, für Erfahrung zu halten. Die Konsequenzen unseres Handelns im Wald sind, anders als in der Landwirtschaft, ja nicht sofort sichtbar.

Die Folgen des Klimawandels sind sichtbar, nicht nur in den fichtendominierten Wäldern. Die Gesellschaft redet überall mit, lauter Experten, die Peter Wohllebens Buch gelesen bzw. seinen Film gesehen haben und aus Liebe zur Natur antreten zum «Bäume-Retten». Der Bayerische Forstverein im Verbund mit anderen Verbänden, Vereinen und in der ARGE alpenländische Forstvereine versucht als Mittler zu fungieren, Präsenz zu zeigen und immer wieder stabile Rahmenbedingungen und qualifiziertes Personal für die Forstwirtschaft zu fordern.

*Die Bayerischen Staatsforsten sind mit einer Fläche von rund 805 000 Hektar und mit etwa 2800 Beschäftigten das grösste deutsche Forstunternehmen. Die Bayerischen Staatsforsten bewirtschaften den gesamten bayerischen Staatswald naturnah und nachhaltig, nach klaren Vorgaben: Natur bewahren. Profitabilität sichern. Dem Menschen dienen.

Gudula Lermer ist Vorsitzende des Bayerischen Forstvereins und leitet hauptberuflich den tannen- und eichenreichen Forstbetrieb Neureichenau der Bayerischen Staatsforsten.

36

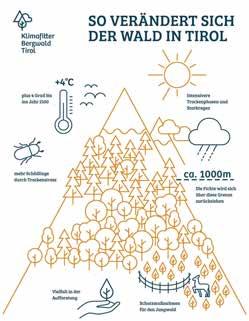

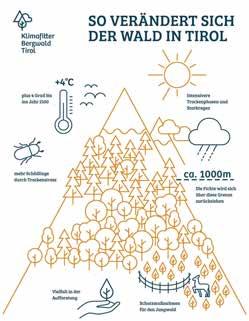

Programm «Klimafitter Bergwald Tirol» erfolgreich gestartet

Der Tiroler Landesforstdienst hat 2020 das Initiativprogramm «Klimafitter Bergwald Tirol» gestartet. Ziel ist es, die Tiroler Bergwälder langfristig an den Klimawandel anzupassen und die Gesellschaft bezüglich der Folgen des Klimawandels auf die Berg und Schutzwälder noch mehr als bisher zu sensibilisieren. Sowohl direkt im Wald, als auch bei der Weiterbildung oder der Bewusstseinsbildung werden aktiv Massnahmen gesetzt.

Kurt Ziegner

Kurt Ziegner

Der Klimawandel wirkt sich massiv auf die Tiroler Wälder aus!

Nicht nur wir Menschen leiden unter der Hitze und Trockenheit, auch unsere Wälder sind davon stark betroffen. Langsam, aber unaufhaltsam verändert sich die Zusammensetzung der Baumarten in unseren Wäldern. Die Erwärmung setzt den Bäumen stark zu und macht sie zudem anfälliger für Schädlinge und Krankheiten. Durch den Trockenstress findet vor allem der Borkenkäfer reichlich Brutmaterial und Ausbreitungsmöglichkeiten.

Der Klimawandel bewirkt aber auch eine Zunahme von Wetterextremen wie Stürme, Schneedruck oder Starkregen, wodurch unsere Schutzwälder auf eine harte Probe gestellt werden. Die wichtige Schutzfunktion des Waldes gegen Naturgefahren könnte dadurch geschwächt werden. Die Anzeichen dafür sind jetzt schon deutlich sichtbar.

VIELFALT statt EINFALT heisst die Devise Den Grundstein für die künftigen Wälder legen wir heute. Vielfalt und Struktur sind hier der Schlüssel! Mischwälder mit vielen verschiedenen Baumarten wie Buche, Eiche, Tanne, Lärche, Linde sind noch wichtiger als bisher. Nur durch eine breite Baumartenmischung und vielfältige Strukturen haben wir die Chance, den Wald vital zu halten. Der Tiroler Forstdienst hat mit der «Waldtypenkarte Tirol» schon vor Jahren eine hervorragende Grundlage

für die massgeschneiderte Auswahl der richtigen, klimafitten Baumarten geschaffen. Die Umsetzung der waldbaulichen Massnahmen wird zügig und konsequent vorangetrieben. Das Programm «Klimafitter Bergwald Tirol» wird als Leuchtturmbeispiel in der «Tiroler Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie 2022» hervorgehoben.

37

Abb. 1: Veränderungen im Tiroler Wald durch den Klimawandel. (Quelle: Land Tirol)

Initiativprogramm «Klimafitter Bergwald Tirol»

Die Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt und im Februar 2020 mit dem Start des Initiativprogramms «Klimafitter Bergwald Tirol» ein klares Signal gesetzt. Der modulare Aufbau des Programmes ermöglicht die Bearbeitung verschiedener Handlungsebenen und Zielgruppen.

Schwerpunkte 2022

– Die Umsetzung im Tiroler Wald wird weiter vorangetrieben und intensiviert (Mischwaldaufforstung, Bestandesumbau, Pflege und Schutzmassnahmen).

– Die erforderlichen Massnahmen (Dickungspflege, Aufforstung, Jungwuchspflege, VerbissSchutz, Laubholzpflege) können nur umgesetzt werden, wenn auch Arbeitskräfte vorhanden sind. Unterstützungsarbeiten zum Aufbau von Personalressourcen sollen mehr Menschen zur Waldarbeit motivieren.

– Um das notwendige Wissen breit zu streuen, wurden Fortbildungsmodule entwickelt und bereits mehrfach mit sehr gutem Feedback umge

setzt (Standortgerechte Aufforstung, Laubholzpflege, Standort und Beratung).

– Die Pflanzenproduktion ist ein Schwerpunktthema in der derzeitigen Umsetzungsphase. Unter Einbeziehung der Praktiker wurden die künftigen Anforderungen an die Qualitätssicherung der Pflanzenproduktion und die Samenernte erarbeitet.

– Ein grosser Schwerpunkt ist das Thema Kommunikation. In Zusammenarbeit mit dem Projekt «Wald wirksam kommunizieren» werden Waldbesitzerinnen und besitzer aktiv an der Entwicklung wirksamer Kommunikationsprodukte beteiligt.

Klimafitte Baumarten für die Bergwälder der ARGE ALP

Dieses laufende ARGEALPProjekt zielt mit dem Aufbau eines Netzwerkes bzw. einer Plattform für einen regelmässigen Erfahrungsaustausch darauf ab, die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer in der Alpenregion zu intensivieren und auf eine neue Stufe zu heben. Seit Herbst 2021 wurden be

38

Abb. 2: Modularer Aufbau des Programmes «Klimafitter Bergwald Tirol». (Quelle: Land Tirol).

reits mehrere Treffen durchgeführt und die Netzwerke insbesondere zwischen Forstgärten und Pflanzenproduzenten geknüpft und aufgebaut. Die bereits bestehenden Kontakte über die ARGE Alpenländische Forstvereine konnten beim Aufbau dieses Projektes hervorragend genutzt werden. Umsetzung mit dem Tiroler Forstdienst «Klimafitter Bergwald Tirol» wird aktiv über den Tiroler Forstdienst umgesetzt. Mit dem flächendeckenden System der Gemeinde-Waldaufseher ist man in der Lage, sehr viele Waldbesitzerinnen und -besitzer direkt zu erreichen. Damit kann sichergestellt werden, dass die getätigten Massnahmen fachlich professionell und flächendeckend wirksam werden. Der waldbauliche Ansatz geht neue Wege. Anstelle einer flächigen Aufforstung wird mit soge-