Biotope von nationaler Bedeutung

Die fünf Biotopinventare Hoch- und Flachmoore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen/-weiden im Überblick

Die fünf Biotopinventare Hoch- und Flachmoore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen/-weiden im Überblick

Die fünf Biotopinventare Hoch- und Flachmoore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen/-weiden im Überblick

Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) Bern, 2024

Herausgeber

Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Das BAFU ist ein Amt des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).

Autoren und Autorinnen

Gaby Volkart, Christian Hedinger, Leslie Bonnard, Lea Bauer, Regina Jöhl, Martin Urech (Info Habitat GmbH), Ursina Tobler (Beratungsstelle IANB, info fauna – karch)

Begleitgruppe

Philippe Grosvernier, Monika Martin, Célien Montavon, Michael Ryf (Info Habitat Gmbh), Ariel Bergamini (WSL), Stephan Lussi, Peter Staubli, Nathalie Widmer (BAFU)

Konzeption und Begleitung BAFU

Béatrice Werffeli

Redaktionelle Unterstützung

Gregor Klaus

Gestaltungskonzept

Cindy Aebischer (BAFU)

Layout und Grafik

Funke Lettershop AG

Titelbild

Vallon de l’Allondon © Jan Ryser/BAFU

PDF-Download www.bafu.admin.ch/uz-2404-d

Eine gedruckte Fassung kann nicht bestellt werden.

Diese Publikation ist auch in französischer Sprache verfügbar. Die Originalsprache ist Deutsch.

© BAFU 2024

National biotope inventories exist for five habitats: Raised bogs and transitional moors; fenland; alluvial zones; amphibian breeding areas; dry meadows and pastures. They play a central role in the conservation and promotion of biodiversity in Switzerland. This publication brings together current knowledge (as at 2023) on biotope inventories (habitat ecology, species diversity, area, distribution, status, endangerment, development, enforcement, conservation, restoration).

Für fünf Lebensräume sind nationale Biotopinventare in Kraft: Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und -weiden. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Erhaltung und Förderung der Biodiversität in der Schweiz Die vorliegende Publikation vereint das aktuelle Wissen (Stand 2023) zu den Biotopinventaren (Ökologie des Lebensraums, Artenvielfalt, Fläche, Verteilung, Zustand, Gefährdung, Entwicklung, Vollzug, Pflege, Sanierungen).

Cinq types de milieux naturels sont couverts par les inventaires de biotopes d’importance nationale : les hauts-marais et les marais de transition, les bas-marais, les zones alluviales, les sites de reproduction de batraciens ainsi que les prairies et pâturages secs. Ils revêtent une importance centrale pour le maintien et le développement de la biodiversité en Suisse. La présente publication réunit les connaissances actuelles (état 2023) sur les inventaires de biotopes (écologie du milieu naturel, diversité des espèces, surface, répartition, état, menace, évolution, exécution, gestion, assainissements).

In Svizzera esistono cinque inventari dei biotopi: Torbiere alte, Paludi, Zone golenali, Siti di riproduzione di anfibi, Prati e pascoli secchi. Tali biotopi sono fondamentali ai fini del mantenimento e della promozione della biodiversità in Svizzera. La presente pubblicazione riunisce le conoscenze attuali (stato: 2023) in materia di inventari dei biotopi (ecologia dello spazio vitale, diversità delle specie, superficie, distribuzione, stato, livello di minaccia, sviluppo, esecuzione, cura, risanamenti).

Keywords:

Biotope inventories, habitats, biodiversity, enforcement, enhancement and conservation, protected areas

Stichwörter:

Biotopinventare, Lebensräume, Biodiversität, Vollzug, Aufwertung und Pflege, Schutzgebiete

Mots-clés : inventaires de biotopes, milieux naturels, biodiversité, exécution, valorisation et entretien, zones protégées

Parole chiave: inventari dei biotopi, spazi vitali, biodiversità, esecuzione, valorizzazione e cura, zone protette

Wo findet man heute noch grössere bunte Blumenwiesen mit Orchideen und Enzianen? Wo gibt es noch Orte, an denen der hohe, glockenreine Ruf der Geburtshelferkröte an einem warmen Maiabend zu hören ist? Wo können Schulkinder eine der einheimischen fleischfressenden Pflanzenarten wie den Sonnentau in einem Hochmoor entdecken? Wo findet man noch attraktive und frei fliessende Flussabschnitte mit Auen und Kiesinseln? Die Antwort auf diese Fragen ist immer dieselbe: Auf Flächen, die als Biotop von nationaler Bedeutung ausgeschieden wurden. Bei diesen «Top of Switzerland» handelt es sich um die am besten erhaltenen Gebiete von einst weit verbreiteten und für die Schweiz charakteristischen Lebensräumen, verteilt in allen Regionen und Höhenlagen der Schweiz.

Der Bund hat – basierend auf Artikel 18a des Natur- und Heimatschutzgesetzes – zwischen 1991 und 2010 fünf Biotopinventare und die dazugehörigen Verordnungen in Kraft gesetzt: Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und -weiden. Die in den Inventaren aufgelisteten 7092 Objekte stehen unter Schutz und spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Biodiversität in der Schweiz. Ein Drittel der gemeldeten Fundorte von gefährdeten Arten liegt in den Biotopen von nationaler Bedeutung, obwohl diese nur 2,27 % der Landesfläche ausmachen.

Die Biotope von nationaler Bedeutung bilden nicht nur einen unschätzbaren Hort der Biodiversität. Von hier aus ist auch die Wiederbesiedlung von neuen oder ökologisch aufgewerteten Lebensräumen möglich. Zudem fördern sie massgeblich die Landschaftsqualität und erbringen zahlreiche Leistungen zum Wohlergehen unseres Landes: Bunt blühende Trockenwiesen und Weiher voller Kaulquappen erfreuen beispielsweise Erholungssuchende, intakte Moore speichern Kohlenstoff und Auen schützen vor Hochwasser.

Doch trotz Schutz und Fördermassnahmen nimmt die ökologische Qualität vielerorts ab. Dies zeigt die Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz WBS. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Mit Unterstützung des Bundes haben die Kantone in den letzten Jahren viel Geld, Zeit und Herzblut in den Schutz und die Sanierung der Biotope von nationaler Bedeutung investiert. Dazu gehören Entbuschungsaktionen in Trockenwiesen und -weiden, die Neuanlage von Laichgewässern für Amphibien und das Schliessen von Entwässerungsgräben in Mooren. Die Wirksamkeit dieser Massnahmen lässt sich ebenfalls aus den Daten der WBS ablesen.

Die notwendigen Investitionen in die Qualität der Biotope leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der landschaftlichen und ökologischen Vielfalt in der Schweiz. Gleichzeitig lösen sie vielfältige positive Wirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft aus.

Katrin Schneeberger, Direktorin Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Die Schweiz gilt als Land mit einer grossen Vielfalt an Lebensräumen auf engem Raum und damit auch an Landschaften. Fünf Biotoptypen sind für die Schweiz besonders charakteristisch:

Hochmoore

Urwüchsige feuchte Lebensräume mit Torfmoosen und seltenen Spezialisten von Tieren, Pflanzen und Pilzen

Flachmoore

Schilfflächen an Seen, reich strukturierte Grossseggenrieder und bunt blühende Kleinseggenrieder

Auen

An Fliessgewässern und Seen zu finden und von einem dynamischen Wasserhaushalt geprägt (inkl. alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder)

Amphibienlaichgebiete

Fortpflanzungsgewässer und ihre Umgebung als zentrale Lebensräume der Frösche, Kröten und Molche

Trockenwiesen und -weiden

Artenreiche Grünlandlebensräume auf ungedüngten Böden mit unterschiedlich bunten Gesichtern

Die Schweiz hat die aussergewöhnlichsten und gefährdetsten Flächen dieser Biotoptypen in fünf Bundesinventaren verzeichnet und geschützt. Es handelt sich um die wertvollsten Reste dieser früher weit verbreiteten Biotoptypen. Es sind Spezialstandorte, die aus der Zivilisationslandschaft hervorstechen – sei es durch ihre Bindung an Wasser, ihre Nährstoffarmut, die natürliche Dynamik und vor allem durch das Vorkommen von seltenen und gefährdeten Arten.

Die Lebensräume der Bundesinventare mit ihren speziellen Artengemeinschaften tragen entscheidend zur Landschaftsqualität bei: Aussergewöhnliche Landschaften zur Naherholung und für den Tourismus enthalten fast immer Biotope von nationaler Bedeutung. Die einzelnen Objekte gewinnen zudem laufend an Bedeutung als Rückzugsorte für viele selten gewordene Tiere, Pflanzen und Pilze.

Die Bundesinventare der Biotope von nationaler Bedeutung haben eine noch junge Geschichte. Als Folge der Rothenthurm-Initiative (Abb. 1) ist der Schutz der Hochund Flachmoore seit 1987 in der Bundesverfassung festgeschrieben (Abb. 2). Gleichzeitig wurde mit dem Artikel 18a des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) eine Grundlage für die nationalen Biotopinventare geschaffen. Der Artikel erlaubt es dem Bundesrat, Biotope von nationaler Bedeutung und deren Schutzziele zu bezeichnen. Seither hat sich eine neue Kultur des Natur- und Landschaftsschutzes entwickelt.

Jedes Bundesinventar verfügt über eine eigene Biotopschutzverordnung. Diese besteht jeweils aus dem Verordnungstext (unter anderem mit Schutzzielen, Massnahmen und administrativen Angaben) und dem Anhang 1 (Liste der Objekte). Für einige Biotope kommen weitere Anhänge hinzu, z. B. für die noch nicht definitiv bereinigten Objekte oder die speziellen Wanderobjekte bei den Amphibienlaichgebieten.

Die fünf besonders charakteristischen und wertvollen Lebensräume der Schweiz

Nebelverhangene Moore, wilde Auen und Deltas, poetische Weiher und grillenzirpende Blumenwiesen verleihen der Landschaft Abwechslung und viel Stimmung.

1

Hochmoor Glaubenberg OW

Foto: Philippe Grosvernier/LIN’eco

2

Flachmoor mit Wollgras Schüpfheim LU

Foto: Monika Martin/oekoskop

3

Rhäzünser Rheinauen

Kanton Graubünden

Foto: Andreas Gerth/BAFU

Die fünf Biotopinventare umfassen etwa die Hälfte der gefährdeten Lebensräume der Schweiz. Damit die Biodiversität langfristig gesichert werden kann, sind daher auch Massnahmen für andere Lebensraumtypen von grosser Bedeutung.

Inventarisierung und Revisionen

Die Auswahl von Flächen für die nationalen Biotopinventare erfolgte über ein komplexes wissenschaftliches Verfahren und in enger Zusammenarbeit des Bundes mit

Amphibienlaichgebiet

Kanton Waadt

Foto: Monika Martin/oekoskop

Trockenwiese mit Karthäusernelke Kanton Zürich

Foto: Monika Martin/oekoskop 4 5

den kantonalen Fachstellen. Zunächst wurden Biotope von potenziell nationaler Bedeutung anhand von Lokalkenntnissen, Luftbildern, kantonalen Inventaren und/oder weiteren Daten eruiert. Auf dieser Grundlage erhoben zahlreiche Fachleute vor Ort gemäss genauer Anleitungen die Vegetation, die vorkommenden Arten, die Nutzung und wo zweckmässig auch die natürliche Dynamik sowie bestehende Beeinträchtigungen. Anschliessend wurden die Objekte anhand Bewertungskriterien, welche für die ganze Schweiz angewendet wurden, beurteilt. Die qualitativ wertvollsten Objekte wurden für das Bundesinventar vorgeschlagen. Der Bundesrat hat schliesslich über die

Abb. 1: Abstimmungsflyer und Postkarte der Rothenthurm-Initiative zur Rettung der Moore

Die Zustimmung durch die Bevölkerung läutete am 6.12.1987 eine neue Ära des Biotopschutzes ein.

links Hug, Fritz/Sozarch_F_Pe-0410. Rechts: unbekannt/Sozarch_F_Ka-0001-650

nationale Bedeutung der Objekte beschlossen. Objekte mit einer weniger hohen Qualitätsstufe wurden den Kantonen für ihre kantonalen Inventare vorgeschlagen.

Die Biotopinventare entstanden über die letzten 30 Jahre. Als erstes wurden 1991 die Hochmoore und 1992 die Auengebiete in nationalen Inventaren festgehalten. Es folgten 1994 die Flachmoore, 2001 die Amphibienlaichgebiete (IANB) und 2010 die Trockenwiesen und -weiden (TWW).

Der Bund ist verpflichtet, seine Inventare regelmässig zu überprüfen und zu aktualisieren (Art. 16 Abs. 2 NHV) (Abb. 3). Jede solche Revision eines Biotopinventars durchläuft nach einer fachlichen Prüfung eine verwaltungsinterne und eine öffentliche Anhörung, bevor der Bundesrat neue oder geänderte Objekte in Kraft setzt.

Bundesinventar der Moorlandschaften

Datengrundlage zur Qualitätsbeurteilung

Die 2,27 % der Landesfläche, die als Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnet wurden, sind gut dokumentiert. Die verfügbaren Datengrundlagen und Dokumente sind auf der BAFU Webseite «Biotope von nationaler Bedeutung»1 aufgeführt.

1 www.bafu.admin.ch > Themen > Thema Biodiversität > Fachinformationen > Ökologische Infrastruktur > Biotope von nationaler Bedeutung

Das Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung ist nicht Gegenstand dieser Publikation. Es zählt 89 Objekte (87 499 ha). Im Fokus stehen Landschaftsräume, die von Mooren geprägt sind. So liegen 44 % der Hoch- und 33 % der Flachmoorobjekte von nationaler Bedeutung in Moorlandschaften, aber auch 8 % der Auen, 6 % der Amphibienlaichgebiete sowie 2 % der nationalen Trockenwiesen und -weiden. Insgesamt sind 27 % der Fläche der Moorlandschaften nationale Biotope. Die übrige Fläche besteht aus anderen Natur- und Kulturelementen (z. B. Heumatten, Bächen, Hecken, Wäldern und Gebäuden).

Abb. 2: Gesetzliche Grundlagen für die Inventare der Biotope von nationaler Bedeutung

Natur und Heimatschutz

Bundesgesetz über den Natur und Heimatschutz (N H G)

Abb. 3: Entwicklung der Fläche pro Biotopinventar

Die Biotopinventare wurden im Rahmen von Inventarrevisionen (Art. 16 Abs. 2 NHV) angepasst, was die Sprünge in der Grafik erklärt. So konnten fehlerhafte Perimeter korrigiert und national bedeutende Biotopflächen, die in den Erstaufnahmen übersehen wurden, ergänzt werden.

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

2.1 Zahlen und Fakten

Die fünf nationalen Biotopinventare der Schweiz umfassen insgesamt 93 608 ha (2,27 % der Landesfläche; Stand Biotopdaten BAFU 2023). Dies entspricht weniger als einem Drittel der Siedlungsfläche 1 der Schweiz.

Auen, Flachmoore, Trockenwiesen und -weiden (TWW) sowie Amphibienlaichgebiete (IANB) sind je mit ähnlichen Flächenanteilen vertreten (Abb. 4). Die Hochmoore bedecken deutlich weniger Fläche, weil sie nur unter ganz besonderen Standortverhältnissen entstehen und vielerorts zerstört wurden.

Im Gegensatz zur Fläche sind die Objektzahlen pro Inventar sehr unterschiedlich: Den fast 4000 TWW-Objekten stehen nur gerade 326 Auenobjekte gegenüber (Abb. 5).

1 Siedlungsfläche = 7,9 % der Fläche der Schweiz gemäss BFS, 2023; enthalten sind Industrie- und Gewerbeareal, Gebäude, Verkehrsflächen, besondere Siedlungsflächen sowie Erholungs- und Grünanlagen

Abb. 5: Anzahl Objekte pro Biotopinventar

Total 7092 Objekte

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023 0

Abb. 4: Anzahl Objekte und Fläche der nationalen Biotopinventare sowie die Flächenanteile an der Gesamtbiotopfläche (Kuchendiagramm)

Hochmoore

Flachmoore

Auen

IANB

TWW

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023 IANB Bereiche A und B der ortsfesten Objekte (Anh. 1 der Amphibienlaichge

biete-Verordnung) sowie Wanderobjekte (Anh. 2 der AlgV, Kreis mit Radius von 52,3 m). Hochmoore ohne Umfeld. Flächen mit Überlappungen in Tabelle; Flächenanteile im Kuchendiagramm ohne Überlappungen.

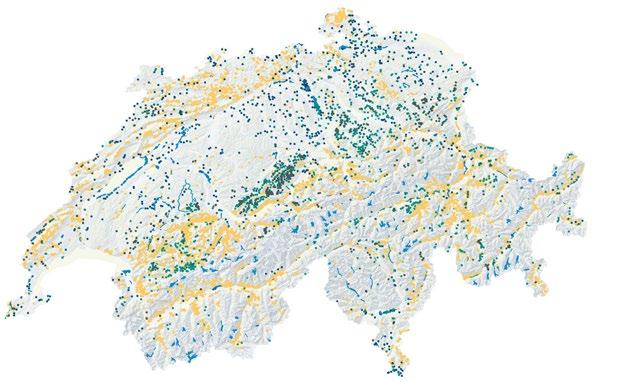

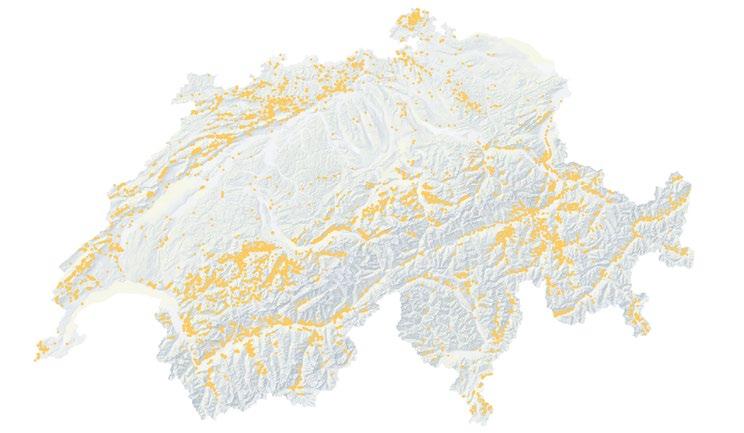

Abb. 6: Geografische Lage der Biotope von nationaler Bedeutung

Dargestellt sind Punktdaten (ausser Auen). Diese sind nicht massstäblich, d. h. visuell sind die Inventarflächen grösser als in Wirklichkeit.

Hochmoore

Flachmoore

Auen

IANB

TWW

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Lage der Biotope

Die fünf Biotopinventare haben sehr unterschiedliche geographische Schwerpunkte (Abb. 6). Für die hohe Biotopdichte in den östlichen Nordalpen sind vor allem die Flachmoore verantwortlich, weil sie von den geologischen Verhältnissen auf Flysch und den meteorologischen Staulagen profitieren. Auen konzentrieren sich auf das Mittelland (tiefgelegene Auen) und die Alpen (Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen). Amphibienlaichgebiete liegen im Mittelland, da nur wenige Amphibienarten höhere Lagen bewohnen. Die meisten und grössten Trockenwiesen und -weiden sind im Sömmerungsgebiet der Alpen und des Jurabogens zu finden.

Der Anteil Biotopfläche insgesamt ist in den Nordalpen am grössten, gefolgt vom Mittelland und den östlichen Zentralalpen (Abb. 7). Die Alpensüdflanke zeigt die kleinste Dichte an Biotopen, da dort die Nutzungsaufgabe von Trockenwiesen und -weiden und damit die Wiederbewaldung schon weiter fortgeschritten ist und die sehr steilen Hänge sowie die stark genutzten Tallagen relativ wenig Raum für grosse Biotopflächen bieten.

2 %

Fläche der Biotope von nationaler Bedeutung

98 % restliche Schweizer Fläche

Abb. 7: Flächenanteil der Biotopinventare nach biogeografischer Region und Biotoptyp

Lesebeispiel: 1,97 % der Fläche des Juras hat die Qualität eines Biotops von nationaler Bedeutung.

Hochmoore

Flachmoore

Anteil in Prozent

Auen

IANB

TWW

AlpensüdflankeSAöstlicheZentralalpenöZAAlpennordflankewestlicheZentralalpenwZA

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023; Biographische Regionen nach BAFU, 2022

Abb. 8: Flächenanteil der Biotopinventare nach Höhenstufe und Biotoptyp

Verteilung nach Höhenstufen

Die fünf Inventare unterscheiden sich stark in Bezug auf den jeweiligen Anteil in den verschiedenen Höhenstufen (Abb. 8). Amphibienlaichgebiete und Auen an Fliessgewässern dominieren in der kollinen Stufe, Trockenwiesen, alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder in der subalpinen und alpinen Stufe. Die Hochmoore kommen vor allem in der montanen und subalpinen Stufe vor. Im Mittelland sind Moore und TWW weitgehend verschwunden, weil dort fast alle potenziellen Standorte einer intensiveren Nutzung unterworfen sind oder überbaut wurden. Über 60 % der TWW liegen im subalpinen Bereich.

Verteilung der Biotope auf die Kantone

Datenbasis:

Die grossen Kantone Bern, Graubünden, Waadt und Wallis beherbergen zusammen rund die Hälfte der gesamten Biotopfläche (52 557 ha; Abb. 9). Manche der kleineren Kantone haben allerdings überdurchschnittlich hohe Anteile an Biotopfläche (Abb. 10). An der Spitze liegt Genf mit rund 9 % Kantonsfläche in nationalen Inventaren (v. a. Amphibienlaichgebiete mit grossen Landlebensräumen, die sogenannten B Bereiche), gefolgt von Obwalden (5 %) und Schwyz (rund 4 %), die beide von grossen Moorflächen geprägt sind.

Abb. 9: Fläche der Biotope von nationaler Bedeutung pro Kanton und Biotopinventar

Hochmoore

Flachmoore

Auen

IANB

TWW

Datenbasis: Biotopdaten BAFU,

Abb. 10: Flächenanteil der Biotopinventare pro Kanton

100 % = Kantonsfläche

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Grösse und Vernetzung der Objekte

Für die biologische Funktionalität der Biotope als Lebensraum für Flora und Fauna sind die Grösse der Inventarflächen und deren Entfernung voneinander zentral. Die

Abb. 11: Anteil Biotopobjekte nach Grössenklassen

Lesebeispiel: 57 % aller nationalen Auengebiete sind über 30 ha gross.

einzelnen Objekte bedecken meist recht kleine Flächen –in der Regel weniger als 5 ha. Nur bei den Auen sind 57 % der Objekte über 30 ha gross (Abb. 11).

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Hochmoore Flachmoore Auen IANB TWW

Abb. 12: Durchschnittliche Distanz der Objekte zum nächsten Objekt des gleichen Biotoptyps nach biogeografischen Regionen

Mittelland ML

Alpennordflanke NA

Alpensüdflanke SA

Westliche Zentralalpen wZA

Östliche Zentralalpen öZA

Mittel ganze Schweiz

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Kurze Distanzen zwischen den Biotopen können ihre Kleinflächigkeit etwas kompensieren, weil dann die einzelnen Artenvorkommen vernetzt sind und sogenannte Metapopulationen bilden können. Während es von einer TWW zur nächsten je nach Region durchschnittlich 500 m bis 1500 m sind, liegen Moore mit 700 bis 3000 m weiter auseinander. Amphibienlaichgebiete liegen noch weiter entfernt und Auen weisen untereinander gar Distanzen von 2500 bis 8500 m auf (Abb. 12).

Biotope auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 62 % der Biotope von nationaler Bedeutung liegen im landwirtschaftlich genutzten Gebiet der Schweiz (Abb. 13).

Besonders das Sömmerungsgebiet beherbergt einen grossen Teil der Biotopflächen. Dort ist die allgemeine Nutzungsintensität bis heute geringer als auf der eigentlichen «Landwirtschaftlichen Nutzfläche», was sich positiv auf das Vorkommen von schützenswerten Biotopen auswirkt. TWW und Flachmoore sind daher bis heute typische Landschaftselemente für extensiv genutzte Alpweiden.

Von den Gletschervorfeldern befinden sich alle Objekte im Sömmerungsgebiet, weshalb der Anteil bei den Auen hier insgesamt hoch ausfällt. Bei der Verteilung der Amphibienlaichgebiete ist es umgekehrt. Diese liegen vor allem in

den tieferen Lagen der landwirtschaftlichen Nutzfläche, wo sich auch die Verbreitungsschwerpunkte der meisten gefährdeten Amphibienarten befinden.

Biotope und Wald Etwa die Hälfte der Fläche der Amphibienlaichgebiete, Auen und Hochmoore ist mit Gehölzen bestockt (Wald und Gebüschwald gemäss Swisstopo, Abb. 14). Viele Amphibienarten überwintern im Wald, weshalb der Schutzperimeter auch diesen Lebensraum mit einbezieht. Auen bestehen nicht nur aus Kies- und Ruderalflächen sowie den Gewässern, sondern zu einem grossen Teil aus Auenwald. Zu den Hochmooren gehören nicht nur die offenen und dauerhaft wassergesättigten Bereiche, sondern auch die umliegenden Moorwälder. TWW-Wytweiden im Jura sind besonders vielfältige und artenreiche Landschaften.

In den anderen Biotoptypen sind zu grosse Gehölzanteile dagegen weniger erwünscht. In Flachmooren und TWW bedeutet das Einwachsen der Flächen mit Büschen und Bäumen in der Regel ein Vollzugsdefizit. Ein zu hoher Anteil Gehölze in Hochmooren deutet darauf hin, dass die hydrologischen Verhältnisse nicht optimal sind, weil in den eigentlich nassen Hochmooren keine dichten Gebüschoder Baumbestände aufkommen können.

Abb. 13: Fläche der Biotopinventare nach Landnutzung

Amphibienlaichgebiete (IANB), Hochmoore und Auen enthalten viele Flächen, die nicht von der Landwirtschaft genutzt werden. Dies sind vor allem Gewässer und Wald. Aber auch in Flachmooren und TWW hat es Gehölze, ungenutzte Ruderalflächen sowie alpine Gras- und Felsfluren. Landwirtschaftliche Nutzfläche LN = Felder und Grünland unterhalb der Sömmerungslinie. Ausserhalb der LN liegen Wald, Gewässer, Sömmerungsgebiet und wenige weitere Lebensräume (z. B. Felsfluren, Pärke, Siedlungsraum).

Ausserhalb Landwirtschaft

Sömmerungsgebiet

Fläche in Hektaren

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023; Verschnitt mit Daten zur Landwirtschaftlichen Nutzfläche des BLW, 2019

Abb. 14: Anteil Wald (inkl. Gebüschwald) pro Biotopinventar (Fläche)

Landwirtschaftliche Nutzfläche LN

Hinweis: Auen haben insgesamt einen Waldanteil von 29 %, die tiefergelegenen Auen für sich (ohne alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder) enthalten dagegen einen Waldanteil von 52 %.

Kein Wald Wald

Anteil in Prozent

Hochmoore

Flachmoore

Auen IANB

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023; Vektordaten Swisstopo (Wald und Gebüschwald), 2021

TWW

Biotope in Agglomerationen Rund 15 % aller nationalen Biotope liegen teilweise in Agglomerationen (Hunziker 2020). Allerdings befinden sich nur 4,7 % der Objekte und 2,7 % der Inventarfläche in den Kernstädten (Kerngemeinde einer Agglomeration gemäss BFS 2014). Amphibienlaichgebiete sind am häufigsten in den Städten zu finden (9,4 % der Inventarobjekte, 8,1 % der Fläche).

Vor allem «Satelliten-Städte» (Nebenkerne gemäss BFS 2014, gekennzeichnet durch Pendlerströme in «grössere» Städte, z. B. Le Locle) enthalten mit 5,5 % der Stadtfläche relativ viele Inventarflächen. In grösseren Städten (Hauptkerne) machen dagegen die nationalen Biotope nur noch 3 % der Stadtfläche aus.

Biotope von nationaler Bedeutung sind die Kerngebiete eines nationalen Netzes von Lebensräumen und Vernetzungsgebieten mit hohem ökologischen Wert. Dieses Netz ist für die Wohlfahrt des Landes genauso unverzichtbar wie die «technische Infrastruktur» (z. B. Strassen, Eisenbahnlinien, Strom- und Wasserleitungen).

Eine vielfältige Biodiversität ist die Grundlage für das Wohlbefinden und die langfristige ökonomische Sicherheit der Menschen. Biotope von nationaler Bedeutung erbringen als intakte Lebensräume von hoher ökologischer Qualität besonders viele und wertvolle Ökosystemleistungen. Hier einige Beispiele (s. auch IPBES 2019):

Tourismus, Erholung: Vielfältige Auen, wilde Moore oder farbig blühende Trockenwiesen stellen Höhepunkte für alle Erholungssuchenden dar (Abb. 15).

Schutz vor Naturgefahren: Auengebiete und Moore bremsen den Wasserabfluss und schützen so vor Hochwassern.

Kohlenstoffspeicherung: In der organischen Substanz der Moore ist Kohlenstoff gespeichert, welcher bei deren Zerstörung freigesetzt wird.

Sicherheit: Mit ihren vielen seltenen Arten dienen die Biotope als Reservoir für künftige Nutzungen von Pflanzen und Tieren, für medizinische Zwecke oder technische Erfindungen.

Abb. 15: Biotope sind Landschaftsperlen und laden zur Erholung ein Düdinger Möser FR

Foto: Jacques Studer

In Biotopen von nationaler Bedeutung findet sich eine riesige Vielfalt an Arten: Insgesamt sind mehr als 17 000 Arten nachgewiesen (Auswertung basierend auf Daten von InfoSpecies, Stand 2023). Darunter sind Lebensraumspezialisten ganz verschiedener Artengruppen – vom Pirol (Oriolus oriolus) über die Gelbbauchunke (Bombina variegata variegata) und die Honigader-Bergzikade (Cicadetta cantilatrix) bis hin zum unscheinbaren Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris). Je nach Standort und Lebensraumtyp weist jedes Objekt sein ganz eigenes Artenspektrum auf.

Die nationalen Biotope bedecken lediglich 2,27 % der Landesfläche, beherbergen aber 84 % aller National Prioritären Arten (Tab. 1). Dies zeigt, dass sie besonders für spezialisierte Arten von grosser Bedeutung sind, welche auf diese selten gewordenen Lebensräume angewiesen sind. Für sie stellen die nationalen Biotope Rückzugsräume dar, von wo aus diese Arten neu entstehende, revitalisierte oder verwaiste Lebensräume wiederbesiedeln können. Fundmeldungen

Tab. 1: Anzahl der nachgewiesenen National Prioritären Arten (NPA; BAFU 2023) in den Biotopen von nationaler Bedeutung Flora, Fauna und Kryptogame (= Moose, Flechten und Pilze). Auswertung basierend auf Daten von InfoSpecies, Stand 2023. Die nationale Priorität beruht auf Angaben des Gefährdungszustandes sowie der internationalen Verantwortung.

Datenbasis: InfoSpecies, 16.3.2023

Die Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz WBS erfasst seit 2011 Veränderungen in den Biotopen von nationaler Bedeutung (Bergamini et al. 2019). Sie wurde vom BAFU initiiert und an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL in enger Zusammenarbeit mit dem BAFU entwickelt. Ihr Hauptziel ist es festzustellen, ob sich die Biotope von nationaler Bedeutung gemäss den Schutzzielen entwickeln und in ihrer Fläche und Qualität erhalten bleiben.

Bei den Felderhebungen werden in einer geografisch und ökologisch repräsentativen Zufallsstichprobe detaillierte Daten zur Vegetation (in Mooren, Auen und TWW) und zu Vorkommen von Fröschen, Kröten und Molchen (in Amphibienlaichgebieten) erhoben. Ein Sechstel der Objekte von nationaler Bedeutung ist in der Stichprobe vertreten. Jeder Erhebungszyklus dauert sechs Jahre. Bei der Analyse von Luftbildern werden Veränderungen in sämtlichen Objekten von nationaler Bedeutung dokumentiert.

Allgemein wurde in der Tendenz eine Verschlechterung der ökologischen Qualität der nationalen Biotope festgestellt:

• Hochmoore wurden in den letzten 20 Jahren nährstoffreicher und trockener.

• Flachmoore sind ebenfalls trockener geworden. Die Bedeckung mit Gehölzen nahm zu, und der Anteil an typischen Moorarten ist gesunken.

• Eine Zunahme von Gehölzen stellte man auch in den Trockenwiesen und -weiden fest, insbesondere an der Alpensüdflanke. Je nach Region wurden die Lebensräume zudem nährstoffreicher, insbesondere auch in höheren Lagen.

• In den Amphibienlaichgebieten haben die Objekte im Durchschnitt mindestens eine Amphibienart verloren. Die Bestände der stark gefährdeten Arten Gelbbauchunke, Kreuzkröte und Geburtshelferkröte nehmen weiterhin deutlich ab.

• Bei den Auen sind gesicherte Trends aus methodischen Gründen noch nicht feststellbar.

Die negativen Entwicklungen überwiegen, doch können regional auch einzelne positive Veränderungen beobachtet werden:

• In den Hochmooren des Mittellands nahm die Gehölzdeckung ab.

• Der Anteil an Arten der Roten Liste blieb in Hoch- und Flachmooren konstant.

• Der Rückgang bestimmter Amphibienarten hat sich in den letzten 15 Jahren verlangsamt oder wurde sogar gestoppt.

Folgende sind zurzeit die wichtigsten Beeinträchtigungen von Biotopen (ergriffene Massnahmen und Pflege siehe Kap. 2.5):

Grösse und Isolation: Viele Objekte sind sehr klein und isoliert; genetische Verarmung und Populationsschwankungen gefährden die dort lebenden Populationen. Diese Objekte können ihre Funktion als Ausbreitungszentren für charakteristische Arten nicht mehr wahrnehmen.

Besonders gut ersichtlich ist dies bei den Amphibienlaichgebieten (Abb. 16). Pro Objekt ging innerhalb von etwa 20 Jahren im Schnitt eine Art verloren, obwohl in knapp der Hälfte der Objekte die Lebensraumqualität als gut bewertet wird. Die meisten Verluste fanden vor 2005 statt, seither hat sich die Lage für viele Arten stabilisiert, ausser für die Geburtshelferkröte und die Kreuzkröte, deren Bestände weiterhin zurückgehen. Der Grund für die Abnahme liegt vermutlich im Verlust der Metapopulationsstruktur (Smith und Green 2005). Jede Subpopulation einer Metapopulation hängt vom Austausch mit benachbarten Subpopulationen ab (Hanski 1994). Die meisten Subpopulationen sind zu klein, um langfristig ohne das Netzwerk

Abb. 16: Das IANB-Objekt Bildweiher (SG9)

Es steht beispielhaft für zahlreiche Objekte, die in Siedlungen und Industriezonen ehemals wertvolle, heute aber isolierte grüne Inseln bilden.

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2021; Karte © swisstopo

zu überleben. Wird das Netz durch Lebensraumverlust ausgedünnt, bricht diese Struktur auf. Dies kann erklären, wieso Arten aus Objekten verschwinden, die scheinbar gute Lebensräume bereitstellen.

Wassermangel: Insbesondere die Moore und Amphibienlaichgebiete leiden unter Wassermangel – sei es wegen ausbleibender Regenfälle, wegen Wasserentnahmen oder wegen Drainagen. Die charakteristischen Moorarten überleben nur, wenn sie ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Dies ist gemäss WBS-Resultaten nur noch in einem Bruchteil der Moore der Fall. Auch Auen werden durch Wassermangel beeinträchtigt, weil sie nicht mehr episodisch überflutet werden, der Grundwasserspiegel zu stark abgesenkt wurde oder wenn in Zukunft kein Schmelzwasser mehr zur Verfügung steht, weil die Gletscher verschwunden sind.

Nährstoffeinträge und Pflanzenschutzmittel: Das Nährstoffniveau in vielen Biotopen nimmt zu, weshalb die charakteristischen Arten zugunsten von verbreiteten Arten abnehmen (Charmillot et al. 2021; Strebel und Bühler 2015). Die schleichende Anreicherung von Nährstoffen (Eutrophierung) ist die Folge des Stickstoffeintrages aus Landwirtschaft, Verkehr und Haushalt über die Luft. Selbst abgelegene und intakte Moore im Alpenraum sind davon

Abb. 17: Wasserstandsschwankungen und Artenvielfalt

betroffen. Zu hohe Nährstoffeinträge können aber auch durch eine zu intensive Beweidung oder Bewässerung in und um das Biotop entstehen. Zudem gefährdet der Eintrag von Pflanzenschutzmitteln in benachbarte Flächen die Biodiversität in den naturnahen Lebensräumen.

Verschwinden von Lebensraumstrukturen: Nach wie vor werden mehr Lebensraumstrukturen wie Einzelbäume, Hecken und Steinhaufen beseitigt als neu angelegt, um die Bewirtschaftung rationeller zu gestalten (Guntern et al. 2020).

Dies ist heute vermehrt auch in Berggebieten zu beobachten. Steinmauern wiederum werden oft nicht mehr unterhalten und verschwinden so mit der Zeit von selbst.

Verschwinden temporärer Gewässer: Nicht nur Lebensraumstrukturen verschwinden, auch Tümpel werden in unserer aufgeräumten Normallandschaft immer seltener. Besonders häufig fehlen die temporär wasserführenden Fortpflanzungsgewässer der spätlaichenden Arten, welche heute am stärksten gefährdet sind (Schmidt et al. 2023).

Trocknen Gewässer im Herbst nicht aus, werden sie im Frühling gemieden oder sie weisen gefrässige Libellenlarven aus dem Vorjahr auf. Führen sie im Frühling zu früh Wasser, sind bereits grosse, konkurrenzstarke Larven oder Molche als Fressfeinde der Kaulquappen im Gewässer (Abb. 17). Unter

Je länger ein Stillgewässer Wasser führt, umso grösser ist das Prädationsrisiko. Im Weiher links ist die Artenvielfalt an Amphibien daher gering.

Konkurrenzschwache Arten oder solche, deren Larven im Verlauf der Evolution kein Feindvermeidungsverhalten entwickelt haben, können sich nur in jährlich austrocknenden Tümpeln (rechts) erfolgreich fortpflanzen.

Prädatoren

Amphibienlarven

Prädation

Grafik: Funke Lettershop AG

Austrocknungsrisiko

der durch den Klimawandel verstärkten Trockenheit im Sommer sind die passenden Wasserstandsschwankungen oft kaum mehr natürlicherweise zu erreichen.

Künstliche Ablassweiher ermöglichen eine gezielte Wasserführung zur Förderung der Amphibien der temporären Gewässer, also genau derjenigen Arten, die am meisten aus den IANB-Objekten verschwunden sind (Bergamini et al. 2019a).

Invasive gebietsfremde Arten: Vor allem in Auen, aber auch in allen anderen Biotopen breiten sich invasive gebietsfremde Arten aus. Dazu gehören unter anderen der Japanische Knöterich (Reynoutria japonica), das Einjährige Berufkraut (Erigeron annuus), der Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii) oder exotische Cotoneaster-Arten.

Verbuschung und Vergandung: Nach wie vor sind viele Flachmoore und TWW durch Nutzungsaufgabe oder Unternutzung gefährdet (Abb. 18). Die Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz zeigte, dass in den letzten zehn Jahren in gut 10 % aller TWW-Objekte und seit 25 Jahren in rund 4 % der Flachmoore die Gehölzdeckung um mehr als 5 % zugenommen hat. Mit der zunehmenden technischen Entwicklung in der Landwirtschaft sind neue Wege zu finden, um abgelegene und schwierig zu bewirtschaftende Flächen mit weniger Arbeitsstunden offenzuhalten.

Kernstück der fünf Biotopschutzverordnungen ist die «ungeschmälerte Erhaltung», was Fläche und Qualität betrifft. Die Vollzugshilfen informieren die Akteure auf Stufe Kanton über die geeignete Umsetzung.

Umsetzung durch die Kantone

Die Biotopverordnungen des Bundes beauftragen die Kantone, die Objekte von nationaler Bedeutung umzusetzen. Als «Umsetzung» gilt die Konkretisierung der nationalen Gesetzgebung mit allgemein verbindlichen rechtlichen oder planerischen Instrumenten. Die Kantone treffen rechtlich verbindliche Massnahmen, welche die ungeschmälerte Erhaltung des Objektes langfristig gewährleisten. Sie sind grundsätzlich frei, ihre eigenen

Instrumente einzusetzen; wichtig ist, dass sie zur Zielerreichung geeignet sind. Die Umsetzung besteht aus vier Elementen:

1. Grundeigentümerverbindlicher Schutz mit parzellenscharfer Abgrenzung (bei IANB-Objekten Bereich A)

2. Sicherstellung von zielgerichteten Pflege- und Unterhaltsmassnahmen

3. Ausscheidung von ökologisch ausreichenden Pufferzonen

4. Sanierung von beeinträchtigten Objekten

Grundeigentümerverbindlicher Schutz

Ein für die Parzellenbesitzer verbindlicher Schutz kann über folgende Instrumente erreicht werden: Kantonaler Richtplan und Schutz aufgrund kantonalen Rechts in Form von Verordnung, Dekret oder Regierungsratsbeschluss oder einer rechtlich verbindlichen Schutzzone im Rahmen der Nutzungsplanung (Abb. 19).

Sicherstellung der Pflege- und Unterhaltsmassnahmen

Der Unterhalt von Flachmooren und TWW wird meist mit Bewirtschaftungsverträgen gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz NHG geregelt. Dies sind Vereinbarungen zwischen den Verantwortlichen für die Bewirtschaftung und dem Kanton. Sie ergänzen die Schutzziele, die Nutzungsbedingungen und die Beiträge, welche gemäss der Direktzahlungsverordnung DZV bezahlt werden.

Zu den Schutzbeschlüssen gehören Pflegepläne, sie umschreiben die Massnahmen für den Unterhalt und die Regeneration der Biotope. Der Unterhalt von Biotopen im Wald kann über Sonderwaldreservate geregelt werden.

Ökologisch ausreichende Pufferzonen

Eine ökologisch ausreichende Pufferzone enthält folgende Elemente:

• Nährstoffpufferzonen: Sie schützen die Biotope vor der Einschwemmung von Nährstoffen, insbesondere von Düngern. In Nährstoffpufferzonen ist eine extensive Bewirtschaftung vorzusehen (Abb. 20).

• Hydrologische Pufferzone: Moore, aber auch andere feuchte Biotope wie Auen oder Amphibienlaichgebiete, sind auf eine natürliche Wasserversorgung angewiesen. Wird diese gestört, dann trocknen sie aus. Die hydrologische Pufferzone gewährleistet die Wasserversorgung. Hier sind Eingriffe in den Wasserhaushalt zu vermeiden.

• Störungspufferzone: Durch geeignete Massnahmen soll die Flora und Fauna des Biotopes vor Störungen (z. B. Lärm, Licht, Haustiere) geschützt werden. Zudem soll biotopspezifischen Tieren und Pflanzen der Zugang zu benachbarten Lebensräumen (z. B. Bäume, Waldrand, Gewässer), auf die sie für ihre Entwicklung angewiesen sind, ermöglicht werden. Die Störungspufferzone wird auch «biologische» Pufferzone genannt (BUWAL 2001).

• Morphodynamische Pufferzone: Sie betrifft nur Auen. Es handelt sich dabei um eine an das Auengebiet angrenzende Fläche, in der folgende Ereignisse geduldet werden: Ufererosion, Überflutungen, Erdrutsche und Geschiebeablagerungen.

Am stärksten fortgeschritten ist heute die Ausscheidung von Nährstoffpufferzonen: für 66 % der Objekte wurden die Nährstoffpufferzonen ausgeschieden oder es werden keine benötigt (28 % der Objekte haben ausgeschiedene Nährstoffpufferzonen, 38 % benötigen keine [BAFU 2022]).

Sanierung beeinträchtigter Biotope

Viele Biotope sind nicht mehr in einem Zustand, in dem sie ihre ökologische Funktion genügend erfüllen können. Nur 40 % der Objekte weisen nach Ansicht der Kantone keinen Sanierungsbedarf auf (BAFU 2022). Der Zustand der restlichen Objekte ist entweder nicht bekannt oder die Objekte weisen eine mittlere bis schlechte Qualität auf. Dies deckt sich mit den aktuellen Erkenntnissen der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz (WBS), wonach knapp die Hälfte der Objekte zu überprüfen, respektive vermutlich sanierungsbedürftig sind. Bei den Hochmooren ist der Anteil Objekte in gutem Zustand am tiefsten.

Das zugehörige Reglement legt für Schutzzone B eine «naturnahe forstliche Bewirtschaftung» als Nutzungsziel fest und untersagt namentlich das «Einbringen standortfremder, nicht einheimischer Baum- und Straucharten». Für die Zone C ist eine extensive landwirtschaftliche Nutzung vorgeschrieben, die zusammen mit den allfälligen Ertragsausfallsentschädigungen mit den Bewirtschaftenden vertraglich zu regeln ist. Schutz-

Schutzzonen

A Hochmoor

B Wald

C Pufferzone

Arbeiten zur Sanierung der Biotope haben in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen (Abb. 21). Verschiedene Leitfäden und Checklisten geben Hilfestellungen. Die WBS hat aufgezeigt, dass die Sanierung von Biotopen im Mittelland den Negativtrend zum Teil brechen konnte. So nahm in den Hochmooren des Mittellands die Gehölzdeckung ab, was auf einen erfolgreichen Unterhalt und Sanierungen zurückzuführen ist (Bergamini et al. 2019).

Das Vorkommen von Rote-Liste-Arten in Hoch- und Flachmooren hat nicht abgenommen und der Rückgang bestimmter häufiger Amphibienarten hat sich in den letzten 15 Jahren verlangsamt oder wurde lokal sogar gestoppt. Diese positiven Entwicklungen sind den Massnahmen von Bund, Kantonen und weiteren Akteuren zu verdanken.

Stand der Umsetzung

Der Bund erhebt den Umsetzungsstand regelmässig mittels eines Fragebogens über alle Biotopinventare. 2021 fand diese Umfrage zum vierten Mal statt (BAFU 2022).

Erst in rund einem Viertel aller Objekte ist die Umsetzung vollständig abgeschlossen (grundeigentümerverbindlicher Schutz, Unterhalt vertraglich geregelt, Pufferzonen ausgeschieden und die Qualität ist erhalten). Bei den Amphibienlaichgebieten beträgt dieser Wert 44 %, beim TWW-Inventar (dem jüngsten Bundesinventar) 11 %. Auch der Stand der vier Umsetzungselemente unterscheidet sich zwischen und innerhalb der Inventare (Abb. 22). Um Qualitätsverluste und damit zusätzliche Sanierungsmassnahmen in den Biotopen zu verhindern, ist ein resolutes Handeln jetzt notwendig. Die Massnahmen zum Schutz und Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung sind weiterhin dringend und zu verstärken.

Immerhin gibt es zwischen 2018 (letzte Umfrage) und 2021 bei Schutz, Unterhalt und Qualität der Objekte leichte Verbesserungen. Die schon ab 2017 mit den Sofortmassnahmen verstärkten Mittel zeigen erste Wirkungen. Die Schritte gehen zwar in die richtige Richtung, doch sind sie (noch) klein, das Tempo zu bescheiden. Der Schutz und die Erhaltung der ökologischen Qualität der nationalen Biotope wird nur gelingen, wenn die Kantone ihre Verantwortung wahrnehmen und auch entsprechende personelle Ressourcen zur Verfügung stellen. Die vollständige und zügige Umsetzung des seit langem bestehenden gesetzlichen Auftrags bedingt denn auch den Willen, Schutz,

Abb. 20: Nährstoffpufferzone um das Hochmoor La Mosse d’en Bas in La Verrerie FR

Im Abstand von 10 bis 30 m um das Biotop wird nicht gedüngt. Auf Pflanzenschutzmittel wird ebenfalls verzichtet.

Foto: Gaby Volkart/atena

Unterhalt und die Sanierung der Objekte entsprechend hoch zu gewichten.

Abgeltung durch den Bund

Da viele schützenswerte Biotope Kulturbiotope sind, benötigen sie stetige Pflege und Unterhalt. Rund die Hälfte der Biotope benötigt zusätzlich Sanierungsmassnahmen (Umfrage zum Stand Umsetzung, BAFU 2022). Unterhalt und Aufwertungen werden über die Programmvereinbarungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) finanziert. Leistungen und Abgeltungen sind im «Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich»

Abb. 21: Sanierung der Düdinger Möser FR

Abb. 22: Umsetzungsstand der nationalen Biotopinventare Anteil Objekte (%) mit grundeigentümerverbindlichem Schutz, geregeltem Unterhalt, ausgeschiedenen Pufferzonen und guter Qualität. Pufferzonen: Die Angaben sind nicht einheitlich, in der Regel sind Nährstoffpufferzonen gemeint. In Klammern: Anzahl Objekte pro Inventar. Aufgeführt sind nur diejenigen Objekte, für welche die gesamte Fläche betroffen ist.

Schutz

Unterhalt

(563)

(1365)

(346) IANB (940)

Pufferzonen

Qualität

Total Objekte pro Inventar

Anteil Objekte in %

Quelle: Kantonsumfrage, 2021; BAFU, 2022

beschrieben (BAFU 2023 Aktualisierung alle 4 Jahre). Die Kantone organisieren den Schutz, die Pflege und Sanierungen.

Die jährlich wiederkehrenden Kosten für den gesetzeskonformen Schutz und Unterhalt der nationalen Biotope betragen gemäss den vorliegenden Berechnungen weit über 100 Mio. Franken (Martin et al. 2017). Die nach dem derzeitigen Wissensstand bezifferbaren Sanierungskosten werden auf rund 1,6 Mrd. Franken geschätzt. Dabei stehen die Wiedervernässung von degradierten Hoch- und Flachmooren sowie die Revitalisierung der Auen im Vordergrund.

Das für die Biodiversität eingesetzte Geld fördert nicht nur unsere Naturwerte, sondern erhöht auch die Wertschöpfung für das lokale Gewerbe sowie die Standortattraktivität einer Region und wirkt so der Abwanderung aus dem ländlichen Raum entgegen (BAFU 2019b). Die Bundesmittel für den Naturschutz fliessen in erster Linie in die Land- und Bauwirtschaft. Davon profitieren vor allem

die Randregionen, in denen ein Grossteil der Massnahmen für die Biodiversität umgesetzt wird.

Zahlreiche Akteure

Für die Erhaltung der Biotope und ihrer Qualitäten sind neben dem Bund und den Kantonen vor allem auch Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen (NGO), die Land- und Forstwirtschaft sowie private Grundbesitzerinnen und -besitzer beteiligt. Nur ein Zusammenspiel der Sektoralpolitiken der Schweiz ermöglicht langfristig den Erhalt der Biotope von nationaler Bedeutung.

Waldwirtschaft und Biotopschutz als Partner

Wo nationale Biotope innerhalb des Waldareals liegen oder durch die forstwirtschaftliche Nutzung tangiert werden, erarbeiten die kantonalen Forstbehörden und die Fachstellen Naturschutz gemeinsam die Schutzmassnahmen. Ein Waldreservat mit forstlichem Massnahmenplan ist ein gutes Instrument, um Synergien zu nutzen: Biotopschutzziele werden in die Zielsetzung von Waldreservaten integriert oder Waldreservatsziele (z. B. die Förderung seltener Waldgesellschaften) in die Biotopschutzziele.

Besonderheit TWW-Vorranggebiete

In TWW-Vorranggebieten (Trockenwiesenverordnung, Art. 5) kommt der Förderung und Aufwertung der Objekte sowie deren Vernetzung eine besondere Bedeutung zu. In Vorranggebieten werden Schutz und Förderung gezielt über eine grössere Fläche geplant, um so den Wert der einzelnen TWW-Objekte zu steigern. Sie ergänzen so den üblichen Objektschutz. Die Ziele und Massnahmen für ein Vorranggebiet werden in einem Konzept festgelegt. Dabei stellen Vorranggebiete per Definition Lebensräume von hohem ökologischem Wert für Pflanzen- und Tierarten von Trockenwiesen und -weiden dar. Sie umfassen ein Objekt oder mehrere nahe beieinander liegende Objekte sowie angrenzende natürliche oder naturnahe Lebensräume und Strukturelemente.

Ausnahme IANB-Wanderobjekte

Eine Ausnahme bei der Umsetzung bilden die IANBWanderobjekte. Das sind Amphibienlaichgebiete in aktiven Materialabbaustellen. Sie sind nicht als zu schützende Fläche definiert, sondern bezeichnen punktförmig Standorte, in deren Umgebung die zur Erreichung der Schutzziele nötigen Voraussetzungen zu schaffen oder zu erhalten sind. Es geht hier in erster Linie um Massnahmen zugunsten der Amphibien in Form von verbindlichen Vereinbarungen oder Auflagen zwischen dem Kanton und den Abbaubetreibern.

3.1 Merkmale des Biotoptyps

Im ständig nassen Boden der Hochmoore herrscht Sauerstoffmangel. Dies führt zur weitgehenden Abwesenheit von Bakterien, Würmern und anderen Organismen. Abgestorbenes Pflanzenmaterial wird deshalb nur teilweise zersetzt und häuft sich in Form von Torf an. Über die Jahrtausende bilden sich so sehr langsam (ca. 1 mm pro Jahr) mehrere Meter mächtige Torfkörper.

Weil die Oberfläche des Lebensraums über den Grundwasserspiegel hinausgewachsen ist, sind Hochmoore vollständig von Regenwasser abhängig. Sie gleichen riesigen Schwämmen in der Landschaft, die sich mit Regenwasser vollsaugen und das Wasser in sich speichern. Verantwortlich dafür sind Torfmoose, welche die karge Vegetation dominieren, eine enorme Wasserspeicherkapazität besitzen und ihre Umgebung versauern lassen.

Hochmoore sind extrem arm an Nährstoffen, weil die im Torf gespeicherten Nährstoffe für Pflanzen nicht verfügbar sind. Die Nährstoffzufuhr erfolgt ausschliesslich über die Niederschläge.

Verteilung der Hochmoore von nationaler Bedeutung

Moore speichern grosse Mengen an organischem Kohlenstoff. Sie sind daher klimawirksam. Entwässerte Moore werden dagegen zu CO2-Quellen: Die Treibhausgasemissionen aus entwässerten, landwirtschaftlich genutzten Mooren betragen 5 % der globalen anthropogenen Treibhausgasemissionen und verdienen somit grosse Beachtung (Joosten 2015).

Übergangsmoore sind Übergangsstadien vom Flach- zum Hochmoor. Die Hochmoorvegetation, die angrenzenden, oft torfhaltigen Landwirtschaftsböden sowie die häufig räumlich unmittelbar anschliessenden Flachmoore bilden einen sogenannten Moorkomplex, in welchem alle Teile in einer hydrologischen Beziehung zueinander stehen. Alle Massnahmen im unmittelbaren Umfeld von Hochmooren wirken sich somit auf den ganzen Moorkomplex aus.

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Die grössten noch existierenden Hochmoorkomplexe der Schweiz liegen bei Les Ponts-de-Martel NE und bei Rothenthurm SZ/ZG. Doch auch diese Flächen wurden grösstenteils entwässert, teilweise werden sie extensiv landoder forstwirtschaftlich genutzt.

Bultenvegetation (Oxycocco-Sphagnetea)

Torfmoose bilden erhöhte Kuppen, die Bulten. Zusammen mit den Schlenken (s. unten) bilden sie die für Hochmoore typischen Bult-Schlenken-Komplexe, welche in der Schweiz recht selten zu finden sind. Neben den Torfmoosen wachsen hier typische Hochmoorpflanzen wie die Rosmarinheide (Andromeda polifolia), die Gemeine Moosbeere ( Vaccinium oxycoccos), der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) und das Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum).

Foto: Bulte (Torfhügel) mit Lebensraumspezialisten. © Philippe Grosve rnier/LIN’eco

Schlenkenvegetation (Rhynchosporion albae)

Diese Senken sind im Bult-SchlenkenKomplex das Gegenstück zu den Bulten (s. oben). Sie sind fast immer mit Wasser gefüllt und beherbergen wenige spezialisierte Pflanzenarten wie die Schlamm-Segge (Carex limosa) und die Blumenbinse (Scheuchzeria palustris), aber auch den langblättrigen Sonnentau (Drosera anglica) und das Moos Scorpidium scorpioides

Foto: Langblättriger Sonnentau (Drosera anglica) © Ariel Bergamini/WSL

Bergföhrenhochmoor (Pino mugo-Sphagnetum)

Diese Hochmoorflächen sind charakterisiert durch Torfmoose, Bergföhren und Zwerg-sträucher. Gegen das Moorzentrum hin lichtet sich der Bergföhrenbestand immer mehr aus und die Föhren werden immer kleinwüchsiger. Dies ist eine relativ häufige Hochmooreinheit in der Schweiz.

Foto: Salwidili LU. © Regina Jöhl/oekoskop

Rüllengesellschaft, Übergangsmoor (Caricion lasiocarpae)

Ist in natürlichen Entwässerungsrinnen zu finden, die überschüssiges Moorwasser aus dem Hochmoor abführen. Typische Pflanzenarten der «Rüllenvegetation» sind die Schnabel-Segge (Carex rostrata), der Fieberklee (Menyanthes trifoliata) und das Blutauge (Potentilla palustris).

Foto: Blutauge (Potentilla palustris).

© Ariel Bergamini/WSL

Birken- und Fichtenmoor (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Bazzanio-Piccetum)

Auf Hochmooren stockende Birken oder Fichten dringen meist weniger weit ins Hochmoorzentrum vor als Bergföhren. Typisch sind auch hier die dominanten Torfmoose und Zwergsträucher. Diese Hochmooreinheit gedeiht häufig in austrocknenden Flächen.

Foto: Müschenegg FR.

© Philippe Grosvernier/LIN’eco

Hochmoormischvegetation

Diese Vegetationseinheit überwiegt in sekundären Hochmooren. Sie umfasst kleinflächige, nicht in Einzelflächen kartierbare Mosaike der oben beschriebenen Einheiten. Häufig wächst auch ein Gemisch aus Hochmoorvegetation und hochmoorfremder Vegetation mit viel Rasenbinse ( Trichophorum cespitosum)

Foto: Sörenberg LU.

© Philippe Grosvernier/LIN’eco

Nationale Bedeutung

Die Hochmoore der Schweiz wurden als erste Biotope bereits zwischen 1978 und 1982 inventarisiert. Ein Hochmoor fand Aufnahme ins Inventar, wenn es folgende Kriterien erfüllte (Grünig et al. 1986):

• Die Deckung der Torfmoose (alle Arten der Gattung Sphagnum) musste mehr als 5 % betragen. Zusätzlich musste eine der vier hochmoorspezifischen Pflanzenarten (Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccus) oder drei von 17 anderen hochmoorbewohnenden Pflanzenarten vorkommen (Betula nana, Calluna vulgaris, Carex limosa, Carex paupercula, Carex pauciflora, Drosera anglica, Drosera intermedia, Empetrum nigrum, Lycopodiella inundata, Melampyrum pratense, Pinus mugo, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Trichophorum cespitosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idea).

• Die zusammenhängende Fläche mit dominierender Moorvegetation (> 50 % Moorarten) musste mindestens 625 m2 betragen.

Es werden zwei Hochmoortypen unterschieden: Als prim är gelten Hochmoore, die nicht genutzt oder fast intakt sind. Vom Menschen beeinflusste, oder teilweise genutzte Hochmoore gelten als sekundär. Im Inventar wurden künstlich entwässerte oder gedüngte Hochmoore als sekundär, nur trittbelastete Hochmoore in der Regel als primär eingestuft.

Zusätzlich wurde das Hochmoorumfeld erfasst. Dieses beinhaltet die an die Hochmoore angrenzenden Flächen, welche hydrologisch direkt mit dem Hochmoor verbunden sind und dazu dienen, das Hochmoor vor Fremdeinflüssen abzuschirmen (im Hochmoorumfeld hat es vor allem

Flachmoore und degradierte Torfböden, auf denen Landwirtschaft betrieben wird oder Wald aufwächst).

Nach Annahme der Rothenthurm-Initiative 1987 schlug der Bundesrat vor, die Objekte dieses Inventars in die Bundesverordnung der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung aufzunehmen, was mit dem Beschluss vom 21. Januar 1991 vollzogen wurde.

Bei den Schweizer Hochmooren handelt es sich oft nur noch um Hochmoorreste, die früher mindestens teilweise abgetorft und anschliessend sich selbst überlassen wurden. Die Vegetation dieser gestörten Standorte enthält teilweise typische Hochmoorarten, lässt sich aber stellenweise nur schwer kategorisieren. Die Standorte haben dennoch für den Artenschutz eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.

Das Hochmoorinventar der Schweiz unterscheidet sechs verschiedene Hochmooreinheiten, die durch typische Pflanzengesellschaften charakterisiert sind. In von Menschen kaum beeinflussten primären Hochmooren sind diese Typen klar sichtbar.

Nutzung

Als nährstoffarme und trittempfindliche Lebensräume sollten Hochmoore nicht genutzt werden. Im Gegensatz zu Flachmooren ist in der Praxis auch auf eine Beweidung möglichst zu verzichten, da das Torfmoos den Tritt und die Verdichtung nicht erträgt und viele charakteristische Hochmoorarten extrem empfindlich auf Nährstoffeintrag reagieren.

Sind Hochmoore zu trocken, verbuschen sie. Aus diesem Grund werden einige Objekte regelmässig entbuscht und manchmal geschnitten (v. a. Übergangsmoore).

Tab. 2: Anzahl Objekte und Fläche im Bundesinventar der Hochmoore

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Im Bundesinventar der Hochmoore, das auch die Übergangsmoore von nationaler Bedeutung einschliesst, sind 551 Objekte aufgelistet (Tab. 2). Von allen fünf nationalen Biotopinventaren ist es bei weitem das flächenmässig kleinste Inventar: Hoch- und Übergangsmoore bedecken nur noch 1567 ha. Die grösste Zahl an noch bestehenden Hochmooren findet man auf der Alpennordflanke (s. Schweizer Karte S. 27 ), wunderschöne Flächen gibt es aber zum Beispiel auch im Oberengadin. In den ehemals moorreichen Regionen Jura und Mittelland wurden viele Hochmoore zerstört, man findet aber immer noch wertvolle Restflächen.

Nur wenige hochspezialisierte Pflanzen, Tiere und Pilze finden sich im nährstoffarmen und sauren Milieu der Hochmoore zurecht (Abb. 23). So kommt zum Beispiel der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) zu seinen Nährstoffen, indem er mit seinen klebrigen Fangblättern Insekten festhält und verdaut.

Weil dieser Lebensraum sehr selten geworden ist, sind auch viele Hochmoorarten bedroht. Die bekanntesten und als Torfproduzent wohl wichtigsten Pflanzen der Hochmoore sind die Torfmoose (Sphagnum spp.). In der Schweiz sind 33 Arten bekannt, viele davon sind auf Hochmoore angewiesen (Küchler et al. 2018). Gemäss der Wirkungskontrolle

Abb. 23: Charakteristische Arten der Hochmoore

Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia)

Kleinfrüchtige Moosbeere (Vaccinium microcarpum)

Foto: Ariel Bergamini/WSL

Biotopschutz Schweiz bedecken Torfmoose heute im Schnitt nur noch 43 % der Hochmoorfläche. In gesund wachsenden Hochmooren wäre eine Deckung von über 80 % zu erwarten.

Auch bei den Tieren gibt es spezialisierte Hochmoor-Bewohner:

Die Raupe des Hochmoor-Gelblings (Colias palaeno) ernährt sich zum Beispiel exklusiv von den Blättern der Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), die fast ausschliesslich in Hochmooren vorkommt. Zudem benötigt der Falter nektarreiche Blüten im Umfeld für seine Ernährung (v. a. Korbblütler und Kardengewächse). Da dieses Lebensraummosaik immer seltener wird, ist der Tagfalter heute regional gefährdet.

Relativ häufig vorkommende national prioritäre Arten in Hochmooren sind die Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia dubia), die Alpen-Mosaikjungfer (Aeshna caerulea), der Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilionaris), die Arktische Smaragdlibelle (Somatochlora arctica) oder das Braune Torfmoos (Sphagnum fuscum).

Unterirdisches Holz

Im 17. Jahrhundert herrschte in der Schweiz Brennholzmangel. Die verbliebenen Wälder waren durch jahrhundertelange Beweidung und Energienutzung degradiert. Es galt, den Rohstoff- und Energiebedarf einer rasch wachsenden Bevölkerung und des aufkommenden Gewerbes zu decken. Damit gewannen die Torflager der Hochmoore

Hochmoor-Gelbling (Colias palaeno), National prioritär

Foto: Philippe Grosvernier/LIN’eco

Torfmoose (Sphagnum sp.)

Foto: Philippe Grosvernier/LIN’eco

erstmals Bedeutung als Energieressource. In einer Beschreibung der mächtigen Torflager des Amtshauses Rüti im Zürcher Oberland empfahl der Zürcher Stadtarzt Johann Jakob Scheuchzer 1712, das «unterirdische Holz» auszubeuten – so wie dies in den moorreichen Gebieten Hollands und Norddeutschlands schon seit längerer Zeit praktiziert wurde.

In der Folge wurden zahlreiche Hochmoore vollständig abgetorft. Notzeiten brachten jeweils eine Intensivierung des Abbaus, letztmals während des Zweiten Weltkriegs. 2,5 Millionen Tonnen Torf wurden in den Kriegsjahren verbrannt (BUWAL 2002). Bei der für hiesige Hochmoore durchschnittlichen Torfmächtigkeit von etwa zwei Metern entspricht dies einer Fläche von 1000 Hektaren oder rund zwei Dritteln der Gesamtfläche der heutigen Hochmoore von nationaler Bedeutung.

In praktisch jedem Hochmoor des Mittellandes und des Juras wurde zeitweise Torf gestochen (Abb. 24). Ein Grossteil der heutigen Objekte von nationaler Bedeutung ist davon gezeichnet. Vielfach enthalten sie bloss noch Überreste von einst grossflächigen Hochmooren. Die Juraebene östlich von La Brévine NE zum Beispiel war früher ein einziges Hochmoor. Übrig geblieben sind vier kleinflächige Relikte, die im Inventar der Hochmoore von nationaler Bedeutung das Objekt Marais de la Châtagne NE bilden.

Gräben und Drainageröhren

Als Relikte der Naturlandschaft und infolge der von Volk und Ständen 1987 angenommenen Rothenthurm-Initiative darf in Hochmooren heute kein Torf mehr abgebaut werden. In fast allen Hochmooren existieren allerdings bis heute noch Gräben und Drainageröhren, die in den letzten Jahrhunderten angelegt wurden und die sich noch immer negativ auf die Lebensbedingungen in den Mooren auswirken.

Die Austrocknung beeinträchtigt die Vegetation nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Trockenere Verhältnisse führen dazu, dass die obere Torfschicht mineralisiert wird. Dadurch werden Nährstoffe freigesetzt und es kommt zu einer Eigendüngung der Moore. Dies fördert wiederum die Ansiedlung und das Wachstum von Büschen und Bäumen, die ihrerseits die Verdunstung erhöhen können, was zu einem weiter sinkenden Wasserspiegel und weiterer Austrocknung führt.

Rund 70 % der verbliebenen Schweizer Hochmoore sind vom Menschen stark beeinflusst. Oft sind deshalb umfassende Regenerationen nötig, um den Lebensraum zu erhalten.

Abb. 24: Halbindustrieller Torfabbau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Torfabbau und Trockung des Torfes in Ponts-de-Martel NE und in La Chaux, Tramelan BE Fotos:

Immer trockener und nährstoffreicher

Trotz fast uneingeschränktem Schutz der Moorbiotope durch die Bundesverfassung werden Hochmoore immer trockener – das für die Moore existenzielle Wasser wird immer knapper. Die Gehölzdeckung hat zugenommen – eine Folge des Wassermangels. Die Hochmoore verbuschten zwischen 1985 bis 2015 vor allem im Jura und den Zentralalpen zwischen 0,2 % bis 0,5 % pro Jahr (Bergamini et al. 2019a). Sie werden tendenziell auch nährstoffreicher, angereichert durch Stickstoff aus der Luft.

Die negative Entwicklung der Moore ist deutlich sichtbar, doch können auch positive Veränderungen beobachtet werden. So nahm in den Hochmooren des Mittellandes die Gehölzdeckung ab – als Resultat zahlreicher Regenerationsmassnahmen und Entbuschungsaktionen.

3.5 Blick in die Zukunft

Hochmoore spielen für den Wasserhaushalt der Landschaft eine oft unterschätzte Rolle. Gerade in Gebieten mit viel Niederschlag dämpfen sie den schnellen Abfluss von Starkregen nach Trockenzeiten. So wirken sie vorbeugend gegen Überschwemmungen. Etwas geringer ist das Speichervermögen von Flachmooren. Hochmoore reinigen zudem bei anhaltendem Regen das durchfliessende Wasser und speichern grosse Mengen an organischem Kohlenstoff. Sie sind daher klimarelevant.

In austrocknenden Hochmooren wird der Torf zersetzt und sie emittieren CO2, anstatt das Treibhausgas zu binden (Joosten 2015). Die Wiederherstellung der Funktion der Moore als Torfbildner hat daher hohe Priorität. Damit die Hochmoore wieder vermehrt zu Kohlenstoffspeichern werden, müssen die Wasserstände erhöht und stabilisiert werden. Dazu werden bestehende Graben- und Drainagesysteme deaktiviert. Dies erfolgt durch den Bau von Dämmen und die Verfüllung der Gräben mit dem Ziel, den Wasserspiegel möglichst nahe an die Oberfläche zu bringen.

Mit solchen Massnahmen konnte in den beiden letzten Jahrzehnten die fortschreitende Zerstörung der Moore in der Schweiz nicht gestoppt, aber doch verzögert werden.

Erste erfolgreiche Regenerationsprojekte zeigen wie wichtig es ist, die hydrologischen Verhältnisse für die Moore wiederherzustellen (s. Beispiele gelungener Sanierungen von Hochmooren, S. 34; Küchler et al. 2018).

Beispiele gelungener Sanierungen von Hochmooren

Gefällte Bäume und Spundwände gegen Wasserabfluss

Bei der Regeneration eines sekundären Hochmoors in Mauntschas Tridas, St. Moritz GR wurden von 2017–2019 im Gebiet gekippte oder gefällte Bäume in Schlenken gelegt. Dort war nämlich der Torf erodiert, oder er war durch frühere Nutzungen (Loipe) zersetzt worden. Seither besiedeln Moose und andere Pflanzen allmählich die Baumstämme, sodass mit der Zeit wieder eine geschlossene Moos- und Vegetationsdecke entsteht.

Am unteren Ende des Moorgebiets wurde mit Hilfe von Spundwänden das Wasser gestaut, damit das Moorwasser nicht mehr ungehindert aus dem Gebiet ablaufen kann.

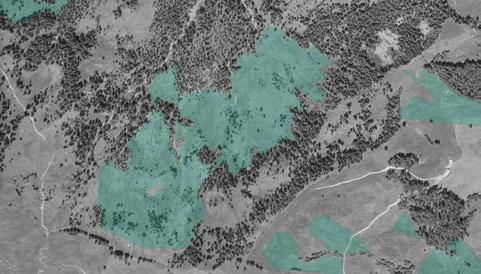

Beim Hochmoor Tourbière de la Gruère (Saignelégier, JU) handelt es sich um eines der grössten zusammenhängenden Torfmoore der Schweiz. Derzeit läuft ein grosses Revitalisierungsprojekt, um die Entwässerungsgräben aus dem 17. Jahrhundert zu beseitigen und die Hydrologie des Gebiets wiederherzustellen. Die erste Etappe der Arbeiten fand 2018 statt. Je nach Beschaffenheit des Geländes wurden Dämme errichtet oder die Gräben mit vor Ort angefallenem Torf aufgefüllt. Der Wald wurde zurückgedrängt. Infolge der bisherigen Massnahmen konnten die Torfmoose als Hauptakteure der Kohlenstoffbindung und der Vitalität der Hochmoore den Lebensraum an vielen Stellen wieder besiedeln.

swisstopo, NPOC, swisstopo

est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale Malgré la grande attention quʼelles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune fiabilité et à lʼintégralité de ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/informations_juridiques.html

4.1 Merkmale des Biotoptyps

Flachmoore – auch Niedermoore genannt – entstehen bei der Verlandung von Seen, durch die Rodung von vernässten Wäldern oder einfach an Stellen, wo ständig Wasser an der Bodenoberfläche verfügbar ist. Flachmoore werden traditionell als Weiden oder Streuwiesen genutzt. Im Gegensatz zu den Hochmooren ist in Flachmooren eine extensive Nutzung – Mahd oder Beweidung – meist notwendig, soll eine Wiederbewaldung verhindert werden.

Flachmoore werden durch Oberflächen-, Boden- und Niederschlagswasser nass gehalten. Hangwasser, Grundwasser, temporäre Überflutungen bringen Nährstoffe ins System. Die Vegetation ist daher produktiver und vielfältiger als in Hochmooren. Flachmoore sind aber dennoch viel nährstoffarmer als intensiv genutztes Grünund Ackerland und dienen so zahlreichen spezialisierten Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum.

Das Wasserspeichervermögen von Flachmooren ist etwas geringer als dasjenige von Hochmooren. Da Flachmoore in der Schweiz aber eine viel grössere Gesamtfläche als

Verteilung der Flachmoore von nationaler Bedeutung

Hochmoore aufweisen, ist ihr Wasserspeichervermögen ebenfalls von grosser Bedeutung.

Nationale Bedeutung

Die Flachmoore der Schweiz wurden zwischen 1986 und 1989 nach einheitlichen, noch heute gültigen Kriterien im Massstab 1 : 25 000 kartiert. Die Minimalkriterien für die Aufnahme lauten:

Es sind mindestens zehn Flachmoorarten auf einer Fläche von 20 m2 vorhanden oder die Deckung der Flachmoorarten ist grösser als die Deckung der übrigen Arten.

• Ein Objekt muss mindestens ein Teilobjekt von 1 ha enthalten (mind. 0,5 ha oberhalb der Waldgrenze), die restlichen Teilobjekte müssen mindestens 0,25 ha gross sein.

Jede zusammenhängende Moorfläche gilt als Teilobjekt. Teilobjekte, die weniger als 100 Meter auseinander liegen, werden zu einem Objekt zusammengefasst.

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Flachmoore sind in ihrem Aussehen sehr heterogen. Unter dem Einfluss mehr oder weniger ausgeprägter Bodenfeuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit, Topografie, Geologie und Bewirtschaftungsformen bilden sich sehr unterschiedliche Flachmooreinheiten. Diese sind durch lebensraumtypische Pflanzengesellschaften charakterisiert.

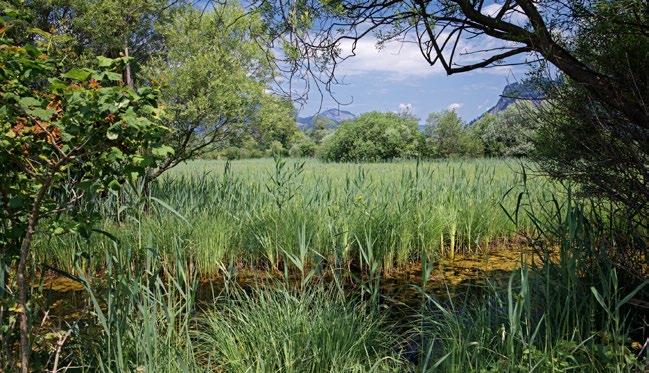

Schilfröhricht (Phragmition)

Schilfröhrichte sind ein Hauptbestandteil der Verlandungszonen von Gewässern. Die dichten Schilfhalmbestände lassen nur wenig Licht durch und bilden dicke Streuauflagen, so dass hier nur sehr wenige Lebensraumspezialisten unter den Pflanzen gedeihen. Die Schilfröhrichte sind für viele Vögel und Insekten ein wichtiger Lebensraum.

Foto: Sugiez FR

© Monika Martin/oekoskop

Grossseggenried (Magnocaricion)

Grossseggenrieder sind eine weitere, die Verlandungszone von Seen und Weihern prägende Vegetationseinheit. Der Name sagt es: Sie werden von grossen horstigen Seggen dominiert und sind ebenfalls relativ artenarm.

Foto: Murten FR

© Monika Martin/oekoskop

Kalkige oder saure Kleinseggenrieder

Die Kleinseggenrieder der Alpen und Voralpen (basisches Kleinseggenried –Caricion davallianae; saures Kleinseggenried – Caricion nigrae) enthalten oft das von weitem sichtbare Wollgras. Vor allem die basischen Kleinseggenrieder sind reich an blühenden Kräutern und bilden deshalb besonders günstige Lebensräume für Insekten.

Foto: Jaun FR

© Gaby Volkart/atena

Pfeifengraswiese (Molinion) mit randlicher Spierstaudenflur (Filipendulion) Pfeifengraswiesen sind nährstoffreichere Nasswiesen, welche auf eine regelmässige Nutzung angewiesen sind. Das Schnittgut wurde traditionell als Einstreu für das Vieh genutzt. Nasse Gräben oder nährstoffreichere Randbereiche enthalten Hochstaudenflure mit Mädesüss (Spierstaude, Filipendula ulmaria).

Foto: Gros Mont FR © Gaby Volkart/atena

Sumpfdotterblumen-Wiesen (Calthion) An noch nährstoffreicheren Standorten finden wir Nasswiesen, sogenannte Sumpfdotterblumenwiesen, welche aber auch oft Trollblumen und viele Orchideen enthalten. Nasswiesen sind auf einen regel-mässigen Schnitt oder eine Beweidung angewiesen.

Foto: Entlebuch LU © Monika Martin/oekoskop

Abb. 25: Viele Flachmoore von nationaler Bedeutung werden sehr extensiv beweidet (hier in Val-de-Charmey FR)

Für jedes Teilobjekt schätzen Expertinnen und Experten die Deckung der einzelnen Vegetationseinheiten. Nichtmoorflächen innerhalb der Flachmoore werden abgegrenzt, wenn sie grösser als 0,25 ha sind. Kleinere Nichtmoorflächen innerhalb der Biotope schliesst man nicht aus.

Die kartierten Flachmoore werden in einem Bewertungsverfahren taxiert, welches auf der Flächengrösse und den vorkommenden Vegetationseinheiten beruht. Objekte, welche in dieser Bewertung eine gewisse Punktzahl erreichen, erhalten nationale Bedeutung und werden in die Flachmoorverordnung aufgenommen.

Viele Flachmoore entstanden durch die menschliche Nutzung als Streu- oder Weideland. Sie sind auf eine regelmässige Bewirtschaftung angewiesen, da sonst viele Flächen verbuschen und verwalden. Heute ist der Unterhalt von rund 85 % der Flachmoore mittels Vereinbarungen oder anderer Instrumente geregelt (BAFU 2022). Neben der Entwässerung sind die Nutzungsintensivierung, aber auch die Nutzungsaufgabe die Hauptbedrohungen für diese Lebensräume.

Kleinseggenriede sollen spät (meist erst nach dem 1. September) geschnitten werden. Dadurch können auch spät blühende Arten noch versamen. Der Lebensraum darf keinesfalls gedüngt werden. Jede Düngung bewirkt einen oft drastischen Rückgang der Artenvielfalt.

Extensiv beweidete, nicht gedüngte Flachmoore zeichnen sich durch einen grossen Artenreichtum aus (Abb. 25). Eine zu lange Beweidung mit zu vielen und zu schweren Tieren führt aber zu einem Artenrückgang (Schädigung durch Nährstoffeintrag und Tritt). Trittempfindliche Vegetationstypen müssen laut Direktzahlungsverordnung (DZV Art. 29) ausgezäunt werden. Im Gegensatz zur Nutzung als Streuwiese bringt die extensive Beweidung mehr Struktur in den Lebensraum, was für viele Insekten und Spinnen ein Vorteil ist.

Tab. 3: Anzahl Objekte und Flächen im Bundesinventar der Flachmoore Charakteristische Pflanzengemeinschaften (gerundete Angaben basierend auf den Kartierdaten BAFU)

Pflanzengesellschaft

Objekte Fläche [ha]

(Calthion) und Spierstaudenflur (Filipendulion)

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Das Bundesinventar der Flachmoore enthält 1335 Objekte mit einer Gesamtfläche von 22 501 Hektaren (20-mal mehr Fläche als bei den Hochmooren). Tabelle 4 zeigt die Flächenanteile der verschiedenen Lebensraumtypen.

Die meisten Flachmoore liegen auf der Alpennordflanke. Das Mittelland enthält wenige Flachmoore, wobei das östliche Mittelland eine noch deutlich höhere Dichte an Flachmooren aufweist als das westliche Mittelland. Sehr wenige Flachmoore findet man im Wallis, dem Tessin und dem Kanton Jura (s. Schweizer Karte S. 37 ).

4.3 Artenvielfalt

Während Hochmoore aus wenigen, aber meist seltenen Arten und Pflanzengesellschaften bestehen, sind Flachmoore botanisch und zoologisch vielfältiger. Regelmässig (alle 1–3 Jahre) geschnittene Streuwiesen gehören gar zu den artenreichsten Biotopen Mitteleuropas.

Mehrere Libellenarten haben in Flachmooren ihre Verbreitungsschwerpunkte. Sie nutzen die unterschiedlichen Kleingewässertypen als Brutstätte. Weitere charakteristische Insekten in den Flachmooren sind die Moor-Bläulinge (Phengaris spp.). Die Räupchen dieser Tagfalter-Arten ernähren sich von speziellen Moorpflanzen (z. B. Sanguisorba officinalis), und für ihre spätere Entwicklung sind sie auf

Abb. 26: Charakteristische Arten der Flachmoore

Mehlprimel (Primula farinosa) mit Goldener Acht (Colias hyale)

bestimmte Ameisen angewiesen, welche nur in Mooren vorkommen. Deshalb werden sie auch Ameisenbläulinge genannt. Alle drei Moorbläuling-Arten sind heute selten und stark gefährdet (Status Rote Liste: EN).

In den Flachmooren kommen ausgesprochen viele verschiedene National Prioritäre Arten (NPA) vor. Häufige NPA in Flachmooren sind die Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) (Abb. 26), die Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) sowie der Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe). Andere NPA sind nur noch selten anzutreffen, so z. B. der Kiebitz ( Vanellus vanellus) und die oben erwähnten Moorbläulinge.

Gewässerkorrektionen und Meliorationen Flachmoore bedeckten im frühen Mittelalter ca. 6 % der aktuellen Landesfläche (250 000 ha). Die wirtschaftliche und sozialgeschichtliche Blütezeit war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die ersten Eisenbahnen hatten billigen Weizen aus Osteuropa oder Übersee ins Land gebracht. Getreideanbau wurde unrentabel, viele Ackerbauern stellten auf Viehwirtschaft um. Stroh als Einstreu in den Ställen wurde damit zur Mangelware. Mit den Streuwiesen fand man einen geeigneten Ersatz für das Stroh. Es lohnte sich sogar, Futterwiesen zu vernässen und in Streueland zu verwandeln.

Andererseits verschwanden im 19. Jahrhundert viele ausgedehnte natürliche Flachmoore des Mittellandes infolge von Gewässerkorrektionen. In grossen Meliorationswerken wurden die Flüsse eingedämmt und begradigt, die Talebenen entwässert und in Kulturland umgewandelt. Als Beispiel sei hier die erste Juragewässerkorrektion 1869–1888 erwähnt. Damals wurden im Grossen Moos zwischen Bieler-, Neuenburger- und Murtensee rund 400 km2 Moorfläche trockengelegt. Das Grosse Moos ist heute eines der wichtigsten Gemüseanbaugebiete der Schweiz und beherbergt nur noch wenige Flachmoore an den Seeufern.

Im 20. Jahrhundert fiel dann der grösste Teil der Streuwiesen der Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft zum Opfer. Für Riedstreue besteht heute kaum noch Bedarf. In praktisch allen verbliebenen Flachmooren existieren Gräben und Drainageröhren, die in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten angelegt wurden und die sich noch immer negativ auf die Lebensbedingungen in den Mooren auswirken.

Entwicklung der Qualität

Flachmoore werden – wie die Hochmoore – immer trockener (Bergamini et al. 2019 und 2022). Die Bedeckung mit Gehölzen nimmt zu (Abb. 27) und der Anteil charakteristischer Moorarten nimmt ab, insbesondere in basischen Kleinseggenriedern und Röhrichten. Dies konnte mit Erhebungen von Kalkseggenrieden verschiedener Höhenlagen zwischen 1995/1997 und 2005/2006 belegt werden: Spezialisierte Gefässpflanzen haben in 10 Jahren

um 9,4 % und spezialisierte Moose gar um 14,9 % abgenommen (Bergamini et al. 2008).

Die abnehmende Qualität der Moore wurde auch im Rahmen der letzten «Erfolgskontrolle Moorschutz» festgestellt (1997 bis 2006; Klaus 2007): Auch damals war ein Viertel der Moore deutlich trockener geworden, in einem Viertel hatte die Nährstoffversorgung deutlich zugenommen, in einem Drittel der Moore wuchsen wesentlich mehr Gehölzpflanzen und in 15 % aller Moore war der Moorcharakter entscheidend gesunken. Die Fläche der Moore hatte in der Beobachtungszeit zwar nur geringfügig abgenommen; die nichttorfbildenden Flachmoore (insb. Sumpfdotterblumenwiesen) haben aber auf Kosten der torfbildenden Flachmoore (z. B. Kleinseggenrieder) zugenommen, was einem deutlichen Qualitätsverlust gleichkommt.

Mit verschiedenen Massnahmen konnte in den beiden letzten Jahrzehnten das Verschwinden der charakteristischen Flora und Fauna in Schweizer Flachmooren nicht gestoppt, aber doch gebremst werden. So wurde vielerorts mit Bewirtschaftungsverträgen eine standortgerechte Nutzung vereinbart. Zusammen mit der Sanierung der hydrologischen Verhältnisse konnten so die Überlebenschancen für die Flora und Fauna von Flachmooren verbessert werden.

Unentbehrliche Pufferzonen

Wie auch bei anderen Biotopen müssen mögliche negative Einflüsse aus der Umgebung von Mooren verhindert werden. So schreiben die Hoch- und die Flachmoorverordnung vor, dass um die Moorbiotope ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden sind. Diese besteht aus den drei Komponenten Nährstoffpufferzone, hydrologische Pufferzone und Störungs-Pufferzone. Zurzeit fehlt noch bei rund 22 % der Flachmoore und gut 16 % der Hochmoore die Festlegung von Nährstoffpufferzonen (BAFU 2022).

Moore sind auf einen Wasserüberschuss aus ihrer Umgebung angewiesen. Bei fast allen Schweizer Mooren ist dieser Wassereintrag oder deren Wasserhaushalt (vgl. auch Kap. 3 Hoch- und Übergangsmoore) mehr oder weniger stark beeinträchtigt (Drainagen, Quell- und Wasserfassungen, Strassen, Bahndämme und andere Bauten). Es sind deshalb Massnahmen notwendig, welche die Wasserressourcen der Moore schützen. Anzusetzen sind diese Massnahmen im Wasser-Einzugsgebiet des Moores.

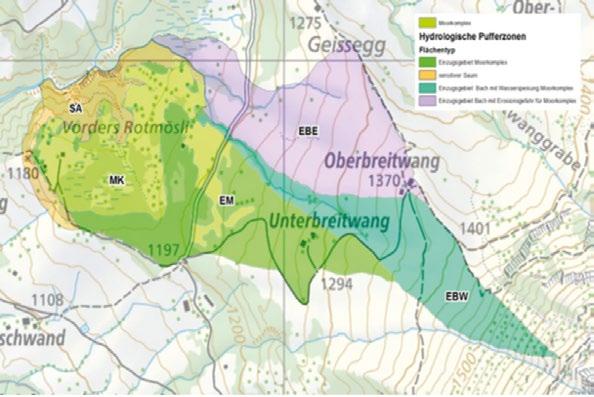

Im Rahmen des Projektes «Espace Marais» wurden methodische Grundlagen geschaffen, um hydrologische Einzugsgebiete für einzelne Moorobjekte zu definieren. Diese werden anhand von GIS-Berechnungen und -Modellierungen inkl. gutachterliche Beurteilung erstellt. Neben dem zentralen hydrologisch zusammenhängenden Moorkomplex unterscheiden sie verschiedene Arten von hydrologischem Einzugsgebiet (Abb. 28):

• Einzugsgebiet Moorkomplex (Hangwasser)

• Einzugsgebiet Bach als Wasserlieferant

• Einzugsgebiet Bach als Erosionsgefahr für die Moorflächen (randlicher Bach)

• Sensitiver Saum

In diesen Gebieten kann jede Änderung des Wasserregimes die Wasserversorgung gefährden, welche für die Erhaltung der Moore erforderlich ist. Projekte in Einzugsgebieten von Mooren müssen deshalb gründlich untersucht werden, bevor sie genehmigt werden können. Es gilt eine Umkehr der Beweislast: Es obliegt nun dem Urheber eines Projekts (Strassenbau, Entwässerung usw.) nachzuweisen, dass dieses Projekt keine Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Moores haben wird. Die Kantone, die

für den Schutz der Moore zuständig sind, verfügen damit über ein Instrument, um die Einhaltung der Hoch- resp. Flachmoorverordnung (Art. 5 Abs. 1 lit. e und Abs. 2 lit. g) sicherzustellen: «Die Kantone sorgen insbesondere dafür, dass der Gebietswasserhaushalt erhalten und, soweit es der Moorregeneration dient, verbessert wird.»

Einzelne Kantone wenden diese neue Methode bereits an. So hat beispielsweise der Kanton Bern die Vorsorgeperimeter zu den hydrologischen Pufferzonen bestimmen lassen und 2019 im Sachplan Biodiversität behördenverbindlich festgeschrieben.

Abb. 28: Gliederung der hydrologischen Pufferzone beim Rotmoos (BE) Die hydrologischen Einzugsgebiete der Bäche (violett und dunkelgrün), des Moorkomplexes (grasgrün) und des sensitiven Saumes (beige) sind bezeichnet.

Moorkomplex

Hydrologische Pufferzonen Flächentyp

Einzugsgebiet Moorkomplex

Sensitiver Saum

Einzugsgebiet Bach mit Wasserspeisung Moorkomplex

Einzugsgebiet Bach mit Erosionsgefahr Moorkomplex

Karte: geo7

Beispiele gelungener Sanierungen von Flachmooren

Das Flachmoor Grossried (Luzein, GR) mit seinem Graben- und Drainagenetz vor und nach der Renaturierung 2018