Biotopes d’importance nationale

Vue d’ensemble des cinq inventaires de biotopes : hauts-marais, bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens ainsi que prairies et pâturages secs

Vue d’ensemble des cinq inventaires de biotopes : hauts-marais, bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens ainsi que prairies et pâturages secs

Vue d’ensemble des cinq inventaires de biotopes : hauts-marais, bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens ainsi que prairies et pâturages secs

Publié par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) Berne, 2024

Éditeur

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Auteurs

Gaby Volkart, Christian Hedinger, Leslie Bonnard, Lea Bauer, Regina Jöhl, Martin Urech (Info Habitat GmbH), Ursina Tobler (service conseil IBN, info fauna – karch)

Groupe d’accompagnement

Philippe Grosvernier, Monika Martin, Célien Montavon, Michael Ryf (Info Habitat Gmbh), Ariel Bergamini (WSL), Stephan Lussi, Peter Staubli, Nathalie Widmer (OFEV)

Conception et accompagnement à l’OFEV

Béatrice Werffeli

Soutien rédactionnel

Gregor Klaus

Traduction Service linguistique de l’OFEV

Conception graphique

Cindy Aebischer (OFEV)

Mise en page

Funke Lettershop AG

Photo de couverture

Vallon de l’Allondon, Jan Ryser/OFEV

Téléchargement au format PDF www.bafu.admin.ch/uz-2404-f

Il n’est pas possible de commander une version imprimée.

Cette publication est également disponible en allemand. La langue originale est l’allemand.

© OFEV 2024

National biotope inventories exist for five habitats: Raised bogs and transitional moors; fenland; alluvial zones; amphibian breeding areas; dry meadows and pastures. They play a central role in the conservation and promotion of biodiversity in Switzerland. This publication brings together current knowledge (as at 2023) on biotope inventories (habitat ecology, species diversity, area, distribution, status, endangerment, development, enforcement, conservation, restoration).

Cinq types de milieux naturels sont couverts par les inventaires de biotopes d’importance nationale : les hauts-marais et les marais de transition, les bas-marais, les zones alluviales, les sites de reproduction de batraciens ainsi que les prairies et pâturages secs. Ils revêtent une importance centrale pour le maintien et le développement de la biodiversité en Suisse. La présente publication réunit les connaissances actuelles (état 2023) sur les inventaires de biotopes (écologie du milieu naturel, diversité des espèces, surface, répartition, état, menace, évolution, exécution, gestion, assainissements).

Für fünf Lebensräume sind nationale Biotopinventare in Kraft: Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und -weiden. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Erhaltung und Förderung der Biodiversität in der Schweiz Die vorliegende Publikation vereint das aktuelle Wissen (Stand 2023) zu den Biotopinventaren (Ökologie des Lebensraums, Artenvielfalt, Fläche, Verteilung, Zustand, Gefährdung, Entwicklung, Vollzug, Pflege, Sanierungen).

In Svizzera esistono cinque inventari dei biotopi: Torbiere alte, Paludi, Zone golenali, Siti di riproduzione di anfibi, Prati e pascoli secchi. Tali biotopi sono fondamentali ai fini del mantenimento e della promozione della biodiversità in Svizzera. La presente pubblicazione riunisce le conoscenze attuali (stato: 2023) in materia di inventari dei biotopi (ecologia dello spazio vitale, diversità delle specie, superficie, distribuzione, stato, livello di minaccia, sviluppo, esecuzione, cura, risanamenti).

Keywords: Biotope inventories, habitats, biodiversity, enforcement, enhancement and conservation, protected areas

Mots-clés : inventaires de biotopes, milieux naturels, biodiversité, exécution, valorisation et entretien, zones protégées

Stichwörter: Biotopinventare, Lebensräume, Biodiversität, Vollzug, Aufwertung und Pflege, Schutzgebiete

Parole chiave: inventari dei biotopi, spazi vitali, biodiversità, esecuzione, valorizzazione e cura, zone protette

Où trouve-t-on encore aujourd’hui de grandes prairies fleuries et colorées abritant des orchidées et des gentianes ? Où peut-on encore entendre par une chaude soirée de mai le chant du crapaud accoucheur, rappelant le son d’une clochette ? Où les écoliers peuvent-ils découvrir le rossolis à feuilles rondes, une des plantes carnivores de notre pays, familière des hauts-marais ? Où existe-t-il encore des tronçons attrayants de rivières coulant librement, pourvus de zones alluviales et d’îlots de gravier ? La réponse à ces questions est toujours la même : sur les surfaces qui ont été délimitées à titre de biotopes d’importance nationale. Ces hauts lieux de la nature en Suisse réunissent les aires les mieux préservées de cinq milieux naturels caractéristiques de la Suisse, autrefois largement répandus et répartis dans toutes les régions et à toutes les altitudes.

Entre 1991 et 2010, sur la base de l’art. 18 a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, la Confédération a mis en vigueur cinq inventaires de biotopes et les ordonnances correspondantes : hauts-marais et marais de transition, bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens ainsi que prairies et pâturages secs.

Les 7092 objets répertoriés dans les inventaires sont protégés et jouent un rôle crucial pour la préservation de la biodiversité en Suisse. Un tiers des sites abritant des espèces menacées qui ont été signalés se trouvent dans les biotopes d’importance nationale, qui ne représentent que 2,27 % du territoire national.

Les biotopes d’importance nationale sont non seulement des refuges d’une valeur inestimable pour la biodiversité, mais aussi des lieux à partir desquels des milieux naturels nouvellement crées ou valorisés sur le plan écologique peuvent être recolonisés. En outre, ils améliorent de manière décisive la qualité du paysage et fournissent de nombreux services pour le bien-être de notre pays : les prairies sèches fleuries aux couleurs vives et les étangs remplis de têtards font la joie des personnes en quête de détente, les marais intacts stockent le carbone et les zones alluviales protègent contre les crues.

Malgré les mesures de protection et de conservation, la qualité écologique se dégrade néanmoins en de nombreux endroits, comme le montre le Suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse (ci-après WBS). Mais il y a toutefois aussi de bonnes nouvelles : avec le soutien de la Confédération, les cantons ont investi ces dernières années beaucoup d’argent, de temps et de passion dans la protection et l’assainissement des biotopes d’importance nationale. Les actions de débroussaillage des prairies et pâturages secs, la création de plans d’eau de reproduction pour les amphibiens et le comblement de fossés de drainage dans les marais sont quelques-unes des mesures prises, et les données du WBS montrent qu’elles produisent bien l’effet escompté.

Les investissements nécessaires pour accroître la qualité des biotopes contribuent de manière importante au maintien de la diversité paysagère et écologique en Suisse. En outre, ils ont de nombreux effets positifs pour l’économie et la société.

Katrin Schneeberger, directrice

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

La Suisse héberge une grande variété de milieux naturels et donc de paysages sur une faible superficie. Cinq types de biotopes y sont particulièrement caractéristiques :

Hauts-marais

Milieux humides originels, habitats de sphaignes et d’espèces animales, végétales et fongiques rares et hautement spécialisées

Bas-marais

Roselières lacustres, marais à grandes laîches richement structurés et marais à petites laîches aux fleurs colorées

Zones alluviales

Espaces bordant les cours d’eau et les lacs et marqués par un régime hydrique dynamique (y c. plaines alluviales alpines et marges proglaciaires)

Sites de reproduction de batraciens

Plans d’eau de reproduction et alentours, habitats centraux des grenouilles, des crapauds et des tritons

Prairies et pâturages secs

Milieux naturels d’herbages riches en espèces aux faciès diversifiés et colorés sur des sols non fertilisés

La Suisse a inscrit les surfaces les plus remarquables et les plus menacées de ces types de biotopes dans cinq inventaires fédéraux afin de les protéger. Il s’agit des plus précieux vestiges de ces milieux naturels autrefois fort répandus. Que ce soit par leur lien avec les eaux, leur pauvreté en nutriments, leur dynamique naturelle et surtout la présence d’espèces rares et menacées, ces milieux à part se démarquent dans le paysage façonné au cours des siècles par l’être humain.

Avec leurs biocénoses particulières, les milieux naturels des inventaires fédéraux contribuent de façon déterminante à la qualité paysagère : les magnifiques paysages propices aux loisirs de proximité et au tourisme comprennent presque toujours des biotopes d’importance nationale. Les objets inventoriés revêtent aussi une importance croissante comme lieux de repli pour un grand nombre d’animaux, de plantes et de champignons devenus rares.

L’histoire des inventaires fédéraux des biotopes d’importance nationale est relativement récente. Depuis l’acceptation de l’initiative populaire « Pour la protection des marais – Initiative de Rothenthurm » en 1987 (fig. 1), les hauts-marais et les bas-marais sont protégés par la Constitution (fig. 2). En parallèle, le nouvel art. 18 a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) jetait les bases des inventaires fédéraux de biotopes. Il permet au Conseil fédéral de désigner des biotopes d’importance nationale et de préciser les buts visés par la protection. Depuis, une nouvelle approche de la protection de la nature et du paysage s’est établie.

Chaque inventaire fédéral dispose de sa propre ordonnance, composée du texte (notamment avec les buts de protection, les mesures et les aspects administratifs) et de l’annexe 1 (la liste des objets). Pour certains biotopes, l’ordonnance comprend encore d’autres annexes, par exemple pour les objets dont l’examen n’est pas terminé ou pour les objets itinérants dans le cas des sites de reproduction de batraciens. Les fiches signalétiques des objets contiennent le périmètre et les informations spécifiques aux biotopes.

Les cinq milieux naturels particulièrement précieux et caractéristiques de la Suisse

Les marais recouverts de brume, les zones alluviales et les deltas sauvages, les étangs pleins de poésie et les prairies fleuries d’où monte le chant du grillon confèrent au paysage sa diversité et son ambiance particulière.

1

Haut-marais

Glaubenberg (OW)

Photo : Philippe Grosvernier/LIN’eco

2

Bas-marais avec des linaigrettes Schüpfheim (LU)

3

Zones alluviales du Rhin à Rhäzüns Canton des Grisons

Photo : Andreas Gerth/OFEV

Les cinq inventaires de biotopes englobent environ la moitié des milieux naturels menacés de Suisse. Pour que la biodiversité puisse être garantie à long terme, il est donc très important de prendre aussi des mesures pour d’autres types de milieux naturels.

Établissement et révision des inventaires

Les surfaces qui entraient en ligne de compte pour les inventaires fédéraux de biotopes ont été choisies au terme d’une procédure scientifique complexe et à la faveur d’une

Site de reproduction de batraciens Canton de Vaud

Prairie sèche avec œillets des Chartreux Canton de Zurich

étroite collaboration entre la Confédération et les services cantonaux. L’identification des biotopes potentiellement d’importance nationale s’est fondée dans un premier temps sur la connaissance du contexte local ainsi que sur des photographies aériennes, des inventaires cantonaux et/ou sur d’autres données. Sur cette base, de nombreux spécialistes ont relevé sur place, en suivant un protocole précis, la végétation et les espèces présentes, l’utilisation du sol et, lorsque c’était opportun, la dynamique naturelle ainsi que les atteintes existantes. Après avoir été évalués à l’aide de critères appliqués à l’ensemble de la Suisse, les objets les plus précieux sur le plan qualitatif ont été proposés pour l’inventaire fédéral. Le Conseil

Fig. 1 : Dépliant d’information et carte postale de l’initiative de Rothenthurm

L’acceptation de l’initiative par le peuple le 6 décembre 1987 a inauguré une nouvelle ère pour la protection des biotopes.

Illustrations : à gauche : Hug, Fritz/ Sozarch_F_Pe-0410 ; à droite : inconnu/Sozarch_F_Ka-0001-650

fédéral a ensuite désigné les objets d’importance nationale.

Les objets de niveau qualitatif moindre ont été proposés aux cantons pour leurs inventaires cantonaux.

Les inventaires de biotopes ont été établis au cours des 30 dernières années. Les hauts-marais ont été les premiers biotopes à faire l’objet d’un inventaire en 1991, suivis des zones alluviales en 1992, des bas-marais en 1994, des sites de reproduction de batraciens (IBN) en 2001 et des prairies et pâturages secs (PPS) en 2010.

La Confédération est tenue de réexaminer ses inventaires et de les mettre à jour régulièrement (art. 16, al. 2, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage

Base de données pour l’évaluation de la qualité

Les 2,27 % du territoire national qui sont désignés comme biotopes d’importance nationale sont bien documentés. Les données et les documents disponibles se trouvent sur la page web de l’OFEV « Biotopes d’importance nationale »1.

1 www.bafu.admin.ch > Thème Biodiversité > Informations pour spécialistes > Favoriser et mettre en réseau les milieux naturels de grande valeur écologique > Biotopes d’importance nationale

[OPN]) (fig. 3). Chaque révision comprend un examen technique suivi d’une consultation interne à l’administration et d’une consultation publique, après quoi le Conseil fédéral met en vigueur les nouveaux objets ou les objets révisés.

Inventaire fédéral des sites marécageux

L’inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale n’est pas traité dans la présente publication. Comptant 89 objets (87 499 ha), il recense les paysages caractérisés par la présence de marais, raison pour laquelle une part notable des objets des inventaires fédéraux des hauts-marais et des bas-marais d’importance nationale (respectivement 44 et 33 %) se trouvent dans des sites marécageux, mais aussi 8 % des zones alluviales, 6 % des sites de reproduction de batraciens et 2 % des prairies et pâturages secs. Au total, 27 % de la surface des sites marécageux est constituée de biotopes d’importance nationale. Les surfaces restantes sont composées d’autres éléments naturels et culturels (p. ex. prés de fauche, ruisseaux, haies, forêts et bâtiments).

Fig. 2 : Bases légales pour les inventaires de biotopes d’importance nationale

Constitution

Art. 78 Protection des marais

Hauts-marais

Ordonnance sur les hauts-marais RS 451.32

Bas-marais

Ordonnance sur les bas-marais RS 451.33

Aide à l’exécution Aide à l’exécution

Protection de la nature et du paysage

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 18 a Biotopes d’importance nationale

Zones alluviales

Ordonnance sur les zones alluviales RS 451.31

Aide à l’exécution

Sites de reproduction de batraciens

Ordonnance sur les batraciens RS 451.34

Prairies et pâturages secs

Ordonnance sur les prairies sèches RS 451.37

Aide à l’exécution Aide à l’exécution

Fig. 3 : Évolution de la surface par inventaire de biotopes

Les inventaires de biotopes ont été adaptés lors de révisions (art. 16, al. 2, OPN), ce qui explique les sauts dans le graphique. Il a ainsi été possible de corriger les périmètres erronés et de compléter les inventaires avec des biotopes d’importance nationale qui n’avaient pas été pris en considération lors de l’établissement de l’inventaire initial.

Hauts-marais

Bas-marais

Zones alluviales IBN PPS

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023 1990

2.1 Faits et chiffres

Les cinq inventaires fédéraux de biotopes de la Suisse englobent au total 93 608 ha (2,27 % du territoire national ; état des données sur les biotopes OFEV 2023), ce qui correspond à moins d’un tiers de la surface d’habitat et d’infrastructure de la Suisse1

Les parts des zones alluviales, des bas-marais, des prairies et pâturages secs et des sites de reproduction de batraciens sont à peu près similaires (fig. 4). Les hauts-marais recouvrent nettement moins de surface, car ils ne se forment que dans des conditions stationnelles très particulières et ont été détruits en maints endroits.

Contrairement à la surface, le nombre d’objets par inventaire varie fortement : l’inventaire des prairies et pâturages secs comprend près de 4000 objets, alors que celui des zones alluviales n’en contient que 326 (fig. 5)

1 Surface d’habitat et d’infrastructure = 7,9 % de la surface de la Suisse selon OFS 2023 ; elle se compose de l’espace industriel et commercial, de l’espace bâti, des surfaces de transport, des surfaces d’habitat spéciales ainsi que des espaces de détente et des espaces verts.

Fig. 5 : Nombre d’objets par inventaire de biotopes

Total 7092 objets

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023

Fig. 4 : Nombre d’objets et surface des inventaires fédéraux de biotopes ainsi que part de surface des différents biotopes rapportée à la surface totale des biotopes (diagramme en camenbert)

d’objets

Hauts-marais

Bas-marais

Zones alluviales IBN

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023. Sites de reproduction des batraciens : secteurs A et B des objets fixes (annexe 1 de l’ordonnance sur les batraciens [OBat]) et objets itinérants (annexe 2 OBat, avec un rayon de 52,3 m). Hauts-marais sans zone de contact. Surfaces avec chevauchements dans le tableau (les surfaces situées dans deux inventaires en même temps sont indiquées deux fois), part de surface dans le diagramme en camenbert sans chevauchement.

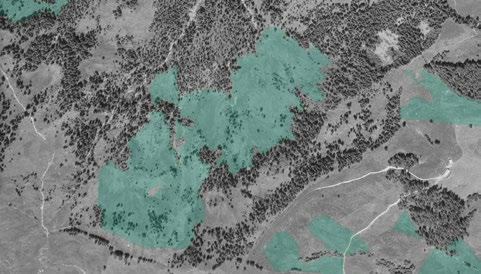

Fig. 6 : Situation géographique des biotopes d’importance nationale

Les objets sont représentés par des points (sauf les zones alluviales). Ces points ne sont pas à l’échelle, c’est-à-dire que les surfaces des objets qui sont visibles sur la carte sont plus grandes qu’en réalité.

Hauts-marais

Bas-marais

Zones alluviales

IBN

PPS

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023

Situation des biotopes

La répartition géographique des objets des cinq inventaires de biotopes diffère considérablement (fig. 6). La densité élevée de biotopes dans les Alpes septentrionales orientales est due avant tout aux bas-marais, qui y profitent des conditions géologiques sur du flysch et des précipitations abondantes sur le versant nord des Alpes. Les zones alluviales se concentrent sur le Plateau (zones alluviales de basse altitude) et dans les Alpes (marges proglaciaires et plaines alluviales alpines). Les sites de reproduction de batraciens se trouvent sur le Plateau, car peu d’espèces d’amphibiens vivent en altitude. Les prairies et pâturages secs les plus nombreux et les plus grands se situent dans les régions d’estivage des Alpes et de l’arc jurassien.

Le versant nord des Alpes est la région biogéographique qui affiche la plus grande part de surface de biotopes rapportée à sa superficie, suivie du Plateau et des Alpes centrales orientales (fig. 7). Le versant sud des Alpes présente la plus faible densité de biotopes, car la déprise des prairies et des pâturages secs et la progression de la forêt qui en découle y sont déjà importantes. En outre, les versants très escarpés et les régions de plaine fortement exploitées laissent peu de place pour de grands biotopes.

2 %

Surface des biotopes d’importance nationale

98 %

Reste du territoire suisse

Fig. 7 : Part de surface des inventaires de biotopes pour chaque région biogéographique et type de biotope

Exemple de lecture : dans la région biogéographique du Jura, 1,97 % de la superficie a la qualité d’un biotope d’importance nationale.

Hautsmarais

Bas-marais

Zones alluviales IBN

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023 ; régions biogéographiques d’après OFEV 2022

Fig. 8 : Part de surface des inventaires de biotopes pour chaque étage altitudinal et type de biotope Base

Bas-marais

Zones

Les hauts-marais sont principalement situés aux étages montagnard (mont.) et subalpin. Sur le Plateau, les marais et les prairies et pâturages secs ont largement disparu, car presque toutes les stations potentielles y sont bâties ou soumises à une exploitation intensive. Plus de 60 % des prairies et pâturages secs se trouvent dans la zone subalpine.

Répartition des biotopes par canton

Du fait de leur grande superficie, les cantons de Berne, des Grisons, de Vaud et du Valais hébergent ensemble environ la moitié de la surface totale des biotopes (52 557 ha ; fig. 9). Certains cantons plus petits présentent cependant des parts de surface de biotopes nettement plus élevées (fig. 10). Le canton de Genève vient en tête, avec environ 9 % du territoire cantonal situés dans des inventaires fédéraux (surtout des sites de reproduction de batraciens avec de vastes habitats terrestres, appelés secteurs B), suivi d’Obwald (5 %) et de Schwytz (env. 4 %), tous deux caractérisés par leurs vastes surfaces de marais.

Répartition par étage altitudinal

La part de surface par étage altitudinal varie fortement selon l’inventaire (fig. 8). Les sites de reproduction de batraciens et les zones alluviales de cours d’eau dominent à l’étage collinéen (coll.), les prairies sèches, les plaines alluviales alpines et les marges proglaciaires aux étages subalpin et alpin.

Taille et connectivité des objets

La superficie des objets inscrits dans les inventaires et la distance qui les sépare jouent un rôle central pour la fonctionnalité biologique des biotopes en tant qu’habitat pour la flore et la faune. La plupart des objets couvrent

Fig. 9 : Surface des biotopes d’importance nationale par canton et inventaire de biotopes

Hauts-marais Bas-marais

alluviales

Fig. 10 : Part de surface des inventaires de biotopes pour chaque canton

100 % = territoire cantonal

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023

seulement de très petites surfaces – en règle générale moins de 5 ha, sauf dans le cas des zones alluviales, où 57 % des objets sont supérieurs à 30 ha (fig. 11)

Les courtes distances entre les biotopes peuvent en partie compenser leur petite taille, puisque les espèces présentes

Fig. 11 : Part des objets de biotopes pour chaque classe de grandeur

peuvent alors se connecter et former ce que l’on appelle des métapopulations. Alors que les prairies et pâturages secs sont espacés de 500 à 1500 m en moyenne selon la région, les marais sont plus éloignés, 700 à 3000 m séparant un objet du suivant. Les sites de reproduction de batraciens sont encore plus distants les uns des autres ;

Exemple de lecture : 57 % de toutes les zones alluviales d’importance nationale dépassent les 30 ha.

Hauts-marais

Bas-marais

Zones alluviales

IBN

PPS

Distance moyenne entre objets d’un même type de biotope selon les régions biogéographiques

Jura

Plateau

Versant nord des Alpes

Versant sud des Alpes

Alpes centrales occidentales

Alpes centrales orientales

Moyenne sur l'ensemble de la Suisse

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023

pour les zones alluviales, les distances peuvent même aller de 2500 à 8500 m (fig. 12)

Biotopes sur les surfaces exploitées par l’agriculture

Plus de la moitié (62 %) des biotopes d’importance nationale sont situés en zone agricole (fig. 13). Une part importante de leur surface se trouve dans la région d’estivage, où l’intensité générale de l’exploitation est jusqu’à présent plus faible que sur la surface agricole utile proprement dite, ce qui a un effet positif sur la présence de biotopes dignes de protection. C’est pourquoi les prairies et pâturages secs et les bas-marais sont encore aujourd’hui des éléments paysagers typiques des alpages extensifs.

La proportion élevée de zones alluviales dans la région d’estivage s’explique par le fait que tous les objets constitués par des marges glaciaires s’y trouvent. La situation s’inverse dans le cas des sites de reproduction de batraciens, qui sont situés avant tout dans les zones de la surface agricole utile à basse altitude, où se trouvent aussi les aires de distribution principales de la plupart des espèces d’amphibiens menacées.

Biotopes et forêts

Près de la moitié de la surface des sites de reproduction de batraciens, des zones alluviales et des hauts-marais est boisée (forêts et forêts buissonnantes selon l’Office fédéral de topographie [swisstopo], fig. 14). Comme beaucoup d’espèces d’amphibiens hibernent en forêt, ce milieu est aussi intégré dans le périmètre de protection. Les zones alluviales comprennent, outre des surfaces de graviers, des surfaces rudérales et des eaux, une part importante de forêts alluviales. Les hauts-marais ne se composent pas seulement de zones ouvertes constamment saturées d’eau, mais aussi de forêts marécageuses environnantes. Les pâturages boisés des prairies et pâturages secs dans le Jura sont des paysages particulièrement diversifiés et riches en espèces.

Dans les autres types de biotopes, des boisements trop importants sont en revanche moins souhaitables. Dans les bas-marais ainsi que les prairies et pâturages secs, la présence de buissons et d’arbres est en règle générale le signe d’un déficit d’exécution. Dans les hauts-marais, une part trop importante de ligneux indique que les conditions hydrologiques ne sont pas optimales, puisque des peuplements denses de buissons et d’arbres ne peuvent normalement pas se former dans les hauts-marais gorgés d’eau.

Fig. 13 : Surface des inventaires de biotopes selon l’utilisation du sol

Les sites de reproduction de batraciens (IBN), les hauts-marais et les zones alluviales comprennent de nombreux secteurs – avant tout des étendues d’eau et des forêts – qui ne sont pas exploités par l’agriculture. Les bas-marais et les prairies et pâturages secs (PPS) comprennent aussi des surfaces de ligneux, des surfaces rudérales non utilisées ainsi que des pelouses alpines et des affleurements rocheux. La surface agricole utile comprend les champs et les herbages en dessous de la limite d’estivage. Cette surface n’inclut pas la forêt, les eaux, la région d’estivage et quelques autres milieux (p. ex. affleurements rocheux, parcs, espace urbain).

Hors agriculture

Région d ’estivage

Surface en hectares

Surface agricole utile

Hauts-marais

Bas-marais

Zones alluviales IBN

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023, recoupées avec des données sur la surface agricole utile OFAG 2019

Fig. 14 : Part de forêts (y c. forêts buissonnantes) pour chaque inventaire de biotopes (surface)

Remarque : la part de forêts de l’ensemble des zones alluviales est de 29 %, mais les zones alluviales situées à basse altitude (sans les plaines alluviales alpines et les marges proglaciaires) ont une part de forêts de 52 %.

Pas de forêts

Forêts

Part en %

Hauts-marais

Bas-marais

Zones alluviales IBN

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023 ; données vectorielles swisstopo 2021 (forêts et forêts buissonnantes)

Biotopes dans les agglomérations

Environ 15 % de tous les biotopes nationaux sont partiellement situés dans des agglomérations (Hunziker 2020).

Toutefois, seuls 4,7 % des objets et 2,7 % des surfaces des inventaires se trouvent dans des villes-centres (la commune-centre d’une agglomération selon OFS 2014).

Les sites de reproduction de batraciens représentent les biotopes les plus fréquents dans des villes (9,4 % des objets de l’inventaire, 8,1 % de la surface).

Les surfaces d’inventaire sont relativement importantes dans les villes-satellites (les centres secondaires, selon OFS 2014, caractérisés par un flux de pendulaires vers les villes plus grandes, par exemple Le Locle), où elles représentent 5,5 % de la superficie communale. Les villes plus grandes (les centres principaux) ont seulement 3 % de surface de biotopes nationaux.

Les biotopes d’importance nationale représentent les aires centrales d’un réseau de milieux naturels et d’aires de mise en réseau écologiquement précieux répartis sur l’ensemble du territoire. Ce réseau est tout aussi nécessaire à la prospérité du pays que les « infrastructures techniques » (p. ex. les routes, les voies ferrées, les lignes électriques et les conduites d’eau).

Une biodiversité prospère est indispensable au bienêtre et à la sécurité économique à long terme des êtres humains. Les biotopes d’importance nationale, milieux naturels intacts de haute qualité écologique, fournissent de nombreux services écosystémiques précieux dont quelques exemples (voir aussi IPBES 2018) sont exposés ci-après.

Tourisme, détente : les zones alluviales diversifiées, les marais sauvages et les prairies sèches richement fleuries offrent des instants privilégiés aux personnes en quête de détente (fig. 15).

Protection contre les dangers naturels : les zones alluviales et les marais ralentissent l’écoulement des eaux et protègent ainsi contre les crues.

Stockage du carbone : la matière organique des marais séquestre du carbone, qui est libéré lors de leur destruction.

Sécurité : abritant de nombreuses espèces rares, les biotopes sont des réservoirs de plantes et d’animaux qui pourront servir à l’avenir pour des usages médicinaux ou des innovations techniques.

Les biotopes d’importance nationale abritent une très grande variété d’espèces : au total, plus de 17 000 espèces y ont été recensées (évaluation sur la base des données d’InfoSpecies, le Centre suisse d’information sur les espèces, état 2023). Parmi elles figurent des espèces spécialisées de groupes fort différents – du loriot d’Europe (Oriolus oriolus) à la discrète parnassie des marais (Parnassia palustris) en passant par le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et la cigalette fredonnante (Cicadetta cantilatrix). Chaque objet possède sa propre palette d’espèces selon la station et le type de milieu naturel.

Alors qu’ils ne couvrent que 2,27 % du territoire suisse, les biotopes nationaux hébergent 84 % de toutes les espèces prioritaires au niveau national (tab. 1). Ces chiffres montrent combien ces biotopes sont importants pour les espèces spécialisées tributaires de ces milieux devenus rares. En effet, ces biotopes représentent des refuges à partir desquels elles peuvent recoloniser des milieux naturels revitalisés, nouvellement créés ou abandonnés.

Tab. 1 : Nombre d’espèces prioritaires au niveau national (EPN ; OFEV 2023) attestées dans les biotopes d’importance nationale Flore, faune et cryptogames (= mousses, lichens et champignons). Évaluation basée sur les données d’InfoSpecies, état 2023. La priorité nationale se fonde sur les indications relatives au statut de menace et sur la responsabilité que porte la Suisse s’agissant de la conservation de l’espèce considérée.

Depuis 2011, les changements survenus dans les biotopes d’importance nationale sont recensés dans le cadre du Suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse (ci-après WBS) (Bergamini et al. 2019). Ce suivi a été lancé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et développé à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) en étroite collaboration avec l’OFEV. Le but principal est de contrôler si les biotopes évoluent conformément aux objectifs de protection et si leur surface et leur qualité se maintiennent.

Lors des relevés sur le terrain, un échantillonnage représentatif sur le plan géographique et écologique permet de collecter des données détaillées sur la végétation (dans les marais, les zones alluviales et les prairies et pâturages secs) et sur la présence de grenouilles, de crapauds et de tritons (dans les sites de reproduction de batraciens). Un sixième des objets d’importance nationale est représenté dans l’échantillonnage. Chaque cycle de relevé dure six ans. Lors de l’analyse des vues aériennes, les modifications de tous les objets d’importance nationale sont consignées.

Les résultats montrent dans l’ensemble que la qualité écologique des biotopes nationaux tend à se dégrader :

• Ces 20 dernières années, les hauts-marais se sont enrichis en nutriments et se sont asséchés.

• Les bas-marais se sont également asséchés. La couverture boisée a progressé et la part des espèces typiques des marais a diminué.

• Une augmentation des ligneux a aussi été constatée dans les prairies et les pâturages secs, notamment sur le versant sud des Alpes. Selon la région, les milieux naturels sont devenus plus riches en nutriments, en particulier en altitude.

• Dans les sites de reproduction de batraciens, les objets ont en moyenne perdu au moins une espèce de batracien. Les populations de sonneurs à ventre jaune, de crapauds calamites et de crapauds accoucheurs, des espèces en danger, sont en nette régression.

• En ce qui concerne les zones alluviales, il n’est pas encore possible d’identifier des tendances avec certitude pour des raisons méthodologiques.

Si les évolutions négatives prédominent, des changements positifs sont toutefois observés au niveau régional :

• La couverture boisée diminue dans les hauts-marais du Plateau.

• La part des espèces figurant sur liste rouge est restée constante dans les hauts-marais et les bas-marais.

• Le recul de certaines espèces d’amphibiens a ralenti ou s’est même arrêté durant ces quinze dernières années.

Les principales perturbations qui affectent actuellement les biotopes présentées ci-après (mesures prises et gestion, voir point 2.5).

Taille et isolement : beaucoup d’objets sont très petits et isolés. L’appauvrissement génétique et les fluctuations de population menacent les populations qui y vivent. Ces objets ne peuvent plus remplir leur fonction de centre de dispersion pour les espèces caractéristiques.

Cette situation est particulièrement visible dans les sites de reproduction de batraciens (fig. 16). Alors que la qualité du milieu naturel est jugée bonne dans près de la moitié des objets, une espèce par objet en moyenne a disparu sur une période d’environ 20 ans. La plupart des pertes ont eu lieu avant 2005 ; depuis, la situation s’est stabilisée pour un grand nombre d’espèces, sauf pour le crapaud accoucheur et le crapaud calamite, qui continuent à décliner. Ce déclin est probablement dû à la perte de la structure de métapopulation (Smith et Green 2005). Chaque souspopulation d’une métapopulation dépend des échanges

Fig. 16 : Objet de site de reproduction de batraciens Bildweiher Un bon exemple des nombreux objets qui forment des îlots verts précieux mais isolés dans les zones urbanisées et industrielles.

avec les sous-populations voisines (Hanski 1994). La plupart des sous-populations sont trop petites pour survivre à long terme sans un tel réseau. Si celui-ci se réduit par suite de la perte de milieux naturels, cette structure se brise, ce qui peut expliquer pourquoi des espèces disparaissent de certains objets alors que ceux-ci semblent constituer des habitats de bonne qualité.

Manque d’eau : les marais et les sites de reproduction de batraciens souffrent particulièrement du manque d’eau –que ce soit en raison de drainages, de prélèvements d’eau ou de l’absence de précipitations. Les espèces caractéristiques des marais ne peuvent survivre que si elles disposent de suffisamment d’eau, ce qui ne se vérifie que pour une petite partie des marais selon les résultats du WBS. Le manque d’eau a aussi des conséquences sur les zones alluviales, parce qu’elles ne sont plus épisodiquement inondées, parce que le niveau des eaux souterraines a trop baissé ou parce que, lorsque les glaciers auront disparu, elles ne seront plus alimentées en eau de fonte.

Apports de nutriments et produits phytosanitaires : le niveau de nutriments augmente dans de nombreux biotopes, ce qui a pour effet que les espèces caractéristiques diminuent au profit d’espèces plus répandues (Charmillot et al. 2021 ; Strebel et

Bühler 2015). L’enrichissement graduel en nutriments (eutrophisation) est la conséquence des apports d’azote atmosphériques provenant de l’agriculture, des transports et des ménages. Même des marais éloignés et intacts de l’espace alpin sont touchés. Les apports trop élevés de nutriments peuvent aussi provenir d’une pâture trop intensive ou d’une irrigation à l’intérieur ou autour du biotope. En outre, l’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces voisines menace la biodiversité des milieux proches de l’état naturel.

Disparition des structures de milieux naturels : la volonté de rationalisation de l’exploitation fait que l’on tend davantage à supprimer des structures de milieux naturels comme les arbres isolés, les haies et les tas de pierres plutôt qu’à en créer de nouvelles (Guntern et al. 2020). Ce phénomène est également en augmentation dans les régions de montagne. Les murs de pierres ne sont souvent plus entretenus et disparaissent ainsi d’eux-mêmes avec le temps.

Disparition des plans d’eau temporaires : les structures de milieux naturels ne sont pas les seules à disparaître des paysages communs bien ordonnés ; les mares deviennent elles aussi toujours plus rares. Il manque particulièrement souvent des plans d’eau temporaires nécessaires pour la

Fig. 17 : Variations du niveau de l’eau et diversité des espèces

Plus un plan d’eau calme contient de l’eau longtemps, plus le risque de prédation est élevé. Dans l’étang de gauche, la diversité des espèces d’amphibiens est pour cette raison peu élevée. Les espèces moins compétitives ou celles dont les larves n’ont pas développé de comportement d’évitement des prédateurs au cours de l’évolution peuvent se reproduire avec plus de succès dans les étangs qui s’assèchent annuellement (à droite).

Prédateurs

Larves d’amphibiens

Prédation

Graphique :

Risque d’assèchement

reproduction des espèces qui pondent tardivement et qui sont aujourd’hui les plus menacées (Schmidt et al. 2023).

Si le plan d’eau ne s’assèche pas en automne, il est boudé au printemps ou recèle des larves de libellules voraces de l’année précédente. S’il se remplit trop tôt au printemps, il abrite déjà des larves de grande taille très compétitives ou des tritons, qui sont autant de prédateurs pour les têtards (fig. 17). Avec la sécheresse estivale accentuée par les changements climatiques, il a souvent des difficultés à afficher naturellement des variations de niveau adéquates.

Les étangs artificiels vidangeables permettent de gérer le niveau d’eau de manière ciblée pour favoriser les amphibiens tributaires des plans d’eau temporaires, donc précisément les espèces qui ont le plus disparu des objets de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens (Bergamini et al. 2019a).

Espèces exotiques envahissantes : les espèces exotiques envahissantes se dispersent dans tous les biotopes, mais surtout dans les zones alluviales. En font notamment partie la renouée du Japon (Reynoutria japonica), la vergerette annuelle (Erigeron annuus), le buddléia de David (Buddleja davidii) ou les espèces exotiques de cotonéasters.

Embroussaillement et enfrichement des terrains agricoles : beaucoup de bas-marais et de prairies et pâturages secs restent menacés par l’abandon de l’exploitation ou par la sous-exploitation (fig. 18). Le WBS a montré que la couverture boisée a augmenté de plus de 5 % dans 10 % de tous les objets de l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs au cours des 10 dernières années et dans environ 4 % des bas-marais au cours des 25 dernières années. La technicisation croissante de l’agriculture devrait permettre de trouver de nouvelles solutions pour maintenir ouvertes, moyennant une charge de travail limitée, les surfaces éloignées et difficiles à exploiter.

Le but principal visé par les cinq ordonnances de protection des biotopes est la « conservation intacte », en matière de surface et de qualité. Les aides à l’exécution informent

les acteurs à l’échelon cantonal sur la mise en œuvre appropriée.

Mise en œuvre par les cantons

Les ordonnances fédérales de protection des biotopes chargent les cantons de mettre en œuvre les objets d’importance nationale. La « mise en œuvre » désigne la concrétisation de la législation fédérale au moyen d’instruments juridiques ou relevant de l’aménagement du territoire généralement contraignants. Les cantons prennent les mesures juridiquement contraignantes nécessaires pour garantir à long terme la préservation intacte de l’objet. Pour ce faire, ils peuvent utiliser leurs propres instruments, dès lors qu’ils sont appropriés pour atteindre l’objectif visé.

La mise en œuvre comprend quatre éléments :

1. une protection contraignante pour les propriétaires fonciers, avec délimitation à l’échelle des parcelles (secteur A pour les objets de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens) ;

2. la garantie de mise en œuvre de mesures de gestion et d’entretien adaptées ;

3. la délimitation de zones-tampon suffisantes du point de vue écologique ;

4. l’assainissement des objets détériorés.

Protection contraignante pour les propriétaires fonciers

Les instruments suivants permettent de mettre en place une protection contraignante pour le propriétaire de la parcelle : le plan directeur cantonal et une protection sur le plan

cantonal sous la forme d’ordonnance, de décret ou d’arrêté du Conseil d’État ou une zone de protection juridiquement contraignante dans le cadre d’un plan d’affectation (fig. 19).

Garantie des mesures de gestion et d’entretien

La plupart du temps, l’entretien des bas-marais et des prairies et pâturages secs est réglé par des contrats d’exploitation, conformément à la LPN. Il s’agit de conventions conclues entre les responsables d’exploitation et le canton. Elles complètent les objectifs de protection, les conditions d’exploitation et les contributions versées en vertu de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD).

Les décisions de mise sous protection sont accompagnées d’un plan de gestion qui décrit les mesures d’entretien et de régénération. En forêt, l’entretien des biotopes peut être réglé au moyen d’une réserve forestière spéciale.

Zones-tampon suffisantes du point de vue écologique

Une zone-tampon suffisante du point de vue écologique englobe les fonctions suivantes :

• Zone-tampon trophique : elle protège les biotopes contre les nutriments apportés par les eaux, en particulier les engrais. Dans cette zone, il faut prévoir une exploitation extensive (fig. 20).

• Zone-tampon hydrique : les marais, mais aussi d’autres biotopes humides comme les zones alluviales ou les sites de reproduction de batraciens, ont besoin d’un approvisionnement en eau naturel. Si celui-ci est perturbé, les biotopes s’assèchent. La zone-tampon hydrique garantit l’approvisionnement en eau ; dans cette zone, les interventions dans le régime hydrique sont à éviter. Zone-tampon biologique : des mesures appropriées doivent protéger la faune et la flore du biotope contre les dérangements (p. ex. bruit, lumière, animaux domestiques). En outre, les espèces animales et végétales spécifiques aux biotopes doivent pouvoir accéder aux habitats voisins dont elles ont besoin pour leur développement (p. ex. arbres, lisière, plans d’eau).

• Zone-tampon morphodynamique : elle ne concerne que les zones alluviales. Il s’agit d’une surface attenante à la zone alluviale où sont tolérés les événements tels que l’érosion des berges, les inondations, les glissements de terrain et l’alluvionnement.

La délimitation des zones-tampon trophiques est aujourd’hui la plus avancée : une zone-tampon trophique est délimitée ou n’est pas nécessaire pour 66 % des objets (28 % des objets ont une zone-tampon trophique suffisante du point de vue écologique, 38 % n’en ont pas besoin [OFEV 2022]).

Haut-marais de Rotmoos (FR). Zone de protection A : haut-marais ; zone de protection B : forêt ; zone de protection C : zone-tampon. Le plan de protection prescrit pour la zone B une « exploitation sylvicole s’orientant vers l’état naturel » et interdit notamment « l’introduction d’espèces d’arbres et d’arbustes non indigènes et étrangères à la station ». Pour la zone C, le plan prescrit une exploitation agricole extensive, à régler par contrat, en même temps que les éventuels dédommagements pour perte de revenu, avec les exploitants. La zone A comprend les surfaces de

Zones de protection

A Haut-marais

B Forêt

C Zones-tampon

Assainissement des biotopes détériorés

Beaucoup de marais ne sont plus dans un état leur permettant de remplir de manière suffisante leur fonction écologique. Selon les cantons, seulement 40 % des objets ne nécessitent pas d’assainissement (OFEV 2022). L’état des objets restants est soit inconnu soit de moyenne ou mauvaise qualité. Ce constat correspond aux résultats actuels du WBS, selon lesquels près de la moitié des objets doivent être examinés, voire ont probablement besoin d’être assainis. Les hauts-marais sont les objets qui présentent le besoin d’assainissement le plus élevé.

Les travaux d’assainissement des biotopes ont nettement gagné en importance au cours des dernières années (fig. 21). Il existe plusieurs guides et listes de contrôle pour aider les acteurs concernés. Le WBS a montré que, sur le Plateau, l’assainissement des biotopes a en partie permis d’inverser la tendance. C’est ainsi que la couverture boisée des hautsmarais du Plateau a diminué grâce aux assainissements et à un entretien efficace (Bergamini et al. 2019). La présence d’espèces figurant sur liste rouge dans les hauts-marais et les bas-marais n’a pas baissé, et le recul de certaines espèces communes d’amphibiens a ralenti ou s’est même localement arrêté durant ces quinze dernières années. Ces avancées ont été possibles grâce aux mesures conjointes de la Confédération, des cantons et d’autres acteurs.

État de la mise en œuvre

La Confédération détermine régulièrement l’état d’avancement de la mise en œuvre au moyen d’un questionnaire portant sur tous les inventaires de biotopes. Cette enquête a été réalisée pour la quatrième fois en 2021 (OFEV 2022).

La mise en œuvre n’est achevée que pour un quart environ des objets (protection contraignante pour le propriétaire foncier, entretien réglé par un contrat, zones-tampon délimitées, qualité maintenue). Dans le cas des sites de reproduction de batraciens, cette proportion est de 44 %, et elle est de 11 % pour l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (l’inventaire fédéral le plus récent). L’état d’avancement des quatre éléments constitutifs de la mise en œuvre varie aussi entre les inventaires et à l’intérieur de ceux-ci (fig. 22). Afin d’éviter des pertes de qualité et, par conséquent, des mesures d’assainissement supplémentaires dans les biotopes, il est nécessaire d’agir dès à présent. Aussi les mesures de

Fig. 20 : Zone-tampon trophique autour du haut-marais de La Mosse d’en Bas à La Verrerie (FR)

Une zone de 10 à 30 m autour du biotope n’est pas fertilisée. Les produits phytosanitaires n’y sont pas non plus utilisés.

protection et d’entretien des biotopes d’importance nationale doivent-elles être renforcées de toute urgence.

Il n’en demeure pas moins qu’entre 2018 (dernière enquête) et 2021, la protection, l’entretien et la qualité des objets se sont légèrement améliorés. Le renforcement des moyens ordinaires par des mesures d’urgence prises dès 2017 produit ses premiers effets. Ce sont autant de pas faits dans la bonne direction, mais ils sont (encore) modestes et trop lents. La protection et le maintien de la qualité écologique des biotopes d’importance nationale ne seront couronnés de succès que si les cantons prennent leur responsabilité et mettent à disposition les ressources

Assainissement dans les marais de Guin (FR)

Fig. 22 : État de la mise en œuvre des inventaires fédéraux de biotopes

Pourcentage d’objets avec une protection contraignante pour les propriétaires fonciers, un entretien réglementé, des zones-tampon délimitées et une bonne qualité. Zones-tampon : les indications ne sont pas uniformes ; en règle générale, il s’agit des zones-tampon trophiques. Entre parenthèses : nombre d’objets par inventaire. Seuls les objets dont l’ensemble de la surface est concerné sont indiqués.

Protection

Entretien

Zones-tampon

Qualité

Total des objets par inventaire

Part des objets en %

Source : enquête auprès des cantons 2021, OFEV 2022

humaines correspondantes. La mise en œuvre intégrale et rapide du mandat légal existant de longue date suppose en effet aussi la volonté d’accorder une grande importance à la protection, à l’entretien et à l’assainissement des objets.

Aides financières de la Confédération

Comme beaucoup de biotopes dignes de protection résultent d’une exploitation de longue date, ils doivent être gérés et entretenus régulièrement. Près de la moitié des biotopes ont en outre besoin de mesures d’assainissement (enquête auprès des cantons sur l’état de la mise en œuvre, OFEV 2022). Les mesures d’entretien et de valorisation sont financées au moyen des conventions-programmes dans le cadre de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Les prestations et les aides financières sont décrites dans le Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l’environnement (OFEV 2023, mis à jour tous les quatre ans). Les cantons organisent la protection, la gestion et les assainissements.

Les coûts annuels récurrents pour une protection et un entretien des biotopes d’importance nationale conformes aux exigences légales se montent à plus de 100 millions de francs (Martin et al. 2017). Dans l’état actuel des connaissances, les coûts d’assainissement sont estimés à environ 1,6 milliard de francs. Les plus importants sont à mettre au compte de la restauration du régime hydrique des hauts-marais et des bas-marais dégradés et ainsi que de la revitalisation des zones alluviales.

L’argent investi en faveur de la biodiversité ne préserve pas seulement les richesses naturelles, il accroît aussi la création de valeur de l’économie locale, augmente l’attractivité des zones concernées et peut contribuer à freiner l’exode rural (OFEV 2019b). Les moyens fédéraux destinés à la protection de la nature bénéficient en premier lieu à l’agriculture et au secteur du bâtiment. Les principales régions concernées sont les régions périphériques, dans lesquelles sont mises en œuvre la plupart des mesures en faveur de la biodiversité.

De nombreux acteurs

En plus de la Confédération et des cantons, ce sont surtout les communes, les ONG, l’agriculture et la sylviculture ainsi que les propriétaires fonciers privés qui participent au maintien des biotopes et de leurs qualités. Seule la collaboration étroite des politiques sectorielles de la Suisse permettra la préservation à long terme des biotopes d’importance nationale.

Sylviculture et protection des biotopes : un travail en partenariat

Lorsque les biotopes nationaux sont situés dans l’aire forestière ou concernés par l’exploitation sylvicole, les autorités forestières cantonales et les services de protection de la nature élaborent conjointement les mesures de protection. Une réserve forestière assortie d’un plan de mesures sylvicoles représente un bon instrument pour tirer parti des synergies : les objectifs de protection du biotope sont intégrés aux objectifs de la réserve forestière ou les objectifs de la réserve forestière (p. ex. la promotion de certaines associations forestières rares) sont intégrés dans les objectifs de protection du biotope.

Une exception : les objets de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens Font exception les objets itinérants de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens. Il s’agit d’objets situés dans des sites d’extraction de matériaux en activité qui ne sont pas définis comme un périmètre à protéger, mais désignent des zones ponctuelles à proximité desquelles les conditions nécessaires à la réalisation des objectifs de protection doivent être créées ou maintenues. Il importe d’abord ici de garantir des mesures favorables aux amphibiens sous forme de conventions contraignantes ou de conditions définies par le canton et les exploitants de gravières.

Une particularité : les sites prioritaires de prairies et pâturages secs

Dans les sites prioritaires de prairies et pâturages secs (ordonnance sur les prairies sèches, art. 5), une importance majeure est accordée à la conservation, à la valorisation et à la mise en réseau des objets de l’inventaire. La protection et la conservation y sont planifiées de façon ciblée sur une plus grande surface, de façon à augmenter la valeur des objets. Les sites prioritaires complètent ainsi la protection des objets. Leurs buts et les mesures à prendre sont formulés dans un concept global. Les sites prioritaires constituent par définition un habitat de grande valeur écologique pour la faune et la flore typiques des prairies et pâturages secs. Ils comprennent un objet ou plusieurs objets proches les uns des autres et jouxtant des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels.

3.1 Caractéristiques

Le sol constamment gorgé d’eau des hauts-marais est pauvre en oxygène et ne contient pour cette raison presque pas de bactéries, de vers de terre et d’autres organismes. Les restes de végétaux ne se décomposent donc que partiellement et s’accumulent sous forme de tourbe. Croissant très lentement (env. 1 mm par an), la tourbe a besoin de millénaires pour former plusieurs mètres d’épaisseur.

Comme la couche supérieure de ce milieu naturel s’élève progressivement au-dessus du niveau des eaux souterraines, les hauts-marais sont entièrement tributaires des précipitations. Telles de gigantesques éponges dans le paysage, ils absorbent et retiennent l’eau des précipitations grâce aux sphaignes, une mousse qui domine la végétation pauvre, jouit d’une capacité de rétention hydrique exceptionnelle et acidifie son milieu.

Les hauts-marais sont extrêmement pauvres en éléments nutritifs, puisque ceux qui sont contenus dans la tourbe ne sont pas disponibles pour les plantes. L’unique source de nutriments provient donc des précipitations atmosphériques.

Répartition des hauts-marais d’importance nationale

Les marais stockent d’importantes quantités de carbone organique. Ils ont donc une incidence sur le climat. Lorsqu’ils s’assèchent, ils deviennent par contre des sources de CO2 : les émissions de gaz à effet de serre provenant des marais asséchés et exploités à des fins agricoles représentent 5 % des émissions globales de gaz à effet serre d’origine anthropique et il convient donc d’y porter une grande attention (Joosten 2015).

Les marais de transition sont des stades de transition entre hauts-marais et bas-marais. La végétation des hauts-marais, les sols agricoles adjacents souvent riches en tourbe ainsi que les bas-marais qui les jouxtent généralement forment ce que l’on appelle un complexe marécageux, dans lequel toutes les parties sont hydrologiquement reliées. Toutes les mesures prises à proximité immédiate des hauts-marais ont donc des effets sur l’ensemble du complexe marécageux.

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023

Les deux plus grands complexes de hauts-marais qui existent encore en Suisse sont ceux des Ponts-de-Martel (NE) et de Rothenthurm (SZ, ZG). Ils ont cependant aussi été en grande partie asséchés et sont partiellement exploités de façon extensive par l’agriculture et la sylviculture.

Végétation de buttes (Oxycocco-Sphagnetea)

Les sphaignes forment des monticules arrondis appelés buttes. Ces buttes forment avec les gouilles des complexes de buttes et de gouilles typiques des hauts-marais, très rares en Suisse. Outre les sphaignes, des plantes typiques des hauts-marais y poussent, comme l’andromède à feuilles de romarin (Andromeda polifolia), la canneberge (Vaccinium oxycoccos), le rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et la linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum)

Photo : Butte (monticule de tourbe) avec des espèces spécialisées © Philippe Grosvernier/LIN’eco

Végétation de gouilles (Rhynchosporion albae)

Les gouilles forment le pendant des buttes dans le complexe de buttes et de gouilles (voir ci-dessus). Elles sont presque toujours remplies d’eau et hébergent un petit nombre d’espèces spécialisées comme la laîche des bourbiers (Carex limosa) et la scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris), mais aussi le rossolis à longues feuilles (Drosera anglica) et la mousse Scorpidium scorpioides

Photo : Rossolis à longues feuilles (Drosera anglica) © Ariel Bergamini/WSL

Pinède de tourbière (Pino mugo-Sphagnetum)

La végétation caractéristique de ces surfaces de hauts-marais est composée de sphaignes, de pins de montagne et d’arbrisseaux. Près du centre du marais, le peuplement de pins de montagne s’éclaircit et les arbres sont toujours plus petits. Cette unité de végétation de haut-marais est relativement fréquente en Suisse.

Photo : Salwidili (LU)

© Regina Jöhl/oekoskop

Végétation de combe d’écoulement, marais de transition (Caricion lasiocarpae)

Cette végétation pousse dans les petites combes d’origine naturelle dans lesquelles le trop-plein d’eau du haut-marais s’écoule. Les espèces végétales typiques sont la laîche à utricules contractés en bec (Carex rostrata), le trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) et le comaret des marais (Potentilla palustris)

Photo : Comaret des marais (Potentilla palustris)

© Ariel Bergamini/WSL

Boulaie et pessière de tourbière (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Bazzanio-Piceetum)

Les bouleaux et les épicéas qui croissent dans les hauts-marais pénètrent en général moins au centre que les pins de montagne. Les sphaignes dominantes et les arbrisseaux sont aussi typiques de cette unité de végétation. Celle-ci pousse fréquemment sur les surfaces asséchées.

Photo : Müschenegg (FR)

© Philippe Grosvernier/LIN’eco

Végétation mixte de tourbière

Cette unité de végétation est prédominante dans les hauts-marais secondaires. Elle est composée de mosaïques d’unités de végétation décrites ci-dessus, qui ne peuvent être cartographiées individuellement en raison de leur petite taille. On y trouve souvent un mélange de végétation de haut-marais et de végétation étrangère aux tourbières avec beaucoup de trichophore gazonnant (Trichophorum cespitosum)

Photo : Sörenberg (LU)

© Philippe Grosvernier/LIN’eco

Importance nationale

Les hauts-marais de Suisse sont les premiers biotopes inventoriés, entre 1978 et 1982. Un haut-marais était inscrit dans l’inventaire lorsqu’il remplissait les critères suivants (Grünig et al. 1986) :

• recouvrement par les sphaignes (toutes les espèces du genre Sphagnum) supérieur à 5 % ; présence d’au moins 1 des 4 plantes vasculaires caractéristiques des hauts-marais (Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccos) ou 3 des 17 espèces végétales vivant dans les hauts-marais (Betula nana, Calluna vulgaris, Carex limosa, Carex paupercula, Carex pauciflora, Drosera anglica, Drosera intermedia, Empetrum nigrum, Lycopodiella inundata, Melampyrum pratense, Pinus mugo, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Trichophorum cespitosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea) ;

• surface avec végétation marécageuse dominante (> 50 % d’espèces caractéristiques des marais) d’un seul tenant d’au moins 625 m2

On distingue deux types de hauts-marais. Les hautsmarais qui n’ont pas été exploités ou sont presque intacts sont considérés comme primaires. Les hauts-marais qui subissent l’influence de l’être humain ou qui sont partiellement exploités sont considérés comme secondaires. Dans l’inventaire, les hauts-marais uniquement soumis au piétinement sont en général catégorisés comme primaires alors que ceux qui sont asséchés artificiellement ou fertilisés sont classés comme secondaires.

En plus du haut-marais proprement dit, l’inventaire comprend également une « zone de contact ». Cette zone comprend les surfaces limitrophes du haut-marais directement reliées avec lui sur le plan hydrologique et destinées à le protéger

des influences étrangères (la zone de contact englobe avant tout des bas-marais et des sols tourbeux dégradés, exploités par l’agriculture ou recouverts de forêt).

Après l’acceptation de l’initiative de Rothenthurm en 1987, le Conseil fédéral a proposé d’inscrire les objets de cet inventaire dans l’ordonnance sur les hauts-marais, ce qui fut réalisé avec la décision du 21 janvier 1991.

Les hauts-marais suisses ne sont souvent plus que des vestiges de tourbières qui ont été exploitées, au moins partiellement, dans le passé puis abandonnées à elles-mêmes. La végétation de ces sites détériorés comprend en partie des espèces typiques des hauts-marais, mais il est par endroits difficile de la catégoriser. L’importance de ces stations pour la protection des espèces ne doit cependant pas être sous-estimée.

L’inventaire des hauts-marais de Suisse distingue six unités de végétation caractérisées par des associations végétales typiques. Ces types d’associations végétales sont bien visibles dans les hauts-marais primaires très peu influencés par l’être humain.

Exploitation

Les hauts-marais sont des milieux naturels pauvres en nutriments et sensibles au piétinement ; ils ne devraient donc pas être exploités. À la différence des bas-marais, il faut si possible y renoncer à la pâture, car les sphaignes ne supportent pas le piétinement ni le tassement et beaucoup d’espèces caractéristiques des hauts-marais réagissent de manière extrêmement sensible aux apports de nutriments.

Lorsque les hauts-marais sont trop secs, ils s’embroussaillent, raison pour laquelle certains objets sont régulièrement débroussaillés et parfois fauchés (avant tout les marais de transition).

Tab. 2 : Nombre d’objets et surface dans l’inventaire fédéral des hauts-marais

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023

L’inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale compte 551 objets (tab. 2). Il est, en superficie, de loin le plus petit des cinq inventaires fédéraux de biotopes : les hauts-marais et les marais de transition ne couvrent plus que 1567 ha. Les hauts-marais encore existants se trouvent surtout sur le versant nord des Alpes (carte p. 27 ) ; il existe cependant par exemple aussi de très beaux hauts-marais en Haute-Engadine. Dans le Jura et sur le Plateau, régions autrefois riches en marais, beaucoup de hauts-marais ont été détruits, mais il y reste encore des vestiges précieux.

Seul un petit nombre de plantes, d’animaux et de champignons hautement spécialisés sont adaptés au milieu acide et pauvre en nutriments des hauts-marais (fig. 23). Le rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), par exemple, trouve un apport en nutriments en retenant et digérant de petits insectes grâce aux poils glanduleux et collants de ses feuilles.

Comme ce milieu naturel est devenu très rare, de nombreuses espèces des hauts-marais sont menacées. Les plantes des hauts-marais les plus connues et les plus importantes pour la production de la tourbe sont les sphaignes (Sphagnum spp.). En Suisse, 33 espèces de sphaignes sont connues, dont beaucoup sont tributaires des

Espèces caractéristiques des hauts-marais

tourbières (Küchler et al. 2018). Selon le WBS, les sphaignes ne couvrent aujourd’hui en moyenne plus que 43 % des hauts-marais. Dans un haut-marais en bonne santé, le recouvrement devrait normalement être supérieur à 80 %.

Les hauts-marais hébergent aussi des espèces animales spécialisées. La chenille du solitaire (Colias palaeno) se nourrit par exemple uniquement des feuilles de l’airelle des marais (Vaccinium uliginosum), qui croît presque exclusivement dans les hauts-marais. Le papillon adulte, par contre, a besoin de fleurs riches en nectar dans les environs pour se nourrir, telles que les composées ou les caprifoliacées (notamment scabieuses, knauties). Comme cette mosaïque de milieux se raréfie, ce papillon diurne est aujourd’hui menacé dans certaines régions.

Parmi les espèces prioritaires au niveau national et relativement fréquentes dans les hauts-marais, on peut citer la leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), l’aeschne azurée (Aeshna caerulea), le nacré de la canneberge (Boloria aquilionaris), la cordulie arctique (Somatochlora arctica) ou la sphaigne brune (Sphagnum fuscum)

Bois souterrain

Au XVIIe siècle, la Suisse connut une pénurie de bois de feu. Les coupes de bois destinées à la production énergétique et le pâturage libre pluriséculaire avaient fortement dégradé

la forêt. Celle-ci n’arrivait donc plus à couvrir les besoins en matières premières et en énergie d’une population en rapide augmentation et d’une industrie en pleine expansion. C’est alors que l’on s’intéressa pour la première fois aux gisements de tourbe, et spécialement à ceux des hauts-marais, en tant que ressource d’énergie. Ainsi, en 1712, le médecin de la ville de Zurich Johann Jakob Scheuchzer, après une description des imposants gisements de tourbe de la région administrative de Rüti dans l’Oberland zurichois, conseillait-il d’exploiter ce « bois souterrain » comme cela se pratiquait depuis longtemps déjà en Hollande et au nord de l’Allemagne.

De nombreuses tourbières furent ainsi exploitées jusqu’à anéantissement. L’extraction s’intensifia en particulier dans les périodes difficiles, la dernière fois lors de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle on brûla 2,5 millions de tonnes de tourbe (OFEFP 2002). Si l’on considère pour les sites suisses une épaisseur moyenne de la tourbe de 2 m, cela correspond à une surface de 1000 ha, soit environ les deux tiers de l’étendue actuelle des hauts-marais d’importance nationale.

Presque tous les hauts-marais du Jura et du Plateau ont connu à un moment donné une exploitation de la tourbe (fig. 24). Une grande partie des objets d’importance nationale actuels en portent les traces et ne sont souvent plus que les modestes vestiges de hauts-marais jadis très vastes. La

plaine jurassienne à l’est de la Brévine (NE), par exemple, était à l’origine un haut-marais d’un seul tenant. Il n’en reste aujourd’hui que quatre petits fragments qui, dans l’inventaire des hauts-marais, constituent le Marais de la Châtagne (NE).

Fossés et systèmes de drainage À la suite de l’acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative de Rothenturm en 1987, les hauts-marais, en tant que relicte de la végétation d’origine, ne peuvent plus être exploités pour leur tourbe. Dans presque tous les marais subsistent cependant des fossés et des systèmes de drainage aménagés durant les siècles passés, qui ont encore une influence négative sur les conditions de vie dans les hauts-marais.

L’assèchement porte atteinte directement, mais aussi indirectement, à la végétation. Des conditions plus sèches ont pour effet de minéraliser la couche supérieure de la tourbe, ce qui libère des nutriments et entraîne une auto-fertilisation des marais. Cette fertilisation favorise l’établissement et la croissance de buissons et d’arbres, dont la présence peut augmenter l’évaporation, ce qui entraîne une baisse du niveau d’eau et accroît encore l’assèchement.

Environ 70 % des hauts-marais encore existants en Suisse sont fortement influencés par l’être humain, raison pour laquelle des mesures de régénération étendues sont souvent nécessaires pour préserver le milieu naturel.

Fig. 24 : Exploitation semi-industrielle de la tourbe dans la première moitié du XXe siècle

Exploitation et séchage de la tourbe aux Ponts-de-Martel (NE) et à La Chaux, Tramelan (BE)

Toujours plus secs et plus riches en nutriments

Alors que les biotopes marécageux font l’objet d’une protection presque totale en vertu de la Constitution, les hauts-marais s’assèchent toujours plus – l’eau, vitale pour ces milieux, se raréfie. La couverture boisée a progressé, ce qui résulte aussi du manque d’eau. Entre 1985 et 2015, l’embroussaillement des hauts-marais a augmenté chaque année de 0,2 à 0,5 %, avant tout dans le Jura et les Alpes centrales (Bergamini et al. 2019a).

Les hauts-marais tendent aussi à devenir plus riches en nutriments en raison des apports d’azote par l’air.

Même si l’évolution négative de l’état des marais est manifeste, on constate aussi des changements positifs. Ainsi, dans les hauts-marais du Plateau, la couverture boisée a diminué grâce aux nombreuses mesures de régénération et actions de débroussaillage.

Le rôle joué par les hauts-marais dans le régime hydrique du paysage est souvent sous-estimé. Dans les régions où les précipitations sont importantes, ils atténuent l’écoulement des pluies intenses après des périodes de sécheresse et servent donc à prévenir des inondations. La capacité de rétention des bas-marais est un peu moindre. En outre, en cas de pluies persistantes, les hauts-marais purifient l’eau qui les traverse et stockent des quantités importantes de carbone organique. Ils ont donc une incidence sur le climat.

Lorsque les hauts-marais s’assèchent, la tourbe se décompose et ils émettent du CO2 au lieu de fixer ce gaz à effet de serre (Joosten 2015). Il est donc prioritaire de rétablir la fonction turfigène des hauts-marais. Pour qu’ils puissent de nouveau servir de puits de carbone, il faut relever les niveaux d’eau et les stabiliser. À cet effet, les systèmes de drainage doivent être désactivés par la construction de barrages et le comblement des fossés, de sorte à amener le niveau d’eau le plus près possible de la surface.

Au cours des deux dernières décennies, ces mesures ont permis de ralentir, mais non de stopper la destruction progressive des marais en Suisse. Les premiers succès obtenus par des projets de régénération montrent combien il est important, pour les marais, de rétablir les conditions hydrologiques (p. 34 ; Küchler et al. 2018).

Exemples d’assainissements réussis de hauts-marais

Arbres abattus et palplanches contre l’écoulement de l’eau

Lors de la régénération d’une tourbière secondaire à Mauntschas Tridas (St. Moritz, GR), les arbres renversés ou abattus entre 2017 et 2019 ont été placés dans des gouilles. En effet, la tourbe s’était érodée ou avait été décomposée par des utilisations antérieures (piste de ski de fond). Depuis, les mousses et autres plantes colonisent peu à peu les troncs. Avec le temps, une couverture fermée de mousse et de végétation se formera à nouveau.

A l’extrémité inférieure de la zone marécageuse, l’eau a été retenue à l’aide de palplanches afin que l’eau du marais ne puisse plus s’écouler librement de la zone.

Le haut-marais de la Gruère, au sud-est de Saignelégier (JU), est l’une des plus grandes tourbières d’un seul tenant de Suisse. Il fait actuellement l’objet d’un vaste projet de revitalisation destiné à supprimer les fossés de drainage du XVIIe siècle et à rétablir l’hydrologie de la zone. La première étape a eu lieu en 2018. Selon les caractéristiques du terrain, des barrages ont été construits et les fossés ont été comblés avec de la tourbe du site. La forêt a pu être repoussée. Grâce à ces mesures, les sphaignes ont pu recoloniser de nombreux endroits du site, lui redonnant sa vitalité et sa capacité à fixer le carbone.

Image, swisstopo, NPOC, swisstopo

est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale Malgré la grande attention quʼelles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune fiabilité et à lʼintégralité de ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/informations_juridiques.html

4.1 Caractéristiques

Les bas-marais se forment lors de l’atterrissement des lacs, du défrichement de forêts humides ou simplement aux endroits où de l’eau stagne en permanence à la surface du sol. Les bas-marais sont traditionnellement utilisés comme pâturages ou prairies à litière. Contrairement aux hauts-marais, une exploitation extensive des bas-marais, telle que la fauche ou la pâture, est généralement requise pour empêcher le reboisement.

Les bas-marais sont alimentés par les eaux de surface, les eaux du sol et les précipitations. Les eaux de pente, les eaux souterraines et les inondations temporaires amènent des nutriments dans le système, raison pour laquelle la végétation y est plus productive et plus diversifiée que dans les hauts-marais. Les bas-marais sont toutefois beaucoup plus pauvres en nutriments que les terres assolées et herbagères exploitées intensivement et servent ainsi d’habitat à de nombreuses espèces animales et végétales spécialisées.

La capacité de rétention d’eau des bas-marais est un peu moindre que celle des hauts-marais. Cependant, comme

Répartition des bas-marais d’importance nationale

les bas-marais bénéficient d’une superficie totale en Suisse beaucoup plus grande que celle des hauts-marais, leur capacité de rétention revêt également une grande importance.

Importance nationale

Les bas-marais de Suisse ont été cartographiés entre 1986 et 1989 à une échelle de 1 : 25 000 selon des critères uniformes encore valables aujourd’hui. Les conditions d’admission minimales sont les suivantes :

• présence d’au moins dix espèces des bas-marais sur 20 m2 ou recouvrement des espèces des bas-marais supérieur à celui des autres espèces ;

• un objet doit contenir au moins un objet partiel de 1 ha (au moins 0,5 ha au-dessus de la limite de la forêt), les autres objets partiels doivent avoir une superficie d’au moins 0,25 ha.

Chaque surface marécageuse d’un seul tenant est considérée comme un objet partiel. Les objets partiels distants de moins de 100 m l’un de l’autre sont regroupés en un objet.

Les bas-marais présentent des aspects très variés. Des unités de bas-marais très différentes peuvent se former suivant le degré d’humidité, les propriétés du sol, la topographie, la géologie et le type d’exploitation. Ces unités se caractérisent par des associations végétales typiques du milieu.

Roselière (Phragmition)

Les roselières sont une composante principale des zones d’atterrissement des eaux. Les peuplements denses de roseaux laissent passer peu de lumière et forment une épaisse litière, ce qui explique que très peu d’espèces spécialisées s’y développent. Les roselières constituent un habitat important pour de nombreux oiseaux et insectes.

Photo : Sugiez (FR)

© Monika Martin/oekoskop

Marais à grandes laîches (Magnocaricion)

Les marais à grandes laîches sont une autre unité de végétation caractéristique des zones d’atterrissement des lacs et des étangs. Comme leur nom l’indique, ils sont dominés par de grandes laîches en touradons et sont aussi relativement pauvres en espèces.

Photo : Morat (FR)

© Monika Martin/oekoskop

Marais alcalins ou acides à petites laîches

Les marais à petites laîches des Alpes et des Préalpes (marais alcalins à petites laîches – Caricion davallianae ; marais acides à petites laîches – Caricion nigrae) abritent souvent la linaigrette, visible de loin. Riches en fleurs, les marais alcalins offrent un habitat particulièrement favorable aux insectes.

Photo : Bellegarde (FR)

© Gaby Volkart/atena

Prairie à molinie (Molinion) avec mégaphorbiaie marécageuse (Filipendulion) en bordure

Les prairies à molinie sont des prairies humides riches en nutriments qui requièrent une exploitation régulière. Le foin était traditionnellement utilisé comme litière pour le bétail. Les fossés humides ou les bordures plus riches en nutriments abritent des mégaphorbiaies à reine des prés (Filipendula ulmaria)

Photo : Gros Mont (FR)

© Gaby Volkart/atena

Prairie humide à populage (Calthion)

Dans les stations encore plus riches en nutriments, on trouve des prairies humides appelées prairies à populage. Cellesci abritent souvent des trolles d’Europe (Trollius europaeus, comme sur l’image ci-contre) et de nombreuses orchidées. Les prairies humides doivent être régulièrement pâturées ou fauchées.

Photo : Entlebuch (LU)

© Monika Martin/oekoskop

Beaucoup de bas-marais d’importance nationale sont pâturés de manière très extensive (Val de Charmey, FR)

Pour chaque objet partiel, les experts estiment le recouvrement des différentes unités de végétation. Les surfaces non marécageuses situées à l’intérieur du bas-marais et supérieures à 0,25 ha sont exclues de l’objet. Les surfaces non marécageuses plus petites situées à l’intérieur du biotope n’en sont en revanche pas exclues.

Les bas-marais cartographiés sont soumis à un processus d’évaluation qui repose sur la taille de la surface et les unités de végétation présentes. Les objets qui atteignent un certain nombre de points au terme de cette évaluation sont déclarés d’importance nationale et inscrits dans l’ordonnance sur les bas-marais.

Bon nombre de bas-marais se sont formés à la suite de l’utilisation du sol comme prairie à litière ou pâturage. Ils doivent être régulièrement exploités pour éviter que de nombreuses surfaces ne s’embroussaillent et ne se reboisent. Aujourd’hui, l’entretien d’environ 85 % des bas-marais est réglé au moyen de conventions ou d’autres instruments (OFEV 2022). Outre l’assèchement, l’intensification et l’abandon de l’exploitation sont les principales menaces qui pèsent sur ces milieux naturels.

Les bas-marais à petites laîches doivent être fauchés tard (d’ordinaire seulement après le 1er septembre), de façon à laisser aux espèces les plus tardives le temps de se ressemer. Ce milieu naturel ne doit en aucun cas être fertilisé. En effet, toute fertilisation provoque une réduction souvent radicale de la diversité des espèces.