9 minute read

O SISTEMA DE SAÚDE TEM COR

Racismo velado negligencia a saúde e mata todos os anos milhares de mulheres pretas no Brasil

KETILEN CARVALHO

Advertisement

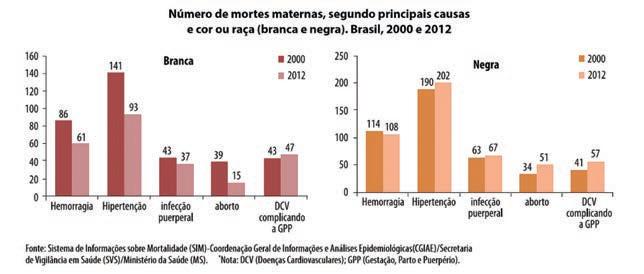

Oracismo mata e adoece as mulheres negras do Brasil. Os dados mais recentes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (Sim), do Ministério da Saúde (MS), mostram que das 1.583 mortes maternas em 2012, 60% eram de mulheres negras e 34% de brancas. Além de enfrentar questões como essas, elas são praticamente ignoradas pelos bancos estatísticos do país. Muitos dados ainda são coletados sem levar em consideração a etnia, segundo a pesquisadora Marjorie Nogueira Chaves, do Observatório da Saúde da População Negra sob cogestão do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília (Nesp/Ceam-UnB).

Para a pesquisadora a mudança precisa ser estrutural e são necessárias políticas específicas para isso. “O racismo institucional no atendimento à saúde é prejudicial para que as mulheres negras exerçam seus direitos humanos”, enfatiza. O Governo tem medidas como o Estatuto da Igualdade Racial, instituído em 20 de julho de 2010, e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, instituída em 13 de maio de 2009. Mas ainda assim instituições como o Conselho Federal de Medicina não fazem estudos levando em consideração a etnia e a cor da pele da população. “Essas informações são completamente importantes para que se possa dar uma argumentação para essa reinvindicação de políticas específicas” explica, Marjorie.

A pesquisadora conta que todas as fases do atendimento são negligenciadas e que não se restringe apenas ao diagnóstico. “Ele [o atendimento negligenciado] começa desde a portaria, quando tem aquele guarda ou segurança que vai abordá-la de alguma maneira, depois você tem a triagem até chegar ao médico ou à médica”, critica. Marjorie explica que na maioria dos casos, essas mulheres são pobres, moradoras de periferia. E que para elas são dificultados até a dada de informação. “Nem sempre o médico vai explicar para ela a doença que ela tem, porque ele acha que ela não vai entender”, completa.

Marjorie ressalta que outra questão é a menor incidência de números de consultas médicas de pré-natal para as mulheres negras. “Existe uma negligência nesse atendimento, que faz com que essas mulheres não façam o acompanhamento devido”, opina. A proporção de mães que declararam fazer sete ou mais consultas médicas pré-natal, em 2012, (o mínimo recomendado é de seis consultas) foi de 85,8% em mulheres brancas, seguida da amarela (80,7%), parda (71,8%), negra (71,2%) e indígena (39,7%).

Além da falta de acesso ao serviço pré-natal, segundo a pesquisadora, as negras são as maiores vítimas da violência obstétrica. Até a quantidade de anestesia que é dada a essas mulheres é menor do que a dada as brancas. “A gente tem uma sociedade que cria representações sobre mulheres negras. Faz essa associação com uma mulher que aguenta tudo”, explica.

Violência obstétrica

A assistente de departamento pessoal, Rafaela Conceição dos Santos, 30 anos, disse que sentiu na pele o peso do preconceito e da violência obstétrica contra as mulheres negras. Grávida do primeiro filho, ela sofreu para dar à luz. No dia, o hospital estava lotado, segundo ela. A assistente de departamento pessoal ficou uma hora sentada, aguardando atendimento. Ela lembra-se da frase dita por uma enfermeira, ao ouvir as reclama

ções dela, sobre as dores: “mulher da sua cor aguenta bem as dores. São mais fortes. Se fosse uma branca já estaria gritando”.

Mas o caso que a marcou foi na segunda gravidez, que ocorreu sem planejamento e com ela usando métodos contraceptivos. Rafaela diz que teve um sangramento, buscou atendimento de emergência e foi examinada por um médico. “[Ele me atendeu] sem nenhuma atenção”. Rafaela estava na décima semana de gestação. “Ele ignorou. Me receitou buscopan e ultragestan e me mandou pra casa, sangrando ainda mais do que estava quando cheguei”, lembra.

Rafaela conta que foi para casa e seguiu as recomendações. Triste. Pois sabia que sangramento no início da gravidez não é normal. Ela diz que tomou um banho, se deitou por alguns minutos e sentiu vontade de ir ao banheiro. Ao sentar no vaso, viu o feto ser expelido. “Sentindo isso eu peguei ele nas minhas mãos. Gritei”, recorda. “Essa imagem não sai da minha cabeça”.

A assistente de departamento pessoal voltou ao hospital onde foi recebida de forma pior que a anterior. “As enfermeiras me perguntaram o que fiz com o feto e como eu sabia que era um”, detalha. Ela conta que sentiu raiva. “O que para eles era só mais uma coitada que engravida sem querer para ficar colocando filhos no mundo”, pergunta.

A assistente social, Lúcia Silva*, (nome fictício) 34 anos, não tem dúvidas de que é uma vítima do racismo institucional. Ela buscou o serviço de saúde quatro vezes, por sentir fortes dores na barriga, sem sequer imaginar que estivesse grávida. Somente na quarta vez foi atendida. “Cheguei com quadro hemorrágico e desacordada”, detalha. A médica pediu um teste de gravidez e passou um remédio para dor. Segundo a assistente social a dor não cessava e ela ainda teve que aguardar mais três horas para ser reavaliada. A profissional a encaminhou para uma maternidade, pois segundo Lúcia, a médica a acusava de ter provocado o aborto que sofria naquele momento. Ela disse que tentou argumentar desconhecimento sobre a gravidez. Não adiantou.

Na maternidade, a assistente social foi examinada por outro médico, que pediu uma ecografia. O exame, constatou que o embrião estava se desenvolvendo na trompa direita, que havia se rompido. “O sangue acabou causando um choque, por isso eu estava com dores intensas”, lembra.

A assistente social foi encaminhada ao centro cirúrgico. Foi quando pensou: “Vou ter um bebê. O que faço depois?”, interrogou. Ela passou por uma cesariana, porque corria risco de morte. Acordou em uma sala com outras mães. Todas com os filhos. Menos ela. “Todos os leitos tinham berços, inclusive o meu. Mas o meu estava vazio”, retrata, com voz trêmula. Lúcia conta que chamou a enfermeira e perguntou sobre o bebê dela, mas a profissional não sabia responder, talvez por ter ocorrido uma troca de plantão. A enfermeira perguntou para uma outra, que segundo a assistente social, com tom ríspido, ignorou o que ela perguntava, e insinuou, que provavelmente Lúcia estaria ali por ter feito aborto.

Só depois de várias horas ela soube o que havia acontecido, mas ficou sem entender o tipo de gravidez que tivera. Ela ainda se revolta ao falar que teve a barriga aberta e a trompa retirada, sem consentimento. “Eu olho pro meu corpo e não me reconheço mais nele”, lamenta. Na enfermaria com outras mães, ela disse ter passado noites de pânico. “Eu tinha pesadelo com os bebês do quarto”, detalha.

Lúcia chora ao lembrar do ocorrido e afirma que se sentiu culpada pelo que aconteceu. “E carreguei essa culpa sozinha” completa. Ela ainda conta que não “Ele ignorou. Me receitou buscopan e ultragestan e me mandou pra casa” Rafaela Conceição dos Santos

houve acolhimento e nem sensibilidade com o caso dela por parte da equipe médica do hospital. A assistente social trabalha em um abrigo pra mulheres e o lar tem crianças e bebês recém- -nascidos e apenas 15 dias depois do ocorrido, teve que voltar a trabalhar.

De negro para negro

Negra, a estudante de medicina da Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos, Mariana Lemos Prado, 24 anos acha que os médicos e alunos do curso não se atentam para as questões raciais por serem prioritariamente brancos e de classe média. Outro problema pode estar na grade curricular, que na maioria dos casos, não aborda o assunto. “Se o problema do racismo estrutural não existe pra eles, como irão lutar contra?”, questiona.

A estudante, doula, assistente social e terapeuta comunitária Petrushka Barros Alves, 26 anos é uma das fundadoras da NegroSus, uma rede de apoio aos estudantes negros da Universidade de Brasília- Faculdade Ceilândia (UnB-FCE). Eles trabalham aspectos da terapia comunitária, como forma de fortalecimento de vínculos. “É um espaço de autocuidado”, explica.

Ela conta que NegroSus surgiu da falta que ela e um amigo sentiam de um espaço de discussão que abordassem essa pauta. “É difícil ser um estudante negro na saúde”, afirma. Para ela os outros espaços tratam as demandas dos negros como vitimização.

A estudante relata que diversas vezes médicos sequer olham para o rosto dela. Ela ressalta que por usar dreads,

sempre que busca atendimento de saúde, as pessoas a olham de forma preconceituosa. “Olham para os meus pés pra ver se estão limpos”, lamenta. Para a terapeuta, o primeiro passo é reconhecer o racismo institucional. “Já se tem a PNSIPN [Política nacional de Saúde integral da População negra], que é um avanço. Agora a demanda é para que ela seja colocada em prática. A assistente social ressalta que o investimento na capacitação de profissional poderia contribuir muito.

Petrushka mora em Ceilândia e relata que na cidade está um dos hospitais que mais fazem parto no DF. Ela questiona as condições desses partos e por isso decidiu ser doula. “A mulher negra dentro do serviço de saúde , o corpo dela não tem dono”, critica. Ela lembra de relatos como “na hora de fazer foi bom né? Para de chorar”. Ela diz que trabalha para evitar situações como essas. “Para que quando elas cheguem lá encontrem um ambiente tranquilo, acolhedor” enfatiza.

A estudante Kamila Silva, 24 anos, relata que nas vezes que foi ao posto de saúde com alguma dor, era muito comum nem chegar à sala do médico. “As técnicas mediam minha pressão, perguntavam o que tinha acontecido e me mandavam pra casa descansar”. Ela relata que enfrenta maiores dificuldade em casos ginecológicos. “Eu já tive a impressão de que o médico ou a medica tinha meio que nojo de me tocar”, relata. Para ela definitivamente não é fácil buscar ajuda do serviço público de saúde, principalmente quando é negra. “Eu sinto que tenho que contar com a sorte”, conclui.

PETRUSHKA LUTA para que a mulher negra tenha autonomia

Saúde da população negra em números

A mais recente Pesquisa Nacional sobre Discriminação de Cor foi feita em 2003 e mostra que até a percepção de discriminação racial sofrida pelos negros é pequena. Apenas, 3% já se perceberam discriminados nos serviços de saúde. Entre as pessoas negras que referiram à discriminação, 68% disseram que passaram pela situação no hospital, 26% nos postos de saúde e 6% em outros serviços não especificados.

As doenças mais comuns entre os negros são a diabetes, hipertensão arterial, anemia falciforme, miomas, mortalidade infantil e tuberculose. A taxa de mortalidade registrada na população negra, por diabetes, foi de 34,1 (por 100 mil habitantes.), na população parda 29,1 e 22,7 na branca.

As taxas de mortalidade por hipertensão arterial nas populações negra, parda e indígena aumentaram. Diminuíram na amarela e ficaram estáveis na branca, entre 2005 e 2012. A taxa mortalidade por hipertensão na população negra foi de 32,3 (por 100 mil habitantes), na população parda 25, e 17 na branca. Em 2012, a taxa de mortalidade por doença falciforme na população em geral foi de 0,23 (por 100 mil habitantes), na de cor negra, 0,73, na parda de 0,28, enquanto na branca foi de 0,08.

Das mortes na primeira semana de vida, 47% foi de crianças negras e 38% de crianças brancas. As principais causas da mortalidade infantil entre crianças negras são problemas congênitos, prematuridade e infecções perinatais, enquanto na branca foi de 0,08.