UIlibMU ECONOMICO

SOB OS auspícios oa ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO E oa FEDERAÇÃO DO COMERCIO 00 ESTADO DE SÃO PAULO

A inlcrvonção do Esiado na Economia — Otávio Gouveia de Bulhões

Inlervenção do Estado — Hermes Lima

Consldoraçoos sôbrc as indústrias químicas do base no Brasil Silvio Fróes Abreu

Desapropriação por intorôsse social Carlos Medeiros e Silva

Aspectos do padrão do vida no Brasil — João Jochmann

Mistério do Conlinento nogro — José Pedro Galvão de Sousa

Ensaio sôbrc a atual situação política do Brasil — Mauro Brandão Lopes

Situação econômica do Brasil — Luís Mendonça de Freitas

Miranda Afrânio de Melo Franco

Organização agrária João Henrique

,^A sidorurgia na América Latina — Pirnentel Gomes

Ab sociedades do contrôle — Bernnrd Pajlste

Uma áron política - América Latina — Themistocles Cavalcanti

Enquadramento do DASP no esquema do xeiormn do sistema administrativo da União — Arízio de Viana

O projoto da Lei Rural — José Testa

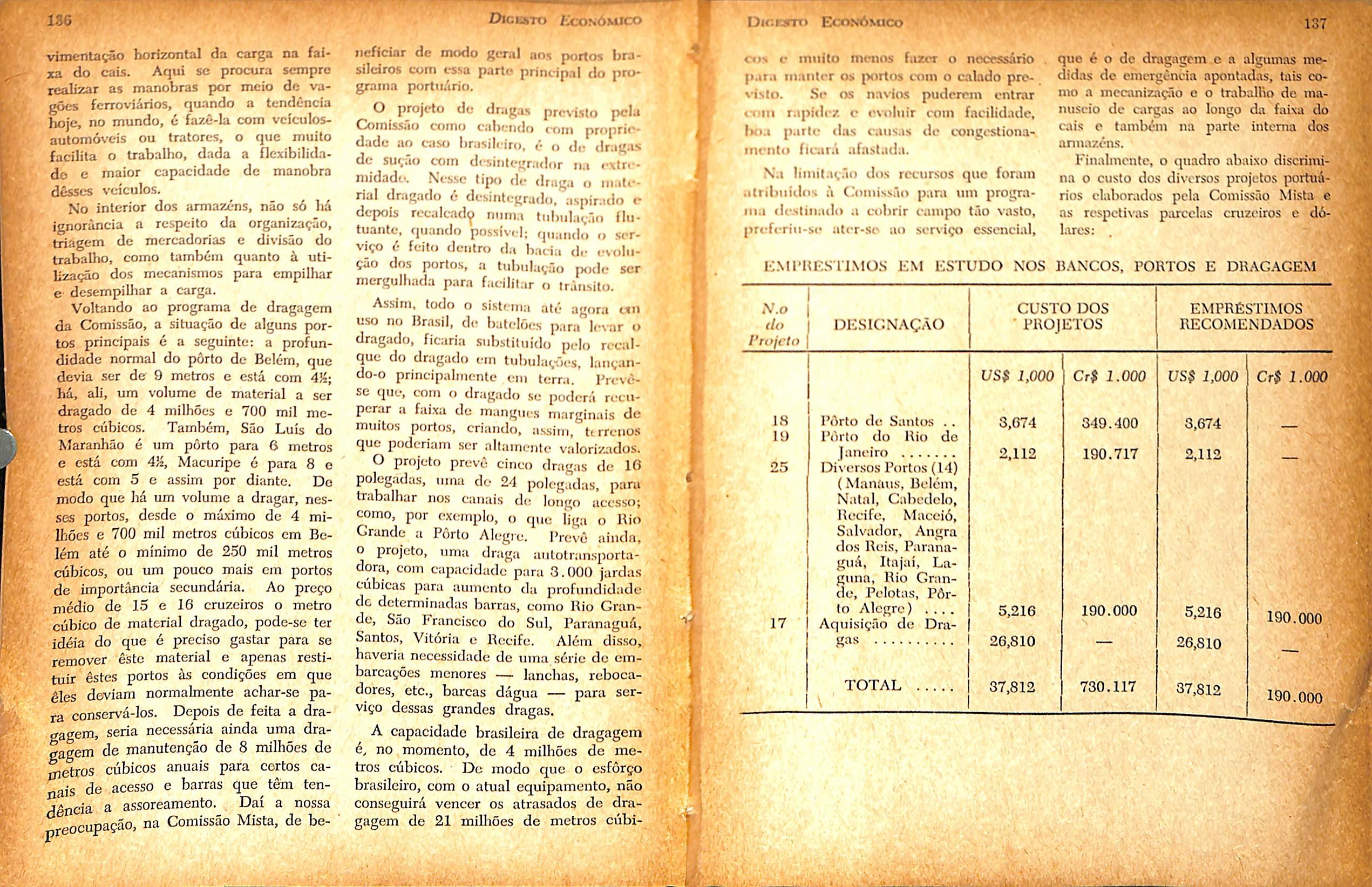

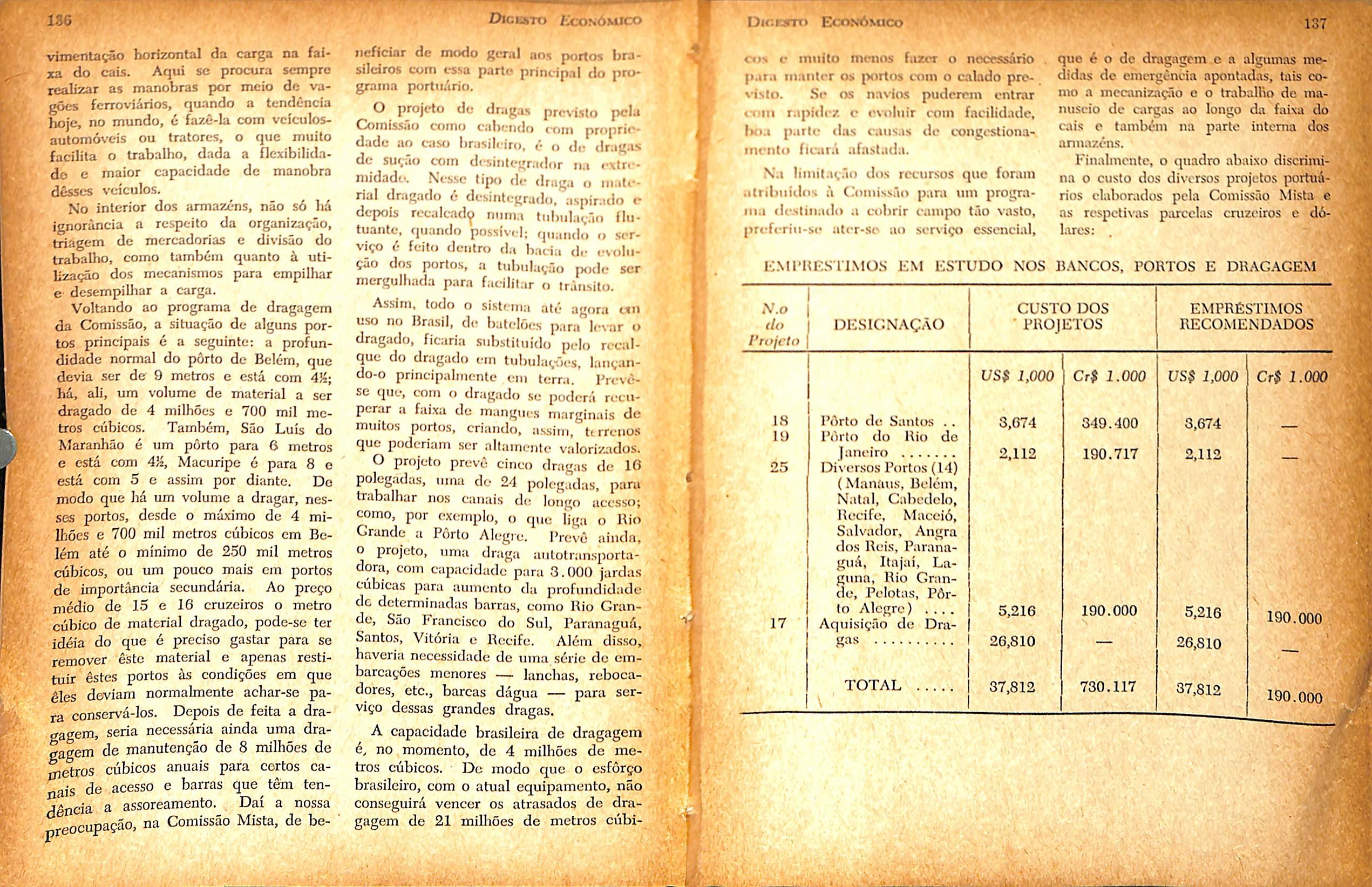

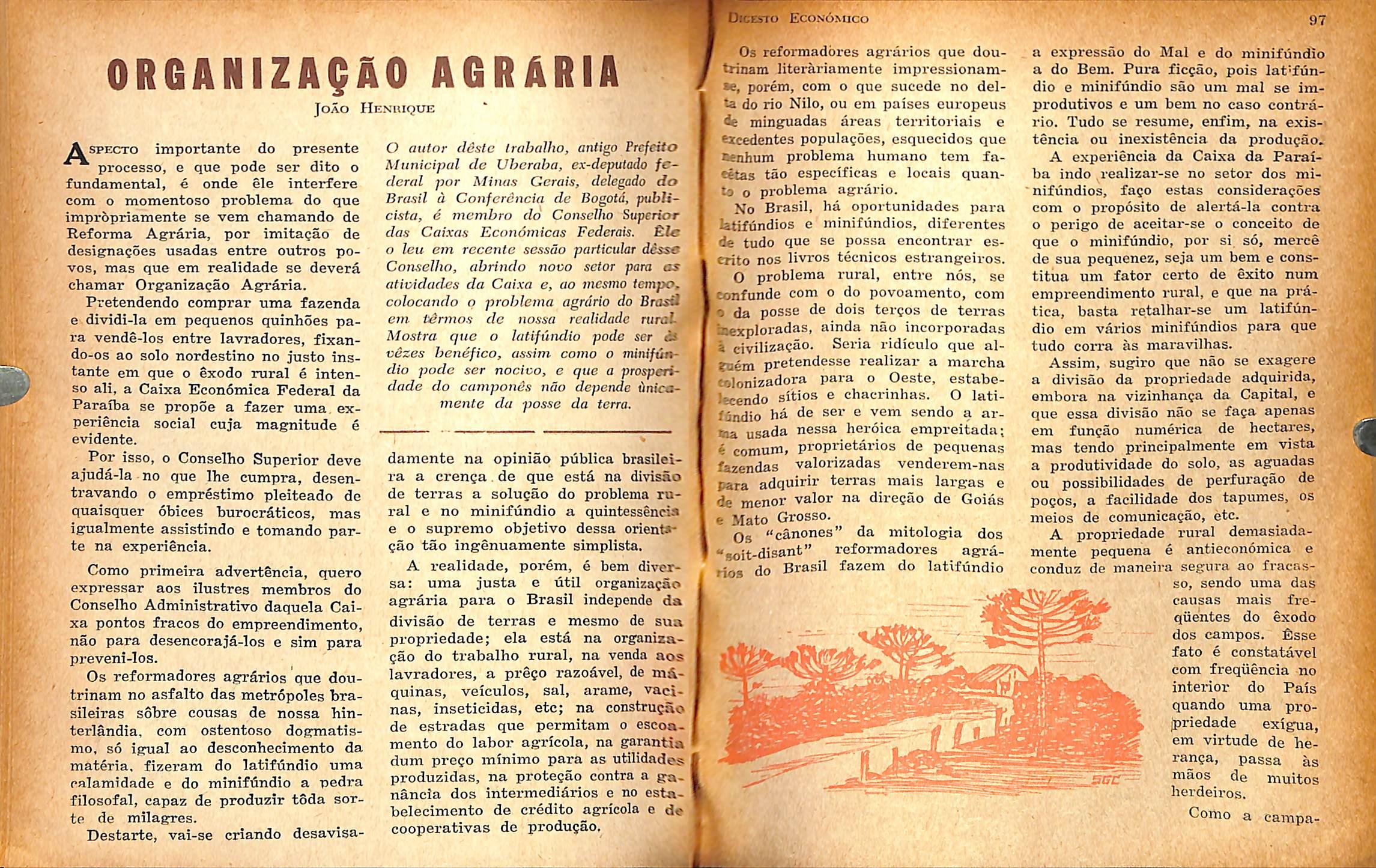

Projetos portuários da Comissão Mista — Giycon dc Paiva

O reccnlo salário mínimo — Aldo M. Azevedo

T’

.S’.S’ .S’S^^i SUMARIO

N.O IIS — JUNHO DE 1954 — ANO X

O DIGESTO ECONÔMICO

ESTA A VENDA

nos principais pontos dc jornais no Brasil, ao preço de Cr$ 5,00. Os nossos agentes da relação abaixo estão aptos a suprir qualquer encomenda, bem como a receber pedidos dc assinaturas, ao preço de Cr$ 50.00 anuais. e

Agento geral para o Brasil FERNANDO CHINAGLIA

Avenida Presidente Vargas. 502, 19.o andar Rio do Janeiro Espíndola, oro n, 49. Maceió.

Praça Pe-

Agóncia Freitas. Rua JoaQuim Sarmento. 29, Manaus.

Bahia: 621, Fortaleza.

Paraná: J. Ghlagnone. Rua 15 de No* vcinbro, 423. Curitiba.

Pernambuco: Fernando Cii'naglla. Hua do Imperador, 221, 3.o andar. Recife.

Piauí: Cláudio M. Toto, Teresina.

Rio do Janeiro: Fernando Chinaglla, Av. Presidente Vargas, C02, 19.o andar.

Fi. 3G1.

R. Saf.'L=?a°/a êLTtsS.Sor. Copolillo & Jerònimo Monteiro

Goi^: João Manarino, Rua Setenta A Goiania.

Maranhão; _, Livraria Universal, Rua Joao Lisboa, 114, S5o Ltüz.

Mato Grosso:

Z-.4 n .j Carvalho, Pinheiro & Cia.. Pça. da República, 20. Cuiabá.

Minas Gerais: Joaquim Moss Velloso Avenida dos Andradas, 330 Belo Horizonte.

Pará: Albano H. Martins & Cia., Tra vessa Campos Sales, 85/89, Belém.

Paraíba: Loja das Revistas, Rua Ba rão do Triunfo, 510-A. João Pessoa.

Rio Grande do Norte: Luís RornSo, Avenida Tavares Lira, 48, Natal.

Rio Grando do Sul: Sòmcnte para Por to Alegro: Octavio Sagebln. Rua 7 de Setembro, 709, Porto Alegre. Para loca*s fora de Pórto Alegre: Fernando Ihinoglia, R. de Janeiro.

Santa Catarina Pedro Xavier & Cln., Rua Felipe Schmidt 8, Florianóp.

Sa© Paulo: A Intelectual, Ltdn., Via duto Santa Eílgônia, 281, S. Paulo.

Sergipe: Livraria Regina Ltda., Rua João Pessoa, 137, Aracaju.

Território do Acre: Diógenes de Oli veira, Rio Branco.

l

,k.b*

llili ;ü:ir íü:;ss llll ill IIII III llll III ft MCO DO EST4D0 DE 5Ã0 PAULO

SEGURANÇA INDUSTRIAL

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Fundada em 1919

^^^CAPITAI^HEALIZADO: CrS 4.000.000,00

Segur^: Incêndio, Acidentes do Trabalho, Acidentes Pessoais, Ferroviários, Rodoviários, Marítimos, Aeronáuticos, Auto móveis, Roubo e Responsabilidade Civil.

Reservas Estatutárias e Extraordinária ate 31-12-53:

Cr$ 44.850.666,50

Sinistros pagos até 31-12-58:

Cr$ 449.731.283,30

Presidente: ANTONIO PRADO JUNIOR

Malriz no Rio de Janeiro: Avenida Rio Branco, 137

Edifício Guinle — End. Telegr.: "SECURITAS"

Sucursal em São Paulo: Rua Boa Vista, 245 — 5.o andar

Prédio Pirapitinguí Telefones: 32-3161 a 32-3165

J. J. ROOS — Gerente Geral

.p~rT .ir A (i h .V V“-^ /k # > V > 1) ● ● ^vÍ!üS »< ..prefira para T IIr SERVIÇOS TA0UI6RÁFIC0S

>■ SOCIEDADE TAQUIGRA'FICÁ BANDEIRANTE i'

rif N»-. V

a

RUA

SENADOR FEIJCÍ. 189-2® ANOAR-TEL. 35-4093-35-4213-Sy6-7 - S. PAULO'

ilT'

’* / í: V

A MAIOR garantia EM SEGUROS ^1.L J 1^, <

o ir> ‘i- co I - CM !● C0 ç-l TJ CD 0 CM ■O CM c r I- O m / i> i*; 0 r— o 9 0 o. '/i ●A 'A ''' C/> LO y. Vi « t. u u 5»»n*i’‘ ●O CJ c< v> j] OI a ■" 0 c n n e f 0 o ●T\ LT-D T a a o a. ●r> 9 e .-3 *9 a *> c> e o *9 C LT3 9 O rt a o e oe ti c ■n “M M c o OJ o o A C > ■â< WCO'*^Ifl N ^ , h*'« —' c eí m’ C4 U9 O O c o a « >ô « 5i« a cn *9 « 3 < 3 <3^ « w. o C a ti 9L P CL 4) O «1 ,, O 4» 3 c/> VI o C t: w 9 c o ■3 « ■= C (J i O o o tA v> O c 9 > O e *c Cl M- a ec «j C4 ooeeeoooo o^i^c©oi^eo©wirt C> irt h* "« © -^WCOWOíOrtNCO M'CÒ'Í0'r'ít^C'« 9'C^I/5NC'0'*0>ô l^COiíNWWO^N M eg ●B-§ 9 ●ri C*) -c 1£? o 9 ro 9 A ●- «^P > « D“ bO ●A 9 SL 9 9 *3 n = *3 3 - S V) ^ O O S o «= 3 -y> bL i m O O c. A 9 9 *3 ÚC c 9 < Ui |3 IL-i 2is< C/) O </> o o a c âs 3 9 O ●9 cg 3 O 3 “st 9 9 9 O V e a C o 9 ■n a v> 9 9 9 9 9 9 ● tn *3 -9 O 3 1^ *9 a oí if) <5 Ift !●= ° D. Q. o P o S c o cs -Ê 9 ■T3 S 1 3 9 9 CL O ● 9 61 .o 9 a Cu o. > B 9 O -C O- t* *0 9 iTi JÜ u e < V í< 3 e ● "2 oc (0 UJ < O «●“o CO * ●- c m O CO 0 CO ●5 z 0 T. 0. < CO tj *r < V) 0 CJ ^ íl O CO 9 V> m A < IO C4 I S o a 5'5 Oí P .2 « o SA ●0 o i; s o ’ ^ CA Q C tf) O e ® ® . 5‘-õ I I 1 o. w 2 3 9 o o > .5 ● o 9 ● 9 a a u o 0 u ^ = -a z 0 O ■D UI a a a :2-9 â s a 9 ●C a OT a 0 Q£ í/i ^ CA GA «« , 0 3 c o □ p g V c .2. O ^ ~ o o « «A k. 1*9 K . ,1'I.IJS Is = c S 5 .E S* 'i 3 riü lü ^ ü. â 9> c 4, V) a tf) > tf) tfí O z CO r V c fO 09 < < ca c«a

Banco de Crédito da Amazônia S.A.

Sétlr: Hr.LÍ-iM tlr) P.ir.i

í Capital:

Cr$ 150.(HK).OOO.ÍJO

.is; Cr$ n}7.íi-'i7.5;Jl,.S()

A maior ori'ani/a<,7ío h.mcária <lo N'ortc do País

C.u\)Tnn(;(is — Dcpnsili)^ — Emprrstinios — Descontos

A(;i>XC;iAS:

Aí;éncía Cr.ntral — Ik-lc-in (Pará)

Altaniira (Pará)

Bòa Vista (Terr. do Hi

íü Brancü)

Cruzeiro do Sul (Terr. do Acre)

Cuiabá (Mato Grosso)

Cuaíará-Mirim (Terr. do Gnaporé) Itncoatiára Amazonas)

Macapá m-rr. do Amapá)

Manáus í Aniazònas)

l’arintins (Atnazòiias)

Pedro Afonso (Goiás )

Porto Alegre (H. Cí. do Sul)

l’òrlo \'elli(j ('i*err. do Guaporé)

Pio Hranco ('1'irr. do Acre)

Kio de Janeiro (O. Federal)

Santarém (Pará)

São Luiz (Maranhão)

Sáo Paulo (S. Paulo)

COHHKSPOXDENTHS:

Alenqiier (Pará)

Brasiléia (Terr. do Acre)

Faro (Pará)

Itaituba (Pará)

fiiriilí (Pará)

Maués (Ainazònas)

Monte Alegre (Pará)

ül)idos (Pará)

Orixiininá (Pará)

Xapuri (Terr. do Acre)

AGÊNCIA EM SÃO PAULO:

Rua Bôa Vista, 43

Telefones

-

Caixa Postal, 7.251

Gerência: 32-6332

Contadoria: 33-3819

Armazém de Borracha: 3-0335.

I

f

●Eis a proteção que faltava para os produtos embolados cm pequenos sacos ou volumes do papcli FARDOS MULTIFOLHADOS BATESI Fobricodos com diversos camodas de papel Kraft super-resistento u apresentando quatro diferen* tos tipos de fechamento, os FARDOS MULTIFO*

LHADOS BATES representam o mais prática 0 econômica embalagem para uma grande vo* rjedode do produtos.

ESPECIILMENFE HECOMENDBDaS PJIflB BS

INDÚSrmOS OE BCÚCBR, FBRINHB. SBl. ClfE. ETC.

Peca maiores informacAes sObre os .Fardos Muilifolbados Bates e suas aplIcacBes

ECONOMIA

Peiipam Mmpo ● idOo if* obro nos opêrO' (8«s at trensport*, carga, cféS<argo a arma* sanomanto. Vdríoi fomaabos o copocttfadas*

FACILIDADE

Abrtnfsa a racfaam>sa nonualmtnf*. P«rinllem o ●nfordamanto rápido a a ImacUato rarlrodo do produto embalodo.

PROTEÇÃO

Protagam o predufo contra mlsturds a can* tominarãai. Cvltaor romplintntos a voio^tntof doi socos dt papel.

BUTES VniVE BllG CORPORaTlON OF BRflZIL

SAO PAULO (Matriz)

Rua Barão de Itapetininga, 93 - 11.* And, Fone: 34-5183 - Calxo Postal, 8.111

RIO DE JANEIRO; Avenida Presidente Vargos, 290-4.° And. Solo 403 - Fone: 23-51B6

EnderSço Tetsgrdfico: "BATESBAGS

fl

0 transporte e armazenamento de açúcar

V- * 5

i

REPRESENTANTES EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL 1 Js.'

,1-

DIGE8T0 GCONliNICO

Ml nécrn

riMiuu wam

fwWkv^o sefc «f «impMm ém

usKUCiocwiRciuu m ruu

RHUCU n CgMtRCH N UUBB DE SlB rini

Diretor: Aatonio Gonlljo d» Carvallio

o llij^esto Econômico

publicará no próximo número: Econômico, órgão de in® ílnancelEUKÁFRICA, UM MUNDO QUE SE KEFAZ — José Pedro Galvão de Souza

DslM 4 ®® responsabiliza aaaos cujas fontes esteiam devld^ente citadas, nem nelM conceUos emitidos em arUgos "Lssi-

e

Acelta-se ín*.ercâmbio com publl-

Econômico

Ano (simples) ” (registrado) Número do mês Atrasado: Cr$ 50.00 Cr$ 58,00 Cr$ 6,00 Crj 8.00 V \

Rua Boa Viila, 51 9.0 andaz

Telefone; 33-1112 — Ramal 19

São

Paulo

Dorival Teixeira

^ ■

»

% f

●

●l ► K

» y ■s. < V

INFLAÇÃO Vieira 0

PARANÁ, E A SUA ECONOMIA >Brazilio Machado Neto Na transcrlçSo de dtar o nome Econômico. artigos pede-se Dlgofto do

PIMENTA BUENO — Laudo de Almeida Camargo

ASSINATURAS; Dlgeilo

Redação e Administração:

àf 4 JU'

Caixa Postal, 6240

A íntervengão do Estado na Economia

Otávio Couvkia dk Uulhües

Qn. Presidente, se bem me recordo, o Sr. FiUprtínio Gudin foj o primei ro a fnzer considerações a da matéria. Depois, sobre ela opina ram os Srs. Carlos Medeiros e Seabra Faprimdes. Afinal, foi suprerido um c.squema, de maneira a facilitar a di.sciis.são. O Sr. Hermes Lima incumbin-se, brilbantomonte. de ●tear a di.scnssão. Fez-nos uma prelocão, procurando definir o quo 6 o Fstado, o, numa seprunda preleção es tudou a intervenção do Fstado na vida econômica. O Fstado .«Jenipre inter veio na economia, em todos os tem pos. Nos dois últimos séculos, do Adam Smitb até 1014, interveio sentido do auxiliar a iniciativa par ticular, 0. após 1014 até dias, a intervenção do Fstado rnctorizou. principalmento.

Irespeito norno os nossos se cacomn re-

cruladora das relações de trabalho.

Acbci feliz a Icmbraima do Sr. Hermes T/ima de ressaltar sas Constituições de 1891 como expressões dessas duas tendên cias de intervenção do Estado. Primeira, do 1891. há vários disnositivos no sentido de admitir a intervencão do Estado nara assGjrurar iniciativa particular, mas .sem refe rência alffuma ao trabalho: aue a Constituição de 1946 é até lixa em matéria de intervenção do Estado nas relações de trabalho.

Podemos, admitir tenha havido modificarão na doutrina orientando a intervenção do Estado

O ttosso mero. as duos meusário publica, nesse mí- exposições que 0 ilustre economista 0/«i;ío Gouveia de Bulhõe\\ autor de lúcidos e ohjcticos trabalhos, no Conselho Nacional de Economia, fõz no Conselho 7 rVnico da Confederação ' Nacional do Comércio, conclov

e que

ate 1914 diante? Creio — G, depois, de 1914 que podemos admitir mesma.

em que a economia é a É bem verdade

, Que os economis¬ tas socialistas costumam dizer a economia clássica é uma economia individualista

que e que, depois do Marx, e que surpriii a idéia de nomia. uma eco- :a ^ Evidentemente, porém, aí K f ba mais um jopro de palavras do que uma contribuição construtiva. De fa to, existem processos de análise economica cm que se focaliza individualmente n empresa ou 0 ponsiderada

consumidor dual. Mas do conjunto da

, posição indivisempro persiste a idéia

em ^ economia, porque a economm 6 parte da ciência social o nao poderiamos admitir mia individualmente uma econoconsiderada.

Escrevi,_ há algum tempo, sobre a contribuição de Adam Smith sido êsse estudo publicadovista Brasileira de Economia”, nú mero de março de 1952. Peço licen ça para ler o que, então, que acredito J

●J.*

] i' í

í

A\

.1 «

congrega velhos c assíduos colaborado res do "Digesto Econômico". i

ns nos0 de 1946 Na a ao na.sso prouma ocomímica. sua

tendo na “Reescreví, por que esclareça

, de certn maneira, o problema em foco,

Dizia o seguinte:

Quando Adam Smith publicou Kiqueza das Nações”, a Ingla terra vivia uma fase governamen tal das mais deploríiveis.

O padrão de honestidade e de competência dos governantes, «lue Smith conheceu, era incrivelmente

O Governo inglês, naquele tem po, estava em mão de uma classe aristocrática corrupta, cinica, <iue se amoldava ao tradicional cantilismo

mernão tanto por convic-

o <iue çao. . . ínas por não saber melhor fazer.”

noçíics e da piíicura; depois como político da economia, combatendo n íntervendo Kstado, dentro do ambiente As idéias de Adam çao em ípu; viveu.

de coincidência do suprimento

Smitli, (p.anto ã livre produção e ao livre comércio, eram no sentido de permitir atingir-se ao consumo, no

r O [iróprio Adam Smith baixo”, diz-nos o professor Viner.

impoiMancia l)ase

Nesse ambiente de incapacidade, era natural que Smith confiasse mais na iniciativa exdusivamente particular do va mal articulada vernamental.

.'■eu maximo. tem jiassagem (luc, geralmente, não (' citada, (|Uc me parece de grande 0 (juc fundamenta a economica moderna, quando afirma que o consumo é o único fim. e pj-íipósito de tótla a produção. O interêsse da jirodução deve ser con templado somente naquilo que fôr t.ecessário iiara atender ao consumo. Nestas condições, o objetivo da cco-

luimia é o consumo.

que nessa iniciaticom a ação go-

como coorprogresso econômico ou como empreendedor é, portanto, na economia de Adam Smith, consideração acessória. uma

A exclusão do Estado denador do

Ricardo \'em então que tinha maior capacidade de síntese e conju ga mellioi- o consumo com a produção, ox))ressandü-se muito sôbre os proble mas de distribuição, princvpalmente (piando dá certo aspecto dinâmico à noção de valor.

Pode-se porfeitamente, conside

a i ecnrazao ao pi‘ofessor

Vinei quando afirma que os adcjitos do “laissez faire” não encon tram apoio na “Riqueza das Na ções”, quando dizem que o Gover no não deve intervir na indústi-ia

e no comercio por iitividades pociiliajos culares”.

serem essas aos pjtrii

acréscimo

balho seria

rar o ol)jetivo da Economia como sendo o aumento do consumo median te o acréscimo da produtividade. O de produtividade do traassim, o meio de» atin gir ao objetivo do aumento de con-

sumo.

ouantidade.

(jue os muito favoráveió

Essa foi, digamos assim, a base do lançamento da livre iniciativa. A-1\. herdade cpie Adam Smith pedia ern fl a libcrdiulo do pndor produzir em grande ijuantidado. Esse o objetivo * fundamental da economia ocidental, H liberdade para in-oduzir em grande Ora, por isso mesmo é economistas clássicos eram aor^ cmpieendcdo-

L ● - >

J^icKsru liCüNÚ.suco 8

« 41 a

f

U

n

i

De forma alguma, a presença ou ausência da intervenção estatal participa do.s fundamentos dí nomia lançada por Adam Smith. Creio assistir I

Assim, devemos considerar Adam Smith de duas maneiras: primeiro, fundador dc princípios cconópiincipalmenle, aó como micos, trazendo,

i*e.s o contrárúo.s ao.s monopólios porque o monopólio da era mercan tilista tinha por objetivo não proiliizir em ciuantidade e sim obter lu cros através da escassez. Essa, por tanto, é (juc é a grande diferença en tre a era mercantilista e a nova era da economia ocidental, usando uma linguagem spengleriana.

(Jual é, então, o sentido da evo lução das teoria econômicas? A ex periência mostrou que a relação en tre a variação de consumo c da produtiviilade não se mantém constante.

O pensamento econômico, nesses últimos tempos, procura determinar relação entre a variação da produ tividade e a do consumo.

palavra — trabalho — na Constitui ção. Vejo-a como sinônimo de emprêKo. Tenho a impressão de que o tra balho, na Ordem Econômica da Cons tituição Federal, deve ser compreen dida como problema de emprêgo e não ; como amparo especial a um fator de produção.

I

a sumo.

A proteção ao trabalho decorre da verificação desse desequilíbrio entre a produtividade e o conO termo consu-

mo é empregado no sen tido, realmente, de bens acessíveis serviços

e a se

grande massa dos consumidores.

Ora, esses estudos foram aprimora dos, exatamente, a partir de 1914. De pois da guerra de 14 adveio uma infla ção tremenda que determinou um de sequilíbrio acentuado entre a variação do consumo e a variação da capacida de de produzir. Depois, então, de 1923 a 1928, deu-se o inverso, houve um desequilíbrio entre a capacidade de produtividade e a capacidade de con sumo. Assim, os desempregos foramacumulado, provocando forte preo cupação aos políticos, às autoridades, aos economistas, que sentiam êsse grave defeito da economia de expan são, que, ciclicamente, determina uma depressão.

É dessa maneira que interpreto a

É bem verdade que a Constituição tem uma série de dispositivos que os distintos colegas podem dizer que se prende muito mais à remuneração do trabalho do que ao alegado problema de emprêgo. Perguntarão: que tem a ver o salário mínimo com o desem prego cíclico? De fato, não há rela ção direta. Admito a existência dêsse salário mínimo como exemplificação de um outro dispositivo, que a Constituição inclui, ou seja 0 art. 148, onde se diz:

“A lei reprimirá toda e qualquer forma de abu so de poder econômico, inclusive as reuniões ou agrupamentos de empresas indi viduais ou sociais, seja qual fôr a sua natureza, que tenham por fim dominar o mercado nacional, eliminar a concorrência e aumen tar arbitràriamente os lucros.”

Ora, bem sabemos que o número de operários não qualificados é gran de, pois estamos num país de eleva da taxa de natalidade, de modo que há um afluxo permanente de traba lhadores e os compradores desse ser viço, os que vão admitir os trabalha dores, são em número mais ou me nos reduzido. O comprador está em ,

posição mais ou menos monopolística e os que oferecem o trabalho es tão em posição de livre concorrência acirrada. Assim, o artigo 157 viria

i!

9 DiGi-sTo Econômico

!

a ser, penso eu, uma exemplificação, ou uma consequência do ’ prio art. 148. proTanto é isso verdade que também se protege o pequeno la vrador. Quando o governo deter mina, em lei, que os preços dos dutos de gêneros alimentícios amparados pelos preços mínimos, na . realidade, o que o govêrno está fa zendo é adotar

proestão o princípio geral do art. 148 da Con.stituição, porque o nú mero de produtüre.s de mentícios, no setor rural, niuior dü que o número de compra dores, que e relativamente diminuto. f>e^almente. nas grandes safras » cornm'' "" é abundante, compia assume um caráter monopolístico. Força-se i| baixa, dizendo-se haver mm duto

genero.s ulié muito u a proD em excesso e mais . K ^ mais, em países nosso, onde há 1^/ armazéns, ' ticalmente.

g-' êsse defeito, lei do

(i(Uü ú\z Quu hú “Proibição dc diíeren* çu dc salários purn um mesmo tru> bulho por motivo dc idade, sexo, na cionalidade ou csUido civil.”

Aí tem-se cm vista evitar o abuso do empregador, que pode querer ti rar partido do mais fraco, ou fugir a um salário mais alto, pagando me nos ii(|uele <iue não conseguiu ou não consegue colocação melhor.

u'

f

esc o Govê y

como o assez de o preço cai Para vercorrigir rno, por meio da preço mínimo, assegura a re> trabalho dos agriculç. toies, da mesma maneira como estal mínimos para os l. tiabalhadore.s.

Não podemos considerar

os san.o I,

'I'üdo.s êste.s dispositivo.s, a men ver, se ligam ao art. 148. Tanto po deríam .ser aplicados u salários como a (jualtiuer outra espécie dc remune ração, desde que o Estado saiba que pode haver abuso de poder econômi co poj- parte dos que pagam a remu neração. Entretíuitü, o in ciso IV já é de natureza di ferente. Está mtimamente ligado ao problema dos lu cros econômicos, constituin do, de fato, a parte nova da Constituição. Focaliza u ligação do consumo ã pro dutividade, quando estabelece “participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos termos e pela forma que a lei determina”.

n

O inciso IV é, de fato, a novidade constitucional, novidade no sentido da complementação da idéia lançada por ADAM SMITH e RICARDO, pe la qual o fundamental objetivo da economia é aumentar o consumo através do aumento da produtivida de. Assim, cumpre-nos regular o au mento dos salários em coiTcspondência com o aumento da produtivi dade do trabalho. Esta é que é a ver dadeira distinção que observo entre a Constituição de 1891, e a Consti tuição de 1946.

Embora o esquema do Prof. Eer-

i ■ A . :●

10 Dicesto Econômico 1 V

11

lários mínimos como a expressão de um sa ario capaz de satisfazer as necessidades normais de determi nado padrão de vida. O salário mí nimo e mero anteparo à possibilida de de abuso de poder econômico. Por tanto, se quisermos ser realistas, de vemos considerar o art. 157, li V.

como um caso especial, ou melhor, como um caso característico do art 148.

Vejamos outro caso. Analisemos, por exemplo, o n.° II do artigo 167

mes Lima não tivesse entrado nou tros pontos da intervenção do Esta do na Economia, desejaria aflorar alfiriins outros aspectos e, para tan to, peço permissão para ler um tre cho do parecer dado pelo Conselho Nacional dc ICconomia, abordando o problema da intervenção do Estado da scíjiiintc maneira:

Tal con;o ocorre com os trans portes e a cnerffia elétrica, presas metalúrpficas muitos casos, nuo se apresentam em número suficiente para assegurar suprimento em livre concorrência, devendo, assim, o Estado, dada portância desses produtos, nhar a atuação das companhias, o propósito do evitar a especulação nos preços e, mesmo, impedir a de cadência de sua produtividade.

Uma das finalidades do Estado, próprio senso econômico, é zelar pe la produtividade.

as cme químicas, em um a imacompacom >» no vez menor e que, por serTais que cotr

Por força dc condições técnicas c financeiras, é crescente o número do casos em que a produção se pro cessa em círculo cada de unidades produtoras

sua vez, obriga a ampliação dos \ÍÇ0S fiscalizadores do Estado, produções, pelo número exíguo dos produtores e pela importância têm no consumo, tornam-se em ati vidades econômicas de interesse letivo.

Em outros termos: "Elas se tor nam de interesse coletivo porque o I número de produtores é diminuto procura do consumo é acentuada, vindo, ainda, de base para uma ção de finalidades econômicas.”

G a serporca-

Conseqüentemente, tais produções tranaformam-se em produção de ráter de sei*viço público.

Dc acordo com a Constituição, a produção pode ser destacada em dois grupos: um em que se reconhece a priori a existência do interesse co letivo; e outro em que o reconheci mento é feito a posteriori. Neste, interesse coletivo revela-se pela "In tervenção econômica”. Naquele, há a indicação prévia de ondedor, ao iniciar a sua atividade, já o fará como prestador de serviço público.

0 que 0 empre-

São duas espécies de serviço pú blico: 0 serviço cm que o empreende dor leva a efeito o empreendimento mediante concessão; e o serviço pú blico a posteriori, em que êle se torum verdadeiro executor de na - servi ço publico, quando o Estado reconhe ce que êsse empreendimento passou ter caráter de serviço público.

A Constituição”, diz a Exposição do Conselho, "estabeleceu dois tipos de normas de reconhecimento de i terêsse coletivo:

a in^ . 0 que se verifica previamente e dá ensejo à concessão, 0 0 que se depreende do curso dos acontecimentos e dá lugar à tervenção econômica”, em virtude da qual a atividade particular é in tegrada na esfera da atividade oública. Convenhamos, porém, que em nenhum dos dois casos se impõe a conjugação do serviço público com a transferência do patrimônio do

u:inparticular para o Estado. Tanto pode o Estado administrar e financiar uma produção que não seja de interesse geral, como pode um particular ad ministrar e financiar, com recursos próprios, um empreendimento de fundamental interesse coletivo, primeiro caso, muito embora o pa trimônio seja estatal, não há servi ço público; no segundo, o serviço é

No

DXCESTO ECONÓ^^CO 11

<<

I

caracteristicamente público, embora se trate de patrimônio particular.

tf CVlco-

to de vista nacionalista, a tendência ? intervenção do \ ■ é para ampIiar-se a

Damos ênfase a êsse aspecto por que verificamos que, ültimamentc, o Govórno, reconhecendo a importân cia de vários serviços, que são. dentemente, de caráter coletivo,

Kstado; se a corrente 6 mais favorá- 1 vel às idéias liberais, há uma tendên- ( cia de considerar-se de maneira mais í estrita a intervenção estatal. Mas essa ordem de idéias não me parece inteiramente satisfatória, embora re- mo sejam, por exemplo, a energia elétrica, o petróleo e alguns endimentos no campo da metalurgia e da química, vem entendendo

empreque o

Estado é que deve exercer essas ati vidades. Entretanto, apesar de re conhecer-se que se trata de um viço público, temos sera impressão dc que não há necessidade alguma do Estado intervir nesses empreendi mentos de maneira direta, êle pró prio financiando o empreendimento.

II

Prendem-se minhas ponderações aos argumentos apresentados pelo Sr. Desembargador Seabra Fagun des e pelo Sr, Professor Hermes Lima.

trate grande parte da realidade dos fatos. Volto, pois, ao debate para provocar um exame mais preciso, a fim de alcançarmos o almejado ro teiro de atitudes, como o pais está a exigir.

Ocorre-me, então, antes de mais nada, relembrar, como complemento ã divisão já estabelecida, que a pro priedade SC acha situada em dois grupos característicos, isto é, o gru po de bens de consumo, que podem constituir propriamente o patrimônio, e o grupo de bens de produção.

A propriedade privada de bens de consumo, na realidade, tanto pode scr aceita numa economia individua lista como numa economia coletivista. Na propriedade dos meios do produção é que reside a grande di ferença entre a economia individua lista e a economia socialista. Na economia individualista, a proprie dade dos bens de produção está em mãos dos particulares; na economia coletivista, os meios de produção são <le propriedade do Estado.

-se popro-

T^nho a impressão de que a dis cussão girou em tôrno do artigo 14tí da Constituição, onde — acentuou-se — ha aparente contradição entre ato de intervenção do Estado 0 e a preservação dos direitos fundamen tais. Parece consideram os dois emi nentes Senhores Conselheiros, que os direitos fundamentais prendem ao direito de propriedade sendo, rém, passível de restrições e de mo dificações 0 direito de uso da priedade.

Declarou-se não ser possível a de terminação, a priori, da extensão dos limites dessa intervenção, salicntaiido-se que tudo depende das corren tes de opinião, Se prevalece o pon-

Muito acertadamente [precisou o Professor Hermes Lima o sentido eco. nómico da propriedade privada dos meios dc produção na economia oci dental segundo Adam Smith. Usou até expressão muito feliz, dizendo que o Estado passou, a intei-vir no sentiilo de limpar, sanear o terreno, de modo a permitir que fnitificasse a iniciativa particular, com a remo

Dicksto Econômico 12

J

ção dos obstiículos medievais e mercantilistas, que impediam a produção em grande escala.

IAlguma razão tinha o Professor Lcon Duguit, quando se referia à propriedade como função social, em bora usasse linguagem confusa. No emaranhado de conceitos obscuros que elaborou, creio haver um veio de lucidez que se resume no seguinte: proprietário dos meios de produção tem por função social utilizar a pro priedade a fim de promover o acrés cimo da produtividade do trabalho. Desde que o proprietário dos meios de produção consiga aumentar essa produtividade, está de fato desempe nhando uma função social.

o na

Ainda há poucos dias, falávamos a respeito de um produtor de açúcar no Estado de São Paulo que utilizou seus lucros em reinvestimentos na ampliação da produção. Qual a ver dadeira atitude dêsse produtor? A preocupação de aumentar a produti vidade dos que trabalham em seu empreendimento. Estava, evidente mente, exercendo uma função social capacidade de proprietário dos meios de produção. Foi essa conceituação que faltou a Leon Duguit ao precisar a noção de propriedade como função social.

Julgo que, assim, ficou nítida a idéia da relação entre a propriedade e o desempenho de uma função so cial. No círculo dos bens patrimo niais, entretanto, não se pode falar cm função social. O indivíduo, por exemplo, que reside na sua casa, pràticamente não desempenha uma fun ção social como detentor da proprie dade. A casa alugada representa si tuação diferente.

Vejamos outro aspecto da questão.

Por vários motivos, mostra a expe riência que a economia não se man tém em progresso constante, fases de retrocesso. Em vez de acentuada

Há verifica-se acréscimo,

queda de produção; em vez de em prego, com aumento de produtivida de, o que se observa é o desemprego cumulativo. Foi por isso que surgiu no século XIX, ampliando-se no sé culo XX, a corrente socialista, que sustenta que os indivíduos, como pro prietários dos bens de produção, são incapazes de desempenhar uma fun ção social. Karl Mai*x não o disse nessa linguagem mas, no fundo, de clarou que o sistema capitalista in dividual leva ao desemprego.

A experiência demonstra, outrossim, que, apesar das crises cíclicas, as recuperações, em períodos de lon ga duração, têm sido maiores do que os retrocessos, sendo prova dêsse fa to 0 considerável aumento do pa drão de vida das massas.

Na depressão de 1929, o problema surgiu em proporções muito sérias. Já não se falava mais, naquela opor tunidade, em depressão e sim em es tagnação, ou seja em um estado de permanente desemprego de milhões de operários. Nessas condições, os empreendedores particulares, pos suidores dos meios de produção, não preenchiam a função social de pro prietários dêsses meios, pois man tinham a economia estagnada.

A meu ver, o vitorioso surto do .movimento socialista, na Inglaterra, depois da guerra, é cristalinamente explicado pelo chefe do Partido Ti’abalhista, quando começou sua conhe cida exposição de 1947, ao Parlamen to, na qualidade de Primeiro Minis tro, com as seguintes palavras:

13 Dicesto EcoNó^^co

Em julho do 1945, o atual go verno voltou ao Poder depois do quase seis anos de guerra. Mesmo antes da guerra, grande parte das nossas indústrias básicas

não apenas num ano, mas om vários f anos.

re.sson-

tia-se da falta de equipamentos adequados à técnica moderna, ocorrendo, com persistência, alto nível de desemprego, principal mente nas regiões mais desenvol vidas.

O Pai não soube aprovei tar êsse excedente de trabalho ra modernizar pa0 seu parque indus¬ trial”,

acusação aos meios de produção, se, nesta altura,

preendedores particulares

terra, ’

Alega-se que os particulares não SC interes.sam pelos planos de maior envergadura, como são, em geral, o.s empreendimentos de serviços pú blicos. O Conselho Xacional de Eco nomia, em três de suas exposições, esclareceu êsse problema, demons trando a insubsisíência de tais alega ções. É até estranho que no atual ambiente, fortomente desfavorável íi iniciativa particular, no campo dos serviços públicos, ainda haja quem pretenda ampliar c mesmo iniciar al guns desses serviços. As condições inflacionárias são contrárias a qual quer iniciativa desse gênero, e alêm disso, a legislação, o que é realmente deplorável, não oferece nenhum in centivo.

meios de produpara o Es-

os em. na Inglareagiram a ponto de afasta rem essa grave acusação. Mas de qualquer maneira, a estagnação eco nômica no decênio de 1930 a 19.39 nao podia deixar de imprimir um de«sivo movimento de transferência de propriedade dos ção, dos particulares tado.

ca¬

pouco

, trouxe provas que. importantes.

Comparando-se as estatísticas dos lucros auferidos pelas emprêsas o vulto dos investimentos por elas realizados, verificamos centagem de aplicação dos lucros investimentos é extraordinária. t. r. sVV.

Coloco-me om posição completnmente neutra perante essa política. Para mim, é indiferente que os meios de produção estejam em mãos do particular ou do Govêmo. Acho que Re justifica plenamente o movimento socialista se a economia está estag nada. Sc não há progresso nessa economia, é porque o particular não desempenha sua função social de preendedor, e, portanto, devemos ti rar de suas mãos a propriedade dos meios de produção e transferi-la pa ra 0 Estado. Se verificamos, como me parece scr o caso do Brasil, que 0 empreendedor desempenha bem o seu papel, não cabe a transferência de propriedade do particular para Estado.

emo

Mas, se reconhecermos que o parti cular deve dispor dos bens de produ ção, se partirmos da premissa da conveniência do um tipo de economia de propriedade individual dos meios ,

u Dicaro Ecokómi*

<(

....J

ri F

1.

Eis aí uma tremenda detentores dos Não sei í:

r..’ *■ j j. n'f ki *í I <

No Brasil, qual é a situação? lenho, com toda sinceridade, pro curado compreender a política daque les que julgam que o Brasil deve minhar para a socialização dos meios de produção. É bem possível que eu esteja equivocado. Mas. do que me e dado observar, verifico que os em preendedores particulares desempe nham seu papel. Há

para essa mesa algumas me parecem muito com que a pernos E

Idü produção, nuo podemos chegar à conclusão do que é livre o poder de restrição do uso da propriedade por parte do Estado. Deve haver um cri tério de limitações.

Temos, entretanto, primado pela ausência de um critério do limita-

ção, mormente uo Judiciário. Senão, E comum o Governo baixar vejamos, instruções, portarias, fixando o preço de produtos ou de tarifas, ou ainda, com base na lei, determinando o mᬠximo de aluguéis, sem ter o cuida do de verificar se o produtor está em condições de preservar suas ins talações ou seus equipamentos, ü congelamento dos aluguéis é tí pico. ü prédio alugado é um bem de produção como outro qualquer e transforma-se num meio de produ ção. Trata-se de uma instalação destinada à prestação de serviços a terceiros. I^or isso mesmo, o prédio deve estar em condições de oferecer o necessário conforto ao inquilino. Se, entretanto, o nível geral dos pre ços sobe; se os salários são aumenta dos, por motivo da elevação do cus to de vida; se os impostos, diretos e indiretos, têm suas taxas majoradas, òbviamente o congelamento dos aluguéis representa um confisco. 0 proprietário dêsse meio de produção fica impossibilitado de desempenhar sua função social. Não pode conser var o prédio para prestar serviços ao inquilino. Portanto, ainda que exista uma lei determinando que os aluguéis sejam congelados, se o proprietáz-io do imóvel pleitear, judicial mente, a anulação do congelamento, a justiça deveria deferir-lhe o pedido, de acordo com a própria Constitui ção, porque se entende que os meios de produção de propriedade privada

nüo podem ser confiscados indireta mente 4iuando no desempenho da função social de prestar serviços.

Outro exemplo é o que. diz res peito às empresas de serviços pú blicos. Ü üovêrno fixa as tarüas.

Se os tarifas, devido à depreciação da moeda, não cobrem as despesas da empresa, penso que o concessio nário tem o direito de apelar para a justiça e reclamar contra essa ta rifa. 0 judiciário não fixa tarifas, o que é da competência exclusiva do Executivo. Mas pode e deve reco nhecer 0 direito a uma indenização. É no extremo da intervenção onde se inicia o confisco, direto ou indi reto, que reside a limitação do di reito do Estado de intervir na regu lamentação do uso da propriedade. O uso da propriedade pode ser na turalmente modificado ou restringi do, como muito bem se tem salienta do neste Conselho. Há, porém, de terminado limite, e êste limite é aquêle pelo qual se há de respeitar a capacidade do proprietário de de sempenhar sua função social, como dono da propriedade.

Encaremos agora ainda outro as pecto — o da economia de expansão, — não suficientemente focalizado.

Na economia a que nos estamos re ferindo, tão importante é assegu rar as facilidades de expansão, quanto é necessário combater os ex pedientes lucrativos da escassez. O Governo deve intervir para incen tivar a produtividade, como também deve intervir para combater os lu cros decorrentes da escassez. O combate ao abuso econômico não é tão somente um imperativo moral. Desejo frisar que se trata de medida indispensável à manutenção do pró-

F 15 Dicesto Econômico

prio sistema econômico capitalista. Tanto deve o Govêmo intervir no domínio econômico para facilitar o acréscimo de renda por meio ilo au mento da produtividade, como há de intervir para eliminar a possibi lidade dêsse acréscimo, quando ginado de uma redução de produção, K neste sentido e, vamente neste sentido, batidos os monopólio.s.

sidcrundo especialmentc o salário. £la auo o faz para destacar uma classe.

economico to.

o mo-

oritalvez, exclu.sique são com¬ um monopólio para o aperfeiçoamento técnico, jurídico «sse monopólio é perfeiNo entanto, se se forma um monopolio para tirar partido da escas sez, os lucros pecuniários deixam de ser lucros da produtividade nopólio deve ser eliminado nao so pelo aspecto moral, mas também porque fere o próprio sistema económi-

CO em que vivemos.

A prática monopolista de lucrati vidade pela tar-se de escassez pode manifesvárias maneiras, seja na venda ü- s produtos, seja na compra dos fatores de produção e, mais acentuadamente, no contrato dos ços do trabalho. servi-

A Constituição não alude ao traba lho para, simplesmente, ressaltar o trabalho, porque se assim o fizesse, uma das duas conclusões teríamos que tirar: ou admitiriamos que os constituintes tcriam partido do pres suposto de que os salariados são es poliados pelos proprietários dos meios de produção, e, neste caso, de veriamos ter marchado para uma economia socialista, devendo ser ou tra a Constituição; ou então, seria seu propósito criar uma classe pri vilegiada, o que estaria em contradi ção com todo o resto da nossa Lei Básica.

A Constituição procura amparar o trabalhador dentro de determinada situação de abuso de poder econômi co. Além disso, há a questão da es tabilidade do salariado. Não é es tabilidade na empresa, porque, na depressão, nenhuma eniprêsa pode gai*antir a estabilidade. A estabili dade é de emprego na sociedade, em seu conjunto, e não na empresa.

É da essência da própria econo mia que não haja pessoas desempre gadas. Se por motivos cíclicos ou de ordem técnica a pessoa fica desem pregada, cabe à coletividade ampará-la.

É exatamentesibilidade, aliada semprêgo generalizado, por fôrça das crises cíclicas, que a Constitui ção dá um destaque ao trabalho, t k.

Dícksto Kcon6mico IG

ou

e

Se «e forma í

por causa dessa posaos riscos do decon-

INTERVENÇÃO DO ESTAD#

nKHMKs Lima

nKHMKs Lima

^^uN i iNUANix) as observagões que vinha fazendo no mesmo espírito em que as formulei, não estarei re almente, nem julgando, nem opinan do, mas simplesmente, observando e verificando.

Segunílo as idéias que expus, seja qual fôr a ordem econômica vÍgorante, o Estado é a cada passo soli citado a praticar atos e a adotar medidas havidas como necessárias à vida do sistema social aos interes ses nele preponderantes, de modo que não há tipo de Estado indife rente à ordem econômica, não há ti po de Estado que não seja a seu mo do intervencionista, que não prati que atos julgados necessários pela ordem econômica dominante à sua

defesa nacional, ã preservação do seus princípios, à estabilidade do seu funcionamento. Por exemplo, lo go no início do governo federal dos Estados Unidos, não se poderia falar em Estado intervencionista. Ao con trário: o Estado deveria permanecer alheio às relações de mercado, aos problemas do trabalho, aos proble mas econômicos. Entretanto, como mostra um historiador americano, Charles Beard, nas “Origens econô micas da democracia jeffersoniana”

« e em o mica, cionistas, presas de pesca da Nova Inglaterra, criando um banco oficial para aten der a injunções econômicas que en tão prevaleciam e estabelecendo dis-

Ilcrmcs Lima, profcswr dc Direito, «mtigo c brilhante deputado federal, bit>-, grafo dc Tobias Barreto, autor dc “/?itrodução « CíVndH do Direito”, obra di- , dática cjuc alcançou várias edições, fâz _J duas magníficas exposições, no Conse lho Técnico da Confederação Nacional do Comercio, sobre "Intervenção do | Estado”. O "Digesto Econômico” in sere cm suas páginas, revista, a segunda . explanação.

criminações favoráveis à marinha mercante americana; o Estado, mes-

mo naquela época, nasceu intervindo. Se observarmos a história da formação dos Estados nacionais europeus, com o desmoronamento da Ida-

da Média, verificamos que, no pro cesso de consolidação desses Esta-

dos, êles passaram a constituir não só unidades políticas, como unidades ● ! básicas de todo um processo de de senvolvimento econômico; e esse pro- , cesso baseava-se no pensamento de que a prosperidade de um país de pendia da posse de mercados exclu sivos, fôsse para importar matérias-

primas, fôsse para exportar produ tos acabados, ou manufaturados. Era C sistema colonial, que foi tão bem j analisado e combatido por Adam ; Smith.

O triunfo final do sistema capita lista de produção importou tambémem levar o Estado a desfazer os obstáculos legais ã expansão da li vre empresa, dO' livre empreendí-

% , : 7S

■f :

.V

_^

_i

.*

●]

i o 1

A República”, a União, desde início, intei-feriu na ordem econóeslabelecendo tarifas proteconcedendo prêmio a emi . _<

mento. O Estado» no sistema capita- desejo de ganho <^^âk4£|AK 1^ lista de produção, limpou o terreno dos indivíduos emI onde haveríam de assentar os prin- preendedores e caf cipios do funcionamento da nova or- pazes. Era essa a filoso- 3^ jj, dem. A liberdade econômica, a li- fia econômica compatível %Sf ● berdade política, a liberdade indivi- com o liberalismo político e 8^ » dual, a igualdade perante a lei, a econômico. Mas, - mesmo autonomia da vontade como fonte dos dentro dessa filosofia e , contratos, tudo isso são princípios dêsse liberalismo, o Estado intervi; intimamente ligados à ordem capi- nlia, embora somente no sentido de ^lista que então se consolidava. Ü ajudar a ordem privada a funcionar, ^stado foi o instrumento através do Se passarmos ao Brasil, verifica is, qua essa ordem preparou o terreno remos que a Constituição Kepublica: se pudesse desenvolver na de 1801 corresponde às exigências ^ f raves que a ordem anti- do pensamento econômico a que me ^ üesen no curso do refiro. A Constituição de 1891 escanit^l? mesmo do sistema truturou o Estado para representar veio na^ ’ 1 sempre inter- o papel que as íôrças produtoras nara^ ajudar a iniciativa privada, lhe atribuíam segundo a orientação ● condições de bom do pensamento liberul-econômico.

slocanrin^?^.^^ dessa, iniciativa, co- Com a Ucpública e dentro dos mollV temas rio tarifas, sis- des constitucionais novos, a ambição ^ ' vicos Dúblionc * concessões de ser- do lucro, a ânsia do empreendimen) de renda T* juros e to numa economia que estava supef cava ^'ondo seu atraso, dando maior no domínio ° Estado relevo aos valores novos pela f no aominio economico* ano - j f- ●

● nas pra nma ínf - diferenciação de suas ativi■ dizente com o sistema'de M defesa do mercado mter- dução em vigor. n».nriiio5n u- rcgíme ÚQ no através de tarifas protecionistas, do aue noliciar^n^f Estado pelo intuito de atrair capitais para y. . ^ funcionamento do o Brasil, tudo isso enquadrava-se ' ■ liberdade de numa Constituição perfeitamente adeí: o ohiicnc omerciar, impedindo quada ao pensamento econômico e o„o T70ÍO ^ usurpações; é político que orientava a estrutura «/ . ^ ... * exemplo, a legis- social naquele período; de modo que laçao antitruste, nos Estados Uni- nada mais injusto do que dizer que a dos, que começou la pela segunda Constituição de 1891 foi uma Consmea e o secu o iiassado e de que tituição puramente idealista, pura^ art. 148 de nossa Constituição não mente de gabinete, que não tinha r// , representa senão um eco retardado. nada a ver com a realidade brasio i Então, dominava a filosofia políti- leira. É uma tese cara a Oliveira co-econónüca dêsse período a cren- Viana e, antes dêle, a Alberto Tôr■Z\ ça de que o melhor motor da vida res; mas, sobretudo, a Oliveira Viaeconômica é o interesse- privado, o na, que insiste muito nela, achando

iMip.i .. . /” f-' Dicesto Econó^uüÔ? 18 È-

) S téii l i/*. oi.. J

que a Constituição de 1891 foi ape nas uma espécie de prova do talen to literário dos fundadores da RepúOra, de modo nenhum. A blica.

Constituição atendeu us exigências da ordem dominante. O Estado não devia intervir no domínio econômico quando fôsse cliamado pela or- senao dem privada para ajudá-la e nos limi tes em que essa ajuda fôsse conside rada oportuna e boa pelo sistema pri vado de produção.

Expressamente sobre a ordem ecoConstituição de 1891 há na nomica

apenas dois dispositivos, se não me cní?ano; o do parágrafo 10.° do art. 72, que diz:

Em tempo de paz, qualquer in divíduo pode entrar no território nacional ou dêle sair com sua for tuna o bens, quando e como lhe convier, Independente de passa-

porte parágrafo 17 do mesmo artigo, e o que diz:

O direito do propriedade mantém-so em toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por neces sidade ou utilidade pública me diante indenização prévia”.

E logo acrescentava:

As minas pertencem ao pro prietário do solo, salvo as limi tações que forem estabelecidas pela lei a bem da exploração áêssc ramo da indústria”.

Mas, durante a vigência relativnmente longa da Constituição de 1891, intervenção do Estado no domínio econômico do Brasil verificou-se muitas vezes. É uma intervenção que se concretizou através de vários c importantes atos. Por exemplo: bouve toda a batalha polo protecio nismo alfandegário, de que nos dá

notícia Humberto Bastos, em seu li vro sobre o desenvolvimento indus trial do Brasil. Houve numerosos decretos concedendo vantagens es peciais í\ instalação de indústrias, in clusive à indústria siderúrgica. Era uma maneira do Estado intervir con dicionada ao sistema econômico do minante e aos valores políticos que prevaleciam.

No período de 1890 a 1900, os cafèzais paulistas dobraram e apare ceu 0 espectro da superprodução. Então, em 1902, votou-se uma lei om São Paulo criando imposto so bre novas plantações. Já aí as ne cessidades de produção levavam o intervencionismo do Estado a um passo adiante, como o próprio café levou o Estado ãs valorizações de 1914 e 1918, até que, cora a valori zação de 1924, surgiu o Instituto do Café. Isso era já intervenção direta no domínio econômico. Assim, no apogeu do liberalismo, o Estado intervinha. Mas esse intervencionis mo era ditado pelo pensamento de ajudar o sistema de produção predo minante, garantindo sua viabilidade.

O Estado só indiretamente se preo cupava com os benefícios da ordem material e social resultantes da ati vidade econômica; porque melhores salários, mais habitações, maiores oportunidades de emprego, mais van tajosas condições de vida deveríam resultar do conjunto de atiridades econômicas exercidas pela iniciati va privada. O veículo do progi^esso social estava nas atividades econômi cas da iniciativa privada. O Es tado não fazia diretamente as coisas, ele ajudava a criar condições para que houvesse melhores empregos, para que houvesse melhores salá-

Díoesto Econômico 19

)

U

tt

(t a

rios, para que houvesse melhores condições sociais.

o capital de maneira contundente c *| chcífou a transformar a Rússja no 1 qut* o Prof. Joaquim Pimenta cha mou “uma espécie de laboratório de experiências sociais”. Mas a revolu ção russa, que parecia, a principio, uma revolução localizada, uma guer ra civil dentro da Rússia, que se po dería resolver com o triunfo das forças tradicionais, essa revolução acobou assumindo as proporções que todos nós .sabemos, e constituindo-se, à semelhança da Revolução France sa, num dos pontos capitais de re ferência <la transformação política do mundo. A êste respeito, encontix*i curiosa nota, de maio de 1919, numa revista americana,“Nation”, na fjual se dizia o seguinte:

passamos a em que a - que depassou a exigir . ® ^ais profunda do Estado, pois que aquilo que se entrou a questionar foram as bases mesmas da constituição da sociedade, tiça na distribuição a jus, _ . e no gôzo dos benefícios que essa sociedade com portava. Surgiu uma ambiência in teiramente nova e, dentro dessa biência de ordem ammoral e de ordem

f novo, verdadeiramente avassalador pela aceitação que encontrou na cons ciência moral da época, o sentimento de justiça social. Êsse sentimento perturbou e agitou tÔda a ambiên cia política e social. E ■ viver uma época diferente, ; legulação dos problemas de pendia a paz social a ação direta t

social, o trabalho de Versalhes apa

receu, com numerosas reivindicações do trabalho. Essa nova ambiência política parece-me que tem dois tos capitais de fixação ou de referêna revolução russa e a crise

poncia; americana de 1929.

A revolução ru.ssa colocou o problema das relações do trabalho com

“Ambas as opiniões, a pública e a privada, na Europa, começam a to mar a sério Lenin. Apesar do ódio que sua orientação desperta, cada dia .se reconhece melhor que um ho mem de força intelectual, de marcan te personalidade c de vontade de fer ro tenta lançar uma idéia nova no mundo”.

A depressão americana foi outro fato de maior importância inicial mente por ter ocorrido nos Estados Unidos, que é a praça-forte da livre empresa, onde ela, ainda hoje, fun ciona mais normalmente. Mas a de pressão americana determinou que o Estado, nos Estados Unidos, as sumisse funções que, sendo já prati cadas em outros países e sendo qua se tradicionais em alguns dêles, re presentavam contudo,^ nos Estados Unidos, verdadeira revolução. In troduziu-se por lei o seguro social, inclusive pensões para velhos. O Go verno Federal interessou-se pela construção de moradias, correu em

Dicesto Econômico PH

20

Mas, com a primeira grande guer ra, essa concepção, que chamaria “supletiva” do Intervencioni.smo, so freu golpe muito rude porque a pri meira grande guerra marca o fim da tranqüilidade de um sistema de produção dominante; fim dêsse sistema, mas marca o fim da tranqüilidade dêsse sistema, ca a transformação da ambiência ciai dentro da qual êsse sistema vi nha funcionando; porque depois da primeira grande guerra é que surge, em tôda sua fórça e de novo, o gran de problema das relações do traba lho com

nao marca o marsoo capital; e um sentimento í

ajuda dos desempregados sob diver sas investimentos.

Act”, novo impulso, o Estado interessou-se pelo fornecimento de utilidades básiprotrroaso da comunidade, sem

formas e controlou o processo de Através do “Wagsindicatos receberam o.s ner cas ao intuito <lc lucro, como energia, água irrigação, etc... Essas coisas, Estados Unidos, feriram de macliocante a cori*cnte tradicio-

para nos neira nalista da livre empresa.

Mas, com esses dois acontecimen tos, é evidente que a ordem tradicio nal da produção baseada na livre emfuncionar numa pi^êsa começou a ambiência em que eram postos em dúvida os seus próprios fundamen tos isto é, sua capacidade de fornebem-estar maior, mais profun- cer do e mais geral. Então, começoiiexaminar a própria estnitura Verificou-se que se a social do Estado, essa estrutura ensinava que não bas tava acumular bens para que seus fossem partilhados por benefícios todos; que a acumulação de bens não suficiente para fazer que todos era participassem dos benefícios desses bens; que era necessário ter muitos bens e ter um processo de distribui ção mais adequado.

Em 1929, havia, nos E. Unidos, vinte e sete milhões e quinhentas mil famílias com uma renda global de setenta e sete biliões de dólares; dessa renda seiscentas mil famílias recebiam vinte e um biliões e meio de dólares; ao passo que seis milhões de famílias recebiam apenas três bi liões e quinhentos milhões de dólares. Estava de pé uma desigualdade que viciava o sistema e contra a qual se abriram as comportas dum sen timento de justiça social, abalado por

esses acontecimentos dramáticos de que 0 mundo estava sendo palco. A imapem de um sistema de produção entregue à iniciativa privada e ex clusivamente movido pelo desejo do lucro, não mais passou a ser aceita; pelo menos, sem as mais vivas resis tências, pela consciência moral de poderosos setores da sociedade. Es ta é que foi a transformação que se processou.

Aqui vem a propósito uma obser vação do livro de Lord Keynes, nos “Ensaios de persuasão”. Keynes aí dizia: “0 papel do dinheiro e a fun ção do dinheiro na ação do indivíduo, como alavanca do mecanismo eco nômico, formam a essência do capi talismo; é 0 dinheiro que está na ba se do esforço de cada indivíduo para conquistar sua própria segurança económicaf é o dinheiro que atrai a consideração da sociedade porque constitui uma das provas irreborquíveis do sucesso”. Mas êle nota: “0 capitalismo moderno está desti tuído de um sentimento religioso de missão; e está, portanto, sem coe são interna; freqüentemente, embora nem sempre, mas geralmente, apare ce como mero conglomerado de pos suidores e compradores, com o fim do lucro, com o fim de acumxúar bens’i. Então, pergunta êle (como que vaticinando): “Uma revolução de nossas idéias e de nossos senti mentos sobre o papel do dinheiro não se poderia tornar o núcleo de um ideal futuro?”

De qualquer maneira, a civilização entrou em crise ê um dos aspectos positivos dessa crise é que o pro blema do trabalho passou problema fundamental de todo sarnento político, ainda que de

a ser o 0 penre-

21 DIG ESTO ECONÓ^aCO

●I

^mcs os mais diferentes. Se temarmos o nazismo, o fascismo, o co> munismo, pelo menos teòricamente, na base idcoló^ca dêsses regimes, o trabalho se encontra do aquele valor a que se deve dar primazia. O trabalho passou a cons tituir um ponto de interseção de tôjas as doutrinas.

como sena

. Não um atraso da Constituição; é que ela era um produto de determi nada ambiência política dia ao

era e corresponpensamento político dominan te, ao funcionamento normal de uma produção. O proble ma da ordem econômica não entrava, então, na cogitação estatal; b ema da ordem econômica era 0 pro-

« Proof ● 1 ? r ® realizado pola atividade da empresa privada, de comunidade recebería

^ O Estado velaria para que a empresa privada tivesse a capacida de de funcionar de modo a poder prestar esses benefícios. Portanto intervenção do Estado, hoje ser colocada numa ambiência muito diferente para poder ser' estudada c mesmo compreendida. Não é pos sível conceber hoje o papel do Estado em face da ordem econômica como êsse papel era concebido ou realizado em 1891. Kl 'L', '(● 3.;

A intervenção do Estado hoje é uma intei^venção ou de orientação ;50cialista, ou de orientação dirigista. Quanto à intervenção socialista no domínio econômico, todos sabe mos em que ela consiste e nao vou

agora referir-me a este aseuntio, 1 Agora, a intervenção dirigista é a in tervenção que não exclui o sistema capitalista; ou que pode não excluir o sistema capitalisUi, mas inclina-se a introduzir nêlc um volume maior do justiça social. É exatamente o ponto dc vista da nossa atual Cons tituição, que deseja ver a ordem eco nômica organizada conforme os prin cípios da justiça social. Daí, por exemplo, decorre a nova concepção de imposto, pela qual o imposto não é apenas para as despesas normais, senão um instrumento de redistribuição de riquezas, da justiça social através de tudo quanto com esse di nheiro se possa fazer em benefício da comunidade. O alcance do dirigismo tom de ser determinado pela Constituição do cada país e pela contribuição constitucional que o Le gislativo, o Judiciário e o Executi vo trouxerem na base do texto exis tente. Não podemos prever até onde irá o dirigismo; não podemos fixarlhe limites; não podemos encerrálo dentro de uma fórmula; êle vive através de uma ambiência social que está em ebulição, a ambiência so cial de um mundo em transformação. Reza ainda a Constituição que “a li berdade de iniciativa deve ser con ciliada com a valorização do traba lho humano”. Aí temos o valor trabalho erigido à categoria fundamental, na própria Constituição. Agora já não ô só a ordem econô mica baseada na iniciativa privada que é o ponto central da organização econômica, mas é também o traba lho; e 0 parnirrafo único do art. 145 diz:

II A todos ó }gurado o trabaIho que possibilite existência dig- j

22 Dicesto Económii 7

I' I_^ y r

;■

Vemos, entretanto, 0 seguinte: nossa Constituição de 1891 não fala uma só vez no trabalho; não há, na Constituição dc 1891, a palavra «tra balho”. Nem podería haver Jí

que os benefí¬ cios. a tem de

V-

Mantendo a Constituição a liber dade tle iniciativa, parece-me que ela quis com isto dizer que não proíbe a propriedade individual dos bens de qualquer natureza. Dêste modo, não seriu constitucional numa lei proibisse a pessoas físicas ou jurí<Mcus a proi)riedade de bens de protluçuo. Eni face da Constituição, co mo ela garante a liberdade de ini ciativa, não poderá haver lei que nacionalize totalniente todos os bens de i)rodução.

I*orque o (jue a Constituição quer é corrigir o sistema dominante, in troduzindo nêle maior volume de jus tiça sociíil.

O trabalho c obrigação so- nâo está produzindo os benefícios sociais que deve produzir, inieressando-se então o Estado para quo eia produza tais benefícios. Para isto, a Constituição arma-o de pode res que o habilitam a liderar também a ordem econômica. Os meus ilus tres companheiros permitirão ter minar esta exposição, observando que a inquietação social, hoje, no mundo, é tão profunda que até as tribos do Continente Africano estão por ola dominadas; e isso vi em duas assem bléias das Nações Unidas. Recla mando e reivindicando, representintes de tribos africanas eram porta dores da mesma inquietação social que sentimos; expressa sem dúvida ati*avés de problemas que lhes di zem respeito de maneira direta, mas é a mesma inquietação; é a mesma procura de justiça, é o mesmo anseio por uma distribuição melhor de ri quezas; é 0 mesmo anseio por que as disponibilidades técnicas e sociais da Humanidade sejam colocadas de maneira mais dii’eta à disposição e ern benefício da massa.

que ca. ser

Terminando esta minha exposição, concluo o seguinte: o Estado nunca foi indiferente à ordem econômica dominante porque está intimamente ligado a ela; o Estado sempre foi intex-vencionista na ordem econômiNem pode deixar de ser intervencionista poi*que detendo o Esta do o monopólio do uso legal da for ça, e havendo em todo o processo da produção problemas a serem resol vidos, ele, naturalmente, tem de chamado, em certas e determinadas circunstâncias, a encaminhar esses problemas. E encaminha-os dentro do espírito político dominante. Quan to à intervenção do Estado na Cons tituição Bi’asileira, ela é uma inter venção, a meu ver, de oi*dem dirigista; não de oi'dem socialista; é uma intervenção que paga tributo ao sentimento de que a ordem econômica,

Tem certa feição, ou certa ên fase do século XX, porque a socie dade se acha, hoje, aparelhada com insti'umentos de produção e de in formação com os quais os tempos an tigos nem sequer sonhavam.

Uma revolução social que surja, hoje, num país, não é uma revolu ção, realmente, que possa ser limita da a êsse país; ela se distende, se espalha porque o mundo, de fato, é cada vez mais um mundo sô.

r Dir.Fisi-o EcüNÓ^uco 23

nu. ciul”.

11

OAssuNH) é muito árduo

por sua complexidade e por sua extenPretendo apenas fazer aqui um apanhado geral, dar uma idéia da situação atual da indústria quí mica no lirasil

sao. c* dos rumos bási cos para o seu desenvolvimento, lembrarei Primeiramente, que a indústria química evoluiu do modo apreciável depois da revolução industrial da máquina a vapor. Até a revolução indu.strial, na antigüidade, já havia realmente uma indú.stria química, mas uma in dustria

relativamente empírica

.Sí/i u> í'rôi s Ahn u r tumUrm mvmhro ilu'>lrc ilo ('.onsclhi) Técnico CoiwiUivo ilu Confcíh ração S'arional do Comércio. Ccólttfio, c (juiniico, os Irahallios rcvrsirm-.sr .sempre de clare za, .si'<^iiratiçii e ohjelii idade.

Todavia, essa idéia foi avunçumlo, e hoje jú SC cogita de modificar a es trutura intima dos elementos, e de fazer as transmutações consideradas mais descabidas há cinqüenta anos.

, baseada nhecimentos dos alquimi.stas.

Estes já tinham uma idéia e intuição sôbre téria.

no.s a constituição da Basta lembrar

co¬ uma ma„ , <iue o proble¬ ma fundamental, naquela época, o da tran.smutação dos elementos, agora, no meado do século vinte, foi que chegamos a obter isso. Até cinqüenta anos passados, a cisão do áto mo era considerada uma utopia. En tretanto, a transmutação da matéria era o rumo essencial da alquimia. Apenas, os alquimistas transformar os outros metais atualmente,

era Só procuravam - em ouprocuramos nós transformar o urânio em plutônio e cousas semelhantes.

ro; É questão so¬ mente de alvo diferente. Nos tem pos relativamente recentes, essa idéia da impossibilidade da transmutação dos metais, foi posta de lado. Mas apenas se considerava, depois de Bécquerel, que se podiam transformar os elementos de peso atômico maior, em outros de peso atômico menor.

Apesar duma grande evolução dos conhecimentos fundamentais da quí mica, a indústria era realmente baseano mais estranho empirismo até à máquina a vapor. Os antigos já fabricavam vidro, como nós hoje o fabricamos; os venezianos faziam aquelas célebres pérolas; os egíp cios faziam muitas ligas com suas fórmulas secretas e os antigos te celões já utilizavam processos indus triais, para alvejamento dos tecidos, nos primórdios da indústria têxtil.

Até o fim do século XVIII, a indús tria têxtil não tinha grande desen volvimento, o tecido era feito à mão. Com a máquina a vapor deu-se a sua grande expansão. Paralela mente, foi necessário o desenvolvi mento da indústria química porque quando se fabricavam tecidos em maior escala, aparecia o problema do branqueamento, do tratamento pos terior para um melhor acabamento, principalmente do linho da Europa, que tinha a côr muito escura, en quanto o consumidor desejava cores

JT'’

0 3 O j

'^^Considerações sôbre as Indústrias Químicas de base no Brasil SiiAu» |●■nó^s A»mi-,u

//

da

mais claras, por exposição do.

Branqueava-se o linho ao sol G ao leite azc-

compostos orgânicos usados moderO leite azêdo fazia o papel dos

namente.

metalurgia também abrira’ dra à grandes rumos à indústria química,-^ paralelamente à produção do coque. Com a produção em larga escala da hulha para a fabricação de gás e de coque, desenvolveu-se a produção cm massa de todos os subprodutos ^

Foi no começo do XIX, qium- séciilo do a indústria têx til tomou aquêlc grande desenvolvi mento, bém os pesquisaque tanidores os meios de obter escala

que deram origem . à grande indústria \ de anilinas. Surgiu então a indús- * tria de produtos químicos e de e.v- ^ plosivos, — basea da no benzol, to- ● luol, antraceno, j abrindo largos ru- \ mos à indústria^ mundial; isso em n conseqüência da fl produção de coque do carvão mineral.

varios que dão oxigênio ':'_i

procuraram em maior

paralcla- porém, mente à descoberta da soda pelo proLcblanc, no cesso princípio do século XIX, a indústana química ia grande impulso, soda natural vindo do Oriente,

tendo

Até então, usavase a das eflorescências salinas da Pérsia, do Egito c da índia.

I produtos químicos necessários. Antes relacionada diretamente com a revolução industrial. Em tempos mais j3 recentes, o petró- fl leo entrou em con-4 coiTência com o benzol e os outros ^ derivados da hulha e a tendência mo-'^ derna ê fabricar a maioria dos pro- r^ dutos químicos partindo do peti'óleo. ^ De fato, grande número de produtosN da indústria orgânica tem sua es- ^ sência no carbono e no hidrogênio.

Era a indústria extrativa que fora soda. Começou-se a fabriassim foi-se desenvolvendo necia eá-la e indústria gradativamente no sépassado até o começo dêste sóa cul«i ● ulo, quando ela tomou novo e con siderável impulso com a síntese quíO petróleo só recentemente começou a entrar em ação como ma téria-prima na indústria química. Antco, a aplicação do carvão de pe- L

Hoje, as fontes mais baratas e mais ^ acessíveis para obtenção desses- ele- a mentos são justamente o gás natu-J ral e o petróleo; principalmente, oj gás natural que, às vezes, não tem outra utilização nas zonas petrolí- ’ feras. Ainda hoje, nos Estados Uni- * dos, lançam-se na atmosfera diária- ^ mente milhoco de metros cúbico:: dc

y

é i5 I3k;kí>to iicoNÚMico b t \

l I

A exposição ao sol provocava o brantiueamento que hoje se faz pe los hiiiocloritos e composto.s cloro c nascente.

mica.

gás natural porque não há onde mazená-lo.

ar-

Quem passa no Texas ve labaredas bruxuleando no ar, noite e dia, quei mando milhões de metros cúbicos de gás, porque não há ainda possibili dade para o seu aproveitamento, bora seja uma matéria-prima pràti- ' camente gratuita.

pria, sendo o fato principal a desco- * berta da máquina a vapor, enquan- \ to a revolução química resultou de uma melhor compreensão da estru tura da matéria.

emr

Nos Estados Unido.s, hoje, dstá fabricando mais álcool etílico de gás natural, do que nós fazemos, Brasil, de cana-de-açúcar.

A8,mn, também, fabrica-ae uma aéi '"«to mais baratos: benzol

e a guerHá uma bém tria rumou e petróleo. Isso para a matéria-prim

a ficar um tanas olhamos para to mat^-in de outras matena-primas e não tíonos r - de ingressar

Lavoisier, Proiist e outros gran des químicos do século dezoito, já tinham uma percepção adiantada so bre a estrutura da matéria c imagi naram as possibilidades da mudança de posição dos átomos e a possibili dade de reproduzir uma quantidade de substâncias por via sintética. Foi feito teoricamente o planejamento da fabricação de uma série de pro dutos, que depois foram sendo grada tivamente conseguidos.

Hoje, realmente, há alguns produ tos que ainda não foram obtidos por via de síntese, mas não resta dúvida de que o serão, mais cedo ou tarde.

vemos que ainda as mesmas possibilidades nesse rumo tão futu

i roso que e a indústria peh'oquímica.

Quando se sabe que nos Estados tinidos fabrica-se mais álcool de pe tróleo do que nós produzimos de na-de-açúcar, ninguém poderá duvi dar de que amanhã se faça também açúcar, de petróleo e gás natural.

A borracha sintética já pode fabricada em melhores condições eco nômicas do que a borracha da Ama^vônia.

te, no que era coT ^ apenas na urina, surgindo então a convicção de que se podiam ; sintetizar produtos orgânicos. Hoje, a maioria dos produtos sintéticos é de constituição orgânica. A revolu-

‘ ção industrial resultou de mais am(r pia e eficiente utilização da ener-

mais cnser que as coneconómicas do mundo ainda que 1

Antigamente, dominava to de 0 concei_ que nenhum produto orgâiiico podería ser fabricado sintòticamen, formação inter. vinha a força vital, e o homem não teiia capacidade de criar a vida Só começo do século passado, Woehler fez a síntese da uréia, nhecida .i^ki

Em Brownville, Texas, há uma fáfábrica de borracha sintética, r ■ produziu, no fim da guerra, 30 mil toneladas por ano, isto é, mais do que a Amazônia. Entretanto, díções

26 Dicksto Ecokómico f

não permitem que a borracha sin tética tome 0 desenvolvimento era de esperar, porque em certos países, como é o nosso caso, há in teresse na produção de borracha na tural para manutenção da ativida-

-se no , também fenol durant ra, partindo do petróleo, serie de álcoois usados na indústria vernizes tintas e solventes^ partindo do petróleo. A indúsHon* ^odemamente decididament r l \ V» X.

^

dc de extensas regiões, üe outro la do, talvez nunca tenhamos a mesma disponibilidade de gús natural que os ICstados Unidos, do modo que a ma téria-prima para fabrico de boiTacha sintética é dispendiosa (álcool de ca na). O nosso gús natural do Recôn cavo iiinda representa uma insigni ficância. Suas reservas correspon dem a tiuantidade de energia corres pondente íi um ano da produção carbonífera brasileira. Não podemos assinr ijonsar cm estabelecer uma gran de indústria química baseada no gás naturíil de Aratu, no Recôncavo baiano.

É interessante observar como hasccu a indústria química no Brasil.

No fim da monarquia, um cidadão requereu ao governo autorização pa ra instalar a primeira fábrica de ácido sulfúrico em nosso país. Mas isso só foi realizado no Rio de Ja neiro, no Í21ÍC10 da República. Até então impoi’tavam-se todos os pro dutos químicos, inclusive o ácido sulíúrico, o mais essencial de todos.

Em São Paulo, a indústria química nasceu não sei precisamente quando, mas um dos pioneiros foi Luís de Queiroz, que fundou uma indústria química c procurou desenvolvê-la com todo o entusiasmo. Êsse gran de pioneiro fabricava principalmente fertilizantes, inseticidas, formicidas c adubos.

Naquela época, todos esses produ tos eram importados e não se acre ditava na possibilidade de fabricálos aqui. A importação brasileira era mínima e a indústria foi-se de senvolvendo aos poucos, até que, na primeira guerra mundial, surgiu a dificuldade de importação. Apare ceram, então, em São Paulo, no Rio

de Janeiro, fábricas de produtos quí micos, procurando fazer, sem apare lhagem adequada, produtos qúe subs tituíssem os importados. Natural mente,’ essas indústrias não podiam resistir à concorrência estrangeira e logo depois da guerra foram desa parecendo aos poucos quase tôdas essas organizações, coni exceção de poucas e entre essas a que fora fun dada por Luís de Queiroz.

Os grandes grupos estrangeiros passaram a se estabelecer aqui.

Compreendendo as vantagens do mercado brasileiro, surgiram os re presentantes da Imperial Chemical Industries, da Dupont, de Nemours, da Usine du Rhône, etc. Os alemães também cedo se instalaram aqui, representando a I. G. Farben, a Merck. Chegaram a instalar fábrica em pequena escala em Cubatão, tra zendo as matérias básicas, desenvol vendo-se com aplicação dos produtos essenciais importados. Também eni Palmira, hoje Santos Dumont, fabri caram ácido acético, acetona, inicia tiva que não logrou os resultados desejados. Tão hábeis em indústria química, não compreenderam de pronto o ambiente brasileiro. A Merck do Brasil fechou suas portas com insucesso porque instalou uma usina para produção de acetona, áci do acético e álcool metílico, fazendo destilação da madeira, imaginando que tínhamos grandes disponibilida des de lenha, a preços ínfimos.

Quando começaram a trabalhar, vique não eram tão grandes es sas disponibilidades, a matéria-pri ma foi-se tornando tão cara que ti veram de paralisar suas atividades.

ram

Para dar uma idéia da importân cia atual da indústria química, de

Dicesto Kconómico 27

I f I I 1

üíntese basta olhar para a produção dc adubos nitrogcnados no mundo.

Até o século passado, lóda a matéria axotada de origem mineral vinha do

Chile e, em menor proporção, do Egi to e de alguns pai.ses do Oriente, o gro.sso da produção provinha d litre chileno.

mas o saCom o progresso da química, a produção chilena foi frendo soconcorrência dos produto a .s sintéticos e hoje ela representa ape nas 7,57 da produção dos compostos nitrogenados do mundo. O salitre .sintético hoje tem muito maior

tanto importar. Üepois, temos o Chi le, com 270 mil toneladas de azôto de origem natural. Vem depois a Fran ça, i-om 2M mil. quase todo fabri cado artificialmente como subpro duto da indústria do carvão. Depois, vem o Canadá, com 180 mil; a No ruega, com 1-10 mil;

Temos para 19.50 cana de

a um uma azôto por elemaior parte fa- porem a

uma importância que o salitre natural, produção amerimilhão de toneladas de composto mtrogenados, baseada parte em fixação do tricidade, bricada

í-‘om gás natural, petróleo e carvão.

No processo de do nítrico ral êste foi'

fabricação de ácic nitratos com gás natunece o hidrogênio; o azôto provem dessa mina farta tável ^ e inesgoque e o ar atmosférico. Os Estados Unidos estão produzindo um milhao de toneladas por ano de niti-atos sintéticos, com o consumo de 900 mil toneladas e excedente de 100 mil toneladas para exportar.

A produção total de nitratos sin téticos no mundo é de 3.700.000 lenda a azôto. Depois dos Estados Unidos, o maior produtor é a Alema nha, que produz 400 mil toneladas, na zona ocidental e 130 mil na oriental; total 530 mil. manha consome apenas 400 mil to neladas, ficando um excedente exportar. Em terceiro lugar, está Japão, com 340 mil toneladas de pro dução e consumo de mais de quatro centas mil toneladas, precisando por-

rena zoA Alepara 0

KíÜ mil, Bélgica, com tural pràticamonto só o Chile pro duz. Todos os outros países fabri cam do ar atmosférico ou o retiram, como siibpj'oduto, da destilação do carvão.

A tendência juoderna é para subs tituir os produtos naturais pelos sin téticos. A indústria do síntese cessita aijonas de carbono e dos ele mentos dos alquimistas, ar, fogo, toi-ra, esta figurando em quantidades mínimas como catalisador. O petró leo, que era até pouco tempo apenas uma fonte de energia, é hoje também uma importante matéria-prima para fabricação de produtos (luímicos. Nos Estados Unidos, atualmente, 257o da produção química vêm do petróleo, eniiuantü, há 20 anos, era príiticaniente nula.

a Itiíiia, com a Holanda, com 120 mil; a 120 mil. Salitre nanequein

O problema da fixação do azôto atmosférico no Brasil ó antigo. Te mos falado muito nisso, mas até o momento nada se fez, a despeito das leis em 1923 dando favores a instalasse usinas para fixação do azôto atmosférico. A Companhia Nitroquímica Brasileira tem o assunto em seu programa, mas até hoje não foi possível realizar nada a este res peito. A matéria-prima essencial o ar — não constitui problema e tu do gira em torno da disponibilidade da energia a baixo preço e do financiamento, que é muito elevado. Até

líCONÓMlCo I)»;nvio 28

V*

hoje não se resolveu esse problema, que está sendo relegado para futu ro x*cmoto, ([uando se trata de maté ria essencial ao Brasil para fertiliza ção do .solo o para i>roduçüo de explosivo.s. O jndniciro passo dado om matéria de fabricação dc compostos de azótü, no Brasil, foi uma peque na instalação da Kódia em São Paulo, proíluzindo amoníaco.

Na refinaria dc Cubatão, cogi ta-se de aproveitar gases residuais c produzir 100 toneladas diárias de ni trato dc amonio.

A questão de adubos (luímicos fer tilizantes tem importância consi derável c seu consumo tem cresci do espetacularmente. Em 1919, o Brasil importou apenas treze tone ladas de fertilizantes; em 1921, im portou duas mil; em 1923, oito mil; em 1948, cem mil. 'Clltimamente, com essa grande fome do fosfatos, es tamos na casa de 300 mil.

Vemos que de 1919 para cá pas samos de 13 a 300 mil toneladas. Is so indiscutivelmente revela o pro gresso da agricultura brasileira e o progresso da indústria do país, por que parte dos fertilizantes importa dos ó elaborada aqui. Revela, também, a necessidade de adubar as terras para se conseguir uma pro dução compensadora.

Entre as grandes organizações da indústria química está a Companhia

Química Rhodia Brasileira, represen tante de interesses franceses, que produz rayon em grande escala, áci do sulfúrico, acetona, ácido acético e muitos outros produtos químicos. Começou fabricando principalmente lança-perfume Rodo, mas compreen deu que havia aqui um enorme cam po para desenvolvimento. O grupo

Matarazzo também é gi'üude prodU' tor 110 campo da química, fabricando sêda artificial, ácidos e sais. A Com panhia Nitroquímica Brasileira tam bém começou produzindo sêda arti ficial e transformou-se pouco a pou co em grande organização de produdutos químicos, dos mais variados, iloje, produz ácidos, nitrocelulose, sulfeto de sódio, tintas, vernizes, sendo uma das organizações importantes da indústria química. A Produtos Químicos “Elekeiroz” S. A., evoluída da velha fábrica de Luís de Queiroz, continua na linha princi palmente de inseticidas e fertilizan tes.

Recentemente, instalou-se em Indústrias Químicas

São Paulo a Electrocloro S. A. (Elclor), filiada ao grupo da Dupont, que produz so da cáustica eletroliticamente. É uma instalação relativamente pequena. A^ primeira fábrica a produzir aqui aqui a soda cáustica eletrolítica foi a Eletro-Química Fluminense, que produz uma lixívia concentrada de soda. 0 custo da evaporação é gran de e se torna mais econômico fazer uma solução e vendê-la ao mercado consumidor nas proximidades do cen tro de produção. Não temos ainda uma grande indústria de soda que se compare à do ácido sulfúrico.

Em Piquete, por volta de 1920, instalou-se a primeira fábrica de áci do sulfúrico por processo catalítico no Brasil que entrou no mercado de produtos químicos, concorrendo com as indústrias de caráter privado. Isso resultou de uma Tiecessidade, porque Piquete tinha produção gran de demais e não tinha consumo da própria fábrica. *

Recentemente, foram instaladas várias fábricas para produzir super-

20 I)k;iisio

lícONÚMuro

mais

íosfatos, atendendo u ^unde demanda. Algumas fábricas operam

jf em base precária porque se importa o fosfato da África e o enxofre dos Estados Unidos. É uma indústria

xôfre em 70.000 toneladas com a se guinte distribuição:

pois pa¬ rara. no Kio

L assentada em bases instáveis, ^ quando não houver divisas, tudo Assim, operam a fábrica de ( superfosfatos da Ipirange,

I’ Grande do Sul; várias em S. Paulo, ■* uma em Pernambuco; uma em vias de instalação

tôdas funcionam baseada

no Kio. Quase s em maté-

ria-pnma estrangeira. Só a Serrana S. A. utiliza,

®ni parte, minério

na-

Posteriorniente, no Kio, foi feita uma avaliação nos seguintes termos:

extraído das jazidas da r Jacupiranga, no sul de São Paul

rco. É uma situação difícil para ' nül"— ® próprio país L nao e interessante.

O acido sulfúrico é um produto essencial para o desenvolvimento da industria química de um país.

É muito conhecido quo o progresso de o conceito de

a procstá, , um pais pode ser . afendo pela quantidade de ácido sul\f funco que éle consome.

e 0