Marie-Christine Jamet

Pascale Bachas

Gabrielle Bornancin

Francesca Checchia

Marie Malherbe

Marie-Christine Jamet

Pascale Bachas

Gabrielle Bornancin

Francesca Checchia

Marie Malherbe

PERCORSI DIGITALI CON VIDEO

CITOYENNETÉ ET AGENDA 2030

LES MOTS DES FEMMES

PENSÉE VISIBLE ET DÉBATS

ACTIVITÉS VERS L'ESABAC

ESPACES INTERDISCIPLINAIRES

Du Moyen Âge à l'aube du Réalisme

● Rabelais, le géant humaniste

● Montaigne, l’écrivain de la sagesse

● Du Bellay, le défenseur du français

● Ronsard, le poète de l’amour

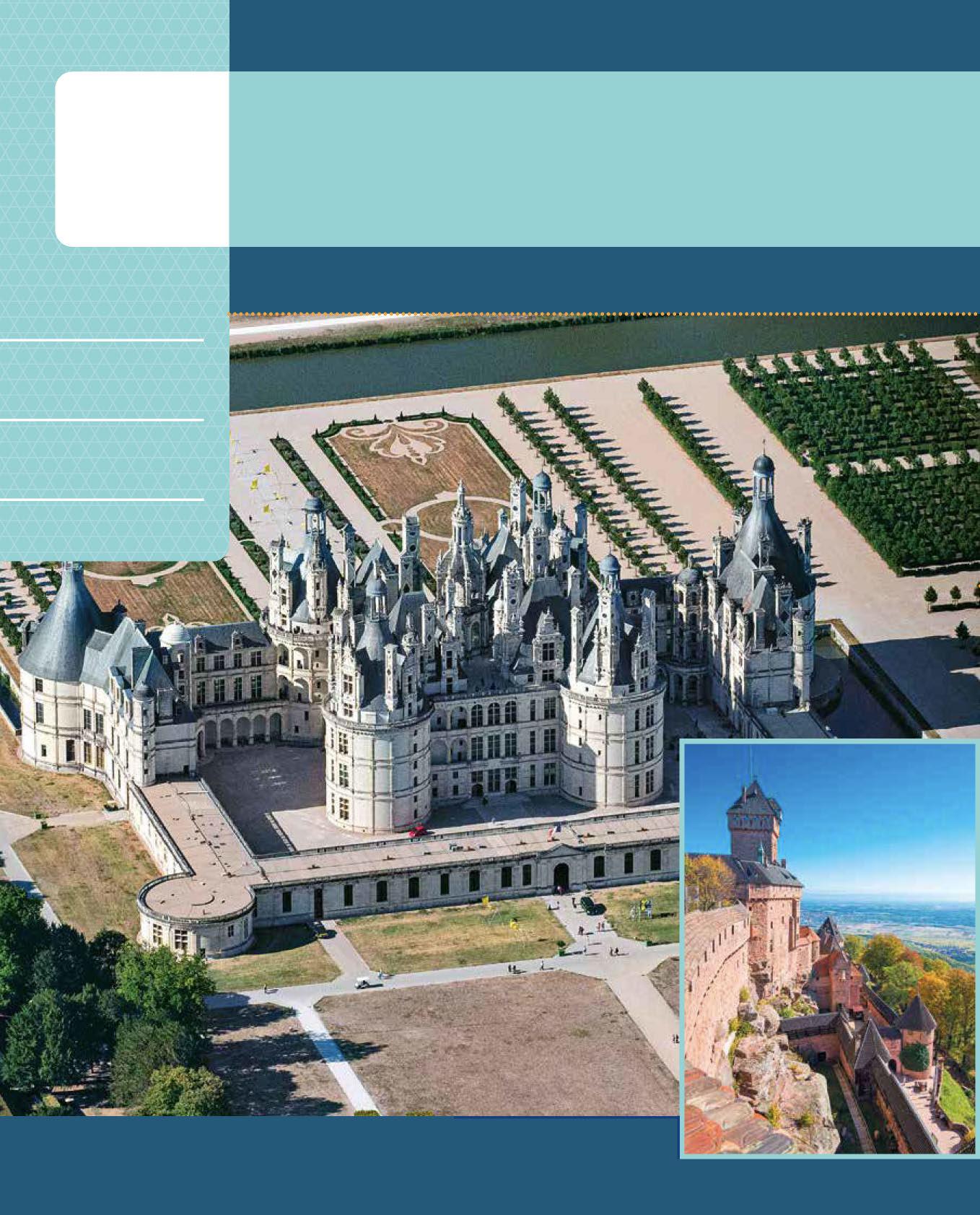

▲ Château de Chambord (Val de Loire) et Château du Haut-Kœnigsbourg (Alsace) ▶

Thèmes

• l’amour

• l’argumentation

• l’autobiographie

• la beauté

• le comique

• la connaissance

• l’éducation

• la guerre et la paix

• la justice

• la langue

• la mort

• la nature

• la société

• le souvenir

• le temps

• la tolérance

• le voyage

Les mots de la citoyenneté •

Les mots des femmes

• Le droit à l’éducation

• Femmes de la Renaissance

• Arts : La Joconde, une icône mondiale ; Sarlat, ville de La Boétie

• Cultures croisées : La circulation des savoirs ; Les échos de Ronsard au XX siècle

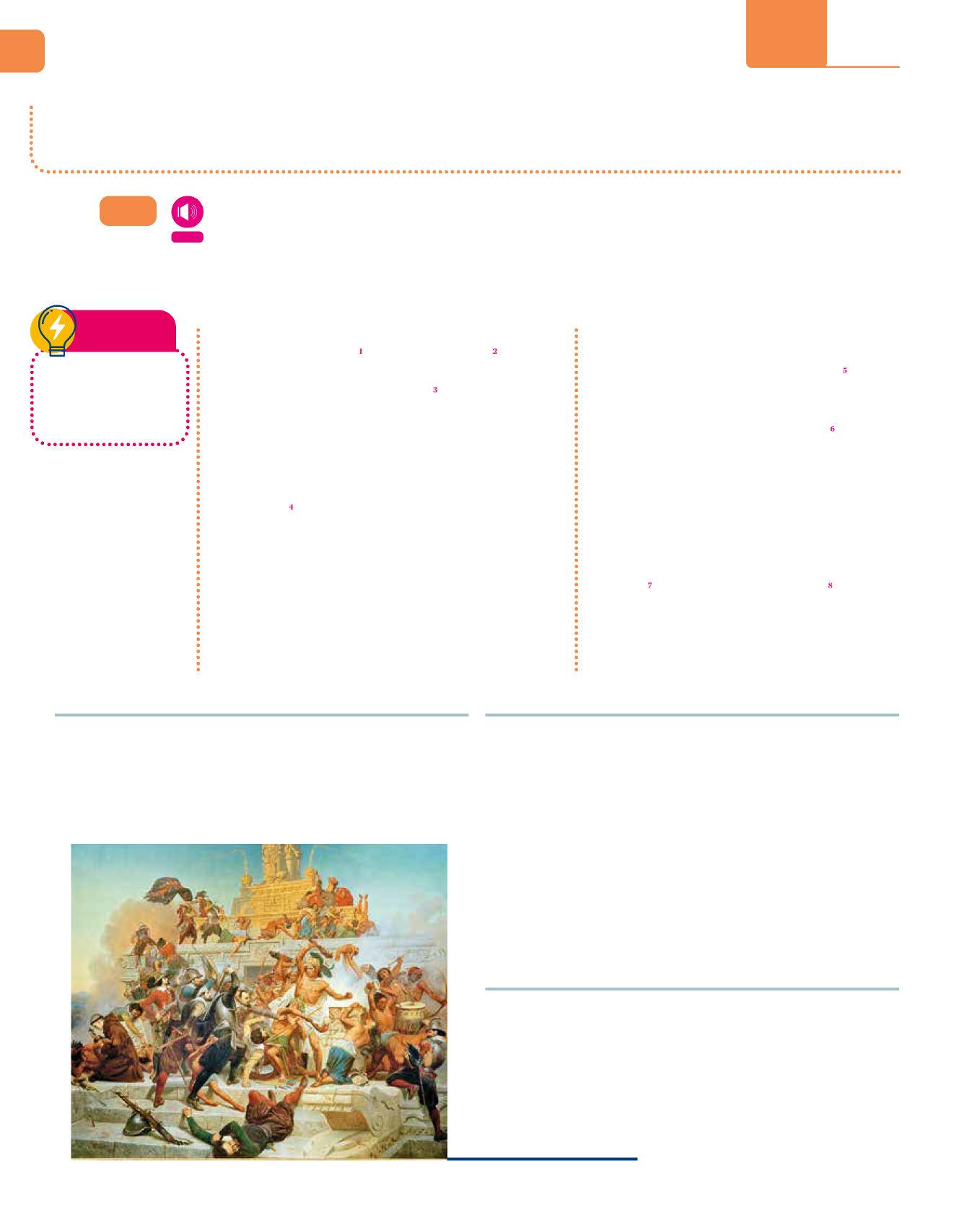

A Observez les deux châteaux et répondez aux questions.

1 Où sont situés les châteaux ?

2 Comment sont les murs d’enceinte ? Ont-ils des fenêtres ?

3 Comment sont les tours ? Ont-elles des fenêtres ?

4 Quelles sont les caractéristiques des toits ?

RÉFLÉCHIR

B Répondez aux questions collectivement en classe.

1 Lequel des deux châteaux a une fonction défensive d’après vous ? Justifiez votre réponse.

2 Quel château préférez-vous ? Justifiez votre réponse en pensant à des critères comme l’harmonie, l’équilibre, la symétrie, la lumière, etc.

3 Que pouvez-vous déduire sur la période en regardant le château de Chambord (période de tranquillité ? d’essor économique ?)

1 Complétez le texte avec les mots donnés.

La Renaissance est une période 1 qui commence par l’élargissement du 2 connu aux dimensions de la planète. En 1492, Christophe Colomb croit ouvrir la route des Indes en passant par l’Ouest et il découvre l’Amérique sans le savoir. En 1498, Vasco de Gama ouvre la voie des Indes en contournant l’Afrique.

En 1520, Magellan découvre le Pacifique et confirme par l’expérience que la terre est ronde.

Parallèlement, on assiste à l’3 du savoir. En 1450, Gutenberg invente l’4 moderne. Cela facilite l’accès aux 5 anciens et permet une diffusion plus rapide des idées nouvelles Ce sont là les conditions qui ont permis à l’humanisme de se développer en Europe : un nouvel art de penser centré sur l’6 , un nouvel art de créer en littérature, en arts et en architecture, un nouvel art de vivre.

Ligne du temps interactive

1492-1515

La fin du Moyen Âge

En 1453, le royaume de France sort épuisé de la guerre de Cent Ans. Ce long conflit a retenu le pays dans le Moyen Âge bien plus longtemps que l’Italie, pays qui fascine parce qu’il est riche et sa civilisation prestigieuse. Comme il est morcelé en petits États, les rois de France pensent pouvoir l’occuper facilement. Ils considèrent d’ailleurs avoir des droits héréditaires sur le royaume de Naples. En 1492, le roi Charles VIII s’empare de Naples. Cette conquête, de courte durée, lance les guerres d’Italie

1515-1559

Le duel entre François Ier et Charles Quint

François Ier, sacré roi de France le 25 janvier 1515, est la figure emblématique de la Renaissance française. Il va se heurter à un redoutable adversaire : Charles Quint de Habsbourg. Celui-ci hérite des possessions immenses (Autriche, Espagne, Pays Bas), qui font que la France se sent encerclée et menacée. Les deux souverains portent les revendications de leurs ancêtres : François Ier veut récupérer Naples et Milan ; Charles Quint veut le duché de Bourgogne. Les principaux théâtres d’affrontement sont la Bourgogne et l’Italie. François Ier remporte une bataille décisive en septembre 1515 à Marignan Cette victoire a deux grandes conséquences. La première est politico-religieuse : la signature d’un Concordat (traité entre le pape et un chef d’État) à Bologne en 1516, déterminera les rapports entre l’Église et l’État en France jusqu’à la Révolution. La seconde conséquence est culturelle : cette assise en Italie inaugure des relations étroites entre la cour de France et de grands artistes italiens et, par là, la diffusion de la Renaissance italienne en France [→ p. 66-67]. Mais bien vite les Habsbourg chassent les Français du Milanais, et après de durs combats, François Ier lui-même est fait prisonnier devant Pavie en 1525. Il est libéré à condition de renoncer à jamais au Milanais et à ses droits sur la Flandre et l’Artois. François Ier parvient malgré tout à contenir la puissance des Habsbourg hors des frontières. Son œuvre est poursuivie et parachevée par son fils Henri II. Par les traités du Cateau-Cambrésis en 1559, celui-ci conclut une paix inaugurant un équilibre diplomatique durable.

1515-1547

L’affirmation de l’autorité royale

En matière politique, de son sacre en 1515 jusqu’à sa mort en 1547, François Ier marque l’affirmation de l’autorité royale. Roi guerrier qui incarne l’idéal chevaleresque, il est aussi un fin réformateur de l’État. Il met en place des organes de gouvernement qui appuient son pouvoir central et permettent une plus forte unité du royaume. Parmi les grands seigneurs, il choisit le chef des armées, le chef de la justice et des secrétaires d’État qui sont de véritables ministres. Il crée des conseils spécialisés. Les parlements, ou cours de justice, se multiplient. L’ordonnance de Villers-Cotterêts, en 1539, qui instaure le français comme langue officielle dans les documents, est un acte fondateur dans la construction et l’organisation des institutions qui donnent naissance à l’État moderne.

François Ier est aussi le premier roi à se faire appeler « Majesté ». Son emblème est la salamandre, animal réputé résister au feu. Certains y reconnaissent l’emblème des Visconti, d’autres y voient une préfiguration de la symbolique du soleil, qui annonce un premier pas vers la monarchie absolue. Vers l’ESABAC → p. 64

1530-1598

Le débat religieux et les guerres de religion

Depuis 1530, le débat religieux autour des idées de Luther et Calvin a plongé la France dans la division puis la violence. Alors que certains embrassent la nouvelle religion des protestants – aussi appelés huguenots et établis notamment dans le Sud et le Sud-Ouest –, d’autres la perçoivent comme une hérésie menaçant la cohésion du royaume. Marguerite de Navarre, la propre sœur du roi, protège les huguenots et François Ier ne leur est pas défavorable. Mais un matin de 1534 le roi découvre, « placardés » jusque sur la porte de sa chambre, des pamphlets contre la messe et contre l’autorité de l’Église (c’est l’Affaire des placards). Furieux, il commence la répression, poursuivie par ses successeurs.

De 1562 à 1593, la France est ravagée par huit guerres « de religion ». Mais ces conflits sont aussi très politiques. À l’intérieur du royaume, le pouvoir royal est affaibli par une succession de rois enfants ou contestés : certaines grandes familles nobles en profitent pour imposer leurs vues. À l’extérieur, l’Angleterre et des princes allemands soutiennent les protestants, tandis que les Espagnols appuient les catholiques. Le conflit est donc aussi géopolitique.

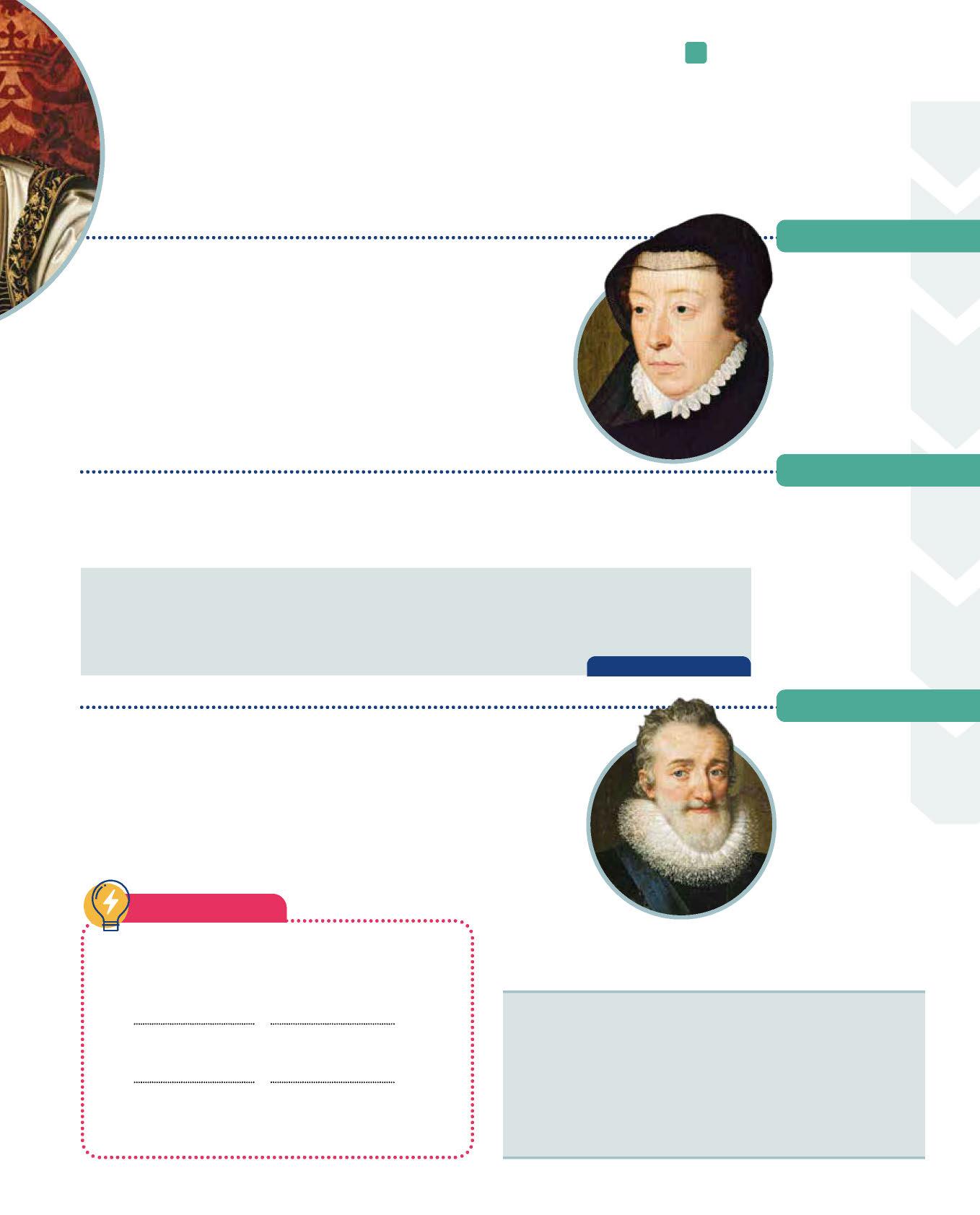

Dans ce moment particulièrement difficile, et alors que les femmes sont en principe exclues du pouvoir dans la monarchie française, une reine va jouer un rôle politique décisif : Catherine de Médicis. Fille de Laurent de Médicis, elle épouse à 14 ans le fils de François Ier, Henri, duc d’Orléans. À la mort de François Ier en 1547, Henri devient roi sous le nom d’Henri II ; Catherine est ainsi sacrée reine de France. En 1559, elle perd son mari, et l’année suivante leur fils aîné qui venait de monter sur le trône. Puisque Charles IX, le cadet, n’a que 10 ans, la reine-mère Catherine de Médicis assume la régence de 1560 à 1563. Mais, même après sa régence et pendant trente ans, la reinemère continuera de jouer un rôle politique de premier plan.

Pour apaiser les guerres entre catholiques et protestants qui déchirent le pays, la reine-mère imagine une alliance : marier sa fille Marguerite, sœur du jeune roi Charles IX, au protestant Henri de Bourbon, roi de Navarre. Ce mariage hautement politique est célébré à Notre-Dame de Paris le 18 août 1572. La capitale est comble de nobles protestants venus pour les noces, mais l’atmosphère est tendue.

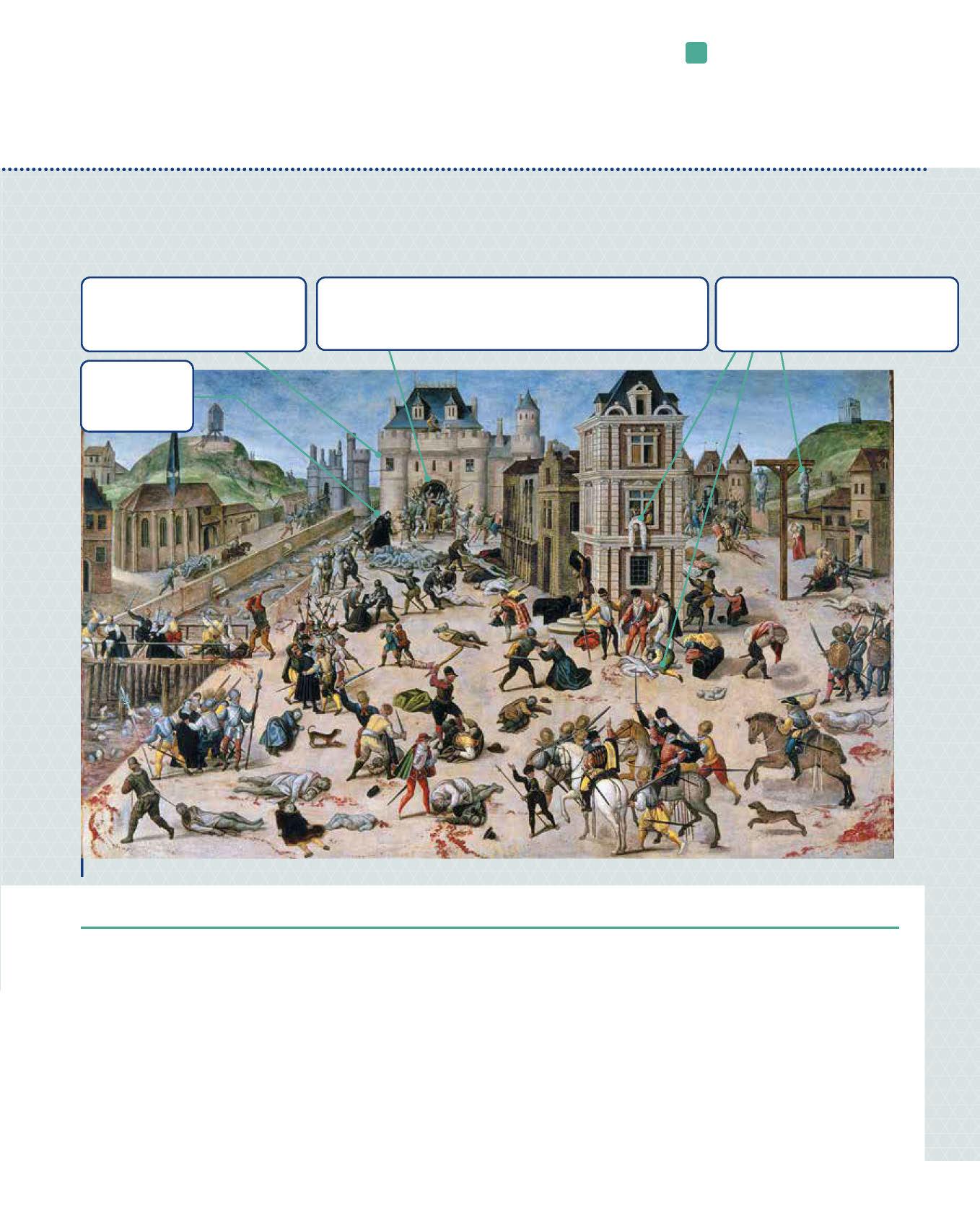

Deux jours après la cérémonie, l’amiral de Coligny (chef du camp protestant) survit de justesse à un attentat manqué : la psychose du complot monte ainsi dans les deux camps. Le 24 août éclate contre les protestants le « massacre de la Saint-Barthélemy », une tuerie qui fait 3.000 victimes à Paris, puis 5.000 à 30.000 dans la France entière. Son origine obscure interroge encore les historiens.

Vers l’ESABAC → p. 65

Les frères de la princesse Marguerite (Charles IX puis Henri III) mourant sans enfant, le trône de France revient en 1589 à leur cousin, qui n’est autre que son mari, le protestant Henri de Navarre. Acceptant de se convertir au catholicisme, car comme il le dit : « Paris vaut bien une messe ! », il est sacré en 1594 et devient Henri IV, roi de France et de Navarre. En 1598, par l’Édit de Nantes, il met fin à un demi-siècle de conflits en accordant aux protestants la liberté religieuse.

Parmi les mots mis en évidence :

1 Retrouvez les deux mots indiquant un accord entre deux parties et expliquez leur sens dans le texte : a b

2 Retrouvez les deux mots indiquant une décision royale à valeur de loi : a b

3 Retrouvez deux mots de la même famille que le verbe « pouvoir » et expliquez leur sens.

4 Expliquez le sens du mot « régence ».

1560-1563

La régence de Catherine de Médicis

1572

Le massacre de la SaintBarthélemy

1598

La fin des guerres de religion

1 Que fait François Ier pour affermir l’autorité royale ?

2 Pourquoi cette autorité décline-t-elle dans la seconde moitié du siècle ?

3 Quand et comment s’arrête le long conflit entre le royaume de France et l’Empire des Habsbourg ?

4 Qui met enfin un terme aux guerres de religion ? Quand et comment ?

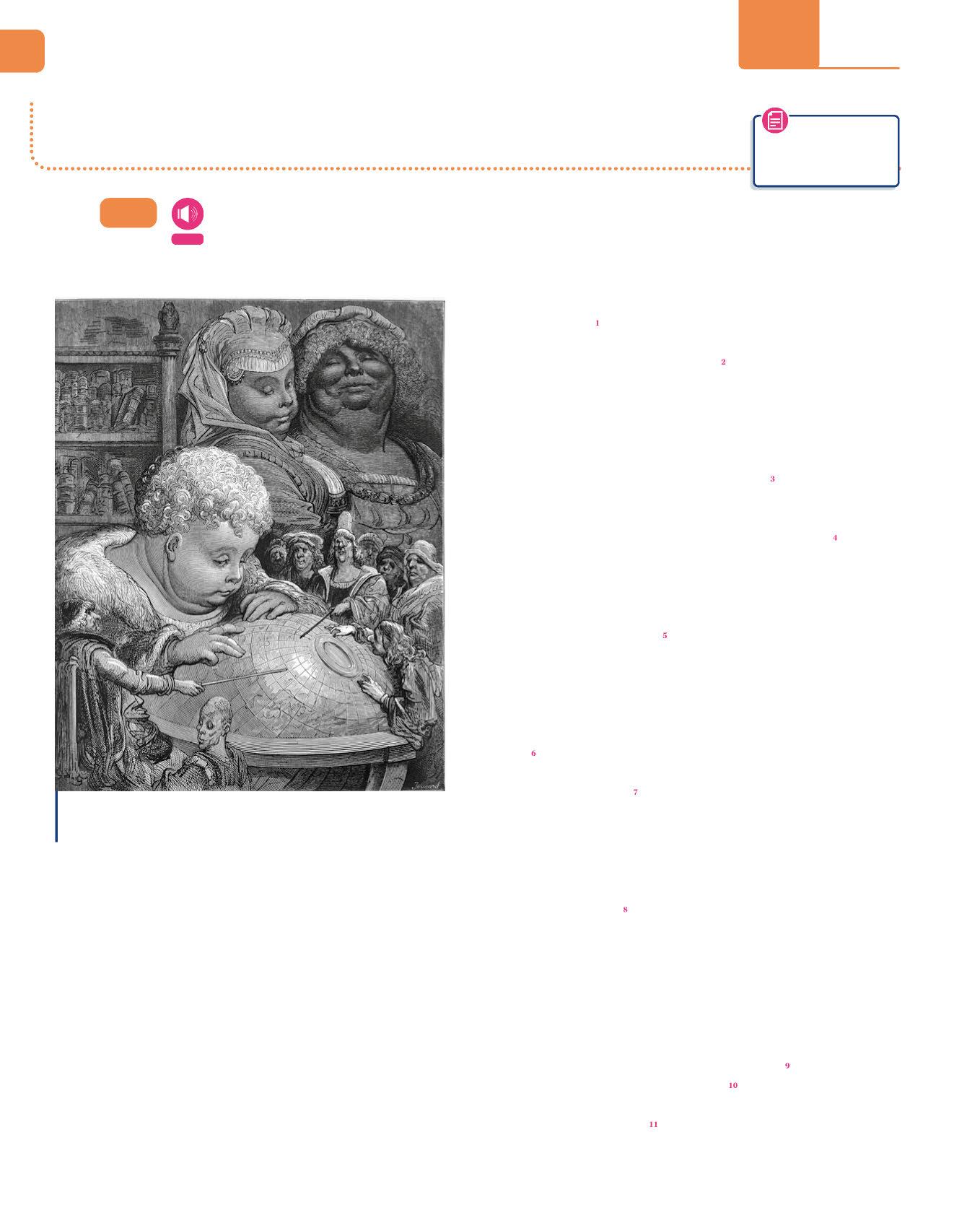

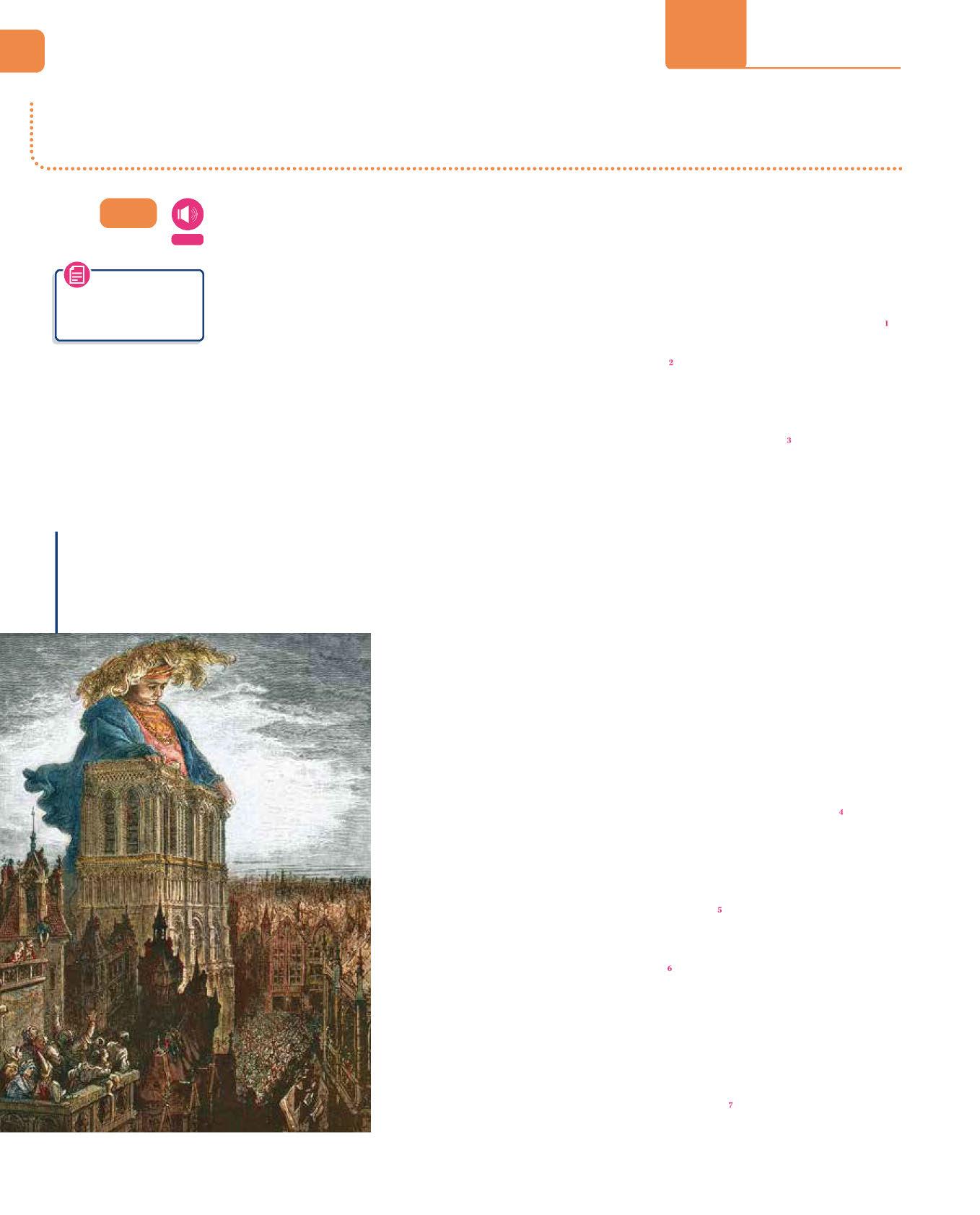

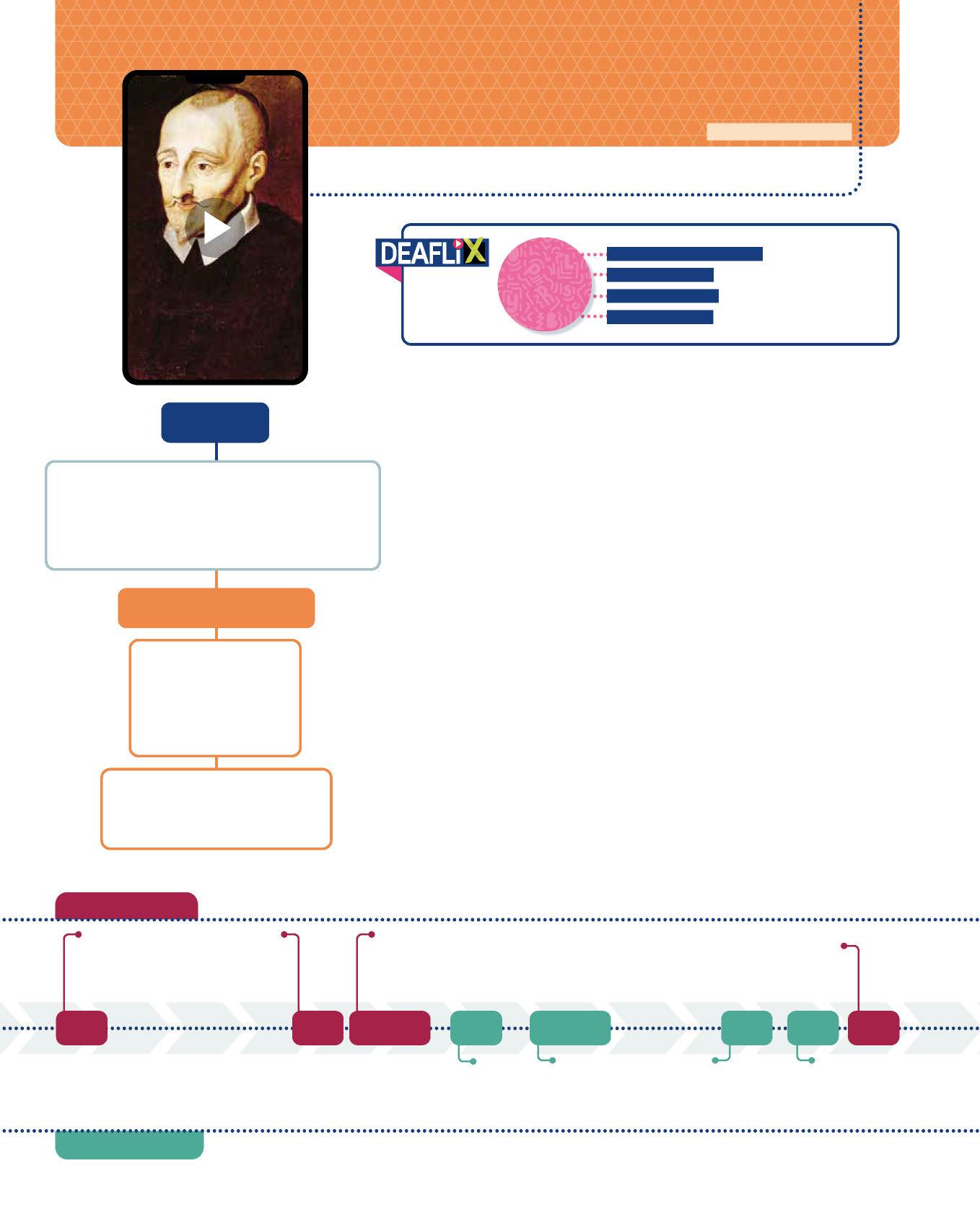

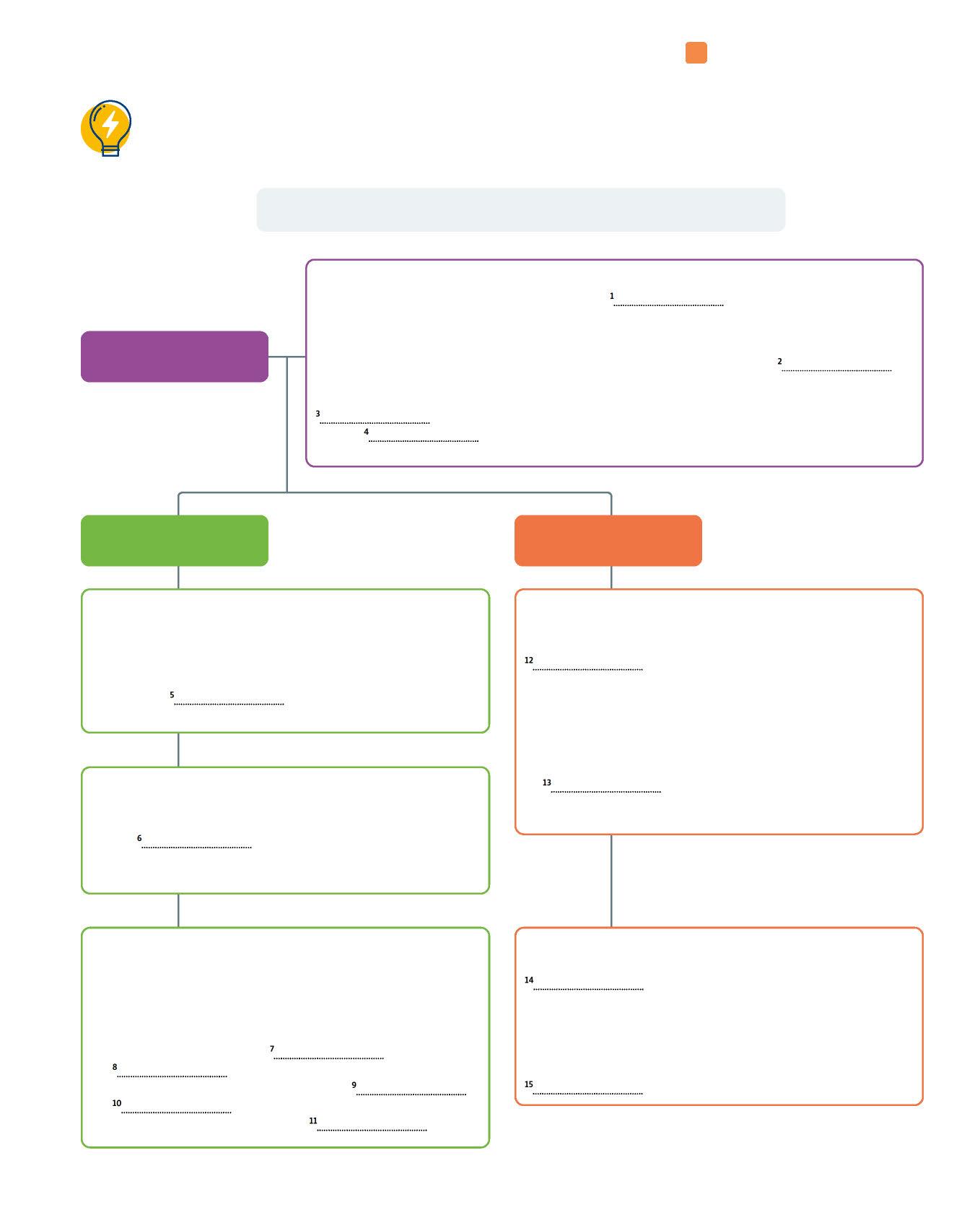

Le roi François Ier commande à Antoine Macault – juriste et homme de lettres dont il a fait son secrétaire et valet de chambre – de traduire en français l’Histoire universelle du célèbre historien grec Diodore de Sicile. Le travail est terminé en 1534. Cette enluminure, tirée du livre lui-même,

représente le traducteur présentant son ouvrage au roi entouré de ses amis humanistes. Le roi cherche ainsi à donner à la France une place culturelle nouvelle en Europe en s’appuyant sur les nouvelles techniques comme l’imprimerie.

Le poète Mellin

Saint-Gelais

Claude d’Urfé, gouverneur royal

L’amiral Chabot

Anne de Montmorency, connétable, chef des armées et ami du roi

Antoine Macault, secrétaire du roi et traducteur, lisant au roi la traduction qu’il vient d‘achever

1 Comparez le roi au portrait réalisé par le même peintre Clouet [→ p. 62] : les traits sont-ils reconnaissables ?

Observez les traits du cardinal Antoine Duprat : vous semblent-ils idéalisés ou réalistes ? Sommes-nous donc devant des personnages représentés de façon imaginaire ou ressemblante ? Est-ce nouveau par rapport au Moyen Âge ?

Guillaume Budé, humaniste

Florimont Robertet, secrétaire d’État

Le cardinal-chancelier

Antoine Duprat

Le roi François Ier

Les trois fils du roi :

– le Dauphin François

– Henri (futur Henri II)

– Charles (futur Charles IX)

Jean Clouet et/ou Noël Bellemare, Lecture par Antoine Macault devant François I et sa cour. Scène de dédicace en frontispice d’une traduction de l’Histoire universelle de Diodore de Sicile

Musée Condé (Chantilly)

2 Par quels types de personnages le roi est-il entouré ?

3 Observez la composition : comment l’autorité royale estelle mise en évidence ?

4 Montrez que cette enluminure met en scène la cour d’un roi puissant et humaniste en observant le décor et les vêtements des personnages.

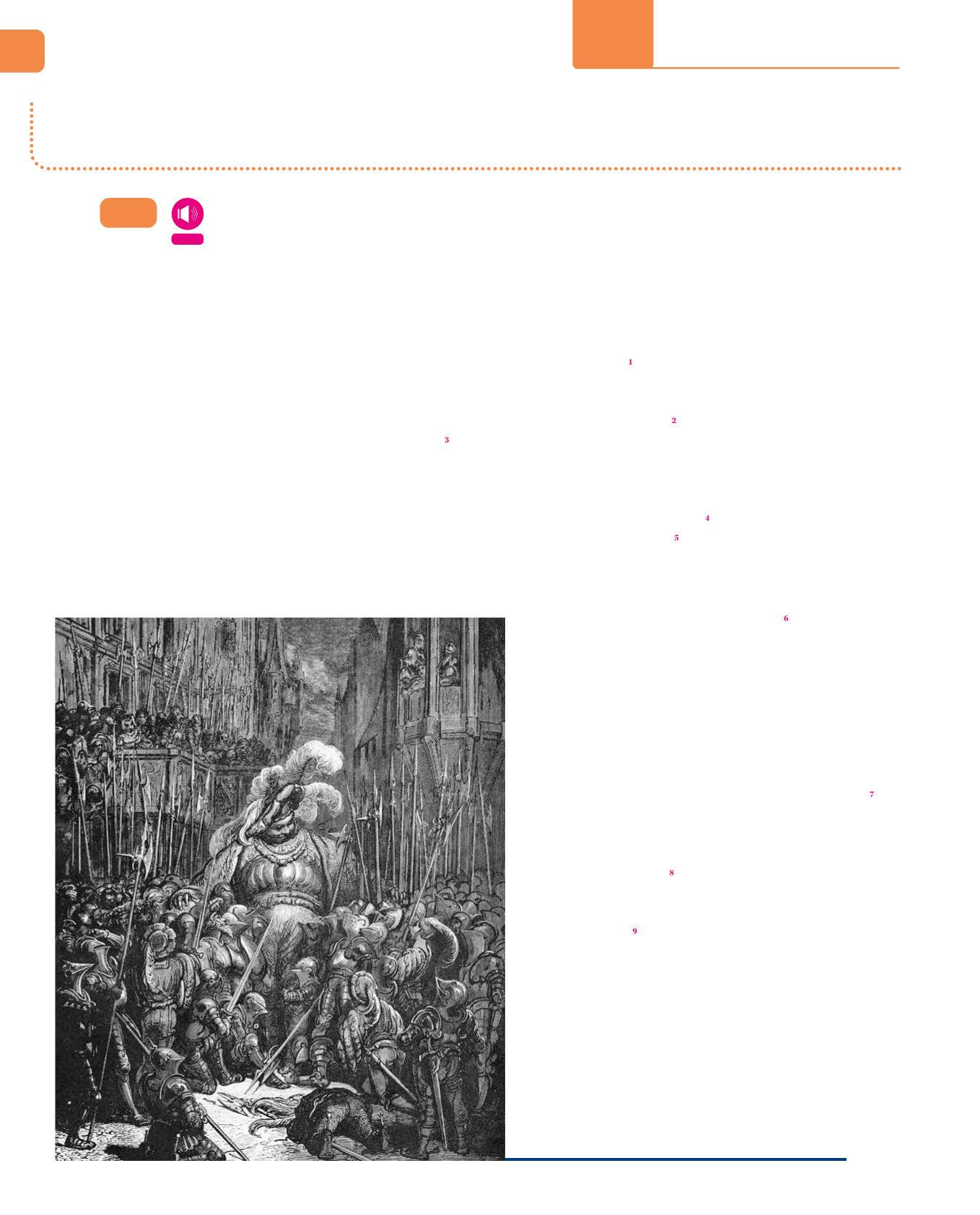

François Dubois, un peintre témoin des événements, a peint la tragique nuit qui fut alors le plus obscur bain de sang que la France ait connu.

Les nobles protestants logés au Louvre pour les noces sont évacués, puis massacrés. Leurs corps sont dénudés, traînés dans les rues puis jetés dans la Seine

Coligny, chef protestant, est tué dans son lit, défenestré, mutilé. Ses restes sont pendus

1 D’après la didascalie, combien de temps après les événements cette peinture a-t-elle été réalisée ? Cette représentation est-elle a priori crédible compte tenu de son auteur et des évènements historiques que vous venez d’étudier ? Aidez-vous de la légende du tableau.

2 Comment les victimes sont-elles habillées ? Que suggère ce détail ?

3 Comment est-il montré que la population civile n’a pas échappé au massacre ?

4 Par quels moyens l’idée d’atrocité est-elle rendue ?

5 L’espace urbain : quel bâtiment semble-t-il le plus à la source de la violence ?

6 Peut-on dégager une direction générale du mouvement (lignes des corps, des armes…) ou est-on dans un chaos infernal où la violence part dans tous les sens de façon incontrôlable ?

7 La reine-mère Catherine de Médicis est représentée dans cette scène : sa présence en plein massacre vous paraîtelle vraisemblable ? Que fait-elle ?

8 D’après vous, le peintre est-il catholique ou protestant ? Pourquoi ?

Le terme « Renaissance » désigne la redécouverte de la civilisation antique après la longue période d’obscurantisme représentée par le Moyen Âge pour les gens des XVe et XVIe siècles. Aujourd’hui, cependant, le Moyen Âge a été revalorisé : non seulement il compte beaucoup d’intellectuels, de savants et d’artistes de valeur, mais on n’aurait pas eu accès à la culture antique si les moines n’avaient pas préservé, copié et enluminé d’innombrables manuscrits antiques.

Les premiers signes d’une évolution des mentalités et des idées apparaissent dès le XVe siècle en Italie. C’est de là qu’est parti un « renouveau », le mouvement humaniste, qui n’est en fait qu’un retour volontaire aux sources antiques latines et grecques. L’Italie est encore proche du monde latin dont elle conserve les vestiges partout autour d’elle. De plus, elle est proche de la Grèce et, surtout dès le XIVe siècle, accueille de nombreux savants et intellectuels venant de l’empire byzantin qui, chassés par les troubles incessants qui avaient fini par la prise de Constantinople en 1453 par les Turcs, emportent avec eux des livres et manuscrits anciens.

En 1543, le polonais Copernic remet en cause la représentation traditionnelle – et notamment

défendue par l’Église – selon laquelle la terre serait au centre de l’univers. Cette façon de penser révolutionne les perspectives sur la Création et la place de l’homme dans l’univers, et au début du siècle suivant, Galilée sera condamné par l’Inquisition pour avoir repris cette idée. De la même façon que l’on cherche à comprendre l’univers, on analyse aussi le fonctionnement du corps humain : les médecins pratiquent ainsi de plus en plus les dissections, à l’insu de l’Église. De la médecine à la physique, de la géographie à l’astronomie, les humanistes redécouvrent les écrits préchrétiens de l’Antiquité, et lisent également les ouvrages des savants arabes qui les ont traduits et conservés. Une autre technique en plein essor, l’imprimerie, permet la diffusion de ces textes anciens, ce qui favorise les idées humanistes contre celles des théologiens conservateurs.

D’Italie au XVe siècle, la Renaissance s’étend dans les autres pays d’Europe. En France, elle caractérise le XVIe siècle. La France entre dans l’humanisme, avec son cortège de nouveaux modes de vie, de pensée et de représentations. Surnommé le « Père et restaurateur des arts et des lettres », François Ier marque un tournant non seulement dans la façon de gouverner, mais aussi dans la vie culturelle française. Grand admirateur de l’Italie, il revient de ses guerres italiennes avec une volonté accrue de métamorphoser la France par l’esthétique et l’esprit de la Renaissance dans tous les domaines. Il s’entoure d’artistes et de penseurs humanistes ; il est un mécène [→ Le saviez-vous ? p. 67] de premier rang et un infatigable bâtisseur : il fait construire ou remanier onze châteaux entre Paris et la Loire (Amboise, Chambord, Fontainebleau…) et les fait décorer par des artistes venus d’Italie, n’hésitant pas à attirer les plus grands maîtres. Le plus célèbre d’entre eux est Léonard de Vinci, qu’il invite à sa cour et qu’il aurait vénéré comme un père. De plus, il s’entoure de secrétaires qui sont aussi traducteurs, auteurs ou poètes. Tout cet essor technique, intellectuel et artistique contribue aussi à l’affirmation de l’autorité royale et de l’État moderne. Cette mutation, à la fois politique et culturelle, dans l’art de gouverner est synthétisée dans un système qui prend une ampleur inédite : la cour

Au Moyen Âge, la cour n’était qu’un reflet de la société féodale. La redécouverte du regard des Anciens sur l’homme et le monde, les progrès techniques et l’exploration de nouveaux espaces génèrent des bouleversements qui appellent inévitablement une redéfinition des modèles sociaux. C’est en cela que la cour va jouer un rôle essentiel, comme « laboratoire » d’une nouvelle société.

L’une de ses fonctions est de « civiliser » la noblesse, de la rendre apte à autre chose qu’au combat. La cour ne se confond ainsi plus avec la vieille noblesse, qui se distinguait avant tout dans l’art de la guerre ; dans le contexte humaniste, il s’agit désormais de briller par un esprit cultivé et désireux de s’élever. En cela, le nouveau courtisan devient une figure majeure de la Renaissance, alors que le noble à la cour perd de son pouvoir et de son indépendance. François Ier est un souverain particulièrement charismatique, qui impressionne et charme ses contemporains par sa haute stature, son amour des arts et son caractère aimable. La fonction principale de la cour est ainsi de constituer un

Complétez le texte avec les mots donnés.

cercle harmonieux et raffiné autour de ce monarque solaire, puissant et fastueux, qui se fait saluer du titre significatif de « Majesté ». D’abord itinérante dans la tradition du Moyen Âge, la cour se déplace de château en château, servant de cortège aux entrées royales qui sont autant d’occasions de festivités et d’acclamations populaires. Plus qu’un lieu, elle est un milieu social qui entoure le roi où qu’il aille, un écrin qui reflète sa magnificence. Il est difficile de chiffrer le nombre de courtisans, mais en 1523 il a doublé par rapport à 1480, et dans les années 1530 la cour est suffisamment importante pour que le roi décide de se fixer avec elle à Paris. L’art de vivre est là encore inspiré de l’Italie : danses, musiques, jardins, art culinaire.

Le mot « mécène » désigne une personne riche qui aide financièrement des artistes ou des organismes publics par goût pour les arts. Il vient du nom d’un richissime romain du Ier siècle avant J.-C., Mécène, qui a consacré sa fortune à des auteurs comme Virgile et Horace.

civilisations romaine et byzantine • civiliser • cour • courtisans • France • imprimerie • Italie • la place de l’homme • mécène • Paris • renouveau • sources antiques

Le terme « Renaissance » désigne un 1 lié à la redécouverte de la civilisation antique aux XVe et XVIe siècles.

L’humanisme

Le mouvement humaniste est fondé sur le retour volontaire aux 2 latines et grecques. Les humanistes remettent en cause les représentations médiévales nourries par le christianisme et reconsidèrent 3 dans l’univers.

L’influence italienne

L’Italie est un foyer de la Renaissance, car elle est au carrefour des 4

Le rôle de l’5 est essentiel pour diffuser les idées des humanistes depuis

l’Italie. De plus, les guerres d’ 6 menées par François Ier marquent le début de la Renaissance en 7

Le roi devient un 8 pour de nombreux artistes italiens.

La société de cour

La 9 devient le laboratoire d’une révolution sociale. Elle a pour fonction de 10 la noblesse.

Celle-ci ne se limite plus à la vieille noblesse guerrière mais attire de nombreux 11

François Ier décide de fixer la cour à 12 dans les années 1530.

OBSERVER – COMPARER – RÉFLÉCHIR

OBSERVER ET COMPARER

A Lisez les textes suivants et observez les images. Puis observez la forme (strophes, vers, rimes…) de l’ode de Ronsard Mignonne, allons voir si la rose [→ p. 102].

1 Qu’est-ce qui relie l’Homme de Vitruve, le château de Chambord, la cosmologie de Platon ou encore les Odes de Ronsard ?

2 Est-ce que vous pouvez remarquer des aspects communs dans la structure de ces œuvres : une certaine régularité, par exemple, ou le retour de certains éléments ?

Le philosophe grec Platon associe les quatre éléments de la nature (Feu, Air, Eau, Terre) à autant de polyèdres réguliers. Le dodécaèdre est le symbole de l’Univers. Ils s’inscrivent tous dans une sphère, la forme parfaite et divine qui représente le Démiurge (le créateur de l’univers). Pour Platon, la pureté et l’exactitude, l’harmonie et la proportion de la géométrie règlent la composition et la perfection de l’Univers.

L’Homme de Vitruve (ou Les proportions du corps humain selon Vitruve) est un dessin de Léonard de Vinci qui représente les proportions idéales du corps humain d’après une étude de l’architecte romain Vitruve (Ier siècle av. J.-C.).

Le château de Chambord représente l’une des plus extraordinaires constructions de la Renaissance. Il a été voulu par François Ier qui connaissait bien les chefs-d’œuvre de la Renaissance italienne. Le projet du château s’inspire des écrits de l’humaniste Leon Battista Alberti, qui cite les études de Platon et de Vitruve pour définir la beauté en tant que proportion mathématique et harmonieuse.

B Les œuvres et notions citées sont des piliers de notre culture et elles renvoient à un idéal de beauté.

1 Quelle est votre définition personnelle de la beauté ? Comparez vos opinions en classe et trouvez une définition commune qui synthétise toutes vos idées.

2 Est-ce que dans votre définition vous retrouvez les paramètres de beauté du monde classique et de la Renaissance énumérés dans les textes ci-dessus ?

3 Qu’il s’agisse d’une peinture ou d’une architecture, d’un poème ou d’un roman, d’un corps ou d’un paysage, peuton affirmer qu’il existe une beauté universelle, éternelle et absolue ou, au contraire, que chaque époque et chaque culture, mais aussi chaque individu, a sa propre vision de la beauté ? Justifiez vos réponses et donnez des exemples.

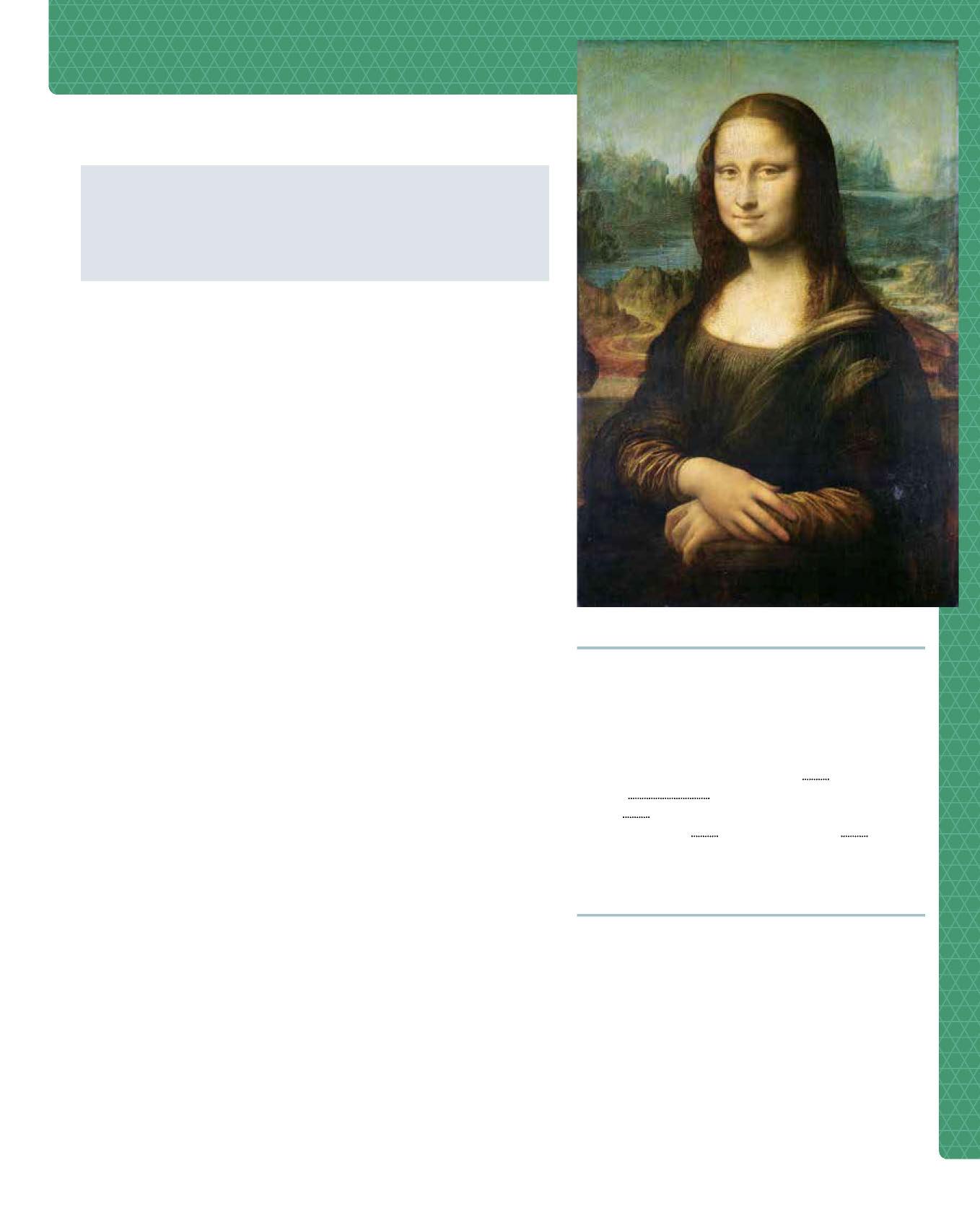

Demandez à n’importe qui quel est le tableau le plus connu au monde, il vous répondra sans hésitation : La Joconde, le portrait le plus regardé, copié, réinterprété, étudié de l’histoire. Mais pourquoi ce chef-d’œuvre de la Renaissance italienne est-il devenu si célèbre ? Et pourquoi se trouve-t-il en France ?

Connue aussi sous le nom de Mona Lisa, cette peinture à l’huile sur bois a été peinte par Léonard de Vinci à Florence entre 1503 et 1506. Il s’agit probablement de Madonna Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, riche marchand de soie florentin. Le nom de « Gioconda » serait donc une féminisation du nom de son époux. Mais selon une interprétation de 2022 fondée sur l’observation du paysage, ce serait un tableau du milanais représentant Maria Bianca Sforza pour ses noces. La jeune fille mourut 6 mois plus tard, le tableau n’aurait jamais été remis et la femme représentée aurait été vieillie par la suite. Comme tous les mythes, La Joconde est entourée de mystère, ce qui la rend plus fascinante encore. On a même supposé que le modèle était un homme. Il n’existe pas non plus de certitude absolue sur le commanditaire de l’œuvre.

Mais ce qui intrigue dans ce tableau, c’est surtout le regard et le sourire de Mona Lisa. La jeune femme regarde le visiteur et elle établit immédiatement un lien avec lui. On la dirait vivante, grâce au talent de Léonard et à son invention du sfumato, c’est-à-dire le fait d’estomper les contours de la bouche et des yeux pour mêler la lumière et les ombres.

Déjà à l’époque de Léonard de Vinci, le tableau est reconnu comme un chef-d’œuvre. Sa renommée se répand en France quand le peintre, invité par le roi mécène François Ier [→ p. 66], s’établit à Amboise en 1517, en apportant le tableau avec lui. Acquis par le roi pour une somme considérable, le tableau fera désormais partie des collections royales, au château de Fontainebleau d’abord, de Versailles après. Depuis 1797, après la Révolution, il est au Louvre. Mais c’est le vol du tableau le 21 août 1911 et sa disparition pendant deux ans qui accroissent sa célébrité à l’échelle mondiale. L’histoire fait la une de la presse nationale et internationale et le portrait de Mona Lisa est reproduit sur toute la planète. Le voleur, un Italien ancien employé du Louvre, le cache chez lui puis le propose à un antiquaire de Florence. Dénoncé, il justifie son geste par la volonté de rendre le tableau à sa patrie d’origine. Après une tournée en Italie, La Joconde rentre en France en 1914.

Dès lors, le tableau de Léonard ne cesse d’attirer des millions de visiteurs provenant de toute la planète. Il inspire le monde de l’art, celui de la mode, du marketing, de la musique, qui utilisent leur pouvoir d’attraction et leur renommée pour transmettre leur propre message. Devenue une icône mondiale, La Joconde nous fait penser alors qu’un chef-d’œuvre n’appartient pas spécialement à un musée ou à un pays, mais qu’il fait partie du patrimoine de l’humanité entière.

1 Repérez les informations concernant le tableau : artiste, date, technique, sujet, localisation.

2 La particularité technique de l’œuvre est-elle de souligner les traits du visage ? Justifiez votre réponse.

3 Le tableau arrive en France en 1 . Il est acheté par 2 . Il est exposé au Louvre à partir de 3

Il disparaît le 4 pour y revenir en 5 .

4 Le vol de la Joconde a-t-il contribué à sa renommée ? Justifiez votre réponse.

5 Tapez sur un moteur de recherche « Joconde revisitée ». Qu’observez-vous ? Quelles différences voyez-vous par rapport à l’original ? Quelles réactions provoquent en vous ces images ?

6 Donnez une définition de « chef-d’œuvre » (selon votre idée ou à l’aide d’un dictionnaire) : s’agitil d’une question purement technique ? D’où vient cet enchantement qui relie des personnes de sensibilité, d’époques, de pays et de cultures différentes ?

L’Amiral de Graville chassant au sanglier Musée Marmottan (Paris), enluminure (1491-XVI siècle), extraite du Terrier de Marcoussis

Les premières universités sont nées au Moyen Âge en Europe : Bologne au XIIe siècle, Valencia en 1209, Oxford en 1214, Paris en 1215, Montpellier en 1221, Padoue en 1222, Naples en 1224, Toulouse en 1229. Les universités jouissaient d’une certaine autonomie par rapport au clergé local, mais dépendaient de l’Église. La langue d’enseignement était le latin, ce qui permettait du reste une grande mobilité des élèves comme des professeurs. L’enseignement se dispensait chez le maître, dans des salles de couvent, ou dans des collèges. Les collèges n’étaient autres que des résidences pour les étudiants. Le plus célèbre est celui de la Sorbonne, fondé en 1257 par un clerc, Robert de Sorbon.

La création la plus originale revient à François Ier. En 1530, il institue six lecteurs royaux, payés par l’État et donc indépendants de l’université : deux de grec, un de latin, deux d’hébreu, un de mathématiques. Ces lecteurs constituaient le Collège des Lecteurs royaux. Il deviendra Collège de France à la Révolution et existe encore aujourd’hui. Les cours y étaient gratuits et ouverts à tous et le sont toujours. Les plus grands intellectuels de l’époque (Rabelais, Calvin, Loyola) s’y sont côtoyés.

Le terme même de Renaissance désigne une deuxième naissance de la civilisation antique qui va déterminer un renouveau littéraire, avec l’affirmation d’une réelle littérature nationale en langue française.

Quelle est l’invention déterminante pour l’essor de la littérature ?

Le moteur de la Renaissance a été sans aucun doute l’invention de l’imprimerie moderne par le graveur allemand Gutenberg, qui applique la technique utilisée pour graver une image à l’impression de mots, à partir de lettres de plomb que l’on compose ensemble. En 1455, il imprime ainsi une dizaine d’exemplaires de la Bible « à quarante-deux lignes » dite « Bible de Gutenberg ». Le succès est immédiat. Le procédé permet de multiplier les centres d’imprimerie où le travail se mécanise, d’augmenter la quantité de livres imprimés et ainsi d’en abaisser le coût. La circulation des livres en est grandement facilitée. Beaucoup d’autres ouvrages sont publiés, comme par exemple la traduction de l’Histoire universelle de Diodore de Sicile, un livre de la Grèce antique, commandée par François Ier [→ p. 64].

Pour quelle raison se tourner vers l’Antiquité ?

Au Moyen Âge, on enseignait traditionnellement la scolastique, fondée sur le commentaire des textes sacrés, d’ouvrages de théologie ou de philosophie où le texte initial finissait par se perdre. La Renaissance se définit par son rejet de ces commentaires stériles et artificiels. Son désir est de retrouver la pureté des « sources » dans les langues originales. On recherche donc avec passion les manuscrits anciens et on les conserve précieusement dans les bibliothèques. On enseigne le latin et le grec, et les écrivains traduisent et imitent la littérature antique. Même sur le plan religieux, on privilégie les textes sacrés traduits de l’hébreu.

Quel rôle joue alors la traduction ?

Elle est indispensable pour donner accès aux textes et les diffuser. Pour les œuvres antiques, la traduction s’impose rapidement. Sur le plan religieux, les humanistes – qui ne sont pas anti-religieux – pensent aussi qu’il faut rendre les textes sacrés accessibles à tous, c’est pourquoi on traduit la Bible en plusieurs langues. Ainsi Lefèvre d’Étaples (1453-1536), professeur de philosophie dans un collège de Paris, retraduit le Nouveau Testament en français. Mais tout cela est condamné par l’Église, et par l’université, encore sous son contrôle. La célèbre université qui existe encore aujourd’hui, la Sorbonne, était une faculté de théologie et elle avait compétence pour censurer ce qui s’écartait de son dogme, comme les propositions de Luther ou les livres de Rabelais, et sa langue était le latin. C’est pourquoi François Ier instituera le Collège des Lecteurs royaux face à l’université pour valoriser les langues anciennes, la traduction et aussi la langue française en plein essor [→ Le saviez-vous ? ci-contre].

Comment va se développer une littérature en langue française ?

Tout d’abord, il faut que la langue française soit reconnue officiellement et ne soit pas vue uniquement comme la langue du peuple. Pour cela une décision politique du roi François Ier sera fondamentale : par l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), le roi décide que tous les actes juridiques officiels seront dorénavant rédigés en langue française, la langue que lui-même parlait. Parallèlement, les écrivains utilisent cette langue du roi et cherchent à l’enrichir, comme Rabelais qui fait preuve d’une inventivité lexicale extraordinaire, ou comme les poètes de la Pléiade, qui veulent montrer la puissance de la langue française pour écrire de la poésie.

L’imitation a toujours existé et elle est source d’enrichissement et aussi d’innovation. Ainsi en Italie, les poètes provençaux du Moyen Âge ont été imités. Même Dante dans sa Divine Comédie émaille son texte de gallicismes, et il est pourtant à l’origine de la langue italienne, que des auteurs comme Boccace ou Pétrarque ont contribué à faire rayonner. De ce fait, admirées, les œuvres en langue italienne ont commencé à être imitées par les écrivains français de la Pléiade qui s’en nourrissaient. Parfois la limite entre traduction, adaptation et imitation est ténue, mais l’essentiel est que, poussés par l’émulation et le désir de faire du français une langue riche, nuancée, précise qui puisse exprimer une littérature aussi belle que les littératures antiques ou que la littérature italienne, les auteurs français ont réussi leur pari.

Vrai ou faux ? Corrigez les affirmations fausses.

Dans ce vaste mouvement de renouveau, la place de l’écrivain évolue et la littérature gagne en dignité. Les poètes ont bien sûr besoin d’un mécène et la cour est souvent un passage obligé pour eux comme c’est le cas pour Du Bellay [→ p. 94] et Ronsard [→ p. 100].

Mais le concept d’auteur voit le jour et peut être officiellement reconnu comme lorsque Ronsard a été sacré « prince des poètes ». Avec la diffusion des livres, le public s’élargit, l’écrivain prétend divertir, mais aussi instruire et conseiller, et jamais la littérature ne perd de vue la vérité à transmettre. Des écrivains comme Rabelais [→ p. 72] et Montaigne [→ p. 82] sont à l’écoute de leur époque, en rendent compte et orientent le jugement. Dans leurs œuvres, les thèmes les plus importants – qu’ils partagent avec la nouvelle génération humaniste – sont l’appétit de connaissances, la tolérance et le refus de la guerre, l’importance de l’éducation moderne qui met l’individu au centre par opposition à l’éducation scolastique. Mais il n’y a pas chez eux du rejet du religieux ; la grandeur de l’homme est inscrite à l’intérieur du dessein divin

1 L’imprimerie a été une invention sans véritables conséquences pour la littérature. V F

2 Les humanistes veulent retrouver les sources premières des documents. V F

3 Pour valoriser les textes anciens dans les langues d’origine, on condamne les traductions. V F

4 L’ordonnance de Villers Cotterêts décidée par François Ier pour imposer le français dans les actes officiels a été déterminante pour l’essor du français. V F

5 La figure de l’auteur français naît à la Renaissance. V F

Le renouveau littéraire

Nouveaux horizons littéraires

• redécouverte des textes anciens

• découverte de la littérature italienne

Réécriture des textes

• traduction, imitation, adaptation

• enrichissement de la langue française

L’homme au centre

• appétit de savoir

• éducation

• liberté de pensée

• tolérance

Gargantua

Textes 15 et 16

Pantagruel

Textes 17 et 18

Essais

Textes 19-22

François Rabelais

Gargantua

Textes 15 et 16

Pantagruel

Textes 17 et 18

→ Mots phares, p. 81

FRANÇOIS RABELAIS

À LA DÉCOUVERTE DE L’AUTEUR Introduction vidéo

SA VIE ET SON ŒUVRE Ligne du temps interactive

GARGANTUA Parcours interactif

POUR FAIRE LE POINT Test interactif

Rabelais est célèbre pour avoir écrit une sorte d’épopée burlesque en cinq livres autour de deux géants – Gargantua (le père) et Pantagruel (le fils) –, utilisant la fiction et le grotesque pour faire passer ses idées humanistes, critiquer l’Église, instruire le peuple et faire rire.

Religieux et médecin

François Rabelais naît dans le pays de Loire vers 1483. Son père est avocat mais il pousse son fils à entrer dans les ordres monastiques chez les franciscains. Le jeune homme trouve là le lieu idéal pour se consacrer avec passion aux études humanistes. Mais la crainte d’une lecture des textes sacrés non conforme au dogme fait que la Sorbonne ordonne qu’on lui confisque ses livres. Il obtient alors, dans un premier temps, l’autorisation du pape de rejoindre l’ordre des bénédictins, plus intellectuel et ouvert. Néanmoins, en 1530, il décide d’abandonner la vie monastique recluse et de prendre l’habit de prêtre séculier, pour être au contact des fidèles. Parallèlement il s’intéresse à la médecine en bon humaniste qui veut comprendre le fonctionnement du corps humain, notamment à travers les dissections, et il s’inscrit à l’université de Montpellier, où il obtient son diplôme en 1532. Il intègre l’hôpital de Lyon où il restera deux ans, avant de suivre le cardinal Du Bellay à Rome comme son médecin particulier. Il exercera pendant près de vingt ans son métier de médecin tout en publiant des ouvrages de médecine. Parallèlement à son activité de médecin, dans le droit fil de cette époque pluridisciplinaire, Rabelais fréquente les humanistes, Etienne Dolet à Lyon ou Érasme de Rotterdam, avec qui il entretiendra une correspondance nourrie.

Il renonce à la vie monastique et devient prêtre.

Début des études de médecine et de la vie d’écrivain.

1530

Sous le pseudonyme de Maître Alcofribas Nasier (anagramme de son nom), Rabelais s’adonne à l’écriture de son épopée burlesque en cinq livres. Il fait paraître d’abord les aventures du fils Pantagruel en 1532, puis en 1534, celles du père Gargantua.

Pantagruel (1532) raconte la naissance du fils de Gargantua, son éducation humaniste, et son départ pour Utopie en délaissant son amante [→ texte 17] ; la rencontre avec Panurge, personnage cocasse et truculent ; la guerre victorieuse contre les Dipsodes ; le voyage à l’intérieur des entrailles du géant (comme l’image d’un monde à l’envers → texte 18).

Gargantua (1534) raconte la naissance du fils des Géants, Gargantua ; son éducation d’abord scolastique (donc mauvaise) puis humaniste (donc excellente) [→ texte 15] ; les héroïques combats de Gargantua durant la guerre picrocholine – le roi Picrochole a attaqué le roi des Géants pour une raison futile [→ texte 16] ; la vie à l’abbaye de Thélème, modèle de perfection, que Gargantua a donnée à frère Jean des Entommeures pour le récompenser de sa bravoure au combat.

Au vu du succès de ses précédents ouvrages, Rabelais raconte la suite des aventures de Pantagruel et de Panurge. Dans le Tiers Livre (1546), Panurge veut se marier, mais dans la crainte que sa femme ne le trompe, il décide de partir consulter l’oracle de la Dive Bouteille.

Le Quart Livre (1552) raconte le voyage de Panurge et Pantagruel, qui rencontrent des monstres, des animaux fabuleux, et des peuples bizarres: ceux qui gagnent leur vie à être battus, les idolâtres du pape (les papimânes), les ventriloques. Enfin, le Cinquième Livre, inachevé, paraîtra après la mort de l’auteur en 1553.

D’un côté, les ouvrages de Rabelais ont eu beaucoup de succès auprès du public; de l’autre, ils ont tous été censurés par la Sorbonne qui craignait la liberté d’interprétation des humanistes et voyait leur philosophie mettant l’homme au centre de l’univers comme une hérésie. En outre, Rabelais a souvent eu la réputation d’être un jouisseur immoral et obscène, faisant l’éloge du vin et des plaisirs, alors qu’il était un homme de grande culture. Heureusement, il jouissait de protections dans la hiérarchie ecclésiastique. Il avait suivi en 1534 et 1536 son protecteur, le cardinal Jean du Bellay, à plusieurs reprises à Rome; en outre, il avait la protection de François Ier, puis de Henri II et des parlementaires, et ses textes ont donc pu être republiés. C’est ainsi que l’œuvre a traversé le temps.

Les personnages

Grandgousier : le père de Gargantua. Son nom signifie « grand gosier », car c’est un grand buveur ;

Gargantua : étant né en réclamant à boire, son père s’est écrié : « Car grand tu as ! » (sous-entendu le gosier) ;

Pantagruel : lui aussi il aime la boisson : panta en grec signifie « tout » et gruel en arabe signifie « altéré » ;

Panurge : il doit son nom au grec ergo qui signifie « faire » et pan qui signifie « tout » : il est l’homme qui sait tout faire ; Épistémon : son nom signifie en grec « science » ; Picrochole : il est l’archétype du mauvais roi et son nom signifie « bile amère ».

Vrai ou faux ? Corrigez les affirmations fausses.

1 Rabelais a été prêtre toute sa vie. V F

2 Rabelais a fait ses études de médecine à la célèbre Sorbonne. V F

3 Rabelais est un véritable intellectuel humaniste en lien avec les humanistes de son temps. V F

4 Tous les livres publiés par Rabelais ont été condamnés par les théologiens de la Sorbonne. V F

5 Gargantua, Pantagruel et les autres livres présentent des héros chevaleresques qui font des exploits. V F

Texte extra :

Le jeune Gargantua est éduqué selon la méthode du précepteur Ponocrates et il a une journée bien remplie.

Gargantua s’éveillait donc vers quatre heures du matin. Pendant qu’on le frictionnait , on lui lisait quelque page des Saintes Écritures, à voix haute et claire, avec la prononciation requise. […]

Puis il allait aux lieux secrets excréter le produit des digestions naturelles. Là son précepteur répétait ce qu’on avait lu et lui expliquait les passages les plus obscurs et les plus difficiles.

En revenant, ils considéraient l’état du ciel, regardant s’il était comme ils l’avaient remarqué la veille au soir et en quels signes entrait le soleil, et aussi la lune, ce jour-là.

Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, apprêté et parfumé et, pendant ce temps, on lui répétait les leçons de la veille. Lui-même les récitait par cœur et y appliquait des exemples pratiques concernant la condition humaine : ils poursuivaient quelquefois ce propos pendant deux ou trois heures, mais d’habitude ils s’arrêtaient quand il était complètement habillé.

Ensuite, pendant trois bonnes heures, on lui faisait la lecture. Cela fait, ils sortaient, toujours en discutant du sujet de la lecture, et allaient faire du sport au Grand Braque ou dans les prés ; ils jouaient à la balle, à la paume, au ballon à trois, s’exerçant élégamment les corps, comme ils s’étaient auparavant exercé les âmes. Tous leurs jeux n’étaient que liberté, car ils abandonnaient la partie quand il leur plaisait et ils s’arrêtaient en général quand la sueur leur coulait par le corps ou qu’ils ressentaient autrement la fatigue. Ils étaient alors très bien essuyés et frottés , ils changeaient de chemise et allaient voir si le repas était prêt en se promenant doucement. Là, en attendant, ils récitaient à voix claire et en belle élocution quelques formules retenues de la leçon.

Cependant, Monsieur l’Appétit venait et c’était juste au bon moment qu’ils s’asseyaient à table.

Au début du repas, on lisait quelque plaisante histoire des gestes anciennes, jusqu’à ce qu’il eût pris son vin.

1 frizionava

2 per evacuare

3 vestito

4 conversazione

5 luogo dove si giocava al jeu de paume (pallacorda, antico gioco da cui deriva il tennis)

6 strofinati

7 scandendo bene le parole

8 discorrere

9 mele cotogne

10 lentisco, albero sempreverde che si utilizzava per curare i denti

11 lode

Alors, si on le jugeait bon, on poursuivait la lecture, ou ils commençaient à deviser ensemble, joyeusement, parlant pendant les premiers mois des vertus et propriétés, de l’efficacité et de la nature de tout ce qui leur était servi à table : du pain, du vin, de l’eau, du sel, des viandes, des poissons, des fruits, des herbes, des racines et de leur préparation. [Gargantua lit sur le sujet des auteurs d’histoire naturelle grecs et latins.] Gargantua retint si bien et si intégralement les propos tenus, qu’il n’y avait pas alors un seul médecin qui sût la moitié de ce qu’il avait retenu. Après, ils parlaient des leçons lues le matin, et, achevant leur repas par quelque confiture de coings , Gargantua se curait les dents avec un tronc de lentisque , se lavait les mains et les yeux de belle eau fraîche, et tous rendaient grâce à Dieu par quelques beaux cantiques à la louange de la munificence et de la bonté divines. Sur ce, on apportait des cartes, non pour jouer, mais pour y

apprendre mille petits amusements et inventions nouvelles, lesquels découlaient tous de l’arithmétique. Par ce moyen, il prit goût à cette science des nombres, et tous les jours, après le dîner et le souper, il y passait son temps avec autant de plaisir qu’il en prenait d’habitude aux dés ou aux cartes. […]

En attendant la digestion de son repas, ils faisaient mille joyeux instruments et figures géométriques et, de même, ils pratiquaient les lois de l’astronomie. Après, ils s’amusaient à chanter sur une musique à quatre et cinq parties ou à faire des variations vocales sur un thème. Pour ce qui est des instruments de musique, il apprit à jouer du luth , de l’épinette , de la harpe, de la flûte traversière et de la flûte à neuf trous, de la viole et du trombone.

1 Faites la liste des activités de Gargantua en les classant selon le moment de la journée et en désignant chacune d’elles par un mot clé. a le matin b le moment du repas c l’après-midi

Justifiez toujours vos réponses par des mots du texte.

Compréhension

2 Citez au moins trois caractéristiques de la méthode employée par Ponocrates pour éduquer Gargantua. Quelle est la phrase du texte qui correspond au précepte latin : mens sana in corpore sano ?

3 À quels détails du texte se rend-on compte que la méthode d’enseignement correspond à un géant (accumulation, exagération) ?

4 Relevez dans le texte le champ lexical du corps humain et remplissez le tableau.

Mots indiquant le corps ou des parties du corps Mots indiquant des fonctions corporelles

Mots indiquant les soins apportés au corps

• Le soin du corps

• L’éveil de l’esprit

• La pédagogie active

• L’éducation religieuse, scientifique, philosophique, artistique

5 Rabelais présente ici un modèle d’éducation de la Renaissance, à contrepied de l’éducation du Moyen Âge. Montrez, à partir du texte, l’importance accordée aux textes anciens, à la nature et à la joie de vivre.

6 Expliquez pourquoi Gargantua, ainsi éduqué, deviendra l’humaniste modèle : raisonnable et libre. Référez-vous à la page 70.

7 Lisez l’encadré Cultures croisées ci-contre, où l’on parle de géants. Pensez à d’autres personnages gigantesques de votre connaissance (personnages de livres, BD, films, peintures, statues…), puis classez-les selon cette problématique : « Les géants, sont-ils toujours méchants ? Qu’est-ce qu’ils représentent ? »

Les géants, comme les créatures minuscules, ont depuis l’Antiquité peuplé les récits. Dans la mythologie grecque, ce sont les Géants, sortes de demi-dieux présidant à la construction du monde, les Titans ou le cyclope ; dans la Bible, David et Goliath ; dans les contes enfantins, les ogres ou géants pourraient représenter la vision que l’enfant porte sur l’adulte, incarnant ses peurs et ses aspirations. Le thème du géant se retrouvera au XVIIIe siècle dans les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift (1721), satire sociale et politique, dans Micromégas de Voltaire (1752) où s’exprime l’esprit des Lumières et, au XIXe siècle, dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll (1865), livre parodique et satirique sous un aspect de fantaisie totale.

À la suite d’un conflit dérisoire entre un berger de Grandgousier qui voulait acheter une fouace (focaccia) et Marquet, le maître des fouaciers, qui lui a donné un coup de fouet, une bagarre dégénère. Marquet va se plaindre à son roi Picrochole qui trouve le prétexte pour déclencher une guerre de conquête contre le royaume de Grandgousier. Celui-ci remporte la victoire contre Picrochole, qui prend la fuite. Gargantua s’adresse alors aux soldats rescapés de l’armée ennemie.

Ne voulant donc aucunement dégénérer de la bienveillance héritée de mes parents, à présent je vous pardonne et vous délivre, je vous laisse aller francs et libres comme avant. De plus, en franchissant les portes, chacun d’entre vous sera payé pour trois mois, afin que vous puissiez rentrer dans vos foyers, au sein de vos familles. Six cents hommes d’armes et huit mille fantassins vous conduiront en sûreté, sous le commandement de mon écuyer Alexandre, pour éviter que vous ne soyez malmenés par les paysans. Que Dieu soit avec vous !

Je regrette de tout mon cœur que Picrochole ne soit pas ici, car je lui aurais fait comprendre que cette guerre avait lieu en dépit de ma volonté et que je ne souhaitais pas accroître mes biens ou ma renommée. Mais puisqu’il a disparu et qu’on ne sait où ni comment il s’est évanoui , je tiens à ce que son royaume revienne intégralement à son fils ; comme celui-ci est d’un âge trop tendre (il n’a pas encore cinq ans révolus), il sera dirigé et formé par les anciens princes et les gens de science du royaume. Et, puisqu’un

royaume ainsi décapité serait facilement conduit à la ruine si l’on ne réfrénait la convoitise et la cupidité de ses administrateurs, j’ordonne et veux que Ponocrates soit intendant de tous les gouverneurs, qu’il ait l’autorité nécessaire pour cela et qu’il veille sur l’enfant tant qu’il ne le jugera pas capable de gouverner et de régner par lui-même.

Je considère que trop de facilité et de laxisme à pardonner aux méchantes gens leur offre l’occasion de plus facilement commettre de nouveaux méfaits , à cause de cette néfaste assurance de l’impunité.

Je considère que Moïse, l’homme le plus doux qui fut sur terre en son temps, punissait sévèrement ceux qui se mutinaient et entraient en sédition au sein du peuple d’Israël.

Je considère que Jules César, empereur si débonnaire que, au dire de Cicéron, avoir le pouvoir de toujours sauver tout un chacun et de lui pardonner était à ses yeux le degré souverain de la réussite, et qu’avoir la volonté de le faire était son plus grand mérite, malgré tout, dans certains cas, malgré ces maximes, il punit impitoyablement les fauteurs de rébellion.

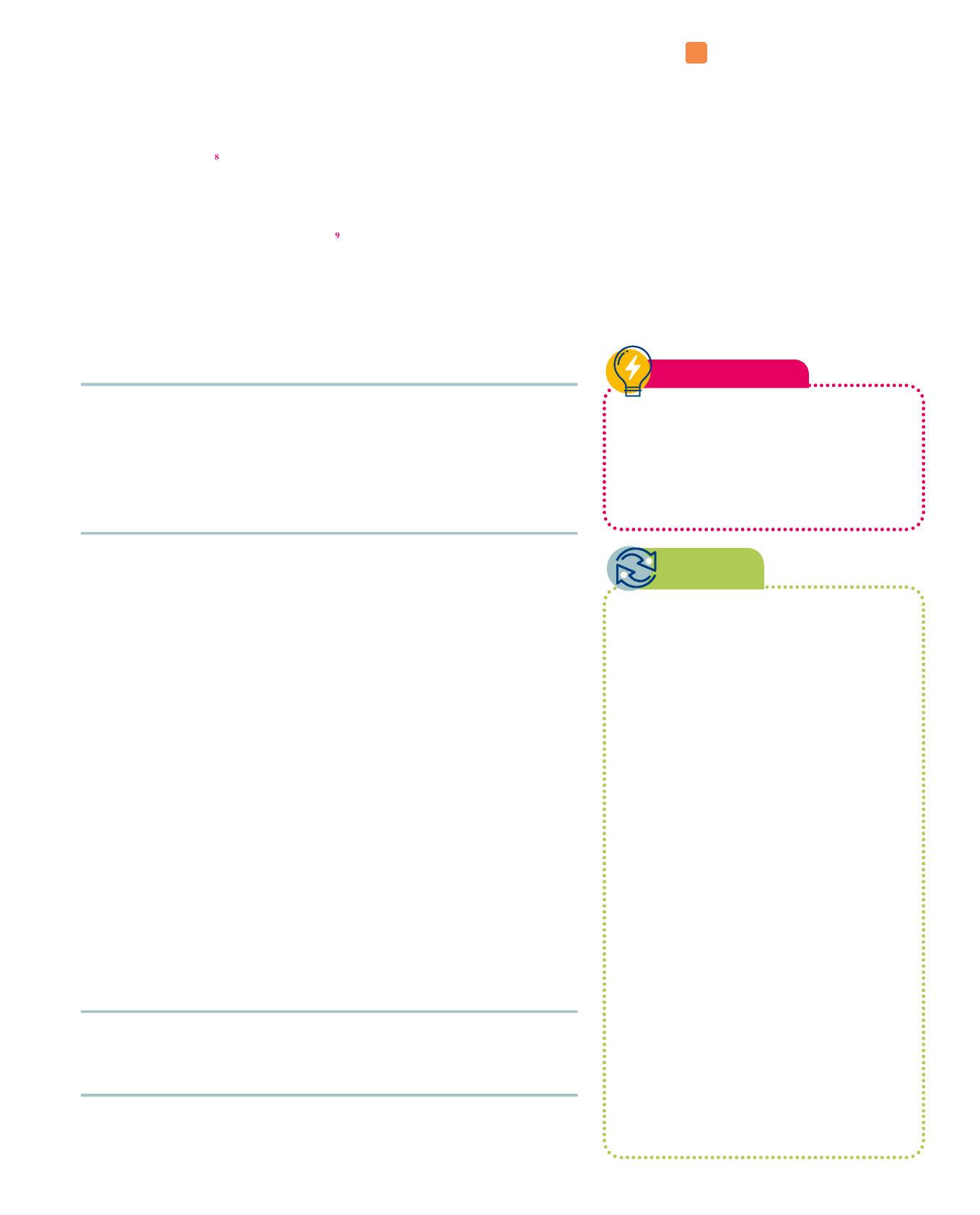

Gustave Doré, Quand le son débuta, il remercia gracieusement tous les soudards de ses légions Illustration extraite de Gargantua et Pantagruel de François Rabelais, gravure

40 10 che prima di partire mi consegniate 11 tracotanza

À ces exemples, je veux qu’avant de partir vous me livriez : premièrement ce beau Marquet qui a été la source et la cause initiale de cette guerre par la faute de son outrecuidance ; deuxièmement ses compagnons fouaciers qui ont négligé de calmer sa tête folle au moment voulu, et enfin tous les conseillers, les capitaines, les officiers et les familiers de Picrochole qui l’auraient encouragé ou glorifié, ou lui auraient conseillé de sortir de ses frontières pour nous tourmenter ainsi.

1 Que décide Gargantua concernant Picrochole et son fils ?

• La clairvoyance dans la gestion des conflits

• Le refus de la guerre

• La justice et l’équilibre politique

2 Que décide Gargantua concernant Marquet, les fouaciers, les capitaines et familiers de Picrochole ?

Justifiez toujours vos réponses par des mots du texte.

Compréhension

3 Quels sont les deux thèmes du texte ?

4 Qui parle dans ce texte ? Relevez tous les verbes dont le sujet est « je ». Que fait le personnage ?

5 Faites le plan du discours de Gargantua et donnez un titre à chaque partie. Comparez vos choix avec vos camarades.

6 Montrez que Gargantua agit avec clémence mais aussi avec raison. Recherchez les éléments du texte qui justifient ces deux attitudes.

7 D’après le discours de Gargantua, quelle est la position de Rabelais par rapport à la guerre selon vous ? En quoi cette position pourrait-elle être humaniste ? Justifiez toujours vos réponses par le texte.

8 Le thème de la punition est souvent traité en littérature comme en art. Pour vous aider : voilà un exemple de problématique possible pour développer cette thématique : « Les punitions et les châtiments sont-ils toujours légitimes ? » Trouvez les axes de réflexion qui pourraient répondre à cette problématique et quelques œuvres correspondant à chaque axe.

DÉBAT

Divisez la classe en deux groupes : ‘pour’ et ‘contre’ l’affirmation suivante. Chaque groupe présente ses arguments.

À la fin d’un conflit, il est juste que les vainqueurs décident seuls du sort des vaincus.

POUR

• Oui, car le vainqueur doit recevoir des réparations pour couvrir les dommages qu’il a subis au cours du conflit..

• (Ajoutez des arguments)

CONTRE

• Non, car trop souvent les vainqueurs, animés du désir de se venger, se montrent très injustes envers les vaincus.

• (Ajoutez des arguments)

1 Chaque groupe expose ses réflexions et les idées-clés sont écrites au tableau.

Le narrateur raconte les aventures du géant Pantagruel : naissance, éducation, conquête du royaume de Dipsodie. Dans cet épisode, le géant a tiré la langue (à demi !) afin de permettre à son armée de se mettre dessous pour s’abriter de la pluie, mais le narrateur n’y trouve plus de place...

Texte extra :

▶ Pantagruel, Lettre sur l’éducation

Donc, du mieux que je pus, je montai par-dessus et cheminai bien deux lieues sur sa langue si bien que j’entrai dans sa bouche. Mais, ô Dieux et Déesses, que visje là ! Jupiter me confonde de sa triple foudre si je mens. J’y cheminais comme l’on fait en Sainte-Sophie à Constantinople et y vis de grands rochers comme les monts des Danois, je crois que c’étaient ses dents, et de grands prés, de grandes forêts, de fortes et grosses villes non moins grandes que Lyon ou Poitiers. Le premier que j’y trouvai, ce fut un bonhomme qui plantait des choux. Tout ébahi , je lui demandai :

« Mon ami, que fais-tu ici ?

– Je plante, dit-il, des choux.

– Et pourquoi et comment, dis-je ?

Gustave Doré, Gargantua sur les tours de Notre-Dame de Paris – Gargantua se repose sur les tours de Notre-Dame de Paris

Illustration extraite de Gargantua et Pantagruel de François Rabelais, gravure

– Ha, dit-il, chacun [...] ne peut avoir un château, et nous ne pouvons tous être riches. Je gagne ainsi ma vie, et les porte à vendre au marché en la cité qui est ici derrière.

– Jésus, dis-je, il y a ici un nouveau monde ?

– Certes, dit-il, il n’est pas nouveau, mais on dit bien que hors d’ici il y a une nouvelle terre où ils ont soleil et lune, et tout plein de belles choses : mais celui-ci est plus ancien.

– Vraiment ! dis-je, mais, mon ami, quel nom a cette ville où tu vas vendre tes choux ?

– Elle a, dit-il, nom Aspharage, les habitants sont des Chrétiens, des gens de bien, ils vous feront bon accueil.

[...] J’entrai dans la ville que je trouvai belle, bien forte, et de bel air ; mais à l’entrée les portiers me demandèrent mon laissez-passer, de quoi je fus fort ébahi et je leur demandai :

– Messieurs, y a-t-il ici danger de peste ?

– Ô Seigneur, dirent-ils, l’on se meurt tout près au point que le chariot court par les rues.

– Mon Dieu ! dis-je, et où ? »

Ils me dirent que c’était en Laryngues et en Pharyngues, qui sont deux grosses villes telles que Rouen et Nantes, riches et bien marchandes. Et la cause de la peste a été une infecte exhalaison qui est sortie des abîmes depuis peu, dont sont mortes plus de vingt-deux cent soixante mille et seize personnes, depuis huit jours. Alors je pense, je calcule et je trouve que cette exhalaison venant de l’estomac résultait de ce que Pantagruel avait trop mangé d’aillade en banquetant, comme nous l’avons dit plus haut.

Partant de là, je passai entre les rochers qui étaient ses dents et fis tant que je montai sur l’une, et là je trouvai les plus beaux lieux du monde, beaux grands jeux de paume, belles galeries, belles prairies, force vignes, et une infinité de villas à l’italienne parmi des champs pleins de délices ; et là je demeurai bien quatre mois, et ne fis jamais telle chère qu’alors. Puis je descendis par les dents du fond pour venir aux lèvres : mais en passant je fus détroussé par des brigands dans une grande forêt qui est vers la partie des oreilles. [...]

Quand je racontai comment j’avais été détroussé par la vallée, on me répondit que, pour toute vérité, les gens de là étaient de mauvais vivants et brigands de nature. À quoi je reconnus que de même que nous avons les contrées en-deçà et au-delà des monts : eux ont aussi en-deçà et au-delà des dents. Mais il fait bien meilleur en deçà et il y a meilleur air. Là, je commençai à penser que c’est bien vrai ce que l’on dit, que la moitié du monde ne sait comment l’autre vit. Vu que nul n’avait encore écrit sur ce pays-là, auquel il y a plus de vingt-cinq royaumes habités, sans les déserts et un gros bras de mer. Mais j’en ai composé un grand livre intitulé : L’histoire des Gorgias, car je les ai nommés ainsi parce qu’ils demeurent en la gorge de mon maître Pantagruel. Finalement, je voulus revenir à terre, et passant par sa barbe, me jetai sur ses épaules et de là descendis et tombai devant lui.

1 Où le narrateur voyage-t-il ? En quoi la narration est-elle fantaisiste ? Quels détails du « paysage » le rappellent ?

2 Cet endroit est-il un désert ?

3 Je voulus revenir à terre (ligne 50) : quelle sorte de voyage semble avoir fait le narrateur ? (Pensez à l’époque où écrit l’auteur).

4 Un texte fantaisiste : le gigantisme permet d’imaginer un espace anatomique aussi vaste qu’un continent. Relevez les différents lieux cités, leurs dimensions et dites à quoi ils correspondent dans le corps du géant.

5 Un texte comique : la parodie des récits de voyage.

a Relevez les termes du champ lexical géographique. Classez-les dans les catégories suivantes : éléments du paysage (ex : rocher, lignes 4 et 36), végétation, cultures, habitat, équipements sportifs. À quels lieux réels sont-ils comparés ?

b Recherchez les allusions à la peste. Quels sont les éléments typiques d’une épidemie ? Quelle en est la raison comique ?

c Quel est le titre du livre écrit par le narrateur ? Expliquez le jeu de mots.

6 Un texte humaniste : Rabelais fait passer une leçon humaniste.

a Rabelais était médecin, et l’Église venait d’accepter les dissections des corps morts. En quoi son expérience se traduit dans ce texte ?

b Rabelais était moine et connaissait la Bible et l’épisode de Jonas. Cherchez des informations sur ce récit et comparez-les avec le texte.

c Rabelais vit au moment des grandes découvertes. Relisez le dernier paragraphe. Que dit le narrateur des voyages et des découvertes des peuples et terres du nouveau monde ?

7 Ce texte vous a-t-il plu ? Est-il original ? Rédigez un paragraphe (180 mots) et justifiez votre réponse.

8 Inventez les noms des pays ou des villes qui se trouvent autour de l’estomac, du foie ou des intestins de Pantagruel.

• La fantaisie

• La parodie

• Le voyage

• La connaissance du monde

• Le relativisme culturel

Les géants de Rabelais ont franchi les frontières Comme d’autres personnages à la taille énorme ou minuscule, les géants de Rabelais ont joui d’une grande popularité. Une preuve en est la création dans la langue française de trois adjectifs qui se réfèrent à l’auteur et à ses personnages :

• rabelaisien : qui a la gaîté, la truculence, la verve, la fantaisie, « l’appétit des mots » que l’on trouve chez Rabelais ;

• gargantuesque et surtout pantagruélique : digne de l’appétit phénoménal des deux géants (un repas pantagruélique est un repas très copieux).

La renommée de ces géants trouve aussi un écho dans d’autres pays comme en témoignent, par exemple, les adjectifs gargantuesco et pantagruelico utilisés en italien, et gargantuan et pantagruelian employés en anglais. Mais, tandis qu’en italien – comme en français – on utilise surtout pantagruelico, en anglais c’est gargantuan qui est plus courant. En outre, l’expression figée « guerre picrocholine » s’utilise toujours aujourd’hui pour désigner un différend mineur qui fait grand bruit.

Pantagruel a dû quitter Paris très vite sans prévenir la dame qu’il courtisait, car sa patrie Utopie a été envahie par les Dipsodes. Il reçoit un jour une lettre avec une énigme que tentent de résoudre Panurge, son compagnon d’aventures, et Épistémon, son ami savant : « Au plus aimé des belles et au moins loyal des preux ».

• Jouer avec les mots et les langues

• L’importance de la culture pour comprendre

• L’amour et le devoir

Après avoir lu l’adresse, Pantagruel fut bien ébahi et, demandant au messager le nom de celle qui l’avait envoyé, il ouvrit la lettre et n’y trouva rien d’écrit, mais seulement un anneau d’or, avec un diamant lisse. Il appela alors Panurge et lui exposa le problème.

Voyant cela, Panurge lui dit que la feuille de papier était bien écrite, mais par un artifice si subtil que l’on n’y voyait point l’écriture.

Et, pour le savoir, il la mit près du feu, pour voir si l’écriture était faite avec du sel ammoniac trempé dans l’eau.

Puis il la mit dans l’eau pour savoir si la lettre était écrite avec du suc d’euphorbe .

Puis il l’approcha d’une chandelle pour savoir si elle n’était pas écrite avec du jus d’oignons blancs. […]

Puis il l’enduisit avec de la graisse de chauve-souris , pour voir si elle était écrite avec du sperme de baleine qu’on appelle ambre gris.

[…]

Il appela le messager et lui demanda : « Ami, la dame qui t’a envoyé ici ne t’a-t-elle pas donné un bâton à apporter ? » pensant que c’était la ruse d’Aulu-Gelle.

Et le messager répondit : « Non, monsieur ». […]

Il dit à Pantagruel : « Maître, au nom de Dieu, je ne saurais que faire ni dire. [...] je n’y vois rien et je crois qu’il n’y a rien d’autre que l’anneau. Voyons-le donc ».

1 restò a bocca aperta

2 sale ammoniaco (antica denominazone del cloruro d’ammonio)

3 euforbia (genere di piante che contengono un latice irritante, che in genere diventa nero a contatto con l’aria)

4 lo unse

5 pipistrello

1 Résumez la situation.

Alors, en l’examinant, ils trouvèrent écrit à l’intérieur, en hébreu : Lamah Hazabthani.

Ils appelèrent Épistémon et lui demandèrent ce que cela voulait dire. Il répondit que c’étaient des mots hébraïques, signifiant : Pourquoi m’as-tu laissée ?

Ce qui provoqua la réplique immédiate de Panurge « Je comprends l’affaire. Voyez-vous ce diamant ?

C’est un diamant faux. Voici donc en clair ce que veut dire la dame : Dis, amant faux, pourquoi m’as-tu laissée ?

Pantagruel comprit aussitôt ce message et il se souvint qu’à son départ, il n’avait pas dit adieu à la dame ; il s’en affligeait et serait bien retourné à Paris faire la paix avec elle.

a Qui sont les personnages en présence ?

b Que reçoit Pantagruel ?

c Qu’essaient de faire Pantagruel et Panurge ?

Y parviennent-ils ?

2 Sur l’anneau, se trouve une inscription qui fait référence à un épisode de la passion du Christ quand celui-ci pense avoir été abandonné par Dieu. Comment et pourquoi la dame adapte-t-elle la phrase ?

3 Expliquez le jeu de mots : « dis, amant faux... » (ligne 24).

4 L’influence littéraire. Dans quel domaine littéraire parle-t-on de « dame » et de « preux » ? Pourquoi la dame utilise-t-elle ces références (intro preux, ligne 24 amant) pour faire son reproche ? [→ Module A]

5 Le comique. Que pensez-vous des différents procédés utilisés pour trouver la solution du message blanc : sont-ils scientifiques ou fantaisistes ? Quel effet cela provoque chez le lecteur ?

6 La méthode. La dernière méthode sera la bonne : il s’agit d’« examiner » l’objet. Est-ce important au XVIe siècle humaniste ? Relisez l’introduction [→ p. 66-67]. Quelles sont les compétences respectives d’Épistémon et de Panurge ? Voyez l’étymologie de leur nom [→ p. 73].

1 Complétez les textes avec les mots donnés. critique • éducation • humaniste • science • scolastique • société • utopique

▶ de l’Église et de ses dogmes

RABELAIS (1483 ou 1494-1553)

THÈMES

▶ satire de l’enseignement de la (Sorbonne)

▶ l’homme au centre de l’univers

▶ comique et satirique

▶ critique de la purement théorique

▶ modèle de la société, véritable monde à l’envers

▶ « rire est le propre de l’homme »

STYLE

PANTAGRUEL (1532)

GARGANTUA (1534)

▶ le comique sert à critiquer la , à renverser les valeurs

▶ vocabulaire riche: lexiques spécialisés (médecine, droit, religion…), patois, langues étrangères et néologismes

▶ naissance et humaniste de Pantagruel, fils de Gargantua

▶ rencontre avec Panurge et voyage dans le monde à l'envers

▶ naissance et éducation d’abord scolastique et puis de Gargantua

ŒUVRES

TIERS LIVRE (1546)

QUART LIVRE (1552)

CINQUIÈME LIVRE (posthume, 1562-63)

▶ Panurge recherche des consultations sur le mariage

▶ voyages périlleux et plein d'aventures de Panurge et Pantagruel

▶ arrivée au temple de la Bouteille pour entendre l'oracle: « Trinch ! » (= Buvez !)

2 Complétez la synthèse des points forts de l’œuvre de Rabelais avec les expressions données.

a où s’exprime la créativité linguistique • b qui font la satire • c qui font rire • d qui s’inscrivent dans la tradition populaire • e qui traduisent les valeurs de l’humanisme

▶ des récits car « rire est le propre de l’homme » (Rabelais). La taille des géants justifie le grotesque des situations absurdes et amusantes et l’exagération déclenche le rire.

▶ des récits . Rabelais célèbre avec verve et malice la matérialité du corps (fonctions digestives, excrétives, sexuelles, goût de la bonne chère et du bon vin).

▶ des récits :

• de l’Église et de ses dogmes (Rabelais était très lié à Érasme de Rotterdam) ;

• de l’enseignement de la scolastique, de la science pédante et purement théorique (dont la Sorbonne est le modèle) ;

• de la guerre (les guerres picrocholines dans Gargantua ont pour point de départ un motif dérisoire).

▶ des récits . Rabelais promeut :

• une éducation ouverte et la libre pensée ;

• l’étude de la science et le respect de la nature ;

• l’amour de la paix et de la justice.

Son monde de géants est un modèle utopique de société, véritable monde à l’envers par rapport à ce qui existe.

▶ des récits

Rabelais adore les mots et veut enrichir la langue. Il puise son vocabulaire dans les langues étrangères, les patois, les lexiques spécialisés (médecine, droit, religion, etc.),il crée des mots nouveaux plus expressifs, joue sur leurs sonorités, les enfile dans d’interminables énumérations. Avec Rabelais, on comprend ce qu’est une langue vivante.

AGENDA 2030

4. L’instruction obligatoire, gratuite et laïque

Le thème de l’éducation était très important chez les humanistes. Aujourd’hui, c’est un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948. Lisez l’article 26, puis comparez-le avec ce que disaient Rabelais et Montaigne

Article 26

1 Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites.

2 L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

1 Quelles sont les conditions pour que chacun bénéficie du droit à l’éducation selon les niveaux ?

2 Dans cette liste des objectifs éducatifs, quel est celui qui ne fait pas parti de l’article 26 ?

• Épanouir l’individu

• Renforcer les droits de l’homme les libertés la justice

• Favoriser la compréhension mutuelle la tolérance l’amitié la paix

3 Relisez l’article 26, reprenez les textes de Rabelais [→ texte 15, p. 74] et de Montaigne [→ texte 20, p. 85] et répondez aux questions.

a Qui a la possibilité d’être éduqué ?

Rabelais :

Montaigne :

Art. 26 :

b Quel est le but de l’éducation ?

Rabelais :

Montaigne :

Art. 26 :

c La pratique est importante.

Rabelais V F

Montaigne V F

4 Complétez le texte par les expressions-phares suivantes sur les grands principes de l’éducation humaniste :

a apprendre le plus de choses possibles

b éveiller son esprit

c l’enseignement de la vertu d l’épanouissement du corps

e l’observation directe de la nature

Le programme gigantesque de Gargantua, le héros de Rabelais, n’est peut-être pas aussi éloigné de la réalité de l’époque qu’on pourrait le penser. Être cultivé, cela signifie en effet 1 pour enrichir son esprit. Toutefois, les humanistes ne négligent pas 2 . De plus, ils ouvrent l’éducation sur l’extérieur, avec 3 et les travaux pratiques. Enfin, dans l’éducation humaniste, la culture sacrée n’est pas séparée de la culture profane. La morale et 4 sont aussi importants que l’enseignement de la science. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les professeurs (en particulier les Jésuites) se montrent plus sensibles à la personnalité propre de l’enfant. Il s’agit avant tout d’ 5 , de créer en lui le goût et les dispositions pour apprendre. Montaigne est un farouche partisan de cette méthode d’éducation.

5 Reprenez les réponses aux questions 1 et 2, et précisez les valeurs ajoutées par la Déclaration universelle des droits de l’homme par rapport à l’éducation humaniste que vous venez d’étudier.

Art. 26, point 1 :

Art. 26, point 2 :

La Renaissance est un moment de l’Histoire de France où émergent des femmes gouvernant le royaume ou ayant un rôle politique. Cela ne signifie pas que la vie était facile pour toutes les femmes.

Pendant la Renaissance, les femmes acquièrent une identité et sont inscrites dans les registres de naissance des paroisses et dans les actes notariés, contrairement au Moyen Âge. Mais quelle était leur marge de manœuvre réelle dans la société ? On retient le nom de quelques femmes de pouvoir comme Catherine de Médicis (femme d’Henri II), sa fille Marie (épouse d’Henri IV), Gabrielle d’Estrée (maîtresse d’Henri IV), et de quelques femmes écrivaines telles que Marguerite de Navarre et Louise Labé. Et les autres ? La plupart d’entre elles n’ont été que les faire-valoir de leurs maris, réduites à des tâches domestiques dévalorisées, ou pire démonisées, brutalisées, même dans cette époque humaniste d’ouverture des esprits.

«Les femmes du siècle des humanistes sont facilement exposées aux dangers et à la vindicte. La réalité de la Renaissance, période d’ouverture au monde et de diffusion des savoirs, coexiste avec la violence des guerres de Religion. Toutes les femmes éprouvent cette brutalité, quand elles n’y participent pas elles-mêmes. Elles peuvent être accusées de tout : adultère, manque de discernement, cupidité, sorcellerie, intrigues et manipulations. En lutte pour leur liberté, elles défendent leur statut et leur patrimoine comme leur réputation. Plus encore, elles se battent pour vivre leurs passions, leurs amours, pour faire respecter leurs droits d’épouses et de mères, pour faire reconnaître leurs talents de femmes de lettres, de patronne de librairie-imprimerie, d’architecte ou de sage-femme »

Sylvie Le Clech, Femmes de la Renaissance, Taillandier, 2021 (quatrième de couverture)

Introduction

1 Quels sont les éléments paradoxaux dans le traitement réservé aux femmes pendant la période de la Renaissance ?

Extrait

2 Pourquoi à votre avis le livre de Sylvie Le Clech pourrait-il être intéressant ?

3 Soulignez dans l’extrait un mot qui vous surprend et une phrase qui vous interpelle et vous émeut. Expliquez pourquoi.

Biographies

4 Soulignez dans les deux biographies la phrase qui vous interpelle le plus. Expliquez pourquoi.

5 Quel est le motif de la violence du mari de Vannina ? Pourquoi n’est-il pas condamné ?

6 Jacquette clamait son innocence. Pourtant on l’accusait. Quel trait de caractère l’a desservie ?

7 D’après vous, ces violences sont-elles archaïques ou existent-elles encore aujourd’hui ?

Vannina d’Ornano (1527-1563)

L’histoire tragique de cette jeune fille de la noblesse corse aurait inspiré Shakespeare pour son drame Othello (1603). Elle est mariée en 1545 à 15 ans à un homme de 47 ans, Sampiero Corso, très bon guerrier au service des rois de France, et la famille réside à Marseille, où la jeune femme est souvent seule. Les Génois et les Français se disputent alors la Corse. Le précepteur des enfants, félon comme Iago chez Shakespeare, pousse la jeune femme à gagner Gênes, la ville ennemie. Son mari parvient à intercepter le bateau. Vannina sera emprisonnée puis étranglée par son mari lui-même, ce qui suscitera l’horreur, mais il ne sera jamais condamné par la France à cause de ses faits d’armes et de son prestige.

Jacquette

Dans le contexte de la lutte contre le protestantisme, l’Église catholique est particulièrement sévère contre toute forme de « déviance » et les femmes sont souvent accusées de sorcellerie comme l’avait été Jeanne d’Arc. Ainsi Jacquette Sadon, âgée de 53 ans, épouse d’un laboureur, femme intelligente qui a son franc parler, est accusée de sorcellerie (participation à des sabbats, empoisonnement, tuerie d’animaux...).

Elle se défend si vigoureusement pour dire son innocence que son attitude est prise comme une preuve de sorcellerie. Condamnée à mort, elle sera finalement graciée par le Parlement de Paris.

Au cours de la Renaissance se produit une véritable révolution poétique par rapport au Moyen Âge, qui est le fruit des nouvelles conceptions humanistes [→ p. 70].

Ce renouveau est lié à un groupe de poètes connu sous le nom de Pléiade.

Comment s’amorce le changement ?

À Paris, un premier signal de changement est donné par Clément Marot (1496-1544) qui devient poète officiel à la cour de François Ier. Dans la continuité des idées humanistes, il traduit les Psaumes de David de l’hébreu directement en français et non pas en latin, ce qui lui vaut des ennuis avec l’Église. Ainsi, il introduit l’idée de la traduction. La traduction des œuvres antiques ou italiennes va alors jouer un rôle fondamental dans l’apparition de la poétique française. La Pléiade sera la consécration de cette révolution.

Qu’est-ce que la Pléiade ?

Ce mot désigne dans la mythologie grecque les sept filles du Titan Atlas, qui deviennent une constellation d’étoiles. Puis, il désigne un groupe de sept poètes d’Alexandrie du IIIe siècle av. J.-C. Enfin, au XVIe siècle, c’est le nom que choisit un groupe de poètes qui souhaitent renouveler la poésie française, dont deux sont encore très connus : Pierre de Ronsard (1524-1585), que l’on appelait déjà à l’époque « le Prince des poètes », et Joachim Du Bellay (1522-1560), l’ardent défenseur de la langue française.

La poésie française a-t-elle été influencée par l’Italie ?

Au début du XVIe siècle, la Renaissance artistique et littéraire était déjà florissante en Italie où elle est née. C’est pourquoi l’influence de la poésie italienne a été décisive. À Lyon, ville au carrefour de l’Italie, de la Suisse et de l’Allemagne, où les idées humanistes avaient pénétré facilement, se distinguent quelques poètes de talent, qui vont introduire le modèle italien.

Le maître de ces poètes de l’École de Lyon est Maurice Scève (1510-1564) qui découvre le prétendu tombeau de la Laure de Pétrarque près d’Avignon, et contribue grandement à la mode pétrarquiste. Amoureux de sa jeune élève Pernette de Guillet, il lui dédie, à la manière

de Pétrarque, une sorte de « canzoniere » : Délie (anagramme du mot l’idée), publié en 1544 et qui consacre sa célébrité. Deux femmes s’illustrent dans ce groupe lyonnais : Pernette de Guillet (1520-1545), l’intellectuelle, et Louise Labé (1524?-1566) dont la poésie est plus directe et sensuelle.

La poésie peut-elle ennoblir une littérature nationale ?

Au collège de Coqueret à Paris, où ils étaient tous étudiants, Ronsard est bientôt au centre d’un groupe de condisciples poètes qui se reconnaissent dans ses œuvres et dans celles de Du Bellay. Leur première appellation est celle de « Brigade ». Le mot est à l’image de leur enthousiasme et de leur ardeur. Grâce à Jean Dorat, leur maître, ils découvrent les trésors de la littérature gréco-latine et ils se passionnent pour les Italiens (Dante, Pétrarque, Boccace, l’Arioste, Berni). Ils introduisent en France le sonnet à leur imitation. À la suite de Platon, qui attribue l’inspiration des poètes à une « fureur divine », ils font du poète une personne au-dessus du commun des mortels. Mais surtout leur ambition est de créer une littérature française nationale aussi prestigieuse que celles de l’Antiquité ou de l’Italie. Longtemps, en effet, les langues dites « vulgaires », c’est-à-dire populaires, ont dû lutter contre le sentiment d’infériorité qu’elles éprouvaient vis-à-vis du latin, la langue savante. Du Bellay publie en 1549 la Défense et illustration de la langue française. Son texte est le fruit des discussions collectives et apparaît comme le credo de la nouvelle Brigade et une déclaration de guerre contre les poètes plus modérés. On se bat à coup de préfaces pour défendre la langue française comme langue littéraire et donner naissance à une véritable poésie nationale française. En 1556, Ronsard opte pour le nom plus rayonnant de la Pléiade Quels sont les grands thèmes lyriques ? La poésie lyrique se présente comme l’expression des sentiments et émotions du poète. Son nom vient de l’instrument de musique, la lyre, qui dans l’Antiquité accompagnait la récitation. On dit qu’Orphée, descendu aux Enfers pour retrouver sa bienaimée Eurydice, aurait charmé de sa lyre les monstres qui les gardaient.

Les thèmes traités sont souvent les mêmes au

cours des siècles : le passage du temps, les sentiments pour l’aimée, l’exil et la nostalgie Le lyrisme de Du Bellay [→ p. 94] est ainsi lié à l’expérience du voyage à Rome et à son rapport avec son pays natal, la France, idéalisée et pleurée comme la femme aimée. La vision de la décadence romaine lui permet de développer une réflexion lyrique sur le destin de l’humanité. Enfin, la défense de la langue française est une véritable bataille menée pour élever le français à la dignité des langues antiques.

Ronsard [→ p. 100], quant à lui, est resté pour nous le poète des Amours, mais son œuvre ne se limite pas à la conversation amoureuse ni à une leçon épicurienne pour profiter de la vie et du moment présent. En effet, il s’intéresse également à la politique (La Franciade, 1572) et à la découverte du Nouveau Monde. Il exprime aussi les angoisses de l’homme : il est particulièrement hanté par la mort, la fuite du temps, et la vieillesse. Pour échapper à la mort, le poète doit aspirer à l’immortalité et la poésie qui traversera les siècles est précisément le moyen d’y parvenir.