AUFERSTANDEN AUS RUINEN

Kriegsnarben im Hamburger Stadtbild

OLIVIER MESSIAEN

Der radikal sanftmütige Komponist

INTERNATIONALES MUSIKFEST HAMBURG

Vladimir Jurowski

Elisabeth Leonskaja

Arditti Quartet

Jordi Savall

AUFERSTANDEN AUS RUINEN

Kriegsnarben im Hamburger Stadtbild

Der radikal sanftmütige Komponist

Vladimir Jurowski

Elisabeth Leonskaja

Arditti Quartet

Jordi Savall

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2014 folgt das Internationale Musikfest Hamburg stets einem übergeordneten Thema. Wenige Monate, nachdem wir im Herbst 2021 mit den Planungen für das Musikfest 2024 begannen, gewann das dafür gewählte Motto »Krieg und Frieden« auf bedrückende Weise unerwartete Aktualität. Kriege werden seit Jahrtausenden leider immer irgendwo auf dem Globus geführt. Dass wir den Krieg in Europa überwunden glaubten, erwies sich als Illusion. Das Programm, zu dem uns das Motto »Krieg und Frieden« angeregt hat, tut weiterhin das, was es von Anfang an sollte: Es reflektiert die Allgegenwart dieses scheinbar ewigen Menschheitsthemas im Hinblick auf die Musik, über viele Jahrhunderte hinweg. In einem glänzenden Essay zeichnet Volker Hagedorn die schöpferischen Spuren nach, die all die Verwüstungen des beispiellos kriegerischen 20. Jahrhunderts im Schaffen maßgeblicher Komponisten hinterlassen haben (Seite 4).

Gleich im Anschluss geht es um die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges und auch hier wieder um das Echo darauf in der Musik der Zeit (Seite 12). Die in den beiden Texten angesprochenen Werke bewegen uns auch heute tief. Die meisten davon werden beim Musikfest zu hören sein.

Mit Sofia Gubaidulina und Olivier Messiaen werden in diesem Heft zwei der größten Komponisten der letzten hundert Jahre liebevoll porträtiert. Das Werk beider ist

nicht zu trennen von den leidvollen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, doch weist ihre – von tiefem Glauben geprägte – Musik auf ganz unterschiedliche Weise himmelweit über alle irdischen Verwerfungen hinaus. Gubaidulina, die meistgespielte Komponistin unserer Zeit, ist mit einigen ihrer wichtigsten Werke beim Musikfest vertreten. Bei Messiaen steht, neben anderen Kompositionen, das von ihm 1940 in deutscher Kriegsgefangenschaft komponierte »Quatuor pour la fin du temps« der szenischen Aufführung seiner einzigen Oper, »Saint François d’Assise«, gegenüber, die mit ihrer gleichsam kosmischen Friedensbotschaft den musikdramatischen Höhepunkt des Festivals markiert. Als ich die Pianistin Elisabeth Leonskaja vor vielen Jahren zum ersten Mal auf der Bühne erlebte, war sie gerade aus der Sowjetunion nach Wien geflohen und ich noch ein Teenager. Die Noblesse und Autorität ihres Spiels, gepaart mit ihrer großen Bescheidenheit, schlagen mich bis heute in ihren Bann. In der Begegnung mit dem Autor Walter Weidringer, die zu einem sehr lesenswerten Porträt über sie geführt hat (Seite 52), spricht sie ein großes Wort gelassen aus: »Musik ist eine heilige Kunst.«

Ich wünsche Ihnen eine friedliche und Ihren geistigen Appetit befriedigende Lektüre!

Ihr

Christoph LiebenSeutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle4

ESSAY

»DER MENSCH IST EIN ABGRUND«

Wie die Musik des 20. Jahrhunderts auf Kriege reagiert hat VON VOLKER HAGEDORN

12

GESCHICHTE

ALS DIE WELT ENTZAUBERT WURDE

Das 17. Jahrhundert war wie kaum ein anderes vom Krieg geprägt. VON PETER REICHELT

20

MUSIKLEXIKON

STICHWORT »KRIEG UND FRIEDEN«

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.

VON CLEMENS MATUSCHEK

22

SOFIA GUBAIDULINA

FREIHEIT IN DEN AUGEN

Die Komponistin und ihre überwältigende Musik VON SIMON CHLOSTA

26

OLIVIER MESSIAEN

AVANTGARDE UND EWIGKEIT

Ein Zeitgenosse außerhalb der Zeit VON ALBRECHT SELGE

36

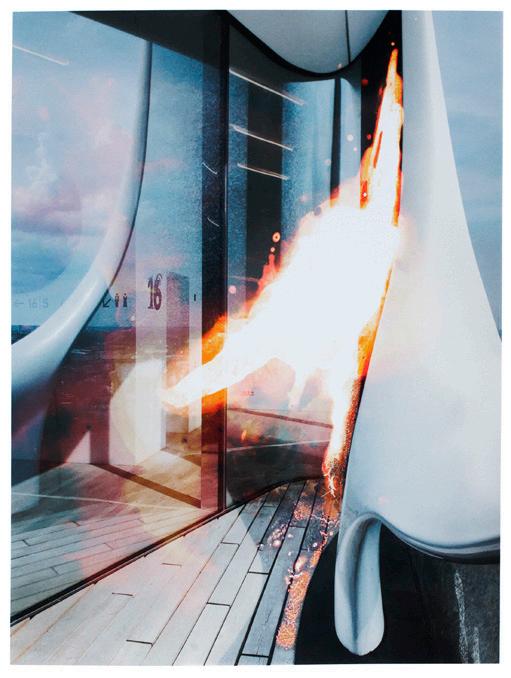

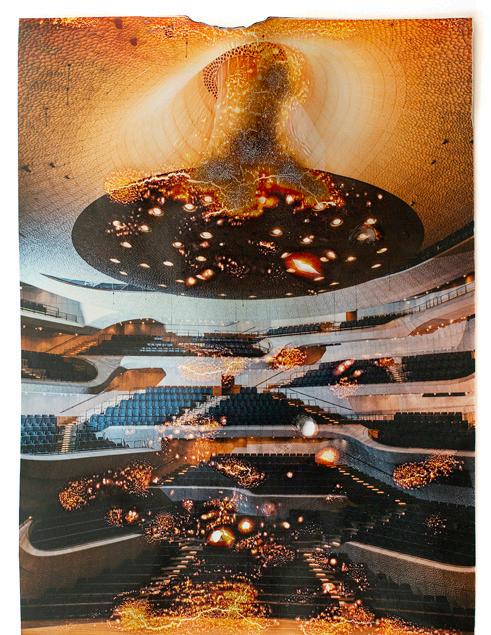

FOTOSTRECKE

DER ZWEITE BLICK

VON KARSTEN KRONAS

50

GLOSSE

VÖLLIG ZUFRIEDENSTELLEND

Über einen zunehmend interessanten Seelenzustand

VON TILL RAETHER

32

ARDITTI QUARTET

MIT EINEM LÄCHELN BIS GRINSEN

Das Ensemble wird 50. Warum? VON BERNHARD GÜNTHER

52

ELISABETH LEONSKAJA

DIE LEBENSFREUNDLICHKEIT

DER GRANDE DAME

Tiefsinn, Transzendenz und traumwandlerische Intuition VON WALTER WEIDRINGER

56

ENGAGEMENT

ICH BIN EIN FAN VON CLAUDIA SCHILLER

58

ADG7

VON JUNGEN SCHAMANEN UND IHREN AHNEN

Die Band holt koreanische Traditionen in die Gegenwart. VON JULIKA VON WERDER

62

JAZZ

DER KLANG, DER DICH ANLÄCHELT

Irreversible Entanglements sind die wohl politischste Band im zeitgenössischen Jazz. VON JAN PAERSCH

66

UMGEHÖRT FRIEDENSBOTSCHAFT

Eine Frage, sieben Antworten VON IVANA RAJIC

68

WELTMUSIK

DER TIEFE BRUNNEN DER GESCHICHTE

Streifzüge durch Armeniens uralte Musik im 21. Jahrhundert VON STEFAN FRANZEN

72

MITARBEITER DIE WAHREN SÄULEN

Sie kümmern sich um das Personal und die Finanzen der Elbphilharmonie. VON FRÄNZ KREMER

82

FÖRDERER UND SPONSOREN

44

STADTESSAY

AUFERSTANDEN AUS RUINEN Kriegsnarben prägen das Hamburger Stadtbild bis heute – oft anders, als man es vermuten würde.

VON TILL BRIEGLEB

16

INTERVIEW

»ES KANN KEINE RECHTFERTIGUNG FÜR EINE SOLCHE

BARBAREI GEBEN«

Der Dirigent Vladimir Jurowski über seine Heimat Russland und den Ukrainekrieg

VON BJØRN WOLL

76

REPORTAGE

AM ENDE DES SCHWEIGENS

Seit Maria Bostelmann weiß, welche NaziVerbrechen ihr Urgroßvater verübt hat, erzählt sie seine Geschichte oft und laut.

VON STEPHAN BARTELS

Seit dem frühen 20. Jahrhundert reagiert die Musik auf einen Krieg nach dem anderen. Vorahnend, unmittelbar oder verzögert, mit und ohne Botschaft, klagend oder anklagend. Eine Spurensuche von Alban Berg bis Steve Reich.

VON VOLKER HAGEDORN

Vielleicht gelingt mir doch einmal etwas Heiteres«, schrieb Alban Berg im Juni 1913 zu einer geplanten Folge von Orchesterstücken. Aber was der 29Jährige am 23. August 1914 zuerst vollendete, »Marsch« genannt, letztes der drei Orchesterstücke Opus 6, mündet in den brutalsten Schluss, der je komponiert wurde. Nach 174 Takten in einer gerade noch durchhörbaren Dichte polyphoner Ereignisse schlägt sich die Musik mit einem Hammerschlag des ganzen Orchesters gleichsam selbst tot. Zu dieser Zeit sind innerhalb von drei Wochen, seit der Krieg begann, schon Hunderttausende umgekommen.

Der Komponist hat, zurückgezogen in ein Alpenidyll südwestlich von Graz, kaum etwas davon mitbekommen und diesen letzten Satz seiner Orchesterstücke ohnehin schon seit dem Frühjahr 1914 konzipiert – keineswegs als »Kriegsstück«. Gerade deshalb kann man in seiner Partitur die Spannungen dieser Jahre, ihre Hypertrophie, ihr destruktives Potenzial, ihr kollektives Unbewusstes fast mitlesen wie in einer Computertomographie – nur dass es hier ein »tongebendes Verfahren« ist, kein bildgebendes. Beklemmend ist auch die leise, beharrliche Mechanik, das Weckerticken vor dem finalen Ausbruch. Alban Berg konnte nicht wissen, dass ihn diese Partitur vom Frieden

in den Krieg begleiten würde. Wer mit dem Blick auf Krieg und Frieden die Musikgeschichte seit dem frühen 20. Jahrhundert erkundet, findet hellseherisch anmutende Innenansichten wie seine, aber auch unmittelbare Reaktionen, politisch motivierte Statements und versteckte Botschaften. Manches Werk reagiert mit »Verspätung« auf nicht zu bewältigende Traumata, manches entsteht »in Echtzeit« parallel zum Kriegsgrauen, mitunter als bewusster Gegenentwurf dazu.

Aber ist nicht jede kreative Arbeit ein Gegenentwurf zum Krieg? »Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg«, schreibt Sigmund Freud 1933 an Albert Einstein in einem öffentlichen Briefwechsel zum Thema Krieg. Für den überzeugten Pazifisten Freud gehört die Dominanz des Liebens gegenüber dem Hassen zu den Errungenschaften der Kultur. Was für den Psychoanalytiker Freud nicht heißt, dass »die Aggressionsneigung mit all ihren vorteilhaften und gefährlichen Folgen« in der Kultur keinen Platz hätte – sie gerät aber unter die Kontrolle des Intellekts. Das können wir in vielen großen Werken unseres Themas erleben. Jedes von ihnen verhält sich zur militärischen Destruktivität aus kultureller Erfahrung heraus, und selbst eine für den Verteidigungskampf komponierte Sinfonie wie die »Leningrader« von Dmitri Schostakowitsch erweist sich bei näherem Hören als hochsensibel.

WER IST FREUND, WER FEIND?

Auf »Freund« und »Feind« ist Kunst nicht zu reduzieren. Das zeigt vor allem Maurice Ravel, der sich nach Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig als Lastwagenfahrer bei Verdun einsetzen lässt. Parallel arbeitet er an der Klaviersuite »Le Tombeau de Couperin«, die er nicht nur dem Barockmeister, sondern auch sieben im Krieg getöteten Freunden widmet. Und doch antwortet er der »Liga zur Verteidigung der französischen Musik«, die 1916 ein Aufführungsverbot zeitgenössischer Musik aus Deutschland und Österreich anstrebt: »Es bedeutet mir wenig, dass Herr Schönberg, zum Beispiel, österreichischer Nationalität ist. Er ist darum nicht weniger ein Musiker von hohem Verdienst, dessen Erkundungen (…) einen glücklichen Einfluss auf gewisse Komponisten auf alliierter Seite und bis hin zu uns gehabt haben.« ›

Aus schwelgerischen Streichermotiven werden Fetzen, Heultöne. Ravels »La valse« vernichtet sich am Ende selbst.

Er weiß freilich nicht, was Arnold Schönberg schon am 28. August 1914 an Alma Mahler über »alle ausländische Musik« schrieb: »Aber jetzt kommt die Abrechnung! Jetzt werfen wir diese mediokren Kitschisten wieder in die Sklaverei und sie sollen den deutschen Geist verehren und den deutschen Gott anbeten lernen.« Übrigens arbeitet Ravel in einem seiner bis heute meistgespielten Stücke tatsächlich mit »Kitsch«, mit Wienerischem gar noch – indem er einen Wiener Walzer in jene Katastrophe führt, die von Anfang an in den unheimlichen Farben, Akzentverschiebungen, Binnendramen von »La valse« lauert, wie eine danse macabre. Das Orchesterwerk fasst gleichsam die Jahre von 1906 – damals entstand das früheste Material – bis 1920 in zwölf Minuten zusammen. Aus schwelgerischen Streichermotiven werden Fetzen, Heultöne; Rhythmus und Harmonik des Walzers werden zur immer dünneren Folie über den Spannungen, der Walzer vernichtet sich am Ende selbst.

Das lässt an die virtuos komponierte Orgie der Zerstörung denken, die Richard Strauss als »Gewitter und Sturm« in seiner »Alpensinfonie« realisiert, einem so beliebten wie zugleich unterschätzten Werk, das nicht nur in seiner Entstehungsgeschichte weit über eine alpine Tondichtung hinausgeht. In Skizzen schon 1900 beginnend, wird ein vielschichtiges Panorama daraus, das – wie Bergs Orchesterstücke – erst im Krieg vollendet wird. Einem Krieg, den Strauss zuerst als »herrlich« begrüßt und schon im Februar 1915 – da ist die Orchestrierung abgeschlossen – ernüchtert als »Morden« bezeichnet. Im »Gewitter« wird eine ganze Welt zermahlen und geschreddert. Strauss wirft – mit Ausnahme des Sonnenmotivs – alle Bestandteile seiner Alpensinfonie in den Häcksler. Nicht erst von hier aus kann man das ganze Werk auch als Zeitkino hören, als »Abschiedsfeier von einem scheinbar intakten Weltbild«, wie der Komponist Helmut Lachenmann meint, der diese Musik »apokalyptisch« findet.

GESPENSTISCHE VERZERRUNG

Die »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts reicht auch in der Musik weit in die Zukunft. Alban Berg erlebt militärische Verrohung zuerst als Reserveoffizier, dann als Kanzlist im Kriegsministerium – Erfahrungen, die in seine 1925 vollendete Oper »Wozzeck« einfließen. »Es steckt ja auch ein Stück von mir in seiner Figur«, schreibt Berg schon 1918 über den Soldaten Wozzeck. In extremer Verdichtung zeigt sein Werk das Zerbrechen des Ich und gibt Wozzecks Satz »Der Mensch ist ein Abgrund« –von Georg Büchner 1836 geschrieben – eine immense

Aktualität. Bergs neue Oper wurde nach der Uraufführung 1925 an so vielen Häusern gespielt, dass der Komponist von den Tantiemen ein Sportcabriolet kaufte und mit Zuversicht den 1930ern entgegenfuhr.

Schon zu deren Beginn zeichnet sich in Deutschland der Aufstieg der Nationalsozialisten ab, deren Diktatur dann den wohl größten Talenttransfer der Weltgeschichte auslöst – um es positiv zu formulieren neben der Tatsache, dass noch nie so viele Talente in so kurzer Zeit ihr Leben verloren. Dass mindestens 1500 europäische Musiker in die USA flohen, darunter bedeutendste Komponisten und Interpreten, gehört auch zum Thema »Krieg und Frieden«.

Wie gespenstisch, wenn Richard Strauss 26 Jahre nach der Uraufführung seiner »Alpensinfonie« dieses Werk im Juni 1941 in München dirigiert, mit nun 77 Jahren, während im Osten drei Heeresgruppen für den Überfall auf die Sowjetunion vorbereitet werden. Im »Gewitter« kommt die Aufnahmetechnik an ihre Grenzen, und das auskomponierte Chaos klingt – für unsere Ohren – so verzerrt, dass es sich realen Frontgemetzeln anzuverwandeln scheint. Eine zufällige und unheimliche Vorwegnahme der Effekte, mit denen Jimi Hendrix 1969 in Woodstock die amerikanische Nationalhymne auf der EGitarre in einen Fliegerangriff verwandelte, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren.

Nach dem Angriff am 22. Juni 1941 entstehen in der Sowjetunion unzählige Lieder und Märsche heroischen Charakters, vor allem aber nehmen zwei Werke ihren Anfang, die den Krieg überdauern. Sergej Prokofjew, 50 Jahre alt, konzipiert seine Oper »Krieg und Frieden« nach Tolstois Roman über den gescheiterten Feldzug Napoleons gegen Russland. Daran wird der Komponist bis zu seinem Tod 1953 arbeiten – eine finale Fassung gibt es nicht.

Das prominentere Werk ist die »Leningrader Sinfonie«, mit deren Komposition der 34jährige Dmitri Schostakowitsch schon vor der Blockade seiner Heimatstadt beginnt, des vormaligen (und jetzigen) Sankt Petersburg. Die Belagerung durch die Wehrmacht beginnt am 8. September 1941 mit dem Vorsatz, die Bürger der Stadt verhungern zu lassen. Bis Juni 1942 sind bereits 400.000 Leningrader an Unterernährung gestorben. Umso wichtiger wird, als symbolischer Widerstand, diese Siebte Sinfonie, die der beizeiten evakuierte Komponist schreibt. Seitdem auch nur Gerüchte darüber die Runde machten, reißen sich die Dirigenten um das Stück. Ein Mikrofilm der Partitur wird nach New York gebracht, wo Arturo Toscanini die amerikanische Erstaufführung realisiert.

Die Propagandatauglichkeit – Schostakowitsch erhält den Stalinpreis 1. Klasse – steht zugleich der späteren westlichen Rezeption im Weg, die hier mehr Botschaft als Originalität wahrnimmt und den »wahren« Schostakowitsch erst wieder in seiner Achten Sinfonie erkennen möchte. Indessen ist der immerwährende Rhythmus des ersten

Satzes, an Ravels Bolero angelehnt, eine Abstraktion der Logik des Krieges, von schmerzhaften Intervallen überlagert. Es gibt keine Hymnen, keine Helden. Der zweite Satz zeigt ein zerbrechliches Glück, wie etwas Buntes, das ein Kind mit Kreide an eine Wand gemalt hat. Im Adagio zerfällt förmlich das komponierende Subjekt –und selbst im virtuosen Sturmgetöse des Finales finden sich marschuntaugliche SiebenviertelTakte.

Die Siebte hat also durchaus einen Platz an der Seite ihrer dunkleren Schwester, der Achten, verdient, einer Musik der verbrannten und beweinten Erde und der zerreißenden Maschinerien, der Schreie. Eine so persönliche wie komplexe Musik, in der auch die Angst und Not unter dem Regime des Massenmörders Stalin gehört werden können – und die nach ihrer Moskauer Uraufführung 1943 in der Sowjetunion überaus kühl aufgenommen wurde.

BOTSCHAFTEN AUS DEM JAHR 1943

Im selben Jahr 1943 wird im von den Deutschen besetzten Paris ein Werk uraufgeführt, dessen Komponist damit ein beträchtliches Risiko eingeht, auch wenn es »nur« eine Violinsonate ist, die die junge Ginette Neveu in der Salle Gaveau spielt, mit dem 44jährigen Francis Poulenc am Klavier. Zwei Tage zuvor hat er in der Zeitung »Comoedia« ausdrücklich auf den Widmungsträger hingewiesen: Federico García Lorca. Diesen berühmtesten spanischsprachigen Autor der Dreißigerjahre haben Francos Faschisten am 19. August 1936 brutal ermordet, seiner Liberalität wie seiner Homosexualität wegen. Es ist ziemlich unerschrocken, in Paris ein Werk zu seinem Gedenken aufzuführen, mit einem Zitat aus seiner Lyrik, wenn sich die Propagandastaffel der Nazis gerade mal 800 Meter weiter weg befindet. Dass zudem amerikanischer Jazz zitiert wird, nämlich der Standard »Tea for two«, ist auch eine Botschaft. Eine von vielen in diesem persönlichsten Werk Poulencs, das viel über jene Jahre erzählt, nicht weniger als Olivier Messiaens »Quatuor pour la fin du temps« (s. S.26), das Poulenc hoch schätzte. 1943 schrieb er auch eine Musik, die vorerst unaufführbar war. »Figure humaine« für Chor zu Gedichten von Paul Éluard endet mit »Liberté« – jenen Strophen, die als Flugblatt zu Tausenden von britischen Flugzeugen über dem besetzten Frankreich abgeworfen worden waren.

1943 ist außerdem das Jahr, in dem sich im Warschauer Ghetto jüdischer Widerstand gegen die deutschen Besatzer erhob, mit der Folge, dass mehr als 56.000 Menschen ermordet oder in Konzentrationslager deportiert wurden. Ihnen widmet Arnold Schönberg – selbst schon 1933 aus Deutschland über Frankreich in die USA emigriert – sein Werk »A Survivor from Warsaw« für Sprecher, Männerchor und Orchester, geschrieben im August 1947 als eine der frühesten künstlerischen Reaktionen auf den Holocaust. Nur sieben Minuten dauert es, einfach und schwer zu verstehen zugleich. Einfach, da der Sprecher, der »Überlebende«, auf Englisch erzählt, was geschieht, während die Kommandos des berlinernden Feldwebels

auf Deutsch gebrüllt werden, bis zu dem Moment, als die zusammengetriebenen Männer das »Schma Jisrael« zu singen beginnen, eines der wichtigsten Gebete des Judentums. Indessen reflektiert das Orchester das Geschehen in einer zwölftönigen Reihenstruktur, deren komplexe Bezüge sich nicht ohne Weiteres im Zeitmaß der Worte verfolgen lassen.

TATSÄCHLICH EIN ÜBERLEBENDER

In zugänglicherer Musiksprache arbeitet 1962 ein Komponist, der – anders als Schönbergs fiktiver Erzähler – tatsächlich ein Überlebender ist und aus Auschwitz in seine Wahlheimat Paris zurückkehrte. Dort berichtet Simon Laks zwar früh über seine Zeit im KZ, doch als Komponist setzt er sich erst als 60Jähriger direkt mit dem Holocaust auseinander. »Der Sarg war der Ofen des Krematoriums«, so beginnt das Gedicht »Begräbnis« von Mieczysław Jastrun, der uns auf »ein Grab aus Luft« blicken lässt, ganz wie Paul Celan in seiner »Todesfuge«. Laks, gebürtiger Pole, dessen Mutter, Schwester, Neffe die Shoah nicht überlebt haben, der einen Bruder in Warschau verlor, lässt das Klavier so etwas wie einen Legendenton anschlagen, wandernde dunkle Akkorde.

Dem unsagbaren Grauen setzt er die Kontinuität seines Musikdenkens gegenüber. Den Akkorden, den traurigen Bögen der Stimme können wir gut folgen, eine letzte tonale Gravitation ist von fern spürbar, wichtiger sind aber die Sensibilität, die Vorsicht und menschliche Wärme, mit der Laks den Worten folgt. Als großer Liedkomponist wird er erst wiederentdeckt, seit die serielle Avantgarde der Nachkriegszeit ihre jahrzehntelange Definitionshoheit verloren hat.

Die galt in Großbritannien allerdings wenig, und dort wurde 1962 ein Werk uraufgeführt, das noch Dur und Moll kennt und bis heute zum Bedeutendsten zählt, was je zum Thema »Krieg und Frieden« komponiert wurde: das »War Requiem« des 49jährigen Benjamin Britten, entstanden zur Einweihung der neuerbauten Kathedrale von Coventry – jener Stadt, über der die deutsche Luftwaffe am 14. November 1940 500 Tonnen Sprengbomben, 50 Luftminen und 36.000 Brandbomben abgeworfen hatte. »Operation Mondscheinsonate« nannten das die musikalischen Befehlshaber. Britten hatte als Pazifist den Kriegsdienst verweigert und blieb sich darin auch im »War Requiem« treu. »Was für Totenglocken gebühren denen, die wie Vieh sterben?«, sang der englische Tenor Peter Pears bei der Uraufführung. Und der deutsche Bariton Dietrich FischerDieskau sang: »Ich bin der Feind, den du

Schostakowitschs Achte ist eine Musik der verbrannten und beweinten Erde, der zerreißenden Maschinerien, der Schreie.

erschlugst, mein Freund.« Das sind Worte des Dichters Wilfred Owen, der im Ersten Weltkrieg mit 25 Jahren das Leben verlor und diesen Krieg verachtet hatte.

Britten vertonte sie eigens für diese beiden Sänger, den Engländer und den Deutschen, während der liturgische Text dem Chor, dazu einem Kinderchor und einer Sopranistin zugeteilt wurde. Der Erfolg war bahnbrechend, die Anwesenheit von Queen Elizabeth II. unterstrich auch den politischen Rang dieses Versöhnungswerkes. Auf die nukleare Aufrüstung der Supermächte in West und Ost hatte das natürlich keinen Einfluss. Natürlich? Wie »machtlos« die Kunst ist, auch sein muss, darüber lässt sich endlos nachdenken.

DER TAKT DER KEULENTRÄGER

Welche Mittel aber die Musik hat, uns unsägliches Leiden so nahezubringen, dass wir auch die unsägliche Anmaßung, Borniertheit, Dummheit und Machtgier erkennen können, die dahinter stehen, zeigt einer der großen Komponisten unserer Zeit, Steve Reich, 1937 geboren. Fast ein Klassiker ist inzwischen sein Streichquartett »Different Trains« aus dem Jahr 1988, in dem er von Band zugespielte Zeugenaussagen zu den Transporten in die Konzentrationslager zum Gegenstand und Ausgangspunkt einer eindringlichen dokumentarischen Musik macht. Sie fokussiert das Geschehen auf eine Weise, die nichts verkleinert, aber die Hörer nicht mit dem Rücken an die Wand drückt.

Reichs Technik, Sprachmelodien aus Audiodokumenten in instrumentale Patterns zu verwandeln, wird in der VideoOper »Three Tales« von 2002 aufs Visuelle ausgeweitet. Drei Fanale »technischen Fortschritts« nehmen sich Steve Reich und die Videokünstlerin Beryl Korot vor. Am erschütterndsten ist »Bikini« zu den Nuklearwaffen

Tests, die die USA bis 1958 auf den Marshallinseln durchführten, mit unabsehbaren Folgen für die dort lebenden Menschen, die hoher Strahlung ausgesetzt wurden.

Wenn da ein USOffizier den »Eingeborenen« erklärt, welch wichtiger Schritt für die Menschheit das sei, und der Rhythmus seiner Worte ins Ensemble wandert; wenn die eisige Laborsprache »test designed to measure effect on metal flesh air water« weiß auf schwarz flimmert und gleichzeitig von einem Vokalquintett gesungen wird; wenn das digital erstellte Video fast verspielt mit dem Countdown operiert, der den LiveMusikern den Takt vorgibt –dann begreift man in dieser perfekt getimten, mitunter bitter ironischen Collage nicht nur die Tragweite der monströsen Aktion. Man spürt auch die Enge in den Köpfen der Verantwortlichen. Sie haben steinzeitlichen Keulenträgern nichts voraus.

Wir sind weiterhin von solchen Keulenträgern umgeben. Aber mit ihren Arsenalen wächst der Fundus von Musik, in der wir erleben, dass die Dinge ganz anders sein könnten und werden können. Dazu muss sie nicht einmal vom Leiden erzählen, das Beschwiegene zum Klang bringen, den Krieg ins Visier nehmen. Im Oktober jenes Jahres 1915, in dem die Deutschen erstmals Giftgas eingesetzt

haben – 150 Tonnen Chlor auf sieben Kilometern Frontlänge – schreibt der 53jährige Claude Debussy einem Freund: »Es wäre mutlos, an nichts zu denken als an die verübten Schrecken, ohne den Versuch, darauf zu reagieren durch das Wiederherstellen – soweit es meine Mittel erlauben – jener Schönheit, gegen die diese ›Leute‹ wüten …« Er hat in diesem Jahr ein Trio für Flöte, Viola und Harfe komponiert, wie eine glückliche Insel, schwebend und leuchtend. Nur ein schöner Traum? Mag sein. Aber man spielt es seit es einem Jahrhundert.

M MEHR ZUM THEMA FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

A SURVIVOR FROM WARSAW

Fr, 3.5.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal NDR elbphilharmonie Orchester, Rundfunkchor Berlin alan gilbert (Leitung) Dominique horwitz (sprecher) susanna Phillips (sopran) gerhild Romberger (alt) Maximilian schmitt (tenor) John Lundgren (Bass) arnold schönberg: a survivor from Warsaw

Ludwig van Beethoven: sinfonie Nr. 9

SCHOSTAKOWITSCH ACHTE

Sa, 4.5.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal Rundfunk-sinfonieorchester Berlin

christian tetzlaff (Violine)

Vladimir Jurowski (Leitung)

Dmitri schostakowitsch: sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65

Bohuslav Martinů: Mahnmal für Lidice

Josef suk: Meditation über den altböhmischen st.-Wenzelschoral op. 35a; Fantasie für Violine und Orchester op. 24

DIFFERENT TRAINS

Di, 14.5.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal kronos Quartet

steve Reich: Different trains sowie Werke von gubaidulina, Riley, sun Ra, Vrebalov u. a.

FIGURE HUMAINE

So, 26.5.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal chorwerk Ruhr Jean-guihen Queyras (cello) sebastian Breuing (celesta) elbtonal Percussion

Florian helgath (Leitung)

Francis Poulenc: Figure humaine sofia gubaidulina: sonnengesang

LA VALSE

Sa, 1.6.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal sächsische staatskapelle

Dresden

Lang Lang (klavier) christian thielemann (Leitung)

Maurice Ravel: La valse; Ma mère l’oye (Ballettfassung); konzert für klavier und Orchester claude Debussy: ibéria

WAR REQUIEM

So, 16.6.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal sWR symphonieorchester

London symphony chorus sWR Vokalensemble stuttgart knabenchor hannover irina Lungu (sopran) allan clayton (tenor) Matthias goerne (Bariton) teodor currentzis (Leitung)

Benjamin Briten: War Requiem

Die Bilder:

Käthe Kollwitz: »Schlachtfeld« (1907) Ernst Barlach: »Massengrab« (1915)

Otto Dix: »Die Trümmer von Langemarck« (1924) Pablo Picasso: »Studie ›Weinender Kopf‹ – Skizze zu ›Guernica‹« (1937)

Das 17. Jahrhundert war wie kaum ein anderes vom Krieg geprägt. Aber auch von barocker Pracht und enormem Fortschritt in Kunst und Wissenschaft.

VON PETER REICHELTVergleicht man das subtile architektonische Programm des Grazer Schlosses Eggenberg aus dem 17. Jahrhundert mit dem Raumwidmungsplan des Tagungshotels Hilton in Köln, wird einem schlagartig der intellektuelle Tribut bewusst, den moderne Annehmlichkeiten fordern (können). Stellt Eggenberg den atemberaubenden Versuch einer totalen Spiegelung des Universums in einem repräsentativen Herrschaftsbau dar, so erschöpft sich der Kölner Mietluxus in Klischees, vermengt mit neuen astronomischen Mythen (Stichwort: »Apollo«). Der Ballsaal »Jupiter« im Parterre des Hilton Cologne hat mit dem prunkvollen »Planetensaal« auf der Beletage von Schloss Eggenberg nichts gemein, außer dass er naturgemäß der größte Saal im Haus ist und gerne von mehr oder weniger illustren Partygästen frequentiert wird. Ansonsten ist er schmucklos, »lichtdurchflutet« und (fast) barrierefrei. Magische, in einem komplexen Bildungskosmos aufgehobene Naturphilosophie dort ist ernüchternder Zweckmäßigkeit da gewichen.

Egidius Sadeler: »Kaiser Ferdinand II. triumphiert über seine Feinde« (1629)

Johannes Kepler stand zwar den Horoskopen, die er zur Aufbesserung seines Lebensunterhalts erstellte, im Detail mit einer gesunden Skepsis gegenüber. Ganz von der Hand weisen wollte der geniale Astronom einen Einfluss gewisser Himmelsphänomene auf den Menschen dann aber doch wieder nicht. Obwohl Protagonist der naturwissenschaftlichen »Entzauberung« der Welt, leuchtete Kepler mit der Fackel der Vernunft einen noch stark metaphysisch gedachten Raum aus; und das in einer der finstersten Epochen der Neuzeit, der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der sich den Menschen 1618 im Menetekel eines herbstlichen Kometen ankündigte.

Das 17. Jahrhundert ist als ein äußerst widersprüchliches Zeitalter der Kriege, Seuchen und Wetterkapriolen, eskalierender Glaubenskonflikte, Hexenverfolgungen und xenophober Ausschreitungen, aber auch barocker Prachtentfaltung, absolutistischen Größenwahns und eines enormen wissenschaftlichen Fortschritts in die Geschichte eingegangen. An seinem Beginn steht die Verbrennung des Ketzers Giordano Bruno auf dem Campo de’ Fiori in Rom. An seinem Ende wird der Große Türkenkrieg, der 1683 mit der Zweiten Wiener Türkenbelagerung begann, im Frieden von Karlowitz beigelegt.

Don Quijote und Wallenstein, Simplicius Simplicissimus und Johannes Kepler erscheinen so wie Perihel und Aphel eines entfesselten Totentanzes um eine blutrote Sonne, zu dem Jacques Callots gespenstischer Trommler – in seinem Gesicht steht blankes Entsetzen – vor dem Ballspiel auf der Piazza Santa Croce in Florenz den Takt schlägt. Die berühmte Radierung aus den 1617 veröffentlichten »Capricci di varie figure« macht böse Miene zum guten Spiel und wirkt wie eine Antizipation der kommenden Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges und seiner zahlreichen Nebenschauplätze.

Die Flammen des Krieges sind prinzipiell den höheren Formen menschlichen Strebens unzuträglich. Und dies gilt in den Annalen der oft brutalen Vergangenheit des Menschen für keinen Krieg mehr als für den Dreißigjährigen, der zwischen 1618 und 1648 in den meisten deutschen Ländern (und darüber hinaus) wütete. Die Verwüstungen und die Epidemien, die er nach sich zog, kosteten Europa letztendlich geschätzte 15 bis 30 Prozent der Bevölkerung; eine Stadt wie Augsburg verlor rund zwei Drittel ihrer Bewohner. Der Verlust für die Künste im Allgemeinen und für die Musik im Besonderen war enorm. Eine OnlineSuche im »Grove Dictionary of Music and Musicians« nach dem Schlagwort »Thirty Years War« zeitigt nicht weniger als 132 Treffer: in der Mehrzahl Namen von meist längst vergessenen Komponisten, deren Leben auf irgendeine Weise durch diesen Krieg beeinträchtigt wurde.

Der weitaus wichtigste Name ist der von Heinrich Schütz (1585–1672), dem größten unter Bachs Vorgängern in Deutschland; aber es finden sich auch Männer wie

Blankes Entsetzen im Gesicht: Jacques Callots gespenstischer »Trommler« (1617)

Andreas Hammerschmidt (1611–1675), Heinrich Albert (1604–1651), ein Cousin und Schüler von Schütz, der ein Jahr lang von schwedischen Truppen gefangen war, und Samuel Scheidt (1587–1654), ein Freund von Schütz, der erleben musste, wie jene Kapelle, die er mit viel Liebesmüh in Halle aufgebaut hatte – einer Stadt, die am Ende des Krieges ebenfalls einen großen Teil ihrer Bevölkerung verloren hatte –, in alle Winde zerstreut wurde.

Allerorts fehlten Auftraggeber und Mäzene. Fürsten feuerten ihre Musiker, und die Militärkapellen konnten die Einbußen natürlich nicht auffangen. Sie wirkten auch nicht sonderlich inspirierend, obwohl die Pauken und Trompeten um Pfeifen, Zinken und Schalmeien ergänzt wurden. Dagegen blühte das geistliche Lied. Die Bittgesänge um Frieden sind Legion, die gesungenen Trostgedichte sollten zur wahren Gottesfurcht ermuntern.

Heinrich Schütz’ Werke legen beredtes Zeugnis für die kriegsbedingte Ausdünnung der Ressourcen ab, über die er am Dresdner Hof verfügen konnte. Obgleich es ihm gelungen war, bis zum Jahre 1632 – dem Jahr, in dem Sachsen in den Krieg eintrat – 13 Sänger und eine etwa gleich hohe Anzahl an Instrumentalisten in der Kapelle zu halten, verringerten sich die Zahlen danach rasch. Diese Restriktionen waren für die bescheidenen Besetzungen verantwortlich, die etwa seine »Kleinen Geistlichen Konzerte« oder die »Symphoniae Sacrae« vorschreiben.

Wie aber lassen sich Schlachtengetümmel und Klagegesänge ganz ohne eine menschliche Stimme, allein mit dem Klang von Musikinstrumenten darstellen? Tatsächlich etablierte sich die Instrumentalmusik erst nach und nach zu einer eigenständigen, von der Vokal

musik unabhängigen musikalischen Ausdrucksform. Stand das 16. Jahrhundert noch so sehr unter dem Stern des reinen Vokalensembles a cappella, dass man es das »Zeitalter der Vokalpolyphonie« nennt, so nimmt die reine Instrumentalmusik im 17. Jahrhundert einen unablässigen Aufschwung – und dies interessanterweise in einer ziemlich eindeutigen Parallelbewegung zu wissenschaftlichen Erkenntniszuwächsen etwa in der Astronomie. Es entstehen dezidiert für Instrumente komponierte Stücke, die auf deren Klanglichkeit und technische Möglichkeiten eingehen, und die sich oft explizit als in stile moderno verfasst zu erkennen geben: Sinfonia, Canzone und Sonata. Häufig spiegeln sie als Vorläufer des späteren Konzerts Prinzipien, die einer Schlacht sehr nahekommen. Im Vordergrund steht das Konzertieren, das Wettstreiten einzelner Instrumente oder Gruppen, die gleichsam gegeneinander antreten, sich attackieren, ins Wort fallen, voranpreschen und nachfolgen, um schließlich im Gleichklang miteinander übereinzustimmen.

Die Auseinandersetzung kann schließlich bis hin zur Schlacht, zur Battaglia führen, wobei sich hier der Schwerpunkt von der Klangrede deutlich in Richtung Klangmalerei verschiebt. Die Instrumente ahmen nicht nur Säbelrasseln, Pferdegetrampel und das wüste Durcheinander des Schlachtfeldes nach, sondern auch die Pauken und Trompeten, die bei Schlachten zugegen waren und dort ihre Funktion als Signalgeber oder Ansporn zum Kampf zu erfüllen hatten.

Zu den Charakteristiken der Battaglia – vorbildlich zu studieren etwa an Claudio Monteverdis berühmtem »Combattimento di Tancredi e Clorinda« – gehören daher schnelle und stark akzentuierte Tonrepetitionen, Naturtonreihen in Nachahmung der Fanfaren der Bläsermusik, aber auch insgesamt ein aufgebrachter Duktus und zahlreiche Wechsel in Lautstärke, Metrum und Tempo.

In jedem Kampf gibt es schließlich einen Verlierer, und so mancher Anführer fand in historischen Schlachten ein jähes und tragisches Ende. Gerade im 17. Jahrhundert trifft man auf zahlreiche Klagegesänge, die dem Verlust von Kaisern, Prinzen oder Feldherren gewidmet sind. Neben den bekannten Lamenti aus italienischen Opern, etwa Monteverdis »Lamento d’Arianna«, tauchen auch in der deutschen Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts programmatische Stücke auf, in denen es Instrumenten anvertraut wird, ausdrucksstarke Klagen zum Klingen zu bringen.

Im 3. Kapitel des 3. Buches seines 1668/69 erschienenen Schelmenromans »Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch« beschwört Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621–1676), der selbst im Dreißigjährigen Krieg zwischen die Fronten geriet, ein »irdisches Zwangsparadies«, einen »totalitaristischen Traum vom Ewigen Frieden« (Georg Schmidt) herauf, bei dessen Lektüre einem heute kalte Schauer über den Rücken jagen.

Die Instrumente ahmen Säbelrasseln nach, Pferdegetrappel und das wüste Durcheinander des Schlachtfeldes.

Ein deutscher Leviathan solle, so heißt es in dieser sogenannten »JupiterSzene« des Romans, die göttlichen Friedenspläne mit einem Schwert durchsetzen, das »ein seltene Kraft an sich haben wird, Vulcanus wirds aus den Materialien verfertigen, daraus er mir meine Donnerkeil macht, und dessen Tugenden dahin richten, daß mein Held, wenn er solches entblößet und nur einen Streich damit in die Luft tut, einer ganzen Armada […] auf einmal die Köpf herunterhauen kann, also daß die armen Teufel ohne Köpf daliegen müssen, ehe sie einmal wissen wie ihnen geschehe! […] Alsdann (sagt’ Jupiter ferner) werde ich oftmals den ganzen Chorum Deorum nehmen und herunter zu den Teutschen steigen, mich unter ihren Weinstöcken und Feigenbäumen zu ergötzen, da werde ich den Helikon mitten in ihre Grenzen setzen und die Musen von neuem darauf pflanzen, ich werde Teutschland höher segnen mit allem Überfluß als das glückselige Arabiam, Mesopotamiam und die Gegend um Damasco; die griechische Sprach werde ich alsdann verschwören und nur Teutsch reden und mit einem Wort mich so gut teutsch erzeigen, daß ich ihnen auch endlich, wie vor diesem den Römern, die Beherrschung über die ganze Welt zukommen lassen werde.« – Gott bewahre!

Fr, 10.5.2024 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal

Le concert des Nations, hespèrion XXi, La capella Reial de catalunya Nedyalko Nedyalkov (kaval) yurdal tokcan (Oud) hakan güngör (kanun)

Dimitri Psonis (santur) Jordi savall (gambe und Leitung) »krieg und Frieden« vom Dreißigjährigen krieg bis zum Frieden von utrecht (1618–1713). Werke aus Orient und Okzident von heinrich schütz, samuel scheidt, Jean-Baptiste Lully, g F. händel, arvo Pärt u. a.

HATHOR CONSORT

Fr, 17.5.2024 | 20 Uhr

Laeiszhalle Großer Saal hathor consort

Dorothee Mields (sopran) Romina Lischka (gambe und Leitung)

Musik gegen »die Widerwertigkeit deß kriegs«. komponisten im Dreißigjährigen krieg: heinrich schütz, samuel scheidt, andreas hammerschmidt, heinrich albert

VOCES SUAVES

Fr, 24.5.2024 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal Voces suaves capricornus consort Basel claudio Monteverdi: Madrigali guerrieri et amorosi

Der Dirigent Vladimir Jurowski über seine Heimat Russland und den Ukrainekrieg, über künstlerische Verantwortung und Schostakowitschs Philosophie in Tönen.

VON BJØRN WOLL

Als Putin am 24. Februar 2022 die russischen Truppen in der Ukraine einmarschieren ließ, zählte Vladimir Jurowski zu den ersten Künstlern, die sich öffentlich gegen diesen Angriffskrieg positionierten. Zwei Tage danach begann der gebürtige Moskauer seine Konzerte mit dem RundfunkSinfonieorchester Berlin, wo er seit 2017 Chefdirigent ist, mit der ukrainischen Nationalhymne. Und auch an seiner anderen Wirkungsstätte, der Bayerischen Staatsoper, der er seit 2021 als Generalmusikdirektor vorsteht, setzte er programmatische Zeichen, etwa mit Prokofjews Oper »Krieg und Frieden«, die auf Tolstois pazifistischem Roman basiert.

In seinem Heimatland Russland wurde der 52Jährige wegen seiner deutlichen Worte gegen Putins Regime längst zur Persona non grata erklärt, legte seine Arbeit als Künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Sinfonieorchesters Russlands nieder. Für sein Konzert mit dem RSB im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg hat er zum Motto »Krieg und Frieden« ein ganz persönliches Programm zusammengestellt.

Wie ist das Programm zu Ihrem Konzert in der Elbphilharmonie entstanden?

Vladimir Jurowski: Am Anfang stand Josef Suks »Fantasie«, das war eine gemeinsame Idee mit dem Geiger Christian Tetzlaff, mit dem ich seit vielen Jahren befreundet bin und mit dem ich bereits viele Werke des gängigen Geigenrepertoires aufgeführt habe. Dann kam zusätzlich die Einladung zum Musikfest – und damit auch das Thema »Krieg und Frieden«. Mir fiel dann gleich ein, dass Suk zu Beginn des Ersten Weltkriegs Variationen über einen altböhmischen Choral geschrieben hat: ein Zeichen gegen die deutschösterreichische Kriegsallianz. Danach habe ich das sozusagen tschechische Thema weitergedacht – und da kam mir Bohuslav Martinu˚ in den Sinn, der für mich einer der wichtigsten Vertreter der tschechischen Musik des 20. Jahrhunderts ist. Im amerikanischen Exil hat er sein »Mahnmal für Lidice« geschrieben, ein Aufschrei und Schreckensstück als Antwort auf die barbarische Zerstörung des tschechischen Dorfs Lidice durch ein SSKommando 1942. Damit fehlte nur noch ein Werk für die zweite Konzerthälfte.

Warum fiel Ihre Wahl dabei auf die 8. Sinfonie von Schostakowitsch?

Das war für mich gar keine Frage: Es musste Schostakowitsch sein und unbedingt die 8. Sinfonie. Denn die ist für mich eine Art absoluter, weil zeitloser Mythos über den Krieg per se. Es geht nicht um irgendeinen konkreten Krieg, um keine konkreten Kriegsaktionen, irgendwelche Schlachten oder sonstige politischmilitärische Ereignisse. Es geht einfach um die Menschen und den Krieg als eine philosophische Gegenüberstellung. In gewisser Hinsicht ist diese Sinfonie ein philosophischer Aufsatz in Tönen, ich kenne kein vergleichbares Stück: Die Achte steht über den Dingen. Sie ist losgelöst von jeglichem aktuellen politischen, ideologischen oder sozialen Kontext, und sie ist tatsächlich in jeglicher Zeit – leider – nach wie vor gültig.

Ihr Vater Michail war mit Schostakowitsch befreundet und hat als Dirigent mit ihm zusammengearbeitet. Hat das Ihre Sicht auf Schostakowitsch geprägt? Auf jeden Fall. Ich muss zugeben, dass es Zeiten in meinem Leben gab, in denen ich mich von Schostakowitschs Musik aus eben diesen Gründen eher entfernt habe. Ich wollte mich irgendwie loslösen vom Einfluss meines Vaters, von seiner Überpräsenz in meinem Leben. Und damit ging einher, dass ich einen radikal kritischen Blick auf

Schostakowitsch gewann, der in unserem Haus seit meiner Kindheit eine Ikone war. Ich bin meinem Vater aber auch dankbar für die vielen Gespräche, in denen er mir mit der Partitur in der Hand bestimmte Stellen etwa der 8. Sinfonie erklärt hat. Ich habe sie erst verstanden, nachdem ich mit ihm darüber sprach. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass man sich irgendwann von einem solchen, auch wahnsinnig starken und positiven Einfluss lösen will und dann seine eigene Beziehung mit der entsprechenden Musik aufbaut. Das ist auch genau das, was mein Vater seinerseits sagte: Man darf die großen Werke der Vergangenheit nicht wie Ikonen anbeten, man muss ihre Sprache sprechen lernen und dann einen Dialog auf Augenhöhe mit ihnen führen.

Schostakowitsch ist wenige Jahre nach Ihrer Geburt gestorben, Sie haben also vermutlich keine eigenen Erinnerungen an ihn. Hat Ihr Vater Ihnen denn erzählt, was für ein Typ, was für ein Mensch Schostakowitsch war?

Nicht nur mein Vater, sondern auch meine Mutter und meine Großmutter, die den Schostakowitsch ja noch viel früher als mein Vater gekannt hat. Die haben mir sehr viel von ihm berichtet. Ich kannte aber auch viele andere Menschen aus seinem Umfeld. Seine Witwe Irina zum Beispiel, die mehrmals bei Konzerten von mir war, in denen ich seine Werke dirigiert habe. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich diesen Menschen selbst gekannt habe. Ich habe außerdem so ein »mystisches« Erlebnis mit der 15. Sinfonie, denn ich war unsichtbarerweise bei der Uraufführung tatsächlich dabei. Meine Mutter saß damals im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums neben Schostakowitsch und war bereits schwanger mit mir. Später als Kind und Jugendlicher hörte ich diese Musik dann oft zu Hause auf Platten, die mein Vater spielte.

1990 haben Sie mit Ihrer Familie Russland verlassen und sind nach Deutschland gezogen. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit in der Sowjetunion als junger Mensch?

Die Zeit ist mir immer noch sehr präsent. Ich habe die ersten 18 Jahre meines Lebens dort verbracht, also die prägenden Jahre. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und hatte eine glückliche Kindheit. Dank der Bemühungen meiner Eltern habe ich von der ganzen gesellschaftlichen Misere gar nichts mitbekommen. Als ich dann in die Schule kam, war das für mich die erste Begegnung mit der realen Welt da draußen, das war ein Schock. Später habe ich am Konservatorium in Moskau Musiktheorie studiert, als angehender Musikwissenschaftler. Damals hatte man dort wirklich die bestmögliche Ausbildung, die überhaupt irgendwo zu finden war.

Stimmt es, dass Sie zunächst gar nicht nach Deutschland wollten?

Ich wollte tatsächlich nicht. Ich war glücklich mit meiner Ausbildung, wollte dort weiter studieren. ›

»Solange es möglich war, die Zivilgesellschaft in Russland aufrechtzuerhalten, eine alternative Gesellschaft mit alternativen Werten, musste man dafür kämpfen.«

Außerdem hatte ich das Gefühl, dass ich mich endlich selbst und auch echte Freunde fürs Leben gefunden hatte. Gleichzeitig wurden die gesellschaftlichen Widrigkeiten und Probleme immer größer, es war die Zeit der Perestroika. Die brachte viel Positives, aber auch viel Unsicherheit. Außerdem hätte mich niemand von der Wehrpflicht erlöst, die kam automatisch mit dem 18. Lebensjahr. Vor allem meine Eltern hatten Angst, dass mir beim Militärdienst etwas zustößt. Denn die Sitten dort waren damals mehr als rau. Und für jemanden, der aus diesen IntelligenzlerKreisen kam, war der Militärdienst umso schwerer. Zudem lief man Gefahr, in einen der damaligen militärischen Konflikte geschickt zu werden, nach Afghanistan oder in eine der abtrünnigen Republiken, wo in den späten Achtzigerjahren immer mehr Aufstände begannen. Das war durchaus möglich, so wie man heute die jungen Rekruten in die Ukraine als Kanonenfutter schickt.

Als Russland in der Ukraine einmarschierte, haben Sie sich als einer der ersten russischen Künstler gegen den Angriffskrieg positioniert. Warum war Ihnen das so wichtig?

Wahrscheinlich wegen meiner zehnjährigen aktiven Tätigkeit in Moskau, wo ich als Künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Sinfonieorchesters, einem der wahrscheinlich wichtigsten Sinfonieorchester Russlands, eine relativ hohe Position hatte. Ich fühlte mich zwar nicht mitschuldig, aber irgendwie mitverantwortlich für das Ganze. Ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel nach der Annexion der Krim, meine Tätigkeit dort einzustellen. Das habe ich besonders nach dem Abschuss des malaysischen Flugzeugs im Juli 2014 auch wirklich erwogen. Ich war damals schockiert und kurz davor, einen Brief zu schreiben und abzudanken. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das Orchester braucht mich. Und auch die Menschen, die in unsere Konzerte kamen, brauchten uns. Das heißt, solange es möglich war, die Zivilgesellschaft dort aufrechtzuerhalten, eine alternative Gesellschaft mit alternativen Werten, musste man dafür kämpfen.

Wie haben Sie das gemacht?

Ich hatte damals tatsächlich eine Carte blanche, mir konnte keiner in die Programme reinreden – und das habe ich zu hundert Prozent zur Weitervermittlung der liberalen

und demokratischen Werte verwendet. Aber es begann sich langsam fester und fester zu schrauben, was die Programmgestaltung angeht. Ganz am Ende, da merkte man dann: Die Ideologie gewinnt wieder die Oberhand. Und dennoch gehörte ich zu denjenigen, die bis zum Schluss, die noch einen Tag vor Kriegsbeginn gesagt haben: Ihr werdet sehen, es wird nichts passieren, das ist nur Säbelrasseln. Ich war tatsächlich überzeugt davon.

Die Situation war sicher auch für Sie persönlich schwierig, denn Teile Ihrer Familie kommen aus der Ukraine.

Es war ein Schock! Gut die Hälfte meiner Familie stammt aus der Ukraine. Sie gehörten zwar nicht der ukrainischen Nationalität an, aber meine Mutter hat in Kiew studiert und sprach Ukrainisch, genauso wie meine Oma, die 2014 gestorben ist. In meiner Kindheit fuhren wir jedes Jahr nach Kiew, um unsere Verwandten zu besuchen, das war ein Teil meiner Heimat. Dieser Krieg, diese ganze Situation erschien mir so absurd. Wenn wir uns die Umstände im Donbas ansehen, müssen wir aber anerkennen, dass die ukrainischen Regierungen der letzten 30 Jahre auch nicht immer gerecht gehandelt haben, da gab es durchaus eine Diskriminierung der russischen Bevölkerung. Aber das ist kein Grund, einen solchen Krieg anzufangen.

Ihr klares Statement gegen den Krieg blieb für Sie allerdings nicht ohne Folgen, bereuen Sie es?

Es kann keine Rechtfertigung für eine solche Barbarei geben, insofern bereue ich meine emotionale Reaktion von damals überhaupt nicht. Allerdings bedaure ich, dass ich infolge dessen keine Möglichkeit mehr habe, nach Russland zu gehen, um meine Freunde zu sehen und dort Musik zu machen. Obwohl ich unter den aktuellen Umständen dort gar keine Musik machen würde. Selbst wenn 90 Prozent der Menschen, die zu uns ins Konzert kommen, Gleichgesinnte wären, könnten immer noch zehn Prozent HurraPatrioten darunter sein. Und mit diesen Menschen will ich im Moment wirklich nichts zu tun haben. Das ist für mich purer Faschismus, was dort betrieben wird. Es erinnert mich fatal an die Dreißigerjahre in Deutschland, wie Andersdenkende heute in Russland verfolgt und diskriminiert werden. Ich würde sagen, die Innenpolitik Putins gegenüber seinen eigenen Mitbürgern ist für mich im Moment ein noch stärkerer Grund, nicht dahin gehen zu wollen, als der Krieg gegen die Ukraine.

Gerade zu Kriegsbeginn war der Druck auf russische Künstler hoch, sich deutlich gegen den Krieg auszusprechen. Wie erleben Sie das heute?

Der Druck war tatsächlich da. Es sind dabei auch Ungerechtigkeiten passiert, dass etwa Konzerte von Künstlern ohne einen triftigen Grund abgesagt wurden. Auch der Umgang mit dem russischen Repertoire war nicht immer richtig. Sei es in der Musik, im Theater oder der Literatur, wo tatsächlich der Versuch unternommen wurde, einen

Jurowski bei Proben mit dem RSB: »Ich denke, dass richtige Kunst die Fähigkeit besitzt, Ereignisse von früher zu transzendieren.«

ganzen Teil der Weltkultur, nämlich die russische Kultur, erst einmal stumm zu schalten. Das ist ja genau das, was Putin will, es rechtfertig seine Handlungen. Gott sei Dank ist das in Deutschland und auch im anderen westlichen Ausland inzwischen anders. Nur Skandinavien ist ein bisschen problematischer, und ganz schwierig sind die an Russland angrenzenden osteuropäischen Länder wie Polen und auch die baltischen Staaten. Aber insgesamt hat sich die Lage doch entspannt, und wir sehen zum Beispiel hier in München an der Bayerischen Staatsoper, dass die Einladung von Künstlern aus Russland, wenn sie nicht eindeutig und nachweisbar mit Putins Regierung in Verbindung stehen, gar kein Problem ist. Nur dass die Menschen nicht direkt reisen können, sie müssen daher über die Türkei oder über die Arabischen Emirate kommen.

Was kann Musik, was kann Kunst, was können Sie als Künstler ganz konkret in Zeiten wie diesen überhaupt tun?

Vor einigen Monaten haben wir in Berlin mit dem Rundfunkorchester Beethovens »Missa solemnis« gespielt. Das schien damals eine direkte Antwort auf die Ereignisse in Israel zu sein, wenn im »Dona nobis pacem«, der Bitte um inneren und äußeren Frieden, plötzlich die apokalyptischen Kriegstrompeten ihre Fanfare schmettern. Das ist

erschreckend, weil Beethoven vor 200 Jahren etwas erschuf, was heute immer noch eine wahnsinnige Aktualität besitzt. Ich denke, dass richtige Kunst, die hohe Kunst, tatsächlich die Fähigkeit besitzt, Ereignisse von früher zu transzendieren, sie emotional und philosophisch zu verarbeiten –und gleichzeitig auch die Fähigkeit, alle Ereignisse der Zukunft, vor allem die tragischen, voraussagen zu können. Wenn wir nach irgendeiner Tragödie auf der Welt etwa Bachs »hMollMesse« hören, haben wir das Gefühl, die Musik sei speziell für dieses Ereignis komponiert. Das ist für mich die Kraft dieser transzendierenden Emotion, die in allen großen Kunstwerken zu finden ist.

VLADIMIR JUROWSKI

Sa, 4.5.2024 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal Rundfunk-sinfonieorchester Berlin Vladimir Jurowski (Leitung), christian tetzlaff (Violine) Bohuslav Martinu˚: Mahnmal für Lidice Josef suk: Meditation über den altböhmischen st.-Wenzelschoral op. 35a; Fantasie für Violine und Orchester op. 24 Dmitri schostakowitsch: sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.

Diesmal …

VON CLEMENS MATUSCHEK

ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

LUDWIG VAN BEETHOVEN: WELLINGTONS SIEG

Damals, als es noch keine BlockbusterKriegsfilme gab, musste es eben die Musik richten. »Battaglia« genannte Stücke machten den Schrecken und die vermeintliche Glorie des Kampfes für jedermann erlebbar – vom sicheren Plüschsessel im Konzertsaal aus. Populär wurden diese konzertanten Hörspiele Mitte des 17. Jahrhunderts als Reaktion auf den Dreißigjährigen Krieg. Den zweifelhaften Höhepunkt des Trends stellt Beethovens musikalische Imitation der Schlacht bei der nordspanischen Stadt Vitoria in den Napoleonischen Kriegen 1813 dar. Darin lässt er britische und französische Märsche und militärische Trompetensignale antreten, bevor mit einem Großaufgebot an Trommelfeuer und Kanonenschlägen im Orchester die eigentliche Schlacht entbrennt. Am Ende erklingt die siegreiche britische Hymne. Ausgerechnet dieses groteske Werk wurde zu Beethovens Lebzeiten sein größter Hit.

BENJAMIN BRITTEN: WAR REQUIEM

1940 legte die deutsche Luftwaffe die englische Industriestadt Coventry in Schutt und Asche. Die massive Bombardierung unter dem zynischen Decknamen »Operation Mondscheinsonate« zerstörte auch die berühmte Kathedrale. Direkt neben ihren Ruinen wurde später ein modernes Gotteshaus errichtet, genau wie bei der Berliner Gedächtniskirche. Zu ihrer Einweihung 1962 steuerte Englands wichtigster Komponist Benjamin Britten – der schon wenige Wochen nach Kriegsende mit Yehudi Menuhin für Überlebende im KZ BergenBelsen gespielt hatte – das höchst ergreifende »War Requiem« bei, das sowohl die Opfer beweint als auch Frieden und Versöhnung verkündet. Sichtbarstes Zeichen dafür war die Wahl der Solisten: die russische Sopranistin Galina Wischnewskaja, der englische Tenor Peter Pears (Brittens Lebenspartner) und der deutsche Bariton Dietrich FischerDieskau.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: JOSHUA

Musikwerke, die sich mit Krieg und Frieden beschäftigen, gibt es viele. Nur selten aber wird die Musik selbst zur Waffe. In Francis Ford Coppolas VietnamDrama »Apocalypse Now« nutzen die Amerikaner Wagners »Walkürenritt« während eines HubschrauberAngriffs zur psychologischen Kriegsführung. Noch viel konkreter wird es im Alten Testament, wenn die Posaunen bzw. SchofarHörner der jüdischen Armee die Mauern des belagerten Jericho einstürzen lassen. Das zu vertonen ist natürlich ein echter Leckerbissen, den sich ein gewiefter Komponist wie Händel nicht entgehen ließ – zumal er damit die Macht der Musik beweisen konnte. Ohnehin hatte er sich, als seine Operntruppe pleiteging, auf das geistliche Oratorium verlegt, das ein besseres KostenNutzenVerhältnis bot. Die JerichoSzene in »Joshua« gestaltete er mit einem pompösen BlechbläserMarsch (den er allerdings bei einem Kollegen abschrieb) und panisch zitternden Chorsängern.

CHARLES IVES: THREE PLACES IN NEW ENGLAND

Ives gilt als ein Maverick der Musikgeschichte und, obwohl zu Lebzeiten praktisch unbekannt, als erster wahrhaft amerikanischer Komponist. In seinen Werken überlagerte er oft mehrere Ebenen von Texturen und musikalischen Zitaten: Kirchen und Volkslieder, Spirituals, Kunstmusik und Militärmärsche, die er bei seinem Vater aufgeschnappt hatte, einem Bandleader der US Army. Diese auf tonale und stilistische Kollisionen keine Rücksicht nehmende CollageTechnik kommt auch bei den »Three Places in New England« von 1914 zur Anwendung. Die ersten beiden Sätze sind von Denkmälern inspiriert: für eines der ersten ausschließlich aus Schwarzen bestehenden SezessionskriegsRegimenter und für Israel Putnam, einen General im Unabhängigkeitskrieg. Im dritten Satz blickt Ives selbst friedlichnachdenklich auf die Geschichte und den strömenden Housatonic River.

KRZYSZTOF PENDERECKI: THRENOS

Geboren 1933, wusste der polnische Komponist Krzysztof Penderecki nur zu gut, welch fragiles Gut der Frieden ist: »Ein Onkel von mir wurde als hoher Offizier in Katyn getötet, ein anderer war im Widerstand und wurde in Warschau erschossen.« Den Opfern des AtombombenAbwurfs auf Hiroshima widmete er 1961 sein Werk »Threnos« – was im Altgriechischen Weh oder Totenklage bedeutet – für 52 Streicher. Wobei dieser Terminus viel zu kurz greift: Gemäß der grafisch notierten Partitur streichen die Musiker nicht nur, sondern sägen, drücken, quetschen, zupfen, reißen, spielen auch auf Korpus, Steg und Saitenhalter. Die Musik schwankt zwischen HorrorKreischen, wuchtigen ClusterBallungen und grenzenloser Leere. Den tonangebenden Serialisten der NeueMusikSzene mit ihren kleinteiligen Konstruktionen blieb der Mund offen stehen angesichts solch hemmungsloser Intensität, dem Publikum erst recht.

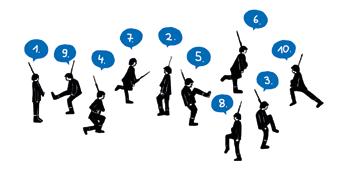

MAURICIO KAGEL: ZEHN MÄRSCHE, UM DEN SIEG ZU VERFEHLEN

»Wenn ich von der Kriegskunst so viel verstünde wie von der Tonkunst, würde ich Napoleon besiegen«, meinte Beethoven angeblich einmal. Bei Mauricio Kagel ist es umgekehrt: Wenn alle Armeen nach seiner Musik marschierten, gäbe es keinen Krieg mehr auf der Welt. Die Soldaten würden aus dem Takt geraten, stolpern, sich gegenseitig über den Haufen laufen, auf einem Bein hüpfen, mittendrin stehenbleiben und sich kaputtlachen. Und dann Arm in Arm nach Hause gehen. Kagels MarschParodie von 1979 ist typisch für den argentinischdeutschen, lange in Köln wirkenden Komponisten, dem Schalk der Neuen Musik. Er schrieb ein Solo für Dirigent, ein Stück für 111 Radfahrer und das dadaistische Werk »Staatstheater«, das 1971 an der Hamburgischen Staatsoper für einen Skandal sorgte. Wie seinem GeistesBruder Till Eulenspiegel ging es ihm dabei aber stets um tiefere Weisheiten: »Nur Leute, die Humor haben, sind unerbittlich ernst.«

JOHN LENNON: GIVE PEACE A CHANCE

In den Flitterwochen kann man ruhig mal ein bisschen länger im Bett bleiben. Dachten sich wohl auch John Lennon und seine frisch angetraute Frau, die AvantgardeKünstlerin Yoko Ono – und verbrachten im März 1969 die gesamte Zeit im Bett ihrer Suite im HiltonHotel Amsterdam. »Kommt und redet mit uns über den Frieden«, lautete ihre Einladung an die Presse, die das gern annahm, wohl weil das Paar kurz zuvor auf dem Cover der ersten gemeinsamen LP nackt posiert hatte. Doch Lennon und Ono ging es tatsächlich um den Weltfrieden, für den sie sich auf dem Höhepunkt der Beatlemania, der HippieBewegung und des VietnamKrieges mit ihrer Popularität einsetzen wollten. Zwei Monate später wiederholten sie ihre »Bedin« getaufte Aktion in Montreal, wobei auch der FlowerPowerSong »Give Peace a Chance« entstand und aufgenommen wurde –die erste SoloSingle eines Beatle überhaupt. Schlussendlich sollte der Song also weniger das Ende des Krieges einläuten als vielmehr das Ende der Band.

M DIE PLAYLIST ZUM LEXIKON FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/PLAYLIST

»Nur wenn es gelingt, aus dem Alltag herauszutreten, kommt es zum Imaginären«: Sofia Gubaidulina in ihrem Haus in Appen (2020)

Sofia Gubaidulina und ihre im besten Sinn überwältigende Musik

VON SIMON CHLOSTADas vielleicht schönste Zitat über Sofia Gubaidulina stammt vom Dirigenten Simon Rattle: Sie sei wie ein »fliegender Einsiedler«, denn sie befinde sich immer »auf einer Umlaufbahn und besucht nur gelegentlich terra firma. Ab und zu kommt sie zu uns auf die Erde und bringt uns Licht und geht dann wieder auf ihre Umlaufbahn.« Wer der mittlerweile 92jährigen Komponistin einmal begegnen durfte, bekommt eine Ahnung davon, was Rattle gemeint haben könnte: Gubaidulina scheint in ihrer eigenen Welt zu leben; es umgibt sie eine tiefe Aura, wie sie nur ganz große Künstlerinnen und Künstler besitzen, zugleich wirkt sie unnahbar, fast scheu. Eigentlich kaum zu glauben, dass aus den Gedanken dieser zierlichen Person derartige Klänge entstehen. Ihre Werke sind oft düster und gewaltig, verlangen einen riesigen Orchesterapparat – Überwältigungsmusik im besten Sinne.

Geboren wurde Sofia Gubaidulina 1931 in Tschistopol in der autonomen russischen Republik Tatarstan. Sie studierte in Kasan und am Moskauer Konservatorium und ist seit 1963 als freischaffende Komponistin tätig. In der Sowjetunion fanden ihre Werke jedoch kaum Beachtung und wurden zeitweise mit einem Aufführungsverbot belegt – sie entsprachen nicht den Vorgaben des Sozialistischen Realismus, der jede Form von Abstraktion ablehnte. Ihren Lebensunterhalt verdiente Gubaidulina in dieser Zeit unter anderem mit Filmmusik.

Es war Dmitri Schostakowitsch, der sie ermutigte, auf ihrem »Irrweg« weiterzugehen. Politischer Aktivismus stand für sie dabei allerdings nicht im Vordergrund. »Es war vielmehr eine ideologische Angelegenheit. Es ging um die Frage der Freiheit«, erzählte sie bei einem Gespräch vor vier Jahren bei ihr zu Hause. »Ohne die hätte ich als Komponistin nicht weiterleben, ohne eine freie Seele nicht schreiben können. Da gab es nur ein Entwederoder. Aber eine freie Tätigkeit war in diesem Regime nicht möglich. Ich war nicht gefährlich, das Problem war nicht meine Musik, die war eigentlich egal. Aber der Wunsch nach Freiheit lag in meinen Augen.«

Längst muss Gubaidulina nicht mehr um Anerkennung kämpfen. Ihre Musik wird von Dirigenten wie Christian Thielemann und eben Simon Rattle geschätzt und von Orchestern wie den Berliner Philharmonikern und dem Gewandhausorchester Leipzig aufgeführt. Das OnlineMagazin »Bachtrack« hat sie gerade erst zur meistgespielten Komponistin der Welt gekürt. Doch auch unabhängig vom Geschlecht zählt sie zu den am höchsten geehrten klassischen Musikschaffenden, ausgezeichnet mit Preisen wie dem schwedischen Polar Music Prize, dem japanischen Praemium Imperiale und in Deutschland mit dem Bundesverdienstkreuz. Ihre Trophäen muss manin ihrem Wohnzimmer jedoch regelrecht suchen. Spricht man sie darauf an, beginnen ihre Augen trotzdem

zu strahlen. Stolz zeigt sie ihren Besuchern den Goldenen Löwen der MusikBiennale Venedig und die Goldmedaille der Royal Philharmonic Society London. Bereits seit 1992 lebt die Komponistin in einem von Bäumen umringten Haus in Appen, einer kleinen Gemeinde nordwestlich von Hamburg. Ihr Nachbar war der 2012 verstorbene russische Komponist Viktor Suslin, mit dem sie in den Siebzigerjahren eine Improvisationsgruppe gründete. Seine Witwe, die Klavierpädagogin Julia Suslin, lebt noch heute dort. Gubaidulina selbst war dreimal verheiratet; ihre Tochter, an die ein Bild im Wohnzimmer erinnert, verstarb bereits vor einigen Jahren. Appen hat sich Gubaidulina vor allem wegen der Nähe zu ihrem Verlag Sikorski ausgesucht – und weil ihr dieser entlegene Ort die nötige Freiheit und Ruhe für ihre Arbeit gibt. »Ich brauche Stille und Einsamkeit«, so die Komponistin, die die »Befreiung vom alltäglichen Leben« als die wichtigste Voraussetzung bezeichnet. »Nur wenn es gelingt, aus dem Alltag herauszutreten, kommt es zum Imaginären.« Ihre Kompositionen entstehen dabei ausschließlich am Schreibtisch. An ihren Flügel, den ihr einst Mstislaw Rostropowitsch schenkte, setzt sie sich nur noch, »wenn es die Zeit erlaubt«. Ansonsten äußert sich Gubaidulina, die auch Deutsch spricht, nur ungern über ihre Musik. Erst recht nicht während des Kompositionsprozesses, in dem sie sich nach eigener Aussage vollständig für das Werk aufopfert – nur keine Ablenkung!

Gesagt und geschrieben wurde über ihre Musik trotzdem viel. Sie sei »verkopft, aber ohne, dass dieser Kopf je im Vordergrund steht«, sagte etwa AnneSophie Mutter, die Widmungsträgerin ihres Zweiten Violinkonzerts »In tempus praesens« aus dem Jahr 2007 – und spielte damit einerseits auf die mathematischen Konzepte an, die Gubaidulina ihren Kompositionen zugrunde legt, andererseits auf die enorme emotionale Wirkung, die diese Musik trotz ihres Intellekts stets ausstrahlt. Ihre Klänge berauschen und entfalten eine suggestive Kraft, sind aber niemals plakativ. Und obwohl die Schöpferin meist auf traditionelle Kompositionsformen und methoden zurückgreift, klingt ihre Musik auf bemerkenswerte Weise neu. Fast immer kreisen Gubaidulinas Werke um ihr zentrales Lebensthema, ihren Glauben. »Ich kann mir keine Kunst vorstellen, die sich nicht zum Himmel, zum Vollkommenen, zum Absoluten wendet«, hat sie einmal ihr musikalisches Credo beschrieben. 1970 ließ sie sich russischorthodox taufen. Ihre Verbundenheit mit dem göttlichen Kosmos prägt ihr gesamtes Schaffen und offenbart sich in zahlreichen religiös inspirierten Werktiteln. So bereits bei ihrem Ersten Violinkonzert »Offertorium«, das die damals 50Jährige 1981 für Gidon Kremer schrieb und das für sie den internationalen Durchbruch bedeutete. In Hamburg ist nun ihr erst 2022 ›

uraufgeführtes Orchesterwerk »Der Zorn Gottes« zu hören, in dem Gubaidulina mit geradezu apokalyptischen Klängen eine musikalische Erzählung des Jüngsten Gerichts entwirft.

Wenn nicht unmittelbar religiös, dann sind ihre Kompositionen meist von Dichtung inspiriert. Ihr Drittes Violinkonzert etwa trägt den Titel »Dialog: Ich und Du« (2018) und bezieht sich auf das gleichnamige Buch Martin Bubers aus dem Jahr 1923, in dem der jüdische Philosoph und Theologe die Beziehungen von Menschen beschrieb. Oft sind Gubaidulinas Quellen aber noch viel älter. In der außergewöhnlichen Besetzung für Chor, Cello und Schlagzeug vertonte sie 1997 mit dem die Schöpfung preisenden »Sonnengesang« des Heiligen Franz von Assisi aus dem 13. Jahrhundert das älteste bekannte Zeugnis der italienischen Literatur.

Auch bei ihrem Vierten Streichquartett handelt es sich um eine – wenn auch sehr abstrakte – »musikalische Reaktion auf die schöpferische Welt« eines Literaten, nämlich T. S. Eliot. Dessen Gedanken über »die Geburt des ›echten Echten‹ aus dem ›unwirklich Künstlichen‹« übersetzt Gubaidulina in verschiedene, zum Teil vom Quartett vorab auf Tonband aufzuzeichnende Klangschichten, die zudem um FarblichtProjektionen ergänzt werden. Das Kronos Quartet hat diese innovative Synthese aus Klang und Licht 1993 in der New Yorker Carnegie Hall uraufgeführt (und kommt damit nun zur Feier seines 50. Jubiläums auch in die Elbphilharmonie).

Leidenschaft für außereuropäische

Instrumente: Sofia Gubaidulina mit einer Sitar aus ihrer Sammlung (1993)

Gubaidulinas besondere Vorliebe für düstere, tiefe Klangfarben wiederum zeigt sich etwa bei ihrem Konzert für Fagott und tiefe Streicher (1975), ebenso bei dem einsätzigen Werk »Am Rande des Abgrunds« (2003) für sieben Celli und zwei mit Wasser gefüllte Aquaphone, deren Klang an Walgesänge erinnert. Zugleich steht dieses Stück exemplarisch für Gubaidulinas Interesse an einem Instrumentarium, das über die traditionelle Orchesterbesetzung hinausgeht; die Komponistin selbst besitzt eine ganze Sammlung außereuropäischer Instrumente und greift auf diese auch regelmäßig in ihren Arbeiten zurück.

Trotz all der Anerkennung und des persönlichen Erfolgs blickt Gubaidulina eher pessimistisch auf die Gegenwart. »Warum ist der Hass in der Welt so gewachsen, obwohl das Leben doch eigentlich durch den technologischen Fortschritt immer leichter für den Menschen wird?«

Auch aus diesem Grund hat sie vor einigen Jahren das Oratorium »Über Liebe und Hass« geschrieben, das 2016 in Tallinn zur Uraufführung kam und als ihr Opus summum gilt. »Ich habe sehr alte Texte aus der Bibel gewählt, um etwas Allgemeingültiges zu schaffen und zu zeigen, dass die Gegensätze Liebe und Hass schon immer existiert haben. Allerdings scheint mir diese Diskrepanz heute unüberwindbarer als in der Vergangenheit.« Liebe dorthin tragen, wo Hass regiert – so hat sie einmal ihr künstlerisches Anliegen beschrieben. Und wenn sie das schon nicht politisch verstanden wissen möchte, so ist es doch zutiefst menschlich.

M MEHR ZU SOFIA GUBAIDULINA FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

SCHWERPUNKT SOFIA GUBAIDULINA

Mi, 8.5.2024 |20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal hr-sinfonieorchester

Maxime Pascal (Leitung) Baiba skride (Violine) sofia gubaidulina: Dialog: ich und Du / 3. Violinkonzert; Der Zorn gottes sowie Werke von strawinsky und Messiaen

Di, 14.5.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal kronos Quartet sofia gubaidulina: streichquartett Nr. 4 sowie Werke von Reich, Riley, sun Ra, Vrebalov u. a.

So, 26.5.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal chorwerk Ruhr Jean-guihen Queyras (cello) sebastian Breuing (celesta) elbtonal Percussion Florian helgath (Leitung) sofia gubaidulina: sonnengesang sowie Musik von Poulenc

Do, 30.5.2024 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal David spranger (Fagott) Mitglieder des NDR elbphilharmonie Orchesters Marin alsop (Leitung) sofia gubaidulina: am Rande des abgrunds; Mirage – Die tanzende sonne (Fata Morgana); konzert für Fagott und tiefe streicher

VON ALBRECHT SELGE

ILLUSTRATIONEN KATRIN FUNCKE

Eine der friedvollsten Kompositionen der Musikgeschichte ist ein Kind des Krieges. Die Uraufführung von Olivier Messiaens »Quatuor pour la fin du temps« gehört zu den großen Legenden der Musik des 20. Jahrhunderts. Wobei der Legendenstatus bereits signalisiert, dass man das eine oder andere Detail mit Vorsicht genießen sollte. Oder allegorisch.

Das »Quartett für das Ende der Zeit« wurde am 15. Januar 1941 in einer Baracke im Kriegsgefangenenlager Stalag VIII A in der Nähe des schlesischen Görlitz zum ersten Mal gespielt. Wenn Messiaen sich später erinnerte, dass bei dieser Aufführung 5000 Zuhörer dabei gewesen seien, dann darf man sich daran erinnern, was wir in der Schule über die Symbolik biblischer Zahlenangaben gelernt haben. Konkreter: über die »Speisung der 5000«, von der alle Evangelien berichten. Da geht es weder um eine göttliche Wunderkantine noch um eine statistisch exakte Fütterungsbilanz, sondern um das höhere, wahre Sattwerden vieler, potenziell aller Menschen. Im gleichen höheren Sinn dürfte auch Messiaens Verklärung der Rezeption des Publikums, bunt gemischt vom Hilfsarbeiter bis zum Geistlichen, zu verstehen sein: »Nie wieder hat man mir mit solcher Aufmerksamkeit und solchem Verständnis zugehört wie damals.«

Das alles trotz sehr reellem Hunger, der auch in die Entstehung des Werks selbst hineinwirkte, wie Messiaen beschrieb: »Während meiner Gefangenschaft löste der Nahrungsmangel bei mir farbige Träume aus: Ich sah den Regenbogen des Engels und ein seltsames Kreisen von Farben.« Auch dürfte es auf der physischen Ebene bitterkalt gewesen sein in der elenden Baracke des Kriegsgefangenenlagers, das uns nur im Vergleich mit den Konzentrations und Vernichtungslagern der Nazis als ein irgendwie begünstigter Ort erscheinen kann. Mancher Hörer dürfte auch, rein musikalisch, eher ratlos gewesen sein angesichts der fremdartigen Klänge, mit denen er da konfrontiert wurde. Aber auf einer anderen Ebene wurden gewiss viele satt – nicht aus fünf Broten und zwei Fischen, sondern aus vier ziemlich lädierten Instrumenten,

die eine wundersame Tonvermehrung in den leidenden Herzen bewirkten. (Und ich glaube, dieses Sattwerden aus der Fremdheit ist ein Ideal, von dem wir im heutigen, dankenswert gutgewärmten Konzertleben immer mal wieder träumen sollten und dem wir uns in den besten Momenten des Hörens annähern dürfen.)

Die seltsame Besetzung des »Quatuor pour la fin du temps« war aus Zufällen geboren: Der Klarinettist Henri Akoka war einer von tausenden gefangenen französischen Soldaten, mit denen der zur Landesverteidigung eingezogene 31jährige Messiaen ein halbes Jahr zuvor westlich von Nancy auf den Abtransport in deutsche Gefangenenlager wartete. Dort, auf freiem Feld, hatte Akoka den Mitgefangenen bereits eine solistische Komposition vorgespielt, die Messiaen für ihn geschrieben hatte. Wie anders als im deutschen Winter wird, trotz aller bedrückenden Umstände, in diesem französischen Sommer noch jenes Stück, »Abîme des oiseaux« (»Abgrund der Vögel«), geklungen haben. Es bildet das faszinierende Zentrum des achtsätzigen »Quatuor«, welches Messiaen später im Stalag VIII A um den Abgrund herum schuf, auch unter Verwendung einiger älterer Kompositionen aus dem Gedächtnis heraus. Ein kunstsinniger deutscher Offizier richtete ihm dafür einen Komponierplatz inklusive Papier und Stiften ein. Und weil neben dem Klarinettisten Akoka auch ein Geiger und ein Cellist gefangen waren und Messiaen selbst vorzüglich Klavier spielte, ergab sich die Besetzung des Quartetts wie von selbst – aus der Not der Umstände.

VON ALLEN PAROLEN ENTFERNT

Als eine legendärsymbolische Behauptung muss man es auch lesen, wenn der New Yorker Musikkritiker Alex Ross in seinem immer wieder lesenswerten Buch über die Musik des 20. Jahrhunderts, »The Rest is Noise« (2007), schreibt, dass »in jener kalten Winternacht des Jahres 1941 die Ära der Avantgarde begonnen hatte«. Das ist, in gut amerikanischem story-telling, zumindest überpointiert. Was Avantgarde erwartenden Ersthörern des »Quatuor«

irritierend in die Ohren fallen dürfte, sind die pendelnden Süßheiten des fünften und des finalen achten Satzes, Lobpreisungen der Ewigkeit und der Unsterblichkeit Jesu, die betörend schmeicheln und hart am Kitsch segeln. Was für uns völlig undogmatische Hörer anno 2024 natürlich gar kein Einwand sein soll! Das ist wunderschön; aber Pierre Boulez oder Luigi Nono hätten spätestens beim verklärenden EDurSchluss die progressive Krätze gekriegt.

So wie sie auch Messiaens größtes Erfolgsstück überhaupt, die in den Nachkriegsjahren entstandene »TurangalîlaSinfonie« mit ihrem ekstatischen Überschwang, entschieden nicht liebten. Ganz im Gegensatz zum allgemeinen Konzertpublikum, das sich von diesem gewaltigen melomanen Liebesrausch, in dem die Sterne vor Freude bluten, bis heute begeistert berauschen lässt. Den fünften Satz, »Joie du Sang des Étoiles«, nannte Simon Rattle in seiner Fernsehserie über die Musik des 20. Jahrhunderts, als er gefragt wurde, ob es nicht irgendein Stück aus dieser Zeit gebe, das Hörende, ohne zuvor irgendetwas darüber wissen zu müssen, schlicht und einfach mitreiße. Ein klein bisschen kann es wirken, als sei Olivier Messiaen in die Nachkriegsavantgarde gekommen wie der Pontius ins Credo. In kaum einem Buch über den Serialismus dürfte der Hinweis fehlen, dass Messiaens Klavierstück »Mode des valeurs et d’intensités« immense Bedeutung für die Idee hatte, die Konstruktion von Musik (pseudo)wissenschaftlich durchzudeterminieren. Während Schönbergs ZwölftonMethode lediglich die möglichen Abfolgen einer Reihe ebenjener zwölf Töne bestimm

te, übertrug Messiaens Stück solch konsequente Striktheit auf weitere »Parameter« der Musik wie Tondauern oder (darauf konnte wohl nur ein Franzose kommen) Tonfarben. Dass Messiaen bei den Darmstädter Ferienkursen 1952, quasi im Jerusalem des musikalischen Fortschritts, seine »Mode des valeurs et d’intensités« vorspielte, wurde etwa für Karlheinz Stockhausen zu einem OffenbarungsErlebnis: »Klangmaterial in all seinen Eigenschaften voll durchkonstruiert!« Statt Tondichtung eine Art Tonbauingenieurswesen, das manchem arg unmusikalisch erschien (und erscheint). Stockhausen wie Boulez wurden einige Jahre lang zu verbissenen Großinquisitoren der neuen Methode.

VIELLEICHT PROPHETISCH

Messiaen aber, der gar keine neue »wissenschaftliche« Musikreligion stiften wollte, sondern vielleicht nur mal was ausprobiert hatte, bemerkte dazu später: »Ich habe mich sehr an der völlig übertriebenen Bedeutung gestört, die man einem kleinen Werk, das nicht mehr als drei Seiten umfasst (…), unter dem Vorwand beigemessen hat, dass es den Beginn der seriellen Aufspaltung im Bereich der Anschlagsarten, der Dauern und der Farbintensitäten, kurz aller musikalischen Parameter bezeichne. Diese Musik ist vielleicht prophetisch gewesen, historisch bedeutsam, aber in musikalischer Hinsicht ist sie nichts und wieder nichts.«

Auch was das Temperament angeht, unterschied sich der 1908 geborene Messiaen merklich von den etwa

bodenständig, dabei gläubig den Himmel ersehnend.

20 Jahre jüngeren Einpeitschern des Fortschritts. Über seinen Konservatoriumsschüler Boulez bemerkte er später: »Er war wie ein bei lebendigem Leib gehäuteter Löwe, er war schrecklich.« Umgekehrt beschieden Boulez und Iannis Xenakis ihrem Lehrer später übereinstimmend »Großzügigkeit«. Und ausgerechnet Stockhausen, der nach Ligetis Aussage immer »Jünger« um sich scharen wollte, schrieb schon 1958: »Messiaen versuchte nicht, mich zu überzeugen. Darum war er ein guter Lehrer.«

Es lag wohl eher an seinen Schülern, die er inspirierte, aber nicht lenkte, wenn Messiaen seinerzeit manchem als Oberteufel der Umstürzler galt. Francis Poulenc schrieb in einem Brief an Darius Milhaud von einer »fanatischen Sekte«, die er »Messiaenisten« nannte. Dabei empfahl Messiaen seinen radikalen Schülern schon 1945 »ein wenig himmlische Sanftmut«. Im Grunde galt für ihn noch immer, was er knapp zehn Jahre zuvor gemeinsam mit drei anderen jungen Komponisten formuliert hatte: Es gehe darum, »mit neuen Mitteln eine neue und kühne Ausdruckswelt zu erschließen und Werke zu verbreiten, die jugendlich, frei und von revolutionären Parolen ebenso weit entfernt sind wie von akademischen«. In der geradezu fanatischen Hochzeit des Serialismus verlegte er sich darauf, systematisch bis manisch Vogelstimmen aufzuzeichnen und zu katalogisieren.

VÖGEL, BIENEN, FREUDE

In späteren Jahren zog Messiaen nochmal ein Fazit seines Verhältnisses zur radikalen Avantgarde der 1950er: »Ich hatte menschliche Pläne – schließlich bin ich ein Mensch. Ich bin auch den Moden meiner Zeit gefolgt; so habe ich zu einem bestimmten Zeitpunkt seriell komponiert, ich habe auch modal komponiert, aber all das ist ein Irrtum. Real ist allein die Resonanz und ihre Entsprechung in der Farbe.«

Resonanz und Farbe: Letzteres war für Messiaen keine Metapher, sondern ebenso faktisch wie das physikalische Tönen selbst. Als Synästhet waren ihm Farben vom Klang untrennbar; das EDur etwa, in dem das »Quatuor« endet, ist zweifellos rot.

Doch auch wenn »Farbe« wörtlich gemeint war, hatte Messiaen ein Faible für blumigpoetische Beschreibungen seiner Musik, die vor dem Hintergrund eines einschüchternd analytischobjektiven Zeitgeists besonders auffallen: »unbekannter Duft« oder »Vogel ohne Schlaf«

nannte er eigene Werke. Das klingt eher nach Ästhetizismus als nach Rationalismus. Ähnlich regenbogenhaft wirkt die Vielzahl der Anregungen, die sich in Messiaens Musik vereinen. Geradezu humoristisch wirkt der Versuch des HarenbergOpernführers, die prägenden Einflüsse aufzuzählen: »Daneben beschäftigte er sich privat mit den Rhythmen der Griechen und Inder, der Sterne und des menschlichen Körpers, mit exotischer Musik und dem Gesang der Vögel.«

Dass diese eklektische Musik dennoch nicht in ihre Einzelteile zerfällt, ist auch der Einheit zu verdanken, die Messiaens Persönlichkeit stiftete: jederzeit menschlich bodenständig, dabei gläubig den Himmel ersehnend. Für ihn war Gott in allem anwesend, zugleich stand er als frommer Katholik immer mit einem Fuß außerhalb von Raum und Zeit. Wenn im »Quatuor« wechselnde Rhythmik jede Takteinheit auflöst, folgt Messiaen nicht nur Impulsen aus Strawinskys »Sacre du printemps«, altgriechischer Metrik und den Skalen indischer Ragas, sondern bewirkt vor allem etwas im Hörer: eine Ahnung vom Ende der Zeit.

Der feste Glaube spannt auch Messiaens Werk vom Anfang bis zum Ende unter eine Klammer: Es beginnt mit frühen Orchesterstücken der 1930erJahre wie »Les Offrandes oubliées« oder der auf Orgelmeditationen basierenden »L’Ascension«, die der »FAZ«Musikkritiker Jan Brachmann einmal mit so hübschen Begriffen wie »Muschebubu« oder »kuschelwolkig« beschrieb. Messiaen selbst verglich die Besprenkelung dahinströmender DurDreiklänge durch überrieselnde Dissonanzen bezeichnenderweise mit Bienen, die in Blüten herumstacheln … Und es endet in den 1980ern mit dem durchaus gefürchteten letzten Großwerk, der Oper »Saint François d’Assise«. Als Denkmal sowohl unbedingter Frömmigkeit als auch komplexer Vogelgesänge ist sie ein absolut stringenter, alles umfassender Höhepunkt in Messiaens Schaffen.