KIDJO

HANNIGAN

juliusbaer.com

PRINCIPA L SPONSOR

PRINCIPA L SPONSOR

Liebe Leserin, lieber Leser, »Moderne Zeiten« sind spätestens seit Charlie Chaplins gleichnamigem Film (1936) mit Vorsicht zu genießen. Aber gibt es für wache Genossinnen und Genossen ihrer jeweiligen (Lebens-)Zeit ernsthaft eine Alternative zur Moderne? Die Tradition, gewiss; die Neigung, am Bewährten, Liebgewonnenen festzuhalten, während die Zeit weitergeht und ihre eigenen, immer neuen Anforderungen an die Menschen stellt, ist ebenso stark wie legitim. Doch an der Moderne führt kein Weg vorbei, so unbequem die je eigenen Zeiten auch sein mögen.

Als kulturgeschichtlicher Epochenbegriff ist »die Moderne« längst selbst zum Museumsstück geworden. Als Synonym für eine bewusst und mitgestaltend erlebte Gegenwart bleibt der Begriff unvermindert aktuell. Wohl deshalb liefern nahezu alle Beiträge dieses unter dem Motto »modern« stehenden Hefts völlig zwanglos Referenzen zum Thema. Der Essay zu Beginn (S. 4) reflektiert die lange Begriffsgeschichte primär in musikhistorischem Zusammenhang. Wie modern, ja revolutionär man in den Sechzigerjahren sein musste, um Bachs Musik auf historischen Instrumenten aufzuführen – heute eine Selbstverständlichkeit –, zeigt das Portrait des britischen Originalklang-Pioniers Sir John Eliot Gardiner (S. 47).

Wahrhaft modern scheint mir auch die Haltung der Sängerin und Dirigentin Barbara Hannigan zu sein, die im Interview erklärt, zumindest in Sachen Musik gänzlich ohne Komfortzone zu leben (S. 41).

Und, auch das ist charakteristisch fürs Elbphilharmonie Magazin, wir schauen über die Musik hinaus: Diesmal auf die Architektur Hamburgs, wo wir erkennen, wie nahe Schönheit und Graus der Moderne etwa beim Blick auf die in den Sechzigerjahren entstandene Büroturmstadt City Nord beieinanderliegen (S. 72). Das ist kein Wunder, liegt doch die Schönheit (auch) im Auge des Betrachters.

Für alle, die Musik lieben, gilt: Die Schönheit liegt immer auch im Ohr der Hörerinnen und Hörer. Ich bin gespannt, zu welchem Urteil Sie im Februar beim Festival »Elbphilharmonie Visions« kommen, das einen weltweit wohl einzigartigen Überblick über die Modernität einiger der eindrucksvollsten Orchesterwerke des 21. Jahrhunderts bietet (S. 9).

Bleiben Sie neugierig. Bleiben Sie modern. Und lesen Sie dieses Heft mit Vergnügen.

Ihr

Christoph Lieben-Seutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle

4

ESSAY

WAS IST EIGENTLICH MODERN?

Ein Streifzug durch die Jahrhunderte

VON VOLKER HAGEDORN

10

ELBPHILHARMONIE VISIONS MORGENLUFT FÜR DIE MODERNE

Ein neues Festival für die Musik unserer Zeit

VON TOM R. SCHULZ

16

MUSIKLEXIKON STICHWORT »MODERN«

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.

VON CLEMENS MATUSCHEK

Der Pianist zieht sein Publikum unmittelbar in Bann.

VON JULIKA VON WERDER

34

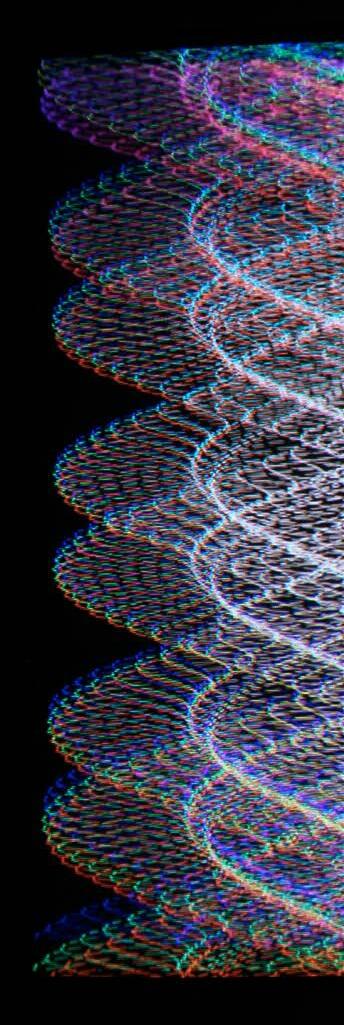

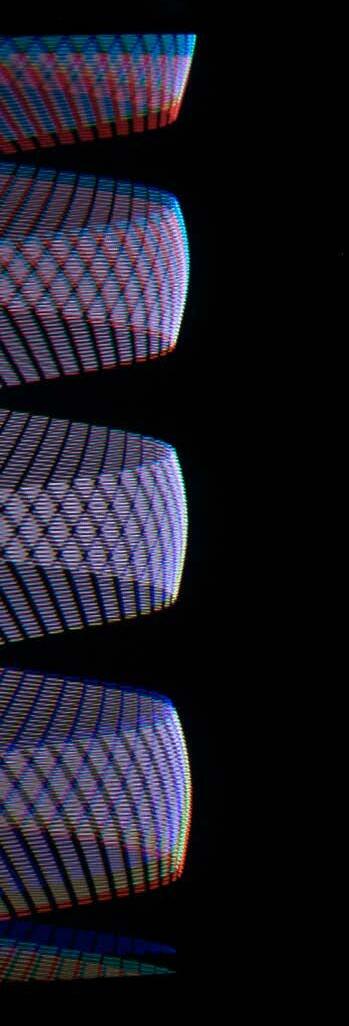

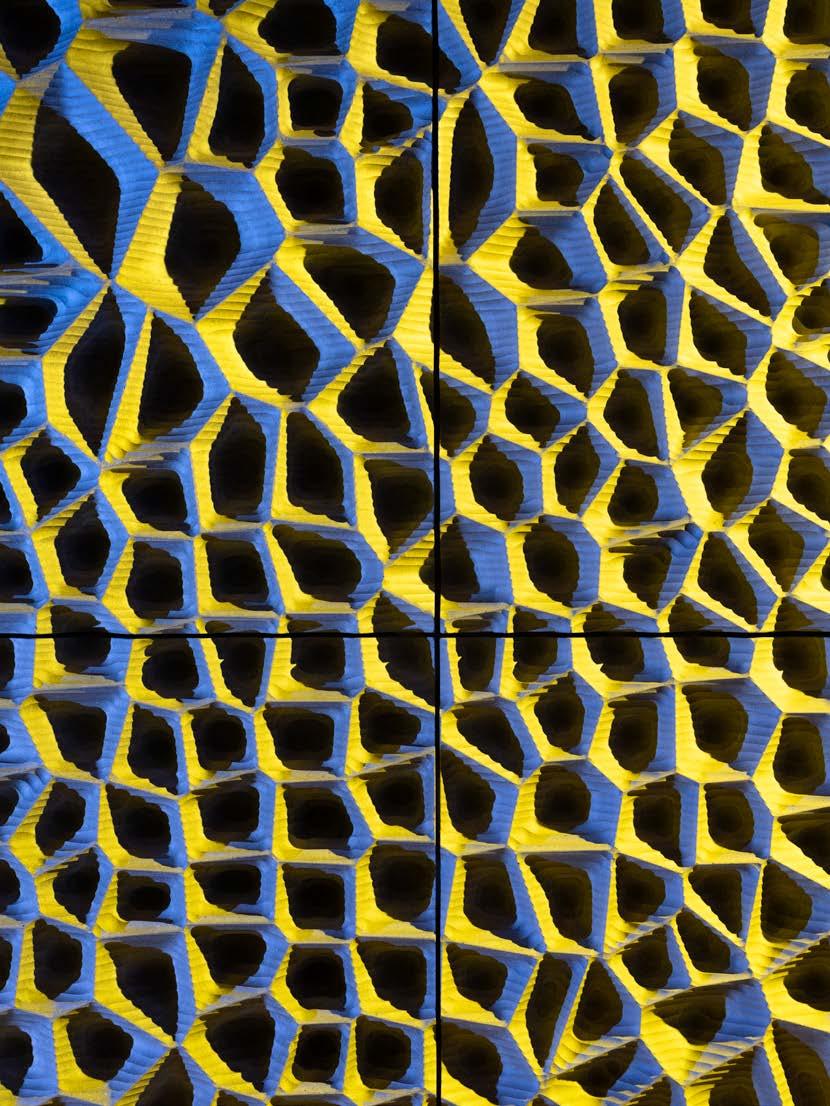

FOTOSTRECKE LICHTMALEREI

VON ANDREA GRÜTZNER

48

18

Der Komponist und seine emotional spontan verständliche Musik

Der große Dirigent wird achtzig.

VON SIMON CHLOSTA

52

MANDOLINE AGIL NACH ALLEN SEITEN Fokus auf ein abwechslungsreiches Instrument

VON RENSKE STEEN

56

UMGEHÖRT ZEIT-GEMÄẞ

58

GERALD CLAYTON

EIN SCHRITT ZURÜCK, DER BLICK NACH VORN

Der Jazz-Pianist verbindet die Generationen und Stile.

VON JAN PAERSCH

62

LEILA SCHAYEGH

ES GEHT UM JEDEN TON

Die Barockgeigerin taucht tief in die Vergangenheit ein.

VON JULIANE WEIGEL-KRÄMER

66

MITARBEITER

DIE BEGEISTERER

Täglich begrüßt die EducationAbteilung Schulklassen im Haus. VON FRÄNZ KREMER

70

ENGAGEMENT WIR SIND FANS VON CLAUDIA SCHILLER

80

SPONSOR FORM VOLLENDET

Eine Frage, sieben Antworten

VON LAURA ETSPÜLER

28

VON WALTER WEIDRINGER GLOSSE

HALTLOS IM HIER UND JETZT Warum hat das Wort »modern« so an Kraft verloren?

VON TILL RAETHER

Die Leidenschaft für Ästhetik verbindet Porsche mit der Elbphilharmonie.

VON ANDREA BIERLE

82 IMPRESSUM

FÖRDERER UND SPONSOREN

88

Mit ihrem viertägigen Reflektor zeigt die Sängerin, warum sie zu Recht als die neue »Mama Africa« gilt.

VON

STEFAN FRANZEN

Die Sängerin und Dirigentin über ihr Streben nach Leichtigkeit und die Wahrhaftigkeit ihrer drei Katzen

VON BJØRN WOLL

An drei spektakulären Hamburger Häusern lässt sich ablesen, was einmal modern war.

VON STEPHAN BARTELS VON VOLKER HAGEDORN

VON VOLKER HAGEDORN

Eine Bar etwas außerhalb von Los Angeles, Mitte der Sechziger, sehr cool, alle tragen Sonnenbrillen am frühen Abend, die meisten sind schon angezecht. Da bricht aus einer Art Jukebox ein wildes Pfeifen und Keuchen los. Sofort sind alle still. »Was ist los?«, flüstert eine, die zum ersten Mal hier ist. »Das ist von Stockhausen«, erklärt der Barkeeper. »Die Leute, die früh hier sind, stehen mehr auf den Radio-Köln-Sound …« Es könnte »Mikrophonie I« sein, im Juni 1965 vom WDR ausgestrahlt, was Thomas Pynchon in seinem 1966er Romanerstling »Die Versteigerung von Nr. 49« in der (fiktiven) Elektronikbar Scope erklingen lässt: Ein Tamtam wird mit diversen Gegenständen in Schwingung versetzt, zugleich mit Mikros wie mit Stethoskopen abgehorcht, deren Signale mit Filtern und Reglern transformiert werden. Screetch …

Noch immer sind das Klänge, mit denen man Hörer aus der Fassung bringen kann – moderne Klänge, dürfte man sagen, wäre der Begriff in der Musik nicht schon ab etwa 1965 »obsolet geworden«, wie das Lexikon »Musik in Geschichte und Gegenwart« erklärt. Tatsächlich wäre jeder heute lebende Komponist ziemlich befremdet, würde man ein neues Stück »moderne Musik« nennen. Aber rundherum ist das Wort längst nicht aus der Mode, und hilfreich bleibt es auch, wenn man nach Umbruchsmomenten in der Musik sucht, in denen etwas ganz Neues Folgen hatte, ohne dass immer gleich von »Fortschritt« gesprochen wurde. »Obsolet«, veraltet ist an »modern« allerdings die Ideologisierung des »Progressiven« in der Musik, die in den 1960ern ihren Gipfel erreichte.

Da hatten sich Lager gebildet, Arroganz war im Spiel und Kampf um Wirkungsmacht. Das Schöne an Pynchons Romanszene ist auch, dass sie davon gar nichts weiß. Diese kalifornischen Hipsters, die auf Stockhausen abfahren, haben garantiert nicht Adorno gelesen. Sie mögen diese Musik, weil sie krass und technisch auf der Spitze der Zeit ist, auf der sie sich selbst gefallen. Sie hören den »Köln-Sound« unbekümmert um den Diskurs dahinter, sie eignen ihn sich zur Distinktion ihrer Partykultur an. Sie sind uns nahe, weil wir in einer Diversität von Musik leben, in der die Lagergräben nur noch Schatten sind.

Aber was ist »modern«? Das Wort ist mindestens 1.500 Jahre alt, wie sich dank moderner Recherchemittel in Sekunden herausfinden lässt. In seiner 32. Epistel stellt im 5. Jahrhundert Papst Gelasius in Rom den »Regeln der Väter« die »Ermahnungen aus jüngster Zeit« zur Seite, »admonitiones modernas«, abgeleitet vom Adverb »modo« für »gerade erst«. 700 Jahre später prägt Bernhard von Chartres, ein Gelehrter an der Domschule von Chartres, wo der Bau der schönen Kathedrale erst noch bevorsteht, den Satz: »Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzend, um mehr und weiter als sie sehen zu können« – wobei er mit den Zwergen die »moderni« meint, die zeitgenössischen Gelehrten gegenüber denen der Antike, in deren spätester Sprache Latein er das mitteilt. Ein Schüler schreibt dies 1159 nieder.

Die Bewunderung der Kultur der Antike führt um 1600 zur Erfindung der Oper in Italien (ursprünglich ein Versuch, das antike Theater zu rekonstruieren) und am Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich zu einem Kunststreit, in dem ausdrücklich »die Modernen« eine Partei bilden. Anlässlich der Genesung des Sonnenkönigs hat es 1687 Charles Perrault in einem Gedicht gewagt, die »Riesen« kleiner zu machen: Die »Anciens«, die Menschen der Antike, seien »Menschen wie wir«. Man müsse nicht vor ihnen in die Knie gehen, das Zeitalter Louis’ XIV . lasse sich ohne Weiteres dem des Augustus an die Seite stellen. Darüber regen sich Kollegen auf, die, wie der Fabeldichter Jean de la Fontaine, mit antiken Vorlagen arbeiten und auch fürchten, es könne auf eine katholische Literatur hinauslaufen – immerhin ist die Antike »heidnisch«.

Da sich hier Fragen der Autonomie der Kunst mit politischen verbinden, findet die »Querelle des Anciens et des Modernes« auch in England und Deutschland Beachtung. Im Alltag gebildeter Deutscher landet aber nicht nur darum ein französisches Adjektiv: »moderne« steht 1736 als Neuzugang in Nehrings »Historisch-Politisch-Juristischem Lexicon«, das auch den lateinischen Paten vermerkt: »neu, neulich, nach der jetzigen Mode, Façon, Dracht, Manier, Art, Weise, Gewohnheit …« Vom lediglich »Modischen« ist das nicht weit entfernt, und hundert Jahre später nimmt ein Musikwissenschaftler eine Abgrenzung vor. ›

Ein Streifzug durch Umbruchsmomente, Epochen, Ideologien, Wörterbücher und Partituren, bei dem ein vielschichtiger Begriff und eine vielschichtige Kunst einander beleuchten.

Der bereits geläufige Ausdruck »moderne Musik«, findet Gustav Schilling 1837 im »Universal-Lexicon der Tonkunst«, müsse sich »an gewisse Principien knüpfen«, auch chronologisch: Modern könne nicht »die Musik seit Christus« meinen. Die »Epoche des Contrapuncts« zählt Schilling nun zum »Antiken«; »modern« sei erst die Kunst danach und auch nur bei »höherer Bedeutung«. Da ist er sich einig mit Robert Schumann, der 1840 vom »Ideal einer modernen Sinfonie« spricht, die nach Beethoven eine »neue Norm« brauche.

Für Richard Wagner ist »moderne Kunst« dann schon 1849 etwas Fragwürdiges. Ihr »moralischer Zweck« sei der Gelderwerb. Hinter den Zeilen aus »Die Kunst und die Revolution« steckt Wagners zutiefst antisemitische Positionierung gegenüber seinem großen Förderer Giacomo Meyerbeer, die 1850 in »Das Judenthum in der Musik« offenkundig wird: »Wir müssen die Periode des Judenthums in der modernen Musik geschichtlich als die der vollendeten Unproductivität, der verkommenden Stabilität bezeichnen«, schreibt Wagner da, ehe er Mendelssohn eine »ausdrucksunfähige moderne Sprache« attestiert und dem überaus erfolgreichen Meyerbeer die »modern pikante Aussprache« von »Trivialitäten« zur Last legt. Stilkritik ist hier verklebt mit den antisemitischen Superioritätsfantasien eines emporstrebenden Künstlers. Wagners Bewunderer Baudelaire hatte von »Modernität« einen anderen Begriff. Für ihn war sie »das Flüchtige, das Transitorische, das Ungewisse, die Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unveränderliche ist«, wie er 1863 schrieb – nicht über Musik, sondern über zeitgenössische Kunst. In seinem großen Essay zum »Tannhäuser« verwendet Baudelaire den Begriff nicht. Ganz sachlich setzt Hector Berlioz ihn in seiner »Großen Abhandlung moderner Instrumentation und Orchestrierung« ein, 1843 erschienen und bis heute ein Grundlagenwerk, so klar geschrieben, dass einem die Klangmöglichkeiten, die er auf rund 400 Seiten in allen Facetten beschreibt, tatsächlich »modern« vorkommen. Das fand schon Richard Strauss, der 1905 eine erweiterte Fassung erscheinen ließ.

Für Berlioz fängt die Orchestermoderne mit Mozart an – also etwa mit der Zeit der Französischen Revolution, in der Jürgen Habermas den »philosophischen Diskurs der Moderne« beginnen sieht – und reicht bis zu Berlioz selbst: bis zu dem, was wir avantgardistische Spieltechniken nennen würden (auf seine Zeit bezogen), etwa das col legno der Violinen in der »Symphonie fantastique«, die zum Hexensabbat mit dem Holz ihrer Bögen auf die Saiten schlagen. Diese Sinfonie ist eine jener Kompositionen, die, egal aus welcher Epoche, nie ihre Treibkraft von Durchbruch, Aufbruch, neuer Freiheit verlieren. Im Finale der »Fantastique« könnte man auch an eine rappelvolle Straßenkreuzung von heute denken, neben der ein Avantgardist am Tablet sein Klangmaterial durchcheckt.

Das Werk trägt immer noch die Aktualität seines Entstehens in sich, von einem hellwachen Zeitgenossen komponiert im Vorfeld der Julirevolution 1830 und gleich danach uraufgeführt. Andere radikale Aufbrüche sind durchaus systemkonform: Monteverdis »Orfeo« war zunächst ein Privatvergnügen in Mantuas Herzogspalast, wo am Tag vor der konzertanten Uraufführung im Februar 1607 ein Hofbeamter notierte: »Alle Darsteller werden musikalisch sprechen« – nie da gewesen im Theater! Wie sie das aber tun, mit welchen Linien, zu welchen Harmonien der glückliche Orfeo abstürzt, als er vom Tod der Geliebten erfährt, wie nach einem Jahrhundert mehrstimmiger Madrigale ein einzelner Verzweifelter seine Stimme erhebt – das hat bis heute mehr Unmittelbarkeit als viele Arien, die dieser Erfindung der Oper folgten. Fast schon ein Gemeinplatz ist die Alterungsresistenz des »Sacre du Printemps«. Auch wenn, wie in aller Kunst, zu erkennen ist, welche Anreger eine Rolle spielten, bleiben Strawinskys Neukonstruieren von Rhythmus und Klang und sein souveränes Beiseitelassen der so lange fast naturgesetzhaft verbindlichen Diatonik bis heute herausfordernd und aufregend.

»Absolut modern« könnte man Werke wie diese drei mit einer häufig zitierten Zeile von Arthur Rimbaud nennen, 1873 geschrieben: »Il faut être absolument moderne«, »Man muss absolut modern sein«, heißt es in »Eine Zeit in der Hölle«. Aber das hat zwei Haken. Zum einen ist Modernität, egal wie man sie definiert, kein Synonym für Qualität: Wo würde für Bach das Adjektiv »modern« naheliegen? Zum andern hat Rimbaud den Satz gerade nicht in dem Sinn gemeint, in dem er so oft zitiert wird. Mit »modern«, das hat der Übersetzer Tim Trzaskalik gezeigt, meint Rimbaud das Gegenteil von Aufbruchsgeist. An anderer Stelle nämlich findet der Dichter »die Feierlichkeiten (…) der modernen Dichtung belanglos«. Oder: »Nichts ist eitel; heran an die Wissenschaft, und voran!, so schreit’s der moderne Prediger, also Allewelt.« Die Moderne ist für den 19-jährigen Arthur Rimbaud nervtötender Mainstream, von dem er sich zynisch distanziert.

Damit ist er nah bei einem Deutschen, der fast zeitgleich, 1874, der »Moderne« seiner Zeit nichts abgewinnen kann. »Der moderne Mensch«, schreibt dieser Philosoph, leide »an einer geschwächten Persönlichkeit«, weil er zu viel Geschichtsbewusstsein habe: »Der historische Sinn, wenn er ungebändigt waltet und alle seine Consequenzen zieht, entwurzelt die Zukunft, weil er (…) den bestehenden Dingen ihre Atmosphäre nimmt, in der sie allein leben können.« Unschwer ist als Autor Friedrich Nietzsche zu erraten, der in »Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben« letztlich den enorm gewachsenen Einfluss der Wissenschaften verantwortlich macht für eine innere Leere. Einen Ausweg sieht er in einer Kunst, die »das moderne Bewusstsein dezentrieren und für archaische Erfahrungen öffnen« wird, so Habermas im »Philosophischen Diskurs der Moderne«. Für den ›

jungen Nietzsche ist noch Wagner die große Hoffnung, für den reifen Nietzsche nicht mehr. Aber hätte er den »Sacre« geliebt?

Claude Debussy nannte dieses Werk in respektvoller Ironie »barbarische Musik mit allem Komfort der Moderne«, also auf der Höhe der musikalischen Mittel der Zeit. Der Begriff »modern« meint auch da noch nicht »Avantgarde«. Er schwankt in den Jahren bis 1918 zwischen »zeitgenössisch«, »aktuell« und »traditionsfern«. Der Kritiker Oscar Bie lobt das Libretto der »Salome« von Richard Strauss 1905 als »Muster eines modernen Operntextes«, weil keine Verse mehr gesungen werden wie auch schon 1902 in Debussys »Pelléas et Mélisande« – beides Opern, die heute für den Aufbruch ins 20. Jahrhundert stehen. Man liest aber auch vom »Schrecken und Grausen, das in den modernen Partituren webt«, und zwar bezogen auf die durchaus noch spätromantische Musiksprache, mit der die Komponistin Ethel Smyth 1906 in ihrer Oper »The Wreckers« arbeitet. Wer noch weiter ging, war »ultramodern«.

Wie »modern« noch 1917 verstanden werden kann, zeigt ein Satz in Hermann Hesses Roman »Demian«: »Der Musiker spielte (auf einer Orgel, Anm.) etwas Modernes, es konnte von Reger sein.« Unwillkürlich stutzen wir. Zwar war Max Reger, 1916 gestorben, noch ein Zeitgenosse Hesses, aber einer, der dezidiert Traditionen fortschrieb, mit J. S. Bach als zentraler Gestalt. In den uns geläufigen Begriff einer musikalischen Moderne ab 1900 scheint er nicht zu passen. Ganz gleich, wo man deren Ende vermutet – es besteht Einigkeit darüber, dass in den Jahren 1900 bis mindestens 1914 ein Aufbruch, eine Innovationslust zu erleben sind wie nie zuvor und vielleicht auch nicht danach, was die Kongruenz von Diversität und Substanz betrifft. Debussy, Ravel, Strawinsky, Skrjabin, Szymanowski, Schönberg, Berg, Webern, Mahler, Strauss, Schreker, Bartók, Janácˇek, Ives – es ist unfassbar, welche Vielfalt neuer Musiksprachen sich in jenen Jahren ballte.

Warum aber werden Komponisten wie Reger, Fauré, Elgar, Smyth, Sibelius, Nielsen in diesem Kontext kaum je genannt? Nicht »modern« genug? Die Vielfalt wird in der Rückschau gern reduziert, was im deutschen Sprachraum besonders drastisch geschah. Als maßgeblich wurde dort im öffentlichen Diskurs seit Theodor W. Adornos einflussreicher »Philosophie der neuen Musik« (1949) nur die »Zweite Wiener Schule« anerkannt, also Schönberg und seine Schüler und der Abschied von der Tonalität. Strauss’ »Rosenkavalier« galt nach »Salome« und »Elektra« bereits als Rückfall, die Franzosen liefen als »Impressionisten« gleichsam außer Konkurrenz, Elgar und Sibelius schrumpften zu Lokalgrößen, selbst der »Sacre« galt Adorno nur als »Virtuosenstück der Regression«: »Die ästhetischen Nerven zittern danach, in die Steinzeit zu regredieren.«

Allein Schönbergs »Schule«, schrieb Adorno, werde »den gegenwärtigen objektiven Möglichkeiten des musi-

kalischen Materials gerecht«. Die maßlose Arroganz dieser Position ist auch eine Reaktion auf das Verbot »entarteter« Musik im »Dritten Reich«, das dem organisierten Massenmord an Juden vorausging (vor dem sich etwa Schönberg und Adorno in die USA retten konnten).

Dieser Hintergrund verlieh der Ideologisierung einer durch Progressivität definierten Moderne nach 1945 eine enorme Wirkung, unabhängig vom Desinteresse eines größeren Publikums. Sie traf auch Werke jener überlebenden oder ermordeten jüdischen Komponisten, die nicht den Weg zum Serialismus gegangen waren: Goldschmidt, Laks, Schreker, Krása, Ullmann … Und sie wurde übernommen von einem Kreis enorm begabter Komponisten, dessen brillantes Haupt, Pierre Boulez, sich als Kreuzritter mit einer Mission verstand – der Musikbetrieb begrüßte die Avantgarde ja nicht gleich mit offenen Armen. »Jeder Musiker, der die Notwendigkeit der zwölftönigen Sprache nicht erkennt, ist unnötig«, erklärte Boulez 1952. »Sein ganzes Werk platziert sich damit jenseits der Notwendigkeiten seiner Epoche.« Dabei ging ihm Schönberg gar nicht weit genug; die Aufhebung der Hierarchie der Töne müsse auf sämtliche Parameter angewandt und subjektiven Emotionen entzogen werden, fand Boulez. Den Popmusikern, deren Publikum exponentiell wuchs, konnte das egal sein, aber nicht den Komponisten, nicht einmal den amerikanischen. »Als ich studierte«, sagte der 1936 geborene Steve Reich im Gespräch mit dem Autor, »gab es zwei Möglichkeiten, Musik zu schreiben. So wie Boulez und Stockhausen oder so wie Cage. Für alles andere wurde man ausgelacht, ins Gesicht oder hinter dem Rücken. Es war wie eine Wand.« Reich durchbrach diese Wand mit seiner Minimal Music, unter Verwendung von Metren und tonalen Zentren, in denen die ganze Energie seiner Heimatstadt New York vibriert – absolut modern, könnte man sagen. Das war übrigens etwa zu der Zeit, in der Pynchons Barbesucher Stockhausen ganz anders hörten, als das geschichtsphilosophisch vorgesehen war. Aus Spaß. Unendlich viel ist seitdem passiert. Die Vielfalt der jetzigen Musiksprachen, alle eingeschlossen, von ethnischen über Jazz und Rock bis zu jeglicher Formation, die sich aufs Podium und ins Netz stellt, ist vielleicht so groß wie die vom Gregorianischen Gesang bis zu Stockhausens »Mikrophonie I« und ein Wort wie »modern« vielleicht doch etwas zu klein dafür. Seine Definition im aktuellen Online-Duden geht über die von 1736 kaum hinaus; der musikgeschichtliche Horizont reicht dort aber immerhin bis zum 19. Jahrhundert. Als Beispiel für den Einsatz des Wortes liest man: »modern (im modernen Stil) komponieren«.

Die Elbphilharmonie setzt ihre Popularität hemmungslos für die Musik unserer Zeit ein –nun auch mit dem Festival »Elbphilharmonie Visions«.

VON TOM R. SCHULZ

VON TOM R. SCHULZ

An einem regnerischen Freitagvormittag um elf Uhr, 13 Stunden vor Anbruch des 21. Jahrhunderts, unternahm das 20. Jahrhundert einen allerletzten Anlauf, sich mit der seit seinem Anbeginn komponierten Musik in Hamburg vielleicht doch noch beliebt zu machen. Einzelne in jener Zeitspanne entstandene Werke hatten durchaus die Gnade des lokalen Publikums gefunden. Vieles aber war ihm unbekannt geblieben, da es nie jemand aufzuführen gewagt hatte. Anderes wurde skeptisch beäugt. Was von dem, was die Komponisten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgedacht hatten, überhaupt auf den Spielplan kam, wurde in der Regel einmal öffentlich gespielt und anschließend von Konzertprogrammen weiträumig ferngehalten. Zu spröde. Unbequem. Nervig. Nicht zumutbar. Für die Interpreten wie fürs Publikum.

Wie sah dieses letzte Aufbäumen der Musik des 20. Jahrhunderts aus? Der Hamburgische Generalmusikdirektor Ingo Metzmacher, damals recht frisch bestallt, hatte zum traditionellen, bis dahin stets aufs Ehrwürdige abonnierten Silvesterkonzert mit seinem Philharmonischen Staatsorchester in der Musikhalle erstmals ausschließlich Stücke aufs Programm gesetzt, die in diesem nun rapide zu Ende gehenden Jahrhundert geschrieben worden waren, 15 an der Zahl, von Komponisten wie Kagel und Ravel, Ives und Strawinsky, Weill und Plate. Nichts allzu Krasses, schließlich war Silvester. Aber auch einiges, das die Ohren herausforderte.

Die Aktion unter dem Titel »Who Is Afraid of 20th Century Music?«, durchaus auch angelegt als kleine Wadlbeißerei gegen die Walzerseligkeit des Wiener Neujahrskonzerts, war ein toller Überraschungserfolg. Sie wurde in den folgenden Jahren zur stets ausverkauften Institution und blieb im Gedächtnis der Stadt haften als einer der besonders geglückten Schachzüge in Metzmachers beharrlich verfolgter Mission, mit leichter Hand am Abbau der Vorbehalte gegenüber moderner Musik mitzuwirken. Es lag über Hamburg damals noch jener noble Muff, der auch Modeschaffende zur Verzweiflung trieb. So, wie man in dieser Stadt jede Farbe tragen konnte, Hauptsache, sie war blau, konnte man hier auch jede Musik aufführen, Hauptsache, es war Brahms.

Wer damals dabei war oder in einem der vier späteren »Who Is Afraid of 20th Century Music?«-Konzerte saß, witterte hanseatische Morgenluft für die Moderne. Aber wohl niemand hätte sich auch nur träumen lassen, dass 22 Jahre nach der Premiere derselbe Ingo Metzmacher in demselben Hamburg vor atemlos lauschendem und am Ende schwer begeistertem Publikum einen ganzen Abend lang Musik von Mark Andre dirigieren würde, einem der skrupulösesten Komponisten der Gegenwart, der jeden Ton nur gleichsam widerstrebend gegen die kosmisch-göttliche Stille in die Welt bringt.

Seit jenem legendären Silvesterkonzert ist ein knappes Vierteljahrhundert vergangen. Und es ist ungeheuer viel passiert mit der modernen Musik in Hamburg und mit der Bereitschaft, ihr hier Raum zu geben und zuzuhören. Ingo Metzmacher war natürlich nicht der erste und einzige Katalysator dieser Entwicklung. Sie hatte schon früher begonnen, bei der Reihe »das neue werk«, mit der der NDR seit Beginn der Fünfzigerjahre zeitgenössischen Klängen ein prominentes Forum gab, meist im überschaubaren Rahmen der eigenen Studios.

Vor allem die erste Intendanz von Rolf Liebermann an der Hamburgischen Staatsoper (1959–1973) brachte eine Menge Uraufführungen, von denen viele allerdings Eintagsfliegen im Repertoire blieben. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts setzten die »Klangwerktage« auf Kampnagel Akzente, später dort das salopp »Greatest Hits« genannte Herbstfestival mit Neuer Musik. Ein echtes Aufblühen der musikalischen Moderne in Hamburg aber, die nun immer wieder Tausende zu zeitgenössischen Werken in den Konzertsaal zieht, lässt sich erst seit Bestehen der Elbphilharmonie konstatieren. Seit deren Eröffnung 2017 setzt sie ihre enorme Popularität konsequent und hemmungslos auch und gerade zur Popularisierung der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts ein.

Dieses Haus begegnet der Modernität der Musik mit der Modernität seiner Architektur. Auf Augenhöhe.

Wer das Musikleben der Stadt vor der elbphilharmonischen Zeitrechnung verfolgt hatte, konnte sich nur die Augen reiben. Zu György Ligetis »Études« mit PierreLaurent Aimard am Klavier hätten sich früher allenfalls zwei-, dreihundert Hartgesottene in der Laeiszhalle oder im Rolf-Liebermann-Studio eingefunden; im Großen Saal der Elbphilharmonie musste man zusätzlich zu den 2.100 fest verschraubten Plätzen noch 94 Stühle aufs Podium stellen, um dem Ansturm des Publikums nachzukommen. Selbst sperrigste Raritäten für Riesenorchester vom Kaliber der Friedrich Cerha’schen »Spiegel« oder Themenabende mit Musik von Iannis Xenakis, Olga Neuwirth oder Unsuk Chin fanden hier vor vollen Rängen statt. Anschließende Ovationen waren die Regel, auch wenn es anstrengend gewesen war. Und immer wieder waren es augenscheinlich auch Menschen aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, die mit solcher Musik kleine Erweckungserlebnisse hatten, so konzentriert wie sie zuhörten und hinterher ihre Begeisterung kundtaten.

Es ist verführerisch, den plötzlichen Reichtum an Neuer Musik als endliche Verwirklichung jener »Veränderung der Hörgewohnheiten« zu deuten, von der es immer hieß, habe sie nur erst stattgefunden, dann werde die Musik des 20. Jahrhunderts ganz bestimmt eine offene, vorurteilsfreie Aufnahme bei den Massen finden. Aber das ist Wunschdenken. Das Was ist vom Wo nicht zu trennen. Ohne Elbphilharmonie wäre in Hamburg wahrscheinlich alles beim Alten geblieben. Versänke das stolze Gebäude am Hafen durch irgendeinen bösen Zauber plötzlich im Schlick der Elbe, es risse die frisch entfachte Begeisterung für die Klangkunst der Gegenwart fürs erste wohl unweigerlich mit sich.

Dabei ist die neue Offenheit für die Neue Musik weniger ein Kollateralnutzen der Tatsache, dass die Elbphilharmonie ein touristischer Pflichttermin ist, für den man anfangs partout keine Karten zu bekommen glaubte, und wenn doch, dann halt für das, was am wenigsten schnell vergriffen war – eben Neue Musik. Nein, dass das zeitgenössische Repertoire hier so beständig reüssiert, liegt vor allem daran: Dieses Haus begegnet der Modernität der Musik mit der Modernität seiner Architektur. Auf Augenhöhe.

Bildende Kunst der Gegenwart wird schon lange bevorzugt in Häusern und Räumen ausgestellt, die frei sind vom Plüsch und Zierrat vergangener Jahrhunderte. Ein jüngeres, diverses Publikum fühlt sich in einer solchen Umgebung eher angesprochen und geht dann da auch hin. Es hat lange gedauert, bis bei den politisch Zuständigen das Bewusstsein dafür dämmerte, bei der Musik könne es ähnlich sein. Die Trägheit mag darin begründet liegen, dass die Hörgewohnheiten eben so anders noch gar nicht geworden sind und die Stadtväter und -mütter nach wie vor an den klassisch-romantischen Kanon denken, falls sie überhaupt an Konzerthäuser denken. ›

Aber vielleicht hat die Elbphilharmonie ja doch auch den ästhetischen Kompass in Hamburg neu justiert. Ob das inzwischen geschehen ist, gewissermaßen als Nebenprodukt der ausgiebigen Weltklangforschung der letzten Jahre, wird sich nun beim erstmals ausgerichteten Festival »Elbphilharmonie Visions« zeigen. Es bietet neun Konzertabende lang en suite nichts anderes als Musik des 21. Jahrhunderts, ganz überwiegend für großes Orchester. Die nötige Seherkraft für diese elbphilharmonischen Visionen brachte Alan Gilbert auf, der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Die Musik unserer Zeit stand bei ihm schon immer hoch im Kurs, auch zu seiner Zeit als Chef des New York Philharmonic, zum Leidwesen des lokalen Establishments und zur Freude der experimentierlustigen Hörerschaft.

Die erste Ausgabe der Elbphilharmonie Visions rückt vornehmlich Werke in den Fokus, die dem gefürchteten postwendenden Abseits nach der Uraufführung entrinnen und sich im Repertoire schon festkrallen konnten. Der Bogen reicht von den Granden der Moderne wie Helmut Lachenmann und Sofia Gubaidulina, John Adams und Kaija Saariaho über Komponisten der mittleren Generation wie Dieter Ammann, Rebecca Saunders und Brett Dean bis zu den Jungen wie Anna Þorvaldsdóttir und Lisa Streich, deren Werk »Flügel« den Claussen-Simon-Kompositionspreis gewann und das hier nun seine nachgereichte Uraufführung erlebt.

Auf der Bühne agieren internationale Fachanwälte der Neuen Musik: das Ensemble intercontemporain aus Paris, das Lucerne Festival Academy Orchestra und das Frankfurter Ensemble Modern, das gastgebende NDR Elbphilharmonie Orchester, das WDR Sinfonieorchester, die NDR Radiophilharmonie und das Hamburger Ensemble Resonanz. Die Konzerte dürften lauter kleine Happenings werden – ohne Pause, ohne Konventionen, intensiv und konzentriert, neun Energie-Booster aus Klang mit aufregender Musik, der Gegenwart mal abgelauscht, mal abgerungen.

Obwohl es so eindeutig ums Hören geht: Der Festivaltitel kommt vom Augensinn. Wer sich etwas Neues vorstellt, und sei es ein Klang, erlebt es in seiner Fantasie wohl zwangsläufig als Vision. Für das Zukunftsgestaltungsvermögen hellhöriger Ohrenmenschen bietet die Sprache jedenfalls kein Äquivalent. Gertrude Stein wusste aus diesem linguistischen Dilemma immerhin einen poetischen Ausweg. Er lautet: »Think of your ears as eyes«.

Do, 2.2., bis So, 12.2.2023 elbphilharmonie Großer saal eine biennale mit musik für das 21. Jahrhundert infos unter: www.elbphilharmonie.de

Ein Blick in die Musikgeschichte oder ins Familien-Fotoalbum lehrt: »modern« ist ein sehr relatives Wort. Was früher angesagt war, ist längst überholt; was heute State of the Art ist, wird morgen Oldschool sein. Beobachten lässt sich das schon in der Kirchenmusik des Mittelalters: Wurde der alte Gregorianische Choral noch einstimmig gesungen, fügten vorwitzige Sänger nach und nach weitere Linien hinzu, die sich aber rhythmisch und harmonisch stets parallel zur Melodie bewegten. Für echte Polyphonie, also mehrere eigenständige Stimmen, fehlte sowohl der Segen des Papstes als auch eine zweckdienliche Notenschrift. Das änderte sich erst mit der Erfindung der sogenannten Mensuralnotation, die eine selbstbewusst »Ars nova« (neue Kunst) bezeichnete Blütezeit auslöste. An ihrer Spitze stand der Franzose Guillaume de Machaut, der 1360 mit seiner »Messe de Nostre Dame« die erste vollständige Messvertonung vorlegte. »Modern« klingt sie in unseren heutigen Ohren allerdings kaum.

CARL PHILIPP EMANUEL BACH: HAMBURGER SINFONIEN

Geometrisch angelegte Parks, ondulierte Perücken, eine auf starren Hierarchien und Ritualen basierende Gesellschaftsordnung: das Zeitalter des Barock war nichts für moderne Freigeister. Umso entschiedener rebellierte die junge Generation seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Beispielhaft zu besichtigen im Hause der Musikerfamilie Bach: Von Vater Johann Sebastians mathematisch konstruierten Fugen allein zur Ehre Gottes wollten seine Söhne nichts wissen. Filius Carl Philipp Emanuel – der sich als Cembalo-Begleiter des flötenden Königs Friedrichs des Großen lange genug gelangweilt hatte – haute besonders heftig auf den Putz. Seine »Hamburger Sinfonien«, entstanden zur selben Sturm-und-Drang-Zeit wie Goethes »Werther« (1774), fegen radikal subjektiv und mit spätpubertär wechselhaften emotionalen Extremen durch den Konzertsaal, dass es einem noch heute schwindlig wird.

»Die auftretenden Leute sind alle pervers«, konstatierte Richard Strauss mit Blick auf seine Oper »Salome«, die 1905 in Dresden herauskam. In der Tat: Die laszive Titelheldin treibt einen verklemmten Verehrer in den Selbstmord, strippt auf Bitten ihres notgeilen Stiefvaters und lässt sich zum Dank den abgeschlagenen Kopf eines unentwegt wirre Visionen verkündenden Propheten servieren, mit dem sie Nekrophilie betreibt, wofür sie am Ende selbst exekutiert wird. Begleitet wird das Spektakel von einer Musik, die schwankt zwischen schwülstig schwelgendem Wohlklang und totaler Kakofonie. Strauss schuf damit das Pendant zur modernen Psychoanalyse, mit der Sigmund Freud kurz zuvor die Wiener Gesell- und weltweite Ärzteschaft irritiert hatte. Traumata, Träume und Triebe; Ich, Über-Ich und Es waren machtvoll auf der ganz großen Musiktheaterbühne angekommen.

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.

Jahrhundertelang sahen sich Gitarristen mit einem Problem konfrontiert: Ihr Instrument war einfach zu leise, um sich in größeren Ensembles durchzusetzen. Die Lösung wurde ihnen 1932 in Form der ersten E-Gitarre in den Schoß gelegt, die die Schwingungen der Saiten in elektrische Signale umwandelte und an einen Lautsprecher schickte. Vier Jahre später kam mit der Gibson ES -150 das erste kommerziell erfolgreiche Serienmodell heraus (der Name bezog sich auf den Preis von 150 Dollar). Einer der early adopters war Charlie Christian, der sich aus ärmlichen Verhältnissen als Straßenmusiker-Kid zum Gitarristen in der Band der Swing-Ikone Benny Goodman hocharbeitete. Statt nur noch Akkorde zu schrubben, nutzte er die E-Gitarre so melodiös wie ein Saxofon und etablierte sie nachhaltig im Jazz. Von dort schwappte sie in den Blues, wanderte zum Rock und avancierte zum wichtigsten (und lautesten!) Instrument der modernen Popmusik.

Nichts muss, alles kann: Während Kritiker die Postmoderne als saft- und kraftloses Abrutschen in die Beliebigkeit schmähen, preisen Anhänger die (oft ironische) Brechung jedweder ästhetischer Dogmen zugunsten totaler individueller Ausdrucksfreiheit. Sich nicht festlegen zu lassen, ist geradezu ein Markenzeichen von Brian Eno. Als Mitgründer der Glam-Rock-Band Roxy Music trat er im Glitzerfummel auf, später produzierte er Bands wie die Talking Heads, U2 und Coldplay und schuf KlangInstallationen wie »The Ship« in der Elbphilharmonie. Vor allem aber hob er zuvor als Gebrauchsmusik geschmähte Genres auf ein neues Level. So komponierte er HandyKlingeltöne und den Windows-95-Start-Sound und erfand mit der Ambient Music ein ganz eigenes Genre: Nachdem er 1978 beim Umsteigen einige Stunden auf dem Flughafen Köln-Bonn festsaß und vom Gedudel der Lautsprecher genervt war, konzipierte er kurzerhand einen raffiniert aus Loops gewebten Klangteppich, der »Platz zum Denken schafft«.

Wer dieses Klavierstück hört, wird sofort stutzig. Die quecksilbrig perlenden, in enger Chromatik verknoteten Töne scheinen weder einem regelmäßigen Taktmaß noch einer Grundtonart zu folgen. Atonale Musik aus dem 20. Jahrhundert? Fehlanzeige! Franz Liszt brachte die »Bagatelle ohne Tonalität« bereits 1885 zu Papier; das prominent verwendete Tritonus-Intervall (»diabolus in musica«) spielt dabei auf den Untertitel »Mephisto-Walzer« an. Liszts äußerst erfolgreiche Karriere als reisender Klaviervirtuose und Salonlöwe lag zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre zurück. Um Konventionen und Erwartungen des Publikums brauchte er sich nun nicht länger zu scheren, stattdessen experimentierte er mit kühnen Formen und Klängen und antizipierte dabei etliche Errungenschaften der modernen Musik, um die der Zwölftonmusik-Erfinder Arnold Schönberg und seine Schüler noch lange ringen sollten.

»Modern« ist ja nicht nur ein Adjektiv, sondern, auf der ersten Silbe betont, auch ein Verb, meist assoziiert mit der »Tätigkeit« eines Verblichenen im Grab – sofern er denn darin bleibt. Denn glaubt man den Schauermärchen, die aus praktisch allen Kulturen der Welt bekannt sind, stehen immer wieder Tote auf und geistern als Zombies, Wiedergänger, Gespenster oder Vampire in der Gegend herum. Auch Michael Jacksons 1982er Song »Thriller« spielt mit diesen Klischees: »It’s close to midnight / Something evil’s lurkin’ in the dark.« Berühmt wurde er nicht nur wegen des funkigen Beats und Jackos charismatischer Stimme, sondern wegen des dazugehörigen Musikvideos, in dem sich der Sänger selbst erst in einen Werwolf und dann in einen Zombie verwandelt, um mit einer Gruppe halbverwester Horrorgestalten einen mitternächtlichen Tanz hinzufetzen. Von Fans organisierte Zombie-Walks beweisen bis heute: Jackos Musik ist einfach nicht totzukriegen.

V on WALTER WEIDRINGER

V on WALTER WEIDRINGER

Ich bin ja kein Komponist«, sagt Thomas Larcher, »ich bin eigentlich Bildhauer.« Ein paar Obertöne an Ironie schwingen bei seinen Worten mit – aber was genau meint der Mann? Versteht er seine Musik gleichsam dreidimensional? Diese Metapher würde man sofort unterschreiben, so plastisch und zum Greifen, Begreifen nah tönen seine Werke immer wieder. Oder frönt er im Geheimen wirklich einer anderen Kunst? Ja und nein: »Ich schreibe alles mit der Hand. Das heißt, ich radiere Unmengen an Noten wieder aus. Und aus den Radiergummibröseln forme ich kleine Kugeln. Vielleicht hundert pro Tag, ganze Töpfe voll. Und das sind meine Skulpturen, an denen ich arbeite.«

Die Anekdote führt gleich tief hinein ins Denken einer Künstlerpersönlichkeit, die sich die eigene Stimme durch viele Zweifel und Widerstände erarbeiten musste. Dass Larcher vieles von dem, was er zu Papier gebracht hatte, lieber wieder ausradieren sollte, das wurde ihm von einigen Verfechtern der musikalischen Avantgarde schon bald geraten: tonale Harmonien und Melodien vor allem, die in seinen Werken eine erinnerte Vergangenheit repräsentieren, eine wundersame, neu entdeckte Zukunft verheißen oder schlicht die Schönheit des Augenblicks einfassen mögen.

Mit einem herbeizitierten »Als ob«, mit ironischer Distanz und polystilistischen Collagen hat das bei ihm jedoch nichts zu tun: Larcher nutzt die widerstreitenden Elemente, um seiner Musik ein enormes dramatisches Gefälle einzuschreiben. Kontraste zwischen Tonalität, Atonalität und geräuschhaften Ereignissen, zwischen virtuosen Zuspitzungen und großen Gesten in seinen Werken können emotionale Sturmböen entfesseln oder einen Hauch von Zärtlichkeit und Trauer hinwehen. Der spontan ver ständliche Ausdruck ist sein Movens – ein Ausdruck, den er dennoch mit aller intellektueller Konsequenz und künstlerischer Redlichkeit erzielt. Seitdem er sich das alles traut, also die erstarrten Gebote des »Neuen« in den Wind schlägt, setzt er den Radiergummi nur noch seinem eigenen Empfinden folgend ein. Ein Perfektionist bleibt er dabei dennoch.

Thomas Larcher hat die tonalen Gravitationskräfte nicht völlig vergessen – oder besser: er tut nicht so, als müsste und könnte man sie vergessen; vielmehr versteht er es, sie in frischem Kontext mit Bedacht zu nutzen. Da spielt auch seine Skepsis gegenüber musikalischer Individualität hinein: »Als ob irgendjemand behaupten könnte, völlig eigenständig zu komponieren! Dabei ist doch das ganze Leben ein Nachahmen: Menschen wollen so sein wie X oder Y, machen sich Dinge zu eigen. Rein autarke, autochthone Kunst gibt es nicht.« Das hat er, der 1963 in Innsbruck geboren wurde und zunächst als einer der versiertesten und vielseitigsten Pianisten seiner Generation Karriere gemacht hat, rasch durchschaut. »Durch die vielen Werke, die ich als Pianist in Auftrag gegeben habe, merkte ich aber auch, wie sich in der Kunst jeder von den anderen abgrenzen, ja bewusst distanzieren will – man muss sich ja schützen, um etwas zu finden, was das Eigene sein könnte.«

Den »Mythos des Eigenen« will Larcher dabei hinterfragen – und es gelingt ihm auf eine Weise, die man getrost individuell nennen darf. Gerade auch deshalb, weil seine Musik nicht nur emotional ersonnen ist, sondern eben auch die Fähigkeit besitzt, diese Emotionen einem breiten

Der Komponist Thomas Larcher und seine emotional spontan verständliche, klug ersonnene Musik.

Publikum unmittelbar verständlich und nachvollziehbar zu machen. Feinfühlig reagiert er zudem auf »die große Debatte zur ›kulturellen Aneignung‹, die aus den USA und England auf uns zurollt und in Europa noch gar nicht in der eigentlichen Intensität angelangt ist«. Seine musikhistorische Erkenntnis: »Ohne den viel geschmähten ›Exotismus‹, ohne die Pariser Weltausstellung 1889 mit ihrer Präsentation javanischer Gamelan-Musik gäbe es keinen Debussy, der das vielleicht zunächst einmal nur nachgeahmt, dann aber zu etwas ganz anderem, Fantastischem gemacht hat. Und ohne Debussy wäre auch die Jazzharmonik spätestens seit der Swing-Ära völlig anders verlaufen.«

Das Komponieren sei bei ihm quasi immer schon da gewesen, sagt Larcher, der als Jugendlicher eine fröhliche Gleichzeitigkeit der Stile erkunden konnte. Später in Wien hat er (neben dem Fach Klavier, u. a. bei Elisabeth Leonskaja) auch ganz förmlich Komposition studiert – und stieß plötzlich auf Diktate, Zwänge, Gebote und Verbote in den engeren Kreisen des »Neuen«: Molldreiklänge? Um Himmels willen!

Sich abwendend habe er ohnehin so viel Zeit mit dem Klavier verbracht, dass die eigene Musik ins Hintertreffen geraten sei. Mit den Stücken, die er trotzdem geschrieben hat, fühlte er sich dann aber nirgendwo so recht zugehörig. Sein Espressivo-Gestus – klinge der nicht vorgestrig?, musste er sich fragen lassen. Auch die Rolle des Komponisten als eloquenter Anwalt seiner selbst würde Larcher, so seine schmerzliche Erkenntnis, nicht ausfüllen können. Aus den Selbstzweifeln half immerhin der Gedanke: »Wenigstens spiele ich viel Neue Musik und lerne sie dadurch besser verstehen.« Eben dafür gründete Larcher 1993 das Festival Klangspuren in Schwaz (Tirol) – weil er es leid war, bei etablierten Veranstaltern mit seinen zeitgenössischen Programmen abzublitzen. Der Erfolg gab ihm auch dabei recht.

Schließlich wurden an den pianistischen Solisten und Kammermusiker immer mehr Anregungen und Ermutigungen zum Komponieren, ja sogar Aufträge herangetragen: Manfred Eicher, Kim Kashkashian, Dennis Russell Davies, das Artis-Quartett, Lars Vogt, Heinrich Schiff, Till Fellner waren die Prominentesten der ersten Zeit. »Damals hab ich oft ungläubig gedacht: Was haben denn die, warum wollen die was von mir?«, erzählt Larcher. »Offensichtlich haben sie irgendetwas in meiner Musik gehört, von dem sie dachten, das könne man auf dem Podium beleben, leben, vermitteln. So fand ich Seelenverwandte.«

Das Verhältnis zu ihnen sieht Larcher ähnlich wie das zwischen dem Architekten und dem Bauherrn eines Hauses, ja überhaupt als Handwerksgemeinschaft: »Hinter mir stehen Schafzüchter, die für Darmsaiten sorgen, Förster und Geigenbauer; danach Musiker, Bühnenbildner, Regisseure, Toningenieure, Radioleute. Ich bin nur ein Glied von vielen.« Die Autorinnen und Autoren der Texte nicht zu vergessen: »Sobald Musik und Wort

in Verbindung treten, ist das wie in einem Magnetfeld: Da richten sich dann die Zeichen der Musik für mich entlang einer klaren Bedeutungsrichtung aus.« Larcher stellt sich in eine alte Tradition: jene des komponierenden Musikers oder musizierenden Komponisten. Früher war diese Doppelrolle der Normalfall, doch heutzutage ist beides meist voneinander entkoppelt, und eben darin sieht er einen Grund für viele Probleme der Neuen Musik: wenn sie sich etwa hermetisch mit reinen Materialfragen beschäftigt, der Forderung nach etwas noch nie Dagewesenem nachjagt und sich dabei gleichgültig gegen ein breiteres Publikum zeigt. Dadurch büße sie an Bedeutung ein. »Es hat immer verschiedenste Strömungen parallel gegeben, Schönberg und Gershwin waren Zeitgenossen, sogar Freunde; Ginastera und Schostakowitsch, Villa-Lobos und Ravel, Stockhausen, die Beatles und Pink Floyd. Dass die Musik nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Spielarten bis hin zu Pop, Rock’n’Roll, Country & Folk oder Bob Dylan auch politisch höchst brisant und sogar relevant war, kann man sich heute kaum mehr vorstellen.«

Als Komponist fühlt sich Larcher zwar privilegiert, dafür habe er aber ein finanziell weitaus sichereres Leben als Pianist und Intendant aufgeben müssen, weil es ihm nicht die nötige Zeit und Ruhe gelassen habe. Das Komponieren versteht er im weitesten Sinne als gesellschaftspolitische Arbeit, bei der ihm das Weiterführen von Traditionen wichtig ist. »Es geht mir darum, die Qualität des Zuhörens in eine andere Zeit zu bringen, zu erhalten oder vielleicht gar zu retten.« Die im Serialismus mit seinen durchorganisierten Einzelereignissen ohnehin schon »zerpixelte Musik noch weiter zu zerpixeln«, das sieht Thomas Larcher nicht als seine Aufgabe an. Stattdessen will er Dinge zusammenführen, daran arbeiten, die Musik der Gegenwart auch jenen Menschen verständlich und nachvollziehbar zu erhalten, die sich nicht ständig damit beschäftigen und auch keine spezielle Ausbildung haben. Und das bezieht sich durchaus auf alle Beteiligten: »Ich schreibe für klassisch trainierte Musiker, die ich abholen will, um ihr Musizieren zu erweitern, sie zu fordern, weiterzubringen, anzuregen. Und ich schreibe für ein ›klassisches‹ Publikum – für Menschen, die klassische Musik mit den Ohren lesen können und sich auf dieser Grundlage 25 Minuten lang auf etwas Unbekanntes einlassen. Die gibt’s hoffentlich immer noch, und die wollen hoffentlich immer noch etwas Neues hören.«

m MEHR ZU THOMAS LARCHER FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK»Es geht mir darum, die Qualität des Zuhörens in eine andere Zeit zu bringen, zu erhalten oder vielleicht gar zu retten.«

Thomas Larcher stellt sich in eine alte Tradition: jene des komponierenden Musikers oder musizierenden Komponisten.

MÜNCHENER KAMMERORCHESTER, PIERRE BLEUSE

Mo, 12.12.2022 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal lawrence power (Viola), alisa Weilerstein (Cello), katrien baerts (sopran), aaron pilsan (klavier)

Thomas larcher: still; The living mountain für sopran und ensemble; ouroboros für Cello und kammerorchester

NDR RADIOPHILHARMONIE, PIERRE BLEUSE

So, 5.2.2023 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal boglárka pecze (klarinette)

Thomas larcher: Time / Three movements for orchestra kaija saariaho: D’om le vrai sens

BOULANGER TRIO

Mi, 8.2.2023 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal ilker arcayürek (Tenor)

Thomas larcher: a padmore Cycle

SIMPLY QUARTET

So, 19.2.2023 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

Thomas larcher: streichquartett nr. 4 »lucid Dreams« sowie Werke von haydn und Dvorˇák

MARIA IOUDENITCH / SEBASTIAN FRITSCH / AARON PILSAN

Mi, 19.4.2023 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal maria ioudenitch (Violine), sebastian Fritsch (Cello), aaron pilsan (klavier)

Thomas larcher: »kraken« für klaviertrio sowie Werke von mendelssohn bartholdy und brahms

QUATUOR DIOTIMA

Do, 15.6.2023 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal mark simpson (klarinette)

Thomas larcher: streichquartett nr. 5 (ua) sowie Werke von mochizuki, mantovani und adès

PORTRAIT THOMAS LARCHER

Lange bevor es die heutige Diskussion um Diversität und Inklusion in der Musik gab, hat Angélique Kidjo diese Werte schon gelebt. »Musik ist integrativ, sie gibt dir immer den Raum, das zu sein, was du sein willst«, sagt die Sängerin, die zweifellos zu den wahrhaft kosmopolitischen Stimmen nicht nur Afrikas, sondern des ganzen Planeten zählt. Und sie ist sich sicher: »Wenn politische Systeme auf den Grundsätzen der Musik aufbauen würden, dann hätten wir eine bessere Welt.«

Geboren 1960 in der Hafenstadt Ouidah im westafrikanischen Benin, sog Kidjo seit frühester Kindheit kulturelle Einflüsse aus den unterschiedlichsten Stilen und Epochen auf. Ihre Mutter war Choreografin und Theaterdirektorin, ihr Vater ein Mélomane, ein Musikverrückter, der Schallplatten aus aller Welt sammelte und seiner Tochter das Banjo-Spiel beibrachte. Mit sechs stand sie schon auf der Bühne, hatte mit elf ihre erste Band, orientierte sich an den heimischen Traditionen ebenso wie an Soul und Funk. Mit Anfang zwanzig dann hielt sie nichts mehr in Benin – als Freigeist eckte sie mit der damaligen kommunistischen Führung des Landes an.

Paris hieß das neue Ziel. Dort bildete sich die junge Frau mit Schauspiel- und Gesangsunterricht weiter und schrieb sich in Jura ein – durchaus bezeichnend für ihre Überzeugungen, die Menschenrechte sind ihr bis heute ein großes Anliegen. In der frühen Weltmusikszene begegnete man Kidjo in den Reihen der Fusionband Pili Pili des Keyboarders Jasper van’t Hof, in der sie ihre resolute, charismatische Stimme erstmals international ertönen ließ. Und ab den frühen Neunzigern konnte sie niemand mehr überhören und übersehen, der sich für afrikanische Musik interessiert: ihre frechen Auftritte im Zebrakostüm, ihre aus der Tradition inspirierten TanzPerformances, Songs wie »Agolo« von ihrem Debütalbum »Ayé« (1994), mit dem Kidjo den damaligen Afro-Pop in den Sprachen Fon und Yoruba funky machte.

Von dieser amazonenhaften, forschen Newcomerin hat sich Angélique Kidjo in den vergangenen 25 Jahren längst zu einer Grande Dame gewandelt, die auf ihren Alben und Konzerten stilistische Querverbindungen zwi-

schen Afrika, Kuba und Brasilien knüpft, die vor Präsidenten und Religionsführern singt und sich mit Elan für das panafrikanische Zusammenwirken von Künstlerinnen einsetzt. Ob Benin, Paris oder New York dabei als ihre Basis fungiert, spielt eigentlich keine Rolle mehr –Kidjo ist eine wahre Weltbürgerin. Da nimmt es auch nicht Wunder, dass sie den Ehrentitel ihrer legendären südafrikanischen Kollegin Miriam Makeba (1932–2008) als »Mama Africa« geerbt hat.

Nun gestaltet Angélique Kidjo einen viertägigen Reflektor in der Elbphilharmonie – und nutzt diese Carte blanche, um ein stark weiblich geprägtes Programm zu präsentieren. Mal steht sie selbst auf der Bühne, vor allem aber lässt sie Kolleginnen (und auch ein paar Kollegen) verschiedener Generationen als Gäste zu Wort und Ton kommen. Zwei ganz neue Projekte aus ihrer eigenen Kreativschmiede bilden den Kern des Programms, und es überrascht nicht, dass sich eines davon einer der stärksten Frauengestalten der Menschheitsgeschichte widmet.

»Heutzutage sprechen wir immer über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Vor drei Jahrtausenden war sie bereits verwirklicht – in der Weisheit der Königin von Saba«, sagt Angélique Kidjo im Interview. Das biblische Treffen der vermutlich aus dem Jemen oder aus Äthiopien stammenden Herrscherin von Saba mit dem israelitischen König Salomo in Jerusalem sieht Kidjo als Sinnbild für den Austausch vernünftiger Menschen. In den Rätseln, die die Königin ihrem Gegenüber stellte, wird für Kidjo der Kern der Menschlichkeit, ja der Menschheit deutlich: »Übst du einfach Macht aus, oder sprichst du mit anderen, lässt dich inspirieren, um deine Macht auf ein höheres Niveau zu bringen? Darum geht es bei diesem Treffen.«

Den Anstoß, in die Rolle der »Queen of Sheba« zu schlüpfen, gab ihr der franko-libanesische Trompeter Ibrahim Maalouf, ein großer Verehrer der Sängerin. »Wir fragten uns, was wir zusammen anstellen könnten«,

Angélique Kidjo gestaltet einen viertägigen Reflektor in der Elbphilharmonie – und zeigt damit, warum sie zu Recht als die neue »Mama Africa« gilt.

»Es ist immer noch nicht einfach für eine Frau, sich im Musikgeschäft durchzusetzen, besonders wenn sie aus Afrika kommt.«

erinnert sich Kidjo. »Die Beziehung zwischen dem Nahen Osten und Afrika sollte jedenfalls eine Rolle spielen –und da stieß ich sofort auf die Legende der Königin von Saba. Ich wählte sieben der vielen Rätsel aus, die sie Salomo stellte, und schrieb darüber Texte auf Yoruba. Ibrahim komponierte die Musik, wobei seine Trompete natürlich die Stimme von Salomo verkörpert.« In der musikalischen Ausformung dieses Tête-à-tête aus dem zehnten vorchristlichen Jahrhundert tritt Kidjos kraftgeladene Stimme also in einen atemberaubenden Dialog mit den VierteltonSchleifen und Improvisationen der Trompete. Maalouf (der beim Reflektor noch einen zweiten Abend mit dem Gitarristen François Delporte gestaltet) hat hier alle seine Tugenden gebündelt: rockige Wucht, jazzige Verspieltheit, sinfonische Räumlichkeit und Emotionalität.

Zeitlos sind die Themen der Rätsel: »Alles dreht sich um den Gebrauch unserer Zunge, darum, ob wir die Wahrheit oder eine Lüge erzählen – denn die Macht der Worte kann töten oder auch heilen.« Es geht um einen wundersamen Vogel, um eine geheimnisvolle Flüssigkeit und einen eigentümlich beschaffenen Stoff. All diese Rätsel verweben Kidjo und Maalouf mit den flammenden Reden der Königin vor dem fremden Thron, mit ihrer Leidenschaft, ihrem Schmerz und dem Stolz ihrer Weiblichkeit. Ein machtvolles Treffen auf Augen- und Ohrenhöhe, das die Gleichberechtigung als ein uraltes Thema der Menschheit verankert, für die Verständigung zwischen den Religionen wirbt – und auch fürs Auge ein Erlebnis wird, wenn Kidjo in fantasievollen Gewändern auf der Bühne agiert.

In ihrem zweiten neuen Projekt wagt sich Kidjo erstmals an ein Duo mit einem klassischen Pianisten – auf durchaus überraschende Weise: In »Les Mots d’Amour« rücken sie und Alexandre Tharaud das klassische französische Chanson in den Fokus. »Am Rande eines Konzerts gestand er mir einmal, dass er eine große Liebe für diese Musik hegt«, erzählt Kidjo. »Das hat mich sehr erstaunt, aber ich fand, dass wir darauf aufbauen sollten.« Und so tauschten die beiden einen riesigen Berg von Texten aus, die für ein gemeinsames Konzertprogramm in Betracht kommen könnten. Die Wahl fiel auf Chansons von Édith Piaf, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Pierre Perret, Josephine Baker und Barbara, doch die genaue Zusammenstellung ist ständig im Fluss, wird wohl gar eine Bach-Vertonung auf Yoruba umfassen.

Natürlich geht es in »Les Mots d’Amour« stets darum, was der Titel verspricht, doch es ist Kidjo wichtig zu betonen, dass es sich hier nicht einfach nur um hübsche Liebeslieder handelt. Auch die dunklere Seite dieses Gefühls komme zum Tragen: »Verletzlichkeit ist eine Stärke«, betont sie. »Wenn du immer nur Schmerzen vermeiden willst, wirst du nicht leben. Ohne Schmerzen gibt es kein Leben und keine Liebe, ohne Rückschläge gibt es keinen Erfolg. Aber die Botschaft ist: Das Leben geht weiter!«

Neben diesen beiden eigenen Projekten hat Angélique Kidjo für ihren Reflektor auch zahlreiche Gastkonzerte programmiert – und dazu fast ausschließlich Frauen eingeladen. Sie begründet das mit der Schieflage im Musikgeschäft: »Es ist noch immer nicht einfach für eine Frau, sich durchzusetzen, besonders wenn sie aus Afrika kommt. Die Präsenz, die wir in der westlichen Welt haben, ist minimal. Also nutze ich jede Gelegenheit, junge Afrikanerinnen nach vorne zu bringen. Es gibt keine Plattform, auf der wir existieren können, wenn wir sie nicht für uns selbst schaffen.«

Die große Vorreiterin für die Belange der afrikanischen Frau war zweifellos Miriam Makeba. Angélique Kidjo, die viel Zeit mit Makeba verbrachte und von ihr lernte, nennt die südafrikanische Sängerin immer wieder als Vorbild für ihre Arbeit – und hat dies mit der etwa zwanzig Jahre jüngeren Laura Kabasomi Kakoma, kurz Somi, gemein. Die Sängerin aus New York mit ruandischugandischen Wurzeln hat sich auf Konzeptalben spezialisiert, deren musikalische Erzählungen von der Verwandtschaft zwischen den Kulturen Afrikas und der African Americans berichten.

In ihrem neuen Programm »Zenzile« setzt Somi diesen Dialog zwischen den Kontinenten fort und erweist zugleich ihrem Vorbild Miriam Makeba die Reverenz. »Ich tat mein Bestes, um Miriams Stimme und deren Färbungen zu verstehen«, sagt die Sängerin. »Also habe ich mich in die Geschichte und Kultur Südafrikas vor Ort versenkt. Ich wollte nicht wie sie klingen; ich wollte, dass ein Gespräch zwischen ihrer und meiner Stimme zustande kommt. Dabei stellte ich mir die Frage: Wie würden sich ihre Songs heute anhören, mit dem Sound des 21. Jahrhunderts?«

Ausgewählt hat Somi schließlich siebzehn MakebaSongs, zu denen sie eine tiefe, intuitive Beziehung hat. Deren »Reimagination« fällt dann ganz unterschiedlich aus: Der Song »Milele« etwa bekam ein zeitgenössisches Afropop-Feeling, während »Malaika« und »Ring Bell« zu Jazzballaden mit ausgefuchsten Harmonien mutiert sind. Und Makebas Erkennungshit »Pata Pata« hat Somi mit dunklen Färbungen aller Tanzlied-Klischees entkleidet. »Besonders die Verwandlungen der Songs ins Jazzige sind für mich auch eine Metapher für die Freiheit, um die Makeba immer kämpfte.«

Zu den jungen westafrikanischen Künstlerinnen, die bislang von Europa aus gewirkt haben, zählte bis vor Kurzem die Ivorerin Dobet Gnahoré. Jetzt aber ist sie aus Paris in die Elfenbeinküste zurückgekehrt und hat dort das Repertoire für ihr neues Programm »Couleurs« entwickelt. »Ich bekam sehr viel Inspiration durch die Wurzeln, die mich umgeben, durch die verschiedenen Sprachen. ›Couleur‹ steht für die sicht- und hörbaren Farben, auch die Farben der Emotionen.« Gnahoré singt neben Franzö sisch und Englisch auch in der Sprache ihres Volkes, ›

der Bété, sowie in Dida, Djoula, Adjoukrou und Koulango – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der riesigen Palette der 72 Idiome in der Côte d’Ivoire. Musikalisch dagegen geht es quer durch den Kontinent, von südafrikanischen Einflüssen bis hin zum saharischen Wüstenblues-Groove. Denn die 41-Jährige, die ihre Ausbildung in Musik, Tanz und Schauspiel im berühmten ivorischen Künstlerdorf Ki-Yi Mbock erhielt, pflegte schon immer eine panafrikanische Philosophie. Textlich ist Gnahorés wichtigster Themenkomplex die Weiblichkeit in all ihren Ausprägungen: Sie feiert die Zukunft der klugen Frauen und die Mutterschaft, ermutigt Mädchen zur Selbstermächtigung: »Ich durchlebe eine intensive Phase des Wachstums«, bekennt sie. »Ich bin dabei, mich zu emanzipieren, meine Sexualität neu zu entdecken, mich zu behaupten.«

Oum El Ghaït Benessahraoui, die sich als Sängerin schlicht Oum nennt, ist eine der mutigsten Stimmen Marokkos, wenn es darum geht, für die Anliegen der modernen arabischen Frau einzutreten. Dabei vereint sie auch die verschiedenen kulturellen Facetten ihres Heimatlandes: »Die Musik des Marrakesch ist durch meine Ohren in meinen Körper hineingeflossen, ohne dass ich eine Wahl gehabt hätte«, erinnert sie sich an ihre Jugendjahre. Die Musik der Berber, arabo-andalusische Klänge und der nordafrikanische Châabi-Pop finden sich in ihren Liedern Seite an Seite mit westlichen Einflüssen aus Soul und Elektronik; arabische Knickhalslauten erklingen neben E-Gitarre und Trompete. Oum singt auf Derija, der lokalen Variante des Arabischen, hat sich aber ebenso die Kultur der Sahrauis zu eigen gemacht, der westsaharischen Nomaden, denen ihr Vater entstammt. »Es gibt bei den Sahraui ein herausragendes Gespür für Improvisation und Poesie«, sagt Oum. »Und den Frauen wird ein unglaublicher Respekt entgegengebracht.« Oum möchte damit ein Vorbildcharakter für ihre Geschlechtsgenossinnen in der Heimat sein: »Für die, die sprechen, und die, die schweigen; für die,

die sich verschleiern, und die, die es nicht tun. All diese Facetten gleichzeitig zu repräsentieren und sie als Reichtum anzunehmen, all das zu verkörpern und sich dabei wohl in seiner Haut zu fühlen – so begreife ich die marokkanische Kultur.«

Wer an die Musik der Kapverdischen Inseln denkt, dem dürfte gleich der Name Cesaria Evora durch den Kopf gehen. Doch seit dem Tod der barfüßigen Diva 2011 hat sich die Musik des Archipels verjüngt und kosmopolitische Züge angenommen – und Lura ist dabei eine der führenden Figuren. Die Sängerin entdeckt afrikanische Rhythmen wie Batuque, Ferrinho oder Funaná wieder und kombiniert sie mit Einflüssen aus dem Soul. Melodien und Texte großer Autoren wie etwa des Poeten und Kultur ministers Mario Lúcio über Geschichten aus dem Inselalltag sind ebenso Bestandteil ihres Repertoires wie politische Themen etwa zur Emigration; all das bereichert sie in ihren Eigenkompositionen gern mit augenzwinkernden Anekdoten.

Mit einer hierzulande noch weitgehend unbekannten Sängerin schließlich komplettiert Angélique Kidjo ihre Auswahl starker afrikanischer Frauen – wobei Shungudzo tatsächlich sogar auf die abenteuerlichste Weltbürgerinnen-Biografie verweisen kann: Sie wurde auf Hawaii geboren, ist aber Simbabwerin, hat Vorfahren auf mehreren Kontinenten. Shungudzo steht für einen Global Pop, der zeit- und grenzenlos ist. In ihrem Sounddesign stecken Indie-Folk, Retro-Soul und Avant-Pop, ihre Gedichte und ihre Videoclips strotzen vor Fantasie, die sich keinen Modediktaten unterwirft. Shungudzo glaubt an die heilende Kraft des Tanzens und an die politische Veränderung durch Musik und Text. »Sie hat eine ungeheure Vision, Dinge zu gestalten, lenkt Songs in eine ganz andere Richtung«, sagt Kidjo über ihre junge Seelenverwandte, die auch auf ihrem letzten Album »Mother Nature« gastierte.

Als Bewahrer der Geschichte und Erzähler von Geschichten, als lobpreisender Dichter, aber auch als kritische Stimme, als das Herz der westafrikanischen Gesellschaft: So lässt sich der Griot definieren. Ablayé Cissoko aus dem Senegal verkörpert diese ein Jahrtausend alte Rolle in ihrer modernen Form. Immer noch ist die Kora, die bis zu 21-saitige Stegharfe, sein Werkzeug. Doch in tiefer Verinnerlichung seiner Tradition bricht er auf zu neuen Ufern, hat ebenso mit Musikern der persischen Klassik zusammengearbeitet wie mit dem US -deutschen Trompeter Volker Goetze. Angélique Kidjo hat ihn für einen Soloabend zu ihrem Reflektor eingeladen – und begründet ihre Wahl so knapp wie einleuchtend: »Ich wollte einfach einen großartigen Musiker präsentieren. Wie mein Vater schon gesagt hat: Talent kennt kein Geschlecht!«

Von links oben: Somi, Dobet Gnahoré, Oum,

IBRAHIM MAALOUF

Fr, 10.3.2023 | 18 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

SOMI

Fr, 10.3.2023 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

ANGÉLIQUE KIDJO & ALEXANDRE THARAUD

Sa, 11.3.2023 | 18 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

ABLAYE CISSOKO

So, 12.3.2023 | 19 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

AFRICAN WOMEN ALL-STARS

So, 12.3.2023 | 21 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

m EINEN STREAM MIT ANGÉLIQUE KIDJO FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/KIDJO_STREAM

Früher war es ein Zeichen von Anerkennung, etwas als modern zu bezeichnen. Warum hat das Wort heute so an Kraft und Reiz verloren? Oder gibt es eine Alternative?

VON TILL RAETHER ILLUSTRATION NADINE REDLICH

Mittlerweile bin ich so alt, dass ich mich noch an die Zeit erinnern kann, als das Wort »modern« einen positiven Klang hatte. Das sagt eigentlich alles über das Wort. In den Siebzigerjahren, als ich Kind war, wurden damit Stereoanlangen, Fahrzeuge oder Getränke beworben, die als innovativ und zeitgemäß gelten wollten, und ähnlich wurde es auch von den Erwachsenen im Alltag verwendet. Die etwas unübersichtliche Lebensgemeinschaft der jüngeren Nachbarn wurde leicht ehrfürchtig, leicht ironisch als modern bezeichnet, und wenn bei C&A ein zwar herabgesetztes, aber unbequem geschnittenes, kühn verziertes Kleidungsstück mir nicht gefiel, wurde es mir als modern angepriesen. Modern, begriff ich, war etwas, das aus der Zukunft in die Gegenwart lappte, und wir hielten die Zukunft doch für eher gut oder zumindest für unvermeidlich.

Das änderte sich in den Achtzigerjahren. Dinge, die besonders gut in die Zeit passten, nannten wir jetzt cool, geil, schräg oder, wenn wir schon »Tempo« lasen, zeitgeistig. Das Wort »modern« fand nur noch Verwendung, wenn der Mann im Radiogeschäft versuchte, dem reichen Onkel einen CD -Spieler zu verkaufen, obwohl es bisher nur »Brothers in Arms« von den Dire Straits auf CD gab.

Die Wochenzeitung »Die Zeit« führte ein Ressort ein, das »Modernes Leben« hieß, aber schnell »Moderndes Leben« genannt wurde, denn niemand hatte mehr das Gefühl, modern zu leben. Was sollte das bedeuten? Einer Mode, einem Modus folgend? In den Achtzigern und Neunzigern wollte doch jeder individuell sein, oder, realistischer gesagt: sich auf seine eigene Weise durchwurschteln, statt sich an ein vorherrschendes ästhetisches Prinzip zu halten. Meine Teenager-Kinder verstehen mich heute kaum noch, wenn ich sage, veganer Döner sei modern. Ich versuche, es ihnen zu erklären, also, dass ich ein Wort möchte für eine Sache, die genau in die Zeit passt, aber der Zeit sogar ein klein bisschen voraus ist. Und mir schwant, dass wir womöglich den gemeinsamen Zugriff darauf verloren haben, was »die Zeit« ist, dass wir gar keine geteilte Vorstellung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft haben.

Einerseits leben wir in einer Science-Fiction-Welt voller Gadgets, die sich die Science-Fiction in den Fünfzigern ausgedacht hat, die aber heute in Zukunftsfilmen immer noch vorkommen, als hätte die kollektive Imagination aufgehört: Bildschirmtelefone, Anschluss an allwissende Netzwerke, globale Überwachungssysteme, künstliche Intelligenz, die Vorbereitung von Mars-Reisen. All das ist Fantasie von gestern, Realität von heute und Fantasie von morgen zugleich. Was ist dann, nach dem Wortverständnis meiner Kindheit, noch modern? Ist es modern, Asteroiden aus ihrer Laufbahn zu schießen und schwarze Löcher zu fotografieren? Oder sind solche gegenwärtigen, realen Unglaublichkeiten eher von gestern, und modern ist vielmehr der Wunsch, wie ein Bauer im Mittelalter zu leben, also in einem winzigen Haus auf dem Land zu wohnen, nachhaltig Gemüse anzubauen und morgens Haferbrei zu essen?

Das Gegenwärtige vermischt sich nicht nur mit dem weit Zukünftigen, sondern auch mit der tiefen, archaischen Vergangenheit. Du kannst auf deinem Telefon mit der millionenfachen Rechnerleistung der Apollo11-Prozessoren Online-Seminare zu zehntausende Jahre alten Menschheitspraktiken wie Perma-Kultur und Handfermentation buchen. Und wenn du damit fertig bist, meditierst du oder machst Yoga, um für einen streng begrenzten Zeitraum ganz im Augenblick zu sein, in der reinen, gedankenlosen Gegenwart.

Das Wort »modern« für ein Krawattenmuster, eine Lebensform oder Honigmelone mit Parmaschinken zu verwenden, ergibt nur dann einen Sinn, wenn alle einen gemeinsamen Halt in der Zeit haben. Ich glaube, den haben wir verloren. Eigentlich müsste man jetzt, wenn etwas sehr gut in die Zeit passt, voller Anerkennung sagen: Wow, das ist wirklich völlig durcheinander.

Eine Solistengarderobe in der Elbphilharmonie. Der Raum ist schlicht und elegant eingerichtet, bodentiefe Fenster geben den Blick auf die Hamburger Innenstadt frei. Direkt vor den Fenstern sitzt ein junger Mann an einem Flügel und spielt Brahms. Wie unbewusst bewegt er seine Hände über die Tasten, behutsam schlägt er einige leise Akkorde an, lässt seinen Blick ruhig über die Skyline draußen schweifen, lauscht der Musik. Eben erst hat er ein Video-Interview gegeben, nun soll er sich für ein bisschen Schnittmaterial noch an den Flügel setzen, vielleicht ein paar Tonleitern spielen oder einfach nur über die Tasten streichen. Aber warum nur Tonleitern? Wenn dieser Mann am Instrument sitzt, dann spielt er. Und wenn er spielt, dann meint er es ernst. Für ein paar Momente scheint die Welt in der Garderobe stillzustehen. Das Kamerateam ist längst regungslos und hört einfach nur diesem jungen Mann zu, der da so uneitel und unmittelbar alle in Bann zieht.

Alexandre Kantorow ist kein Unbekannter in der Musikwelt. Sein Name hat längst die Runde gemacht, die internationale Kritik lobt ihn als einen der bedeutendsten Pianisten der jungen Generation. Man liest, er sei der »wiedergeborene Liszt«, technisch virtuos, wandelbar, ein idealer Interpret für die Musik dieses romantischen Komponisten. Aber natürlich spielt er nicht nur Liszt: Ein anderer Kritiker etwa fand, Kantorow sei »geboren für Saint-Saëns«; auch seine einfühlsamen Brahms-Aufnahmen werden hochgelobt, und mit Rachmaninow sorgt er ebenfalls für Begeisterung.

So stürmisch und laut ihm der Beifall im Konzert entgegenbrandet, so ruhig und zurückhaltend ist Kantorow abseits der Bühne. »Ich bin eher der introvertierte Typ«, sagt er selbst. Wohl nicht zufällig fühlt er sich im romantischen Repertoire besonders wohl. In der Musik findet er einen Weg, sich auszudrücken: »Das sind ganz besondere Momente, wenn man sich dadurch wirklich mit den anderen Menschen im Raum verbunden fühlt.« Und so ist er bei seinen Auftritten tatsächlich alles andere als verschlossen, im Gegenteil: »Sobald ich mich an den Flügel setze, werde ich ein bisschen ein anderer, denn da muss ich mich ganz öffnen.«

Geboren wurde Kantorow 1997 im französischen Clermont-Ferrand. Beide Eltern sind Musiker, die Mutter Geigerin, der Vater, Jean-Jacques, ist zunächst als Geiger und später auch als Dirigent berühmt geworden. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Sohn Alexandre als Kind mehr in Konzerthäusern als auf Spielplätzen unterwegs gewesen wäre: »Wir waren selten im Konzert«, erzählt er, »und das Klavier war für mich viele Jahre lang eigentlich nur etwas, das ich halt gerne nach der Schule gemacht habe.« Die Eltern ließen ihm den Raum, ließen ihm jede Freiheit, seine eigenen Interessen zu entwickeln. »Sie

So uneitel wie unmittelbar zieht der Pianist Alexandre Kantorow sein Publikum in Bann.VON JULIKA VON WERDER

wussten wahrscheinlich, dass es nicht einfach ist, als Kind von zwei Musikern aufzuwachsen. Sie waren sehr vorsichtig und haben sich zurückgehalten«, erinnert er sich. »Erst als ich irgendwann von mir aus gesagt habe, dass ich mir eine Karriere als Pianist vorstellen könnte, wurden sie aktiver und haben angefangen, mir Tipps zu geben.«

an der Seite von Teodor Currentzis und musicAeterna sein Debüt im Großen Saal gab – mit ausschließlich langsamen Sätzen unterschiedlicher Klavierkonzerte von Bach bis Schostakowitsch. Nun folgt auch sein SoloDebüt im Kleinen Saal mit Werken von Schubert und Brahms.

Auch als Kammermusiker ist Kantorow viel unterwegs. Gemeinsam mit zwei guten Freunden hat er im vergangenen Sommer sogar sein eigenes Festival für diese intime Form der Musik gegründet. Im südfranzösischen Nîmes brachten die drei an verschiedenen Orten drei Tage lang Kammerwerke auf die Bühne, die teilweise weit abseits des gängigen Repertoires liegen. »Es war ein Marathon«, erzählt er, »aber die Stimmung war super, und das Publikum hat viele der unbekannten Stücke sehr gut angenommen.« Was ihn antreibt: »Eine Welt, in der Musik lebendig bleibt, ist immer eine bessere Welt.«

Immer wieder steht Alexandre Kantorow auch mit seinem Vater Jean-Jacques auf der Bühne – mal im Duo mit Geige und Klavier, mal nebeneinander als Dirigent und Solist. »Wir haben uns vorgenommen, während unserer gemeinsamen aktiven Jahre in der Musikwelt so viel wie möglich gemeinsam zu machen.« Und das mit Erfolg: Neben einem Duo-Album mit französischen Violinsonaten entstanden hochgelobte Einspielungen von Liszts Klavierkonzerten. Im Frühling 2022 gaben die beiden ihre vorerst letzten gemeinsamen Konzerte – und legten nach mit Aufnahmen von Saint-Saëns’ Werken für Klavier und Orchester. »Ich bin wahrscheinlich ganz unbewusst mit den künstlerischen Vorstellungen und Instinkten meines Vaters großgeworden«, sagt der Sohn und ist glücklich darüber, wie viel sie zu zweit umgesetzt haben: »Wir verstehen uns beim Proben oft ohne Worte. Es ist immer etwas sehr Besonderes, mit ihm zu musizieren.«

Zu diesem Zeitpunkt war Kantorow 14 Jahre alt. Auf die Frage, was für seine Entscheidung damals ausschlaggebend war, erzählt er von einem Konzert mit seinem Schulorchester. Während der Proben fühlte er sich zum ersten Mal von vielen Gleichgesinnten umgeben. Auf dem Programm stand ein Werk von Franz Liszt, die Ungarische Fantasie für Klavier und Orchester. Gerne denkt der Pianist heute daran zurück: »Es hat so viel Spaß gemacht! Ich erinnere mich genau an dieses besondere Gefühl, das erste Mal auf so eine Bühne zu gehen und alles um mich herum zu vergessen. Ich wusste plötzlich ganz sicher, dass es das ist, was ich machen will.«

Schon bald folgten größere öffentliche Auftritte und erste Aufnahmen. Und als Kantorow 2019 mit gerade einmal 22 Jahren den prestigeträchtigen TschaikowskyWettbewerb in Moskau gewann, übersprang er damit gewissermaßen den Ruf als Nachwuchs-Star und reihte sich direkt in die erste Liga internationaler Solisten ein. Engagements führten ihn schnell zu renommierten Klangkörpern, darunter das Budapest Festival Orchestra, das Boston Symphony und die Staatskapelle Berlin. Und auch in der Elbphilharmonie eroberte er die Hamburger Herzen schon in den ersten Minuten, als er im April 2022

Wenn er nicht gerade auf Tournee ist, lebt Kantorow in einer Wohnung in der Pariser Innenstadt. Auch wenn er in den Vororten großgeworden ist – »in Orten, wo es mehr Hühner als Menschen gibt«, wie er es selbst beschreibt –, ist das urbane Paris seine Heimat, die er vermisst, sobald er für eine längere Zeit unterwegs sein muss. Sein Lieblingsort? Der Parc des Buttes-Chaumont im 19. Arrondissement. Wann immer er zwischen Konzerten zu Hause ist, umgibt er sich am liebsten mit Freunden und Familie. »Sie kennen mich am besten und sind ein gutes Regulativ«, sagt er schmunzelnd: »Ich muss mich mit Menschen umgeben, denn sonst werde ich noch introvertierter.«

Mo, 20.3.2023 | 19:30 Uhr Elbphilharmonie Kleiner Saal F as T lane – Junge spitzenmusiker:innen auf der Überholspur Johannes brahms: sonate nr. 1 CDur Franz schubert: Fantasie CDur »WandererFantasie«; ausgewählte lieder in klavierbearbeitungen von Franz liszt

»Eine Welt, in der Musik lebendig bleibt, ist immer eine bessere Welt.«m DAS ERWÄHNTE INTERVIEW MIT ALEXANDRE KANTOROW FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/KANTOROW_INTERVIEW

Im Geist der künstlerischen Freiheiten, die sich die Fotografie beim Aufbruch in die Moderne einst erobert hat, zeigt unsere Fotografin die Architektur der Elbphilharmonie: Räume werden zu abstrakten geometrischen Kompositionen, zu leuchtenden Tableaus, die ihre Motive nicht einfach reproduzieren, sondern daraus eigene, neue Bilder produzieren. Es ist ein zweidimensionales Verwirrspiel mit Licht und Schatten, Form und Farbe, Linien und Perspektiven.

FOTOS ANDREA GRÜTZNER

FOTOS ANDREA GRÜTZNER

Den vergangenen Sommer hat Barbara Hannigan für einen Besuch in ihrer alten Heimat Nova Scotia genutzt, einer Halbinsel im Osten Kanadas, wo sie aufgewachsen ist. Nach zwei Wochen mit der Familie hat sie dort auch einen zweiwöchigen Workshop gegeben. Denn die Nachwuchsförderung ist ihr ein elementares Anliegen, davon zeugen auch zwei von ihr ins Leben gerufene Förderprogramme: »Equilibrium«, das junge Künstlerinnen und Künstler beim Übergang von der Ausbildung zur professionellen Karriere unterstützt, und »Momentum«, in dem sich renommierte Kollegen als Mentoren für den Nachwuchs engagieren.

Dass jeder Künstler seinen ganz eigenen, individuellen Weg finden kann, dafür ist Barbara Hannigan indes selbst das beste Beispiel, denn die vielseitig begabte Musikerin passt in keine Schublade. Statt sich an den etablier ten Mechanismen des Musikmarkts zu orientieren, verwirklicht sie unbeirrt ihre eigenen Ideen und folgt dabei ihrer inneren Stimme. »Meine drei Katzen sind da eine große Inspiration für mich«, erzählt sie lachend im Interview, »sie sind sich selbst und ihren Bedürfnissen gegenüber immer wahrhaftig.«

Außergewöhnlich ist Hannigans Laufbahn, die mittlerweile in der Bretagne lebt, in vielerlei Hinsicht. Da ist zum einen die ausgeprägte Leidenschaft für Neue Musik, die sie zu einer geradezu exemplarischen Inter pretin zeitgenössischer Werke macht, egal wie schwierig diese auch sein mögen. Mit 17 Jahren sang die Sopranistin ihre erste Uraufführung, bis heute bringt sie es auf die unglaubliche Anzahl von fast 100 Werken, die sie (mit) aus der Taufe gehoben hat, darunter George Benjamins Opern-Welterfolg »Written on Skin« (2012), Brett Deans »Hamlet«-Vertonung (2017) und »Die Schneekönigin« von Hans Abrahamsen (2018), der schon den berückend schönen Orchesterliederzyklus »Let me tell you« (2013) für die nicht weniger berückende Stimme der Sopranistin geschrieben hat.

Außergewöhnlich ist zudem die Verbindung von Singen und Dirigieren, die bei Barbara Hannigan zu einer fast schon neuen Kunstform miteinander verschmelzen, sich gegenseitig durchdringen und befruchten. Ihre Auftritte lassen sich daher am besten als Performance bezeich-

nen, als eine Art Gesamtkunstwerk. Was sich auch in der Vorliebe der Künstlerin für ausgeklügelte Konzertprogramme spiegelt, die in oft ungewöhnlichen Kombinationen neue Hörerfahrungen ermöglichen – vor allem wenn sie mit der Hannigan eigenen Perfektion und Intensität dargeboten werden.

Das Publikum der Elbphilharmonie erlebt Sie bei einer Portraitreihe in den nächsten Monaten als Sängerin, Dirigentin und Performerin – als was sehen Sie sich selbst?

Barbara Hannigan: Wenn ich mir selbst ein Label verpasse, würde mich das nur limitieren. Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Und wenn ich etwas tue, versuche ich, dabei so präsent wie möglich zu sein. Egal ob ich gerade die »Lulu« singe, Mahlers Vierte dirigiere oder bei einem interdisziplinären Projekt mitmache. Im vergangenen März habe ich in der Elbphilharmonie zum Beispiel ein Konzert mit Werken von John Zorn gesungen, das hatte für mich dieses Gefühl des Außergewöhnlichen, weil ich mich selbst nicht als Jazz-Sängerin bezeichnen würde. Darum geht es auch gar nicht; es geht darum, Musik zu machen.

Den ersten Auftritt in Ihrem ElbphilharmoniePortrait haben Sie als Waldvogel in Richard Wagners »Siegfried«. Nicht unbedingt der Komponistenname, der einem als erstes bei Ihnen einfällt … Weil meine Stimme keine Wagner-Stimme ist, deshalb. Der Waldvogel ist so ziemlich die einzige Partie, die ich von ihm singen kann. Als Simon Rattle mich 2006 das erste Mal fragte, ob ich das mit ihm machen will, sagte ich mir: Das ist eine schöne Gelegenheit, für kurze Zeit in dieses Milieu einzutauchen. Das ist genau die richtige Dosis für mich, denn die Wagner-Kreaturen sind wirklich spezielle Wesen. Aber es war auch ein großer Spaß, und ich habe viel gelernt. Seitdem gehört der Waldvogel zu meinem Repertoire.

Können Sie sich vorstellen, mehr Wagner zu machen, vielleicht nicht als Sängerin, aber als Dirigentin? Sag niemals nie! Aber das ist keine Musik, mit der ich mich bisher intensiv auseinandergesetzt habe. Das »Siegfried-Idyll« oder das Vorspiel zu »Parsifal«, etwas in dieser Richtung könnte ich mir vorstellen zu dirigieren. Eine ganze Wagner-Oper würde ich für mich jedoch weniger in Betracht ziehen.

In Besprechungen Ihrer Aufnahmen und Auftritte tauchen oft Worte wie »grenzüberschreitend« oder – in einem guten Wortsinne – »irritierend« auf. Wollen Sie das: überraschen und unsere Hörgewohnheiten auf die Probe stellen?

Das steht nicht an erster Stelle. Zunächst einmal erlaube ich mir, frei zu sein. Viele meiner Performances haben einen starken Bewegungsaspekt, etwa als ich in »Passion« mit der Tanzkompagnie von Sasha Waltz gearbeitet

Barbara Hannigan über ihre Doppelrolle als Sängerin und Dirigentin, ihr Streben nach Leichtigkeit und die Wahrhaftigkeit ihrer drei Katzen.