elCaribe, SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2025 elcaribe.com.do

La Virgen de la Altagracia en la cultura caribeña

El doctor Wilson Enrique Genao, del Centro de Estudios Caribeños, se explaya sobre la influencia de la Virgen como símbolo de religiosidad. P.6

elCaribe, SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2025 elcaribe.com.do

El doctor Wilson Enrique Genao, del Centro de Estudios Caribeños, se explaya sobre la influencia de la Virgen como símbolo de religiosidad. P.6

La moderna atención

Zona Retro rememora las visitas al país de varios de estos funcionarios de EE.UU. entre ellos Henry Kissinger, Hillary Clinton y Mike Pompeo

“tercer fuego”

El pintor y muralista Amable Sterling explica las fortalezas y debilidades de esta actividad y habla de su experiencia como maestro y artista plástico. P.11

do lo llamó el presidente Joaquín Balaguer para organizar y crear la sección del control de la bilharziasis, de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.

MANUEL ANTONIO VEGA atacando10@gmail.com

La medicina, ciencia que tiene por objeto la conservación y el restablecimiento de la salud comienza a organizarse en esta ciudad en 1964, durante el gobierno de Donard Reid Cabral, quien elevó la Oficina Sanitaria a subcentro de salud. Sin embargo, fue introducida al ejido hacia 1917 durante la primera intervención norteamericana. Los americanos trajeron médicos para enfrentar las enfermedades de la época y curarse de las heridas que en sus cuerpos dejaron los machetes y cuchillos de la guerrilla rural, que despectivamente muchos llamaron “Los Gavilleros del Este”. Desde 1917 hasta la instauración del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo se desempeñó como médico en esta ciudad el estadounidense Néstor Struch, quien falleció en Los Estados Unidos a los 98 años. De 1917 a 1924 durante la intervención norteamericana, el doctor Alejandro Coradín, natural de Samaná estudió en la Universidad de Santo Domingo, mientras residía en el ingenio de Las Pajas. Vivió muchos años en San Pedro de Macorís, donde el Ayuntamiento Municipal designó hace varios años una calle con su nombre.

Durante la larga y sangrienta dictadura de Trujillo, varios médicos se desempeñaron como encargados de la Oficina Sanitaria del municipio, entre ellos Lora Opumares, Crear, Duvar; Rafael E. Peralta Bracme y Lugo Francisco.

El doctor Leopoldo Martínez, cuyo nombre lleva el hospital local, era natural de San Pedro de Macorís y vino a ejer-

del

cer la medicina a esta ciudad a principios de la década de 1940.

Más tarde instaló la clínica “Mi Consuelo”, donde realizaba partos junto a las comadronas Tilda Vélez, viuda Martínez, y doña Asia Poueriet de Huerta en la calle Mercedes esquina Palo Hincado. Fue encargado de Salud Pública.

Para 1952 la Oficina Sanitaria del municipio de Hato Mayor operó en la calle Padre Peña con Duarte, donde está ubicada la casa del abogado David Jiménez Cueto; y fueron inspectores encargados Tulio Báez, natural de Azua y Leopoldo Martínez de San Francisco de Macorís.

En 1956 la Oficina Sanitaria fue trasladada a la calle San Antonio, donde también funcionó el Distrito Escolar 04-05. Para 1964, durante el gobierno de Donald Reíd Cabral, el local del Partido Dominicano fue remodelado y en él se instaló el primer sub-

Balaguer encargó a Brugal Montoya organizar y crear la sección del control de la bilharziasis, de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social”.

centro de Salud y Maternidad de Hato Mayor del Rey, que empezó con 20 camas.

Su primer director fue el doctor Manuel Tejada Bodden, hermano del general Tejada Bodden; Rafael Brugal Montoya era médico ayudante.

Al doctor Tejada Bodden lo sustituyó el doctor Rafael Humberto Brugal Montoya, quien asumió la dirección del centro en octubre de 1966 hasta 1969, cuan-

A Brugal Montoya lo sustituyó el doctor Américo Díaz Cuevas, natural de San Francisco de Macorís, quien permaneció de 1969 a 1978. El doctor Américo Cuevas laboraba al momento de ser designado director del subcentro de salud de esta ciudad como director del hospital de Miches.

Al arribar al poder el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con don Antonio Guzmán como presidente en 1978, fue designado como director del subcentro de Salud Hato Mayor el fenecido Médico Amaury Méndez Silfa, gran propulsor junto a Abraham Guerrero Santos de la medicina moderna en esta ciudad.

En 1979 fue construido el local donde actualmente opera el “Dr. Leopoldo Martínez” y designado en 1982 como director al doctor Abraham Guerrero Santos. Amaury Méndez Silfa pasó a dirigir el programa de control de la Bilharzia.

Guerrero Santos permaneció en el puesto hasta el 24 de septiembre cuando asumió de nuevo el doctor Brugal Montoya desde 1986 hasta el 2 de octubre de 1996, que designan al doctor Francisco Leo Álvarez (Chanquin), que luego es sustituido por Liborio Arache, de Higüey.

Ejercieron la medicina en esta ciudad durante la tiranía de Trujillo y después de su derrocamiento, médicos de la talla de Eduardo Paz, quien llegó al país en 1958 como refugiado español, instalándose en Hato Mayor después del ajusticiamiento del sátrapa. En 1958 sustituyó al doctor Lugo Francisco de San Pedro de Macorís, que se desempeñaba como médico sanitario. También se han desempeñado como director del Hospital “Dr. Leopoldo Martínez”, el doctor Bruno Cuevas, Efraín Pacheco, Ircania Pacheco de Upia y actualmente es director Jesús de la Cruz Peguero.

Unos 10 directores ha tenido el subcentro de salud de esta ciudad, que fue elevado en el segundo mandato de Leonel Fernández a hospital, una vieja aspiración del pueblo de Hato Mayor que ahora espera con vehemencia sea equipado con los materiales, medicamentos y el personal que demanda esta provincia.l

Rtras una vida llena de logros y de gran presencia académica y profesional. Desde esta columna enviamos un abrazo a sus hijos Arnaldo, Alejandro, Arlette y Arlina. Sobre Don Arnaldo ya hemos escrito sobre su trayectoria como médico oftalmólogo, su capacidad y su visión para crear un instituto, el Instituto Espaillat Cabral, que hoy en día se desarrolla espléndidamente gracias a su hijo, el doctor Arnaldo Espaillat Matos. Quisiera referirme a don Arnaldo como un intelectual, escritor y científico. Presidente en dos ocasiones de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que lo llevó a representar al país como embajador en cónclaves internacionales e incluso ser invitado por la NASA a Cabo Cañaveral. Hombre de sólida formación intelectual, sus cátedras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo eran seguidas por sus alumnos con gran interés, y todavía hoy esos profesionales recuerdan esas lecciones. Recuerdan su cultura y su exquisito dominio del lenguaje. En su instituto utilizaba la expresión ciencia, amor y arte para referirse a las características de la profesión médica y muy particularmente la oftalmología. En 1969 ofrecía en la prensa la información de que se estaba construyendo un edificio que, con forma de ojo, alojaría a esa clínica especializada. Sus amigos recordaban sus conversaciones en tertulias que se extendían por horas, tratando con profundidad diversos temas. Escuché a uno de sus amigos, el doctor Julio Castaños Espaillat, comentar aquellas conversaciones y la asombrosa capacidad de Don Arnaldo de conversar sobre diversos tópicos. Una mente ávida de conocimientos fecundada por largas horas de lectura y estudio.

Además de las cátedras en la universidad, don Arnaldo creó la escuela de oftalmología del Instituto Espaillat Cabral, una residencia en la que se formaron varios oftalmólogos que han descollado en

la oftalmología dominicana. Pero no se detuvo ahí don Arnaldo, pues tras decidir retirarse del ejercicio profesional, a los 67 años presentó su primera obra que tituló: La tumba vacía. Esa obra tuvo gran impacto y en 2010 se celebró un coloquio que contó con ponencias de los escritores Fari Rosario, Eduardo Gautreau y Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, quienes ponderaron esta primera novela del doctor Espaillat Cabral. Fari Rosario destacó la efectiva caracterización de los personajes que logra el autor de la citada novela. Dijo que este acierto se debe, en gran medida, a que el autor ha podido situar a los personajes que aparecen en la obra acorde con la percepción del mundo que ellos poseen, así como al estrato social y ambiente epocal en el cual se desenvuelven. Por ejemplo, afirmó, el personaje más real de esta novela es José Antonio Salcedo, quien representa la serenidad y templanza de temperamento, propia de los líderes. En 2019 presentó la obra El secreto del monje, que mereció una reseña muy favorable en el periódico Hoy, de la que citamos: “El secreto del monje, la segunda novela publicada del novelista Arnaldo Espaillat Cabral, provocará en quienes la lean el disfrute emocional que puede motivar una historia repleta de enredos e intrigas procedentes de hechos sociales, políticos y amorosos propios de la vida dominicana antes de la Independencia. Pero esta obra debe provocar también que los analistas de la literatura, como patólogos forenses, hurguen hasta qué punto se trata de hechos reales y en qué medida se emplea la ficción. Pronto verá la luz su tercera obra, un relato biográfico”. Recibió un importante reconocimiento de la Fundación Corripio y un Homenaje de la Academia Dominicana de la Lengua en la Feria del Libro 2024. Muchas facetas de un hombre extraordinario, patriota, valiente, de gran reciedumbre y sin lugar a dudas un gran dominicano. l DR. HERBERT STERN

(DÉCIMA CIBAEÑA)

Ei jefe de la frontera

Parece heimano de Shrek

Chequéelo bien uté

Pue ta vueito una pantera

Solo tiene una bandera

Con etrella y bien rayá

La levanta y da patá

Sobretodo ai mejicano

También ai dominicano

Y a to loj manda patrá.

América pa’ americano

Trump así lo declaró

Lo dijo cuando subió

Aquí no caben haitiano

Sean grande o sean enano

Pa’ fuera va Isidoro

Aunque limpie inodoro

No quiero vei gente fea

Indio con cara de batea

Milei ya noj hace ei coro.

l JOSÉ MERCADER

elCaribe, SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2025 elcaribe.com.do

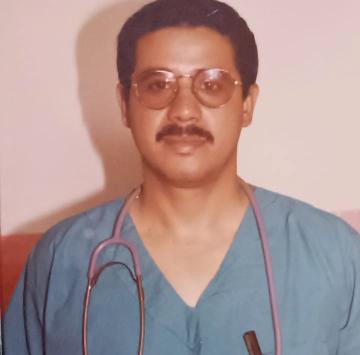

DoctorDiómedesZorrilla.DoctorAméricoCuevasDíaz.DoctorReynatoCruzDoctoraEsperanzaUpía.

Para completar la historia de la medicina en este artículo, comenzaremos con las biografías de los médicos que han gravitado en esta ciudad, algunos de ellos ya fallecidos.

Rafael Humberto Brugal Montoya

Vino a este mundo el 20 de junio de 1923, en Puerto Plata, fueron sus padres el licorista Andrés Brugal e Irene Montoya, naturales de Cuba. Estudió medicina en la Universidad Estatal de Santo Domingo (UASD) en 1945 y se graduó en 1951.

Realizó pasantía en el hospital Carl Teodoro Georges en San Pedro de Macorís. Se establece en Hato Mayor en 1952, como médico inspector sanitario. En 1969 el doctor Balaguer lo llamó para que se encargara de organizar y crear la sección de control de la bilharziasis, de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, con atribuciones en el territorio nacional. Fue catedrático en posgrado en la UASD en bilharziasis. En 1976 se desempeñó como subsecretario de Salud Pública.

Fue director del hospital Dr. Leopoldo Martínez por varias ocasiones. Brugal Montoya fue quien descubrió la bilharziasis en Higüey y El Seibo hacia 1969. En 1955 se casó con Elva María Sánchez con quien procreó a Rafael Humberto.

Luis Ovidio Rodríguez Severino Nació el 8 de enero de 1938 en la sección de Maguá, Sabana de la Mar, hijo de Mercedes Severino Custodio y Juan Bautista Hernádez.

Ingresó a la UASD en 1961, después de ajusticiado de Trujillo y se graduó de médico general en 1970. Hizo pasantía en el hospital Teófilo Hernández, de El Seibo. Laboró en Tenares en 1973; en 1974 en el Carl Teodoro Georges, de San Pedro de Macorís y en 1974 ingresó a las filas del Ejército Nacional como médico y fue puesto en retiro con el rango de general. Se casó con la enfermera Nereyda Disla en 1970, con quien procreó a Luis Ovidio, Darvin, Estephan y Daphiny.

Abraham Guerrero Santos Nació el 13 de enero de 1951 en Santo Domingo, hijo de Luisa Santos y Andrés María Guerrero. Ingresó a la UASD en 1969 y se graduó de médico general en 1977. En 1979 realizó una especialidad en ginecología en la Maternidad Nuestra

Señora de la Altagracia, Obstetricia y Metodología de la investigación. Mientras estuvo ahí fue presidente de la Asociación de Médicos Residentes hasta 1982. En 1982 regresó a Hato Mayor y es designado director del subcentro de salud Dr. Leopoldo Martínez. Siendo director del subcentro viaja a Venezuela a realizar una especialidad en monografía, en la Universidad Central de esa nación. Estudió monografía en la Universidad Jeferson de Miami, fue catedrático de anatomía en la UCE de 1980 a 1985. Está casado con la ingeniera Belice Canto Rondón, con quien procreó a Mariela, Bony e Iris María Guerrero Canto.

Enrique Marchena

Es el primer radiólogo aún activo en Hato Mayor, llegó a esta ciudad en 1987 al grupo médico Las Mercedes, contratado por el fenecido médico Amaury Méndez Silfa. Nació el 15 de julio de 1965, en el ingenio Angelina, San Pedro de Macorís, hijo de Eugenio Nicolás Marchena y Carmen Sabino Benítez. Fue el fundador de la Cámara Júnior de Hato Mayor (Jeysi 27) y miembro del Club de Leones, La Logia Masónica 21 de enero y oficial del Cuerpo de Bomberos Civiles.

Mercedes Rosario Padilla Nació el 24 de septiembre de 1964, en la comunidad de El Rancho, sección San Francisco de El Seibo; hija de Juan Rosario Fulgencio y Luz María Padilla. Estudió medicina en la UCE, en San Pedro de Macorís y se graduó en 1995 de Médico General. Laboró en la clínica Arache Pouerit. Casó con el ingeniero químico Luis Ramírez, con quien procreó a Lamer, Luis Adolfo y Luis Yohan.

Carmen Aurora Peguero Pueblo

Nació el 11 de enero de 1949 en Hato Ma-

DoctoraNirmaBastardoCalderón.

yor, hija de los profesores Rogelio Peguero Santana y Paula Evangelista Acosta. Se graduó de médico general en la UASD en 1977. En 1979 ganó un concurso para médico ayudante. En 1977 se casó con el hacendado Eduardo Sánchez, con quien procreó aGrace Elisabeta y Lisette Betania Sánchez Peguero.

Diómedes Zorrilla Sosa Nació el 28 de septiembre de 1959, en la comunidad de El Rancho, sección San Francisco, El Seibo. Hijo de Máximo Zorrilla (Moreno) y Eduvirges Sosa. En 1986 se graduó de médico general en la UASD, donde llegó a ser monitor en la cátedra Bioquímica. Hizo pasantía en Las Manaclas, San José de la Matas, fue técnico anestesiólogo desde que cursaba el segundo semestre de la carrera en el hospital Nuestra Señora de la Altagracia. Hizo una especialidad en ginecología y obstetricia en el hospital universitario Nuestra Señora de la Altagracia en 1991, donde fue jefe de médicos residentes. Se casó con la doctora Mirian Calderón en 1991 con quien procreó a Eric David y Jennifer Marian.

Domingo Poueriet Gil Nació en Higüey el 20 de diciembre de 1963, hijo de Livio Poueriet y Carmen Lidia Gil. Realizó su estudio primario en su

La primera intervención quirúrgica practicada en Hato Mayor del Rey se ejecutó durante la tiranía de Trujillo en 1955 por el médico José Marmolejos, hijo”.

pueblo natal y lo secundario en el liceo secundario Gerardo Jancen. Estudió medicina general en la UCE, donde se graduó en 1988, hizo pasantía en la clínica rural La Ceiba de Blandino, Higüey en 1989. Su primer empleo como médico lo empieza el 25 de febrero de 1991, en el subcentro de salud de San Rafael del Yuma, Higüey. En 1991 viene a esta ciudad en compañía de su amigo y colega Liborio Arache e instalan una clínica en el sector Gualey. En 1993 adquieren un local e instala su clínica Arache-Poueriet.

Liborio Arache

Nació el 23 de julio de 1963 en Higuey. Hijo de Tomás Arache Martínez y Julia Areché Castro. En 1984 ingresó a la UCE a estudiar medicina, graduándose de médico general en 1989. Hizo pasantía en Las Majaguas de Sánchez, Samaná en 1989-90. En 1991 llegó a Hato Mayor junto al doctor Domingo Poueriet e instaló una clínica en el sector Gualey. Para 1993 adquieren un local propio en la calle Melchor Contín Alfau, donde tiene actualmente su clínica Arache-Poueriet.

Juan Fco. Leo Álvares (Chanquin)

El 25 de agosto de 1949 nació este profesional de la medicina en Hato Mayor, hijo del comerciante José Lilí Leo y Severa Álvarez. En 1969 ingresa a la UASD a estudiar Psicología, que luego abandonó para transferirse en 1973 a la carrera de medicina en la UCE, San Pedro de Macorís donde se graduó en 1979. Hizo pasantía en la comunidad de Yerba Buena en 1981. En el gobierno del doctor Leonel Fernández Reyna fue designado director del subcentro de salud Dr. Leopoldo Martínez. Se casó con Milagros Díaz con quien procreó a Yantsun y Sunyat Leo Díaz. En su primer matrimonio tuvo a Amer Francisco Leo. l

PEDRO CONDE STURLA pinchepedro65@yahoo.es

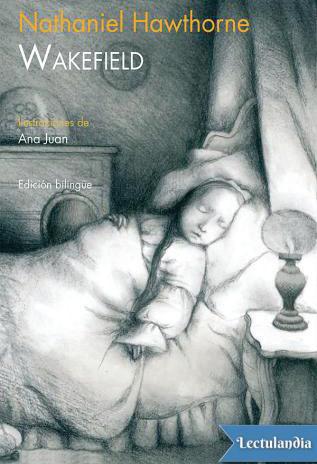

La atmósfera enrarecida, a veces tóxica, de los cuentos de Hawthorne es una de sus cualidades distintivas. Uno entra —a su propio riesgo—, en cualquiera de las narraciones y de inmediato sabe que está en una región desconocida. Algo puede pasar y pasará. Pero peor es si no pasa nada y el lector se queda esperando un desenlace inesperado. El viciado ambiente sombrío del gótico, la lobreguez de las representaciones, las criaturas fantásticas y a la vez cotidianas de la desbordante fantasía de Hawthorne crean un ambiente de suspenso y misterio, un temblor metafísico, crepuscular. En algunas historias prevalece la oscuridad, aunque el sol esté afuera, la fantasía oscura ejerce de una manera u otra su dominio, prevalecen las más lúgubres criaturas, las brujas y demonios de una imaginación puritana exacerbada en grado extremo. Aunque todo parezca común y corriente la sospecha corroe al lector, sabe por instinto, el instinto de la narración, que algo no anda nunca bien, que nada en los cuentos de Hawthorne es lo que parece. Hawthorne deslumbra también por su fina inteligencia, la forma en que construye el andamiaje en que se sostienen sus narraciones, el ambiente rural o pueblerino, sus mediocres jueces y pastores, sus temerosas y supersticiosas viudas, los más supersticiosos hombres de ciencia.

La elaborada urdimbre de la trama de estas extrañas historias fantásticas, con un final muchas veces racional y aleccionador (con moralina e incluso crítica social), inducen a creer que en verdad Hawthorne estaba tan obsesionado con sus creencias puritanas como lo estaba Poe con su idea de la muerte. Hay quien piensa, sin embargo, que ese puritanismo sería en gran parte teatral, escenificación y teatro, un pretexto para deslizar ideas incómodas para la época. La voz narrativa de Hawthorne, opinan algunos entendidos, quizás no debería ser confundida con la verdadera voz del escritor, pero estas no son más que conjeturas..

El título de su primer libro de cuentos, «Cuentos contados dos veces», alude como se ha dicho y repetido a una frase de Shakespeare: «La vida es tan tediosa como un cuento contado dos veces», pero los cuentos de Hawthorne son cualquier cosa menos aburridos. El más famoso de todos es «Wakefield», el enig-

mático «Wakefield», que transcurre en Londres, uno que no parece encajar a primera vista en el contexto general de su narrativa, el más moderno y actual de sus cuentos.

Borges escribió sobre el mismo una reflexión que es tan larga como el texto. Un texto que define, no sé por qué, como una «breve y ominosa parábola» Borges se emplea a fondo, como es su costumbre, para desentrañar el sentido de la narración. En realidad, lo que hace el taimado Borges es construir una narración paralela, narrar la historia a su antojo. Ha sucumbido a su encanto y se la apropia y la vuelve a contar felizmente, se le nota la felicidad en la prosa: «Hawthorne había leído en un diario, o simuló por fines literarios haber leído en un diario, el caso de un señor inglés que dejó a su mujer sin motivo alguno, se alojó a la vuelta de su casa, y ahí, sin que nadie lo sospechara, pasó oculto veinte años. Durante ese largo período, pasó todos los días frente a su casa o la miró desde la esquina, y muchas veces divisó a su

va a tomar la diligencia y que regresará, a más tardar, dentro de unos días. La mujer, que lo sabe aficionado a misterios inofensivos, no le pregunta las razones del viaje. Wakefield está de botas, de galera, de sobretodo; lleva paraguas y valijas. Wakefield —esto me parece admirable— no sabe aún lo que ocurrirá, fatalmente. Sale, con la resolución más o menos firme de inquietar o asombrar a su mujer, faltando una semana entera de casa. Sale, cierra la puerta de la calle, luego la entreabre y, un momento, sonríe. Años después, la mujer recordará esa sonrisa última. Lo imaginará en un cajón con la sonrisa helada en la cara, o en el paraíso, en la gloria, sonriendo con astucia y tranquilidad. Todos creerán que ha muerto y ella recordará esa sonrisa y pensará que, acaso, no es viuda. Wakefield, al cabo de unos cuantos rodeos, llega al alojamiento que tenía listo. Se acomoda junto a la chimenea y sonríe; está a la vuelta de su casa y ha arribado al término de su viaje». ***

mujer. Cuando lo habían dado por muerto, cuando hacía mucho tiempo que su mujer se había resignado a ser viuda, el hombre, un día, abrió la puerta de su casa y entró. Sencillamente, como si hubiera faltado unas horas. (Fue hasta el día de su muerte un esposo ejemplar.) Hawthorne leyó con inquietud el curioso caso y trató de entenderlo, de imaginarlo. Caviló sobre el tema; el cuento Wakefield es la historia conjetural de ese desterrado. Las interpretaciones del enigma pueden ser infinitas; veamos la de Hawthorne.

»Éste imagina a Wakefield un hombre sosegado, tímidamente vanidoso, egoísta, propenso a misterios pueriles, a guardar secretos insignificantes; un hombre tibio, de gran pobreza imaginativa y mental, pero capaz de largas y ociosas e inconclusas y vagas meditaciones; un marido constante, defendido por la pereza. Wakefield, en el atardecer de una día de octubre, se despide de su mujer. Le ha dicho —no hay que olvidar que estamos a principios del siglo XIX— que

A decir verdad, el Wakefield de Borges es tan apasionante como el Wakefield de Hawthorne y se hace difícil distinguir a uno de otro. La diferencia estriba en que a Hawthorne le intrigan los motivos de Wakefield, y a Borges le intrigan los de ambos, y es aquí donde se produce lo que Julio Cortázar llamó en un famoso cuento «Continuidad de los parques». La serpiente se muerde la cola: «Una tarde, una tarde igual a otras tardes, a las miles de tardes anteriores, Wakefield mira su casa. Por los cristales ve que en el primer piso han encendido el fuego; en el moldeado cielo raso las llamas lanzan grotescamente la sombra de la señora Wakefield. Rompe a llover; Wakefield siente una racha de frío. Le parece ridículo mojarse cuando ahí tiene su casa, su hogar. Sube pesadamente la escalera y abre la puerta. En su rostro juega, espectral, la taimada sonrisa que conocemos. Wakefield ha vuelto, al fin. Hawthorne no nos refiere su destino ulterior, pero nos deja adivinar que ya estaba, en cierto modo, muerto. Copio las palabras finales: “En el desorden aparente de nuestro misterioso mundo, cada hombre está ajustado a un sistema con tan exquisito rigor —y los sistemas entre sí, y todos a todo— que el individuo que se desvía un solo momento, corre el terrible albur de perder para siempre su lugar. Corre el albur de ser, como Wakefield, el Paria del Universo”»

Borges no se conformará, por supuesto, con esa explicación y aplicará su aparato crítico en busca de otros sentidos, pero quizás no hay otra explicación. El mismo Hawthorne se había apartado una vez del mundo y no había podido salir sino al cabo de doce años. Wakefield podría ser Hawthorne. Lo cierto es que ninguna explicación es exhaustiva y el lector siente que algo se ha quedado en el tintero y que el misterio no ha sido, afortunadamente, desentrañado. l

https://nuevotallerdeletras.blogspot.com/ Amazon.com:PedroCondeSturla:Books, Biography,Blog,Audiobooks,Kindle http://www.amazon.com/-/e/B01E60S6Z0.

elCaribe, SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2025 elcaribe.com.do

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

Los Puello febreristas son tres: José Joaquín, Gabino y Eusebio. José Joaquín es jefe militar de la insurrección y, en palabras de Rufino Martínez, “el más militar de los conspiradores”. “Sin Puello (afirma Leopoldo Montolío (Criticón), en ‘El Eco de la Opinión’) el grito del 27 de febrero hubiera figurado en la historia como un simple motín”. A los 13 años, en el 1824, Eusebio es Cabo del Regimiento 31 en la tropa haitiana de Boyer. En el 1840 es nombrado Capitán del ejército de ocupación. Él doblega, la noche del 27 de febrero de 1844 al mando de veinte independentistas, las guardias haitianas de la Aduana y del Puerto.

Dos años más tarde, tras un juicio sumario (bajo cargos de auspiciar una ‘conspiración para derrocar al Gobierno y de ingratitud a la raza blanca’), Santana fusila a José Joaquín y a Gabino, al tío Pedro y al venezolano Manuel Trinidad Franco, el 23 de diciembre de 1847. Eusebio sobrevive, pero es condenado a tres años de cárcel, con pérdida del rango militar.

Un decreto de Báez concede la amnistía a Eusebio. Y a fines del 1855 está en la línea de fuego contra los haitianos en la Sabana de Santomé. Eusebio ha logrado, en el 1858, aplastar todos los movimientos sediciosos del Sur. Cuando Santana lo llama a una reunión de oficiales en la capital, para tratar todo lo relacionado con la anexión a España —eran los últimos meses de 1860—, ya los acontecimientos de una década han borrado el rencor contra el caudillo seibano.

Eusebio enarbola la bandera española —le bastó sólo un día para hacerlo: el 20 de marzo de 1861— en San Juan de la Maguana. En Sabana Buey despeña por las barrancas a 300 dominicanos fugitivos. Conquista a San Cristóbal después de ganar peleas, el mismo día, en Fundación, Mojacasabe y Palmar de Fundación. Triunfa, también, en Manoguayabo, Cambita, Doñana y Yaguate. La corona española le impone la faja de Mariscal de Campo. Pero España pierde la guerra en el 1865, y Eusebio sale entonces a Cuba con las huestes ibéricas derrotadas.

Céspedes proclama la independencia cubana el 10 de octubre de 1868. Un coronel dominicano, blanco, comanda la ‘carga al machete’: Máximo Gómez. En el mismo inicio de la ‘gran guerra’ cubana, Eusebio (dominicano, pardo, de 57 años, Mariscal de Campo del ejército español) recibe el encargo de comandar las tropas españolas que operan en Sancti

Orden de Carlos III, distinciones otorgadas por su majestad Isabel II. F.E.

Spiritus, Morón, Remedios y Ciego de Ávila. El combate de las Minas de Juan Rodríguez le cuesta 200 muertos y algunas heridas de bala. Eusebio Puello fallece en La Habana, el 14 de diciembre de 1872, a causa de una “hidropesía de pecho provocada por la mucha pólvora que absorbió en sus muchos años de guerra”. Eusebio, de piel oscura, sicológicamente se transforma en ‘blanco de la tierra’ y, luego, en español. Él establece su identidad a través del rechazo: refutar a Haití para constituir lo dominicano; impugnar la dominicanidad para convertirse en europeo, en blanco indiscutible. Así ocurren los hechos: primero, Capitán haitiano; después, General de División dominicano; al final, Mariscal de Campo de la corona española.

Al igual que Boves, Eusebio Puello reniega de sí mismo, de sus esencias. Boves —asturiano, pelirrojo, “ojos de gato hambriento”— se hace de un ejército de zambos y de negros para hostigar a la no-

bleza blanca venezolana, a los ‘mantuanos’. Ataviado de español, Eusebio, moreno criollo, arremete en contra de los tristes agricultores y comerciantes, de piel oscura como él, que forman el ejército restaurador. Ambos, Boves y Puello, se alejan de la identidad propia, sólo que en direcciones opuestas.

Claro que sí: la dominicanidad, desde el minuto vehemente de Eusebio Puello, constituye un dolorido acto de imaginación, un excitado trance de supervivencia. Nuestra entidad se define por exclusiones, por salvedades, por alejamientos. No podemos renunciar de lo que somos, sin intuir siquiera adonde estamos ni de dónde venimos. Sufrimos la atroz imposibilidad de mirarnos la propia cara: la oscura fatalidad de Narciso ante el espejo. Como Eusebio, de tal manera, dominicano será todo negro o mulato rabiosamente convencido de no ser haitiano (y frenéticamente triste por no ser cubano o puertorriqueño). Así, la identidad

nacional —la aldea metafísica— se erigirá como un sistema de deconstrucciones, de sacudidas y de negaciones concatenadas. No tanto corporal como culturalmente, nuestro villorrio será un teorema de errancias y apetitos, una propuesta de alejamientos y avideces, una consigna de distancias y ensoñaciones. Digamos: una patria defectiva y áspera. El pardo Eusebio se nos fue hacia Cuba, con el caserío en la mochila, disfrazado de español. Con su aldea —con su patria— a cuestas, millares de dominicanos trashuman hoy en las antípodas de Aravaca y Trastevere y Washington Heights. Codician ellos, sin acaso imaginarlo, la quimera de un Eusebio que cabalga, como demonio recóndito, aguijoneando corcel en la pradera del olvido colectivo. En tanto el eco de aquellos pasos, el taconear de unas botas de español postizo, resuena en el ardor desafiante de esta hora que no cesa-- en la pasión dilatada de una eternidad sin memoria ni refugio. l

DR. WILSON ENRIQUE GENAO

INVESTIGADOR DEL CENTRO DE

PROFESOR

ESTUDIOS

CARIBEÑOS wilsongenao@pucmm.edu.do

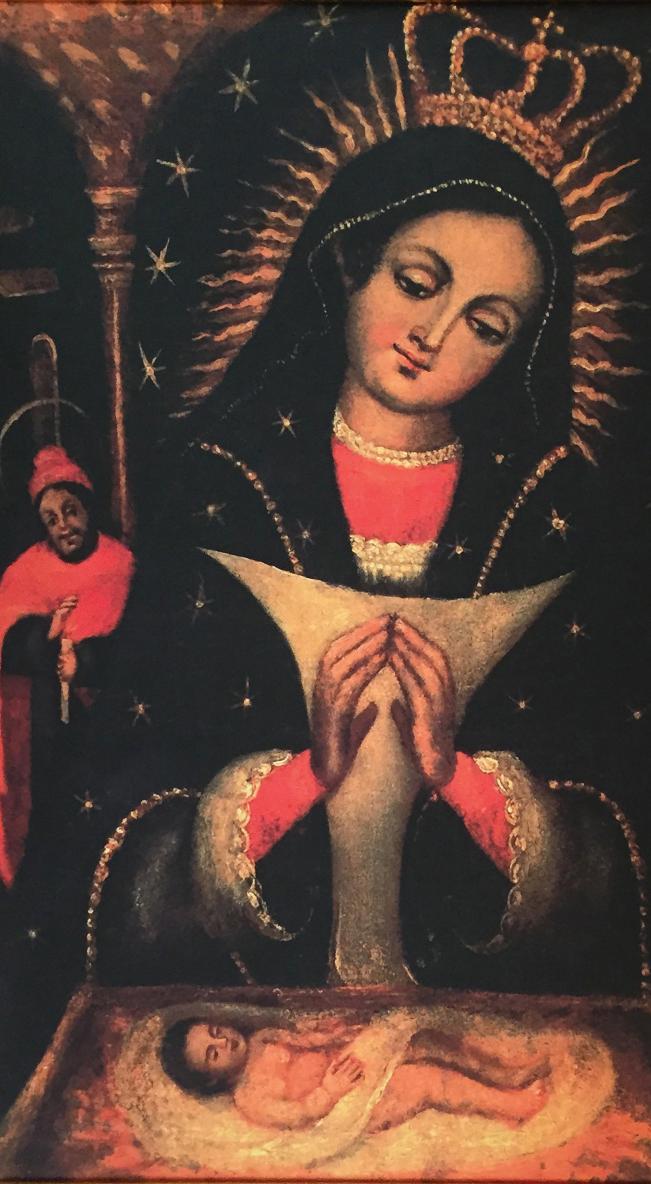

La religiosidad y la identidad cultural son aspectos fundamentales de la sociedad humana que están estrechamente relacionados. La religiosidad es un aspecto de la cultura que influye en las creencias, los valores las interacciones sociales y es una fuente de cohesión social. La religiosidad popular es una de las características que define el Caribe y forma parte de su identidad. Dentro de las múltiples manifestaciones religiosas presentes en la región, las advocaciones marianas vinculada a la historia, la sociedad y la cultura están muy presentes.

En México, la Virgen de Guadalupe constituye un símbolo de identidad nacional y un elemento fundamental de la cultura mexicana. Ha estado presente en eventos importantes de su historia como en la lucha por la independencia y durante la Revolución Mexicana.

En Cuba la Virgen de la Caridad del Cobre está fuertemente vinculada a su historia. Ha acompañado al pueblo cubano en grandes procesos históricos, políticos y sociales. En Colombia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Guatemala la Virgen del Rosario, en Honduras Nuestra Señora de Suyapa, en Panamá la Virgen Santa María La Antigua, en Venezuela la Virgen de Coromoto son símbolos de identidad presente en la historia y la cultura de estos países del Caribe.

En República Dominicana cada 21 de enero se celebra el día de la Virgen de la Altagracia considerada protectora del pueblo dominicano (la patrona es la Virgen de las Mercedes) y símbolo de identidad. En el campo académico la Virgen de la Altagracia ha sido objeto de diversos trabajos. Se deben resaltar los trabajos de Julio E. de la Rocha Báez, “Nuestra Señora de la Altagracia a través de la historia”; “Historia de Nuestra Señora la Virgen de Altagracia” de John Fleury; “Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey. Estudio científico, iconográfico y teológico de la imagen” de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Recientemente la Comisión Nacional Unidos por La Altagracia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) publicó la obra “La que eligió su pueblo”, un texto que abarca los momentos más relevantes del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia.

El origen de la devoción en el país se sitúa en el marco del período colonial y existen diversas versiones. Una se atribuye al canónigo Luís Alcocer (fue introducida a Higüey por los hermanos Alon-

Fuente: Catholic.net

so y Antonio Trejo de Extremadura, España); otra a Juan Elías Moscoso (la leyenda del padre y el pedido de sus dos hijas) y la otra a Fray Cipriano de Utrera (traída desde Manzanares, España, por un religioso). Al margen de las diversas versiones, es un hecho histórico que ya en el siglo XVI existía una devoción a la Virgen de la Altagracia que se fue fortaleciendo en los siglos siguientes. En el año 1691 ocurrió la Batalla de la Limonade. En ella participaron del lado español lanceros criollos procedentes de El Seibo y de Higüey, que según la tradición invocaron la protección a la

Virgen de la Altagracia. La victoria obtenida en la batalla el 21 de enero fue haciendo costumbre la celebración (en la época se celebraba el 15 de agosto día de la Asunción de María). Luego, cuando monseñor Fernando Arturo de Meriño, era arzobispo de Santo Domingo se solicitó a la Santa Sede la concesión de Oficio Divino y Misa Propia para el día de la Virgen de la Altagracia y que fuera festividad de precepto el 21 de enero. Sin embargo, será en 1927 cuando la fiesta de la Altagracia fue declarada como Día de Precepto por el Papa Pío XI. La Virgen de la Altagracia ha estado

vinculada a la historia, la sociedad y la cultura dominicana. Diversos historiadores consideran que Juan Pablo Duarte fue devoto de la Virgen de la Altagracia, su invocación en la lucha independentista y su coronación en el marco en la ocupación militar de Estados Unidos es un testimonio de su vinculación histórica con la nación dominicana. Monseñor De la Rosa y Carpio en su artículo “Historia de la coronación de La Altagracia” publicado en el Listín Diario el 3 de agosto de 2022, señala a propósito de la coronación de la Virgen el 15 de agosto de 1922: “La Coronación de la Virgen de la Altagracia en la Puerta del Conde llevaba el mensaje de decirles a los norteamericanos que no eran ellos, que entonces ocupaban la Isla, ni España, ni Francia ni Haití los que reinaban aquí, que la única Reina Soberana de este pueblo, libre e independiente, era la Virgen de Altagracia”. En 1924 el Congreso de la República Dominicana decretó la celebración de Nuestra Señora de la Altagracia como fiesta nacional el día 21 de enero.

El arraigo de la Virgen de la Altagracia se manifiesta a través de las diversas actividades culturales, sociales y religiosas que se realizan a nivel nacional. La Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Altagracia es el principal santuario altagraciano. Inaugurado el 21 de enero de 1971 por el presidente Joaquín Balaguer, fue declarada Basílica Menor por el Papa San Pablo VI y coronada la imagen de La Altagracia por el Papa San Juan Pablo II en su visita al país en 1992. A nivel nacional existen más de 30 templos parroquiales dedicados a la Virgen de la Altagracia que incluye en la zona colonial el Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia; La Parroquia Santuario Arquidiocesano de La Altagracia en Santiago de los Caballeros y el Santuario Diocesano de La Altagracia, en Loma de Cabrera.

Estos lugares de peregrinación donde participan dominicanos de las diversas regiones y clases sociales, gente de Puerto Rico, Haití, Curazao, Aruba, Cuba y la diáspora dominicana incluyen misas solemnes, procesiones, novenarios, salves y actividades sociales y culturales que resaltan las tradiciones dominicanas.

La Virgen de la Altagracia, “Tatica”, es símbolo de dominicanidad. Su presencia en la historia nacional acompañando a su pueblo quien la considera como su madre espiritual, los valores que representa (amor, fe, maternidad, humildad, esperanza, protección, unidad, paz), su presencia en la política, los deportes, el cine, las letras, el arte, la pintura, la arquitectura, la música, el lenguaje (nombres de personas, provincia, municipio y calles) hace que la protectora y madre espiritual sea patrimonio cultural del pueblo dominicano. l Centro estudios caribeños. PUCMM.

elCaribe, SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2025 elcaribe.com.do

Central de Datos

Desde Henry Kissinger, Cyrus Roberts Vance, George Shultz, Hillary Clinton y Mike Pompeo hasta Antony Blinken han pisado suelo dominicano

SERGIA MERCADO smercado@elcaribe.com.do

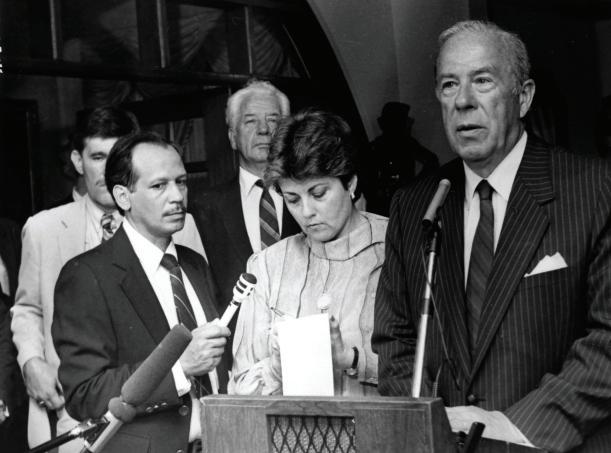

Apropósito de la visita oficial que llevará a cabo el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, el 5 y 6 de febrero en el país, la página Retro de esta semana recuerda algunos de los viajes efectuados por estos representantes estadounidenses en esta parte de la isla.

Con casi 141 años de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y República Dominicana, varios de sus secretarios de Estado han honrado a Santo Domingo con sus visitas, entre ellos, Henry Kissinger, Cyrus Roberts Vance, George Shultz, Hillary Clinton, Mike Pompeo y Antony Blinken.

En esta ocasión nos vamos a centrar en las visitas de Kissinger, Vance y Shultz.

Henry Kissinger

Este secretario de Estado visitó el país el 6 de junio de 1976 durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, por un tiempo de cinco horas. El motivo de su encuentro con el mandatario dominicano radicaba “en el establecimiento de unas más firmes relaciones entre los Estados Unidos y este hemisferio”, informó Kissinger durante una rueda de prensa que realizó en la segunda planta del Palacio Nacional.

Asimismo destacó que la República Dominicana “desempeña un papel central en la zona del Caribe y a su vez reúne características muy similares a otros países pequeños de esta misma región”.

Durante un almuerzo que ofreció Balaguer en honor al representante de la Casa Blanca en la tercera planta del palacio presidencial, afirmó que entre ambas naciones no existía diferencias “de ninguna especie en el orden internacional”.

Agregó además, que se podría considerar esas relaciones como “ejemplo a los demás países de la misma área”.

El jefe de Estado aseguró que la visita de Kissinger se trataba “de un viaje de buena voluntad, cuyo único móvil consiste en la reafirmación de los tradiciones vínculos de amistad que unen a nuestros dos países”.

En respuesta a la cálida bienvenida que recibió el secretario de Estado de los Estados Unidos y su esposa, Nancy de Kissinger, ofreció un discurso del cual copiamos textualmente algunos fragmentos:

logo creciente entre nosotros, y nuestra convicción de que si en este hemisferio no somos capaces de resolver los problemas que surgen entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, resultará muy difícil resolverlos a nivel mundial”.

El secretario de Estado de Estados Unidos aprovechó su visita para hacerle formal entrega al presidente Balaguer de tres campanas que formaron parte, en el siglo pasado del patrimonio histórico de República Dominicana.

De acuerdo con recortes de periódicos de junio de 1976, esas campanas fueron coleccionadas en el país en el año 1890 por el historiador norteamericano Frederick Ober y enviadas a Chicago para ser presentadas en la Exposición Mundial Colombina en 1892 celebrando el cuatricentenario de la llegada de Cristóbal Colón a América.

Cyrus Roberts Vance

del Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Panamá.

También estuvieron presentes, Andrew Young, embajador de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Robert L. Yost, embajador norteamericano en el país; Abelardo Valdez, administrador Adjunto de la Agencia para el Desarrollo Internacional; así como el vicealmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, secretario de Relaciones Exteriores, entre otros.

Tras finalizar el almuerzo al que no tuvo acceso la prensa, según reseñan los periódicos de la época, el secretario de Estado de EE.UU. expresó: “Ha sido una experiencia conmovedora haber presenciado el traspaso constitucional de mando llevado a cabo en el día de hoy”.

Al tiempo que señalo que el acto histórico demuestra que un pueblo libre puede debatir con éxitos sus problemas.

George Shultz

“Es un gran honor el poder iniciar mi segundo

por este hemisferio, en los

últimos cuatro meses, con nuestros amigos en la República Dominicana. El presidente Ford me ha enviado a este viaje para reforzar los lazos especiales que los Estados Unidos sienten hacia las hermanas Repúblicas del Hemisferio Occidental, la importancia que atribuimos al dia-

Este representante estadunidense vino al país como invitado especial a la toma de posesión del presidente Antonio Guzmán el 16 de agosto de 1978 acompañado de su esposa. Guzmán había ofrecido un almuerzo en honor a Vance en un salón ubicado en la tercera planta del Palacio Nacional. Vance había venido a la juramentación de Guzmán en representación del presidente Jimmy Carter. Al acto asistieron el vicepresidente de la República, Jacobo Majluta; la señora Renée Klang de Guzmán, esposa del presidente Guzmán; así como el teniente general Dennis P. McAuliffe, comandante

Este representante de la Casa Blanca piso suelo dominicano el 15 de agosto de 1986 para asistir a la juramentación del presidente Joaquín Balaguer, vino en representación del presidente Ronald Reagan. Shultz llegó en un avión del gobierno estadounidense y fue recibido por el embajador norteamericano en el país, Lowell Kilday; Manuel Bergés Chupani, presidente de la Suprema Corte de Justicia; y el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Manuel Antonio Cuervo Gómez. l

JOSÉ MERCADER

666mercader@gmail.com

Una de las características del arte “contemporáneo” es que intenta impactar mediante propuestas de alto voltaje para, con el shock, electrocutar al espectador. Illma, que es el seudónimo de esta muchacha, nació el otro día cuando se cumplió el V Centenario de la llegada de Colón y secuaces y, cuando empezó a dejarse de celebrar “su hazaña”.

Brisbane es la tercera ciudad más grande de Australia, al borde este del país, al lado del río que lleva igual nombre. Aunque allí hay numerosas escuelas de arte y museos, como el de GoMA de Queensland, Illma se fue a vivir a Los Angeles (sin acento) California donde siguió su carrera en Arte. O se la llevaron sus padres (tarea pendiente).

El “éxito” en esta disciplina, o indisciplina, está ligado a la fama, algo que es alimentado por los coleccionistas millonarios y los mismos museos. La juventud no se conforma con el verdadero éxito que es la felicidad de pintar, de crear, disfrutar, vivir. Por eso recurre a mecanismos extravagantes para relucir y conseguir esa fama sin importar, necesariamente, la calidad de la obra. Ejemplos se tienen por gran cantidad desde aquel orinador de Marcel Duchamps, que nunca podía ser considerado arte en ningún museo serio y con apego al respeto a los artistas y al arte. Fue seguido por los llamados contemporáneos. La culpa no es de los jóvenes, es de la vagabundería que se instaló en la cima de esos museos y casas de subasta para convertir el arte en una simple mercancía.

Perdonen la interrupción de esta llamada:

-Hola Mercader, mi nombre es Pedro Lu-

na y tengo una industria que exporta mierda en lata. La etiqueta, MIERDA LUNA, le pedí a un joven pintor frustrao para que le haga una ampliación, la enmarque y la lleve a un gran museo (muy conocido e importante) cuyo director ya recibió de mi parte una buena suma de dinero. Él está esperando la obra, la flamante obra, para colocarla en un sitio visible. Cualquier parecido a la “hazaña” de Warhol con sus etiquetas de sopa, CocaCola, Brillo… es una coincidencia, pero uno aprende a hacerse el vivo. Gracias. Otros jóvenes continuaron, en un gesto “muy creativo”, como el caso de

Fabián Chairez, el mexicano que llevó a la bienal de 2014 de su país, un retrato de Zapata montado en un caballo, desnudo y con zapatos de taco. Eso armó un escándalo y al otro día don Fabián saltó a la fama. Como él, había muchísimos con obras de mayor calidad artística, pero el chisme y la indignación de México, las opacaron. Él dis-

frazó su discurso con “la denuncia” al machismo, pero en el fondo lo que él defendía, lo que tiene derecho, era su homosexualidad, la que no puede estar, por más denuncias panfletarias, por encima del Arte en sí.

Lo mismo ha hecho Illma, cuyo talento artístico es innegable, aunque no se compara con el de Jenny Saville, que a pesar de su talento y fama, paradójicamente, no se conoce tanto, quizás por no haber pintado la Reina Isabel en cuero y montando bicicleta, como Titina.

¿Cómo logró la notoriedad Illma? En medio de la turbulenta campaña electoral de los Estados Unidos, con un Biden fuera de sus cabales, apoyando a un imbécil como Zelinski y sangrando las arcas, con su apoyo financiero a guerras inútiles e innecesarias. Y, por otro lado, o al mismo tiempo, Trump, acaparó toda la atención , hecho que Illma aprovechó para hacer un retrato desnudo que fue prohibido… mejor para ella… y luego exhibido en la galería de arte contemporáneo británica Maddox en el barrio rico de Mayfair. Gracias a ese retrato, igual que el Zapata, todos los museos la buscan y el valor de su obra aumenta y probablemente sea tan famosa como Mauricio Cattelan y su “guineo con tape”.

La diferencia es que a Illma, un grupo de fanáticos de Trump la interceptaron, la acosaron y la golpearon.

La obra que ha realizado Illma muestra una formación académica y una evolución positiva que ella no puede contaminar con el afán de notoriedad.

El artista no es ajeno a la realidad social que vive y en muchas ocasiones esta influye o invade la obra, lo que no es una cuestión imprescindible para el arte.

La homofobia, la misoginia y el machismo pueden estar presente como denuncia, pero que ellos estén no le confieren a una obra un valor artístico, necesariamente. El lenguaje y la maestría del arte tiene su propio eje y el panfleto y la propaganda barata no agrega valor automáticamente.

Los campos del arte están bien definidos desde hace tiempo aunque la mediocridad y el comercio han querido interferir por intereses para destruirlo. La decoración siempre fue decoración aunque hoy quieran llamarla “instalación”, al igual que el arte publicitario. Una etiqueta será siempre una etiqueta aunque Warhol diga lo contrario. Si fuera así cerremos las escuelas de arte y que los estudiantes solo expongan etiquetas, que hay bastantes.

La baja formación de los llamados “curadores” y las casas de subastas, han querido convertir el arte en una actividad banal y bananal.

No es artista quien dice serlo, quien se autoproclama o es proclamado por un coleccionista interesado, como tampoco se es arquitecto, ingeniero, sin estudios. Me repito porque Illma también es una repetición, en una versión muy “mejorada” de Warhol que no solo no tenía conocimiento ni formación artística, sino que su “obra” fue realizada por sus empleados en la fábrica de basura que invadió los museos.

Al retrato de Trump, vendrá el de Xi Jimping en cuatro patas, el de Putin, pero no el del general del “army” norteamericano. l

elCaribe, SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2025 elcaribe.com.do

ARZOBISPO DE SANTIAGO

Introducción

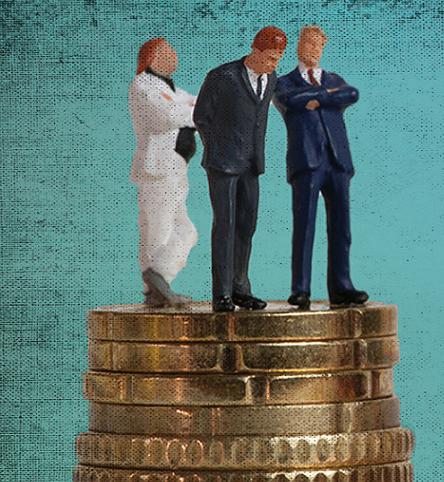

VVuelvo sobre el tema “Ricos y Riquezas”. Esta vez con temas y citas textuales de la Biblia. Todas las que tratan este tema. Son 58 subtemas en total. Utilizaré esta vez la “Biblia Temática” de Luis Godtssed, S. J., págs. 626-636, Buena Prensa, primera edición 2002. Entregaré todo el material en varios artículos.

42. Destruyen al hombre Santiago 5, 1 y siguientes

Ahora les toca a los ricos: lloren y laméntense porque les han venido encima desgracias.

43. Las riquezas llevan a los honores

Proverbios 14, 20 Incluso a su vecino es odioso el pobre, pero el rico tiene muchos que lo amen.

Proverbios 19 4 La riqueza multiplica los amigos, pero el pobre de su amigo es separado.

Proverbios 19, 6 Son numerosos los que halagan al noble, todos son amigos del hombre que da.

Eclesiástico 13, 21 El rico que vacila es sostenido por sus amigos, el humilde que cae sus amigos lo rechazan. Cuando el rico resbala, muchos lo toman en sus brazos; dice estupideces y lo justifican, resbala el humilde y se le hacen reproches: dice cosas sensatas y no se le hace caso. Habla el rico y todos se callan y exaltan sus palabras hasta las nubes. Habla el pobre y dicen: “Quién es éste?” y si se equivoca se lo echa por tierra.

44. Llevan al hombre al orgullo

Proverbios 18, 23 El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza.

Proverbios 19, 4 La riqueza multiplica los amigos, pero el pobre de su amigo es separado.

Proverbios 19, 6 Son numerosos los que halagan el noble, todos son amigos del hombre que da. (San Ignacio enseña que las riquezas suelen llevar a vano honor, éste a soberbia, y de ésta se pasa a todos los vicios).

Proverbios 28, 11 El hombre rico se cree sabio; pero el pobre inteligente lo desenmascara.

Eclesiástico 13, 3 El rico agravia y encima se envalentona; el pobre es agraviado y encima ha de excusarse.

Salmo 49 (48), 7 ¿… los que ponen su

confianza en su fortuna, y se glorían de su gran riqueza? (Habla David de sus enemigos ricos que los hostigan.).

Salmo 49 (48), 17 No temas cuando el hombre se enriquece, cuando crece el boato de su casa.

Jeremías 9, 22 Así dice Yahvé: No se alabe el sabio por su sabiduría ni se alabe el valiente por su valentía ni se alabe el rico por su riqueza (Ver Ezequiel 28, 1-10).

45. Son raíz de todos los males I Timoteo 6, 10 Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero; y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se

46. Engañan Mateo 13, 22 El que fue sembrado entre los abrojos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seduc-

ción de las riquezas, ahoga la palabra y queda sin fruto (Habla Cristo del grano que fue sembrado.)

47. Extravían la fe

I Timoteo 6, 10 Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos.

48. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes

Tobías 4, 8 Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna.

49. Si Dios da riqueza, la da para ayudar a los necesitados

el sucio dinero para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las viviendas eternas.

50. Servir a Dios o al dinero

Lucas 16, 13 Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al Dinero.

Conclusión

CERTIFICO que todas son citas textuales de a Biblia en el libro la “Biblia temática” de Luis Goodtssed, S. J.”

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticinco. l

LILIAN CARRASCO

lilycarrascor@hotmail.com

“En el amor y en el arte” es el título de la muestra que acoge Casa Mella Russo de los artistas Beatrice Escoffier (francesa) y José García Cordero (dominicano), comisariada por Frank Pimentel. El conjunto expositivo reúne pinturas y esculturas que establecen un diálogo intrínseco, aunque a través de lenguajes visuales completamente diferentes. Más que una colectiva en sí misma, se percibe como una individual conjunta, donde cada obra sostiene su propia voz. “Como todos los encuentros amorosos fundadores, el nuestro”, comenta García Cordero, “se justificó también por cosas exteriores al goce de la carne. Nos unió la tierra, la arcilla, la terracota, el bronce y todo aquello que necesitase cocción… En esta muestra se atisban lógicas sin que podamos afirmar lo que sería del uno en el otro. O del uno sin el otro”.

Más que una relación de pareja, la creación se ha convertido para ellos en la argamasa de una historia moldeada a cuatro manos, donde las sinergias definen lo que construyen.

El texto central del catálogo ha correspondido a Juan Miguel Pérez, quien, evocando a Paul Éluard, centra su discurso en una búsqueda existencial hacia el pasado para comprender los albores de la contemporaneidad, y sitúa su reflexión naturalmente en función de las obras de Escoffier y García Cordero.

Desde una mirada más ligera respecto al imaginario colectivo, la muestra invita a revisar y cuestionar el mundo actual, sumido en la mengua de los afectos, en un tiempo de lo efímero, lo aparente y lo burlesco. En este escenario, las obras de dos figuras aparentemente opuestas convergen, y encuentran múltiples puntos de contacto, especialmente en su visión ideológica sobre la vida y el arte como medio de expresión. Las esculturas de Beatrice Escoffier, de bronce, se muestran delicadas, perfectamente definidas, estilizadas e iluminadas. Es un hecho que contrasta con el estatismo, la oscuridad, la fuerza y el arrebato de las pinturas de García Cordero. Es como si la ternura y la ferocidad coincidieran, y tuviesen al arte y la sensibilidad como destino común. l

ETZEL

BÁEZ etzelbaez@gmail.com

Aquien guste de thriller policial que involucra a investigadores que rastrean asesinos en compleja investigación y basados en hechos reales, le gustará, porque además tiene un apasionado ingrediente como es el de la genealogía, debido a la cual se pudo atrapar a un asesino 16 años después del crimen contra un niño y una señora en Suecia. Y quien está con las antenas puestas respecto a las alarmas mundiales sobre xenofobia, nacionalismo a ultranza y el arrollador triunfo de la extrema derecha, captará una alusión indirecta al posible interés del asesino en ideologías extremistas, aunque no se menciona explícitamente el nazismo o el fascismo. La escena en cuestión, donde el hermano del asesino visita su casa y nota una bandera de Alemania en la pared, puede simbolizar una conexión con ideas nacionalistas y xenofobia, de anti inmigrantes en la Suecia actual, y precisamente ese ingrediente añade complejidad al personaje y su motivación y nos brinda una perspectiva que amplifica la realidad que vive Occidente hoy con individuos tendenciosos y malvados que vienen convirtiendo al mundo en un circus desde sus sell curulis de Imperator. La miniserie nos trae la escena del do-

FRANK NÚÑEZ franknunez463@gmail.com

SANTIAGO ALMADA salmada@elcaribe.com.do o

ble asesinato ya en el primer episodio, cuando en la mañana del martes 19 de octubre de 2004, yacían los cuerpos de Mohamad Ammouri, hijo de inmigrantes (llamado Adnan en la serie), de ocho años, que murió después de ser degollado, y de Anna-Lena Svenson (llamada Gunilla), de 56 años, una buena samaritana sueca que intentó intervenir y fue apuñalada en el estómago por hacerlo, y murió en el hospital. Aunque la prensa lo trató como un suceso casual, el colofón de la serie revela la perturbadora estructura mental de un individuo que atinó a cometer un acto contra un niño indefenso, cuestión que nos retrotrae a los crímenes bélicos contra poblaciones civiles, sobre todo mujeres y niños, similares a las documentadas en la Alemania nazi. La técnica genética forense empleada, que compara ADN de pruebas con bases de datos públicas para hallar coincidencias y formar árboles genealógicos, e identificar sospechosos, ya es una herramienta frecuente en situaciones complejas como este caso que mostró la descendencia genética del asesino y que sorprende a la platea. Pues bien, sin nombres famosos y reconocidos de actores, guionistas y directores súper premiados, esta serie evita refugiarse en adornos estilísticos cansinos y mantiene el interés al ajustar dramas personales con los métodos policiales y científicos, y con una cinematografía apropiada. En Netflix. l HHHHH GÉNERO: Drama policial. DURACIÓN: 4 episodios de 50 minutos cada uno.

l finalizar enero, precisamente el mes en que la historia registra el nacimiento de Juan Pablo Duarte, recordamos la reacción indignada del Instituto Duartiano hace dos años por una imagen del patricio expuesta en un parque de Pedernales, que según alegaba, tergiversaba su figura. Y ocurre que el rostro que la misma entidad promueve como la del Padre de la Patria tampoco se corresponde con la del hijo de Juan José Duarte y Manuela Diez, considerado como auténtico inspirador de la Independencia Nacional. Desde hace años hemos abogado para que la auténtica fotografía de Duarte, la que le tomó el fotógrafo venezolano Próspero Rey en Caracas, tres años antes de morir en 1876, sea la que se difunda ante las nuevas generaciones. Pero ocurre que el mismo Instituto Duartiano, al denunciar la falsedad de su imagen, la que promueve es el retrato dibujado por el pintor Abelardo Rodríguez Urdaneta, que como demuestran varias investigaciones, la realizó mirándose al espejo.

Tanto la escritora Ilonka Nancidit como el historiador Manuel Núñez coinciden en que la imagen más difundida de Duarte es un autorretrato de Abelardo, mientras la auténtica, la del fotógrafo Rey, hasta la retiraron de la moneda en la que se mantuvo durante décadas. “Duarte es Abelardo”, llegó a escribir la autora.

El Instituto Duartiano debería entender que no se puede combatir una tergiversación con otra. Incluso, el falso rostro de Duarte pintado en la patria chica de Tony Pérez y Carlos Julio Féliz viene a ser sucedáneo del dibujado por Rodríguez Urdaneta. Tras la protesta se sustituyó el rostro de Duarte que no es por otro que tampoco es. Así se hizo muy poco para que la figura del fundador de la Trinitaria se conozca con autenticidad.

Los duartianos y todos aquellos a los que nos duele este país, debiéramos promover el verdadero rostro de Duarte. Una mirada comparativa a los rostros de Urdaneta y Rey revela que no se trata de la misma persona. Uno es mofletudo y el otro enjuto. Nuestro interés es que prevalezca la verdad. l

Aunque los fantasmas existen solo en las películas y en las narraciones fantásticas, la conciencia mítica de la gente, un eco del primitivo origen de la especie humana, lleva a que se adapten a los tiempos modernos y formen parte de las leyendas urbanas.

Dice el profesor Australio Pithecus que, gracias a la tecnología actual, las apariciones que antes infestaban los cruces de caminos en zonas rurales ahora toman cuerpo en cualquier esquina oscura, a veces entremezcladas con los ovnis de los que descienden hombrecillos verdes o grises.

Estos fantasmas que aterrorizan a los crédulos y a quienes andan por ahí con un par de tragos demás, dice el doctor Australio Pithecus, solo sirven para desviar la atención de otros engendros mucho más temibles que, pese a que se los identifica como fantasmas, no tienen nada de fantasmagórico y se materializan todo el tiempo.

El gran investigador enumera en su obra titulada en latín Maledicti spirituum (Espíritus malditos) una serie de fantasmas que se apoderan de la propia naturaleza humana, sobre todo de los que gobiernan el mundo, y provocan daños permanentes a los hombres, al medio ambiente y a la economía.

El fantasma de la inflación: suele ser agitado por políticos opositores que cuestionan las estadísticas oficiales y por los gobiernos que elaboran esas estadísticas como una especie de cuco que aparece para comerse el poder adquisitivo de la pobre gente que vive de un sueldo.

El fantasma de la desocupación: aparece cuando los gobiernos les perdonan impuestos a ciertas empresas para que no cancelen trabajadores, cuando se otorgan obras a precios irrisorios o directamente se regala el patrimonio nacional a dizque inversionistas que se llevan enormes ganancias y a la gente le pagan sueldos de miseria. El otro fantasma que menciona el profesor Australio Pithecus, al que califica como el más temible de todos, es el fantasma de la guerra, que según el sabio siempre ha gozado de muy buena salud y aparece en todas partes, gracias a la habilidad de las empresas que fabrican armamentos y, con increíble eficacia, también fabrican las guerras. El profesor Australio Pithecus lamenta que el mundo esté tan acostumbrado a estos fantasmas que ya no les tiene miedo, pese a que verdaderamente existen. l

Amable Sterling

El maestro Amable Sterling ha desarrollado una trayectoria marcada por la investigación y la innovación en la cerámica, al explorar con maestría la técnica del tercer fuego. Por medio de esta entrevista el lector tendrá la oportunidad de conocer el origen

de su interés por esta práctica, los desafíos que ha enfrentado en su proceso creativo y la manera en que ha logrado integrar el dibujo y la cerámica en un mismo lenguaje visual. Además, el artista reflexiona sobre su experiencia en el muralismo, la influen-

LILIAN CARRASCO

FOTO: FUENTE EXTERNA

l ¿Qué le inspiró a explorar la técnica del tercer fuego en sus trabajos en cerámica?

l En el año 1995 recibimos la encomienda del entonces rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Roberto Santana Sánchez, para la realización de un mural sobre la historia de la medicina en la pared norte derecha del edificio de dicha Facultad. Pintar un mural en el exterior de una edificación nos resultaba preocupante por su permanencia en el tiempo. Al rector magnífico Roberto Santana era difícil decirle que no, por lo que decidí aceptar la encomienda, pero la obra sería realizada en cerámica. Sin haber realizado el primer esbozo, nos pusimos en contacto con otros artistas que sabíamos trabajabar la cerámica, pero no tuvimos suerte porque ignoraron nuestra solicitud sin aportarnos la más mínima información. Siempre con la esperanza de obtener la necesaria instrucción nos mantuvimos buscando quién y dónde, hasta que en una afortunada ocasión nos acercamos a un lugar próximo al Hospital Dr. Darío Contreras en donde se vendían cerámicas y otros implementos para artesanos del sector, Además, decoraban azulejos para cocinas. Al penetrar en el local me sentí gratamente recibido por una voz femenina que me saludó: “Mi querido profesor Sterling”. Me saludaba Brunilda Plasencia, una exalumna egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se dedicaba a decorar cerámicas para el hogar. Enterada de mi misión nos regaló 6 piezas de cerámica y 10 muestras de colores al tercer fuego diciéndome “pinte lo que usted quiera y tráigamelo que yo se las voy a quemar”. Entusiasmado, hice una carta de colores con aquellas muestras, combiné los colores entre sí y una escena propia del mural que tenía en mente y se las llevé al día siguiente. El resultado no pudo ser más halagador y contratamos ese taller para suplirnos los colores y quemar las piezas del

mural que totalizarían más de 42 metros cuadrados.

l ¿Puede contarnos un poco sobre el proceso de investigación que realizó sobre esta técnica? ¿Qué fue lo que más le sorprendió o motivó en este estudio?

l Pintar con estos colores resultaba emocionante debido a la seguridad de su permanencia ante las inclemencias del sol, agua y sereno, pero resultaban rebeldes en ciertas formas porque la superficie de las cerámicas resultaban ser demasiado vidriadas, por lo que solo se podía pasar el pincel una sola vez, ya que la segunda pincelada arrastraba las primeras. Era imposible hacer degradaciones o esfumados ni lograr uniformidad en el color sin que se notaran las pinceladas. Al secarse cada color, estos quedaban como polvo en la superficie de las cerámicas y se desprendía fácilmente con el menor roce de las uñas. En toda actividad humana existen las fortalezas y las debilidades. Para superar sus debilidades debemos estudiar con detenimiento su convención en fortalezas. Esa particularidad de desprender el pigmento con el simple roce de la uña nos motivó a impregnar la superficie de un color y luego dibujar quitando el pigmento seco con una aguja para lograr una homogeneidad

Considero el mural como expresión plástica que está asociada indisolublemente a la institución a la que pertenece la edificación”.

Siempre trato de exaltar los valores de la institución en que se encuentre el mural, de sus fines, filosofía, grandeza y beneficios para con los seres humanos”.

cia de sus exposiciones internacionales y su visión del arte contemporáneo en el país. De acuerdo con el maestro Sterling, “cada uno de los murales realizados me llena de satisfacción de una manera particular por el aprendizaje que significaron para mí”.

El maestro Amable Sterling ha desarrollado una trayectoria marcada por la investigación y la innovación en la cerámica.

en el color, así que se nos ocurrió pintar la superficie con aerógrafo para cuando éste secara, dibujar con un palillo de pincho o una aguja montada en un bolígrafo. l En sus palabras, ¿qué significa el “tercer fuego” en términos artísticos y cómo influye en la estética de sus obras?

l Tercer fuego se trata de una técnica para decorar superficies esmaltadas que ya han sido sometidas a la acción del fuego en dos ocasiones: 1ro. cuando se trabaja la arcilla que después del proceso requerido se convierte en un objeto de utilidad, plato, taza, cerámica, lo que sea. 2do. luego de ser esmaltada o vitrificada es sometida nuevamente al fuego. Cuando dichos objetos deben ser decorados se utilizan colores de más baja temperatura para darles el aspecto definitivo sin que se deforme lo logrado en todo el proceso precedente. Estos colores de baja temperatura, reciben el nombre de colores de tercer fuego.

l En cuanto a sus murales, ¿qué mensaje busca transmitir en estas obras monumentales? ¿Cree que su enfoque en la cerámica se conecta de alguna manera con sus proyectos de muralismo?

l Considero el mural como expresión plástica que está asociada indisolublemente a la institución a la que pertenece la edificación en que se encuentra y que, por lo tanto, debe tener un carácter social. Siempre trato de expresar un mensaje de exaltación

de los valores de la institución en que se encuentre el mural, de sus fines, de la filosofía, grandeza y beneficios para con los seres humanos. Los murales que produzco deben ser en cerámica cuando se encuentren emplazados a la intemperie, pero si son en interiores puede ser en telas para permitir su traslado en caso necesario. También utilizamos la técnica “Al fresco” que aprendimos del maestro Jaime Colson, pero nuestra primera experiencia en esa técnica nos enseñó que no deben estar al alcance de las manos del público. l Entre sus murales, ¿hay alguno que tenga un significado especial para usted? ¿Qué lo hace destacar en su carrera?

l A decir verdad, cada uno de los murales realizados me llena de satisfacción de una manera particular por el aprendizaje que significaron para mí. El de Medicina por ser el primero en esa técnica. El de la Biblioteca Pedro Mir porque significó un hito tratándose de sus dimensiones y su contenido social y lo mismo siento por el de la Facultad de Artes que debido a la pandemia me obligó a su realización en solitario con todos los medios adversos, porque no tuve ayudante de ningún tipo y tuve que recurrir a la búsqueda de esos colores en Asturias y trabajar los procesos del horno por mi cuenta. “Toda una proeza de aprendizaje”. l