FALTER

Nr. 26a/24

Nr. 26a/24

Beackern. Ernähren. Schützen. Forschen.

Klimaschutz und Landwirtschaft. EIN WIDERSPRUCH?

Bauern-Porträts: Maria Vogt +++ Robert Brodnjak +++ Franz Uller +++ Alfred Grand +++ Zukun svisionen: Laborfleisch +++ Neue Gentechnik +++ Pioniere: Naturschützer Michael Succow +++ Pilzexpertin Irmgard Greilhuber +++ Auslandsreporter Bartholomäus Grill +++ Themen: Green Deal +++ Flächenverbrauch +++ Pestizide +++ Agri-PV +++ Tipps: Bücher +++ Dokumentarfilme

LILLY

BEACKERN

4 Porträt: Die Biobäuerin

Maria Vogt

6 Essay: Sind Klimaschutz, Naturschutz und Landwirtscha vereinbar?

10 Die EU-Parlamentarier

Alexander Bernhuber (ÖVP) und Thomas Waitz (Grüne) im Streitgespräch über Pestizide

ERNÄHREN

14 Porträt: Der Nahversorger Robert Brodnjak 16 Ist Laborfleisch der nächste Heilsbringer?

20 Biolandwirtscha gilt als Flächenfresser.

Ein Zahlen-Check

22 Der deutsche Auslandsreporter Bartholomäus Grill hat ein persönliches Buch über den Strukturwandel in der Landwirtscha geschrieben. Ein Besuch

SCHÜTZEN

26 Porträt: Der Humus-Meister Franz Uller

28 Sieben Erfolge des Green Deal

32 Michael Succow ist ein Pionier des Bodenschutzes –und ein starker Kritiker intensiver Landwirtscha

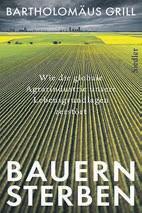

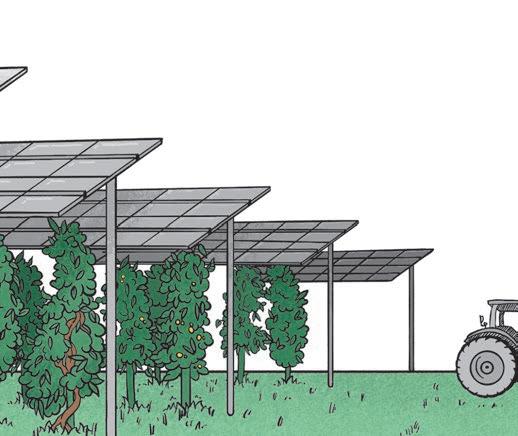

34 Das Zukun smodell Agri-PV

FORSCHEN

36 Porträt: Der Bauer am Forschungshof, Alfred Grant

38 Wissenscha ler bejubeln die Deregulierung Neuer (grüner) Gentechnik, NGOs sind stark dagegen. Wer hat recht?

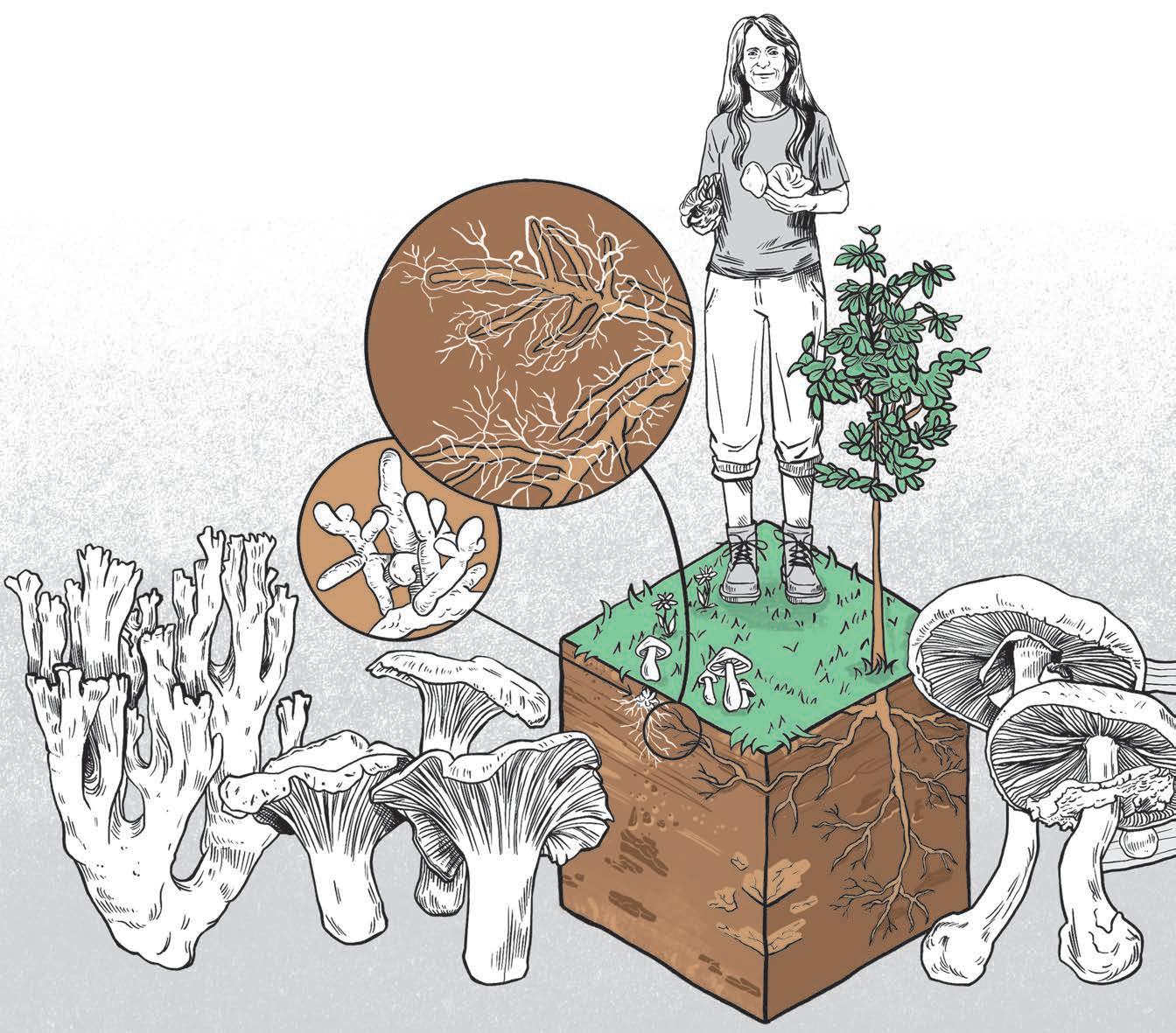

41 Die Pilzforscherin

Irmgard Greilhuber im Interview über Pilze als Nahrungsmi el der Zukun

44 Tipps: Bücher und Dokumentarfilme zu Landwirtscha

46 Ein Gespräch mit fünf Acker-Tieren

Sind Landwirtscha , Klimaschutz und Naturschutz wirklich Gegensätze? Eine Annährung.

Der Naturschützer Michael Succow hat riesige Flächen in Ostdeutschland für die Natur gesichert.

I ch verstehe nun endlich, wie es sich anfühlt, einen Oscar zu bekommen. Nein, ich bin nicht größenwahnsinnig geworden, sondern übe die Dankesrede. Kein Werk entsteht als Ego-Show, dieses He ist keine Ausnahme. Kaum vorzustellen, wie nackt die Seiten ohne die Porträts von Christopher Mavrič & Illustrationen von Lilly Graschl wären! Wie leer ohne die Texte von Anna Goldenberg, Ingrid Greisenegger, Peter Iwaniewicz, Eva Konzett, Benedikt Narodoslawsky, Gerlinde Pölsler & Martin Staudinger! Vom Layout von Barbara Blaha, Dirk Merbach & Raphael Moser ganz zu schweigen. Sie lesen und bestaunen auf den nächsten 43 Seiten so etwas wie ein Zukun sbild der Landwirtscha . Einer

IMPRESSUM

Bauernvertreter fürchten sich bereits lautstark vor Laborfleisch. Was kann das Produkt?

Kann Neue Gentechnik die Landwirtscha klimafitter machen? NGOs und Forschende streiten.

Landwirtscha , die sich um Natur- und Klimaschutz kümmert – mit teils ungewöhnlichen Mitteln wie AgriPV (S. 34) oder Laborfleisch (S.16). Sie lesen Geschichten von jenen, die versuchen, es anders zu machen oder sich über dieses Andere Gedanken machen (etwa Michael Succow auf S. 32 oder Bartholomäus Grill auf S. 22). Und die Auseinandersetzung kommt natürlich – in guter Falter-Manier – auch nicht zu kurz, etwa wenn es um den Einsatz von Pestiziden (S. 10) oder Gentechnik geht (S. 38) oder um die Frage, ob Bio-Landwirtscha klimafreundlicher ist (S. 20). Viel Vergnügen!

KATHARINA KROPSHOFER

Dieses He ist ein Unikat. Nicht nur, weil es sich ausschließlich Klima- und Umweltthemen widmet, sondern weil es die talentierte Grazer Grafikerin Lilly Graschl (bis auf vier schöne Ausnahmen) durchillustriert hat. Die Handmassage geht auf uns!

FALTER Zeitschri für Kultur und Politik. 47. Jahrgang. Aboservice: T: +43-1-536 60-928, E: service@falter.at, www.falter.at/abo Herausgeber: Armin Thurnher Medieninhaber: Falter Zeitschri en Gesellscha m.b.H., 1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9, T: +43-1-536 60-0, F: +43-1-536 60-912, E: wienzeit@falter.at Chefredakteure: Armin Thurnher, Florian Klenk Redaktion: Katharina Kropshofer, Benedikt Narodoslawsky Herstellung: Falter Verlagsgesellscha m.b.H. GRAFIK: Barbara Blaha, Dirk Merbach KORREKTUR: Helmut Gutbrunner, Daniel Jokesch Geschä sführung: Siegmar Schlager Finanz: Claudia Zeitler Marketing: Barbara Prem Leitung Sales: Ramona Metzler Abwicklung: Franz Kraßnitzer, Oliver Pissnig Vertrieb: PGV, St. Leonharder Straße 10, 5081 Anif Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH Erscheinungsort: Wien, Verlagspostamt 1011 Wien Homepage: www.falter.at. DVR-Nr. 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz,

ZERSIEDELUNG

VIA CAMPESINA AUSTRIA

ist die Durchschnittsgröße eines land- oder forstwirtscha lichen Betriebs in Österreich. 154.953 Betriebe gab es 2020, die Tendenz geht aber hin zu weniger und größeren Höfen: Um elf Prozent hat die Anzahl im vergangenen Jahrzehnt abgenommen, die Fläche hingegen um 26 Prozent zugenommen.

ENTWALDUNG

Beinahe so groß wie das Burgenland ist das Gebiet, das in Österreich zwischen 1975 und 2020 zersiedelt worden ist. Das zeigt eine neue Studie, an der Forscher der Universität für Bodenkultur (BOKU) beteiligt waren. Unter Zersiedelung versteht man die Ausbreitung von bebauter, gering besiedelter Fläche in die Landscha – also beispielsweise Einkaufszentren oder Einfamilienhäuser. Somit fehlen immer mehr funktionsfähige Böden wie beispielsweise nachhaltig bewirtscha ete Äcker, die wiederum notwendig sind, um Umweltkatastrophen wie Hochwasser zu vermeiden. Der WWF empfahl in seinem Bodenreport 2023, fixe Siedlungsgrenzen einzuhalten und die Weiternutzung von Leerstand und Brachflächen finanziell zu fördern.

Die politische Vertretung für österreichische Bergbauern fehlte lange – bis sich Anfang 1974 einige engagierte Menschen zusammentaten, um die „Österreichische Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung“, kurz ÖBV, zu gründen. Der Verein, der 2013 gemeinsam mit anderen Organisationen die länderübergreifende, weltweit aktive Via Campesina au aut, feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Er setzt sich für eine sozial gerechte, agrarökologische und auch kleinteilige Landwirtscha ein. Gemeinsam mit Global 2000 und einigen anderen Organisationen erarbeiteten sie einen Zehn-Schritte-Plan für eine Landwirtscha der Zukun – und empfehlen beispielsweise zehn Prozent „Space for Nature“, um dem Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken.

Auf jeden Einwohner Österreichs kommen rund 406 Bäume. Vier Millionen Hektar Wald gibt es in Österreich; er bedeckt 48 Prozent der Landesfläche, Tendenz steigend: Laut Waldbericht 2023 des Landwirtscha sministeriums kamen in den vergangenen zehn Jahren sechs Hektar Wald pro Tag hinzu. Eine solche Entwicklung ist in der ganzen EU zu beobachten – und nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Denn der Grund dafür liegt darin, dass Anbauflächen schlicht verlagert werden. Laut einer Studie des Fachjournals Nature aus dem Jahr 2020 wurden zwischen den Jahren 1990 und 2014 in Brasilien, Argentinien, Indonesien und anderen Staaten 11,3 Millionen Hektar Wald gerodet, um Feldfrüchte für den Export in die EU anzubauen.

Die Aktivistin:

Maria Vogt, Wolkersdorf, Niederösterreich

Unweit der Stadtgrenze im Norden Wiens ist Maria Vogt zuhause. Vor 35 Jahren gründete sie ihren Bio-Betrieb hier im Weinviertel, hält Milchschafe, baut Gemüse, verschiedene Getreidesorten, Wein und ein „bissi Obst“ an, wie sie sagt. Immer mit dem Versuch, die Vielfalt, die möglich ist, weiterzuentwickeln. Um von dem kleinen Hof leben zu können, verkau sie Biolebensmi el direkt ab Hof. Seit drei Jahren führen ihr Sohn und ihr Neffe den Betrieb. Auch, damit Vogt sich noch mehr auf ihre politische Arbeit konzentrieren kann: Bei der Österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnen-Bewegung Via Campesina etwa sitzt sie in der internationalen Frauenkommission. „Es geht darum, den ‚Care-Gedanken‘, also unbezahlte Arbeiten, die meist von Frauen geleistet werden, mit Land-

wirtscha zusammenzudenken.“ Vor fünf Jahren hat die Gruppe ein „Bäuerinnen-Manifest“ geschrieben. Und das reicht noch nicht: Sie hält Workshops ab, tri mit dem Bäuerinnen-Kabare „Miststücke“ auf, um die Realität auf den Höfen auf die Bühne zu bringen. Momentan unterstützt sie auch den Widerstand gegen die „Ostumfahrung“ bei Wiener Neustadt, durch die die Fischa-Auen bedroht sind. „Es ist mir wichtig, nicht nur am Acker zu stehen, sondern auch ein politisches Standbein zu haben.“ Die klassische Landwirtscha svertretung agiere zu o gegen die Interessen der Natur – und damit schlussendlich auch gegen die Interessen der Bauern und Bäuerinnen, also gesunde Lebensmi el zu erzeugen. Ihr Mantra: „Wir müssen lernen, uns als Teil der Natur zu verstehen.“ KK

Intensive Landwirtscha , Artensterben und die Klimakrise beeinflussen sich gegenseitig und negativ. Aber sind alle Bauern wirklich Feinde der Natur? Und könnte es nicht anders sein? Eine Erkundung zwischen Zahlen, Protesten und Lösungen

ESSAY: KATHARINA KROPSHOFER

ILLUSTRATION: LILLY GRASCHL

ne leistungsfähiger, unsere Kulturen vielfältiger, unsere Gesellscha en zivilisierter gemacht, sondern ernähren mittlerweile ganze acht Milliarden Menschen. Tendenz steigend.

RReinhold Lopatka hat Angst um seine Bauern. „Ich will nicht, dass unsere Bauern jetzt Schmetterlingszählungen vornehmen müssen. Irgendwann ist einmal Schluss mit der Regulierung.“ Der EU-Spitzenkandidat der ÖVP machte in der letzten Elefantenrunde vor der EU-Wahl Anfang Juni klar (oder implizierte zumindest), wie er sich eine moderne Landwirtscha vorstellt: Weg von der Natur und ihren lästigen Viechern; stattdessen wohl schwere Maschinen, vereinheitlichte Parzellen, maximaler Ertrag. Und absolut keine Zeit, auch noch Schmetterlinge zu zählen. Welch lächerliche Vorstellung, sich den Bauern als interessierten Naturfreund vorzustellen!

Es regiert das Bild des Unterwerfers: Landwirte schaffen es seit der neolithischen Revolution vor 11.000 Jahren, dem Boden so viel Gemüse und Getreide wie möglich zu entlocken, Tiere zu züchten, die schwere Wägen ziehen, Eier, Milch, Fleisch und Wolle für den Menschen abzuwerfen. Und sie haben so nicht nur unsere Gehir-

Nur fehlt etwas Wesentliches in diesem Bild: Weniger naturnahe Flächen bedeuten auch weniger Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten. Weniger Insekten heißt weniger Bestäubung. Und weniger Bestäubung führt zu Herausforderungen für die moderne Landwirtscha – und zu höheren Kosten für die einzelnen Landwirte und Konsumenten, die ohnehin schon über Geldsorgen jammern.

Vielleicht ist es ja so: Die Landwirte wollen gar keine Unterwerfer sein. Vor allem, weil man Naturschutz, Landwirtscha und Klimaschutz eben doch zusammendenken kann. Wenn man denn will.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Landwirte und Landwirtinnen gegen strengere Umweltauflagen au äumen.

Im Februar dieses Jahres protestierten Hunderte von ihnen während eines Treffens der EU-Landwirtscha sminister in Brüssel gegen die Agrarpolitik der Union. Diese planten strengere Umweltauflagen. Die Bauern setzten Reifen in Brand, schütteten Gülle auf die Straße und richteten Pyrotechnik gegen Polizisten. Im März luden Bauern in Deutschland Mist und Gülle auf einer Brandenburger Bundesstraße ab, weil

Entdecken Sie die Feistritzklamm bei einem Ausflug in die Tierwelt Herberstein. Von den über 5.000 im Gebiet vorkommenden Tier-, Pflanzen und Pilzarten befinden sich allein in der Gruppe der Käfer 10 vom Aussterben bedrohte, 43 starke bedrohte und 40 gefährdete Arten.

Vier Käferarten sind nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union streng geschützt: Als Flaggschiff-Art zählt der Große Eichenbock, der in der Steiermark sein einziges Vorkommen in der Feistritzklamm hat.

Außerdem im Eintritt inkludiert: Tierwelt, Gartenschloss, Haus der Biodiversität & Historische Gartenanlagen.

Täglich geöffnet! Tickets & Gutscheine online erhältlich: www.tierwelt-herberstein.at

die deutsche Regierung die Steuerbefreiung für Diesel in der Forst- und Landwirtscha abschaffen wollte. Ein Lkw-Fahrer starb, als er auf den Stau auffuhr.

Und anders als bei den Aktivisten und Aktivistinnen der Letzten Generation, die Politiker wie der bayrische CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gar mit einer „Klima-RAF“ verglichen, blieben die hasserfüllten Stimmen gegen die Bauernproteste großteils aus.

Der Journalist Rico Grimm des deutschen Community-Mediums Krautreporter, formulierte den Vergleich zwischen Landwirten und Klimaaktivisten auf X zugespitzt so: „Die einen produzieren das leckere Steak, die anderen wollen es wegnehmen.“

Die Proteste verstummten wieder. Wohl nicht nur, weil sich die Bauern gehört fühlten. Sondern weil die Winterruhe vorbei war, das Feld rief. Und weil die deutsche Regierung ihren Forderungen nachgab.

Die Lobby der Landwirte ist stark. Nicht nur in Österreich sitzen allein 13 im Nationalrat (und noch viel mehr halten eine Position in regionalen Landwirtscha skammern), sie beraten sich mit Ministern und

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung von Seite 7

Abgeordneten und haben ein großes Druckmittel in der Hand: „Wenn wir nicht wollen, dann bleibt ihr hungrig!“ Zumindest trumpfen sie bei Unmut auf, auch wenn sie selbst von Supermärkten und anderen Abnehmern abhängig sind.

Und so setzten sie ihre Druckmittel auch auf EU-Ebene durch: Noch vor der EU-Wahl Anfang Juni lockerte die Kommission die Umweltauflagen für Landwirte. Sie müssen nun etwa nicht mehr einen Mindestanteil an unproduktiven Flächen, also Brachen, erhalten. Stattdessen können sie sich dafür entscheiden, dies im Rahmen eines Anreizsystems zu tun. Umweltorganisationen sahen diese Lockerung als „opportunistischen Versuch“, vor allem von Politikern der Europäischen Volkspartei, noch vor der Wahl Unterstützung zu bekommen. Der konservative EU-Landwirtscha skommissar Janusz Wojciechowski zeigte sich im Interview mit dem EU-Medium euractiv sogar dankbar für die jüngste Protestwelle der Landwirte. Diese habe dazu beigetragen, dass „Probleme mit der GAP“, also der Gemeinsamen Agrarpolitik, gelöst werden. Wie mächtig die Bauern sind, zeigt sich an all den Änderungen in Klimaschutzund Umweltfragen, die allein in den acht Monaten vor der EU-Wahl vorgenommen wurden: Noch im November, also vor den Protesten der Landwirte, hatten die EUMitgliedsstaaten beschlossen, die Rinderzucht weiterhin von den Emissionsvorschri en für die Industrie auszunehmen. Für den Schweine- und Geflügelsektor gab es nur minimale Änderungen. Im Februar zog die Kommission dann einen Gesetzesvorschlag zurück, der vorsah, den Einsatz von Pestiziden – mit all ihren Folgen für die Biodiversität und Bodengesundheit – um 50 Prozent zu reduzieren.

140 regionale und internationale Nichtregierungsorganisationen, darunter Greenpeace, BirdLife und der WWF, kritisieren das in einem offenen Brief stark. Und warnten sogar vor einem ökologischen Kollaps. „Die Beziehung unserer Gesellscha zu der Natur, die sie ernährt, ist grundlegend gestört“, schreiben sie.

Der (vermeintliche) Widerspruch zwischen Landwirtscha , Klima- und Naturschutz zeigte sich auch Mitte Juni: Als Verräterin, Vertreterin urbaner Bobos, unwissende „Umweltaktivistin“, stempelten Landwirte die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler ab, als diese – gegen den Willen der ÖVP und vor allem der ÖVP-geführten Bundesländer – für die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, kurz Renaturierungsgesetz, stimmte.

Dabei könnte es auch genau andersherum sein: Eine Landwirtscha , die Biodiversität fördert, Lebensräume für Vögel, Insekten, und kleine Säugetiere schaff t, Böden so bewirtscha et, dass sie CO2 speichern

men. 26 Prozent der globalen Emissionen stammen aus der Lebensmittelerzeugung, so Zahlen der Ernährungs- und Landwirtscha sorganisation der Vereinten Nationen FAO, ein Großteil davon aus der Viehhaltung. 94 Prozent der Biomasse aller Säugetiere sind Vieh, nur noch sechs Prozent wilde Tiere.

Doch es sind nicht nur Klimaauswirkungen, die fatal sind: 80 Prozent der Ökosysteme in der EU sind in einem schlechten oder unzureichenden Zustand. Seit 1990 sind fast 30 Prozent der Wiesenschmetterlinge verschwunden.

Aber nur blanke Zahlen erzählen natürlich nur die halbe Geschichte. Landwirtscha , Artenverlust und Klimakrise verstärken sich gegenseitig. Dabei könnte es ja auch genau andersherum sein: Eine Landwirtscha , die Biodiversität fördert, Lebensräume für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere schafft, Böden so bewirtscha et, dass sie CO2 speichern.

Die Natur ist immerhin für die Lebensmittelerzeugung unverzichtbar. Knapp fünf Milliarden Euro der jährlichen landwirtscha lichen Produktion innerhalb der EU sind unmittelbar auf Bestäuberinsekten zurückzuführen. Auf der Häl e der Flächen, auf denen Obstbäume und andere Pflanzen stehen, die auf Bestäuber angewiesen sind, herrschen keine geeigneten Bedingungen für genau diese Symbiose. Deshalb sind Schmetterlingszählungen, wie sie das Renaturierungsgesetz vorsieht (und welche mit ziemlicher Sicherheit nicht von Landwirten selbst, sondern von ausgewiesenen Experten durchgeführt werden) ja auch so wichtig.

1,86 Billionen Euro würde der Nutzen von Hochwasserschutz, fruchtbaren Böden, der Stärkung von Bestäubungsleistungen und anderen Maßnahmen insgesamt bringen. Wer auf gesunde Ökosysteme setzt, Flächen so bewirtscha et, dass die Natur eine Chance hat, profitiert davon.

Wie sieht es nun also aus, das Bild vom Bauern als Natur- und Klimaschützer –das im Übrigen sehr viele Landwirte und Landwirtinnen bereits anstreben?

Österreichische Biobauern stellten Mitte Mai gestützt von Umweltorganisationen wie Global2000 und Birdlife zehn Punkte vor, wie sich die Aspekte Ernährungssicherheit, Ökologie und ein faires Einkommen für Bäuerinnen und Bauern vereinen ließen. Darunter: mehr Biodiversität, wie es etwa auch das Renaturierungsgesetz vorsieht – etwa zehn Prozent „Space for Nature“, also ungenützte Flächen wie Brachen oder Blühflächen; mehr Vielfalt beim Saatgut, eine Reduktion von Pestiziden und vor allem eine Umverteilung der Förderungen von den Großen zu den Kleinen.

Es ist ja nicht so, dass Steuerzahler kein Geld in die Landwirtscha stecken würden: 55 Milliarden Euro fließen in den Agrarsektor der EU, ein Drittel des gesamten EU-Haushaltes. Aber verteilt wird dieses Geld gerade so: Wer mehr Fläche aufweisen kann, bekommt auch mehr.

Und noch einen Punkt sprechen die Verfasser der Streitschri an: die fortschreitende Digitalisierung der Landwirtscha . Die große Hoffnung, um zum Beispiel Pestizide und Düngemittel zu reduzieren, heißt „Precision Farming“, also Präzisionslandwirtscha . Die Landwirte und Landwirtinnen nützen so Drohnen (wie Sie sie übrigens auch auf unserem Cover sehen), um viel gezielter und somit viel kleinflächiger ungeliebte Tiere oder Pflanzen zu entfernen.

Es gibt aber noch eine weitere, versöhnlichere Zahl: Während das Renaturierungsgesetz bis 2070 etwa 154 Milliarden Euro kosten wird, sind die Nutzen, die damit einhergehen, nämlich wieder intakte(re) Ökosysteme zu haben, viel höher. Das zeigt eine Wirkungsanalyse der EU-Kommission:

Die teils falschen Infos, die zuvor die Runde machten, hatten die Bauern verunsichert: Sie fürchteten, enteignet zu werden, dass Erträge ausbleiben, wenn man die Äcker naturnah bewirtscha et, Flächen zum Teil aus der Nutzung nimmt. Und so kam es, dass die ÖVP als Bauern-Partei, als die sie sich im Moment versteht, die grüne Ministerin gleich zweimal anzeigte: Einmal wegen Amtsmissbrauchs und einmal vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Nichtigkeit.

Scheren sich Bauern also wirklich nicht um den Fortbestand der Natur? Wer nur auf blanke Zahlen blickt, könnte dem zustim-

Was dabei hil : Eine Zusammenarbeit zwischen Landwirtscha und Wissenscha , wie es etwa der Landwirt Alfred Grand auf seinem Forschungshof in Niederösterreich macht (siehe S. 36). Er erprobt etwa das System „Market Garden“, also viele verschiedene Gemüsesorten auf kleiner Fläche. Denn aus Sicht der Wissenscha sind die Lösungen so banal wie festgefahren. Um Flächen einzusparen, sie auch der Natur zur Verfügung zu stellen, müssten die Menschen weniger Lebensmittel wegwerfen und weniger Fleisch wie Tierprodukte essen. Keine Neuigkeiten.

Doch die Zahl der Vegetarier und Veganer stagniert vielerorts. Ein erster Schritt, der auch Landwirte versöhnlich stimmen würde: auf Moderation statt Absolutismen setzen. Eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigt etwa, dass nur ein Fün el des globalen Rindfleischkonsums durch fleischlose Alternativen ersetzt werden müsste, um die Umwelt maßgeblich zu schützen.

Der Bauer der Zukun ist also wohl einer, der sich modernen Technologien nicht verschließt (dazu zählen auch Ansätze wie Laborfleisch, siehe S. 16), der kleinräumiger denkt und so auch Rücksicht auf die Natur nehmen kann, die ihn und uns alle nährt. Denn was wäre ein Bauer, der sich nicht für die Schmetterlinge interessiert, die über seinen Acker fliegen? F

Nachhaltige s auen al s chlüssel für erfolgreiche n limaschutz

Wenn von zukunftsfitten Gebäuden die Rede ist, dann denkt man insbesondere an klimafreundliche Lebensräume. An Orte zum Arbeiten und zum Wohnen, von denen auch folgende Generationen profitieren.

Diesen Anspruch verfolgt die ARE Austrian Real Estate mit Weitblick und Konsequenz und schafft Perspektiven, indem ihre Projekte möglichst ökologisch und ressourcenschonend errichtet werden.

REVITALISIERTE ALTBAUTEN

Die ARE bringt neue Energie in alte Gebäude. Die Erhaltung und Sanierung ihrer historischen Liegenschaften ermöglicht einen signifikanten Beitrag zum Schutz des Klimas. Neue Bodenversiegelungen werden vermieden und der Bedarf an Baumaterialien wird auf ein Minimum reduziert. Bis 2040 investiert die ARE zusätzlich rund 700 Mio. Euro in die CO 2 -Neutralität ihrer Liegenschaften, z.B. durch den Einbau energieef fi zienter Gebäudetechnik und klimafreundlicher Energiesysteme. So entsteht ein einzigartiger Charme aus historischer Architektur und modernen Nutzungskonzepten, der zudem das Klima schützt.

ÖKOLOGISCHE BAUSTOFFE

Wenn neu gebaut werden muss, dann richtig –umweltfreundlicher, sauberer, besser. Die Vorteile der Holzbauweise liegen auf der Hand: Holz ist erneuerbar, CO 2 -neutral, energieef fizient und auch in Kombination mit anderen Materialien als Holzhybridbau einsetzbar. Der Baustoff Ziegel punktet als langlebiges und recycelbares Baumaterial und bietet eine besonders ef fi ziente Wärmedämmung.

URBAN MINING UND RE-USE

Der ressourcenef fi ziente Rückbau nicht mehr nutzbarer Gebäude und die Wiederverwendung der Abbruchmaterialien für Neubauprojekte wird als Urban Mining bzw. Re-Use bezeichnet. Diese Kreislaufwirtschaft stellt einen ganz wesentlichen Schritt hin zu nachhaltigerem Bauen dar: Ressourcen werden gespart, Deponieabfälle reduziert und gleichzeitig entfällt der Energiebedarf, der bei der Herstellung neuer Baumaterialien entstehen würde.

Nähere Informationen über die ARE Austrian Real Estate GmbH und ihre Projekte finden Sie unter www.are.at

Die Kleine Sperlgasse 5 bietet durch die Revitalisierung Energieef fizienz auf Neubauniveau

Wären die Mittel so gesundheitsschädlich, würden sie in der EU sicher nicht zugelassen

Jahrelang hat die EU gestri en, wie sich der Einsatz von Spritzmi eln reduzieren ließe – am Ende gab es keine Einigung. Hier streiten die EUAbgeordneten Thomas Waitz (Grüne) und Alexander Bernhuber (ÖVP) über Glyphosat und „Gi scheine“, Bienen und unfruchtbare Bauern

INTERVIEW: GERLINDE PÖLSLER

DDer eine sah schon die Wachauer Marille und den Weinviertler Wein bedroht. Alexander Bernhuber, ein ÖVP-Bauernbündler, der im Bezirk Melk Weizen, Mais und Soja anbaut, lehnte die sogenannte „Sustainable Use Regulation“ (SUR) der EU kategorisch ab: Diese sollte den Einsatz und die Risiken von Pflanzenschutzmitteln in der EU halbieren, also jener Stoffe, die Maiswurzelbohrer & Co zu Leibe rücken.

Der andere, Bio-Schaf- und Bienenzüchter in der Südsteiermark, sorgt sich um die Fruchtbarkeit der Böden und Winzer und kämp e für die SUR: Thomas Waitz, CoVorsitzender der Europäischen Grünen. In Brüssel und Straßburg geraten die beiden regelmäßig aneinander. Nachdem die SUR im vergangenen November im EUParlament scheiterte, hat sich deren Chefverhandlerin, die frühere Fernsehköchin Sarah Wiener (Grüne), desillusioniert von der Politik verabschiedet. Ihr Ansprechpartner von der Europäischen Volkspartei, Alexander Bernhuber, bleibt und wird auch in Zukun mit Thomas Waitz streiten. Beide haben zuletzt bei der EU-Wahl am 9. Juni so richtig abgeräumt: Bernhuber erhielt 44.641 Vorzugsstimmen und Waitz sogar 75.018.

Falter: Was fällt Ihnen zu „Spritzmittel“ als Erstes ein?

Alexander Bernhuber: Ein Hilfsmittel. Thomas Waitz: Gesundheits- und Biodiversitätsfragen.

Warum genau das?

Bernhuber: Weil Pflanzenschutzmittel o die letzte Möglichkeit sind, um die Ernten zu sichern.

Waitz: Man muss unterscheiden zwischen nicht toxischen, minder toxischen und sehr toxischen Spritzmitteln. Toxische sind krebserregend, außerdem haben wir das Problem mit dem Verlust der Artenvielfalt und mit Rückständen in Lebensmitteln.

In der EU wurden im Jahr 2020 circa 350.000 Tonnen an Spritzmitteln ausgebracht – ziemlich genau gleich viel wie 2010. Die Menge ist also nicht gesunken. Wie problematisch ist das?

Waitz: Die Mengen allein sagen noch nichts über die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt aus. Selbst der Biolandbau verwendet Hilfsstoffe wie etwa Kieselerde, die formal Pestizide sind. Man benötigt davon sehr große Mengen, sie sind aber gar nicht oder kaum toxisch. Von hochtoxischen Pestiziden wie den Neonicotinoiden werden da-

gegen nur kleinste Mengen verwendet. Ich will toxische und hochtoxische Pestizide reduzieren.

Sie haben genickt, Herr Bernhuber ... Bernhuber: Weil mir das auch nicht gefällt, dass wir immer von den Mengen sprechen, die tatsächlich wenig aussagen. Und ich möchte ganz klar sagen: Die europäischen Behörden haben alle unsere Pflanzenschutzmittel genehmigt. Zu sagen, die seien plötzlich gi ig, bedeutet, dass wir unseren eigenen Behörden nicht trauen. Nehmen wir Glyphosat: Da haben sich 90 Wissenschaler mehr als 2400 Studien angeschaut, bevor sie das Mittel wieder zugelassen haben. Sonst berufen wir uns immer auf die Wissenscha , aber beim Pflanzenschutz zählt diese auf einmal nicht mehr.

Waitz: Da muss ich widersprechen. Gerade Glyphosat ist eines der allertoxischsten Mittel. Wissenscha lich steht außer Zweifel, dass es einen Zusammenhang zwischen Glyphosat und dem Non-Hodgkin-Lymphom gibt, einem Lymphdrüsenkrebs. Auch viele andere Mittel gefährden nachweislich die Gesundheit, wenn sie in die Ernährung gelangen oder über den Hausstaub aufgenommen werden. Die Landwirte stehen aber unter einem derartigen ökonomischen Druck, dass sie zu solchen Stoffen greifen: Damit ersparen sie es sich, vier oder fünf Mal mechanisch Beikräuter zu regulieren. Bernhuber: Und der Diesel, der da verbraucht würde!

Waitz: Ja, da entstehen Kosten, Traktorstunden, Arbeitszeit. Und das geht sich bei den äußerst knappen Erzeugerpreisen, die manchmal unter den Produktionskosten liegen, einfach nicht aus. Da ist es billiger, einmal drüberzufahren und alles niederzuspritzen.

Sie sagen beide, die Mengen alleine sagen nicht viel aus. Allerdings stehen heute eben mehr Spritzmittel zur Verfügung, die in sehr kleinen Mengen schon hochtoxisch sind. Ist ein gleichbleibender Verbrauch dann nicht doch eine schlechte Nachricht?

Bernhuber: Es kommt auch auf die Kulturen an. Österreich bräuchte morgen nur noch die Häl e an Pflanzenschutz, wenn wir nur mehr Weizen, Mais und Soja anbauen würden. Aber unser Gemüse, das Obst und der Wein sind einfach viel anfälliger für Pilzkrankheiten oder Insekten, etwa Blattläuse, und bedürfen höherer Mengen an Pflanzenschutzmitteln. Und wenn wir den heimischen Pflanzenschutzmittelverbrauch anschauen: Seit zehn Jahren zählt hier das Gas CO2 zu den Pfl anzenschutzmitteln, die in der Lagerhaltung der Abwehr von Schädlingen in geschlossenen Räumen dienen und völlig unproblematisch sind. Fast ein Drittel der Mengen machen schon Kupfer-Schwefel-Mittel aus, und das ist ja gut, weil es bedeutet, dass viel mehr Bauern in den Bio-Werkzeugkoffer greifen, weil diese Mittel genauso wirken. Aber von denen bringt man eben nicht 30 Gramm pro Hektar aus, sondern ein Kilo.

Dass Bio-Spritzmittel genauso wirksam seien, hören Sie sicher gern, Herr Waitz. Waitz: Ja. Aber beim Obst- und Weinbau muss man schon genauer hinschauen! Im Weinbau gibt es viele Sorten, die kaum Pestizide brauchen, die sogenannten Piwis. Diese werden aber in Österreich

Fortsetzung nächste Seite

Etwa ein Fün el aller Krebsfälle hat mit Pestiziden zu tun

ILLUSTRATIONEN: LILLY GRASCHL

Fortsetzung von Seite 11

seit Jahrzehnten massiv bekämp , sie waren jahrelang sogar verboten. Mittlerweile dürfen manche unter bestimmten Bedingungen verkau werden, zum Beispiel der steirische Uhudler, der auch Heckenklescher heißt.

Warum hat man die so bekämp ?

Waitz: Weil man gut eingeführte Sorten wie den südsteirischen Sauvignon wichtiger findet als den Schutz der Artenvielfalt und Gesundheit. Es sind also rein marktwirtschaliche Gründe. Der Preis dafür sind enorme Mengen an Pestiziden, unter denen die Landwirte als Erste leiden. Das ist ein Tabuthema bei mir in der Region, in der Südsteiermark: Viele meiner Kollegen und auch Kolleginnen sind wegen der hohen Pestizidbelastung unfruchtbar.

Bernhuber: Wo ist das belegt?

Waitz: Wie viele Namen willst du haben? Bernhuber: Ich möchte die ärztlichen Atteste sehen. Solche Anschuldigungen müssen ja belegt werden.

Waitz: Aber dass eine hohe Pestizidbelastung massiv gesundheitsschädlich ist, ist doch tausendfach bewiesen, Alex! Und Unfruchtbarkeit ist halt einer der Effekte.

Vermuten diese Winzer das oder haben sie tatsächlich Atteste?

Waitz: Ich könnte mindestens drei Kollegen sofort beim Namen nennen, die diese Analyse haben.

Wir können das aber hier nicht klären …

Waitz: Es ist empirisch belegt, dass Unfruchtbarkeit in Weinbaugebieten viel häufiger vorkommt. In vielen EU-Ländern sind wiederum Parkinson und das Non-Hodgkin-Lymphom als Berufskrankheiten von Landwirten anerkannt. Zum Glück arbeiten die Landwirte heute, sofern sie gut ausgebildet sind, wirklich mit Maske, Schutzanzug und Handschuhen. Früher sind die Weinbauern ohne Maske am Spritztraktor gesessen.

Bernhuber: Ja, die junge Generation ist da sehr gut geschult. Man muss ja heute Kurse und Weiterbildungen besuchen, um den Sachkundenachweis zu bekommen und überhaupt Spritzmittel kaufen zu können. Waitz: Dieser Schein heißt bei uns in der Landwirtscha übrigens Gi schein.

Herr Bernhuber, wenn die Risiken ohnehin so gering sind: Warum gilt dann etwa Parkinson in Frankreich als Berufskrankheit?

Bernhuber: In der Vergangenheit sind viele Mittel mit gutem Gewissen zugelassen worden, weil man den Nutzen gesehen hat. Wir haben damit Ernährungssicherheit geschaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Weizenerträge bei zwei bis drei Tonnen je Hektar, jetzt stehen wir bei sieben bis acht Tonnen. Und das in höherer Qualität, sprich mit weniger Mykotoxinen, also Schimmelpilzgi en, und Co.

Und heutzutage schaden die Pestizide der Gesundheit nicht mehr?

Bernhuber: Ich glaube, wirklich nur mehr minimal. Wären sie so gesundheitsschädlich, würden sie in der EU sicher nicht zugelassen. Wenn man schaut, wie streng die Zulassungsprüfungen heute für die Hersteller sind, dann kann man nicht sagen, dass die Toxizität steigt.

Waitz: Das sehe ich anders. Etwa ein Fün el aller Krebsfälle hat mit Pestiziden zu tun. In Südtirol wurde sehr gut untersucht, wie

sehr Spielplätze, Krankenhäuser und Parks mit Pestiziden kontaminiert sind. Und zur Zulassung: Noch immer beau ragt die Industrie selbst die Studien, die sie für die Zulassung braucht. Bis vor kurzem konnte sie unliebsame Studien sogar einfach verschwinden lassen, immerhin das geht jetzt nicht mehr: Jetzt müssen sie alle schon vorher in ein Register eintragen.

Sie beide haben im EU-Parlament mehrere Jahre über die Spritzmittel verhandelt, am Ende gab es keine Einigung. Woran lag’s?

Bernhuber: Daran, dass das, was die Kommission auf den Tisch gelegt hat, teilweise wirklich absurd war und extrem viel mehr Bürokratie bedeutet hätte.

Waitz: Aber um den Kommissionsentwurf ging es ja längst nicht mehr! Du hast ja dem fertigen Vorschlag des Parlaments nicht zugestimmt.

Bernhuber: Auch im Entwurf von Sarah Wiener stand immer noch das Ziel, um die Häl e weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Dazu sind Studien zum Schluss gekommen, dass Europa dann weniger Lebensmittel produzieren würde. Wir hätten mehr importieren müssen, die Lebensmittel wären teurer geworden. Wir hätten unsere Versorgungssicherheit geopfert.

Waitz: Da war jetzt vieles dramatisch falsch. Die Versorgungssicherheit Europas war nie und ist in keinster Weise gefährdet. Das sind Fake News von vorn bis hinten. Wir verwenden 60 Prozent unserer Flächen für Viehfutter und verbrauchen hunderttausende Tonnen Getreide für Biosprit. Wir verschwenden mehr als 120 Kilo Lebensmittel pro Nase. Eine Logik, wonach wir Pestizide brauchen, nur damit wir ein bisschen mehr vom Acker wegführen können, blendet alle anderen Schäden völlig aus.

Bernhuber: Nehmen wir mein Lieblingsbeispiel Kartoffeln. Da verbrauchen wir im Anbau Diesel und Pflanzenschutzmittel, wenn wir aber am Ende den Drahtwurm drinnen haben, dürfen wir das Mittel dagegen seit ein paar Jahren nicht mehr verwenden. Und müssen den Großteil der Ernte wegschmeißen.

Waitz: Bei dem Mittel gegen den Drahtwurm handelt es sich um Neonicotinoide, die in der EU nach langem Streit verboten wurden, weil sie derartig gefährlich für die Umwelt und den Menschen sind. Trotzdem kam es auch nach dem Verbot zu zahlreichen Notfallzulassungen für das Mittel, auch in Österreich. Dass es die nun nicht mehr gibt, ist richtig.

Und was sollen die Erdäpfelbauern tun, wenn sie den Drahtwurm drinnen haben?

Waitz: Der kommt mit der Trockenheit, und dagegen helfen Agroforstmethoden (dabei kombiniert man Ackerbau mit Bäumen oder Sträuchern, Anm.). Und er tritt vor allem dann auf, wenn ich auf demselben Feld ein Jahr ums andere Erdäpfel auf Erdäpfel anbaue. Mit Fruchtfolge lässt sich der Drahtwurm also gut in Schach halten. Generell müssen wir intensiv in Forschung und Entwicklung investieren, etwa in Nützlinge und auch in die Technik: Drohnen können zum Beispiel kleine Tonkügelchen mit Raubmilben abwerfen, um Blattläuse zu reduzieren.

Bernhuber: Da bin ich bei dir. Mir tut es ja um ein paar positive Ansätze leid, die wir nicht mehr beschließen konnten, zum Beispiel schnellere Zulassungsverfahren für weniger riskante Pflanzenschutzmittel.

Pestizide oder Pfl anzenschutzmi el?

Der Streit über die Spritzmi el fängt schon bei den unterschiedlichen Bezeichnungen an

Pestizide sind alle Mi el gegen (schädliche) Insekten, Pilzerkrankungen und „Unkräuter“. Auch die Biolandwirtscha verwendet Pestizide, darf allerdings keine chemisch-synthetischen Mi el einsetzen

Die EU-Kommission wollte mit ihrem Green Deal die Verwendung und das Risiko von Pestiziden halbieren. Jahrelang verhandelten Kommission, EU-Parlament und die EU-Länder darüber – am Ende einigten sie sich nicht

Manche sagen, Pestizide dienten dem Klimaschutz: Weil man mit ihnen aus einer Fläche mehr Erträge herausholt als ohne. Bernhuber: Das stimmt. Mit Pfl anzenschutzmitteln lässt sich auf weniger Fläche mehr produzieren, dadurch kann man andere Flächen außer Nutzung stellen, auf denen dann mehr Biodiversität stattfindet. Waitz: So einfach ist das nicht. Die Schäden, die Pestizide an der Artenvielfalt, an der Gewässerökologie und so weiter verursachen, schlagen ja auch auf die Produktivität der Landwirtscha zurück. Und ja, es ist richtig, dass etwa im Bio-Landbau die Ernten um zehn bis 30 Prozent niedriger ausfallen. Das gleichen aber die besseren Inhaltsstoffe der Bio-Produkte großteils wieder aus.

Herr Bernhuber, am 22. November, dem Tag, als die SUR endgültig gescheitert ist, haben Sie angefragt, was die Kommission für die Erhaltung der Bestäuber zu tun gedenkt. Herr Waitz hat darauf geantwortet, das sei „doppelzüngig“ von Ihnen, hätten Sie doch gerade die Pestizidreduktion mit abgewürgt. Wären weniger Pestizide nicht gut für die Bienen?

Bernhuber: Unter anderem, ja, aber wir machen in unserem Umweltprogramm ÖPUL auch schon sehr viel. In Österreich werden mit 210.000 Hektar fast zehn Prozent der Ackerfläche als Biodiversitätsflächen bereitgestellt und helfen damit der Artenvielfalt und den Bienen.

Waitz: Trotzdem werden die Bestäuber weniger!

Alexander Bernhuber, bleibt und wird auch in Zukun mit Thomas Waitz streiten. Beide haben zuletzt bei der EU-Wahl am 9. Juni so richtig abgeräumt: Bernhuber erhielt

44.641

Vorzugsstimmen und Waitz sogar 75.018

Bernhuber: Ja, aber auf den Höfen herrscht extremer Druck. Dann müssen wir auch darüber reden, dass, wenn wir Bauern hier noch mehr tun sollen, das auch abgegolten werden muss. Entweder durch Zahlungen, wenn man Flächen aus der Nutzung nimmt, oder durch höhere Produktpreise.

Wie o haben Spritzmittel-Lobbyisten Sie in den letzten Jahren kontaktiert und wie o haben Sie sich mit ihnen getroffen?

Waitz: Ich habe ein einziges Mal mit BASF gesprochen, dann haben sie es aufgegeben und sind nicht wiedergekommen. Andere Abgeordnete haben sich dafür hergegeben – ich finde, das hast du getan, Alex. Aber ja, jeder wählt die Seite, auf der er steht. Bernhuber: Was heißt hergegeben? Ich habe sowohl Termine mit NGOs als auch mit anderen wahrgenommen. Ich finde es wichtig, alle Seiten anzuhören. Und wenn ich mir die Rückmeldungen aus der Landwirtscha anschaue, dann mache ich keine Politik für irgendwelche Pflanzenschutzfirmen, sondern für unsere Bäuerinnen und Bauern. Waitz: Du tust immer so, als würdest du „die Landwirtscha “ vertreten. Du vertrittst weder die Bio- noch die kleinstrukturierte Landwirtscha . Du vertrittst den niederösterreichischen Ackerbau, that’s it.

Bernhuber: Entschuldigung, aber die Grünen treten nicht einmal bei der Landwirtscha skammerwahl an …

Sind Sie sich bei irgendetwas auch einig?

Waitz: Ja, dass die Landwirte wieder einen fairen Erzeugerpreis bekommen sollen. Und dass es nicht geht, dass wir unseren eigenen Bauern hohe Auflagen geben und gleichzeitig Freihandelsabkommen abschließen, in denen wir diese Bedingungen nicht voraussetzen. Da stehen wir auf derselben Seite.

Stimmt?

Bernhuber: Ja, stimmt. Ist genehmigt. F

des Fleisches bis 2050 durch mikrobielles Protein zu ersetzen –also Fermentationsprodukte aus Hefen oder Bakterien, die zum Beispiel zu Käse verarbeitet werden können – würde viel bringen: So könnte man die weltweite Entwaldung halbieren.

Schon 2014 haben sich die deutsche HeinrichBöll-Sti ung, die Umweltschutzorganisation Global 2000 und die Tierschutzorganisation Vier Pfoten zusammengetan, um jährlich den österreichischen Fleischatlas herauszugeben. Der zeigt nun: Der weltweite Fleischkonsum hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Die Bevölkerung ist gewachsen, Einkommen sind gestiegen und Menschen essen immer mehr tierische Produkte. Experten mahnen seit langem, dass dieser Konsum zumindest halbiert werden muss. Der Fleischatlas begleitet diesen Prozess. Vor allem Junge machen laut einer ihrer repräsentativen Umfragen Hoffnung: Mehr als zwei Drittel der 16bis 29-Jährigen lehnten im Jahr 2021 die heutige Fleischindustrie ab.

Der Nahversorger: Robert Brodnjak, Karmelitermarkt, Wien

PLANETARY HEALTH DIET

Von der berühmten Ernährungspyramide hören viele schon in der Volksschule: Viel Gemüse und Obst, dazwischen Getreide und Milchprodukte, und im oberen Drittel Fleisch oder Süßes. Idealerweise schützen wir so nicht nur die menschliche Gesundheit, sondern auch den Planeten. Das dachten sich Forschende der EAT-LancetKommission. Die gute Nachricht für Fleischliebhaber: Komplett auf Tierisches verzichten müssen wir für die „Planetary Health Diet“ nicht. Der Konsum von Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen müsste verdoppelt, der Verzehr von Fleisch und Zucker dagegen halbiert werden. Der Report zeigt auch, dass es machbar ist, bis zum Jahr 2050 etwa zehn Milliarden Menschen auf der Erde gesund zu ernähren, ohne den Planeten zu zerstören.

Er ist Vielfaltsproduzent und Klimaaktivist auf dem Feld. Sein Bio-Gartenbaubetrieb „Krautwerk“ im südlichen Weinviertel war einer der Ersten, die in Österreich die Market-Gardening-Methode umsetzten – er ha e sie in den USA kennengelernt. Diese steht für Gemüselandbau mit hohem Ernteertrag auf kleinster Fläche bei geringster Störung und gezielter Fü erung der sensiblen Bodenorganismen – wodurch auch mehr Kohlenstoff im Boden gebunden bleibt. Schnell fand er einen begeisterten Unterstützer: Heinz Reitbauer vom Restaurant Steirereck. Immerhin bekam er bei Brodnjak 13 verschiedene Erbsen- und 50 Paradeisersorten angeboten. Reitbauer wurde zum Förderer und Abnehmer, wie später auch weitere Stars der Spitzengastronomie. Seit zwölf Jahren

LEBENSMITTELINFLATION

Sie müssen jetzt stark sein: Steigende Temperaturen wirken sich nicht nur auf Wetterlagen aus, sondern beeinflussen auch die Preise unserer Nahrungsmittel. Bis 2035 steigen sie um 3,2 Prozentpunkte, so eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und der Europäischen Zentralbank EZB. Was das genau heißt? Orangen, Kaffee, Bier, Kakao – also viele „Luxusprodukte“, die in jenen Regionen angebaut werden, die in Zukun stark von Dürren, Hochwasserevents und somit von Missernten oder sinkenden Erträgen betroffen sind – kosten bald mehr. Schon jetzt ist das bemerkbar: Während ein Liter Orangensa im Dezember 2022 laut dem Preismonitor der Arbeiterkammer noch 1,89 Euro kostete, waren es ein Jahr später schon 2,99 Euro.

betreiben Brodnjak und seine Frau Claudia Detz auch einen Stand am Wiener Karmelitermarkt. Diese Vielfaltsdestination bietet auch revolutionäres Frischgemüse („Snow Food“) an: Radieschen, Salate, Zierkohle, die ohne Heiz-und Beleuchtungsenergie im tiefen Winter klimafreundlich geerntet werden können. Früher war Brodnjak als Koch, dann im EDV-Bereich tätig, als Quereinsteiger verfiel er der Gemüseproduktion, als er nach einem sinnsti enden, familienfreundlichen Job suchte: „Ich wollte nicht Problem, sondern Teil einer Lösung sein.“ Die Idee ist aufgegangen. Seine ursprünglich 3,5 Hektar Pachtland konnte er auf einen Hektar reduzieren: „Wir sind kleiner geworden, dabei aber betriebswirtscha lich gewachsen – also gesundgeschrump .“ IG

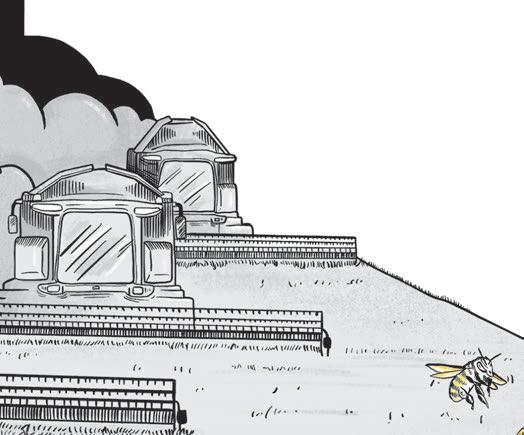

EKann Fleisch aus dem Labor das Klima re en und unsere Essgewohnheiten gleich mit? Die Industrie ist euphorisch, die Bauern sind fuchsteufelswild. Und die Wissenscha skeptisch, dass das alles schnell auf den Tellern landen wird

TELLERBESCHAU:

EVA KONZETT

Ein bisschen erinnert Lucys Schicksal an das Matthäusevangelium mit der wundersamen Vermehrung der Gerstenbrote und der Fische. Da passt es auch gut, dass Lucy in Israel ist. Beziehungsweise die Zellen, die von ihr übrig sind und sich weiterentwickeln.

Zu Fleisch. Nicht an Lucys Knochen. Sondern im Labor.

Man kann Lucy bis heute im Internet anschauen, sie ist eine sehr schwarze, sehr stattliche Kuh, Rasse Angus. Aus der lebendigen Lucy waren – sehr grob gesprochen – Eizellen entnommen worden, diese ließ man befruchten, die Rinderembryonen

in der Petrischale ein paar Tage wachsen. Man extrahierte die Stammzellen, die sich in jede Zellenart weiterentwickeln können, und züchtete Muskelzellen daraus. Die so entstandenen Zellklumpen kamen in einen Bioreaktor. „Man“, das ist das israelische Unternehmen Aleph Farms, Haim-Holtzman-Straße 1, Rehovot, ein paar Kilometer von Tel Aviv entfernt. An diese Adresse hatte Lucys Besitzer, ein kalifornischer Farmer, ihre befruchteten Eizellen geschickt. In den großen Brutreaktoren wuchs in Rehovot daraus Fleisch für den menschlichen Verzehr. Tut es immer noch, im Vier-WochenZyklus. Zelluläre Landwirtscha nennt das

Unternehmen das Unterfangen. Das Ziel: die Fleischproduktion vom Tier zu entkoppeln. Schon 1931 schrieb Winston Churchill in seinem Weihnachtsessay: „In 50 Jahren werden wir die Torheit überwunden haben, ein ganzes Hühnchen zu züchten, wenn wir doch eigentlich nur dessen Brust oder Keule verzehren wollen. Stattdessen werden wir die einzelnen Teile in einem geeigneten Medium heranwachsen lassen.“

Ein bisschen länger als 50 Jahre später scheint das Ziel zum Greifen nah.

In-Vitro-Fleisch, Laborfl eisch, Zellfl eisch, Retortenfleisch, die endgültigen Begrifflich-

keiten haben sich noch nicht durchgesetzt, doch das Versprechen ist hoch. Diese Form des Proteins könnte die Essgewohnheiten in der industrialisierten Welt (viel Fleisch) weiterhin bedienen und möglicherweise sogar die sogenannte „Proteinlücke“ schließen, also den steigenden globalen Proteinbedarf durch eine wachsende Weltbevölkerung. Und das ganze klimafreundlich(er) als mit Lebendtieren, weitestgehend ohne Tierqualen und ohne Antibiotikaeinsatz. Ohne Pestizide und Rodung des Regenwalds.

Bereits 2019 prognostizierte das amerikanische Beratungsunternehmen AT Kear-

ney, dass bis 2040 bis zu einem Drittel des heutigen klassischen Fleischmarkts von solchem Kunstfleisch bespielt werden könnte. Doch die „Frankenstein-Frikadelle“ (Süddeutsche Zeitung, 2017) hat mächtige Gegner: die Bauern. Sie fürchten um ihre Existenzgrundlage. Sie fürchten große Lebensmittelkonzerne, die an ihrer statt die Lebensmittelproduktion übernehmen könnten. Es geht auch um das eigene, handwerkliche Erbe, um die Tradition. Schlicht, ums Bauernsein. Laborfleisch stehe „im völligen Widerspruch“ zum „bisherigen Modell

ILLJSTRATION: LILLY GRASCHL Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung von Seite 17

der Lebensmittelproduktion in Österreich und Europa“, urteilte sodann auch der österreichische Landwirtscha sminister Norbert Totschnig im Frühjahr. Rechtspopulisten machen aus der Frage (wie aus allem) einen Kulturkampf. Die postfaschistische Regierung in Italien hat das Laborfleisch bereits verboten.

Kann man Fleisch im Reaktor heranziehen, anstatt es im Stall aufzuziehen? Und ist das Verheißung oder die Vorhölle? Der Falter fasst die wichtigsten Fragen zusammen.

Worum geht es eigentlich? Grelles Rampenlicht fiel an jenem Tag auf das unscheinbare Burger-Patty, das in einer haushaltsüblichen Teflonpfanne vor sich hin brutzelte. Vor mehr als zehn Jahren, am 3. August 2013, stellten Mark Post und sein Forscherteam von der Universität Maastricht das erste aus In-vitro-Fleisch geformte Fleischlaberl in London vor. Sie ließen es öffentlichkeitswirksam live im Fernsehen von Gastrokritikern verkosten. Deren Urteil: trocken, kein Fett. Aber schon irgendwie fleischig. Das Patty hat damals 250.000 Dollar gekostet. Die Aufnahmen schafften es in die Hauptabendprogramme.

Die Geschichte des Laborfleisches geht zurück auf den Niederländer Willem van Eelen. Er wäre als junger Soldat in japanischer Kriegsgefangenscha fast verhungert, studierte später Medizin und lernte bei Hauttransplantationen für Brandopfer, wie man Zellen in der Petrischale wachsen lassen kann. Wenn man Hautzellen so vermehren konnte, warum dann nicht auch

Muskelzellen? Van Eelen reichte 1999 ein erstes Patent für die Herstellung von Invitro-Fleisch ein. Da war er über 70 Jahre alt. Seine Technologie war nicht ausgerei genug, das Gewebe hielt nicht zusammen. Aber sein Engagement blieb nicht folgenlos.

Van Eelen überzeugte die niederländische Regierung, Fördergelder für weitere wissenscha liche Forschung für das Kunstfleisch aufzustellen. Einer der Empfänger: Mark Post und seine Kollegen, die das Patty in die Pfanne brachten. Auch die Nasa hatte sich 2001 für solcherart Alternativen interessiert, um Astronauten im All mit Eiweiß versorgen zu können. Forscher schafften es dann in ersten Versuchen auch, drei Zentimeter lange Goldfischfilets zu züchten, irgendwann auch Truthahnzellen. Doch das Projekt war zu teuer, die Nasa stellte es ein. Seit 2020 erlaubt Singapur Hühnernuggets aus In-vitro-Fleisch für den Massenmarkt. Auf knapp 3000 Quadratmetern sollten sie im Osten der Stadt in einem Bürohaus produziert werden. In den USA dürfen zwei Unternehmen ebenfalls ihre Produkte verkaufen. In Europa hat ein deutsches Unternehmen bereits um Zulassung bei der zuständigen Agentur für Lebensmittelsicherheit EFSA in Amsterdam angefragt. Sie prü , inwiefern die Produkte der sogenannten „Novel-Food-Verordnung“ entsprechen.

Wie wird dieses Laborfleisch hergestellt? Man entnimmt aus lebenden oder geschlachteten Tieren ungefähr eine erbsengroße Menge Muskelgewebe. Die natürlich vorhandenen, adulten Stammzellen werden separiert

Seit 1981 erst schafft es die Wissenscha , Stammzellen zu extrahieren. Als Erstes bei Mäusen, 1998 beim Menschen. Heute reichen zehn solcher Rinderstammzellen, um in zwei Monaten 50.000 Tonnen Fleisch zu züchten, sagt die Industrie

Laborfleisch war bis vor kurzem ein Hotspot für Risikokapital. 2021 investierten Geldgeber weltweit rund eine Milliarde Dollar in die Branche. Seither aber sinken die Zuwendungen

Der teuerste BeefPa y der Welt landete 2013 in London in der Pfanne. Es war das erste Stück Fleisch aus Zellkulturen, das der Öffentlichkeit vorgestellt wurde

www.nachhaltigewerte.at

NACHHALTIG

WERTE SCHAFFEN. MIT SICHERHEIT.

und in einer Nährflüssigkeit, bestehend aus Aminosäuren, Mineralien, Zucker und Vitaminen, gezüchtet. Alternativ können Stammzellen auch aus Eizellen entnommen werden. Außerdem muss ein bisschen Blut von ungeborenen Kälbern hinein, es ist auch für den Au au von Hühnernuggets notwendig. Für das „fötale Kälberserum“ muss eine trächtige Kuh geschlachtet werden. Forscher arbeiten bereits an pflanzlichen Alternativen. Sie sind dringend notwendig, um die Produktion skalieren, also in marktrelevante Größenordnungen bringen zu können.

Überhaupt können Forscher erst seit 40 Jahren Stammzellen aus Säugetieren extrahieren, 1981 schafften sie es bei Mäusen, 1998 beim Menschen. Heute reichen zehn solcher Rinderstammzellen, um in zwei Monaten 50.000 Tonnen Fleisch zu züchten.

Womit die Lebensmitteltechnologen aber weiterhin kämpfen, ist die Textur von Muskelfleisch, das beim Tier zusätzlich von Fett und Bindegewebe durchzogen ist. Nicht ohne Grund haben Mark Post und seine Kollegen in London ein Burger-Patty und kein Steak vorgestellt. Und bis heute sind „Flakes und Faschiertes deutlich einfacher zu erzeugen als große Gewebestücke“. Das sagt Henry Jäger. Der Mann ist Professor und Leiter des Instituts für Lebensmitteltechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. „Das große Gewebestück muss gleichmäßig mit Nährstoffen versorgt werden“, erklärt er. Derzeit experimentiere man damit, Fleischzellen auf Trägerstrukturen zu züchten, „um größere Geometrien herzustellen“.

Das können etwa Raster aus Weizenproteinen sein, wie sie bei Aleph Farms zum Einsatz kommen. In Geschmack und Aussehen komme man schon ziemlich nahe an das Original heran, allerdings eben einfach nicht bei der Textur, „dem Mundgefühl“, wie Jäger sagt. Das dafür notwendige Fett muss beim Laborfleisch extra erzeugt werden. Dann wird das Fleisch zusammengebaut. Aleph Farms, das Unternehmen hinter Lucy, experimentiert bereits mit 3-D-Druckern, um Knochen und Fettmarmorierung im Steak imitieren zu können. Laborfleisch ist ein hochkomplexes Lebensmittel.

Warum tut man sich das überhaupt an? Die Fleischwirtscha ist je nach Schätzung für rund 15 Prozent des weltweiten Ausstoßes an klimaschädlichen Gasen verantwortlich. Die drei größten Fleischkonzerne der Welt blasen jährlich mehr klimaschädliche Gase in die Lu als die gesamte Republik Frankreich. Etwa 70 Prozent der landwirtscha lich nutzbaren Fläche der Erde sind reserviert für die Viehhaltung und deren Futtermittelproduktion. Dafür roden Bauern weiterhin Regenwald, sie bringen die Wasserhaushalte und Sticksto reisläufe durcheinander. Es geht um ein Geschä in Höhe von einer Billion Dollar weltweit. Die Deutsche Gesellscha für Ernährung hat für Aufsehen gesorgt, als sie im März ihre Ansichten für eine gesundheitsfördernde und umweltschonende Ernährung veröffentlichte –

Als Vorreiter im Bereich Green Banking leben wir seit 2012 mit dem Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen unsere Vision einer grünen Bank. Mit unserem Private Banking gehen wir unseren Weg konsequent weiter und ergänzen unser nachhaltiges Angebot im Bereich Vermögensverwaltung und Veranlagung. Wir veranlagen Ihr Geld mit Mehrwert.

»In 50 Jahren werden wir die Torheit überwunden haben, ein ganzes Hühnchen zu züchten, wenn wir doch eigentlich nur dessen Brust oder Keule verzehren wollen

und nur noch 300 Gramm Fleisch, oder in etwa drei Bratwürste, und ein Ei pro Woche empfahl.

Laborfleisch habe einen um 95 Prozent verringerten ökologischen Fußabdruck, sagt das Good Food Institute, das sich allerdings dem Laborfleisch als Alternative verschrieben hat. Das Institut räumt selbst ein, dass dieser Wert nur erreicht werden kann, wenn die Energie für den Züchtungsprozess aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Die Bioreaktoren, in denen die Fleischzellen schwimmen, brauchen Strom, um zu arbeiten. Eine Studie der Universität Oxford kam 2010 zu ähnlichen Ergebnissen, demnach hat Laborfleisch im Vergleich zu konventionell produziertem Fleisch einen um 35 bis 60 Prozent verringerten Energieverbrauch und erzeugt um bis zu 95 Prozent weniger Ausstoß schädlicher Gase. Doch das sind alles Modelle.

Kritiker werfen ein, dass – rein klimaschutztechnisch – im Vergleich zur konventionellen Rinderzucht das Laborfleisch langfristig eine schlechtere Bilanz aufweisen könnte; vor allem, wenn die Tanks nicht aus Strom von erneuerbaren Quellen gespeist werden. Das von den Rindern ausgestoßene Gas Methan ist zwar unmittelbar klimaschädlicher, verschwindet aber deutlich schneller aus der Atmosphäre als CO2

Warum wehren sich die Bauern? Der Prozess hinter dem Produkt Laborfleisch heißt „Tissue Engineering“ und hat, wie oben beschrieben, tatsächlich wenig mit der traditionellen Aufzucht von Tieren zu tun, wie der Mensch es seit der neolithischen Revolution betreibt. Man könnte einwenden, dass die moderne Massentierhaltung ebenso wenig Ähnlichkeit damit aufweisen kann.

Besonders die österreichischen Bauern betonen indes stets die kleinräumige Bewirtscha ung der Kulturlandscha . Die Landwirtscha skammern versuchen, mit großen Kampagnen gegen das Laborfleisch anzukämpfen. Die Landwirtscha skammer Steiermark lässt Unterschri enlisten in den Bezirksämtern dagegen auflegen, in Kärnten will der Agrarreferent von der ÖVP eine Konsumentenbefragung durchführen, die „Vollversammlung der Landwirtscha skammer Tirol fordert von der Bundesregierung, umgehend auf EU-Ebene und nationaler Ebene sicherzustellen, dass Laborfleisch nicht in den Verkehr gebracht wird“, heißt es von dort. Der Präsident Josef Moosbrugger will das Fleisch nicht. Kurz: Die Bauernvertreter sind sich einig – sie sind dagegen. Was aber, wenn ausgerechnet Laborfleisch den Bauern einen Ausweg bieten könnte, weil es ihnen den Druck nehmen würde, besonders billig zu produzieren? Das zumindest sagt die Österreicherin Patricia Bubner, eine promovierte Biotechnologin, die im Silicon Valley mit dem Startup Orbillion Laborfleisch erzeugt. „In der Zukun , die ich sehe, ersetzt kultiviertes Fleisch Produkte aus industrieller Massentierhaltung, und Bauern können mit ihren traditionell produzierten Produkten höhere Margen mit kleineren Herden erzielen“, erklärte sie im März gegenüber der Kleinen Zeitung

Einen Kritikpunkt der Bauern kann aber auch Bubner nicht wegwischen: nämlich dass hinter der Technologie Risikokapitalgeber und die großen Lebensmittelkonzerne stehen. Von einer „Industrielobby“, die alles aufsaugen werde, spricht Landwirtscha s-

Flakes und Faschiertes sind deutlich einfacher zu erzeugen als große Gewebestücke, die gleichmäßig mit Nährstoff en versorgt werden müssen

HENRY JÄGER, LEBENSMITTEL TECHNOLOGIE, BOKU WIEN

minister Totschnig. Den ersten Burger von Mark Post in London hat einer der Google-Gründer mitfinanziert. Hinter dem israelischen Start-up Aleph Farms mit Lucy steht Cargill, einer der weltweit größten Nahrungsmittelkonzerne mit mehr als 160 Milliarden Euro Jahresumsatz. Der kleinere amerikanische Mitbewerber Tyson hält sich mit Upside Foods in Kalifornien ebenso eine eigene Sparte für Laborfleisch. 2021 haben Risikokapitalgeber eine Rekordsumme von rund einer Milliarde Dollar in die Branche gesteckt – seither aber fallen die Zuwendungen.

Was haben die Konsumenten dagegen? Die Risikokapitalgeber argumentieren mit einer allgemeinen Investitionsmüdigkeit, doch möglicherweise steckt mehr dahinter, nämlich schlichtweg eine Ablehnung der Konsumenten. Henry Jäger von der Boku erklärt das so: „Die Bedürfnisse der Konsumenten sind regionale und ‚natürliche‘ Lebensmittel“. Dem widerspreche Laborfleisch dann doch wesentlich. Allein die

Bezeichnung „Laborfleisch“ rufe völlig falsche Assoziationen hervor.

Abschreiben will der Wissenscha ler das Fleisch aus dem Bioreaktor aber nicht. Es müsse noch mehr geforscht werden und die Produkte müssten noch besser werden, sagt er. Es ist also vielleicht einfach noch zu früh, die Revolution auszurufen. Zumal Pioniere in ähnlichen Bereichen gerade abstürzen: Unternehmen wie Beyond Meat und Impossible Foods, die Fleischersatz aus Pflanzenprotein herstellen und Kooperationen mit globalen Ketten wie McDonald’s eingingen, haben an der Börse deutlich nachgegeben und 80 Prozent ihres Marktwerts verloren.

Die Vorreiter haben zum einen Konkurrenz von anderen Herstellern bekommen, müssen sich aber auch dafür rechtfertigen, eben keine „natürlichen“ Lebensmittel zu produzieren. Die Extrusion, die Schlüsseltechnologie hinter den pflanzlichen Fleischalternativen, kommt aus der Plastikproduktion. Mit ähnlichen Argumenten könnte auch das Laborfleisch dereinst zu kämpfen haben. Die Hühnernuggetsproduktion in Singapur jedenfalls hat man wieder eingestellt.

In Österreich ist der Fleischkonsum seit mehreren Jahren rückläufig, zuletzt lag er statistisch bei rund 88 Kilogramm pro Jahr und Kopf – um knapp sieben Kilogramm unter dem Zehnjahresdurchschnitt.

Und Lucy? Die Kuh aus Kalifornien starb 2022. Ihre Zellen leben seither weiter. Aleph Farms hat Anfang Jänner die Zulassung bekommen, die daraus gezüchteten „Cuts“ in Israel zu verkaufen. F

Der deutsche Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) will dorthin, wo Österreich schon bald ist: 30 Prozent der landwirtscha lichen Fläche hätte er gern ökologisch bewirtschaftet. Derzeit steht Deutschland bei einem Zehntel, Österreich immerhin schon bei 28 Prozent und damit auf Platz eins in der EU. Doch Özdemir bekommt wie die österreichischen Biobauern nun ö er etwas zu hören, was besonders wehtut: dass die Arbeit der Biobauern für das Klima gar nicht gut sei. Im Gegenteil: Weil sie pro Hektar Fläche am Ende weniger Obst, Gemüse und Getreide vom Acker führen können als ihre konventionell wirtscha enden Kollegen, seien sie sogar besonders gefräßige Bodenverbraucher. Und erst ihre Tiere! Bekommen Biorinder und Ökoschweine doch deutlich mehr Platz als ihre Artgenossen, auf dem sie dann auch noch länger herumstehen und Fleisch anlegen dürfen, bevor es ab ins Schlachthaus geht. Je höher der Bio-Anteil wird, desto stärker fielen seine „kontraproduktiven Effekte“ ins Gewicht, schallt es auch Özdemir von manchen Agrarexperten entgegen.

„Öko macht auch Dreck“ und die Klimabilanz der Biobauern sei ebenfalls „nicht toll“, titelte die durchaus umweltbewusste Berliner Zeitung taz einmal. Weil Bio mehr Platz braucht, so heißt es, gingen Flächen verloren, auf denen stattdessen Wald oder Wildnis wachsen und man Kohlendioxid speichern könnten. Im schlechtesten Fall müssten gar Felder in anderen Teilen der Welt die geringeren Erträge ausgleichen. Ist es also für die Umwelt wurscht, ob die Konsumentinnen und Konsumenten bio oder konventionell in ihre Einkaufswägen legen? Sind die Käufer von Bioerdäpfeln oder -fleisch am Ende gar daran schuld, dass noch mehr Regenwald abgeholzt wird?

Die Studien zu dieser Frage bringen Schlagzeilen mal pro, mal contra Bio hervor. Viel beachtet war etwa ein Gutachten des Wissenscha lichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz, der das deutsche Bundeslandwirtscha sministerium berät. Da der Biolandbau mehr Äcker benötige, „scheint der Konsum von Ökolebensmitteln keine eindeutige ‚Klimamaßnahme‘ zu sein“. Daher sei auch die „pauschale Förderung des Ökolandbaus allein aus Gründen des Klimaschutzes nicht zielführend“, schreibt der Beirat. 2021 erschreckte gar der „Biopapst“ Urs Niggli – er leitete 30 Jahre lang das Schweizer Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) – die eigene Branche mit dem Buch „Alle satt?“. „So wie der Biolandbau heute funktioniert, eignet er sich nicht, um das Problem der globalen Ernährungssicherheit auf nachhaltige Art zu lösen“, schrieb er. Die Erträge seien zu niedrig, auch, weil die Biobauern „bei technologischen Innovationen übervorsichtig“ seien. Dabei sagt Niggli immer noch: Ökologisch bewirtscha ete Böden blieben anders als intensiv genutzte auf Dauer fruchtbar. Überhaupt

Weil die Öko-Landwirtscha pro Fläche weniger erntet, sei sie schlechter fürs Klima als ihre konventionelle Schwester, heißt es o . Was ist da dran?

BILANZWÄLZEREI: GERLINDE PÖLSLER

sei Bio insgesamt für die Umwelt unschlagbar. Dennoch: „Die Herausforderung ist, den Boden zu erhalten und genug für zehn Milliarden Menschen zu produzieren“, erklärte er dem Falter: „Nur die Landwirtscha , die beides kann, hat eine Zukun . Und die existiert aus meiner Sicht noch nicht.“ Niggli sucht nun nach Methoden, die gesamte Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger zu machen.

Dann kam auch noch der britische Autor und Umweltschützer George Monbiot daher und behauptete in seinem Buch „Regenesis“: „Es gibt kein schädlicheres landwirtscha liches Produkt als Fleisch aus biologischer Weidehaltung.“ Gerade für Rinder kommen auch andere Studien zu ähnlichen Schlüssen: Weil diese mehr Auslauf erhalten und länger brauchen, bis sie genug Fleisch angesetzt haben, entstünden hier pro Kilo viel mehr Emissionen.

Bio als Klima-Buhmann und Luxusvergnügen für Bobos, das aber die Massen nicht sattkriege, ja ihnen gar etwas wegnehme: Diese Argumentation freut konventionelle Agrarvertreter. So ist für Alexander Bernhuber, EU-Abgeordneter der ÖVP, klar, dass Pestizide gut fürs Klima seien: Dank ihnen lasse sich auf weniger Platz mehr ernten, „dadurch kann man andere Flächen außer Nutzung stellen, auf denen dann mehr Biodiversität stattfindet“ (siehe Interview auf Seite 10).

Aber was steht wirklich in all den Studien? Bei genauem Lesen liegen die Ergebnisse am Ende meist gar nicht so weit auseinander.

Einig sind sich etwa fast alle darin, dass die Biolandwirtscha pro Hektar weniger Treibhausgase rausbläst als die konventionellen Kollegen. Das bestätigte auch der Wissenscha liche Beirat des Deutschen Agrarministeriums in seinem Gutachten.

Auch die Biobauern selbst bestreiten außerdem nicht, dass ihre Wirtscha sweise zumindest derzeit weniger Erträge abwir . Weil sie ihre Ernte nicht mit Kunstdünger pushen dürfen. Und auch keine chemischen Pestizide spritzen dürfen, um gefräßigen Insekten oder „Unkraut“ – die Biobranche spricht lieber von „Beikräutern“ – beizukommen.

Laut Urs Niggli, heute Obmann des Forschungsinstituts FiBL Österreich, liegen die Bio-Erträge im Schnitt um ein Fün el niedriger. Thomas Lindenthal vom Zentrum für Globalen Wandel & Nachhaltigkeit an der Boku, seit 20 Jahren am Thema dran, geht von einem Viertel aus. Die meisten Studien rechnen mit ähnlichen Zahlen.

Sogar bei den Treibhausgasen pro Tonne oder pro Produkt, also etwa auf ein Kilo Tomaten heruntergerechnet, liegen meistens keine Welten zwischen den Studien. Laut dem viel zitierten deutschen Ministeriumsgutachten mit seinen kritischen Schlussfolgerungen hat der Ökolandbau „häufig eher etwa gleich hohe oder nur leicht verminderte“ Emissionen, „in einigen Fällen“ seien sie

höher. Selbst hier ist also nicht davon die Rede, dass der CO2-Rucksack pro Produkt immer höher sei.

Am Ende schloss das Gutachten, „die pauschale Förderung des Ökolandbaus allein aus Gründen des Klimaschutzes“ sei „nicht zielführend“. Sie sagte aber auch: Bio soll weiter gefördert werden. Weil es gut für die Artenvielfalt, den Erhalt des Grünlands, den Boden- und den Tierschutz sei.

Nicht so viel anders fallen die Ergebnisse des deutschen Thünen-Instituts aus, das sich über eine Metastudie von 528 Vergleichsstudien wagte: Die Emissionen je Produkt lägen sowohl bei Pflanzen als auch bei der Milch „wahrscheinlich“ in beiden Systemen gleichauf.

Die Thünen-Forscher betonen aber andere Vorteile von Bio: Die Böden seien teils besser gegen Hochwasser und Erosion gerüstet. Das Wasser werde weniger belastet, die Böden seien fruchtbarer. Über den Öko-Feldern fliegen mehr und mehr verschiedene Vögel wie auch Insekten, die Blüten besuchen, und es wachsen sogar fast doppelt so viele verschiedene Pflanzenarten. Über alle Indikatoren hinweg habe die Öko-Sparte bei 58 Prozent der Vergleichspaare die Nase vorn, nur bei 14 Prozent liege sie schlechter.

Christian Vogl, Leiter des Instituts für Ökologischen Landbau an der Wiener Boku, beeindrucken die Zahlenspielereien überhaupt nicht. Erstens fielen in der Biolandwirtscha sämtliche Emissionen weg, die beim Herstellen des besonders energieaufwändigen synthetischen Stickstoffdüngers und der synthetischen Pestizide entstehen – und die die Bauern am Gängelband der Fossilindustrie halten. Das werde o gar nicht mitkalkuliert.

Zweitens greife die Debatte viel zu kurz, weil sie nur einen einzigen Umweltindikator herauspicke. Vogl nennt das „Greenwashing der konventionellen Landwirtscha : Deren Höchsterträge sind nur möglich, weil die Folgekosten auf die gesamte Gesellscha ausgelagert werden: für Umweltschäden, Trinkwasserreinigung oder Krankheiten, die durch synthetische Pestizide entstehen.“

Vogl findet es auch absurd, dass sich immer noch alles ausschließlich um Höchsterträge dreht – und sich gleichzeitig an zwei Stellschrauben nichts bewegt: Dass Berge an Lebensmitteln immer noch im Müll landen. Und dass aufgrund des enormen Fleischkonsums auf rund 60 Prozent der Flächen in der EU Tierfutter wächst. „Es sind auch nicht die Biobauern, die für das Abholzen von Regenwäldern, damit Futtermittel erzeugt werden können, verantwortlich sind“: Biorinder fressen vorwiegend Gras und Heu; und BioAustria-Bauern dürfen nur Kra futter verwenden, das vom eigenen Hof oder von einem europäischen Biobetrieb stammt.

„Wenn wir den Fleischkonsum und die vermeidbaren Lebensmittelabfälle verringern, dann kann der Bioland-

bau sehr wohl die Welt ernähren“, sagt Nachhaltigkeitsforscher Thomas Lindenthal, der für Österreich selbst an zahlreichen Studien zum Thema mitgearbeitet hat.

Und an diesem Punkt treffen sich tatsächlich so gut wie alle Forscher: Ob Urs Niggli, der Weltklimarat IPCC oder der Fachbeirat des Deutschen Landwirtscha sministeriums – sie alle predigen seit Jahren: Macht Fleisch teurer! Hört auf, die Stromerzeugung aus Mais zu subventionieren! Sonst geht sich das mit der Ernährung von zehn Milliarden Menschen nicht aus.

Auch die Deutsche Gesellscha für Ernährung hat ihre Landsleute im März mit dem Rat schockiert, sie sollten nur noch höchstens 300 Gramm Fleisch pro Woche essen, also etwa ein Schnitzel und fünf Scheiben Wurst. Auch ein Ei wöchentlich und höchstens 400 Gramm Milch oder Milchprodukte seien genug. Sie begründete das nicht nur mit der Gesundheit, sondern auch mit den Emissionen, die tierische Lebensmittel verursachen. Übrig bleibt: Esst weniger Fleisch, Milch, Eier –nicht weniger Bio.

Heißt das jetzt, die Biobauern können sich zurücklehnen? Keineswegs,

mahnt eine Studie der TU München: Die Erträge müssten weiter nach oben, „weil hiervon die Wettbewerbsfähigkeit, das Au ommen an Biolebensmitteln sowie die produktbezogenen Umweltwirkungen abhängen.“ Die Forscher schlagen zum Beispiel vor, leistungsfähigere Sorten zu züchten und neue biologische Wirkstoffe gegen Pflanzenkrankheiten zu finden. Das wird schon, meint Boku-Forscher Christian Vogl. Ob Tierhaltung, Pflanzenbau oder Landtechnik: „Biobauern sind sehr innovativ und experimentierfreudig, das haben sie in den letzten 60 Jahren gezeigt.“ F

Die Mission von Wertgarantie für weniger Elektroschrott.

Technische Geräte sind alltägliche Helfer und Begleiter. Haben sie einen Defekt, ist man ganz schön aufgeschmissen. Eine Reparatur ist meist recht kostenintensiv und scheint oftmals in Anbetracht des Zeitwerts eines Geräts wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Dreiviertel der Verbraucher entscheiden sich laut der repräsentativen „Reparieren statt Wegwerfen“-Studie des Spezialversicherers Wertgarantie gegen eine Reparatur, ein Drittel davon wegen zu hoher Kosten. Und: Viele wissen gar nicht, wo sie ihre defekten Geräte reparieren lassen können. Lediglich jeder Vierte kennt einen geeigneten Reparaturbetrieb in der Nähe. Das ergab eine weitere aktuelle, repräsentative Befragung von 2.145 Haushalten in Österreich durch Wertgarantie.

Allerdings verlängern Reparaturen die Nutzungsdauer von Geräten und schonen damit Ressourcen und Umwelt. Wenn die Reparaturquote nur um ein Viertel erhöht würde, ließe sich die Gesamtmenge an Elektroschrott pro Jahr um 6.892 Tonnen reduzieren.

Nahegelegenen Reparaturbetrieb über die Wertgarantie-Werkstattsuche finen „Wir gehen stark davon aus, dass die Bekanntheit von Reparaturbetrieben in Wohnortnähe einen signifikanten Einfluss auf die Reparaturbereitschaft hat. Je mehr professionelle Möglichkeiten zur Reparatur vorhanden sind, desto eher lassen Verbraucher ihre defekten Geräte reparieren. Mit unserer Werkstattsuche tragen wir zum Auf finden von geeigneten Reparaturbetrieben bei“, erklärt Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann.

Unter www.wertgarantie.at/werkstattsuche können Verbraucher schnell einen geeigneten Reparaturbetrieb in ihrer Nähe finden und verschiedene Angebote miteinander vergleichen. Damit will der Spezialversicherer für mehr Reparaturen sorgen und zur Vermeidung von Elektroschrott beitragen. Übrigens: Mit dem Wertgarantie-Komplettschutz können Elektrogeräte je nach Kaufpreis schon ab 3,50 Euro monatlich vor Reparaturkosten geschützt werden.

EEr ist seit langer Zeit wieder einmal hier, auf dem letzten Stück Land, das ihm noch gehört: ein Hektar Mischwald – Buchen, Kiefern, Eschen, Wildkirsch- und Ahornbäume, Fichten – auf einer Anhöhe nahe der Stadt Wasserburg in Oberbayern, nur ein paar hundert Meter vom Inn entfernt. Ein bisschen muss Bartholomäus Grill suchen, bis er den Weg zu der Holzbank findet, die sich im Gebüsch am Waldsaum versteckt. Von dort geht der Blick nach Süden, an klaren Tagen bis zur Alpenkette. Und unten in der Senke liegt der Bauernhof, der nach über 300 Jahren nicht mehr im Besitz seiner Familie ist.

Grill wir einen Blick hinunter, setzt sich, zündet sich eine Zigarette an und beginnt zu erzählen.

Es war einmal: Das ist an dieser Stelle weder ironisch noch romantisierend ge-

BEGEGNUNG:

MARTIN STAUDINGER

meint, denn Grills Geschichte handelt davon, wie eine kleine Welt kaputtgemacht wurde, in der zwar nicht alles gut, aber vieles besser war – und davon, welche Auswirkungen diese Zerstörung auch auf die große Welt hatte. Sie beginnt hier, wo Grill aufgewachsen ist, sie spielt aber auch in Brüssel und in Afrika, wo er nach langen Jahren als Auslandskorrespondent von angesehenen Medien inzwischen lebt. Sie zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt: die Zerstörung der traditionellen Landwirtscha in Europa, die Krisen in vielen Entwicklungsländern und der Klimawandel. Und sie kann zwar nicht mehr wirklich gut ausgehen, aber sie endet immerhin mit ein paar Ideen, wie noch zu retten wäre, was von dieser kleinen Welt übrig geblieben ist. Darüber hat Grill ein Buch mit dem Titel „Bauernsterben“ geschrieben, das auch

ein Plädoyer ist: „Für die Erhaltung einer Wirtscha sform, die am Anfang unserer Nahrungskette steht, Einkommen schafft, soziale Identität sti et und gesamtgesellscha liche Wohlfahrtsfunktionen erfüllt, vom Schutz bedrohter Habitate bis zur Bewahrung des Dorflebens“, heißt es darin. Also: Es war einmal ein Bauernhof im bayerischen Voralpenland: „25 Hektar groß, mit Äckern, Weiden und Wald. Wir hatten 22 Milchkühe, die standen den größten Teil des Jahres auf der Wiese, ein paar Schweindln in recht geräumigen Koben und freilaufende Hendln“, erinnert sich Grill. Höfe wie diesen gab es vor gar nicht so langer Zeit noch viele. Alleine in Westdeutschland zählte die Statistik Ende der 1950er-Jahre fast 1,4 Millionen landwirtscha liche Betriebe. Die meisten davon hat-

Er wuchs als Bauernbub in Bayern auf und lernte als Auslandsreporter die ganze Welt kennen. Jetzt beschreibt Bartholomäus Grill in einem Buch, wie alles miteinander zusammenhängt: die Zerstörung der traditionellen Landwirtscha in Europa, die Krisen in Afrika, die Migration und der Klimawandel

ten eine überschaubare Größe. Sie waren eingebettet in ein Wirtscha s-, Sozial- und Ökosystem, das vor allem kleingewerblich geprägt war: Mühlen, Bäckereien, Schmieden, Fleischhauereien, Wagner, Molkereien – eine Kreislaufökonomie, in der kaum jemand reich wurde und niemand ein leichtes Leben hatte, aber sie war nachhaltig und funktionierte. Und zwar nach einfachen Leitsätzen, die Grill so umreißt: Was du aus den Tieren, Böden und Wäldern herausholst, sollst du in gleichem Maße wieder zurückgeben. Gehe sparsam mit den Ressourcen um. Halte das natürliche Gleichgewicht. Seine Vorfahren bis zu den Eltern herauf hätten das gelebt: „Die Verbundenheit mit dem Boden, mit der Natur, mit der Tierwelt – man hat schon das Bäuerliche in sich drin“, sagt er und meint damit auch sich selbst.

Wenn man Sie so hört, könnte man auf die Idee kommen, dass Sie ein Nostalgiker sind, Grill!

„Klar klingt das nostalgisch“, sagt er: „Auch naiv. Aber eigentlich habe ich einen Zorn auf den Wachstumswahn des agroindustriellen Komplexes, der so mächtig geworden ist wie der militärisch-industrielle Komplex.“

Und das kam so: Nach dem Zweiten Weltkrieg stieß das kleinteilige Agrarsystem Europas an seine Grenzen. Der Kontinent war nicht mehr in der Lage, sich ausreichend mit Nahrung zu versorgen, und musste Lebensmittel importieren.

In dieser Situation startete die Europäische Wirtscha sgemeinscha (EWG), der Vorläufer der EU, ein radikales Programm zur Industrialisierung der Landwirtscha : Europa sollte nie wieder Hunger

leiden. Und das wollten die Technokraten in Brüssel nicht nur durch Kunstdünger, hochgezüchtetes Saatgut und Mechanisierung erreichen – sondern auch durch die Zusammenlegung von Klein- und Mittelzu Großbetrieben. Motto: Wachsen oder weichen.

Anfangs schien das für alle zu passen. Die Produktivität stieg enorm, die Profite zogen mit. Auch auf dem Hof der Grills, obwohl dort sehr zurückhaltend mit dem verlockenden Fortschritt umgegangen wurde. „Beim Kirchgang zum Erntedankfest protzten die Bauern mit ihren fetten Erträgen“, schreibt Grill in seinem Buch: „Sie waren jetzt Produzenten, beglückt von den hohen Garantiepreisen der EWG.“

ILLUSTRATION: LILLY GRASCHL Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung von Seite 23

Nicht nur das: Die „grüne Revolution“ ermöglichte einem gesamten Berufsstand den Weg aus einem kärglichen Hinterwäldlertum in die Moderne mit ihren Annehmlichkeiten. Wasserklosett, Kühlschrank, Farbfernseher, Zentralheizung – all das hatte es auf vielen Bauernhöfen bis in die 1960erJahre nicht gegeben. Jetzt konnte man es sich leisten, mehr noch: sogar einen Pkw. Und das hieß: Der kleine Bartholomäus Grill musste sich nicht mehr dafür genieren, dass ihn sein Vater mit dem Traktor zum Zahnarzt in die Stadt brachte.

Das Modernisieren funktionierte aber fast teuflisch gut. Der Ertragsreichtum der Landwirtscha wuchs sich zur Überproduktion aus, in den Lagern häu en sich Unmengen von Getreide, Zucker, Butter, Fleisch und Milch an, für die es keinen Bedarf gab. Die Technokraten, die diese Entwicklung in guter Absicht eingeleitet hatten, mussten nun das Gegenteil versuchen: Die Erzeugung drosseln – etwa durch eine 1984 eingeführte Milchquote.

Dabei kam auch der Hof, der seit dem Jahr 1720 im Besitz der Familie Grill gewesen war, immer mehr unter Druck. Der Betrieb erzeugte mit seinen zwei Dutzend Kühen mehr Milch, als das ihm zugewiesene Kontingent erlaubte, und musste Strafe zahlen. Derartige „Superabgaben“ trafen zehntausende Landwirtscha en mit wenig Viehbestand. Je größer die Rinderherde, desto höher die Milchquote; je kleiner, desto geringer – und damit auch der Ertrag. Das kostete alleine im ersten Jahr der Milchquote 34.000 Höfen in Deutschland die Existenz. Gleichzeitig stieg die Zahl der Kühe aber immer weiter.

Über die Jahre verstärkte die Landwirtscha spolitik der EWG (die 1993 in der EU aufging) diese Tendenz. Ende der 1980er-Jahre blieb der Familie Grill nach Abzug aller Kosten ein monatliches Nettoeinkommen von umgerechnet 1000 Euro. „Anfang der 1990er-Jahre waren sie auf SozialhilfeNiveau angekommen“, erinnert sich Grill. Die Zahl der Landwirtscha en in Deutschland hatte sich zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu den 1950ern um fast 700.000 auf die Häl e verringert, inzwischen ist sie auf etwas mehr als 200.000 gesunken.

Der jüngste Bruder, der den Hof übernahm, versuchte es in den 1990ern noch mit biologischem Landbau. Als auch das an der Schuldenlast scheiterte, die sich angehäu hatte, verscherbelte er hinter dem Rücken der Geschwister den Hof.

„Jetzt gehört er einem Eventmanager aus München“, sagt Grill, und wie er das sagt, das sagt vieles: „Alles, was ich noch tun konnte, war: den Familienstammbaum im Hausflur abzunehmen. Nach 300 Jahren.“

Ihm selbst ist nur noch das Stück Forst geblieben, auf dem das Aussichtsbankerl steht: „Der Wald meiner Ahnen“, wie er es ganz unironisch nennt. Hier lehnt an einem Baum ein Holzkreuz für einen viel zu früh verstorbenen Bruder; hier hat ihm der Vater beigebracht, wie man Pilze und Pflanzen bestimmt; hier liegen liebgewonnene Haustiere begraben; hier ist er o mit seinen Geschwistern gesessen und hat den Blick und die Ruhe genossen.

Grill schaut noch einmal auf das Anwesen hinunter, das inzwischen zum Reithof geworden ist, und dämp seine Zigarette (die dritte) aus: „Fåhr ma! Es gibt hier in der Gegend noch einiges zu sehen.“

Man darf sich Bartholomäus Grill nicht als verbittert oder gar weinerlich vorstellen.