15 minute read

LA ORDENACIÓN PESQUERA EN VENEZUELA RELACIONADA CON EL COMERCIO PESQUERO ATUNERO: ARANCELES Y BARRER

by FUNDATUN

Douglas Alexander Issele Delgado - FUNDATUN – 27 de Marzo 2020

Como parte del programa de pasantías y prácticas profesionales administrativas de la Dirección de Proyección Social del Estudiante de la Universidad Alejandro Humboldt se incorporó al equipo de la Fundación, como pasante en el área de comercio internacional, al Br Douglas Alexander Issele Delgado; teniendo como finalidad que se formase en los procesos del comercio internacional de la actividad atunera. El presente artículo corresponde al tercero de sus trabajos, relacionado al conocimiento las barreras no arancelarias que pueden estar afectando al sector pesquero atunero; información básica y necesaria para la compresión de la actividad en el país que creemos necesario compartir por esta vía.

Advertisement

LOS ARANCELES

Los aranceles son impuestos que se le aplican a bienes, productos o servicios al cruzar la frontera de un país; ya sea por su ingreso o por su salida. El arancel más común que existe es aquel que se le impone a las importaciones; el cual consiste en colocarle un impuesto a un bien o servicio vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la frontera.

En función a que los consumidores buscan consumir bienes que sean más baratos (generalmente provenientes del extranjero) y los comerciantes buscan mercados más rentables a su producto (generalmente fuera de su país), cada gobierno impone aranceles al movimiento de bienes, productos y servicios principalmente por los siguientes motivos: para obtener ingresos; para proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera; para desestimular la salida de bienes, productos y servicios necesarios en el país; para proteger los empleos nacionales y/o las industrias; para tomar represalias en contra de un socio comercial o para proteger a sus consumidores; entre otras razones. Es por ello por lo que la imposición de un arancel, que incide en un aumento del precio final del producto, desincentivará el consumo de bienes extranjeros o la colocación de mercaderías nacionales en otros países.

La imposición de aranceles se conoce como barreras arancelarias y generalmente vienen contemplados ya sea en un arancel o tarifa arancelaria que los importadores o los exportadores deben pagar en las aduanas en la entrada y salida de las mercancías.

Existen diferentes clasificaciones de barreras arancelarias, entre las más comunes están:

➢ Ad Valorem: Este se calcula aplicando un porcentaje al valor de la mercancía a importar.

➢ Arancel Específico: Es un arancel que un producto en específico tiene fijado; es decir, no se calcula mediante un porcentaje del valor de la mercancía.

➢ Combinado: en este caso se establece un arancel mixto donde se aplica parte del “ad valorum”y del “específico”de forma combinada.

➢ Elemento Agrícola: Son aranceles que pagar por las mercancías según la cantidad de materia prima que se necesitó para su elaboración; por lo tanto, mientras mayor sea la materia prima utilizada, mayor será el costo del arancel.

➢ Sistema de Preferencias: Se le llama “preferencias arancelarias” a las ventajas o beneficios (reducción, excepción o eliminación) otorgados en los impuestos a ciertas mercancías que están dentro de un acuerdo comercial; ya sea, regional o bilateral.

Aunque no se le da la importancia que se merece, ni la seriedad y repercusión que realmente tiene en el despacho de aduanas, la clasificación arancelaria de la mercancía es un paso fundamental, por no decir el más importante, a la hora de importar o exportar un determinado producto. La clasificación arancelaria asigna un código numérico a la mercancía que es necesario para identificarla en cualquier país o idioma; en la mayoría de los países se utiliza el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías, a diferencia de la Unión Europea que utiliza el sistema establecido en el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC). Esta asignación permite a todas y cada una de las mercaderías ser clasificadas en alguna partida arancelaria, con su correspondiente arancel de importación y exportación.

BARRERAS NO ARANCELARIAS

Adicionalmente existen barreras no arancelarias que son leyes, regulaciones o políticas de un país que no toman la forma habitual de un arancel, que no están contemplados en un arancel de adunas, y que restringen el libre comercio; estas consisten en poner trabas técnicas, legales, cuotas u otras medidas que desincentiven el flujo comercial. Las más comunes buscan desestimular la importación y fomentar la protección de las industrias nacionales logrando que el comercio entre países sea menos fluido.

Existen una gran variedad de barreras no arancelarias; pero hay una serie de ellas que son las más comunes y entre éstas se encuentran las siguientes:

➢ Contingente Arancelario: Es cuando se establece una cantidad o un valor máximo de importación a un determinado producto, sujeta a impuestos bajos o simplemente a ninguno.

➢ Medidas o normas legales: Son todas aquellas medidas aplicadas por parte del gobierno a los productos objeto del comercio internacional; como ejemplo de esas medidas se puede encontrar la prohibición de exportación de una serie de productos para proteger la escasez de éstos a nivel nacional.

➢ Restricciones Sanitarias y Fitosanitarias: Son requerimientos que tienen que ver con la sanidad de las mercancías, estas son exigidas a la hora de exportar algún producto, comúnmente estas barreras están relacionadas a productos alimenticios.

➢ Licencias de Importación: Medida de carácter administrativo exigida para un tipo de mercancía en específico por medio de la cual se controlan las importaciones que realiza el país.

Otros de tipos de barreras no arancelarias que se pueden encontrar en la literatura corresponden a: medidas de salvaguarda, derechos compensatorios, etiquetado, requisitos técnicos, trámites aduaneros excesivos, acuerdos preferenciales con terceros países y ambientales.

BARRERAS NO ARANCELARIAS DEL ATÚN

A nivel internacional Venezuela es signatario de convenios y acuerdos pesqueros de los que se derivan barreras no arancelarias; en el sector atunero, las más conocidas tiene que ver con Medidas Ambientales y Restricciones Sanitarias.

Entre las barreras no arancelarias anteriormente mencionadas una ambiental destacada porque afecta al sector atunero en la actividad de extracción del recurso. El etiquetado “Delfín Seguro”(Dolphin Safe), “Pesca Amigable con los Delfines”(Dolphin Friendly) o “Libre de Delfines” denota el cumplimiento de leyes o políticas diseñadas para minimizar los daños y/o las muertes de delfines durante la pesca de atún destinado a enlatar; siendo que algunas etiquetas imponen requisitos más estrictos que otras.

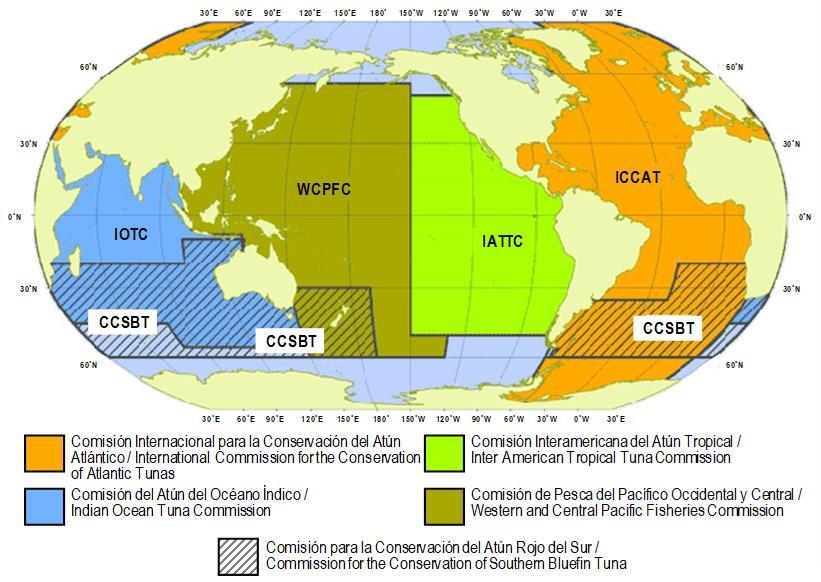

La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), a la cual pertenece Venezuela, a traves del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD) ha promovido la etiqueta “Delfín Seguro” (Dolphin Safe); la cual se usa principalmente en América Latina. El objetivo primordial del APICD es reducir la mortalidad incidental de delfines en la pesca con red de cerco en el Océano Pacífico Oriental (OPO) a niveles cercanos a cero, a través del establecimiento de Límites de Mortalidad de Delfines (LMD) anuales. Este Acuerdo y su antecesor, el Acuerdo de La Jolla de 1992, han logrado un éxito espectacular, al demostrar una muy significativa reducción en la mortalidad de delfines incidentales a la pesca atunera en muy pocos años; adicional a lograr mantener esos niveles de reducción en el tiempo.

La etiqueta “Delfín Seguro” (Dolphin Safe) y sus estándares tienen un estatus legal en los Estados Unidos bajo las leyes de Información al Consumidor, de Protección de Delfines y de una parte de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Este etiquetado es administrado por la Organización No Gubernamental Earth Island Institute y las compañías conserveras de atún de todo el mundo se adhieren a esos estándares de forma voluntaria.

Conociendo que algunos etiquetados imponen requisitos más estrictos que otros, para que el atún pueda ser considerado “libre de mortalidad de delfín” se debe de asumir que trata de cumplir al máximo la mayoría de los siguientes estándares:

1. No debería haber persecución intencional, encirculamiento (encierro) o lanzamiento de redes sobre delfines durante el viaje de pesca del atún;

2. No se debería utilizar redes de arrastre o agalleras para capturar atún;

3. No debería haber muertes accidentales o heridas graves a ningún delfín durante el lanzamiento de las redes;

4. No debería mezclarse atún “libre de delfín” con atún “con muertes de delfín” (dolphin-deadly tuna) en las bodegas de cada barco, o en procesadoras o en almacenes; y

5. Cada viaje de pesca debería de tener un observador independiente a bordo que certifique el cumplimiento de los puntos enlistados arriba.

El inicial auge de la conciencia ambiental, producto del deterioro del medio ambiente a causa del impacto de las actividades humanas, impulsó el desarrollo de un etiquetado particular para productos que afecten en menor grado el medio ambiente, en comparación con productos o servicios similares, y apunten a la sostenibilidad de los recursos naturales empleados. El Sello Verde o Ecosello, es un medio visual que se aplica a productos que fueron procesados tomando en cuenta medidas ambientales, a causa del impacto de la industria, la sociedad y los hábitos de consumo; estos involucran procesos por parte de los productores, los comercializadores y los consumidores. De forma similar al Dolphin Safe, existen diferentes símbolos registrados y reconocidos que buscan convertirse en una herramienta educativa, que permita a los consumidores identificar y orientar sus preferencias de compra, hacia productos que no afectan de forma amplia o son más amigables con el medio ambiente; ya que certifican que el producto cumple con una serie de requisitos y normas, ya sea ambientales o de otro tipo, que informa a los consumidores que están consumiendo un producto más sano con su entorno. También se quiere que sea un instrumento que busque fomentar el consumo de productos con normas ambientales adecuadas, en mercados internacionales, a partir de sus características que van en pro del desarrollo sostenible.

La cada vez más desarrollada conciencia de los consumidores y de los gobiernos sobre los impactos, no solo ambientales, de la actividad humana y que se derivan de un desigual desarrollo económico y productivo de los países, así como de patrones de consumo insostenibles, ha aumentado la presión sobre el desarrollo de los estándares de estos ecoetiquetados para que consideren no solo variables ambientales, sino que incluyan aspectos sociales. Para el caso del sector pesquero apuntan a que no solo se incluya el componente de sostenibilidad de los recursos y de la preservación del entorno ambiental en que se desarrolla la actividad; sino que se incluyan aspectos productivos relacionados al origen del producto, como es el caso de la Pesca Ilegal No Declarada No Regulada (Pesca INDNR), y de su seguimiento a través de la cadena de producción (Trazabilidad) e inclusive aborde aspectos sociolaborales, como las condiciones de trabajo a bordo de las embarcaciones (seguridad, erradicación de esclavitud y explotación, entre otras).

Entre las Restricciones Sanitarias más conocidas están las que tienen que ver con los sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos, principalmente alimenticios. Una certificación de los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos está destinada a facilitar y regular el intercambio comercial en los mercados nacionales e internacionales. El sistema más conocido es el Sistema de Análisis de Peligros y de los Puntos Críticos de Control (HACCP del inglés, Hazard Analysis and Critical Control Point). Esta es una barreras no arancelarias que busca preservar la salud de las personas a través de ciertas medidas aplicadas a las mercancías alimentarias, previa su comercialización; ya que se conoce que pueden contener y transportar peligros microbiológicos, físicos y químicos. El sistema se basa su control en la anticipación de los peligros y la identificación de los puntos de críticos que buscan garantizar la inocuidad alimentaria a lo largo de todos los procesos de la cadena de producción, estableciendo medidas preventivas y correctivas. El sistema ofrece un enfoque racional y lógico para controlar los peligros alimentarios y evitar las numerosas deficiencias inherentes al enfoque inspeccional. La aplicación final de un sistema HACCP, en cualquier elaboración de alimentos, es específica para cada proceso y para cada fábrica; siendo necesario, en cada caso, un estudio detallado del flujo de los procesos con la finalidad de identificar los peligros y los puntos críticos de control. Sin embargo, la aplicación responde a siete principios básicos que fundamentan las bases del sistema:

1. Identificación de los peligros potenciales, el cual está basado en una evaluación del riesgo (probabilidad) de ocurrencia de todos los peligros potenciales (físicos, químicos y biológicos) potencialmente peligrosos para el consumidor; no para la calidad del producto.

2. Determinación de los Puntos Críticos de Control(PCC), en el cual se determinan los pasos que pueden ser controlados para eliminar o minimizar los peligros de seguridad del producto.

3. Establecimiento de los Límites Críticos (niveles que se puedan alcanzar y su rango de tolerancia), los cuales deben cumplirse para asegurar que el PCC está bajo control y que marcan la diferencia entre lo seguro y lo que no lo es.

4. Establecimiento de un sistema de vigilancia, el cual determina las acciones que se deben realizar para verificar si el proceso se está realizando bajo las condiciones fijadas para cada PCC; estableciendo adicionalmente la frecuencia de vigilancia, el tiempo de comprobación y el encargado de esa supervisión o vigilancia.

5. Establecimiento de acciones correctivas, que permitan actuar cuando sea determinado por la vigilancia que el PCCno esté bajo control.

6. Establecimiento de procedimientos de verificación, orientado a confirmar que todo el sistema funciona correctamente; es decir, que identifica y reduce hasta niveles aceptables todos los peligros significativos.

7. Establecimiento y mantenimiento de un sistema de documentación y de datos, el cual contenga el registro apropiado de cumplimiento de estos principios y su aplicación; el cual permita al sistemas ser reconocido por la norma establecida.

Para el caso de los productos pesqueros que tienen una ecología microbiológica similar, unas prácticas de manipulación y elaboración semejantes y/o preparaciones culinarias similares antes del consumo, estos se pueden agrupar y clasificar convenientemente en categorías de riesgo, aplicando el método de The National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF, 1992); con algunas modificaciones. Este método permite clasificar los distintos productos pesqueros según los riesgos sanitarios, usando el signo “más” (+) para indicar la existencia de un riesgo potencial relacionado con las características del riesgo; y en tal sentido, el número de signos más determinará la categoría del riesgo del producto pesquero en cuestión. Esto también se puede establecer de acuerdo con los preceptos enunciados en el Codex Alimentario.

Para el caso de los productos de atún, esta operación se realiza mediante una serie de pasos, que puede comenzar con el atún fresco o no congelado; en esta última presentación se elimina el paso de almacenamiento congelado y la descongelación. Sin embargo, el uso de atún congelado es el método más común para procesar lomos enlatados, en bolsas o congelados.

A nivel nacional y según el arancel de aduanas, cada mercancía a importar o exportar está sometida al cumplimiento de diferentes regímenes legales (barreras no arancelarias). Las normas legales más conocidas que son exigidas específicamente para el atún en el caso venezolano son:

La resolución del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en la Gaceta Oficial N° 40.279 del 24 de octubre de 2013, mediante la cual “se establece en cincuenta por ciento (50%) la cuota mínima obligatoria de descarga de atún en Puertos Nacionales por cada una de las Empresas Armadoras, pertenecientes a la Flota Atunera Venezolana”.

El Decreto Presidencial Nº 1.190, publicado en la versión reimpresa de la Gaceta Oficial Nº 40.481 del 22 de agosto de 2014, en su Artículo 1º expresamente declara que “Se prohíbe el tránsito por el territorio nacional con fines de exportación o extracción hacia territorio extranjero de los rubros y productos de la cesta básica, insumos, medicinas y demás bienes importados o producidos en el país para el consumo del pueblo venezolano, indispensables para la vida digna, la salud, la seguridad y la paz social, que se indican a continuación: (especificando en el aparte 1.5. Atún, sardinas y jurel)”.

A nivel general, es requisito para la obtención de Licencias de Importación o Exportación de cualquier producto pesquero estar registrado en el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA). Adicionalmente existen diferentes permisos necesarios a la hora de importar atunes desde Venezuela, los cuales están definidos en el arancel de aduanas como regímenes legales. Los regímenes legales aplicables para Albacoras o atunes blancos, Atunes aleta amarilla, patudos u ojo grande en cualquiera de sus presentaciones son:

➢ Certificado sanitario del país de origen (régimen legal N° 5)

➢ Permiso del ministerio del poder popular con competencia en materia de Permiso del ministerio del poder popular con competencia en materia de pesca y acuicultura (régimen legal N° 18)

➢ Permiso sanitario del ministerio del poder popular con competencia en materia de agricultura (régimen legal N° 6)

➢ Registro sanitario expedido por el ministerio del poder popular con competencia en materia de salud (régimen legal N° 12).

En Venezuela, la normativa legal que incorpora las Restricciones Sanitarias que tienen que ver con sistemas de aseguramiento de la calidad de los productos pesqueros está contenida en la Resolución N° 13 del Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), que dicta las “Normas sanitarias para la producción y comercialización de productos pesqueros”, la cual fuera publicada el 2 de febrero de 1994 en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela No 4.689. las actividades de procesamiento y venta de productos pesqueros en conserva que se expendan en el país están normadas, mediante normas de obligatorio cumplimiento que establecen las características de calidad (fisicoquímicas y microbiológicas), por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), adscrita al Ministerio Del Poder popular para el Comercio.

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CONSULTAR:

ANDRÉS SEVILLA (2018). Arancel. https://economipedia.com/definiciones/arancel.html

ÁNGELA CORTÉS: DISEÑO Y MONATAJE CONTENIDOS: MAURICIO VELAZQUEZ // ARTÍCULOS: ÁNGELA CORTÉS M (2007). Desarrollo sostenible. http://desarrollososteniblepoli.blogspot.com/

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO. AIDCP Dolphin Safe. https://www.iattc.org/DolphinSafeENG.htm

ECONOMIPEDIA (2020) Diccionario económico. https://economipedia.com/definiciones

FAO, ANEXO AL CAC/RCP-1 (1969), REV. 3 (1997). Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (Haccp) y Directrices para su Aplicación. http://www.fao.org/3/y1579s/y1579s03.htm

GACETA OFICIAL N° 6.281 (2016). Arancel de aduanas. http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/

MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/TIPOS_DE_CAMBIO/GacetaOficialExtraord inariaN6281.pdf

GACETA OFICIAL Nº 40.481 (2014). https://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2014/08/Gaceta40481Sumario.pdf

GERENCIE.COM (2017). Barreras arancelarias. https://www.gerencie.com/barreras-arancelarias.html

IRI.EDU.AR (2002). Barreras arancelarias y no arancelarias. http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/economia/sarquis.pdf