Le sacrifice par amour, une histoire féminine ?

Bernard Richter, un empereur

Titus heureux

Tristan et Isolde, ou l’amour à mort

Le sacrifice par amour, une histoire féminine ?

Bernard Richter, un empereur

Titus heureux

Tristan et Isolde, ou l’amour à mort

Chaque matin à 6h, la newsletter du «Temps» fait le tour de l’actualité pour démarrer la journée bien informé.

Tous les matins, le Brie ng vous livre un résumé des informations qui comptent, un agenda des événements à ne pas manquer ainsi qu’une sélection d’articles exclusifs, de l’analyse au reportage.

Inscrivez-vous gratuitement en scannant le code QR ou sur LeTemps.ch

Le thème du sacrifice qui couvre la nouvelle saison du Grand Théâtre est d’une richesse infinie. On peut sacrifier son café du matin comme sa propre vie. On peut le faire par amour, par idéalisme, par croyance, par intérêt. Les puissances divines y ont beaucoup recouru, et y recourent encore : l’injonction faite aux hommes de se sacrifier, ou de sacrifier un être cher, généralement son enfant, prouve que l’amour porté aux dieux ou à Dieu prime sur tout autre. Foi absolue, geste absolu : c’est ce qu’ils réclament à Abraham, à Idoménée, au djihadiste. Moins sanglant, le sacrifice par amour exalte autre chose. C’est le thème de ce numéro, associé à la légende de Tristan et Isolde mise en musique par Wagner, l’opéra qui ouvre la saison. Donner, se donner : tout sacrifier pour l’autre. Par amour. Tristan et Isolde s’aiment au-delà des normes et des loyautés. Le geste sacrificiel qui emportera Isolde dans leur mort commune est l’aspiration à rester réunis dans l’au-delà. Sacrifier sa vie pour ne pas avoir à sacrifier son amour. Dans un tout autre contexte, c’est aussi Sextus, dans La Clémence de Titus de Mozart, qui préfère se faire accuser du complot contre l’empereur, risquant ainsi la mort, plutôt que de dénoncer sa véritable instigatrice, dont il est épris.

De combien de sacrifices l’histoire des lettres, du théâtre et partant de l’opéra n’est-elle pas nourrie ? Combien de Roméo et Juliette, de Traviata, de Liù préféreront quitter leur vie plutôt que leur amour ? Dans notre dossier, Jules Cavalié relève pourtant l’inégalité de genres qui caractérise le sacrifice amoureux, qui est presque exclusivement le fait des femmes (p. 22).

Les hommes se sacrifient par héroïsme, les femmes par sentiment. En tout cas jusqu’à la fin du XIXe siècle. Par la suite, le siècle des idéologies collectives tournera le dos à l’amour sacrificiel pour lui préférer les renoncements par idéal.

La beauté du sacrifice amoureux qui faisait se pâmer les âmes romantiques n’a plus cours aujourd’hui. On y voit plutôt le stigmate de l’injustice patriarcale. Combien de femmes auront sacrifié leurs études, leur carrière, leur épanouissement à ceux de leur mari et de leurs enfants ?

Et si ces renoncements s’inscrivent dans un canevas normatif auquel, selon les périodes et les latitudes, peu de femmes ont eu la chance d’échapper, n’est-il pas aussi légitime d’aller chercher derrière le retrait de soi l’attente d’un bénéfice en retour ? Se sacrifier, n’est-ce pas s’attacher l’autre par la valeur extrême de son don ? On ne compte plus les disputes de séparation entre couples où fuse la phrase « Après tout ce que j’ai fait pour toi ! », comme si les renoncements auraient dû garantir la réciprocité d’un engagement éternel. Et il n’aura pas fallu attendre la psychologie contemporaine pour savoir que le plus pur des dons de soi peut nourrir des bénéfices secondaires pour celui ou celle qui le commet, en l’assurant à ses propres yeux de sa noblesse d’âme. Malherbe, au XVIe siècle, l’écrivait déjà : « N’est-ce pas se haïr pour acquérir la gloire de bien aimer autrui ? » Que les petits et grands sacrifices soient investis ou dénués d’une attente transactionnelle, que l’amour y fasse sa place rayonnante ou contrainte, ils ont cessé de fasciner notre époque. C’est peut-être dommage. Car dans les formes sublimes qu’ont pu leur donner les grands créateurs, ils parlent d’une intensité, d’une grandeur et d’un oubli de soi qui font rêver d’une vie plus haute. La « mort d’amour » d’Isolde, concluant l’opéra de Wagner, est à cet égard leur chant le plus beau.

Bonne lecture !

Jean-Jacques Roth

Rédacteur en chef de ce magazine, Jean-Jacques Roth a travaillé dans de nombreux médias romands. Il a notamment été rédacteur en chef et directeur du Temps puis directeur de l’actualité à la RTS avant de rejoindre Le Matin Dimanche, où il a dirigé le magazine Cultura. Il a entre autres consacré deux ouvrages au Grand Théâtre.

18:30 Le Journal

Portrait de couverture

Les photos de couverture de cette saison du Grand Théâtre Magazine sont réalisées par Diana Markosian. Ce sont ses images qui illustrent également les programmes et les affiches de la saison. Américaine d’origine arménienne née à Moscou, Diana Markosian collabore à de grandes revues américaines et son son livre Santa Barbara raconte la fracture originelle de son enfance, qu’elle tente de réparer à travers son appareil photo.

© Diana Markosian

Édito 1

Par Jean-Jacques Roth

Mon rapport au sacrifice 4

Diana Markosian, « Il faut lâcher pour recevoir »

Ailleurs 6

La soprano Elisabet Strid à Leipzig, tout pour la musique

En coulisses 12 « Top », c’est à vous !

Interview 16

Bernard Richter, un empereur Titus heureux

Portrait 20 Henrik Ahr, Maître des espaces

Rétroviseur 42

Mouvement culturel 44

Les Cornouailles, Tristan et les scones

Agenda 48

Roméo et Juliette sur leur lit de mort, un des grands mythes du sacrifice de sa vie par amour. Ici sous le pinceau de Johann Heinrich Füssli. © Album / IMAGO

Amour et sacrifice 24

Sacrifice par amour, une histoire féminine ? 26

Tristan et Isolde : sacrifice ou conquête ? 32

Cosima Wagner, « Servir, servir » 36

Michael Thalheimer, « Il n’y a pas de sacrifice sans amour » 38

Éditeur Grand Théâtre de Genève, Partenariat Le Temps, Collaboration éditoriale Le Temps

Directeur de la publication Aviel Cahn Rédacteur en chef Jean-Jacques Roth Édition Florence Perret Comité de rédaction Aviel Cahn, Karin Kotsoglou, Jean-Jacques Roth Direction artistique Jérôme Bontron, Sarah Muehlheim

Maquette et mise en page Simone Kaspar de Pont Images Anastasia Mityukova (Le Temps ) Relecture Patrick Vallon Impression Moléson Impressions, imprimé sur papiers certifiés FSC issus de sources responsables avec des encres bio végétales sans colbalt Promotion GTG Diffusion 2000 exemplaires + diffusion numérique sur www.letemps.ch Parution 4 fois par saison

À l’avant-garde d’une nouvelle génération de photographes qui repoussent les limites de la narration documentaire, Diana Markosian a été choisie par le Grand Théâtre de Genève pour mettre en scène l’iconographie de cette saison, tissée autour du fil rouge des « Sacrifices ». Confidences et résonances.

Par Valérie Fromont

À quoi reconnaît-on une grande photographe ?

Peut-être à la fulgurance de son œil en éventail. C’est un félin aux aguets. En une fraction de seconde, Diana Markosian saisit ce qui dans une lumière, un paysage ou un personnage est un trait suffisamment pertinent pour en révéler l’âme. Elle parvient à en restituer l’essence par le fragment, parfois l’ellipse. Elle réussit peut-être avant tout à créer du lien par la grâce de cette sensibilité extrême au vivant qui l’entoure. Ce passage du point de vue d’observateur à celui d’acteur est au cœur de sa démarche de photographe puisqu’elle ne se contente pas de documenter, mais qu’elle intervient au cœur même du réel et de l’histoire à travers son travail sur l’image.

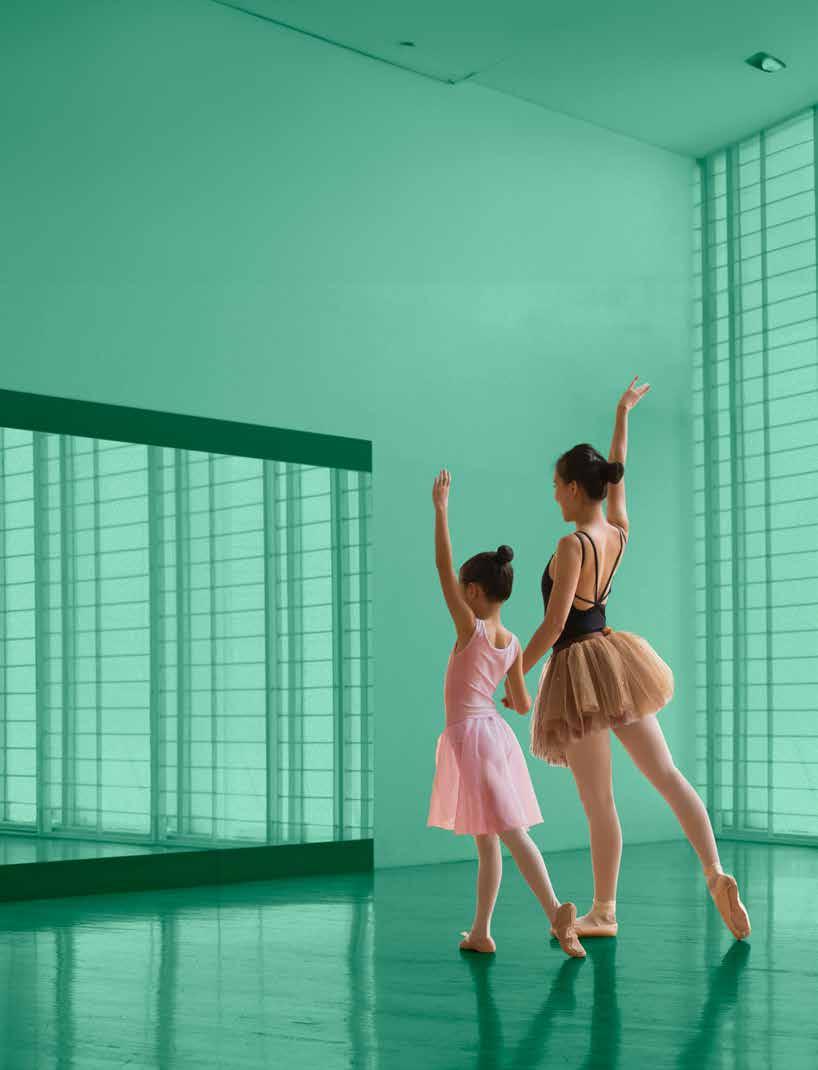

Mon interview avec Diana Markosian par écrans interposés à peine débutée, son œil s’engouffre, avec une rare acuité, dans l’angle de cet étroit champ de vision, pour capter à qui elle a à faire. « C’est à vous, cette paire de pointes ? », lance-t-elle pour ouvrir le bal de la conversation. Oui, c’est à moi. La photographe confie qu’elle a également gardé ses premières pointes et ses dernières parmi les innombrables paires qu’elle a usées sur les planches de la prestigieuse école de l’American Ballet Theater, où elle a passé douze ans et reçu un apprentissage professionnel. Connivence immédiate, reconnaissance de l’appartenance à cette horde sacrificielle des danseuses qui, par esprit de dévotion plus ou moins conscient, s’est déployée autour d’une profession de foi partagée où l’excellence et l’abnégation sont inéluctablement plantées dans la même terre.

Née à Moscou en 1989, Diana Markosian est une photographe américaine d’origine arménienne. Elle collabore régulièrement avec le National Geographic, The New Yorker, Vanity Fair ou Vogue et sa première monographie, Santa Barbara, a été distinguée comme meilleur livre de l’année par le MoMA et Time Magazine. Elle y raconte, par l’image et par les mots, sa bouleversante trajectoire, la fracture originelle de son enfance qu’elle n’aura de cesse de remailler grâce à son appareil photo. La notion de sacrifice y a tenu un rôle majeur : en pleine nuit, la mère de Diana Markosian prend ses enfants sous le bras, quitte la Russie pour les États-Unis, épouse un homme qui l’avait choisie sur catalogue pour vivre auprès de lui une sorte d’American dream. Cette docteur en économie emmenant, dans sa fuite pour échapper à la misère, des enfants déchirés entre la reconnaissance d’avoir un destin aux possibles démultipliés et un père qu’ils ne reverront que 15 ans plus tard.

Quand vous entendez « sacrifice », vous pensez à quelque chose de positif ou de négatif ?

Instinctivement, je pense à quelque chose de douloureux. Inscrit dans un lien paradoxal : il s’agit avant tout d’un moyen pour parvenir à une fin. Quelque chose que vous devez lâcher pour recevoir, et qui vous permet de vous élever. C’est bien sûr toute l’histoire, cruciale et décisive, à laquelle est arrimée ma propre trajectoire : celle de ce sacrifice ultime qu’a fait ma mère. Tout laisser derrière elle pour nous offrir un destin plus vaste, celui qui était rendu possible par les imaginaires américains. La question qui restera éternellement en suspens est la suivante : est-ce que cela en valait la peine ? Fallait-il priver des enfants de leur père, et inversement ?

Où vous a mené l’exploration de cette réflexion ?

La complexité de la réponse à cette question ne la situe pas du côté du juste ou du faux, mais relève de l’interprétation. Elle est indécidable. J’aurais aimé qu’il existe d’autres voies, des alternatives possibles à cette déchirure. Mais j’ai surtout compris, avec les années, que cette question ne devait pas, ne pouvait pas être une fin en soi, car la poser en ces termes n’était pas porteur et me rendait prisonnière d’une forme de tristesse stérile. Il faut faire la paix avec ce qui appartient au passé et ne peut être changé.

Vous êtes pourtant parvenue grâce à votre travail sur l’image, au travers de la photo et de la vidéo, à vous réapproprier cette narration. Dans Santa Barbara, vous avez raconté ce sacrifice de votre enfance au plus près du réel, mais en le reconstruisant sous forme de fiction. Était-ce une manière de reprendre le pouvoir sur l’histoire au travers de votre perspective ?

« C’est un moment de ma carrière où j’ai besoin d’expérimenter de nouveaux formats, d’explorer des horizons artistiques inédits tels que la scène, qui me ramène aux arts vivants et à la danse qui fut mon premier tuteur. » Festival Images Vevey 2022. © Emilien Itim / Festival Images Vevey

Les images de Diana Markosian illustrent l’ensemble de la saison « Sacrifices » du Grand Théâtre.

Oui, c’était incroyable de faire revivre cette histoire par un autre prisme que celui de mon regard d’enfant. J’étais à la fois réalisatrice, fille et adulte. Observatrice et actrice. La possibilité de ne plus être définie par les circonstances, comme j’ai pu l’être enfant, devenait alors un outil incroyablement puissant. En tant qu’adulte, vous avez soudain le pouvoir de ne plus être soumise à cette position de passivité. Encore faut-il se rendre compte de cette chance et s’en saisir.

Dans votre travail, on retrouve souvent cette quête du lieu d’origine, des êtres et des populations déportées. Qu’il s’agisse des paysages très précis de votre propre enfance ou en partant sur les traces des survivants du génocide arménien, comme dans votre projet 1915. Est-ce une manière de revenir aux sources du sacrifice, de lui offrir une forme de réparation grâce à la transfiguration artistique ?

Oui, j’avais besoin de combler toutes ces questions qui se posaient à moi sur mon origine et mon identité. C’était comme un trou dans mon corps. J’ai passé les dix premières années de ma carrière à essayer de comprendre qui j’étais et où j’étais.

C’était un besoin impérieux, lui aussi assorti du sacrifice de ne pas vivre ces années de jeunesse, de 20 à 30 ans, dans une forme d’insouciance.

J’avais besoin de partir sur les traces de mon histoire, personnelle et collective, pour lui donner du sens et ne plus me sentir aussi perdue et vulnérable. Ce travail m’a entièrement transformée. La photographie s’est avérée être pour moi une ressource thérapeutique extraordinaire.

Vous vouliez être journaliste, avant de découvrir la photographie durant vos années à l’université de Columbia. Et aujourd’hui, les mots se mêlent aux images dans vos différents projets. Votre travail oscille entre le journalisme documentaire et différentes formes d’écriture narrative – comme lorsque vous mettez votre appareil photo au centre de la reconstruction de votre lien paternel dans Mornings (with you). Votre parcours professionnel et votre chemin personnel ont toujours été intimement intriqués. Dans quelle direction souhaitez-vous aujourd’hui voir évoluer votre carrière, et que seriezvous prête à lui sacrifier ?

Le digital a entièrement changé les règles du jeu. Et dans cette industrie radicalement bouleversée, il est à la fois toujours plus difficile mais plus que jamais indispensable de rester fidèle à sa propre voix. C’est un moment de ma carrière où j’ai besoin d’expérimenter de nouveaux formats, d’explorer des horizons artistiques inédits tels que la scène, qui me ramène aux arts vivants et à la danse qui fut mon premier tuteur. Mais aujourd’hui, je ne peux pas imaginer assigner le mot sacrifice à ma carrière. Ce serait terrible si toute la vie devait être définie par cette injonction. Le sacrifice est entré dans ma vie d’une manière si décisive que rien d’autre ne peut avoir cette même densité. Je préfère aujourd’hui poursuivre ma trajectoire guidée par le désir et la curiosité.

Par Jean-Jacques Roth

Photographies : Felix Adler pour le Grand Théâtre Magazine

Isolde de la prochaine production du Grand Théâtre, la soprano suédoise a adopté la ville allemande où elle a beaucoup chanté, et où l’héritage musical est partout présent : Bach, Mendelssohn, Wagner, sans compter un orchestre de légende…

L’été frappe encore fort à Leipzig, les touristes défilent dans la Thomaskirche pour laquelle Jean-Sébastien Bach a travaillé les vingt-sept dernières années de sa vie. Et les parcs sont tranquilles. C’est à côté de l’un d’eux, le Johannapark, qu’Elisabet Strid nous embarque à la découverte de sa ville.

Sa ville, oui et non. La soprano suédoise est restée fidèle à son pays natal et possède une maison dans la campagne, au sud du pays, près de Malmö dont elle est originaire. Elle y passe peu ou prou la moitié de son temps, dans la mesure où le temps d’une cantatrice peut se découper en tranches mesurables, alors que son agenda est celui de tous les chanteurs très demandés : il est constellé par les périodes de répétitions et de représentations d’opéra à travers l’Europe.

La soprano suédoise

Elisabet Strid est née à Malmö. Elle a découvert sa passion pour l’opéra en participant à une jeune troupe amateure avant d’entrer dans la classe de Karin Mang-Habashy et de poursuivre ses études à l’Académie lyrique de Stockholm. Elle a commencé sa

carrière dans son pays avant d’embrasser de grands rôles wagnériens, faisant ses débuts à Bayreuth en 2013 dans le Ring. Elle s’est produite depuis dans les plus grandes maisons avec quantité de rôles wagnériens : Elisabeth, Senta, Eva, Sieglinde, Brünnhilde, Isolde

Elisabet Strid a commencé le chant sur le tard, mais sa voix ample, puissante, aux aigus faciles l’a rapidement conduite vers les emplois de soprano dramatique, chez Richard Strauss et Richard Wagner.

L’Opéra de Leipzig domine l’Augustusplatz.

Elisabet Strid y a chanté la plupart de ses premiers grand rôles wagnériens, dont celui de Freia en 2013. Ce qui l’a décidée à s’établir dans la ville.

La présence de nombreux parcs, comme ici le Johannapark, a été un élément déclencheur pour l’installation d’Elisabet Strid à Leipzig. « Nous, Suédois, avons une relation particulière à la nature. » Une disposition constitutionnelle prévoit même que la nature est accessible à tous gratuitement.

Bien que sa mère enseignait le catéchisme, Elisabet Strid n’est pas croyante au sens chrétien du terme. Mais elle est sensible à des « forces supérieures ».

La Thomaskirche, l’église dont JeanSébastien Bach fut le Kantor de 1723 jusqu’à sa mort en 1750. Il y a créé un nombre incalculable de chefs-d’œuvre. Sa dépouille y est déposée dans le chœur, sous une modeste plaque portant son nom. Si Elisabet Strid ne chante pas sa musique, elle l’écoute beaucoup, notamment après avoir chanté Wagner, pour se purifier.

Cette année, Genève y occupe une place de choix avec six semaines consacrées à Tristan et Isolde. Les répétitions ont commencé mi-août, quelques jours après notre rencontre lipsienne (car tel est l’adjectif de Leipzig, hérité de son passé slave). Elisabet Strid pourrait être tendue par l’approche de cet opéra entre tous périlleux pour ses deux protagonistes principaux. Isolde doit en particulier tout donner dès le premier acte, et revenir à la fin de l’ouvrage, après une interruption pour elle de plus d’une heure, le temps que Tristan chante son interminable agonie, et chanter la « mort d’Isolde » qui conclut l’opéra, ce chant ineffable d’amour et d’adieu à l’amour, redoutable entre tous. « C’est très difficile, il faut réchauffer la voix qui s’est détendue et retrouver une fraîcheur intacte pour attaquer l’air en douceur avant de remonter pour déployer des aigus immenses », convient la chanteuse. Heureusement pour elle, ces aigus, Elisabet Strid les a faciles. Soprano dramatique dont la voix s’est rapidement étoffée pour conquérir les grands emplois chez Wagner et Richard Strauss, elle surplombe sans difficulté apparente ces nappes célestes et projette loin sa voix ample. Chemin faisant à travers le parc, on évoque avec elle la lignée curieusement fournie de sopranos suédoises qui se sont illustrées dans les grands rôles wagnériens, d’Astrid Varnay à Nina Stemme. Et surtout Birgit Nilsson. « C’est un modèle pour toutes les sopranos qui chantent Wagner, je crois, explique Elisabet Strid. En tout cas c’est le mien. » Mais pourquoi la Suède ? « Je pense que nous avons une excellente tradition chorale de voix claires, presque cristallines » – des adjectifs qui évoquent le climat et les paysages du Nord. « C’est ce que je recherche moi aussi, ce fameux “silverbeam” ». En d’autres termes, la voix dardée comme un rayon argenté, au timbre serré et à la projection très claire.

Elisabet Strid s’amuse à prendre la pose au gré de notre promenade dans le parc. Leipzig, pour elle, c’est autant la nature que la culture – on y reviendra. La nature, car quand on lui demande ce qu’il y a de suédois en elle, c’est elle qui lui vient à l’esprit. « Chez nous, la nature a une place prépondérante. On a tellement d’espaces inhabités, on peut rouler des heures sans voir aucune construction. D’ailleurs, la Constitution suédoise comporte une disposition unique au monde. Ce « droit à la nature » dit que tout le monde peut y nager, s’y promener, y naviguer librement. On peut planter sa tente ou dormir à la belle étoile partout en Suède. »

Mais si elle a établi à Leipzig sa base lyrique, il y a une dizaine d’années, c’est que le répertoire et les théâtres allemands ont pris une place importante dans sa carrière.

Un peu d’amour s’est joint à l’impératif professionnel, et alors que la plupart des musiciens choisissent Berlin, Elisabet Strid a préféré cette ville « à la fois grande et petite », moins excitée que la capitale, mais imbibée de

culture. Bach qui y fut Kantor, Mendelssohn qui en a dirigé le fameux orchestre du Gewandhaus et qui y a fondé le premier conservatoire de musique allemand, Wagner qui y est né… et aujourd’hui un opéra de grande allure, et surtout la fameuse salle du Gewandhaus, dont l’orchestre est resté l’un des meilleurs du monde. Les deux institutions se font face sur l’Augustinerplatz où se déroulèrent les grandes manifestations, soutenues par le chef d’orchestre Kurt Masur, qui furent l’un des déclencheurs de la chute du Mur de Berlin en 1989.

« J’ai chanté ici mon premier Wagner, Freia dans l’Or du Rhin en 2013. J’ai découvert la ville à cette occasion. J’y ai tout de suite senti une âme. J’y suis revenue souvent, pour Wagner : Ada dans l’opéra de jeunesse Les Fées, puis Senta dans Le Vaisseau fantôme, Elisabeth dans Tannhäuser… Et c’est aussi le lieu de ma prise de rôle dans Salomé de Richard Strauss, en 2017, que je rêvais de chanter depuis longtemps. Je me sens chez moi, ici. L’architecture est splendide, on voit toutes les strates de l’histoire allemande. Et il s’y passe toujours quelque chose. » Nous sommes entre-temps arrivés à la Thomaskirche – le centre-ville se visite facilement à pied. Le cœur des amoureux de Bach bat plus fort à l’approche de cette église, qui comme l’église Saint-Nicolas distante d’une poignée de minutes fut la destinataire des œuvres les plus grandioses du compositeur, ses Passions, sa Messe en si… Pourtant, Elisabet Strid n’a guère chanté Bach, ni la musique baroque en général. « Je crois que chaque voix a son propre domaine d’élection, et la mienne est plutôt faite pour le grand romantisme. » Mais elle vénère bien entendu le génie de Bach, dont les ossements retrouvés tardivement ont été enfouis sous le pavement de l’autel, indiqués par une sobre plaque gravée à son nom. « J’écoute beaucoup cette musique après avoir chanté un opéra de Wagner. Car cet univers est une sorte de poison, sublime mais redoutable. Il faut s’en nettoyer pour reprendre pied ensuite. »

Et cela, elle ne le fait nulle part mieux que dans sa maison villageoise, en Suède, assise sous son pommier. « La vie de chanteur est faite de beaucoup de solitude », enchaîne Elisabet Strid à la sortie de l’église Saint-Thomas, en parcourant les rues piétonnes du centre-ville, percées des splendides passages où les commerçants déposaient leurs stocks pendant les foires marchandes qui ont assuré la prospérité de la ville, dès le Moyen Âge. Les boutiques ressemblent ici à celles de n’importe quelle « main street » globalisée. Elisabet Strid convient que le shopping, parfois, lui permet « d’amortir les coups de blues » liés aux longues périodes d’exil dans les villes où elle chante.

Les choses sérieuses ont commencé plutôt tard dans la vie d’Elisabet Strid, même si elle chantait beaucoup, enfant – « mais sous la table, j’étais très timide ». Une professeure l’a prise sous son aile dans la meilleure académie de Suède alors qu’elle n’avait pas fait d’études musicales. Mais comme la perspective de carrière paraissait alors bien incertaine, elle a fait une formation d’infirmière avec une spécialisation en psychiatrie, puis pratiqué pendant quelques années. « C’est dur, mais j’ai appris des choses sur les états de “folie” qui me sont très utiles pour mes rôles. Beaucoup d’héroïnes côtoient ce type de dérèglements, surtout chez Wagner ! » Si elle n’avait pas été cantatrice, Elisabet Strid aurait fait du théâtre. Jouer est pour elle aussi important que chanter. « J’aime les metteurs en scène qui travaillent la psychologie des personnages en profondeur. Et qui viennent chercher mes limites. » Aujourd’hui, sa carrière a atteint le point culminant où on la demande dans les plus grandes maisons d’opéra : elle peut choisir. D’autant qu’elle doit être sélective pour maintenir son instrument – « Tous ces renoncements, c’est parfois terrible… » Mais l’abord d’un nouveau spectacle tient toujours d’une forme de loterie : les chanteurs signent deux ou trois ans à l’avance pour une production sans avoir la moindre idée de ce que le metteur en scène en fera, ni comment le chef d’orchestre va se comporter avec eux, à moins d’avoir déjà travaillé avec eux. « On ne peut que prier pour que tout aille bien. »

Et parfois, ça déraille franchement. Comme cette production de Tannhäuser de Wagner, dans une ville allemande, en 2014, pleine de nazis et de chambres à gaz. Le tollé fut tel que la mise en scène fut retirée dès la deuxième représentation, et le spectacle fut donné en version de concert. « Une catastrophe ! se souvient la cantatrice. Tout ce travail gâché… Mais il faut aussi savoir ne pas aller trop loin dans la radicalité. Je pense que ce type d’excès a découragé beaucoup de gens d’aller à l’opéra. Pourtant, ils voient des choses bien pires sur leurs écrans. »

Leipzig, en ce mois d’août, est tapissée d’affiches électorales en vue des élections du Land de Thuringe qui se sont tenues début septembre. Un test national où on attendait une nouvelle progression de l’AfD, l’Allianz für Deutschland, cette extrême-droite qui fait des scores canons en ex-Allemagne de l’Est. Mais aussi un baromètre pour la nouvelle formation de gauche, le BSW, fruit d’une sécession avec Die Linke créé par Sarah Wagenknecht, qui milite pour une limitation de l’immigration économique, accusée de faire une pression à la baisse sur les petits salaires. Elisabet Strid observe cela d’un peu loin, n’étant pas électrice, mais elle y voit des similitudes avec le virage droitier de la Suède « qui est pire », juge-t-elle.

« Les tensions sont si nombreuses dans tellement de lieux que j’ai peur d’une escalade. Je ne vois pas qui pourrait stopper ça. Tout le monde devrait être inquiet de l’état de tension dans le monde, et devrait tenter de faire en sorte de l’éviter. »

L’art, la musique, sont-ils d’un quelconque secours face à cela ? « Je pense qu’il reste notre refuge et un lieu où prendre conscience des vraies valeurs, de ce qui compte vraiment. C’est bon pour l’âme. Mais on sait que la musique n’empêche rien, voyez comment les nazis ont utilisé Wagner pour exalter les foules… Et pourtant, il a composé une des plus belles musiques du monde. »

Wagner est en effet le marqueur de la cantatrice. Elle vient de chanter Senta, dans Le Vaisseau fantôme, à Covent Garden, à Londres. Elle y a récolté des critiques superlatives. En 2022, à Leipzig, elle avait été une des étoiles du projet « Wagner 22 » qui a présenté tous les opéras du compositeur. Elle y a chanté quatre rôles en deux semaines ! Un pari fou pour cette artiste si raisonnable, qui sait que de tels opéras peuvent ruiner une voix si on ne fait pas tout pour économiser ses forces. « Vous n’imaginez pas les sacrifices qu’un chanteur doit faire pour pouvoir de temps en temps connaître les activités normales des autres gens : s’asseoir dans son fauteuil avec un livre, regarder une série, cuisiner pour des amis. Le chant prend tout. Les moments magiques que l’on vit sur scène se paient très cher. » Elle chantera Isolde pour la troisième fois, à Genève, après Séville et Copenhague. Ensuite, Brünnhilde, la guerrière du Ring, l’attend à Londres. Wagner encore et toujours – même si sa première Tosca de Puccini est en projet. Alors, lorsque nous visons pour une pause café le Kaffeehaus Riquet, la plus belle « Konditorei » de Leipzig avec son architecture Jugendstil, Elisabet Strid choisit tout naturellement une « Wagnerlerche », une petite pâtisserie fourrée à la pâte d’amandes, décorée d’une pastille en sucre à l’effigie du compositeur. Allez trouver ça ailleurs…

Le centre de Leipzig est largement piétonnier, et témoigne par la richesse de son architecture (pour autant qu’elle n’ait pas été détruite pendant la Seconde guerre mondiale) du passé florissant de la ville, qui eut le privilège de foire depuis le Moyen Âge.

Au Grand Théâtre de Genève Tristan & Isolde Du 15 au 27 septembre 2024 www.gtg.ch/tristan-isolde rdv.

La gourmandise n’est pas un vilain défaut pour la chanteuse qui choisit la meilleure Konditorei de Leipzig, le Kaffeehaus Riquet, dans son décor Jugendstil, pour une pause « Kaffee-Kuchen » indissociable de l’art de vivre germanique.

La « Wagnerlerche » du Kaffeehaus Riquet, avec son effigie en sucre du compositeur, témoigne du culte qui est ici rendu à Richard Wagner. Leipzig avait programmé une intégrale de ses opéras en 2022, au cours duquel Elisabet Strid avait chanté quatre rôles en deux semaines.

Sur l’Augustuplatz, face à l’Opéra, le Gewandhaus et son architecture brutaliste d’aprèsguerre abrite l’orchestre du même nom, qui reste l’un des meilleurs du monde. C’est ici qu’eurent lieu les manifestations qui déclenchèrent la chute du Mur, en 1989. Avec ses édifices de styles et d’époques mélangées, la place raconte plusieurs siècles d’histoire.

Jean-Pierre Dequaire, régisseur du GTG depuis 2008, dans les décors d’Anna Bolena (2024) sur la trilogie Tudors mise ean scène par Mariame Clément.

Grand ordonnateur de la technique de scène au Grand Théâtre, le régisseur général est dans l’oreille de chacun des techniciens. Armé de sa partition, il règle par ses « top » le ballet des éléments techniques. On a suivi Jean-Pierre Dequaire dans les coulisses de la générale d’Anna Bolena, de Donizetti.

Par Tania Rutigliani Photographies : Carole Parodi pour le Grand Théâtre Magazine

« TOP », c’est à vous !

Musicologue et historienne de l’art de formation, Tania Rutigliani s’est spécialisée en gestion de projets dans le domaine lyrique, orchestral et culturel. Elle a travaillé pour de nombreuses institutions telles que le Verbier Festival, OperaLab.ch, le Grand Théâtre et la Comédie de Genève.

Elsa Dreisig chante le cri de malédiction, « Coppia iniqua », d’Anna Bolena sur les derniers accords de Donizetti. © Monika Rittershaus

« Juin au Grand Théâtre. La trilogie des opéras « Tudor » va clore la saison, avec notamment la reprise d’Anna Bolena. La répétition générale commence dans une demi-heure, on est accueilli dès l’entrée des artistes par la voix de Jean-Pierre Dequaire. Il annonce le compte à rebours (“Thirty minutes, trente minutes”) et les coulisses s’activent telle une ruche. Les musiciens de l’orchestre s’accordent, se chauffent, des loges on entend les vocalises des solistes, les artistes du chœur avalent rapidement leur café avant d’aller enfiler leur costume. Sur scènes, les techniciens font une dernière ronde pour vérifier la mise de chaque élément de décor, accessoire, costume… prêt à l’emploi !

Jean-Pierre est à son bureau depuis des heures, mettant à jour les différentes feuilles de route qui servent de fil rouge à tous les techniciens, musiciens, chanteurs, comédiens, figurants (et parfois même des animaux) présents sur scène. Il entame une ronde des différents services : quelques minutes au maquillage pour échanger une plaisanterie avec la soprano ; un tour de scène pour faire un dernier point avec les accessoiristes et les machinistes ; quelques mots échangés et un sourire pour la metteuse en scène (« ça va très bien se passer »).

« Fifteen minutes, quinze minutes » : le temps file. Bien calée, son oreillette qui le relie aux différents acteurs techniques éparpillés aux quatre coins du théâtre, bourdonne de « OK », « En place » ou de phrases, parfois absurdes, comme « Quelqu’un a vu la jarre de sang ? », « L’oiseau géant est à Jardin ». Son travail : vérifier que tout soit au bon moment, au bon endroit, ça paraît simple… ça ne l’est pas. On est à la répétition générale, les mois de travail en amont, les répétitions en studio et sur scène, tout est sur le point de se concrétiser. Quand la lumière s’éteint côté public (premier « top » de la soirée), la magie de l’opéra n’a plus qu’à opérer.

La régie, ce ne sont pas seulement les instants décisifs du spectacle, ce sont aussi les mois d’efforts silencieux, tissant l’harmonie entre les mains expertes qui façonnent l’opéra. Dès la première présentation de maquette, Jean-Pierre Dequaire se projette dans la nouvelle aventure. Il prépare sa partition, qu’il annote, qu’il potasse. Il y superpose la vision artistique du metteur en scène afin d’anticiper les demandes et prépare un cadre de travail serein pour les équipes techniques.

Puis, environ deux mois avant la première, les équipes de production et les artistes arrivent à Genève. Ce qui n’était jusque-là qu’un concept devient réalité. Jean-Pierre seconde l’équipe de production et devient le capitaine des techniciens de scène et traduit les intentions artistiques pour les différentes personnes concernées. « Être au service des gens qui sont là pour faire le spectacle », c’est ce qui lui tient à cœur. Savoir anticiper, aiguiller et mettre en confiance pour que les différentes phases de répétitions soient confortables pour tous. Ce qui fait la richesse d’un tel métier ? « En 40 ans, pas de routine », dit-il. Que ce soient les œuvres, les équipes de production, les artistes, chaque opéra est une nouvelle aventure. Le moment qu’il préfère dans le processus de répétitions est l’arrivée au plateau (environ trois semaines avant la Première) car l’imaginaire prend vie, tous les ingrédients sont enfin réunis au même endroit. Le cœur du métier de régisseur c’est l’humain, en particulier créer une

Le régisseur et Mariame Clément hilares sur la scène du GTG.

cohésion entre les personnes, les motiver et les encourager autour d’un projet artistique commun. Son ingrédient miracle pour la bonne entente : l’humour. « À partir de là, on peut tout faire ».

Son bagage est pluriel : musicologue de formation, il explore les métiers techniques de la scène (son, puis machinerie) et fera ses premiers pas de régisseur à l’opéra de Monte-Carlo. Près de 200 opéras plus tard, il découvre encore des facettes de ce métier à chaque production. Pianiste jazz, il adore l’improvisation. « Cela fait écho à mon métier, il faut savoir improviser au quotidien et s’adapter à toutes sortes de nouvelles situations… Parfois, ça part un peu dans tous les sens, l’opéra ». Pour Jean-Pierre, être régisseur, c’est exercer un métier riche et complet qui forge des compétences variées. Il a appris à jongler avec aisance entre les différentes langues et les idiolectes propres à chaque corps de métier, comme un second souffle pour lui. Connaître chaque aspect de l’opéra et savoir s’adresser à chacun avec précision pour obtenir le meilleur de tous, voilà l’essence de ce métier. Le spectacle bat son plein. Plongé dans la pénombre, attablé à sa console de régie, Jean-Pierre dirige son orchestre de techniciens. L’oreillette grésille et ronronne aux sons des différentes figures qui se déplacent dans l’ombre. Un « top » machinerie, un « top » lumière, un appel en coulisse où habilleuse et maquilleuse transforment les artistes en œuvres d’art. Par un mouvement de cintre, un jeu de projecteur et une entrée de soliste et hop, le plateau passe de l’intérieur d’une chambre à coucher à une colline verdoyante – le tout sous la houlette de Jean-Pierre qui au gré de ses « top » donne le ton, le rythme à ce microcosme magique. À Cour on a perdu le gant de la Reine, à Jardin les

artistes du chœur se préparent pour leur entrée et dans ce brouhaha silencieux, Jean-Pierre garde un œil sur le chef d’orchestre, sur sa partition et une oreille attentive à tout ce qui se passe. « Quand tu travailles dans les coulisses, tu perds un peu de la magie du spectacle », confie pourtant Jean-Pierre, avec une pointe de regret. En revanche, il est témoin de tant de moments invisibles aux yeux du spectateur : la vulnérabilité des artistes avant leur entrée en scène, l’évolution de l’œuvre artistique qui prend vie peu à peu, les aléas du quotidien comme les retards et les petits bobos. Ces instants dévoilent la fragilité des âmes impliquées dans ce vaste projet, une réalité qui, pour lui, est profondément touchante.

Tout s’est bien passé ce soir. Elsa Dreisig chante le cri de malédiction, « Coppia iniqua », d’Anna Bolena sur les derniers accords de Donizetti. L’opéra touche à sa fin et si dans le métier de régisseur, la routine n’a peut-être pas sa place, chaque représentation se scelle invariablement sur un dernier souffle, celui du « top rideau ».

Stéphanie d’Oustrac (Giovanna Seymour) en pleine séance maquillage sous l’œil du régisseur.

Le ténor suisse revient dans La Clémence de Titus mise en scène par Milo Rau, qui avait été privée de scène par le Covid en 2021. Retour sur le parcours d’un artiste qui a patiemment mené sa carrière, à l’helvétique.

Par Sylvie Bonier

Dans la famille des chanteurs suisses, prenez les ténors. Ernst Haefliger, Hugues Cuénod et Éric Tappy, tous disparus, en sont les grandes références. Ils avaient en commun un rapport intime au texte, une vocalité travaillée et longuement mûrie, et une intégrité musicale chevillée à l’âme. Bien vivant et très actif, le Neuchâtelois Bernard Richter se retrouve à la fois héritier et porteur de leur art et de leur tessiture. Ses rôles d’élection ? Tamino, Pelléas, Ottavio, le Chevalier des Grieux et Atys, notamment. Ils ont forgé sa réputation de précision et d’élan vocal, sur un timbre solaire et chaleureux.

Française et Genevoise, journaliste et diplômée de piano au Conservatoire de Neuchâtel, Sylvie Bonier a enseigné l’instrument à Genève et collaboré à différentes parutions et radios en France, ainsi qu’à Espace 2. Elle a assuré pendant 40 ans la chronique musicale de la Tribune de Genève puis du Temps, auquel elle continue de collaborer occasionnellement.

Le chanteur est accueilli partout avec entrain et conserve intact son appétit d’exploration. En un quart de siècle de pratique scénique, le ténor a gardé une forme et une fraîcheur que les années ne ternissent pas. Son regard est droit sous la mèche claire qui balaie son front. Un front haut. Celui des sensibles, et des obstinés. Pour couronner le tout, un sourire éclatant illumine son visage aux proportions fines et équilibrées.

Bernard Richter à propos de son physique de jeune premier :

Votre allure de jeune premier ne ternit pas, la cinquantaine venue. Merci, c’est gentil, mais le physique ne suffit pas. Il peut entrer en ligne de compte pour certains rôles que les agents et directeurs d’Opéra préfèrent distribuer pour rendre les personnages plus cohérents. A contrario, cela peut desservir. Une belle personne qui chante mal, on ne lui pardonne pas. Et sans la mise en scène, le maquillage et les costumes, nous sommes bien fragiles sur scène. Ces équipes sont des magiciens qui nous magnifient. L’essentiel pour un chanteur, c’est l’engagement. Il faut se battre constamment pour rester en adéquation avec les rôles, conserver la technique et l’intonation, incarner les personnages au plus juste, peaufiner la musicalité.

Vous vous tenez à l’abri du star-système lyrique et avancez patiemment mais sûrement. La lenteur serait-elle une de vos particularités suisses ?

Peut-être. Je suis quelqu’un de plutôt réservé qui a besoin de temps. Je pense qu’on ne mûrit bien qu’en respectant le rythme physiologique, mental et affectif. La maturité apporte une connaissance et une expérience précieuses, qu’il faut savoir mettre à profit pour entretenir et améliorer la voix afin de tenir le plus longtemps possible. La mienne me dit merci de l’avoir choyée.

Bernard Richter tient le rôle impérial dans La Clémence de Titus de Mozart, dans la mise en scène de Milo Rau. Le spectacle avait été monté pendant la crise du Covid mais n’avait pu être présenté au public, sauf en streaming. Il est repris cet automne après avoir tourné sur plusieurs scènes européennes.

© Carole Parodi / Grand Théâtre Genève

« Cela peut desservir. Une belle personne qui chante mal, on ne lui pardonne pas. L’essentiel pour un chanteur, c’est l’engagement ».

© Kiran West

Rester convaincant sur le long terme de Rameau à Berio en passant par Mozart, Schumann, Berlioz, Debussy, Offenbach, Massenet, Wagner, Strauss ou Schrecker, parmi tant d’autres, demande de grandes qualités d’adaptation et une belle souplesse vocale. Talent ou travail ?

Les deux, forcément. Mais aussi une nécessité fondatrice pour moi : la fusion entre les notes et le texte. Sans une diction parfaite, le chant n’existe pas. J’ai besoin de comprendre et d’être compris. On doit s’appuyer avant tout sur la prononciation pour soigner le théâtre et libérer la mélodie.

Traverser les styles et les siècles devient naturel et la voix peut se déployer.

La saison dernière, Bernard Richter a chanté Idoménée de Mozart dans la production de Sidi Larbi Cherkaoui tendue de fils rouges par la plasticienne japonaise Chiharu Shiota. © Magali Dougados / Grand Théâtre Genève

Comment définiriez-vous la vôtre et comment se transforme-t-elle avec les années ?

Je dirais que c’est une voix assez centrée et pleine, qui se projette sans trop forcer, avec des médiums plutôt ronds et équilibrés, et des aigus relativement clairs. Contrairement à la majorité de mes collègues dont la voix baisse avec les années, la mienne monte, s’assouplit et s’allège. Je vis ma plus belle période vocale.

Comment la musique s’est-elle invitée dans votre vie ?

Il n’y avait pas de prédestination familiale. Je ne suis pas l’héritier d’une lignée de musiciens professionnels. Mon père, député parlementaire à Berne, était très engagé dans le développement horloger. Mais la musique a toujours tenu une part non négligeable dans mon environnement par ma mère, qui était infirmière, et qui a présidé pendant plus de 25 ans l’Ensemble instrumental neuchâtelois, un orchestre amateur. Nous avions des disques que je dirigeais en cachette dans ma chambre, revêtu du frac paternel avec l’aiguille à tricoter maternelle en guise de baguette. J’étais plutôt timide et observateur, mais je rêvais de devenir chef d’orchestre après avoir été saisi par

Bernard Richter dans Manon de Massenet, sur la scène de l’Opéra des Nations en 2016 : il chantait le Chevalier des Grieux, ici en compagnie de la Manon incarnée par Patricia Petibon. La mise en scène était d’Olivier Py.

© Carole

Parodi / Grand Théâtre Genève

un enregistrement du Requiem de Mozart qui a été mon catéchisme. J’étais fasciné par les chefs comme Karajan ou Bernstein, au charisme intense.

Et le chant ?

Petit, j’étais joyeux, rêveur et je chantonnais tout le temps. Mon père m’appelait son petit pinson. Et ma mère adorait chanter. Comme elle était aussi très active dans le domaine musical, j’ai été bercé par la voix et l’amateurisme, au sens noble du terme. Je pense qu’on ne peut pas accéder au niveau professionnel de façon profonde sans passer par là. Ces racines sont très saines, gorgées d’insouciance, de bonheur communautaire, de partage et d’une certaine candeur. Cela permet aussi d’explorer le répertoire en toute liberté. Le chant est venu à moi quand Yves Senn, qui montait des spectacles pour enfants, m’a dit qu’il manquait trois sopranos. En chantant, je me suis rendu compte que j’adorais ça, et que la scène m’enchantait. Mais je me voyais baryton, car je préférais les voix graves, comme celle de Willard White. On m’a dit de revenir à mes 18 ans. Je me suis présenté à 16 et il m’a pris dans ses cours.

Vous aviez pourtant entamé des études commerciales.

Oui. Mais quand, après avoir réussi mes examens, on m’a proposé un contrat dans la banque à 50% pour pouvoir travailler la musique le reste du temps, j’ai trouvé que ça n’avait aucun sens. Pour moi, la voie musicale ne pouvait s’envisager qu’à 200 %. J’ai été pris à l’Opéra Studio de Bienne. C’est une école de vie musicale magnifique. Puis, après ma réussite au Concours de Paris en 2001, je suis parti à l’Opéra de Leipzig et tout s’est enchaîné assez naturellement.

Quelles sont les qualités fondamentales pour un chanteur ?

Pour moi, c’est d’abord l’honnêteté. Rester dans le doute est important, même si l’équilibre s’avère délicat à trouver. Le risque est aussi une notion importante car il faut savoir ne pas rester dans sa zone de confort. Mais il ne faut pas aller non plus au-delà de ses limites. Avec le temps, je m’autorise plus de libertés. La sincérité, c’est bien. Mais la vérité et la justesse me semblent plus importantes. Enfin, l’humilité. Pour moi, il n’est pas question de croire révolutionner un rôle qui a plus de trois cents ans, mais d’apporter le maximum de ce que je peux offrir.

Quelle expérience a représenté

La Clémence de Titus dans la première mise en scène lyrique de Milo Rau, transmise à la télévision en 2021 à cause du Covid ? C’était très particulier et regrettable. Particulièrement frustrant à cause de l’absence du public en salle. Et aussi parce que le montage télévisuel prive certainement des trois quarts de ce qui se passe dans l’entier de la scène, avec les focus sur les chanteurs ou certaines parties du décor. Acoustiquement et humainement, on évolue dans une dimension contrainte. Je pense que la production gagnera à être reprise sur scène. Nous avons fait le maximum pour défendre la dénonciation politique très intéressante du metteur en scène. Les figurants venus de la rue ont été extraordinaires. J’ai trouvé passionnants l’ouverture d’esprit et le dialogue avec Milo Rau. J’étais inquiet des coupures de récitatifs, mais nous avons fini par construire quelque chose de très fort.

Quelles sont les cinq productions de votre carrière qui vous ont le plus marqué ?

Atys mis en scène par Jean-Marie Villégier, Don Giovanni revu par Michael Haneke, Pelléas et Mélisande par Katie Mitchell, Tristan et Isolde par Peter Sellars et Manon par Olivier Py.

L’enseignement vient compléter votre palette professionnelle, avec dès septembre prochain, un mandat à la HEMU de Fribourg. Un aboutissement logique ?

Un peu, oui. Transmettre et aider les jeunes à trouver leur voie et leur voix me touche beaucoup. Leur faire bénéficier de mon expérience pour leur éviter des chemins trop risqués me donne le sentiment que je suis utile. Et leur jeunesse est un cadeau.

Grand Théâtre de Genève

La Clémence de Titus

Du 16 au 29 octobre 2024

www.gtg.ch/la-clemence-de-titus

Né à Bensberg, dans la région de Cologne, Henrik Ahr a suivi un apprentissage de cuisinier puis des études d’architecture à Leipzig avant de commencer son travail de scénographe à Iena en 2000. Deux ans plus tard, il entame sa collaboration avec le metteur en scène Michael Thalheimer pour un premier spectacle, Liebelei de Schnitzler au Thalia Theater de Hambourg. Il est depuis 2010 enseignant et directeur du Département de scénographie de l’Université Mozarteum de Salzbourg. Au Grand Théâtre, Henrik Ahr a signé les décors de Jenůfa et Katia Kabanova de Janáček (mis en scène par Tatjana Gürbaca), et de Parsifal de Wagner (mis en scène par Michael Thalheimer).

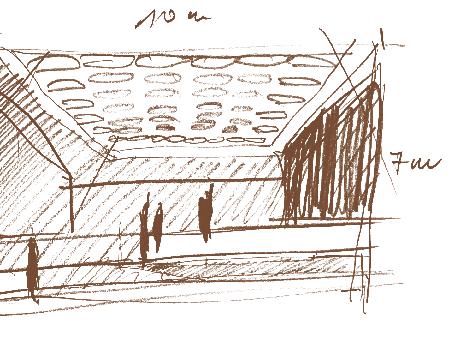

Après avoir déjà conçu le plateau de Parsifal, Jenůfa et Katia Kabanova au Grand Théâtre, Henrik Ahr est le scénographe de la prochaine production de Tristan & Isolde. Architecte de formation, il aime les espaces qui laissent libre cours à l’imaginaire des spectateurs.

Par Jean-Jacques Roth

« Les critiques disent souvent que mes décors sont vides. S’ils savaient le travail et l’énergie qu’il faut pour les construire ! » Henrik Ahr dit cela avec le sourire. Il est vrai que les critiques sont en général élogieuses pour les spectacles dont il signe les décors épurés. L’architecture est reine : elle impose ses contraintes ou offre ses libertés. Il y a beaucoup de murs, qui avancent, reculent, façonnent le paysage intérieur des protagonistes, définissent le champ de leurs possibles.

L’espace architectural entre en vibration avec le corps des êtres qu’il contient, il imprime une relation sensible avec lui. Henrik Ahr est un maître en la matière. On se souvient, dans Parsifal de Wagner, début 2023 au Grand Théâtre, des hautes parois qui enserraient les chevaliers du Graal, ce monde en noir et blanc peu à peu taché de sang. Ou dans Jenůfa, de Janáček, en 2022, cette pyramide de bois clair, enfermement aux couleurs de la nature russe, dont l’héroïne tentait d’escalader l’escalier pour monter au ciel du bonheur, que le destin et la mesquinerie des hommes lui refusaient.

« L’espace vide est celui de la solitude, auquel tout protagoniste est d’une manière ou d’une autre confronté – comme nous le sommes nous-mêmes, n’est-ce-pas ? Et les parois sont pour moi des césures entre les mondes. Il y a toujours des univers qui se confrontent dans un opéra. Les portes, les fenêtres, les ouvertures sont les chevilles qui permettent ce contact. Je suis très inspiré par Le Corbusier et Mies van der Rohe, avec sa notion d’espace flexible. Soit il s’élargit, soit il rétrécit, soit il se dissout. Pour Otello de Verdi, par exemple, que j’ai dessiné avec le metteur en scène Michael Thalheimer au Deutsche Oper am Rhein, les personnages surgissaient de partout : de portes, de meurtrières ouvertes dans les murs, du sol… La scène devenait l’espace mental d’Otello, et toute l’action de l’opéra une sorte de délire hallucinatoire ». Il évoque aussi, pour Macbeth de Verdi, une sorte de gigantesque half-pipe qui encombrait la scène : les personnages y tombaient comme dans un piège, sans possibilité d’en réchapper. Dans cette seule image prenait forme la cruauté du livret shakespearien.

Henrik Ahr :

« L’espace vide est celui de la solitude, auquel tout protagoniste est d’une manière ou d’une autre confronté. »

© Elsa Okazaki

Cette capacité à concevoir des « architectures d’atmosphère », comme les nomme Henrik Ahr, découle de son parcours atypique. D’abord cuisinier (« Je n’étais pas convaincu mais j’ai voulu terminer mon apprentissage »), il se rêve peintre. Il passe quelques temps à Francfort où un ami l’initie au monde de la danse : le ballet y est dirigé par le grand William Forsythe dont le dynamisme et le sens rythmique le subjuguent. Puis il entame des études d’architecture à Leipzig, tout en poursuivant sa pratique artistique. Engagé par un studio d’architectes, il est chargé de mener les études pour la rénovation du Théâtre d’Iéna, dans l’exAllemagne de l’Est. Il s’y trouve si bien qu’il est engagé comme assistant, puis comme scénographe à demeure.

Le théâtre domine les premières années de sa carrière, et une rencontre va l’infléchir. Admirateur du metteur en scène Michael Thalheimer, une des grandes pointures du théâtre allemand, il en fait la connaissance à Berlin par un ami. Un coup de foudre artistique va réunir les deux hommes, qui produiront un nombre impressionnant de pièces puis d’opéras dans les plus grandes institutions du pays, et au-delà.

La même électricité créatrice se reproduira quelques années plus tard avec Tatjana Gürbaca, qui vit à Berlin elle aussi, et qui a signé avec lui Jenůfa et Katia Kabanova de Janáček au Grand Théâtre.

Henrik Ahr a déjà collaboré avec le metteur en scène Michael Thalheimer à Genève, il y a deux saisons, et déjà dans Wagner : c’était pour Parsifal, dans un univers en noir et blanc surmonté de hautes murailles, lieu d’enfermement des chevaliers du Graal.

© Carole Parodi / Grand Théâtre Genève

Henrik Ahr a conçu les plateaux des deux opéras de Janáček présentés ces dernières saisons au Grand Théâtre, avec la metteure en scène Tatjana Gürbaca dont il est un collaborateur fidèle. Ici Katia Kabanova (Corinne Winters) dans un univers de bois clair aux couleurs de la forêt russe. © Carole

Parodi / Grand Théâtre Genève

Depuis lors, Henrik Ahr ne travaille plus qu’avec ces deux metteurs en scène, dont les productions sont constamment reprises, de Hambourg à Zurich, de Vienne à Amsterdam. À quelques rares exceptions près, toutefois : il a ainsi collaboré avec le directeur du Ballet du Grand Théâtre, Sidi Larbi Cherkaoui, pour Satyagraha de Philip Glass, à l’Opéra de Bâle, en 2017. L’opéra a désormais pris l’ascendant sur le théâtre, mais Henrik Ahr et Thalheimer ont encore monté Le Procès d’après le roman de Kafka au Thalia Theater de Hambourg l’an dernier. Leur premier ouvrage lyrique, ce fut Rigoletto de Verdi à Bâle, en 2005. « L’opéra est très différent du théâtre car à la dramaturgie et à la mise en scène s’ajoute l’essentiel : la musique ! La musique est un langage polysémique, comme l’image. Comme elle, elle convoque un autre registre de perception que l’intellect. Une image a ce pouvoir d’agir aussi rapidement que la musique. » Henrik Ahr retrouve Michael Thalheimer pour Tristan et Isolde qui marque l’ouverture de la nouvelle saison du Grand Théâtre. « Mon sixième opéra de Wagner annonce-t-il. Comment travaillent ensemble ces deux hommes qui se connaissent si bien ? « Nous commençons bien sûr par échanger des idées sur l’ouvrage. Puis j’élabore un projet. Par chance (je croise les doigts), tout ce que j’ai proposé a toujours passé la rampe du premier coup. Nous nous comprenons à demi-mot avec Michael Thalheimer. Ensuite, chacun travaille de son côté. Bien sûr, nous restons en contact pendant cette période, mais quelques mots-clés nous suffisent à communiquer ».

Henrik Ahr a déjà dessiné la scène de plusieurs opéras de Wagner, donc Le Vaisseau fantôme, ici dans une production de Tatjana Gürbaca pour l’Opéra de Flandres, créée en 2016. © Fliegende Holländer / Oper Antwerpen

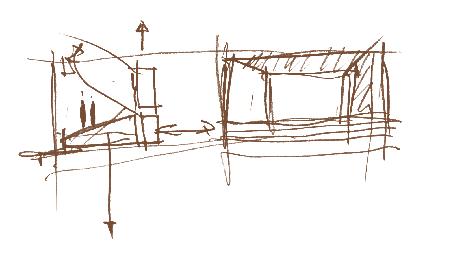

Deux esquisses du décor de Tristan et Isolde, qui verra « la collision de deux cosmos », selon l’intention du metteur en scène Michael Thalheimer.

© Henrik Ahr

Lorsque son dispositif est au point, le travail de Henrik Ahr n’est pas terminé pour autant. Même s’il est rarement disponible pour l’ensemble des répétitions, car il enseigne et dirige le département de scénographie à l’Université Mozarteum de Salzbourg, il tâche d’y assister autant que possible. Ce sera le cas pendant les six semaines de travail à Genève pour Tristan et Isolde. « Bien sûr, on ne peut pas changer les éléments constitutifs d’un décor deux semaines avant la première, mais j’aime travailler avec l’équipe de mise en scène pour affiner notre réflexion commune sur la manière dont les éclairages, les costumes, les partis pris de mise en scène fonctionnent en relation avec l’espace. »

Pas plus que Michael Thalheimer, Henrik Ahr ne revendique un regard politique sur les ouvrages qu’il monte. « Il y a bien sûr de magnifiques exemples de théâtre politique, comme celui de Milo Rau, mais je suis plus intéressé par la question de savoir pourquoi nous existons. Les metteurs en scène avec lesquels je fais équipe sont eux aussi concentrés sur les moments archétypiques de l’existence. L’opéra, c’est toujours une trajectoire qui va de la naissance à la mort. Tous les opéras posent cette question. Je ne prétends pas avoir de réponse, bien sûr. Et je ne pense pas être plus malin que les spectateurs. Mon travail propose donc toujours des espaces ambivalents, où l’imaginaire de chacun peut se déployer. Ils tentent de souligner les évolutions, les transformations des personnages et de leur monde. Je n’aime pas imposer, je déteste souligner. Quand la musique est grande, je me fais petit. Mon objectif, c’est d’ouvrir un espace à la mise en scène. Avec une forme d’abstraction qui laisse toute la place aux personnages. Et qui respecte les chanteurs. Tristan et Isolde est d’une difficulté folle pour les deux chanteurs principaux : l’acoustique du décor doit donc en tenir compte. Le plus beau, dans une production, c’est lorsque tous les participants partagent le même enthousiasme à faire vivre la scène. Je propose une description atmosphérique dans laquelle le metteur en scène et le génie des chanteurs peuvent opérer. »

Au Grand Théâtre de Genève

Tristan & Isolde

Du 15 au 27 septembre 2024 www.gtg.ch/tristan-isolde rdv.

ment toute sa carrière à l’illustration de ses œuvres. ©

Le sacrifice par amour hante l’histoire des hommes depuis la mythologie grecque. Et quelle plus belle légende que celle de Tristan et Iseult pour en illustrer le caractère sublime ? Ce sont en général les femmes qui se sacrifient par amour, dans la littérature comme à l’opéra, les hommes préférant le sacrifice pour des idéaux. Mais ce don de soi est-il aussi pur qu’il paraît ?

À l’opéra comme dans la littérature, les femmes se sont longtemps sacrifiées par amour. Les hommes non. C’est qu’elles étaient soumises à la valeur héroïque de l’homme et n’avaient rien d’autre à offrir qu’elles-mêmes.

Par Jules Cavalié

Fondateur de l’alliance entre l’humanité et le divin, le sacrifice est, aux origines, un pacte qui encadre l’échange du don terrestre et du contre-don de la faveur céleste. Si les religions ont progressivement déserté la pratique du sacrifice, celle-ci a trouvé à l’opéra, à travers des récits profanes, un moyen d’exprimer la double puissance du désir mû par l’idéal ou par l’amour, et du renoncement, un contraste singulièrement adapté à l’énonciation et la dramaturgie lyriques.

N’avoir que soi à donner

La dynamique sacrificielle se met en place dès les débuts de l’histoire de l’opéra, mais avec un échec dont l’ombre a porté sur les créations suivantes. Dans l’Orfeo de Monteverdi, le héros éponyme doit faire le sacrifice de son orgueil pour arracher Eurydice des Enfers. Se croyant au-dessus des consignes divines, le musicien brise le pacte en refusant de remplir la volonté des dieux. Son incapacité à sacrifier son orgueil – et partant son être de héros – pour l’aimée marque le point de départ d’une longue lignée de personnages masculins qui ne se sacrifieront que pour leur idéal. Partant les rôles sont distribués selon une logique patriarcale qui éclaire ce non-sacrifice originel : mourant pour un idéal, l’homme ne se soumet à aucune puissance, il la défie.

Dans ce dispositif, les femmes sont soumises à la valeur héroïque de l’homme et ne jouent qu’un rôle agentiel : Liù se sacrifie pour que Calaf puisse triompher de Turandot en l’épousant, Iphigénie est sacrifiée par Agamemnon pour que les vents soient favorables, enfin, en négatif de ces sacrifices aux aboutissements présentés comme souhaitables, Médée sacrifie ses enfants pour rompre le lien avec Jason, se libérant et le libérant d’une alliance qu’aucun des deux ne souhaite plus, on y reviendra. On peut toutefois tirer un premier enseignement de l’histoire de Médée : elle choisit ses enfants, finalement c’est un peu d’elle-même qu’elle sacrifie.

Rédacteur en chef de la revue Avant-Scène Opéra, Jules Cavalié a étudié la musique et la musicologie à Londres (University of London) et Paris (CNSMDP, CRR 93). Ses recherches portent sur les circulations d’artistes à la Belle Époque, notamment les présences italiennes à Paris dans le cadre des créations parisiennes des opéras de Puccini.

La femme ne possède qu’elle-même. Pour elle pas de cause à sacrifier, pas de royaume auquel renoncer.

En effet, dans bien des cas la femme ne possède qu’elle-même, quand elle n’est pas à la merci du droit de vie ou de mort du pater familias. Pour elle pas de cause à sacrifier, pas de royaume auquel renoncer, elle ne vaut que sa propre vie alors que l’homme est toujours plus que lui-même.

Mélisande dans l’opéra Pelléas et Mélisande de Debussy, ici dans la production du GTG mise en scène par Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet (2021), qui ne fut pas accessible au public en raison de la pandémie mais diffusée en streaming : le sacrifice de Mélisande n’est pas d’amour, contrairement à celui des héroïnes des siècles précédents. Mais quel sens lui donner ? © Magali Dougados

Comparons ici deux sacrifices antiques : Iphigénie et Idamante. Dans Iphigénie en Aulide, de Gluck, comme dans Idomeneo, de Mozart, les pères sont déchirés à l’idée de sacrifier leur progéniture, mais leur décision finale est radicalement différente : Iphigénie sera conduite à l’holocauste, alors qu’Idomenée est prêt à tous les subterfuges pour éviter le sacrifice du fils. Iphigénie n’est finalement que la fille aimée, alors qu’Idamante est déjà la continuité dynastique. On pourrait dire ici que le genre informe l’action : dans Iphigénie en Aulide, la hiérarchie entre Agamemnon et Iphigénie est fixe et ne peut être renversée, car les fonctions masculines (commandement politique et militaire) ne peuvent être transférée à un être féminin, qui n’a rien d’autre à offrir que sa personne. Dans Idomeneo, le sacrifice promis par le roi de Crète est aménageable puisqu’Idamante et son père peuvent échanger des valeurs : le sacrifice du fils pour la paix politique du royaume paternel peut se muer en sacrifice politique du père pour la paix politique du royaume devenu celui du fils. Côté masculin il y a monnaie d’échange et valeur, le genre est dominant parce qu’il est riche, alors qu’au féminin la seule valeur est celle de l’existence, le sacrifice n’est donc pas aménageable, et la dominée se doit tout entière à la raison du plus fort. Car elle n’a que cela à offrir.

Le sacrifice au masculin est plus souvent un risque devenu réalité au service d’une cause transcendant la condition humaine. En défiant son père le roi Philippe II en faveur de la liberté des Flandres, Don Carlos (dans l’opéra éponyme de Verdi) s’expose à la vengeance du Saint-Office. Il revendique de mourir par idéal, même si c’est son ami Posa qui mourra en scène pour la cause et pour son ami ! Car si les hommes ne perdent pas la vie pour leurs amours, ils se sacrifient volontiers pour l’ami, alors que dans le couple le masculin n’est jamais sacrifié au profit du féminin. Comment expliquer cette dichotomie ? On formulera l’hypothèse que l’ami est par définition un alter ego intéressé à la chose publique, là où la fiancée, l’amante ou l’épouse sont essentiellement des adjuvantes et le couple le lieu dépolitisé de la régénération du héros. Le sacrifice de la femme pour l’homme tend donc à souligner l’héroïsme de celui qui survit car sa nouvelle solitude lui permet d’achever sa quête en affrontant l’obstacle final. À ce titre, l’exemple de Médée est singulièrement intéressant : Jason ne peut accomplir son destin de héros victorieux –régner sur une cité – puisque Médée a trahi le royaume de son père, les condamnant à une vie d’exilés. En rompant le lien elle l’émancipe de cette condition et le rend disponible à la gloire.

Liù, dans l’opéra Turandot de Puccini, est le prototype de la femme qui se sacrifie par amour, préférant être tuée plutôt que de condamner l’homme qu’elle aime en révélant son nom, alors qu’il en aime une autre. Ici Olga Busuioc dans la production du Grand Théâtre signée Daniel Kramer, en 2022. © Magali Dougados / Grand Théâtre Genève

Il faut sortir progressivement du post-romantisme pour que les logiques se subvertissent. Un des premiers coups de boutoir est inattendu : dans La Fanciulla del West de Giacomo Puccini, la pendaison – avortée – de Dick Johnson a certes tout de la tradition de l’opéra à sauvetage, mais le discours tenu par le bandit au moment de mourir lui donne une coloration sacrificielle. En effet, le ténor y chante son désir que Minnie le croie enfui vers d’autres cieux : il renonce à l’amour posthume de Minnie pour lui éviter les douleurs du deuil, plus encore il évite à Minnie la déception de vivre parmi des assassins, offrant à ses bourreaux une caution morale. Ici le pacte conclu est double : il s’agit de préserver Minnie, mais aussi la cohésion de la communauté des chercheurs d’or. Puccini et ses librettistes articulent vie amoureuse et chose publique, restituant le couple et la femme à la complexité politique. Finalement, Minnie sauvera Dick Johnson et plus encore les mineurs de leur propre infamie. Elle oppose ainsi à l’autorité violente du shérif Jack Rance, qui attise les désirs de vengeance – dont le seul antidote est le sacrifice –, un ordre social fondé sur la justice et la générosité, rendant caduque la nécessité du sacrifice.

© Magali

Dougados

2023).

Le XXe siècle se détourne de la logique sacrificielle, désormais on peut mourir pour rien et surtout sans pacte, se suicider ignoré de celle qu’on aime (Narraboth se suicidant face à Salomé, chez Richard Strauss), ou sans idéal et par accident (Wozzeck d’Alban Berg). Pour qui meurt Mélisande ? Nul ne le sait. Et même politiquement, Guercœur fait le chemin inverse, dans l’opéra éponyme d’Albéric Magnard : par amour et par ambition politique il fait tout pour revenir à la vie… au prix d’une déception dont il ne se remettra pas, qui n’engendre que résignation et non sacrifice.

À l’ère des grandes mésaventures collectives, les destins s’articulent les uns aux autres mais ne se déploient plus dans l’individualité remettant en cause un des présupposés sacrificiels : la mise à mort de l’un au profit de l’autre ou de la société. Dès lors, dépasser la structure genrée du sacrifice,

aboutir à l’émancipation des femmes ne signifie pas obtenir des hommes qu’ils puissent mourir politiquement et amoureusement pour une femme. Au contraire, il s’agit de sortir de la logique du sacrifice même, qui implique toujours la hiérarchisation d’une des deux parties – celle qui vaut qu’on meure pour elle –, pour entrer avec humilité dans une ère où le politique ne se joue plus au tranchant d’une lame, mais dans le nuancier complexe du débat pluriel, où le seul sacrifice à consentir est celui de son orgueil.

Dans l’Orestie, Iannis Xenakis explore cette voie nuancée et inédite. Prisonniers d’une malédiction mortelle, les Atrides sont condamnés à verser le sang, et à chaque génération un individu est conduit à se sacrifier pour être l’instrument de la vengeance. Quand vient le tour d’Oreste, celui-ci sait qu’il sera aussi l’objet de la haine des Érinyes s’il commet le matricide. Sa vengeance est un acte sacrificiel,w puisqu’il renonce ainsi à une vie paisible. Mais quand vient l’heure du châtiment, Athéna décide d’enrayer le processus infernal et substitue à la victoire d’un camp sur l’autre la quête de justice et la pacification du jugement de la société, renvoyant ainsi le sacrifice à une pratique d’un autre temps, où le combat pour la liberté et le défi lancé à l’oppression totalitaire le rendaient nécessaire. Toutefois, si le sacrifice devient inutile avec l’avènement d’un ordre fondé sur la justice, il peut, au moment où les libertés sont à nouveau sacrifiées, redevenir un acte de résistance suprême.

Dans l’ Orestie, Iannis Xenakis explore cette voie nuancée et inédite. Prisonniers d’une malédiction mortelle, les Atrides sont condamnés à verser le sang, et à chaque génération un individu est conduit à se sacrifier pour être l’instrument de la vengeance.

Au Grand Théâtre de Genève

Tristan & Isolde

Du 15 au 27 septembre 2024

www.gtg.ch/tristan-isolde

La Clémence de Titus

Du 16 au 29 octobre 2024

www.gtg.ch/la-clemence-de-titus rdv.

Partenaire de l’ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève depuis plusieurs années, l’UBP est heureuse de soutenir la représentation de Tristan & Isolde.

Par Jacqueline Girard-Frésard

La légende de Tristan et Isolde convoque un amour fou, grâce au philtre qui déchire la censure et permet de ne pas répondre de ses fautes. Serait-ce un sacrifice démoniaque ou un acte de liberté héroïque que de conquérir celui ou celle que l’on aime ?

Jacqueline Girard-Frésard est psychanalyste pour enfants, adolescents et adultes. Membre formatrice de la Société suisse de psychanalyse, elle est également auteure de deux essais et de cinq romans. Son dernier roman Et fais miroir (Ed. Eclectica) parle d’amour et d’emprise.

Tristan et Iseult, illustration par Aubrey Beardsley (1872-1898), Comment Sir Tristan but le philtre d’amour. © Collection KharbineTapabor

Dans le récit de Tristan et Isolde, qui donc serait sacrifié ?

Le roi Marc ? « Chaque jour, dit-il, je me surprends humilié à trouver Isolde plus belle que jamais. J’ai honte de rendre ainsi grâces à l’homme qui me la vole. Puis-je reprocher à Tristan d’offrir à ma femme ce que moi je ne peux lui donner ? »

(La Folie du roi Marc de Clara Dupont-Monod)

Tristan ? Tristan embarque Isolde sur une nef d’Irlande aux Cornouailles, un gage de paix dédié à son oncle, le roi Marc. En attendant sa future épouse, ce dernier organise avec faste leurs épousailles en Cornouailles.

Isolde ? La belle blonde d’Irlande est offerte en tant qu’épouse au roi Marc qu’elle n’aime pas. Elle est convoyée par Tristan qu’elle aime passionnément.

La reine d’Irlande, mère d’Isolde, offre un philtre d’amour, un ordre magique dont le pouvoir est de désaltérer et d’éveiller l’amour des futurs mariés.

Le philtre est dérouté de ses destinataires ?

Brangaene, la servante d’Isolde, substitue le philtre d’Amour à celui de Mort et se sait coupable d’avoir enflammé les amours enchanteresses de Tristan et Isolde.

Un vin herbé envoûtant pour ne pas répondre de ses fautes. Serait-ce un sacrifice démoniaque ou un acte de liberté héroïque que de conquérir celui ou celle que l’on aime ?

La Belle Iseult dans Tristan et Iseult. Illustration par Aubrey Beardsley, tiré d’un album de 50 dessins publié en 1897. © Collection British Library KharbineTapabor

Tristan et Isolde se vouent une passion folle, inconditionnelle, explosive, une révélation de la vérité des désirs. Au diable la raison qui honore le caractère sacré du mariage, les conventions sociales, la bienséance. Le philtre d’amour permet à Tristan de trahir le serment d’allégeance qui le lie à son suzerain, le roi Marc. Le philtre d’amour permet à Isolde de tromper son mari sans grand scrupule. Sous couvert d’une coupe de vin herbé, partagée avec délices, les deux amants, sans l’ombre d’une culpabilité, vont se glisser dans un monde à eux, un monde célébré pour l’amour, leur amour. Un amour fou, cousu de démesures, déconnecté de la réalité, alimenté par le plaisir qui fait fi à la morale. On ne soulignera jamais suffisamment l’importance du philtre, cet ordre magique qui se substitue à l’ordre divin. Ce philtre qui déchire la censure, qui engendre la désobéissance, le péché des origines. Le philtre, comme un fruit défendu, un interdit incestueux, annihilerait toute responsabilité, toute morale sociétale. Un vin herbé envoûtant pour ne pas répondre de ses fautes. Serait-ce un sacrifice démoniaque ou un acte de liberté héroïque que de conquérir celui ou celle que l’on aime ? Tristan et Isolde ressemblent, me semble-t-il, davantage à des conquérants qu’à des victimes. Brangaene, la servante, substitue le philtre d’amour au philtre de mort car elle refuse de laisser sombrer Isolde dans des humeurs mélancoliques et meurtrières. Se laisser étreindre dans les bras du roi Marc la désole. Brangaene devine l’attrait clandestin et réciproque de Tristan et d’Isolde. Elle penche pour la vie. Par identification à l’amante, elle soutient le désir libidinal d’Isolde. Elle refuse le sacrifice de la soumission, elle milite pour l’amour contre la mort. Le philtre serait-il l’expression de l’émergence d’une force pulsionnelle inconsciente qui brave la censure et s’engouffre dans un monde où seul le plaisir exulte ? L’inconscient est constitué de noyaux de désirs d’origine infantile, toujours actifs et immortels.

Tristan et Iseult, Illustration par Hugo L. Braune pour une lithographie vers 1900 publiée en recueil sous le nom Richard Wagners Bühnenwerke in Bildern dargestellt. © Collection British Library KharbineTapabor

De l’amour : quand l’amour, la sexualité et la tendresse font retour dans des manifestations hallucinatoires, anarchiques, ils s’attachent aux mouvements érotiques dominés par des excitations érogènes. Pourtant le désir amoureux exténue, tout vibrant, tout ardent qu’il soit. L’amour peut planter son aiguillon à tout moment, quelle que soit la saison, l’âge. L’amour s’écrit sur une page d’épuisante nostalgie tripale et ancestrale. Un ennui de ne pas vivre suffit. Un sursaut de vie, si proche de la mort, à laquelle elle a une fois encore échappé. Il se lit toujours dans l’illusion de l’immortalité. Un amour

Et si tout était à recommencer, toujours ?

Le fantasme de fusion demeure le désir le plus fort de l’être humain. Il prend sa source dans le ventre maternel et dans le premier lien à la mère, dont dépend la vie.

Mort de Sir Tristan, vers 1864. Créateur : Ford Madox Brown. © Heritage Art/HeritagexImages

pour toujours, une attente d’exclusivité démesurée, une nécessité de mensonge. Mais dans la vie, tout s’efface ! Même la vie elle-même, la faucheuse l’attend au coin d’un croisement de rues. Il faut donc du courage pour aimer et risquer de tout perdre. La peur, la jalousie, la méfiance, l’emprise, la souffrance crochettent de vieux chiffons de mémoire, des draps suaves et des linceuls blancs, tachés de volupté mortelle. La mort enfin s’avère libératrice, elle seule peut réunir les amants dans une étreinte symbiotique, dans l’adieu à la vie. Serait-ce, là encore, un sacrifice ou une conquête ? Et si tout était à recommencer, toujours ? Le fantasme de fusion demeure le désir le plus fort de l’être humain. Il prend sa source dans le ventre maternel et dans le premier lien à la mère, dont dépend la vie. Le désir de se fondre, de se confondre à l’autre est voué à l’échec. On est soi, on est autre, on est seul et incomplet. Le désir de complétude, le désir de ce dont on manque est sans repos. Peut-on garder Eros vivant sans le mettre en cage ? Il y entre par

effraction et se sauve par affliction. Le désir n’a pas de fin, il est folie, sans repos. L’autre m’échappe toujours, il est inatteignable, il est lui, jamais le même, déjà perdu. Dès sa naissance, coupé du ventre qui l’a engendré, déjà en deuil, détaché du lien qui le nourrissait, en danger, l’humain délire son rêve d’amour. Le philtre d’amour, malheureusement, lui aussi a son obsolescence.

Au Grand Théâtre de Genève Tristan & Isolde

Du 15 au 27 septembre 2024 www.gtg.ch/tristan-isolde

Richard et Cosima Wagner. Photographie de Fritz Luckhardt (1843-1894)

Vienne, 9 mai 1872. © Photographe

inconnu / Heritage Images / IMAGO

EAncien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, près de Paris, Jean-François Candoni est actuellement professeur des universités à Rennes 2 où il enseigne l’histoire culturelle et la civilisation du monde germanique. Ses recherches portent notamment sur l’esthétique musicale et l’histoire de l’opéra allemand.

Seconde épouse de Richard Wagner, Cosima sacrifia tous ses talents au génie du compositeur. Elle en fut la complice intellectuelle, l’assistante puis celle qui pérennisa le Festival de Bayreuth.

Par Jean-François Candoni

« Servir,servir »

nfant, Cosima Wagner a été marquée par le destin de sa mère, la comtesse Marie d’Agoult, qui s’était vouée corps et âme à l’amour de sa vie, Franz Liszt. Qu’une femme issue d’un milieu social privilégié, intelligente, cultivée, polyglotte, avec d’indéniables prédispositions littéraires et artistiques, puisse se sacrifier entièrement au service d’un artiste de génie relevait donc pour elle de l’évidence. Si l’on peut parler, à propos de la relation de Cosima à Richard Wagner, de comportement sacrificiel, c’est presque dans un sens religieux qu’il faut l’entendre : elle a fait don de son être précisément à l’artiste qui, avec Parsifal, allait porter à son plus haut degré d’achèvement la notion romantique de «religion de l’art».

* Parsifal, Acte III

Lorsque Cosima et Richard se déclarent leur passion mutuelle au cours d’une promenade en voiture «au milieu des larmes et des sanglots», le 28 novembre 1863, le compositeur est encore sous le coup d’un avis de recherche de la police allemande. La rencontre avec le roi Louis II de Bavière, qui le délivrera de ses embarras financiers, n’aura lieu que deux ans plus tard. Cosima, qui porte alors le titre de baronne von Bülow et fréquente les salons berlinois, est prête à tout sacrifier, et pas uniquement son mariage et sa réputation, pour suivre un aventurier. Elle qui avait entamé une carrière de traductrice et de journaliste – elle rédigeait régulièrement des chroniques culturelles sur la vie berlinoise pour des revues françaises – accepte comme une évidence de

s’effacer pour ne pas faire d’ombre à Richard et de se mettre totalement à son service : elle ne prendra désormais la plume que pour sa correspondance personnelle ou pour coucher sur le papier les textes que lui dictera le maître (notamment l’autobiographie Ma vie). Même son propre journal, rédigé à l’attention de ses enfants, est conçu comme un document à la gloire du compositeur. Cette femme brillante aux talents multiples, dépourvue cependant de toute compréhension pour les mouvements féministes qui émergent à cette époque, devient bientôt une sorte de secrétaire particulière du maître : elle lui lit son courrier, gère les négociations avec les éditeurs, les contrats avec les artistes, et puise dans son héritage pour soutenir financièrement le ménage. Par son abnégation, elle se rend indispensable. Il ne faut pas imaginer que Wagner, dont les opéras célèbrent si souvent le sacrifice de la femme pour sauver l’homme élu, aurait eu une attitude sexiste envers Cosima. Il éprouvait pour elle bien plus que de l’estime : «Tu es le seul être pour lequel j’éprouve du respect», lui avoue-t-il le 19 avril 1872. Il a non seulement conscience que la jeune femme lui apporte la stabilité affective qu’il recherchait depuis longtemps, mais voit aussi en elle une partenaire intellectuellement à sa hauteur, avec laquelle il peut partager ses aspirations et ses projets, ce qu’il n’avait pas connu avec Minna, sa première femme. Détail anecdotique mais révélateur : Richard et Cosima se plaisent à brouiller les codes traditionnels des relations entre les deux sexes – il l’appelle parfois Cosimus, et elle aime la part de féminité qui émane de lui, notamment « sa bouche, son oreille, sa peau […] aussi fines que celles d’une femme ». Leur couple est fusionnel, et Richard répète sans cesse qu’il ne peut se passer de la présence de Cosima. Pour

autant, son respect repose sur le fait qu’elle s’identifie complètement à son projet artistique et partage ses rêves. Il est difficile d’imaginer la manière dont aurait réagi le compositeur si Cosima avait eu des velléités de suivre son propre chemin artistique.