4 minute read

Titelthema

Herzinsuffizienz – was genau ist das? Wenn beim Treppensteigen die Luft knapp wird

Knapp zwei Millionen Menschen sind in Deutschland an einer Herzschwäche erkrankt, was in Fachkreisen als Herzinsuffizienz bezeichnet wird. Was genau versteht man jedoch aus medizinischer Sicht darunter?

Die Herzinsuffizienz beschreibt die verminderte Pumpfunktion des Herzens. Eine Sonderform hat dabei die sogenannte diastolische Herzinsuffizienz, bei der die Pumpkraft des Herzens normal sein kann.

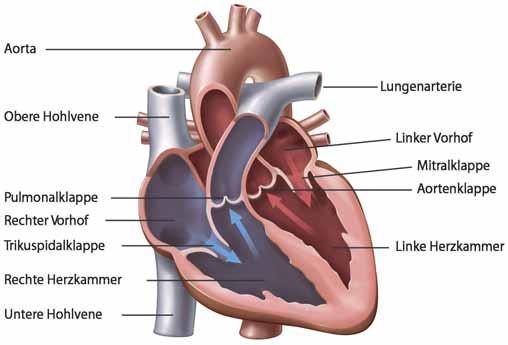

Alle Illustrationen: DHS/medicalARTWORK

Auswirkungen auf den Blutkreislauf

Aufgrund der verminderten Pumpfunktion des Herzens kann es bei der Herzinsuffizienz im Blutkreislauf zu einem Rückwärts- oder Vorwärtsversagen kommen.

Beim Rückwärtsversagen staut sich durch die mangelnde Pumpfunktion des Herzens das Blut zurück, das aus der Lunge und dem Körperkreislauf zum Herz zurückströmt. Der Rückstau führt zu einem Druckanstieg in den Blutgefäßen, wobei mehr Flüssigkeit aus den Gefäßen in das Gewebe gepresst wird. Folgen sind Wassereinlagerungen (Ödeme zum Beispiel in der Lunge oder in den Beinen).

Unter Vorwärtsversagen bezeichnet man bei einer Herzinsuffizienz, dass die Pump

Anatomie des gesunden Herzens (Anschnitt).

funktion nicht mehr ausreicht, um den Körper (Muskulatur, Organsysteme) ausreichend mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Folgen können Atemnot bei geringer Belastung oder gar in Ruhe, allgemeines Schwächegefühl und verminderte Belastbarkeit sein.

Symptome

In Abhängigkeit des Schweregrades und der Art der Herzinsuffizienz können unterschiedliche Beschwerden auftreten, zum Beispiel Atemnot bei körperlicher Belastung wie Treppensteigen. In fortgeschrittenen Stadien kommt es auch bereits in Ruhe zu Atembeschwerden.

Im Weiteren treten bei einer Herzinsuffizienz Wassereinlagerungen (Ödeme) auf, beispielsweise in der Lunge, in den Beinen oder am Fußrücken. Als erste Symptome bemerkt der Patient häufig neben der Abnahme der körperlichen Belastbarkeit, dass die Schuhe nicht mehr passen und er zunehmend nachts zum Wasserlassen aufstehen muss (Wassereinlagerungen der Gewebe fließen nachts in das Gefäßsystem zurück und können über die Nieren ausgeschieden werden). Oftmals schlafen Erkrankte nachts auch mit erhöhtem Oberkörper oder benötigen mehrere Kissen zum Schlafen. Gelegentlich bemerkt der Patient Herzrhythmusstörungen. Allgemeinsymptome sind verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit und Appetitlosigkeit.

Veränderung der Form, der Struktur und der Größe des Herzens bei der Entwicklung einer Herzinsuffizienz durch eine Myokarditis.

A Normal großes Herz (LV, linker Ventrikel) und normal dicke Kammerwand (LVW) B Erweiterte linke Herzkammer und deutlich verdünnte Kammerwand mit abgeschwächter Pumpfunktion

Ursachen

Häufigste Ursache der Erkrankung ist die Verkalkung der Herzkranzgefäße (koronare Herzkrankheit). Diese Ablagerungen/Verkalkungen führen dazu, dass die Gefäße, die den Herzmuskel versorgen, zunehmend verengen. Bei Unterversorgung des Herzmuskels mit Blut ist das Herz nicht mehr leistungsfähig. Ein Verschluss eines Gefäßes kann zu einem Herzinfarkt als weitere Ursache führen. Als zweite Hauptursache gilt der Bluthochdruck (arterielle Hypertonie). Bei Bluthochdruck muss das Herz dauerhaft kräftiger pumpen. Nach längerer Zeit dieser hohen Belastung lässt die Pumpleistung nach. Darüber hinaus sind Herzrhythmusstörungen und erworbene Herzklappenfehler häufige Ursachen.

Seltenere Ursachen sind Defekte der Herzscheidewand und angeborene Herzfehler. Akute Herzmuskelentzündungen können auch zu einer Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel (Perikarderguss) führen. Folgen einer akuten Herzmuskelentzündung können Ursache einer dauerhaften Herzmuskelerkrankung (Kardiomyopathie) sein. Weitere Ursachen dieser sogenannten Kardiomyopathie sind übermäßiger Alkohol-, Drogenoder Medikamentenmissbrauch. Selten führt auch die Nebenwirkung mancher Medikamente zu Herzinsuffizienz, wie mancher Krebsmedikamente, Appetitzügler und Migränemittel (zum Beispiel Ergotamin).

Eine seltene Form einer akuten Herzmuskelerkrankung (Kardiomyopathie) ist die sogenannte Stress-Kardiomyopathie, die meist unmittelbar

Formen der Herzinsuffizienz

Linksherzinsuffizienz: Eingeschränkte Pumpfunktion der linken Herzkammer, die das sauerstoffreiche Blut in den Körperkreislauf zur Versorgung der Muskulatur und der inneren Organe (Gehirn, Nieren, Leber, Verdauungssystem usw.) pumpt.

Rechtsherzinsuffizienz: Eingeschränkte Pumpfunktion der rechten Herzkammer, die das sauerstoffarme Blut zur Lunge pumpt.

Globale Herzinsuffizienz: Kombination aus Links- und Rechtsherzinsuffizienz.

Systolische Herzinsuffizienz: Verminderte Auswurfleistung der Herzkammern, die das Blut in den Körperkreislauf pumpen.

Diastolische Herzinsuffizienz: Die Dehnbarkeit der Herzkammern ist gestört. Diese müssen deshalb gegen einen erhöhten Widerstand gefüllt werden, bevor von dort das Blut in den Körperkreislauf gepumpt wird.

Akute Herzinsuffizienz: Auftreten der Symptome innerhalb von Minuten bis Stunden bzw. weniger Tage.

Chronische Herzinsuffizienz: Die Erkrankung besteht bereits seit Wochen oder Monaten.

Stadien der Herzinsuffizienz

Die Herzinsuffizienz lässt sich je nach Beschwerden in verschiedene Schweregrade einteilen. Am häufigsten verwendet wird die Klassifikation der New York Heart Association (Herzvereinigung New York), die eine Einteilung in vier Stadien vorsieht (= NYHA-Stadien I – IV):

Stadium I: Herzschwäche, die bei körperlichen Alltagsbelastungen keine unangemessene Erschöpfung, Atemnot oder Rhythmusstörung verursacht.

Stadium II: Alltägliche körperliche Belastungen, wie zum Beispiel Treppensteigen, führen über das normale Maß hinaus zu Erschöpfung, Atemnot oder Herzrhythmusstörungen.

Stadium III: Bereits geringe körperliche Belastungen verursachen Erschöpfung, Rhythmusstörungen oder Atemnot.

Stadium IV: Herzinsuffizienz mit Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten und auch in Ruhe. Bettlägerigkeit.

nach einer außerordentlichen emotionalen oder körperlichen Belastung zu einer akuten lebensbedrohlichen Herzschwäche führen kann. Meist sind hiervon ältere Frauen betroffen.

Stoffwechselerkrankungen spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung einer Herzinsuffizienz, zum Beispiel im Rahmen eines Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) sowie einer Überfunktion der Schilddrüse. Ebenso Lungenerkrankungen, wie die Lungenüberblähung (Emphysem) oder die chronisch obstruktive Lungenerkrankung.

Hierbei tritt primär eine Funktionsschwäche der rechten Herzhälfte auf (Rechtsherzinsuffizienz). Chronische Blutarmut (Anämie), chronische Lebererkrankungen oder eine Kurzschlussverbindung zwischen Arterien und Venen (AV-Shunt) können ebenfalls zu einer Herzinsuffizienz führen.

Behandlungsmöglichkeiten

Die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz beruht auf verschiedenen Säulen. Eine wichtige Rolle spielen Medikamente, wie zum Beispiel ACE-Hemmer, Angiotensin 2-Blocker und ARNI, im Weiteren Beta-Blocker und Diuretika.

Weitere Möglichkeiten sind rhythmologische Therapien (Beseitigung einer Herzrhythmusstörung, beispielsweise Vorhofflattern/-flimmern) oder auch das Einsetzen eines 1- oder 2-Kammer-Schrittmachers bei dauerhaft zu niedriger Herzfrequenz. Ein neueres Therapieverfahren ist das Einsetzen eines 3-KammerSchrittmachers zur zeitgerechten Aktivierung der Vorhöfe und beider Herzkammern, die sogenannte Resynchronisationsbehandlung. Diese Geräte haben oft auch einen Defibrillator eingebaut, da bei hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auftreten können.

Als ursächliche Behandlungsoption kommt ein Aufdehnen verengter Herzkranzgefäße mit Einsetzen eines Platzhalters (Stent) zum Einsatz, gegebenenfalls ist eine Bypass-Operation erforderlich.

Defekte Herzklappen müssen operativ ausgetauscht oder können heute durch minimalinvasive Maßnahmen in ihrer Funktion gebessert werden.

Im Weiteren ist eine medikamentöse Einstellung bei einer Bluthochdruckerkrankung und die optimale Behandlung (mit)- verursachender Stoffwechselerkrankungen notwendig. Substanzen, die den Herzmuskel schädigen, müssen vermieden oder abgesetzt werden.