La

classe inversée et le temps de formation en présentiel pour le personnel soignant

Céline Josserand IS en soins de plaies, Vesselina Avramova IS en soins de plaies, Marie-José Roulin Adjointe à la direction des soins Direction des soins, programme plaies et cicatrisation

Début Fin..... Formation obligatoire

E-learning de 30min Atelier pratique de 45 min sur le terrain

N= 27 personnes ont répondu aux questionnaires transmis avant et après l'atelier

Implémentation de la thérapie à pression négative

Création d'une affiche

Création d'unTuto <2min

A8

Journée Qualité 2022

Projet de soins anticipés avec l’aide d’un jeu des valeurs

Expérience en soins aigus oncologiques, DONCO, unité 7BL

CONTEXTE

Etablir un projet de soins anticipés (ProSA) permet de connaitre, de respecter les valeurs et préférences des patients pour les soins et traitements à venir. Il est toutefois difficile de parler des démarches pour la fin de vie, tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

OBJECTIFS

Intégrer l’avis (la vie) du patient et ses priorités en encourageant la parole .

Favoriser des décisions partagées, en préservant l’autonomie des personnes.

Renforcer les compétences relationnelles des soignants.

METHODE

Formation, complétée par un encadrement clinique et des séances d’intervision, pour 11 infirmier-ères et 1 médecin adjoint.

Utilisation du jeu de cartes «Anticip’action» (développé en collaboration avec UNIGE, et le soutien de la fondation privée HUG).

Réalisation de 1 à 3 entretiens par patient.

CONCLUSION

RESULTATS

Après 12 mois : 27 patients au total. 1 entretien pour 12 patients. 2 entretiens pour 9 patients. 3 entretiens pour 6 patients.

11 patientsont élaboré des directives anticipées.

Lieux des entretiens : 63% en chambre. 24% en bureau. 13% en loggia.

Participation du proche : 6 patients.

Durée moyenne par entretien: 55 minutes.

*Commentaires des infirmier.ères

Cette intervention innovante dans un service stationnaire en oncologie est prometteuse. Elle a permis de mettre en place des plans de soins personnalisés, avec une visée centrée sur la qualité de vie exprimée par la personne. Les souhaits orientent également les soins quotidiens.

PERSPECTIVES

Cette démarche enrichit l’offre d’anticipation des soins aux patients. Ces résultats complèteront ceux d’autres études menées en milieu ambulatoire afin d’affiner l’intervention de soins et d’émettre des recommandations pour la pratique. Des réflexions pour la proposer à d’autres secteurs du service d’oncologie sont en cours.

A13

Journée Qualité 2022

BRUYERE David¹; BERRET Pierre-André¹; MARCIONETTI-RUSCONI Sylvie¹; PAUTEX Sophie² ; FERNANDEZ Eugenio¹; BOLLONDI PAULY Catherine² - ¹DONCO, ²Centre de Soins Palliatifs et Soins de Support

La sémantique au service de la réutilisation des données cliniques

Des données massives, une réutilisation limitée

Les données générées dans l’hôpital sont de plus en plus nombreuses, mais leur réutilisation à d’autres fins que l’activité clinique reste limitée et coûteuse.

L’hôpital a de plus en plus besoin de pouvoir réutiliser efficacement ces données, pour remplir des registres, pour la recherche, pour l’amélioration de la qualité, etc.

Data

Combien d’enfants souffrent ils d’une fracture mal guérie?

Une solution

Constituer la liste de toutes les variables cliniques structurées produites dans les HUG.

Choisir des standards reconnus qui permettent de représenter le plus fidèlement ces variables.

Encoder ces variables en les liant à des codes issus de ces standards.

Vaste Compositionnel

Des barrières

Digitalisation Encodage

R40.2 Coma

T57.0 Effets toxiques de l’Arsenic et de ses composés

E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

La digitalisation et l’encodage des données ne suffisent pas pour gérer la complexité du monde réel. Il est nécessaire d’adopter une stratégie qui permette de représenter, stocker et réutiliser les informations cliniques, en s’affranchissant des limitations techniques.

Cette stratégie doit remettre la sémantique au centre de la problématique des données.

International

Des résultats

Combien d’enfants souffrent ils d’une fracture mal guérie?

Sémantique

Réponse

L’encodage des données structurées dans le langage SNOMED CT permet:

• Une sémantique indépendante de la technique.

• Moins de perte d’information liée à l’encodage.

• Un langage unifié pour représenter l’information.

• La réduction du nombre de variables différentes.

Données structurées

Journée Qualité 2022 B01

Christophe Gaudet Blavignac, Julien Ehrsam, Cyrille Duret, Nikola Bjelogrlic, Christian Lovis

formelle Données

90%

65’000

24’500

variables HUG

concepts SNOMED CT

Accompagnement des apprentis :

Journée

B06

Qualité 2022

transition

le monde professionnel

Une

vers

à travers la démarche éthique

CONSTAT Nécessité de compétences éthiques La réalité du monde soignant Difficultés d’adaptation OBJECTIFS Favoriser la réflexion éthique Susciter le plaisir du métier * La qualité des soins comme une réelle compétence

Former les référents aux outils d’apprentissage Identifier le niveau de l’étudiant Apporter des outils d’accompagnement Etablir une relation de confiance

Evaluation des résultats du projet dans 2 ans Déployer le projet sur l’ensemble des HUG

Charline COUDERC (RS) Coralie PEILLEX (ARS) Claire THABUIS (RES) Maria MOSTAJO (ASSC/FPP) Audrey TOXÉ (Adjointe RRH) D-RG – Hôpital de Loëx

MÉTHODE

PERSPECTIVES

PROJET PILOTE INTERPROFESSIONNEL EN CHIRURGIE VISCERALE

Chirurgie ; 2 : COSPA ; 3 : CSPSS

Suivi des indicateurs et réajustement

Soutien des proches

Discussion interprofessionnelle facilitée

Interventions groupées soins palliatifs généraux

Offrir des soins palliatifs précoces et suivre les recommandations de prises en charge

Soulager les symptômes, soutenir les proches, adapter les trajectoires de soins aux besoins et anticiper la prise en charge des

Soutenir le développement des compétences de l’équipe interprofessionnelle à dispenser des soins palliatifs généraux.

Améliorer la collaboration avec le réseau de soins palliatifs spécialisés.

« OFFRIR PRÉCOCEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE SUPPORT EN CHIRURGIE VISCÉRALE »

Séance d’information à l’équipe médico soignante

2 infirmières en CAS soins palliatifs en cours

Concept de soins palliatifs précoces et recommandation de prises en charge

Screening des patients et présentation au colloque

E-learning : « PROSA » et « soins palliatifs pour tous »

CONCLUSION :

Un soutien clinique par une infirmière spécialisée du CSPSS et une infirmière spécialisée en soins palliatifs

La dynamique est lancée ! Les soins palliatifs s’intègrent petit à petit dans la culture du service facilitant les discussions interprofessionnelles.

Les consultations de soins palliatifs spécialisés sont initiées.

PERSPECTIVES :

L’implémentation de ces pratiques innovantes répondant précocement aux besoins des patients pourra être déployée sur l’ensemble des unités de chirurgie viscérale.

Journée

B11

Qualité 2022

Consultation COSPA

ALAMERCERY France1, BOLLONDI PAULY Catherine2, BUCHS Sonia1, BUCHS Nicolas, COCAULT DUVERGER Cécile1, ESCHER Monica2, HENTSCH Lisa2, LIOT Emilie1, PAUTEX Sophie2, RIS Frédéric1, ROCH BARRENA Florence1 , SZARZYNSKI BLOCQUET Alexandra3, TOSO Christian1 1 : Département de

Prévenir ou Accepter le risque de chute?

DEGREMONT Christine IRES, HOXHA Mirjeta QO /Département des Neurosciences Cliniques /Service de Neurochirurgie

METHODE :

CONTEXTE:

Unité spécialisée avec accueil de patients avec troubles cognitifs et atteintes dorsolombaires Impact potentiellement mortel de la chute chez les patients de neurochirurgie ( EIG)

Taux de chute de 8,9 ‰ pour l’unité VS pour le département 6,2‰ ( année 2021/2022)

OBJECTIFS :

Comprendre le contexte des chutes, les facteurs contributifs (patient/unité/infrastructure) associés aux chutes

Agir sur ces facteurs pour mieux prévenir-limiter les chutes et leurs conséquences

RESULTATS

80% des patients sont des patients uni chuteurs 74% des chutes ont lieu en chambre; 36% des chutes ont lieu lors du transfert ; 26% debout et 18% du lit 40% des patients chutent entre J0 et J1 de l’admission 69% en 2021 de taux de détection du risque de chute , 76% en 2022 65% des patients chuteurs sont des opérés du rachis; 35% sont des opérés du crâne 65% ont des troubles de cognition ou de perception 80% ont des troubles de la mobilité (transfert et mobilité) 55% ont une altération de la fonction d’élimination

PLAN

D’ACTION

Analyse des données TBO Analyse approfondie des chutes sur l’année 2021&2022 par une collaboratrice Analyse en équipe interdisciplinaire Revue des contres mesures mise en place à disposition Benchmarking Eléments de l’EIG

Identifier lors du HUDDLE en interdisciplinaire

• les facteurs aggravants • l'équilibre, la capacité de transfert, la mobilité Déterminer lors du HUDDLE l'acceptation ou non du risque de chute selon l’algorithme pour déterminer les contre-mesures Réaliser les 1ers levers des spondylodèses par les physio à J1 et J2 Evaluer le risque de chute dès l’admission et réévaluation de la contre-mesure du choix quotidien Anticiper les besoins d’élimination Réaliser des ateliers positionnement–transferts pour les soignants Sensibiliser les nouveaux collaborateurs Améliorer les moyens de contre-mesures Suivi mensuel là travers dynamo et au quotidien sur le HUDDLE

PERSPECTIVES :

Diminution du taux de chute Discussion avec le groupe chute

Journée Qualité

B16

2022

Tapis sonnette

Matelas alarme Tapis de sol

Gouvernance registres cliniques aux HUG

LUBBEKE Anne*, BRIOT Pascal**, OURAHMOUNE Aimad Eddine**, VON PINOCI Marina**

*Département de chirurgie **Service Qualité des soins

Situation de départ

En 2019 et 2020 deux enquêtes ont été menées :

o Rapport sur le clinical data management : organisation hétérogène en termes de % de temps dédié aux registres, de profil professionnel des data managers et de compétences

o Rapport sur l’état des lieux des registres cliniques (recensement) : les registres sont en croissance et leur répartition varie entre les différents départements

Résultats et livrables

En mai 2022 le Comité registres a été créé. Pourquoi ?

o Pour améliorerl’efficacité et l’efficiencedes registres cliniques nouveaux et existants

o Pour améliorer l'intégration des registres HUG dans le système d'information clinique des HUG et dans les registres multicentriques

Qu’est-ce que le comité fait?

o Aide à la création et gestion des registres o Priorise le développement des registres o Élabore un workflowpour la demande de création/participation à un registre clinique o Valide et met à jour les outils et les documents de la gouvernance

o Crée et maintient un programme de formation spécifique pour les cqDM des registres cliniques (hors recherche)

o Crée et soutient le collège des clinical quality data managers (CODM)

Recommandation d’amélioration

En octobre 2020 des recommandations pour améliorer la gouvernance des registres cliniques ont été acceptées par la Commission Qualité des Soins :

o Créer le rôle de “clinical quality data manager” et leur cahier des charges (niveaux junior et senior) et fonction SEF

o Développer une formation interne spécifique

o Former un collège des data managers

o Créer une "charte d’utilisation des registres" définissant rôle et responsabilités du responsable de registre et des HUG

o Élaborer un workflow pour la demande de création/participation à un registre incluant une échelle de priorisation

o Gérer les registres via la plateforme institutionnelle des registres cliniques

o Intégrer les clinical quality data managers (cqDM) dans les équipes cliniques (CDI)

o Communique à la Commission qualité sécurité (CQS) les problématiques de gestion identifiées des registres cliniques o Fourni un rapport annuel à la CQS sur les registres cliniques o Communique les mises à jour et changements

Qu’est-ce qui a été produit jusqu’à présent ?

o Définition HUG des registres clinique o Profil des cqDM approuvé par les RH o Demande de participation et critères de pertinence o Plan de création /Plan de participation des registres cliniques o Page intranet

o Échelle de priorisation (en phase de validation) o Programme de formation pour les cqDM (disponible dans Espace carrière HUG) o Collège des cqDM o Liste des registres dans DPI register

Journée Qualité 2022 B18

Visitez notre page intranet http://www.intrahug.ch/groupes/registres-cliniques

Un patient traverse deux structures de soins sans travers !

1Département de Chirurgie, 2Service d’Anesthésiologie

CONTEXTE

Suite à l’analyse des déclarations d’incidents lors des transferts de patient.es entre le département de chirurgie et les SINPI (département de médecine aiguë), une réflexion a été menée conjointement en vue d’améliorer la communication interprofessionnelle au travers des transmissions

OBJECTIFS

Améliorer la communication entre professionnel.les de deux entités différentes

Transmettre les informations pertinentes et structurées

Assurer la sécurité du patient lors de la transition délicate dans la continuité de sa prise en charge

METHODE

Implication d’une infirmière de chaque spécialité pour comprendre les réalités et priorités de chaque service Construction d’un outil de transmissions orales sur la base des réflexions communes selon SBAR2

Mise en productivité de l’outil et évaluation par le questionnaire de satisfaction

INDICATEURS DE SUIVI

Titre

Noms des auteurs et département/service

Sous-titre si vous le souhaitez

Besoins

Sécurité des soins

Équipements Cockpit DPI

Responsabilité professionnelle Communication Information patient complète

Partage d’expériences

Outil de transmissions structurées

Surveillance et soins spécifiques

Reformulation

Ensemble pour notre patient

Satisfaction des patient.es, des équipes, déclarations d’incidents, documentation DPI, amélioration de la collaboration interprofessionnelle entre les équipes du D Chir et SINPI

CONCLUSION

Cet outil de transmissions orales garantit la continuité des soins dans une approche cohérente, une vision et une démarche transversale sécuritaire en respectant la spécificité de chaque structure

PERSPECTIVES

L’outil de transmissions sera adapté afin d’être proposé dans d’autres structures de soins

Journée

B22

Qualité 2022

Roch Barrena Florence1 , Roset Nathalie1 , Trbic Bozana2, Ferrari Sandra2 , Barrionuevo Vial Karen1, Fernandes Jesus1, Fontaine Iampieri Carole2, Vermeulen François1 ,Walder Bernard2 , Triponez Frédéric1 , Alamercery France1

SBAR2

Intégration des soins palliatifs en cardiologie auprès des patients insuffisants cardiaques

Aurélie Schneider Paccot1, Céline Artigue1, Armelle Delort1, Catherine Bollondi Pauly2, Dre Lisa Hentsch3 et Dr Philippe Meyer1

1Service de cardiologie, Département de médecine, 2 Direction des soins, 3 Service de médecine palliative, Département de réadaptation et gériatrie.

Contexte

Pour améliorer la qualité de vie et la qualité des soins, l’équipe d’insuffisance cardiaque collabore avec l’équipe de médecine palliative. Le but est d’introduire précocement les soins palliatifs dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques sévères selon les recommandations nationales et internationales.

Méthode

• Lors des consultations d’insuffisance cardiaque:

• Utilisation de la question surprise « Vous ne seriez pas surpris si le patient décédait dans les 12 mois à venir » pour introduire une approche palliative

• Evaluation initiale des symptômes au moyen de l’échelle ESAS

• Dépistage des patients pouvant bénéficier d’une prise en charge palliative spécialisée par le P-Cares

Objectifs

• Permettre au patient d’exprimer ses valeurs et ses préférences dans une démarche d’anticipation des soins

§ Amener le patient à amorcer une réflexion sur le plan de soin anticipé et les directives anticipées

§ Offrir un soutien global adapté aux familles

§ Favoriser la continuité des soins de façon pluridisciplinaire tout au long du parcours de soin du patient

§ Développer et renforcer nos compétences professionnelles en soins palliatifs généraux

Conclusion

• Consultation conjointe entre le médecin cardiologue et le médecin palliativiste pour les patients identifiés

• Planification de consultation de soins palliatifs pour les patients en bilan prétransplantation et pré-implantation d’une assistance ventriculaire gauche

• Séances de coaching et de formation continue par l’équipe pluri-professionnelle des soins palliatifs

Résultats

Nombre de patients insuffisants cardiaques ayant bénéficiés d’une consultation de soins palliatifs

Ambulatoire Pré-transplantation / Pré LVAD

Nous travaillons à implémenter une culture centrée sur les priorités du patient tout au long de sa maladie.

Les patients sont satisfaits d’être précocement impliqués dans leur prise en charge palliative et l’équipe soignante apprécie de pouvoir échanger sur des cas difficiles et prendre les décisions en interdisciplinarité afin de maintenir le suivi jusqu’à la fin de vie.

La suite de notre intervention consistera à évaluer la satisfaction du patient et de ses proches avec leur prise en charge, l’impact sur la trajectoire de soin, le nombre d’hospitalisations et le rapport coût-bénéfice.

Journée Qualité 2022 B 42

0 5 12 3 6 8 0 10 20 2020 2021

2022 (en cours)

La gestion du risque infectieux par les Indicateurs au bloc opératoire

CONTEXTE

L’infection du site opératoire représente entre 20 et 33% des infections associées aux soins

Les soins prodigués sont de nature plurimodale et interprofessionnelle C’est pourquoi, la prévention des infections est une démarche collective nécessitant une culture commune du risque infectieux et une maîtrise des recommandations.

OBJECTIF

Mesurer de façon continue et dynamique certains indicateurs significatifs reflétant la qualité de la prise en charge du risque infectieux au bloc opératoire afin de rendre leur amélioration pérenne et visible.

METHODE

Rédaction du référentiel «zone patient» (ZP) adapté au contexte des soins en salle d’opération selon l’OMS

Sessions d’observance de l’HDM (Hygiène Des Mains, méthode OMS) avec feedback mensuel aux équipes

Contrôle de la qualité du bio nettoyage par ATPmétrie (6 écouvillonnages par bloc et par mois) enrichi de prélèvements microbiologiques sur gélose à visée pédagogique avec feedback mensuel aux équipes

Ex d’Indicateur «HDM» selon les 5 indications Taux d’observance 2022 (N=355 50% IC95 [ 44.9% 55.3%]

Ex d’indicateur «Maîtrise de l’environnement» (N= 192) Norme EN 17141

CONCLUSION et PERSPECTIVES

L’implémentation d’indicateurs en prévention des infections aux blocs opératoires permet de comprendre la Zone patient et d’impliquer les personnels et l’encadrement dans l’amélioration de leur pratique collective Ces indicateurs, démontrent une tendance à l’amélioration et ont vocation à évoluer vers des indicateurs et des analyses plus académiques Tout en ouvrant la porte au management par la qualité, leurs restitutions devront s’accompagner de projets d’amélioration et font partie intégrante de la culture de la sécurité du bloc opératoire de demain.

Journée

B32

Qualité 2022

BOUGHANMI, N., JESUS SILVA ,T., CALLONI, A., VECCHIA, E., DANIEL, E., PERNIN, E., BARBAU THORENS, E., SOLDEVILLA, J., PERREARD, M., JOUBERT, D. / DS Bloc pôle pratiques professionnelles

victimesd’arrêtscardio-respiratoires(ACR)extrahospitaliers

CONTEXTEETPROBLEME

1.~450ACR/animpliquantunappelau144,dont~250qui sontréanimés/an

2.Moyensderéponsemisenœuvreconsidérables: Ambulances,SMUR,hélicoptère,cardiologieinterventionnelle ±ECMO,soinsintensifs,réhabilitation…

3.Unesurvieàlasortiedel’hôpitalquiestbasse:moins de10%en2010avecunétatneurologiqueparfoismauvais TempsentrelecollapsusetledébutduMCEtroplong, qualitéduMCEinsuffisante

METHODE

Améliorerletauxde reconnaissancedesACRà réanimerounondurant l’appeld’urgencel’appel

Régulateurs

Améliorerdélaid’initiationduMCEettaux d’assistancetéléphoniqueauMCE

Initieretaméliorerl’engagement despremiersrépondants

OBJECTIFS

Améliorerletauxdesurvie

Reconnaitreplusde90%desACRàréanimeràl’appel

InitierMCEdansles120secondes

AssistertouslesACRàréanimer

Engagerles«first»pourtouslesACRàréanimer

RESULTATSintermédiaires

1.TauxdedétectiondesACR:2016:44.6%-2022:60.0%

ApplicationMomentum(mobilisation premiersrépondants)

ApplicationUrgentime(vidéo)& SARA(vidéosdedémonstration)

R.LARRIBAU/F.GUICHE/D.BOUSSARD

Témoinet Patient

4.Retouràlacirculationspontanée:2016:42.9%-2022:55.1%

2.Tauxd’engagementdespremiersrépondants:2020:40.7%-2021:41.2%5.Tauxdesurvie:2010:6.9%-2016:13.6%(police)-2018:17%(réanimationguidéetel)

3.Tauxdeguidagedesmanœuvresréanimation:encours

CONCLUSION

AugmentationdutauxdereconnaissancedesACRàl’appel–dutauxderetouràlacirculationspontanée–dutaux desurvie

Orientationprogressivedepuisdenombreusesannéesversunerégulationhauteperformanceavecungainde tempsaubénéficedupatientetdoncd’uneaméliorationdesasurviesansséquelleneurologique

PERSPECTIVES

Atteindre80%detauxdereconnaissancedesACRàréanimeràl’appel

Atteindreunesurvieenbonétatneurologiqueenpermanence~30%

Atteindreundélaide8minutesentreledécrochédel’appeletl’arrivée d’unprofessionnelsurplace

JournéeQualité2022 B36 Développementd’unprocessusqualitéenrégulationpouraméliorerlasurviedespatients

Télécommunication

Processus Informatique-

Arrivée de bébé

Pose du harnais de Pavlik

Le numérique au service de la maladie luxante de la hanche en pédiatrie

Bit Sandrine , Chappey Christelle, Gagnot Stéphanie, Vergnon Marilyn , Viloux Aurélie

DFEA / Salle de plâtre pédiatrique orthopédie

Pose du diagnostic médical et enseignement infirmier structuré pour l’habillement , le change, l’allaitement, le portage …

Parents submergés par les émotions qui recevront beaucoup d’informations pour n’en retenir qu’une partie

Questionnement qui augmente à la maison, malgré une brochure mise à disposition.

«Comment je l’allaite ?»

«On ne pourra plus lui donner son bain?»

«Comment je l’habille?»

Création d’un QR code sur la brochure qui dirige les parents vers nos vidéos. «Merci pour vos vidéos , on ne se sent plus tout seul»

Comment aider ces parents face à cette détresse ?

Nous filmons les procédures avec les bons gestes à acquérir

DFEA Département de la femme de l’enfant et de l’adolescent

Journée Qualité 2022 B02

23ème

INTERVENTION

L’entretien infirmier en réhabilitation cardiaque : un test encourageant

Maryne Boënnec, infirmière; Enora Livron, infirmière; Nelida Rayneau, Responsable d’équipe de soins;

Céline Ventose, adjointe de la responsable des soins; Dre ElenaTessitore, médecin adjointe cardiologie; Dre Eliana Hanna Deschamps, médecin adjointe réadaptation et médecine interne SERVICE DE MÉDECINE INTERNE ET DE RÉADAPTATION BEAU SÉJOUR 3DK

Face à une augmentation des personnes ayant subi un événement cardiovasculaire et afin de répondre aux besoins de la population genevoise, un programme de réadaptation cardiaque stationnaire a vu le jour à l’hôpital de Beau Séjour.

Ce programme interdisciplinaire sur trois semaines a été développé en collaboration entre les services de cardiologie, de chirurgie cardio-vasculaire et de médecine interne et de réadaptation

Dans ce cadre, l’équipe infirmière propose, aux patient es et à leurs proches aidants, des entretiens hebdomadaires.

OBJECTIFS

Diminution des risques de récidive Prise en soins individualisée des facteurs de risque cardiovasculaires

Patient acteur de sa prise en soins

1er entretien

• Obtenir le consentement du patient

• Faire un point de situation sur la compréhension de la maladie cardiaque, des facteurs de risque cardiovasculaires

• Partager le vécu de la situation avec le patient.

• Evaluer ses besoins

• Fixer un objectif personnalisé en lien avec le facteur de risque déterminé

Respect

confiance Esprit d’équipe Reconnaissance

RESULTATS

2ème entretien

• Faire un point de situation sur la réalisation de l’objectif fixé

• Réajuster en fonction des besoins du patient

• Si l’objectif atteint : en fixer un nouveau

• Laisser un temps de parole libre, expression sur le vécu de l’hospitalisation

3ème entretien

• Faire un bilan sur l’atteinte des objectifs avec un feedback des 3 semaines

• Préparer la sortie : Expliquer les traitements au patient, l’orienter ainsi que les proches aidants vers les associations, les spécialistes, les groupes de maintenance d’activités physiques partenaires

• Evaluer de manière pertinente les interventions via 2 questionnaires.

Phase de test auprès de 10 patients :

• Meilleure adhésion thérapeutique et prise de conscience de la maladie et ses facteurs de risque cardiovasculaire

• Partenariat de soin avec les infirmières formées en éducation thérapeutique et l’équipe interdisciplinaire

• Interventions préventives et éducatives (des contacts pour des différentes associations partenaires après l'hospitalisation)

• Intégration des proches aidants permettant aux patients la poursuite de leurs objectifs après le retour à domicile

• Reconnaissance du leadership et du rôle spécifique de l’infirmière en réadaptation cardiaque

Egalité et inclusion B03

Journée Qualité 2022

Gestion du stress: un atelier d’apprentissage à la safe place

Cadre favorisant la transmission des outils d’autohypnose

Espace de ressourcement dans un programme de perte de poids •

consultations individuelles en hypnose • constitution de groupe de 5 patients • 5 foisx1h30/semaine

Outil concret, utilisable facilement et adapté à chacun

Partage entre pairs

Entrainement guidé

Tâche à domicile

Acquisition des compétences améliorant l’autonomie et la confiance en soi

«Je suis en chemin petit à petit de faire appel, facilement à mes ressources internes dans les moments difficiles et avoir conscience de mon état d’être de mieux en mieux». Michèle, 42 ans

«Le conflit dans mon corps et mon esprit se réduit dans le temps, parce que j’ai développé un regard différent, celui d’acceptation, me réapproprie moi-même dans le sens positif». Sophie, 35 ans

Première session réalisée en 2022

• Ouverture possible sur tout public en situation de stress

Journée Qualité

B07

2022

Anna Toumanova, Valérie Blyweert, Catherine Haenni, Nathalie Fraile, Unité d’Education Thérapeutique du Patient, Département de médecine

2

•

•

•

Induction

Transe: Safe place

Retour

∙

∙

∙

DES PAYS À FAIBLE ET MOYEN REVENU ET/OU VIVANT DES CRISES HUMANITAIRES

CONTEXTE

537 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde

Dans les centres de réhabilitation physique du Comité International de la Croix Rouge (CICR), 20 40% des amputations sont le fait des complications du diabète

3/4 dans des pays à faible et moyen revenu (PFMR)

CONSTAT :

50 70% des amputations non traumatiques sont causées par le diabète

La majorité des amputations sont évitables par une détection et une prise en charge précoces

Les systèmes de santé et le personnel de santé doivent renforcer la prise en charge interprofessionnelle des personnes atteintes par le diabète et garantir la continuité des soins

OBJECTIFS

• Renforcer et améliorer la prise en charge interprofessionnelle des personnes vivant avec le diabète et atteintes de complications au niveau des pieds

• Promouvoir une approche biopsychosociale, centrée sur les compétences cliniques et de réhabilitation

• Former les professionnel le s de santé des PFMR où les HUG, le CICR et des organisations humanitaires sont déjà impliqués dans des projets concernant la prise en charge des personnes souffrant de maladies non transmissibles

METHODE

• Analyse des besoins de formation des professionnel le s de la santé

• Analyse des expériences passées, besoins et projets pilotes

• Constitution d’un groupe d'expert e s des HUG et du CICR avec des partenaires externes: D Foot International, Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM), Médecins Sans Frontières (MSF)

• Création d’une formation en ligne par le groupe d’experts

• Contenu basé sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les preuves scientifiques et les directives pour la gestion des personnes vivant avec un pied diabétique dans les PFMR et les crises humanitaires

RESULTATS

• Elaboration d’une formation en ligne d’autoapprentissage testée et validée par les expert e s et des utilisateur trice s du terrain.

• Parcours d'apprentissage composé de 18 modules, avec comme objectifs de

• mettre en œuvre une approche holistique et interprofessionnelle pour répondre aux besoins sociaux, psychologiques, cliniques et de réadaptation des personnes vivant avec le diabète et de prévenir toute complication

• renforcer les connaissances, les compétences techniques et les attitudes pour soigner et soutenir les personnes vivant avec le diabète et souffrant de plaie(s) au pied

PUBLIC CIBLE:

Personnel infirmier, médical, de réhabilitation physique, professionnel le s de la santé mentale et autres personnes impliquées dans la prise en charge des personnes vivant avec un diabète

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

• Création d’un partenariat interinstitutionnel, interprofessionnel, académique et international

• Elaboration d’une formation interprofessionnelle en ligne à l’attention de multiples professionnels de la santé pouvant être utilisée tant dans les contextes de l’humanitaire, dans les PFMR qu’aux HUG.

• Participation au renforcement des compétences et l’amélioration globale de la prise en charge des personnes vivant avec le diabète dans les PFMR et dans des contextes humanitaires

• Traduction en français et ukrainien dès que possible

• Utilisation du matériel de la formation aux HUG et dans différents projets internationaux des HUG

• Formation présentielle des équipes du CICR travaillant au Liban, en Syrie et en Iran (mars 2023)

• Evaluation de l’enseignement par les apprenant e s

• Soumission pour l’accréditation du cours par l’Université de Genève

1 Service de Médecine Tropicale et Humanitaire, DMPR, HUG ; 2 Unité santé, CICR ; 3 Programme de Réhabilitation Physique, CICR ; 4 Learning and Development, CICR ; 5 Programme des Soins de

Primaires, CICR ; 6 Programme Santé Mentale et Soutien Psychosocial, CICR ; 7 Programme des Hôpitaux, CICR ; 8 Service d’Endocrinologie Diabète, Nutrition et Education thérapeutique du Patient, HUG ; 9 Programme Plaies et Cicatrisation, HUG

Journée

2022 B12 GESTION DES PERSONNES AVEC UN PIED DIABÉTIQUE : FORMATION INTERPROFESSIONNELLE ET INTERINSTITUTIONNELLE À DESTINATION

Qualité

Aebischer Perone S1,2, Castellsague Perolini M1, Benyaich A3, Carvalho J4, Monroy A5, Miller S6 , Giebsen Y7 , Jornayvaz F8 , Vuagnat H9, Dromer C2, Chappuis F1

Santé

Présence gériatrique au Heart Team

: une avancée !

¹Centre de médecine de l’âge avancé, ²Service de gériatrie, 3Service chirurgie cardio vasculaire, 4Service de cardiologie

Résultats

CONTEXTE

Les valvulopathies cardiaques sont plus fréquentes à un âge avancé. Le pronostic est défavorable avec un taux de mortalité atteignant 50% à deux ans chez les patients âgés de plus de 75 ans souffrant d’une sténose aortique sévère symptomatique non traitée

OBJECTIFS

La collaboration entre cardiologues, chirurgiens cardio vasculaires et gériatres joue un rôle important pour déterminer quels patients sont les plus susceptibles de bénéficier d’une prise en charge percutanée, chirurgicales, ou pour qui un traitement conservateur est l’option la plus raisonnable

METHODE

L’unité de gériatrie de liaison (UGL) participe au colloque multidisciplinaire Heart team (HT) des HUG depuis le mois de janvier 2022. Le but de cette étude est de décrire la population évaluée par l’UGL au HT et d’évaluer l’apport de sa participation

CONCLUSION

Décisions

UGL favorables pour une PEC percutanée ou chirurgicale : 37/44 (84.1%)

Percutanée 21 (47.7%%) Chirurgie 5 (11.4%) Traitement conservateur 11 (25%)

Décisions

UGL non favorables pour une PEC percutanée ou chirurgicale : 7/44 (15.9%) 4/7 (57.1%) : avis partagés par le HT 1/7 (14.3%) : TAVI, non effectué (patient parti contre avis médical) 2/7(28.6%) Chirurgie, 1 bonne évolution, 1 défavorable

Concernant les patients ayant bénéficié d’une PEC percutanée (MitraClip et TAVI, n=21 patients):

Concernant les patients ayant bénéficié d’un TAVI (n=17 patients):

sexe âge MMS BPCO (H+F) Score STS (H+F) Euroscore II (H+F) n=10 H (47.6%) n=11 F (52.4%) 83.1 ±4.7 84.9 ±6.5 27.0 ±1.4 25.5 ±2.4 Non 14 Oui 7 4.5 ±3.2 8.0 ±14.0 Succès à 30j Décès AVC Autres complications vasculaires 14/17 (82.4%) 0/17 2/17 (11.8%) 2/17 (11.8%)

L’implication récente de l’UGL a permis de mettre en évidence et de prendre en charge les principaux syndromes gériatriques présents chez une majorité des patients. Elle a aussi permis de contribuer à l’organisation du suivi post-intervention, non seulement sur le plan médical (suivi cognitif, nutritionnel, mobilité ), mais également sur l’organisation de la sortie en investiguant les personnes ressources pour le patient et en décidant de l’orientation (réadaptation ou domicile avec aide)

PERSPECTIVES

Il est important de poursuivre cette évaluation gériatrique afin de permettre une PEC pluridisciplinaire du patient âgé souffrant de valvulopathie cardiaque.

Journée

B17

Qualité 2022

Sara Yunus Ligozat¹, Thierry Chevalley², Christoph Huber3, Mustafa Cikirikcioglu3, Georgios Giannakopoulos4, Marco Roffi4, Christophe Graf1, 2, Stéphane Noble4 ,

Moi et mes médicaments

Un outil pour faciliter la communication soignant/patient autour du traitement

CONSTATS

• 50% des patients, toutes maladies confondues, ne prennent pas leurs médicaments tels que prescrits (OMS)

• Pour communiquer avec les patients autour des médicaments, les soignants ne posent souvent qu’une seule question : «Vous prenez bien vos médicaments ?» Réponse … oui !

MÉTHODE : enquête qualitative

18 soignants

6 patients

• Difficultés d’identifier les patients ne prenant pas leur traitement

• Vécu de frustration, de déception, sentiment d’inutilité, d’échec

• Difficultés à comprendre les patients et à communiquer avec eux

• Crainte que les soignants réagissent négativement s’ils disent qu’ils ne prennent pas leurs médicaments ou que cela ait un impact sur leurs relations

• Sentiment d’être freinés à partager leurs difficultés d’adhésion avec leurs soignants

OBJECTIFS

Faciliter la communication autour des médicaments !

• Donner confiance aux soignants pour aborder le délicat sujet de la prise des médicaments

• Aider les soignants à approfondir leurs entretiens autour des médicaments et à créer les conditions pour que les patients se sentent libres et en confiance pour s’exprimer

• Aider les soignants à mieux comprendre les patients pour affiner la justesse de leur accompagnement

Pour explorer le vécu et les priorités des patients …

12 thèmes d’exploration 50 questions ouvertes

Un médicament, c’est quoi pour vous ?

Dans quelle mesure est ce important pour vous de prendre des médicaments ?

Quels autres traitements, ne figurant pas sur votre ordonnance, prenez vous ?

Dans quelle mesure vos médicaments influencent ils vos projets de vie ?

A qui parlez vous de vos médicaments ?

Qu’est ce qui vous aide / vous freine pour prendre vos médicaments ?

RESULTATS

Côté patients

« J’ai posé des questions que je n’aurais pas osé poser spontanément. J’ai maintenant une vision plus large du patient »

« Ça m’a hallucinée ce qu’elle m’a dit. Je la connais depuis plusieurs années et je ne m’occupais que de son asthme, pas de ce qui lui pose problème »

« Je n’ai pas parlé pour faire plaisir aux soignants mais pour dire ce qui est important pour moi »

RESULTATS

Côté soignants

« Je n’aurais pas parlé de mes traitements parallèles sans les cartes »

« J’ai plus parlé, d’habitude c’est plus l’infirmière qui parle ! »

« Il faudrait donner cet outil aux médecins, s’ils me comprenaient mieux ça m’éviterait de prendre des antidépresseurs »

CONCLUSION

PERSPECTIVES

Les thèmes et les questions ouvertes sont très aidantes pour les soignants

de cet outil libère la parole des patients

permet ensuite aux soignants d’ajuster l’accompagnement de leurs patients

Diffusion au plus grand nombre : présentations, capsules vidéo

Le fil rouge des 3 jours de formation ETP aux HUG ?

Insertion dans la journée « Dispensation des médicaments » ?

Visibilité dans « Pulsations » et rédaction d’un article dans la revue ETP/TPE ?

Journée Qualité 2022 B23

Journée qualité 2022 B23 ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

L’utilisation

Il

SALIEZ PIERRET Géraldine, BRAILLARD Olivia, LAZZARO Daniela, SCHNEIDER Marie-Paule, Service de Médecine de 1er recours (SMPR/DMPR)

Importance

du rôle

infirmier dans le suivi des patients au centre SLA

Marjorie/Service de Neurologie/Département Neucli

• Améliorer la qualité de la prise en charge et l’accueil

• Coordonner les différentes consultations et faire le lien entre les consultants

Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)

OBJECTIFS

• Faciliter la communication entre le patient et les différents intervenants

• Soutenir et accompagner le patient et les proches

• Améliorer la qualité de vie et l’espérance de vie du patient

Centre SLA:

Neurologue pneumologue nutritionniste diététicien phoniatre logopédiste soins palliatifs généticien gastro entérologue psychiatre infirmières de liaison assistante sociale physiothérapeute ergothérapeute équipe VNI

Patient & proche aidant

Infirmière référente

CONCLUSION

≈70 consultations/année 40 patients suivis au CESLA

Le patient établit une relation de confiance avec l’infirmière référente qui est identifiée comme personne ressource dans la prise en charge

PERSPECTIVES

Développer/renforcer le rôle infirmier de coordination avec le réseau externe

Créer une brochure d’information pour le patient

Participer aux consultations de neurologie lors de l’annonce du diagnostic avec le proche aidant

Créer un binôme infirmier

Réseau externe : Médecins traitant soins à domicile physiothérapeute ergothérapeute soins palliatifs

«Vous pouvez agir sur la planification des rendez vous selon ma fatigue» de Mme. K.

«Vous êtes une personne à qui je peux me référer pour mes différentes demandes» de Mr.N. «C'est très rassurant de vous voir à chaque passage» de Mme. M.

«Je peux compter sur vous» de Mme. C.

Journée Qualité 2022

B27

BEL

Maladie dégénérative Perte progressive des fonctions motrices Incurable Besoin d’une prise en charge multidisciplinaire 500 à 600 patients en Suisse

Améliorer la prévention et le traitement pour la prise en charge des patients à risque d’escarres au sein de la DIVISION PRIVE

Auteur: V. AVRAMOVA (IS plaies Projet de rotation PLAIES&CICATRISATION 2022) Co Auteurs S. DI TOMMASO, C. GIANADDA, M J. ROULIN, B. LE MENE, A. SCHNELL

Direction des soins, programme plaies&cicatrisation Département des services communs, Division Privé Journée Qualité 2022 HUG projet de type B

Problématique

L’escarre est une lésion ischémique localisée au niveau de la peau et/ou des tissus sous jacents, située en général sur une saillie osseuse. Elle est le résultat d’un phénomène de pression, ou de pression associée à un cisaillement.

But

Ce projet, ayant débuté en janvier 2022, a pour but d’améliorer la prévention et le traitement de la prise en charge des patients à risque d’escarres au sein de la DIVISION PRIVE.

Méthodologie

Une mini enquête qualitative, à travers un focus group a pris forme au sein de l’équipe soignante du 9EL.

Les résultats de cette mini enquête a permis de cibler le sujet à traiter, puis par la suite d’identifier les difficultés rencontrées par les soignants, de les corriger et de mettre en place prochainement des outils d’amélioration au sein du département et des besoins/attentes des unités

Résultats Objectifs

Interprofessionnalité

Coordination -Continuité des soins Personne de référence au sein de la Division Privé Transmission des connaissances

Perspectives d’amélioration

Soins Evaluation clinique -Mise en place de mesures spécifiques - Améliorer la prévention - Matériel: recensement des besoins spécifiques au département

Enseignement

Formation -Mise à jour des connaissances E learning -Ateliers pratiques Accompagner dans la bonne pratique Renforcer l’application des recommandations de bonnes pratique

Expertise

Application des recommandations de bonne pratique Utiliser les outils institutionnels S’appuyer sur la littérature Améliorer la rigueur pour les évaluations de positionnement et de sensibilité

Le projet sera appliqué au sein du département et des équipes soignantes de la Division Privé dès le 1er janvier 2023.

Références

Augmenter la sécurité

Diminuer les coûts

Augmenter la qualité

Outils

Diagramme d’Ishikawa

Focus Group

B37

Enquêtes de satisfaction des patients aux HUG :

Déclaration d'un incident par un patient

Direction médicale Service qualité des soins D.S.Ferreira C. Courvoisier D. Haller G. Roch F.

CONTEXTE

L’enquête de satisfaction des patients permet de recueillir le vécu des patients de leur expérience de soins.

Les HUG utilisent depuis plusieurs années un Questionnaire de satisfaction validé par l’institut Picker. Sa version courte contient 23 questions fermées + 1 question permettant de laisser un commentaire libre. Environ 5000 de ces commentaires libres sont générés chaque année Si certains sont des commentaires simples du vécu hospitalier, d’autres revêtent un caractère plus critique et s’apparentent à des incidents, voir des Evénements Indésirables Graves (EIG). Ils sont actuellement transférés par courriel aux responsables de services et pour certains, aux Quality Officer.

Piste d’amélioration

Une réponse n’est pas toujours donnée directement au patient.

- L’investigation du problème ne se déroule pas dans un cadre formalisé tel qu’un groupe incident Aussi le suivi des actions correctives est difficile à réaliser

OBJECTIF

Evaluer la pertinence et la faisabilité d’une analyse systématique des commentaires libres et la charge (volume ) pour les groupes incidents si ceux ci leurs sont transférés..

METHODE

Analyse qualitative des commentaires libres générés en 2021 par 2 responsables de l’enquête satisfaction. Classement des commentaires selon une matrice validée et intégrant la définition institutionnelle des incidents

CONCLUSION

RESULTATS

En 2021, l’enquête de satisfaction a généré 4579 commentaires (Figure 1):

- La répartition est quasi égale entre les commentaires positifs et négatifs Les commentaires négatifs sont pour la plupart bénins

- 215 commentaires nécessitent un traitement plus poussé et 43 de ces commentaires pourraient mener à une déclaration d’incidents à traiter par un groupe incident selon la définition institutionnelle.

Cette enquête montre la possibilité de valoriser le potentiel des commentaires des patients. Un certain nombre d’entre eux correspond à des incidents qui auraient pu être déclarés et traités par un groupe incident L’enquête réalisée montre également que leur analyse par un groupe incident est faisable en terme de volume Ce projet pourrait conduire au transfert de certains commentaires libres de l’enquête de satisfaction sur la nouvelle plateforme de gestion des incidents et chaque département pourrait ainsi le traiter via son groupe incident, Ce travail contribuerait à améliorer la culture sécurité dans l’institution

Journée Qualité 2022 B41

Protocole d’hémorragie massive (HM) aux soins intensifs adultes

CONTEXTE

En 2019, le protocole institutionnel de prise en charge de l’hémorragie massive (HM) a été déployé.

L’HM est une hémorragie active incontrôlable ou dans un contexte à risque, avec au moins un état de choc, une coagulopathie sévère ou un besoin transfusionnel de plus de 4 concentrées érythrocytaires (CE) en moins de 1 heure

OBJECTIFS

Les objectifs du protocole d’HM sont d’améliorer le pronostic des patients et de diminuer la consommation de produits sanguins.

Le but de notre travail était de vérifier si la nouvelle pratique a été réellement implémentée et si des adaptations locales étaient nécessaires.

METHODOLOGIE

Depuis mars 2022, en utilisant le modèle d’amélioration de la qualité des soins Plan Do Study Act proposé par l’Institute for Heathcare Improvement, le service de soins intensifs adultes (SIA) a développé une stratégie qui permet le suivi rapproché des épisodes d’hémorragie massive (study) et l’implémentation d’adaptations spécifiques (act).

L’HM n’est pas documentée dans DPI ni dans Clinisoft (logiciel des SIA) par une donnée structurée. Pour cette raison nous avons créé une alerte informatique automatique 24/7 déclenchée par la documentation de 4 CE ou plus administrés en moins de 1 heure Chaque fois que cette condition est présente, une alerte est envoyée par email Une analyse rétrospective dans les 72h confirme ou pas l’évènement et identifie les participants médico soignants à la prise en charge du patient

Un questionnaire électronique (Forms®) et anonyme leur est ensuite envoyé afin de recueillir un feedback Les points explorés sont : connaissance préalable du protocole d’HM, reconnaissance de l’HM, activation du protocole, utilisation du système de réchauffement des perfusions (Fluido®), satisfaction du délai de livraison des produits sanguins, désactivation du protocole et satisfaction de la prise en charge du patient Le lien avec le Groupe Incident du service est aussi maintenu afin de détecter d’autres problématiques En fonction des difficultés relevées et de la pertinence des propositions d’amélioration, des interventions sont ensuite proposées

RESULTATS

Entre mars et fin octobre 2022, 11 cas d’hémorragie massive ont eu lieu dans le service des SIA L’alerte informatique a permis de détecter 10 cas sur 11 Le protocole de TM a été activé 8 fois sur 11 Septante neuf collaborateurs ont participé à un épisode d’HM; parmi eux, 13 à plus d’un.

Le taux de réponse au questionnaire a été de 72%. Nonante-six pour cent des répondants connaissait le protocole d’HM mais la majorité n’avait jamais participé ni à la prise en charge en réel (54%) ni en simulation (70%). Cinq pour cent a rapporté des difficultés à reconnaitre l’HM (saignement sous les draps, désaccord dans l’équipe). Vingt quatre pour cent a rencontré des difficultés à activer le protocole (requête pour le mauvais patient, chemin informatique inconnu). Le Fluido® n’a pas été utilisé dans 3 situations d‘HM mais dans 50% des cas où il a été utilisé, des difficultés techniques (debullage, personnel non dédié) ont été signalées

Cent pour cent du personnel impliqué était satisfait du délai de livraison des produits sanguins.

Exposition à l'HM

Pas exposé 1 fois 2 fois 3 fois

Depuis septembre des formations sur l’utilisation du Fluido® et des nouvelles simulations ont été organisées et des modifications de la requête informatique sont en cours de réalisation

CONCLUSION

Le modèle d’amélioration de la qualité des soins nous a permis de constater que le protocole d’HM fait désormais partie des pratiques médico-soignantes aux SIA malgré la basse exposition du personnel

Grâce à l’analyse et au feedback de l’équipe, les points critiques du processus (demande informatique, utilisation Fluido®, répartition des rôles) ont été identifiés et traités Ces améliorations seront évaluées lors des prochains épisodes d’HM

PERSPECTIVES

Ce travail se base sur un monitoring des pratiques cliniques multimodale (données consolidées, facteurs organisationnels et humains) qui permet de suivre l’implémentation presque en direct de nouvelles procédures. Nous pensons qu’il soit particulièrement adapté pour les situations peu fréquentes mais avec un impact critique sur le pronostic du patient

Journée Qualité 2022 B33

Dr Filippo Boroli, Dr Nils Siegenthaler, Mounia Hannachi, Yosr Karker, Joëlle Magnard et Zilfi Koyluk Tomsuk Service des soins intensifs adultes Département de médecine aiguë

Développement du plan de continuité dans le service de soins intensifs adultes : les soins priorisés

CONTEXTE

En cas d'événement majeur ou de catastrophe, le service des soins intensifs adultes (SIA) doit pouvoir offrir une réponse adaptée et proportionnelle, dans un délai limité, à l'afflux de patients pouvant bénéficier du plateau technique des HUG.

Pendant la 1ère vague COVID, les activités non urgentes des HUG se sont mises à l’arrêt pour libérer des ressources au bénéfice des services de médecine aigue. Cette approche pragmatique a permis de soigner des milliers de patients atteints du COVID au prix des autres malades générant un haut niveau de frustration parmi le personnel.

En prévision d’un nouvel évènement majeur de longue durée une nouvelle organisation de travail aux SIA permettant de soigner au mieux le plus grand nombre de patients tout en épargnant du personnel était nécessaire.

Nous avons donc développé une approche innovante de prise en charge, visant à garantir la continuité de l’activité en préservant le personnel d'une fatigue excessive : les soins priorisés.

METHODOLOGIE

Depuis fin février 2020, plusieurs focus groupes ont été menés avec le personnel médico soignant afin d’obtenir leur retour d’expérience de la première vague pandémique ; le service a fait aussi appel à des spécialistes en médecine humanitaire et des catastrophes, en sécurité industrielle et en éthique pour leur expérience dans les évènements majeurs La méthode d'investigation organisationnelle et systémique (MINOS) a été utilisée pour élaborer le modèle de sécurité du service des soins intensifs ; les menaces d'arrêt d'activité ont été identifiées et leur prévention, récupération et atténuation ont été planifiées. Ces actions ont été mises à jour en fonction de l'évolution de la crise Des séances de Crew Resource management (CRM) et des simulations au chevet des patients ont été utilisées dans la phase de mise en œuvre

RESULTATS

Entre mars 2020 et février 2021, en raison de deux vagues épidémiques, 350 patients positifs au test Sars Cov 2 ont été admis aux SIA.

Les piliers du modèle de sécurité de SIA étaient la protection du personnel et la prise en charge des patients (A) ; les menaces identifiées pour la continuité des activités étaient le manque de ressources humaines, la surcharge d'activité individuelle, les erreurs médicales, les escarres et les infections nosocomiales ; elles ont été évaluées à un risque intermédiaire ou élevé pour la sécurité des patients.

Le plan des soins priorisés a été élaboré pour contrôler, récupérer et atténuer ces menaces.

Il se composait des éléments suivants : niveaux adaptables de soins (B), organisation modulaire par cellule, huddles, matrice de priorisation des activités (C) et méthode de délégation contrôlée.

A B

Avant la mise en œuvre, 55 infirmières et 46 médecins ont été formés par des cours de CRM et des simulations tabletop.

La phase pilote a été déployée dans une cellule, de décembre 2021 à janvier 2022 Soixante-sept patients ont été admis au cours de cette période ; treize adaptations du plan initial ont été introduites Aucun

CONCLUSION

Une différente organisation de travail en cas d’événement majeure de long durée est nécessaire et possible.

Les soins priorisés pourraient être la réponse adaptée et proportionnelle des SIA à ce type de crises permettant la continuité de l'activité tout en protégeant le personnel de la surcharge d’activité. Des tests supplémentaires sont nécessaires.

aussi pour les crises de surcharge de courte

Journée Qualité 2022

B47

Dr Filippo Boroli1,3, Dr Didier Tassaux1, Annie Claude Paubel1, Helene Lenoir1, Pr Jérôme Pugin1 et Dr Olivier Hagon2,3 1Service des soins intensifs adultes Département de médecine aiguë; 2Service de médecine tropicale et humanitaire Département de médecine de premier recours 3WHO Collaborating Centre for Humanitarian Medicine and Disaster Management

« Idéaxion en avant les projets

G Choupay1, D Bandon2, M Ranieri3, R Zucchegna4

1Service qualité des soins, 2Direction projets et processus, 3 Service biomédical et équipement, 4 Direction ressources humaines

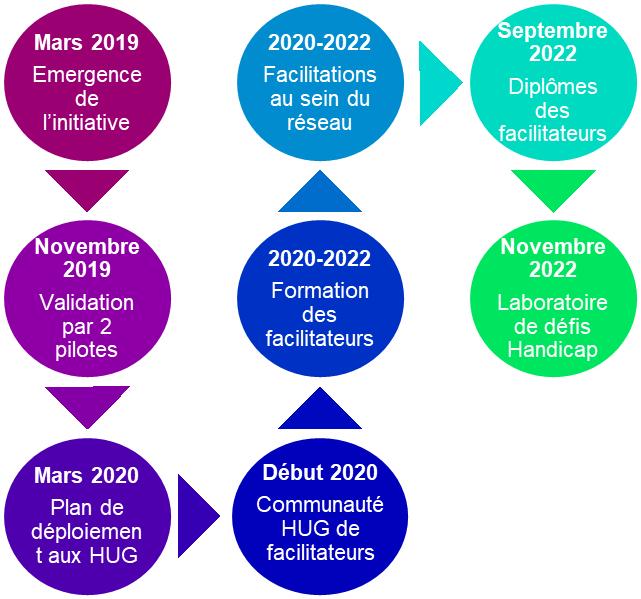

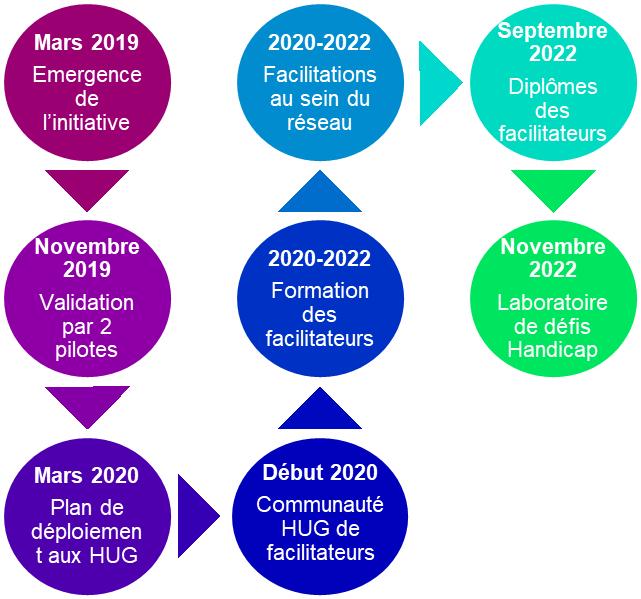

CONTEXTE

Les HUG, comme toute grande institution, possèdent leur lot de projets qui s’enlisent sans atteindre les objectifs escomptés. Fort de ce constat, l’approche Idéaxion a été développée pour résoudre des défis dans un temps limité, de manière agile et participative, et ainsi accélérer les projets ou initiatives.

Fruit d’une réflexion conjointe entre le Centre de l’Innovation, la Direction des projets et processus et le Service qualité des soins, Idéaxion est né en 2019. La Direction des ressources humaines a rejoint l’équipe en 2020.

OBJECTIFS

Adopter une nouvelle approche accélérée de recherche et de mise en œuvre de solutions, basée sur des démarches participatives, créatives et agiles.

Deux offres de service

• Mode flash : 1 à 3 ateliers participatifs pour poser un diagnostic, rechercher des solutions, prototyper

• Mode approfondi : dérouler un cycle complet de design thinking

RÉSULTATS

MÉTHODE RÉUSSITES

COMMUNAUTÉ DE FACILITATION

P Albrecht (DEX), S Baldelli (DirCom), C Cuvilliez (DPP), M Despond (DMQ), M Kindstrand (DF), L Loureiro (DPP), T Palese (DRH), L Paulus (RSE), S Rocha (DO), E Sarrey (DS), M Syll (DPP)

PERSPECTIVES

Développer

Journée

Qualité 2022

A12

»

!

Accord de partenariat pour une activité en jobslash Compétences de la communauté de facilitatrices et de facilitateurs Solutions prototypées et testées dans des défis de différentes natures Satisfaction des porteurs et porteuses de défi Visibilité dans le réseau des communautés d’intelligence collective des entreprises genevoises et commission fédérale qualité Laboratoire de défis sur le thème « Comment améliorer l’accueil et l'expériencedelapersonne en situation de handicap aux HUG ? » Pérenniser l'offre de service et l'organisation en support

Organiser un Laboratoire annuel de défis . Handicap pour 2022 >> Quel thème en 2023 ? Evaluer les deux premières années, avant renouvellement de l’accord de partenariat Renforcer la communauté de facilitation et ancrer un réseau d’ambassadeurs et d'ambassadrices

des interactions avec le réseau genevois de facilitation

CQS

CONTEXTE

Commission Qualité-Sécurité

Emergence d’une instance de gouvernance de niveau 2 dédiée à la qualité et à la sécurité des soins aux HUG

G Choupay1 , P Chopard1 , AC Raë2 , E Sarrey2 , M Ferreira2 1Service qualité des soins, 2Direction des soins

OBJECTIFS

MÉTHODE

RÉSULTATS

Les organisations de santé doivent assurer des soins sûrs, fiables et efficaces aux patients La littérature montre l’importance de disposer d’un comité traitant de qualité sécurité des prestations dans les organisations de soins. Cette structure de gouvernance doit être une des sources d’influence pour la qualité sécurité des soins fournis.

Aux HUG, en 2011 a été crée un groupe appelé «délégation du CD à la coordination de la qualité et à la gestion des risques». Ce groupe est devenu la CQS en 2016, co présidée par le Directeur médical et la Directrice des soins.

Faire de la CQS une instance de gouvernance de niveau 2, sous délégation directe du comité de direction, garante d’une stratégie qualité-sécurité alignée avec la stratégie institutionnelle des HUG et qui décline les projets placés sous sa responsabilité dont elle a la supervision et la charge.

Depuis 2020, a été mise en place une structuration par portefeuille de projets transversaux et de responsabilités, en organisant une délégation de la CQS à des comités spécialisés opérationnels dans lesquels les parties prenantes expertes du sujet aux HUG sont impliquées (SQS, Départements, Directions métier ). Parallèlement, la CQS a redéfini ses missions, et activités, sa composition, son fonctionnement.

Elle s’est notamment dotée de PMO pour la coordination de ses projets et activités.

La CQS a permis de

• renforcer la gestion des risques (8 risques cliniques identifiés dans la cartographie des HUG),

• ainsi que le management par la qualité (développement d’indicateurs et programme DynamO),

• développer plusieurs axes de la culture qualité (Formations qualité/sécurité des soins, formations Just-Culture, enquête culture sécurité, etc.).

Depuis mai 2022, la CQS compte un patient partenaire parmi ses membres. Cette contribution active a été mise en place avec la collaboration du programme PP+3P des HUG.

MISSIONS

• Promouvoir l’amélioration continue de la qualité au sein des HUG

• Garantir la mise en œuvre de la politique qualité institutionnelle validée par le CD

• Définir la stratégie qualité sécurité dans l’alignement du plan stratégique de l’institution et superviser sa mise en œuvre

• Veiller à la cohérence des actions départementales en lien avec la stratégie qualité qualité sécurité institutionnelle

Membres fixes Responsable du pôle pilotage médico économique Mme Vindret Catherine Représentant de la DSI M. Meyer Rodolphe Pharmacien chef M. Bonnabry Pascal Médecin chef du SQS Pr Haller Guy Expert qualité M. Ferreira Miguel Médecin chef SPCI Pr Harbarth Stephan

Membres renouvelables Représentant collège des QO Mme Bernhard Valérie Représentant collège des QO M. Meier Gaëtan Représentant collège des chefs de département Pre Rubbia Brandt Laura Représentant conseil des responsables des soins Mme Macrez Ovan Isabelle Un patient partenaire M. Rae Stefaan

Invités permanents PMO SQS Mme Choupay Gaëlle

PMO DS Mme Evelyne Sarrey

NIVEAU STRATEGIQUE

• Orientations stratégiques et politique qualité des HUG

• Pilotage des programmes et attribution des ressources

• Reporting

NIVEAU TACTIQUE OPERATIONNEL

• Maitrise des risques (risques cliniques, vigilances, EIG…)

• Culture qualité sécurité (enquêtes, Teamstepps, DynamO…)

• Satisfaction patient (gestion des plaintes, des commentaires)

• Indicateurs (développement, TBO, suivis…)

• Registres et Data management (développement des registres)

• Certification et accréditation (obligatoires et propres aux HUG)

• Formation (formation continue, et postgrade…)

PERSPECTIVES

Dans les systèmes segmentés et décentralisés, l’importance du développement d’une compréhension commune et d’une coordination stratégique accordée à la qualité et à la sécurité est essentielle pour améliorer la prise en soins des patientes et des patients et réduire les préjudices subis. [A. Auraaen, K. Saar et N. Klazinga (2020)]

La commission qualité sécurité des HUG doit poursuivre sa transformation notamment en développant le réseau opérationnel qui lui permettra de décliner les recommandations qu’elle émet et d’appliquer ses décisions.

La prochaine étape clé est l’élaboration de la stratégie qualité des HUG qui sera déclinée dans la politique qualité.

Journée Qualité 2022 B48

–

2011 Délégation du CD à la coordination de la qualité et à la gestion des risques 2016 Commission Qualité Sécurité Sous délégation du CD 19 membres 2022 • Commission

Sécurité

RÔLES & RESPONSABILITÉS

Qualité

2

13

dont

Présidence Directeur médical Pr Perrier Arnaud

• Instance de niveau

•

membres

1 patient partenaire Co

Directrice des soins Mme Merkli Sandra

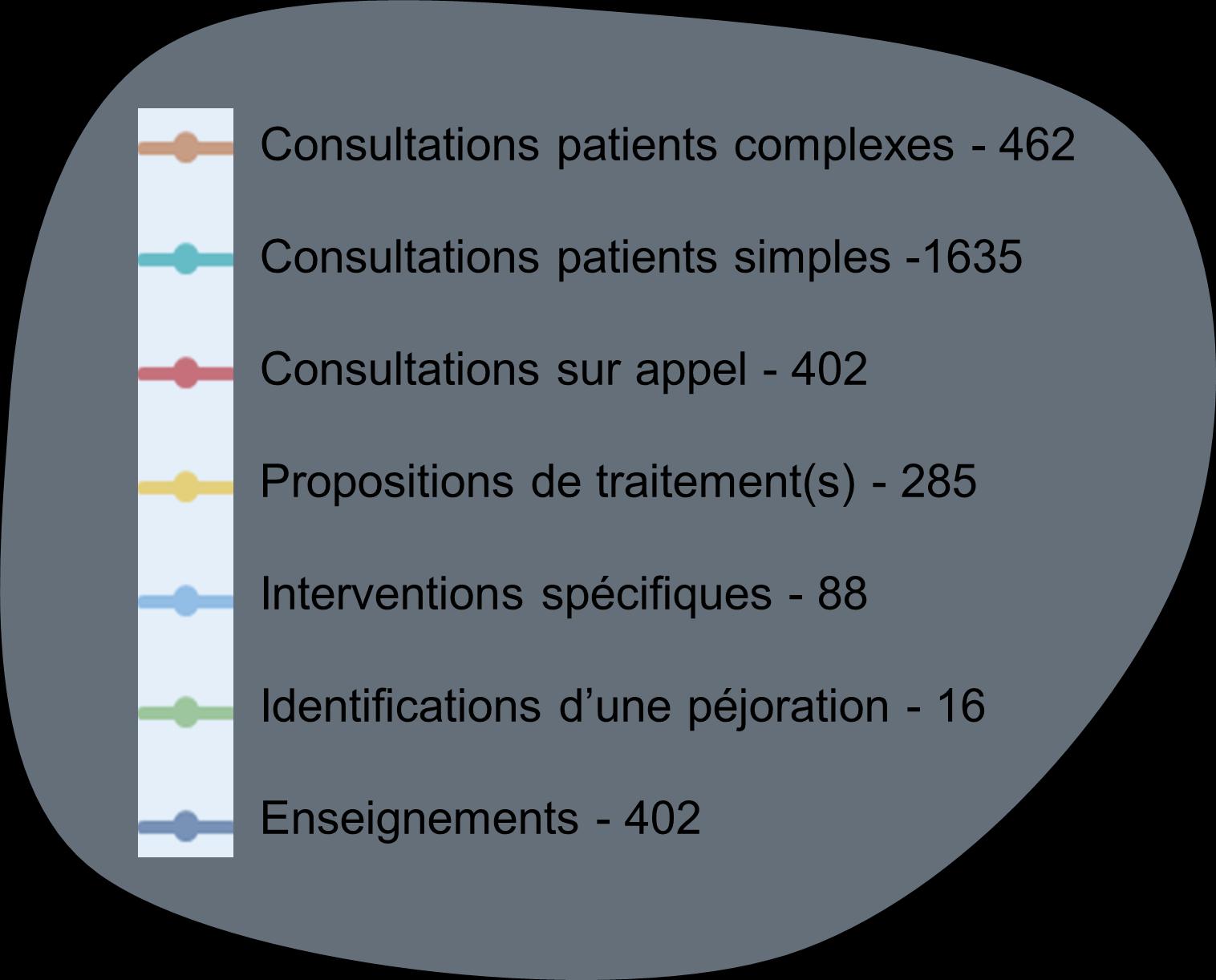

Création d’une consultation spécialisée pour les patients COVID positifs admis en unités non COVID

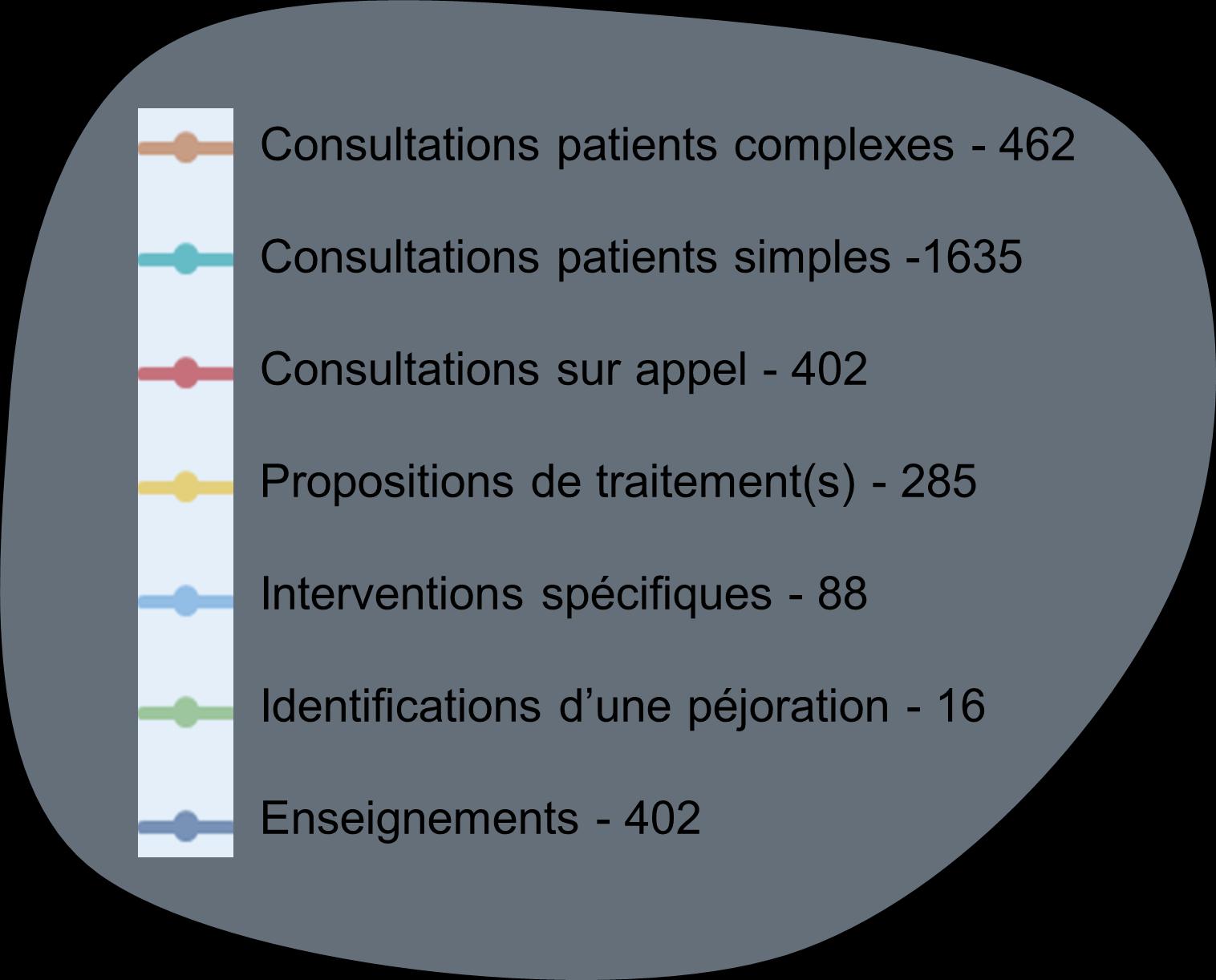

RESULTATS

Vague Omicron en 2022

Débordement des unités COVID avec des patients pauci symptomatiques

Affectation des patients COVID aux unités non COVID à l’admission unités hybrides

Identifier les patients avec une péjoration de l'état clinique

Conduite de la consultation

1. Identification des patients à risque Etude de dossier Test COVID, âge, statut vaccinal, signes symptômes, besoins en 02, laboratoire, traitements, antécédents

2. Evaluation clinique selon profil du patient

Cas «simple»

Cas «complexe» ou à risque

OBJECTIFS

Créer une consultation spécialisée pour optimiser la prise en soins des patients positif au SARS CoV 2 des unités hybrides

METHODE

• État des lieux et littérature scientifique

Déterminer les patients plus vulnérables Propositions thérapeutiques

Informations et enseignements aux patients et aux collaborateurs

• Groupe projet: 4 infirmières, 2 infectiologues, 2 ISC, 1 adjointe de direction des soins, 1 responsable d’équipe des ISC, 1 adjoint du responsable des soins, 1 responsable des soins

• Constitution de l’équipe de la consultation: 4 infirmières ers et 2 infectiologues

• Acquisition des ressources

• Standardisation de la consultation et définition des indicateurs

• Coaching de l’équipe infirmière par ISC

CONCLUSION et PERSPECTIVES

La consultation maintient ses activités du lundi au vendredi de 8h à 17h aux Hôpitaux Universitaires de Genève.

Ce dispositif pourrait servir d’exemple précurseur pour des consultations dans diverses spécialités

3. Identification des besoins et interventions si besoin

4. Consilium avec un.e infectiologue Présentation des cas complexes et décision des stratégies thérapeutiques ou des recommandations à proposer aux équipes

Indicateurs

Journée Qualité

B26

2022

Auteurs: Patrick Teixeira Machado, Vanessa Salle, Nachid Mounir, Sandra Djila, Manon Valette, Sonja , Adolfo Villar, Pauline Vetter, Alexandra

CHAMBRES MÈRE-ENFANT:

quand 2 spécialités ne font qu’une H. AIT EL HADJ, M.GARCIA, B.PIERRET, S.BOCHERENS, S.CARRON, C.VASSANT, R.PFISTER, M.EPINEY

DFEA UNITE POST PARTUM UNITE NEONATOLOGIE

CONTEXTE:

A la naissance, certains enfants nécessitent une hospitalisation de courte durée dans le service de néonatologie par exemple, pour un risque infectieux ou des hypoglycémies et sont séparés de leurs mamans

OBJECTIFS:

- Soins spécifiques pour la dyade

- Favoriser le lien mère/enfant

Soutenir l’allaitement

Renforcement du rôle parental Travail interprofessionnel

METHODE:

- groupe de travail interprofessionnel défini

- Identification des axes prioritaires

- Définir le champs d’action de chaque professionnel Vis ma vie

Rédaction d’une charte de fonctionnement

CONCLUSION:

Ouverture de 4 chambres: sur une année, 150 dyades mère-enfant on été hospitalisées pour un total de 578 jours d’hospitalisation Partage de compétences Satisfaction des patients Enrichissement personnel et professionnel des soignants Communication interservices

PERSPECTIVES

:

Une évaluation structurée de la satisfaction des parents doit être menée.

Projet de réduire le stress de départ en permettant aux parents d’enfants prématurés hospitalisés durant un long séjour de passer les dernières 48h ensemble avant leur retour à domicile

Journée

B28

Qualité 2022

Enquête satisfaction «information à la sortie» : focus dans une unité de chirurgie viscérale

CONTEXTE :

Analyse en séance pluridisciplinaire (Dynamo) des résultats du questionnaire satisfaction des patient.es 45% d’insatisfaction de la dimension «information à la sortie» 33% d’insatisfaction de la dimension «information à la sortie» sur les HUG en 2022

OBJECTIFS :

Identifier les informations manquantes à la sortie Améliorer et faciliter les conditions de retour à domicile

Inclure le patient.e comme partenaire de l’équipe de soins

METHODE : Élaboration d’un questionnaire destiné au patient.e Entretien téléphonique des patient.es volontaires entre J3 et J5 de leur sortie sur 1 mois Analyse des réponses du questionnaire Axes d’amélioration discutés en équipe

DONNÉES

Sur 24 patient.es interrogé.es : 50% ont été informé.es de leur sortie le jour même 25% ont été informé.es la veille 100% n’ont pas reçu la brochure institutionnelle «Guide du patient» 90% ont été rassuré.es avant leur sortie à la fois par l’équipe médicale et soignante 80% ont reçu des informations concernant le suivi post-opératoire 100% n’ont pas reçu de numéro de contact en cas d’urgence 72% ont relevé le manque d’informations suite à leur retour à domicile

Les bulles d’amélioration

CONCLUSION

Identification des thématiques manquantes Clarification des informations dans une démarche collective (équipe interprofessionnelle– patient.es partenaires) Reconnaissance des patient.es participants

Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire

Réalisation d’une brochure connectée

Analyse des résultats 6 mois après l’introduction

B46

Journée Qualité 2022

DUCASSE Céline1, MEGEVAND Fabiana1, TOSO Christian1, ALAMERCERY France1, ROCH BARRENA Florence1, NOVO Carlos2 1: Département de Chirurgie / 2: Service qualité

ALIMENTATION SOINS

GUÉRISON SUIVI

TRAITEMENT

PERSPECTIVES

Programme thérapeutique conçu avec les patients:

Processus de mise en œuvre du partenariat avec des patients dans l’unité d’Education Thérapeutique du Patient (UETP)

a

a Unité d’Education Thérapeutique du patient, Centre collaborateur OMS, Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition et ETP, département de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Genève et Université de Genève, Suisse b Patiente partenaire

POURQUOI?

CONTEXTE :

• Un axe du plan stratégique institutionnel

• Une demande des patients

+ une opportunité d’amélioration d’un programme d’enseignement collectif préparant à la chirurgie bariatrique

PROBLEME: ambivalence des professionnels de santé

OBJECTIFS:

Adapter le programme thérapeutique au plus près des besoins des patients

Expérimenter avec l’équipe de l’UETP un dispositif d’accompagnement au partenariat

Evaluer les changements des représentations du partenariat en santé.

RECRUTEMENT des PP PREPARATION des partenaires

1.

EXPLORATION des besoins

• Etude qualitative/ analyse par double lecture (6 PP déjà actifs, 6PS de l’UETP)

• Représentations différentes des modèles de partenariat

• Enjeux de place et de pouvoirs: statut des savoirs et respect de l’identité professionnelle

2.

RENCONTRE des partenaires

• Présentation: faire connaissance

• Mise au travail des compétences respectives communes et complémentaires

• Elaboration d’une charte commune de collaboration

COMMENT?

Un dispositif d’accompagnement au partenariat des acteurs sur mesure, cocréé et co-mis en œuvre par une équipe-projet partenaire (PP+PS)

4.

3.

TRAVAIL COLLABORATIF

•Observation du programme éducatif de préparation à la chirurgie bariatrique (3 jours) par la PP

•Analyse commune pour l’identification de la problématique

•Construction collective d’hypothèses de solution et amélioration du programme existant

EVALUATION-EVOLUTION

•QUALITE: Allocation d’un budget pérenne pour l’intervention de PP dans l’unité

Changement de positionnement des PS quant au partenariat en santé

•EFFICACITE (transformation du programme en cours): PP comme nouvel acteur co animateur des ateliers

APPRENTISSAGES et PERSPECTIVES?

Le partenariat en santé ne se décrète pas: il se construit avec les acteurs de santé en réponse à leurs besoins.

Son expérimentation devient situation d’apprentissage pour faire évoluer les partenaires dans leur collaboration et rendre visible, au sein de l’institution, les éléments favorables et les obstacles à sa mise en œuvre.

Le projet promeut une culture du partenariat à plus large spectre et à plus haut niveau de collaboration dans le service.

Journée Qualité 2022

B08

Florence Somers a, Anna Toumanovaa, Lydia Lanza a, Judith Bassb, Zoltan Pataky

PP: Patient partenaire PS: Professionnel de Santé

staying Alive en CHIR - BLS staying Alive en CHIR - BLS

Contexte Objectifs

• Cours de rappel formation Basic Life Support tous les deux ans

• 17% des collaborateurs à jour en chirurgie fin 2021

• Référentiel commun devait être remis à jour

Methode

• 11 nouveaux référents BLS formés soit 15 au total

• Demi-journées de formation spécifiques pour l’ensemble des référents

• Sessions de deux heures : Partie théorique Démonstration temps réel par les référents Reconstitution algorithme par les participants Entrainement sur mannequin Questionnaire en ligne en fin de session

Testez vous

• Former 50% des collaborateurs fin 2022 en chirurgie et 80% fin 2023.

• Améliorer le contenu de la formation, le partage d'expérience et favoriser l’expertise des référents.

• Créer un support formatif adapté et ludique.

Resultats et perspectives

• Formation ouverte à d'autres fillières que soignantes et à d'autres départements.

• 58% des collaborateurs formés fin décembre 2022, 13 sessions en 2022 et 20 sessions en 2023.

• 96% des collaborateurs trouvent le contenu de la formation pertinent et facile à comprendre.

• Réactualiser le E-Learning institutionnel. Proposer des débriefings après chaque réanimation réalisée.

J. AOustin - H. Meriah - H. Christain - J. De Chassey- F. Vermeulen - F. Alamercery

J. AOustin - H. Meriah - H. Christain - J. De Chassey- F. Vermeulen - F. Alamercery

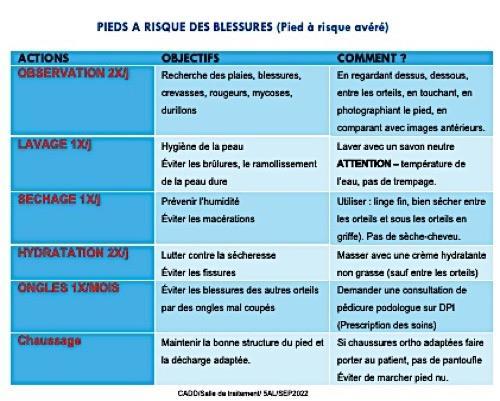

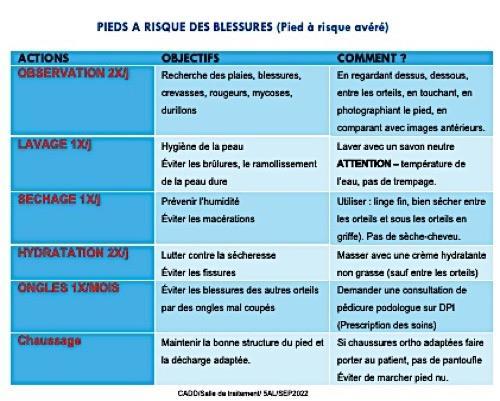

«Pied à Risque Avéré»

Démarche éducative auprès du patient ayant un diabète

Auteurs: Carla Drumond Campos, Équipe de soins 5ABCL, Dagmar Dimeglio Département de Chirurgie, Unité d’orthopédie septique

Contexte: Le diabète, une pandémie silencieuse, qui atteint 9,3% de la population mondiale avec un décès toutes les 8 secondes. L’antécédent d’ulcère plantaire, chez un patient avec un diabète, augmente de 30% le risque de développer une nouvelle ulcération dans la même année et à 2% le risque d’une amputation. Au 5AL, en dépit, d’un suivi en salle de traitement et en consultation de l’appareillage, trop souvent, les patients reviennent pour les récidives des plaies.

OBJECTIFS:

• Intégrer, dans une unité de soins aigus, des soins d’autogestion de la maladie et de promotion de la santé.

• Former les soignants à l’observation, au soin et au partage des connaissances autour du «Pied à Risque Avéré».

• Formaliser les occasions éducatives.

Quoi?

Soins

- Surveillances

Autogestion de la maladie

Partage

Pour qui? Équipe médico soignante

Quand? Occasions éducatives

Amélioration des Soins

Innovation

Comment?

Check list « Pied à Risque Avéré »

- Prescription des soins Transmissions ciblées

CONCLUSION :

Où?

5AL Unité des soins aigus

PERSPECTIVES:

Ce projet s’inscrit dans la vision 20+5 avec l’amélioration continue, la qualité des soins et le partenariat. Il amène une plus value dans l’optimisation des compétences des soignants, l’autonomie du patient dans sa maladie et la réduction des complications. La visibilité et la transversalité de la transmission ciblée «Prise en charge du Pied à Risque Avéré», au sein de tous les départements aux HUG, est un atout majeur pour garantir la continuité de la prise en soins.

Suivre les indicateurs tels que le processus (utilisation de la prescription de soins et transmission ciblée), l’intégration (qualité et pertinence de la documentation), les bénéficiaires (questionnaires sur l’acquisition des compétences durant le séjour hospitalier) et les résultats (nombre de réhospitalisations) avec des critères à définir.

Promouvoir une prise en soins standardisée sur le «Pied à Risque Avéré» au sein des HUG. Développer le travail en réseaux avec les équipes en aval et les médecins traitants.

Références::

1.. JornayazF.,R., et al. Le diabète: une pandémie oublié? Rev méd. Suisse. 2021, n° 741,1059 1060

2. Malacarne. S., et al. Prévention des complications du pied diabétique. Rev méd. Suisse.Vol 2, n° 521, 2016.pp1092 1096

B31

JournéeQualité2022 TransportdesDMx,DispositifsMédicauxpré-désinfectés: SécuritéetTraçabilitérenforcées STDMetSTERunispouraméliorerlaQualité AuDEX,Départementd’Exploitation,lesServicesTransportDistributionetMagasinetStérilisationCentraleunispour: Réduirelesrisques(AES…)pournoscollaborateursetlepersonneldesUnitésdeSoinslorsdelamanipulationsdessacs AméliorerlatraçabilitédesDispositifsMédicauxpré-désinfectésentransit Garantirdesconditionsoptimalesdetransport EquipeProjet:Alexandra(AABR)_Sandrine(SATH)_Alexandre(ABAD)_Carlos(JCRM)_Alejandro(AGTO)_Stéphane(SNDB)_Emmanuelle(EFUE)etlessponsors:Thierry(TERN)etFabienne(FMOA) MerciégalementàlaCAIB,aupersonneldesUnitésdeSoins,àlaDirectiondesSoinsetàPlexusSantépourleurcontributiondirecteauprojet B38

Parcours de formation pour le personnel soignant

Auteures: Magalhaes Rachel, Bilhete Irina, Portier Jane, Welker Sylvie. Département de médecine de premier recours - Clinique de Crans Montana

Les changements induits par la crise de la COVID 19 ont contribués au besoin de mettre en valeur les formations d’une part internes à la clinique ainsi qu'au catalogue des HUG toujours en lien avec les objectifs prioritaires de notre mission de soin en réadaptation.

OBJECTIFS

Meilleure visibilité des formations pour les soignants

Soutenir et encourager la participation aux formations

Susciter l'intérêt et l'adhésion

Développement des compétences

Attractivité de la clinique

Améliorer la qualité et la sécurité des soins

MÉTHODES

Groupe de travail

Evaluation des besoins

Recensement des formations disponibles

Création d'un planning

OUTILS

Espace pour la transmission des savoirs

Création d'une matrice des compétences (skillmix, grademix)

Ce projet en cours d’élaboration a pour objectif de mettre en valeur les compétences des soignants ainsi que leur amélioration. Il permettra également de proposer des formations pour développer des nouvelles compétences et expertises dans le domaine de la réadaptation. Tout cela permettra de rendre visible la mission et l'offre en soin dispensées à la clinique de Crans-Montana.

Journée d'accueil HUG

Journée d'accueil CCM Intégration nouveau collaborateur Huddleet tableau d'unité Entretien motivationnel Préparation RAD Instruction feu BLS APP Atelier violence DPI Supervisions CIR MIF

Journée Qualité 2022 B43

Journée Qualité 2022 A10 PURE (Premature Uninfected a Real Example) Flavia Rosa-Mangeret1, Gaud Catho2, Valérie Sauvan2, Olivier Baud1, Sébastien Fau1, Francisca Barcos-Munoz1, Marlene Abreu1, Laetitia Ocampo1,Karine Olearan1, Yann-Levy Jamet1, Nathalie Bochaton3, Delphine David1, Aline Gaudin1, Catherine Vassant-Allemoz1, Nicolo Buetti2, Riccardo E. Pfister1 (1) Service de Néonatologie et Soins intensifs pédiatriques, Hôpitaux Universitaires de Genève; (2) Service de prévention et contrôle de l’infection, Hôpitaux Universitaires de Genève, (3) Direction des Soins Un projet «Bottom- up» pour réduire l’infection nosocomiale

Réduire l’incidence des CLABSI de 50% de décembre 2020 a décembre 2022 (de 16 a 8 infections/1000 jours cathéter) Groupe Feedback et Promotion des pratiques • HDM • Formation et promotion • Posters Groupe Cathéter Evaluation et changements des pratiques autour du cathéter (questionnaire, vidéos, protocoles) Groupe Environnement Redéfinitions zones, restructuration Protocole désinfection couveuses Surveillance épidémiologique avec SPCI Communication équipe 2020: 25% des prématurés ont une CLABSI Projet continue dans un cycle de qualité. Objectif actuel: 50 % de réduction de l'incidence CLABSI d’ici décembre 2024! Engagement de l'équipe! Approche «Bottom-up» a efficacement réduit le CLABSI. Réduction de 70% de l’incidence des CLABSI (4,6 infections/1000 jours cathéter) 2019 2022 2020

OBJECTIF

Une lutte quotidienne contre les infections liées aux cathéters en néonatologie

CONTEXTE

• Entre 2019 et 2020, 98 % des infections associées aux cathéters

• Pose de cathéter complexe et immaturité du système immunitaire

• Manipulation des cathéters hautement à risque

Projet multidisciplinaire

OBJECTIFS du « groupe cathéter »

1. Stopper les infections liées au cathéter

2. Revoir et Renforcer les bonnes pratiques médicaux soignantes autour des cathéters en néonatologie

METHODE

• Revue libre de littérature

• Inventaire des bonnes pratiques et recommandations HUG et hôpitaux Suisse, Français et Belge

• Questionnaire d’auto détermination de la pratique des infirmières

CONCLUSION