Pulsations

Senevita Casa Genève

Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge Téléphone 022 340 40 95, www.senevitacasa.ch/geneve

Standard ou sur mesure ? Dans la lutte contre les cancers, la possibilité de proposer la seconde option à certains malades réfractaires aux traitements habituels constitue déjà une formidable avancée. Grâce au développement de l’oncologie de précision (ou personnalisée), qui devient un service à part entière aux HUG, l’offre thérapeutique s’enrichit d’une approche complémentaire au potentiel très prometteur (lire le dossier en pages 14 à 21).

Suzy Soumaille Rédactrice en chef

Suzy Soumaille Rédactrice en chef

Mais comment ça marche ? En changeant de paradigme : au lieu de partir de l’organe pour soigner la personne, le choix du traitement s’appuie sur l’étude et la comparaison de données à la fois individuelles et collectives. Les avancées de la recherche médicale, avec notamment l’essor du séquen-

çage ADN, permettent aujourd’hui d’analyser ultra-précisément une tumeur et d’en révéler sa signature spécifique. Car chaque cancer est unique.

Ce profilage moléculaire est le sésame pour exploiter les variations génétiques individuelles et caractériser les modifications de certaines cellules cancéreuses. En tenant compte de ces différences, il est alors possible, face à certaines tumeurs, de proposer un traitement le plus adapté et ciblé possible pour une personne, en limitant les effets indésirables sur les tissus sains.

L’avenir de la médecine très personnalisée se joue sur un grand écart entre l’infiniment petit, au niveau moléculaire, et l’infiniment grand, avec les banques de données. À l’intelligence artificielle de mettre en musique toutes ces données individuelles pour que le plus grand nombre en bénéficie.

Marcher sur un sol accidenté ou instable, garder une vision nette tout en se déplaçant sont des actions que la plupart des gens font sans difficulté. Toutefois, celles et ceux qui souffrent d’un dysfonctionnement vestibulaire sont très rapidement gênés par ces activités du quotidien. « Le vestibule est une partie de l’oreille interne qui fonctionne comme un capteur de mouvement. Il permet notamment de maintenir la position du corps et de stabiliser le regard pendant la marche. Ainsi, ce que nous voyons est net, bien que nous soyons en mouvement », explique le Dr Nils Guinand, responsable de l’Unité de neuro-otologie.

Lorsque ce système ne fonctionne plus correctement (lire ci-contre), les personnes sont notamment sujettes à des vertiges et des pertes d’équilibre. « Les symptômes sont très désagréables, car la personne a l’impression de tanguer, en permanence ou lors de certains mouvements, un peu comme si elle était en état d’ébriété. Elle vit souvent mal cet état à cause de la gêne que cela occasionne au quotidien et parfois en raison du regard des autres », explique Jean-François Cugnot, physiothérapeute au Département des neurosciences cliniques.

Des séances de physiothérapie spécifiques au système vestibulaire rétablissent un certain équilibre entre les différents moyens qu’utilise le corps pour gérer sa position dans l’espace. « Le vestibule joue un rôle dans l'équilibre en donnant des informations sur la position et les mouvements de la tête. La vision fournit des renseignements sur l’environnement. Enfin, la proprioception est la faculté que nous avons de percevoir notre corps grâce à des capteurs situés dans nos muscles, nos articulations, ainsi que dans la peau. Toutes ces informations sont gérées par le système nerveux central. Lors d’un dysfonctionnement vestibulaire, il y a une désorganisation sensorielle que la physiothérapie peut rééquilibrer », conclut le Dr Guinand.

L’Unité de neuro-otologie vient en aide aux personnes souffrant de problèmes vestibulaires à l’origine de symptômes parfois invalidants touchant l’équilibre.

Jean-François Cugnot, physiothérapeute, dispose de plusieurs outils : une chaise tournant à 360°, une cabine dans laquelle le sol ou l’environnement peuvent bouger (la personne traitée s’y tient debout sécurisée par un harnais), un casque de réalité virtuelle, entre autres. Philippe* a particulièrement apprécié le travail du physiothérapeute : « Ses séances ont été salvatrices. Il a mis des mots sur ce que je ressentais et m’a indiqué des exercices qu’il a sans cesse adaptés en fonction de mes besoins. Après trois mois, la majorité de mes symptômes avaient disparu. » Le quinquagénaire, victime d’un grave accident, tombait constamment et souffrait de vertiges persistants.

Même constat pour Éloïse* : « Marcher seule au bord du lac m’était impossible. Le soleil, l’irrégularité des dalles, le mouvement de l’eau : tout me déstabilisait. Je tombais sans cesse. » Elle arrive désormais à se promener seule dans les rues.

Pour Anne*, mère de Camille*, 6 ans, la physiothérapie vestibulaire a également été d’un grand secours : suite à une maladie, les deux vestibules de sa fillette ne fonctionnent presque pas. « Jean-François Cugnot lui propose des exercices adaptés à son âge et aux jeux qu’elle fait à l’école. Ces derniers aident Camille à fixer son regard, compensant ainsi son déficit au niveau de l’oreille interne lorsqu’elle se déplace. Elle apprend comment sentir ses mouvements avec ses yeux et son corps. »

* Prénom d’emprunt

Les causes d’un déficit du système vestibulaire sont diverses (virale, traumatique, génétique, etc.). Des cristaux de carbonate de calcium peuvent se déplacer dans l’oreille interne. Les personnes présentent alors des vertiges brefs qui sont déclenchés par un mouvement. Le ou la spécialiste ORL cherchera à les repositionner en indiquant des mouvements spécifiques à effectuer. La physiothérapie vient en renfort dans les cas de déficit vestibulaire bilatéral, dû par exemple au vieillissement, ou dans le cas de PPPD (persistent perceptual postural dizziness), où l’instabilité chronique prédomine.

« Marcher

Le nouveau Centre de médecine virtuelle des HUG s’impose comme un pionnier dans l’utilisation de la réalité virtuelle pour la recherche clinique et la pratique médicale.

Créer une passerelle pour amener les technologies au chevet des patients et patientes, voici la vocation première du Centre de médecine virtuelle (CMV), fruit d’une collaboration entre les départements de diagnostic, de neurosciences cliniques, de médecine, et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). « Cette interface est née de la volonté de relier les mondes des métiers de l’ingénierie et de ceux de la clinique, afin que les nouvelles technologies de la réalité virtuelle puissent trouver une utilité dans l’amélioration des soins et des outils diagnostics », explique Oliver Kannape, directeur du Centre de médecine virtuelle.

Ouvert au développement d’applications dans tous les domaines médicaux (psychiatrie, chirurgie, soins intensifs, etc.), du diagnostic à l’anesthésie en passant par la thérapie, le CMV s’appuie notamment sur les bénéfices de la réalité virtuelle dans le traitement de la douleur ou la modification de la perception du corps.

Des atouts qui peuvent s’avérer utiles dans différents contextes. L’un d’entre eux, l’examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), particulièrement difficile à vivre pour les personnes claustrophobes, a bénéficié d’une technologie développée à l’EPFL. Un casque de réalité virtuelle proposé au patient ou à la patiente permet en effet une immersion dans une salle dégagée. La vision n’est ainsi plus limitée par l’anneau de l’appareil.

« Au-delà de l’apport direct dans la prise en charge, le CMV vise aussi à développer la formation médicale et la recherche fondamentale, se fondant sur les progrès technologiques pour améliorer les connaissances », ajoute le Dr Marco Solca, chef de clinique scientifique au Département de psychiatrie. Reconnaissant le large potentiel de la réalité virtuelle, les HUG confirment leur engagement pour l’innovation avec la création de ce centre dédié, une structure unique en son genre qui réunit différents métiers de l’ingénierie, des neuroscientifiques et des médecins. « Cette centralisation des compétences et des projets entre les partenaires ouvre la porte à de belles collaborations », conclut Oliver Kannape.

Plus d’infos www.hug.ch/neurocentre/centremedecine-virtuelle

En 2008, les HUG mettaient en place un plan de mobilité, en 2009, innovaient en étant le premier hôpital européen à dresser un écobilan, et en 2012 optaient pour une électricité 100% renouvelable. Autant d’étapes ayant marqué le début d’une longue série d’engagements éco-responsables. Si ces derniers ont été renforcés en 2020 avec la création du pôle Responsabilité sociale et environnementale (RSE), un virage déterminant s’est opéré fin

2022 avec le lancement de la « Stratégie de durabilité 2030 et plan d’actions 2025 », un ambitieux projet tout juste récompensé (lire ci-contre). C’est ainsi qu’aujourd’hui les actions se multiplient selon des axes précis autour d’un objectif clair : « Contribuer aux efforts entrepris à l’échelle planétaire pour rendre le monde meilleur, plus égalitaire et plus respectueux de l’environnement. Bien sûr, en tant qu’hôpital universitaire, la priorité des HUG reste la qualité et la sécurité des soins, mais ses leviers n’en sont pas moins innombrables pour participer à cet élan exceptionnel », résume Bertrand Levrat, directeur général des HUG.

Bilan prévu en 2025

L’ensemble des démarches entreprises par les HUG s’inscrivent en effet dans un contexte global sans précédent fondé sur les objectifs de développement durable des Nations Unies 2030 (ODD). En ont découlé les priorités 2030 formulées par la Confédération et celles du canton de Genève dans son « Concept de développement durable 2030 ». Mais parmi ces multiples pistes, il a fallu choisir. « Tout l’enjeu a été de définir des buts ambitieux, mais atteignables, dans une démarche la plus structurée et partici-

Trois axes prioritaires, 32 objectifs, 83 actions concrètes : la « Stratégie de durabilité 2030 et plan d’actions 2025 » des HUG est en marche. Une mobilisation qui s’incarne autant dans les grands projets qu’au quotidien, à tous les étages de l’hôpital.

pative possible », explique Sophie Meisser, responsable du pôle RSE. D’où l’idée de plusieurs actions, comme la mise en place d’une plateforme participative ayant permis au personnel des HUG, aux patients et patientes, et au grand public d’apporter leurs idées. Après des mois de travail, une feuille de route inédite est ainsi née : la « Stratégie de durabilité 2030 et plan d’actions 2025 ». Organisée autour de trois axes prioritaires – « Climat et santé », « Égalité, diversité et inclusion » et « Consommation et production durables » –, elle rassemble 32 objectifs et 83 actions à mener d’ici 2025. Un premier bilan sera alors établi et un nouveau plan d’actions élaboré pour la période 2026-2030.

Expertise,

Dans les faits aujourd’hui, l’ambition de durabilité est partout, des projets les plus vastes aux choix du quotidien, des unités de soins aux bureaux en passant par les cuisines. « En visant depuis des années une alimentation locale et raisonnée sans multiplier les coûts, les équipes en charge des plus de trois millions de repas délivrés chaque année témoignent de l’engagement et de la créativité qui se vivent dans l’hôpital en faveur de choix plus durables », illustre Sophie Meisser.

Un constat partagé par Ghislain Masure, responsable du pôle projets à la Direction des projets et processus : « Cet état d’esprit est en effet de plus en plus présent à tous les niveaux de l’institution et constitue un allié précieux pour les nouveaux projets entrepris. Car tous comportent des changements sans précédent, tant dans les choix des infrastructures et des matériaux que dans les questions de mobilier ou d’équipements, où la réutilisation est devenue la norme. Un ensemble de décisions prises en concertation permanente et pour lesquelles les expertises s’allient avec des valeurs aujourd’hui clés comme la sobriété et la résilience. »

Plus d’infos : www.hug.ch/durabilite

Le 11 novembre dernier, la démarche d’élaboration de la « Stratégie de durabilité 2030 et plan d’actions 2025 » des HUG a remporté le Corporate Social Responsability Award et a obtenu la mention honorable au Green Hospitals Awards de la Fédération internationale des hôpitaux. Les HUG sont également à l’initiative de la création du Geneva Sustainability Centre qui se fixe pour objectif de conduire le secteur de la santé vers les émissions zéro carbone. Pour en savoir plus : www.worldhospitalcongress.org/awards

Parmi les résultats attendus d’ici 2025 pour les trois axes prioritaires : Climat et santé

• + 4200 m2 de panneaux solaires

• + 10 % de surfaces végétalisées sur le site de Cluse-Roseraie

• 100 % des grands projets de construction intègrent des critères de durabilité

Égalité, diversité et inclusion

• 100 % des nouveaux cadres ont suivi la formation leadership

• 45 % de femmes médecins adjointes, cheffes de services et de départements

• Obtention du Swiss LGBT Label

Consommation et production durables

• - 50 % de bouteilles de boissons

• - 30 % de déchets alimentaires

• - 20 % de viande

MODULES • Entretien motivationnel • Evaluation clinique généralités adultes • Evaluation clinique santé mentale • Littérature de synthèse au service des pratiques de santé • Nutrition artificielle • Nutrition clinique • Santé communautaire • Santé & Vieillissement & Chronicité

CAS • CAS Coordination des soins et travail en réseau

DAS

• Promotion de la santé et prévention dans la communauté

• Santé des populations vieillissantes

En savoir plus sur la modularité du dispositif postgrade et l’offre complète de formations : www.ecolelasource.ch

Prochaine séance d’info : mardi 7 mars 2023, à 18h.

tique et interventionnelle du Département diagnostique des HUG.

Lésions du cortex mieux visibles

imagerie par résonance magnétique (IRM) est utilisée en médecine pour mettre en évidence les tissus mous de manière assez détaillée. Grâce à un champ magnétique et des ondes radio, la machine produit des séquences d’images contrastées d’un organe ou d’un tissu pour en déceler d’éventuelles anomalies.

En médecine, les IRM utilisent habituellement un champ magnétique de 1,5 ou 3 Tesla (l’unité de mesure qui définit la puissance du champ magnétique). Le nouvel appareil du Campus Biotech dispose d’un champ de 7 T. « Cette augmentation donne la possibilité de réaliser des séquences d’images avec une bien meilleure résolution. L’IRM 7T permet de voir des lésions beaucoup plus petites que ce que nous pouvons déceler avec un champ de 3T et la résolution anatomique est plus précise », explique le Pr Karl-Olof Lövblad, médecin-chef du Service de neuroradiologie diagnos-

Grâce au fort signal de l'IRM 7T, il est possible de voir les fibres allant d’une région cérébrale à l’autre et se croisant dans certaines sub-régions cérébrales.

Le nouvel appareil a été approuvé, pour l’instant, pour les examens de la tête et du genou. « Chez les personnes épileptiques, certaines lésions corticales mal distinguées jusqu’à présent peuvent être mises en évidence. Il est alors possible de les identifier précisément et de les enlever chirurgicalement. L’IRM 7T est aussi utile pour les personnes souffrant de sclérose en plaques, car elle met en évidence certaines lésions du cortex qui passaient parfois inaperçues », poursuit l’expert.

Les tumeurs cérébrales, les maladies vasculaires cérébrales, les maladies neurodégénératives, entre autres, bénéficient aussi de cette nouvelle technologie.

Grâce au soutien notamment du Département diagnostique et du Département des neurosciences cliniques, tout est mis en place pour rendre cet équipement accessible, dès début 2023, aux patients et patientes des HUG sur la base d’une collaboration interdisciplinaire.

1 L’achat de l’IRM 7T est le fruit de l’engagement de la Fondation Campus Biotech Geneva, du Center for biomedical imaging, des HUG, de l’UNIGE et de l’EPFL.

L’IRM « 7 Tesla » 1 installé au Campus Biotech permet de visualiser des lésions anatomiques très petites avec une résolution particulièrement bonne.Angio-IRM montrant à haute résolution la vascularisation cérébrale. Image montrant différents composants du cerveau. Crédits : © F AU, Erlangen, Germany. © Max Planck Institute, Leipzig, Germany. © Siemens Healthineers

Michel Thériault a fêté ses vingt ans de maison. Depuis 2019, cet infirmier de formation est responsable des soins à la Division privée des HUG. En juin dernier, il a organisé le Forum des aides afin de mettre en lumière les catégories professionnelles de l’ombre. Un événement marquant qui s’est terminé par une standing ovation.

Il porte sur sa blouse blanche une médaille d’or délivrée par l’Ordre des médecins et dentistes à l’obtention de son diplôme, obtenu avec mention. Michel Thériault est né il y a 58 ans dans les provinces maritimes du Canada. Très vite, il rejoint le Québec avec ses parents, ses sœurs et son frère. Il grandit dans une famille très soudée, dans un esprit de fraternité chrétienne, où l’amour de l’autre et de la vie est très présent. Il décroche sa maturité, mais au moment de choisir son orientation, c’est le flou. « J’ai toujours voulu me mettre au service de l’autre. »

L’idée d’une vocation sacerdotale naît, mais sa mère l’en dissuade et l’encourage à élargir son horizon. Il voyage, parfait son anglais, travaille dans l’hôtellerie. N’ayant jamais eu « l’appel de Dieu », il se présente au concours d’admission de l’école d’infirmier et d’infirmière, où il est reçu. Son diplôme en poche, il travaille pour rembourser ses prêts étudiants et aider sa mère, désormais veuve. Il débute sa vie professionnelle à l’Institut de cardiologie de Québec et achève une spécialisation d’instrumentiste en chirurgie cardiaque pédiatrique à Boston et Philadelphie aux États-Unis.

Une carrière en Suisse À cette époque, une grande fronde syndicale agite le pays. Un collègue infirmier lui parle de la Suisse, puis l’hôpital de la Chaux-de-Fonds lui propose un poste : « Ma mère m’a dit “ Vas-y, tu as la vie devant toi ! ” » Il débarque en Europe par 36°C avec ses vêtements d’hiver et son équipement de ski, bien décidé à profiter des Alpes suisses. Mais dans la cité horlogère, l’ennui le gagne. Une agence de placement le recrute et lui propose un poste dans une clinique vaudoise en chirurgie cardiaque. Peu à peu, il s’habitue au mode de vie européen, tisse son réseau professionnel, puis tombe amoureux.

Une autre clinique lui ouvre ses portes. Il découvre les domaines de la gynécologie et de l’obstétrique. Responsable de l’équipe du bloc opératoire, il se sent à nouveau à l’étroit. C’est alors que les HUG l’engagent comme adjoint du responsable des soins.

1964

Naissance au Canada.

1987

Diplôme en soins infirmiers.

1991 Arrivée en Suisse.

2002

Adjoint responsable des soins aux HUG.

2011

Responsable de soins au Département des spécialités de médecine des HUG.

2017

Forum des aides sur le thème « Au-delà de la bienveillance, la bientraitance ».

2019

Responsable de soins de la Division privée des HUG.

2022 Forum des aides sur le thème « Humanité et proximité ».

« J’adore mon travail. L’humain est au cœur de notre profession. Nous entrons dans l’intimité des gens, recevons leurs confidences… C’est un tel honneur, nous devons rester modestes. »

Humanité et proximité Depuis vingt ans, Michel Thériault met ses compétences et son humanité au service de l’institution. « Elle nous donne tellement qu’elle nous incite à donner », dit-il avec reconnaissance. Depuis 2019, il dirige les équipes soignantes de la Division privée. « Que l’on soit riche ou pauvre, à l’intérieur, c’est pareil », sourit-il. L’humour et la bienveillance sont dans sa nature : « On peut faire du bon travail dans la bonne humeur. J’aime détendre l’atmosphère. » Constant quel que soit son interlocuteur ou son interlocutrice, il est très attaché à la bienséance et à la discrétion. Et croit en un management humain : savoir remercier, féliciter, accepter ses erreurs. Son rôle est, entre autres, de veiller à ce que les consignes et procédures de soins soient appliquées à tous les niveaux. Il accompagne la relève, participe à des projets transversaux et se tient à jour des dernières connaissances pour des soins de qualité.

En juin dernier, il a mis à l’honneur le personnel soignant de première ligne lors du Forum des aides (aides soignants et soignantes, aides en soins et accompagnement, etc.) : « Ces personnes font un travail difficile. » Cet événement a rencontré un immense succès : « Il y a eu beaucoup de moments d’émotion. »

Son engagement pour l’humain se poursuit dans sa vie privée. Militant de longue date pour la cause du VIH, il défend aussi les intérêts des personnes sourdes et malentendantes et accompagne deux amis en fin de vie. La vie, il la croque à pleines dents. Avec son compagnon, il retape une vieille ferme, aime la nature, voir du monde, faire la cuisine, aller au cinéma. Pour se ressourcer, il s’adonne également à la lecture et à la mosaïque. « Au travail, j’ai vécu des moments magnifiques, mais aussi dramatiques. Je les laisse dans les poches de ma blouse blanche », conclut-il.

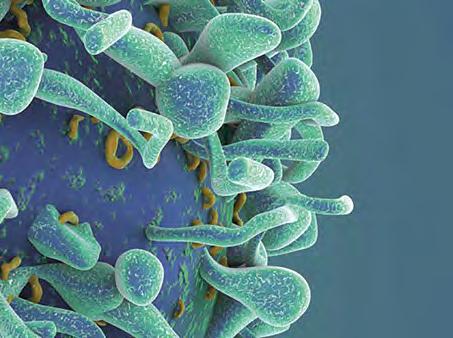

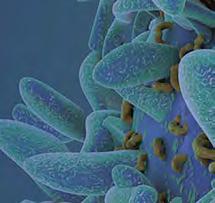

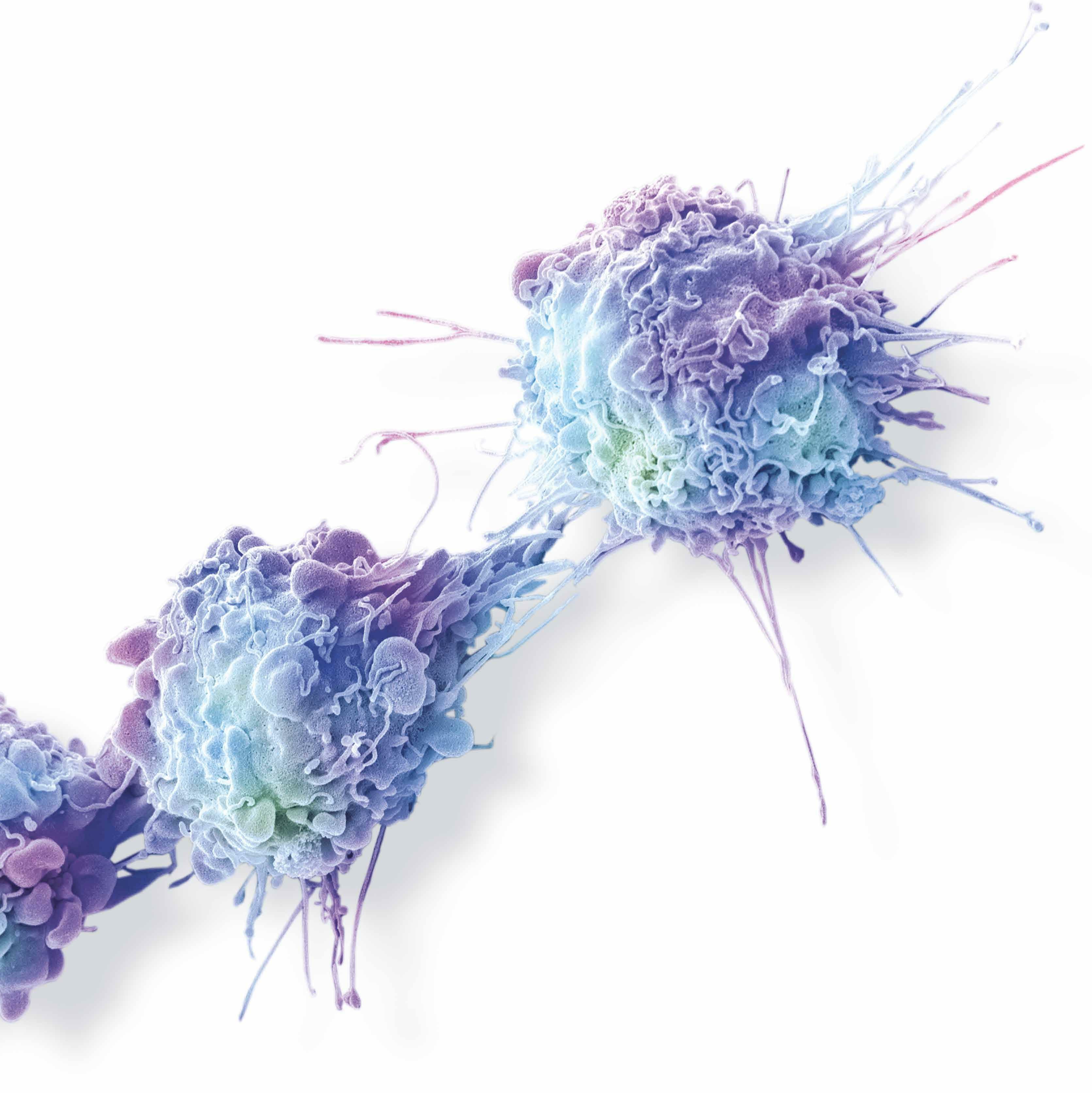

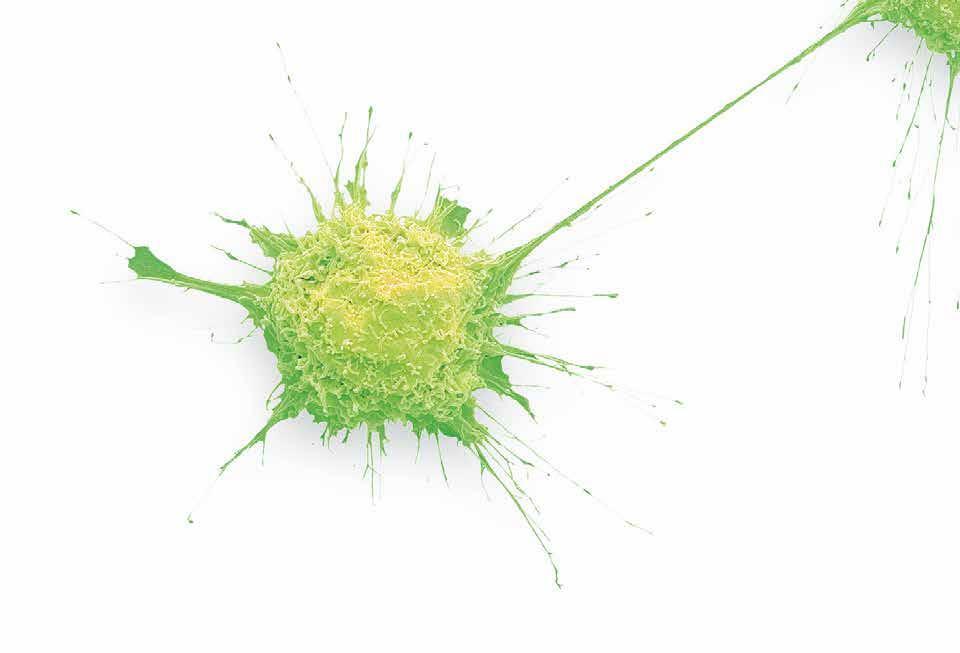

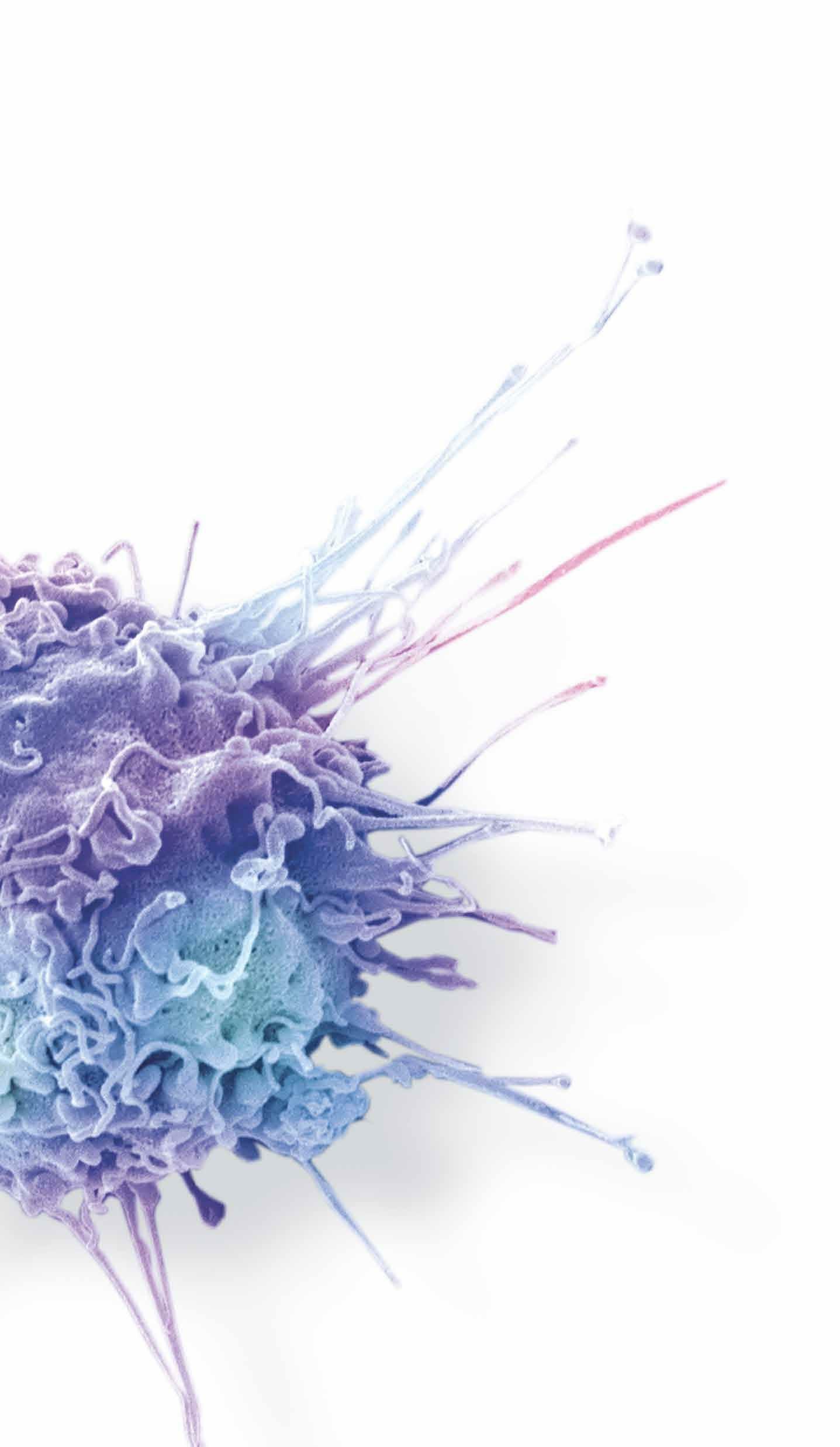

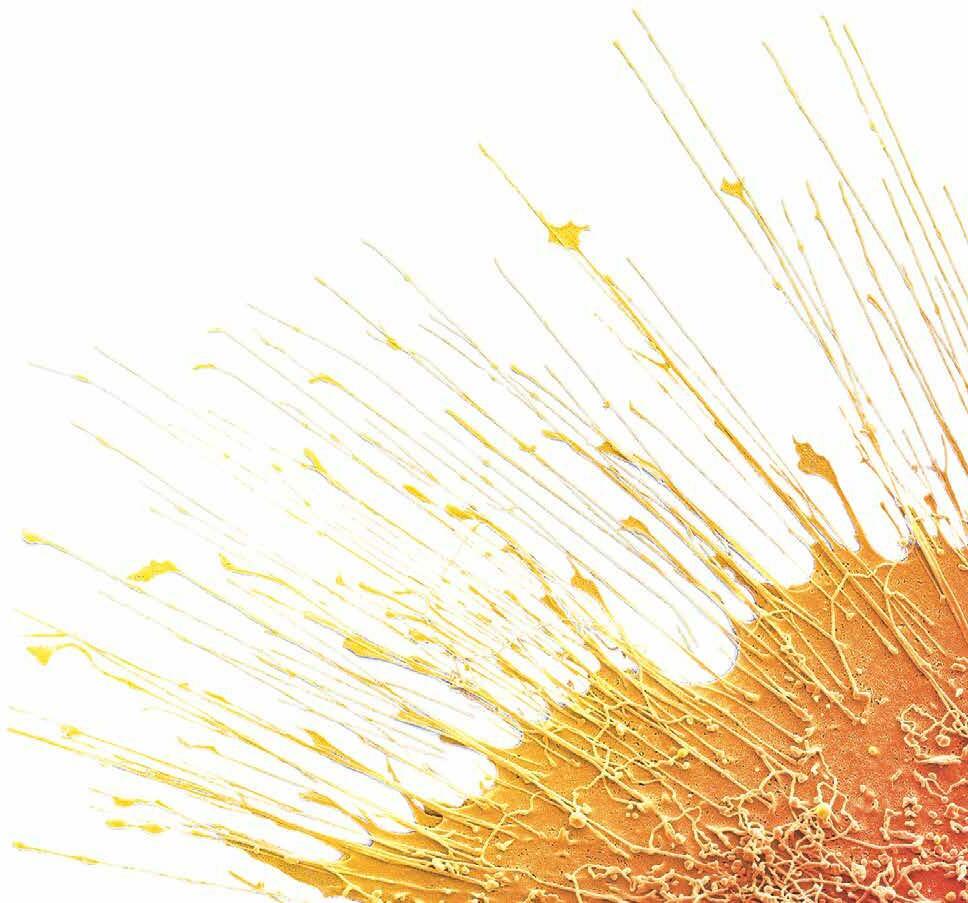

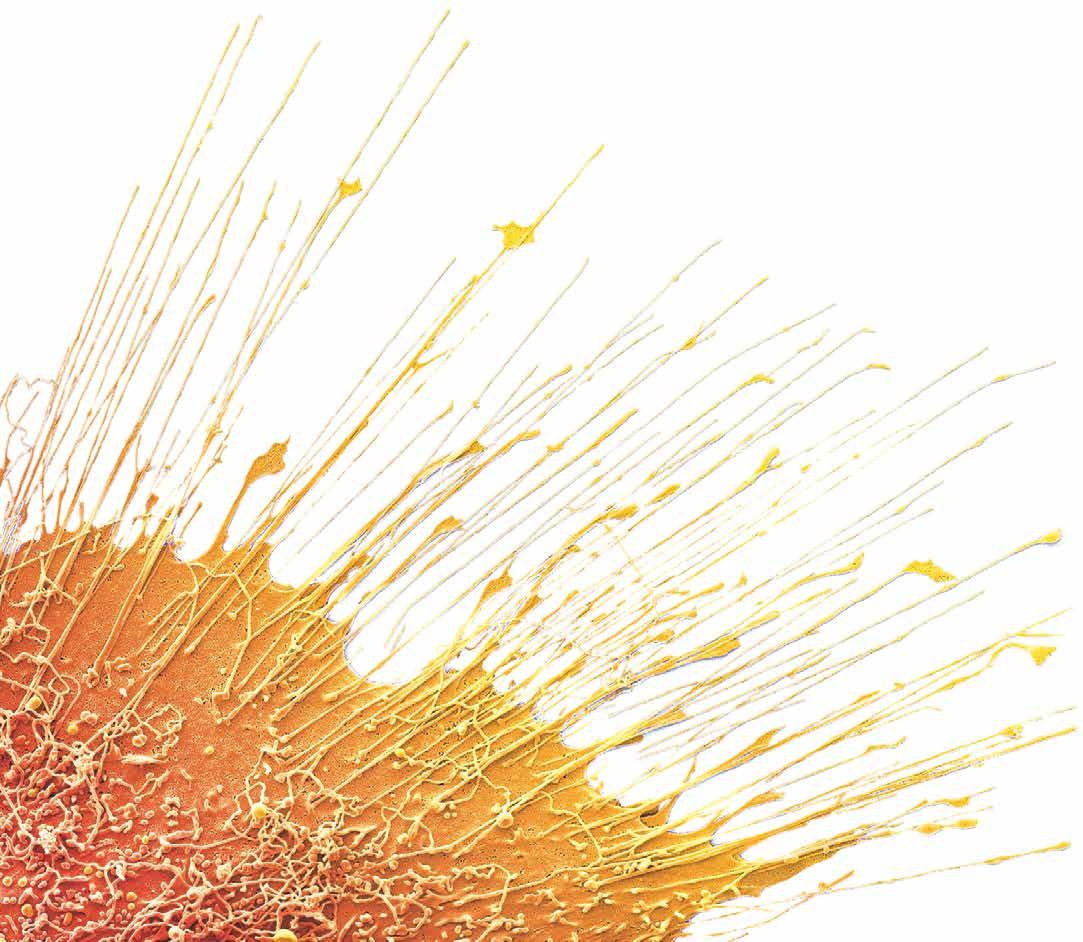

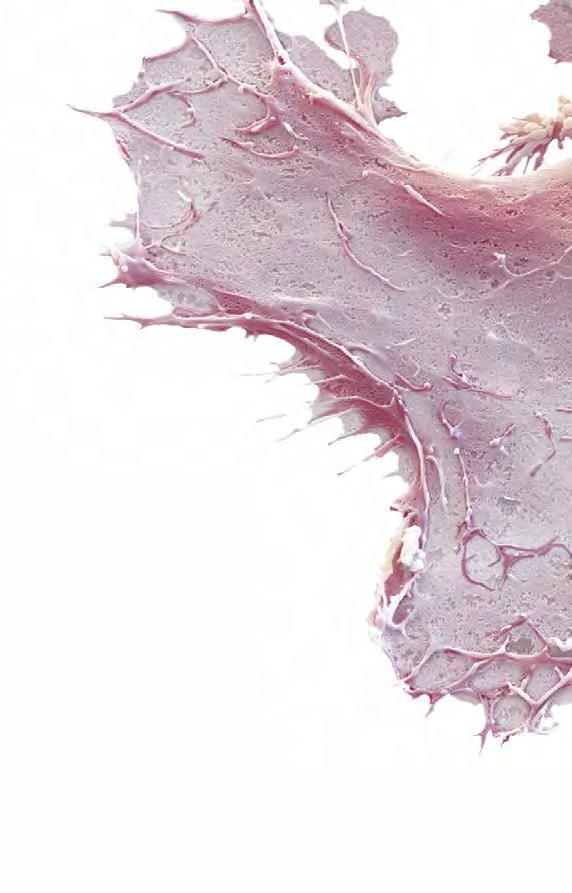

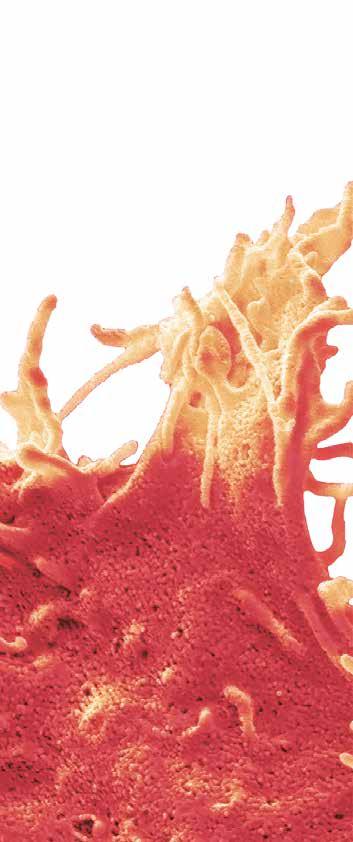

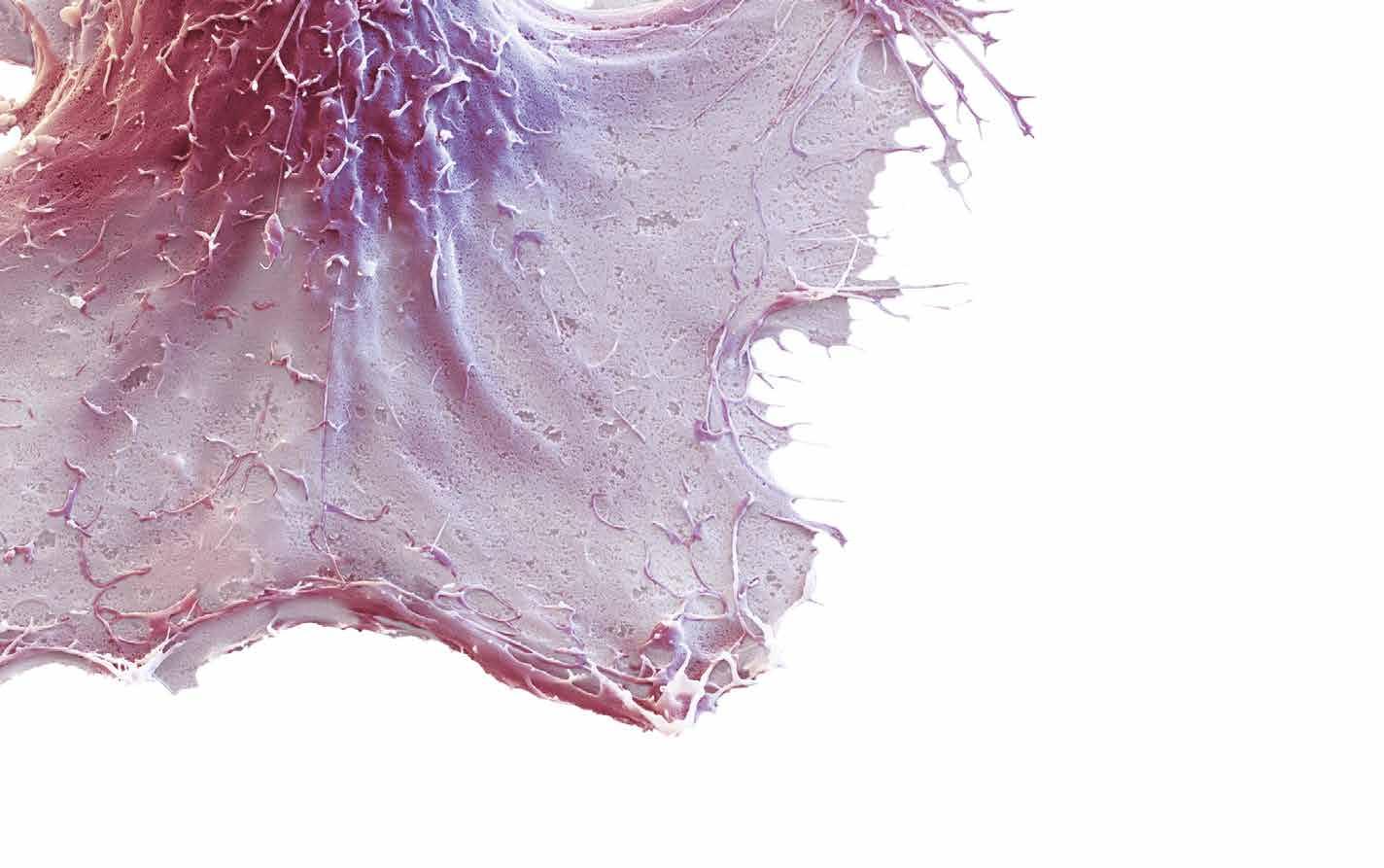

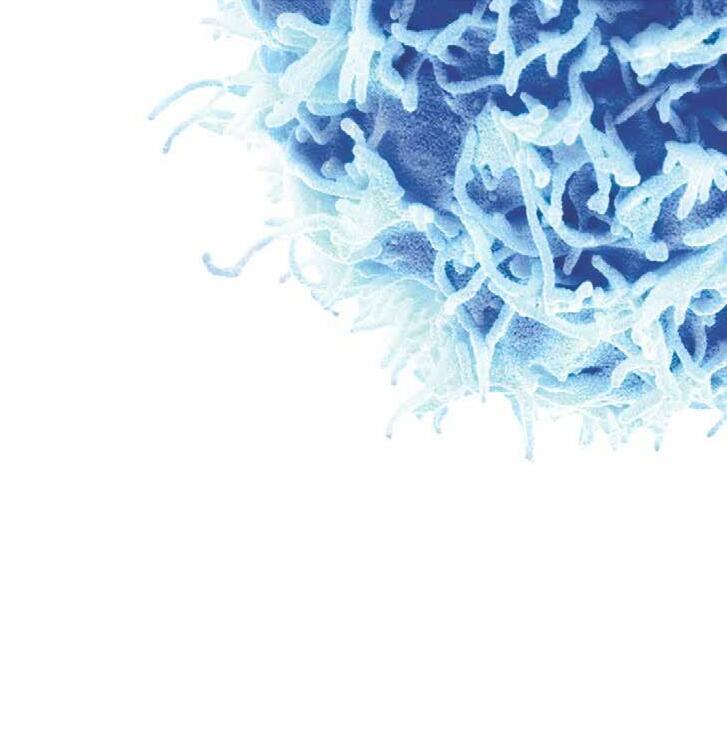

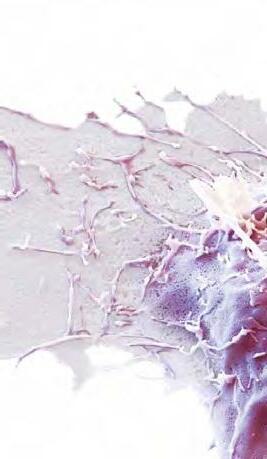

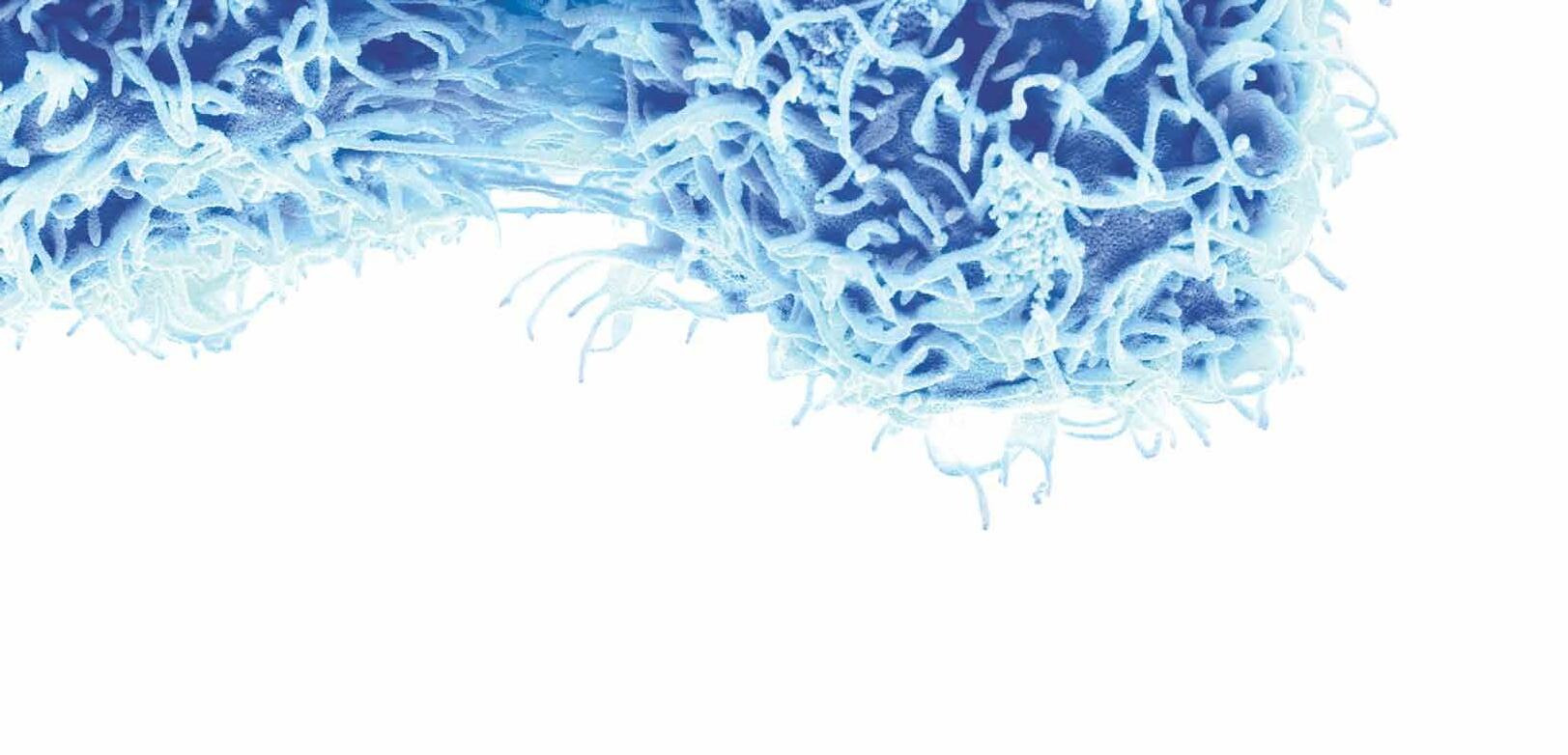

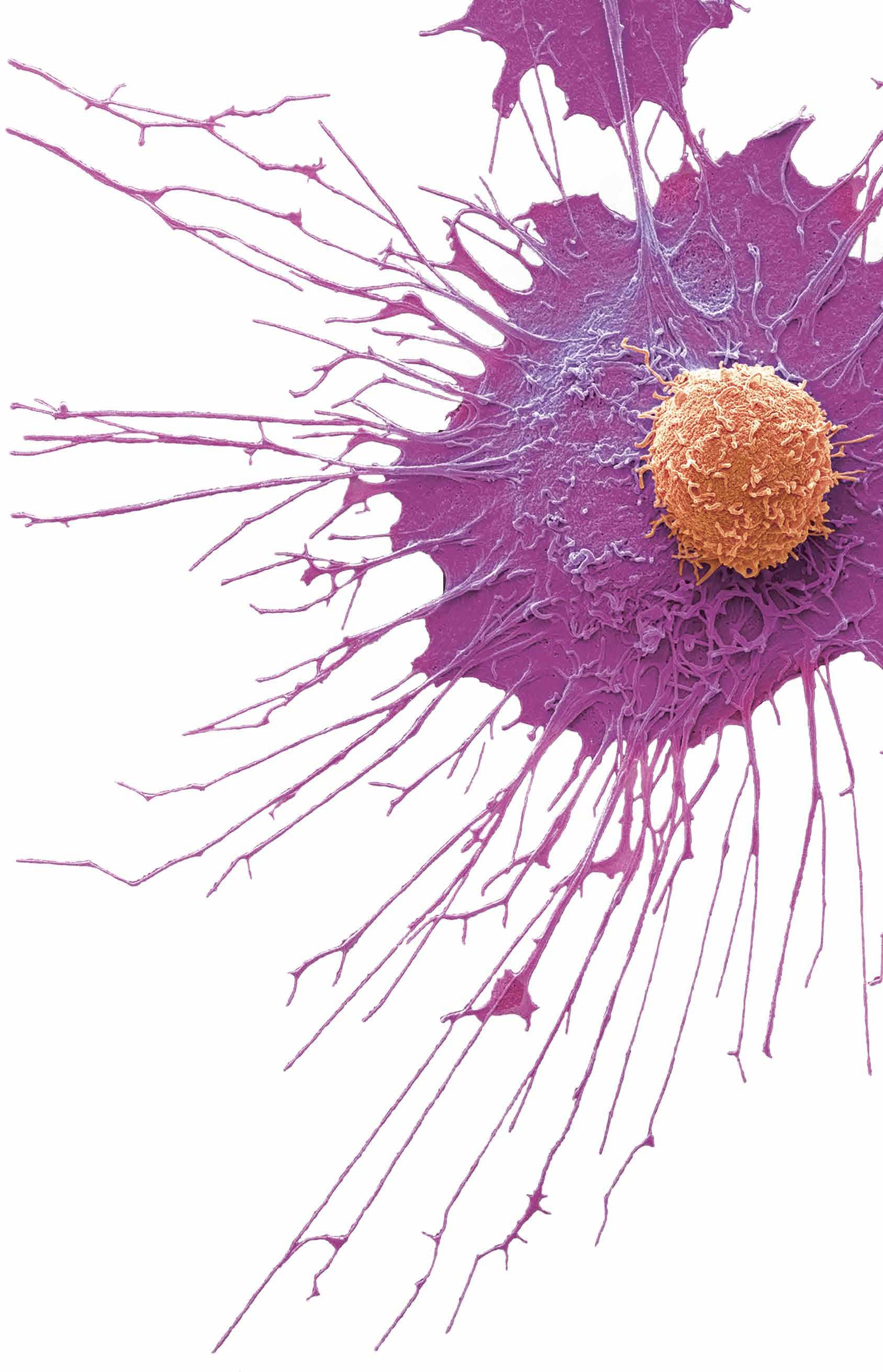

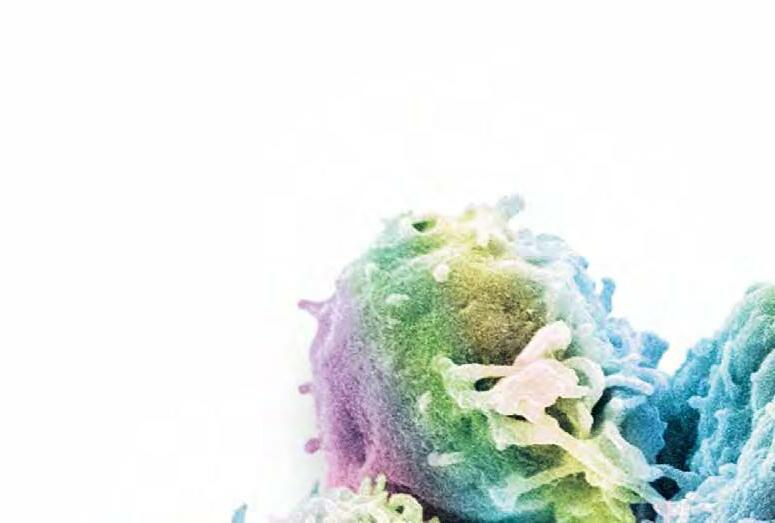

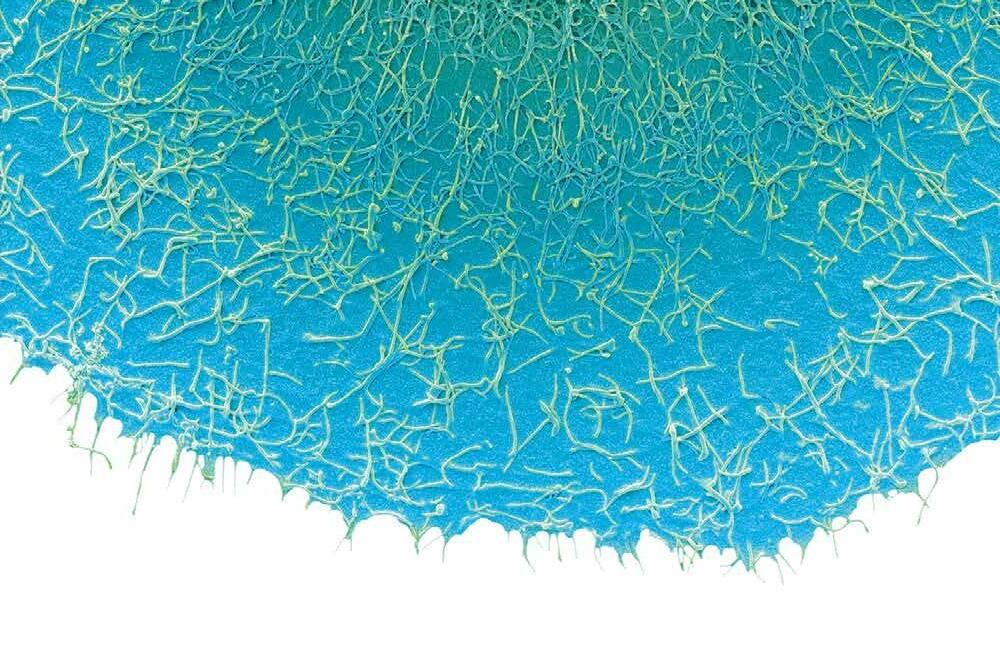

Toutes les images de ce dossier ont été obtenues par micrographie électronique à balayage en couleur.

Soigner le cancer grâce à des traitements ciblés et sur mesure est une nouvelle perspective rendue possible grâce aux avancées extraordinaires de l’oncologie de précision. Les HUG créent un nouveau service pour proposer aux malades qui ne répondent pas aux traitements standards une thérapie personnalisée, au moment le plus opportun, avec le moins d’effets secondaires possibles. Entre technologie et multidisciplinarité, l’oncologie de précision représente un virage inédit dans la prise en charge complexe des maladies cancéreuses.

Cellules cancéreuses ovariennes (image grossie 10 000x).

En Suisse, un homme sur deux et une femme sur trois seront touchés par un cancer au cours de leur existence. Cette maladie est la deuxième cause de décès chez l’adulte. En plus d’être une épreuve individuelle, elle constitue aussi un problème de santé publique majeur. Pour intensifier la lutte contre le cancer et offrir à la population concernée les traitements les plus pointus et les plus prometteurs, les HUG créent un service d’oncologie de précision : « C’est une nouvelle opportunité pour les patientes et les patients de bénéficier de thérapies personnalisées, c’est-à-dire adaptées aux particularités biologiques complexes de leur tumeur », commente le Pr Olivier Michielin, nouveau chef du Département d’oncologie et responsable de ce nouveau service. Car derrière le terme générique de « cancer » se cachent en réalité une infinité de maladies cancéreuses, causées notamment par des mutations génétiques. Le rôle de l’oncologie de précision est justement de tenir compte de cette variabilité et de l’exploiter à des fins thérapeutiques, explique Mikaël Pittet, professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Genève et titulaire de la chaire en onco-immunologie de la Fondation ISREC pour la recherche contre le cancer : « Nous nous servons de la complexité de la tumeur pour appliquer le meilleur traitement aux patientes et patients. »

Grâce à d’importants efforts de recherche et à des innovations technologiques majeures – notamment les machines de séquençage à haut débit –, l’oncologie de précision est devenue une réalité. « Avec les progrès conjoints en biotechnologie, en ingénierie, en informatique et en imagerie, nous

le nombre de cas cliniques discutés chaque année, en moyenne, au tumor board moléculaire commun aux HUG et au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Cellule cancéreuse de prostate en cours de division (image grossie 2 000x).

le nombre de cancers diagnostiqués chaque année en Suisse.

pouvons désormais extraire énormément d’informations des tumeurs, tant sur le plan cellulaire et moléculaire que génétique. De son côté, la digitalisation du système de santé nous permet aussi d’avoir accès à des bases de données de milliers de patients et patientes, dont nous pouvons suivre en détail l’histoire médicale. Enfin, à l’aide des outils d’intelligence artificielle, nous avons la capacité de comparer, de croiser et d’analyser ces données », souligne le Pr Michielin.

En exploitant les caractéristiques uniques de chaque tumeur, mais aussi des cellules environnantes, les spécialistes peuvent désormais mieux différencier les types de cancers, même s’ils touchent le même organe ou le même tissu. « Deux cancers de la peau peuvent être très différents sur le plan moléculaire. Inversement, deux cancers très éloignés (poumon et vessie par exemple) peuvent avoir des profils moléculaires très proches et donc répondre aux mêmes thérapies », précise le Pr Pittet. Le but de l’oncologie de précision est de davantage cibler et personnaliser les traitements, mais aussi de prédire leur efficacité.

450Car face à la multitude de médicaments et de thérapies contre le cancer, les choix thérapeutiques s’avèrent très complexes : « Un des objectifs est de pouvoir prédire quel type, quelle séquence et quelle combinaison de traitements sont les plus efficaces et les moins toxiques pour une personne donnée », relève le Pr Michielin.

Cellule cancéreuse d’ostéosarcome (image grossie 4 000x).

francs, le coût du séquençage du génome humain, une avancée majeure sur laquelle repose en partie l’oncologie de précision (contre trois milliards de francs pour le premier séquençage il y a environ vingt ans).

Suivre l’évolution de la maladie et prévenir les résistances sont d’autres objectifs de cette médecine d’avant-garde : « À tout moment, un nouveau profilage de la tumeur peut être réalisé afin d’adapter le traitement. La recherche s’applique à développer des outils de pointe (biopsie liquide dans le sang, par exemple) pour obtenir des informations sur ce qui se passe en temps réel », indique le Pr Pittet.

L’oncologie de précision repose enfin sur la multidisciplinarité et le partage de savoirs très spécialisés. « L’analyse d’un cas nécessite un ensemble de compétences extrêmement large (lire en page 19) », souligne le Pr Michielin. Même si elle représente un tournant décisif, l’oncologie de précision ne s’oppose pas à l’oncologie médicale classique, bien au contraire. « Nous travaillons en synergie pour des décisions cliniques sur mesure », confirme le Dr Petros Tsantoulis, co-responsable du tumor board moléculaire (lire en page 20). Si les options de soins sont de plus en plus nombreuses, elles s’ajoutent à la palette de traitements que l’on connaît,

1000à savoir les thérapies ciblées, l’immunothérapie, la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie : « Les traitements sont potentiellement les mêmes, mais ils sont utilisés sur des bases différentes en fonction du profil de la tumeur et non d’un cancer donné (sein, pancréas, etc.) », explique le Pr Michielin. De plus, des combinaisons innovantes ou des séquences nouvelles peuvent être proposées sur la base des analyses.

1jour, le temps pour effectuer un séquençage du génome humain aujourd’hui.

Cellules de cancer du sein cultivées sur une plaque de verre (image grossie 2 920x).

Aujourd’hui, l’oncologie de précision est réservée aux prises en charge les plus complexes et s’adresse essentiellement aux malades qui ne répondent pas aux traitements standards, qui ont une récidive ou dont le pronostic est défavorable. « Dans ces situations, nous nous engageons dans une approche plus efficace et prometteuse pour la personne », indique le Pr Pittet. Mais à l’avenir, tous les malades pourront profiter des connaissances d’un domaine en constante évolution. « L’oncologie de précision prépare l’oncologie de demain : les connaissances acquises au travers des situations individuelles serviront à l’avenir au plus grand nombre », déclare le Dr Tsantoulis. Cela, grâce à une recherche scientifique très dynamique, confirme le Pr Michielin : « Les malades intégreront de plus en plus des essais cliniques en oncologie de précision. Nous mettons également en place des études rétrospectives pour définir des profils de patients et patientes similaires, identifier les caractéristiques partagées et voir quels traitements ont fonctionné en regard de ces particularités. »

La médecine très personnalisée se joue au niveau moléculaire et ne concerne pour l’heure qu’une partie des malades. Or, il

Professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Genève et titulaire de la chaire en oncoimmunologie de la Fondation ISREC pour la recherche contre le cancer.

faut beaucoup de données pour savoir quel traitement fonctionne (ou pas) dans quelle situation, mais aussi mieux comprendre les phénomènes de résistance. Des preuves d’efficacité collectives doivent donc encore être établies pour améliorer la prise en charge. Plusieurs initiatives visent justement à mettre en commun des données médicales à des fins de recherche – sous réserve du consentement des patients et patientes : le Réseau romand d’oncologie et le Swiss Personalized Health Network (SPHN), notamment (lire ci-contre). Le Pr Michielin l’assure : « Nous vivons une nouvelle ère. Les bénéfices pour les patients et patientes pourraient significativement augmenter. Nous sommes convaincus que les années à venir seront riches en succès. »

Sylvain PRADERVAND Bio-informaticien embarqué et responsable data au Swiss Personalized Health Network (SPHN).

La mise en commun des données cliniques est indispensable dans la lutte contre le cancer. Dirigé par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), le Swiss Personalized Health Network (SPHN) est un ambitieux projet national qui se fonde sur le consentement général présenté aux patientes et patients dans les hôpitaux. Son objectif : traduire les données de santé dans un langage standardisé et les rendre accessibles, d’une part, pour la recherche scientifique et, d’autre part, pour des projets cliniques spécifiques comme le tumor board moléculaire. Le projet Swiss Personalized Oncology (SPO), dont le Pr Olivier Michielin est le leader avec le Pr Bernd Bodenmiller de Zurich, est un des projets phares soutenus par le SPHN. « Les données sont collectées, codées, standardisées puis rentrées dans des bases de données spécifiques. Lorsqu’une étude clinique s’ouvre, nous les mettons à disposition des chercheurs et chercheuses des universités et centres hospitaliers universitaires de Suisse via des canaux de transmission spécifiques et sécurisés », explique Sylvain Pradervand, bio-informaticien embarqué et responsable data au SPHN.

Il faut en effet comprendre que le nombre d’individus, au niveau d’un seul hôpital, n’est souvent pas suffisant pour obtenir des résultats significatifs pour une étude. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on est face à des cancers rares et très particuliers comme en oncologie de précision, confirme Sylvain Pradervand : « Grâce au SPHN, nous pouvons multiplier le volume des cohortes. Car, paradoxalement, pour soigner une forme de cancer spécifique, il faut comparer les cas entre eux pour dégager les ressemblances et les différences. »

Cellule tueuse naturelle (NK) interagissant avec une cellule d’hépatome (HepG2), image grossie 10 000x.

Pour trouver des sujets similaires et savoir si un traitement est efficace dans une situation donnée, il est possible, en consultant cette vaste base de données, de réaliser des études cliniques virtuelles. En effet, sur la base d’études rétrospectives contenant des informations telles que les caractéristiques biologiques des individus, leurs plans de traitement, leurs réponses aux thérapies, etc., des courbes d’évolution et de survie peuvent être établies. Les médecins ont ainsi la possibilité d’interroger les bases de données du SPHN comme aide à la décision clinique. À l’avenir, le SPHN compte inclure les hôpitaux périphériques dans son réseau et développer de nouveaux projets. Parmi eux, la création de profils moléculaires dynamiques afin d’observer en direct les interactions entre la tumeur et le système immunitaire.

avec de gros collectifs. C’est l’idée de la collaboration entre le CHUV et les HUG, qui va permettre à l’arc lémanique d’être très compétitif. De plus, nous avons mis sur pied un réseau suisse dans le cadre du projet Swiss Personalized Health Network (SPHN) pour étendre encore les possibilités d’analyse et proposer les meilleurs traitements aux personnes malades.

au Pr Olivier Michielin, nouveau chef du Département d’oncologie et responsable du Service d’oncologie de précision.

Pulsations Quel souffle nouveau souhaitezvous apporter aux HUG ?

Pr Olivier Michielin L’oncologie est en constante évolution. Un des axes de développement du nouveau service est de construire un programme d’immunothérapie de précision, s’appuyant sur la science des données et l’intelligence artificielle. L’immunothérapie a amené des réponses sur le long terme pour une fraction de patients et patientes. L’oncologie de précision, quant à elle, a pour but d’utiliser les caractéristiques propres de la tumeur pour proposer des traitements personnalisés.

Vous continuez à diriger le Centre d’oncologie de précision du CHUV, à Lausanne. Dans la lutte contre le cancer, l’union fait la force ? Absolument ! La loi des grands nombres joue ici un rôle important. Pour déceler des bénéfices dans des sous-populations de patients et patientes, il est nécessaire de travailler

Cellule de cancer du sein avec des globules rouges du sang (image grossie 6 000x).

Comment ces synergies bénéficierontelles aux patients et patientes des HUG ? Nous travaillons à bien articuler les connexions entre tous les services du Département d’oncologie afin de déterminer comment faire profiter le plus grand nombre de patients et patientes de ces avancées à un moment optimal dans leur trajectoire oncologique. Il est clair qu’à l’avenir, un nombre croissant de malades pourra être pris en charge.

JUSTINE, 26 ans

« J’ai eu beaucoup de chance dans ma malchance »

« J’avais 21 ans lorsqu’une masse suspecte a été découverte dans mon ventre lors d’un ultrason de routine chez mon gynécologue. J’ai alors dû faire d’autres examens d’imagerie qui ont confirmé ces craintes. J’ai vu un premier chirurgien viscéral qui a tout de suite référé mon cas aux HUG. Le jour d’après, j’avais un rendez-vous en oncologie. J’ai subi une première biopsie, puis d’autres qui ont confirmé le diagnostic. Un screening génétique et moléculaire de ma tumeur a été réalisé, car elle était très rare. Mon cas a été discuté au tumor board moléculaire ainsi qu’avec d’autres spécialistes en France. À la suite de ces discussions, mon médecin, le Dr Thibaud Koessler, m’a proposé un traitement ciblé pour empêcher les cellules tumorales de proliférer tout en épargnant les cellules saines. Cette option thérapeutique a été un vrai soulagement à plus d’un titre. Elle a permis de réduire drastiquement la taille de la tumeur et de réaliser une chirurgie beaucoup moins lourde. Mais aussi, je n’ai pas eu tout le panel d’effets secondaires d’une chimiothérapie classique. J’ai gardé durant tout mon traitement une bonne qualité de vie. Je n’ai pas perdu mes cheveux, j’ai continué à voir mes amis, à sortir et j’ai poursuivi mes études. Je me suis sentie soutenue et entre de très bonnes mains aux HUG. J’ai eu beaucoup de chance dans ma malchance. Aujourd’hui, je vais bien. J’ai retrouvé mon état de santé d’avant mon cancer, qui n’est plus qu’un mauvais épisode de ma vie. »

Cellule cancéreuse du foie en train de se diviser (image grossie 7 600x).

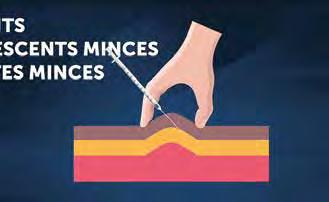

Lors d’une suspicion de cancer, un prélèvement de tissu, de cellules ou d’organe est nécessaire pour établir un diagnostic et décider ensuite d’un traitement adéquat. Mais ce matériel biologique doit d’abord faire l’objet d’une série d’investigations. Celles-ci sont menées au sein du Service de pathologie clinique et de ses laboratoires et ont pour but de caractériser le type (ou sous-type) de cancer. « La pathologie et, en particulier, la pathologie moléculaire, est la pierre angulaire sur laquelle toute la suite de la réflexion s’articule. Des compétences de biologie, de bio-informatique, de sciences des données et bien entendu d’oncologie doivent également être finement orchestrées pour arriver à une prise en charge optimale », indique le Pr Olivier Michielin, nouveau chef du Département d’oncologie. « Nous participons au diagnostic, au pronostic, au choix et à la prédiction de l’efficacité du traitement », confirme la Pre Laura Rubbia-Brandt, médecin-cheffe du Service de pathologie clinique.

Grâce aux évolutions technologiques, de plus en plus de données sont générées et les analyses sont toujours plus précises. Face à un cas, les questions qui se posent sont multiples : quelle est la morphologie de la tumeur ? Est-elle porteuse de mutations génétiques ? Les cellules tumorales prolifèrent-elles beaucoup ? Le prélèvement, préparé par les techniciens et techniciennes en laboratoire et les biologistes, est regardé par les médecins

pathologistes sous toutes les coutures pour établir le « code-barres » de la tumeur. C’est notamment dans ce service que l’on procède au séquençage moléculaire et à l’analyse d’image de la tumeur. La masse de données générées par les analyses est gérée par les équipes de bio-informatique ainsi que par les médecins pathologistes, qui opèrent une sélection en vue du tumor board moléculaire.

Un service désormais digitalisé Depuis peu, le service est entièrement digitalisé, se réjouit la Pre RubbiaBrandt : « Nous sommes à ce jour le premier hôpital de Suisse et un des premiers d’Europe à avoir fait ce saut technologique du flux entièrement numérisé abandonnant l’utilisation du microscope au quotidien. » La pathologie numérique permet d’implémenter des logiciels d’intelligence artificielle pour analyser des données et recevoir une aide au diagnostic. « En analysant l’image par ordinateur, nous focalisons notre attention sur certains paramètres. Nous augmentons aussi considérablement la précision des mesures et des quantifications (nombre de cellules en prolifération et de lymphocytes dans la tumeur, par exemple). Nous pouvons automatiser des processus et partager plus facilement les cas via la télémédecine. C’est une révolution qui sous-tend et accompagne le développement de l’oncologie de précision », conclut la spécialiste.

Nicols Righettil | Lund i13

Pre Laura RUBBIA-BRANDT Médecin-cheffe du Département diagnostique et du Service de pathologie clinique des HUG.

Cellules de cancer du sein cultivées sur une plaque de verre (image grossie 2920x). La surface irrégulière est typique des cellules cancéreuses.

La pathologie clinique : une étape essentielle pour définir le « codebarres » de la tumeur.

Cellule T (en orange) et cellule cancéreuse de la prostate (en violet). Les cellules T sont un composant du système immunitaire de l’organisme (image grossie 6 000 x).

Certains cancers ne répondent pas aux traitements standards. D’autres sont suffisamment rares pour qu’il n’existe pas de recommandations thérapeutiques à large échelle. Ces cas doivent être regardés sous l’angle moléculaire afin de mettre en lumière les particularités de la tumeur en vue d’une approche thérapeutique personnalisée.

Ces situations complexes sont abordées au tumor board moléculaire, un colloque multidisciplinaire commun aux HUG et au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il réunit, en visioconférence, différents spécialistes : oncologues, pathologistes moléculaires, spécialistes en modélisation moléculaire, en bio-informatique et en génétique, etc. Le tumor board moléculaire peut également être sollicité par les oncologues travaillant dans le privé pour un avis thérapeutique à propos d’une situation clinique. « Prenons l’exemple d’un diagnostic de cancer du côlon. À l’origine de ce type de cancer, nous retrouvons une mutation classique chez une majorité de malades. Mais il arrive que les analyses moléculaires révèlent l’existence d’une mutation génétique inattendue pour ce cancer. De nouvelles analyses seront effectuées (séquençage génétique, modélisation de la tumeur, etc.) afin de déterminer quel traitement sera adapté en présence de cette mutation », illustre le Dr Petros Tsantoulis, co-responsable du tumor board moléculaire.

Une médecine prédictive

Selon les cas, le tumor board suggère une consultation oncogénétique pour évaluer les risques chez des patientes et patients ayant des antécédents médicaux ou familiaux, ainsi que des mesures de prévention et de

surveillance de ces personnes et de leurs proches. Ce colloque oriente également les malades vers de nouveaux traitements dans le contexte d’études cliniques. Ainsi, un ou une patiente genevoise pourra bénéficier d’un traitement initié à Lausanne et inversement. Enfin, à travers cette réunion d’experts et d’expertes, les HUG poursuivent leur mission universitaire de formation et de recherche. « Peu à peu, nous essayons d’accumuler des connaissances et de mieux comprendre les formes plus rares de cancers pour lesquels nous manquons de traitements », ajoute le Dr Tsantoulis.

Depuis sa création il y a cinq ans, environ 2 500 patients et patientes ont profité de cette centralisation des compétences au niveau romand. « Une activité comparable à celle des grands centres européens », se réjouit le spécialiste, qui est également co-responsable du tumor board moléculaire national.

Le Centre des cancers des HUG, créé en 2010, coordonne la meilleure stratégie diagnostique et thérapeutique en mettant en commun les compétences multiples nécessaires à la prise en charge des patientes et patients atteints d’un cancer. Il standardise et informatise l’organisation de 17 tumor boards hebdomadaires (par pathologie), offrant ainsi une base de données cliniques prospective extrêmement riche pour l’oncologie de précision. Il est placé sous la direction du Pr Nicolas Mach et du Pr Frédéric Ris, directeur adjoint.

Co-responsable du tumor board moléculaire,

L’arsenal des thérapies contre le cancer ne cesse de s’agrandir. L’immunothérapie compte parmi les plus prometteuses. Cette approche consiste à stimuler les défenses immunitaires de l’organisme pour détruire les cellules cancéreuses et combattre la maladie. Le point fort de l’immunothérapie est son aptitude à déjouer les changements incessants de la tumeur. « Les cellules immunitaires, comme les lymphocytes T, nous intéressent, car elles sont plus stables et plus stéréotypées que les cellules tumorales », explique le Pr Mikael Pittet de l’Université de Genève (UNIGE). Ce type de traitement est aujourd’hui efficace contre certains cancers, notamment ceux du poumon, du côlon et de la peau (mélanome), mais il ne l’est pas pour tous les cancers et toutes les personnes malades. L’enjeu de l’immunothérapie de précision, véritable fer de lance de la discipline, est justement d’identifier, via des biomarqueurs (ou caractéristiques biologiques), les personnes qui pourraient répondre à ce type de traitements.

La thérapie cellulaire est un pas de plus dans l’immunothérapie de précision dans la mesure où elle s’appuie sur les défenses immunitaires propres à chaque patient ou patiente pour attaquer les cellules tumorales. Elle consiste à prélever les lymphocytes T de la personne malade et à les reprogrammer génétiquement en laboratoire. « Nous les dotons de récepteurs artificiels qui les rendent capables de reconnaître une cible (ou antigène) exprimée à la surface des cellules cancéreuses, afin de les détruire », explique le Pr Denis Migliorini, professeur à la Faculté de médecine de l’UNIGE, médecin responsable de l’Unité de neuro-oncologie des HUG et titulaire de la chaire ISREC en immunologie des tumeurs cérébrales. Ces lymphocytes modifiés, appelés CAR-T (pour Chimeric Antigen Receptor-T cells ou lymphocytes T dotés de récepteurs antigéniques chimériques), sont ensuite réinjectés dans la circulation sanguine.

Cette technique révolutionnaire est particulièrement efficace dans le cas des leucémies infantiles et des lymphomes de haut grade chez l’adulte, jusqu’ici très difficiles à soigner. Malgré ces progrès spectaculaires, ces traitements devront évoluer pour devenir efficaces dans le traitement des tumeurs dites « solides » (dans le cerveau, le pancréas, les ovaires ou au niveau colorectal). En effet, les thérapies cellulaires n’en sont qu’à leurs balbutiements. Des versions « sur mesure » ciblant à la fois les marqueurs de cellules tumorales, mais aussi leur environnement, sont en cours de développement et seront testées en clinique prochainement.

Cellule cancéreuse colorectale (image grossie 3 000x).

Denis MIGLIORINI, Professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Genève, médecin responsable de l’Unité de neuro-oncologie des HUG et titulaire de la chaire ISREC en immunologie des tumeurs cérébrales.

Lymphocytes T (petites cellules rondes) attachés à une cellule cancéreuse (image grossie 5 000x).

JanvierMars 2023

L’infographie

1/3

La proportion de personnes hypertendues sans le savoir. 70%

Son influence néfaste sur la santé de nos artères fait d’elle la tueuse numéro une dans le monde, rien de moins. Et pourtant, cette maladie silencieuse peut être détectée, soignée, mais aussi prévenue. Les leviers clés : un dépistage régulier, une prise en charge adaptée et une hygiène de vie optimisée.

Quand parler d’hypertension artérielle ? Si la tension artérielle est ≥ 135/85 mmHg à domicile ou ≥ 140/90 mmHg à plusieurs reprises au cabinet médical.

En cas d’hypertension artérielle non traitée, les artères subissent un vieillissement accéléré (artériosclérose) et peuvent se boucher. Comme les artères conduisent le sang vers des organes essentiels, cette obstruction expose à des problèmes aigus ou chroniques.

• Accident vasculair e cérébral, démence vasculaire (cerveau).

• Infar ctus du myocarde, insuffisance cardiaque (cœur). • Cécité, baisse de l’acuité visuelle (yeux). • Insuf fisance rénale (reins).

Experte : Pre Antoinette Pechère-Bertschi, responsable du Centre d’hypertension des HUG

Le pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans souffrant d’hypertension artérielle.

La mesure de la pression artérielle

La pression artérielle, ou « tension artérielle », corr espond à la pression exercée par le sang sur les parois des artères.

La première : la pr ession systolique . Le cœur se contracte et éjecte le sang dans les artères. La pression y est alors maximale. La seconde : la pr ession diastolique. Le cœur se relâche pour se remplir de sang. La pression dans les artères est à son niveau minimum.

En imposant une pression excessive aux parois des artères, l’hypertension artérielle les use prématurément. Celles-ci se tapissent de plaques d’athérome, mélange de cholestérol et de plaquettes sanguines, provoquant une inflammation. Appelé artériosclérose, ce phénomène est aggravé en cas de diabète, tabagisme, surpoids, excès de cholestérol, etc.

Obstruction de l’artère Un caillot sanguin se forme et bouche l’artère, mettant en danger l’organe concerné.

Artériosclérose avancée En présence de facteurs de risque mal ou non corrigés et avec l’âge, l’artériosclérose progresse.

d’artériosclérose

Dès l’âge de 30 ans environ, des plaques d’athérome peuvent apparaître. Une hygiène de vie saine limite leur progression.

Artère saine Paroi intérieure (ou endothélium) d’une artère d’une personne jeune et en bonne santé.

La panoplie de médicaments à disposition est vaste et permet une prise en charge personnalisée. Elle comprend :

• Diur étiques (augmentation de l’élimination du sodium dans les urines).

• Anticalciques (dilatation des vaisseaux sanguins).

• Bloqueurs du système r énineangiotensine (dilatation des vaisseaux sanguins et action sur le filtre rénal).

• Bêtabloquants (action sur le débit car diaque et dilatation des vaisseaux).

• T ous les trois ans dès l’adolescence.

• T ous les ans dès 40 ans ou plus tôt en présence de facteurs de risque (surpoids, tabagisme, excès de cholestérol, antécédents familiaux, etc.).

L’hygiène de vie joue un rôle primordial pour limiter le risque d’hypertension artérielle. Parmi les mesures efficaces :

• Miser sur une alimentation riche en aliments sains et frais.

• Réduir e fortement boissons sucrées, plats et jus de fruits industriels, aliments riches en acides gras saturés.

• Éviter les excès de sel, le sucr e ajouté et les plats déjà cuisinés.

• Limiter la consommation d’alcool et ne pas en consommer tous les jours.

• Renoncer à fumer .

• V iser au moins 7 x 30 minutes d’activité d’intensité modérée (essoufflement) par semaine, comme la marche, le vélo ou la danse.

• Glisser des moments de détente dans son emploi du temps pour limiter les excès de str ess.

nique obstructive (BPCO) et les infections des voies respiratoires basses figurent ainsi respectivement en troisième et quatrième places des principales causes de mortalité dans le monde. Le cancer du poumon, quant à lui, est un des cancers les plus meurtriers. En Suisse comme ailleurs, la question du dépistage systématique se pose, la balance bénéfice-risque étant encore discutée.

Assiste-t-on à une augmentation, ces dernières années, des maladies respiratoires favorisées par l’environnement et les habitudes de vie ?

Pulsations La pneumologie est une spécialité très vaste qui prend en charge de nombreuses pathologies. Cette diversité est-elle une force ou une faiblesse ?

Pre Anne Bergeron Les deux à la fois ! C’est clairement une richesse, mais aussi une difficulté, car cela nécessite des expertises multiples. J’ai l’habitude de dire que c’est une spécialité « caméléon », qui doit s’adapter à l’environnement dans lequel elle évolue et à de nombreuses pathologies, technologies et prises en charge. Le service a la chance de rassembler des spécialistes de tous les domaines de la pneumologie : maladies vasculaires pulmonaires, insuffisance respiratoire sévère, asthme, médecine du sommeil, cancer du poumon, tuberculose, mucoviscidose, etc.

Quels sont les défis actuels de la pneumologie en termes de santé publique ?

Les maladies pulmonaires ont un sombre palmarès. La bronchopneumopathie chro-

Il y a une progression de certaines maladies respiratoires, mais il est difficile d’évaluer le rôle exact de la pollution dans leur apparition ou aggravation. Ceci a été montré pour les exacerbations de fibrose pulmonaire idiopathique ou l’asthme, par exemple. Quant au tabac, il est aujourd’hui clairement identifié comme la première cause de BPCO et de cancer du poumon. Si, pour ce dernier, l’immunothérapie et les thérapies ciblées ont permis d’améliorer clairement le pronostic des malades, pour la BPCO, parent pauvre des maladies pulmonaires, il existe encore peu de traitements réparateurs efficaces. D’où l’importance d’intensifier la prévention pour sensibiliser la population aux dangers du tabagisme.

Votre spécialité ce sont les maladies interstitielles pulmonaires. Quelles sont-elles et qui touchent-elles ? Il existe plus de deux cents maladies interstitielles pulmonaires, dont la plupart sont rares. Elles résultent de la détérioration des alvéoles (sacs d’air des poumons), par une inflamma-

Les affections qui peuvent toucher le poumon sont nombreuses. Elles sont prises en charge au Service de pneumologie, auquel la Pre Anne Bergeron, récemment arrivée aux HUG, entend bien donner un nouveau souffle. Rencontre.

tion et une fibrose, responsable de différents symptômes respiratoires comme une toux ou un essoufflement, et parfois une insuffisance respiratoire. Parmi les affections les plus courantes, la sarcoïdose est une maladie pouvant affecter différents organes. Elle touche des hommes et des femmes de tout âge. Sa cause est mal identifiée, ce qui est le cas également de la fibrose pulmonaire idiopathique. Celle-ci concerne le plus souvent des hommes fumeurs âgés de plus de 40-50 ans. Certaines autres pneumopathies interstitielles compliquent une maladie auto-immune comme la sclérodermie. Enfin, la pneumopathie d’hypersensibilité, autre maladie interstitielle fréquente, concerne des personnes soumises – souvent dans leur environnement professionnel – à certains antigènes (moisissures, poussières, détergents, etc.).

Existe-t-il des traitements efficaces pour ces maladies ?

Le grand enjeu est de les détecter tôt, afin de retarder l’évolution fibreuse et l’altération de la fonction respiratoire. Je suis agréablement surprise de la grande sensibilisation à ces pathologies des médecins de premier recours ici à Genève, qui évoquent le diagnostic de pneumopathie fibrosante suite à l’auscultation pulmonaire et adressent ces patients et patientes à un ou une pneumologue avant même l’apparition de symptômes respiratoires. La mise en place des traitements dépend ensuite de la cause de la maladie qu’il est donc important d’identifier. Les thérapies dont nous disposons consistent surtout à freiner l’évolution fibrosante. Nous espérons ouvrir prochainement dans notre service de nouveaux essais thérapeutiques, notamment pour la fibrose pulmonaire idiopathique.

décès prématurés par an en Suisse sont provoqués par la pollution de l’air (Source : OFEV).

Lieu de fabrication des spermatozoïdes et de la testostérone, les testicules sont dotés d’une forte capacité de production durant toute la vie d’un homme. Ils sont néanmoins vulnérables aux chocs et au cancer.

Le nombre de spermatozoïdes par éjaculat.

Dr Daniel Benamran, médecin-chef ad intérim du Service d’urologie des HUGLes testicules sont deux glandes situées dans un sac de peau, le scrotum, situé à la base de la verge. Ces homologues des ovaires féminins font partie de deux importants systèmes du corps masculin : le système reproductif, avec la fabrication des spermatozoïdes, et le système endocrinien, avec la production de la testostérone.

La température optimale pour la production des spermatozoïdes, soit quelques degrés de moins que la température corporelle. « Bal ls tell it all », de Henrik Busk

Le taux de guérison à cinq ans du cancer testiculaire.

Chez le fœtus masculin, les testicules sont formés dans l’abdomen dès le deuxième mois de grossesse. Dès le troisième mois, ils entament une migration en plusieurs étapes avant de se fixer dans le scrotum. Cette descente peut ne pas être achevée à la naissance, pour l’un ou les deux testicules. Dans la majorité des cas, la migration se fera naturellement. Dans le cas contraire, une intervention chirurgicale est nécessaire avant 18 mois au plus tard. Un testicule non descendu constitue un risque d’infertilité ou de cancer testiculaire.

Peu fréquent, le cancer du testicule a la particularité de toucher en grande majorité des jeunes adultes de 15 à 35 ans.

Le plus souvent, il est détecté suite à la découverte d’une masse. Les médecins leur conseillent ainsi de palper régulièrement leurs testicules et de consulter en cas de modification. Le traitement consiste en une ablation du testicule affecté. Il est parfois complété par une chimiothérapie. Le cancer testiculaire répond bien aux traitements et se guérit complètement dans la majorité des cas. Il peut néanmoins provoquer une infertilité. Une congélation de spermatozoïdes est alors proposée avant le début des thérapies.

Peu protégés, les testicules sont vulnérables aux chocs. S’ils peuvent se remettre d’un hématome, une fracture entraînant une rupture de l’enveloppe des testicules (albuginée) représente une urgence médicale. Il en va de même pour les torsions : lorsque le testicule tourne sur son axe, il est privé de son apport sanguin. Dès six heures sans alimentation sanguine, les glandes génitales peuvent subir des dommages irréversibles.

Le pourcentage d’enfants de 12 mois dont la migration testiculaire n’est pas achevée.

La spermatogenèse (élaboration des spermatozoïdes par le testicule) n’est efficace qu’entre 33 et 35°C. Les testicules sont recouverts par un muscle appelé crémaster dont la fonction est de réguler leur température. Dans un environnement froid, il se contracte et rapproche les testicules du corps pour les réchauffer. À l’inverse, il se détend pour les refroidir en cas de chaleur.

L’une des spécificités du système reproducteur masculin est de fonctionner toute la vie. Ses performances peuvent néanmoins décliner chez certains hommes dès 50 ans, période appelée « andropause ». La production de testostérone peut diminuer et entraîner des symptômes tels que prise de poids, baisse de la libido, bouffées de chaleur ou fatigue.

Approche innovante centrée sur la personne, projet de rénovation des locaux : un nouvel élan est donné dans les unités prenant en charge les personnes en soins de maintien dans l’attente d’une place en EMS ou en institution spécialisée.

de la route par exemple. Et bien souvent, ces divers cas de figure ont en commun le début d’un processus long et complexe pour trouver la place en EMS ou en foyer qui convient. Les délais d’attente peuvent hélas se compter en semaines ou en mois, tant les démarches administratives peuvent être lourdes et les places rares. « Dans cet intervalle, notre mission est de prendre en charge ces personnes fragilisées le mieux possible. Nous savons qu’elles traversent une étape délicate, souvent douloureuse, incluant le deuil de certains aspects de leur vie passée, de leur domicile lui-même. D’où l’importance de tenir compte autant que possible de leurs besoins et de leur état d’esprit, tout en veillant à favoriser le maintien de leurs capacités physiques et mentales », résume le Pr Christophe Graf, chef du Département de réadaptation et gériatrie (DRG). Une démarche au cœur de l’« Approche centrée sur la personne », dont le déploiement est en cours depuis quelques mois, mais également de la rénovation des unités en question, prévue quant à elle courant 2023.

Ce sont des personnes arrivées à l’hôpital suite à un accident ou une atteinte sévère de leur santé et pour lesquelles, passée l’urgence des soins, une évidence est rapidement apparue : l’impossibilité d’un retour à domicile. La plupart du temps, il s’agit de personnes âgées, en perte d’autonomie, mais la problématique peut aussi concerner des individus jeunes, en situation de handicap, après un accident

En pratique aujourd’hui, 104 lits répartis sur deux sites – 84 à l’Hôpital de Loëx et 20 à la Clinique de Joli-Mont – sont réservés à ces personnes passées en « soins de maintien », à l’issue des divers traitements qui s’imposaient à leur arrivée à l’hôpital. Un changement de statut allant de pair avec la mise en place d’un réseau impliquant le patient ou la patiente, ses proches, l’équipe médico-soignante et le service social. « Tout l’enjeu est d’entreprendre

Edmée, en soins de maintien, s’entretient avec une bénévole.

l’ensemble des réflexions et des démarches requises pour organiser la prise en charge de ce séjour transitoire, penser le projet de vie de la personne et trouver la place en EMS ou en institution spécialisée correspondant le mieux à sa situation et à ses souhaits », précise Franck Attar, coordinateur qualité sécurité et en charge de la gestion administrative et financière des personnes en soins de maintien au DRG. Et d’ajouter : « Si les aspects administratifs et financiers s’imposent rapidement au cœur des discussions, le quotidien reste, lui, focalisé sur la personne. »

Initiée à l’issue d’une étude pilote concluante financée par la Fondation privée des HUG, cette approche se glisse depuis quelques mois dans les services concernés. « Elle vise à repenser certaines pratiques hospitalières pour qu’elles s’ajustent aux besoins et aux habitudes de la personne. Il s’agit par exemple d’adapter les horaires de repas ou de toilette. Simple en apparence, cette flexibilité des équipes soignantes constitue un vrai changement de paradigme dans les structures de soin. Et surtout, de tels aménagements peuvent s’avérer déterminants pour la santé physique et psychique d’une personne âgée ou devenue handicapée », résume Coralie Peillex, adjointe de la responsable des soins au DRG.

Organisation de repas dans un espace commun, activités culturelles et artistiques, temps d’échanges personnalisés, perspective de locaux mieux adaptés : cette ère nouvelle impliquant équipes soignantes, socio-éducatives et bénévoles montre déjà ses bienfaits. « Nous avons constaté une baisse du niveau d’anxiété et un apaisement chez de nombreuses personnes, parfois transformées par le simple fait de se sentir écoutées et prises en compte dans leurs besoins », conclut le Pr Graf.

Témoignage

EDMÉE, 86 ans, en soins de maintien aux HUG

« Bien sûr, certaines choses me manquent, comme la cuisine que j’aimais faire chez moi, mais je ne peux pas me plaindre… La dévotion du personnel me touche beaucoup. J’ai perdu l’usage de mes jambes et donc une partie de ma liberté, mais une jeune femme bénévole me permet de sortir au parc régulièrement. Et un de mes petits plaisirs est d’aller manger une assiette de frites une fois par semaine à la cafétéria. »

Un gaz qui s’échappe involontairement, des selles qui souillent les sous-vêtements sans possibilité de les retenir sont des exemples d’incontinence fécale ou anale. Moins connue que celle urinaire, elle est souvent difficile à évoquer avec son ou sa médecin. « Malheureusement, les personnes les plus concernées sont tellement embarrassées par ces pertes de selles ou de gaz qu’elles ne sortent plus de chez elles. L’incontinence fécale impacte alors gravement leur vie sociale. Il ne faut pas hésiter à consulter, car c’est remédiable », souligne le Pr Frédéric Ris, médecin adjoint au Service de chirurgie viscérale.

Lorsque la musculature du périnée est endommagée, des gaz ou des selles peuvent s’échapper sans que la personne ne parvienne à les retenir. Des solutions existent pour y remédier et il ne faut pas hésiter à en parler au corps médical.

Lorsque le hamac se détend Plusieurs causes expliquent ce phénomène. La première est liée au relâchement des muscles du périnée. « Les femmes sont davantage touchées, surtout celles qui ont eu des enfants. Ce n’est pas tant le nombre de grossesses qui est significatif, mais plutôt la façon dont l’accouchement par voie basse s’est passé. Un nouveau-né très gros ou l’utilisation de ventouses ou forceps sont susceptibles de créer des dommages de la musculature du périnée. Celle-ci ressemble à un hamac dont les cordes sont détendues. Avec le temps, elles laissent passer de plus en plus de matière », poursuit le spécialiste.

Les rapports sexuels par voie anale peuvent aussi être responsables d’un relâchement de la tonicité des sphincters ou créer des blessures. Autre cause possible : des lésions neurologiques. La présence de selles dans le rectum n’est alors pas communiquée au cerveau et la matière échappe au contrôle de la personne concernée.

À noter que ce type d’incontinence peut prendre des formes diverses. Parfois, cela ne concerne que des gaz. Cela peut aussi sortir sous forme de selles liquides et, dans les cas les plus avancés, de matière fécale solide. « Dans un premier temps, des séances de physiothérapie sont prescrites. Elles permettent de remuscler le périnée », explique le Pr Ris.

La technique dite de biofeedback, parfois proposée aux femmes après l’accouchement, est aussi régulièrement utilisée. Il s’agit de placer une sonde dans le rectum et de contracter la musculature, générant un tracé visible sur un écran. Cet exercice améliore l’efficacité des contractions et du contrôle de la défécation. Une alimentation riche en fibres et la prise de médicaments améliorant la consistance des selles sont aussi proposées afin de limiter la fuite anale. « Lorsque cela ne suffit pas, il peut s’avérer nécessaire de recourir à la chirurgie », conclut l’expert.

Plusieurs techniques chirurgicales permettent d’en finir avec l’incontinence anale. Parmi elles, la réparation du muscle puborectal (qui fait partie du muscle élévateur de l’anus) lorsqu’il a été arraché par un traumatisme. « Cette intervention dure environ 90 minutes et implique une hospitalisation de deux à trois jours. Une autre approche consiste à pratiquer un lifting du rectum en cas de descente d’organe. Le rectum est alors suspendu chirurgicalement par un filet reliant le périnée au sacrum. Comme cela se fait par laparoscopie, ce n’est pas très invasif. Il faut également compter environ trois jours d’hospitalisation », explique le Pr Frédéric Ris, médecin adjoint au Service de chirurgie viscérale. En cas de dommages au niveau des sphincters, une réparation chirurgicale de cette zone peut être effectuée. Pour toutes ces techniques, les effets secondaires se manifestent par des douleurs au niveau de la zone opérée nécessitant la prise d’analgésiques pendant quelques jours.

Enfin, lorsque les lésions neurologiques sont la cause de l’incontinence, un pacemaker peut être implanté avec une électrode placée dans le sacrum afin de réguler le transit et la défécation. La contraction des sphincters est alors améliorée par ce dispositif.

Quelle que soit la technique utilisée, après une à deux semaines d’arrêt de travail et une période où il faut éviter de porter de lourdes charges, la personne peut reprendre une vie normale et surtout sociale. « Les patients et patientes peuvent aussi retrouver une sexualité tout à fait normale et parfois même améliorée lorsque la tonicité du périnée est rétablie », conclut le Pr Ris.

Vous faire bénéficier du plus haut niveau de maîtrise et de sécurité accessible à tout moment.

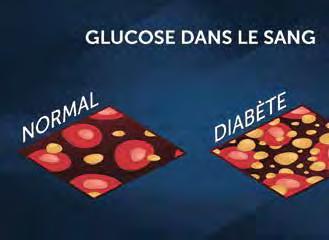

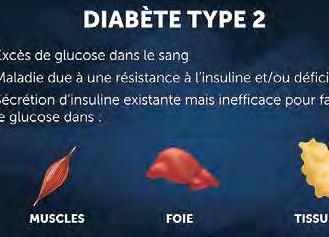

En Suisse, environ 40 000 personnes vivent avec un diabète de type 1, une maladie caractérisée par un excès de glucose dans le sang qui apparaît généralement chez les moins de 20 ans. Si des traitements compensent le manque d’insuline, ce type de diabète reste incurable et il faut donc apprendre à vivre avec.

Pour accompagner les malades vers l’autonomie, une série de 46 vidéos abordant des problématiques spécifiques du quotidien a été développée. « Ces dispositifs didactiques sont destinés à soutenir la réalisation des actions de santé indispensables à l’autogestion du diabète de type 1 », explique le Dr Giacomo Gastaldi, médecin adjoint au Service d’endocrinologie, diabétologie, nutrition et éducation thérapeutique du patient et chef du projet. Une expérience testée et validée par Annie*, 46 ans, patiente du service : « Je les ai toutes regardées ! J’ai appris énormément de choses… il était temps, après tant d’années avec le diabète. »

Devenir expert ou experte de sa propre maladie constitue un atout pour mieux vivre avec le diabète qui, du lever au coucher en passant par les repas, se

rappelle aux personnes concernées. « L’éducation thérapeutique est la pierre angulaire du traitement. Un ou une patiente bien formée suit mieux ses traitements, présente moins de complications de sa maladie et voit sa qualité de vie améliorée », constate le Pr Zoltan Pataky, responsable de l’Unité d'éducation thérapeutique du patient.

Qu’est-ce que l’insuline ? Comment l’alimentation entre-t-elle en jeu ? Consommer de l’alcool ou voyager avec un diabète est-il possible ? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans ces courtes vidéos alternant conseils de spécialistes et illustrations graphiques animées. « Pour coller au mieux à leurs besoins, ces contenus ont été co-construits avec les patients et patientes, ainsi qu’avec une équipe pluridisciplinaire de professions médicales et du monde de la communication », raconte Montserrat Castellsague, infirmière spécialiste clinique en diabétologie.

Un effort particulier a ainsi été porté sur le langage utilisé et la construction des explications afin de rendre l’information intelligible. « Ces vidéos peuvent aussi s’adresser aux proches ou servir de support aux équipes soignantes. Prochaine étape : nous aimerions proposer des parcours de visionnage en fonction des profils et enrichir les thématiques abordées », conclut le Dr Giacomo Gastaldi.

* Prénom d’emprunt.

Une quarantaine de vidéos instructives et pratiques sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube des HUG1.

Saida Hamadi souffre d’hyperphagie boulimique* depuis son adolescence. Elle a vécu son trouble en secret durant de longues années avant d’être prise en charge. Elle participe à un programme des HUG qui lui donne de l’espoir.

* Diabète de type 1 : maladie auto-immune caractérisée par un déficit d’insuline, l’hormone qui régule la glycémie et permet au glucose d’être assimilé par les cellules. Parmi les symptômes : soif excessive et bouche sèche, perte de poids soudaine, faim constante, urines abondantes, vision trouble, manque d’énergie et fatigue. Le traitement repose sur l’injection d’insuline, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.

* Hyperphagie boulimique : moins connue que les autres troubles du comportement alimentaire, elle est caractérisée par des accès durant lesquels la personne consomme de grandes quantités de nourriture. Contrairement à la boulimie, ces crises ne sont pas associées à des comportements compensatoires tels que la prise de vomitifs. En conséquence, les personnes connaissent souvent une prise de poids. La prise en charge, fondée sur l’éducation thérapeutique, se fait sur le long terme et à plusieurs niveaux : psychiatrie, art-thérapie, médicaments et diététique.

ès que mon stress augmente, je sens les crises arriver. La nourriture constitue une manière de réguler mes émotions. C’est terrible », raconte Saida Hamadi, pimpante cinquantenaire qui travaille comme aidesoignante dans un EMS genevois. Ayant grandi à Rabat, au Maroc, elle a commencé à souffrir d’hyperphagie boulimique après la puberté. « Dans une culture où un bon appétit et des rondeurs sont synonymes de santé, mon entourage ne considérait pas mon comportement comme pathologique », se souvient-elle.

Saida Hamadi revient sur son parcours marqué par des conditions familiales et de travail difficiles, par des troubles alimentaires, mais aussi par son esprit libre et une forte envie de s’en sortir. « Ma mère était dure et exigeante. Elle m’a transmis beaucoup d’anxiété en me surprotégeant. L’ennui combiné à l’angoisse a causé mes premiers accès d’hyperphagie. Je mangeais des chips, du pain et des douceurs devant la télé sans m’arrêter. Contrairement à d’autres personnes, je n’ai pas adopté de comportements compensatoires. Je suis devenue obèse et je me détestais encore plus. » Ses crises, quasiment quotidiennes, étaient vécues dans le secret et dans la honte.

De longues années au service des autres Sa vie de jeune femme a connu un grand tournant lorsqu’elle est arrivée à Genève à 26 ans. « On m’a proposé de travailler dans une famille de diplomates comme gouvernante. Cela a été un choc : je suis passée du statut de princesse dans ma maison, à celui de bonne à tout faire chez des étrangers. »

Les journées trépidantes à s’occuper des enfants et du ménage lui conviennent au final assez bien. Elles lui évitent de se confronter à elle-même. Durant plus de dix ans, elle enchaînera les emplois pour de riches familles, n’ayant pour intimité que sa chambre et très peu de temps libre. « Mais j’ai eu un bon contact avec certains de mes patrons. J’ai découvert une forme de liberté et de respect que je n’avais pas connu jusque-là », raconte Saida Hamadi.

L’« explosion » arrivera à 40 ans, alors qu’elle s’engage auprès d’une famille pour s’occuper d’une nonagénaire. « Passer de l’hyperactivité des enfants au silence d’une dame âgée m’a confrontée au vide. J’ai pris conscience que durant toutes ces années, je m’étais sacrifiée pour les autres. J’ai fait une dépression… » Elle tisse toutefois une amitié avec sa cliente qui la soutiendra pour qu’elle obtienne un contrat de travail et un permis de séjour.

Un programme qui redonne de l’espoir Surtout, elle consulte enfin un psychologue spécialiste des addictions. « J’ai mis un mot sur mes troubles, j’ai pu revenir sur ma relation avec ma mère… » Saida Hamadi est soulagée, mais elle continue de souffrir de ses crises, plus ou moins espacées en fonction de son niveau d’angoisse. Sur les conseils de son thérapeute, elle consulte une diététicienne. Mais lorsqu’elle se retrouve face à un formulaire où elle doit détailler ce qu’elle mange, elle se bloque. « Je ne pouvais pas décrire ainsi mon alimentation. Pour moi, la nourriture représente une souffrance, la mort. »

Malgré ses difficultés, Saida Hamadi va de l’avant dans sa vie professionnelle. Elle trouve un emploi dans un EMS et entame une formation d’aide-soignante à l’âge de 48 ans. Elle vit désormais dans son propre appartement et s’adonne à la peinture abstraite, une passion longtemps mise de côté. Depuis quelques mois, elle participe à un programme des HUG baptisé Espace de soins pour les troubles du comportement alimentaire (ESCAL), grâce auquel elle bénéficie d’une prise en charge individualisée à long terme. Coachée par le Dr Alberto Nascè de l’Unité d’éducation thérapeutique du patient, elle fait notamment de l’art-thérapie et participe à des groupes de parole. « Le but consiste à modifier mes schémas de régulation des émotions liés à la nourriture. Parmi mes objectifs figurent l’exercice physique et la préparation de mes repas à la maison. Ce programme représente un soutien. Cela fait bientôt quarante ans que je vis avec l’hyperphagie. Je n’arrive toujours pas à m’accepter comme je suis, mais j’ai maintenant l’espoir d’améliorer les choses. »

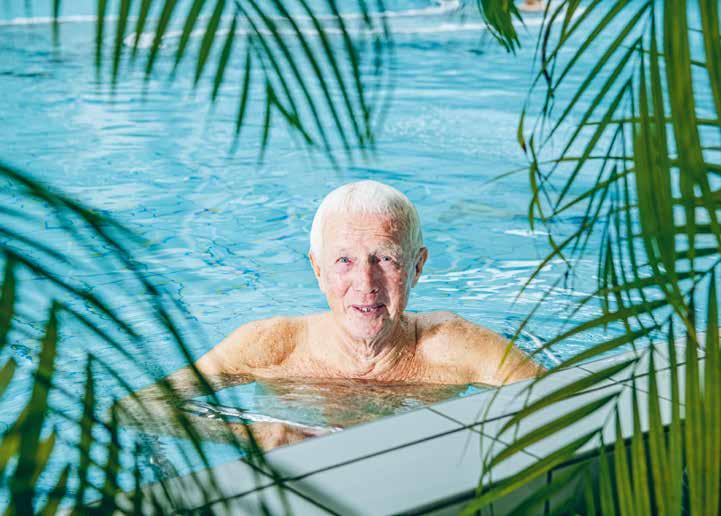

Où se trouve un espace unique dans lequel personnes à mobilité réduite, seniors, mais aussi grand public, viennent se ressourcer ? Aux Bains de Cressy, qui proposent des prestations de soin et de bien-être dans un cadre luxuriant.

l’origine des Bains de Cressy, il y a une mission fondatrice : accueillir des personnes à mobilité réduite à des prix abordables. Créés en 2001 par la fondation Foyer Handicap, repris ensuite par les HUG, les Bains ont conservé cet objectif d’accessibilité, tout en ouvrant leurs prestations au public, notamment grâce à des partenariats public-privé.

Car au-delà des bassins chauffés à 34°C, nichés dans un écrin tropical de vrais palmiers, nous trouvons à Cressy Santé l’Unité d’orthopédie et de traumatologie du sport des HUG, labellisée Swiss Olympic Medical Center, le Groupe médical de Cressy (Arsanté) et Sport Multithérapies, un cabinet privé de physiothérapie. « C’est un véritable complexe de santé qui allie les avantages du service public et du privé », résume Jorge da Roxa, directeur des Bains de Cressy.

Les matins, l’espace est réservé aux seniors, aux personnes à mobilité réduite, aux thérapies et aux institutions partenaires. Les bassins sont alors animés par des cours, des soins, des séances de physiothérapie ou de rééducation. « La fondation Pro Senectute, par exemple, propose des cours d’aquagym plusieurs fois par semaine pour les personnes âgées », explique Jorge da Roxa.

Cressy est ainsi devenu, avec le temps, un réflexe de soins pour le personnel de santé des HUG et d’ailleurs, qui envoient leur patientes et patients dans cet environnement propice à la détente.

Une mission sociale Mais les possibilités offertes aux Bains de Cressy ne s’arrêtent pas là puisque l’institution met également ce décor unique à disposition d’un public moins habitué à ce type de lieu. La Croix-Rouge genevoise, par exemple, vient une fois par semaine avec des personnes à bas revenus. Et un groupe de femmes requérantes d’asile de l’Hospice général a profité d’une soirée spéciale dans les Bains, privatisés pour l’occasion. « Certaines d’entre elles ne s’étaient même jamais baignées. Ce fut un moment unique,

Témoignage #1

ANNE-CHRISTINE, 39 ans

«

»

« Je ne connaissais pas Cressy avant d’avoir un enfant. C’est en cherchant des leçons pour bébés nageurs que je suis tombée sur les Aqualiens, des cours parent-enfant axés sur la relation dans l’eau. La première fois que je suis entrée dans l’eau avec mon bébé, j’ai eu peur pour lui, mais ensuite j’ai appris à lâcher prise et à l’accompagner dans ses jeux et découvertes. Nous avons passé de très beaux moments avec mon fils et c’est à Cressy qu’il a appris à nager. Ici, tout est pensé pour les familles. »

Cédric

les bénéficiaires avaient des étoiles dans les yeux et tout le personnel accompagnant aussi », se souvient le directeur.

Une oasis de santé pour toutes et tous Les après-midi et week-ends, le grand public peut, à son tour, en profiter. Malgré une concurrence qui s’est développée, Cressy

conserve sa place grâce à son cadre, ses tarifs modérés et son orientation familiale. « Bien sûr, on ne peut pas nous comparer à un spa de luxe. Mais nous sommes adaptés aux familles et nous disposons d’un matériel spécialisé qui permet une vraie expérience de santé et de bien-être », revendique Jorge da Roxa.

Témoignage #2 BLAISE, 89 ANS

«

« J’ai un abonnement annuel aux Bains de Cressy depuis onze ans. J’y viens tous les matins et je peux vous dire que Cressy Santé porte bien son nom. Je souffre d’arthrose et les médecins m’ont dit il y a quinze ans que ma nuque allait se bloquer et que je ne pourrais plus jardiner. Aujourd’hui, je n’ai pratiquement plus mal, je bouge et je jardine. C’est grâce à l’eau chaude et au mouvement. Mais le plus grand bénéfice, c’est pour la tête ! Ici je retrouve des personnes que je connais, cela crée du lien social. Et dans l’eau chaude sous les buses, la tête se vide, on relativise tout. »

Témoignage #3 CÉDRIC, 50 ans

« On est comme en apesanteur »

« Cela fait dix-huit ans que je viens une fois par semaine aux Bains de Cressy pour une thérapie. C’est un vrai moment de bien-être. Quand on vit en fauteuil roulant, on a besoin d’être un peu debout et, dans l’eau, on est comme en apesanteur. Tout cela c’est grâce au Fonds Dauphins, une fondation qui engage des étudiantes et des étudiants en santé pour aider les personnes handicapées à entrer et rester dans l’eau. »

Troubles digestifs, somnolence ou insomnie, le jet-lag s’invite parfois dans nos voyages à l’étranger. Heureusement, il est possible de l’atténuer. Le point avec le Dr Stephen Perrig, neurologue au Centre de médecine du sommeil.

Le café atténue le jet-lag.

Vrai et faux. Le café peut être utile plus spécifiquement pour combattre la somnolence. Arrivé à New York, buvez un petit noir et exposez-vous au soleil l’après-midi (heure locale) pour ne pas vous endormir trop tôt. Au contraire, si vous voyagez vers l’est, il faudra le boire et profiter du soleil le matin. Quant à l’alcool, malgré son effet sédatif, il est clairement contre-indiqué car il déstructure le sommeil.

Il est conseillé de faire une sieste pour prévenir le jet-lag.