Pulsations

Reportage

Au cœur de la radiooncologie Maladies

émergentes

Un nouveau centre

DOSSIER Urgences

Au plus près des besoins

Décembre2023

Octobre-

QUAND TES SAUTES D’HUMEUR TE PÈSENT 022 372 42 42 505

24

Le portrait

Pr Patrick Petignat :

Octobre - Décembre 2023 14

DOSSIER URGENCES

Au plus près des besoins

IMPRESSUM

Bertrand Kiefer, Michael Balavoine, Planète Santé / Médecine et Hygiène, www.planetesante.ch Responsable de publication Frédérique Tissandier Rédactrice en chef Suzy Soumaille Edition Joanna Szymanski, Giuseppe Costa Maquette et mise en page Jennifer Freuler, Bogsch & Bacco Publicité Michaela Kirschner, pub@medhyg.ch Abonnements Version électronique : gratuit, www.hug.ch/ pulsations-magazine. Version papier : gratuit, Tél. 022 702 93 11, www.pulsations.swiss Fiche technique Tirage : 39 500 exemplaires, 4 fois par an. Référence 441696, ISSN 2813-5385 — La reproduction totale ou partielle des articles contenus dans Pulsations est autorisée, libre de droits, avec mention obligatoire de la source.

Crédits couverture: Shutterstock, Science Photo Library, David Wagnières Crédits sommaire : Julien Gregorio, Nicolas Righetti | Lundi 13, Gettyimages, Fred Merz | Lundi 13

Pulsations Sommaire 1 Actualité 04 Tumeurs cérébrales : nouvelle consultation 05 Une antenne de santé sexuelle à Onex 06 Un lieu inédit en psychiatrie gériatrique 08 Un centre pour les maladies virales émergentes 10 Améliorer la vie des enfants avec une maladie rare 12 Rencontre Dre Giannina Rita Iannotti, coordinatrice du NeuroCentre 22 L’infographie L’insuffisance rénale 26 Pédiatrie Des soins adaptés aux enfants autistes ou anxieux 27 Vrai-faux Le fer 28 L’invitée Anne Saturno : agir contre les inégalités 30 Psychiatrie Le concept de rétablissement 32 Reportage Le Service de radio-oncologie 36 L’organe La prostate 38 Témoignage Mon fils est porteur de trisomie 21 40 Junior L’épilepsie 42 Mieux-vivre Le syndrome prémenstruel 44 Brèves Agenda 48 Livres & Web Pour en savoir plus

Editeur Bertrand Levrat, Hôpitaux universitaires de Genève, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, CH-1211 Genève 14, www.hug.ch Réalisation

10 28 32

« Le dépistage a un impact énorme »

À vos côtés quand vous avez besoin de nous.

Pour un soutien à domicile, la confiance est essentielle. Les services d’aide et de soins à domicile Senevita Casa mettent donc toujours à votre disposition la même équipe, qui vous soutiendra de manière très personnelle, toujours à l’heure convenue et en fonction de vos besoins.

Ceci n’est pas un l c.

Pour nous, c’est d’abord une immense source d’énergie naturelle pour notre réseau thermique, capable d’apporter plus de 80 % de fraîcheur et de chaleur renouvelables pour vos bâtiments d’ici 2030. Vous allez vraiment admirer votre lac autrement.

parentidesign.com SIG_thermique_genilac_ap_2023_HUG_Pulsation_B2C_190x125mm_coupe.pdf 1 05/06/2023 14:15 Obtenir des conseils gratuits dès maintenant

sig-ge.ch/genilac

022 340 40 95 SenevitaCasa_FR_Image-Inserat_Genf_Pulsations_190x125mm_Zeitung_RZ.indd 1 30.08.23 11:07 548

Se rétablir malgré la maladie psychique

Bien que répandues dans la population, les maladies psychiques ne bénéficient toujours pas de la même bienveillance que celle accordée aux affections somatiques.

Idées fausses et préjugés continuent de participer à la stigmatisation des individus atteints dans leur santé mentale et de leurs proches. Réduite à son trouble ou handicap, souvent chronique, la personne tend à disparaître derrière le diagnostic et les traitements.

Dans un contexte sociétal défavorable, le rétablissement en psychiatrie souffle un vent nouveau de changement et d’espoir. Issue de l’action citoyenne des publics concernés, cette nouvelle approche s’appuie sur l’expertise acquise en vivant avec la maladie ainsi que sur les ressources de la personne et son environnement. Placée au centre de sa prise en soins,

elle prend part aux décisions qui la touchent. Déjà développé dans le domaine de la santé physique, le partenariat entre le ou la patiente et les équipes soignantes qui l’accompagnent est à son tour encouragé en psychiatrie (lire en pages 30 et 31).

Il est ainsi possible de se rétablir et d’avoir une vie satisfaisante malgré des difficultés psychiques, même sévères. L’objectif n’est plus la seule disparition des symptômes, mais la recherche d’un nouvel équilibre à travers la reconstruction de soi.

Promis à un bel avenir, le rétablissement en psychiatrie est un processus qui n’a rien de linéaire, fait de périodes de progrès, de surplace et de recul. Il renforce le pouvoir d’agir des personnes concernées et modifie le regard porté sur les maladies psychiques. Démonstration live avec la Mad Pride* qui aura lieu samedi 7 octobre à Lausanne.

Pulsations 3 OctobreDécembre 2023 Editorial

Suzy Soumaille Rédactrice en chef

*www.madpride.ch

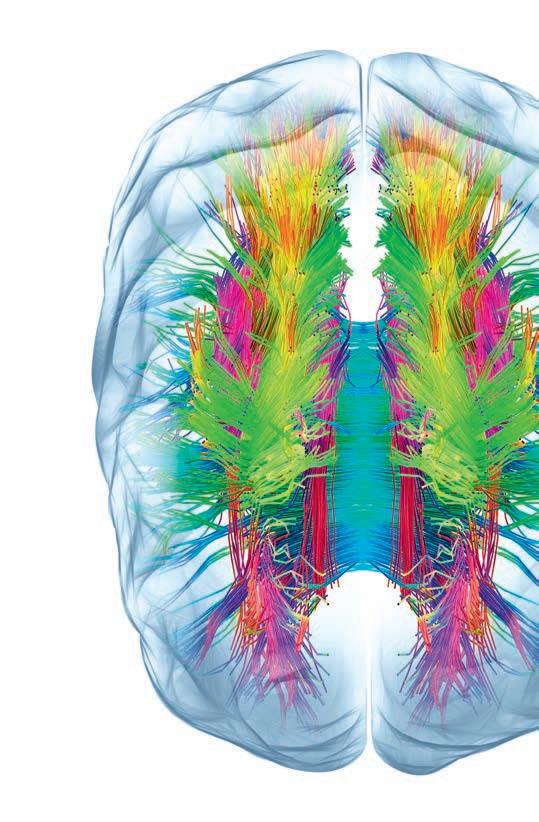

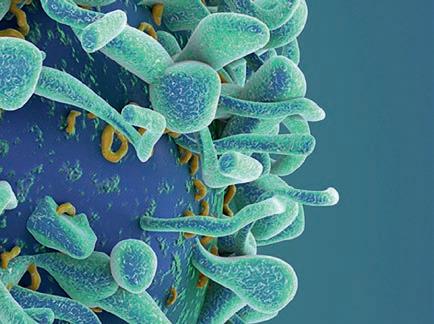

Nouvelle prise en charge des tumeurs cérébrales

Lorsqu’une tumeur cérébrale est diagnostiquée chez une personne, celle-ci commence un parcours de soins long et parfois compliqué. Elle est prise en charge tant par un ou une neurochirurgienne que par un ou une neuro-oncologue, d’où la nécessité de réunir ces deux spécialistes lors d’une consultation commune.

Une évaluation complète Mise en place au printemps dernier dans le but de fournir toutes les explications importantes au même moment, la nouvelle consultation permet une évaluation complète du ou de la patiente, tant sur le plan oncologique que chirurgical. « Lors de cette consultation commune, une ou un case manager est également présent. Son rôle est de coordonner le parcours de la personne souffrant d’une tumeur

cérébrale. Il faut savoir que les traitements évoluent sans cesse et, dans un avenir proche, certaines thérapies seront administrées directement pendant l’intervention chirurgicale, d’où la nécessité de la présence des deux spécialistes au même moment pour bien expliquer ces aspects. Les proches peuvent également participer pour mieux encadrer et soutenir le ou la malade. Plus il y a d’oreilles attentives, mieux c’est, car il y a souvent beaucoup d’informations à assimiler », explique le Pr Denis Migliorini, médecin responsable de l’Unité de neuro-oncologie.

Lorenzo*, dont le gliome (un type de tumeur cérébrale) a été diagnostiqué en 2019, a bénéficié de cette nouvelle consultation : « Par le passé, j’étais uniquement suivi par un neurochirurgien qui m’avait suggéré de me faire opérer. N’ayant pas

de symptômes, j’ai préféré attendre. Lorsque je suis retourné à l’hôpital pour le suivi, un neurochirurgien et un neuro-oncologue m’ont accueilli. Les médecins ont pris du temps pour m’expliquer les choses et nous avons décidé de faire le point une fois par an pour surveiller le gliome et intervenir au besoin. Avoir deux sons de cloche plutôt qu’un est très rassurant. »

D’une durée d’environ une heure, cette consultation commune est proposée en début de traitement et par la suite en fonction de l’évolution de la tumeur et du plan de soins.

4

OctobreDécembre 2023 Actualité Par

Pulsations

Yseult Théraulaz

Les patients et patientes sont désormais reçues conjointement par des spécialistes en neurochirurgie et en neurooncologie pour toutes les informations en lien avec leur traitement.

Crédit : Science Photo Library

* Prénom d’emprunt.

Ouverture d’une antenne de santé sexuelle à Onex

Ouverte en début d’année, cette première antenne est née d’un partenariat entre le Service social santé et enfance de la ville d’Onex et l’Unité de santé sexuelle et planning familial des HUG.

Dans une volonté de promouvoir la santé sexuelle à l’échelle du territoire, la ville d’Onex s’est investie pour mettre en place des prestations en santé sexuelle de proximité, à destination de ses citoyens et citoyennes.

Lieu de consultations gratuites et confidentielles, cette antenne propose un accueil inconditionnel à tous et toutes, même s’il a été pensé en premier lieu pour les personnes vivant à Onex ou aux alentours. « Il s’agit là d’un partenariat innovant entre les HUG et un service social de proximité, financé en partie par le Bureau de l’intégration des étrangers. À l’échelle du territoire, cela permet en outre de développer une forte collaboration avec le réseau sociosanitaire (d’Onex et environs notamment) et de sensibiliser la communauté locale, à savoir les associations, les établissements scolaires, les foyers, par exemple », confie la Dre Sara Arsever, responsable de l'Unité de santé sexuelle et planning familial des HUG.

Soutenir les plus vulnérables

Rattachée aux HUG mais non médicalisée, l’antenne d’Onex offre des prestations centrées sur l’information, l’aide, l’orientation et l’accompagnement psychosocial (lire ci-contre). La région onésienne compte une densité importante de personnes en situation de précarité, ce qui représente un enjeu

particulier. En effet, « la précarité a un impact sur la capacité à vivre pleinement ses droits sexuels et une santé sexuelle épanouie », constate la Dre Arsever. Mais une vulnérabilité dans un moment de crise autour de la santé sexuelle peut concerner chacun et chacune d’entre nous, à différents moments de la vie, « indépendamment du sexe, de l’âge ou de la condition socioprofessionnelle », ajoute Angela Walder-Lamas, conseillère en santé sexuelle et reproductive et sage-femme à l’Unité de santé sexuelle et planning familial des HUG.

Des consultations selon les besoins

L’objectif de l’antenne de santé sexuelle d’Onex est de proposer des consultations gratuites et soumises au secret médical à toute personne ou couple nécessitant une aide, un conseil ou un accompagnement. Les entretiens peuvent par exemple concerner :

– La santé reproductive : contraception, contraception d’urgence, test de grossesse, questionnement autour d’une grossesse ou d’une interruption de grossesse.

– La sexualité et le plaisir, les questionnements autour de son orientation sexuelle ou affective ou son identité de genre.

– Le consentement et les violences sexuelles, les difficultés relationnelles ou sexuelles, les menstruations, la ménopause.

L’antenne d’Onex propose un accueil assuré par une conseillère en santé sexuelle les lundis et les mercredis de 15h à 17h30 (avec ou sans rendez-vous).

Plus d’infos : www.onex.ch/mon-quotidien/solidarite/ prestations-liees-a-la-sante/antennesante-sexuelle-569

5

Octobre -Décembre 2023 Actualité Par Clémentine Fitaire Pulsations

Crédit: Bogsch & Bacco

Une parenthèse « comme à la maison » en psychiatrie gériatrique

Baptisé « Espace Partenariat », ce lieu de soins inédit a été inauguré en mars dernier au sein du Service de psychiatrie gériatrique des HUG.

Une patiente et plusieurs membres de son équipe de soins à l'Espace Partenariat.

OctobreDécembre 2023 Actualité

Par L ae titia Grimaldi

Photo David Wagnières

Un coin cuisine, une grande table ; pas loin, une bibliothèque, un bureau, un ordinateur, une machine à coudre, de quoi peindre, dessiner ou encore tricoter : voici quelques-uns des ingrédients de l’Espace Partenariat désormais présent au sein du Service de psychiatrie gériatrique des HUG. Mais le concept de ce nouveau lieu – qui a bénéficié du soutien de la Fondation privée des HUG – va bien au-delà d’une ambiance cosy, puisqu’il s’agit surtout d’un espace de soins pas comme les autres.

Et pour cause, sur la base de l’activité choisie, c’est toute une équipe qu’il faut imaginer œuvrer avec la personne hospitalisée. Peuvent ainsi se retrouver proches, médecins, psychologues, personnel infirmier, aides-soignants ou soignantes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, spécialistes en psychomotricité, assistantes ou assistants sociaux, ou encore aides à domicile. L’enjeu ? « Créer un environnement convivial et sécurisant propice à l’élaboration d’un projet de soins et de vie », résume Véronique Baudinat, ergothérapeute au Service de psychiatrie gériatrique des HUG et à l’initiative du projet.

Des moments extrêmement précieux Cette parenthèse créative et vivante met en lumière les capacités résiduelles de la personne et ses besoins, souvent obscurcis par la maladie et au-delà des mots. « Cet espace est un outil de soins en soi. Il offre des indications extrêmement précieuses sur les aptitudes de la personne et la façon dont elle s’organise au quotidien, ce que nous pouvons observer en tant qu’ergothérapeutes, notamment lors des visites à domicile. En conviant le réseau de soins, l’idée est que l’ensemble des protagonistes en soit directement témoin pour la prise en charge globale de la personne », souligne Jérémy Favre, responsable d’équipe Pluriprofessionnels de la santé (PPS) du Département de psychiatrie des HUG.

Pour la personne et ses proches

Les bienfaits qui en découlent peuvent aller plus loin encore. « Pour la personne ellemême, l’activité vécue dans ce lieu permet ainsi de travailler sur l’estime de soi, l’accep-

tation du regard des autres ou encore sur les symptômes liés à la maladie psychique. Pour les proches, elle peut être l’occasion de voir autrement la personne malade, de prendre conscience de l’aide offerte par le réseau de soins, mais également de se rendre compte de certains automatismes qu’eux-mêmes ont développés », poursuit Jérémy Favre.

Car, bien souvent, la maladie psychique enferme la personne et ses proches dans des habitudes se muant en cercle vicieux. « Cet espace peut révéler un ensemble de fonctionnements à l’origine de souffrances intrafamiliales », note Maxime Delbert, coordinateur de la filière ergothérapie des HUG. Et d’ajouter : « Ce projet illustre un changement de paradigme en cours dans le domaine de l’ergothérapie. Il renforce l’idée que les activités proposées doivent être le plus porteuses de sens, concrètes et significatives possible. Ainsi, à travers elles, les comportements peuvent être révélés et transformés. » Et Véronique Baudinat de conclure : « Dans un contexte souvent compliqué d’hospitalisation, ce qui se vit dans cet espace peut avoir une portée inouïe en faisant renaître un espoir et des perspectives auxquelles on ne croyait plus. »

LISE, 86 ans, retraitée

« Une

»

telle expérience redonne du courage

« Ces derniers temps, je n’étais vraiment pas bien. À la maison, le frigo était vide, mon moral dans les chaussettes. Arrivée à l’hôpital, je n’avais plus goût à rien. Avec ce manque d’élan et mes mains qui tremblaient, même saisir un crayon m’était devenu difficile. Mais j’ai accepté la proposition d’Emma, l’ergothérapeute qui me suit à l’hôpital, de faire une activité dans l’Espace Partenariat. Je ne le regrette vraiment pas. Le lieu lui-même est beau et motivant, il m’a fait penser à l’atelier de reliure que possédait mon mari. Avec Emma, nous avons entrepris de faire des lasagnes, puis du tricot. Cela m’a fait beaucoup de bien. Une telle expérience redonne du courage et revalorise dans les moments où on se dit qu’on ne vaut plus rien. Je ne me serais jamais lancée seule dans ces activités de cuisine ou de tricot que j’aimais tant. Depuis, j’ai même retrouvé le goût du chant, qui était une autre de mes passions. »

7 Actualité OctobreDécembre 2023

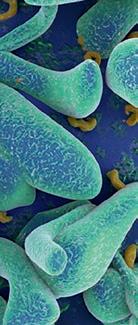

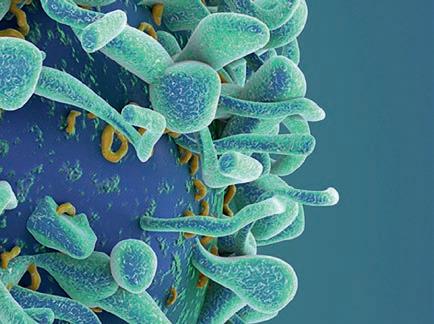

Un centre pour les prochaines pandémies

Le Centre des maladies virales émergentes des HUG, créé en 2016, s’est préoccupé des virus bien avant l’arrivée du covid. Grâce aux connaissances acquises, il a joué un rôle essentiel lors de la dernière pandémie.

Pulsations 8 OctobreDécembre 2023 Actualité Par Clémence Lamirand

crédit : Eva Bee / Ikon Images

Il a été au cœur de la crise Covid. En première ligne, le Centre des maladies virales émergentes des HUG a participé à la prise en charge des patientes et des patients tout en travaillant sur des tests diagnostiques adaptés, indispensables en temps de pandémie virale.

Il a d’ailleurs été le premier laboratoire suisse à disposer d’un test PCR, dès janvier 2020, et a ensuite émis des recommandations sur les critères de ce dépistage. « Comme nous disposons d’un laboratoire unique et nous nous intéressons aux coronavirus depuis des années, nous avons pu réagir très vite », se souvient la Pre Isabella Eckerle, médecin adjointe et co-responsable du centre.

Une indispensable coordination

Au quotidien, le centre remplit de nombreuses missions. « Nous avons un très large panel de tâches : veille épidémiologique, activité clinique, travail sur les diagnostics, les traitements et les vaccins, recherche, santé publique », résume la Dre Pauline Vetter, clinicienne référente. « Notre équipe a une vision résolument transversale, nous avançons tous et toutes pour une même cause, avec des compétences et une expertise complémentaires », poursuit le Pr Laurent Kaiser, directeur du centre.

Le centre joue également un rôle essentiel de coordination. En effet, il collabore avec de nombreux services des HUG (médecine interne, soins intensifs, médecine de premier recours, médecine tropicale, vaccinologie, etc.), mais aussi avec des organisations non gouvernementales, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (lire ci-contre) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Mieux comprendre pour mieux anticiper

Entité commune aux HUG et à la Faculté de médecine de Genève, le centre améliore les connaissances autour des pathologies virales, qui restent souvent peu connues jusqu’au jour où elles touchent le grand public. Pour ce faire, il dispose de son

propre groupe de recherche à l’Université de Genève. Ses travaux tentent notamment de savoir pourquoi certains virus présents chez l’animal nous contaminent, alors que d’autres ne franchissent jamais cette barrière, et essaient d’identifier les prochains virus à risque d’émergence dangereux pour l’être humain.

Quel virus pour la prochaine pandémie ? Car, en raison de l’urbanisation, des changements climatiques et des nouveaux comportements vis-à-vis des animaux, le risque est là, en Europe. « Notre rôle est d’anticiper ce risque et de nous préparer collectivement », décrit le Pr Kaiser. Le centre suit de près plusieurs familles de virus : les influenza (grippe), les paramyxovirus (rougeole), ceux transmis par les moustiques ou encore les coronavirus.

« Il reste impossible de prévoir l’émergence d’un virus donné mais, grâce à notre investissement, nous serons mieux armés pour lutter », conclut la Pre Eckerle.

Un centre collaborateur de l’OMS

Le centre des maladies virales émergentes est un centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les maladies épidémiques et pandémiques. Il envoie régulièrement du personnel expert sur le terrain. La Dre Frédérique Jacquérioz, infectiologue spécialiste des fièvres hémorragiques comme Ebola, s’est ainsi rendue en avril dernier, grâce au soutien des HUG, en Guinée équatoriale, alors que sévissait la fièvre Marburg, maladie qui ne bénéficie, pour le moment, ni de vaccin ni de traitement spécifique. « Lors de ces déplacements, les missions principales sont la prise en charge des personnes malades bien sûr, mais aussi le contrôle de l’infection, la mise en place d’un laboratoire et l’information de la population et des équipes soignantes sur place. Tout cela devant être mené de front et dans l’urgence », décrit la médecin du Centre des maladies virales émergentes. Des activités qui, là encore, nécessitent expertise, capacités d’adaptation et travail de coordination.

9 Actualité OctobreDécembre 2023

Améliorer la vie des enfants avec une maladie rare

Le Centre CORAIL aide à la prise en charge des enfants atteints d’une maladie rare ou complexe. Il ne remplace pas l’équipe soignante en place, mais s’y intègre en coordonnant les actions des différentes personnes qui gravitent autour des enfants, adolescents et adolescentes.

Le Centre CORAIL (Coordination interdisciplinaire et de soins des maladies rares et complexes de l'enfant et de l'adolescent), rattaché au Service de pédiatrie générale, a accueilli ses premiers patients et patientes au début de l’année. Toutes et tous souffrent d’une maladie rare ou complexe touchant au moins trois des dix systèmes de l’organisme (les reins, le cœur, le cerveau, par exemple) et qui nécessite de nombreux examens et soins médicaux.

Pulsations OctobreDécembre 2023 Actualité

Par Clémence Lamirand

10

Photo Julien Gregorio

« L’idée première du centre est de simplifier au maximum la prise en charge de ces enfants et de clarifier leur parcours de soins. Une parfaite coordination des soins, médicaux comme paramédicaux, est essentielle. Notre rôle est celui de chef d’orchestre, en binôme avec la ou le pédiatre traitant », introduit la Dre Clothilde Ormières, coordinatrice médicale du Centre CORAIL.

Financé par la Fondation privée des HUG, le centre crée du lien entre les équipes soignantes, les familles et si besoin l’école. Il veille, par exemple, à ce qu’un même examen ne soit pas demandé par deux spécialistes. Ainsi, la prise en charge est plus efficiente et le quotidien des enfants et de leurs proches, allégé.

Un suivi personnalisé sur la durée

Ce centre de coordination interdisciplinaire peut intervenir à tout moment du parcours de l’enfant. Ainsi, lors d’une hospitalisation, il informe le personnel soignant, qu’il dépende ou non de l’hôpital genevois, de son état de santé et, éventuellement, prépare le retour à domicile en lien avec le ou la pédiatre. « L’essentiel pour nous est que la famille sache qu’elle peut à tout moment nous solliciter, notamment pour faire circuler les informations », insiste Mélanie Théate, infirmière coordinatrice du Centre CORAIL. « Nous sommes un point de repère pour les familles comme pour les différents intervenants et intervenantes. Nous devons également savoir orienter les parents vers les bons interlocuteurs et interlocutrices », ajoute la Dre Ormières.

Se préoccuper aussi de l’entourage

Le Centre CORAIL propose aux parents un lieu d’échanges et de partage entre familles sous forme de cafés rencontres organisés toutes les six à huit semaines (lire ci-contre). Des conférences sont également données tous les deux mois. Elles abordent des thèmes variés comme les maladies génétiques, l’assurance invalidité (AI) ou encore l’intégration scolaire. « Elles sont ouvertes à tous et toutes, l’objectif étant d’informer le plus grand nombre », décrit la médecin. Des ateliers destinés aux fratries ont aussi été mis en place.

Finalement, le centre se concentre sur le confort de l’enfant tout au long de sa vie. « Comme les maladies rares ont un impact sur son espérance de vie, nous travaillons en permanence à l’amélioration de sa qualité de vie et à son confort au quotidien », conclut la Dre Ormières.

Matthieu et Eos Thévenaz

Pour en savoir plus hug.plus/ centre-corail

« Nous avons une petite fille de six ans qui a de nombreux soucis de santé. Le Centre CORAIL facilite sa prise en charge médicale et notre quotidien. Désormais, nous redirigeons systématiquement toute personne qui voit notre fille pour la première fois vers le centre, qui se charge de la transmission d’informations. Nous n’avons plus à répéter son histoire. Le centre peut aussi regrouper certains rendezvous médicaux. Tout ce travail de coordination nous simplifie la vie. Les cafés rencontres sont également très importants pour nous, car toute l’équipe est présente. Nous pouvons facilement échanger. Nous nous sentons écoutés, compris, soutenus et nous rencontrons aussi d’autres familles qui éprouvent les mêmes difficultés. Nous partageons nos expériences et nos petites astuces. Nous rions aussi… Cela nous fait du bien. Nous sommes moins isolés et réalisons que nous ne sommes pas seuls. »

Actualité 11

« Ce travail de coordination nous simplifie la vie »

OctobreDécembre 2023

« Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin »

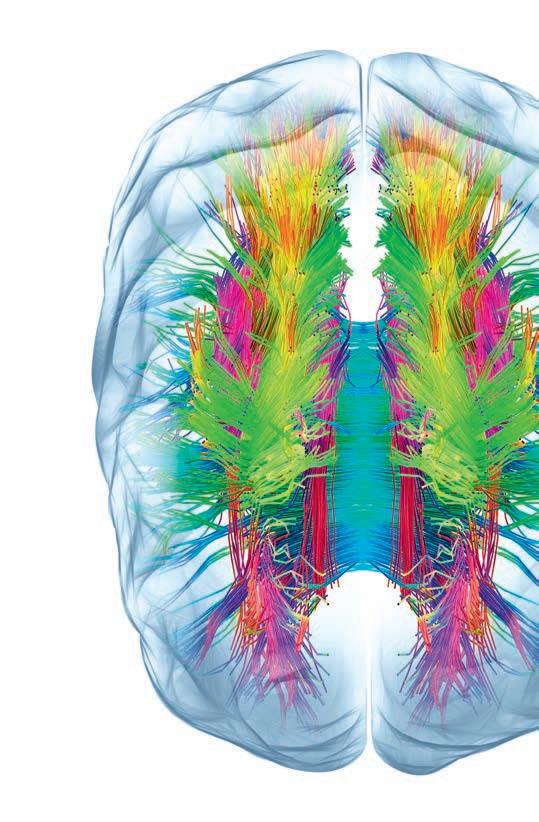

Opérationnel depuis 2022, HUG NeuroCentre s’est rapidement imposé comme une structure transversale d’excellence réunissant l’expertise de plusieurs services et départements de l’institution. Rencontre avec sa coordinatrice, la Dre Giannina Rita (Giannarita) Iannotti.

Pulsations Quelles sont les principales missions de HUG NeuroCentre ?

Dre Giannina Rita Iannotti En tant qu’hôpital universitaire, nous sommes pleinement investis dans la recherche clinique. Notre équipe Neuro-Clinical Trial Unit (N-CTU) intervient ponctuellement dans différentes études menées par des départements partenaires. Nous avons aussi à cœur de stimuler l’intérêt des chercheurs et chercheuses de tous horizons. Nous organisons des séminaires (les « NC Talk ») afin de mettre en lumière

Pulsations 12 OctobreDécembre 2023 Rencontre Par Clémentine Fitaire Phot o Fred Merz | Lundi 13

les derniers résultats en neurosciences cliniques et promouvoir l’esprit scientifique. Nous avons mis en place un système de communication efficace – avec notamment la création d’un site web –permettant la participation du personnel de santé à Genève et plus largement en Suisse romande. J’aime cette idée que « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». D’autre part, nous avons mis en place des consultations pluridisciplinaires pour améliorer le parcours des patients et patientes.

Quelles sont les dernières pistes de recherche prometteuses ?

La recherche soutenue par HUG NeuroCentre s’intéresse à différentes pathologies : les maladies neurodégénératives, les tumeurs cérébrales, les syndromes ORL, les maladies neuropsychologiques et psychiatriques… la liste est longue ! Parmi les travaux en cours, une recherche, conduite au Centre de la mémoire, autour du lien entre microbiote intestinal et maladie d’Alzheimer tend à montrer l’impact positif de la consommation de probiotiques sur la mémoire.

Quelles sont les atteintes du cerveau les plus courantes ?

Les maladies neurologiques touchent des centaines de millions de personnes dans le monde. Le dernier rapport de l’Organisation mondiale

de la santé (OMS) évoque 5 millions de décès par an des suites d’un AVC, 50 millions de personnes souffrant d’épilepsie et 47,5 millions de personnes présentant une forme de démence. Parmi les neuropathologies les plus complexes et sévères, nous retrouvons les tumeurs cérébrales. Leur incidence a augmenté de 94% entre 1990 et 2019*. La diversité de leurs caractéristiques entraîne des symptômes variés, pouvant aller de maux de tête à des déficits plus importants de la motricité, de la vision, de la mémoire ou encore une altération de la conscience de soi. Au-delà de l’aspect clinique, la recherche est particulièrement active autour des perspectives diagnostiques pour assurer des stratégies thérapeutiques optimales.

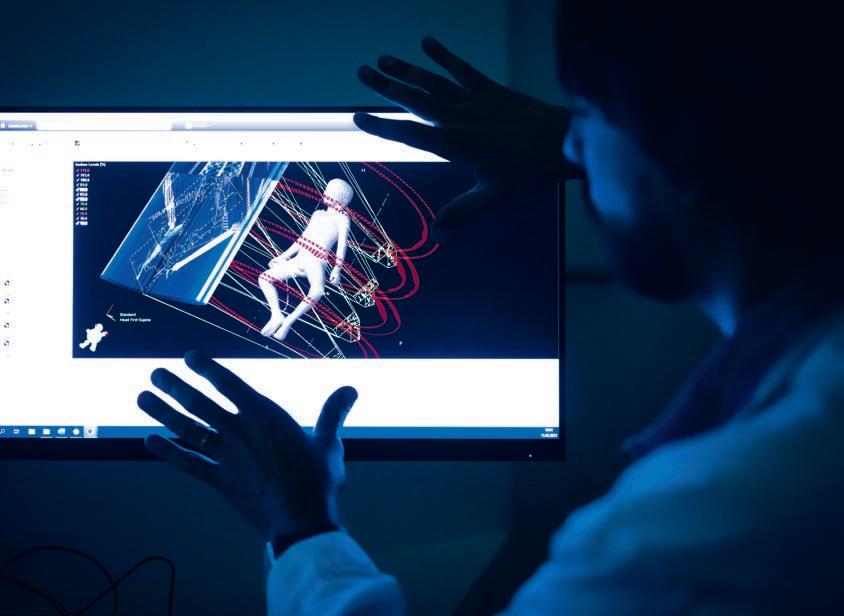

Du côté de la prise en charge, comment la réalité virtuelle est-elle utilisée ?

HUG NeuroCentre intègre désormais le Centre de médecine virtuelle (CMV), une plateforme qui regroupe les recherches et les nouvelles applications médicales liées à l’utilisation de la réalité virtuelle et qui ouvre un incroyable horizon des possibles. Aux HUG, elle est utilisée pour réduire le stress préopératoire ou pour détendre les personnes claustrophobes lors d’un examen IRM, par exemple. Il est ainsi possible d’améliorer l’expérience du patient ou de la patiente.

13-16%

Chaque année, les maladies neurologiques représentent dans le monde entre 13 et 16% des causes de mortalité et touchent plus de 150 millions de personnes.

Nous en savons également de plus en plus sur l’impact de nos comportements et de l’environnement dans l’apparition d’affections neurologiques… Oui, en effet. La pandémie de Covid a par exemple clairement montré un lien entre isolement et santé mentale (troubles du sommeil, anxiété, trouble obsessionnel-compulsif, épisodes suicidaires). Chez les personnes diagnostiquées avec un Covid long, des troubles cognitifs et de la mémoire ont été documentés et associés à des modifications dans les réseaux cérébraux. Une autre grande problématique aujourd’hui sont les conséquences du changement climatique sur la santé. L’élévation des températures et de la pollution de l’air est associée à une augmentation des incidents cérébrovasculaires, aux maladies neuro-infectieuses et à une exacerbation des symptômes de la démence (notamment les maladies d’Alzheimer et de Parkinson**).

* https://archpublichealth. biomedcentral.com/articles/ 10.1186/s13690-022-00965-5

** https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/36384657/

Rencontre 13 OctobreDécembre 2023

Crédit image incrustée : Greg Dunn Neuro Art

Les nouvelles urgences, au plus près des besoins

Après quatre ans de travaux de grande envergure, les HUG ont inauguré leurs nouvelles urgences pour répondre aux besoins de soins croissants de la population genevoise. Cette infrastructure, ultramoderne, spacieuse et lumineuse, se dote d’une organisation des soins repensée afin de rendre la prise en charge encore plus performante. Plongée au cœur d’un dispositif actif 24 heures sur 24, capable de répondre à toutes les situations, des plus simples aux plus complexes.

14 OctobreDécembre 2023 Dossier

Par Élodie Lavigne Photographies David Wagnières

Les visites aux urgences sont de celles dont on préférerait se passer. Mais il n’y a pas toujours le choix. Une douleur thoracique, un malaise, un accident de la circulation, une chute, une réaction allergique, une infection, des symptômes qui s’aggravent, des douleurs trop intenses, une angoisse profonde qui ne peut plus être contenue, etc. peuvent nécessiter des soins rapides ou urgents.

Après quatre ans de travaux, les urgences adultes ont fait peau neuve pour faire face à une hausse constante de la fréquentation. L’infrastructure aussi bien que l’organisation des soins ont été repensées, comme l’explique le Pr François Sarasin, ancien médecinchef du Service des urgences, qui a suivi cette vaste transformation : « Le service a été redimensionné pour répondre à l’augmentation de la demande de soins. Il a été réorganisé pour offrir de meilleures conditions d’accueil aux patients et patientes et aux personnes qui les accompagnent, mais aussi de travail pour les collaborateurs et collaboratrices. »

Plus de confidentialité

Aujourd’hui, une surface de 3900 m2 – soit un tiers de plus qu’avant – est dédiée aux urgences aiguës, ambulatoires et psychiatriques (lire en page 19), incluant six salles pour les urgences vitales (lire en page 20), un plateau d’imagerie complet, une salle des plâtres et un espace de dépôt pour les ambulances. « Il y a une seule porte d’entrée. Tout est centralisé dans un même lieu », souligne le Pr Thibaut Desmettre, le nouveau chef du service pour la partie aiguë. Que la personne arrive sur ses deux pieds ou allongée sur un brancard, elle est tout de suite accueillie par un ou une infirmière, puis installée dans un box de consultation individuel. Jusqu’à présent, le premier entretien avait lieu dans un espace ouvert. Désormais, c’est dans un box confidentiel, à l’abri des regards, que la personne peut expliquer le motif de sa visite. Là, un ou une infirmière procède à l’anamnèse (interrogatoire), prend les paramètres vitaux (pression artérielle, fréquence cardiaque et respiratoire, température corporelle, taux de glycémie, etc.) et évalue le degré de gravité de la situation.

Urgences

Quels sont les degrés d’urgence?

L’échelle suisse de tri en distingue quatre :

Degré 1

Urgences vitales AVC, infarctus, détresse respiratoire, etc.

Degré 2

Cas urgents

Fractures ouvertes, douleurs thoraciques ou abdominales avec fièvre, idées suicidaires avec ou sans projet, etc.

Degré 3

Cas semi-urgents

Douleurs abdominales sans fièvre, etc.

Degré 4

Cas non urgents

Syndrome de grippe, plaie superficielle, etc.

OctobreDécembre 2023

15

Dossier

Sébastien SANGAN, infirmier responsable d’équipe

Prioriser

« Cette évaluation sert à déterminer l’ordre de prise en charge et à orienter la personne vers le secteur de soin le plus approprié », explique Sébastien Sangan, infirmier responsable d’équipe. En fonction du degré d’urgence, estimé à l’appui de l’échelle suisse de tri (lire en page 15), la personne est dirigée dans l’une des unités du service : déchocage (urgences vitales), urgences polyvalentes (cas lourds et urgents représentant la majorité des consultations), ambulatoires (cas moins lourds) ou psychiatriques. « Une même pathologie sera prise en charge dans une unité ou une autre, selon les signes de gravité associés », explique le Dr Yoann Magnien, responsable de l’Unité des urgences polyvalentes.

« Les urgences vitales, potentielles ou avérées, par exemple une détresse respiratoire, un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme sévère, sont prises sans délai, même en cas d’engorgement », précise le Pr Sarasin. Les autres situations sont gérées de manière à absorber le flux continu des patients et patientes.

Moins d’angoisse

Autre nouveauté, la prise en charge se fait par une équipe médicosoignante pour une meilleure coordination dès l’admission dans l’Unité des urgences polyvalentes. « Le ou la patiente est vue par un binôme, un ou une infirmière et un ou une médecin dans un box individuel, qui décident et établissent un plan de soins. Cette nouvelle méthode de

6400

travail permet de réduire le délai avant les premiers soins », poursuit le Dr Magnien. De premiers gestes médicaux (antalgie, par exemple) et examens peuvent être prescrits : « Attendre après avoir vu un ou une médecin et reçu une hypothèse diagnostique change la perception de l’attente et diminue l’angoisse », déclare le Pr Sarasin.

À la pointe

« Tout le panel de soins, y compris les plus techniques, peut être prodigué avec, si nécessaire, l’intervention d’autres spécialistes de l’hôpital », souligne le Pr Desmettre. Le service dispose également d’un plateau radiologique de pointe, où sont regroupées l’ensemble des technologies dans un seul espace commun, à proximité des salles de prise en charge. « Nous utilisons les équipements les plus modernes, aussi bien pour la radiologie conventionnelle que pour l’échographie, le CT scanner et l’IRM. Cela nous

Dois-je me rendre aux urgences ?

InfoMED est un outil numérique d’aide à la décision, financé par la Fondation privée des HUG. Il permet d’évaluer soimême ses symptômes et de déterminer si une consultation aux urgences (adultes, pédiatriques, gynéco-obstétricales ou ophtalmiques) ou le recours au 144 est nécessaire. Il oriente et propose des conseils adaptés selon la situation.

hug.plus/infomed

Pulsations OctobreDécembre 2023

permet d’être rapides et performants », décrit la Pre Alexandra Platon, responsable de l’Unité de radiologie des urgences.

Ces outils diagnostiques servent à écarter ou confirmer des pathologies aiguës très variées, de l’accident vasculaire cérébral aux polytraumatismes. Cette unité est aussi très sollicitée pour les situations moins graves comme les entorses, luxations et autres petits traumatismes. « Dans plus de la moitié des cas, nous devons recourir au laboratoire, à la radiologie ou à la salle des plâtres », confirme le Dr Hervé Spechbach, responsable de l’Unité des urgences ambulatoires, qui draine près de la moitié des situations qui se présentent aux urgences. La majorité d’entre elles se solde par un retour à domicile. Dans les autres secteurs de soins, une hospitalisation a lieu dans 45% des cas, tandis que 55% des consultations donnent lieu à un retour à la maison.

Quel que soit le niveau de gravité, tout le personnel médicosoignant des urgences adultes, dont les effectifs ont aussi augmenté, s’affaire pour offrir à la population du bassin genevois une prise en charge la plus optimale possible, pour qu’elles et ils puissent reprendre le cours normal de leur vie.

CHRISTELLE, 51 ans

« La prise en charge est très fluide »

« Je suis venue aux urgences parce que, récemment installée à Genève, je n’ai pas de médecin traitant. J’ai choisi les HUG en raison de la proximité géographique et parce que j’ai vu qu’il y avait peu d’attente. La prise en charge est très fluide. Dans un box, un infirmier est venu prendre mes constantes et me poser quelques questions. Je me suis ensuite rendue aux urgences ambulatoires en suivant la ligne orange tracée sur le sol. C’est là que j’ai vu le médecin qui, suspectant une infection urinaire, a demandé des analyses. Une fois le diagnostic posé, je suis repartie avec des conseils pour trouver un ou une médecin qui pourrait me suivre sur le long terme. Lors de mon passage, j’ai pu observer que tout le monde était très poli. Le personnel soignant s’adresse avec compassion aux personnes en souffrance. Quant à moi, j’ai été soignée rapidement. »

Des urgences selon le problème

En plus des urgences adultes pour les personnes dès 16 ans, les HUG offrent plusieurs autres services d’urgences spécialisés :

Les Urgences gynécoobstétricales à la Maternité. Elles sont ouvertes 24h/24 et 7j/7 pour tout problème gynécologique (saignements, douleurs pelviennes, infection urinaire, constat d’agression sexuelle, etc.).

Les Urgences pédiatriques à l’Hôpital des enfants.

Les Urgences ophtalmiques situées au Service d’ophtalmologie, du lundi au dimanche de 6h30 à 20h. Entre 20h et 6h30, la prise en charge se fait aux urgences adultes.

Les Urgences ORL situées au Service ORL, du lundi au vendredi, de 8h à 19h.

Les Urgences Trois-Chêne pour les personnes de 75 ans ou plus, pour toutes les urgences non vitales. Elles sont ouvertes 7 jours sur 7, de 8h à 19h.

17

Dossier OctobreDécembre 2023

Trois questions au

Pr Thibaut Desmettre, médecinchef du Service des urgences

Pulsations Lorsqu’une personne consulte pour une urgence non vitale, le délai d’attente peut être long. Pourquoi ?

Pr T. Desmettre Lorsqu’une personne va aux urgences, elle n’a pas de rendezvous programmé. Si plusieurs personnes se présentent en même temps, le flux peut être important. De plus, d’autres patientes et patients sont déjà admis ou en cours de prise en charge. Tout le monde ne peut pas être soigné en même temps, mais grâce au tri, les cas graves sont prioritaires. D’ailleurs, une urgence vitale peut mobiliser beaucoup de personnel. C’est parfois difficile de se rendre compte de ce qui se passe.

Comment réduire ce temps d’attente?

Nous devons travailler à tous les maillons de la prise en charge. En amont, il est nécessaire de développer des services de téléconsultation pour les cas non graves. Il faut aussi soutenir les campagnes d’information pour aider la population à reconnaître les signes de gravité et valoriser l’appel au 144 lorsque c’est nécessaire. Au sein même des urgences, nous dépendons bien sûr de la vie de l’hôpital et de la charge des différents services. Mais, avec du personnel formé, une coordination des équipes et le respect de l’échelle de tri suisse, nous sommes bien préparés et performants.

Quels sont les enjeux des urgences de demain ?

Nous assistons à une augmentation constante des besoins de soins à quoi s’ajoute le vieillissement de la population. Les urgences ne sont qu’un des éléments du système de soins, mais pour beaucoup, la première porte d’entrée. Avec tous les acteurs et actrices des soins à Genève, nous devons mener une réflexion globale pour que chacun et chacune puisse accomplir ses missions, tout en mettant les patients et patientes au centre de notre réflexion. Nous devons aussi mieux nous coordonner et communiquer pour que les gens sachent quel numéro appeler et à quelle porte frapper.

Pratique : où consulter en urgence à Genève ?

Le Service des urgences des HUG fait partie du Réseau Urgences Genève (RUG). Celui-ci est constitué de six services d’urgences publics et privés : Clinique de Carouge, Clinique des Grangettes, Clinique de la Colline, Clinique et Permanence d’Onex, Hôpital de la Tour. Les membres du RUG appliquent les mêmes protocoles de prise en charge, une tarification identique couverte par l’assurance de base ainsi qu’une formation professionnelle continue de leur personnel.

Pour les situations non vitales ou en cas d’indisponibilité du ou de la médecin traitante, privilégiez le service d’urgences le plus proche de chez vous. Pour connaître le délai d’attente : hug.plus/urgences.

Pour les situations vitales, appelez le 144.

Pulsations

OctobreDécembre 2023 18

Pr Thibaut DESMETTRE, médecin-chef du Service des urgences

Consulter pour une urgence psychiatrique

Au sein des urgences, médecins psychiatres et infirmiers et infirmières spécialisées en psychiatrie accueillent, 24h/24, les personnes dès 16 ans confrontées à des problèmes psychiques. Crise d’angoisse, décompensation psychotique, aggravation d’un épisode dépressif, idées suicidaires en sont des exemples.

Se rendre aux urgences psychiatriques est une démarche ni anodine ni évidente et, dans ce sens, une attention particulière est apportée à la déstigmatisation des troubles psychiques comme du soin psychiatrique. Chacune ou chacun peut être amené à consulter une fois dans sa vie ce service et il est important que cette expérience soit vécue comme accessible et aidante. La personne qui s’adresse aux urgences est orientée ensuite vers l’Unité d’urgences psychiatriques. Elle y est reçue par un ou une infirmière spécialisée en psychiatrie, puis par un ou une médecin psychiatre dans un des cinq box d’entretien.

Environ 30% des cas ont besoin d’une prise en charge somatique et psychiatrique conjointe. « La proximité avec l’Unité des urgences polyvalentes permet de mener une prise en charge somatique en parallèle de celle psychiatrique », souligne la Dre Julia Ambrosetti, responsable de l’Unité des urgences psychiatriques.

Depuis 2018, un espace famille a été créé pour accueillir les enfants accompagnant leurs parents aux urgences psychiatriques. Cet espace est équipé de canapés, de jeux et de livres. « C’est un endroit très apprécié, car il apporte des conditions d’attente adaptées aux enfants qui vivent difficilement l’attente et l’incertitude concernant leurs parents en détresse », mentionne la Dre Ambrosetti. Après une consultation aux urgences psychiatriques, 80% des personnes rentrent à domicile. Le suivi se poursuit chez un ou une psychiatre ou psychologue en privé ou en ambulatoire aux HUG.

En

Tél. : 022 372 38 62

Dre Julia AMBROSETTI, responsable de l’Unité des urgences psychiatriques

CASSANDRA LOISEAU, infirmière spécialisée en soins d’urgence

« J’observe son attitude globale, comment elle marche, respire, si elle s’exprime normalement »

« Lorsqu’une personne arrive aux urgences, mon rôle, en tant qu’infirmière coordinatrice de tri, est de l’accueillir et de lui demander en quoi je peux l’aider. D’un coup d’œil, je l’évalue pour faire un pré-tri afin de constater le degré d’urgence. J’observe son attitude globale, comment elle marche, respire, si elle s’exprime normalement. À l’accueil, nous devons faire face à beaucoup de situations en même temps : l’arrivée des piétons, des proches, des ambulances et des collègues des consultations ambulatoires. Il faut faire preuve de patience et d’empathie, mais aussi d’assurance. Les gens ne comprennent pas toujours les critères de tri, alors nous devons les leur expliquer. Les tensions auxquelles nous sommes exposées peuvent être intenses par moments. Mais c’est un poste que j’apprécie, car nous avons une vision d’ensemble de ce qui se passe, nous faisons appel à nos connaissances cliniques et à notre sens de l’analyse. Nous devons apporter un sentiment de sécurité à toutes les personnes qui passent la porte des urgences. »

Dossier 19

cas d’urgence psychiatrique ou pour un conseil

OctobreDécembre 2023

Inédit : l’Unité de déchocage

Traumatismes sévères, détresse respiratoire, accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques… Les personnes sont accueillies sans délai dans la toute nouvelle Unité de déchocage. Située en un lieu unique et totalement dédié au cœur des urgences, elle réunit une équipe médico-soignante spécifiquement formée pour répondre aux situations critiques ou à risque de le devenir. « Ce modèle est unique en Suisse. Les HUG sont pionniers dans cette professionnalisation des urgences », souligne le Dr Frédéric Rouyer, responsable de l’Unité de déchocage. La mission de celle-ci se décline en quatre éléments : évaluation, stabilisation, investigations et monitorage.

Une zone primaire sert à accueillir tous les patients et patientes pour une évaluation médico-soignante et à effectuer les gestes de réanimation nécessaires, des plus simples aux plus avancés. « Cette zone de déchocage est en amélioration constante afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins ainsi que la qualité de travail pour le personnel soignant », indique Fanny Ferrero, responsable de l’équipe de soins de l’unité.

L’unité est également composée d’un secteur de box équipés pour garder sous surveillance continue les personnes qui ont besoin d’investigations complémentaires ou pour qui un temps d’observation est nécessaire avant de décider d’un retour à la maison ou d’une hospitalisation. « Ce secteur secondaire préserve les unités d’aval, notamment les soins intermédiaires, où les lits sont précieux », explique le Dr Rouyer. En effet, parmi les personnes admises dans ce secteur secondaire, après une prise en charge courte (trois à six heures en moyenne), une partie pourra être hospitalisée dans une unité conventionnelle, si son évolution est favorable. Une autre partie regagnera même son domicile directement après cette période d’observation. « Face à une douleur thoracique avec certains critères de gravité, par exemple, notre rôle aux urgences est surtout d’éliminer les diagnostics les plus graves comme l’embolie pulmonaire, la dissection aortique, le syndrome coronarien aigu. Nous stabilisons les patients et patientes et les orientons vers des soins ou examens adéquats. Nous sommes là aussi pour sécuriser le retour à domicile, quand cela est possible », détaille l’urgentiste.

Enfin, cette unité a été conçue pour adapter ses capacités de prise en charge en fonction de l’évolution des besoins ainsi que pour faire face à la survenue d’évènements majeurs dans le canton.

LIONEL, 58 ans

« Je suis entre de bonnes mains »

« Mes collègues m’ont emmené aux urgences, car je me suis coupé à la jambe avec une scie circulaire. À mon arrivée, l’infirmière a regardé ma blessure, puis j’ai été rapidement conduit sur un fauteuil roulant dans un box de consultation. Un médecin et un infirmier se sont occupés de moi. Ma plaie a été nettoyée et j’ai passé une radio. Une spécialiste en orthopédie est ensuite venue évaluer la gravité de la blessure. J’attends de savoir si je dois subir ou non une chirurgie. Quoi qu’il en soit, je suis entre de bonnes mains. »

Pulsations

Urgences ambulatoires:

Les traumatismes (mains, pieds, etc.), les plaies, les infections, les douleurs, etc. peuvent nécessiter un avis médical urgent ou dans de brefs délais. Les équipes des urgences ambulatoires disposent de toute une palette de compétences en matière d’examens et de soins (antalgie, pansements, immobilisation d’articulations, plâtre, etc.), y compris en chirurgie de la main.

Les urgences doivent aussi gérer des situations psychosociales difficiles. « Le secteur ambulatoire est rattaché au Service de médecine de premier recours, qui abrite les unités de prévention de la violence, de la dépendance ou encore la santé des personnes migrantes. Le personnel soignant, sensibilisé et formé, est à même de détecter ces problématiques », souligne le Dr Hervé Spechbach, responsable de l’Unité des urgences ambulatoires (UUA). Ce rattachement permet également d’adresser la ou le patient dans le réseau pour un suivi à long terme, d’autant qu’un tiers des personnes se rendant à l’UUA n’a pas de médecin traitant ou traitante.

Des innovations pour plus de confort Souvent chargées, les urgences ambulatoires ont mis en place plusieurs innovations pour améliorer le confort des personnes

en demande de soins. Une fois le degré d’urgence estimé par le personnel infirmier, le ou la patiente peut suivre ses initiales sur un tableau pour connaître sa position dans la file d’attente. Prendre l’air en attendant et revenir lorsque c’est son tour est aujourd’hui possible grâce à un système de rappel par SMS. « Ces progrès modifient la perception de l’attente », déclare le Dr Spechbach. Lors de la consultation avec une personne allophone, un logiciel de traduction en ligne (aussi pour la langue des signes), fonctionnant grâce à la reconnaissance vocale, facilite la communication. Un outil important sachant qu’environ 10% des gens qui consultent sont allophones.

Pour les soins potentiellement douloureux, un casque de réalité virtuelle est à disposition. « L’effet d’antalgie de ce dispositif permet d’éviter la pose d’une perfusion », explique le spécialiste.

Urgences

21

55% des personnes regagnent leur domicile après une visite aux urgences vitales et polyvalentes, et 92% après avoir consulté aux urgences ambulatoires.

« Ces progrès modifient la perception de l’attente »

Dr Hervé SPECHBACH, responsable de l’Unité des urgences ambulatoires (UUA)

Dossier

OctobreDécembre 2023

L’insuffisance rénale

47% 10%

La proportion d’insuffisance rénale liée au diabète ou à l’hypertension artérielle.

D’abord silencieuse, cette maladie peut évoluer jusqu’à ce que les reins ne parviennent plus à assurer leur fonction. L’urgence d’agir devient alors vitale.

Une maladie évolutive grave

D’où l’importance d’un dépistage précoce et d’une prise en charge adaptée.

La proportion de personnes souffrant d’insuffisance rénale.

Un dépistage et un suivi médical de l’insuffisance rénale peuvent éviter une évolution défavorable de la maladie. À l’inverse, en l’absence de traitement, l’insuffisance rénale provoque une destruction progressive des reins.

Experte : Pre Sophie De Seigneux, médecin-cheffe du Service de néphrologie des HUG

À quoi servent les reins ?

• Éliminer des déchets et produire l’urine

• Sécréter de l’érythropoïétine (hormone liée à la production des globules rouges) et de la rénine (enzyme régulant la tension artérielle)

Insuffisance rénale légère Les premiers néphrons disparaissent, mais la maladie est encore asymptomatique. Seules une prise de sang et une analyse d’urine permettent de la dépister.

Insuffisance rénale modérée

2

1

Près de la moitié des néphrons est détruite. Les premiers symptômes apparaissent : hypertension, œdèmes, etc.

• Réguler les concentrations sanguines de potassium, sodium et phosphate, les volumes de liquides et le pH (acidité du sang) dans l’organisme

Zoom sur les néphrons

Insuffisance rénale sévère Une majorité de néphrons a disparu, plusieurs organes sont atteints. Les symptômes se multiplient (perte de poids, nausées, etc.). Une prise en charge médicale urgente s’impose.

3

Hébergé au sein d’une structure appelée pyramide de Malpighi, le néphron est l’unité fonctionnelle rénale. Il est composé du glomérule, qui filtre le sang, et du tubule, qui adapte la composition de l’urine aux besoins du corps.

Pulsations

L’infographie

22

Par Laetitia Grimaldi Illustration Muti

Légère

Rein

Néphron

Glomérule Modérée Sévère Vessie Reins

Pyramide de Malpighi

Tubule

Les multiples conséquences de l’insuffisance rénale

Interagissant avec l’ensemble de l’organisme, les reins exposent à de nombreux troubles lorsqu’ils dysfonctionnent.

Démangeaisons

Maladies cardiovasculaires

Risque accru de fractures

Urines mousseuses ou contenant du sang

Perte d’appétit

Traitements

Selon le degré d’insuffisance rénale, la prise en charge vise à traiter la maladie à l’origine du problème (immunosuppresseurs dans certaines maladies immunologiques, par exemple), à ralentir la progression de la maladie rénale, à protéger les reins (médicaments spécifiques) ou à suppléer la fonction rénale si les reins sont trop endommagés (dialyse, transplantation).

Bons réflexes

À adopter en prévention comme en cas d’insuffisance rénale avérée :

• Alimentation saine et équilibrée

• Limitation de la consommation de sel

• Activité physique suffisante et régulière

• Absence de tabagisme

• Ne pas prendre de médicaments sans en parler à son ou sa médecin

Pour en savoir plus https://www.hug.ch/nephrologie/ insuffisance-renale

Fatigue

Dépistage

Œdème (des jambes le plus souvent)

Hypertension artérielle

Causes

Trois examens clés évaluent le fonctionnement des reins :

Mesure régulière de la pression artérielle pour détecter une hypertension artérielle

Analyse d’urine pour détecter la présence anormale de protéines

Prise de sang pour évaluer la fonction rénale

Plusieurs facteurs peuvent prédisposer à une insuffisance rénale et inciter à un dépistage régulier :

• Diabète

• Hypertension artérielle

• Maladies cardio- vasculaires

• Maladies immunologiques

• Médicaments néphrotoxiques

• Maladies génétiques

• Prédisposition familiale

L’infographie 23

Décembre 2023

Octobre

«

Le dépistage a un impact énorme »

Médecin-chef du Service de gynécologie, le Pr Patrick Petignat est responsable du Centre d’oncogynécologie des HUG. Il s’engage avec l’OMS dans le dépistage du cancer du col utérin dans le monde.

OctobreDécembre 2023 Le portrait

Par Élodie Lavigne

Pulsations 24

Photo François Wavre | lundi13

«Je suis né par césarienne, ce qui était plutôt rare à l’époque », sourit Patrick Petignat. C’est ainsi qu’il commence à dérouler le fil de sa vie. Ce natif du Jura, fils d’un instituteur et d’une mère au foyer, ne se rêvait pas médecin. Il obtient son premier diplôme à l’École de commerce de Delémont. Puis, ce fan de Servette a des envies d’ailleurs : « J’ai grandi dans un village de 150 habitants. Je voulais vivre en ville. » Il décroche son premier travail à la Société de Banque Suisse à Genève comme comptable. Mais à 22 ans, il apprend qu’il souffre d’un cancer : « J’ai cru que j’allais mourir. »

La maladie provoque une onde de choc : « Je me suis senti trahi par mon corps. Le cancer est comme un programme d’autodestruction », décrit-il. Il se plonge alors dans d’innombrables lectures afin de comprendre les mécanismes de la maladie. Les traitements aux HUG débutent. « J’ai su à ce moment-là que je voulais changer de métier. » Tenté par la biologie, le médecin qui le soigne lui conseille plutôt la médecine, aux débouchés plus nombreux. Pendant trois ans, il suit des cours du soir pour avoir sa maturité, qui lui permettra d’entrer en Faculté de médecine. Parallèlement, il travaille à la Chemiserie centrale pour financer ses études.

Lutter contre le cancer

Il étudie la médecine à Lausanne, en étant cinq ans plus âgé que les étudiants et étudiantes de sa volée. Très vite, l’oncologie s’impose comme une évidence, de même que la chirurgie : « J’ai toujours aimé travailler avec mes mains. » C’est en Valais qu’il obtient son premier poste de médecin, c’est là aussi qu’il effectue sa thèse sur le cancer. La gynécologie, une discipline peu structurée à l’époque, est arrivée par hasard : « Pouvoir faire quelque chose pour les femmes qui ont un cancer, voilà ce qui m’attirait dans cette profession. »

Il part ensuite se spécialiser au Canada, avec sa femme et ses quatre enfants. Une destination qu’il avait en tête depuis longtemps : « Dans le Jura, nous avons reçu des indépendantistes québécois. Jeune, je suivais avec passion les mouvements pour l’Indépen-

dance du Jura », se souvient-il. Il a la chance d’évoluer dans un grand centre où se pratique une médecine hautement spécialisée.

1964

Naissance dans le Jura, dont il est un ambassadeur.

1996

Diplôme de médecine à l’Université de Lausanne.

2006

Spécialisation en oncologie gynécologique au Centre universitaire de Montréal.

2012

Chef du Service de gynécologie.

2022

Nommé responsable du Centre d’oncogynécologie.

À son retour, il crée aux HUG l’une des premières unités d’oncogynécologie de Suisse. Il soigne des cancers de l’ovaire et de l’utérus, notamment : « Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) est le plus grand succès qu’il y ait eu dans le domaine », s’enthousiasme-t-il. Il s’engage aussi, avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour la prévention du cancer du col utérin dans le monde : « Le dépistage a un impact énorme. » Aujourd’hui, cette maladie reste pourtant la première cause de mortalité par cancer chez la femme en Afrique subsaharienne, alors qu’elle se soigne. Très investi dans cette cause, le Pr Petignat mène des projets de recherche avec le Cameroun depuis trente ans. Au bénéfice d’une bourse du Fonds national suisse, il collabore étroitement avec des médecins de ce pays rencontrés à Genève. « C’était l’élite qui venait se former ici, grâce à des accords entre les HUG et le Ministère de la Santé du Cameroun. Avec le temps, nous avons tissé des liens. »

Une médecine humaine et humanitaire Chaque année, il donne la chance rare à des étudiants et étudiantes de Master de collaborer à ses recherches au Cameroun et de signer un article scientifique en étant premier auteur ou première autrice, à condition de passer un mois sur place à leurs frais. « En Suisse, nous pratiquons une médecine très technique, alors que là-bas, il y a peu de choses. C’est une médecine proche des gens. Cela les confronte à une autre réalité et les pousse à faire des choix. C’est très formateur », explique-t-il.

Intarissable sur le sujet, il l’est aussi lorsqu’il s’agit de parler de l’avenir de sa discipline. Celui qui dit être arrivé à la tête de son service au gré des opportunités, aime travailler en équipe : « J’ai grandi dans une famille de quatre enfants. » Pour se changer les idées, il pratique la course à pied, une passion qui l’anime depuis ses 11 ans : « Je fais chaque année un marathon, mais mon but n’est pas d’être le premier. C’est plus une façon de vivre, je dirais même mon antidépresseur. »

25 Le portrait OctobreDécembre 2023

Bulle de soins pour enfants autistes ou très anxieux

Faire des soins un moment calme et serein pour des enfants souffrant d’autisme ou de phobie : tel est le pari relevé par une équipe de l’Hôpital des enfants des HUG.

Hurlements, coups, morsures : une simple prise de sang ou un vaccin peut prendre une tournure spectaculaire lorsqu’il concerne un enfant atteint de trouble du spectre autistique, de phobie aux soins médicaux ou de forte anxiété. Conséquence pour une partie de ces jeunes patients et patientes ? Des soins annulés, des vaccins sans cesse reportés et un sentiment d’échec tant du côté des parents que du personnel soignant.

« En grandissant, ces enfants peuvent devenir désavantagés, presque invisibles du système de soins, jusqu’au moment où une urgence survient et impose une prise en charge médicale », constate le Dr Cyril Sahyoun, médecin adjoint au Service d’accueil et d’urgences pédiatriques et responsable médical de la Cellule Confort de l’Hôpital des enfants. D’où son idée de proposer un protocole inédit aux HUG intégrant une préparation à

domicile avec l’aide des parents. Cette nouvelle approche a récemment fait l’objet d’une publication dans la revue médicale JAMA Network Open

« La semaine précédant l’intervention, nous demandons aux parents d’administrer chaque jour à l’enfant un spray nasal contenant uniquement du sérum physiologique, afin de l’habituer au geste. Le jour J, à l’hôpital, l’idée est que le père ou la mère reproduise l’acte, mais cette fois avec le vrai sédatif, qui est alors associé au gaz hilarant », détaille Laurent Jardinier, infirmier au Service des spécialités pédiatriques, infirmier référent pour les enfants en situation de handicap et coauteur de l’étude.

Climat d’une grande douceur

Une expérience qui laisse un souvenir ému à Zwede Betelhem, dont la fille est atteinte d’autisme sévère : « Tout s’est passé dans un climat d’une grande douceur. Ma fille s’est endormie tranquillement, le temps nécessaire aux vaccins et prises de sang. Son dernier vaccin remontait à ses 2 ans… Depuis dix ans, l’idée même d’une piqûre était devenue impossible. Aujourd’hui, je me dis que cela va changer sa vie. »

Un fait dont est convaincu le Dr Sahyoun : « Une expérience de soins positive peut vraiment estomper celles qui ont traumatisé l’enfant dans le passé et transformer son futur parcours de soins. »

Pulsations 26 OctobreDécembre 2023 Pédiatrie Par L ae titia Grimaldi

Attention au manque de fer

Certains aliments empêchent une bonne absorption du fer.

Vrai. Le café, le thé, le lait et les aliments riches en calcium peuvent interférer avec l’assimilation du fer. Il n’est pas nécessaire de les supprimer, mais il est conseillé de les consommer séparément des compléments en fer. Nos besoins en fer sont couverts par l’alimentation.

Vrai. Ils sont de 1 à 2 mg de fer par jour pour l’homme et de 2 à 4 mg pour la femme. Mais comme l’absorption du fer provenant de l’alimentation n’est que partielle, les apports devraient être de 10 à 15 mg/jour.

La viande est la seule source de fer.

Faux. Le fer est certes présent dans des aliments d’origine animale, principalement le boudin, le foie, la viande séchée, les coquillages et le jaune d’œuf. Mais on en trouve aussi dans des aliments d’origine végétale : les lentilles, le blé, les flocons de millet, les graines de soja, de sésame et de lin. Le fer d’origine végétale est toutefois moins bien absorbé par l’organisme, c’est pourquoi il faut veiller à maintenir des apports suffisants en cas de régime végétarien ou vegan.

La carence en fer est répandue au sein de la population.

Vrai. Surtout chez les femmes entre la puberté et la ménopause, en raison des pertes de sang liées aux menstruations. Cette carence peut être diagnostiquée par une prise de sang et se manifeste à travers divers symptômes tels qu’une fatigue prononcée, une perte de cheveux, des fissures au coin des lèvres, des difficultés respiratoires et des problèmes de concentration.

En cas de carence avérée, il est recommandé de prendre une supplémentation orale. Vrai. Le traitement préférentiel en cas de carence est la prise d’une supplémentation, qui peut s’étendre sur plusieurs mois en raison de la lente assimilation du fer par l’organisme. Les injections intraveineuses ne sont conseillées qu’en cas d’effets indésirables liés à la supplémentation orale.

Pulsations 27 OctobreDécembre 2023 Vrai/Faux

Crédit : gettyimes

Par Anna Bonvin

Le fer joue un rôle clé dans la production des globules rouges. Le Dr Yan Beauverd, médecin adjoint au Service d’hématologie, résume les principales caractéristiques de cet oligo-élément essentiel à notre organisme.

Agir contre les inégalités sociales de santé

En 2021, le « Groupe sida Genève » devenait « Groupe santé Genève ». Toujours active dans la lutte contre le VIH, les hépatites et autres infections sexuellement transmissibles, l’association genevoise s’investit désormais principalement pour la défense de l’accès à la santé. Rencontre avec sa directrice, Anne Saturno.

Pulsations Dans quel contexte le Groupe sida Genève est-il devenu le Groupe santé Genève ?

Anne Saturno Ce changement est le reflet d’une évolution des besoins des personnes qui nous sollicitent. Celle-ci a été particulièrement visible lors de l’épidémie de Covid. Le Groupe sida Genève faisait partie des structures ayant pu rester ouvertes au public et a été confronté à des situations inédites motivant l’association à étendre le champ de ses prestations.

Celles-ci ne sont donc plus forcément en lien avec le sida ?

Non, en effet. La lutte contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles (IST) reste centrale dans notre activité, mais nos prestations sont désormais plus globalement motivées par les inégalités sociales de santé qui ont un impact sur l’accès à la santé et aux soins. Celles-ci ne

sont pas forcément dues au VIH, mais peuvent être le résultat de facteurs de vulnérabilité liés aux conditions de vie, comme une précarité financière ou un parcours migratoire difficile, ou être liées à l’appartenance à un ou plusieurs groupes stigmatisés, comme les personnes travailleuses du sexe, LGBTIQ+, usagères des substances ou sans titre de séjour.

Comment s’organise votre action ?

Un principe clé régit la coordination au sein de l’association, il est baptisé « Tout sous un même toit ». Ainsi, les prestations médicales, sociales, juridiques et communautaires se trouvent à une même adresse, facilitant une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Outre les bénévoles, l’équipe compte une vingtaine de personnes salariées (travailleurs et travailleuses sociales, avocats et avocates, personnel soignant, etc.). S’ajoute à ces ressources internes le vaste réseau avec lequel nous collaborons, notamment l’Unité VIH/SIDA et la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (Camsco) des HUG, ainsi que de nombreuses associations telles que PVA Genève (Personnes Vivant Avec le VIH/SIDA), Aspasie, Dialogai ou encore Première ligne. Notre objectif est de tout faire pour favoriser l’« empowerment » des individus, autrement dit le fait de retrouver une confiance dans leur capacité à agir.

Le Groupe santé Genève poursuit-il les actions de prévention menées auparavant par le Groupe sida Genève ?

Bien sûr, même si nous naviguons toujours

Pulsations 28

OctobreDécembre 2023 L’invitée

Par L ae titia Grimaldi

13

Photo Nicolas Righetti | lundi

dans un certain paradoxe. D’un côté, nous apparaissons souvent comme solution de dernier recours pour des personnes vulnérabilisées et coupées du système de soins. D’un autre, nous multiplions les actions de prévention visant la promotion de la santé, notamment mentale et physique.

Quelles formes ces actions peuventelles prendre ?

Certaines se font au sein de nos locaux, au travers de dépistages, d’entretiens individuels, de groupes de parole, de séances d’activités physiques adaptées, de coaching pour reprendre confiance en soi et en son corps ; d’autres se déroulent à l’extérieur, au sein du réseau sociosanitaire genevois où nous organisons des dépistages et des ateliers santé, ou encore dans des écoles. Nous y organisons des interventions de sensibilisation sur des problématiques telles que la discrimination, les questions de genre ou encore la lutte contre les IST, qui reste un combat majeur.

Y compris pour le VIH lui-même, malgré l’avancée des traitements… Absolument. Un des nouveaux défis qui nous préoccupent est le devenir de la génération des personnes séropositives ayant survécu aux « années sida » et qui peinent aujourd’hui à trouver une place en EMS. Fragilisées par la maladie et les traitements, elles ont souvent dix ans de moins que les plus jeunes pensionnaires, ce qui peut être difficile à gérer moralement. Avec l’avancée des traitements, l’infection par le VIH est devenue une maladie chronique, qui peut être indétectable et intransmissible. Malgré cela, elle reste grevée de peurs et de tabous. Ces derniers s’observent même avec les jeunes : nombre de parents et de médecins n’osent pas toujours aborder les questions entourant la sexualité et les IST. Et nous recevons encore régulièrement des appels de personnes inquiètes à l’idée d’accueillir à leur domicile un ou une proche séropositive et d’être contaminées en partageant un simple repas… Pour tous les combats que nous menons, qu’ils soient individuels ou collectifs, l’espoir nous porte chaque jour, mais les défis sont encore nombreux.

29 L’invitée OctobreDécembre 2023

Nouvelle approche pour les soins en santé mentale

Le concept de rétablissement en santé mentale place les personnes au centre de leur traitement. Une véritable collaboration se met alors en place entre patient ou patiente et équipes soignantes.

Les maladies psychiatriques, souvent chroniques, peuvent donner l’impression aux personnes concernées qu’elles ne s’en remettront pas. Et pourtant, c’est possible. Le Département de psychiatrie fait évoluer ses pratiques et mise sur le concept de rétablissement en santé mentale. Il se focalise sur l’espoir de retrouver un équilibre de vie et de parvenir à surmonter les difficultés liées au trouble psychique. « Le concept de rétablissement est né directe-

OctobreDécembre 2023 Psychiatrie Par Yseult Théraulaz Pulsations 30

crédit : Andrea de Santis

ment des personnes concernées par les troubles psychiatriques en réaction au système médical qui, par le passé, réduisait le ou la malade à son diagnostic. Ce principe cherche à sortir de l’approche paternaliste du ou de la médecin envers son ou sa patiente pour créer un véritable partenariat », explique le Dr Alexandre Wullschleger, médecin adjoint au Service de psychiatrie adulte.

Mettre la personne atteinte de troubles psychiques au centre de son traitement, en s’appuyant sur ses ressources personnelles, son réseau familial et amical ainsi que sur la communauté dans laquelle elle évolue, est un des piliers du rétablissement. « Le ou la médecin cherche à connaître les besoins de son ou sa patiente, à comprendre où se situent ses difficultés, quelles sont les barrières qui l’empêchent de se réaliser dans sa vie. »

Afin de repenser en profondeur la prise en charge, le Département de psychiatrie est en train de développer trois grands projets. Le premier consiste en une évaluation systématique du parcours des personnes souffrant de troubles psychotiques prises en charge en ambulatoire, dans le but de leur fournir des soins adaptés à leur parcours et à leurs besoins. Elle se fait via des questionnaires spécifiques (lire ci-contre).

Le deuxième projet vise à encourager la participation active des personnes hospitalisées pour que les soins correspondent mieux à leurs besoins individuels. Ce projet, nommé Modèle inclusif genevois (ModInG), implique une réorganisation des unités hospitalières. « Nous cherchons à ce que les discussions entre les corps médical et soignant soient le plus transparentes possible et incluent patients ou patientes et proches. Nous voulons également limiter le recours aux mesures de contrainte parfois utilisées dans certaines situations graves où la personne se met en danger ou met en danger autrui », poursuit le Dr Wullschleger.

Anticiper la crise

Enfin, le troisième volet concerne la diffusion dans le Département de psychiatrie du plan de crise conjoint. « Celui-ci fait partie des déclarations anticipées qu’une personne peut signer. Dans une période calme, elle se met d’accord avec les équipes de soins sur les médicaments, les traitements, les manières d’intervenir qu’elle souhaiterait avoir en cas de crise, tout comme sur les signes avantcoureurs de celle-ci. Ce document est signé tant par le ou la personne concernée que par sa ou son médecin. Cela permet, en cas de crise, d’établir un plan de soin personnalisé et concret qui respecte les vœux de la personne concernée. »

Mieux comprendre la part subjective de la maladie

Le rétablissement en santé mentale s’appuie aussi sur l’expérience et l’expertise des personnes vivant avec la maladie, appelées paires. « Ayant moi-même souffert de problèmes de santé mentale, j’ai une autre vision que celle du personnel soignant sur la maladie. Être paire praticienne signifie professionnaliser l’expérience de rétablissement et en faire profiter tant les malades que les équipes soignantes. Désormais, le partage de l’expérience que j’ai vécue – tout comme celle d’autres paires – est pris en compte par les institutions », explique Élisabeth Sturm, paire praticienne, qui travaille à 20% pour le Département de psychiatrie. Parmi ses tâches, elle s’est attelée à établir, en collaboration avec le personnel soignant, une grille d’évaluation pour mieux cerner le parcours des personnes atteintes de troubles psychotiques. Ces questionnaires abordent l’anamnèse, le diagnostic et l’évaluation des ressources personnelles. Ils s’intéressent aussi au vécu de l’individu tout au long de son parcours de soins et abordent sa qualité de vie, les barrières qui l’empêchent d’aller mieux, entre autres. La trentenaire est aussi très impliquée dans la formation. Par le passé, elle a travaillé au sein du Collège de rétablissement – qui offre des formations aux personnes concernées par la santé mentale – en cherchant à développer les compétences des malades qui favorisent leur rétablissement.

Pour en savoir plus Collège de rétablissement Formations brèves et gratuites ouvertes à tous et toutes qui portent sur le bien-être, la résilience et le rétablissement en santé mentale. www.recoverycollege.ch

OctobreDécembre 2023 Psychiatrie 31

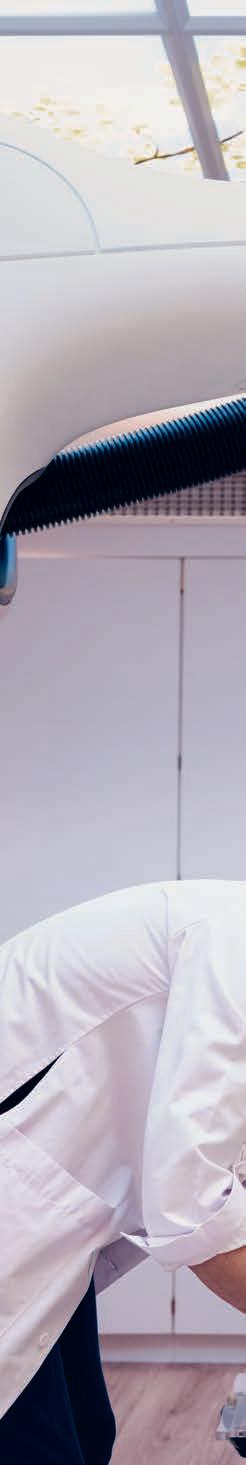

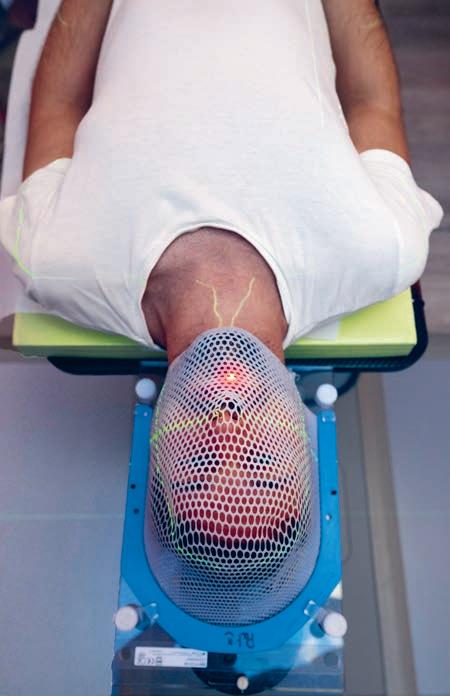

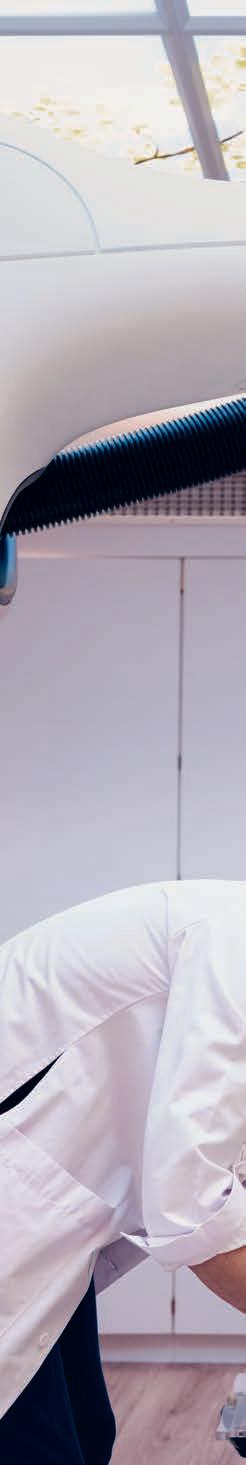

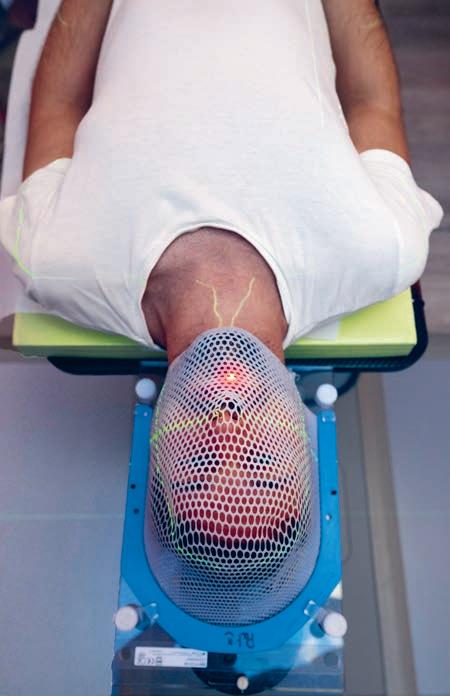

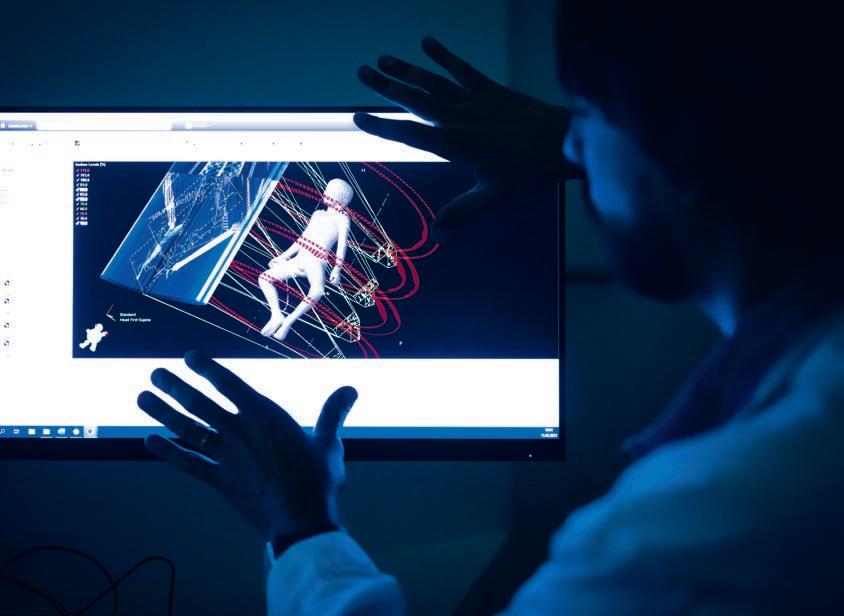

Radiooncologie, un monde en soi C

Le Service de radio-oncologie est à la pointe de l’innovation. Il dispose de machines ultramodernes et d’une expertise médicale unique. Visite des lieux et rencontre des équipes.

haque matin, dans la salle de conférences du Service de radio-oncologie des HUG, le même rituel : une trentaine de personnes se réunissent pour le « Colloque qualité » et discutent de l’ensemble des prises en charge dispensées dans le service. « Les décisions concernant un traitement pour lutter contre un cancer sont prises par une équipe pluridisciplinaire experte lors du tumor board. Les radiooncologues posent toujours l’indication d’un traitement après ce temps de concertation », décrit la Pre Pelagia Tsoutsou, médecin-cheffe du service.

Pulsations 32

OctobreDécembre 2023 Reportage Par Clémence Lamirand Photos Fred Merz | lundi13

Témoignage #1

DR ANDRÉ DURHAM, radio-oncologue

« Une personne sur deux atteinte d’un cancer aura besoin d’une radiothérapie »

« Une personne sur deux atteinte d’un cancer aura besoin d’une radiothérapie. Les traitements proposés sont personnalisés et optimisés. Nous faisons tout pour utiliser une dose efficace de rayons sur une zone la moins étendue possible. La radiothérapie traite majoritairement des maladies cancéreuses, mais peut aussi être utile en cas de maladies neurologiques ou inflammatoires. Elle peut être un traitement curatif, pour soigner, mais aussi palliatif, pour soulager. »

Portes ouvertes du Service de radio-oncologie

Jeudi 30 novembre

De 16h à 19h

Plus d’infos : hug.plus/jpo-radioonco

33 Reportage

OctobreDécembre 2023

Un plateau technique complet et performant

« Notre service, centre de référence, reçoit les cas les plus complexes du canton et de nombreuses demandes d’avis », poursuit la Pre Tsoutsou. Parfaitement équipé, il dispose notamment de deux accélérateurs linéaires standards de radiothérapie de dernière génération et, depuis fin 2022, d’un robot mobile capable de s’adapter aux légers mouvements, naturels, des organes. Ce robot dispense une radiothérapie à haute dose dite « stéréotaxique », indiquée, entre autres, dans les tumeurs du cerveau et celles précoces du poumon, du foie et de la prostate. Précise, cette machine peut par exemple irradier une vertèbre sans atteindre la moelle épinière.

Les traitements de radiothérapie ont beaucoup évolué ces dernières années. Désormais personnalisés, ils préservent davantage les tissus sains présents autour des tumeurs, ce qui réduit le risque d’effets secondaires, et nécessitent généralement moins de séances. La maladie est mieux contrôlée et le traitement mieux toléré.

Le service dispose d’un plateau technique unique avec des équipements de radiothérapie de dernière génération.

Témoignage #2

NIKOLAOS KOUTSOUVELIS, chef physicien

« Nous avons la chance d’avoir la plus grande équipe de radio-oncologie du canton. Les physiciens et physiciennes font un travail essentiel, mais peu visible. Garante de la prescription médicale, l’équipe crée un plan de traitement optimal, adapté à chaque personne soignée dans le service. Elle s’assure aussi du contrôle qualité des appareils, une tâche primordiale. »

Témoignage #3

DORA KANAVOU, patiente

« L’équipe a pensé à tout »

« Au début de ma prise en charge, j’avais beaucoup de questions. L’équipe dans son entier m’a accordé du temps. J’ai obtenu des réponses claires, complètes et précises. J’ai compris que j’allais recevoir le bon traitement. J’étais en totale confiance, ce qui est très important pour moi. Durant le traitement, tout le personnel était calme et à l’écoute. Je me suis sentie entourée. J’ai eu besoin de rencontrer une diététicienne, un rendez-vous a été très rapidement organisé, ce qui m’a beaucoup aidée et a facilité mon quotidien. Rien n’a été négligé, l’équipe a pensé à tout. »

34

Pulsations OctobreDécembre 2023

« Le contrôle qualité des appareils est une tâche primordiale »

Patients et patientes au cœur des préoccupations

Dans les allées et les salles du service, ce sont près de 70 collaborateurs et collaboratrices qui prennent en charge plus de 1000 patientes et patients chaque année : 12 médecins, 7 physiciens et physiciennes, 23 techniciens et techniciennes en radiologie médicale (TRM), 8 infirmiers et infirmières et une dizaine de personnes chargées de l’administration.

L’écoute et l’accompagnement sont une priorité. En plus de la consultation médicale, une consultation dispensée par le personnel soignant est organisée avant chaque début de prise en charge. Ensuite, des liens se créent au fil des séances, qui s’étalent en général sur plusieurs semaines. « Nous proposons par exemple aux patientes et patients d’utiliser la communication thérapeutique, qui les encourage, lors des séances de radiothérapie, à se concentrer sur autre chose que leur traitement. Cette technique qui peut rappeler l’hypnose les aide à se détendre », illustre Frank Grozema, chef TRM.

Reportage 35 OctobreDécembre 2023

Le tumor board réunit chaque matin des différents spécialistes qui discutent des traitements et des prises en charge dispensés dans le Service de radiooncologie.

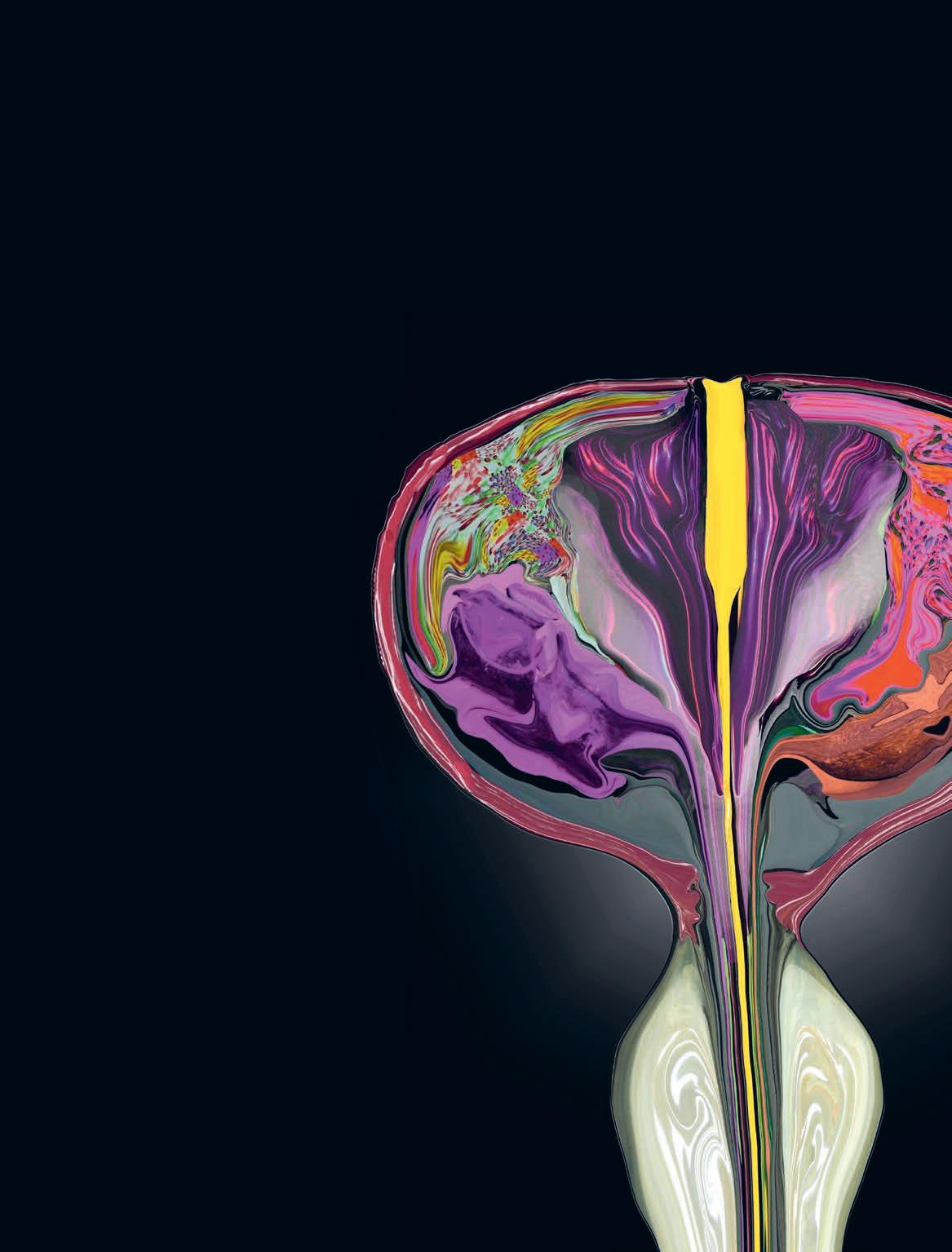

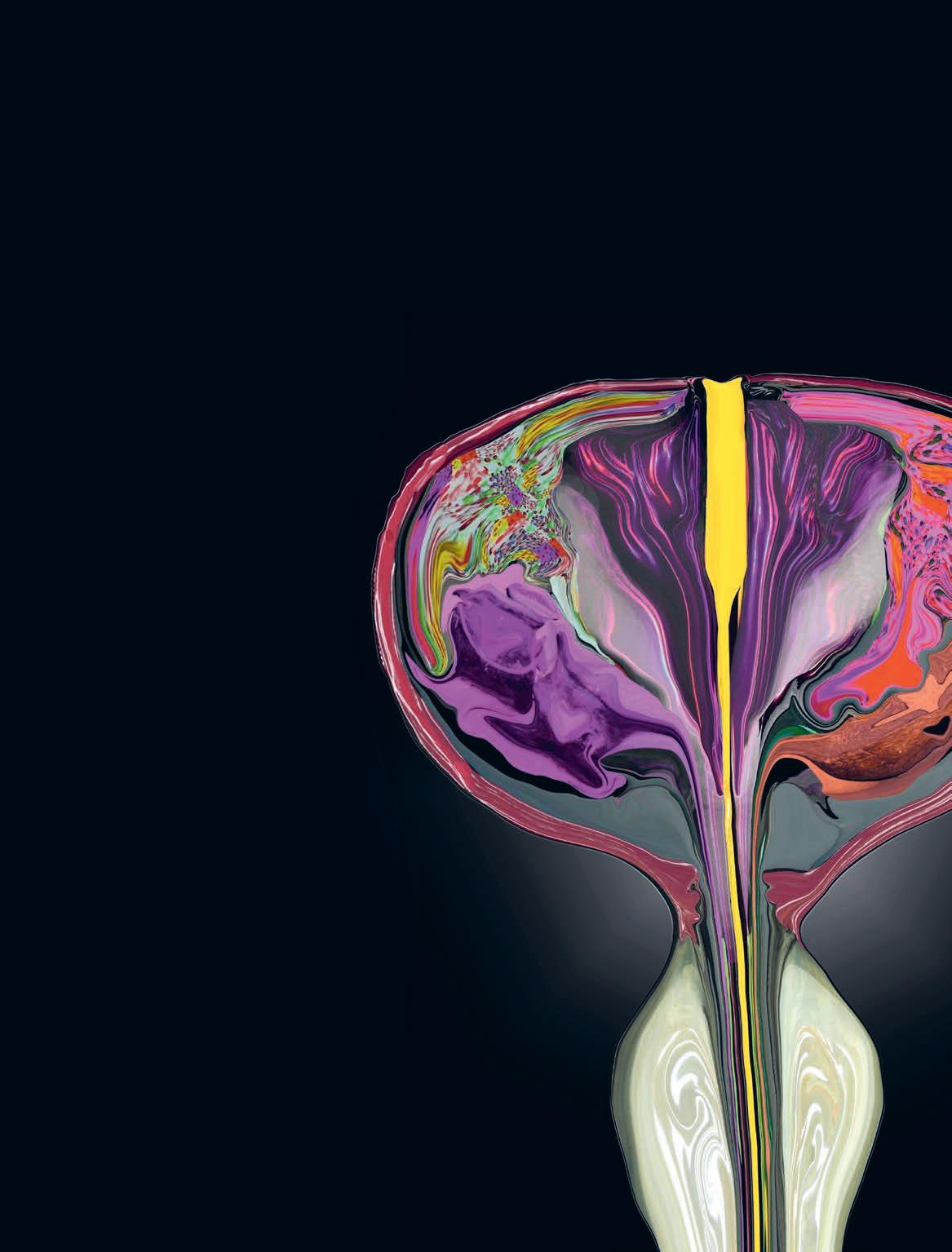

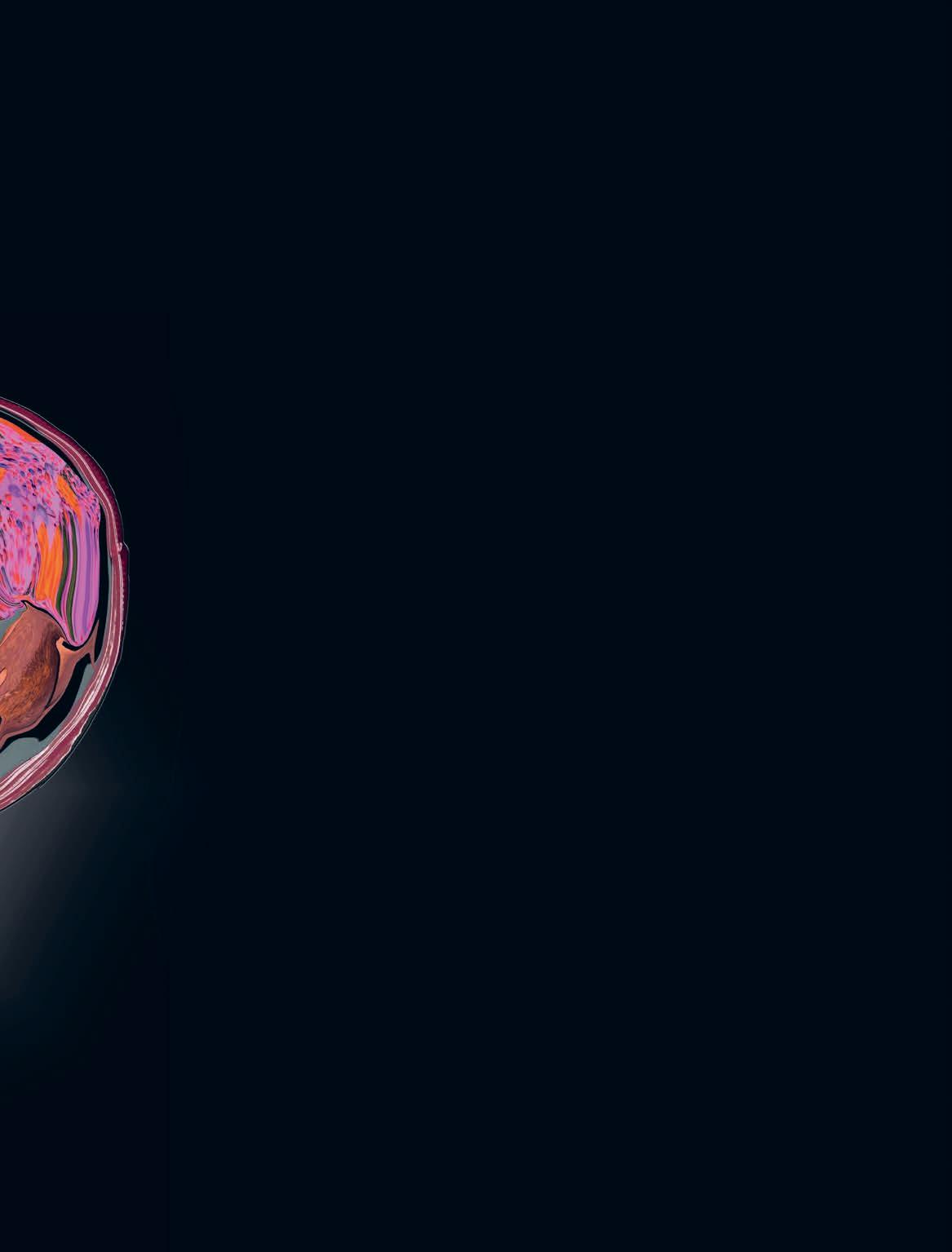

Une glande en forme de cône

La prostate est une glande génitale masculine située dans le bassin, sous la vessie. Il s’agit d’une voie de passage pour le sperme et l’urine. Son rôle principal est de produire une partie du liquide séminal, un constituant du sperme. Pour bien fonctionner, la prostate a besoin de testostérone et d’autres hormones masculines.

Une croissance continue L’une des particularités de la prostate est qu’elle grandit tout au long de la vie. De la taille d’une châtaigne à l’adolescence, elle va progressivement passer à celle d’une mandarine chez une personne de 50 ans.

Pulsations 36

OctobreDécembre 2023 L’organe