La

classe inversée et le temps de formation en présentiel pour le personnel soignant

Céline Josserand IS en soins de plaies, Vesselina Avramova IS en soins de plaies, Marie-José Roulin Adjointe à la direction des soins Direction des soins, programme plaies et cicatrisation

Début Fin..... Formation obligatoire

E-learning de 30min Atelier pratique de 45 min sur le terrain

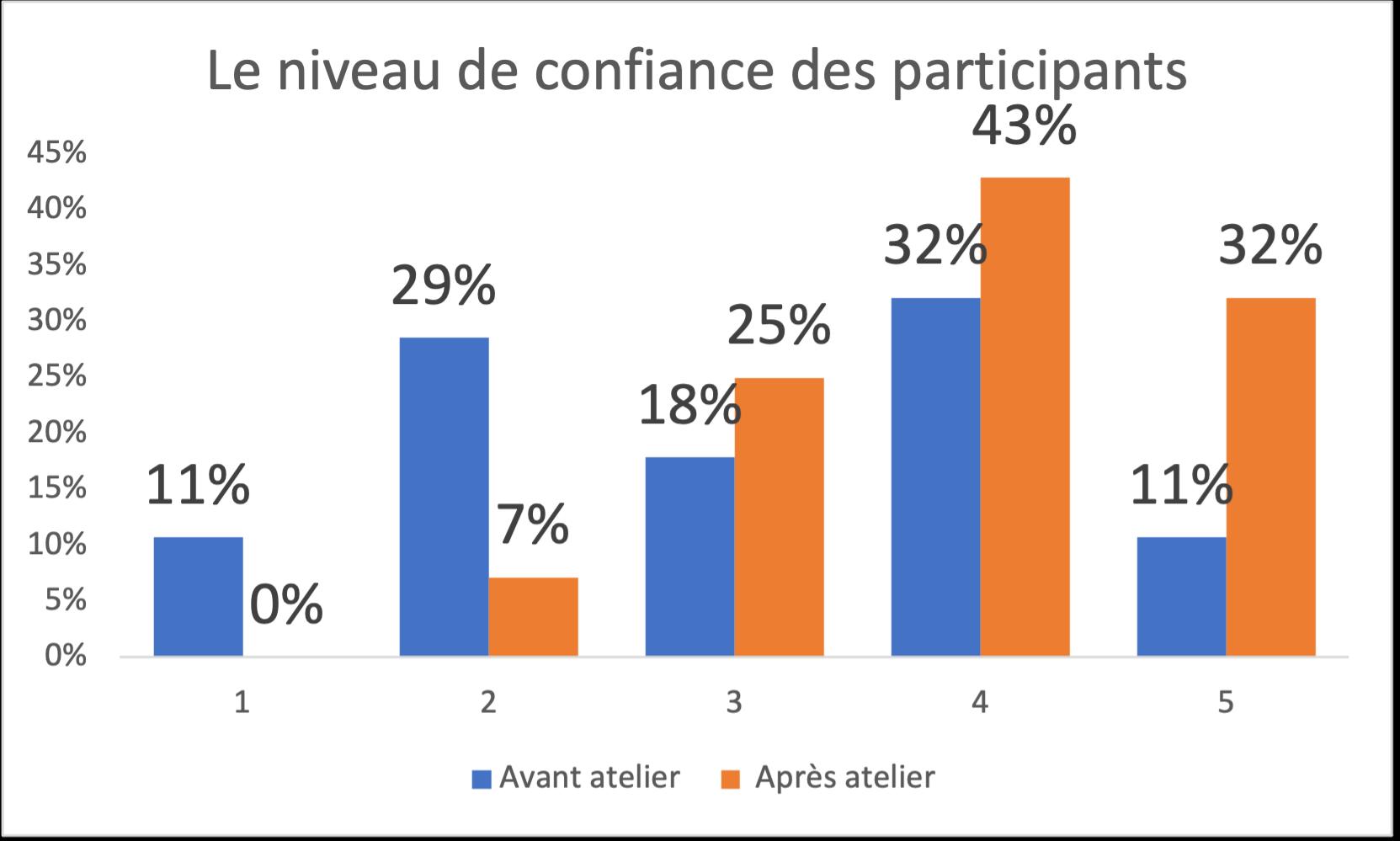

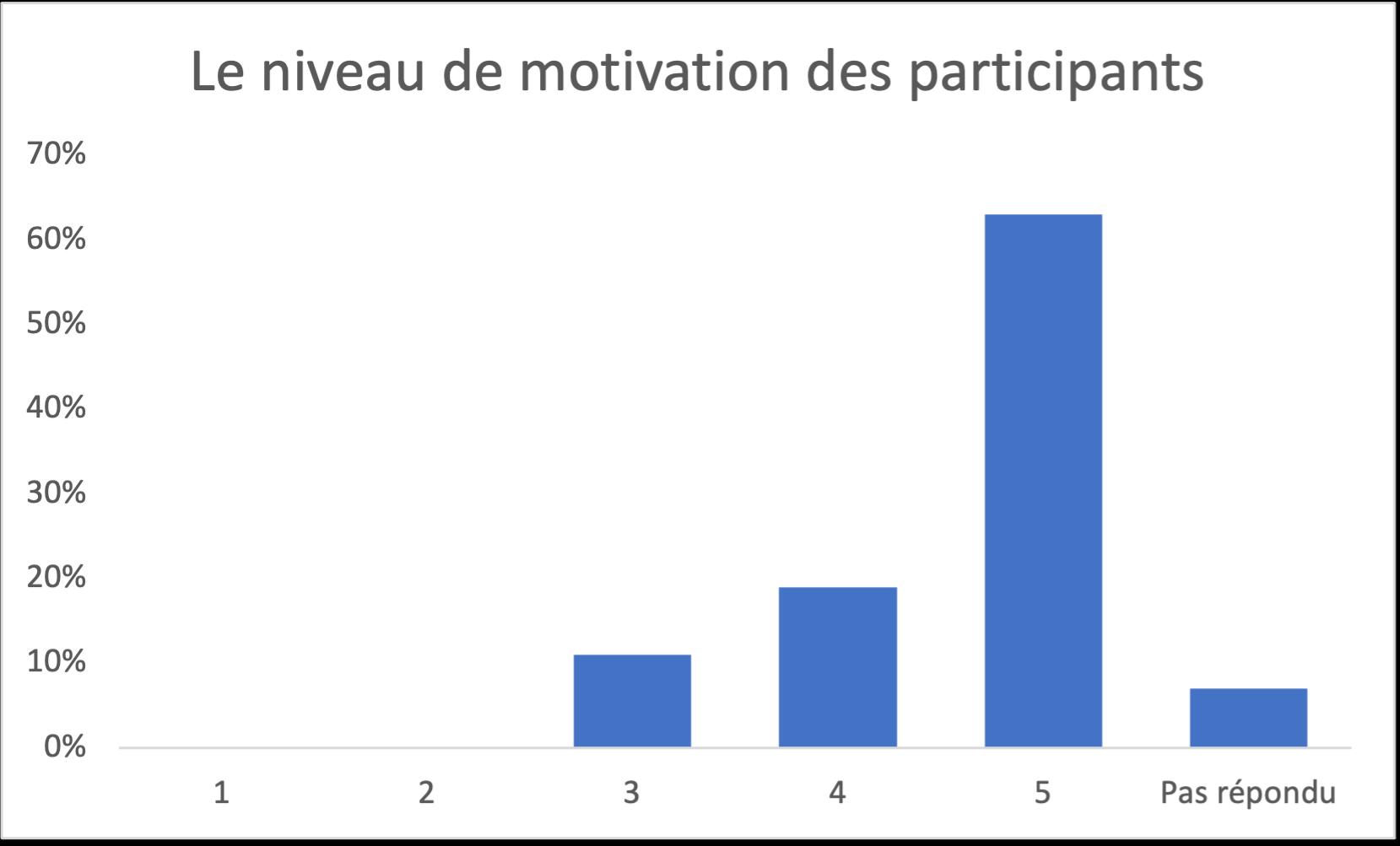

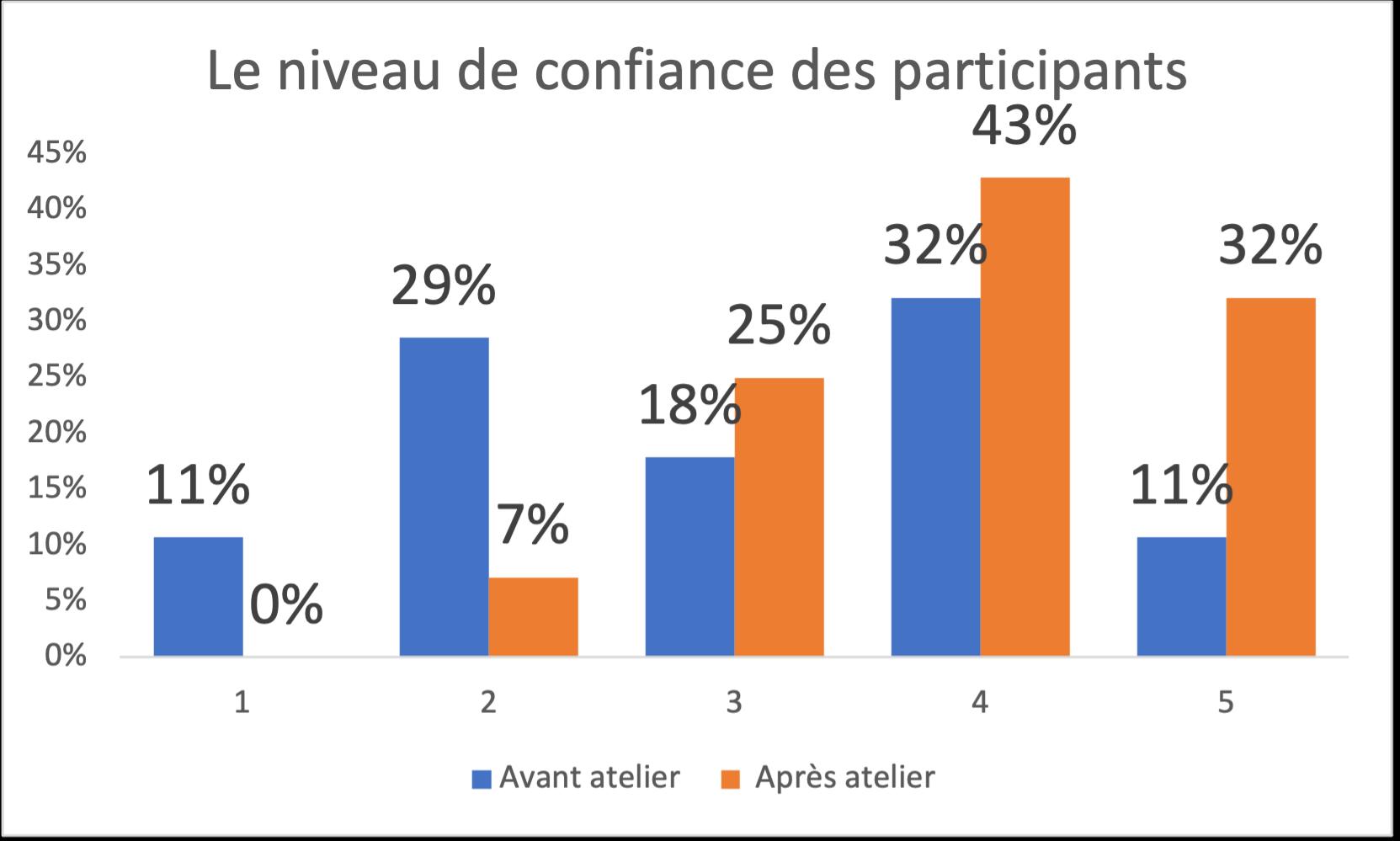

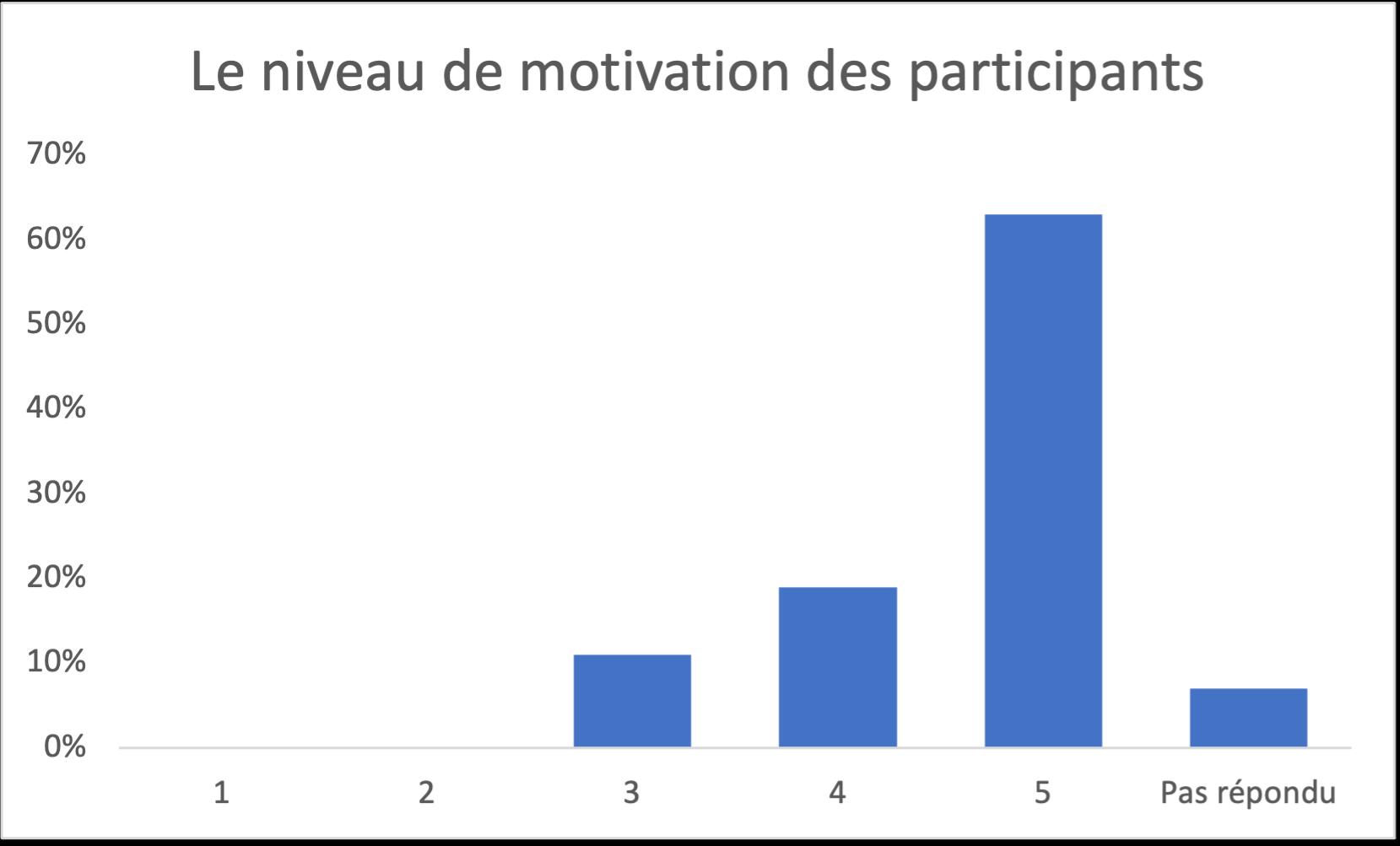

N= 27 personnes ont répondu aux questionnaires transmis avant et après l'atelier

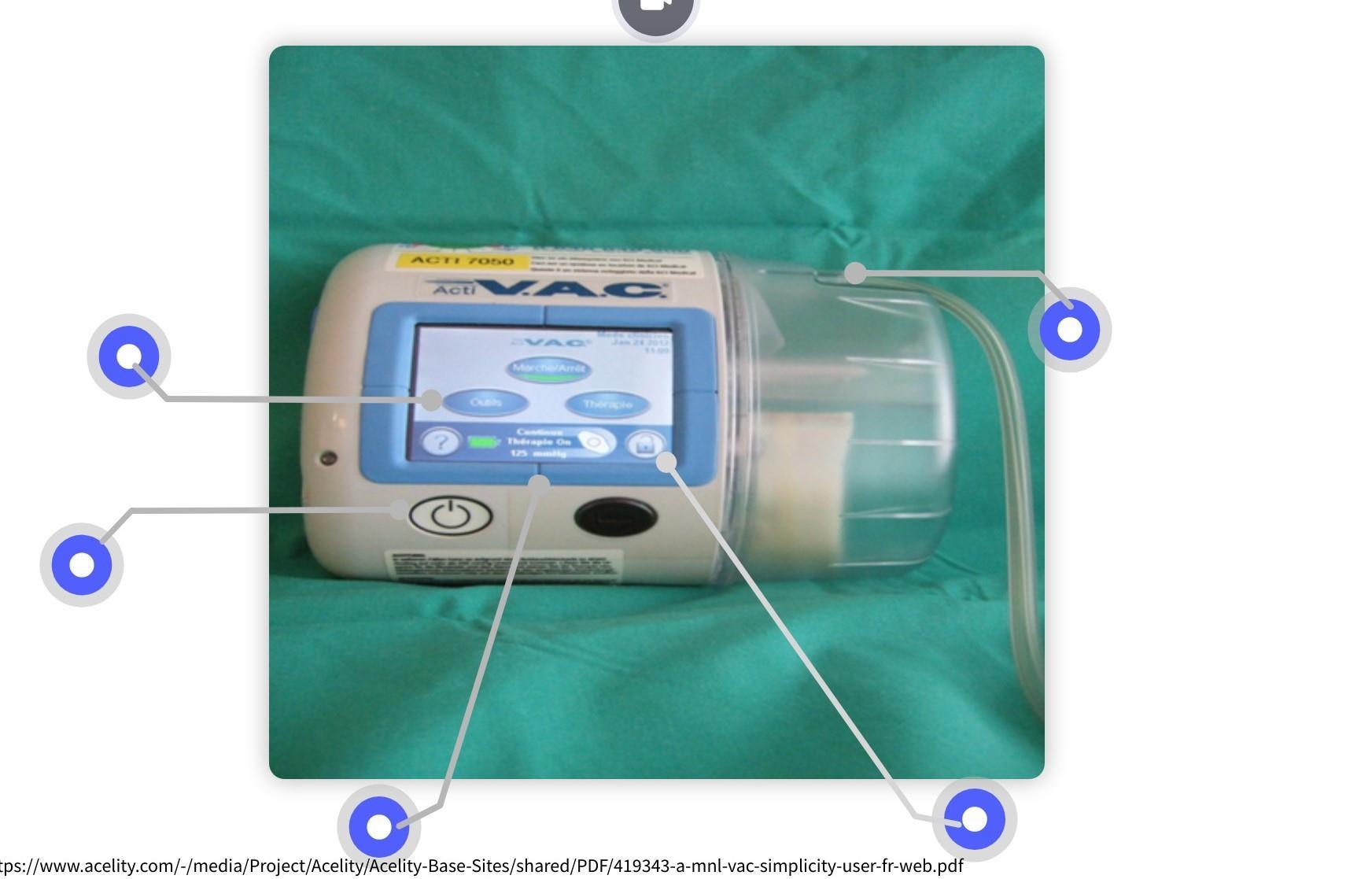

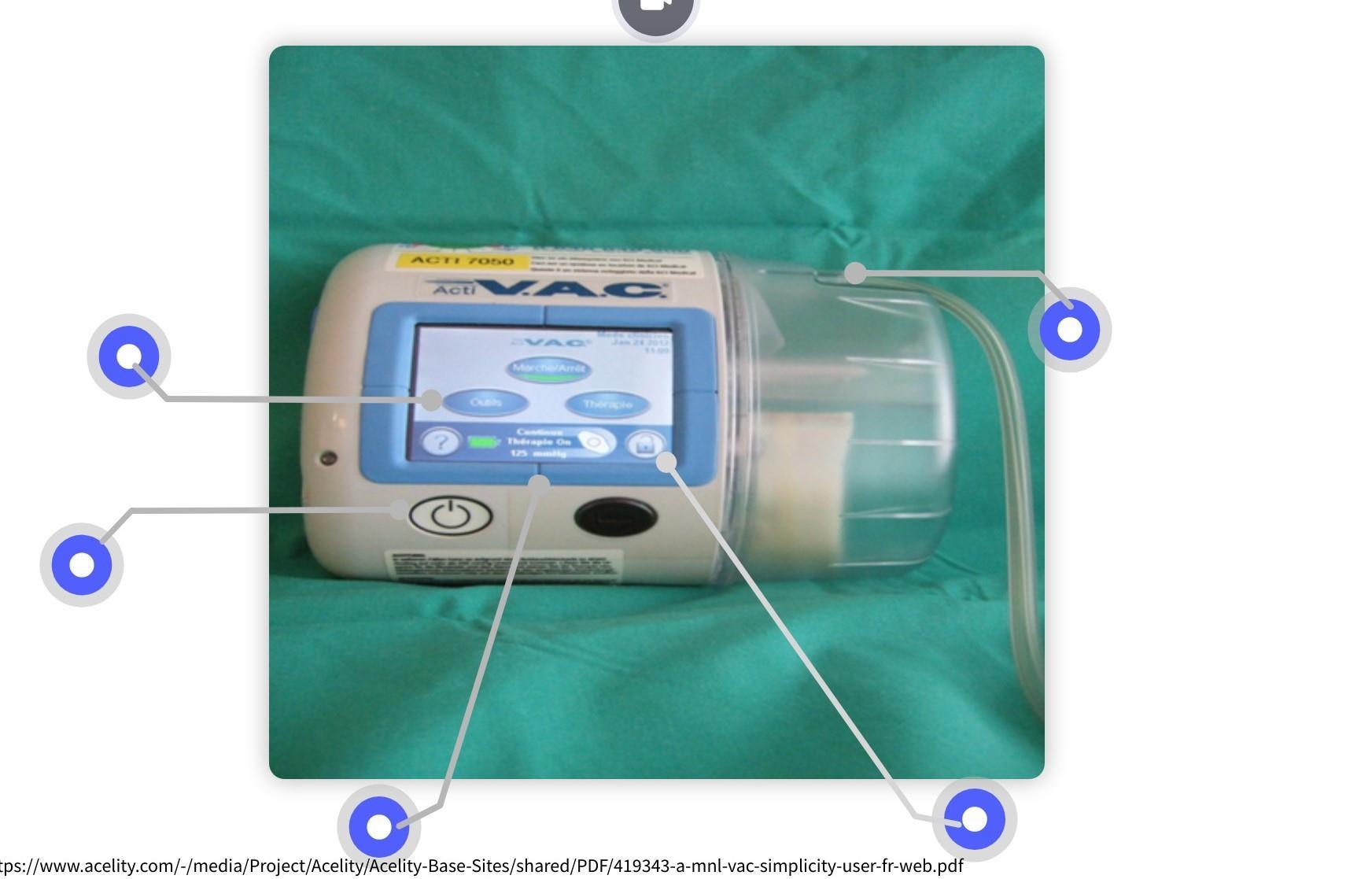

Implémentation de la thérapie à pression négative

Création d'une affiche

Création d'unTuto <2min

A8

Journée Qualité 2022

Projet de soins anticipés avec l’aide d’un jeu des valeurs

Expérience en soins aigus oncologiques, DONCO, unité 7BL

CONTEXTE

Etablir un projet de soins anticipés (ProSA) permet de connaitre, de respecter les valeurs et préférences des patients pour les soins et traitements à venir. Il est toutefois difficile de parler des démarches pour la fin de vie, tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

OBJECTIFS

Intégrer l’avis (la vie) du patient et ses priorités en encourageant la parole .

Favoriser des décisions partagées, en préservant l’autonomie des personnes.

Renforcer les compétences relationnelles des soignants.

METHODE

Formation, complétée par un encadrement clinique et des séances d’intervision, pour 11 infirmier-ères et 1 médecin adjoint.

Utilisation du jeu de cartes «Anticip’action» (développé en collaboration avec UNIGE, et le soutien de la fondation privée HUG).

Réalisation de 1 à 3 entretiens par patient.

CONCLUSION

RESULTATS

Après 12 mois : 27 patients au total. 1 entretien pour 12 patients. 2 entretiens pour 9 patients. 3 entretiens pour 6 patients.

11 patientsont élaboré des directives anticipées.

Lieux des entretiens : 63% en chambre. 24% en bureau. 13% en loggia.

Participation du proche : 6 patients.

Durée moyenne par entretien: 55 minutes.

*Commentaires des infirmier.ères

Cette intervention innovante dans un service stationnaire en oncologie est prometteuse. Elle a permis de mettre en place des plans de soins personnalisés, avec une visée centrée sur la qualité de vie exprimée par la personne. Les souhaits orientent également les soins quotidiens.

PERSPECTIVES

Cette démarche enrichit l’offre d’anticipation des soins aux patients. Ces résultats complèteront ceux d’autres études menées en milieu ambulatoire afin d’affiner l’intervention de soins et d’émettre des recommandations pour la pratique. Des réflexions pour la proposer à d’autres secteurs du service d’oncologie sont en cours.

A13

Journée Qualité 2022

BRUYERE David¹; BERRET Pierre-André¹; MARCIONETTI-RUSCONI Sylvie¹; PAUTEX Sophie² ; FERNANDEZ Eugenio¹; BOLLONDI PAULY Catherine² - ¹DONCO, ²Centre de Soins Palliatifs et Soins de Support

La sémantique au service de la réutilisation des données cliniques

Des données massives, une réutilisation limitée

Les données générées dans l’hôpital sont de plus en plus nombreuses, mais leur réutilisation à d’autres fins que l’activité clinique reste limitée et coûteuse.

L’hôpital a de plus en plus besoin de pouvoir réutiliser efficacement ces données, pour remplir des registres, pour la recherche, pour l’amélioration de la qualité, etc.

Data

Combien d’enfants souffrent ils d’une fracture mal guérie?

Une solution

Constituer la liste de toutes les variables cliniques structurées produites dans les HUG.

Choisir des standards reconnus qui permettent de représenter le plus fidèlement ces variables.

Encoder ces variables en les liant à des codes issus de ces standards.

Vaste Compositionnel

Des barrières

Digitalisation Encodage

R40.2 Coma

T57.0 Effets toxiques de l’Arsenic et de ses composés

E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

La digitalisation et l’encodage des données ne suffisent pas pour gérer la complexité du monde réel. Il est nécessaire d’adopter une stratégie qui permette de représenter, stocker et réutiliser les informations cliniques, en s’affranchissant des limitations techniques.

Cette stratégie doit remettre la sémantique au centre de la problématique des données.

International

Des résultats

Combien d’enfants souffrent ils d’une fracture mal guérie?

Sémantique

Réponse

L’encodage des données structurées dans le langage SNOMED CT permet:

• Une sémantique indépendante de la technique.

• Moins de perte d’information liée à l’encodage.

• Un langage unifié pour représenter l’information.

• La réduction du nombre de variables différentes.

Données structurées

Journée Qualité 2022 B01

Christophe Gaudet Blavignac, Julien Ehrsam, Cyrille Duret, Nikola Bjelogrlic, Christian Lovis

formelle Données

90%

65’000

24’500

variables HUG

concepts SNOMED CT

Accompagnement des apprentis :

Journée

B06

Qualité 2022

transition

le monde professionnel

Une

vers

à travers la démarche éthique

CONSTAT Nécessité de compétences éthiques La réalité du monde soignant Difficultés d’adaptation OBJECTIFS Favoriser la réflexion éthique Susciter le plaisir du métier * La qualité des soins comme une réelle compétence

Former les référents aux outils d’apprentissage Identifier le niveau de l’étudiant Apporter des outils d’accompagnement Etablir une relation de confiance

Evaluation des résultats du projet dans 2 ans Déployer le projet sur l’ensemble des HUG

Charline COUDERC (RS) Coralie PEILLEX (ARS) Claire THABUIS (RES) Maria MOSTAJO (ASSC/FPP) Audrey TOXÉ (Adjointe RRH) D-RG – Hôpital de Loëx

MÉTHODE

PERSPECTIVES

PROJET PILOTE INTERPROFESSIONNEL EN CHIRURGIE VISCERALE

Chirurgie ; 2 : COSPA ; 3 : CSPSS

Suivi des indicateurs et réajustement

Soutien des proches

Discussion interprofessionnelle facilitée

Interventions groupées soins palliatifs généraux

Offrir des soins palliatifs précoces et suivre les recommandations de prises en charge

Soulager les symptômes, soutenir les proches, adapter les trajectoires de soins aux besoins et anticiper la prise en charge des

Soutenir le développement des compétences de l’équipe interprofessionnelle à dispenser des soins palliatifs généraux.

Améliorer la collaboration avec le réseau de soins palliatifs spécialisés.

« OFFRIR PRÉCOCEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE SUPPORT EN CHIRURGIE VISCÉRALE »

Séance d’information à l’équipe médico soignante

2 infirmières en CAS soins palliatifs en cours

Concept de soins palliatifs précoces et recommandation de prises en charge

Screening des patients et présentation au colloque

E-learning : « PROSA » et « soins palliatifs pour tous »

CONCLUSION :

Un soutien clinique par une infirmière spécialisée du CSPSS et une infirmière spécialisée en soins palliatifs

La dynamique est lancée ! Les soins palliatifs s’intègrent petit à petit dans la culture du service facilitant les discussions interprofessionnelles.

Les consultations de soins palliatifs spécialisés sont initiées.

PERSPECTIVES :

L’implémentation de ces pratiques innovantes répondant précocement aux besoins des patients pourra être déployée sur l’ensemble des unités de chirurgie viscérale.

Journée

B11

Qualité 2022

Consultation COSPA

ALAMERCERY France1, BOLLONDI PAULY Catherine2, BUCHS Sonia1, BUCHS Nicolas, COCAULT DUVERGER Cécile1, ESCHER Monica2, HENTSCH Lisa2, LIOT Emilie1, PAUTEX Sophie2, RIS Frédéric1, ROCH BARRENA Florence1 , SZARZYNSKI BLOCQUET Alexandra3, TOSO Christian1 1 : Département de

Prévenir ou Accepter le risque de chute?

DEGREMONT Christine IRES, HOXHA Mirjeta QO /Département des Neurosciences Cliniques /Service de Neurochirurgie

METHODE :

CONTEXTE:

Unité spécialisée avec accueil de patients avec troubles cognitifs et atteintes dorsolombaires Impact potentiellement mortel de la chute chez les patients de neurochirurgie ( EIG)

Taux de chute de 8,9 ‰ pour l’unité VS pour le département 6,2‰ ( année 2021/2022)

OBJECTIFS :

Comprendre le contexte des chutes, les facteurs contributifs (patient/unité/infrastructure) associés aux chutes

Agir sur ces facteurs pour mieux prévenir-limiter les chutes et leurs conséquences

RESULTATS

80% des patients sont des patients uni chuteurs 74% des chutes ont lieu en chambre; 36% des chutes ont lieu lors du transfert ; 26% debout et 18% du lit 40% des patients chutent entre J0 et J1 de l’admission 69% en 2021 de taux de détection du risque de chute , 76% en 2022 65% des patients chuteurs sont des opérés du rachis; 35% sont des opérés du crâne 65% ont des troubles de cognition ou de perception 80% ont des troubles de la mobilité (transfert et mobilité) 55% ont une altération de la fonction d’élimination

PLAN

D’ACTION

Analyse des données TBO Analyse approfondie des chutes sur l’année 2021&2022 par une collaboratrice Analyse en équipe interdisciplinaire Revue des contres mesures mise en place à disposition Benchmarking Eléments de l’EIG

Identifier lors du HUDDLE en interdisciplinaire

• les facteurs aggravants • l'équilibre, la capacité de transfert, la mobilité Déterminer lors du HUDDLE l'acceptation ou non du risque de chute selon l’algorithme pour déterminer les contre-mesures Réaliser les 1ers levers des spondylodèses par les physio à J1 et J2 Evaluer le risque de chute dès l’admission et réévaluation de la contre-mesure du choix quotidien Anticiper les besoins d’élimination Réaliser des ateliers positionnement–transferts pour les soignants Sensibiliser les nouveaux collaborateurs Améliorer les moyens de contre-mesures Suivi mensuel là travers dynamo et au quotidien sur le HUDDLE

PERSPECTIVES :

Diminution du taux de chute Discussion avec le groupe chute

Journée Qualité

B16

2022

Tapis sonnette

Matelas alarme Tapis de sol

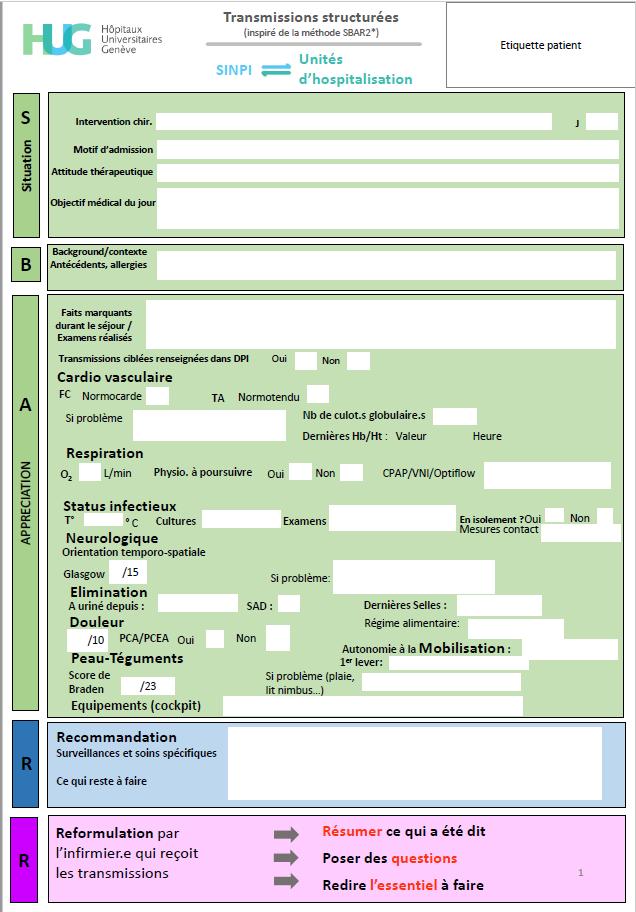

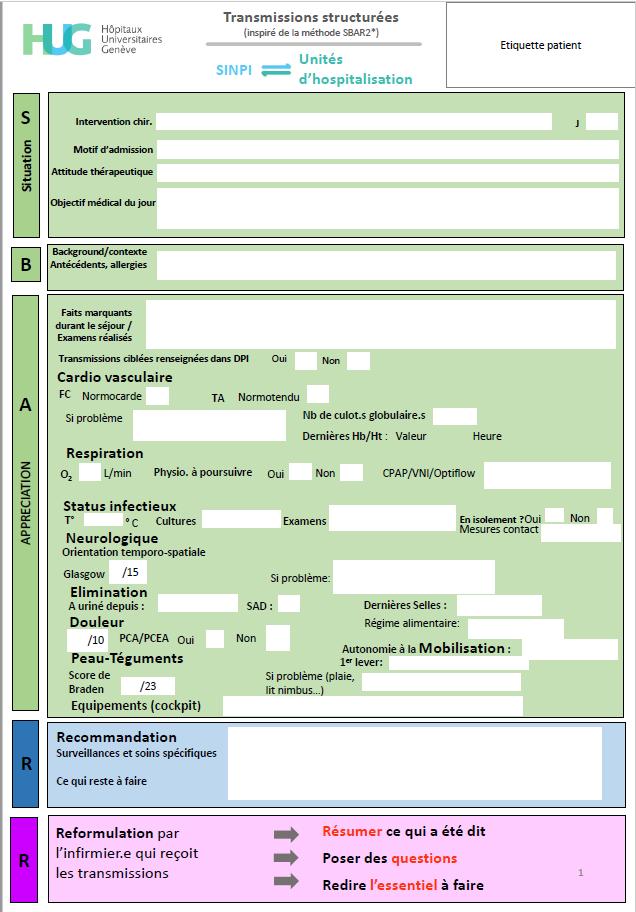

Un patient traverse deux structures de soins sans travers !

1Département de Chirurgie, 2Service d’Anesthésiologie

CONTEXTE

Suite à l’analyse des déclarations d’incidents lors des transferts de patient.es entre le département de chirurgie et les SINPI (département de médecine aiguë), une réflexion a été menée conjointement en vue d’améliorer la communication interprofessionnelle au travers des transmissions

OBJECTIFS

Améliorer la communication entre professionnel.les de deux entités différentes

Transmettre les informations pertinentes et structurées

Assurer la sécurité du patient lors de la transition délicate dans la continuité de sa prise en charge

METHODE

Implication d’une infirmière de chaque spécialité pour comprendre les réalités et priorités de chaque service Construction d’un outil de transmissions orales sur la base des réflexions communes selon SBAR2

Mise en productivité de l’outil et évaluation par le questionnaire de satisfaction

INDICATEURS DE SUIVI

Titre

Noms des auteurs et département/service

Sous-titre si vous le souhaitez

Besoins

Sécurité des soins

Équipements Cockpit DPI

Responsabilité professionnelle Communication Information patient complète

Partage d’expériences

Outil de transmissions structurées

Surveillance et soins spécifiques

Reformulation

Ensemble pour notre patient

Satisfaction des patient.es, des équipes, déclarations d’incidents, documentation DPI, amélioration de la collaboration interprofessionnelle entre les équipes du D Chir et SINPI

CONCLUSION

Cet outil de transmissions orales garantit la continuité des soins dans une approche cohérente, une vision et une démarche transversale sécuritaire en respectant la spécificité de chaque structure

PERSPECTIVES

L’outil de transmissions sera adapté afin d’être proposé dans d’autres structures de soins

Journée

B22

Qualité 2022

Roch Barrena Florence1 , Roset Nathalie1 , Trbic Bozana2, Ferrari Sandra2 , Barrionuevo Vial Karen1, Fernandes Jesus1, Fontaine Iampieri Carole2, Vermeulen François1 ,Walder Bernard2 , Triponez Frédéric1 , Alamercery France1

SBAR2

Intégration des soins palliatifs en cardiologie auprès des patients insuffisants cardiaques

Aurélie Schneider Paccot1, Céline Artigue1, Armelle Delort1, Catherine Bollondi Pauly2, Dre Lisa Hentsch3 et Dr Philippe Meyer1

1Service de cardiologie, Département de médecine, 2 Direction des soins, 3 Service de médecine palliative, Département de réadaptation et gériatrie.

Contexte

Pour améliorer la qualité de vie et la qualité des soins, l’équipe d’insuffisance cardiaque collabore avec l’équipe de médecine palliative. Le but est d’introduire précocement les soins palliatifs dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques sévères selon les recommandations nationales et internationales.

Méthode

• Lors des consultations d’insuffisance cardiaque:

• Utilisation de la question surprise « Vous ne seriez pas surpris si le patient décédait dans les 12 mois à venir » pour introduire une approche palliative

• Evaluation initiale des symptômes au moyen de l’échelle ESAS

• Dépistage des patients pouvant bénéficier d’une prise en charge palliative spécialisée par le P-Cares

Objectifs

• Permettre au patient d’exprimer ses valeurs et ses préférences dans une démarche d’anticipation des soins

§ Amener le patient à amorcer une réflexion sur le plan de soin anticipé et les directives anticipées

§ Offrir un soutien global adapté aux familles

§ Favoriser la continuité des soins de façon pluridisciplinaire tout au long du parcours de soin du patient

§ Développer et renforcer nos compétences professionnelles en soins palliatifs généraux

Conclusion

• Consultation conjointe entre le médecin cardiologue et le médecin palliativiste pour les patients identifiés

• Planification de consultation de soins palliatifs pour les patients en bilan prétransplantation et pré-implantation d’une assistance ventriculaire gauche

• Séances de coaching et de formation continue par l’équipe pluri-professionnelle des soins palliatifs

Résultats

Nombre de patients insuffisants cardiaques ayant bénéficiés d’une consultation de soins palliatifs

Ambulatoire Pré-transplantation / Pré LVAD

Nous travaillons à implémenter une culture centrée sur les priorités du patient tout au long de sa maladie.

Les patients sont satisfaits d’être précocement impliqués dans leur prise en charge palliative et l’équipe soignante apprécie de pouvoir échanger sur des cas difficiles et prendre les décisions en interdisciplinarité afin de maintenir le suivi jusqu’à la fin de vie.

La suite de notre intervention consistera à évaluer la satisfaction du patient et de ses proches avec leur prise en charge, l’impact sur la trajectoire de soin, le nombre d’hospitalisations et le rapport coût-bénéfice.

Journée Qualité 2022 B 42

0 5 12 3 6 8 0 10 20 2020 2021

2022 (en cours)

Gouvernance registres cliniques aux HUG

LUBBEKE Anne*, BRIOT Pascal**, OURAHMOUNE Aimad Eddine**, VON PINOCI Marina**

*Département de chirurgie **Service Qualité des soins

Situation de départ

En 2019 et 2020 deux enquêtes ont été menées :

o Rapport sur le clinical data management : organisation hétérogène en termes de % de temps dédié aux registres, de profil professionnel des data managers et de compétences

o Rapport sur l’état des lieux des registres cliniques (recensement) : les registres sont en croissance et leur répartition varie entre les différents départements

Résultats et livrables

En mai 2022 le Comité registres a été créé. Pourquoi ?

o Pour améliorerl’efficacité et l’efficiencedes registres cliniques nouveaux et existants

o Pour améliorer l'intégration des registres HUG dans le système d'information clinique des HUG et dans les registres multicentriques

Qu’est-ce que le comité fait?

o Aide à la création et gestion des registres o Priorise le développement des registres o Élabore un workflowpour la demande de création/participation à un registre clinique o Valide et met à jour les outils et les documents de la gouvernance

o Crée et maintient un programme de formation spécifique pour les cqDM des registres cliniques (hors recherche)

o Crée et soutient le collège des clinical quality data managers (CODM)

Recommandation d’amélioration

En octobre 2020 des recommandations pour améliorer la gouvernance des registres cliniques ont été acceptées par la Commission Qualité des Soins :

o Créer le rôle de “clinical quality data manager” et leur cahier des charges (niveaux junior et senior) et fonction SEF

o Développer une formation interne spécifique

o Former un collège des data managers

o Créer une "charte d’utilisation des registres" définissant rôle et responsabilités du responsable de registre et des HUG

o Élaborer un workflow pour la demande de création/participation à un registre incluant une échelle de priorisation

o Gérer les registres via la plateforme institutionnelle des registres cliniques

o Intégrer les clinical quality data managers (cqDM) dans les équipes cliniques (CDI)

o Communique à la Commission qualité sécurité (CQS) les problématiques de gestion identifiées des registres cliniques o Fourni un rapport annuel à la CQS sur les registres cliniques o Communique les mises à jour et changements

Qu’est-ce qui a été produit jusqu’à présent ?

o Définition HUG des registres clinique o Profil des cqDM approuvé par les RH o Demande de participation et critères de pertinence o Plan de création /Plan de participation des registres cliniques o Page intranet

o Échelle de priorisation (en phase de validation) o Programme de formation pour les cqDM (disponible dans Espace carrière HUG) o Collège des cqDM o Liste des registres dans DPI register

Journée Qualité 2022 B18

Visitez notre page intranet http://www.intrahug.ch/groupes/registres-cliniques

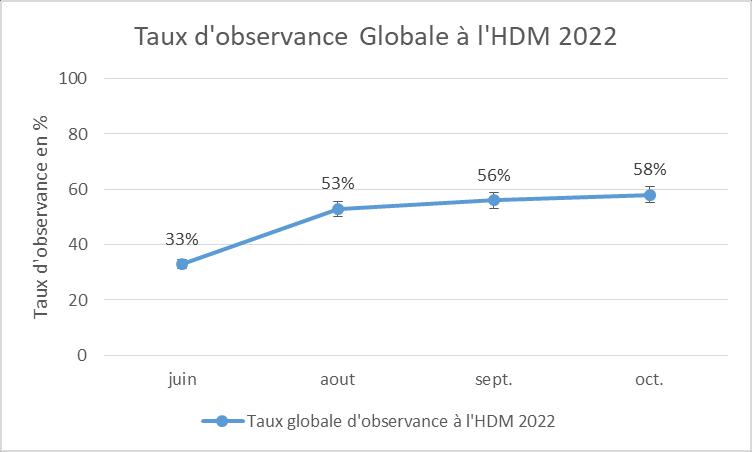

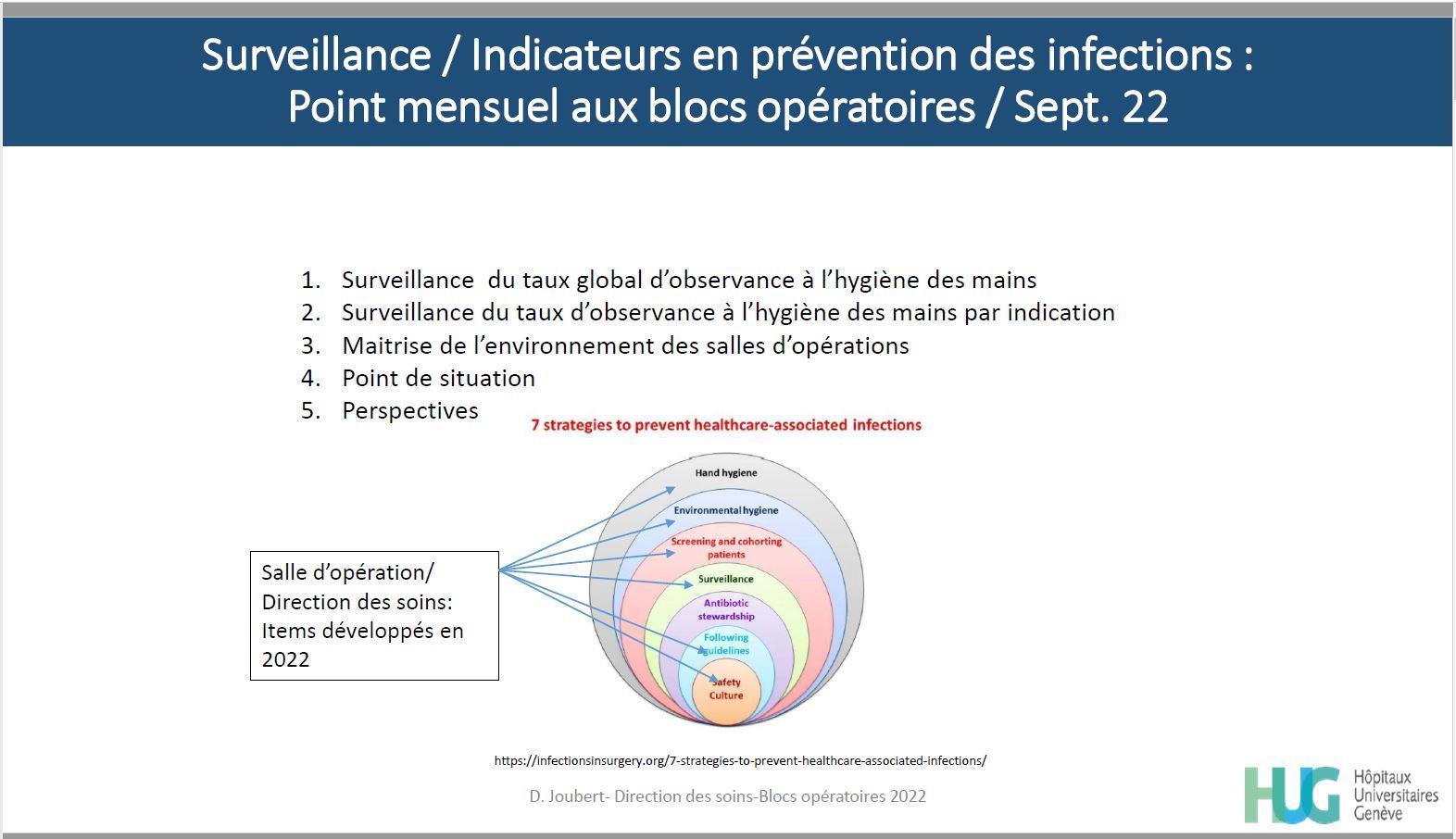

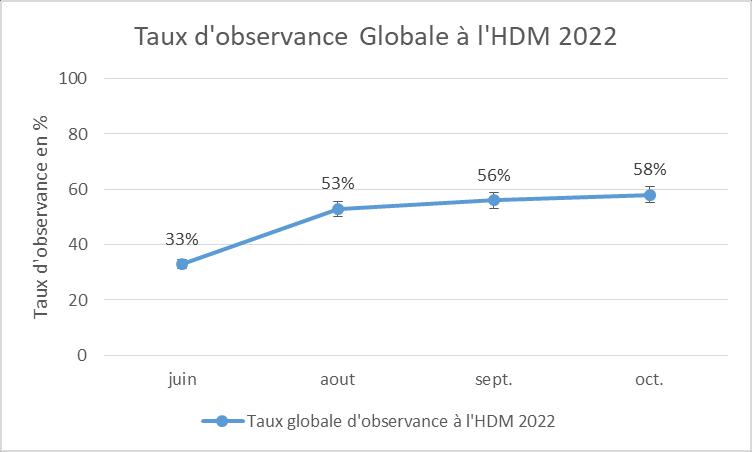

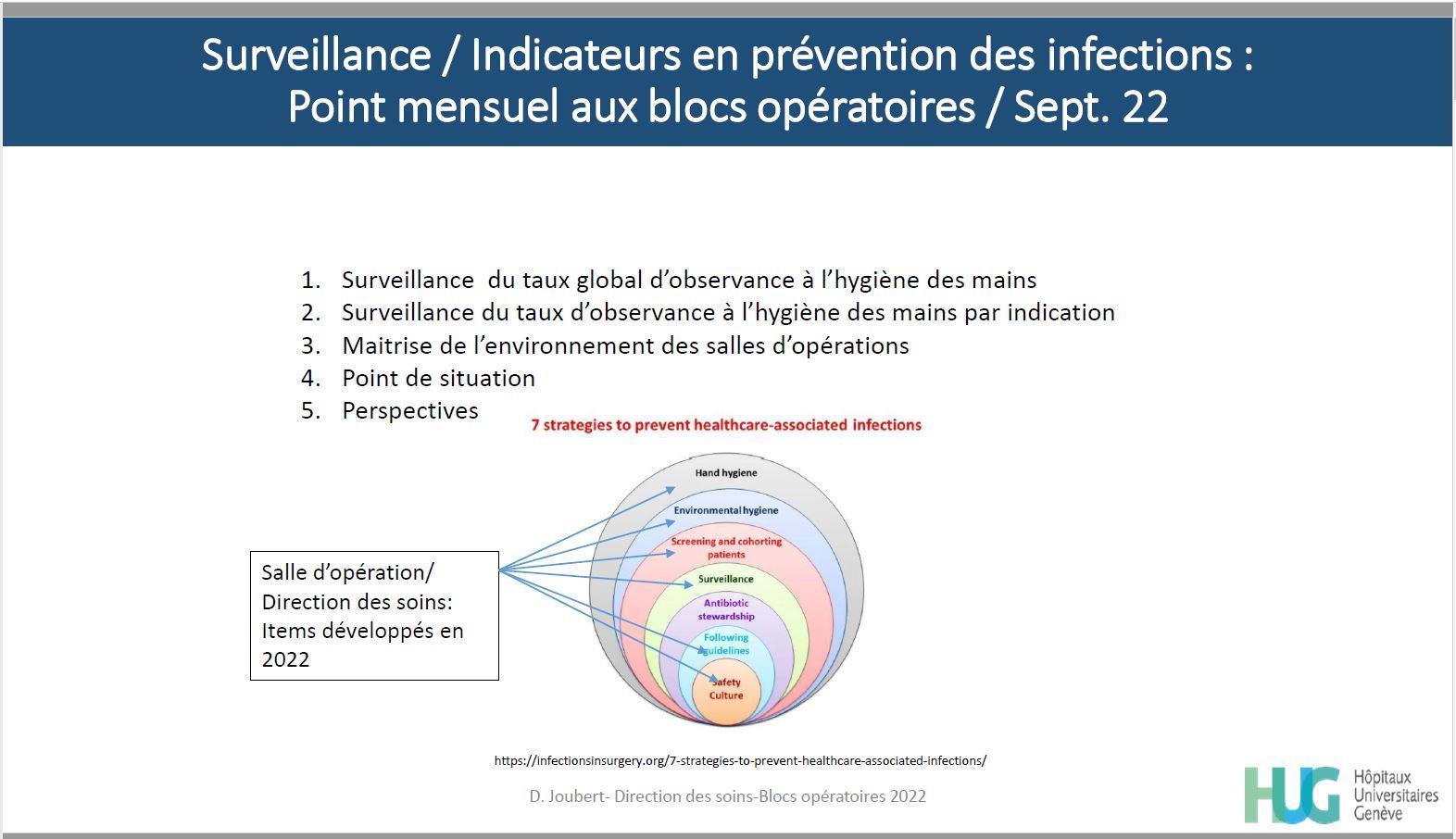

La gestion du risque infectieux par les Indicateurs au bloc opératoire

CONTEXTE

L’infection du site opératoire représente entre 20 et 33% des infections associées aux soins

Les soins prodigués sont de nature plurimodale et interprofessionnelle C’est pourquoi, la prévention des infections est une démarche collective nécessitant une culture commune du risque infectieux et une maîtrise des recommandations.

OBJECTIF

Mesurer de façon continue et dynamique certains indicateurs significatifs reflétant la qualité de la prise en charge du risque infectieux au bloc opératoire afin de rendre leur amélioration pérenne et visible.

METHODE

Rédaction du référentiel «zone patient» (ZP) adapté au contexte des soins en salle d’opération selon l’OMS

Sessions d’observance de l’HDM (Hygiène Des Mains, méthode OMS) avec feedback mensuel aux équipes

Contrôle de la qualité du bio nettoyage par ATPmétrie (6 écouvillonnages par bloc et par mois) enrichi de prélèvements microbiologiques sur gélose à visée pédagogique avec feedback mensuel aux équipes

Ex d’Indicateur «HDM» selon les 5 indications Taux d’observance 2022 (N=355 50% IC95 [ 44.9% 55.3%]

Ex d’indicateur «Maîtrise de l’environnement» (N= 192) Norme EN 17141

CONCLUSION et PERSPECTIVES

L’implémentation d’indicateurs en prévention des infections aux blocs opératoires permet de comprendre la Zone patient et d’impliquer les personnels et l’encadrement dans l’amélioration de leur pratique collective Ces indicateurs, démontrent une tendance à l’amélioration et ont vocation à évoluer vers des indicateurs et des analyses plus académiques Tout en ouvrant la porte au management par la qualité, leurs restitutions devront s’accompagner de projets d’amélioration et font partie intégrante de la culture de la sécurité du bloc opératoire de demain.

Journée

B32

Qualité 2022

BOUGHANMI, N., JESUS SILVA ,T., CALLONI, A., VECCHIA, E., DANIEL, E., PERNIN, E., BARBAU THORENS, E., SOLDEVILLA, J., PERREARD, M., JOUBERT, D. / DS Bloc pôle pratiques professionnelles

victimesd’arrêtscardio-respiratoires(ACR)extrahospitaliers

CONTEXTEETPROBLEME

1.~450ACR/animpliquantunappelau144,dont~250qui sontréanimés/an

2.Moyensderéponsemisenœuvreconsidérables: Ambulances,SMUR,hélicoptère,cardiologieinterventionnelle ±ECMO,soinsintensifs,réhabilitation…

3.Unesurvieàlasortiedel’hôpitalquiestbasse:moins de10%en2010avecunétatneurologiqueparfoismauvais TempsentrelecollapsusetledébutduMCEtroplong, qualitéduMCEinsuffisante

METHODE

Améliorerletauxde reconnaissancedesACRà réanimerounondurant l’appeld’urgencel’appel

Régulateurs

Améliorerdélaid’initiationduMCEettaux d’assistancetéléphoniqueauMCE

Initieretaméliorerl’engagement despremiersrépondants

OBJECTIFS

Améliorerletauxdesurvie

Reconnaitreplusde90%desACRàréanimeràl’appel

InitierMCEdansles120secondes

AssistertouslesACRàréanimer

Engagerles«first»pourtouslesACRàréanimer

RESULTATSintermédiaires

1.TauxdedétectiondesACR:2016:44.6%-2022:60.0%

ApplicationMomentum(mobilisation premiersrépondants)

ApplicationUrgentime(vidéo)& SARA(vidéosdedémonstration)

R.LARRIBAU/F.GUICHE/D.BOUSSARD

Témoinet Patient

4.Retouràlacirculationspontanée:2016:42.9%-2022:55.1%

2.Tauxd’engagementdespremiersrépondants:2020:40.7%-2021:41.2%5.Tauxdesurvie:2010:6.9%-2016:13.6%(police)-2018:17%(réanimationguidéetel)

3.Tauxdeguidagedesmanœuvresréanimation:encours

CONCLUSION

AugmentationdutauxdereconnaissancedesACRàl’appel–dutauxderetouràlacirculationspontanée–dutaux desurvie

Orientationprogressivedepuisdenombreusesannéesversunerégulationhauteperformanceavecungainde tempsaubénéficedupatientetdoncd’uneaméliorationdesasurviesansséquelleneurologique

PERSPECTIVES

Atteindre80%detauxdereconnaissancedesACRàréanimeràl’appel

Atteindreunesurvieenbonétatneurologiqueenpermanence~30%

Atteindreundélaide8minutesentreledécrochédel’appeletl’arrivée d’unprofessionnelsurplace

JournéeQualité2022 B36 Développementd’unprocessusqualitéenrégulationpouraméliorerlasurviedespatients

Télécommunication

Processus Informatique-