Arrivée de bébé

Pose du harnais de Pavlik

Le numérique au service de la maladie luxante de la hanche en pédiatrie

Bit Sandrine , Chappey Christelle, Gagnot Stéphanie, Vergnon Marilyn , Viloux Aurélie

DFEA / Salle de plâtre pédiatrique orthopédie

Pose du diagnostic médical et enseignement infirmier structuré pour l’habillement , le change, l’allaitement, le portage …

Parents submergés par les émotions qui recevront beaucoup d’informations pour n’en retenir qu’une partie

Questionnement qui augmente à la maison, malgré une brochure mise à disposition.

«Comment je l’allaite ?»

«On ne pourra plus lui donner son bain?»

«Comment je l’habille?»

Création d’un QR code sur la brochure qui dirige les parents vers nos vidéos. «Merci pour vos vidéos , on ne se sent plus tout seul»

Comment aider ces parents face à cette détresse ?

Nous filmons les procédures avec les bons gestes à acquérir

DFEA Département de la femme de l’enfant et de l’adolescent

Journée Qualité 2022 B02

23ème

INTERVENTION

L’entretien infirmier en réhabilitation cardiaque : un test encourageant

Maryne Boënnec, infirmière; Enora Livron, infirmière; Nelida Rayneau, Responsable d’équipe de soins;

Céline Ventose, adjointe de la responsable des soins; Dre ElenaTessitore, médecin adjointe cardiologie; Dre Eliana Hanna Deschamps, médecin adjointe réadaptation et médecine interne SERVICE DE MÉDECINE INTERNE ET DE RÉADAPTATION BEAU SÉJOUR 3DK

Face à une augmentation des personnes ayant subi un événement cardiovasculaire et afin de répondre aux besoins de la population genevoise, un programme de réadaptation cardiaque stationnaire a vu le jour à l’hôpital de Beau Séjour.

Ce programme interdisciplinaire sur trois semaines a été développé en collaboration entre les services de cardiologie, de chirurgie cardio-vasculaire et de médecine interne et de réadaptation

Dans ce cadre, l’équipe infirmière propose, aux patient es et à leurs proches aidants, des entretiens hebdomadaires.

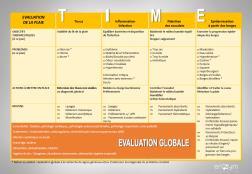

OBJECTIFS

Diminution des risques de récidive Prise en soins individualisée des facteurs de risque cardiovasculaires

Patient acteur de sa prise en soins

1er entretien

• Obtenir le consentement du patient

• Faire un point de situation sur la compréhension de la maladie cardiaque, des facteurs de risque cardiovasculaires

• Partager le vécu de la situation avec le patient.

• Evaluer ses besoins

• Fixer un objectif personnalisé en lien avec le facteur de risque déterminé

Respect

confiance Esprit d’équipe Reconnaissance

RESULTATS

2ème entretien

• Faire un point de situation sur la réalisation de l’objectif fixé

• Réajuster en fonction des besoins du patient

• Si l’objectif atteint : en fixer un nouveau

• Laisser un temps de parole libre, expression sur le vécu de l’hospitalisation

3ème entretien

• Faire un bilan sur l’atteinte des objectifs avec un feedback des 3 semaines

• Préparer la sortie : Expliquer les traitements au patient, l’orienter ainsi que les proches aidants vers les associations, les spécialistes, les groupes de maintenance d’activités physiques partenaires

• Evaluer de manière pertinente les interventions via 2 questionnaires.

Phase de test auprès de 10 patients :

• Meilleure adhésion thérapeutique et prise de conscience de la maladie et ses facteurs de risque cardiovasculaire

• Partenariat de soin avec les infirmières formées en éducation thérapeutique et l’équipe interdisciplinaire

• Interventions préventives et éducatives (des contacts pour des différentes associations partenaires après l'hospitalisation)

• Intégration des proches aidants permettant aux patients la poursuite de leurs objectifs après le retour à domicile

• Reconnaissance du leadership et du rôle spécifique de l’infirmière en réadaptation cardiaque

Egalité et inclusion B03

Journée Qualité 2022

Gestion du stress: un atelier d’apprentissage à la safe place

Cadre favorisant la transmission des outils d’autohypnose

Espace de ressourcement dans un programme de perte de poids •

consultations individuelles en hypnose • constitution de groupe de 5 patients • 5 foisx1h30/semaine

Outil concret, utilisable facilement et adapté à chacun

Partage entre pairs

Entrainement guidé

Tâche à domicile

Acquisition des compétences améliorant l’autonomie et la confiance en soi

«Je suis en chemin petit à petit de faire appel, facilement à mes ressources internes dans les moments difficiles et avoir conscience de mon état d’être de mieux en mieux». Michèle, 42 ans

«Le conflit dans mon corps et mon esprit se réduit dans le temps, parce que j’ai développé un regard différent, celui d’acceptation, me réapproprie moi-même dans le sens positif». Sophie, 35 ans

Première session réalisée en 2022

• Ouverture possible sur tout public en situation de stress

Journée Qualité

B07

2022

Anna Toumanova, Valérie Blyweert, Catherine Haenni, Nathalie Fraile, Unité d’Education Thérapeutique du Patient, Département de médecine

2

•

•

•

Induction

Transe: Safe place

Retour

∙

∙

∙

DES PAYS À FAIBLE ET MOYEN REVENU ET/OU VIVANT DES CRISES HUMANITAIRES

CONTEXTE

537 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde

Dans les centres de réhabilitation physique du Comité International de la Croix Rouge (CICR), 20 40% des amputations sont le fait des complications du diabète

3/4 dans des pays à faible et moyen revenu (PFMR)

CONSTAT :

50 70% des amputations non traumatiques sont causées par le diabète

La majorité des amputations sont évitables par une détection et une prise en charge précoces

Les systèmes de santé et le personnel de santé doivent renforcer la prise en charge interprofessionnelle des personnes atteintes par le diabète et garantir la continuité des soins

OBJECTIFS

• Renforcer et améliorer la prise en charge interprofessionnelle des personnes vivant avec le diabète et atteintes de complications au niveau des pieds

• Promouvoir une approche biopsychosociale, centrée sur les compétences cliniques et de réhabilitation

• Former les professionnel le s de santé des PFMR où les HUG, le CICR et des organisations humanitaires sont déjà impliqués dans des projets concernant la prise en charge des personnes souffrant de maladies non transmissibles

METHODE

• Analyse des besoins de formation des professionnel le s de la santé

• Analyse des expériences passées, besoins et projets pilotes

• Constitution d’un groupe d'expert e s des HUG et du CICR avec des partenaires externes: D Foot International, Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM), Médecins Sans Frontières (MSF)

• Création d’une formation en ligne par le groupe d’experts

• Contenu basé sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les preuves scientifiques et les directives pour la gestion des personnes vivant avec un pied diabétique dans les PFMR et les crises humanitaires

RESULTATS

• Elaboration d’une formation en ligne d’autoapprentissage testée et validée par les expert e s et des utilisateur trice s du terrain.

• Parcours d'apprentissage composé de 18 modules, avec comme objectifs de

• mettre en œuvre une approche holistique et interprofessionnelle pour répondre aux besoins sociaux, psychologiques, cliniques et de réadaptation des personnes vivant avec le diabète et de prévenir toute complication

• renforcer les connaissances, les compétences techniques et les attitudes pour soigner et soutenir les personnes vivant avec le diabète et souffrant de plaie(s) au pied

PUBLIC CIBLE:

Personnel infirmier, médical, de réhabilitation physique, professionnel le s de la santé mentale et autres personnes impliquées dans la prise en charge des personnes vivant avec un diabète

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

• Création d’un partenariat interinstitutionnel, interprofessionnel, académique et international

• Elaboration d’une formation interprofessionnelle en ligne à l’attention de multiples professionnels de la santé pouvant être utilisée tant dans les contextes de l’humanitaire, dans les PFMR qu’aux HUG.

• Participation au renforcement des compétences et l’amélioration globale de la prise en charge des personnes vivant avec le diabète dans les PFMR et dans des contextes humanitaires

• Traduction en français et ukrainien dès que possible

• Utilisation du matériel de la formation aux HUG et dans différents projets internationaux des HUG

• Formation présentielle des équipes du CICR travaillant au Liban, en Syrie et en Iran (mars 2023)

• Evaluation de l’enseignement par les apprenant e s

• Soumission pour l’accréditation du cours par l’Université de Genève

1 Service de Médecine Tropicale et Humanitaire, DMPR, HUG ; 2 Unité santé, CICR ; 3 Programme de Réhabilitation Physique, CICR ; 4 Learning and Development, CICR ; 5 Programme des Soins de

Primaires, CICR ; 6 Programme Santé Mentale et Soutien Psychosocial, CICR ; 7 Programme des Hôpitaux, CICR ; 8 Service d’Endocrinologie Diabète, Nutrition et Education thérapeutique du Patient, HUG ; 9 Programme Plaies et Cicatrisation, HUG

Journée

2022 B12 GESTION DES PERSONNES AVEC UN PIED DIABÉTIQUE : FORMATION INTERPROFESSIONNELLE ET INTERINSTITUTIONNELLE À DESTINATION

Qualité

Aebischer Perone S1,2, Castellsague Perolini M1, Benyaich A3, Carvalho J4, Monroy A5, Miller S6 , Giebsen Y7 , Jornayvaz F8 , Vuagnat H9, Dromer C2, Chappuis F1

Santé

Présence gériatrique au Heart Team

: une avancée !

¹Centre de médecine de l’âge avancé, ²Service de gériatrie, 3Service chirurgie cardio vasculaire, 4Service de cardiologie

Résultats

CONTEXTE

Les valvulopathies cardiaques sont plus fréquentes à un âge avancé. Le pronostic est défavorable avec un taux de mortalité atteignant 50% à deux ans chez les patients âgés de plus de 75 ans souffrant d’une sténose aortique sévère symptomatique non traitée

OBJECTIFS

La collaboration entre cardiologues, chirurgiens cardio vasculaires et gériatres joue un rôle important pour déterminer quels patients sont les plus susceptibles de bénéficier d’une prise en charge percutanée, chirurgicales, ou pour qui un traitement conservateur est l’option la plus raisonnable

METHODE

L’unité de gériatrie de liaison (UGL) participe au colloque multidisciplinaire Heart team (HT) des HUG depuis le mois de janvier 2022. Le but de cette étude est de décrire la population évaluée par l’UGL au HT et d’évaluer l’apport de sa participation

CONCLUSION

Décisions

UGL favorables pour une PEC percutanée ou chirurgicale : 37/44 (84.1%)

Percutanée 21 (47.7%%) Chirurgie 5 (11.4%) Traitement conservateur 11 (25%)

Décisions

UGL non favorables pour une PEC percutanée ou chirurgicale : 7/44 (15.9%) 4/7 (57.1%) : avis partagés par le HT 1/7 (14.3%) : TAVI, non effectué (patient parti contre avis médical) 2/7(28.6%) Chirurgie, 1 bonne évolution, 1 défavorable

Concernant les patients ayant bénéficié d’une PEC percutanée (MitraClip et TAVI, n=21 patients):

Concernant les patients ayant bénéficié d’un TAVI (n=17 patients):

sexe âge MMS BPCO (H+F) Score STS (H+F) Euroscore II (H+F) n=10 H (47.6%) n=11 F (52.4%) 83.1 ±4.7 84.9 ±6.5 27.0 ±1.4 25.5 ±2.4 Non 14 Oui 7 4.5 ±3.2 8.0 ±14.0 Succès à 30j Décès AVC Autres complications vasculaires 14/17 (82.4%) 0/17 2/17 (11.8%) 2/17 (11.8%)

L’implication récente de l’UGL a permis de mettre en évidence et de prendre en charge les principaux syndromes gériatriques présents chez une majorité des patients. Elle a aussi permis de contribuer à l’organisation du suivi post-intervention, non seulement sur le plan médical (suivi cognitif, nutritionnel, mobilité ), mais également sur l’organisation de la sortie en investiguant les personnes ressources pour le patient et en décidant de l’orientation (réadaptation ou domicile avec aide)

PERSPECTIVES

Il est important de poursuivre cette évaluation gériatrique afin de permettre une PEC pluridisciplinaire du patient âgé souffrant de valvulopathie cardiaque.

Journée

B17

Qualité 2022

Sara Yunus Ligozat¹, Thierry Chevalley², Christoph Huber3, Mustafa Cikirikcioglu3, Georgios Giannakopoulos4, Marco Roffi4, Christophe Graf1, 2, Stéphane Noble4 ,

Moi et mes médicaments

Un outil pour faciliter la communication soignant/patient autour du traitement

CONSTATS

• 50% des patients, toutes maladies confondues, ne prennent pas leurs médicaments tels que prescrits (OMS)

• Pour communiquer avec les patients autour des médicaments, les soignants ne posent souvent qu’une seule question : «Vous prenez bien vos médicaments ?» Réponse … oui !

MÉTHODE : enquête qualitative

18 soignants

6 patients

• Difficultés d’identifier les patients ne prenant pas leur traitement

• Vécu de frustration, de déception, sentiment d’inutilité, d’échec

• Difficultés à comprendre les patients et à communiquer avec eux

• Crainte que les soignants réagissent négativement s’ils disent qu’ils ne prennent pas leurs médicaments ou que cela ait un impact sur leurs relations

• Sentiment d’être freinés à partager leurs difficultés d’adhésion avec leurs soignants

OBJECTIFS

Faciliter la communication autour des médicaments !

• Donner confiance aux soignants pour aborder le délicat sujet de la prise des médicaments

• Aider les soignants à approfondir leurs entretiens autour des médicaments et à créer les conditions pour que les patients se sentent libres et en confiance pour s’exprimer

• Aider les soignants à mieux comprendre les patients pour affiner la justesse de leur accompagnement

Pour explorer le vécu et les priorités des patients …

12 thèmes d’exploration 50 questions ouvertes

Un médicament, c’est quoi pour vous ?

Dans quelle mesure est ce important pour vous de prendre des médicaments ?

Quels autres traitements, ne figurant pas sur votre ordonnance, prenez vous ?

Dans quelle mesure vos médicaments influencent ils vos projets de vie ?

A qui parlez vous de vos médicaments ?

Qu’est ce qui vous aide / vous freine pour prendre vos médicaments ?

RESULTATS

Côté patients

« J’ai posé des questions que je n’aurais pas osé poser spontanément. J’ai maintenant une vision plus large du patient »

« Ça m’a hallucinée ce qu’elle m’a dit. Je la connais depuis plusieurs années et je ne m’occupais que de son asthme, pas de ce qui lui pose problème »

« Je n’ai pas parlé pour faire plaisir aux soignants mais pour dire ce qui est important pour moi »

RESULTATS

Côté soignants

« Je n’aurais pas parlé de mes traitements parallèles sans les cartes »

« J’ai plus parlé, d’habitude c’est plus l’infirmière qui parle ! »

« Il faudrait donner cet outil aux médecins, s’ils me comprenaient mieux ça m’éviterait de prendre des antidépresseurs »

CONCLUSION

PERSPECTIVES

Les thèmes et les questions ouvertes sont très aidantes pour les soignants

de cet outil libère la parole des patients

permet ensuite aux soignants d’ajuster l’accompagnement de leurs patients

Diffusion au plus grand nombre : présentations, capsules vidéo

Le fil rouge des 3 jours de formation ETP aux HUG ?

Insertion dans la journée « Dispensation des médicaments » ?

Visibilité dans « Pulsations » et rédaction d’un article dans la revue ETP/TPE ?

Journée Qualité 2022 B23

Journée qualité 2022 B23 ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

L’utilisation

Il

SALIEZ PIERRET Géraldine, BRAILLARD Olivia, LAZZARO Daniela, SCHNEIDER Marie-Paule, Service de Médecine de 1er recours (SMPR/DMPR)

Importance

du rôle

infirmier dans le suivi des patients au centre SLA

Marjorie/Service de Neurologie/Département Neucli

• Améliorer la qualité de la prise en charge et l’accueil

• Coordonner les différentes consultations et faire le lien entre les consultants

Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)

OBJECTIFS

• Faciliter la communication entre le patient et les différents intervenants

• Soutenir et accompagner le patient et les proches

• Améliorer la qualité de vie et l’espérance de vie du patient

Centre SLA:

Neurologue pneumologue nutritionniste diététicien phoniatre logopédiste soins palliatifs généticien gastro entérologue psychiatre infirmières de liaison assistante sociale physiothérapeute ergothérapeute équipe VNI

Patient & proche aidant

Infirmière référente

CONCLUSION

≈70 consultations/année 40 patients suivis au CESLA

Le patient établit une relation de confiance avec l’infirmière référente qui est identifiée comme personne ressource dans la prise en charge

PERSPECTIVES

Développer/renforcer le rôle infirmier de coordination avec le réseau externe

Créer une brochure d’information pour le patient

Participer aux consultations de neurologie lors de l’annonce du diagnostic avec le proche aidant

Créer un binôme infirmier

Réseau externe : Médecins traitant soins à domicile physiothérapeute ergothérapeute soins palliatifs

«Vous pouvez agir sur la planification des rendez vous selon ma fatigue» de Mme. K.

«Vous êtes une personne à qui je peux me référer pour mes différentes demandes» de Mr.N. «C'est très rassurant de vous voir à chaque passage» de Mme. M.

«Je peux compter sur vous» de Mme. C.

Journée Qualité 2022

B27

BEL

Maladie dégénérative Perte progressive des fonctions motrices Incurable Besoin d’une prise en charge multidisciplinaire 500 à 600 patients en Suisse

Améliorer la prévention et le traitement pour la prise en charge des patients à risque d’escarres au sein de la DIVISION PRIVE

Auteur: V. AVRAMOVA (IS plaies Projet de rotation PLAIES&CICATRISATION 2022) Co Auteurs S. DI TOMMASO, C. GIANADDA, M J. ROULIN, B. LE MENE, A. SCHNELL

Direction des soins, programme plaies&cicatrisation Département des services communs, Division Privé Journée Qualité 2022 HUG projet de type B

Problématique

L’escarre est une lésion ischémique localisée au niveau de la peau et/ou des tissus sous jacents, située en général sur une saillie osseuse. Elle est le résultat d’un phénomène de pression, ou de pression associée à un cisaillement.

But

Ce projet, ayant débuté en janvier 2022, a pour but d’améliorer la prévention et le traitement de la prise en charge des patients à risque d’escarres au sein de la DIVISION PRIVE.

Méthodologie

Une mini enquête qualitative, à travers un focus group a pris forme au sein de l’équipe soignante du 9EL.

Les résultats de cette mini enquête a permis de cibler le sujet à traiter, puis par la suite d’identifier les difficultés rencontrées par les soignants, de les corriger et de mettre en place prochainement des outils d’amélioration au sein du département et des besoins/attentes des unités

Résultats Objectifs

Interprofessionnalité

Coordination -Continuité des soins Personne de référence au sein de la Division Privé Transmission des connaissances

Perspectives d’amélioration

Soins Evaluation clinique -Mise en place de mesures spécifiques - Améliorer la prévention - Matériel: recensement des besoins spécifiques au département

Enseignement

Formation -Mise à jour des connaissances E learning -Ateliers pratiques Accompagner dans la bonne pratique Renforcer l’application des recommandations de bonnes pratique

Expertise

Application des recommandations de bonne pratique Utiliser les outils institutionnels S’appuyer sur la littérature Améliorer la rigueur pour les évaluations de positionnement et de sensibilité

Le projet sera appliqué au sein du département et des équipes soignantes de la Division Privé dès le 1er janvier 2023.

Références

Augmenter la sécurité

Diminuer les coûts

Augmenter la qualité

Outils

Diagramme d’Ishikawa

Focus Group

B37

Enquêtes de satisfaction des patients aux HUG :

Déclaration d'un incident par un patient

Direction médicale Service qualité des soins D.S.Ferreira C. Courvoisier D. Haller G. Roch F.

CONTEXTE

L’enquête de satisfaction des patients permet de recueillir le vécu des patients de leur expérience de soins.

Les HUG utilisent depuis plusieurs années un Questionnaire de satisfaction validé par l’institut Picker. Sa version courte contient 23 questions fermées + 1 question permettant de laisser un commentaire libre. Environ 5000 de ces commentaires libres sont générés chaque année Si certains sont des commentaires simples du vécu hospitalier, d’autres revêtent un caractère plus critique et s’apparentent à des incidents, voir des Evénements Indésirables Graves (EIG). Ils sont actuellement transférés par courriel aux responsables de services et pour certains, aux Quality Officer.

Piste d’amélioration

Une réponse n’est pas toujours donnée directement au patient.

- L’investigation du problème ne se déroule pas dans un cadre formalisé tel qu’un groupe incident Aussi le suivi des actions correctives est difficile à réaliser

OBJECTIF

Evaluer la pertinence et la faisabilité d’une analyse systématique des commentaires libres et la charge (volume ) pour les groupes incidents si ceux ci leurs sont transférés..

METHODE

Analyse qualitative des commentaires libres générés en 2021 par 2 responsables de l’enquête satisfaction. Classement des commentaires selon une matrice validée et intégrant la définition institutionnelle des incidents

CONCLUSION

RESULTATS

En 2021, l’enquête de satisfaction a généré 4579 commentaires (Figure 1):

- La répartition est quasi égale entre les commentaires positifs et négatifs Les commentaires négatifs sont pour la plupart bénins

- 215 commentaires nécessitent un traitement plus poussé et 43 de ces commentaires pourraient mener à une déclaration d’incidents à traiter par un groupe incident selon la définition institutionnelle.

Cette enquête montre la possibilité de valoriser le potentiel des commentaires des patients. Un certain nombre d’entre eux correspond à des incidents qui auraient pu être déclarés et traités par un groupe incident L’enquête réalisée montre également que leur analyse par un groupe incident est faisable en terme de volume Ce projet pourrait conduire au transfert de certains commentaires libres de l’enquête de satisfaction sur la nouvelle plateforme de gestion des incidents et chaque département pourrait ainsi le traiter via son groupe incident, Ce travail contribuerait à améliorer la culture sécurité dans l’institution

Journée Qualité 2022 B41

Protocole d’hémorragie massive (HM) aux soins intensifs adultes

CONTEXTE

En 2019, le protocole institutionnel de prise en charge de l’hémorragie massive (HM) a été déployé.

L’HM est une hémorragie active incontrôlable ou dans un contexte à risque, avec au moins un état de choc, une coagulopathie sévère ou un besoin transfusionnel de plus de 4 concentrées érythrocytaires (CE) en moins de 1 heure

OBJECTIFS

Les objectifs du protocole d’HM sont d’améliorer le pronostic des patients et de diminuer la consommation de produits sanguins.

Le but de notre travail était de vérifier si la nouvelle pratique a été réellement implémentée et si des adaptations locales étaient nécessaires.

METHODOLOGIE

Depuis mars 2022, en utilisant le modèle d’amélioration de la qualité des soins Plan Do Study Act proposé par l’Institute for Heathcare Improvement, le service de soins intensifs adultes (SIA) a développé une stratégie qui permet le suivi rapproché des épisodes d’hémorragie massive (study) et l’implémentation d’adaptations spécifiques (act).

L’HM n’est pas documentée dans DPI ni dans Clinisoft (logiciel des SIA) par une donnée structurée. Pour cette raison nous avons créé une alerte informatique automatique 24/7 déclenchée par la documentation de 4 CE ou plus administrés en moins de 1 heure Chaque fois que cette condition est présente, une alerte est envoyée par email Une analyse rétrospective dans les 72h confirme ou pas l’évènement et identifie les participants médico soignants à la prise en charge du patient

Un questionnaire électronique (Forms®) et anonyme leur est ensuite envoyé afin de recueillir un feedback Les points explorés sont : connaissance préalable du protocole d’HM, reconnaissance de l’HM, activation du protocole, utilisation du système de réchauffement des perfusions (Fluido®), satisfaction du délai de livraison des produits sanguins, désactivation du protocole et satisfaction de la prise en charge du patient Le lien avec le Groupe Incident du service est aussi maintenu afin de détecter d’autres problématiques En fonction des difficultés relevées et de la pertinence des propositions d’amélioration, des interventions sont ensuite proposées

RESULTATS

Entre mars et fin octobre 2022, 11 cas d’hémorragie massive ont eu lieu dans le service des SIA L’alerte informatique a permis de détecter 10 cas sur 11 Le protocole de TM a été activé 8 fois sur 11 Septante neuf collaborateurs ont participé à un épisode d’HM; parmi eux, 13 à plus d’un.

Le taux de réponse au questionnaire a été de 72%. Nonante-six pour cent des répondants connaissait le protocole d’HM mais la majorité n’avait jamais participé ni à la prise en charge en réel (54%) ni en simulation (70%). Cinq pour cent a rapporté des difficultés à reconnaitre l’HM (saignement sous les draps, désaccord dans l’équipe). Vingt quatre pour cent a rencontré des difficultés à activer le protocole (requête pour le mauvais patient, chemin informatique inconnu). Le Fluido® n’a pas été utilisé dans 3 situations d‘HM mais dans 50% des cas où il a été utilisé, des difficultés techniques (debullage, personnel non dédié) ont été signalées

Cent pour cent du personnel impliqué était satisfait du délai de livraison des produits sanguins.

Exposition à l'HM

Pas exposé 1 fois 2 fois 3 fois

Depuis septembre des formations sur l’utilisation du Fluido® et des nouvelles simulations ont été organisées et des modifications de la requête informatique sont en cours de réalisation

CONCLUSION

Le modèle d’amélioration de la qualité des soins nous a permis de constater que le protocole d’HM fait désormais partie des pratiques médico-soignantes aux SIA malgré la basse exposition du personnel

Grâce à l’analyse et au feedback de l’équipe, les points critiques du processus (demande informatique, utilisation Fluido®, répartition des rôles) ont été identifiés et traités Ces améliorations seront évaluées lors des prochains épisodes d’HM

PERSPECTIVES

Ce travail se base sur un monitoring des pratiques cliniques multimodale (données consolidées, facteurs organisationnels et humains) qui permet de suivre l’implémentation presque en direct de nouvelles procédures. Nous pensons qu’il soit particulièrement adapté pour les situations peu fréquentes mais avec un impact critique sur le pronostic du patient

Journée Qualité 2022 B33

Dr Filippo Boroli, Dr Nils Siegenthaler, Mounia Hannachi, Yosr Karker, Joëlle Magnard et Zilfi Koyluk Tomsuk Service des soins intensifs adultes Département de médecine aiguë

Développement du plan de continuité dans le service de soins intensifs adultes : les soins priorisés

CONTEXTE

En cas d'événement majeur ou de catastrophe, le service des soins intensifs adultes (SIA) doit pouvoir offrir une réponse adaptée et proportionnelle, dans un délai limité, à l'afflux de patients pouvant bénéficier du plateau technique des HUG.

Pendant la 1ère vague COVID, les activités non urgentes des HUG se sont mises à l’arrêt pour libérer des ressources au bénéfice des services de médecine aigue. Cette approche pragmatique a permis de soigner des milliers de patients atteints du COVID au prix des autres malades générant un haut niveau de frustration parmi le personnel.

En prévision d’un nouvel évènement majeur de longue durée une nouvelle organisation de travail aux SIA permettant de soigner au mieux le plus grand nombre de patients tout en épargnant du personnel était nécessaire.

Nous avons donc développé une approche innovante de prise en charge, visant à garantir la continuité de l’activité en préservant le personnel d'une fatigue excessive : les soins priorisés.

METHODOLOGIE

Depuis fin février 2020, plusieurs focus groupes ont été menés avec le personnel médico soignant afin d’obtenir leur retour d’expérience de la première vague pandémique ; le service a fait aussi appel à des spécialistes en médecine humanitaire et des catastrophes, en sécurité industrielle et en éthique pour leur expérience dans les évènements majeurs La méthode d'investigation organisationnelle et systémique (MINOS) a été utilisée pour élaborer le modèle de sécurité du service des soins intensifs ; les menaces d'arrêt d'activité ont été identifiées et leur prévention, récupération et atténuation ont été planifiées. Ces actions ont été mises à jour en fonction de l'évolution de la crise Des séances de Crew Resource management (CRM) et des simulations au chevet des patients ont été utilisées dans la phase de mise en œuvre

RESULTATS

Entre mars 2020 et février 2021, en raison de deux vagues épidémiques, 350 patients positifs au test Sars Cov 2 ont été admis aux SIA.

Les piliers du modèle de sécurité de SIA étaient la protection du personnel et la prise en charge des patients (A) ; les menaces identifiées pour la continuité des activités étaient le manque de ressources humaines, la surcharge d'activité individuelle, les erreurs médicales, les escarres et les infections nosocomiales ; elles ont été évaluées à un risque intermédiaire ou élevé pour la sécurité des patients.

Le plan des soins priorisés a été élaboré pour contrôler, récupérer et atténuer ces menaces.

Il se composait des éléments suivants : niveaux adaptables de soins (B), organisation modulaire par cellule, huddles, matrice de priorisation des activités (C) et méthode de délégation contrôlée.

A B

Avant la mise en œuvre, 55 infirmières et 46 médecins ont été formés par des cours de CRM et des simulations tabletop.

La phase pilote a été déployée dans une cellule, de décembre 2021 à janvier 2022 Soixante-sept patients ont été admis au cours de cette période ; treize adaptations du plan initial ont été introduites Aucun

CONCLUSION

Une différente organisation de travail en cas d’événement majeure de long durée est nécessaire et possible.

Les soins priorisés pourraient être la réponse adaptée et proportionnelle des SIA à ce type de crises permettant la continuité de l'activité tout en protégeant le personnel de la surcharge d’activité. Des tests supplémentaires sont nécessaires.

aussi pour les crises de surcharge de courte

Journée Qualité 2022

B47

Dr Filippo Boroli1,3, Dr Didier Tassaux1, Annie Claude Paubel1, Helene Lenoir1, Pr Jérôme Pugin1 et Dr Olivier Hagon2,3 1Service des soins intensifs adultes Département de médecine aiguë; 2Service de médecine tropicale et humanitaire Département de médecine de premier recours 3WHO Collaborating Centre for Humanitarian Medicine and Disaster Management