JMB J O U RN A L

Die Videoinstallation „Sans histoire“ der französischen Künstlerin Maya Schweizer wurde mit dem von den FREUNDEN DES JMB geförderten DAGESH-Kunstpreis ausgezeichnet. Die Installation greift die Frage nach gesellschaftlicher und individueller Verantwortung für unsere Zukunft auf und wird vom 5. Mai bis 27. August 2023 im Jüdischen Museum Berlin zu sehen sein.

Fördern auch Sie junge Kunst und starke Stimmen für eine gemeinschaftliche Zukunft – als Mitglied der FREUNDE DES JMB.

Die Freunde des Jüdischen Museums Berlin +49 (0)30 259 93 436 freunde@jmberlin.de

Direktorin des Jüdischen Museums Berlin Director of the Jewish Museum Berlin

DE Menschen teilen sich Wohnräume, Straßen, Plätze, besuchen den Laden im Erdgeschoss, das Café an der Ecke, das Museum in der Nähe. Wir machen gemeinsame Erfahrungen –die Erfahrung von Nachbarschaft.

In dieser Ausgabe des JMB Journals schauen wir uns um: Wir befragen und erforschen unsere Umgebung und blicken zurück zu gelungenen, konfliktreichen, alteingesessenen und unverhofften Nachbarschaften.

Geleitet hat uns dabei eine Frage: Was macht gute Nachbarschaft aus?

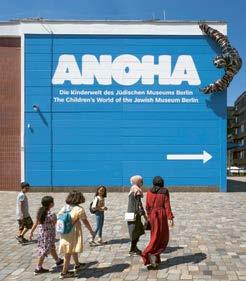

Erste Antworten geben unsere Nachbar*innen rund um den Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz in Wort und Bild. Einen Einblick in den Alltag jüdisch-christlicher Nachbarschaft im Mittelalter bietet uns die Historikerin Rachel Furst und stellt dabei fest, dass sich die Herausforderungen des Zusammenlebens damals wie heute verblüffend ähneln. Der Judaist Richard Elliott Friedman argumentiert anhand der Tora, dass mit dem Gebot „Liebe deinen Nächsten“ nicht nur einzelne Gruppen, sondern buchstäblich alle Menschen gemeint sind. Dass Nachbarschaft auch Freundschaft bedeuten kann, in diesem Fall mit keinem geringeren als Albert Einstein, erzählt Archivleiter Aubrey Pomerance anhand von Fotos, Briefen und einem Gedicht. Lea Simon, wissenschaftliche Volontärin am JMB, begleiten wir auf ihrer Recherche durch das Berlin des frühen 20. Jahrhunderts und stellen fest, dass Namensschilder keineswegs nur zu Türklingeln führen. Mit Candy Hartmann, Benita Braun-Feldweg und Bülent Durmuş, die aus unterschiedlicher Perspektive jeweils Expert*innen der Gegend rund um unser Museum sind, sprachen wir über Kieze, lebendige Nachbarschaften und die Notwendigkeit von offenen Räumen. Die Autorin und Anwohnerin Marica Bodrožić erzählt vom Leben am Frometund-Moses-Mendelssohn-Platz, nicht zuletzt auch vom Bau der Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin. Dass ANOHA hier inzwischen eine feste Größe ist und bisweilen auch am Mehringplatz ankert, davon berichtet Ane Kleine-Engel. Im Interview befragen wir unseren neuen Verwaltungsdirektor Lars Bahners zu Digitalisierung, offenen Zugängen und Innovationen für die Museen der Zukunft.

In diesem JMB Journal treten wir hinaus, hinein in einen vielstimmigen Kiez, den wir seit über zwanzig Jahren mitgestalten, und öffnen für Sie die diversen Perspektiven unserer Nachbar*innen. Begleiten Sie uns – gerne auch vor Ort!

EN People inhabit the same living spaces, streets, and squares. They go to the shop on the ground floor of their buildings, the café on the corner, the museum nearby. In this way they share experiences of their neighborhood.

In this issue of the JMB Journal, we take a look at the world around us: we investigate and explore the environment in which we live and recall the successful, conflict-ridden, longestablished, and unexpected neighborly relations in history. What makes a good neighbor?

Initial answers can be found in a photo and text series about our neighbors at Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz in Berlin. Everyday life in the Jewish-Christian neighborhoods of the Middle Ages is the focus of an article by the historian Rachel Furst, who notes that the challenges of coexistence were strikingly similar both then and now. Based on the Torah, Jewish Studies scholar Richard Elliott Friedman argues that the commandment to “love thy neighbor” applies not only to specific groups, but quite literally to people in general. Drawing on photographs, letters, and a poem, Aubrey Pomerance, Head of Archives at the JMB, writes that neighborly relations can lead to friendship, even in the case of a man as famous as Albert Einstein. We accompany our research trainee Lea Simon as she explores early twentieth-century Berlin and discovers that name plates are associated with other things besides doorbells. In an interview with Candy Hartmann, Benita Braun-Feldweg, and Bülent Durmuş—each an expert on the museum’s surroundings in their own right—we discuss neighborhoods, lively urban environments, and the need for open spaces. Author and local resident Marica Bodrožić tells about life at Frometund-Moses-Mendelssohn-Platz, focusing particularly on the construction of ANOHA, the children’s world of the JMB. Ane Kleine-Engel explains that ANOHA is now a permanent fixture in the area and sometimes drops anchor at Mehringplatz. In an additional interview, we ask our new Managing Director Lars Bahners about digitization, open access, and innovations for the museums of the future.

In this issue of the JMB Journal, we step out into the diverse quarter we have helped to shape for over twenty years, and we share the different perspectives of our neighbors. Feel welcome to accompany us—here on these pages and on site at the museum.

Ihre / Yours,

Seit Anfang des Jahres

arbeitet Elisabeth Weber als Provenienzforscherin am Jüdischen Museum Berlin. Ihre Aufgabe ist es, die Sammlung des Museums, aber auch alle Neuerwerbungen auf ihre Herkunft hin zu überprüfen. Notwendig ist dies, um im Nationalsozialismus geraubte Objekte zu identifizieren und sie ihren Vorbesitzer*innen zurückzugeben oder eine andere gerechte Lösung zu finden. Bereits in der Vergangenheit hat es dazu zwei Projekte am Haus gegeben: Im April 2015 begann die Provenienzforschung im JMB mit der Untersuchung eines Teils der Gemälde- und Skulpturensammlung. In einem weiteren Projekt wurden jüdische Zeremonialgegenstände über prüft. Diese Forschung soll nun auf die gesamte Samm lung ausgeweitet werden.

Elisabeth Weber has been a provenance researcher at the Jewish Museum Berlin since the beginning of 2023. Her task is to investigate the ori gins of the museum’s existing collections and all new acqui sitions. The work is necessary in order to identify objects that were looted during the Nazi regime and return them to their previous owners or else find another legitimate solution. There have already been two projects of this kind at the museum: in April 2015, provenance research at the JMB began scrutinizing parts of the painting and sculpture collection, and another project examined the Jewish ceremonial objects. This type of research is now to be extended to the museum’s collection as a whole.

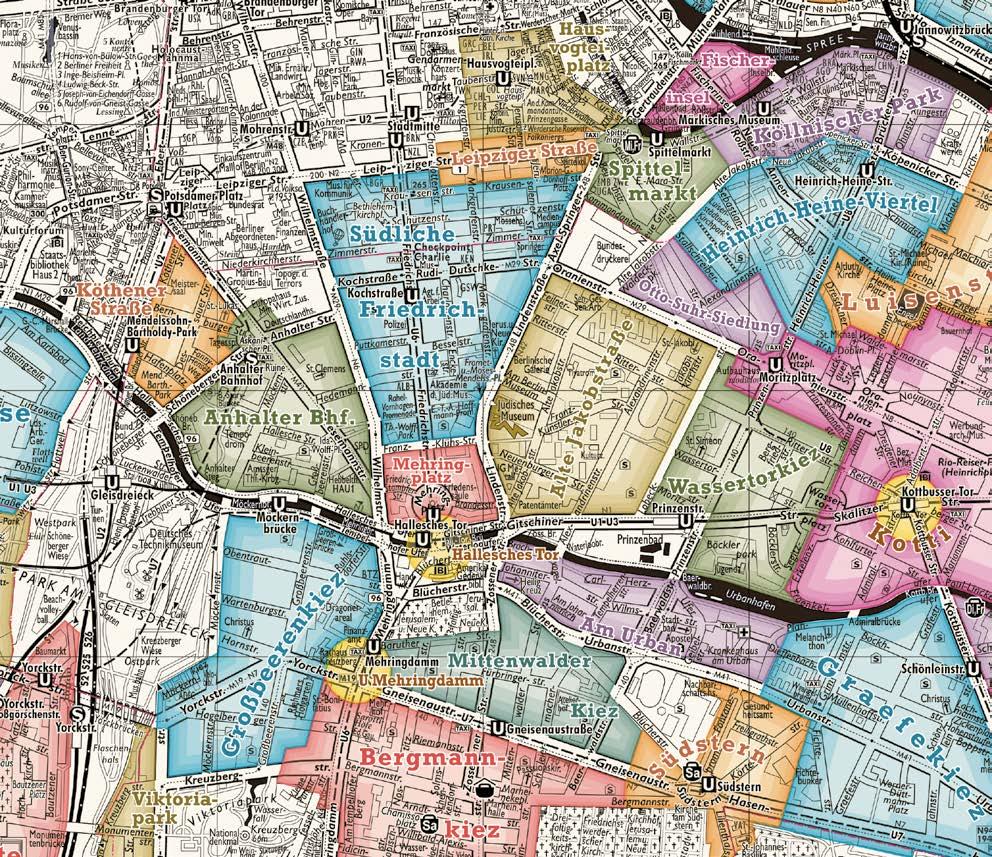

Mit wem teilt das JMB den Kiez? Anwohnerinnen, Ladenbesitzer, Projektraumbetreiberinnen, Künstlerinnen, Pädagogen und Gastronomen gestalten das Leben rund um das Museum entscheidend mit. Man findet Denk- und Projekträume, Orte des Verweilens, Arbeitsplätze, Lebens- und Lernraum. Wir haben angeklopft und wurden eingelassen.

Who shares the JMB’s neighborhood in Kreuzberg, Berlin? Residents, shopkeepers, project operators, artists, educators and restaurateurs all leave their unmistakable mark on life around the museum. You’ll find thinking and project spaces, places to linger awhile, workplaces— space to live and learn. We knocked on some doors and were invited in.

Stephan Pramme

Seite 7: Axel Gotthardt, Galilei Grundschule

Als Rektor freue ich mich täglich über das Kollegium, die internationale Ausrichtung der Schule und ihren Standort! In einer guten Nachbarschaft hilft man einander, es entstehen Kooperationen und Freund-

schaften. Als Schule arbeiten wir zum Beispiel eng mit dem Quartiersmanagement am Mehringplatz zusammen und werden durch dieses enorm unterstützt.

Axel Gotthardt, Galilei Elementary School

As the school principal, I delight every day in the teaching staff, the school’s

international orientation, and the location! In a good neighborhood, people help each other out. Cooperation and friendships arise. For example, our school works closely with the neighborhood management team based at Mehringplatz, who gives us enormous support.

Hans Nübel, Bio-Bäckerei Beumer&Lutum

Für mich bedeutet gute Nachbarschaft, dass ein kontinuierlicher Austausch von Ideen und Visionen statt findet. Das hat sich in den letzten vier Jahren hier gut entwickelt. Den Kiez kenne ich schon lange, ich habe meine ersten Gastroerfahrungen im Café Stresemann gesammelt. Es hat sich seither viel verändert – wohl fühle ich mich aber immer noch sehr!

Hans Nübel, Organic bakery Beumer&Lutum

For me, neighborliness means there is a constant exchange of ideas and visions. That has taken root very well around

here in the last four years. I’ve known this area for a long time—working at Café Stresemann was my first experience in the hospitality sector. A lot has changed since then, but I still feel very much at home!

Jinok Kim, Galerie für Keramik und Restaurant

NaNum

NaNum bedeutet Teilen. Das finde ich elementar für eine funktionierende Nachbarschaft. Dabei kann Materielles, aber auch Immaterielles wie Vertrauen und Glück miteinander geteilt werden. Während der Corona-Pandemie haben wir samstags die

Tür aufgemacht, einen Flügel in den Eingang geschoben und Musik gespielt. Die Leute standen am Platz und haben es sehr genossen.

Jinok Kim, gallery for ceramics and restaurant

NaNum

NaNum means “sharing.” I think that is fundamental to a well-functioning neighborhood. What we share could be either material things or immaterial ones like trust and happiness. During the pandemic, we opened the door on Saturdays, pushed a grand piano into the entrance, and played music. People stood on the square and really enjoyed it.

Esther Uleer, Freundin des JMB

Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, hier zu leben. Hier spüre ich Berlin. Den Blick aus meinem Wohnzimmer auf das Museum mag ich besonders. Es hat eine tolle Anziehungskraft. Für eine gute Nachbarschaft braucht es beides: Vertrautheit und Für-Sich-Sein. Die Gegend rund um den Fromet-undMoses-Mendelssohn-Platz ist mein Lebensmittelpunkt geworden. Nur ein entspannter Ort, an dem man abends mal gemütlich was trinken kann, der fehlt noch!

Esther Uleer, Friend of the JMB

I made a conscious decision to live here. Here, I can sense Berlin. I especially enjoy the view from my living room onto the museum, which has such a great power of attraction! A good neighborhood needs to both feel friendly and let you be on your own. For a long time now, my life has revolved about the area around Fromet-undMoses- Mendelssohn-Platz. The only thing still missing is somewhere to have a relaxed drink in the evening now and again!

Maha Rayan, Nachbarin

Ich lebe hier seit fast 33 Jahren und bin durchgängig sehr zufrieden. Es ist eine ruhige und sichere Umgebung – das schätze ich sehr. Mit meiner Nichte gehe ich gerne auf einen der Spielplätze, die nach und nach gebaut wurden und die alle sehr schön sind. Mit Freunden gehe ich

eher ins Café des Schicksals, dort gibt es himmlische Kuchen! Jetzt wünsche ich mir nur, dass die Miete nicht erhöht wird!

Maha Rayan, neighborhood resident I’ve been living here for almost thirty-three years and I like it very much in all respects. It’s a quiet and safe

environment—I appreciate that a lot. I like taking my niece to one of the excellent playgrounds that have been built over the years. With my friends, I prefer to go to Café des Schicksals, their cakes are heavenly! The only thing left to wish for is that my rent doesn’t go up!

Ilker Gün, Café des Schicksals Nachbarschaft? Also, in einer guten Nachbarschaft nehmen Nachbarn Pakete an und helfen auch mal aus, wenn beim Kochen zum Beispiel Salz fehlt. Mehr wäre mir aber auch wieder zu viel! Die Läden hier rund um das Museum sind gut vernetzt und wir helfen uns gerne aus, wenn es Probleme gibt.

Ilker Gün, Café des Schicksals Neighborhood? Well, in a good neighborhood, neighbors accept your parcels and they’ll help you out if you’ve run out of salt, for example. More than that would be a bit too much for me. The shops here around the museum have a good network, and we offer each other help if a problem arises.

Parameswaran

Kulasegaram, Indian Grocery Store

Meinen Laden habe ich 2005 als Kiosk für Touristen eröffnet. Erst fünf Jahre später haben wir ihn um indische Lebensmittel und einen Online-Handel erweitert. Mein Laden ist einer der ältesten in der Straße und ich kenne alle, die später dazu kamen, gut. Es ist eine tolle Nachbarschaft!

Parameswaran

Kulasegaram, Indian Grocery Store

I opened my store in 2005 as a kiosk for tourists. It was only five years later that we expanded it to sell Indian groceries and offer online shopping. So my shop is among the longest-standing in the street and I know everybody who moved in later. It’s a great neighborhood!

Valerie Schlee (links), Kreativstudio Zuckerwattenkrawatten Nachbarschaft, ein gutes Zusammenleben im Kiez, ist Arbeit. Man muss sich bemühen, und wenn das Engagement dann da ist und von vielen Leuten gleichzeitig kommt, dann kann was ganz Wunderbares geschehen. Das Schöne hier ist, dass noch so Vieles im Prozess ist!

Lisa Diedrich (Mitte), Stadtforscherin, feldfünf Ich würde gerne die internationale Dimension von Nachbarschaft betonen. Ich habe schon mit vielen Studierenden, die aus Schweden, Argentinien, Ägypten oder Island zum Forschen ins feldfünf kamen, Nachbarschaftsmodelle entwickelt.

Ihre Ideen von Stadt und Nachbarschaft bringen die Welt in den Kiez, und andersherum nehmen sie den Kiez mit in die Welt.

Karen Donndorf (rechts), donndorf design, feldfünf Schon in der Planungsphase der feldfünf-Projekträume haben wir versucht, mit experimentellen Projekten die Nachbarschaft einzubinden; die „Kreuzberg-Trilogie“ an der Kurt-Schumacher-Schule steht beispielhaft dafür. Heute sind besonders Visionen für ein Zusammenspiel mit dem Platz gefragt, der sich idealerweise bis zum JMB ausdehnen und mit Formaten bespielt werden sollte, die ihn zu einem lebendigen Ort der Begegnung machen.

Valerie Schlee (left), Creative Studio Zuckerwattenkrawatten Neighborliness, a good way of living together in the neighborhood, is hard work. You have to make an effort, and if the commitment is there, coming from many people at the same time, then something really wonderful can happen. The great thing around here is that so much is still in progress!

Lisa Diedrich (center), urban researcher, feldfünf I’d like to emphasize the international dimension of neighborhood. I have developed models of neighborhood with many students who came from Sweden, Argentina, Egypt, Iceland, and other places to research at feldfünf. Their ideas of city and of neighborhood bring the world into our corner of town and, in turn, they take our neighborhood out into the world.

Karen Donndorf (right), donndorf design, feldfünf Right at the start, when we were planning the feldfünf project spaces, we tried to involve the neighborhood through experimental projects; a good example is the “Kreuzberg Trilogy” of projects at the local Kurt Schumacher School. Today, we are specially looking for ideas regarding interaction with the square—which, ideally, should extend right up to the JMB and host formats that make it a vibrant meeting place.

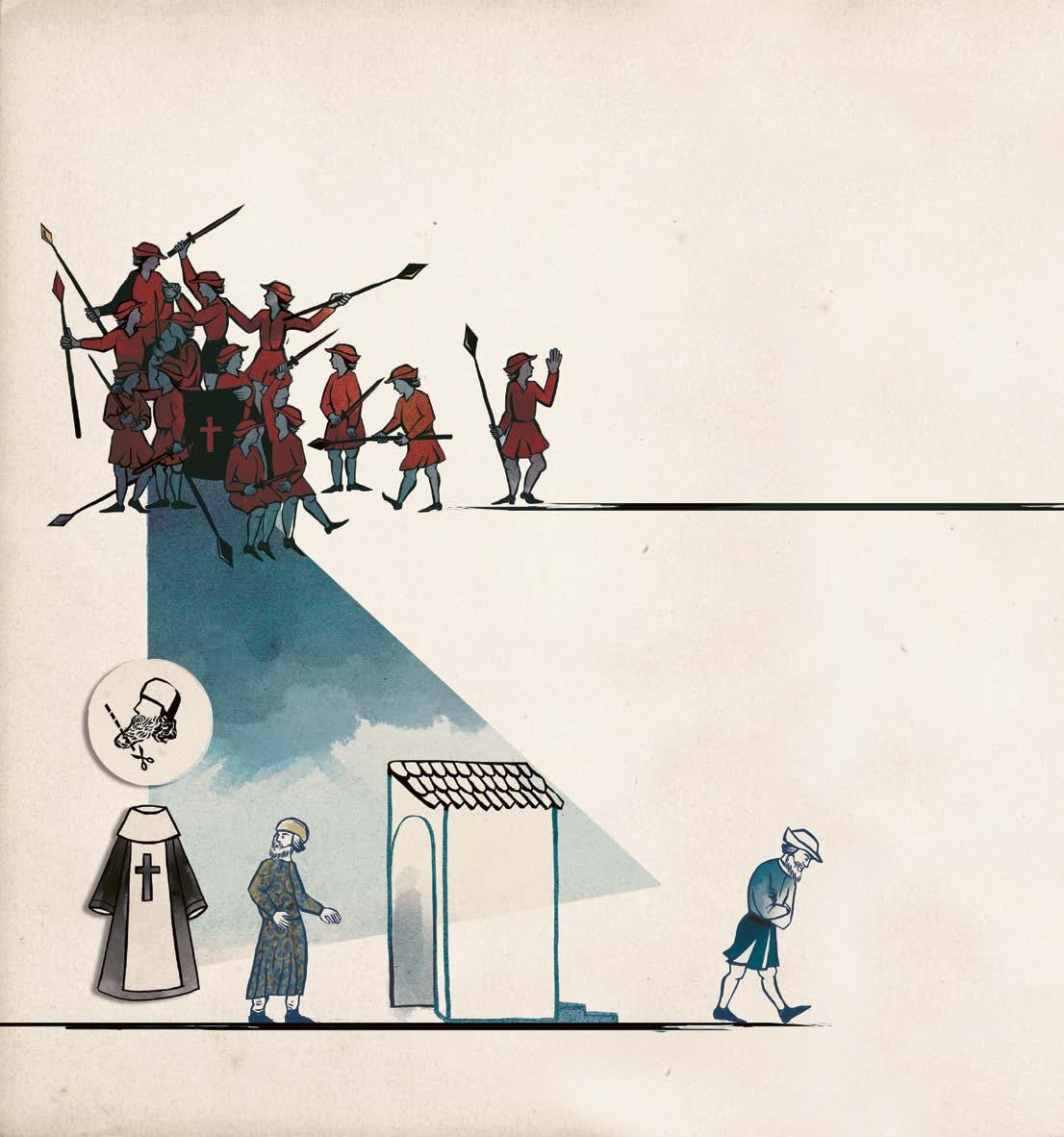

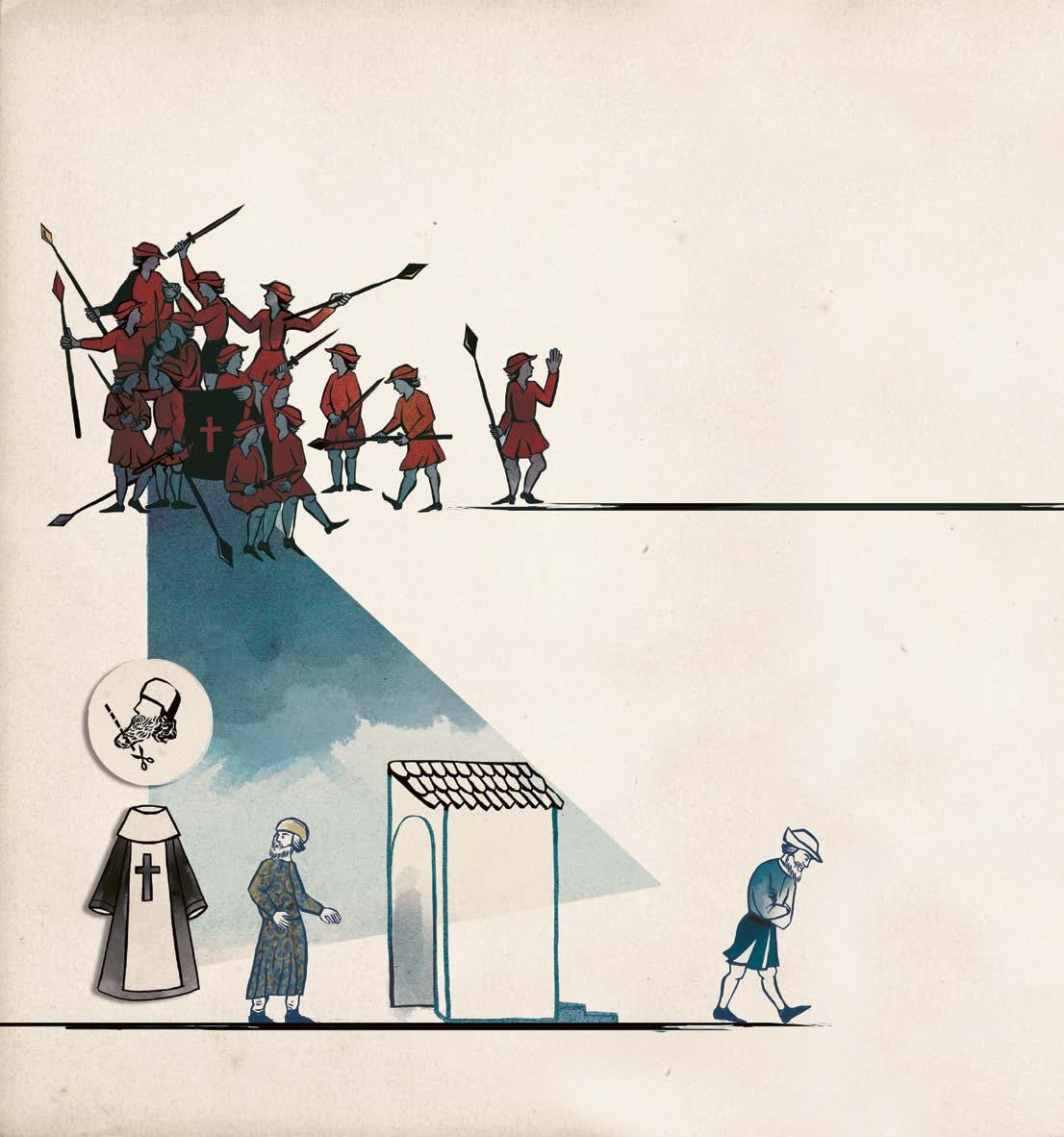

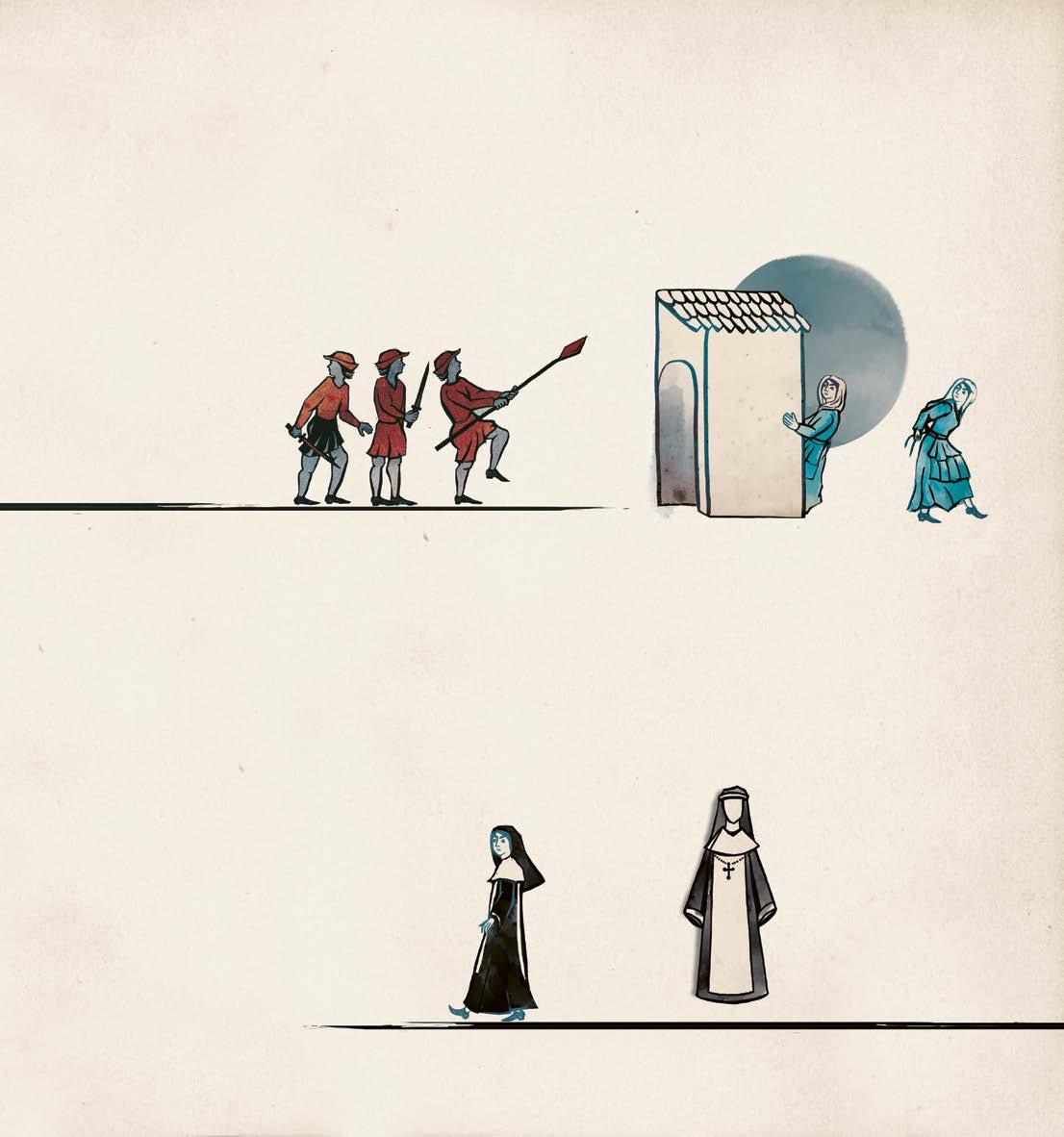

Eine Vorstellung vom jüdischen Leben im vormodernen Mitteleuropa, die sich hartnäckig hält, ist die vom überfüllten, kontrollierten und abgeschotteten Ghetto. Ein Irrtum – denn die mittelalterlichen deutschen Viertel glichen in vieler Hinsicht eher heutigen Stadtstrukturen als den Ghettos der nachfolgenden Jahrhunderte.

Text Rachel FurstIn popular imagination, the crowded, controlled, and sealed ghetto is one of the enduring images of Jewish life in medieval times. A misunderstanding—medieval German neighborhoods were, in some ways, a closer analog to our contemporary urban landscapes than the ghettos of later centuries.

Ansicht der Stadt Köln, Schedelsche Weltchronik, Nürnberg, ca. 1493

Zu der Zeit, als dieser Holzschnitt entstand, gab es in Köln keine Jüdische Gemeinde mehr: Juden wurden 1424 offiziell aus der Stadt verbannt. Dennoch gibt es Belege für eine jüdische Präsenz in der Stadt bereits seit dem 4. Jahrhundert und für eine bedeutende mittelalterliche Jüdische Gemeinde zumindest vom 11. bis zum frühen 15. Jahrhundert. Das mittelalterliche jüdische Viertel in Köln war zentral gelegen, grenzte an das städtische Rathaus und umfasste sowohl private christliche als auch jüdische Wohnhäuser.

At the time this woodcut was created, there was no longer a Jewish community in Cologne: Jews were officially banned from the city in 1424. Nevertheless, there is evidence of Jewish presence in the city as early as the 4th century and of a significant medieval Jewish community from at least the 11th century through the early 15th. The medieval Jewish neighborhood in Cologne was centrally located, bordered the municipal town hall, and encompassed private Christian, as well as Jewish, residences.

DE Hohe Mauern, mächtige Tore, prekäre Lebensbedingungen und vor allem die Isolation von der christlichen Mehrheit prägten – so die weitverbreitete Annahme – den Alltag der nördlich der Alpen lebenden Jüdinnen und Juden, der „Ashkenazim“. Mitverantwortlich für diese irreführende Auf fassung sind literarische Werke wie Heinrich Heines historischer Roman „Der Rabbi von Bacharach“ und die bildlichen Darstellungen der heruntergekommenen Judengasse in Frankfurt im 19. Jahrhundert. Auch Historiker*innen haben zu diesem Missverständnis beigetragen, indem sie Begriffe wie „Ghetto“, „jüdisches Viertel“ und „jüdisches Wohngebiet“ undifferenziert verwendeten, um jüdische Lebensverhältnisse im Mittelalter zu beschreiben.

Tatsächlich gab es Ghettos als solche erst in der Frühen Neuzeit. In den allermeisten Städten des mittelalterlichen Römisch-deutschen Reiches mussten Jüdinnen und Juden nicht in abgegrenzten, ummauerten Arealen leben. Die sogenannten „Judenviertel“ waren lange Zeit gemischte Stadtviertel, in denen jüdische und christliche Familien Seite an Seite und manchmal sogar in denselben Gebäuden wohnten. Mit den Worten des Historikers Benjamin Ravid lässt sich feststellen: „Alle Ghettos waren jüdische Viertel, aber nicht alle jüdischen Viertel waren Ghettos.“ 1

Vor dem Schwarzen Tod, der verheerenden Pestwelle in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wohnte die Mehrzahl deutscher Jüdinnen und Juden in städtischen Zentren relativ nahe beieinander, oftmals in einigen wenigen miteinander verbundenen Straßen. In manchen Fällen gab es in diesen Straßen Tore, die abgeschlossen werden konnten, allerdings von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst veranlasst. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür ist Köln, wo sich das Rathaus im jüdischen Viertel befand und die Ratsherren die jüdische Gemeinde bitten mussten, die Tore bis zum Ende ihrer Sitzungen offen zu lassen, damit sie in andere Stadtteile zurückkehren konnten.

Dass Jüdinnen und Juden so nah beieinander lebten, bot ihnen einige Vorteile. Es ermöglichte vor allem eine uneingeschränkte Teilnahme am Gemeindeleben, da sich Gemeindeeinrichtungen wie die Synagoge, die Mikwe, das Tanzhaus oder Spielhaus und das Gästehaus in unmittelbarer Nähe befanden. In einigen Städten konnten die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner einen Eruw errichten, einen Zaun, innerhalb dessen sie am Schabbat im Einklang mit

EN High walls, imposing gates, squalid living conditions, and, above all, isolation from the Christian majority are commonly assumed to have defined the daily existence of Jews residing in the regions north of the Alps known as “Ashkenaz.” Literary works, such as Heinrich Heine’s historical novel The Rabbi of Bacharach, are partially responsible for this perception. So too are visual images of places like Frankfurt’s derelict Judengasse in the nineteenth century. And historians themselves have contributed to the confusion, by using the terms “ghetto,” “Jewish quarter,” and “Jewish neighborhood” indiscriminately to describe Jewish living arrangements in medieval times.

In point of fact, however, ghettos as such did not exist until the early modern period. In the vast majority of towns in the medieval German Empire, Jews were not forced to live in segregated, walled-off areas. For much of the Middle Ages, the so-called “Jewish quarters” of German municipalities were mixed neighborhoods in which Jews and Christians lived side by side and sometimes in the same physical structures. In the words of historian Benjamin Ravid, “All ghettos were Jewish quarters, but not all Jewish quarters were ghettos.” 1

Prior to the Black Death of the mid-fourteenth century, the vast majority of German Jews resided in urban centers, where they did tend to live in relatively close proximity to one another, often in a few interconnected streets. In some cases, these streets had gates that could be locked and unlocked; but such openings were controlled by the residents themselves. An outstanding example is Cologne, where the town hall was located within the Jewish quarter, and the local councilmen had to request that the Jewish community leave the gates unlocked until their meetings had adjourned, so that they would be able to exit the premises and return to other parts of the city.

This type of living arrangement had several advantages for the Jews. First and foremost, it enabled them to participate fully in communal life, as communal institutions, such as the synagogue, the mikveh, the community hall (Tanzhaus or Spielhaus), and the hostel for guests were located there. In some cities, it enabled the Jewish residents to set up an eruv, within whose boundaries they were allowed to transport items on Shabbat in accordance with the strictures of Jewish law. Clustered living also offered protection from occasional acts of violence directed at the Jewish community. But in

den jüdischen Gesetzen Dinge transportieren durften. Ein gemeinsames Wohngebiet bot auch Schutz vor gelegentlichen Gewalttaten gegen die jüdische Gemeinschaft. Doch vor Mitte des 14. Jahrhunderts waren diese jüdischen Wohngegenden in den meisten Fällen nicht ausschließlich jüdisch. Und selbst in späteren Zeiten, als tatsächlich meist nur noch Jüdinnen und Juden dort lebten, führte die Tatsache, dass die Wohngegenden häufig sehr zentral gelegen waren, an andere grenzten und nicht von den Behörden verschlossen und abgeschirmt wurden, dazu, dass jüdische und christliche Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt weiterhin regelmäßigen Kontakt hatten. 2

Die räumliche Nähe von jüdischen und christlichen Wohnstätten in mittelalterlichen Städten hatte erhebliche Auswirkungen auf die sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Gruppen. Das Zusammenleben auf engstem Raum bedeutete, dass sie sich nicht nur auf der Straße und auf Marktplätzen begegneten, sondern auch in privateren Räumen, beispielsweise in gemeinsamen Höfen und sogar in ihren Häusern. Beide wurden sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen mit den Lebensereignissen und den religiösen Bräuchen der jeweils anderen konfrontiert. Die gemeinsame Nutzung des städtischen Raums hieß außerdem, dass sie, wie in jeder Nachbarschaft, manchmal in Alltagsstreitigkeiten über verstopfte Abflüsse, eine verstellte Beleuchtung oder Küchengerüche gerieten. Bei dem Versuch, solche nachbarschaftlichen Konflikte zu lösen, kamen Juden und Christen auch mit dem jeweils anderen Rechtssystem in Kontakt. Diese alltäglichen Begegnungen, so aktuell sie erscheinen mögen, machten einen weit größeren Teil der mittelalterlichen jüdisch-christlichen Beziehungen aus, als die vereinzelten gewalttätigen Vorfälle und Aggressionen, die die historischen Darstellungen meist beherrschen.

Historiker*innen können die demografische Zusammensetzung mittelalterlicher Wohngebiete anhand zahlreicher Quellen rekonstruieren und die Beziehungen, die sich aus solchen Wohnverhältnissen ergaben, nachzeichnen. Ein Großteil der entsprechenden Informationen stammt aus Archivalien wie Grundbüchern, Häuserlisten und den Aufzeichnungen verschiedener städtischer Gerichtshöfe. Ein einschlägiges Beispiel ist ein Dokument, das Mitte des 14. Jahrhunderts vom Rat der Stadt Basel veröffentlicht wurde und derzeit im Basler Staatsarchiv aufbewahrt wird. 3 Dieses

Gebetbuch nach aschkenasischem Ritus, Mainz, ca. 1430

virtually all cases prior to the mid-fourteenth century, Jewish neighborhoods were not exclusively Jewish. And even during later periods, when most of these neighborhoods did house only Jews, the fact that they were often very centrally located, bordered on other residential areas, and were not locked and sealed by outside authorities continued to bring Jewish and Christian residents of the city into regular, daily contact. 2

The physical proximity between Jewish and Christian residences in medieval towns carried significant implications for social and cultural relations between these communities. Living in close quarters meant that Jews and Christians encountered one another not only in the streets and the marketplaces, but also in more intimate spaces, like shared courtyards and even the inner recesses of their homes. It meant that Jews and Christians were exposed to each other’s lifecycle events as well as to each other’s religious practices, to mundane moments as well as to extraordinary ones. Moreover, sharing urban space meant that, like neighbors anywhere, they sometimes got caught up in everyday conflicts over blocked drainage, obstructed light, and smelly cooking. In attempting to resolve these neighborhood disputes, which could be adjudicated according to both Jewish and German law, Jews and Christians also came into contact with each other’s distinct legal systems. These quotidian interactions, as contemporary as they might seem, constituted a far larger percentage of medieval Jewish-Christian relations than the occasional incidents of violence and aggression that tend to dominate historiographic accounts of religious contact.

Historians are able to reconstruct the demographic makeup of medieval neighborhoods and to make sense of the relationships that such living arrangements generated by drawing upon a variety of sources. Archival materials, including real estate registers, house lists, and the records of various municipal courts, provide much of the relevant information. One pertinent example is a document issued in the mid-fourteenth century by the city council of Basel that is currently preserved in the city’s state archive. 3 This deed, whose ostensible purpose was to affirm a ruling of the municipal judges, records a property dispute between a Christian resident of the town named Johann Tribok and his Jewish neighbor Judelin of Hanau that involved, among other things, Tribok’s kitchen window. The precise trigger for the neighborly altercation is not specified; regardless, the local

Diese Illumination aus einer Pessach-Haggada zeigt israelitische Sklaven beim Bau der pharaonischen Garnisonsstädte Pithom und Ramses. Der Baustil ist jedoch eher mittelalterlich-deutsch als altägyptisch. Das Stadtbild umfasst eine dicht bebaute Unterstadt sowie eine Oberstadt mit einer Festung, die an die rheinischen Städte erinnert, die zu dieser Zeit auch von jüdischen Gemeinden bewohnt wurden.

Prayerbook according to the Ashkenazi rite, Mainz, around 1430 This illumination from a Passover Haggadah depicts Israelite slaves building Pharaoh’s garrison cities Pithom and Rameses. The building style, however, is more medieval German than ancient Egyptian. The cityscape includes a densely-built lower city, as well as an upper city with a fortress, reminiscent of the Rhenish towns inhabited by Jewish communities throughout the era.

3 Staatsarchiv Basel-Stadt, Regest Kürschnerz. Urk. 7, 26. Juni 1344.

Schriftstück, das vermutlich eine Entscheidung der städtischen Richter bestätigen sollte, dokumentiert einen Streit zwischen dem Christen Johann Tribok und seinem jüdischen Nachbarn Judelin von Hanau, in dem es unter anderem um das Küchenfenster von Tribok ging. Der genaue Auslöser für den Nachbarschaftsstreit wird nicht erwähnt; auf jeden Fall verpflichtete das Gericht Tribok, die beanstandete Maueröffnung zu schließen und darauf zu achten, dabei seinem jüdischen Nachbarn nicht das Licht und die Luft zu nehmen. 4 Wie die meisten mittelalterlichen Urkunden identifiziert das Dokument Judelin ausdrücklich als Juden und weist umgekehrt darauf hin, dass Tribok Christ war. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass der Konflikt durch religiöse Spannungen ausgelöst worden wäre oder dass Judelins religiöse Identität den Ausgang des Gerichtsverfahrens beeinflusst hätte, das schließlich zu seinen Gunsten ausging.

Auch rabbinische Responsen – eine Form wissenschaftlicher Korrespondenzen zwischen jüdischen Rechtsgelehrten – bieten Einblicke in solche Auseinandersetzungen. Viele dieser Texte wurden von anerkannten jüdischen Rechtsgelehrten als Antwort auf Anfragen lokaler jüdischer Richter verfasst, die sich von komplizierten Gerichtsfällen überfordert sahen. In einem dieser Fälle wandten sich die Richter einer ungenannten deutschen Stadt wegen eines Juden namens Simeon, der kurz zuvor ein Haus von einem örtlichen Christen gekauft hatte, an Rabbi Meir ben Baruch von Rothenburg (gest. 1293).5 Simeon verklagte seinen neuen jüdischen Nachbarn Reuben, weil dieser eine Reihe von Fenstern zu ihrem gemeinsamen Hof hin öffnen wollte. Reuben brachte zu seiner Verteidigung vor, er habe ein Recht auf die beanstandeten Durchbrüche, da er sie nicht neu gebaut, sondern nur mit Brettern verschlossen habe, solange sein Nachbar Christ war. Er habe damals nicht gewollt, dass der Nichtjude in sein Haus blicken konnte. Bei seinem Glaubensgenossen hingegen habe er keine derartigen Bedenken. Überraschenderweise teilte der neue Nachbar Simeon seine Meinung nicht und bestand darauf, dass die Fenster – ungeachtet der religiösen Überzeugung von Reuben – wiederum seine Privatsphäre verletzten. Und auch Rabbi Meir folgte Reubens Argumentation nicht und stellte sich auf die Seite von dessen Kontrahenten. Das mittelalterliche Zusammenleben war allerdings keinesfalls selbstverständlich. Im Gegensatz zu älteren historischen Untersuchungen, die Jüdinnen und Juden eher als

court ordered Tribok to close up the offensive opening and to take care, in so doing, not to block his Jewish neighbor’s light and air. 4 The document in question, like most medieval records, explicitly identifies Judelin as a Jew and indicates, by contrast, that Tribok was Christian. It does not, however, imply that religious friction caused the conflict nor that Judelin’s religious identity affected the outcome of the court case, which was, in fact, decided in his favor.

Rabbinic responsa—a form of scholarly correspondence between Jewish legal authorities—offer additional insight into such interactions. Many of these texts were written by recognized authorities in Jewish law in response to queries submitted by local Jewish judges who found themselves stymied by complicated court cases. In one such instance, judges from an unnamed German town consulted with Rabbi Meir ben Barukh of Rothenburg (died 1293) concerning a Jew called Simeon, who had recently purchased a home from a local Christian. 5 Simeon sued his new, Jewish neighbor Reuben when the latter attempted to open a series of windows into their shared courtyard. In his own defense, Reuben claimed that he had pre-existing rights to the offending openings, as he was not constructing them anew: he had simply boarded them up so long as his neighbor was Christian, because he did not wish the non-Jew to gaze into his house. He had no such qualms, he asserted, concerning his co-religionist. Strikingly, however, Reuben’s sentiment was not shared by his new neighbor, who insisted that the windows violated his privacy, regardless of Reuben’s religious persuasion; nor was it lent credence by Rabbi Meir, who rejected Reuben’s elitist arguments and sided with his opponent. Medieval coexistence was, to be sure, far from a given. In contrast to older historical studies, which tended to depict Jews as strangers or outcasts in their own cities, recent scholarship has emphasized that medieval Jews were an integral part of the urban fabric and often felt a strong sense of identification with the urban communities in which they lived. Yet Jewish residence in these towns (much like the residence of the other groups that lived there) was dependent on privileges granted by local and regional authorities, and during times of tension, such privileges could be challenged or revoked. And while violence directed at Jews was not a daily occurrence, Jews were at times the target of physical hostilities as well as virulent polemics. This reality imbued

Fremde oder Außenseiter*innen in ihren eigenen Städten beschrieben, hat die neuere Forschung zwar hervorgehoben, dass Juden im Mittelalter ein integraler Bestandteil des städtischen Gefüges waren und sich häufig stark mit den sozialen Gefügen, in denen sie lebten, identifizierten. Jedoch war der Aufenthalt von Juden und ihrer Familien in diesen Städten an Privilegien gebunden, die von den lokalen und regionalen Behörden gewährt wurden und in Zeiten von Spannungen angefochten oder widerrufen werden konnten. Und auch wenn Gewalt gegen Jüdinnen und Juden nicht alltäglich war, so waren sie doch zuweilen das Ziel physischer Angriffe und scharfer Polemik. Aus diesen Gründen lebten sie im Mittelalter in ständiger Unsicherheit, und viele von ihnen fühlten sich in den deutschen Städten nicht zu Hause.

Tatsächlich gehörten dann in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die jüdisch-christlich gemischten Wohngebiete, die ein oder zwei Jahrhunderte zuvor noch typisch für deutsche Städte gewesen waren, weitgehend der Vergangenheit an. In mehreren Vertreibungswellen seit dem späten 14. bis zum 15. Jahrhundert wurden Jüdinnen und Juden aus den meisten Städten, in die sie jahrhundertelang integriert gewesen waren, verdrängt. Im Jahr 1462 verfügte die Frankfurter Stadtver waltung, dass alle jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner in ein abgeschottetes Areal am Stadtrand umzusiedeln hätten, und errichtete damit das erste Ghetto auf deutschem Gebiet.

In den darauffolgenden Jahrhunderten blieben die Jüdinnen und Juden zwar in den deutschen Ländern, und manche von ihnen gingen in den Städten, aus denen sie vertrieben worden waren, weiterhin ihren Geschäften und anderen Aktivitäten nach. Die meisten lebten in der Frühen Neuzeit jedoch in vergleichsweise abgelegenen ländlichen Gegenden, und die wenigen deutschen Städte, die Juden weiterhin Wohnrecht gewährten, folgten nach und nach dem Beispiel von Frankfurt.

Das ändert jedoch nichts an der Realität früherer Zeiten. Auch wenn die religiös und ethnisch gemischten Wohngebiete des mittelalterlichen Römisch-deutschen Reiches keineswegs ideal waren, glichen sie doch in mancher Hinsicht eher den heutigen Stadtstrukturen als ihren frühneuzeitlichen Pendants.

medieval Jewish life with a precariousness that made it difficult for many Jews to feel entirely at home in the German cities and towns they inhabited.

Indeed, by the second half of the fifteenth century, the mixed neighborhoods that were typical of German towns a century or two earlier had become largely a relic of the past. Waves of expulsions from the late fourteenth through fifteenth centuries removed Jews from most of the urban environments in which they had been embedded for centuries. And in 1462, the city authorities of Frankfurt ordered all Jewish residents to relocate to a closed-off area at the outskirts of the city, effectively establishing the first ghetto in the German Empire. Jews remained in German lands throughout the subsequent centuries, and some even continued to do business and pursue other endeavors in the very towns from which they had been expelled. But most of these early modern Jews lived in relatively secluded rural areas, and the few German cities that continued to grant Jews residency soon followed Frankfurt’s lead.

This coda does not change the earlier reality. Though far from utopian, the religiously and ethnically mixed neighborhoods of the medieval German Empire were, in some ways, a closer analog to our contemporary urban landscapes than their early modern counterparts.

Rachel Furst ist Spinoza-Forschungsstipendiatin für Jüdische Geschichte an der Universität Haifa, Israel. Sie hat in Jüdischer Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem promoviert und war als Research Fellow und Lehrbeauftragte an der LMU München tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen im Hochmittelalter, Geschichte des Jüdischen Rechts, Frauengeschichte und Gender Studies.

Rachel Furst is the Spinoza Research Fellow in Jewish History at the University of Haifa, Israel. She received a Ph.D in Jewish History from the Hebrew University of Jerusalem and has served as a Research Fellow and Adjunct Lecturer at LMU Munich. Her research interests include the history of Jewish-Christian relations in the Middle Ages and the history of Jewish law as well as women's history, and gender studies.

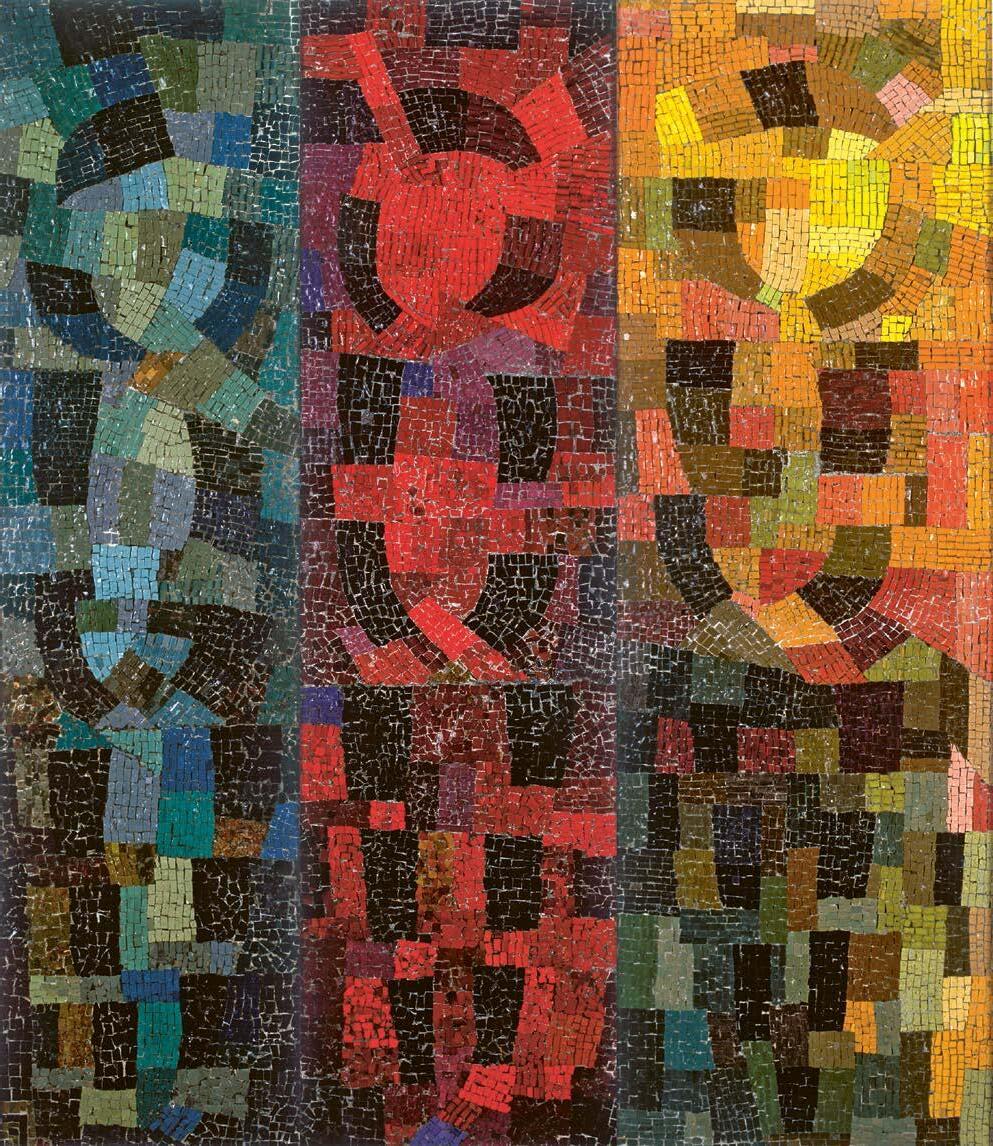

Otto Freundlich, Hommage aux peuples de couleur, 1938 175 x 156,5 cm, Mosaik, Donation Freundlich – Musées de Pontoise

Otto Freundlich, Hommage aux peuples de couleur, 1938 175 x 156,5 cm, Mosaik, Donation Freundlich – Musées de Pontoise

DE „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Ein beeindruckender Satz. Faszinierend. Inspirierend. Mit tausend möglichen Interpretationen und zehntausend offenen Fragen. Eine Forderung, die umso bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, dass sie aus dem nahöstlichen alten Juda stammt, mitten aus der Welt der Kriege, der Sklaverei, der Trennung von Klassen und Ethnien und der Diskriminierungen aller Art. Eine Deutung dieses Satzes, die seit Jahren kursiert, stellt diese große Idee allerdings auf den Kopf: Dieser Interpretation zufolge solle man nur seine israelitischen Mitmenschen wie sich selbst lieben. Was ist an dieser Auslegung dran?

In meinem Buch „The Exodus“ zeige ich, dass der Auszug aus Ägypten historisch gegeben war und insbesondere die Leviten betraf.1 Einer meiner zentralen Gedanken ist, dass die Leviten die Notwendigkeit eines anständigen Umgangs mit Fremden in der Tora deshalb besonders betonten, weil sie selbst als Fremde in Ägypten gelebt hatten:

In den levitischen Quellen E, P und D heißt es immer wieder, man dürfe einen Fremden nicht schlecht behandeln. Warum? „Weil wir in Ägypten Fremde gewesen sind.“ Die Stelle, an der das Wort „Tora“ zum ersten Mal in der Tora erscheint, lautet: „Für Einheimische und für Fremde, die bei euch leben, gilt die gleiche Weisung [Tora].“ (Ex 12:49). In den drei levitischen Quellen kommt das Gebot, Fremde gerecht zu behandeln, 52 Mal vor! Und in der nicht-levitischen Quelle J? Kein einziges Mal. William Propps Exodus-Kommentar liefert hinsichtlich der Etymologie des Wortes „Levi“ überzeugende Argumente dafür, dass dessen wahrscheinlichste Bedeutung eine „zugehörige Person“ im Sinne eines ortsansässigen Fremden ist.

Auch in anderen Gesetzbüchern des antiken Nahen Osten gibt es Hinweise auf die Sorge um schutzbedürftige Personen wie Witwen und Waisen, doch die Ausdehnung dieser Sorge auf Fremde, wie sie in der Tora zum Ausdruck kommt, ist einzigartig.

Wer gehört zu deinen Nächsten?

Das bringt uns zum Kedoschim und Levitikus 19. Dessen wohl berühmtester Satz (Lev 19:18b) lautet:

EN “Love your neighbor as yourself.” Impressive. Fascinating. Inspiring. Capable of a thousand interpretations and raising 10,000 questions. A remarkable proposition coming out of ancient Judah, which was embedded in the Near Eastern world of wars, slavery, class and ethnic divisions and discriminations of all kinds. One interpretation of this verse that has been making the rounds for years turns this grand idea on its head: The claim is that the verse means to love only one’s fellow Israelites as oneself. What is there to this claim?

In my book, The Exodus I argue that the exodus from Egypt was historical and that it particularly involved the Levites.1 I include the central idea that the Levites’ experience of having lived as aliens in Egypt led them to emphasize the importance of treating aliens fairly in the Torah:

Over and over, the Levite sources E, P, and D command that one must not mistreat an alien. Why? “Because we were aliens in Egypt.” The first occurrence of the word “torah” in the Torah is: “There shall be one torah for the citizen and for the alien who resides among you” (Exod. 12:49). In the three Levite sources, the command to treat aliens fairly comes up 52 times! And how many times in the non-Levite source, J? None. William Propp’s commentary on Exodus makes a strong case on the etymology of the very word “Levi” that its most probable meaning is an “attached person” in the sense of resident alien.

Other law codes from the ancient Near East also show concern for vulnerable persons — widows, orphans — but extending this concern to foreigners is unique to the Torah.

Which brings us to Kedoshim and Leviticus 19. Probably its most famous line is (Lev. 19:18b):

You shall love your neighbor as yourself.

As said above, some claim that this command is not gracious and inclusive at all. It is rigidly ex-clusive, meaning to love only one’s fellow Jews.

Bibel lautet: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“

It’s one of the most famous lines in the Bible: “Love your neighbor as yourself.”

(Leviticus 19:18)

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Wie bereits erwähnt, behaupten manche, dieses Gebot sei keineswegs großzügig und uneingeschränkt anzuwenden. Es sei vielmehr streng exklusiv und besage, man solle nur seine jüdischen Mitmenschen lieben. Das ist eine merkwürdige Annahme. Denn der Text fordert die Juden/Israeliten an anderer Stelle auf, Fremde wie sich selbst zu lieben (Lev 19:34):

Der Fremde, der sich bei euch

aufhält, soll euch wie ein Einheimi-

scher gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen.

Was hätte also die Aufforderung, ausschließlich Juden zu lieben, für einen Sinn, noch dazu im selben Kapitel? Es stellt sich die Frage: Wer ist unser Nächster?

Der Ausdruck re’a in der Bibel

Der hebräische Ausdruck für den „Nächsten“ ist hier re’a. Re’a kommt in der Tora zum ersten Mal in der Geschichte vom Turmbau zu Babel (Babylon) vor, der biblischen Geschichte über den Ursprung der verschiedenen Völker und Sprachen. Das Wort schließt jeden Menschen auf der Erde ein (Gen. 11:3):

Sie sagten zueinander [jeder zu seinem re’a] ...

Der Ausdruck bezieht sich auf jeden Menschen, ohne verschiedene Gruppen zu unterscheiden. Man könnte einwenden, das Wort bezeichne nur die Mitglieder der eigenen Gruppe, denn an diesem Punkt der Geschichte waren tatsächlich alle Menschen noch Teil einer einzigen Gruppe. Schauen wir uns also die nächste Stelle an, an der das Wort vorkommt.

In der Geschichte von Juda und Tamar aus der Genesis hat Juda einen re’a namens Hira aus Adullam (יִמָלָֻּדֲעָה

; Gen. 38:12, 20). Hira ist ein Kanaaniter! Er kommt aus der (damals) kanaanitischen Stadt Adullam. Er kann nicht zu Judas Stamm gehören, denn zu diesem Zeitpunkt besteht der Stamm der Israeliten nur aus Jakob, seinen Kindern und etwaigen Enkelkindern.

In der Geschichte des Exodus, des Auszugs aus Ägypten, taucht das Wort an der Stelle, wo Moses die Israeliten auffordert, vor dem Auszug ihre ägyptischen Nachbarinnen und Nachbarn um Silber- und Goldgegenstände zu bitten, sowohl im Maskulinum als auch im Femininum auf (Ex 11:2):

ִיְו […] jeder Mann und jede Frau soll הָּתוּעְר תֵאֵמ sich von dem Nachbarn [re’a] Geräte aus Silber und Gold erbitten!

Es bezieht sich dort eindeutig auf Nichtisraeliten. In der Geschichte über seine ersten Jahre in Ägypten hingegen sagt Moses, als er einen Streit zwischen zwei „Hebräern“ schlichten will, zu dem Schuldigen (Ex 2:13):

Now that is very strange. When the text already directs Jews/Israelites to love aliens as oneself (Lev. 19:34),

רָגַָּה רֵגָּ ַה םֶכָל הֶיְהִי םֶ כִָָּמ חָרְזֶאְ

The stranger who resides with you

shall be to you as one of your

citizens; you shall love him as yourself, for you were strangers in the land of Egypt.

what would be the point of saying to love only Jews— and in the very same chapter! So who is our neighbor?

The Hebrew term here for “neighbor” is re‘a. The first occurrence of re‘a in the Torah is in the story of the tower of Babel (Babylon), the Bible’s story of the origin of different nations and languages. It involves every person on earth (Gen. 11:3):

and they said each to his re‘a

The term refers to every human, without any distinctions by group. Now, one might say, though, that the word might still refer only to members of one’s own group because, at this point in this story, all humans are in fact still a single group. So let us go to the next occurrence of the word.

In the story of Judah and Tamar in Genesis, Judah has a re‘a named Hirah the Adullamite (

וּהֵעֵר; Gen. 38:12, 20).

Hirah is a Canaanite! He comes from the (then) Canaanite city of Adullam. He cannot be a member of Judah’s clan because, at this point in the story, that clan, the Israelites, consists only of Jacob and his children and any grandchildren.

In the Exodus story the word appears in both the masculine and feminine in the account of how Moses instructs the Israelites to ask their Egyptian neighbors for silver and gold items before their exodus from Egypt (Exod. 11:2).

each man will ask of his neighbor

and each woman of her neighbor…

The word there refers precisely to non-Israelites. On the other hand, in the story of Moses’ early life in Egypt, when he intervenes between two “Hebrews” who are fighting, he says to the one at fault (Exod. 2:13),

?

So in that episode it refers to an Israelite. In short, the word re‘a is used to refer to an Israelite, a Canaanite, an Egyptian, or to everyone on earth.

And still people say that “Love your re‘a as yourself” means just your fellow Israelite. When the Ten Commandments include one that says: “You shall not bear false witness against your re‘a ” (

; Exod.

Deut. 5:17), do they think that this meant that it was okay to lie in a trial if the defendant was a foreigner—even though elsewhere

In dieser Begebenheit bezieht es sich also auf einen Israeliten. Kurz gesagt, mit dem Wort re’a kann ein Israelit, ein Kanaaniter, ein Ägypter oder jeder andere Mensch auf der Welt gemeint sein. Und trotzdem gibt es nach wie vor Leute, die behaupten, „Du sollst deinen re’a lieben wie dich selbst“ beziehe sich nur auf andere Israeliten. Sind sie dann auch der Ansicht, dass das Gebot „Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten [re’a] aussagen“ (רֶקָשׁ

הֶנֲעַת-אֹל; Ex 20:16; Dtn 5:20) bedeute, es sei in Ordnung, in einem Prozess zu lügen, wenn der Angeklagte ein Fremder ist – obwohl das Gesetz Israel an anderer Stelle gebietet: „Du sollst das Recht von Fremden […] nicht beugen“ (Dtn 24:17)?

Denken sie, das Gebot, man solle die Frau seines Nächsten nicht begehren (ךֶָעֵר תֶשֵׁא דֹמְחַת-אֹל ; Ex 20:17; Dtn 5:21), bedeute, dass es in Ordnung sei, die Frau eines Hetiters zu begehren – obwohl die Bibel an anderer Stelle König David dafür verurteilt, genau das zu tun?! David begehrt Batseba, die Frau des Hetiters Urija, woraufhin ihm der Prophet Natan Gottes Tadel für sein Verhalten überbringt. 2

Woher stammt also die Idee, dass man nur die eigene Gruppe lieben solle? Einige leiten sie aus dem Text-Zusammenhang ab. Wenn wir den Satz zusammen mit dem vorhergehenden lesen, heißt es:

An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen.

Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Da es in dem ersten Satz um „die Kinder deines Volkes“ geht und die beiden Sätze zu einem einzigen Vers zusammengefasst wurden, als man die Verse in der Bibel nummerierte, glaubt manch einer, es gehe in dem Satz „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ auch nur um „die Kinder deines Volkes“. Aber warum sollte das so sein? Es gibt überhaupt keinen Anlass, davon auszugehen. Lesen Sie Levitikus 19 noch einmal aufmerksam durch. Dieser Text, der fast in der Mitte der Tora steht, ist eine bemerkenswerte Zusammenstellung aus Geboten aller Art. Er wechselt zwischen ethischen und rituellen Geboten in Bezug auf Opfer, Irrlehren, Ungerechtigkeit, die gleichzeitige Aussaat von verschiedenen Pflanzenarten, das Tragen von Kleidung aus verschiedenerlei Stoffen (Schatnes), Totenbeschwörung, Klatsch, Raub, gegossene Götterbilder, Unterstützung für die Armen. Alles ist enthalten! Die Gebote in Levitikus 19 sind völlig unzusammenhängend durcheinandergewürfelt. Kein Satz kann nach dem beurteilt werden, was vor oder nach ihm steht.

Doch es gibt Kontext und Kontext. Betrachtet man alle Stellen, an denen das Wort re’a vorkommt, würde man

the law forbids Israel to “bend the judgment of an alien” (Deut. 24:17, 18)?

When another of the Ten Commandments says not to covet your re‘a’s wife (ךעֵר תֶֶשֵׁא ֹדמְחַת-ֹאל ; Exod. 20:17; Deut. 5:20), do they think that this would mean that it was okay to covet a Hittite’s wife—even though elsewhere the Bible condemns King David for doing just that!? David desires Bathsheba, who is the wife of Uriah the Hittite, and the prophet Nathan brings God’s condemnation for David’s behavior. 2

So from where did this idea come that one is supposed to love only one’s own group? Some get it from context. When we read it with the preceding line, it says:

You shall not take revenge, and you shall not keep on at the children of your people.

And you shall love your neighbor as yourself.

Since the line before it is about “the children of your people,” and the two lines were put together into a single verse when verse numbers were added to the Bible, some have assumed that the “love your neighbor as yourself” line must also be just about “the children of your people.” Why? No reason at all. Read Leviticus 19, carefully. Coming near the very center of the Torah, it is a remarkable mixture of laws of all kinds. It goes back and forth between ethical laws and ritual laws: sacrifice, heresy, injustice, mixing seeds, wearing mixed fabrics (shaatnez), consulting the dead, gossip, robbing, molten idols, caring for the poor. It has everything! The laws in Leviticus 19 come interspersed. No line can be judged by what comes before it or after it.

Indeed, there is context and there is context. In the full context of the occurrences of the word re‘a, we would never take the verse about loving your neighbor to mean: now this is just if your neighbor has the same religion as you. And in the full context of 52 references to treating aliens the same as ourselves, we would never take loving one’s neighbors to exclude aliens. People who have been reading the verse as meaning just-your-own-kind, were both misjudging the immediate context of the passage and completely missing its total context in the Bible. Apparently, they read only one verse, Leviticus 19:18.

So unfortunately Richard Dawkins in a bestselling book, The God Delusion , wrote: “‘Love thy neighbour’ didn’t mean what we now think it means. It meant only ‘Love another Jew.’ The point is devastatingly made by the American physician and evolutionary anthropologist John Hartung.”3 It was not devastating. Hartung, a professor of anesthesiology, emphasized the importance of context, but he then used only the one verse, seemingly unaware that the joining of its two statements was done by those who created numbered verses centuries after the Bible was written. And, reading

den Vers über die Nächstenliebe keinesfalls so verstehen, dass er nur dann gilt, wenn der Nächste dieselbe Religion hat wie man selbst. Und im Zusammenhang aller 52 Aussagen über die Gleichbehandlung von Fremden würde man kaum davon ausgehen, dass Nächstenliebe Fremde ausschließe. Diejenigen, die den Vers so lesen, dass er nur die eigenen Leute meint, schätzen den unmittelbaren Zusammenhang des Textabschnitts falsch ein und vernachlässigen zudem den Gesamtzusammenhang in der Bibel. Anscheinend haben sie nur einen einzigen Vers gelesen: Levitikus 19:18.

So schrieb Richard Dawkins in seinem Bestseller „Der Gotteswahn“ bedauerlicherweise: „‚Liebe deinen Nächsten‘ bedeutete nicht das, was wir heute darunter verstehen. Es hieß nur ‚Liebe einen anderen Juden‘. Diesen springenden Punkt macht der amerikanische Arzt und Evolutionsanthropologe John Hartung […] auf verheerende Weise deutlich.“3

Das Urteil Hartungs war keineswegs verheerend. Hartung, ein Anästhesieprofessor, betonte die Bedeutung des Zusammenhangs, doch benutzte er nur Levitikus 19:18 und bezog sich ausschließlich auf diese Stelle, obwohl er wusste, dass die Verbindung der beiden Sätze erst Jahrhunderte nach der Entstehung der Bibel hergestellt wurde, als man die Verse nummerierte. Und da er die Bibel nur in der Übersetzung las, erkannte er die Bedeutung des Wortes re’a nicht.

Du sollst alle Menschen lieben wie dich selbst Wir sollten diesen Fehler in der Lehre nicht weitergeben, denn im alten Israel geschah etwas Außergewöhnliches. Die Verfasser der Tora, die von jenen abstammten, die den Auszug aus Ägypten erlebt hatten, überlieferten uns ein bedeutendes Gebot: Behandle den Fremden gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Weisheit wird uns in einem Text mitgeteilt, der vor über zwei Jahrtausenden verfasst wurde. Und wenn unsere Analyse korrekt ist, geht sie auf ein Ereignis zurück, das über drei Jahrtausende zurückliegt. Wir brauchen nicht mehr darüber zu diskutieren, ob Nächstenliebe wirklich das bedeutet, was wir dachten. Sie bedeutet genau das. Vielleicht können wir unsere Zeit nun mehr denn je dazu nutzen, sie zu leben.

Verschiedene Versionen dieser Darstellung erschienen in Biblical Archaeology Review (September–Oktober 2014), S. 48–52, und auf TheTorah.com. Teile aus den beiden Texten werden hier mit freundlicher Genehmigung nachgedruckt und bieten einen Einstieg in Richard Elliott Friedmans umfassendere Abhandlung zu dem Thema in seinem 2017 bei HarperOne erschienenen Buch The Exodus

the Bible only in translation, he mistook the meaning of the word re‘a

So let’s teach not to repeat this mistake again. Something extraordinary happened in ancient Israel. The writers of the Torah who came from the stock of those who had experienced the exodus bequeathed to us something tremendous: Treat the alien the same. Love your neighbor as yourself. This piece of wisdom has reached us from a text written over two millennia ago. And, if we are right in our analysis, it derived from an event over three millennia ago. We no longer need to argue over whether love of neighbor really means what we thought. It does. Perhaps now we can use our time trying more than ever to live it.

Different versions of this treatment appeared in Biblical Archaeology Review (September–October, 2014), pp. 48–52, and in TheTorah.com. Portions of both are reprinted with permission and are preludes to the larger treatment in the book by Richard Elliott Friedman, The Exodus, published by HarperOne, 2017.

Richard Elliott Friedman ist emeritierter Ann und Jay Davis Professor für Jüdische Studien an der University of Georgia und emeritierter Katzin Professor für Jüdische Zivilisation an der University of California, San Diego.

Richard Elliott Friedman is the Ann and Jay Davis Professor of Jewish Studies Emeritus at University of Georgia and the Katzin Professor of Jewish Civilization Emeritus at University of California, San Diego.

Der

bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. The stranger who resides with you shall be to you as one of your citizens.

(Leviticus 19:34)3 Richard Dawkins, Der Gotteswahn, übers. v. Sebastian Vogel, Berlin, 2008, S. 351 f.

Am 15. Juni startet das Jüdische Museum

Berlin in den Kultursommer! Wir laden zu einem vielfältigen Programm aus Comedy, Jazz, Film und Sommerfest ein und freuen uns, Sie in unserem Museum und dem weitläufigen Museumsgarten begrüßen zu dürfen.

On 15 June, the Jewish Museum Berlin’s “Cultural Summer” begins! We invite you to a varied program of events—comedy, jazz, movies, and the Summer Party—and would be delighted to welcome you to our museum and its extensive grounds.

Comedy-Abend mit YidLife Crisis

An evening of comedy with YidLife Crisis

Yidd-ish, kosher-ish, blasphem-ish : Eli Batalion und Jamie Elman alias Chaimie und Leizer von YidLife Crisis blicken mit einer guten Portion Humor auf jüdisches Leben. Erstmals in Berlin, präsentieren die Boychiks aus Montreal einen Abend aus Comedy, Film und Musik, in dem sie auch die deutsche Hauptstadt mit viel Chuzpe unter die Lupe und aufs Korn nehmen.

In Kooperation mit dem Jüdischen Filmfestival Berlin Brandenburg (JFBB) und der Botschaft von Kanada

Yidd-ish, kosher-ish, blasphem-ish : Eli Batalion and Jamie Elman, alias Chaimie and Leizer of YidLife Crisis, reflect on Jewish life with a healthy dose of humor. For the first time ever in Berlin, the boychiks from Montreal present an evening of comedy, film, and music, which includes sizing up the German capital with their special brand of chutzpah.

In cooperation with the Jewish Film Festival Berlin Brandenburg (JFBB) and the Embassy of Canada to Germany

Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 7 Euro Admission: €12, reduced €7 Jiddisch und Englisch In Yiddish and English 15. Juni 2023, 19 Uhr 15 June 2023, 7 pm

AND THE REPRESENTATION OF JEWISH EXPERIENCE IN THE CINEMA OF THE GDR

Lust auf einen Filmmarathon der besonderen Art? Im Rahmen des Jüdischen Filmfestival Berlin Brandenburg (JFBB) zeigt das JMB alle vier Teile des Fernsehfilms „Die Bilder des Zeugen Schattmann“ von 1971/72 in Folge und stellt das Buch von Lisa Schoß „Von verschiedenen Standpunkten. Die Darstellung jüdischer Erfahrung im Film der DDR“ vor. Diese Veranstaltung bietet einen Ausblick auf die Ausstellung „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR“, die im September 2023 eröffnet.

Do you like the idea of a very special movie marathon? As part of the Jewish Film Festival Berlin Brandenburg (JFBB), the JMB is showing all four parts of the 1971/72 TV miniseries Die Bilder des Zeugen Schattmann (The Pictures of Witness Schattmann) in one session. We also present Lisa Schoß’s book Von verschiedenen Standpunkten (From Different Standpoints), about representations of Jewish experience in East German film. This event offers a taster of the exhibition Another Country : Jewish in the GDR , which will open at the JMB in September 2023.

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro Admission: €8, reduced €5 18. Juni 2023, 14–21:45 Uhr 18 June 2023, 2–9.45 pm

Seit vielen Jahren bietet unsere open-air Konzertreihe im Museumsgarten die ganze Vielfalt des Jazz: von Klassisch bis Avantgarde.

For many years now, our open-air concert series in the Museum Garden has presented the whole spectrum of jazz, from classical to avant-garde.

Alle Konzerte: Eintritt frei, Voranmeldung auf der Website All concerts: free admission, online registration requested

jmberlin.de/kultursommer

jmberlin.de/en/summerfestival

Das Tel Aviv Wind Quintet, 2009 gegründet, ist inzwischen eines der führenden Kammermusikensembles in Israel. Sie spielen ein buntes Programm – von Bach bis Gershwin und Klezmer Musik.

Mit freundlicher Unterstützung der Israelischen Botschaft.

The Tel Aviv Wind Quintet, founded in 2009, has become one of Israel’s leading chamber ensembles. The quintet will present their program, from Bach to Gershwin and klezmer music.

Supported by the Israeli Embassy.

25. Juni 2023, 11 Uhr 25 June 2023, 11 am

Der Bassist und Komponist Shay Hazan ist eine feste Größe in der pulsierenden Jazzszene von Tel Aviv. Seine Musik verbindet Einflüsse aus der marokkanischen Gnawa-Musik, Hip-Hop und Free Jazz. Das Quintett wird durch das Duo Tal Avraham (Trompete) und Eyal Netzer (Saxophon) sowie durch Milton Michaeli (Klavier) und Haim Peskoff (Schlagzeug) vervollständigt.

Bassist and composer Shay Hazan is a mainstay of Tel Aviv’s vibrant jazz scene. His music brings together influences from Moroccan Gnawa music, hip-hop and free jazz. The quintet is completed by the horn duo of Tal Avraham (trumpet) and Eyal Netzer (saxophone) along with Milton Michaeli (piano) and Haim Peskoff (percussion).

23. Juli 2023, 11 Uhr 23 July 2023, 11 am

Für den Bassisten Tal Gamlieli ist Israel der perfekte Ort für Jazz. Klassische europäische Musikformen verbinden sich mit östlichen, nordafrikanischen und afrikanischen Stilen.

For the bassist Tal Gamlieli, Israel is the perfect place for jazz. There, classical European musical forms unite with eastern, North African, and African styles.

6. August 2023, 11 Uhr 6 August 2023, 11 am

Tayfun Guttstadts jüngstes Projekt ist die Zusammenarbeit mit Wassim Mukdad und Yael Gat. Westliche wie orientalische Klassik, sefardische und makedonische Lieder und Jazz finden in verschiedenen Mischungen und Instrumentationen mitreißend Gestalt.

Tayfun Guttstadt’s most recent project is a collaboration with Wassim Mukdad and Yael Gat. Western and oriental classical music, Sephardic and Macedonian songs, and jazz take captivating shape in different blends and instrumentations.

20. August 2023, 11 Uhr 20 August 2023, 11 am

Kinderprogramme, Expressführungen, Mitmachaktionen und eine besondere Livemusik: Auf dem diesjährigen Sommerfest sorgen die Matzoh Boys für ausgelassene Stimmung und eine gut gefüllte Tanzfläche.

Children’s entertainment, whistle-stop tours of the museum, hands-on activities, and some very special live music: At this year’s Summer Party the Matzoh Boys guarantee an exuberant atmosphere and a crowded dance floor.

9. Juli 2023, 14–19 Uhr 9 July 2023, 2–7 pm

Rund sechs Kilometer südlich von Potsdam erbaute Albert Einstein im Jahr 1929 einen Sommersitz, in Caputh gelegen und in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses der Berliner Familie Stern. Die Entdeckung einer Freundschaft.

Six kilometers south of Potsdam, in 1929, Albert Einstein built a summer residence, situated in Caputh and in the immediate vicinity of the house of the Stern family from Berlin. The discovery of a friendship.

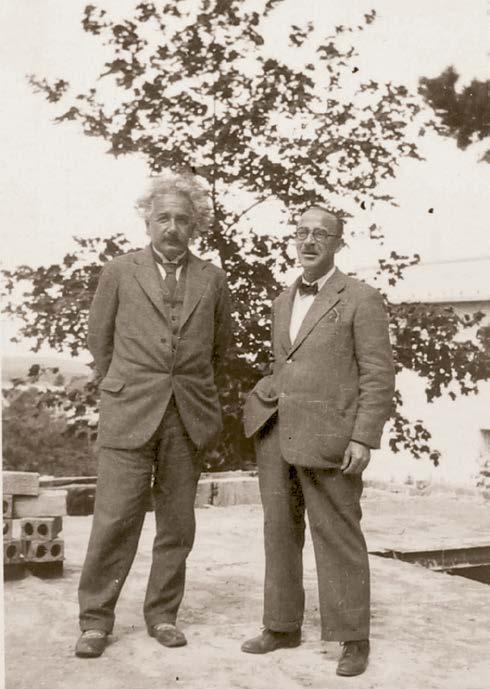

DE „Ich bin früher oft mit Einstein segeln gegangen“, erzählte mir die 93-jährige Irene Salinger (geb. Stern) bei einem Besuch 2004 in Kalifornien. Eine Mitteilung, die ich als eine der unerwartetsten – trotz unzähliger Gespräche mit deutschjüdischen Überlebenden und Emigranten in den letzten 22 Jahren – sicher nie vergessen werde. „Hier sehen Sie uns“, sagte die zierliche, elegante Irene und zeigte mir ein Foto von sich als strahlende 20-Jährige neben dem berühmtesten Mann der Welt an Bord seines Segelschiffs „Tümmler“. Und so erfuhr ich die wunderbare Geschichte einer nachbarschaftlichen Freundschaft im malerischen Caputh, südlich von Potsdam.

Irene Salinger war die älteste Tochter des Regierungsbaumeisters Adolf Stern und seiner Frau Elsbeth geb. Salomon. In der ersten Hälfte der 1920er-Jahre hatten sich

EN “I often went sailing with Einstein,” the 93-year-old Irene Salinger (née Stern) told me when I visited her in California in 2004. It was a comment I’ll never forget, being one of the most unexpected I ever heard in the countless conver sations I have had with German-Jewish survivors and emigrants over the last twenty-two years. “Here we are,” said the elegant Irene, as she showed me a photo of herself as a radiant 20-year-old next to the most famous man in the world onboard his sailboat “Tümmler” (“Dolphin”). And thus I learned about the wonderful story of a neighborly friendship in picturesque Caputh, south of Potsdam.

Irene Salinger was the oldest daughter of the government master-builder Adolf Stern and his wife Elsbeth née Salomon. Elsa and Albert Einstein and the Sterns met

→

Elsa und Albert Einstein und die Eheleute Stern in Berlin kennengelernt und angefreundet. Im Jahr 1926 bauten die Sterns ein Sommerhaus auf ihrem einige Jahre zuvor erworbenen Grundstück, an einem sanften Hügel oberhalb des Templiner Sees am Rand des brandenburgischen Ortes Caputh. Sie hofften, dass sich allmählich Verwandte oder vielleicht auch besonders interessante Nachbarn neben ihnen ansiedeln würden. Sie mussten nicht allzu lange warten.

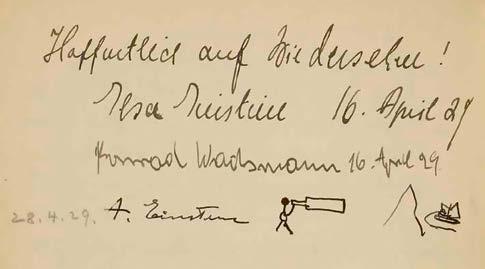

Zum 50. Geburtstag des Nobelpreisträgers Einstein, im Jahr 1929, beabsichtigte der Magistrat der Stadt Berlin ihrem bekanntesten Einwohner einen Sommersitz zu schenken. Das Vorhaben geriet allerdings zum öffentlichen Skandal, da die Stadt sich unfähig zeigte, einen geeigneten Standort zu finden. Die Diskussion zog sich, mitunter begleitet von antisemitischen Äußerungen, in die Länge. Die verfahrene Lage führte Adolf Stern dazu, der Stadt Bauland auf seinem eigenen Grundstück anzubieten. Vergebens. Als seine Geduld am Ende war, erwarb Einstein das Gelände und baute selbst. Kurz vor Baubeginn trugen sich der Architekt Konrad Wachsmann, Albert sowie Elsa Einstein in das Gästebuch ihrer künftigen Nachbarn ein, Albert mit einer witzigen Zeichnung eines Strichmännchens, das durch ein Teleskop auf ein Segelboot schaut. Fünf Monate später war das Haus bezugsfertig, und zum Einzug schenkten die Sterns den Einsteins ein eigenes Gästebuch mit der Inschrift: „Dem großen Nachbar in Verehrung gewidmet vom Hause Stern. Caputh, September 1929.“

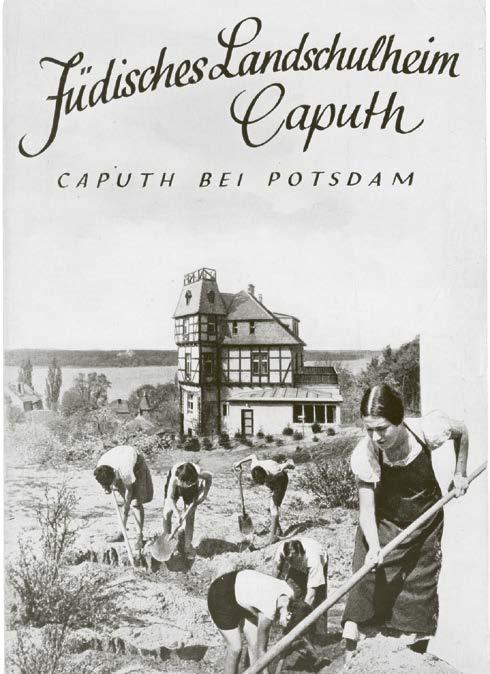

Drei unbeschwerte Sommer verbrachten die Einsteins neben den Sterns. 1931 kam eine neue Nachbarin dazu, die jüdische Pädagogin Gertrud Feiertag, die oberhalb der Sterns eine Gründerzeitvilla erwarb und darin ein Landschulheim einrichtete.

Die enge Freundschaft zwischen Einsteins und Sterns ist in vielen Fotografien sowie in einigen erhaltenen Briefen und Texten festgehalten, beispielsweise in einem Gedicht, das der leidenschaftliche Briefmarkensammler Adolf Stern einem Brieföffner beilegte, den er der philatelistisch gänzlich unbewanderten Nachbarin schenkte, in „begieriger Hoffnung auf wohltätige Folgen“ – unzer-

each other in Berlin in the first half of the 1920s and became friends. In 1926, the Sterns built a summerhouse on the property they had purchased a few years earlier on a gentle hillside above Templiner See, a lake on the edge of Caputh, a town in Brandenburg. They hoped that relatives or maybe even particularly interesting neighbors would move in next door. They didn’t have to wait very long.

On Albert Einstein’s fiftieth birthday in 1929, the magistrate of the city of Berlin wanted to present the Nobel laureate, its best-known resident, with a summer residence. The plan turned into a public scandal, however, since the city proved to be incapable of finding an appropriate location. The discussion dragged on, accompanied by antisemitic statements. The quandary led Adolf Stern to offer the city some building land on his own property. To no avail. When his patience started wearing thin, Einstein bought the plot and built a house himself. Shortly before the construction began, the architect Konrad Wachsmann and Albert and Elsa Einstein entered their names in the guestbook of the Einsteins’ future neighbor. Albert added a funny drawing of a stick figure gazing at a sailboat through a telescope. Five months later, the house was finished and as a housewarming gift the Sterns gave the Einsteins their own guestbook, with the inscription: “To our great neighbor—dedicated with admiration—the Sterns—Caputh, September 1929.”

The Einsteins enjoyed three carefree summers next to the Sterns. In 1931, a new neighbor joined them, the Jewish educator Gertrud Feiertag, who had purchased a late-nineteenth-century villa above the Sterns and set up a country boarding school there.

The close friendship between the Einsteins and the Sterns is evidenced in many photographs as well as in letters and texts, such as the poem that Adolf Stern, a passionate stamp collector, gave together with a letter opener to Elsa Einstein, who was totally inexperienced in all things philatelic, “in ardent hope for charitable results”—undamaged postage stamps from Einstein’s global correspondence. The poem, written in 1932, was signed “Adolf (regrettably) Stern.”

rissene Briefmarken der weltweiten Einstein’schen Korrespondenz. Unterzeichnet ist das 1932 entstandene Gedicht mit „Adolf (leider) Stern“.

Um die gleiche Zeit schrieb Albert Einstein weise Worte an seine Segelbegleiterin, Sterns Tochter Irene, die nunmehr eine angehende Modemacherin war:

„Jugend, weisst du, dass du nicht die erste Jugend bist, die nach einem Leben voll Schönheit und Freiheit lechzte? Jugend, weisst Du, dass all deine Vorfahren so waren wie du und der Sorge und dem Hass verfielen? Weisst du auch, dass deine heissen Wünsche nur dann in Erfüllung gehen können, wenn es dir gelingt, Liebe und Verständnis für Mensch, Tier, Pflanze und Sterne zu erringen, wenn jede Freude deine Freude und jeder Schmerz dein Schmerz sein wird? Oeffne deine Augen, dein Herz und deine Hände und meide das Gift, das deine Ahnen aus der Geschichte gierig gesogen haben. Dann wird die Erde dein Vaterland sein und all dein Schaffen und Wirken wird Segen spenden.“ 1

Die Einsteins verließen Caputh im Dezember 1932 in Richtung USA, wo Albert am California Institute of Technology eine Gastprofessur innehatte. Nach Deutschland sollten sie nie wieder zurückkehren. Am 20. März 1933 wurde das Haus in Caputh aufgrund der absurden Behauptung, dort seien Waffen gelagert, durchsucht und zum Teil beschädigt. Einsteins geliebtes Segelboot wurde im Juli konfisziert. Das Haus und dazugehörige Grundstück konnte jedoch ab Mai 1933 von Gertrud Feiertag gemietet werden, um dem starken Anstieg der Schülerzahl Rechnung zu tragen.

Around the same time, Albert Einstein wrote these wise words to his sailing companion, Stern’s daughter Irene, who had since become an aspiring fashion designer:

“O Youth: Do you know that yours is not the first generation to yearn for a life full of beauty and freedom? Do you know that all your ancestors felt as you do—and fell victim to trouble and hatred? Do you know, also, that your fervent wishes can only find fulfillment if you succeed in attaining love and understanding of men, and animals, and plants, and stars, so that every joy becomes your joy and every pain your pain? Open your eyes, your heart, your hands, and avoid the poison your forebears so greedily sucked in from History. Then will all the earth be your fatherland, and all your work and effort spread forth blessings.” 1

The Einsteins left Caputh in December 1932 bound for the United States, where Albert had a guest professorship at the California Institute of Technology. They were never to return to Germany. On 20 March 1933, their house in Caputh was searched and partially damaged on the basis of the absurd claim that weapons were being stored there. Einstein’s beloved sailboat was confiscated in July. Nevertheless, Gertrud Feiertag was able to rent the house and accompanying property as of May 1933 to accommodate the great increase in the number of pupils.

For the Stern family, as well, the political situation brought substantial changes. Both Adolf Stern and his sonin-law Harry Salinger were dismissed from their positions in public service. The first member of the family to leave Germany was the 21-year-old daughter Ingeborg, who traveled to rela-

Auch für die Familie Stern brachte die politische Lage gravierende Änderungen. Sowohl Adolf Stern als auch sein Schwiegersohn Harry Salinger verloren ihre Ämter im öffentlichen Dienst. Als erstes Mitglied der Familie verließ Sterns 21-jährige Tochter Ingeborg Deutschland und reiste im Juni 1934 zu Verwandten der Mutter nach Kalifornien. In einem Brief aus Princeton vom März 1935 bringt Albert Einstein seine Freude zum Ausdruck, „dass Sie im fernen Westen nun doch einigermaßen festen Fuß gefasst haben.“ Und fügt hinzu: „So ein richtiges Caputher Sternchen findet schon seinen Weg durch die Finsternis.“ 2 Nach Kalifornien wanderten 1936 auch Irene und Harry Salinger aus; Elsbeth Stern folgte im Juni 1938. Adolf Stern blieb in Berlin zurück, wo er versuchte, soviel wie möglich vom Familienbesitz und -vermögen zu retten.

Im Juli 1935 wurde der Sommersitz von Albert Einstein beschlagnahmt und an das Land Preußen übereignet. 1938 ahnte Einstein, dass noch Schlimmeres bevorstand und setzte sich für eine Auswanderung Gertrud Feiertags ein. Sie aber blieb und musste am Morgen des 10. Novembers erleben, wie das Landschulheim demoliert und seine Bewohner*innen vertrieben wurden. Auch das Haus der Familie Stern wurde überfallen. Etwa drei Monate später konnte das Anwesen verkauft werden, worum sich Adolf Stern bereits ab Mitte 1938 bemüht hatte, natürlich weit unter Wert.

Im fernen Kalifornien verfasste im März 1939 die Familie Stern/Salinger, sicherlich mit den jüngsten gewalt-

tives of her mother in California in June 1934. In a letter Albert Einstein wrote from Princeton in March 1935, he expressed his delight that she “finally settled down in the distant West.” And he added, “A real Caputh starlet will surely find its way through the darkness.” 2

In 1936, Irene and Harry Salinger also emigrated to California. Elsbeth Stern followed in June 1938. Adolf Stern remained in Berlin, where he tried to rescue as much of the family property and assets as possible.

Albert Einstein’s summer residence was confiscated in July 1935 and transferred to the property of the State of Prussia. In 1938, sensing that things would get worse, he tried to help Gertrud Feiertag emigrate. But she stayed and on the morning of 10 November had to experience firsthand how her boarding school was ransacked and the pupils and teachers driven out. The house of the Stern family was also

Die Sommerhäuser der Familien Einstein und Stern in Caputh, ca. 1930–1966

The Einstein’s and Stern’s residences in Caputh, ca. 1930–1966

2 https://www.shapell.org/manuscript/einstein-jewish-refugees-from-germanyhitler-1935/#transcripts

Herbert Sonnenfeld, Broschüre des Jüdischen Landschulheims Caputh, ca. 1933

Herbert Sonnenfeld, Brochure of the Jewish country boarding school, Caputh, around 1933

samen Ereignissen vor Augen, einen kurzen und bewegenden Brief an ihren ehemaligen Nachbarn:

„,Erinnerungen sind das einzige Land, aus dem wir nicht vertrieben werden können.‘ Wir sind froh und dankbar, dass wir so schöne Zeiten erleben durften, in welchen unser Zusammenleben mit Ihnen, sehr verehrter Herr Professor, und Ihrer lieben Familie in dem herrlichen Caputh einen Höhepunkt bildet. In diesen dankbaren Rückerinnerungen senden die ‚Caputher Sterne‘ Ihnen noch nachträglich ihre herzlichsten Glückwünsche. Bis auf meinen Mann, der leider immer noch in Deutschland [ist], sind wir alle schon hier gelandet, wir hoffen aber, dass er nun auch baldigst nachkommen kann. Lockt Sie das herrliche Californien nicht auch wieder zu einem Besuch, worüber wir uns unendlich freuen würden. Mit den herzlichsten Grüssen an Sie und Frau Margot [Einsteins Stieftochter]

Ihre Elsbeth Stern, Reni Salinger, Harry Salinger, Inga SternFodor, Franz Fodor“ 3

Adolf Stern gelang es kurz vor Kriegsbeginn im August 1939 Deutschland zu verlassen, er kam im Oktober in Kalifornien an. 1944 nannte er in seinem Antrag auf amerikanische Staatsbürgerschaft seinen weltberühmten Nachbarn als Zeugen. Zu einem persönlichen Wiedersehen kam es aber scheinbar nie. Adolf Stern starb 78-jährig im August 1951, Albert Einstein vier Jahre später im Alter von 76 Jahren. Gertrud Feiertag schaffte es, trotz der Bemühungen Albert Einsteins, nicht zu emigrieren. Sie wurde im Mai 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Schon seit vielen Jahren ist der ehemalige Sommersitz Albert Einsteins Ziel von Besucher*innen aus der ganzen Welt. Das 1997 eingerichtete Jugendhilfezentrum im Haus des früheren Landschulheims trägt seit 2008 den Namen Gertrud Feiertags, die 2020 postum zur Ehrenbürgerin Capuths ernannt wurde – wie schon Albert Einstein im Jahre 1949. Lediglich zur Familie Stern gibt es in Caputh keinerlei Hinweise. Ihr schönes, bald 100 Jahre altes Haus ist jedoch erhalten und bewohnt. Doch niemand wird vor Ort von den Beziehungen aller zueinander erfahren können.

Umso glücklicher die Fügung, dass diese Nachbarschaft sich in den Sammlungen des Jüdischen Museums Berlin abbildet. Unser herzlichster Dank gilt Irene, Thomas und Lynda Salinger für die Stiftung ihrer bedeutenden Familiensammlung.

raided. About three months later, after trying since mid-1938, Adolf Stern finally managed to sell the residence, needless to say far below its value.

Far away in California in March 1939, the Stern/ Salinger family wrote a short and moving letter to their former neighbor, certainly with the recent violent events in mind:

“‘Memories are the only land from which we cannot be expelled.’ We’re happy and grateful that we could enjoy such wonderful times, during which living together with you, dear Professor, and your dear family in lovely Caputh was a highlight. In these thankful reminiscences, the ‘Caputh stars’ are sending their belated but most heartfelt greetings. Except for my husband, who is unfortunately still in Germany, we have all landed here, but we hope that he will join us as soon as possible. Should the magnificent California entice you to visit again, we would be infinitely happy. With the most heartfelt greetings to you and Miss Margot [Einstein’s stepdaughter], Yours truly, Elsbeth Stern, Reni Salinger, Harry Salinger, Inga Stern-Fodor, Franz Fodor” 3