5 minute read

VIE DU SERVICE

Vision nocturne : des recherches au service de l’opérationnel

SACE Gabrielle, service communication IRBA

Advertisement

Vols, missions tactiques ou patrouilles, de nombreuses opérations militaires ont lieu de nuit, avec une visibilité réduite. Les armées disposent de matériels d’intensification de lumière performants pour voir dans l’obscurité. Par exemple, les pilotes d’avions de transport ou de chasse dans l’armée de l’air, les commandos et les pilotes d’hélicoptères dans l’armée de terre sont équipés de Jumelles de Vision Nocturne (JVN). Si la technologie permet aujourd’hui de repousser les limites de la vision de nuit, des difficultés subsistent. Afin de préserver au mieux la santé et la sécurité des militaires qui utilisent ces équipements, l’IRBA mène des recherches sur ce sujet en utilisant, en partie, une plateforme expérimentale spécifique à l’étude de la vision nocturne.

La perception multi-sensorielle de nuit

On ignore encore comment interagissent les différentes modalités sensorielles en environnement visuel dégradé de nuit. Dans des conditions d’observation normale, les informations spatiales visuelles et auditives sont corrélées et facilitent la détection ou la localisation spatiale. Or, les dispositifs d’aide à la vision de nuit (JVN) modifient les conditions de stimulation visuelle : le champ visuel est réduit, le contraste également, la perception est monochrome et des distorsions optiques apparaissent. A ce momentlà, les informations visuelles peuvent devenir incomplètes, imprécises, ambiguës, et même conflictuelles. L’enjeu est donc de déterminer quels sont les effets d’un environnement visuel dégradé sur la perception spatiale, dans des conditions de stimulation unisensorielle ou multisensorielle. En effet, la diminution de la qualité de l’information visuelle environnante est susceptible d’influencer la perception spatiale et d’accroître l’incertitude perceptive de l’opérateur en condition de nuit.

« Zoom » sur la plateforme vision de nuit de l’IRBA

- Simulation de différents terrains (désertiques, montagneux,…) - Possibilité de projeter le rayonnement proche infrarouge (de 800 à 900 nm)

- Formation du personnel des forces aux JVN

- Expérimentations

Le saviez-vous

Les nouveaux visuels de casque monoculaires ne stimulent qu’un seul œil. Entre les deux images, le cerveau balance… entraînant notamment maux de tête, fatigue et baisse des performances visuelles : en vol, le pilote peut perdre de vue le Flight Path Vector ou la piste. Ce phénomène est appelé rivalité binoculaire.

La perception collective de l’espace

Quand ils utilisent des dispositifs d’aide à la vision de nuit, les opérateurs sont confrontés à l’usage d’images bien différentes des images naturelles. Au cours de leur entraînement, ils doivent se familiariser à l’interprétation d’indices visuels nouveaux pour eux. « En équipage, les opérateurs doivent aboutir à une perception collective et partagée de l’environnement. Or l’équipage peut être formé d’un pilote chevronné, habitué à la vision de nuit, ayant “fait” sa “bibliothèque” d’images de vision de nuit, d’un mécanicien navigant qui, lui porte des jumelles de vision de nuit, un autre portant un dispositif d’imagerie thermique. Tous auront potentiellement des représentations différentes mais ils doivent arriver à une représentation collective unique. Dans ces conditions, on se demande comment s’élabore une représentation spatiale collective, unique et partagée » explique le MC Anne-Emmanuelle.

JVN bien réglées, militaire moins fatigué

Voler avec des jumelles reste éprouvant. Certains opérateurs évoquent de grandes difficultés à remplir leur mission après plusieurs nuits successives d’utilisation de ce dispositif. Préalablement au vol, les pilotes doivent effectuer des réglages dont la focalisation de l’oculaire ou mise au point à l’infini. « Partant de l’hypothèse selon laquelle un réglage imprécis des jumelles pourrait être l’une des grandes sources de fatigue visuelle, une étude sera menée l’an prochain afin de déterminer l’impact des différentes procédures de réfraction sur les résultats obtenus, afin que les pilotes puissent effectuer leur réglage en fonction de leur réfraction 1 et non plus subjectivement » ajoute le chercheur Pascaline.

1 La réfraction est modifiée en cas de myopie, d’hypermétropie et d’astigmatisme.

Despistage du virus ZIKA : le test ELISA un outil diagnostic très spécifique

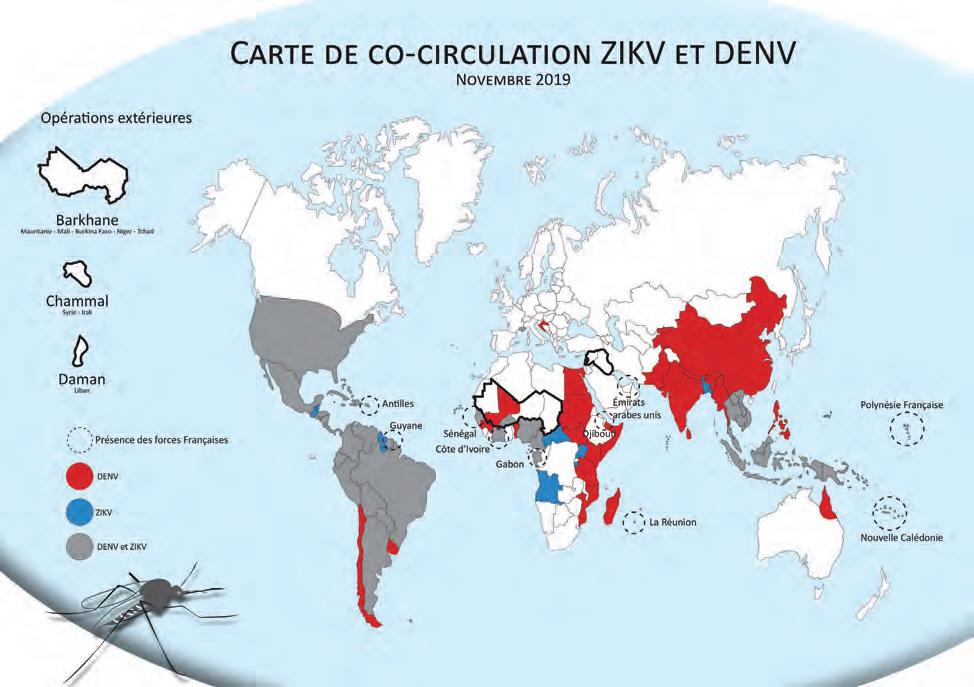

Le virus Zika est un arbovirus (virus transmis par les arthropodes hématophages), émergeant, appartenant à la famille des Flaviviridae (dengue, fièvre jaune, West-Nile virus…) qui co-circulent dans les mêmes zones tropicales. Le virus Zika provoque parfois de sévères complications neurologiques et est responsable de microcéphalies chez les fœtus et nourrissons. En 2016, l’organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique mondiale due à ce virus, présent dans des zones où sont déployées les forces françaises (ex : Guyane).

La détection sérologique du virus Zika représentait un défi pour l’IRBA. En effet, un individu infecté réagit par une réponse immunitaire non spécifique en produisant des anticorps qui reconnaissent d’autres Flaviviridae comme le virus de la dengue. Tout l’intérêt était donc de mettre au point un outil capable de détecter uniquement le virus Zika.

Le virus Zika contient une protéine d’enveloppe formée de trois domaines distincts. L’un de ces domaines, le domaine III, a été produit en bactérie sous forme de protéine recombinante puis purifié pour détecter, par la méthode ELISA, les Immunoglobulines G, induits par ce virus. Seuls les anticorps présents dans le sérum d’individus ayant été infectés par le virus Zika vont reconnaître le domaine III. Les anticorps des individus ayant été infectés par le virus de la dengue ou par d’autres Flavivirus ne reconnaîtront pas ce domaine dont la séquence est retrouvée uniquement chez le virus Zika. Ce test ELISA développé par l’IRBA permet de distinguer les deux virus avec seulement une erreur de 10%. L’utilisation des tests en vente, plus chers, pose problème car leur fiabilité moindre, combinée avec une très forte co-circulation des virus de la dengue et Zika peuvent donner lieu à des faux positifs. Ce nouveau test a été mis au point grâce aux travaux collaboratifs de plusieurs unités de l’IRBA : l’unité de bactériologie, biothérapie anti-infectieuse et immunité et l’unité de virologie (qui détient le Centre National de Référence des arbovirus). Ont également contribué l’unité des virus émergents de Marseille et le laboratoire architecture et fonction des macromolécules biologiques (Aix Marseille université).

Ces laboratoires possèdent une grande expérience des protéines recombinantes et disposent d’une importante base de sérums permettant de réaliser ces essais diagnostics.

Cet outil de diagnostic basé sur une protéine et non sur un virus entier, pourrait être développé pour tester d’autres virus, ce qui présenterait de nombreux avantages (transport, stabilité, coût, sécurité…).

ASCr Cyril BADAUT

Lire l’article scientifique dans PLOS Neglected Tropical Diseases : https://journals. plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal. pntd.0007747

FOCUS

En octobre 2019, trois cas autochtones de virus Zika contractés en France métropolitaine, ont été rapportés à Hyères (Var) puis confirmés en laboratoire (avec plusieurs techniques, dont le nouveau test diagnostic mis au point récemment). Cette découverte, relayée par les médias, a également fait l’objet d’un article dans la revue scientifique internationale Eurosurveillance. Il s’agit de la première isolation de cas de transmission autochtone du virus Zika en Europe par une équipe de l’IRBA, l’équipe de virologie de Marseille (Centre National de Référence - CNR arbovirus).